Capítulo VIII

El testamento de Magallanes y la gloria de Elcano

La muerte de don Hernando deja muchos cabos sueltos. Uno en particular y sumamente misterioso es con relación a su esclavo-intérprete Enrique. El Almirante había dispuesto en su testamento la manumisión (la libertad) de Enrique y diez mil maravedíes para su sustento. Duarte Barbosa no le concedió ninguno de estos dos beneficios (lo cual era previsible). Barbosa y muchos otros sospechaban del esclavo, a quien consideraban mentiroso y culpable de todas las desgracias que ocurrían a la flota. El cronista no determina nuevas apariciones del misterioso personaje. Pero se cree que Enrique era natural de Sumatra (en Indonesia), o Malaca, es decir, donde Magallanes lo había adquirido (en Malasia) o de Cebú (en las Filipinas); Pigafetta no lo indica con exactitud. Algunos autores malayos lo llaman Panglima Awang y lo consideran natural de Malasia en relato o novelas históricas.

Dice Fernández de Navarrete, a propósito del esclavo de Magallanes y su adquisición por parte del portugués:

«Cuando estuvo en la India al servicio del Rey de Portugal, compró en Malaca un esclavo, natural de las islas Molucas, según algunos escritores, y de Sumatra según otros, al cual puso de nombre “Enrique”, y en España le enseñó la lengua castellana, que aprendió con mucha perfección y “hablaba muy ladino”. Sirvió a su amo y a los españoles de intérprete en las islas de la India, pues desde Malaca a Filipinas se hablaba o se entendía la lengua malaya».

Aquella cita, sin embargo, merece algunos comentarios interesantes por parte de un estudioso del tema, don Jesús Baigorri Jalón, de la Universidad de Salamanca, autor de La vuelta al mundo en ochenta lenguas: El intérprete de Magallanes, en donde afirma que la cita mencionada más arriba, «pone de relieve el papel de lingua franca que tenía el malayo en aquella región, como señalaron otros cronistas del siglo XVI: Galváo dice que el malayo era en aquella zona como el latín en Europa (Jacobs, 1970: 74-75). Entre la documentación recogida por Navarrete figura un texto de Maximiliano Transilvano según el cual la conversación en la isla de Cebú (Filipinas) se produjo mediante retransmisión modalidad que por cierto tuvo que utilizar también Hernán Cortés con Jerónimo de Aguilar y la Malinche para entenderse con los aztecas por aquellos mismos años».

En las mismas páginas a las que hacemos referencia, Baigorri Jalón ahonda en la importancia de repasar la presencia de este protagonista discontinuo en el relato oficial; como si su ubicuidad generara un abismo de preguntas: Supuestamente el malayo serviría de idioma pivote en esas conversaciones entre europeos y filipinos. Pigafetta, que fue testigo presencial de los diálogos que registró, dice sin embargo que cuando el 28 de marzo de 1521 los expedicionarios entraron en contacto con los indígenas de una barca en el archipiélago de San Lázaro (hoy Filipinas): «un esclavo del capitán general, que era de Sumatra (…), les habló e inmediatamente le entendieron». Por su parte, Fernández de Navarrete pincela la circunstancia a su manera combinando, probablemente, otras citas:

«Por medio de este esclavo se entendió Magallanes y hobo lengua con el rey malayo, no porque el esclavo supiese ni entendiese la lengua de aquella tierra; mas estaba allí con el rey un indio suyo que había estado en las Molucas, y sabía muy bien la lengua moluca, y con éste se entendía el esclavo de Magallanes, ansí que por medio destos dos intérpretes se entendían los nuestros con los del monarca aborigen hablando Magallanes a su esclavo, y el esclavo al indio del malayo y el indio al rey su señor».

Por medio de este esclavo se entendió Magallanes, según describe el historiador: acaso entonces en aquellos prolegómenos se tejía una trampa que le tendieron al portugués. Sin embargo, en ese punto no todas las teorías coinciden. Hay diversos relatos sobre la muerte de Magallanes y sus pormenores, como hemos visto en los párrafos anteriores.

El autor de El intérprete de Magallanes, Jesús Baigorri Jalón, tiene una mirada teórica interesante con respecto a la relación entre la muerte de Magallanes y la condición de su siervo: En el texto de Navarrete se destaca otra idea: la calidad del castellano que conocía el esclavo Enrique. Este aspecto es importante porque, como sabemos, las condiciones que ha de cumplir un intérprete para serlo son: conocer bien los idiomas y las culturas entre los que interpreta y media, estar familiarizado con el tema del que se habla en la mediación, y naturalmente saber trasladar de un idioma a otro las ideas que se transmiten entre los interlocutores. ¿En qué medida podía cumplir el intérprete de Magallanes esas condiciones? Agrega luego el autor que se ignora el origen social de Enrique de Malaca antes de ser esclavo, pero no hay que dar por supuesto que fuera necesariamente de extracción humilde. Bernal Díaz del Castillo dedica el capítulo 28 de su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España a explicar «cómo doña Marina (Malinche, la intérprete de Cortés) era cacica e hija de grandes señores, y señora de pueblos y vasallos (…)». Podemos imaginar que también Enrique procedía de un entorno acomodado y que tal vez por eso conocía la lingua franca de la región. Curiosamente, tanto en la citada obra de la Historia das Molucas de Galváo como en la crónica de Pigafetta se alude al hecho de que los reyes tendrían una habilidad especial con los idiomas.

Doña Marina, o «Malinche», fue la intérprete de Cortes, así como Enrique lo fue de Magallanes. Se especula con que ambos, Enrique de Malaca y Malinche, eran miembros de la nobleza.

Pigafetta comenta respecto del siervo Enrique:

«Cuando se encontraban junto a la capitana ya, le habló el esclavo (al rey). El rey lo entendió, pues por aquellos parajes los reyes conocen más idiomas que sus súbditos…».

En ninguna de las fuentes consultadas se alude a la edad que tenía el esclavo. Es razonable que ya fuera adulto cuando lo adquirió Magallanes, en la isla de Malaca, según se recuerda al comienzo de estas páginas en la biografía del portugués.

Los testigos narran que el Capitán General hablaba alternativamente en portugués o castellano con su esclavo. Las lenguas ibérica y lusitana se parecían mucho entre sí, seguramente más de lo que se parecen hoy en día. En cualquier caso, Enrique era un hombre con cierta ilustración, y acaso incluso noble, como Malinche.

En cuanto a la relación entre ambos (de fidelidad absoluta, traicionada finalmente por el esclavo) todo hace suponer que Magallanes jamás maltrató a Enrique durante su estancia en Portugal y España. Al contrario, llamaba la atención una hermética hermandad lógica, en función de la cual el portugués y el aborigen se entendían por códigos que trascendían el mero espacio rústico de las jerarquías sociales, militares, culturales o regionales.

Ciertos estudios apuntan en una curiosa dirección: Enrique podría haber estado destinado (y acaso por decisión de su dueño) a constituir el lazo ideal entre el mundo occidental y los isleños y así dar lugar a la sublimación de su obra en una nueva cultura.

La otra versión, según la cual Magallanes fue traicionado por su propio intérprete, constituye una paradoja superlativa ya que su principal arma era la comunicación.

Según el historiador Fernández de Navarrete, el intérprete Enrique murió cuatro días después que su amo en una isla cercana a la de Mactán, en el archipiélago filipino. Inspirado en sus propias recopilaciones, el mismo autor va aun más allá en su análisis:

«Enrique había demostrado que estaba de parte de su amo y que se alineaba con las posiciones de los expedicionarios europeos. Ciertamente, eso era excederse del cometido del intérprete tal como lo entendemos hoy, puesto que en ese caso habría actuado como parte activa en la negociación».

Pero nadie le reprochó ese intervencionismo probablemente tampoco nadie se lo agradeció ya que se consideraría como una de las funciones del intérprete dentro de las expectativas del cliente y amo. Pero el argumento más definitivo en contra de la idea de la traición del intérprete es que Enrique murió, junto con otros 26 expedicionarios, cuatro días después que Magallanes en la matanza que tuvo lugar durante el convite que les ofreció el rey de Cebú. Si Enrique hubiera conspirado contra los españoles en connivencia con aquel rey, lo más lógico es que éste hubiera tenido con él otra consideración. Los «filipinos» considerarían a Enrique como a un extraño al servicio de los europeos y por eso lo mataron, a pesar de lo cual los españoles, que tenían que encontrar un chivo expiatorio, le achacaron a él su aciaga suerte.

Hay, entre los testimonios recabados, quienes respaldan la lealtad del intérprete Enrique para con su amo. Según este pasaje, ubicable en la isla de Cebú, destaca al respecto Pigafetta:

«El intérprete repuso que su señor, como capitán de tan gran rey, no pagaba tributo a rey alguno del orbe y que si quería paz, tendría paz y, si guerra, guerra. Entonces el mercader moro advirtió al rey: “Cata, raja, chiba”; o sea: “Atiende bien, señor…”. Éstos son los que conquistaron Calicut, Malaca y toda la India mayor. Si bien se les hace, hacen bien; si mal, mal y peor, como en Calicut y Malaca hicieron».

El intérprete lo comprendió todo y pudo interrumpir con que el rey su señor era más potente en soldados y en navíos que el rey de Portugal y era rey de España y emperador de todos los cristianos y que, si se negaba a ser amigo suyo, enviaría en otra expedición a tanta gente que lo arrasarían todo.

Los interrogantes persisten: ¿qué fue del esclavo Enrique? ¿Quedó con fortuna y gloria en el archipiélago? ¿Se inmoló en la batalla junto a su amo? ¿Murió apenas días después, fatalmente herido? ¿Se unió a las naves rumbo a España? Ningún testimonio oficial ha podido aún dar cuenta de ello.

LA SOLEDAD DE LA «VICTORIA»

Algunos historiadores que han revisado el caso siguiendo los relatos de la época aseguran que sólo un jefe, en la diminuta isla de Mactán, estuvo en desacuerdo con la conquista pacífica de Magallanes. Y que éste marchó al suicidio cuando, embriagado por su éxito evangélico y político, desdeñó los recursos habituales de seguridad, es decir, cuando apiñó a toda prisa unos cincuenta voluntarios en tres botes y se lanzó a la disparatada empresa de someter la isla por la fuerza sin hacer el menor estudio de campo.

En cualquier caso, tras la muerte de Magallanes, las relaciones entre los expedicionarios y sus anfitriones de Cebú, se degradaron rápidamente. Los hombres de piel blanca revelaron ser altamente vulnerables y esto disipaba el misterioso encanto que su sola presencia había representado para los indígenas. Humabón sospechó que sería traicionado por los españoles, y el primero de mayo invitó a 27 oficiales de la flota a un banquete, les dejó comer tranquilamente hasta hartarse y a la madrugada mandó matar a la mayoría. Esta catástrofe redujo a 114 a los navegantes europeos en las costas de Cebú.

Nuevos temas del orden de la supervivencia acuciaban a los marinos derrotados por Silapulapu. Debían reorganizarse dramáticamente como grupo humano y como flota de su majestad.

Muerto Magallanes, se generalizó el caos. La tripulación había quedado atónita por los acontecimientos en que se viera envuelta en tan breve lapso, dejando la expedición acéfala. El mando debió ser prontamente reasignado de una manera que hiciese posible la continuidad náutica y política de la expedición.

La inmediatez de los acontecimientos no presentaba, sin embargo, a un español como jefe natural para heredar el lugar del almirante. La figura que emergió primero fue la de Joáo Carvalho hombre muy cercano a Magallanes, con gran poder de voto mientras el capitán estuvo vivo, que suele ser aludido, en ciertos relatos sobre el descubrimiento del estrecho, como «Juan de Lisboa». Sin duda, era un navegante con vasta experiencia en expediciones transcontinentales. Se manejaba bien con los vientos y con las lenguas: hablaba varios dialectos tribales y en Brasil fue con frecuencia uno de los intérpretes claves cuando había que entenderse con los pobladores.

Pero el compatriota del almirante fallecido no tenía el don de mando ni la determinación suficiente como para reemplazar a su jefe original. A poco de asumir el cargo quedó en evidencia que la tarea de conducción máxima lo superaba holgadamente. La tripulación se le volvió hostil, y finalmente fue desplazado por oficiales del entorno de Elcano, quien propiciaba la creación de un triunvirato formado por Gómez Espinosa (a cargo del galeón «Trinidad»), Elcano (de la carabela «Victoria») y Porcero, gobernador de la armada, aunque al no poseer la titularidad de nave alguna, este rango resultaba algo difuso.

Como primera medida, el triunvirato siguiendo una directiva de Elcano tomó la determinación de hundir, voluntariamente, la «Concepción».

Las bajas sufridas por la tripulación eran tan severas que no había suficientes marineros para navegar los tres barcos que quedaban. En consecuencia, la población de la flota debía ser reubicada. Los sobrevivientes vaciaron y quemaron apresuradamente aquella carabela que alguna vez fuera prodigioso jardín flotante, repleto de arbustos frutales, olivos, castañas, jamones, vino y jerez.

Ahora sólo quedaban dos embarcaciones.

Sin un jefe militar con representatividad suficiente, los dos navíos navegaron por el mar de China meridional y el mar Sulú durante seis meses, pirateando ocasionalmente a los comerciantes de la región. Tras pasar por Mindanao, llegaron a Borneo, donde fueron recibidos amistosamente por el rey moro Siripada.

Por fin, el 8 de noviembre de 1521 arriban a la isla de Tidore, una de las Molucas. También se encuentran con un grato y pacífico recibimiento. Allí cargan generosamente las naves de especias y deciden partir apresuradamente al recibir la noticia de que Portugal ha dado órdenes para apresar a la flota. La expedición magallánica corre el riesgo de sufrir graves consecuencias ya que se encuentra navegando efectivamente en aguas lusitanas.

Antes de zarpar, Juan Sebastián Elcano decide asignar cincuenta y cuatro de sus hombres para custodiar los intereses de la Corona Española y también al galeón «Trinidad», que por estar tan repleto de carga hubo de dar marcha atrás y renunciar a continuar la travesía. La otrora nave insignia había comenzado a hacer agua. Tomaron entonces la determinación de interrumpir su ruta y detenerse para carenarla.

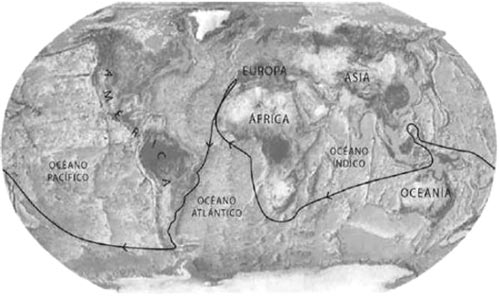

Ruta navegada por la expedición de Magallanes en la primera vuelta al mundo. El recorrido demuestra que si la expedición no se hubiera alejado tanto de las costas americanas, buena parte de la tragedia del hambre se habría evitado.

Así, la «Victoria» quedaba sola frente a la ruta del regreso. Comandada por Juan Sebastián Elcano, la carabela se internó hacia el sudoeste por el océano índico en diciembre de 1521. Para evitarse problemas de sobrepeso similares con su propia nave, Elcano decide, poco antes de seguir, aligerarla de especias.

Tomados los recaudos del caso, a partir de ese momento el escenario será ya un poco más conocido como ruta geográfica. Pero no por ello fácil de transitar. Elcano había quedado muy comprometido con el motín de San Julián y eran demasiadas sus dudas con respecto a la ruta más conveniente a seguir. Sumado esto al poco control disciplinario de la tropa, no resultó ser el más exitoso capitán de la historia. Hubo conatos de motín y deserciones por el camino.

La proximidad de los portugueses, dueños comerciales de la zona, los obligaba a poner rumbo al oeste. La «Victoria» arribó a la isla de Timor entrado ya el año 1522. Allí Elcano supo de la existencia de otras tierras e islas, las actuales China, Java e Indonesia.

EL MALUCO

Con anterioridad a la partida, Juan Sebastián Elcano se había instalado en las Molucas y tomado de ellas un importante cargamento de especias (clavo de olor, jengibre, nuez moscada, etc.) en la isla de Tidore. Allí, en el corazón del gran archipiélago Malayo entre las Islas Célebes y Nueva Guinea, y entre Timor y Filipinas, todo asemejaba ser un gran bazar ofrecido por Dios a los agotados expedicionarios.

Las islas septentrionales que componen el archipiélago son: Halmahera (la mayor de las Molucas), Morotai, Ternate, Tidore, Makian, Bacan (Batjan), Obi y Sula; las islas centrales y meridionales son: Buru, Ceram, Amboina, las islas Banda, Ewab (Kai), Aru, Tanimbar, Babar, Kisar y Wetar. La extensión de todo el grupo de islas abarca unos 74 500 km2.

En Tidore, Elcano hizo provisión de un desproporcionado cargamento de especias como tomándose una suerte de revancha por todos los reveses sufridos y para sentir que había cumplido finalmente con la misión acometida en primera instancia por Magallanes. De hecho, según los cálculos realizados posteriormente por los notables de la Corona, el monumental botín con que regresó cargada la nave «Victoria» cubría ampliamente los gastos generados por la expedición.

Hechos a la mar, cruzan el océano Indico, pero son asolados por violentas tormentas que no les permiten doblar el cabo de Buena Esperanza. Una vez más, la Parca muestra sus fauces. Mientras remontan la costa occidental de África se desata nuevamente el escorbuto y muchos marineros comienzan a morir de inanición. El único alimento que les queda es el arroz.

Arroz y agua. Semana tras semana. La «Victoria» transportaba en sus bodegas setecientos quintales de especias, suficientes para condimentar miles de banquetes, pero no se podían mascar granos de pimienta con los labios partidos y sin nada que justifique su uso. Toda la nuez moscada que viajaba en la nave era incapaz de reemplazar un pedazo de pan. Cada día se arrojaba al mar algún cadáver casi transparentado por la desnutrición y la sed.

En mayo de 1522, consiguen doblar el cabo de Buena Esperanza, en el sur de África, y poniendo rumbo al norte, llegan a las islas de Cabo Verde, que pertenecían a la Corona portuguesa. Aquí supieron que llevaban un día de retraso como consecuencia de haber navegado de Este a Oeste, dando la vuelta a la Tierra.

Por fin, después de más de tres años de navegación, el 6 de septiembre de 1522 la expedición al mando de Elcano, tras recorrer 14 000 leguas, atisbaba el territorio español con una tripulación que no llegaba a la veintena de hombres.

Dos días más tarde, la fatigada y crujiente carabela «Victoria» atracó en el puerto de Sevilla. Una multitud silenciosa presenció con asombro el desembarco de los 18 sobrevivientes con aspecto harapiento. Al día siguiente, esos mismos aventureros fantasmales, enjutos y descalzos, marcharon con cirios encendidos a dar gracias al templo favorito de Magallanes, la iglesia de Santa María de la Victoria, por haber regresado con vida.

Corría el año 1522 y, por primera vez en la historia, se había dado una vuelta completa al globo terrestre.

El Puerto de Sevilla implicó para la tripulación que había dado vuelta al mundo, el final de una odisea. Ésta los catapultó a la Historia pero también los marcó a fuego por haberlos expuesto a una lucha constante con la muerte.

ELCANO, O LOS CAPRICHOS DEL DESTINO

Lo primero que sabemos de Juan Sebastián Elcano en materia de datos biográficos es que fue pescador desde su adolescencia y llegó a tener una nave de doscientos toneles, con la que sirvió a la flota marítima en las campañas de Italia, así como en las operaciones realizadas por el cardenal Cisneros contra las plazas de Orán, Bujía y Trípoli.

No recibió ninguna compensación a cambio y se vio obligado a hipotecar su embarcación a unos mercaderes vasallos del Duque de Saboya. Como no pudo devolverles el préstamo no tuvo más opción que venderles el buque, contraviniendo la prohibición de vender embarcaciones armadas a extranjeros en tiempos de guerra.

Elcano fue perseguido por la Justicia y tuvo que abandonar su tierra natal, donde dejó a su hijo Domingo del Cano, fruto de su unión con María Hernández Dernialde. Luego se incorporó a la expedición de Magallanes, según consta con los detalles correspondientes al comienzo de este volumen.

La hazaña marinera de Juan Sebastián Elcano va desde el 20 de septiembre de 1519 hasta el 8 del mismo mes de 1522. Sin embargo, la verdadera y profunda dimensión de los hechos excede y reformula constantemente la biografía del jefe vivo de una de las mayores epopeyas navales de la Historia.