10. Mobbing erkennen – genau Hinschauen

Da wir kaum das Ziel einer hundertprozentigen Mobbing-Prävention erreichen können, d. h. dass Mobbing gar nicht erst entstehen würde, ist es sehr wichtig, Mobbing in seinen Anfängen zu erkennen und vorzubeugen, dass es sich zu einem folgenschweren Mobbing-Fall entwickelt. Einige Merkmale von Mobbing erschweren diese Aufgabe (siehe Kasten «Praxisrelevantes Wissen»).

Praxisrelevantes Wissen

-

Die einzelnen Mobbing-Handlungen sehen meistens nicht dramatisch aus.

-

Mobbing geschieht häufig in indirekter Form.

-

Mobbing ist ein komplexes Muster, das die Zuschauer unsicher macht.

10.1 Mobbing-Muster erkennen

Es sind nicht die einzelnen Handlungen oder Vorfälle an sich, die Mobbing ausmachen, sondern die Gesamtheit aller Einzelepisoden zusammen (Alsaker, 2003). Viele der einzelnen Mobbing-Handlungen können sehr harmlos erscheinen und wären auch harmlos oder ganz normal, wenn sie nicht Teil eines systematischen Musters wären. Deshalb stellen Lehrpersonen oder Eltern ab und zu die berechtigte Frage: Laufen wir nicht Gefahr, ganz normale Rangeleien und Konflikte als Probleme wahrzunehmen und auch zu früh zu stoppen? Zu früh bedeutet hier: bevor die Kinder selber Lösungen finden und dabei etwas gelernt haben könnten. Ja, sicher lauert diese Gefahr, und wir müssen die richtige Balance finden zwischen zu viel und zu wenig zu erkennen. Das bedeutet, dass man über die einzelnen Handlungen hinaus schauen muss, um Mobbing sicher zu erkennen. Sicherheit in der Erkennung von Mobbing zu gewinnen, ist der zweite Schritt von Be-Prox und gleichzeitig auch der Inhalt der zweiten Weiterbildungssitzung in Be-Prox-Kursen.

Normale Streitigkeiten, kämpferische Spiele und Mobbing

Die «Harmlosigkeit» von einzelnen Vorfällen verunsichert die meisten Erzieher, gerade weil sie nicht zu früh intervenieren möchten. Wie kann man erkennen, ob eine Handlung harmlos und spielerisch ist oder doch Teil eines aggressiven und systematischen Musters? Aus der Forschung zu Raufspielen (engl. rough and tumble play) hat man einige Erkenntnisse gewonnen, die hierbei hilfreich sind. In dieser Art von Spiel geht es nicht um Aggression, sondern um Kräftemessen, Grenzen ausprobieren und Spaß haben. Es wird zwar gekämpft, aber es ist eher ein Verfolgen, Balgen, leichtes Schlagen (mit offener Hand) und fast nie kommen Schläge mit geschlossener Hand oder Stoßen und Treten vor. Die verschiedenen Kinder sind ziemlich ausgeglichen daran beteiligt. Die Rollen wechseln, einmal verfolgt ein Kind das andere, dann wird die Rolle getauscht. Die Stärkeren lassen sich «fangen» und alle Beteiligten haben einen «spielerischen» Gesichtsausdruck und lachen viel. Man sieht normalerweise kein weinendes oder trauriges Kind. Die Blicke sind freundlich. Diese Art von Spielen, die sich inhaltlich mit dem Alter der Kinder und Jugendlichen ändern, bleibt in der Form in etwa gleich. Diese Spiele stärken viele Kompetenzen, wie beispielsweise die Fähigkeit, zwischen Spiel und Ernst zu unterscheiden und die eigenen Grenzen und die Grenzen der Peers kennenzulernen (Pellegrini, 2004). Nach einer spielerischen Kampfepisode bleiben die Kinder oder Jugendlichen zusammen und beginnen eine neue Aktivität. Im Gegensatz dazu versucht nach ernsthaften aggressiven Handlungen mindestens eine Person, sich von den anderen zu entfernen.

Solche Raufspiele und normale Konflikte können allerdings ausarten. Dies geschieht zum Beispiel, wenn eines der Kinder unbeabsichtigt «zu weit» geht oder wenn eines der Kinder eine wenig entwickelte Selbstkontrolle hat und seine Emotionen nicht genügend regulieren kann. In solchen Fällen entstehen schnell Missverständnisse: Diese Spiele oder Konflikte sollten gestoppt werden, da sie ihre Entwicklungsfunktion verlieren. In anderen Fällen nutzen Mobber solche Spiele, um ihr Opfer zu bedrängen. Es handelt sich dann keineswegs mehr um ein Raufspiel, sondern um ein Pseudo-Raufspiel. In Realität ist es Aggression. Da die Mobber es lustig finden, übersieht man vielleicht, dass das Opfer einen ganz anderen Gesichtsausdruck hat.

Auch eine Handlung, die von Seiten eines Kindes nicht unbedingt als aggressiv betrachtet wird, kann für ein anderes Kind eine Verletzung darstellen. Kinder haben unterschiedliche Stile und Sensibilitäten. In einer normalen Interaktion würde der «verletzende» Part um Entschuldigung bitten oder das «verletzte» Kind trösten. Wir haben es früher besprochen: Die meisten Kinder und Jugendlichen haben ein wohl entwickeltes Einfühlungsvermögen und würden schnell merken, dass sie unbeabsichtigt zu weit gingen. Aggressive Kinder und Jugendliche nutzen eine solche Situation zu ihren eigenen Gunsten. Erinnern Sie sich an das Fallbeispiel von Patrick in Kapitel 8:

Patrick war ein ruhiger Junge, der raufende Spiele nicht mochte. Das merkten zwei Jungen in der Klasse sehr schnell und hatten bald ihren Spaß daran, ihn immer wieder zu schubsen, oder ihn in eine Ecke zu drängen ...

Anregungen zum Nachdenken über Einzelepisoden, die schwer einzuordnen sind

-

Was kann ich der Darstellung zu Raufspielen entnehmen, das mir bei der Unterscheidung zwischen normalen Konflikten und Aggression oder Mobbing helfen könnte?

-

Denken Sie an eine konkrete Situation: Wer war aktiv?

-

Wie sahen die Antagonisten aus?

-

Was geschah nach der Episode?

-

Hat sich die Situation wiederholt?

-

Wie hätte man im Fall von Patrick merken können, dass es sich nicht um ein Raufspiel im wahren Sinne des Begriffs handelte?

Wie Sie sehen, helfen uns die einzelnen Handlungen an sich relativ wenig für die Erkennung von Mobbing. Es ist vielmehr der Kontext der Handlungen oder die Art und Weise, wie sie ausgeführt werden, die uns wichtige Information liefern. Das heißt, wir müssen lernen, uns von der oft subtilen Art, wie Mobbing-Handlungen ausgeübt und vertuscht werden, nicht verwirren zu lassen (Kap. 2). Dass eine Handlung uns verunsichert oder das Gefühl verleiht, wie hätten sie kommen sehen sollen, kann ein wichtiger Hinweis darauf sein, dass etwas in einer Interaktion nicht stimmt.

Da man nicht damit rechnen kann, dass alle Mobbing-Vorfälle beobachtbar sind und man die Schüler jeden Tag systematisch beobachten kann, eignet sich die folgende Faustregel als Orientierungshilfe: Beobachtet man mindestens einmal pro Woche, dass ein Kind von anderen Kindern negativ behandelt wird, ist es als potentielles Mobbing-Opfer zu betrachten. Auch ein Kind, das sehr viel allein steht, könnte Opfer von Mobbing sein. Beobachtet man, dass ein Kind regelmäßig ein bestimmtes Kind hänselt, beschimpft, schubst oder auf irgendeine Art und Weise schikaniert, so könnte es sich um einen Mobber handeln. Um Sicherheit zu gewinnen, dass es sich in diesen Fällen um Mobbing handelt, eignen sich weitere gezielte Beobachtungen.

-

Beobachten Sie einzelne Vorfälle genauer in ihrem Kontext.

-

Je subtiler eine negative Handlung sich gestaltet, desto suspekter ist sie.

-

«Harmlose» Handlungen, die bei einem Kind oder Jugendlichen Wut, Traurigkeit oder Angst erzeugen, sollten hinterfragt werden.

-

Werden mindestens einmal in der Woche negative Handlungen gegen bestimmte Schüler beobachtet, handelt es sich vermutlich um ein Mobbing-Problem.

Konflikte – Übergang zu Mobbing-Situationen

Konflikte gehören zum Alltag und sind bis zu einem gewissen Ausmaß für die soziale Entwicklung gesund. Aber sie können hartnäckig werden, ausarten und zu Mobbing-Situationen führen. In solchen Fällen ist ein Einschreiten von Außenpersonen nötig.

Luis sucht nach einer Turnstunde das Gespräch mit Herrn K. und erklärt ihm, dass er sich von Julian schikaniert fühle; er mache ihn ständig fertig. Herr K. bietet ihm an, das Gespräch mit Julian zu suchen, was Luis aber nicht möchte.

In der darauf folgenden Turnstunde hört Herr K. wie sich Schüler negativ über Julian äußern, weil er Luis ständig runtermache. Herr K. fragt nach und stellt die beiden Schüler am Schluss der Stunde gegenüber. Jeder muss seine Version des Streites schildern. Julian erzählt völlig erregt, dass er es sich nicht bieten lasse, von Luis als «Missgeburt» bezeichnet zu werden, worauf Luis in Tränen ausbricht und in Abrede stellt, dass er je so etwas über ihn erzählt habe. Es kommen zum Teil uralte Geschichten an die Oberfläche (zum Beispiel von Geheimnisverrat in der 2. Primarklasse). Herr K. ermuntert die beiden, nach vorne zu schauen und die alten Streitigkeiten zu begraben. In der Folge stehen sie auf, reichen sich die Hand, schließen Frieden und gehen gemeinsam duschen.

Fazit von Herrn K.: Ein möglicher Teufelskreis konnte durch frühzeitige Intervention durchbrochen werden. Mit der Außensicht der Lehrperson gelang es den beiden, ihr Verhalten zu reflektieren und relativieren sowie einzusehen, dass es auch noch bessere Wege gibt.

Anregungen zum Nachdenken über meine Beobachtungen in der Klasse

-

Habe ich Episoden in meiner Klasse beobachtet, die eventuell Teil von einem Mobbing-Muster sein könnten? Falls ja: Welche Art von Episoden waren es?

-

Was habe ich über diese Episoden gedacht?

-

Wie habe ich mich gefühlt?

-

War ich verunsichert? Falls ja: Was hat mich verunsichert?

Das ungute Gefühl

In diesem und in Kapitel 2 habe ich bereits erwähnt, dass man häufig in Situationen, welche wir nicht richtig einordnen können, gemischte Gefühle bekommt, die eine Art Unsicherheit und Unwohlsein widerspiegeln. Wir alle haben bereits solche Situationen erlebt. Man trifft in einem Raum auf Freunde oder Kollegen und merkt, dass die Stimmung irgendwie anders oder vielleicht besonders angespannt ist. Etwas hält einen jedoch davon ab, zu fragen, was los ist. Man fühlt sich beklemmt. Ich schrieb auch, dass dies häufig bei Mobbing-Situationen entsteht, bevor man sich im Klaren ist, wie man die Situation verstehen soll.

Wir haben in solchen Situationen ein ganzheitliches Muster erkannt, das wir noch nicht richtig benennen können. Der Mensch ist an sich sehr gut für die Erkennung von Mustern ausgerüstet; Mustererkennung ist eine sehr schnelle Verarbeitung von Information und somit lebenswichtig für uns.

Ich möchte deshalb wieder betonen, dass Sie Ihren Gefühlen Aufmerksamkeit schenken sollten. Sie entstehen aufgrund Ihrer langen Erfahrung mit guten und unguten zwischenmenschlichen Situationen und bieten Ihnen die Möglichkeit, gefährliche Situationen zu erkennen, bevor Sie das detaillierte «Beweismaterial» dafür haben.

-

Sind Sie Zeuge einer Interaktion zwischen Schülern, die ein ungutes Gefühl in Ihnen auslöst, lassen Sie sich dazu animieren, genauer hinzuschauen.

Orte von Mobbing-Vorfällen

Mobbing-Vorfälle ereignen sich sehr häufig an unbeaufsichtigten oder unübersichtlichen Orten. Die gröbsten Angriffe – meistens körperlicher Art – geschehen im Versteckten. Das heißt beispielsweise, am liebsten in Ecken des Pausenplatzes, die wenig von Lehrpersonen betreten werden. Vieles geschieht auf dem Schulweg. Mobbing geschieht aber auch im Klassenzimmer, wenn die Lehrperson das Geschehen nicht bemerkt. Darunter sind beispielsweise Situationen, in welchen die Lehrperson mit einem Schüler beschäftigt ist oder dem Vorfall gerade den Rücken zudreht. Typisch für den Kindergarten ist, dass sich Mobbing häufiger in Kindergartenklassen ereignet, die weniger strukturiert geführt werden (Alsaker, 2003). Diese Befunde sind wichtig. Sie dürfen jedoch nicht dahin interpretiert werden, dass Kinder und Jugendliche keine Minute ihrer Schulzeit unbeaufsichtigt verbringen sollten. Allerdings ist die Schule ein öffentlicher Ort und sie soll für die Sicherheit der Schüler sorgen. Diese sollten wissen, dass die Erwachsenen das Recht haben, alle Ecken der Schule zu beaufsichtigen. Die Pausenplatzaufsicht ist nicht gerade die beliebteste Aufgabe von Lehrpersonen. Jedoch wird seit den Anfängen der Mobbing-Prävention darauf hingewiesen, dass man durch gute Pausenplatzaufsicht sehr viel für die Sicherheit der Schüler tun kann (Olweus, 1996).

Anregungen zum Nachdenken über Orte des Mobbings

-

Wie ist die Pausenaufsicht in unserer Schule organisiert?

-

Genügt die Pausenaufsicht im Hinblick auf eventuelle Mobbing-Situationen?

-

Wie steht die Schule zu Fragen betreffend Schulweg? Betrachten die Schulleitung und die Lehrerschaft den Schulweg als Verantwortung der Schule oder der Eltern?

-

Wird gelegentlich mit Schülern oder Eltern über Vorfälle auf dem Schulweg gesprochen?

-

Was könnte die Schule unternehmen, um den Schulweg mobbingsicherer zu gestalten?

Ich habe bereits angesprochen, dass Mobbing lebensgefährlich werden kann. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Opfer auf die Straße geschubst wird, oder wenn es versucht, seinen Verfolgern zu entkommen und dabei rennend oder auf dem Rad auf eine Straße mit viel Verkehr flieht.

-

Pausenplätze sollten durch angemessene Aufsicht mobbingsicher gemacht werden.

-

Wenn Schulen und Kindergärten an Straßen mit Autoverkehr liegen, sollte ein besonderes Augenmerk auf den Ausgang gelegt werden.

10.2 Beobachtungen in der eigenen Klasse

Um genau zu beobachten, was in der Klasse abläuft, kann man sehr verschiedene Methoden verwenden. Sogenannte soziometrische Methoden haben eine lange Tradition und werden verwendet, um Informationen über die Beziehungen in einer Gruppe zu gewinnen. Man kann diese Methoden beliebig gestalten, wenn es um die Gewinnung von Information in der Schule und nicht um die genaue Messung des Beziehungsmusters für wissenschaftliche Zwecke geht. Im Folgenden präsentiere ich einige Beispiele, die sich für den Schulalltag eignen können, ohne den Anspruch zu erheben, dass sie ein hundertprozentig genaues Bild der Situation wiedergeben. Es geht lediglich darum, dass Lehrpersonen einen besseren Zugang zur Beobachtung von Mobbing-Situation bekommen.

Namenkarussell

Im Laufe einer Weiterbildung erzählten zwei Lehrpersonen ein Beispiel, das viele Teilnehmer als sehr hilfreich einschätzten und wir weiterempfehlen.

Frau B. und Herr M. sind in derselben ersten Klasse tätig. Sie meinten, auf Anhieb kein Mobbing beobachtet zu haben. Sie mussten jedoch im Rahmen einer Be-Prox-Weiterbildung eine systematische Beobachtung durchführen und wählten dafür den Schulhausplatz. Es war ihnen überlassen, selber zu entscheiden, wie sie beobachten wollten.

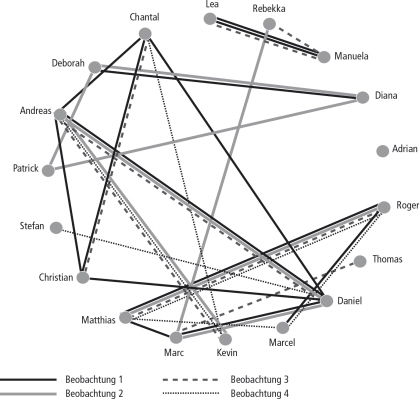

Sie schrieben alle Namen der Kinder auf ein Blatt (bildeten einen Zirkel mit allen Namen) und zogen Linien verschiedener Farben für Handlungen zwischen den Kindern und notierten, was sich ereignete. Nach einer Woche verglichen sie ihre Aufzeichnungen und stellten fest, dass Adrian meistens allein war und sogar vier Mal Opfer von negativen Handlungen wurde. Sie fokussierten demnach auf ihn – auch in der Klasse – und stellten fest, dass er regelrecht gemobbt wurde.

In Abbildung 10-1 ist ein Beispiel für die Aufzeichnung von Interaktionen zwischen Schülern wiedergegeben. Das Beispiel ist die Zusammenfassung von vier Beobachtungen. Es empfiehlt sich, ein neues Blatt für jede Beobachtung zu verwenden, sodass die einzelnen Beobachtungen einander nicht beeinflussen. Dieses System kann von jedem angepasst werden, um sowohl positive als auch negative Interaktionen aufzuzeichnen. Es kann, wie im Beispiel, von mehreren Lehrpersonen gleichzeitig verwendet werden.

Interessant im Fall von Frau B. und Herrn M. ist, dass sie mehrfach beobachtet hatten, dass Adrian von seinen Peers schlecht behandelt wurde, dies aber nicht im Zusammenhang sahen. Einmal wurde er geschubst, ein anderes Mal wurde ihm ein Buch aus den Händen gerissen. Insgesamt viermal wurde er von Peers negativ behandelt. Dann vermisste er seine Turnschuhe. Und als Herr M. die Klasse fragte, wer die Schuhe eventuell gesehen hätte, kam Andreas mit den Schuhen. Dies wurde von Herrn M. als eine positive Handlung seitens Andreas aufgezeichnet. Die Zusammenfassung der Beobachtungen ergab allerdings, dass es gerade Andreas und seine Freunde (Kevin und Daniel) gewesen waren, die Adrian bei allen vier negativen Vorfällen aggressiv behandelt hatten. Ohne diese systematische und gemeinsame Beobachtung durch die zwei Lehrpersonen hätte es noch sehr lange Zeit gebraucht, bis klar gewesen wäre, dass Adrian ein Opfer von Mobbing war.

Aufzeichnung von kleinen Gruppierungen

Eine Methode, die in der Forschung verwendet wird um herauszufinden, welche Schüler gut beziehungsweise schlecht integriert sind, nennt man auf Englisch «Social Cluster Mapping» (Cairns et al., 1988; Perren, Alsaker, 2006). Diese leicht anwendbare Methode hat sich in vielen Forschungszusammenhängen bewährt. Normalerweise werden die Schüler gebeten, Angaben zu den Gruppierungen in ihrer Klasse zu machen.

Wir verwenden diese Methode sowohl mit den Lehrpersonen wie auch mit den Schülern.

Beobachtung durch die Lehrperson

Zeichnen Sie für sich auf, welche Schüler häufig miteinander interagieren. Um sicher zu sein, dass Sie niemanden vergessen, empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

Denken Sie jeweils an einen Schüler.

Nehmen Sie für jedes Kind in der Klasse ein kleines Blatt.

(Sie können die nächste Seite als Vorlage verwenden)