23

Había llegado a amar profundamente aquella vida: la guerra, las armas al servicio de la patria, los soldados levantándose antes del amanecer, las toses en los edificios de las escuelas donde se alojaban o en las tiendas de los campamentos que montaban o desmontaban en media hora, el ruido de los cascos de los caballos martilleando el empedrado de las calles al entrar en los pueblos silenciosos y el de las mulas que cargaban con los pertrechos, el de los motores de los camiones y, también, el de cacerolas y sartenes en las que se preparaba la primera comida del día con los suministros conseguidos durante la marcha: patatas si había patatas, café si había café, un puñado de harina si no había levadura. Luego, el olor a tabaco o al hachís que los moros fumaban en pequeñas pipas artesanas y que nadie les prohibía, porque les hacía perder el miedo en el combate y morían soñando con su Paraíso, con los ojos enrojecidos y brillantes, satisfechos con el botín de un reloj o de unas pocas monedas, de una joya cualquiera, de un puñado de dientes de oro que guardaban en el bolsillo interior de las chilabas. Y si estallaban combates a lo largo del día, ¡qué dulce el olor de la pólvora! ¡Qué armónica la melodía del tableteo de los fusiles y de las ametralladoras! ¡Qué luminoso el silbido de la bala del cañón antes del estampido! ¡Qué perfección la de la bala, como aquella que siempre llevaba en el bolsillo y que ahora sopesó en su mano! Ese pequeño trozo de un metal áspero y tosco que apenas servía para fabricar otras cosas, que ni era duro ni resistente, ni hermoso ni brillante, aquel pequeño trozo de plomo que pesaba doce gramos, esculpido en forma de ojiva para penetrar mejor en la carne, atravesaba la piel y con frecuencia abandonaba su trayectoria dentro del cuerpo y tomaba cualquier dirección, como el vagabundo que cambia de opinión, de modo que, para extraerla, primero era necesario encontrarla... Sí, también por su amor a las balas ellos estaban ganando la guerra.

En la ventana del despacho que ocupaba en la planta baja del Palacio, las primeras luces del día borraban ya la turbiedad de la noche, en la que, por primera vez en todos aquellos meses, hasta él se había dejado llevar por la embriaguez de la victoria. La toma de Breda, que tanto esfuerzo y tiempo había costado, bien merecía una recompensa y, tras la gran explosión que derribó el Mausoleo, habían dado permiso a los hombres para que, por turno, vaciaran las bodegas. Durante dos días había estado oyendo en el patio del Palacio los ruidos del retén que recogía el armamento de los republicanos y amontonaba los fusiles como si amontonara huesos; y fuera del Palacio, los gritos y los cánticos de los vencedores, en ocasiones interrumpidos por alguna descarga del pelotón de fusilamiento.

Se acercó a los cristales y observó el enorme montón de ruinas a que había quedado reducido el Mausoleo.

—Adelante —dijo, sin moverse, cuando llamaron a la puerta.

Era el sacerdote, que ya venía de cantar misa. Su rostro desbarbado hasta el contorno de la mandíbula, con los afilados huesos estirando la piel, con la severidad clavada entre las cejas, aparecía especialmente enjuto y seco después de la noche en vela atendiendo a los que habían sido fusilados. No le preguntó por ellos, porque su atención se había desviado hacia el recuerdo de la copla que cantaban los soldados:

Con la cruz y la pistola

de este sacerdote manco,

alcanzarán la victoria

los falangistas de Mola

y los soldados de Franco.

Algún día tendría que ir a escuchar su homilía, para ver cómo se las arreglaba para conciliar la denominación de cruzada con que siempre se refería a la guerra con la ayuda de los herejes rifeños.

El sacerdote también se acercó a la ventana y observó las ruinas.

—Creo que incluso habían colgado en lo alto una campana, aunque no era una casa de Dios —dijo con aquella voz que parecía un entrechocar de huesos.

—Sí.

—Ese es el destino de todo lo sacrílego, ser fulminado por un rayo del cielo.

—Más bien por un rayo de los alemanes, padre. Fue una bomba de un cuarto de tonelada lanzada por un Junker.

—Guiada por la mano divina.

—Sí, tal vez —reconoció para no entrar en discusiones teológicas, mientras se limpiaba las lágrimas que asomaban a sus párpados—. Hasta ese momento yo no tenía demasiada confianza en la puntería de los pilotos de Hitler. En una ocasión ametrallaron a mis hombres, pero han aprendido practicando contra los rojos, porque aquí no podrían haber atinado mejor. La bomba cayó en la unión de la planta circular del Mausoleo con el edificio auxiliar y actuó como un abrelatas derrumbando toda aquella parte de la construcción —le explicó.

A partir de entonces se desencadenó el asalto, penetraron por la brecha y acabaron con la última resistencia de los atrincherados en el lucernario. Y cuando el humo se hubo evaporado y se asentó el polvo, sus hombres quedaron asombrados ante aquellas paredes agrietadas que parecían mantenerse en pie sujetas por los personajes pintados en ellas. El mural era extraordinario. Él hubiera podido perdonar la tensa expresión de las figuras de campesinos que trabajaban en tareas agrícolas —segar la mies, arrancar el corcho del tronco despellejado y sanguinolento de los alcornoques— y que en el trabajo parecían crear nuevos músculos, o la evidente simpatía hacia los humildes, pero no podía transigir con las escenas de guerra en las que ellos se reconocían como invasores que destruían y bombardeaban aquel paisaje y a sus habitantes, sus camisas azules mano a mano con las chilabas blancas de los marroquíes. Por eso había apoyado la decisión del coronel de dinamitarlo para que de todo aquello no quedara piedra sobre piedra.

—Ojo por ojo y diente por diente —insistió el sacerdote—. Provocaron al Dios de la vida y despertaron al Dios de la muerte. No lo han destrozado las bombas —repitió—. Lo ha destrozado Dios. No era un lugar puro. Aunque parecía una basílica, con cúpula y campana, no había sido consagrado y por eso no ha podido escapar a la cólera divina.

Observó las ruinas con severidad, como si de entre los escombros aún pudiera salir una serpiente, y, al mirarlo, Ugarte detectó un efluvio a suciedad, a falta de higiene. Vestía la misma sotana raída, con la manga vacía de la carne que había perdido al intentar salvar las imágenes en el incendio de la iglesia seis años antes. Al comprobar de nuevo su fanática, inquebrantable determinación, de nuevo supo que con hombres así, que aceptarían la muerte antes que la derrota, era imposible no ganar la guerra. En él se reunían el soldado y el sacerdote y a menudo no sabía cuál de ellos era más piadoso o más inflexible, puesto que ambos no tenían dudas de estar en posesión de la verdad. Lo había visto absolver a los que iban a ser fusilados con la misma mano con que una hora más tarde repartía la comunión en la misa; lo había visto disparar en las trincheras de Éufrates, apoyando el fusil en el muñón, con la misma mano con que ahora repartía chocolate a los niños de Breda que salían a su encuentro y la besaban sin dejar de mirar la manga vacía con el rabillo del ojo.

—¿Vamos? —le preguntó, porque tenían asuntos que resolver.

Después de haber tomado Breda, el grueso de la tropa se marcharía enseguida hacia el encasquillado frente de Madrid, que tantos refuerzos necesitaba, y en la comarca quedarían los guardias civiles y los falangistas para ordenar el nuevo gobierno municipal y para limpiarla de las últimas adherencias republicanas. De acuerdo con la doctrina Yagüe, las órdenes de arriba eran tajantes: no dejar a las espaldas elementos subversivos que pudieran reorganizarse y hostigar el territorio conquistado. La guerra no estaba ganada y resultaba imprescindible mantener limpia la retaguardia del oeste, por si un día fuera necesario retirarse hacia el vecino Portugal.

—Vamos —dijo el sacerdote.

Al salir del despacho se encontraron en el zaguán con un grupo de niños de diez a doce años que llevaban en los zurrones algo que producía un ruido metálico. Agarró a uno de ellos por el brazo y le preguntó:

—¿Qué lleváis ahí?

El muchacho quedó paralizado por la autoridad de la voz, por la leyenda de la camisa azul, por el interés con que también esperaba su respuesta la otra figura negra y mutilada.

—¿Qué lleváis ahí? —repitió.

—Nos ha mandado el señor —respondió.

—¿Mandado? ¿Adónde?

—Al Mausoleo... A las trincheras... Al Montón de Trigo.

No comprendía nada y cogió el zurrón donde brillaba un buen puñado de casquillos de balas de fusil y de ametralladora. Vio el gesto con que uno de los muchachos escondía su botín y se lo quitó de las manos. Pesaba un poco más porque había conseguido una pieza mayor: la pretina de un proyectil de artillería, el cobre lleno de arañazos. Aquellos niños recogían los mismos cartuchos de las balas que unos días antes tal vez habían disparado sus padres... o habían matado a sus padres.

—¿Él os ha enviado?

—Sí.

—Nos paga por traerlo —dijo otro de los muchachos.

—¿Dónde lo entregáis?

—Ahí dentro.

—Vamos.

Atravesaron el zaguán tras ellos y llegaron al patio posterior utilizado para las cocheras. Aún no habían retirado el esqueleto de un camión que había ardido en un bombardeo aéreo. En un edículo al fondo del patio un empleado del Palacio dejó lo que estaba ordenando y esperó a que llegaran los muchachos. Fue pesando cada entrega en el platillo de una romana, pagó unas monedas y luego arrojó el metal en un montón que poco a poco iba aumentando, como si fuera una cosecha de trigo, de aceitunas o patatas en la que se mezclaban distintos calibres: los pequeños casquillos de pistola recogidos en las tapias del cementerio, los alargados de los fusiles, las grandes carcasas de la artillería desenterradas en el Montón de Trigo.

—¿Para qué quiere todo esto? —le preguntó al empleado cuando se fueron los niños.

—Para fundir la campana.

—¿Fundir una campana con...? —señaló, perplejo, los casquillos.

El empleado les contó sucintamente la historia, a veces dudando entre la obligación de hablar que imponían la camisa azul y la sotana y la lealtad al patrono: la primera fundición de la campana y su instalación en el Mausoleo el mismo día en que estallaba la guerra; la segunda fundición para convertirla en munición cuando escasearon las municiones en el cerco de Breda. Y el intento actual por volver al principio.

Ugarte escuchaba en silencio, dudando de la legalidad de aquella recogida. No sabía si todo aquel metal brillante y quemado que se amontonaba en el chiquero y que aún expandía el dulce olor de la pólvora podía ser utilizado por un civil para sus intereses particulares.

—Solo trato de recuperar lo que era mío —oyeron la voz a sus espaldas, como si respondiera a sus dudas.

Volvieron la cabeza y allí estaba el aristócrata, alto y elegante, haciéndoles sentir que podían instalar sus cuarteles en dependencias de la familia De las Hoces, y entrar y salir cuando quisieran, y poner guardia en la puerta, pero que todo aquello era suyo y que solo él volvería a mandar en sus propiedades cuando terminaran aquellas molestas ocupaciones.

—Fundieron mi campana para fabricar sus armas. Quiero devolver las cosas a su sitio.

Ugarte comprendió entonces qué lo había llevado a presentarse a primera hora del día anterior en la pequeña y abarrotada cárcel del ayuntamiento para sacar de allí al herrero y al dueño de un camión que habían trabajado para él. El capitán responsable de los presos se había negado en rotundo a liberarlos. No sabía a quién había dirigido De las Hoces una de las primeras llamadas telefónicas tras la restauración de la línea, en qué despacho de Burgos o de Sevilla alguien descolgó el teléfono y escuchó su solicitud, pero por la noche llegó un telegrama en el que se ordenaba atender su petición. Los dos hombres debían ser liberados y nadie debía volver a importunarlos.

—Pero ambos han apoyado a los rojos —había protestado uno de sus hombres al leerlo—. Tenemos constancia de que ese herrero les ha reparado más de un fusil y de que ayudó a explosionar una bomba que llevaba un avión alemán que cayó por aquí. Y el dueño del camión, además de contrabandista, ha transportado armas y a milicianos cuando se le requería.

Ugarte lo había mirado antes de responder:

—La disciplina consiste precisamente en obedecer incluso cuando las órdenes no son comprensibles.

El falangista miró a De las Hoces sin saber qué actitud adoptar. No sabía dónde ubicarlo en aquella España partida a cuchillo en dos zonas, en las que todos debían llevar su anillo, sus galones o su carnet. Lo desconcertaba aquel aristócrata viudo, púdico y solitario que no parecía tener más pasión que recordar a su mujer muerta, obsesionado por ella y por el hijo enfermizo que apenas salía de los muros del Palacio, que tomaba el sol en los patios interiores y de quien se decía que no era como los demás niños. Lo desconcertaba su renuncia a continuar con la tradición bélica mantenida durante siglos por sus antepasados y sus iguales, los grandes poseedores de la tierra que en aquellos nueve meses de lucha no solo apoyaban la causa militar con dinero, comida y alojamiento, sino que en ocasiones también se subían a un coche o a un caballo y empuñaban un arma y no tenían reparos en manchar de sangre sus delicadas manos. Lo desconcertaba que no se pareciera a los suyos, a los señoritos que vivían de sus tierras, pero que nunca habían trabajado la tierra, que dilapidaban en francachelas urbanas las rentas que generaban sus fincas rurales, que tenían una excelente puntería con las armas porque desde niños habían sido entrenados en la caza, que podían llevar una pistola en la cintura, pero nunca una llave en el bolsillo porque siempre había un criado despierto para abrirles la puerta de sus casas a cualquier hora del día o de la noche... Bien, si él decidía no emprender ningún acto que enalteciera su estirpe, si no quería contribuir a la lucha por la nueva patria que estaban forjando, que al menos se apartara a un lado, que no se inmiscuyera en sus asuntos con caprichos de campanas para que las escucharan los muertos y que no les estorbara en su misión de ganar una guerra que le permitiría mantener sus privilegios.

Se preguntó si De las Hoces sabría quién era él y al instante se respondió que no. Separados por una diferencia de diez años, habían nacido y vivido en la misma villa, pero en ambientes tan alejados que el aristócrata nunca se habría fijado en un muchacho con quien se había cruzado algunas veces, porque nada suyo necesitaba.

—Una campana no es un mal destino para los cartuchos gastados, siempre que cuelgue en un lugar sagrado. —La voz seca del sacerdote lo sorprendió—. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.

Aunque no comprendía la relación entre la recogida del cobre y la frase bíblica, Ugarte decidió callar.

—Ayer solicité la liberación de dos hombres —dijo De las Hoces.

—Sí. Los soltaremos ahora.

—Se lo agradezco.

Se despidieron de él y se dirigieron hacia el ayuntamiento. El falangista se sentó en la silla vacía del alcalde y leyó una nota manuscrita y sin firma que habían dejado sobre la mesa.

—La gente empieza a colaborar —murmuró con desdén, porque no le gustaban los anónimos.

Un asistente llamó a la puerta.

—Tenemos abajo a las mujeres —anunció.

—¿Cuántas?

—Tres. La mujer del médico, la mujer del barbero y la dueña del estanco.

—Bien. Las quiero aisladas hasta la tarde. Que no hablen con nadie, ya han hablado demasiado. Y dais un pregón convocando a toda la gente para que acudan a la plaza. A las cinco, como a los toros. Quiero verlos a todos esta tarde ahí abajo.

—De acuerdo.

—Otra cosa —añadió, pensativo.

—Sí.

—¿Has dicho la mujer del barbero?

—Sí.

—Entonces, traed esta tarde también a su marido.

—Lo traeremos.

—¿Vamos? —preguntó al sacerdote.

Los dos guardias que vigilaban las celdas los saludaron militarmente. Ugarte ordenó con un gesto que abrieran el cerrojo.

Aunque también entraba luz por un ventanuco lateral, le costó distinguir las formas de los veinte o veinticinco prisioneros que se apiñaban sentados en el suelo, apoyados unos contra otros. Al abrir la puerta se pusieron en pie y una vaharada de sudor y de miedo le golpeó el rostro, como si se hubiera asomado a una madriguera y sintiera el tufo de la fiera al removerse: aquellos hombres estaban retrocediendo a la condición animal. No distinguía bien sus caras, pero era muy probable que algunos fueran sus conciudadanos y que durante años, antes de la época en que estuvo alejado de Breda, hubiera convivido con ellos. Tal vez se habían peleado por cualquier nimiedad en un lejano juego infantil, tal vez habían sido amigos y juntos habían cazado pájaros o habían obligado a fumar a los murciélagos. Sin embargo, ahora se sentía un extranjero ante ellos.

—¡El herrero! —llamó el sacerdote.

Nadie se movió, como si lo hubieran pactado, como si supieran de qué modo terminaban aquellas llamadas —unos nombres, unos gritos, a veces unos golpes sordos o un llanto, unos pasos y, poco después, el ruido de un coche o de un camión tras cuya marcha nadie volvía a saber nada de los elegidos— y se negaran a colaborar en cualquier identificación. Ni siquiera hubo un giro de cabeza o una mirada que revelara a quién buscaban.

—¡Camilo el herrero! ¡Y Martín Cupido, el conductor!

Sin embargo, al oírse citados al mismo tiempo, los dos dieron un paso adelante y Ugarte reconoció al primero. Se vio siendo un niño que llevaba al herrero las tijeras de costura que su madre le había encargado afilar y escuchando sus palabras sobre la inminente llegada de la luz, aun sin comprenderlas del todo, porque en la infancia los oídos oyen y los ojos ven lo que la cabeza aún no entiende, sin sospechar que su memoria las recordaría con frecuencia y siempre le provocarían una sacudida física. Mientras se enjugaba el asomo de dos lágrimas que en la penumbra nadie había advertido, de nuevo lamentó que su memoria siempre reservara el hueco más grande y más visible para aquellos años de su primera adolescencia que habían marcado su vida de un modo tan indeleble, en los que habían confluido con una dolorosa intensidad el fracaso definitivo de su padre, su muerte y los amores clandestinos de su madre con el técnico. Tal vez solo fuera una cuestión de carácter. Del mismo modo que otros recordaban los acontecimientos más alegres o las anécdotas más divertidas, su memoria siempre desplegaba ante él la cara de la desgracia.

—¡Salid! —les ordenó—. Por esta vez estáis de suerte, pero vais a tener que trabajar duro y demostrar que no se equivoca quien os ha protegido.

Ambos se miraron sin ocultar su sorpresa y, por su expresión, Ugarte comprendió que ignoraban a quién se refería. Pero no iban a preguntarlo delante de todos los demás y permanecieron en silencio, con una dura y serena insubordinación, con un orgullo que ya había visto en otros presos y que no desaparecía ni ante el pelotón de fusilamiento ni ante la pistola que se apoyaba en la nuca en una cuneta en medio de la noche, en una escena solo iluminada por los focos de un coche para que el verdugo no errara el disparo.

—Coged lo que tengáis y salid.

Si tenían algo lo dejaron para los otros prisioneros y salieron de la celda con una breve despedida hacia los que se quedaban.

—Tú tienes trabajo. Te vas ahora mismo a la herrería, enciendes la fragua y esperas a que lleguemos —le dijo a Camilo. Luego se dirigió a Martín Cupido—: A ti, de momento no quiero ni verte. Por supuesto, no puedes salir de Breda, y mucho menos hacia La Raya. Quiero que estés siempre disponible y con el camión a punto por si lo necesitamos. ¿Entendido?

—Sí —respondieron.

—Pues andando.

Los dos hombres comenzaron a caminar hacia sus casas mientras a sus espaldas oían la voz del falangista que volvía a dirigirse a los presos:

—¿Quién de vosotros es Magro? Nos va a tener que contar esa historia tan divertida de las cien vacas comunistas.

Cuando salían de la plaza, Martín Cupido preguntó:

—¿Quién habrá sido?

—De las Hoces —supuso el herrero.

—Sí —dijo el conductor al cabo de unos segundos—. No imagino a nadie más de los suyos interesándose por nosotros dos a la vez y con el poder suficiente para mandar sobre todos estos. ¿Pero por qué?

—Por la campana.

—Le gustó cómo sonaba la que fundiste —se atrevió a bromear sin sonreír—. O tal vez aquella leyenda que te encargó que le grabaras y que hablaba de los vivos y de los muertos. ¿Cómo era?

—VIVOS ADMONEO, FUNERA PLANGO —recordó el herrero.

—Querrá otra.

—¿Para instalarla dónde? Ya no hay Mausoleo.

—El Palacio es muy grande.

Llegaron a la casa de Martín Cupido y aunque Camilo estaba impaciente por ver a su hija, se demoró unos segundos y ambos se dieron un abrazo. Apenas podían creer que estaban libres: dos sombras que, a pesar de la derrota, sabían lo que era el orgullo, la lealtad y la amistad y no iban a renunciar a ellas, aunque tuvieran que callar delante de hombres armados.

El herrero aceleró el paso hacia la fragua, situada a las afueras de la villa. Había visto a su hija unos segundos el día anterior, cuando ella le llevó la comida junto a otros familiares de presos, pero no había podido abrazarla ni consolar la pena insoportable que le asomaba al rostro. El portón estaba cerrado y llamó procurando que los golpes no sonaran perentorios. A sus espaldas oyó el roce de una ventana al entreabrirse y supo que algún vecino se alegraba de verlo libre, pero que el miedo le impedía felicitarlo. Al otro lado del portón oyó la voz de Luz:

—¿Quién es?

—Soy yo.

Su hija abrió rápidamente y ambos se abrazaron después de cerrar la puerta. Luz estaba temblando y Camilo detectó en su forma de aferrarse a él una nota de intenso dolor, un atisbo de tragedia.

—Me han soltado —dijo.

—Tenía mucho miedo. Temía que te hicieran daño, aunque tú no hayas luchado contra ellos.

—Eso no les importa mucho —susurró—. Allí dentro han quedado otros que no saben lo que es un fusil, pero que formaron parte de alguna lista en las elecciones... Me han soltado porque quieren que trabaje para ellos.

—¿Qué trabajo?

—No lo sé todavía. Ahora vendrán a decírmelo. Tengo que encender la fragua. ¿Y a ti? ¿Te han molestado?

La muchacha agachó la cabeza y ocultó el rostro entre las manos. Incapaz de soportar la tensión durante más tiempo, la estremeció un sollozo incontenible. Camilo la abrazó de nuevo.

—¿Qué te han hecho?

Luz no respondió, sin fuerzas para sustituir el llanto por unas palabras que no solo no había oído nunca, sino que nunca había imaginado que tuviera necesidad de pronunciar. Protegida por los fuertes brazos de su padre, dejó que las lágrimas expresaran el dolor y la afrenta mejor que cualquier frase.

—¿Quién ha sido? —preguntó al fin.

La apretó contra sí esperando una respuesta, aunque no sabía qué podría hacer con ella, puesto que, a pesar de toda su fortaleza física, nunca había tenido capacidad para la violencia o la venganza ni contaba con nadie alrededor con menos miedo que él y lo suficientemente violento o vengativo a quien pedir ayuda.

—Fue al poco rato de que te llevaran. Uno de ellos volvió aquí. Yo estaba sola.

Con frases entrecortadas le fue contando su sorpresa al verlo allí dentro, y luego la incomprensión y el espanto, mientras Camilo la escuchaba con ese dolorido asombro del hombre apacible ante la brutalidad de sus iguales. Aunque él no había participado directamente en la lucha, sabía que la victoria de los sublevados le acarrearía algún problema, pero no esperaba que le causara tanto dolor.

—Intenté defenderme —murmuró Luz, como si necesitara disculparse—, pero me amenazó con disparar si gritaba... Luego..., luego, cuando..., apareció ahí detrás aquella muchacha que tocó la viola en el entierro de su novio...

—¿Apareció...? ¿Quién? —Camilo no sabía a quién se refería.

—Apareció ahí detrás... y él notó que había alguien y al volver la cabeza ella...

—¿Ella?

—Marta le disparó...

—¿Quieres decir que...?

—... le disparó en la espalda... Pero no la vio nadie.

—¿Y dónde...?

Sin volverse, su hija señaló hacia el patio posterior.

—¿Quieres decir que el cadáver todavía está ahí? —preguntó con una creciente perplejidad porque en dos días hubieran ocurrido tantas cosas.

—Sí. Debajo del carbón. Lo escondimos entre las dos.

—¿Entre las dos? ¿Es que ella...? ¿Dónde? —preguntó, y ya estaba mirando alrededor, como si en cualquier momento pudiera salir del escondite.

—En el gallinero, donde yo me escondía de niña —señaló hacia el patio.

Había dejado de llorar y ahora parecía orgullosa de haber encontrado ella sola la forma de protegerla.

—¡Espera, espera!

Los otros no tardarían en llegar y el herrero limpió las cenizas frías, prendió con unas astillas el fogón y avivó las brasas con unos enérgicos soplidos del fuelle. Aquellas pequeñas manipulaciones con sus materiales de trabajo contribuían a calmar su angustia. En el montón de hulla no apreció nada extraño. Su hija y la muchacha escondida habían actuado bien, incluso colocando encima la pala y el capacho, pero ya habían pasado dos días y tendría que cambiar de sitio el cadáver antes de que comenzara a descomponerse. En aquel momento no tenía tiempo. Su hija había entrado ya en el gallinero y vio cómo llamaba suavemente en los tablones que ocultaban el hueco.

—¡Marta! —susurró.

—Sí.

—Está aquí mi padre, lo han soltado. Le he hablado de ti. Ahora todo será más fácil, ya verás.

—Sí, lo estoy viendo. Me alegro muchísimo.

—Ahora no puedes salir, porque va a venir gente. Pero no te preocupes por nada. Él nos ayudará.

—¡Luz!

—¿Sí?

—Lo estarán buscando. ¿No han aparecido por aquí?

—¿A quién?

—A...

—No —la interrumpió antes de que encontrara la palabra adecuada para nombrarlo—. No ha venido nadie. No debió de contar lo que pretendía.

Camilo intervino:

—Ahora no podéis seguir hablando. Pueden llegar en cualquier momento. Y es mejor que encuentren todas las puertas abiertas.

Antes de salir del gallinero Luz se agachó y cogió tres huevos blancos, aún tibios, que las gallinas acababan de poner. Camilo la miró y aquella imagen cotidiana de su hija lo serenó de un modo inesperado, como si las esquivas, nerviosas gallinas también fueran sus cómplices y contribuyeran con su esfuerzo a la aparente rutina de las tareas diarias, a camuflar mejor el escondite.

—Vete arriba y no bajes si no te llamo.

Tardaron más de lo previsto, y cuando por fin llegaron, la hulla chisporroteaba en la fragua caliente, expandía aquel calor tierno y uniforme que Camilo preparaba con el mismo esmero con que un campesino limpiaba y abonaba un campo fértil para sembrar unas semillas valiosas. Ugarte y el sacerdote entraron sin llamar y avanzaron hasta el fogón, ambos muy parecidos en sus gestos, ambos muy delgados, fanáticos y severos, como si la guerra los hubiera homogeneizado. Los escoltaban dos muchachos falangistas —las camisas azules remangadas hasta el codo, el detente bordado en el bolsillo del pecho, los pantalones anchos, el pelo engominado, la pistola en la cintura como si por el simple hecho de estar afiliados a Falange ya tuvieran permiso para ir armados—, dos jóvenes y disciplinados cachorros que los seguían con una atenta sumisión. Uno de ellos llevaba un saco de arpillera con algo pesado dentro. Por último, y casi invisible, un soldado de baja estatura, con manos de uñas negras y mirada de anciano, con el aspecto de padecer alguna deficiencia.

—¿Está listo el fuego? —preguntó Ugarte.

—Sí.

—Vas a hacer dos trabajos.

El sacerdote extrajo del bolsillo de la sotana una petaca metálica para guardar bebidas. Había sido atravesada por una bala.

—La llevaba en el bolsillo de la camisa —explicó con su entrechocar de huesos o de palos ardiendo, señalando al soldado, que escuchaba con un gesto de extrañeza y pasividad, como si le costara comprender todo aquello y no supiera bien qué hacían allí él y su petaca agujereada, pero que cabeceó al sentirse aludido—. La petaca lo salvó al parar la velocidad de la bala que buscaba su corazón. Solo quedó herido. Era un pobre borrachín, pero ya no bebe.

—Ya no —susurró el soldado sin demasiada convicción, como si no se atreviera a contradecir al sacerdote. Pero algo en su expresión sugería que lamentaba mucho no tener a mano su vieja petaca y en perfectas condiciones para echar un buen trago.

—Dios lo salvó. Lo hirieron gravemente en el Montón de Trigo y soportó el sufrimiento varias horas hasta que pudieron atenderlo. El aguardiente se mezcló con su sangre y desinfectó su herida. Dios lo salvó. Ahora pide convertir ese metal en una cruz que llevará en el pecho para recordar lo que Dios hizo por él.

—Una cruz —repitió el soldado.

—Dios lo ha señalado con Su dedo. Ha escuchado sus oraciones y conoce su arrepentimiento. No le enviará más balas de advertencia —habló no hacia el herrero ni hacia los falangistas, sino hacia el pequeño y oscuro soldado, como si no lo viera del todo convencido y necesitara repetirle una vez más su decisión—. ¿Cree que podrá hacerlo?

—Sí —respondió observando la petaca agujereada que le había entregado el sacerdote—. Saldrá una cruz pequeña, pero no será difícil.

Camilo apartó a un lado la petaca y esperó el segundo encargo, aunque adivinaba de qué se trataba.

—¿Conoces esto? —le preguntó Ugarte.

Hizo un gesto al muchacho que llevaba el saco de arpillera, que extrajo de él el hierro con la hoz y el martillo que había fundido para marcar las vacas de Cuaresma.

—Sí —reconoció.

—Tengo que reconocer que te salió bien la figura. ¿De quién fue la idea?

—No lo sé.

—¿No lo sabes? ¿Tú hiciste el hierro y no lo sabes?

—No.

—¿Quién te lo encargó?

El herrero recordó el día en que Magro llegó con la hoz y el martillo dibujados en un papel. También estaban en la fragua Martín Cupido, Antonio Paraíso y Botín. No era necesario que Martín Cupido hubiera estado con él en la celda para saber que no diría algo que pudiera perjudicarlo. De Paraíso tampoco temía nada, era un hombre silencioso y reservado que nunca denunciaría a nadie. En cambio, era posible que Botín hubiera revelado quién le hizo el encargo. Aun así, respondió:

—Creo que fue alguien de fuera. Me dieron un papel con el dibujo y me dijeron que lo hiciera.

Ugarte sonrió negando con movimientos de la cabeza, como si estuviera seguro de que esa era la respuesta que iba a oír.

—No, no fue alguien de fuera. Tienes mala memoria, pero ya te ayudaremos a recordar otro día —dijo mordiendo precipitadamente dos lágrimas que habían bajado hasta su boca—. De momento te voy a dar un papel con otro dibujo, aunque en esta ocasión el trabajo te resultará un poco más complicado. Tú verás cómo te las arreglas. El caso es que tenemos cien vacas inocentes marcadas con una hoz y un martillo a las que la gente llama las cien vacas comunistas, aunque nunca hasta hace unos meses habían oído hablar de ideas políticas y menos de esa palabra. Como comprenderás, ni podemos permitir que continúen con esa propaganda y esos insultos a los pobres animales, ni tampoco podemos sacrificarlas, con la necesidad de leche que sufren los niños de Breda desde que la República decidió que nadie tenía que trabajar. Vas a hacer otro hierro.

—¿Con qué dibujo?

—Con este.

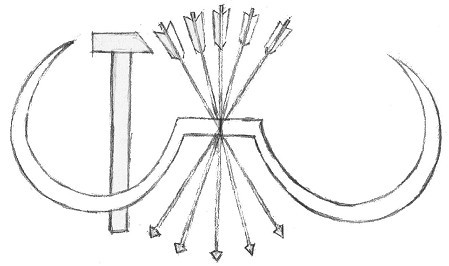

Extrajo del bolsillo una pequeña libreta y fue pasando varias páginas con dibujos en los que la hoz y el martillo quedaban camuflados bajo el yugo y las flechas de Falange. Los primeros intentos estaban tachados, porque el resultado era deficiente, pero en las hojas siguientes se veía el símbolo comunista imbricado con una V y una R y un extraño icono.

—Es un víctor —explicó—. Un signo del imperio romano que estamos recuperando, porque también nosotros llevaremos a España a una época gloriosa. Como verás, hay algunas similitudes con el hierro que tú hiciste. Ahora tendrás que apañártelas para que esta nueva marca oculte la anterior en la piel de las vacas.

Camilo cogió la libreta, hojeó los últimos bocetos y no necesitó girarlos ni calcular mucho para saber cómo lo haría, de modo que las nuevas líneas imperiales enterraran en la sufrida piel vacuna los símbolos proletarios. Desde niño había sido así: no existía una pieza mecánica cuyo uso y función dentro de una maquinaria quedaran ocultos a su comprensión del movimiento o de la fuerza, a su prodigioso instinto para advertir simultáneamente las tres dimensiones de cualquier volumen. Le bastaba estudiarlo unos instantes para saber dónde encajaba y qué papel desempeñaba. Esa misma capacidad era la que en ese momento le permitía atender a la petición de Ugarte y al mismo tiempo estar pendiente de su hija, de la muchacha escondida a unos metros de allí y del cadáver bajo la hulla. Podría terminar los encargos en unas pocas horas, pero también necesitaba tiempo para atar todos los cabos que quedaban sueltos alrededor. Así que dijo:

—Tendré que dibujarlo a la misma escala y luego buscar unas pletinas de la misma anchura antes de soldarlas. Necesitaré tiempo para hacerlo bien... y para fundir la cruz —añadió.

—¿Cuánto tiempo?

—Dos días.

—No. Vendremos a recogerlo mañana. No vamos a tener a esas cien vacas llevando en el lomo por toda Breda esa propaganda bolchevique. ¡Mañana!

El herrero los vio salir y durante unos minutos estuvo observando los torpes dibujos de la libreta, que primero habían intentado en vano camuflar el símbolo comunista bajo el yugo y las flechas:

Y luego, en las siguientes páginas, el símbolo romano entre cuyos trazos quedaban ocultos con mayor acierto:

Componer aquel hierro no le supondría ninguna dificultad y estaba calculando los detalles cuando entró Luz, que había esperado a que los otros se marcharan.

—¿Qué querían? —le preguntó.

De nuevo tenía en su expresión un gesto de miedo tan intenso que Camilo temió que se hubiera fijado en su rostro para siempre, que la violencia la hubiera incapacitado para ver a los hombres como los ven las vírgenes de dieciséis años, puesto que había conocido antes que la caricia el puño, el asco antes que el deseo, el grito antes que el gemido, los dientes sucios antes que los labios. Temió que su hija estuviera herida definitivamente no por el desgarro de la carne, porque la carne olvidaría el dolor y la piel adolescente ocultaría las cicatrices, sino mutilada para la esperanza cuando algún día unas nuevas manos intentaran acercarse a ella.

—Quieren que funda una cruz y un hierro para marcar animales.

Le explicó que le resultaría fácil y que aprovecharían la excusa de los ruidos y del trabajo para enterrar el cadáver. Correrían un riesgo, pero no podían demorarlo.

Esa misma noche no quiso que ella lo ayudara a remover el montón de hulla y en el mismo lugar cavó una tumba que quedó oculta bajo el combustible. Las ropas ardieron en el fogón que fundía el metal de la petaca para verterlo en un pequeño molde con forma de cruz. A las tres, por fin, comenzaba a preparar los hierros para la marca cuando dos guardias civiles llamaron a la puerta, atraídos por el ruido del martillo. El encargo de Ugarte justificó el trabajo. Los guardias se marcharon y no volvió a oír nada hasta que, poco antes del amanecer, el motor de un coche rompió el silencio de la calle.

Había amanecido cuando hundió el víctor en el cubo de agua y escuchó el siseo con que se apagaba con un olor a humo quemado. Por fin terminaba aquel larguísimo día. Había salido de la celda cuando no lo esperaba, había cavado una tumba y enterrado un cadáver y había fundido una cruz y forjado una figura de hierro con la forma de un símbolo de quienes habían podido matarlo. Se frotó los ojos cansados y se miró las manos a la luz que ya entraba por el portón: negras de hulla, húmedas de sudor, agrietadas por el hierro, pero capaces de hacer su trabajo con maestría. Su oficio lo había salvado. Ahora le faltaba consolar a su hija y salvar a la muchacha escondida tras las tablas del gallinero, que tal vez en esos momentos estaría despertándose con el canto del gallo que esponjaba su garganta a apenas un metro de sus oídos.

El reloj quemado de la iglesia dio siete campanadas a las cinco de la tarde y muchos de los obligados a asistir al auto de fe en la plaza desearon que el reloj estuviera en lo cierto y ya hubiera terminado aquella hora de la humillación y la crueldad. Pero solo eran las cinco y todos los habitantes de Breda que creían en la eficacia del castigo, y los tibios que temían verse señalados si faltaban, y los no afectos que no habían logrado esconderse o justificar su ausencia con una tarea insoslayable esperaban en la plaza, alrededor de un círculo vacío en el que únicamente se veían tres sillas.

Las tres mujeres fueron sacadas de la celda del ayuntamiento y el choque de la luz las deslumbró al salir al exterior. Ese día había subido de repente la temperatura y, bajo un calor sucio y arrogante, avanzaron con pasos amansados por el estrecho pasillo de miradas hasta llegar al centro del círculo.

En ese momento comenzaron a oírse las burlas, los primeros insultos, las frases sombrías de venganza de quienes ocupaban las primeras filas y habían tenido hijos o hermanos que habían sido víctimas de la represión del otro bando, pero también las de los coros que ya empezaban a organizar sus planes, a sustentar sus coartadas, a acumular méritos.

—¡Sentadas! —ordenó Ugarte.

De las tres mujeres, la mayor, de unos cincuenta años, era la esposa de un médico a quien la sublevación había sorprendido en Valencia y, de ese modo, se había salvado del destino que esperaba a quienes habían encabezado una lista electoral de un partido republicano. Las otras dos, más jóvenes, rondaban los veinticinco años. Una de ellas era la dueña del estanco y nunca había ocultado sus ideas anarquistas y su libertad para vivir con el hombre que amaba sin necesidad de que nadie les diera permiso. La otra era Julia, la bellísima mujer del barbero.

—¿Y el barbero? —preguntó Ugarte.

—Han ido a buscarlo.

Por la ventana de la barbería vio cómo se acercaban dos guardias civiles, empujaban la puerta y pasaban sin llamar.

—Vamos, que tienes trabajo.

—No —dijo.

El puñetazo lo tumbó en el suelo y desde allí oyó el ligero roce de la pistola al salir de la funda de cuero. El guardia le estaba apuntando a la pierna sana.

—Levántate y coge los trastos de rapar. Te están esperando y te aseguro que ellos tienen menos paciencia que nosotros. Tu mujer también está impaciente por verte.

El barbero se levantó del suelo, se tocó la boca y comprobó que no tenía sangre. Cogió la cartera que utilizaba para los servicios a domicilio, a gente inválida o en cama, o para cumplir la rigurosa costumbre de Breda de asear el rostro y el cabello de los muertos antes de ser enterrados.

No vio a nadie en las calles, pero la plaza estaba llena, recorrida por un murmullo de tensión. La gente abrió un pasillo para dejarles paso hasta llegar al hueco donde esperaban sentadas las tres mujeres, con la cabeza agachada, como quien espera un golpe. El silencio que se hizo al aparecer él debió de advertirles de su llegada, porque Julia levantó los ojos y lo miró. Si el barbero hubiera detectado un mínimo reproche en su expresión, no habría seguido avanzando hacia ella, cojeando, arrastrando ligeramente la pierna que nunca le había pesado tanto. Pero sus ojos estaban llenos de amor, los unía su condición de víctimas.

—¿No afeitabas gratis a los rojos? —gritó alguien a sus espaldas—. ¡Pues sigue haciendo gratis el trabajo!

Un empujón por la espalda le hizo trastabillar hasta las sillas, detrás de las cuales esperaba Ugarte. Recordó que lo había atendido en alguna ocasión, en el tiempo que mediaba entre su regreso a Breda y el estallido de la guerra, y que le gustaba copiar el estilo de su líder, la estética falangista de pelo engominado y rostro limpio, sin barba ni bigote.

—¡Empieza a rapar! —le ordenó.

Sacó la maquinilla de la cartera y manipuló el nivel de corte.

—¡Al cero! —oyó de nuevo la voz dura, tranquila, de quien no necesitaba gritar para ser obedecido—. A ella la primera —señaló a Julia.

—No.

El tercer golpe volvió a tumbarlo en el suelo e inmediatamente una patada lo obligó a levantarse.

—Podéis llamar a otro barbero —pidió.

—No. Tú le has permitido un comportamiento subversivo, así que asume ahora las consecuencias.

—¿Qué te pasa? ¿Te da miedo de que te zurre luego, cuando lleguéis a casa? —intervino otro.

—Ella la primera —repitió Ugarte.

—No te preocupes por mí —habló entonces Julia con una voz tan serena como si estuvieran ellos dos solos en la plaza y nadie los oyera—. Empieza ya, antes de que a ti también te destrocen. Lo mejor es que termine cuanto antes.

Cogió la maquinilla y se colocó a su espalda. Julia volvió la cabeza y le sonrió, ajena a todo lo demás, a los gritos, a los insultos, a las órdenes. Aunque estaban rodeados de enemigos, ella convertía el castigo en un acto de amor, consciente de que sería la única forma de soportar su recuerdo cuando pasara el tiempo.

—Perdóname —dijo antes de empezar.

—No tengo nada que perdonarte —sonrió.

Puso la mano en su hombro y acercó la maquinilla a la cabellera que tanto le gustaba acariciar. Los primeros mechones cayeron al suelo, formando una corona negra, mientras en la plaza los últimos gritos se fueron apagando hasta que solo se oyó el suave traqueteo de la maquinilla, como si ellos mismos se avergonzaran de lo que estaban haciendo. Algunos espectadores, turbados, terminaron por dar un paso atrás, abandonando la primera fila para no verse obligados a asistir a la doble humillación.

Enseguida notó cómo la tensión le agarrotaba la mano y perdía velocidad al manejar la maquinilla, pero aumentó la delicadeza para no darle ningún tirón, tocándola como si la acariciara, hasta cortar los últimos mechones.

Había terminado. La cabeza blanca, infantil, brilló bajo el sol de la tarde, dejando al aire las pequeñas orejas que, curiosamente, aumentaban la absoluta fascinación que provocaba su belleza. Dos lágrimas asomaron a los ojos de Julia, brillaron un momento a punto de desbordar sus párpados, pero no llegaron a verterse: enseguida desaparecieron, evaporadas por el ardor de la rabia o de la vergüenza.

—Así está mejor —oyó a sus espaldas la voz de Ugarte—. Quizá ahora por fin, sin el estorbo del pelo, le entre en la cabeza lo que debe hacer y lo que no debe hacer.

Solo cuando terminó de rapar a las otras dos mujeres les permitieron marcharse, pero ya nadie les gritó cuando salían de la plaza y pasaban entre la gente, tan deseosos como ellos de que todo terminara, mudos y avergonzados bajo el único sonido del tableteo de las nuevas banderas que habían izado en el balcón del ayuntamiento. Con los mechones que quedaban pisoteados en el suelo también habían caído por tierra algunas palabras —generosidad, nobleza, libertad, igualdad, dignidad, España— que muchos de ellos habían soñado incorporar al vocabulario cotidiano de sus vidas y que ya nunca podrían utilizar, porque habían sido contaminadas por ellos, moldeadas a su antojo, cargadas con un significado que no podrían compartir.

La bomba había estallado cuando el muchacho trató de arrancarla del suelo: un obús de mortero que, por algún defecto o azar, no había detonado al caer en la tierra esponjosa y fértil, muy cerca de la Fuente de Chico Cabrera, en el cinturón de trincheras que había sido la última oportunidad de defensa de la villa. Si el muchacho no la hubiera encontrado, espoleado por las monedas que ganaban vendiendo el metal al dueño del Palacio, habría seguido hundida en la tierra hasta que algún arado la hubiera removido volteando por los aires arado, mulas y campesino, en un revoltijo de hierro, carne y sangre.

El muchacho fue enterrado al día siguiente y en el libro de registro se estampó la frase «Muerto por heridas de guerra» para describir la causa del fallecimiento, las repetidas palabras que se aplicaban a los fusilados. La bomba lo había destrozado y apenas pesaba el pequeño ataúd blanco que Jerónimo de las Hoces hizo traer urgentemente de la capital para enterrarlo bajo una lápida de mármol que destacaba entre las toscas cruces metálicas de los últimos meses.

Sin embargo, el aristócrata no prohibió que los muchachos siguieran rebuscando casquillos por las líneas del frente o entre las ruinas del Mausoleo, porque aún no había acopiado el metal suficiente para refundir la que sería la campana más teñida de sangre de la tierra, según rumoreaba la gente. Pidió precaución a los chicos y les encareció que aumentaran su seguridad, pero siguió comprando los casquillos que le traían. Fueron las madres asustadas quienes lo impidieron, pero puesto que había que comer y cualquier animal con o sin pezuña, de sangre fría o caliente, y cualquier planta no venenosa servía para calmar el hambre, pocos días después cuatro muchachos de entre diez y doce años salieron a media tarde con los reteles de pescar cangrejos y, como cebos, unas chupadas raspas y cabezas de sardina recogidas en la basura del acuartelamiento. El calor templaba la tierra, por las paredes soleadas ya trepaban los lagartos, sus destellos verdes huyendo al acercarse los humanos, y por el cielo un viento vivaracho y sin orden provocaba ese ir y venir de grandes nubes que tan a menudo forma hermosísimos espectáculos en los turbulentos días de mayo.

Esa tarde no hubo mucha pesca, porque aún estaban en el inicio de la temporada, pero ya estaban saliendo de las cuevas los cangrejos y algunos cayeron confiados en los reteles. Al atardecer, de vuelta a casa frente a un horizonte que, como un pavo real, exhibía ante ellos una cortina de nubes coloreadas por el sol, la cena de cuatro hogares se vio ligeramente incrementada, aunque no tanto como para saciar el hambre.

De modo que volvieron al arroyo tres días después. Ya iban cinco muchachos y el mayor reprochó al recién incorporado, señalando al perro:

—No tenías que haberlo traído. Espantará a los cangrejos.

—No. Solo hace lo que yo le digo. No se moverá de mi lado. Mira. ¡Topo, aquí!

El perrillo avanzó y se sentó ante su dueño, inmóvil, esperando.

—Espantará a los cangrejos —repitió el mayor.

—A lo mejor caza alguna liebre —intervino un muchacho de pelo rojo.

—¿Y para quién sería?

—La repartimos entre todos.

Bajaron la voz antes de llegar al arroyo y observaron desde unos metros las grandes piedras de la orilla en las que se distinguían, calentándose al sol, las pequeñas manchas pardas.

—Hoy han salido muchos —susurró otro.

—Así pescaremos más.

—Si no los espanta el perro —insistió el mayor.

El arroyo formaba una cadena de oscuras y profundas pozas que no dejaban ver el fondo, en las que se remansaba la corriente. En las orillas se alternaban grandes piedras con rincones de cañas y de juncos entre los cuales el croar de las ranas celebraba la llegada del calor. En silencio y evitando que sus sombras cayeran sobre el agua, introdujeron el cebo en los dos reteles y con las largas pértigas los dejaron hundirse suavemente en las zonas más hondas. Luego se sentaron a esperar en la hierba con una tensa concentración de adultos, inquietos no solo por el posible botín de la comida o por el atávico afán del pescador por cobrarse la pieza más grande, sino porque atrapar animales —pájaros o peces, reptiles o mamíferos— era una actividad sin cuya superación ninguno de ellos podía ascender un escalón hacia la vida adulta, en unos años en que todos los muchachos querían ser adultos.

—¿Los sacamos ya? —preguntó en voz baja el más pequeño al observar agitación en los reteles.

—Espera.

—¿Ya? —preguntó el pelirrojo.

—Espera —repitió el mayor.

—Ayer no tardamos tanto.

—¿Tanta hambre tienes?

—Ayer no...

—Espera. ¿Dónde está el perro?

No lo veían alrededor, pero su dueño no se atrevía a llamarlo por miedo a espantar a los cangrejos.

—Estará cazando una liebre.

—Si la trae, la repartimos entre todos.

El mayor se levantó en silencio y los demás lo imitaron. Con suavidad pasó la horquilla de la pértiga por la cuerda y elevó el retel con rapidez, mientras los cangrejos desprevenidos se aferraban con las pinzas a la red e intentaban escapar a base de frenéticos coletazos.

—¡Hay muchos! —gritó uno de ellos.

—No está mal. Esta noche tu padre te dejará cenar.

Cuando sacaban el segundo retel oyeron a sus espaldas:

—¡Topo, aquí! ¡Topo!

El dueño del perro, desentendiéndose de la pesca, se había alejado a buscarlo. Los demás muchachos vaciaron los reteles en el cubo de cinc y observaron la masa furiosa y agitada, ciega y sedienta de los cangrejos que pugnaban en vano por aferrarse a las paredes del cubo para escapar, desorbitados por el pánico los ojos como pequeños cuernos, produciendo con el roce de las pinzas sobre el metal un áspero y desagradable chirrido.

—¡Topo!

El perro apareció por la orilla con el pelo chorreando.

—A Topo también le gustan los cangrejos —dijo el pelirrojo.

Al acercarse vieron que traía entre los dientes una cadena plateada, como si hubiera aprendido de su dueño a recoger cualquier objeto metálico y brillante que se pudiera cambiar por unas monedas.

—¡Es una cadena de plata! —gritó otro.

El mayor se agachó y la sacó de la boca del perro.

—No es de plata —dijo.

—¿Por qué lo sabes?

Limpió con el dedo la chapa militar y leyó en voz alta los números grabados en ella.

—A mi padre le dieron una igual —contó en voz baja. Luego miró hacia el perrillo, que lo escuchaba con la misma atención que los niños y que, al sentirse observado, movió ligeramente la cola. Se agachó hacia él y lo acarició mientras le preguntaba—: ¿Dónde lo has encontrado, Topo?

El perro levantó la cabeza mirándolo y luego miró a su dueño, sin comprender qué esperaban de él, anhelando ser útil.

El dueño del perro cogió la cadena y se la mostró:

—¡Llévame, Topo, llévame!

El animal dio la vuelta y corrió por la orilla sin detenerse a comprobar si lo seguían. Cien metros más abajo el arroyo se remansaba en una última charca, más ancha y profunda que las pozas. Se detuvo ante unos juncos agitando la cola espasmódicamente, ladró hacia el agua y miró hacia los muchachos que llegaban.

El cadáver flotaba de espaldas en el límite entre los juncos y el agua, junto a un nenúfar blanco que se inclinaba a besarle la herida en la nuca. Los muchachos se quedaron en silencio, sin que ninguno hiciera un gesto para acercarse a él, obedeciendo la orden materna más repetida en los últimos tiempos ante cualquier contingencia de aquel tipo: «Tú nunca te metas. Te callas, te das la vuelta y te vienes a casa. Y si te preguntan, no has visto ni has oído nada». Tampoco parecían muy sorprendidos. Lo habían oído repetir tantas veces, en la escuela, en la radio, en las conversaciones de los mayores, que ya creían que así era la vida y que aquello era la patria: los escombros, los casquillos de balas, la escasez, los himnos diferentes y aquí y allá algunos cadáveres.

—Vamos —pidió el mayor.

Lo siguieron sin protestar y solo el perro se quedó inmóvil en la orilla, mirándolos alejarse y luego mirando el cuerpo que quedaba abandonado en el agua, incapaz de comprender con su primitiva, elemental, ingenua inteligencia el absurdo, complejo y mudable carácter de los humanos, que a veces lo golpeaban por cumplir lo que el día anterior le habían exigido. Luego, también el perrillo los siguió hacia las pozas donde el muchacho mayor, sin hablar, observaba el cubo donde los cangrejos seguían con su áspero, irritante chirrido de pinzas contra el metal. Cogió el cubo por el asa, se acercó a la orilla y los devolvió al agua.

La mujer vestida de negro cogió la cruz de hierro que le entregó Camilo: una cruz sencilla para colocar sobre una tumba en la que solo habían grabado un nombre y dos fechas.

—¿Quieres que te la lleve luego?

—No es necesario, gracias, puedo yo sola. Toma —le entregó al herrero un billete.

—No —lo rechazó.

—Toma.

—No. Ya me lo darás otro día.

La mujer volvió a guardarse el dinero y salió de la fragua cargada con la cruz. Camilo se quedó inmóvil, mirando sin ver las brasas del fogón, hasta que oyó a sus espaldas la voz de su hija. Luz siempre había sido una muchacha ruidosa, que a menudo chocaba o tropezaba con lo que se encontraba en su camino y que siempre se anunciaba por la sonoridad de sus pasos, pero en pocos días se había afantasmado, se movía con sigilo y no era la primera vez que lo sorprendía.

—¿Otra cruz?

—Sin ella no los dejan enterrar en el cementerio.

—¿Quién era?

—La mujer..., la viuda de Magro. Ayer tarde unos chicos encontraron su cuerpo en unas pozas mientras pescaban cangrejos.

Luz también se quedó en silencio, mirando, como él, las brasas tiernas y apacibles, del color de las cerezas. En la fragua se acentuaba el parecido entre ambos, porque ella hacía entonces los mismos gestos que el padre: sacar la punta de la lengua ante un cálculo difícil, o montar el labio inferior sobre el superior cuando la tarea exigía esfuerzo físico. Luego señaló el magnífico coche que habían traído para que su padre lo arreglara. Camilo no conocía el modelo, un Dodge lujoso y potente, ni había visto nunca otro igual, pero había reparado la avería porque aún nadie había fabricado una pieza a la que no le encontrara utilidad dentro de un mecanismo. Al terminar el arreglo Luz lo había lavado a fondo, por dentro y por fuera, y, sin saber por qué, se había quedado con dos pequeños objetos que había encontrado bajo las alfombrillas: una bala de pistola y una tarjeta con una leyenda: LUIS PLA – BADAJOZ.

—¿No han venido a recogerlo?

—Han venido a preguntar si estaba arreglado, pero no a recogerlo. Hay que llevárselo a Yagüe.

—¿Llevárselo? ¿Adónde?

—A Ciempozuelos, un pueblo cerca de Madrid.

—¿Tú?

—Sí. Son las órdenes. Quiere que lo lleve el mecánico que lo ha arreglado para comprobar que marcha bien y que no hay ningún problema con la avería. Yagüe se ha encaprichado de él y no quiere que lo conduzca nadie inexperto.

—¿Pero por qué te obligan a ti? Ellos también tienen mecánicos.

—Yo mismo sugerí que podía hacerlo cuando les oí adónde había que llevarlo.

—A Madrid.

—Ella —Camilo señaló hacia el patio interior— ha comentado que tiene familia en Ciempozuelos.

—Sí —dijo Luz, que empezaba a comprender.

—Pedí, y me lo han concedido, un salvoconducto para dos personas. Para mí y para mi hija. Les dije que no podía dejarla sola... Ella no aguantará ahí encerrada mucho tiempo —añadió—. ¿Puedes comentárselo?

Durante el resto de la mañana Luz oyó resonar en su cabeza las últimas palabras de su padre, que también había detectado la impaciencia de Marta por dejar atrás el olor a gallinero y escapar de aquel encierro que no mitigaban las salidas nocturnas.

Aunque Marta se pasaba el día oculta, sin más distracción que las visitas de Luz, la lectura de un par de libros que podía leer con la claridad de la rendija que ensanchaba entre las tablas y la escritura de un diario que había iniciado, había comenzado a salir por las noches. Con todo cerrado, abandonaba su agujero y se aseaba, cenaba con ellos en la cocina y dormía en un jergón instalado en la habitación de Luz, siempre vigilante por si llamaban a la puerta y había que apartar la silla de la mesa, retirar el plato o el jergón y correr a esconderse. Pero esas distracciones no calmaban la angustia del encierro. Echaba de menos a su familia, de quienes no sabía nada desde su última carta varios meses antes, añoraba noticias de sus compañeros, anhelaba caminar al aire libre, hablar en voz alta, tocar la viola, notar las vibraciones del arco y las cuerdas. Y sobre todo pensaba en Rubén. Encerrada en el cuchitril, ahogada en el olor a gallinaza a pesar de la higiene que cuidaba Luz, en algunos momentos sentía que lo necesitaba para respirar como los árboles necesitan a sus hojas.

Camilo había tardado unos días en revelarle que Rubén había muerto en el Mausoleo, pero había terminado diciéndoselo, temeroso de que concibiera falsas esperanzas cuyo desengaño sería más terrible que la verdad. Se lo había contado Tena cuando coincidieron en la celda del ayuntamiento. Marta recordó la terrible explosión que había oído dos días después de estar escondida y que le había hecho encogerse en la oscuridad.

Sin la ayuda de Camilo y de Luz sabía que no habría podido resistir. Nunca la dejaron sola. La propia Luz se escondía con ella muchos ratos, le hablaba de su infancia, de cómo echaba de menos no haber conocido a su madre. Y para distraerla, Camilo hasta resucitó su viejo tambor con repiques amortiguados y su antigua oratoria para contarle historias de cómo llegó la luz eléctrica a Breda, de las influencias del parhelio o de aventuras de contrabando en la frontera.

Marta agradecía enormemente sus esfuerzos, pero no podía tenerlos siempre a su servicio. Solo tenía contacto con ellos dos... y con las gallinas, que le seguían provocando un rechazo instintivo: no exhibían un canto armonioso y eran aves nerviosas y resentidas, más que por su fealdad por el expolio permanente de sus huevos al que las sometían los humanos. A pesar de todo, en aquellos pocos días se habían ido acostumbrando a ella y ya no huían en desbandada cuando removía las tablas para salir. Sin importarles su presencia, ponían con regularidad, y siempre en los tres o cuatro nidales en los rincones, a los que se retiraban como a pequeños refugios de pudor y de donde se levantaban satisfechas y aliviadas. Una mañana, sin embargo, observó desde su escondite un hecho de una extraña violencia: una de las gallinas comenzó a picotear con furia el huevo que acababa de poner, como si se hubiera vuelto loca o hubiera descubierto en él una tara que Marta no apreciaba. En la soledad de su encierro, y en el estado de ánimo tan apagado en que se hallaba, con tanto tiempo para pensar e influida por la violencia del entorno, imaginó que la gallina adivinaba para el futuro polluelo un porvenir tan trágico que se negaba a dejarlo vivir. Rota la cáscara, la yema y la clara quedaron esparcidas entre los excrementos y las demás aves vinieron enseguida a engullirlo todo.

Después de hablar con Camilo, Luz había esperado con calma la hora de la comida y, con la puerta de la calle cerrada, entró en el gallinero y se introdujo en el escondite.

—A mi padre le han dado un salvoconducto para ir a Ciempozuelos. Tiene que llevar un coche para un general. El salvoconducto es para dos personas, para él y para su hija. Hemos pensado que tú podrías hacerte pasar por mí.

—No te entiendo.

—¡Pues está muy claro! Tiene que llevar un coche que él mismo ha arreglado. Entonces, al hablar de Ciempozuelos, recordó que tú nos habías contado que tienes familia allí. Y por eso pidió un permiso para que lo acompañara su hija.

—¿Como si yo...?

—Sí. Tú te puedes hacer pasar por mí. Nadie me conoce fuera de Breda.

—¿Yo su hija?

—Sí. Con lo delgada y paliducha que te estás quedando no aparentas mucho más de dieciséis años.

—¡Pero es muy peligroso! Si me descubrieran, no solo yo pagaría las consecuencias. También tú y tu padre.

—Y permanecer aquí también es peligroso. ¿Cuánto tiempo aguantarás encerrada?

Marta no encontró una respuesta a esa pregunta y Luz insistió:

—Mi padre dice que la guerra va a durar todavía mucho tiempo. Ha oído por la radio que los rusos nos están ayudando con tanques y aviones y que la situación se ha estabilizado. Si no aprovechamos esta oportunidad, tal vez ya no aparezca otra.

—Y mientras tu padre esté fuera, ¿tú qué harás?

—Esconderme hasta que vuelva. Además, solo faltará una noche. Al día siguiente ya estará aquí. Lo tiene todo pensado.

—Me da mucho miedo —repitió Marta.

—Lo sé, porque yo también lo tengo —replicó. De nuevo se sentía mayor que aquella muchacha de ciudad que solo sabía tocar la viola, que se asustaba de las gallinas como si fueran buitres y que no podía coger un trozo de hierro sin que las aristas le hirieran la piel—. Pero es que no podemos elegir. Si fuera por nosotros, puedes estar aquí todo el tiempo que quieras, ya lo sabes. Es más, a mí me gustaría que te quedaras, porque ya me he acostumbrado a ser tu amiga. Además, tú y yo tenemos un secreto que nunca puede conocer nadie. Pero quedarte aquí no es la solución. ¿Cómo dijiste que se llamaba tu tío, el hermano gemelo de tu padre que vive en Ciempozuelos?

—Miguel.

Les había hablado de él algunas veces. Su padre y su tío Miguel eran hermanos gemelos. La evolución de la guerra había terminado por separarlos: su padre seguía en Alcalá de Henares, trabajando en la estación de trenes, y su tío vivía en Ciempozuelos, que había sido tomada por los sublevados. En su infancia, Marta había pasado algunas temporadas con sus primos. Si lograba llegar hasta su casa, sin duda la protegerían de peligros. La propia naturaleza de la misión de aquellos meses en Breda impedía que alguien supiera que había estado combatiendo en la zona como miliciana.

—Pero tendrás que prometerme una cosa —dijo Luz.

—Sí.

—Que un día, cuando todo esto termine, volverás a Breda. Entonces podremos hablar en voz alta y salir a pasear, y te oiré tocar la viola.

—Te lo prometo —dijo Marta, abrazándola para que no viera sus lágrimas.

Así que aceptó el riesgo de viajar dos días después. Con la excusa de avanzar un buen trecho antes de que los aviones republicanos despegaran con la luz, salieron en mitad de la noche, cuando aún estaban en la cama quienes podrían reconocerla. Yagüe se había encaprichado de aquel Dodge y había que llevárselo en perfectas condiciones. A la salida de Breda pasaron el primer control militar y Camilo mostró el salvoconducto para sí y para su hija, una hermosa y tímida muchacha que temblaba levemente, contagiada del ralentí del motor, y que apenas se atrevía a levantar los ojos del lujoso salpicadero para mirar a los soldados que, tras su paso, comentarían lo felices que serían de poder estar un par de horas junto a ella. Pasaron sin problemas un segundo control en el Puente del Jinete y desde allí alcanzaron la carretera nacional sin que nadie volviera a detenerlos hasta Talavera de la Reina. A partir de entonces los controles se hicieron más frecuentes, pero enseguida les cedían el paso al ver el sello y la firma y escuchar las palabras del herrero —«Llevo este coche para el coronel Yagüe»—, como si el mismo Dodge negro, severo, lujoso y brillante también formara parte del salvoconducto.

A media tarde llegaron al cuartel de destino, donde ya los estaban esperando, y el herrero no solo recibió la felicitación de un capitán, también una gratificación que superaba con creces los gastos de alojamiento y de transporte de regreso a Breda.

Abandonaron el cuartel todavía con luz y acompañó a Marta hasta la vivienda de sus familiares. Era una casa de dos pisos con una fachada estrecha y discreta, ubicada en el centro de la ciudad. Marta la reconoció con facilidad, embargada por una aplastante melancolía despertada por muchos momentos de la infancia en los que allí había sido feliz. Llamó a la puerta cerrada con miedo de que no hubiera nadie, porque entonces todo el riesgo y todos los esfuerzos no habrían servido para nada: se había afiliado como miliciana, y había ido a Breda, y había luchado y perdido, y había visto morir a gente a la que amaba, y ella misma había matado a un hombre de un disparo en la espalda. Si en ese momento no se abría la puerta, no sabría qué más hacer ni adónde ir, porque no había imaginado una tercera posibilidad que la salvara de seguir escondida tras las tablas de un gallinero. En la última carta que había recibido de sus padres le pedían que, si tenía una oportunidad, pasara a visitar a su tío Miguel en Ciempozuelos.

En eso pensaba cuando oyó una voz apagada al otro lado de la puerta, sin que ningún ruido de pasos la hubiera anunciado:

—¿Quién es?

—Soy Marta.

El herrero y ella se miraron expectantes y confiados. Oyeron girar la llave y deslizar el cerrojo y enseguida apareció un hombre que se parecía extraordinariamente a Marta, tanto que Camilo habría pensado que se trataba de su padre si no fuera porque sabía que era su gemelo.

—¡Marta! ¡Pasad! —se apartó a un lado para que entraran y cerró de nuevo. Solo entonces le dio un larguísimo abrazo, protegiéndola por encima de la ropa prestada por Luz, que le quedaba un poco grande.

—Nadie sabía dónde estabas —le dijo al fin—. Temíamos que te hubiera ocurrido algo.

—Estoy bien —se sorbió las lágrimas que inundaban sus ojos—. ¿Y mis padres?

—¿No lo...?

—¿Qué?

—¿No lo sabes? Creíamos que...

—¡No! ¿Qué les ha pasado? —gimió. No sabía qué palabras quería oír, pero no eran aquellas.

—Los mató una bomba cuando los aviones alemanes atacaron la estación de trenes de Alcalá el ocho de enero.