3. La ofensiva republicana: efecto, sorpresa, combate urbano y guerra civil. Del 15 a 28 de diciembre de 1937

3

LA OFENSIVA REPUBLICANA: EFECTO SORPRESA, COMBATE URBANO Y GUERRA CIVIL. DEL 15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 1937

El mismo 15 de diciembre, pocas horas antes de que el EP iniciara su ataque para sitiar y tomar la ciudad de Teruel, los mandos republicanos recibieron órdenes escritas para pasar a la acción «a la hora fijada, cualesquiera que sean las circunstancias atmosféricas, estado de los caminos y medios que se encuentren en las bases de partida». Además de formar parte del deseado efecto sorpresa, enviar a los hombres a combatir en aquellas condiciones climáticas revelaba la naturaleza total de la guerra en curso, caracterizada por el empleo de todos los medios disponibles para la consecución de la victoria. La consigna era atacar con decisión, y el lenguaje empleado delataba tanto el alcance de la apuesta realizada por el Estado Mayor de Vicente Rojo como la grave situación en que se encontraban el gobierno y la causa republicanas por aquel entonces, aislados a nivel internacional y bajo la amenaza de un ataque sobre Madrid. Los oficiales tenían la obligación de concienciar a sus hombres al respecto: «Todos los combatientes deberán tener presente que los momentos son trascendentales, que necesitamos una victoria resonante a toda costa», una necesidad que venía acentuada por la baja moral de la retaguardia y el peso cada vez mayor de aquellos que eran partidarios de una salida pactada al conflicto. En este sentido, el éxito tenía que ser total y fulminante[1]. Tres días después de iniciarse el ataque, el agregado militar británico en Barcelona demostraba ser un hombre bien informado sobre la realidad del EP y la batalla que acababa de comenzar: «No les faltan reservas para llevar este ataque a buen éxito, caso de que ellos consiguieran vencer las dificultades topográficas y las del tiempo»[2].

Cuando apenas comenzaba a disiparse el estupor generado por el inicio repentino de las operaciones en el frente de Teruel, los servicios de información y mandos del ejército sublevado vieron la magnitud de las fuerzas puestas en liza por el EP. A últimas horas del 15 ya se hablaba de grandes concentraciones, que entre las unidades desplegadas y las que se encontraban en la retaguardia podían alcanzar los 50 000 hombres, si bien no tardarían en ver que eran bastantes más. Y desde luego, lo que estaba claro a sus ojos era que el objetivo del enemigo era «aislar Teruel»[3]. Con todo, los servicios de inteligencia asociados al CTV aún decían haber descifrado un radio republicano donde se afirmaba que el de Teruel solo era un ataque de distracción para enmascarar uno mucho más potente y decisivo cuyo emplazamiento no se podía precisar con claridad. Aunque se sospechaba de Madrid, y en un primer momento es cierto que Rojo había proyectado la ofensiva sobre la capital del Aragón meridional como un complemento para partir en dos la zona rebelde en Extremadura, este tipo de informaciones cruzadas y rumores formaban parte de las guerras entre los servicios de inteligencia, cuyo fin era causar caos y pánico en el enemigo[4]. A pesar de todo, el mando de la 52.ª División aún esperaba poder restablecer la situación el día 16, acabando con las vanguardias de Líster frente a Cerro Gordo y Caudé para después avanzar por la carretera nacional y contactar con las fuerzas en la plaza. La ambición del comandante de la división, Muñoz Castellanos, aún daba para imaginar acciones conjuntas entre las fuerzas que se encontraban en Teruel y las del llano de Caudé, para la toma de San Blas y la liberación de El Campillo, que aún resistía[5]. Sin embargo, nada de esto sería posible.

Al final de ese mismo día ya se informaba desde el interior de la plaza que los ataques se producían «por todos los frentes» y que las reservas estaban «agotadas» hasta el punto de no disponer de una fuerza de maniobra para enviar a las zonas más comprometidas. Por eso se solicitaba una intervención urgente desde el exterior, prometida por Muñoz Castellanos desde Santa Eulalia al día siguiente. Tal era la situación que durante la tarde del 15 de diciembre un capitán se presentó en el hospital del Casino convocando a todos los heridos y convalecientes que pudieran empuñar armas para que se presentaran en el Seminario: «Allí fuimos los diez o doce soldados que esperábamos ya el alta y permiso. Nuestra llegada fue saludada con la entrega de un pico y una pala. ¡A fortificar el Seminario!»[6]. Pocas horas antes había quedado claro que la sorpresa ante la magnitud del ataque había sido completa, con un 50 por ciento de pérdidas en el sector de El Campillo y con el camino hacia Albarracín expedito, caso de que el EP hubiera querido desviar tropas hacia ese el objetivo. Pero lo que más sorpresa y miedo había causado a los combatientes rebeldes había sido la intensa actividad de la aviación republicana en unas condiciones atmosféricas terribles, con hasta 40 aparatos participando en operaciones contra las posiciones de la infantería. Durante aquella jornada Concud ya era un campo de batalla fuertemente batido por la artillería, 30 tanques e infantería; al fondo, una oscura nube de humo y polvo se alzaba sobre Teruel fruto de los bombardeos aéreos y artilleros. Los pocos refuerzos disponibles habían sido enviados para tratar de contener las pinzas del ataque republicano que avanzaban desde el norte y el sur[7]. De hecho, el testimonio del cabo soriano José García, implicado en la defensa de El Campillo, no solo revela la importancia de contar con buenos mandos intermedios, sino también el terror y la parálisis que se apodera de los combatientes en situaciones de cerco, inferioridad numérica y sometidos a fuertes concentraciones de fuego. En momentos así el miedo se contagia de unos a otros y genera lagunas en la percepción del espacio-tiempo, haciendo los contornos de la realidad vagos y borrosos:

La noticia de que la víspera [15 de diciembre] los rojos habían tomado San Blas había helado nuestro ardor guerrero […]. No hablábamos demasiado, pero en todos los rostros se notaba el miedo, lo mismo en los novatos que en los veteranos como yo, que nos habíamos batido el cobre en muchos combates […]. Volví a dirigirme al teniente. «La caballería enemiga nos está copando. ¿Qué hacemos?». «¡Resistir!, ¡resistir!», siguió contestando. Entre tanto llegó la aviación y empezó a lanzarnos bombas. No sé cómo fue, pero me vi metido en refugio con otros soldados. El teniente había desaparecido. Nadie se atrevió a salir hasta que alguien desde fuera lo ordenó: «Salgan todos con los brazos en alto»[8].

De hecho, ya el 16 se aumentaba la estimación del número de efectivos enfrentados por el ejército sublevado a 70 000 hombres desplegados desde el Campo de Visiedo hasta la zona suroccidental de la capital del Aragón meridional. Justo en ese mismo informe del 5CE, a las unidades cuya presencia ya era conocida se añadían la 11.ª División, comandada por Enrique Líster y considerada por los rebeldes como una de las mejores del EP junto a las BBII; y la 25.ª División, encabezada por el afamado militante cenetista Miguel García Vivancos (1895-1972) y compuesta en su mayoría por militantes de dichas siglas. Esta última unidad también era merecedora de cierto respeto por parte de los mandos rebeldes, dado su ardor combativo y revolucionario, conservado a pesar de las dificultades y la marginación de que era objeto por parte del gobierno republicano debido a su ideología libertaria. En último término, se reportaba la presencia de la 46.ª División, de Valentín González El Campesino (1904-1983), que sin embargo no sería desplegada en Teruel hasta mediados de enero de 1938[9]. Otro de los informes del día 16 confirmaba que las estimaciones sobre el número de efectivos republicanos implicados en el ataque habían sido erradas en más de dos decenas de miles, a lo cual había que sumar la participación de 100 piezas de artillería, 100 blindados y el hostigamiento constante de una aviación que sembraba el terror en la retaguardia. Aun con todo no se tenía muy claro contra qué unidades en concreto se combatía, siendo muchas las informaciones contradictorias. Ante tal situación, una de las principales preocupaciones de los defensores era saber si podrían contar con la cobertura de sus propios aviones, que durante aquellos primeros días apenas pudieron despegar debido a las condiciones climáticas imperantes sobre los aeródromos del noroeste de la provincia[10]. De hecho, algunos aviadores republicanos pagaron un alto precio por combatir a tan bajas temperaturas, sufriendo graves congelaciones e, incluso, habiendo de ser auxiliados para bajar de sus aviones una vez aterrizaban en los aeródromos de Levante y el Bajo Aragón[11].

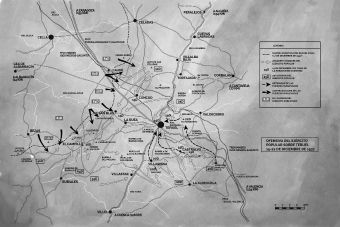

Mapa 1. Ofensiva republicana sobre Teruel.

Entre otras cosas, la documentación interna del ejército rebelde resulta tan interesante porque prueba hasta qué punto manejaban buena información sobre la realidad político-militar y humana del enemigo, más allá de las burdas e interesadas simplificaciones de la propaganda fascista, que identificaba a todos bajo el epíteto rojos. Sin ir más lejos, un informe de inteligencia elaborado en el cuartel general del EdN a finales de enero de 1938 señalaba que la 25.ª División, por aquel entonces de reposo en Benicàssim, al norte de Castellón, estaba compuesta en exclusiva por autóctonos del Bajo Aragón Histórico, que por tanto comprendía a los naturales de lo que conocemos hoy como la Comarca del Bajo Aragón, Castellote y los pueblos de la contornada como Mas de las Matas o Aguaviva, y también del Matarraña. Esta documentación es doblemente interesante porque de paso nos permite arrumbar muchos de los mitos sobre la guerra civil, a menudo construidos a posteriori a diversos niveles (local, regional y estatal) y con variados intereses políticos. Uno de ellos ha servido durante décadas para explicar las causas de la revolución social del verano del 36 y las diversas formas de violencia que acompañaron a esta en el Aragón oriental, donde se constituyeron las colectividades agrarias, que hicieron de esta tierra uno de sus escenarios más señeros. Dicho mito es el de la llamada invasión de las columnas, según el cual los militantes armados de los sindicatos y fuerzas políticas del Principado habrían impuesto por la fuerza el orden y la ley revolucionarios en todo el Aragón oriental en su camino hacia las capitales provinciales[12]. Al mismo tiempo, estos elementos incontrolados habrían alterado la paz de unos pueblos que antes de la guerra habrían constituido una suerte de Arcadia feliz sin conflicto social ni conocimiento de la política. Aquellos habrían pasado por las armas a la gente de bien, incendiado el patrimonio eclesiástico y los registros y saqueado alimentos y todo tipo de bienes hasta dejar a los autóctonos exangües.

Hoy en día la historiografía ha demostrado hasta qué punto es falso este constructo que exime a los aragoneses de entonces de toda responsabilidad y participación destacada en la violencia revolucionaria y en el proyecto colectivista, un experimento sin precedentes por su alcance y magnitud[13]. De hecho, la documentación rebelde es muy clara al respecto cuando señala que «la 25 División, completa, está compuesta en su mayor parte por anarquistas e izquierdistas, distinguiéndose enormemente en asesinatos cometidos por los pueblos del Bajo Aragón», es decir, contra sus propios vecinos. Evidentemente, los servicios de inteligencia rebeldes no llegaban tan lejos como para dar una explicación política y compleja de esa violencia intracomunitaria, limitándose a criminalizar a sus ejecutores, pero resulta cuanto menos interesante constatar que muchos aragoneses no precisaron del concurso de agentes externos o invasores para impartir lo que entendían como justicia revolucionaria[14]. Así pues, el de la invasión de las columnas fue (y es) un relato que tuvo como fin restañar las divisiones internas dentro de poblaciones ya de por sí muy polarizadas y a menudo muy implicadas en las colectivizaciones, a la par que limpiaba el nombre de dichos pueblos y sus gentes ante el nuevo régimen surgido de la guerra. Su amplio arraigo y hegemonía entre los supervivientes se explican por su utilidad durante la posguerra, al proporcionar a los individuos y los vecindarios la posibilidad de sumarse en bloque a este, borrando así un pasado poco edificante dentro de los nuevos valores dominantes e integrándolos en la renacida comunidad nacional. Que el régimen franquista lo aceptara e incluso lo promoviera encuentra sentido en la posibilidad de aislar a Cataluña y enfrentarla con sus vecinos, en tanto que territorio considerado hostil y como forma de castigo, acentuando las diferencias interterritoriales y avivando un conflicto catalano-aragonés latente desde la crisis finisecular. Por tanto, no cabe duda que un relato como este sirvió como vehículo y promotor de la construcción y consolidación de la identidad nacional española en unas comarcas como las del Aragón oriental, muy vinculadas en todos los sentidos a Cataluña y al Levante[15].

Ya el día 16 de diciembre se confirmaba la infiltración de las fuerzas de Líster entre Caudé y Concud apoyadas por 40 blindados, cortando de forma definitiva la carretera que unía la capital turolense con el resto de la zona republicana y avanzando en dirección a San Blas. También en la zona de combate al suroeste de Teruel se había derrumbado la resistencia y la 64.ª División del EP al mando de Pedro Martínez Cartón (1905-1977) había tomado El Campillo, avanzando hacia San Blas para conectar con sus compañeros de la 11.ª División[16]. Precisamente, la clave del éxito de toda la operación había estado en la infiltración de las tropas de Líster a través de las dispersas líneas rebeldes entre Caudé y Concud durante la madrugada del día 15, hasta el punto que a las 9 de la mañana ya habían salvado los ocho kilómetros que separaban San Blas de sus puntos de partida. Ya he hecho referencia a algunas de las vicisitudes que rodearon a dicho episodio, no obstante, no fue menor la sorpresa que causó en el pueblo la llegada de las tropas republicanas. Según recoge Pompeyo García, hubo un vecino que a pesar de todo abrió fuego contra los asaltantes, acabando con dos de ellos y dándose a la fuga sin que pudiera ser atrapado. La frustración que causaron esas bajas inesperadas debió de exacerbar los ánimos entre las tropas, que probablemente no esperaban encontrar ninguna resistencia en el pueblo, lo cual pudo ser la causa de la detención y fusilamiento del maestro del pueblo, el señor Aparicio. El caso es que aquellos inesperados disparos alertaron a otros habitantes de San Blas, permitiéndoles huir antes de que se consumara la ocupación[17].

El agregado militar británico en Barcelona había dado en el clavo al afirmar que lo que había marcado la diferencia del ataque republicano sobre Teruel respecto a otras operaciones anteriores de la guerra había sido el enfoque adoptado. Casi podría decirse que por primera vez se había decidido concentrar la máxima potencia de fuego contra las posiciones más vulnerables del enemigo, abrir brecha, penetrar en profundidad y cerrar una pinza en torno a él, en este caso al noroeste de la ciudad. Hasta entonces el planteamiento adoptado por las dos fuerzas en liza se había basado en el ataque frontal, en el caso republicano por no contar con unidades bien encuadradas y preparadas para ejecutar otro tipo de maniobra con garantías de éxito, y en de los sublevados porque esa praxis se fundaba en la cultura militar que permeaba a la mayor parte de sus oficiales, formados en las campañas coloniales en el norte de Marruecos. He aquí una prueba de la pericia estratégica de Vicente Rojo, autor intelectual de una operación que, tal y como decía el agregado militar británico, «ha permitido reducir las propias pérdidas a un mínimo», al menos en lo referido a la ejecución de la maniobra. Otra cosa sería la batalla de desgaste y posiciones que estaba por venir, donde las carencias materiales y la falta de mandos intermedios del EP se revelarían en todo su dramatismo. Sin embargo, en aquel día 18 de diciembre el mencionado oficial británico hacía referencia al «indescriptible entusiasmo en Barcelona», cuyas calles «están llenas de una multitud emocionadísima y alegre» que casi por primera vez desde el fracaso del golpe en la ciudad recibía noticias positivas[18].

Una de las unidades rebeldes que más sufrió los primeros embates de la batalla de Teruel fue la 8.ª Bandera de Falange, formada con voluntarios falangistas de la capital, sus inmediaciones, la Sierra de Albarracín y el valle del Jiloca. En el momento del ataque republicano se encontraba acantonada en Santa Eulalia, donde se estaba procediendo a encuadrar y organizar la unidad. Sin embargo, ya ese mismo día 15 las necesidades determinaron al general Muñoz Castellanos a enviarla sin ninguna posibilidad de éxito a Los Llanos de Caudé junto a la 12.ª Bandera y otras fuerzas, donde chocaron con el anillo que las tropas republicanas habían establecido ya en torno a Teruel. Segundo Mesado, combatiente de la 13.ª Bandera de Falange, recuerda que estaban comiendo en su cuartel en Cella cuando fueron llamados a formar:

Rápidamente, armados, nos subieron en camiones y partimos […], nadie podía imaginar lo que nos esperaba […]. Aún no habíamos desmontado de los camiones cuando unas nutridas ráfagas de ametralladora nos indicaron que habíamos llegado a nuestro destino. No fue muy largo el viaje. Nos desplegamos como mejor pudimos y nos pegamos al terreno. Nuestra función ya había comenzado: allí donde caímos, allí se formó una nueva línea del frente[19].

El testimonio de Mesado nos da una idea de la precariedad de medios y la capacidad de improvisación de la que tuvieron que hacer alarde los mandos y los combatientes en medio de aquella situación de emergencia, que habría podido ser mucho más grave de haber sabido las tropas republicanas explotar sus éxitos iniciales. Un total de 820 hombres fueron enviados a una misión inútil en absoluta inferioridad numérica y de medios, además de carentes de formación suficiente, sufriendo la friolera de 275 bajas. Más allá de la falta de efectivos que acusaba en aquel momento, este episodio es una buena muestra de la irresponsabilidad del comandante de la 52.ª División, el mencionado Muñoz Castellanos[20]. De hecho, uno de los episodios más curiosos de la jornada tuvo lugar muy cerca de allí, al sur del viejo campo de aviación, hoy aeropuerto industrial de Teruel, en el Barranco Hondo.

Allí, de buena mañana, fue interceptada una centuria de Falange que había salido de El Campillo ese mismo día, en total unos 130 o 140 soldados, la mayor parte de ellos originarios de los pueblos de la Sierra de Cucalón, al noreste de Calamocha. El propio Pompeyo García dio cuenta del suceso en su crónica de la batalla de Teruel a través del testimonio de dos de los supervivientes, Julián Boria y Ramón Giral, quien señala que algunos de los voluntarios como él, trabajadores del campo en su mayoría, se sumaron a la unidad «por salvar su propia vida o la de algún familiar», como ocurrió en tantos lugares en el verano del 36. Boria recordaba que aún iba adormecido cuando se despertó de un frenazo y vio que estaban «rodeados y encañonados por el enemigo», tropas de la 11.ª División. Sin embargo, los milicianos falangistas fueron tomados prisioneros y llevados hasta el puesto de mando de Líster. El propio Boria tenía muy claro que se temía «lo peor»: «Todo por llevar un capote que me había regalado un sargento con las cinco flechas bordadas en grande. […]. Fueron la causa de que uno de los guardianes la tomara conmigo y hasta me diera algún culatazo, amenazándome constantemente». De hecho, reconoce que con el fin de salvar la vida:

[…] por el camino fuimos poco a poco desprendiéndonos de insignias y documentos […]. La peor suerte la tuvo un compañero de Montalbán, Millán, quien fue visto al arrojar el carnet. El guardián se percató, lo recogió y no dijo nada, pero al llegar al puesto de mando debió de dar parte, pues lo sacaron […] de la fila, lo separaron y ya no lo vimos más[21].

Resulta que además de los voluntarios falangistas había algunos civiles, que era común que aprovecharan los transportes de tropas para moverse por el territorio. Entre ellos destacaba el que más tarde sería suegro de Silvano Soriano, que entonces era alcalde de Frías de Albarracín, en la zona sublevada, y que al parecer bajaba a la capital con el secretario del ayuntamiento para realizar unas gestiones. Estos llevaban consigo documentación referente a asuntos del pueblo, quién sabe de qué índole, y temiendo que pudiera resultar comprometedora aprovecharon la confusión, se metieron en un corral «y se comieron los papeles, porque si me pillan me matan», solía decir[22]. Al fin llegaron al puesto de mando de Líster, que se encontraba en los Altos de Celadas. Y lo más interesante, por ser una de las anécdotas enigmáticas de la batalla de Teruel, es que el testimonio de lo que ocurrió entonces coincide tanto en el caso de Silvano Soriano, que me transmitió el relato de su suegro, como en el de Ramón Giral, recogido por Pompeyo García. Me contaba el primero que junto a una mujer cubierta con un capote estaba Líster, quien preguntó: «“¿Estos qué hacemos?, ¿los matamos?”. Y dice ella: “Pero no ves los pobrecicos: mira qué manos llevan de callos de trabajar”, mira mi suegro que estaba harto de trabajar noche y día». Exactamente lo mismo le contó Ramón Giral a Pompeyo García, identificando a dicha mujer con Dolores Ibarruri, La Pasionaria (1895-1989), al igual que el suegro de Silvano Soriano, aunque otras fuentes han apuntado que en realidad se trataba de la esposa del propio Líster, Carmen López Serrano. Sea como fuere, la mayor parte del grupo salvó la vida y fue enviado a la cárcel de San Miguel de los Reyes, donde a pesar de las penurias y el hambre sobrevivieron en una alta proporción, todo lo contrario que sus compañeros de armas en aquellos primeros días de embates en Los Llanos de Caudé[23].

Tras el ataque republicano contra el cuello de botella que mantenía Teruel unida al resto de la zona sublevada, el principal temor de los mandos rebeldes era que se desencadenara un asalto simultáneo contra sus posiciones entre Bueña y Celadas, algo que habría comprometido la defensa de todo el frente de Teruel en su sector meridional. Mientras tanto, se había puesto de manifiesto la gran cantidad de medios desplegados por el gobierno en su intento por tomar la capital meridional de Aragón. Un día después de iniciado el ataque ya se hablaba de hasta cien tanques implicados y 3500 jinetes procedentes de un regimiento de caballería del EP que se sabía hasta entonces acantonado en Manzanera, unos 50 kilómetros al sureste del frente de Teruel. El empleo de la aviación no fue tan intenso en aquellos primeros días debido a los condicionantes climáticos. Sin embargo, esta fue empleada de forma intensa siempre que fue posible, contando los servicios de información del 5CE entre 25 y 40 aparatos en total. Así pues, tuvieron lugar bombardeos tácticos contra efectivos y posiciones rebeldes en puntos sensibles del frente, como San Blas y Concud, pero también se ejecutaron bombardeos estratégicos contra líneas de comunicación e infraestructuras clave, destacando los dos ataques del día 16 de diciembre contra los trenes estacionados en Cella. A ello se sumaba la actividad de la artillería de gran calibre, que incluía un importante número de cañones de hasta 105 y 155 milímetros. Aun con todo, dos días después de iniciada la ofensiva republicana se tenía la impresión de que los ataques aún experimentarían una intensificación[24].

Efectivamente, durante aquellos días el EP puso toda la carne en el asador con el único fin de conseguir un éxito militar contundente y atraer la atención de Franco y la cúpula militar del ejército sublevado hacia el nuevo escenario de operaciones. Esto es hoy en día bien sabido por la historiografía, y podemos corroborarlo a través de los informes que los servicios de seguridad alemanes remitían a las autoridades en Burgos. En ellos señalaban que eran bien conocidos en el bando republicano los enfrentamientos entre Franco y el Estado Mayor del cuerpo expedicionario italiano enviado por Mussolini, el CTV, que cuestionaba «la capacidad de movilidad y resolución del general» español. De algún modo, la operación sobre Teruel buscaba también una reacción impulsiva por parte del CGG que contribuyera a agudizar esas tensiones en el seno de la alianza hispano-italiana[25]. La mejor prueba de que el gobierno republicano había decidido jugarse todo a la carta de Teruel se pone de manifiesto en el reparto de efectivos y recursos, que había dejado casi desguarnecidos los frentes meridionales de Andalucía y La Mancha. De hecho, hasta tres cuartas partes de la artillería se encontraban desplegadas entre los frentes de Madrid y Aragón[26]. Luis de Armiñán Odriozola, corresponsal de guerra que gozaba del favor de los mandos rebeldes y que renegó del republicanismo tras haber militado en el Partido Radical, recuerda el recibimiento que le fue brindado al llegar a la zona de combate entre Caudé y Concud: «Nos tiraban desde todos los sitios posibles. Un ejército rabioso, envalentonado, nos recibía con todos los honores». Antes de eso había tenido que superar el escollo de la carretera Zaragoza-Teruel en su tramo entre Singra y Santa Eulalia, unos diez kilómetros que solo podían recorrerse con garantías en coche o en ferrocarril durante la noche y sin luces, ya que estaban batidos por la artillería republicana desplegada en Sierra Palomera[27].

En medio del caos y la sorpresa iniciales entre las filas rebeldes, las fuerzas republicanas actuaron con osadía y decisión, propiciando combates desesperados y poniendo de manifiesto la destreza adquirida por los combatientes de ambos bandos desde el inicio de la guerra. Buena prueba de todo ello fue el ataque del día 20 de diciembre por parte de una escuadrilla de cazas y bombarderos republicanos contra el puesto de mando del Cuerpo de Ejército de Galicia (CEG) y la 52.ª División, situado en las Ventas de Caudé, al oeste de dicho pueblo y sobre la carretera Zaragoza-Teruel. Dos capitanes de sendas baterías antiaéreas, Rafael de Antonio y José García González, esperaron lo suficiente para no revelar su posición hasta que no se pusieran bajo su alcance los aviones enemigos, que debían volar bastante bajo, exponiendo así su propia integridad y la de sus dotaciones a las ametralladoras de los cazas. De este modo consiguieron derribar en un momento ocho aparatos, tres de los cuales fueron certificados al caer en la retaguardia rebelde. La orden del CEG dictaba que los hechos fueran dados a conocer entre la tropa para «que su acción sea conocida e imitada por todos», un procedimiento usual para infundir ánimos, más aún en una situación desesperada como la que enfrentaban las tropas rebeldes en aquellos primeros compases de la batalla de Teruel[28].

De hecho, ese mismo día ya entró en línea frente a Caudé parte de la 81.ª División, tal y como recogía Félix Ureña (1909-2014) en su diario, la cual tuvo que defenderse de los embates de la 11.ª División de Líster. De hecho, la información que dejó recogida en la entrada de aquella jornada es una buena prueba de hasta qué punto las tropas del ejército sublevado estaban sugestionadas por los arquetipos y discursos dominantes en la retaguardia insurgente. Tal fue su sorpresa ante la virulencia de los ataques y las cualidades de las tropas republicanas, que atribuyó este a «las mejores brigadas internacionales», cuando lo cierto es que estas se encontraban en la reserva y aún tardarían nueve días en entrar en acción. Sin duda era lo que se debía rumorear por el frente. Así pues, su afirmación no solo es un reflejo de ello, sino que subrayaba la participación extranjera como elemento decisivo en la combatividad del EP y veía incapaz de tal eficiencia y potencia bélica a una unidad compuesta por antiguos milicianos. En cualquier caso, las notas de ese día dejan claro el sobrecogimiento de Ureña cuando su compañía se vio obligada a desplegarse «bajo una verdadera lluvia de balas y obuses y avanzó haciendo retroceder al enemigo»[29].

El propio agregado militar estadounidense en Barcelona se hacía eco el 22 de diciembre del apoyo crucial que había prestado la aviación republicana a la infantería del EP, que en un primer momento contaba con notable superioridad numérica, como queda probado en varios episodios que ya he apuntado. Durante aquellas primeras jornadas los pilotos republicanos operaron de forma incansable en condiciones climáticas extremas y, por tanto, muy difíciles para el vuelo. Así pues, realizaron «reconocimientos, bombardeos y ataques contra aviones enemigos, como al atacar tropas, almacenes y especialmente contingentes militares que se dirigían al frente para reforzar el número de combatientes». El embajador francés en Barcelona, Erik Labonne, atribuía la efectividad y combatividad de la aviación republicana a la reciente llegada de pilotos procedentes de la Unión Soviética[30]. Tal era la situación creada por su intensa participación en los combates que Alfredo Kindelán (1879-1962), comandante de la aviación sublevada, tuvo que ordenar de urgencia el día 17 de diciembre el envío de diversos grupos de baterías antiaéreas para apoyar a las tropas rebeldes en Teruel[31]. Sin embargo, también la infantería republicana podía llegar a verse perjudicada por la actividad de sus pilotos desde el aire. De hecho, dado que las intensas nevadas de los días previos al ataque y las jornadas posteriores a este habían cubierto los alrededores de Teruel con un inmenso manto blanco, no hubo más remedio que cambiar las señales visuales con las que la tropa informaba a los aviadores de su progresión sobre el terreno, que en un principio eran pañuelos de color blanco[32]. En aquellas condiciones de visibilidad, con todo el terreno cubierto por un grueso manto de nieve, era más importante si cabe poder comunicarse de forma eficaz con la aviación, para evitar el fuego amigo y favorecer un apoyo eficaz desde el aire.

Cinco días antes, el 17 de diciembre, se había sellado el cerco republicano sobre la ciudad. Desde el punto de vista militar, lo más sensato parecía presentar una primera resistencia en las posiciones más favorables situadas fuera de la capital para después retirarse hacia el interior de la capital y concentrar los esfuerzos defensivos allí. Así lo hizo el comandante García Belenguer, quien se replegó con sus hombres desde el extremo sur del frente de Teruel, en Villastar, tras resistir durante más de dos días las acometidas del EP. De hecho, tras ponerse a cargo de la defensa de las alturas al este de la capital acabaría al mando de la defensa del reducto de la Comandancia, durante los últimos días de diciembre, muriendo en el curso de una descubierta por las calles de la ciudad[33]. Mientras tanto, desde el exterior se defendía el discurso de «ni un paso atrás», ya que se consideraba que cualquier «repliegue [de la] línea [es] perjudicial [para la] moral y más rápido logro llegar de tropas [de refuerzo]», una orden que fue reforzada con mucha insistencia en días sucesivos. De hecho, las señales de alarma enviadas por la guarnición en Teruel, dado lo desesperado de la situación, fueron recibidas con frialdad e incomprensión, acusando a sus mandos de no tener el «espíritu [que] requiere sagrada misión le ha sido confiada». No por nada, el coronel Domingo Rey d’Harcourt (1885-1939) no tardó en solicitar autorización definitiva para replegarse en el interior de la ciudad, dado lo insostenible de las posiciones exteriores y consciente de la absoluta incapacidad para romper el cerco desde dentro con las fuerzas disponibles. Antes de ello, el día 18 se había intentado abrir un pasillo desde el exterior para conectar con las escasas tropas disponibles, incluido el envío de la controvertida 15.ª Bandera de la Legión, de la cual volveré a hablar. No obstante, los problemas de comunicación con las tropas que operaban sobre el terreno y la falta de visibilidad propiciaron episodios de fuego amigo de la aviación rebelde sobre sus compañeros de armas, un problema más común en la guerra de lo que suele creerse. Además, parece que la artillería antiaérea republicana se mostró bastante eficaz durante aquellos días, algo que se unía a la situación desastrosa en que llegaban algunos refuerzos materiales de los rebeldes, como las seis baterías de artillería enviadas al frente, cinco de las cuales estaban inservibles[34].

Las llamadas de socorro lanzadas desde el interior de la plaza sitiada eran siempre desesperadas, y solían venir seguidas por respuestas que anunciaban la llegada inminente de tropas de socorro procedentes del exterior. Así pasaron los días en el interior de la plaza. Y el caso es que con los medios disponibles al otro lado se llevaron a cabo otras intentonas, como la que partió de Caudé el día 18, donde participaron la 2.ª Bandera de Falange de León, el 1.er Batallón de Carros y la Compañía de la Calavera[35]. Sin embargo, eran fuerzas muy escasas como para plantear un reto muy serio a las unidades a cargo del anillo defensivo exterior del cerco, aunque parece que ese mismo día se había sumado ya la 84.ª División y pronto estaría disponible la 81.ª[36]. Esta última había llegado de urgencia desde Alagón a Santa Eulalia el día 16 para cubrir una segunda línea defensiva entre Cella y Gea de Albarracín en caso de que se derrumbara el frente entre Caudé y Bezas. Ante la evidencia de que las fuerzas republicanas no tenían intención ni posibilidad de avanzar más hacia el noroeste fue enviada tres días después frente al sector de El Campillo, La Pedriza y Los Morrones[37]. El caos dentro de la ciudad era total, tal y como recuerda José Carrasco, que realizó una última misión de enlace entre el Seminario y la Comandancia en la que recuerda que no sufrieron ningún percance: «Solo nos encontramos a varios soldados que, desperdigados, no sabían a dónde dirigirse, además de muchas personas civiles que, atemorizadas, buscaban también dónde poder refugiarse. Todos nos acompañaron [de vuelta] al Seminario. Salimos tres y regresamos veinte»[38]. Así comenzaba a gestarse uno de los mayores dramas de la batalla de Teruel: el sufrimiento de la población civil refugiada en los reductos.

Precisamente, para dificultar el despliegue de los refuerzos sublevados en el exterior del cerco la aviación republicana atacaba con regularidad sus poblaciones de la retaguardia, como Gea de Albarracín, que además era un nudo logístico de comunicaciones en toda la zona de combate al oeste de la capital. Joaquina Atienza, por aquel entonces una niña de apenas cinco años, recuerda «una sensación de pánico», sobre todo por ver a sus padres y a los adultos en general perder la calma. Además los avisos antiaéreos se daban cuando los aviones ya estaban prácticamente encima del pueblo, con lo cual apenas tenían tiempo para llegar a los refugios. Atienza recuerda que estos volaban muy bajo, tanto que a veces podían distinguir a los pilotos en sus cabinas: «Ay, teníamos un pánico, semejante ruidera, que los veíamos tan cerca y parecía que se caían»[39]. Este vuelo rasante era muy propio de los Polikarpov I-16, conocidos como Ratas en la zona sublevada, y no solo tenía por fin aumentar la efectividad de sus acciones, por la proximidad al objetivo, sino también pasar desapercibidos y aumentar el terror entre civiles y combatientes[40]. Así pues, cuando se producían los ataques aéreos la población era enviada por los soldados al túnel del antiguo acueducto romano de Albarracín-Cella, que estaba un kilómetro al norte del pueblo: «Allí nos tenía mi madre tapadicas con una manta negra». También recuerda que al salir de los refugios de vuelta a casa se encontraban con los cadáveres de aquellos que no se habían podido poner a resguardo, algo que a ella siendo una niña de apenas cinco años le causaba «pánico», «eso era terror» al verlos allí «tripa arriba»[41]. De hecho, en su crónica mito-poética y propagandística de la campaña del CEG, Luis de Armiñán denunciaba los habituales ataques sobre Cella y Santa Eulalia como prueba de la cobardía y el carácter criminal del modo de hacer la guerra del bando republicano, como si tal método no fuera común entre los sublevados. Dentro del relato que se impuso en la retaguardia sublevada y en la posguerra afirmaba que «temen la pelea y no quieren ponerse al alcance de los antiaéreos», cuando lo cierto es que Cella mismamente estaba protegida por sendos cañones de 88 mm y por las baterías establecidas en el campo de aviación de Caudé[42].

El caso es que de forma errada, el mando de la 52.ª División concluía que «no cree que sigan llegando más refuerzos al enemigo»[43]. Quizás, por eso mismo, Muñoz Castellanos acabó por reconocer el día 22 de diciembre de 1937 en comunicación directa a Franco y Dávila que «Situación general fuerzas enemigas y propias hace inútil e incluso peligroso ataque no se haga con medios suficientes especialmente artillería, puesto que no parece posible esperar nada decisivo dela [sic] aviación». Esta última no había podido intervenir con mucha asiduidad en los primeros días de la ofensiva dadas las dificultades meteorológicas que encontraban los aviadores para despegar en sus aeródromos. Al mismo tiempo, parece que el jefe de la 52.ª División recibía órdenes contradictorias de Dávila y Franco, con lo cual quedaba a la espera de una unificación respecto a los criterios a seguir. Así pues, ya plenamente consciente de la seriedad de la ofensiva del EP, y deseoso de no provocar un desastre mayor, concluía que «todos compartimos ansiedad socorrer compañeros Teruel pero una precipitación inconsciente solo aumentaría complicaciones actuación por desgate prematuro elementos han de resolverla»[44].

Dada la situación, si se decidía socorrer a los sitiados la respuesta solo podía ser contundente y bien organizada. Por eso, cinco días después de iniciarse la ofensiva republicana Franco ordenó la creación de un cuerpo de ejército al mando de Varela que incluiría a las divisiones 61.ª y 54.ª, amén de otras tropas que especificaría en los días siguientes; Santa Eulalia, Cella y Monreal del Campo serían sus puntos de desembarco[45]. Ya en días anteriores se había ordenado el desplazamiento de baterías de artillería y de la Agrupación de Carros de Combate del Cuerpo de Ejército de Marruecos (CEM), refuerzos cuyo destino final era Cella[46]. Poco después, el 24 de diciembre se anunciaba la movilización y envío de la 1.ª División Navarra al frente, a la cual seguiría la 150.ª, que habría de ser descargada en Santa Eulalia. En esa misma jornada también se había puesto en situación de alerta a la 13.ª, que sería trasladada a Teruel en los días siguientes. Un día antes las tropas de caballería al mando del general Monasterio partieron de Molina de Aragón a Monreal del Campo[47]. La maquinaria del ejército rebelde se había puesto en marcha para dar respuesta a la ofensiva republicana al sur de Aragón y tratar de auxiliar a los sitiados en el interior de la plaza, siendo buena prueba de ello la movilización de sus mejores unidades de choque. Así pues, las duras condiciones climáticas y el potencial de fuego concentrado por ambos contendientes garantizaban que la batalla tendría lugar en condiciones atroces e inhumanas.

Por lo demás, las posibilidades de resistir en la plaza por mucho tiempo eran bastante reducidas, dada la falta de efectivos y armamento con los que cubrir los principales puntos estratégicos del perímetro defensivo exterior de la capital. Incluso el día 20 se le impuso a la guarnición la prohibición terminante de salir de la plaza, algo que se veía favorecido por la autorización del enemigo para evacuar «mujeres y niños», una medida que pretendía minimizar el daño contra los civiles y no manchar a ojos del mundo un eventual éxito militar en Teruel con víctimas inocentes. También quedaba prohibido todo trato con las fuerzas republicanas, ordenando «fusilar a todo el que hable de rendición» para evitar cualquier fisura en el ya de por sí precario dispositivo defensivo de las fuerzas sitiadas. En días de caos como aquellos donde los conflictos y problemas internos se resolverían por los más diversos cauces, desde la empatía y la contemporización a la vía rápida de la violencia, es imposible saber cuántos pudieron caer bajo semejantes medidas draconianas. La consigna era «defender [la] plaza a toda costa» con el fin de renovar una vez más toda la épica inherente al relato autolegitimador de la llamada Cruzada de Liberación o Alzamiento Nacional, así como el mito de la España y el Caudillo invictos en la lucha contra el comunismo. En la mente de todos, especialmente del propio Franco, estaban los hitos de la defensa de Oviedo o de Villareal de Álava, ocurridos en los meses anteriores, y no se escatimarían medios para seguir construyendo con letras de oro el relato fundacional del régimen del 18 de Julio. Los defensores de la plaza parecían pensar más en reeditar la defensa del Alcázar o el Santuario de Santa María de la Cabeza. Sea como fuere, Teruel debía ser el siguiente y enésimo capítulo de la Cruzada, sin embargo los hechos transcurrieron de forma muy distinta con unas fuerzas republicanas mucho mejor equipadas, organizadas y comandadas[48].

Desde luego, los métodos o praxis de los beligerantes nos revelan la naturaleza de la guerra y la batalla en curso. Como apuntaba arriba, la noche del 18 al 19 de diciembre las fuerzas republicanas ofrecieron la oportunidad de que la población civil abandonara la ciudad con todas las garantías y con respeto de sus vidas y libertad, oferta que ampliaba a todos los combatientes que depusieran las armas en ese lapso de tiempo. No obstante, a partir de las 9 de la mañana del día 19 todos los que permanecieran dentro de la ciudad cercada serían considerados combatientes y, por tanto, tratados en consecuencia en el curso de las operaciones militares en el entorno urbano, que se preveían difíciles[49]. Así quedaba evidenciado uno de los rasgos definitorios de la guerra civil y la guerra total: la conversión del civil en objetivo central de las operaciones militares. Esto podía venir dado por su identificación con la causa enemiga, por su contribución decisiva al esfuerzo de guerra del contrario o, como ocurre en este caso, por los efectos colaterales derivados del despliegue masivo de los medios y la potencia de fuego necesarios para forzar el aplastamiento y/o rendición del adversario[50]. La respuesta del mando rebelde a la oferta republicana fue tan contundente que contribuyó a convertir en objetivos a los civiles que no habían podido o querido escapar:

Mando tropa y pueblo Teruel no debe hacer caso mensaje que dice radio roja ha enviado esa plaza y que es nuevo engaño del enemigo. V. S. no consentirá que persona alguna se haga eco del mismo imponiendo pena capital a quien lo pretenda y posiciones que se rindan. Tanto estas como población se defenderán a toda costa y acudo con fuerza superior a cincuenta mil hombres que no solo liberará zona si no [sic] que impondrá duro castigo al enemigo[51].

La ciudad de Teruel había quedado bajo un estado de excepción permanente que tenía muchas reminiscencias con lo ocurrido en otras celebres ciudades sitiadas y como pasaría pocos años después en el Stalingrado de finales de 1942 o en el Berlín de abril de 1945. En muchos casos, aunque no siempre, los civiles que permanecieron en el interior de la capital eran familiares de los propios oficiales y combatientes a cargo de la defensa. Sin duda, esto contribuyó a que fuera rechazada la oferta de evacuación, aun a sabiendas de que podían darse momentos muy crudos; en otros casos, el destino de algunos habitantes de la ciudad había quedado vinculado por sus crímenes al del bando rebelde; pero tampoco fue menos importante el terror inducido en muchos habitantes de Teruel por los meses de noticias, rumores y propaganda sobre la brutalidad de las hordas rojas, algo en lo que ahondaba el telegrama citado más arriba. El propio José Carrasco, resistente en el reducto del Seminario, reconocía que «la obediencia ciega de los soldados y la fe que da el saber que la lucha era a vida o muerte iba compensando, en parte, la gran desproporción existente», de forma que, como vemos, no esperaban ninguna compasión del enemigo en caso de entregarse[52]. Por tanto, hecha la advertencia, los mandos del EP no dudaron en emplear todos los medios a su alcance para rendir la plaza: desde el empleo de artillería pesada dentro del núcleo urbano, a la detonación de minas bajo los edificios ocupados por los defensores, pasando por incendios provocados. Sea como fuere, la ciudad ya estaba sometida a un constante bombardeo de la artillería y la aviación desde el día 16, algo que obligaba a los civiles a permanecer en subterráneos y refugios casi de forma permanente[53].

Gracias a la documentación del 5CE durante la ocupación republicana podemos conocer el origen, emplazamiento y características de bastantes de estas protecciones subterráneas. Unos cuantos se concentraban en el barrio del Ensanche, que en aquel entonces apenas se extendería un poco más allá de la Plaza de Toros, por la actual avenida de Sagunto y hasta la actual Iglesia de los Paúles, por el oeste, justo donde comienza hoy la avenida Ruiz Jarabo. Por mucho que esta parte de la ciudad cayera ya el día 19 en manos enemigas merece la pena destacar que el entonces llamado Instituto de Higiene de Teruel albergaba un refugio importante. Otros dos refugios estaban situados en la vivienda-chalet de dos particulares, la de Vicente Serrano, situada al final de la calle de Fernando Hué, y la de Gómez-Cordobés, también conocida como la Casa Barco, al final de la calle de San Fernando. El primero de ellos fue construido al inicio de la guerra por iniciativa del propietario del inmueble, con el fin de proteger a la familia de los bombardeos republicanos, bastante habituales dado lo expuesto de la plaza. Estaba dotado de una salida en el barranco o terraplén que desciende hasta el barrio de La Florida, y en ella había emplazado un puesto de ametralladoras que dominaba todo el espacio comprendido entre el Molino, sobre el camino de Villaspesa, y la Escalinata, pudiendo batir así la parte oriental de La Muela, la explanada de la estación de ferrocarril y la vega del Turia[54]. Evidentemente, hay que pensar que todo el entorno de la parte baja no se encontraba ni de lejos tan densamente edificado como hoy, sino que correspondía a huertas, a casas de campo o a instalaciones ferroviarias. El segundo refugio no era subterráneo, sino que era el chalet propiamente dicho, que «posee una obra de fábrica excelente. […]. Por su construcción, por su situación topográfica, resulta una verdadera fortaleza»[55]. Según el ingeniero encargado del informe, demoler el edificio haría necesario el uso de bombas de 500 kilos, nada más y nada menos, de manera que la artillería de campaña más pesada empleada por los ejércitos enfrentados apenas podría causarle desperfectos superficiales. La seguridad que ofrecía hizo que se emplazaran en torno a él tres cañones antiaéreos que disponían de una visibilidad inmejorable, dominando todo el espacio aéreo comprendido entre Villastar al sur y Caudé al norte, así como La Muela al oeste y el Cementerio y El Muletón al noreste.

Otra construcción interesante era la que acogía por entonces la Escuela Normal, el actual colegio Ensanche, que aún no había sido inaugurada y que hasta no hace muchas décadas se encargaba de la formación de los maestros de escuela. También a lo largo de las laderas del cerro sobre el que se sitúa la Plaza de Toros, que entonces no estaban pobladas por pinares ni eran en su forma tal y como las conocemos hoy, había repartidos tres refugios distintos, donde se podían cobijar un total de 200 personas[56]. Para su construcción se habían servido de las múltiples cuevas existentes, que en muchos casos habían sido habilitadas con bastantes comodidades: «En algunas se han hecho verdaderas habitaciones con cocina, etc.». Desde ellas se podían batir los barrios de San Julián y el Arrabal con ametralladoras, dado que en muchos casos se trataba de casas bajas y dispersas. Las propias laderas que hay bajo el actual colegio e iglesia de los Paúles albergaban tres refugios, a los cuales había que sumar otros dos situados en la ladera de enfrente, con buena capacidad y condiciones de habitabilidad. Tampoco cabe olvidar los múltiples refugios y cuevas situadas en todas las laderas comprendidas entre Santa Bárbara y El Mansueto.

Por supuesto, el centro contaba con sus propias instalaciones, una de las cuales se situaba bajo el actual Colegio de la Purísima, que entonces formaba parte de las dependencias de la Diputación Provincial y se extendía hasta la esquina que se asoma a la Glorieta y la entrada del Viaducto Viejo. Todo el refugio pasaba por debajo de la Ronda de Ambeles y daba a parar a las laderas del barrio de San Julián, más o menos a la altura de las actuales escaleras que bajan hasta allí, conectando con el refugio de la propia Diputación, construido al inicio del conflicto. Al parecer tenía una gran capacidad, lo cual hacía posible albergar en él depósitos de munición, y sus bocas en la ladera fueron utilizadas como emplazamiento para ametralladoras que controlaban cualquier movimiento en San Julián, las laderas occidentales de El Mansueto, Santa Bárbara y el Arrabal. Esto puso en graves dificultades tanto las evacuaciones de población, conducidas por San Julián hasta la cuesta del Carrajete, como la penetración de las tropas republicanas que llegaron a la parte baja de la ciudad por allí. En cualquier caso, otros dos refugios considerados «invulnerables» por el ingeniero, dado que contaban con siete metros de grosor sobre ellos, estaban situados en la parte alta de la actual cuesta de la Jardinera, justo por debajo de la Ronda Dámaso Torán. Por lo demás, uno de los más importantes en capacidad estaba emplazado bajo la Plaza del Torico, entre la fuente y Casa Ferrán, pues podía albergar hasta 400 personas aprovechando un antiguo aljibe. Sin embargo, el ingeniero lo consideraba poco seguro por el tipo de cubierta, de tal manera que un impacto directo amenazaría con perforar el firme de la propia plaza.

Al otro lado del centro, en la ladera occidental había emplazada otra cadena de diferentes refugios, una vez más aprovechando los desniveles naturales del terreno. En primer lugar podemos citar el que fue construido por la Comandancia al inicio de la guerra, que tenía su acceso en la parte alta de la calle San Francisco, justo en el muro de la izquierda antes de desembocar en el Óvalo. Allí, bajo el actual Hotel Reina Cristina, entonces llamado Turia, situó el mando su central de teléfonos. Quizás a sabiendas de ello, o bien por casualidad, los republicanos consiguieron lanzar una bomba justo en la boca, provocando gran número de víctimas. De gran capacidad, se destacaba el refugio excavado en el muro del cerro sobre el que se elevaba el convento de Santa Teresa, que conectaba directamente con este y al cual se accedía a través de un almacén de la calle San Francisco. Finalmente, bajo la Glorieta, en la carretera que sube hasta el Viaducto Viejo, también existía otro subterráneo extremadamente seguro por su profundidad. En cualquier caso, el ingeniero a cargo del informe reconocía que «en general todas las casas de la población están protegidas y se pueden recorrer grandes distancias sin salir a flor de tierra», una circunstancia que seguramente podría haber sido más aprovechada en la defensa de la ciudad durante el asedio, de haberse optado por resistir en el conjunto del casco histórico[57]. Jaurés Sánchez confirma a través de su experiencia que muchos particulares con casas buenas se servían de sus propias bodegas para ponerse a resguardo de los bombardeos de la aviación. En su caso, los tíos que los acogieron tras el asesinato de su madre y de su hermana vivían en el barrio de La Florida, que era una de las zonas más vulnerables por su proximidad a la estación de ferrocarril y sus instalaciones. Por aquel entonces, allí se encontraba el Palacio de los Condes de La Florida, que ocupaba toda la actual urbanización de chalets adosados de la carretera de Villaspesa, en un complejo que incluía edificaciones en la parte alta y huertos en la parte baja. En este caso, cuando se producía un bombardeo aéreo todos los vecinos de la zona, unas seis familias, acudían a la bodega del palacio a refugiarse[58].

Por supuesto, uno de los problemas con los que hubieron de lidiar los sitiados fue el tratamiento de los cadáveres, una constante en las batallas de cerco, donde las enfermedades y las epidemias se propagan con rapidez debido a la falta de higiene, el hacinamiento y la convivencia con orines, excrementos y restos humanos en descomposición. Además, por mucho que se acabara normalizando la presencia de la muerte, tener a la vista los cuerpos dejaba la moral de civiles y combatientes por los suelos, como si aquellos fueran el preludio de lo que les esperaba. Así pues, parece que ya en los días previos al cierre del cerrojo republicano sobre la plaza de Teruel se había amontonado un buen número de cuerpos en los depósitos del Hospital de la Asunción, siendo la duda qué hacer con ellos. Las dificultades para acarrearlos a una zona adecuada, siempre bajo el peligro de verse expuestos al fuego enemigo, debieron de empujar a los facultativos a adoptar una solución de circunstancias, que no fue otra que enterrar los muertos en el patio del propio hospital. Peor sería en días sucesivos, cuando empeoraron las circunstancias y se acumuló el trabajo, no quedando más remedio que sepultar los cuerpos bajo las ruinas[59].

Antes de quedar aislados los dos reductos hubo fuertes combates en diferentes puntos del exterior de la plaza. Las narraciones del teniente médico provisional Fernando Cámara, del cual hablaré más adelante, dejan tan claro como la propia documentación militar dónde se libraron estos primeros choques, así como también los intentos desesperados de los sitiados para frenar el avance enemigo sobre la ciudad. Dada su condición de facultativo, disponía de información privilegiada al tratar con heridos procedentes de todas las posiciones. Uno de los escenarios donde se vivieron escenas más dramáticas durante los primeros días fueron las alturas situadas al noreste de Teruel, entre El Planuzar, desde donde se domina la carretera de Corbalán, y el Cementerio, tomados por el EP en el curso del día 19. Un oficial subalterno de Líster, en testimonio recabado en Francia por el Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), reconocía que en el curso de los ataques ejecutados por la 25.ª División del EP para conquistar aquellas posiciones la 117.ª BM perdió a casi la mitad de sus efectivos, y la 118.ª más de la mitad de sus blindados[60].

Al frente de su defensa se encontraba el comandante de infantería García Belenguer, recién llegado de Villastar tras protagonizar una exitosa retirada. Y allí sería donde se distinguiría el alférez provisional Alda, que al mando de una sección de pocas decenas de hombres hubo de rechazar a punta de bayoneta los embates frontales de las fuerzas republicanas por tres veces, un desenlace habitual en aquella guerra siempre que los defensores aguantaban firmes en sus posiciones. De hecho, pocos días después moriría en el hospital del Casino, en la plaza de San Juan, tras sufrir graves heridas. En ese mismo escenario a las afueras de Teruel moriría el teniente médico provisional Marín, quien se puso al mando de una sección como oficial de infantería, dada la falta de cuadros con experiencia. Por circunstancias similares, el alférez de intendencia Jaime Pié combatió y murió al frente de la sección que le fue asignada en dicho sector, lo cual nos da una idea de la falta de medios y el alto grado de improvisación de los defensores. También el alférez provisional Martín, miembro de la 13.ª Bandera de Falange, sería herido en aquellas posiciones tras conseguir inutilizar varios tanques enemigos junto a sus hombres[61].

La propia naturaleza del teatro de operaciones, relativamente reducido y cada vez más estrechado por el avance republicano, hacía que durante los primeros días los defensores pudieran llegar a combatir en dos escenarios diferentes en un mismo día, en función de cuáles fueran los puntos más calientes del frente. Tal es el caso del capitán de infantería Agustín Cremades, que repartió sus esfuerzos entre La Muela y la zona del Cementerio varias veces en un mismo día, unas posiciones separadas entre sí por cuatro kilómetros, a pesar de la compleja orografía del terreno, que hacía engañosas las distancias y exprimía las fuerzas de los combatientes. Para hacernos una idea de la gran movilidad cabe pensar que en aquellos primeros compases de la batalla Cremades estuvo a la cabeza de un grupo de combate de 80 hombres, enviados al sur de la capital para reforzar a las unidades que resistían cercadas en Villaspesa y el Alto de Galiana (1022 m), al sureste de dicha población. De hecho, hasta el día 20 no se produciría la caída de ambos reductos, tras el repliegue de sus defensores hacia Teruel a través de las líneas enemigas, una maniobra que se saldaría con gran número de bajas[62].

No fue muy distinta la experiencia de Félix Lagueruela, salvo por el rango. En los primeros compases de la batalla de Teruel, este soldado integrado en el Regimiento de Gerona se encontraba destinado junto a su unidad en el camino que unía Castralvo y la Aldehuela, entre la ermita de Santa Ana y El Castellar. Expuestos a constantes bombardeos de la artillería y la aviación republicanas y sometidos al ataque de blindados, no tardaron en verse desbordados y copados por el avance de las unidades del EP sobre Teruel. Tal era su situación que entre el día 18 y 19 recibieron la orden de repliegue, que habrían de ejecutar atravesando territorio controlado por el enemigo. Así pues, buscando el amparo de la rambla de Valdelobos, que unía Castralvo al norte con el cauce del Turia, situado cuatro kilómetros al oeste, trataron de conectar con los últimos defensores de Villaspesa. No obstante, antes de llegar allí fueron interceptados por el enemigo, lo cual les obligó a buscar el camino hacia Teruel a través de las huertas regadas por el río. Al final de la tarde, él y un puñado de combatientes consiguieron alcanzar la capital por La Escalinata, siendo detenidos y formados en el Óvalo sin apenas tiempo para descansar o comer algo. Allí fueron agrupados junto a otros efectivos, reuniendo hasta 100 hombres que fueron equipados con granadas de mano y municiones y enviados hacia la carretera de Alcañiz, rodeando la ciudad por la Ronda, ya que el casco era impracticable a causa de los derrumbes. Llama la atención que antes de entrar en acción los miembros de este grupo de combate improvisado fueron desprovistos de sus mantas, un mal augurio y una muestra de pragmatismo y realismo militar. Al fin y al cabo, se trataba de un bien siempre escaso e imprescindible para los sitiados, y desde luego no estaba claro que Lagueruela y sus compañeros de infortunio fueran a necesitarlas a partir de aquella tarde:

Nuestro objetivo era nada menos que tomar al enemigo la posición del cementerio viejo que nos habían arrebatado aquella tarde[63]. Entre las filas se oyó algún lamento, pero la comitiva se puso en marcha. ¡Era la guerra! A los pocos minutos entrábamos a bombazo limpio en la posición asignada. Cogimos al enemigo cansado —como nosotros— y adormecido. Cuando quisieron reaccionar ya nos tenían encima.

Efectivamente, lo único que podía variar la tónica habitual en el modo de hacer la guerra era el efecto sorpresa, pero tanto en uno como en otro bando la manera básica de ejecutar los ataques consistía en cargas frontales contra las posiciones enemigas, que caso de que el adversario ya estuviera prevenido venían acompañados por la preceptiva preparación artillera. En esta ocasión la sorpresa se consiguió golpeando en las primeras horas de la noche, tras un intenso día de operaciones y cuando era difícil esperar cualquier operación de los cercados. En aquellas condiciones de extremo agotamiento los hombres combatían empujados en parte por la resignación, para acabar y poder descansar cuanto antes, y en parte por la coerción, la inercia y la fatalidad. Esto explica las quejas surgidas de entre la tropa, pero también la respuesta estoica de Lagueruela y muchos otros. De hecho, una vez se esfumaba el efecto sorpresa los combates entraban en un nuevo escenario, sobre todo dada la disparidad de fuerzas:

[…] a los defensores de otra posición próxima ya no pudimos sorprenderlos. Aquí fue peor. Yo solo recuerdo que cuando ya casi había puesto el pie en la trinchera enemiga un fogonazo me dejó sin vista y sin conocimiento. Cuando me desperté estaba en el hospital, no sé qué día ni a qué hora, pues ya durante un tiempo todo iba a ser noche. El bombazo, aparte de otras heridas, me había afectado a los ojos. Pero dentro de la desgracia aún tuve suerte: […], pude recuperar la visión de uno de los ojos; el otro me lo vaciaron.

La convivencia cotidiana con el infortunio de otros acaba haciendo que las propias desgracias sean relativizadas, tal y como debió hacer Lagueruela a lo largo de toda una vida marcada para siempre por la guerra. Quizás aquí residió el tremendo poder performativo y adoctrinador del conflicto y el relato de la Cruzada: mirara donde uno mirara siempre encontraba a alguien que estaba peor o igual que él —no digamos ya si la diferencia estaba entre ser vencedor o vencido—, una fuente de alivio y a la vez un reflejo de hasta dónde podían llegar las cosas sin la contención y mesura individuales y colectivas. Cada asesinado, muerto, mutilado de guerra, marginado social, huérfano o viuda, cada suicidio, ruina familiar o exilio eran una prueba física y palpable de los pecados de los hombres y la ordalía de Dios. Para evitar que aquello volviera a pasar era necesario aceptar las cosas tal y como habían venido dadas y dedicarse cada uno a lo suyo. Al menos Lagueruela pudo contar en la posguerra con un trabajo para comer siempre que Regiones Devastadas iniciaba alguna nueva obra en el marco de la reconstrucción de Teruel, y la suerte que tuvo es que esta se alargó durante toda la década de los cuarenta[64]. Así se fraguaba un sentido de la jerarquía, de la obediencia y de la sumisión. Por tanto, he aquí las bases del poder omnímodo del nuevo Estado al que a pesar de todo había que dar las gracias, por mucho que la situación de este mutilado fuera el fiel reflejo de una miseria causada por la propia guerra, así como también de las políticas de caridad, dependencia jerárquica y poder promovidas de forma activa por el régimen. En última instancia, la experiencia de Lagueruela fue como la de muchos otros, tanto por lo que respecta a su vivencia de la guerra como a la codificación que a posteriori hizo de esta. Al filo del colapso físico y psíquico durante los extenuantes días de combates llegaba la orden de ataque: destellos, sudor, mal cuerpo, hedor a podredumbre, quemazón en los ojos, pesadez y rampas en las piernas. De pronto un estallido, un fogonazo y todo se volvía negro. Unas veces se despertaba, otras veces se entraba en letargo y en ocasiones todo había acabado para siempre.

Aún habría que esperar hasta el día 22 para que se produjera la irrupción de las tropas republicanas en las calles de la parte alta de la capital y el Arrabal, aunque ya lo habían hecho en el Ensanche o San Julián. En los días anteriores, con un frente tan amplio y con un número de defensores tan claramente insuficiente, habían sido comunes las infiltraciones nocturnas de vanguardias republicanas para tantear la situación y valorar qué grado de resistencia podían encontrar en su avance. Es posible que fuera el 19 o 20 de diciembre cuando una de estas patrullas llegó hasta el barrio de La Florida, porque dice Jaurés Sánchez que las tropas del EP aún «tardaron dos días en entrar a Teruel». Por eso mismo, aquellos combatientes procedentes de la Aldehuela debieron penetrar por la rambla de Valdelobos y la vega del Turia, ya junto al camino de Villaspesa, yendo a parar a las casas de la huerta, entre las cuales estaba la de los tíos del propio Jaurés Sánchez. Lo primero que hicieron fue indagar entre los vecinos sobre el número de defensores, posiciones o armamento, algo normal en una acción de avanzadilla. Cumplida su misión ofrecieron a los civiles la posibilidad de unirse a ellos en su regreso a las posiciones republicanas, para evitarse así las penurias de lo que estaba por venir. Así fue como al amparo de la noche, Jaurés Sánchez, su hermano y sus tíos recorrieron el camino inverso hacia la seguridad de la retaguardia junto a otros vecinos. Para ello hubieron de cruzar las líneas exteriores del enemigo, que aún se defendía cuatro o cinco kilómetros más al sur, en torno a Villaspesa, y puede que también al sureste, en Castralvo. No obstante, acompañados por los soldados recorrieron sin sobresaltos los 9 o 10 kilómetros que los separaban de la Aldehuela sin sobresaltos. Allí se encontraba radicada una batería de tres piezas que machacaba con insistencia las posiciones rebeldes, así como uno de los principales puestos de mando y observatorios del EP durante la batalla. De hecho, Jaurés Sánchez recuerda que aquella fue su última imagen de la capital antes de su regreso durante la posguerra: «Entre la aviación y las bombas, pues se veía Teruel como una humareda, era polvo, todo polvo»[65].

Por supuesto, otro de los escenarios donde hubo combates enconados a lo largo de toda la batalla —incluidos sus primeros días— fue La Muela, un imponente y escarpado cerro que en algunos puntos superaba los mil metros y que se asomaba a la capital por el oeste, al otro lado de la vega del Turia. El capitán de artillería Roda salió para allá al inicio del asedio, a pesar de encontrarse convaleciente en el hospital, a donde volvería con una fractura de fémur provocada por una bala en el curso de los combates. Allí combatieron y fueron heridos muchos de los hombres que más tarde se distinguirían por su participación en la defensa de los últimos reductos de la plaza. Algunos como Agustín Cremades y Ricardo Lacalle eran recordados por Fernando Cámara, médico en el hospital de la Asunción, como dos individuos cuyo optimismo fue clave a la hora de mantener alta la moral de los heridos en situaciones tétricas y desesperadas. Dar ejemplo, lo cual pasaba por aguantar y no exteriorizar el propio sufrimiento, formaba parte de los códigos de masculinidad hegemónicos imperantes en el mundo castrense. Finalmente, también se registraron fuertes enfrentamientos en el llamado Puente del Cubo, que daba y da paso a la carretera de Zaragoza sobre el río Alfambra, justo al pasar el camino —hoy asfaltado— que se dirige al Convento de los Capuchinos. Hacia allí se dirigió el primer día de la batalla el teniente de la 1.ª Bandera de la Legión Enrique Albalate, moviéndose activamente entre esta posición y el viejo cementerio, aunque estaban separadas entre sí por dos kilómetros. Ambas caerían en manos enemigas el día 19. «Estuvo en todas partes distinguiéndose por su arrojo», los testimonios señalaban que se había comportado «como una fiera», tal era el estado de psicosis y la alteración de la personalidad que generaban los combates en muchos soldados[66].

La madrugada del día 19 también se ordenó el repliegue de los defensores de la llamada posición Pancho Villa o Parapeto de la muerte, que era la que bloqueaba el acceso de las fuerzas republicanas hacia Teruel en el puerto Escandón y conectaba con las posiciones del Castellar, al este de Castralvo. Dada la naturaleza envolvente de la maniobra republicana, concentrada en el cuello de botella y no basada en un choque frontal contra las posiciones golpistas, existía el peligro inminente de que las tropas allí desplegadas fueran desbordadas sin llegar a entrar en acción. De hecho, uno de los evadidos del Seminario, el capitán de artillería Raimundo González Bans, que había formado parte de la defensa de la posición golpista en el mencionado puerto durante los primeros días de la batalla, no ponía en cuestión el sentido militar de esta orden, al contrario de lo que harían otros como el teniente médico Cámara, que carecía de formación castrense para valorar la disposición. De hecho, González y las dotaciones de las piezas aún pudieron trasladar toda la batería de 105 mm y sus municiones, llegando a Teruel aún de noche, donde su unidad recibiría orden de desplegarse en el Mansueto. Tal había sido el trajín de aquellos días que en la mayoría de combatientes se producía una distorsión de la percepción del tiempo y el espacio a la hora de intentar recordar los hechos, algo que además daba lugar a un solapamiento de las vivencias intensificado por su carácter traumático y violento. Esto es lo que le ocurrió a González al prestar declaración y no recordar con exactitud el día en que se había ordenado el repliegue de la posición de Puerto Escandón[67].

Desde el interior de la capital los hombres a cargo de la defensa eran muy claros, señalando por telegrama el mismo día 20 que la «situación [es] muy apurada. Urgente entren en contacto cuanto antes». Las fuerzas del EP trataban de internarse a través de los difíciles accesos de la ciudad utilizando potentes ataques de artillería y la cobertura de blindados, un error común de los militares de la época al verse en la obligación de responder a los diferentes retos planteados por la guerra urbana. Así pues, un escenario intrincado como este se convertía en una trampa mortal para los tanques, que eran pasto de pequeñas unidades dotadas con cañones, minas magnéticas, cócteles de gasolina y otras soluciones ingeniosas. Al mismo tiempo, la utilización de la artillería pesada en los combates urbanos contribuía a crear parapetos producidos por el desplome de las fachadas y la dispersión de los escombros, con pocos efectos sobre los defensores, salvo el terror y el impacto causado por las deflagraciones y los derrumbes. No obstante, esta circunstancia hacía más fácil la resistencia y la comunicación dentro de la ciudad, convirtiéndola en una auténtica ratonera en la que abundaban las trampas, las emboscadas y donde había que combatir por cada centímetro de terreno. Así hubiera ocurrido en este caso si se hubiera optado por una defensa del perímetro del casco histórico, en lugar de ceñirse a la defensa de dos reductos aislados entre sí. Además, el terreno daba una gran ventaja a los defensores, favorecidos por la compleja orografía que rodeaba la plaza, la cual se situaba a su vez sobre una gran colina con pendientes muy prolongadas que era difícil salvar sin grandes bajas. Todo esto aún se ponía de manifiesto en el telegrama enviado por el coronel Rey d’Harcourt, comandante de la plaza, el día 20 al mediodía: todos los asaltos eran rechazados, y ese mismo día se habían inutilizado dos tanques, que se sumaban a otros nueve desde el inicio de las operaciones contra la ciudad. De hecho, ese día el ataque republicano había disminuido en su intensidad, seguramente desconcertados sus mandos y tropas por el grado de resistencia enemigo y las altas bajas sufridas[68].

Sin embargo, solo seis días después de iniciarse el ataque republicano, el perímetro defensivo de la guarnición sitiada se había reducido de forma dramática. Únicamente quedaban diversos focos de resistencia aislados y repartidos por los alrededores de la ciudad sin formar ningún tipo de continuum entre sí. En poder de los rebeldes permanecía El Mansueto por el este, las primeras estribaciones montañosas frente a Los Baños por el norte y la confluencia del Guadalaviar con el Alfambra por el oeste. Desde Teruel se insistía ese mismo día 21 en la necesidad de ejecutar ataques aéreos para dificultar el despliegue y las operaciones de las tropas republicanas sobre la plaza[69]. Desde el exterior se seguía prometiendo auxilio inmediato y se animaba a proseguir con «vuestra hermosa resistencia para gloria de España y ejemplo de los rojos incapaces de estos heroísmos [sic]», un lenguaje que no solo pretendía infundir ánimos a los apurados defensores, sino contribuir de forma activa y constante a construir el que había de ser el nuevo mito movilizador de la Cruzada: la defensa de Teruel[70]. Sin embargo, los telegramas del día 22 revelaban que la primera línea de combate por el oeste y el sur ya era la fachada urbana que iba del Seminario al edificio de la Comandancia Militar, en el extremo noroeste y sur del casco urbano respectivamente. De hecho, ya se luchaba de forma constante en la boca de la calle San Francisco y en el cuartel de la Guardia Civil (actual edificio de la DGA), que daba acceso a la ciudad enfilándose hacia el Óvalo desde los pies de la ladera que dominaba el mismo Seminario. Justo allí, en la iglesia y el convento de los Franciscanos, combatía una avanzadilla que fue desalojada al día siguiente por las tropas del EP prendiendo fuego a las posiciones rebeldes, cuyos defensores se vieron obligados a huir para refugiarse en el interior de la ciudad[71]. También se combatía en pequeños focos en el Ensanche, desde donde dos piezas de artillería, tanques y ametralladoras republicanas barrían toda la fachada sur de la ciudad.

Desde el exterior se empleaba un lenguaje jocoso y de camaradería que, claramente, trataba de restar dramatismo al momento, al tiempo que invitaba a los defensores a pensar que el auxilio estaba en camino: «Sois unos tíos grandes. Vamos por vosotros a toda costa. Resistir [sic] un poco más que la paliza será tremenda»[72]. Pero los acontecimientos se sucedían con rapidez vertiginosa, y el día 23 se hundió lo que quedaba del arco defensivo que protegía la ciudad por el norte y el este: la resistencia en El Mansueto, el cerro de Santa Bárbara y el Cementerio había llegado a su fin. En el primero de los casos el capitán Raimundo González recordaba que el día 21 o 22 había tenido lugar un «asalto fuerte que se rechazó», en el cual además habían estado presentes Ernst Hemingway, Robert Capa y Herbert Matthews[73]. Sin embargo, afirmaba no entender muy bien por qué razón se ordenó en aquella ocasión el repliegue y abandono de esta estratégica posición situada al este de la capital, ya que según él podría haber continuado resistiendo a pesar de ser sometida a cerco. Así pues, tras perder sus piezas y municiones durante la retirada, el oficial de artillería y los hombres a su mando fueron destinados al reducto del Seminario[74]. Tal era la situación que el general Muñoz Castellanos se vio obligado a reaccionar ante sus superiores, dadas las noticias que corrían por los medios de comunicación de la zona republicana, desmintiendo el día 23 todos los rumores de una posible rendición[75].

Ya el día antes unidades enemigas se habían infiltrado en el centro de la ciudad a través del Arrabal y la plaza del mercado, llegando hasta la misma plaza del Torico, lo cual había motivado las primeras noticias triunfalistas en la prensa republicana. Mientras tanto, los recuerdos de Pompeyo García, que estaba oculto con su familia en una bodega de una vivienda de la parte alta de la calle Mayor del Arrabal, nos ponen de relieve la deformación de la realidad y la paranoia alimentada por la propaganda y los adultos en la ciudad sitiada, en este caso a través de los ojos de un niño: «Terminé aquella noche [del 21 al 22] obsesionado con ver a un “rojo”. No es que yo creyese aquellas fantasías que contaban a los niños sobre el rabo, los cuernos y otras zarandajas de los rojos, no; pero, influido por la propaganda de este bando, sí me los imaginaba distintos, más diablos»[76]. Y seguramente estos pensamientos también fueran atribuibles a muchos adultos, tal y como mostraré en testimonios posteriores.

Mapa 2. Trazado urbano de la plaza de Teruel y los reductos defendidos por los sitiados.

Existe un buen relato de los duros combates urbanos que se desarrollaron en varios puntos de la capital, por ejemplo en la calle Amantes, último obstáculo antes del reducto del Seminario[77]. Desde luego, la situación de los civiles no era mejor casi en ningún aspecto que la de los hombres en armas, sobre todo después del estado de excepción que les había sido impuesto por los sublevados y la guerra sin cuartel que pronto comenzaron las fuerzas republicanas. Tomás Gracia Doñate (1929) recuerda que otras tres familias de la calle Mayor del Arrabal, entre ellas la suya, se refugiaron en el Torreón de San Esteban, a mitad de la actual Ronda de Ambeles (durante el franquismo 18 de Julio), un edificio que tenía un aspecto muy diferente por entonces y que estaba habilitado como vivienda. El caso es que en los bajos de este emblemático monumento había una cueva o subterráneo donde aún pasaron algunos días a resguardo de los obuses y las bombas. Como un niño de apenas ocho años, recuerda que su sensación era de «miedo», al ver a «las madres llorar y no había comida, no había bebida y no había de nada, pues los muchachos allí amagadicos». Con todo, y ya en el fragor de los combates, los muchachos de las tres familias aún salían a jugar a las canicas en la explanada que había frente al Torreón:

Había un carro con dos machos y un cura paseando palli, fíjate si me acuerdo hace ya ochenta años eh. Venía una pava de la parte de Caparrates [desde el sureste], con los colores nacionales. Venía baja. Fíjate si eran traidores: la estrategia de la guerra, claro. Y salió mi padre y dice: «¡Muchachos!», a mi hermano y a mí, «venir aquí que viene un avión». Y mi hermano o yo: «No si son de los nuestros, si lleva la bandera», «Ya os he dicho que vengáis aquí». Si no nos mata. Me cago en la hostia, metenos al castillo, soltó un pepino el hijo puta, cayó allá ande estaban los machos y el carro, mató al cura, mató a los dos machos y deshizo todo el copón sagrau. Fíjate si me acuerdo. El cura, el hombre, pues llevaba algunas monedas: de cinco céntimos, de diez céntimos, de rial… lo que entonces circulaba. Y mi hermano y yo entre las losas aún cogimos alguna moneda de lo que se le fue al cura.

Todo Teruel era un inmenso escenario de guerra donde no cabían distinciones entre civiles y militares: la ciudad y todos los que habitaban en ella no eran más que un punto en el mapa del Estado Mayor del EP donde debía concentrarse toda la potencia de fuego para barrer, destruir y rendir a la guarnición resistente. Al mismo tiempo, los saqueos se sucedían por toda la ciudad. De hecho, el día 25 es recordado por Pompeyo García en sus memorias como si hubiera sido «un día de feria», «por su tráfico y animación». «En las calles Fuentebuena, Mayor del Arrabal, Santo Cristo, Nevera, plaza del Mercado y el Tozal, hasta en la misma plaza del Torico, se acumulaba un abigarrado gentío de soldados y milicianos […], mezclados con mujeres y chiquillos». García, por entonces un muchacho de apenas once años, se dejó llevar por el ambiente y se adentró en uno de los comercios que aún no habían sido desvalijados, a ver si encontraba algo de su gusto. Desde luego, de los estancos de la ciudad o la pastelería Muñoz no quedó ni rastro, aunque tampoco de los comercios de ropa, tal era la necesidad que los nuevos ocupantes tenían de todo cuanto contenían después de haber combatido en los helados alrededores de la ciudad[78].