4.

L’interazione fra capitalismo e globalizzazione

Agli inizi della storia ciascuna invenzione

doveva essere rifatta

ogni giorno e in ogni località indipendentemente. [...] Solo

quando

le relazioni si sono estese su scala mondiale ed hanno per base

la grande industria, quando tutte le nazioni

sono trascinate nella lotta della concorrenza,

la durata delle forze produttive acquisite è assicurata.

Karl Marx, L’ideologia tedesca

In questo capitolo esamino il ruolo del capitale e del lavoro nella globalizzazione. La caratteristica principale che la globalizzazione conferisce a entrambi è la mobilità. La globalizzazione ha significato perlopiù movimenti transfrontalieri di capitali, ma di recente anche il lavoro è diventato più mobile, e una delle reazioni a questa crescente mobilità è stata la creazione di nuovi ostacoli alle frontiere nazionali. La mobilità dei lavoratori è una risposta alle enormi differenze di retribuzione a parità di qualità e quantità di lavoro tra le giurisdizioni nazionali. Tali divari si concretizzano in quelli che io definisco citizenship premium («premio di cittadinanza») e citizenship penalty («penalità di cittadinanza»). Il premio di cittadinanza (o rendita di cittadinanza; i termini sono usati in modo intercambiabile), come spiego di seguito, si riferisce al maggiore reddito che si percepisce per il semplice fatto di essere cittadini di un paese ricco, mentre la penalità di cittadinanza è il minore reddito derivante dall’essere cittadini di un paese povero. Il valore di questo premio (o penalità) può essere fino a cinque a uno o dieci a uno, anche dopo aver preso in considerazione i livelli di prezzo più bassi nei paesi più poveri. Questi divari di reddito sono in gran parte un’eredità dell’Otto e del Novecento, epoca in cui i paesi occidentali e alcuni altri (Giappone e, più recentemente, Corea del Sud) hanno superato il resto del mondo in termini di reddito pro capite. Sarebbe sorprendente se tali divari non creassero movimenti di lavoratori. Sarebbe strano come se una differenza tra un’attività che rende il 3 per cento e un’altra, altrettanto rischiosa, che rende il 30 per cento, non portasse i proprietari del capitale a investire in quest’ultima. La mobilità del lavoro deve quindi essere vista allo stesso modo della mobilità del capitale, e cioè come parte integrante della globalizzazione.

Inizio questo capitolo analizzando il lavoro in condizioni di globalizzazione. Passo poi al capitale, la cui mobilità, che si riflette forse meglio attraverso le cosiddette catene globali del valore, accelera la crescita dei paesi più poveri e, nel medio-lungo periodo, erode le rendite di cittadinanza che motivano le migrazioni. Pertanto, entrambi i movimenti transfrontalieri – del lavoro e del capitale – sono movimenti equilibratori il cui risultato finale, che probabilmente non si raggiungerà mai, sarebbe un mondo di minime differenze nel reddito medio pro capite fra le nazioni.

Perché scelgo le catene globali del valore come caratteristiche della globalizzazione? Lo faccio per il loro duplice impatto rivoluzionario. Innanzitutto, come spiego di seguito, rendono possibile, per la prima volta nella storia, la separazione della produzione dalla gestione e dal controllo di quella produzione, con enormi implicazioni per la distribuzione spaziale dell’attività economica. In secondo luogo, capovolgono l’opinione degli strutturalisti e dei neomarxisti secondo cui la via allo sviluppo era quella di staccarsi dal Nord globale. Per chiarire, non sono contrario all’idea che gran parte della crescita economica cinese possa essere spiegata in modo più tradizionale, ossia con la scelta dello stesso percorso di uno sviluppo orientato all’esportazione con gradi crescenti di sofisticazione intrapreso decenni fa dal Giappone e poi dalla Corea del Sud e da Taiwan. Mi concentro sulle catene globali del valore per le ragioni appena menzionate, e non come spiegazione della totalità della trasformazione della Cina.

Esaminerò poi in che modo lo stato sociale viene influenzato dalla globalizzazione, in particolare dai movimenti del capitale e del lavoro. E alla fine poso lo sguardo sulla corruzione nel mondo. A prima vista, potrebbe sembrare strano mettere la corruzione allo stesso livello del movimento dei due fattori di produzione e del destino dello stato sociale. Sarebbe strano, tuttavia, solo se considerassimo la corruzione come un’anomalia. Ma questo punto di vista è sbagliato. La corruzione è legata alla globalizzazione non meno della libera circolazione del capitale e del lavoro. È stimolata dall’ideologia del fare soldi, che è poi l’ideologia alla base della globalizzazione capitalistica, ed è resa possibile dalla mobilità del capitale, ma a questo si aggiunge il fatto che sia il capitalismo politico sia la tendenza al dominio plutocratico nel capitalismo liberale la «normalizzano». Nel capitolo 3 ho argomentato che la corruzione è una parte intrinseca del capitalismo politico. È giunto il momento di normalizzarla: dobbiamo vederla, nei due tipi di capitalismo, come l’utile (una sorta di rendita) derivante da un particolare fattore di produzione – il potere politico – che alcuni individui possiedono e altri no. La corruzione è destinata ad aumentare con la globalizzazione, il capitalismo politico e il dominio plutocratico. Gli economisti, che non sono dei moralisti, dovrebbero trattare la corruzione come un qualsiasi reddito. Ed è proprio così che la considero nell’ultima parte del capitolo.

4.1. Il lavoro: le migrazioni

4.1a. Definizione di premio o rendita di cittadinanza

Le sistematiche differenze di reddito fra soggetti con lo stesso livello di istruzione, di motivazione e di impegno, ma che sono cittadini di paesi diversi, possono essere definite «premio di cittadinanza» o «penalità di cittadinanza». Per semplicità, mi concentrerò sul primo. Ma anche se l’esistenza del premio appare chiara nei fatti, la domanda davvero importante, da un punto di vista economico, è se il premio di cittadinanza possa essere assimilato a una rendita, cioè a un reddito non strettamente necessario per la produzione. In altre parole, in un esperimento mentale, si potrebbero forse sostituire persone dotate di un determinato livello di abilità in un’economia avanzata con persone di un altro paese più povero che possiedono lo stesso livello di abilità e sono identiche per tutti gli altri aspetti legati al lavoro, pagarle di meno e alla fine ottenere la medesima produzione?1 Il quasi equivalente di questo esperimento mentale è consentire la piena libertà di circolazione dei lavoratori nei diversi paesi.

Il premio di cittadinanza è una rendita? Come dimostra il nostro esperimento concettuale, la risposta sembra essere sì. Poiché i lavoratori maggiormente retribuiti potrebbero essere sostituiti da un identico gruppo di persone disposte a lavorare per un salario inferiore, il costo di produzione sarebbe ridotto e il dividendo «nazionale» o «globale» (cioè il reddito netto) aumenterebbe. La rendita di cittadinanza esiste, in prima approssimazione, a causa del controllo degli accessi a una determinata porzione geografica del mondo da parte di chi vi risiede. La cosa, a sua volta, si associa a un flusso elevato di reddito nell’arco della vita che affonda le sue radici nelle elevate disponibilità di capitale, nella tecnologia avanzata e nelle buone istituzioni che esistono in quella regione. L’elemento essenziale è il controllo del territorio, anche se questo si traduce nel controllo su una partecipazione «ideale» alla cittadinanza. La cittadinanza conferisce al titolare un diritto di cointeressenza nella produzione di quella parte del mondo a cui si applica la cittadinanza (e, in alcuni casi, anche alla produzione realizzata altrove dai cittadini del paese)2.

Sembra quindi, a prima vista, che la rendita di cittadinanza sia simile alla rendita della terra o delle risorse naturali. Questa rassomiglianza deriva dal fatto che in entrambi i casi l’elemento che dà origine alla rendita è il controllo su un bene immobile. L’analogia, però, è corretta solo in parte. La rendita dei terreni è dovuta alla diversa produttività dei vari appezzamenti. Il prezzo del prodotto finale (olio o mais) è determinato dal costo di produzione del produttore marginale (più costoso) per la cui produzione vi sia ancora una domanda sufficiente. Di conseguenza, tutti i produttori inframarginali percepiscono una rendita. Nel caso della cittadinanza – che, come vedremo, è una categoria «ideale» e può essere «sganciata» dal territorio –, il nesso con il controllo fisico della terra è più tenue. Inoltre, tutti i cittadini (in qualità di «comproprietari») di ogni paese partecipano alla rendita di cittadinanza o, nel caso del paese più svantaggiato, non ne ricevono alcuna. La seconda differenza rispetto alla rendita della terra è che l’oggetto (la terra) che dà origine alla rendita è commerciabile, cioè può essere acquistato e venduto. Questo non vale, in linea di principio, per la cittadinanza (anche se vedremo che esistono delle eccezioni). La rendita derivante dalla cittadinanza è quindi più simile a una rendita di monopolio ottenuta da associazioni come le corporazioni che agiscono per limitare il commercio. Proprio come nelle corporazioni, la cittadinanza può essere acquisita per cooptazione o per nascita. Quest’ultima modalità è simile alla situazione delle occupazioni ereditarie che si tramandano da genitore a figlio.

La cittadinanza è una categoria «ideale»

La cittadinanza è ancora quasi sempre «legata al territorio», cioè si applica principalmente alle persone che vivono all’interno dei confini geografici di un determinato paese, con il reddito necessario per pagare la rendita di cittadinanza prodotta di solito in quel paese. Ma non solo lì. Questa situazione è facilmente comprensibile se si prende l’esempio di quei cittadini che non vivono nei loro paesi (per esempio, gli americani residenti all’estero). Queste persone hanno accesso alle prestazioni sociali dei rispettivi paesi d’origine, che fanno parte del premio di cittadinanza; le risorse utilizzate per produrre il reddito necessario per pagare queste prestazioni sono nazionali e perlopiù legate al territorio. Un cittadino statunitense che vive in Italia avrà accesso alle prestazioni della previdenza sociale Usa e di altri enti, ma il denaro per pagarle sarà stato prodotto principalmente negli Stati Uniti. Con l’avanzare della globalizzazione, tuttavia, accadrà che queste risorse si svincoleranno dal territorio: possiamo immaginare un mondo in cui una quota crescente del reddito statunitense potrebbe essere prodotta al di fuori degli Stati Uniti per poi rientrare nel paese sotto forma di profitti sul capitale investito all’estero. Una situazione simile potrebbe essere quella di un cittadino filippino residente all’estero che rivendica i benefici della cittadinanza filippina, mentre il reddito necessario per pagarli proviene dalle rimesse dei lavoratori filippini emigrati.

Dilatando queste tendenze nel futuro, potremmo immaginare una situazione in cui la cittadinanza sia completamente svincolata dal territorio: la maggior parte dei cittadini potrebbe non vivere nel proprio paese di cittadinanza, e la maggior parte del reddito di quel paese potrebbe essere prodotta da lavoro o capitale impiegato in altri paesi, eppure i benefici della cittadinanza continuerebbero a essere gestiti nello stesso modo in cui lo sono oggi.

La cittadinanza è quindi vista chiaramente come categoria «ideale». Non si tratta di un diritto di proprietà formale nello stesso senso in cui lo è la proprietà privata di un terreno. Non è nemmeno un diritto di comproprietà su una parte della superficie terrestre da parte delle persone che vi abitano. La cittadinanza è piuttosto un istituto giuridico che esiste solo nella nostra mente (ed è, in questo senso, «ideale»). In senso economico, la cittadinanza è un monopolio congiunto esercitato da un gruppo di persone che condividono una determinata caratteristica giuridica o politica che dà luogo alla rendita di cittadinanza. Avere una determinata cittadinanza è un fatto svincolato dalla necessità di vivere nel proprio paese d’origine, come abbiamo visto qui; inoltre, non è necessario che il reddito per pagare il premio di cittadinanza venga prodotto in quel determinato paese. Il denaro utilizzato per pagare i benefici legati alla cittadinanza non deve necessariamente derivare soltanto dalla produzione realizzata nel particolare luogo formalmente legato alla cittadinanza, né essere percepito da persone che vi abitino (perché il paese stesso può ospitare stranieri che, per il medesimo motivo, potrebbero ricevere una rendita di cittadinanza da un altro paese). Vediamo quindi che la cittadinanza come bene economico può essere, in linea di principio, svincolata, o smaterializzata, rispetto al territorio a cui fa riferimento.

4.1b. La cittadinanza come bene economico

Come ogni rendita percepita nel tempo, la rendita di cittadinanza può essere trasformata in un bene attualizzando i probabili rendimenti futuri. (Nel caso della cittadinanza, questo periodo dura tipicamente fino alla morte del titolare, ma in alcuni casi, come per le pensioni di reversibilità, può durare anche più a lungo). Se la cittadinanza del paese A porta x unità di reddito all’anno più della cittadinanza del paese B, allora il valore del bene (cittadinanza di A) sarà pari alla somma di tutte queste x (attualizzate al tasso appropriato) nell’arco della vita attesa del titolare. Il guadagno tratto da una determinata cittadinanza varierà in funzione della cittadinanza che una persona detiene attualmente, della sua età e di molte altre circostanze che qui ci interessano meno, come il livello di istruzione. Da un punto di vista individuale, la rendita di cittadinanza viene stimata attraverso una serie di confronti bilaterali, in cui il valore della propria cittadinanza attuale viene confrontato con tutte le altre cittadinanze esistenti3. Questo valore sarebbe positivo secondo alcuni calcoli e negativo per altri. Che la cittadinanza è un bene diventa molto chiaro se si considera l’età del potenziale detentore. Ferme restando tutte le altre condizioni (compreso il fatto di avere dei figli e preoccuparsi per loro), la cittadinanza come bene sarà più preziosa per i giovani che non per gli anziani. Il flusso di reddito differenziale che i giovani percepiscono se passano a una cittadinanza «migliore» è più elevato4.

Dobbiamo considerare ora due questioni aggiuntive che porteranno la nostra disamina più vicina al mondo reale. Innanzitutto, il bene «cittadinanza» può diventare oggetto di transazioni di mercato? E in secondo luogo, esistono differenti categorie di cittadinanza? Poiché la risposta in entrambi i casi è affermativa, il risultato sarà quello di moderare la netta dicotomia evidenziata finora tra (a) beni commerciabili e cittadinanza, e (b) cittadinanza e non cittadinanza.

La cittadinanza come bene commerciabile

Negli ultimi vent’anni la cittadinanza è diventata un bene legalmente commerciabile: i permessi di soggiorno che portano alla cittadinanza possono essere acquistati in molti paesi, fra cui Canada e Regno Unito, affrontando un consistente investimento privato. La struttura sul modello delle gilde che protegge la cittadinanza si è quindi un po’ allentata e la cittadinanza è diventata, in alcuni casi, e su scala molto modesta, una merce commerciabile. I governi hanno capito chiaramente che la cittadinanza è in effetti un bene, e il fatto di venderla può essere nell’interesse dei cittadini del paese, supponendo implicitamente che il vantaggio monetario derivante dalla vendita di quel bene vada a compensare più che abbondantemente la perdita legata al fatto di condividere la cittadinanza con una persona in più. È nell’interesse di chi è già cittadino fissare un prezzo elevato per la cittadinanza, che quindi viene offerta in vendita solo a individui ricchi. I costi per l’acquisto, diretto o previo ottenimento del permesso di soggiorno, sono elevati: si va da 250.000 euro in Grecia a 2 milioni di sterline nel Regno Unito. Ma si tratta di costi facilmente sostenibili per soggetti che possiedono grandi patrimoni (persone le cui attività finanziarie possono andare da 1 milione a 5 milioni di dollari): si stima che più o meno un terzo di questi ricchi individui, cioè circa 10 milioni di persone nel mondo, abbiano un secondo passaporto o la doppia cittadinanza (Solimano 2018, p. 16, calcolato sulla base del Credit Suisse, Global Wealth Report 2017).

La sottocittadinanza

Per affrontare il tema della cittadinanza così come si presenta nella realtà, dobbiamo riconoscere che esistono diverse categorie (livelli) di cittadinanza. La nostra preoccupazione, ovviamente, riguarda la cittadinanza come categoria economica, ossia il diritto a un flusso di reddito più elevato. Nella maggior parte dei casi, la cittadinanza è una categoria binaria (0-1) – o si è cittadini o non lo si è – ed è necessario un titolo giuridico formale di cittadinanza per accedere a determinati benefici economici. Ma altre situazioni sono più sfumate. Ci sono anche casi di quella che potremmo chiamare «sottocittadinanza», associata alla maggior parte dei benefici economici che la cittadinanza offre, ma non a tutti. Il caso più noto è quello dei soggiornanti di lungo periodo negli Stati Uniti (titolari della carta di residenza permanente, nota con il nome di green card), benché forme simili esistano anche nella maggior parte dei paesi europei. Questi soggetti hanno accesso a quasi tutti i benefici previsti per i cittadini, con la possibile eccezione di alcuni trasferimenti sociali e del diritto di voto (le eccezioni variano in Europa a seconda del paese, e negli Stati Uniti e in Canada in base allo Stato e alla provincia). Ma l’esistenza dei sottocittadini è importante perché mostra come il rigido sistema della distinzione binaria (cittadino/non cittadino) possa diventare più flessibile, soprattutto in risposta alla domanda di manodopera.

La sottocittadinanza non è limitata alle persone che emigrano per ottenere una rendita di cittadinanza e poi si trovano per qualche tempo nella posizione intermedia di sottocittadini. Fino a poco tempo fa, chi nasceva in Germania da genitori non tedeschi non aveva accesso all’intera gamma di diritti e benefici derivanti dalla cittadinanza, ed era quindi un sottocittadino. La situazione degli arabi che vivono in Israele è simile. Alcuni rimangono per tutta la vita nella condizione di residenti, senza alcuna speranza di ottenere la cittadinanza né di trasferire lo status di soggiornante di lungo periodo ai propri figli. Ma i cittadini israeliani di origine araba si trovano in una posizione ancora più insolita. Sono sollevati da alcuni doveri, come la leva. Sono quindi in una situazione paradossale: se il servizio militare è considerato un costo (cosa logica, per molte buone ragioni, tra cui il mancato guadagno durante la ferma), la loro posizione è un mix fra l’essere sottocittadini, in quanto vivono in un paese che è formalmente definito lo Stato di un altro popolo, e supercittadini, perché hanno diritto alla maggior parte dei benefici, ma vengono risparmiati loro alcuni dei costi. Esistono numerosi altri casi di cittadinanza differenziata5.

4.1c. Libera circolazione dei fattori di produzione

Nuovi atteggiamenti verso la libera circolazione dei fattori di produzione

Come promemoria storico, vale la pena di notare che le attuali posizioni dei paesi ricchi e di quelli poveri rispetto alla libera circolazione dei fattori di produzione sono l’opposto rispetto al passato. I paesi ricchi che erano tipicamente esportatori di capitali ne hanno sostenuto la libera circolazione fino a poco tempo fa, quando hanno cominciato a crescere le preoccupazioni per l’esternalizzazione. Non avevano una posizione ben definita in materia di migrazioni, in quanto i flussi di persone dopo gli sconvolgimenti provocati dalla Seconda guerra mondiale erano stati minimi6. I paesi poveri, invece, pur accogliendo a volte capitali stranieri, sono sempre stati diffidenti, per la paura di essere sfruttati o emarginati. Come vedremo nel sottoparagrafo successivo, questo atteggiamento ha subìto una svolta radicale con l’avvento delle catene globali del valore, che sono ora molto ricercate dalle economie di mercato emergenti. I paesi poveri erano a favore della libera circolazione delle persone in passato, come lo sono ancora oggi. Questo atteggiamento è stato talvolta mitigato dai timori per la fuga dei cervelli, ma nel complesso sembravano preoccupazioni minori rispetto ai vantaggi che molti paesi poveri intravedevano nella riduzione della pressione demografica e nell’aumento delle rimesse. Così, i paesi ricchi che un tempo erano indifferenti o addirittura a favore delle migrazioni (come lo è stata la Germania durante il suo Wirtschaftswunder, il «miracolo» economico degli anni Cinquanta e Sessanta) hanno oggi paura di un fenomeno che pare in aumento, mentre i paesi poveri che un tempo diffidavano del capitale straniero oggi lo corteggiano assiduamente7.

Da un punto di vista economico, impedire ai lavoratori di spostarsi da un paese all’altro è senza dubbio inefficiente. La mobilità di ciascun fattore di produzione è considerata superiore all’immobilità perché ogni fattore di produzione tenderà naturalmente a fluire verso l’area geografica o il ramo di attività in cui il suo rendimento è più elevato, e il suo rendimento è più elevato perché il suo contributo (il valore della produzione realizzata) è maggiore che altrove. Questa proposizione generale si applica in egual misura al capitale e al lavoro.

È importante essere chiari su cosa la proposizione implica e cosa no. Implica che il fattore che si sposta altrove migliora la propria condizione rispetto a dove si trovava prima. Ciò deriva semplicemente dal fatto di avere due possibilità – rimanere o andare via – e scegliere quest’ultima. La proposizione implica inoltre che la produzione totale sarebbe maggiore con l’opzione della mobilità che senza di essa. Ma non implica che tutto il resto andrebbe meglio. La circolazione dei lavoratori o dei capitali dalla loro attuale ubicazione a un’altra potrebbe perturbare o sostituire il lavoro e il capitale, oppure peggiorarne le condizioni rispetto al luogo di origine. In particolare, i lavoratori potrebbero trovarsi ad affrontare condizioni più sfavorevoli e quest’ultimo elemento è uno dei principali motivi di attrito oltre che, probabilmente, una delle ragioni essenziali per cui la mobilità internazionale del lavoro è limitata. In ambito politico, questa è spesso la motivazione che i paesi ricchi adducono contro l’immigrazione.

Le migrazioni al tempo della globalizzazione

Che cosa sono le migrazioni? Per i nostri scopi (cioè, in condizioni di globalizzazione), definiremo le migrazioni come il movimento di un fattore di produzione (il lavoro) quando la globalizzazione avviene in condizioni di reddito medio disuguali tra i paesi. Può sembrare una definizione complicata, ma ogni sua parte è essenziale. Innanzitutto, il lavoro (da una prospettiva strettamente economica) è solo uno dei fattori di produzione, non diverso dal capitale. In linea di principio, non dovremmo trattare un fattore di produzione in modo diverso dall’altro. Per questo motivo, la definizione evidenzia, in prima approssimazione, che il lavoro non ha nulla di speciale.

In secondo luogo, il movimento delle persone (di nuovo, come il movimento dei capitali) è reso possibile dalla globalizzazione. Se il mondo non fosse globalizzato e se le economie fossero autarchiche, con forti controlli sul deflusso e l’afflusso di capitali e manodopera, né l’uno né l’altro fattore si muoverebbero attraverso i confini.

Terzo, se la globalizzazione esistesse, ma avesse luogo in condizioni in cui i redditi nelle diverse parti del mondo non fossero troppo diversi, il lavoro non avrebbe alcun incentivo sistematico a spostarsi. Ci sarebbero sicuramente delle migrazioni, dal momento che le persone si sposterebbero alla ricerca di opportunità migliori per le competenze specifiche in loro possesso, oppure nella speranza di trovare un clima più gradevole o una cultura più congeniale, ma questi movimenti sarebbero di modesta entità e di carattere individuale. Tali flussi di persone sono quelli che osserviamo negli Stati Uniti, dove, per esempio, gli ingegneri informatici hanno maggiori probabilità di trasferirsi nella Silicon Valley e i minatori nel South Dakota, oppure, nell’ambito dell’Ue a 15 (i quindici membri dell’Unione europea prima del 2004), dove i pensionati inglesi si trasferiscono in Spagna alla ricerca di condizioni meteorologiche più favorevoli, o i tedeschi comprano ville in Toscana. Ma questi flussi sono diversi dai movimenti sistematici che esistono a tutti i livelli, cioè quando persone di tutte le età e professioni che vivono in un paese più povero possono aspirare a un miglioramento del loro reddito trasferendosi in un paese più ricco.

Se consideriamo le migrazioni nel contesto della globalizzazione attuale, possiamo facilmente comprendere l’origine e la logica dei movimenti delle persone. Risulta anche evidente che se esistono (a) la globalizzazione e (b) grandi differenze di reddito fra le diverse parti del mondo, i lavoratori non rimarranno là dove sono nati. Crederlo sarebbe contrario al teorema economico elementare secondo cui le persone aspirano a migliorare il loro tenore di vita. Se crediamo, tuttavia, che le persone non dovrebbero spostarsi da un paese all’altro (una sorta di comandamento), possiamo logicamente sostenere che si dovrebbe invertire la globalizzazione (ossia che si dovrebbero introdurre ostacoli alla libera circolazione dei capitali e del lavoro) o che si dovrebbe compiere un grande sforzo per accelerare la convergenza dei redditi fra paesi poveri e paesi ricchi. Mentre il primo approccio ridurrebbe immediatamente le migrazioni, il secondo richiederebbe decenni per rallentarle, ma alla fine raggiungerebbe lo scopo8.

Il fatto che gli approcci possibili siano solo due, e soltanto uno di essi funzioni rapidamente, spiega perché chi si oppone alle migrazioni ha una sola proposta coerente da un punto di vista logico, e cioè rendere i paesi meno globalizzati erigendo barriere alla circolazione dei capitali e dei lavoratori. Pur essendo coerente, la proposta va incontro a diversi problemi. Una così drastica inversione di tendenza della globalizzazione è possibile da immaginare, ma è improbabile che si realizzi a causa della struttura organizzativa estremamente complessa a sostegno della globalizzazione stessa che è stata costruita negli ultimi settant’anni. Anche se alcuni paesi facessero un passo indietro, la maggioranza non andrebbe in quella direzione. Ulteriori ostacoli alla libera circolazione dei capitali e del lavoro porterebbero anche alla riduzione dei redditi a livello globale, anche nei paesi che avessero scelto di «uscire» dalla globalizzazione. La prova può giungere da un’argomentazione contraria: se si sostiene che il reddito nazionale non sarebbe influenzato dalle barriere di confine, allora si dovrebbe anche sostenere che il reddito non sarebbe influenzato da barriere interne alla circolazione dei capitali e del lavoro. Si dovrebbe quindi argomentare che non importa se le persone o i capitali si spostano oppure no, per esempio, tra New York e la California o tra due località qualsiasi degli Stati Uniti. Proseguendo il ragionamento fino a unità geografiche sempre più piccole, si giungerebbe presto alla conclusione che la mobilità del lavoro (geograficamente o per occupazione) non ha alcun effetto sul reddito totale, e questa è una proposizione evidentemente falsa9. L’assurdità di tale posizione rivela che la stessa, se assunta rispetto alla libera circolazione delle persone da un paese all’altro, è altrettanto assurda.

L’inadeguatezza di questo argomento mette gli oppositori delle migrazioni in un vicolo cieco in cui hanno bisogno di difendere le politiche anti-immigrazione nonostante gli effetti negativi di queste politiche sul benessere globale e su quello del paese che sostengono di voler proteggere. Si tratta in effetti di una posizione molto difficile da sostenere, e pochissime persone che hanno intrapreso l’esercizio logico delineato sopra la assumerebbero.

Sembra quindi che, per quanto riguarda gli scambi di merci o la circolazione transfrontaliera dei capitali, la migliore politica in materia di lavoro sarebbe la libera circolazione delle persone da un paese all’altro. Laddove gli effetti su specifici gruppi di lavoratori fossero negativi, questi dovrebbero essere affrontati mediante politiche specifiche rivolte a tali gruppi, così come si fa di solito (almeno in teoria) per mitigare gli effetti deleteri delle importazioni su determinate categorie di lavoratori nazionali.

E allora, siamo venuti a capo del problema delle migrazioni? Purtroppo no.

Perché il lavoro è diverso dal capitale

Il motivo per cui non abbiamo ancora risolto questo problema è che chi vi si oppone ha una carta in più da giocare che finora abbiamo ignorato. È la convinzione che il lavoro e il capitale, benché entrambi fattori di produzione e quindi in senso astratto uguali, siano fondamentalmente diversi. Il capitale, in questa prospettiva, può entrare nelle società senza produrre cambiamenti radicali al loro interno, mentre nel caso del lavoro questo non è possibile. I fautori di tale visione potrebbero sostenere che un’impresa straniera può investire in un paese, introdurre un nuovo modo di organizzare il lavoro, e magari anche sostituire alcuni tipi di lavoratori impiegandone altri, senza però disturbare – indipendentemente dal numero di tali imprese straniere che giungano nel paese – le caratteristiche culturali o istituzionali chiave della società. Questa posizione, tuttavia, può essere contestata. L’impatto delle nuove tecnologie è spesso dirompente da un punto di vista sociale: non solo alcune competenze diventano superflue, ma anche quello che può sembrare un cambiamento in meglio avrà molti effetti collaterali, alcuni dei quali negativi. Per esempio, le aziende straniere possono essere meno gerarchizzate o più aperte ad assumere le donne o gli omosessuali e a non discriminarli. Mentre molti considerano tali sviluppi auspicabili, la popolazione autoctona potrebbe giudicarli un fattore di disturbo per il proprio modo di vita e i propri valori. La cosa importante da ricordare a coloro che attribuiscono effetti di disturbo sociale solo ai lavoratori migranti è che effetti di disturbo analoghi possono derivare dall’afflusso di capitali dall’estero.

Ma potrebbe ancora essere vero che la circolazione dei lavoratori crea disturbi maggiori. È questa, infatti, l’argomentazione finale e decisiva di cui si fanno scudo coloro che si oppongono alle migrazioni. Un grande afflusso di lavoratori stranieri diversi per cultura, lingua, comportamenti, valori e modalità di interazione con gli altri può creare, per esempio, insoddisfazione in entrambe le parti (i nativi e gli immigrati), oltre che portare a conflitti sociali, perdita di fiducia e, infine, addirittura alla guerra civile.

George Borjas (2015) sostiene che i migranti dai paesi poveri si portano dietro i sistemi di valori dei loro luoghi di provenienza. Nel complesso, questi sistemi di valori sono in contrasto con lo sviluppo (ecco perché i paesi sono poveri) e, entrando in un paese più ricco e portando con sé questi loro comportamenti, i migranti minano le istituzioni del paese ricco che sono necessarie alla crescita. I migranti, in questo senso, sono come le termiti: distruggono strutture stabili e robuste, e sarebbe quindi ragionevole impedirglielo. Si noti che la posizione di Borjas contraddice radicalmente l’esperienza storica americana, sia nei fatti sia nello spirito dei celebri versi «Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free»10. Secondo la logica di Borjas, queste masse «stanche e povere» dovevano aver sovvertito già da tempo la prosperità americana.

Vi sono, tuttavia, esempi storici che sostengono il punto di vista di persone come Borjas. Quando i Goti si trovarono a subire l’assalto furioso degli Unni all’inizio del iv secolo, implorarono i Romani di permettere loro di attraversare il limes, la frontiera militare, sul Danubio per stabilirsi negli attuali Balcani. Dopo attenta valutazione, i Romani si dissero d’accordo, ma pur permettendo loro l’ingresso, vollero approfittare dell’impotenza dei Goti e commisero una serie di oltraggi: portarono via i loro figli, rapirono le donne e ridussero in schiavitù gli uomini. Quella che ai governanti del centro dell’Impero era sembrata una mossa saggia e generosa si trasformò sul campo nel suo contrario. Il risultato fu che i Goti «salvati», a cui era stato concesso di entrare in quei territori, cominciarono a nutrire un odio implacabile verso l’Impero romano che portò in principio alla loro ribellione e poi a numerose battaglie – tra cui quella che vide morire, per la prima volta, un imperatore romano sul campo di battaglia – e infine al sacco di Roma condotto nel 410 dai Goti di Alarico (anche se Roma non era ormai più la capitale). In questo caso, le migrazioni su vasta scala e il mescolarsi delle popolazioni si sono rivelati disastrosi. Si potrebbero addurre esempi simili praticamente all’infinito, soprattutto se consideriamo (come sarebbe doveroso fare) la conquista europea delle Americhe alla stregua di una migrazione, cioè un movimento di persone in cerca di una vita migliore. La conquista è stata una catastrofe per le popolazioni indigene, che nei loro primi incontri con i migranti europei si erano dimostrate, in molti casi, estremamente accoglienti.

Questo genere di argomentazioni contro le migrazioni ha un qualche fondamento. Il mescolarsi su vasta scala di popoli di culture diverse potrebbe, anziché portare a un reddito più alto per ognuno, produrre scontri e guerre deleteri per tutti. Una visione molto pessimistica della natura umana in cui la sovrapposizione culturale del proprio gruppo sia ritenuta fondamentale e spesso incompatibile con la sovrapposizione culturale di un altro gruppo di persone sarebbe quindi a favore di migrazioni limitate o pari a zero, anche se, in senso puramente economico, le migrazioni porterebbero a un risultato netto positivo per la popolazione autoctona. Ma, nel lungo periodo, secondo tali punti di vista, permettere le migrazioni potrebbe rivelarsi disastroso.

4.1d. Conciliare le preoccupazioni dei nativi con i desideri dei migranti

Poiché intravedo un fondo di verità nell’affermazione secondo cui le migrazioni sono culturalmente dirompenti o – volendo precisare meglio il concetto – poiché prendo atto che questo punto di vista, valido o meno che sia, è sostenuto implicitamente o esplicitamente da molte persone, propongo un approccio alternativo (e sicuramente controverso) alle migrazioni là dove – è bene ripeterlo – queste avvengano in un ambiente caratterizzato da redditi medi disuguali nei diversi paesi e, quindi, da premi di cittadinanza significativi di cui godono le persone che vivono nei paesi ricchi.

Una proposta in materia di migrazioni

Il tratto distintivo principale del mio approccio, in base al quale si regge o si sgretola, è la proposizione seguente: è più probabile che una popolazione autoctona accetti i migranti se è meno probabile che questi rimangano permanentemente nel paese sfruttando tutti i vantaggi della cittadinanza. Questa proposizione introduce una relazione negativa fra (a) la disponibilità ad accettare i migranti e (b) l’estensione dei diritti di questi ultimi. Esaminiamola più in dettaglio, considerando prima di tutto il suo contrario. Una relazione positiva fra (a) e (b) è improbabile. Ciò implicherebbe che quanti più sono i diritti concessi ai migranti – i quali alla fine sarebbero interamente equiparati in termini di status al resto della cittadinanza – tanto più i nativi sarebbero disposti ad accoglierne altri. Non è impossibile credere che i nativi possano essere desiderosi di integrare al massimo gli stranieri, ma è piuttosto improbabile, a mio avviso, che nel momento in cui concedessero pieni diritti ai migranti, i nativi vorrebbero farne entrare un numero ancora maggiore. Si può pensare che questa condizione sussista solo là dove ci fosse disperatamente bisogno di una popolazione più numerosa, per esempio a causa di una minaccia esterna, o dove i migranti provenissero da un gruppo che la classe dirigente ritenga utile per l’espansione. (Quest’ultimo è stato il caso di alcuni paesi dell’America Latina e dei Caraibi che hanno incoraggiato i migranti provenienti dall’Europa per ridurre la quota di popolazioni indigene o nere.) Ma, nel complesso, una relazione positiva fra le due sembra molto improbabile e, fatta eccezione per alcuni casi specifici in cui un determinato tipo di migrante svolge un ruolo preassegnato, questa non è mai stata osservata, nemmeno nei paesi più aperti. Il caso migliore in cui sperare è quindi che i nativi abbiano semplicemente le idee chiare su quanti migranti intendono accettare, a prescindere dai diritti loro concessi. In tal caso, i fattori (a) e (b) sarebbero ortogonali l’uno rispetto all’altro; sarebbe la situazione della «quota forfettaria»: un numero fisso di migranti – se del caso, pari anche a zero – che i nativi sono disposti ad accettare, a qualsiasi condizione.

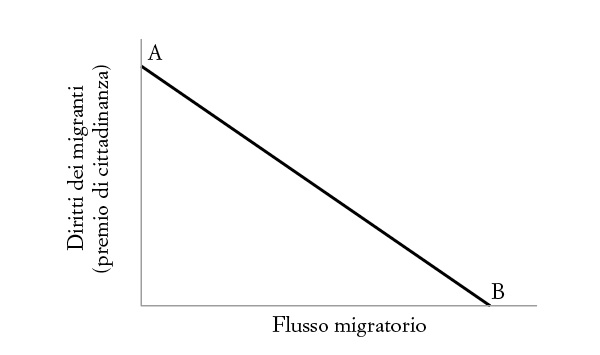

Ma senza voler assolutamente appoggiare il punto di vista della «quota forfettaria» dei migranti (dove nessun incentivo può modificare il punto di vista dei nativi sulle migrazioni), sembra ragionevole ritenere che esista una sorta di curva della domanda per i migranti, in cui la domanda è minore quando il costo dei migranti, in termini di diritti e di condivisione del premio di cittadinanza a cui possono ambire, è maggiore. Questa relazione è illustrata nella figura 4.1.

Figura 4.1. Compromesso fra numero di

migranti e diritti garantiti agli stranieri.

Il grafico mostra che se i diritti concessi ai migranti sono molto

pochi, i nativi potrebbero essere più disposti ad accettarne un

numero maggiore.

Consideriamo ora i due casi opposti di quella relazione. In uno, a tutti i migranti vengono attribuiti, al loro arrivo, esattamente gli stessi diritti e doveri dei cittadini. Immaginiamo che vengano forniti loro documento d’identità e passaporto, accesso alle prestazioni e ai trasferimenti sociali, tutela del posto di lavoro, diritto di voto, assistenza sanitaria, alloggio e istruzione gratuita non appena mettono piede sul suolo del nuovo paese. Possiamo supporre, se la politica fosse questa, che i nativi tenderebbero ad accettare pochissimi migranti. Questo è il motivo per cui a una posizione di migrazione desiderata prossima allo zero da parte dei nativi corrisponde la posizione di diritti ampi ed estesi (figura 4.1, punto A). L’estremo opposto è quello in cui vengono concessi ai migranti pochissimi diritti: possono non avere accesso all’istruzione gratuita, al welfare e alla previdenza sociale, così come possono vedersi negare il diritto al ricongiungimento con la famiglia, o addirittura, come suggerito da Richard Freeman (2006), essere soggetti a un’imposizione fiscale più elevata rispetto ai nativi (per via degli evidenti benefici che traggono dalla migrazione). Presuppongo che a questo estremo i nativi sarebbero disposti ad accettare più migranti che non nel primo caso estremo, ossia che il valore sull’asse orizzontale della figura 4.1 (punto B) sarebbe maggiore.

Questi due casi illustrano la mia idea di una relazione negativa fra la disponibilità ad accettare i migranti e l’estensione dei loro diritti. I due estremi (A e B) sono, in effetti, sufficienti per la presenza di una relazione negativa (supponendo che la relazione sia continua e monotòna). Possiamo semplicemente tracciare una linea (la curva della «domanda») che collega i due punti. A seconda delle condizioni di un singolo paese, dell’ampiezza della combinazione di diritti che offre, dei suoi precedenti nei rapporti con i migranti o della generosità della popolazione locale, la curva discendente che collega i due punti può assumere forme diverse. Può essere più ripida o più piatta; può essere quasi piatta in alcune parti e scendere repentinamente in altre. Ma la relazione cruciale della pendenza negativa è consolidata, e sarebbe compito di ogni paese individuare il punto della curva della domanda in cui desidera collocarsi.

La relazione qui proposta può dare spazio a un’ampia varietà di risultati misurati in termini di trattamento dei migranti e dei loro afflussi. Con il trattamento meno vantaggioso per i migranti, si potrebbe immaginare un sistema di migrazione circolare in cui autorizzare una persona a rimanere nel paese di destinazione solo per un periodo, per esempio, di quattro o cinque anni, senza famiglia al seguito, con la possibilità di lavorare per un unico datore di lavoro. Tutti i diritti dei migranti in materia di lavoro sarebbero gli stessi dei lavoratori nazionali (retribuzione, assicurazione contro gli infortuni e la malattia, iscrizione al sindacato e simili), ma non godrebbero di altri diritti civili. Non riceverebbero prestazioni sociali se non quelle legate al lavoro e non avrebbero diritto di voto. In breve, riceverebbero un premio di cittadinanza molto diluito. In questa che è l’ipotesi peggiore per i migranti, il sistema sarebbe simile, senza maltrattamenti e minacce di violenza, a quello attualmente esistente nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo e a Singapore, e al regime a cui sono sottoposti i titolari di determinati tipi di visto nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Si potrebbe anche muoversi lungo la curva della domanda e offrire più diritti; all’estremo opposto, l’offerta sarebbe di piena uguaglianza con la cittadinanza nazionale.

Vantaggi della proposta

Il vantaggio di pensare alle migrazioni in un tale contesto non è solo quello di consentire flessibilità nella scelta della migliore strategia al riguardo, ma, cosa più importante, di prevenire, attraverso la flessibilità, la scelta dell’opzione peggiore, ossia migrazioni zero. Descrivo a ragion veduta quella delle migrazioni zero come l’opzione peggiore poiché, rispetto a qualsiasi altra alternativa, sarebbe la più svantaggiosa per i migranti, per ampi segmenti della popolazione autoctona (coloro le cui competenze sono complementari a quelle dei migranti o che beneficerebbero dei costi inferiori di produzione di beni e servizi prodotti dai migranti), e per la povertà e la disuguaglianza a livello globale. Accordare diritti differenziati a categorie diverse di residenti è un modo per combattere l’ipotesi peggiore. Non è una soluzione ideale. Se il mondo fosse organizzato diversamente (per esempio, non in Stati-nazione), o se le culture dei popoli fossero omogenee, o ancora se il divario fra i redditi medi dei paesi fosse contenuto, o se le persone fossero sempre buone e pacifiche, le cose potrebbero senza dubbio migliorare. Ma poiché nulla di tutto ciò è vero, abbiamo bisogno di un approccio realistico che prenda le opinioni del mondo e delle persone per quelle che sono e, entro tali limiti, elabori una soluzione praticabile.

Trattare in modo differente categorie diverse di residenti è già, come ho detto prima, una realtà in molti paesi. I permessi di soggiorno consentono alle persone di vivere e lavorare nei paesi di destinazione senza godere di tutta una serie di diritti civili. Negli Stati Uniti, il sistema dei diritti e dei doveri è già segmentato. I sottocittadini come i migranti privi di documenti – il cui numero è stimato in oltre 10 milioni, vale a dire circa il 3-4 per cento della popolazione statunitense – non hanno diritto a prestazioni sociali e spesso sono ostacolati nell’accesso all’istruzione gratuita o se la vedono semplicemente negare in certi Stati o in alcune scuole statali; la loro scelta in materia di posti di lavoro è molto limitata (possono accedere solo a quelli per i quali non è richiesta la documentazione completa) e vivono sotto la continua minaccia della deportazione. Non possono viaggiare al di fuori degli Stati Uniti, e questo rende la loro posizione simile a quella dei cittadini dei paesi dell’ex blocco sovietico. Tuttavia, accettano queste gravi limitazioni dei loro diritti e delle loro libertà, nonché uno status sociale inferiore rispetto alla popolazione nativa, in virtù dei guadagni più elevati, della minore violenza e di un trattamento migliore rispetto a quello che riceverebbero nel loro paese d’origine, e anche nell’aspettativa che i diritti dei loro figli non saranno limitati quanto i loro. Le categorie superiori a quella degli immigrati privi di documenti includono persone con diversi tipi di visti temporanei, che possono rimanere negli Stati Uniti solo per un certo numero di anni e lavorare per uno specifico datore di lavoro. I titolari di carta verde sono, in termini di possibilità di lavoro e anche di tassazione, equivalenti ai cittadini, ma non hanno diritto di voto (e quindi non hanno voce in capitolo in materia di imposizione fiscale o qualsiasi altra politica nazionale). Vediamo quindi in questo esempio che esistono già condizioni variabili, alcune delle quali si sono fatte strada a poco a poco in maniera surrettizia, e gradi di appartenenza in un’area che, teoricamente, dovrebbe ammettere solo una distinzione binaria fra cittadini e non cittadini. Molti di questi approcci rappresentano aggiustamenti rispetto alla globalizzazione e al mondo della non autarchia, dove quel genere di divisione netta tra cittadini e non cittadini che esisteva nel Novecento oggi non è più sostenibile.

Flessibilità nella scelta del punto sulla curva della domanda non significa flessibilità nell’applicazione delle regole. È vero il contrario. Affinché il sistema di migrazione circolare funzioni, è necessario consentire dei flussi legali. Allo stesso tempo, però, occorre chiudere tutti i canali di immigrazione clandestina. In caso contrario, la scelta ponderata del punto ottimale sulla curva della domanda diventerà irrilevante e il livello effettivo delle migrazioni potrà superare di gran lunga quello ottimale scelto; in tal caso, il pericolo di un contraccolpo negativo sarebbe grave. Se si dimostra che un paese non è in grado di applicare le regole, gli elettori nazionali potrebbero decidere che l’unica soluzione ragionevole è quella di azzerare le migrazioni. Affinché il sistema funzioni, la flessibilità nella scelta dei livelli ottimali di migrazione deve coesistere, a volte, con un giro di vite spietato sulle migrazioni in eccesso.

Svantaggi della proposta

Ma tali proposte che invocano un trattamento discriminatorio de facto dei migranti hanno anche i loro svantaggi. Il più grave è probabilmente la creazione di una sottoclasse la quale, benché non sempre composta dagli stessi individui (nel caso della migrazione circolare), esisterebbe senza mai essere assorbita dalla comunità indigena. Si può pensare che questo porterebbe alla creazione di ghetti locali, a un tasso elevato di criminalità e a un generale senso di alienazione dalla popolazione autoctona (e viceversa). Il problema della ghettizzazione può essere meno grave di quanto non sembri a prima vista, in quanto migranti più qualificati e ben retribuiti si mescolerebbero più facilmente con le popolazioni autoctone, ma è improbabile che lo stigma e i problemi di esclusione verrebbero mai completamente eliminati. Occorrerebbe anche applicare con rigore, e magari anche con la coercizione, le norme sull’obbligo di espatrio al termine dei periodi di tempo concessi, e avviare grandi cambiamenti nei paesi che non hanno carte d’identità nazionali.

Questa preoccupazione solleva il problema di come garantire la stabilità sociale in una società così diversificata e in parte disarticolata, in cui i migranti potrebbero costituire una classe a sé. Nella misura in cui i migranti fossero maggiormente diversificati in termini di istruzione e reddito, avrebbero minori probabilità di essere percepiti come una classe a parte, un po’ come i titolari della carta verde negli Stati Uniti di oggi, che non sono visti come un gruppo distinto proprio in quanto individui con diversi livelli di istruzione, competenze e culture. Le differenze di competenze, di tipo di lavoro e di reddito faranno sì che non vivano in aree geografiche separate (lontane dai nativi) e le differenze nelle origini etniche non permetteranno di classificarli come gruppo fisicamente riconoscibile o con molte cose in comune tra loro.

Inoltre, quando ponderiamo gli svantaggi della soluzione proposta, non dobbiamo limitarci a considerarne la somma. Dobbiamo soppesarli rispetto alle alternative, per esempio che un maggiore aiuto da parte dei paesi ricchi potrebbe essere un modo per arginare le migrazioni. Ma per contro, bisogna dire che gli aiuti hanno dato finora pochissimi frutti e, anche se la situazione dovesse cambiare, ci vorrebbe molto tempo prima che questo approccio risolva il problema essenziale delle enormi disparità di reddito che costituiscono un incentivo inarrestabile all’emigrazione11. Pertanto, l’alternativa al menù flessibile dei diritti di cittadinanza si rivelerebbe di nuovo una soluzione di migrazioni zero, il che significherebbe Fortezza Europa e Fortezza America e molti altri morti lungo i confini tra queste due regioni ricche e i loro vicini meridionali più poveri. Non certo un risultato auspicabile.

Passiamo ora ad analizzare la mobilità dei capitali in condizioni di globalizzazione.

4.2. Il capitale: le catene del valore globali

La catena del valore globale – un modo di organizzare la produzione in cui le varie fasi del processo si svolgono in paesi diversi – è probabilmente l’innovazione organizzativa più importante in quest’epoca di globalizzazione. Le catene del valore globali sono state rese possibili sia dalla capacità tecnologica di controllare efficacemente i processi produttivi a distanza sia dal rispetto globale dei diritti di proprietà.

In passato, la mancanza di questi due elementi ha limitato l’espansione del capitale straniero. Quasi duecentocinquanta anni fa Adam Smith aveva osservato che i detentori di capitali preferiscono investire vicino a dove vivono per tenere d’occhio la produzione e il modo in cui viene gestita l’azienda (La ricchezza delle nazioni, libro IV, cap. 2). Fino a quando la rivoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict) non ha consentito a persone distanti migliaia di chilometri di mantenere uno stretto controllo sul processo di produzione, è rimasta valida la tesi di Smith, ossia che non potesse esistere capitale globalizzato.

La protezione globale dei diritti di proprietà è il secondo cambiamento importante. La prima era della globalizzazione, databile indicativamente dal 1870 al 1914, fu ostacolata dalla mancanza di garanzie che le proprietà all’estero sarebbero state al riparo da abusi o nazionalizzazioni. La «soluzione» fu trovata nell’imperialismo e nel colonialismo. Le nazioni esportatrici di capitali andarono alla conquista di altri territori o fecero in modo di garantirsi il controllo della politica economica delle quasi colonie affinché paesi come la Cina, l’Egitto, la Tunisia e il Venezuela non avessero altra scelta se non quella di tutelare i diritti di proprietà degli stranieri12. Lo stesso ruolo che il colonialismo ha svolto allora, in maniera più brutale, è quello assunto oggi dal Fondo monetario internazionale (Fmi), dall’Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (Miga), da centinaia di trattati bilaterali di investimento e da altri organismi di governance globale: sono i custodi contro le nazionalizzazioni e l’abuso delle proprietà estere. In questo senso, la globalizzazione ha creato una sua propria struttura di governance.

Le catene del valore globali hanno ridefinito lo sviluppo economico. In passato si sosteneva che la partecipazione dei paesi in via di sviluppo alla divisione internazionale del lavoro fosse negativa ai fini della loro affermazione per almeno tre motivi e che avrebbe portato allo «sviluppo del sottosviluppo», come lo definì André Gunder Frank in un autorevole articolo pubblicato nel 1966.

Innanzitutto, secondo la scuola di pensiero della dependencia (teoria della dipendenza), i rapporti con il Nord del mondo coinvolgevano solo un numero limitato di settori di esportazione e non erano riusciti a sviluppare collegamenti interni avanti o indietro tali da spingere i paesi del Terzo Mondo sulla strada dello sviluppo sostenibile.

Questo punto di vista era integrato da un secondo argomento, definito «pessimismo verso le esportazioni», secondo cui il Sud del mondo sarebbe rimasto indefinitamente un esportatore di materie prime, con un deterioramento delle ragioni di scambio nel lungo periodo.

Infine, Robert Allen (2011) ha recentemente sostenuto che il progresso tecnologico avviene sempre in base al rapporto capitale-lavoro del paese più sviluppato in quel momento. Per esempio, la Gran Bretagna – che nel 1870 era l’economia più avanzata – aveva interesse a introdurre nuove modalità di produzione secondo il rapporto capitale-lavoro (K/L) che la caratterizzava allora; allo stesso modo, gli Stati Uniti, in quanto economia più avanzata di oggi, sono incentivati a innovare in quelle tecniche di produzione che utilizzano rapporti K/L molto elevati. In generale, le economie avanzate non hanno interesse a innovare ai rapporti K/L a cui non producono. (Per esempio, nessuno negli Stati Uniti sarebbe disposto a spendere allo scopo di trovare un modo migliore per costruire un’automobile usando il lavoro manuale anziché i robot). L’implicazione è che oggi i paesi poveri si trovano di fronte alla stessa funzione produttiva, tecnologicamente arretrata e vecchia di due secoli, perché nessuno nel mondo ricco ha interesse a migliorare l’efficienza della produzione al rapporto K/L che esiste da loro. In altre parole, i paesi tecnologicamente avanzati non hanno nessun incentivo a trovare metodi di produzione più efficienti a rapporti K/L diversi dai propri, e i paesi poveri non possiedono il know-how per farlo. Questi ultimi restano quindi invischiati nella trappola della povertà: per svilupparsi hanno bisogno di migliorare la loro produzione, ma le tecnologie esistenti al loro rapporto K/L sono antiquate e inefficienti.

Tutto questo pessimismo verso il Sud del mondo è stato ribaltato dall’aumento delle catene globali del valore. Oggi, perché un paese si possa sviluppare, deve essere incluso nelle filiere occidentali piuttosto che cercare di staccarsi dal mondo ricco. Una delle ragioni principali è che gli investitori stranieri vedono le catene globali del valore come parte integrante dei propri processi produttivi: non occorre più «supplicarli» affinché introducano le tecnologie più avanzate o più appropriate, perché oggi hanno l’incentivo a introdurre lo sviluppo tecnologico al livello dei salari e del rapporto K/L dei paesi poveri, eliminando così la trappola della povertà indicata da Allen. L’importanza di questo cambiamento – sia per la vita reale sia per quanto ci dice a proposito della giustificazione ideologica della globalizzazione come via per lo sviluppo dei paesi più poveri – è davvero fondamentale.

La globalizzazione come spacchettamento

Tali questioni sono analizzate con grande competenza nel libro di Richard Baldwin La grande convergenza (2018). Secondo l’autore, gli unici ad aver accelerato il loro sviluppo sono i paesi che sono stati in grado di inserirsi nelle catene globali di approvvigionamento (o catene del valore), ossia Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Thailandia e Polonia; alcuni altri (Bangladesh, Etiopia, Myanmar, Vietnam, Romania) si potrebbero aggiungere all’elenco. Tuttavia, per capire come mai abbiano tratto tali e tanti vantaggi dalla globalizzazione, dobbiamo comprendere gli aspetti tecnici che differenziano la globalizzazione di oggi da quella precedente, oltre alla migliore tutela dei diritti di proprietà (grazie ai trattati internazionali e ai meccanismi di applicazione). Sono queste nuove e specifiche caratteristiche della globalizzazione ad aver conferito così grande importanza alle catene globali del valore.

Baldwin individua nella globalizzazione tre epoche che si caratterizzano per la riduzione dei costi di trasporto, prima delle merci, poi delle informazioni e infine delle persone. Le prime due epoche corrispondono alle due globalizzazioni che ho già menzionato, mentre la terza è nel futuro. Il ragionamento è il seguente: quando il trasporto delle merci era pericoloso e costoso, la produzione e il consumo dovevano coincidere geograficamente e le comunità consumavano ciò che producevano. Anche nelle società premoderne più sviluppate, come la Roma antica, la maggior parte dei commerci riguardava beni di lusso e grano. Ma Roma era un’eccezione; nella maggior parte delle società premoderne, il commercio era minimo.

Poi venne la rivoluzione industriale, che abbassò i costi di trasporto delle merci. Questo rendeva possibile la spedizione di prodotti verso destinazioni lontane e diede origine alla prima globalizzazione, o primo «spacchettamento» (unbundling), come lo definisce Baldwin: le merci si producevano «qui» e si consumavano «là». Questo fenomeno ha anche fornito all’economia praticamente tutti i concetti e gli strumenti intellettuali che usiamo ancora oggi. Il primo spacchettamento creò una nuova preoccupazione per la bilancia commerciale nazionale, introducendo così il mercantilismo. Portò inoltre a focalizzarsi sulla produzione nazionale dei beni in tutte le loro fasi e a una visione del commercio inteso come la nazione A che esporta un bene verso la nazione B (ma non l’azienda A che vende beni all’azienda B, o l’azienda A che vende beni alla propria controllata, che poi li vende all’azienda B). In ultimo, ci ha fornito una teoria della crescita che vede passare le nazioni dalla produzione di cibo alla produzione di manufatti e in seguito di servizi. Praticamente tutti gli strumenti dell’economia moderna sono ancora radicati nel modo in cui è avvenuto il primo spacchettamento13, le cui principali caratteristiche sono state (a) il commercio di beni, (b) gli investimenti esteri diretti (che, in assenza di altri mezzi per garantire i diritti di proprietà in luoghi lontani, hanno portato al colonialismo) e (c) gli Stati-nazione.

La seconda globalizzazione

Oggi, in quello che Baldwin identifica come il secondo spacchettamento (e la seconda globalizzazione), tutti e tre gli attori principali sono cambiati. Ora, il controllo e il coordinamento della produzione si fanno «qui», ma la produzione effettiva delle merci avviene «là». Notiamo la differenza: prima si spacchettano la produzione e il consumo, poi la produzione stessa14. Lo spacchettamento della produzione è stato reso possibile dalla rivoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che ha permesso alle aziende di progettare e controllare i processi dal centro e di estendere la produzione a centinaia di unità o a subappaltatori sparsi in tutto il mondo. I costi minimi del trasporto delle informazioni (in sostanza, la capacità di coordinare e controllare indipendentemente dalla distanza) hanno rappresentato per il secondo spacchettamento ciò che il basso costo del trasporto marittimo ha significato per il primo. Ora, i principali attori sono (a) l’informazione e il controllo (invece dei beni), (b) le istituzioni coercitive globali (invece del colonialismo), e (c) le aziende (invece delle nazioni).

Un altro paio di aspetti caratterizzano il secondo spacchettamento. Innanzitutto, è aumentata l’importanza delle istituzioni. Quando la globalizzazione riguardava solo le esportazioni di beni, le istituzioni del paese verso cui le merci venivano esportate non avevano grande importanza; che fossero buone o cattive, gli esportatori venivano pagati più o meno allo stesso modo15. Non è così per il secondo spacchettamento. Quando la produzione viene delocalizzata, la qualità delle istituzioni, delle infrastrutture e della politica nel paese ricevente riveste la massima importanza per il centro. Se i progetti vengono rubati, le merci confiscate, o gli spostamenti delle persone tra il centro e la sede delocalizzata all’estero diventano difficoltosi, l’intera struttura produttiva dell’azienda crolla. Per il centro, la qualità delle istituzioni nella sede estera diventa importante quasi quanto la qualità delle istituzioni a livello locale. Ciò significa che le istituzioni della periferia devono essere il più lontane possibile dalle istituzioni esistenti nel centro o essere il più possibile integrate, il che è esattamente l’opposto di quanto insegnava la scuola della dependencia.

In secondo luogo, il progresso tecnologico nelle sedi all’estero assume oggi sfumature completamente diverse rispetto al passato. Mentre un tempo i paesi in via di sviluppo dovevano cercare di indurre gli investitori stranieri a condividere il loro know-how, ora un’azienda con sede nel centro (la casa madre) ha tutto l’interesse a far sì che la migliore tecnologia sia utilizzata nella sede offshore, che è diventata parte integrante della catena di produzione del centro stesso. Si tratta di un cambiamento enorme: non sono più i paesi poveri che cercano di incentivare le società straniere a trasferire le tecnologie, perché ora sono coloro che le possiedono a volerle trasferire il più possibile verso le sedi delocalizzate.

La situazione, in un certo senso, si è capovolta: ora è la nazione in cui si trova la casa madre che cerca di impedire all’azienda di trasferire le sue migliori tecnologie verso la periferia. Le rendite da innovazione, percepite da chi detiene posizioni di leadership a livello tecnologico, vengono disperse lontano dal centro. Questo è uno dei principali motivi per cui la gente nel mondo ricco si lamenta spesso dell’esternalizzazione (o delocalizzazione). Il fenomeno attira critiche non solo in quanto dannoso per l’occupazione nazionale, ma anche perché le rendite da innovazione vengono condivise più spesso con i lavoratori stranieri che non con quelli nazionali. I guadagni derivanti dalle nuove tecnologie vanno agli imprenditori e ai capitalisti del centro, ma anche ai lavoratori delle aree meno sviluppate in cui viene esternalizzata la produzione. Un’indicazione di questo processo è che la delocalizzazione è stata particolarmente forte nelle industrie ad alta tecnologia. In uno studio su otto economie avanzate (Danimarca, Finlandia, Germania, Giappone, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti), Bournakis, Vecchi e Venturini (2018) hanno rilevato che la delocalizzazione in ambito high-tech è passata dal 14 per cento del valore aggiunto alla fine degli anni Novanta (il livello a cui era dall’inizio di quel decennio) a circa il 18 per cento del 2006. La delocalizzazione nelle industrie a bassa tecnologia è rimasta stabile intorno all’8 per cento del valore aggiunto. Le persone escluse dai benefici sono i lavoratori dei paesi ricchi. Questo cambiamento è anche una delle ragioni principali per cui la globalizzazione di oggi è accompagnata dalla perdita di potere contrattuale dei lavoratori nei paesi ricchi e dalla stagnazione dei salari dei lavoratori meno qualificati (o almeno di quelli che possono essere facilmente sostituiti da stranieri). Questo spiega anche i recenti tentativi di mettere un freno alla globalizzazione nel mondo sviluppato. E, soprattutto, è all’origine di una tacita coalizione che si è formata, a livello globale, fra i ricchi dei paesi ricchi e i poveri dei paesi poveri.

La seconda globalizzazione introduce il capitalismo globale

Il secondo spacchettamento muta anche radicalmente il nostro punto di vista secondo cui lo sviluppo passerebbe attraverso fasi ordinate e predeterminate. Secondo la vecchia concezione – elaborata sul modello dei percorsi di sviluppo seguiti dall’Inghilterra, e più tardi dagli Stati Uniti e dal Giappone –, i paesi passavano attraverso una fase di sostituzione delle importazioni con una protezione tariffaria significativa, quindi sviluppavano le esportazioni di manufatti semplici, per poi passare gradualmente a prodotti più sofisticati e a più alto valore aggiunto. È stata questa l’idea alla base della maggior parte delle politiche di sviluppo tra gli anni Cinquanta e Ottanta. La Corea del Sud, il Brasile e la Turchia sono gli esempi più rappresentativi di paesi che hanno seguito questo percorso. Negli anni Novanta, con la seconda globalizzazione, le cose sono cambiate. L’elemento essenziale per il successo dei paesi in via di sviluppo non è più seguire un percorso attraverso diverse fasi prestabilite applicando politiche economiche proprie, bensì entrare a far parte delle catene globali di fornitura organizzate dal centro (il Nord del mondo). E inoltre, non solo entrare in fasi a più alto valore aggiunto copiando i paesi più ricchi, ma, come sta facendo oggi la Cina, diventare essi stessi leader tecnologici. Il secondo spacchettamento ha permesso di saltare le fasi che prima si ritenevano necessarie. Recentemente, negli anni Ottanta, era impensabile che paesi prevalentemente rurali e poveri, come l’India e la Cina, potessero diventare leader tecnologici nel giro di due o tre generazioni, o che in determinati settori si potessero avvicinare alla frontiera delle possibilità di produzione. Grazie al loro inserimento nelle catene di fornitura globali, questa è ora la realtà.

Il modo di interpretare il successo dell’Asia nell’era attuale non è quello di vedere la Cina, l’India, l’Indonesia, la Thailandia e via elencando come nuove versioni della Corea del Sud. Sono i battistrada di una nuova via allo sviluppo che, attraverso l’integrazione delle rispettive economie nel mondo industrializzato, fanno un balzo in avanti saltando diverse fasi tecnologiche e istituzionali. I paesi di maggior successo nella seconda globalizzazione sono quelli che, per fattori istituzionali, competenze e costo del lavoro, oltre che per la loro vicinanza geografica con il Nord del mondo, sono in grado di diventare parte integrante dell’economia di quest’ultimo. Questo modello inverte il vecchio paradigma della dependencia, secondo cui la chiave dello sviluppo era quella del distacco. Al contrario, legarsi è ciò che ha permesso all’Asia di percorrere la strada dalla povertà assoluta a una condizione di reddito medio in un arco di tempo molto breve. Questo legame tecnologico e istituzionale è all’origine della diffusione del capitalismo nel resto del mondo e del suo attuale dominio universale. La seconda globalizzazione e il dominio del capitalismo vanno quindi di pari passo.

Quale sarà la terza globalizzazione, secondo Baldwin? Lo spacchettamento definitivo (almeno dal punto di vista odierno) arriverà con la capacità del lavoro di muoversi senza soluzione di continuità. Ciò avverrà quando i costi di spostamento della manodopera o del telelavoro scenderanno. Per le operazioni che richiedono la presenza fisica di una persona, il costo del suo spostamento temporaneo in un luogo diverso è ancora elevato. Ma se la necessità della presenza fisica di un lavoratore viene risolta attraverso il controllo da postazione remota, come già accade con i medici che eseguono interventi chirurgici a distanza utilizzando dei robot, allora anche il lavoro si potrà globalizzare. Il terzo spacchettamento, quello della manodopera (come fattore nel processo produttivo) dalla sua collocazione fisica, ci farà pensare alle migrazioni e ai mercati del lavoro in modo molto diverso: se compiti che oggi richiedono la presenza fisica di un lavoratore potranno essere svolti a distanza da una persona in un qualsiasi punto del globo, allora la migrazione dei lavoratori diventerà molto meno importante. Come risultato del terzo spacchettamento, potremmo arrivare ad avere un mercato del lavoro globale che riprodurrà l’aspetto del mondo se le migrazioni fossero completamente libere, ma senza alcun movimento effettivo di persone16.

Forse l’intuizione più importante fornita dalla visione di Baldwin della globalizzazione come spacchettamenti successivi è che ci permette di vedere il progresso economico degli ultimi due secoli come un continuum guidato dalle progressive facilitazioni della circolazione delle merci, dell’informazione e, in ultima analisi, delle persone. Fornisce anche uno scorcio di un’utopia (o forse una distopia) in cui tutto potrebbe essere spostato quasi istantaneamente e senza soluzione di continuità in tutto il mondo. Sarebbe la vittoria decisiva sulle costrizioni del tempo e dello spazio.

Ma il terzo grande spacchettamento non è ancora arrivato, e così continuiamo a vivere in un mondo in cui la manodopera si deve spostare fisicamente nel luogo in cui il lavoro viene eseguito, e gli utili della stessa unità produttiva subiscono variazioni significative a seconda di dove si svolge il lavoro. In altre parole, abbiamo tutt’oggi a che fare con un mondo in cui, come spiegato nel paragrafo precedente, gli incentivi alla migrazione sono enormi e le migrazioni dei lavoratori rappresentano un grande problema.

Esamineremo ora le implicazioni dei movimenti di capitali e della circolazione dei lavoratori per la sopravvivenza dello stato sociale, ampliando così l’analisi cominciata nel capitolo 2.

4.3. La sopravvivenza dello stato sociale

L’esistenza della rendita di cittadinanza, e di conseguenza il fatto che la cittadinanza è un bene, deriva da tre vantaggi economici essenziali che offre a chi la possiede: (a) un insieme molto più ampio di opportunità economiche, che si riflette principalmente in salari più elevati e posti di lavoro più interessanti, (b) il diritto a importanti prestazioni sociali e (c) alcuni diritti di natura non economica legati alle istituzioni esistenti (per esempio, il diritto al giusto processo e alla non discriminazione). L’elemento (a) non è nuovo, anche se oggi ha assunto una maggiore rilevanza. Fin dagli albori della storia scritta, le comunità hanno offerto ai loro cittadini retribuzioni e opportunità diverse. Per esempio, Roma e Alessandria d’Egitto pullulavano di stranieri che vi erano confluiti alla ricerca di lavori più remunerativi e migliori prospettive di mobilità verso l’alto. Tuttavia, il divario tra le società ricche e quelle povere non è mai stato così profondo come lo è oggi. Anche l’elemento (c) non è nuovo: minacciato di flagellazione, l’apostolo cristiano Paolo rivendicò il proprio status di cittadino romano affermando «civis Romanus sum», condizione che in linea di principio avrebbe dovuto metterlo al riparo da tale trattamento, come in effetti avvenne.

Ma l’elemento (b) – vantaggi economici derivanti dall’esistenza dello stato sociale – è nuovo, perché lo stato sociale stesso è un concetto moderno. Poiché lo stato sociale è imperniato esplicitamente attorno all’idea di cittadinanza, in parte come modo per andare oltre il conflitto interno fra capitale e lavoro, è del tutto normale che la cittadinanza sia diventata il criterio essenziale per ricevere i trasferimenti sociali erogati dallo Stato. Lo Stato-nazione, lo stato sociale e la cittadinanza sono quindi legati indissolubilmente. Inoltre, lo stato sociale, soprattutto in Scandinavia, è stato costruito sulla premessa dell’omogeneità culturale e spesso etnica. Questa aveva due funzioni: garantiva che le norme di comportamento, essenziali per la sostenibilità dello stato sociale, sarebbero state le stesse nella maggior parte dei settori della popolazione, e sottolineava l’idea di unità nazionale smussando così gli spigoli del conflitto di classe.

In questa nostra era globalizzata, si è delineato un chiaro conflitto fra lo stato sociale, l’accesso al quale si basa sulla cittadinanza, e la libera circolazione dei lavoratori. Il fatto che esista uno stato sociale con prestazioni riservate ai soli cittadini, e quindi facenti parte della loro rendita di cittadinanza (in alcuni casi una parte sostanziale), non può che essere in tensione rispetto alla libera circolazione dei lavoratori. Se ai migranti viene concessa più o meno automaticamente la cittadinanza, ciò implica una diluizione della rendita percepita dagli attuali cittadini. Nel lungo periodo, l’esistenza dello stato sociale non è compatibile con una globalizzazione su vasta scala che includa la libera circolazione dei lavoratori. Come abbiamo visto, la rendita di cittadinanza scaturisce da una limitazione de facto della migrazione esercitata dagli attuali cittadini (analoga alla limitazione del commercio esercitata dal monopolista). Questa limitazione viene imposta per preservare l’elemento (a) della rendita (salari più elevati), ma anche l’elemento (b) delle prestazioni sociali. Trattandosi di un bene pubblico, dal punto di vista dei cittadini già residenti, l’elemento (c) è forse meno importante perché può essere condiviso con altri a costi relativamente contenuti.

Le grandi differenze tra le nazioni in tutti e tre gli elementi (a, b e c) portano a premi o penalità di cittadinanza elevati e, di conseguenza, a politiche più restrittive in materia di libera circolazione dei lavoratori. La divergenza dei redditi medi nei diversi paesi per la maggior parte del xx secolo (cioè quando i paesi ricchi crescevano, su base pro capite, più velocemente dei paesi poveri) e l’esistenza dello stato sociale sono entrambi responsabili di atteggiamenti molto meno tolleranti nei confronti della mobilità del lavoro nei paesi ospiti. Un premio di cittadinanza elevato e politiche anti-immigrazione sono due facce della stessa medaglia. L’uno non esiste senza le altre. Questo ci porta alla conclusione già discussa nel paragrafo 4.1: perché la globalizzazione del lavoro perda le sue connotazioni politiche, o si riducono i divari fra i redditi nazionali (con il recupero, da parte dei paesi più poveri, del ritardo rispetto a quelli ricchi), o gli stati sociali esistenti nel mondo ricco vengono seriamente ridotti o smantellati, o i migranti devono avere molti meno diritti dei nativi. Se consideriamo che la libera circolazione dei lavoratori è auspicabile perché aumenta il reddito globale e i redditi dei migranti, riducendo così la povertà nel mondo, dobbiamo concludere, seguendo lo stesso ragionamento, che uno dei maggiori ostacoli a questi sviluppi favorevoli è lo stato sociale nei paesi ricchi. Ma, per proseguire ulteriormente nel ragionamento, se è improbabile che lo stato sociale venga ridotto o smantellato, per via delle resistenze politiche che si andrebbero a creare – in quanto verrebbe meno la gran parte del progresso sociale realizzato dai cittadini e dai lavoratori dei paesi ricchi –, ci si orienta verso la proposta che limita i diritti economici dei migranti17.

I partiti di sinistra e lo stato sociale

Una delle conseguenze politiche dello stretto legame fra stato sociale e cittadinanza è la posizione antiglobalizzazione di alcuni partiti di sinistra (come La France Insoumise in Francia e i socialdemocratici in Danimarca, Austria, Paesi Bassi e Svezia). Questi partiti sono contrari sia ai deflussi di capitali (perché l’esternalizzazione e gli investimenti nei paesi più poveri distruggono posti di lavoro in quelli ricchi, anche se potrebbero crearne molti di più altrove) sia alle migrazioni. Questi partiti di sinistra, che hanno svolto un ruolo cruciale nella creazione dello stato sociale, si trovano così nella posizione apparentemente paradossale di essere al tempo stesso nazionalisti e anti-internazionalisti, rompendo con una lunga tradizione di socialismo internazionalista. Questo mutato atteggiamento deriva da un cambiamento intervenuto nelle condizioni economiche di base negli ultimi centocinquant’anni: un allontanamento dall’uniformità delle condizioni economiche tra i poveri, indipendentemente dalla nazione, e la costruzione di stati sociali complessi e completi nel mondo ricco. Il nuovo orientamento politico dei partiti di sinistra non è quindi casuale, bensì costituisce una risposta a tendenze di lungo periodo. I partiti di sinistra o socialdemocratici hanno un elettorato relativamente ben definito, composto da persone occupate nel settore industriale e pubblico, i cui posti di lavoro sono minacciati dalla libera circolazione dei capitali e dei lavoratori. Abbandonando di fatto la tradizione dell’internazionalismo, questi partiti sono diventati più simili, e politicamente più vicini, ai partiti di destra con cui spesso (come in Francia) condividono oggi lo spazio politico e gli elettori. Un residuo di internazionalismo è ancora visibile, tuttavia, nelle politiche antidiscriminatorie dei partiti di sinistra, i cui principali beneficiari sono i migranti già insediati nei paesi di accoglienza. Gli elettori di questi partiti assumono quindi un atteggiamento piuttosto schizofrenico: da una parte sostengono i diritti dei migranti che sono riusciti a entrare nel paese, ma al tempo stesso sono contrari a che ne arrivino di nuovi, così come si oppongono al deflusso di ulteriori capitali finalizzati alla creazione di posti di lavoro destinati a persone più povere di loro.

Mancanza di pari opportunità nel mondo

Concludo questo paragrafo con un problema più filosofico che sta alla base del dibattito sulle migrazioni. L’esistenza della rendita di cittadinanza implica un’evidente mancanza di pari opportunità su scala globale: due individui identici, uno nato in un paese povero e uno in un paese ricco, avranno diritto a flussi di reddito molto disuguali nel corso della loro vita. Si tratta di un fatto ovvio, ma le sue implicazioni non sono state del tutto sviscerate. Se contrapponiamo la situazione di questi due individui nati in due paesi diversi con due individui identici nati da genitori poveri o ricchi nello stesso paese, notiamo che in quest’ultimo caso si nutrirebbe qualche preoccupazione per il divario di opportunità nella convinzione, spesso condivisa dalla maggior parte dei cittadini del paese, che tali disuguaglianze di partenza dovrebbero essere livellate. Nel primo caso non sembrano invece sussistere remore di questo tipo. Il lavoro di John Rawls fornisce un esempio perfetto di questa discrepanza, o incongruenza. Nel suo libro Una teoria della giustizia, egli attribuisce la massima importanza alle disuguaglianze all’interno della nazione e sostiene che le disparità fra persone nate da genitori ricchi e poveri debbano essere ridotte o eliminate. Ma quando passa alla riflessione in ambito internazionale, nel Diritto dei popoli ignora del tutto le disuguaglianze fra persone nate nei paesi ricchi o in quelli poveri, a differenza di quanto espresso da Josiah Stamp (1926) quasi un secolo fa: «Sebbene ci possiamo concentrare sull’eredità individuale, essa non può essere completamente dissociata dagli aspetti della comunità. Quando viene al mondo, una persona deve, in quanto unità economica, rapportarsi a due tipi di aiuto, ossia ciò che eredita individualmente dai propri genitori, e ciò che eredita socialmente dalla società precedente, e in entrambi è presente il principio dell’eredità individuale».