1.

I contorni del mondo post-guerra fredda

[La borghesia] costringe tutte le nazioni ad adottare le forme della produzione borghese se non vogliono perire; le costringe a introdurre nei loro paesi la cosiddetta civiltà, cioè a farsi borghesi. In una parola, essa si crea un mondo a propria immagine e somiglianza.

Marx e Engels, Manifesto del Partito comunista (1848)

Al tempo in cui furono fatte queste scoperte [dell’America e delle Indie orientali], la superiorità delle forze era così grande da parte degli europei che essi furono in grado di commettere impunemente ogni tipo di ingiustizia in quei lontani paesi. In futuro gli indigeni di quei paesi potranno forse diventare più forti o quelli dell’Europa più deboli e gli abitanti di tutte le diverse parti del mondo potranno raggiungere quella uguaglianza di coraggio e di forza che, ispirando timore reciproco, da sola potrà imporre all’ingiustizia delle nazioni indipendenti qualche tipo di rispetto dei diritti reciproci. Ma niente sembra abbia più probabilità di instaurare questa uguaglianza di forza dello scambio reciproco delle conoscenze e di tutti i tipi di progresso che un commercio esteso da tutti i paesi a tutti i paesi porta naturalmente o piuttosto necessariamente con sé.

Adam Smith, La ricchezza delle nazioni (1776)

1.1. Il capitalismo come sistema socioeconomico unico

Comincio questo capitolo con due citazioni. La prima, di Karl Marx e Friedrich Engels, ha circa 170 anni; la seconda, di Adam Smith, quasi 250. Questi brani tratti da due classici dell’economia politica colgono, forse meglio di qualsiasi scritto contemporaneo, l’essenza di due cambiamenti epocali che il mondo sta vivendo. Uno è l’affermazione del capitalismo non solo come sistema dominante, ma come unico sistema socioeconomico mondiale. Il secondo è il riequilibrio del potere economico tra Europa e Nord America da un lato e Asia dall’altro, a seguito dell’ascesa di quest’ultima. Per la prima volta dalla rivoluzione industriale, i redditi nei tre continenti si stanno riavvicinando per tornare più o meno agli stessi livelli relativi che li caratterizzavano prima della rivoluzione industriale (ora, naturalmente, a un livello di reddito assoluto molto più alto). Da un punto di vista storico-mondiale, il dominio incontrastato del capitalismo e la rinascita economica dell’Asia sono sviluppi rilevanti, che potrebbero essere collegati.

Il fatto che l’intero globo operi oggi secondo i medesimi principi economici – produzione organizzata a scopo di lucro utilizzando lavoro salariato legalmente libero e capitale perlopiù privato, con un coordinamento decentrato – non ha precedenti storici. In passato, il capitalismo nell’Impero romano, nella Mesopotamia del vi secolo, nei Comuni e nelle Signorie dell’Italia medievale, o nei Paesi Bassi in epoca moderna, ha sempre dovuto coesistere – talvolta all’interno della stessa unità politica – con altri modi di organizzare la produzione. Fra questi, la caccia e la raccolta, la schiavitù di vario genere, la servitù della gleba (con i lavoratori di fatto legati alla terra e impossibilitati a offrire il proprio lavoro ad altri), e la produzione mercantile semplice da parte di artigiani indipendenti o piccoli agricoltori. Già cento anni fa, quando apparve la prima incarnazione del capitalismo globalizzato, nel mondo coesistevano ancora tutti questi modi di produzione. Dopo la Rivoluzione russa, il capitalismo si è spartito il mondo con il comunismo, che imperava in paesi in cui viveva circa un terzo della popolazione mondiale. Oggi è rimasto solo il capitalismo, tranne in aree molto marginali che non esercitano alcuna influenza sugli sviluppi internazionali.

La vittoria globale del capitalismo presenta molte implicazioni che furono anticipate da Marx e Engels nel 1848. Il capitalismo facilita – e, quando i profitti esteri sono più elevati di quelli nazionali, addirittura cerca – lo scambio transfrontaliero delle merci, la circolazione dei capitali e, in alcuni casi, quella della manodopera. Non è quindi un caso che la globalizzazione si sia sviluppata maggiormente nel periodo tra le guerre napoleoniche e la Prima guerra mondiale, quando il capitalismo dominava nettamente. E non è un caso che la globalizzazione di oggi coincida con il trionfo ancora più assoluto del capitalismo. Se il comunismo avesse avuto la meglio sul capitalismo, è quasi certo che, nonostante il credo internazionalista professato dai suoi fondatori, non avrebbe portato alla globalizzazione. Le società comuniste erano prevalentemente autarchiche e nazionalistiche, e la circolazione di merci, capitali e manodopera attraverso le frontiere era minima. Anche all’interno del blocco sovietico, il commercio si svolgeva solo per vendere le merci in eccedenza o secondo i principi mercantilistici della contrattazione bilaterale. Si trattava quindi di un approccio completamente diverso dal capitalismo, che, come osservarono Marx e Engels, ha la tendenza intrinseca a espandersi.

Il dominio incontrastato del modo di produzione capitalistico trova il proprio equivalente nella visione ideologica, altrettanto incontestata, secondo la quale il perseguimento del profitto non solo è rispettabile, ma è l’obiettivo più importante nella vita dell’individuo, un incentivo che tutte le persone del mondo capiscono, indipendentemente dalla provenienza geografica e dalla classe sociale. Se qualcuno è molto diverso da noi per esperienze di vita, genere, razza o luogo d’origine, potremmo non riuscire a convincerlo della fondatezza di certe nostre idee, preoccupazioni e motivazioni. Ma quella stessa persona comprenderà alla perfezione il linguaggio del denaro e del profitto; se le spieghiamo che il nostro obiettivo è quello di spuntare le migliori condizioni possibili in una transazione, sarà subito in grado di valutare se la migliore strategia economica sia collaborare o mettersi in competizione. Il fatto che (per usare il lessico marxiano) la struttura (la base economica) e la sovrastruttura (le istituzioni politiche e giudiziarie) siano così ben allineate nel mondo di oggi non solo aiuta il capitalismo globale a mantenere il proprio dominio, ma rende anche gli obiettivi delle persone più compatibili e la loro comunicazione più chiara e più agevole, poiché tutti sanno che cosa vuole l’altra parte. Viviamo in un mondo in cui tutti seguono le stesse regole e comprendono il medesimo linguaggio del profitto.

Un’affermazione di così vasta portata richiede alcune precisazioni. A dire il vero, ci sono piccole comunità sparse in tutto il mondo che rifuggono dalla logica del profitto, e alcuni individui che la disprezzano, ma non influenzano la forma delle cose e il movimento della storia. L’affermazione secondo cui le convinzioni personali e i sistemi di valori sarebbero allineati con gli obiettivi del capitalismo non deve essere interpretata nel senso che tutte le nostre azioni siano sempre e comunque guidate dal profitto. A volte le persone compiono azioni che sono autenticamente altruistiche o motivate da altri obiettivi. Ma per la maggior parte di noi, se le valutiamo in base al tempo speso o al denaro di cui ci siamo privati, queste azioni occupano nella nostra vita uno spazio minimo. Così come è sbagliato definire «filantropi» i miliardari che accumulano i loro enormi patrimoni attraverso comportamenti deprecabili e poi donano una minima parte delle loro ricchezze, è altrettanto erroneo concentrare tutta l’attenzione su un minuscolo sottoinsieme delle nostre azioni altruistiche e ignorare il fatto che dedichiamo forse il 90 per cento della nostra vita in stato di veglia ad attività finalizzate a migliorare il nostro tenore di vita, soprattutto attraverso l’acquisizione di ricchezza.

Questo allineamento degli obiettivi dell’individuo con quelli del sistema è un grande successo del capitalismo di cui parlerò più avanti nel capitolo 5. Secondo i più convinti sostenitori del capitalismo, questo risultato scaturisce dalla sua «naturalezza», ossia il fatto che rifletterebbe alla perfezione la nostra natura innata, vale a dire il desiderio di commerciare, di guadagnare, di migliorare la nostra condizione economica e di condurre una vita più comoda. Ma non credo, al di là di alcune funzioni primarie, che sia corretto parlare di desideri innati come se esistessero indipendentemente dalle società in cui viviamo. Molti di questi desideri sono il prodotto della socializzazione all’interno delle nostre società, e in questo caso all’interno delle società capitaliste, che sono le uniche esistenti.

Secondo una vecchia idea, argomentata da eminenti autori come Platone, Aristotele e Montesquieu, un sistema politico o economico si pone in relazione armoniosa con i valori e i comportamenti prevalenti di una società. Questo è certamente vero per il capitalismo di oggi. Il capitalismo è riuscito perfettamente a inculcare i propri obiettivi nelle persone, spingendole o persuadendole ad adottare le sue finalità e realizzando in tal modo una straordinaria concordanza tra ciò di cui il capitalismo ha bisogno per espandersi e le idee, i desideri e i valori della gente. Il capitalismo è riuscito molto più efficacemente dei suoi concorrenti a creare le condizioni che, secondo il filosofo politico John Rawls, sono necessarie per la stabilità di qualsiasi sistema: vale a dire, che gli individui nelle loro azioni quotidiane manifestino e quindi rafforzino i valori più ampi su cui si basa il sistema sociale.

Il dominio del mondo da parte del capitalismo si esprime tuttavia in due diverse versioni di questo sistema economico-sociale: il capitalismo liberal-meritocratico che si è sviluppato gradualmente in Occidente negli ultimi duecento anni (di cui parleremo nel capitolo 2), e il capitalismo politico, o autoritario, guidato dallo Stato che è esemplificato dalla Cina, ma esiste anche in altre parti dell’Asia (Singapore, Vietnam, Myanmar), dell’Europa e dell’Africa (Russia e paesi del Caucaso, Asia centrale, Etiopia, Algeria, Ruanda) (oggetto del capitolo 3). Come spesso è accaduto nella storia dell’umanità, all’ascesa e all’apparente trionfo di un sistema o di una religione segue presto una sorta di scisma tra varianti dello stesso credo. Dopo essersi imposto nel Mediterraneo e nel Vicino Oriente, il cristianesimo visse feroci dispute ideologiche e divisioni (la maggiore quella fra ortodossia e arianesimo) per approdare infine al primo Grande Scisma tra la Chiesa occidentale e quella orientale. Non diverso il destino dell’Islam, che quasi subito dopo la sua vertiginosa ascesa si è scisso nei due rami sunnita e sciita. E il comunismo, rivale del capitalismo nel Novecento, non è rimasto a lungo un monolito e si è diviso nella versione a guida sovietica e in quella di impronta cinese. Da questo punto di vista, la vittoria mondiale del capitalismo non è diversa: ci vengono presentati due modelli di capitalismo che si differenziano non solo in campo politico, ma anche economico e, in misura molto minore, sociale. Ed è, credo, piuttosto improbabile che qualunque cosa accada nella competizione tra capitalismo liberale e capitalismo politico si possa arrivare a un mondo governato da un unico sistema.

1.2. L’ascesa dell’Asia e il riequilibrio del mondo

Il successo economico del capitalismo politico è la forza che sta alla base del secondo grande sviluppo menzionato in precedenza: l’ascesa dell’Asia. È vero che questo fenomeno non è dovuto soltanto al capitalismo politico; anche paesi come l’India e l’Indonesia che praticano il capitalismo liberale stanno crescendo molto rapidamente. Ma la trasformazione storica dell’Asia è senza dubbio guidata dalla Cina. Questo cambiamento, a differenza dell’ascesa del capitalismo alla supremazia globale, ha un precedente storico nel senso che riporta la distribuzione dell’attività economica in Eurasia più o meno al punto in cui si trovava prima della rivoluzione industriale, ma con una svolta imprevista. Mentre i livelli di sviluppo economico dell’Europa occidentale e dell’Asia (Cina) erano più o meno gli stessi, per esempio, nel i e nel ii secolo, o nel xiv e nel xv, all’epoca queste due parti del mondo interagivano a malapena, e in linea di massima non si conoscevano. Sappiamo infatti molto di più oggi dei loro livelli di sviluppo relativo di quanto non sapessero allora i contemporanei. Oggi, al contrario, le interazioni sono intense e continue. Anche i livelli di reddito in entrambe le regioni sono di molto superiori. Queste due parti del mondo – l’Europa occidentale con le sue ramificazioni nordamericane, e l’Asia a cui fanno capo complessivamente il 70 per cento della popolazione mondiale e l’80 per cento della produzione mondiale – sono in contatto costante attraverso i commerci, gli investimenti, la circolazione delle persone, il trasferimento delle tecnologie e lo scambio di idee. La concorrenza che ne consegue tra queste regioni è più intensa di quanto non sarebbe altrimenti perché i sistemi, pur essendo simili, non sono identici. Funziona così sia che la concorrenza si sviluppi in modo intenzionale, con un sistema che cerca di imporsi sull’altro e sul resto del mondo, oppure semplicemente attraverso l’esempio, con un sistema che più facilmente viene copiato dal resto del mondo rispetto all’altro.

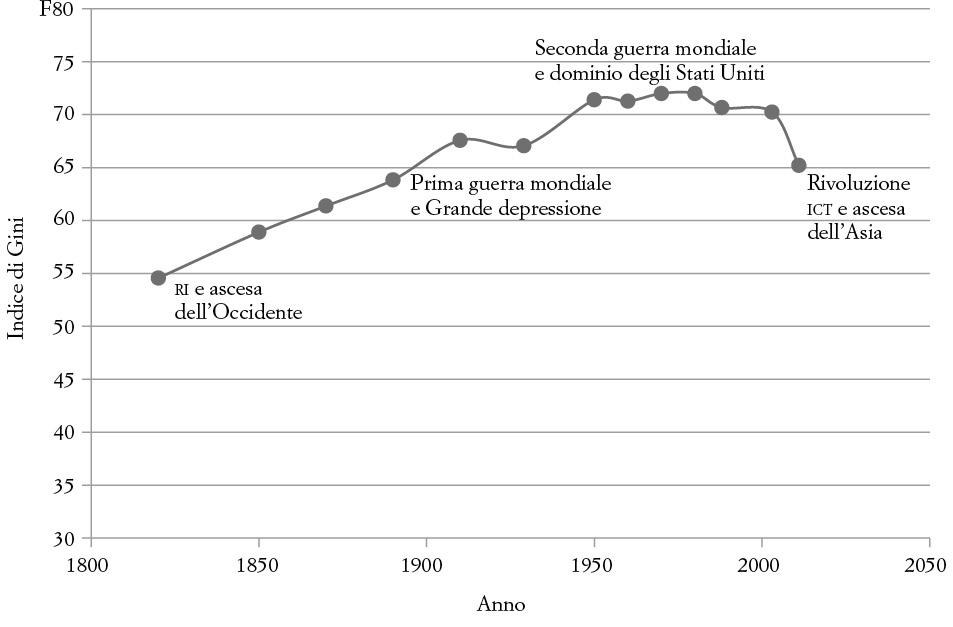

Questo riequilibrio geografico sta ponendo fine alla superiorità militare, politica ed economica dell’Occidente che è stata data per scontata negli ultimi due secoli. Mai nella storia la superiorità di una parte del mondo su un’altra era stata così schiacciante come quella dell’Europa sull’Africa e sull’Asia nell’Ottocento. Tale supremazia si è manifestata con la massima evidenza nelle conquiste coloniali, ma anche nel divario fra i redditi delle due parti del mondo e dunque nelle disparità di reddito globali fra tutti i cittadini del mondo, che possiamo stimare con relativa precisione a partire dal 1820, come illustrato nella figura 1.1. In questo grafico, e in tutto il libro, la disuguaglianza viene misurata utilizzando un indice chiamato coefficiente di Gini, che va da 0 (nessuna disuguaglianza) a 1 (massima disuguaglianza). Di frequente, l’indice viene espresso in percentuale, da 0 a 100, dove ogni punto percentuale è definito «punto Gini».

ri = Rivoluzione industriale; ict = tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Figura 1.1. Disparità di reddito globale

stimata, 1820-2013.

Fonte: I dati relativi

al periodo 1820-1980 si basano su Bourguignon e Morrisson (2002),

mentre quelli del Pil pro capite sono stati sostituiti con nuovi

valori tratti dal Maddison Project (2018). I dati per il 1988-2001

sono basati su Lakner e Milanovic (2016) e sui miei aggiornamenti.

Tutti i redditi sono in dollari ppa (parità di potere d’acquisto) del 2011

(ultime stime dell’International Comparison Project al momento

della stesura nel 2018). Per ulteriori dati tecnici, si rimanda

all’Appendice C.

Prima della rivoluzione industriale in Occidente, la disuguaglianza globale era moderata e riconducibile tanto alle differenze tra individui di una stessa nazione quanto a quelle fra i redditi medi di individui in nazioni diverse. La situazione muta drasticamente con l’ascesa dell’Occidente. La disuguaglianza globale aumenta in maniera pressoché costante dal 1820 fino alla vigilia della Prima guerra mondiale, passando da 55 punti Gini (all’incirca il livello di disuguaglianza attualmente registrato nei paesi latinoamericani) a poco meno di 70 (superiore a quello attuale in Sudafrica). Il miglioramento dei livelli di reddito in Europa, in Nord America e più tardi in Giappone (insieme alla stagnazione di Cina e India) è alla base di gran parte di questo aumento, sebbene abbia avuto la sua importanza anche la crescente disparità di reddito nelle nazioni di quello che stava diventando il Primo Mondo. Per un breve periodo dopo il 1918 si è osservata una diminuzione della disuguaglianza globale provocata da quelle che – sull’ampia tela su cui operiamo – appaiono come deviazioni temporanee dalla norma dovute alla Prima guerra mondiale e alla Grande depressione, quando i redditi occidentali non registrano alcuna crescita.

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, la disuguaglianza globale tocca il livello più alto di sempre, circa 75 punti Gini, plateau che manterrà fino all’ultimo decennio del xx secolo. Durante questo periodo, il divario fra Occidente e Asia – Cina e India in particolare – non cresce ulteriormente, mentre l’indipendenza indiana e la Rivoluzione cinese gettano le basi per la crescita di questi due giganti. Dalla fine degli anni Quaranta all’inizio degli anni Ottanta, i due paesi asiatici hanno mantenuto le loro posizioni relative rispetto all’Occidente, le cui nazioni rimanevano però molto più ricche. Il Pil pro capite in India e in Cina era infatti meno di un decimo di quello dei paesi occidentali.

Questo divario di reddito ha cominciato a ridursi, e in maniera molto decisa, a partire dagli anni Ottanta. Le riforme in Cina hanno portato a una crescita annua pari a circa l’8 per cento pro capite nei quarant’anni successivi, riducendo drasticamente la distanza del paese dall’Occidente. Il Pil pro capite della Cina si attesta oggi intorno al 30-35 per cento rispetto ai valori occidentali, lo stesso livello a cui si trovava intorno al 1820, e mostra una costante tendenza al rialzo (rispetto all’Occidente) che probabilmente manterrà fino al momento in cui i redditi non diventeranno molto simili.

Alla rivoluzione economica in Cina sono seguite accelerazioni analoghe dell’economia in India, Vietnam, Thailandia, Indonesia e altri paesi dell’Asia. Sebbene questa crescita sia stata accompagnata da un aumento delle disuguaglianze in ciascuno di questi paesi (soprattutto in Cina), il colmarsi del divario con l’Occidente ha contribuito a ridurre le disuguaglianze di reddito globali. Questo è ciò che sta dietro alla recente riduzione dell’indice di Gini su scala globale.

La convergenza dei redditi asiatici con quelli occidentali si è verificata durante un’altra rivoluzione, quella digitale e informatica legata al progresso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; una rivoluzione della produzione che questa volta ha favorito l’Asia, e che approfondiremo nel capitolo 4. La rivoluzione digitale ha contribuito non solo alla crescita molto più rapida dell’Asia, ma anche alla deindustrializzazione dell’Occidente, con un percorso non dissimile dalla deindustrializzazione occorsa in India durante la rivoluzione industriale. Abbiamo quindi due periodi di rapido cambiamento tecnologico che segnano l’evoluzione della disuguaglianza globale (vedi figura 1.1). Gli effetti della rivoluzione digitale e informatica non sono ancora finiti, ma sono, per molti aspetti, simili a quelli della rivoluzione industriale: un grande rimescolamento nella classifica mondiale del reddito con l’avanzare di alcuni gruppi e il declino di altri, insieme a una significativa concentrazione geografica di chi vince e chi perde.

È utile pensare a queste due rivoluzioni tecnologiche come a immagini speculari l’una dell’altra. Una ha portato a un aumento della disuguaglianza globale attraverso l’arricchimento dell’Occidente; l’altra alla convergenza dei redditi in grandi regioni del globo attraverso l’arricchimento dell’Asia. Dovremmo aspettarci che i livelli di reddito, alla fine, saranno simili in tutto il continente eurasiatico e in Nord America, contribuendo così a ridurre ulteriormente le disuguaglianze globali. (La grande incognita, tuttavia, è il destino dell’Africa, che al momento non sta recuperando il ritardo rispetto ai paesi ricchi e la cui popolazione cresce più velocemente.)

Il riequilibrio economico del mondo non è solo geografico, ma anche politico. Il successo economico della Cina mette in discussione l’assunto dell’Occidente secondo cui esisterebbe un legame necessario fra capitalismo e democrazia liberale. Di fatto, questa tesi viene screditata nello stesso Occidente dalle sfide populiste e plutocratiche alla democrazia liberale.

Il riequilibrio del mondo porta l’esperienza asiatica in prima linea nella riflessione sullo sviluppo economico. Il successo economico dell’Asia renderà il suo modello più attraente per gli altri e potrà ispirare le nostre opinioni in materia di sviluppo e crescita dell’economia, in un modo non dissimile da quello in cui l’esperienza britannica e Adam Smith, che a quell’esperienza aveva attinto, hanno influenzato il nostro pensiero negli ultimi due secoli.

Negli ultimi quattro decenni, i cinque maggiori paesi asiatici (Cina esclusa) hanno registrato complessivamente tassi di crescita pro capite più elevati rispetto alle economie occidentali in tutti gli anni eccetto due, ed è improbabile che questa tendenza possa cambiare. Nel 1970, il 56 per cento della produzione mondiale si concentrava in Occidente contro il 19 per cento dell’Asia (Giappone compreso). Oggi, le proporzioni si sono invertite, con il 37 per cento e il 43 per cento1. È possibile osservare chiaramente questa tendenza confrontando gli Stati Uniti con la Cina, e la Germania con l’India (figura 1.2). La notevole crescita dell’Asia nell’era della globalizzazione si riflette nel grande sostegno popolare a questo fenomeno, che raggiunge il suo massimo in Asia, specie in Vietnam (dove il 91 per cento degli intervistati ritiene la globalizzazione una forza positiva), e il minimo in Europa, in particolare in Francia (dove solo il 37 per cento è favorevole alla globalizzazione)2.

Figura 1.2. Quota percentuale del Pil globale

per gli Stati Uniti rispetto alla Cina (sinistra) e per la Germania

rispetto all’India (destra), 1950-2016.

Fonte: Calcolo

effettuato sulla base degli Indicatori di sviluppo mondiale della

Banca mondiale (versione 2017) con i valori del Pil pro capite

espressi in dollari (ppa)

internazionali.

Il malessere dell’Occidente riguardo alla globalizzazione è in parte causato dal divario fra le élites che hanno fatto fortuna e un numero significativo di persone che dalla globalizzazione hanno tratto scarso vantaggio, che non la valutano positivamente e che, a torto o a ragione, vedono il commercio globale e le migrazioni come la causa di tutti i loro mali (vedi capitolo 4). Questa situazione assomiglia stranamente a quella delle società del Terzo Mondo degli anni Settanta, anch’esse caratterizzate da questo dualismo, con la borghesia inserita nel sistema economico globale e la maggior parte dell’entroterra in grave ritardo. La «malattia» che avrebbe dovuto affliggere solo i paesi in via di sviluppo (quella che nella letteratura neomarxista si chiamava «disarticolazione») sembra essersi spostata a Nord, dove ha colpito il mondo ricco. Allo stesso tempo, ironia della sorte, il carattere dualistico di molte economie in via di sviluppo sta venendo progressivamente meno grazie alla loro piena inclusione nel sistema globalizzato delle catene di approvvigionamento.

Tema del libro

I due tipi di capitalismo, quello liberal-meritocratico e quello politico – guidati rispettivamente dagli Stati Uniti e dalla Cina –, sembrano ora in competizione fra loro. Ma anche prescindendo dalla volontà della Cina di mettere a disposizione ed «esportare» una versione alternativa del capitalismo politico e, in qualche misura, economico, il capitalismo politico stesso presenta alcune caratteristiche che lo rendono attraente per le élites politiche del resto del mondo, e non solo in Asia, in quanto il sistema offre a queste ultime una maggiore autonomia. Attira anche molti comuni cittadini per gli elevati tassi di crescita che sembra promettere. D’altro canto, il capitalismo liberale presenta molti noti vantaggi, il più importante dei quali è che la democrazia e lo Stato di diritto sono valori in quanto tali; insieme, concorrono a incoraggiare uno sviluppo economico più rapido, promuovendo l’innovazione e consentendo la mobilità sociale, e offrono così a tutti possibilità di successo più o meno simili. Il venir meno di alcuni aspetti essenziali di questo sistema di valori impliciti, ossia un movimento verso la creazione di un’alta borghesia che si autoalimenta e la polarizzazione tra le élites e il resto della popolazione, rappresenta la minaccia più importante per la vitalità a lungo termine del capitalismo liberale. Questa minaccia è un pericolo sia per la sopravvivenza del sistema stesso sia per l’attrattività generale del modello per il resto del mondo.

Nei due capitoli seguenti prenderò in esame i tratti principali delle due varianti del capitalismo moderno, riflettendo sulle loro caratteristiche intrinseche piuttosto che sulle loro temporanee aberrazioni. Tenere presente la differenza tra le caratteristiche sistemiche e quelle accidentali è fondamentale se vogliamo studiare l’evoluzione a lungo termine del capitalismo liberal-meritocratico e di quello politico, e non solo le loro fluttuazioni passeggere. Concentrerò in particolare l’attenzione sulle strutture sociali ed economiche riprodotte dai due sistemi, soprattutto perché influiscono sulle disparità di reddito e sulla struttura delle classi. Il modo in cui i due sistemi affrontano tali questioni determinerà, a mio avviso, le loro stabilità e attrattività relative. E, di conseguenza, il nostro desiderio di vivere governati dall’uno o dall’altro.

1 Tra il 1970 e il 2016, il Pil mondiale totale è cresciuto di quasi cinque volte in termini reali, da 22.000 a 105.000 miliardi in dollari ppa (parità del potere d’acquisto) del 2011, mentre la popolazione mondiale è raddoppiata (da 3,5 a 7 miliardi).

2 I risultati sono stati riportati da YouGov nel 2016. Vedi J. Desjardins, What People Think of Globalization, by Country, in «Visual Capitalist», 9 novembre 2017: http://www.visualcapitalist.com/globalization-by-country/.