2.

Il capitalismo liberal-meritocratico

[La democrazia] non è divinamente piacevole sul momento?

Platone, La Repubblica

Definizione di capitalismo liberal-meritocratico

La definizione di capitalismo liberal-meritocratico è piuttosto semplice. Definisco il capitalismo alla maniera di Karl Marx e Max Weber, come il sistema in cui la maggior parte della produzione viene realizzata con mezzi privati, il capitale assume salariati legalmente liberi e il coordinamento è decentralizzato. Inoltre, per aggiungere un requisito evidenziato da Joseph Schumpeter, le decisioni di investimento vengono prese perlopiù da aziende private o da singoli imprenditori1.

I termini «meritocratico» e «liberale» derivano dalle definizioni di diverse forme di uguaglianza che John Rawls espone in Una teoria della giustizia (1971). L’«eguaglianza meritocratica» è un sistema di «libertà naturale», in cui le carriere sono «aperte ai talenti» – ossia non vi sono ostacoli giuridici che impediscano agli individui di raggiungere una determinata posizione nella società – e che accetta pienamente l’eredità della proprietà. L’«eguaglianza liberale» è più egualitaria perché compensa, in parte, l’eredità della proprietà imponendo tasse di successione elevate e include l’istruzione gratuita come mezzo per ridurre la trasmissione intergenerazionale dei vantaggi. Il termine «capitalismo liberal-meritocratico» si riferisce quindi a come vengono prodotti e scambiati beni e servizi («capitalismo»), a come vengono distribuiti tra gli individui («meritocratico»), e a quanta mobilità sociale c’è («liberale»).

In questo capitolo, mi concentro su come le forze sistemiche all’interno del capitalismo liberal-meritocratico plasmano la distribuzione del reddito e portano alla formazione di un’élite altoborghese. Nel capitolo 3 prenderò in esame questioni simili nel contesto del capitalismo politico. In entrambi, focalizzo l’attenzione sulla distribuzione del reddito, sulle disparità di reddito e di capitale e sulla formazione delle classi, non sulla produzione.

2.1. Principali caratteristiche del capitalismo liberal-meritocratico

2.1a. Capitalismi storici

Il capitalismo liberal-meritocratico può essere meglio compreso mettendone i tratti distintivi a confronto con quelli del capitalismo classico ottocentesco e con il capitalismo socialdemocratico esistito più o meno tra la fine della Seconda guerra mondiale e gli inizi degli anni Ottanta nell’Europa occidentale e in Nord America. Parliamo qui di caratteristiche «ideali-tipiche» dei sistemi, ignorando particolari specifici che sono variati da un paese all’altro e nel tempo. Ma nei paragrafi successivi, in cui mi concentro unicamente sul capitalismo liberal-meritocratico, analizzo dettagliatamente queste caratteristiche per un paese che può essere considerato prototipo, ossia gli Stati Uniti.

La tabella 2.1 riepiloga le differenze fra i tre tipi storici di capitalismo attraverso i quali sono passate le economie occidentali. Per semplicità, prendo il Regno Unito prima del 1914 come rappresentativo del capitalismo classico, l’Europa occidentale e gli Stati Uniti dalla fine della Seconda guerra mondiale fino ai primi anni Ottanta come caratteristici del capitalismo socialdemocratico, e gli Stati Uniti del xxi secolo come emblematici del capitalismo liberal-meritocratico2. Poiché negli Stati Uniti, negli ultimi trent’anni, le due caratteristiche essenziali che differenziano il capitalismo liberale da quello meritocratico – ossia l’imposta sulle successioni e l’istruzione pubblica aperta a tutti – si sono indebolite, il paese potrebbe essersi spostato verso un modello di capitalismo più «meritocratico» e meno «liberale». Tuttavia, poiché utilizzo gli Stati Uniti come esempio di tutti i paesi capitalisti ricchi, ritengo sia ancora accettabile parlare di capitalismo liberal-meritocratico come modello unico.

|

Forma |

Capitalismo |

Capitalismo |

Capitalismo |

|

Economia |

Regno Unito |

Stati Uniti, Europa |

Stati Uniti ai primi |

|

1. Aumento della quota dei redditi da capitale nel prodotto netto |

Sì |

No |

Sì |

|

2. Elevata concentrazione della proprietà del capitale |

Sì |

Sì |

Sì |

|

3. Gli individui con abbondanza di capitali sono ricchi |

Sì |

Sì |

Sì |

|

4. Chi è ricco in termini di redditi da capitale è ricco anche sotto il profilo dei redditi da lavoro |

No |

No |

Sì |

|

5. I ricchi (o potenzialmente ricchi) si sposano fra loro (omogamia) |

Sì (in parte) |

No |

Sì |

|

6. Elevata correlazione del reddito fra genitori e figli (trasmissione di vantaggi) |

Sì |

Sì, ma debole in alcuni casi |

Sì |

Tabella 2.1. Caratteristiche principali del capitalismo classico, socialdemocratico e liberal-meritocratico.

N.B.: «Ricco» senza ulteriori indicazioni significa che una persona ha grandi redditi.

Divisione del prodotto netto fra possidenti e lavoratori

Partiamo dalla caratteristica essenziale di ogni sistema capitalistico, ossia la divisione del reddito netto fra i due fattori della produzione: il capitale (possidenti in genere) e il lavoro. Questa divisione non deve necessariamente coincidere con due distinte classi di individui. Sarà così solo quando una classe di individui produrrà reddito solo dal capitale, e un’altra solo dal lavoro3. Come vedremo, il fatto che queste classi si sovrappongano o meno è ciò che distingue i diversi tipi di capitalismo.

Non disponiamo di dati precisi sulla ripartizione del reddito netto totale fra capitale e lavoro per il periodo antecedente al 1914, poiché le prime stime per il Regno Unito, elaborate dall’economista Arthur Bowley, risalgono a non prima del 1920. Sulla base di questo studio, è stato argomentato che le quote distributive dei salari e dei profitti nel reddito sono più o meno costanti, secondo una tendenza che ha assunto la denominazione di legge di Bowley. I dati elaborati da Thomas Piketty (2014, grafici 6.1 e 6.2) per il Regno Unito e la Francia hanno gettato seri dubbi su questa conclusione, anche per il passato. Per il Regno Unito nel periodo 1770-2010, Piketty ha rilevato oscillazioni della quota del capitale fra il 20 e il 40 per cento del reddito nazionale. In Francia, tra il 1820 e il 2010, le variazioni sono state ancora più ampie: da oltre il 45 per cento nel 1860 a meno del 15 per cento nel 1940. Le percentuali, tuttavia, si sono stabilizzate dopo la Seconda guerra mondiale, rafforzando la fiducia nella legge di Bowley. Paul Samuelson, per esempio, nella sua autorevole Economia, ha incluso la legge di Bowley fra le sei tendenze di base dello sviluppo economico nei paesi avanzati (forse con lievi segnali di crescita della quota del lavoro) (Samuelson 1976, p. 740). Tuttavia, dalla fine del xx secolo, la quota dei redditi da capitale sul reddito totale è aumentata. Questa tendenza si è mostrata piuttosto decisa negli Stati Uniti, ma è stata documentata anche nella maggior parte dei paesi sviluppati, oltre che in quelli in via di sviluppo, sebbene sia opportuno prendere i dati relativi a questi ultimi con una buona dose di cautela (Karabarbounis e Neiman 2013).

Una quota crescente del reddito da capitale sul reddito totale implica che il capitale e i capitalisti stanno diventando più importanti del lavoro e dei lavoratori, e per questo acquisiscono un maggior potere economico e politico. Questa tendenza si è manifestata sia nel capitalismo classico sia in quello liberal-meritocratico, ma non nella varietà socialdemocratica (tabella 2.1). L’aumento della quota del capitale sul reddito totale incide anche sulla distribuzione interpersonale del reddito in quanto, in genere, (1) le persone che traggono una quota elevata del reddito dal capitale sono ricche e (2) il reddito da capitale si concentra nelle mani di pochi. Questi due fattori determinano quasi automaticamente una maggiore disparità di reddito fra gli individui.

Per capire come mai sia (1) sia (2) sono indispensabili per la conversione automatica di una maggiore quota del capitale in una maggiore disuguaglianza interpersonale basta compiere un piccolo esperimento mentale: supponiamo che la quota del capitale nel reddito netto aumenti, ma che ogni individuo tragga dal capitale e dal lavoro la stessa quota di reddito di ogni altro individuo4. Una quota aggregata crescente del reddito da capitale farà aumentare ogni singolo reddito nella medesima proporzione, ma la disuguaglianza non cambia. (Le misure di disuguaglianza sono relative.) In altre parole, in mancanza di un’elevata correlazione positiva fra il disporre di capitali in abbondanza (ossia la condizione di coloro, i cosiddetti capital-abundant, che traggono una percentuale significativa del loro reddito dal capitale) e l’essere ricchi, una quota aggregata crescente di capitale non porta a una maggiore disuguaglianza interpersonale. Si noti che in questo esempio ci sono ancora ricchi e poveri, ma non c’è correlazione fra la percentuale di reddito che una persona trae dal capitale e la posizione di quella persona nella distribuzione complessiva del reddito.

Immaginiamo ora una situazione in cui i poveri traggano dal capitale una percentuale di reddito maggiore rispetto ai ricchi. Come prima, lasciamo che la quota complessiva del capitale rispetto al reddito netto aumenti. Questa volta, tuttavia, la quota crescente di capitale ridurrà le disuguaglianze di reddito perché farà aumentare proporzionalmente di più i redditi delle persone nel segmento inferiore della distribuzione del reddito.

Ma nessuno di questi due esercizi mentali riflette ciò che realmente accade nelle società capitaliste, dove esiste invece una forte associazione positiva tra il disporre di ingenti capitali e l’essere ricchi. Più una persona è ricca, più è probabile che tragga una quota elevata del proprio reddito dal capitale5. È così in tutti i tipi di capitalismo (vedi tabella 2.1, righe 2 e 3). Questa particolare caratteristica – che le persone con ingenti capitali siano anche ricche – può essere considerata una prerogativa immutabile del capitalismo, almeno nelle forme finora conosciute6.

Ricchezza di capitali e di lavoro nelle persone

La prossima caratteristica da considerare è il nesso fra l’essere benestanti in termini di capitale (cioè disporre di un reddito da capitale elevato all’interno della distribuzione dei redditi da capitale) e l’essere benestanti in termini di retribuzione (ossia avere un reddito da lavoro cospicuo all’interno della distribuzione dei redditi da lavoro). Si potrebbe pensare che le persone con capitali importanti difficilmente saranno ricche in termini di reddito da lavoro, ma non è affatto così. Un semplice esempio con due gruppi di persone, i «poveri» e i «ricchi», lo dimostra chiaramente. I poveri hanno un reddito complessivamente basso, la maggior parte del quale proveniente dal lavoro; per i ricchi è il contrario. Consideriamo la situazione 1: i poveri hanno 4 unità di reddito da lavoro e 1 unità di reddito da capitale; i ricchi hanno 4 unità di reddito da lavoro e 16 unità di reddito da capitale. Qui i capital-abundant sono davvero ricchi, ma l’entità del loro reddito da lavoro è uguale a quella dei poveri. Ora consideriamo la situazione 2: tutto rimane uguale al caso 1, con l’unica differenza che il reddito da lavoro dei ricchi sale a 8 unità. Dispongono ancora di capitali in abbondanza, poiché traggono una quota maggiore del loro reddito totale dal capitale (16 unità su 24 = 2/3) rispetto ai poveri, ma ora sono ricchi anche in termini di reddito da lavoro (8 unità contro soltanto 4 dei poveri).

La situazione 2 si verifica quando gli individui con abbondanza di capitali non sono soltanto ricchi, ma anche relativamente benestanti dal punto di vista del reddito da lavoro. Fermi restando tutti gli altri parametri, la situazione 2 evidenzia una maggiore disuguaglianza rispetto al caso 1. Questa è infatti una delle grandi differenze fra, da un lato, il capitalismo classico e socialdemocratico e, dall’altro, il capitalismo liberal-meritocratico (vedi tabella 2.1, riga 4). La percezione, e la realtà, del capitalismo classico era che i capitalisti (quelli che definisco qui individui capital-abundant) erano tutti molto ricchi, ma in genere non traevano quote significative di reddito dal lavoro; nei casi estremi, non ne producevano alcuno. Non a caso, Thorstein Veblen li aveva etichettati come la «classe agiata». Per converso, i lavoratori non ricavavano dal capitale alcun reddito, il quale proveniva interamente dal lavoro7. In questo caso c’era una suddivisione perfetta della società fra capitalisti e lavoratori, e nessuna delle parti percepiva alcun reddito dall’altro fattore di produzione. (Se aggiungiamo i proprietari terrieri, che traevano il 100 per cento del loro reddito dai beni fondiari, giungiamo alla classificazione tripartita introdotta da Adam Smith.) In società così frammentate, la disuguaglianza era elevata perché i capitalisti disponevano in genere di ingenti capitali che (spesso) garantivano un rendimento consistente, ma non veniva aggravata dal fatto che questi stessi individui avessero anche dei redditi da lavoro elevati.

La situazione è diversa nel capitalismo liberal-meritocratico, così come lo si trova attualmente negli Stati Uniti. Le persone con ingenti capitali tendono a essere ricche anche in termini di lavoro (o, come si dice oggi, sono in genere individui con un «capitale umano» elevato). Mentre i soggetti ai vertici della distribuzione del reddito nel capitalismo classico erano finanzieri, persone che vivevano di rendita e grandi industriali (che nessuno assume, e pertanto non hanno redditi da lavoro), oggi una percentuale significativa delle persone ai più alti livelli della scala sociale è costituita da manager, web designer, medici, banchieri d’investimento e altri professionisti appartenenti alle élites. Sono persone con uno stipendio, che devono lavorare per percepire le loro ingenti retribuzioni8. Ma queste stesse persone, o perché le hanno ricevute in eredità o perché nella loro vita lavorativa sono riuscite a mettere da parte abbastanza denaro, possiedono anche grandi risorse finanziarie e ne traggono un reddito significativo.

La quota crescente del reddito da lavoro nell’1 per cento della popolazione costituito dalle persone più facoltose, ossia il cosiddetto «top 1 percent» (o in gruppi ancora più ristretti, come lo 0,1 per cento dei super-ricchi), è stata ben documentata da Thomas Piketty nel saggio Il capitale nel xxi secolo (2014) e da altri autori9. Torneremo su questo argomento più avanti nel capitolo. Qui è importante capire che la presenza di un reddito da lavoro elevato nella parte alta della distribuzione del reddito, se associato a un alto reddito da capitale percepito dagli stessi individui, aggrava la disuguaglianza. Questa è una peculiarità del capitalismo liberal-meritocratico; una cosa che, a questi livelli, non si era mai vista prima d’ora.

Modelli matrimoniali

Passiamo ora alla questione dei modelli matrimoniali sotto diverse forme di capitalismo (tabella 2.1, riga 5). Quando gli economisti studiano le disparità di ricchezza o di reddito, l’unità di osservazione utilizzata è la famiglia, per la quale è molto importante se tutti i membri, presi singolarmente, siano benestanti oppure no. Poiché molte famiglie si formano attraverso il matrimonio, è essenziale osservare in che modo le persone si accoppiano. Come nel caso del reddito da capitale e da lavoro, il capitalismo liberal-meritocratico si differenzia ancora una volta dalle altre due forme di capitalismo.

Per illustrare la differenza, confrontiamo i modelli matrimoniali negli Stati Uniti negli anni Cinquanta del Novecento e nel xxi secolo. Dopo la Seconda guerra mondiale, gli uomini tendevano a sposare donne dello stesso ceto, ma più ricco era il marito, meno probabilità c’erano che la moglie lavorasse e avesse entrate proprie. Oggi, gli uomini più ricchi e più istruiti tendono a sposare donne più ricche e più istruite. Possiamo dimostrare con un semplice esempio le conseguenze che si producono in termini di disuguaglianza in queste due situazioni. Prendiamo due uomini, uno che guadagna 50 unità e un altro 100, e due donne, una che guadagna 10 unità e l’altra 20. Ora, supponiamo che ci sia un qualche accoppiamento assortativo (detto anche omogamia), cioè una correlazione positiva tra i guadagni dei mariti e quelli delle mogli: l’uomo che guadagna 100 sposa quindi la donna che guadagna 20, e l’uomo più povero sposa la donna più povera. Ma immaginiamo poi che la moglie ricca lasci il lavoro (come accadeva negli anni Cinquanta), mentre nell’altra coppia entrambi continuano a lavorare. Il rapporto fra i due redditi familiari sarà di 100 a 60. Lasciamo ora invariato l’accoppiamento assortativo, ma supponiamo che entrambe le donne (come accade oggi) continuino a lavorare: il rapporto fra i due redditi familiari diventa di 120 a 60, cioè la disuguaglianza aumenta.

L’esempio dimostra che in condizioni di accoppiamento assortativo, la disuguaglianza cresce se aumenta la partecipazione delle donne alla forza lavoro. Salirà ancora di più se prima l’accoppiamento era casuale o disassortativo (con uomini più ricchi che sposano donne più povere). Secondo alcuni, l’accoppiamento assortativo è ora molto più diffuso nel capitalismo liberal-meritocratico perché le norme sociali sono cambiate e questo fa sì che un maggior numero di donne raggiunga un livello elevato di istruzione (in effetti la percentuale di donne laureate è maggiore rispetto a quella degli uomini) e le lavoratrici siano molte di più rispetto a un tempo. È inoltre possibile (ma è solo una congettura) che le preferenze delle persone siano cambiate e che oggi tanto gli uomini quanto le donne preferiscano unirsi a chi è simile a loro. Quali che siano le ragioni, l’incremento dell’omogamia è un altro fattore che farà aumentare le disparità di reddito, ma questo accadrà solo durante il periodo di transizione dall’accoppiamento non assortativo (o accoppiamento assortativo senza partecipazione delle mogli al mondo del lavoro) a quello assortativo. Una volta che le percentuali di accoppiamento assortativo e di partecipazione al mondo del lavoro avranno raggiunto i rispettivi limiti, verrà meno l’effetto di aumentare la disuguaglianza. La disuguaglianza si stabilizza, anche se a livelli elevati.

Trasmissione intergenerazionale della disuguaglianza

L’ultima caratteristica del capitalismo che andremo a esaminare è la trasmissione da una generazione all’altra dei vantaggi acquisiti, in particolare la ricchezza e il «capitale umano», spesso misurati dalla correlazione fra i redditi dei genitori e quelli dei figli (tabella 2.1, riga 6). Anche se mancano i dati relativi ai periodi precedenti, è ragionevole ritenere che tale trasmissione sia stata rilevante sotto tutte le forme di capitalismo. Nei periodi successivi, per i quali disponiamo di dati più precisi, sappiamo che è molto più debole nelle società contemporanee caratterizzate da una maggiore equità, in cui l’accesso all’istruzione è facile, il costo dell’istruzione è a carico dei contribuenti e le imposte di successione sono elevate. Le società nordiche sono caratterizzate da una correlazione intergenerazionale dei redditi particolarmente bassa ed è probabile che lo fosse anche durante il periodo aureo del capitalismo socialdemocratico, specie nell’Europa occidentale10. Per contro, gli Stati Uniti di oggi evidenziano sia un’elevata trasmissione intergenerazionale delle disuguaglianze sia un’elevata disparità di reddito. Studi che mettono a confronto diversi paesi evidenziano una relazione relativamente forte tra le due, quindi la cosa non sorprende (Corak 2013, p. 11; Brunori, Ferreira e Peragine 2013, p. 27). Ci aspetteremmo che anche negli Stati Uniti, con tutte le loro disuguaglianze, sia presente un’elevata trasmissione delle disparità intergenerazionali.

Natura complessa del capitalismo liberal-meritocratico

Che cosa scopriamo, quindi, nel complesso, quando confrontiamo le disuguaglianze nelle diverse versioni del capitalismo? In tutti e sei gli aspetti qui esaminati, il capitalismo liberal-meritocratico mostra caratteristiche che aumentano la disuguaglianza. Si differenzia dal capitalismo classico soprattutto per il fatto che gli individui con ingenti capitali sono anche ricchi in termini di redditi da lavoro, e probabilmente anche per la maggiore tendenza all’accoppiamento assortativo. Si distingue in maniera significativa dal capitalismo socialdemocratico per diversi aspetti: presenta una quota aggregata crescente di capitale nel reddito netto, ha capitalisti con redditi da lavoro elevati, presenta quasi certamente una maggiore prevalenza di accoppiamenti assortativi, e molto probabilmente è caratterizzato da una più spiccata trasmissione intergenerazionale della disuguaglianza.

Tuttavia, prima di passare a un’analisi più dettagliata di ciascuna di queste sei caratteristiche, si rendono necessarie tre osservazioni. Il fatto che il capitalismo liberal-meritocratico abbia un «sì» su tutte e sei non implica necessariamente che debba essere più ingiusto delle altre forme di capitalismo. E infatti non lo è certamente più del capitalismo classico (Milanovic 2016, cap. 2). Non ho incluso qui le forze di ridistribuzione, attraverso imposte dirette e trasferimenti, che il capitalismo liberale ha «ereditato» dal capitalismo socialdemocratico e che mancavano nel capitalismo classico. Queste forze riducono la disuguaglianza al di sotto del livello determinato dal solo reddito di mercato.

In secondo luogo, un «sì» su una singola caratteristica non ci dice quanto quella caratteristica faccia aumentare la disuguaglianza. Per esempio, mentre sia il capitalismo classico sia quello liberale sono caratterizzati da un’elevata concentrazione di redditi da capitale, il livello di concentrazione era molto maggiore nella forma classica. Intorno al 1914, il 70 per cento della ricchezza britannica era nelle mani dell’1 per cento più benestante; quel numero oggi è di circa il 20 per cento (Alvaredo, Atkinson e Morelli 2018). La ricchezza è ancora altamente concentrata, ma molto meno di prima.

In terzo luogo, alcune delle caratteristiche distintive del capitalismo liberal-meritocratico possono essere moralmente accettabili e, in alcuni casi, persino auspicabili. Sì, la disuguaglianza è più accentuata là dove esiste una percentuale maggiore di capitalisti con redditi da lavoro elevati, ma non è forse un bene che le persone possano arricchirsi lavorando? Non è meglio se le persone percepiscono redditi elevati sia dal lavoro sia dalla proprietà, anziché solo da quest’ultima? E, sì, l’omogamia aumenta la disuguaglianza, ma non è forse una cosa auspicabile, alla luce del fatto che riflette un coinvolgimento molto maggiore delle donne nel mercato del lavoro, norme sociali che valorizzano il lavoro retribuito, e una preferenza per partner che sono simili a noi? È questa profonda ambivalenza tra gli effetti sperequanti di alcune caratteristiche del capitalismo moderno e il fatto che la maggior parte delle persone le possano ritenere socialmente desiderabili (a parte le conseguenze sulla disuguaglianza) che dovremo tenere presente quando andremo a esaminare in maggiore dettaglio le caratteristiche del capitalismo liberal-meritocratico e ad analizzare i rimedi per le profonde disuguaglianze che affliggono queste società.

2.1b. Cause sistemiche e non sistemiche di aumento delle disuguaglianze nel capitalismo liberal-meritocratico

Nell’analizzare le forze che determinano la disuguaglianza nel capitalismo liberal-meritocratico, ci siamo concentrati finora su fattori sistemici, o fondamentali. Questi, effettivamente, sembrano essere i fattori dominanti che determinano la distribuzione del reddito, ma intervengono anche fattori non sistemici, o incidentali. Per esempio, la crescita delle disparità di reddito negli Stati Uniti e in altri paesi è dovuta in parte all’aumento del cosiddetto skill premium, ossia il premio alle competenze del capitale umano che viene riconosciuto ai lavoratori più istruiti, e questa non è una caratteristica sistemica del capitalismo liberale. Questo premio crescente è dovuto alla carenza di lavoratori altamente qualificati e al progresso tecnologico che ha reso il lavoro qualificato più produttivo e quindi più richiesto (Goldin e Katz 2010). Ma nulla di fondamentale ai fini del capitalismo liberale impedisce un aumento adeguato dell’offerta di lavoro ad alta qualifica. Non esistono ostacoli giuridici che impediscano alle persone di proseguire negli studi; inoltre, nella maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale, l’istruzione superiore è gratuita o relativamente economica. La mancata risposta del lavoro al mutamento tecnologico non deriva da fattori sistemici intrinseci al capitalismo liberale.

Per meglio comprendere la differenza tra fattori sistemici e non sistemici, prendiamo la prima caratteristica del capitalismo analizzata in precedenza, ossia la quota crescente del reddito da capitale. Questo fenomeno è una caratteristica sistemica del capitalismo liberal-meritocratico perché deriva dall’indebolimento del potere contrattuale dei lavoratori. Questo potere indebolito è, a sua volta, il risultato (a) di un cambiamento nell’organizzazione del lavoro nel capitalismo postindustriale, in cui le grandi concentrazioni fisiche di lavoratori sono state sostituite da una forza lavoro decentralizzata composta da soggetti che spesso non interagiscono materialmente fra loro e non possono essere facilmente organizzati, e (b) la globalizzazione in generale e, più specificamente, l’aumento dell’offerta globale di lavoro, compresa l’esternalizzazione della produzione. Tali caratteristiche derivano da profondi cambiamenti nella natura del lavoro nel capitalismo più avanzato e nella globalizzazione, e nessuna delle due è suscettibile di essere ribaltata nel medio periodo.

Anche l’accoppiamento assortativo è un fattore sistemico nella misura in cui scaturisce dalle pari opportunità di accesso all’istruzione per donne e uomini, che a loro volta derivano da una caratteristica sistemica del capitalismo meritocratico (e ancora di più di quello liberale), ossia l’impegno per la parità di trattamento di tutti gli individui indipendentemente da sesso, razza, orientamento sessuale e via elencando. C’è un’ulteriore e più sottile ragione per cui può essere considerata sistemica. In una società in cui la discriminazione, almeno formalmente, è esclusa, la preferenza a legarsi con una persona simile a noi può essere espressa più liberamente che non in un sistema in cui i matrimoni sono combinati. In altre parole, la preferenza per l’uno o l’altro tipo di coniuge non è in sé astorica, ma cambia con il tipo di società in cui si vive11.

La frequente incapacità degli economisti di distinguere tra fattori sistemici e secondari è illustrata dalla mancata comprensione di alcune formulazioni chiave di Thomas Piketty, in particolare l’espressione r > g (che sta a indicare come il tasso di rendimento del capitale sia maggiore del tasso di crescita dell’economia). Debraj Ray (2014), per esempio, ha sottolineato che questa relazione dipende dalla propensione al risparmio dei capitalisti: se questi spendessero l’intero profitto che ricavano dal capitale, allora r > g non avrebbe alcun effetto sui successivi redditi da capitale perché sia il capitale sia il reddito da esso derivante rimarrebbero gli stessi. Ray sostiene pertanto che né un aumento del rapporto capitale-prodotto né un aumento della quota di reddito percepita dai capitalisti è inevitabile. Il ragionamento è corretto, ma irrilevante. È corretto nel senso che se i capitalisti utilizzassero effettivamente il profitto nella sua totalità, non ci sarebbero né aumento del capitale né crescita della disuguaglianza. Ma non ci sarebbe neppure il capitalismo! Infatti, una delle caratteristiche principali del capitalismo – forse la più importante – è che si tratta di un sistema di crescita, in cui i capitalisti non si comportano come feudatari che consumano la rendita, bensì la investono. La funzione del capitalista o del capitalista-imprenditore è sempre stata intesa, da Smith e Marx a Schumpeter e John Maynard Keynes, come accumulazione di risparmi e reinvestimento dei profitti. Se i capitalisti smettessero di comportarsi in questo modo, la regolarità evidenziata da Piketty non reggerebbe, e il sistema di cui stiamo parlando non sarebbe capitalistico, ma qualcos’altro.

La consapevolezza di queste differenze tra caratteristiche sistemiche e secondarie è assolutamente cruciale se vogliamo studiare l’evoluzione del capitalismo liberal-meritocratico e, nel capitolo 3, di quello politico. Quando guardiamo alle caratteristiche sistemiche, prescindiamo dalle variazioni incidentali e dalle peculiarità nazionali per concentrarci sugli elementi che definiscono un sistema e su come essi possono influenzarne l’evoluzione.

2.2. Disparità sistemiche

2.2a. Aumento della quota aggregata del capitale nel reddito nazionale

Circa un decennio fa, è apparso evidente come la quota del reddito da capitale nel reddito nazionale netto fosse in aumento. La scienza economica reputava che il contributo del capitale e quello del lavoro alla formazione del reddito nazionale fossero stabili, per esempio con il 70 per cento derivante dal lavoro e il 30 dal capitale (come indicato dalla legge di Bowley, analizzata nel sottoparagrafo 2.1a). Erano state inoltre elaborate argomentazioni teoriche sul perché le cose dovessero essere così, implicite nella cosiddetta elasticità di sostituzione unitaria tra capitale e lavoro, secondo cui a mano a mano che il prezzo relativo del lavoro aumenta di x punti percentuali rispetto al capitale (ossia il lavoro diventa relativamente più costoso), l’uso relativo del lavoro rispetto al capitale scenderà dell’x per cento. La diminuzione dell’uso di un fattore di produzione più costoso compenserebbe esattamente il suo aumento di prezzo, cosicché la quota aggregata del reddito di quel fattore di produzione (e per definizione dell’altro, dato che ce ne sono solo due) rimarrebbe invariata.

L’idea che la quota del lavoro e quella del capitale siano costanti era così diffusa che gli economisti prestavano poca attenzione a come il reddito fosse distribuito fra capitale e lavoro e anche alle conseguenze sulla concentrazione del reddito da capitale. Gli unici aspetti di cui si occupavano erano il reddito da lavoro e il premio salariale crescente dei lavoratori più istruiti rispetto a quelli meno istruiti, e questo doveva bastare a spiegare l’aumento della disuguaglianza nel suo complesso. L’autorevole libro di Claudia Goldin e Lawrence Katz, The Race between Education and Technology (2010), parla proprio di questo, riproponendo l’idea di Jan Tinbergen secondo cui il progresso tecnologico aumenta la produttività del lavoro altamente qualificato, e in assenza di un sufficiente aumento dell’offerta di tale lavoro, la disuguaglianza dei redditi da lavoro tenderà ad aumentare.

Ma il capitale veniva ignorato, e questo è un errore, perché la quota del capitale nel reddito nazionale è in aumento, come hanno dimostrato Elsby, Hobijn e Şahin (2013) per gli Stati Uniti, e Karabarbounis e Neiman (2013) sia per i paesi ricchi sia per quelli in via di sviluppo12. Da questi saggi emerge che la quota del lavoro negli Stati Uniti, attestata più o meno al 67 per cento alla fine degli anni Settanta, era diminuita di circa 4-5 punti percentuali intorno al 2010. La quota del capitale, dunque, sarebbe dovuta aumentare di 4-5 punti, quindi parecchio, dato che la quota del capitale iniziale era pari a circa un terzo del reddito nazionale13. In uno studio che includeva le economie avanzate, emergenti e in via di sviluppo, Dao et al. (2017) hanno rilevato che il calo della quota del lavoro nelle economie avanzate era dovuto perlopiù alla diminuzione della quota del reddito dei lavoratori con competenze medie, soprattutto attraverso la riduzione dei loro salari.

Le ragioni dell’aumento della quota del capitale sono oggetto di dibattito ed è improbabile che si giunga a una conclusione in tempi brevi. Può anche darsi che non sia possibile rispondere alla domanda in via definitiva perché ciascuno dei fattori addotti come spiegazione può mostrare l’effetto atteso solo se è l’unico a cambiare, e tutti gli altri costanti. Ma è possibile che molti fattori siano interdipendenti e che tutti siano cambiati contemporaneamente, cosicché prenderli uno per uno, benché la cosa abbia senso da un punto di vista econometrico, può non fornire una spiegazione analitica soddisfacente.

Secondo Karabarbounis e Neiman (2013), l’aumento della quota del capitale non è il risultato di una diversa composizione della produzione (per esempio, un aumento nei settori in cui la quota del capitale è elevata) perché rilevano la crescita della quota del capitale in settori diversi, e addirittura in regioni diverse degli Stati Uniti. Secondo gli autori, l’aumento della quota del capitale è stato determinato da un calo del costo dei beni strumentali (si pensi ai computer relativamente economici); ciò ha incrementato l’uso del capitale (sostituendo la manodopera poco qualificata con la tecnologia) aumentandone la quota nel prodotto netto. Ma, sostengono, questo non spiega del tutto l’aumento: parte di esso è dovuto alla crescita del potere monopolistico e dei margini di utile lordi, una constatazione che altri hanno confermato14.

Secondo Robert Solow, l’aumento della quota del capitale deriva da un cambiamento del potere contrattuale relativo del lavoro e del capitale. Quando la manodopera organizzata era relativamente potente, come esemplifica il «contratto di Detroit» del 1950 fra i sindacati degli operai dell’industria automobilistica e le case costruttrici, i lavoratori erano in grado di spingere la distribuzione del reddito a proprio favore15. Ma quando il potere della forza lavoro organizzata si è indebolito – con lo spostamento nella direzione del terziario oltre che verso un sistema capitalistico globale che ha più che raddoppiato il numero dei salariati in tutto il mondo –, il suo decadimento ha spostato la distribuzione funzionale del reddito a favore del capitale16.

Analizzando i dati disponibili da un interessante punto di vista, Barkai (2016) argomenta che sia la quota del capitale sia quella del lavoro sono diminuite, mentre è cresciuta l’importanza di un terzo fattore di produzione: l’imprenditorialità (che normalmente si somma al capitale). In questa ottica, la quota del capitale – definita come reddito percepito dai soli detentori di capitali – è scesa, mentre gli utili societari (ossia quelli degli imprenditori) sono saliti alle stelle17. La causa, secondo Barkai, è la crescente monopolizzazione dell’economia, soprattutto nei settori che sono cresciuti più rapidamente, come quelli dell’informazione e della comunicazione18.

In The Vanishing American Corporation (2016), Gerald Davis evidenzia i cambiamenti nella struttura e nelle dimensioni delle aziende negli Stati Uniti. Secondo l’autore, le società con i ricavi più alti erano anche quelle che impiegavano il maggior numero di persone. Rispettavano accordi taciti con i lavoratori e li retribuivano con salari lievemente superiori a quelli di mercato. Può anche darsi che lo facessero per motivi egoistici, al fine di incentivare la fedeltà verso l’azienda, migliorare i rapporti di lavoro, avere meno scioperi, o meno problemi di ostruzionismo. Ma, sostiene Davis, quando queste aziende hanno esternalizzato molti dei servizi che prima venivano forniti internamente, il loro rapporto con la forza lavoro è cambiato: il personale delle ditte appaltatrici non faceva parte dell’organico aziendale e non c’era più bisogno di premiare la fedeltà né di garantire un ambiente di lavoro piacevole e congeniale. Gli appaltatori potevano essere pagati alle tariffe minime stabilite dal mercato. Da qui la riduzione della quota del lavoro nella formazione del reddito.

Potremmo trovare altre spiegazioni per la riduzione della quota del lavoro (e quindi per l’aumento della quota del capitale), ma quello che ci interessa qui è che la crescita della quota aggregata del reddito da capitale – a causa di quanto è concentrata e di dove si trovano i beneficiari dei redditi da capitale più elevati – avrà un effetto diretto sulle disparità di reddito interpersonali.

2.2b. Elevata concentrazione della proprietà del capitale

La ricchezza è sempre stata più concentrata (cioè non equamente distribuita) rispetto al reddito. È praticamente un’ovvietà: la distribuzione della ricchezza è il prodotto dell’accumulazione nel tempo e della trasmissione all’interno delle famiglie e attraverso le generazioni; tende inoltre a crescere in modo esponenziale non solo se impiegata con saggezza, ma anche se investita in attività prive di rischio. Sappiamo empiricamente che nella storia gli unici contraccolpi veramente gravi alle grandi concentrazioni di ricchezze sono stati provocati da guerre, rivoluzioni e, in alcuni casi, da un’iperinflazione imprevista19.

Nel suo monumentale libro A Century of Wealth in America, Edward Wolff, che da diversi decenni studia la disparità di ricchezza negli Stati Uniti, ha dimostrato che nel 2013 l’1 per cento dei più facoltosi detentori di ricchezza possedeva la metà di tutti i titoli e fondi comuni, il 55 per cento dei titoli finanziari, il 65 per cento dei fondi fiduciari e il 63 per cento del capitale delle aziende. Forse ancora più significativo è che il 10 per cento dei più ricchi possedesse oltre il 90 per cento di tutte le attività finanziarie (Wolff 2017, pp. 103-105). Semplificando, possiamo dire che quasi tutta la ricchezza finanziaria degli Stati Uniti è concentrata nelle mani del 10 per cento più ricco della popolazione. Inoltre, queste percentuali sono lievemente aumentate negli ultimi trent’anni e sono molto più alte della quota di reddito disponibile percepita dai soggetti appartenenti al primo decile di reddito statunitense, che si aggira intorno al 30 per cento20.

Poiché la ricchezza è distribuita in modo meno equo rispetto al reddito complessivo, ne consegue che pure i redditi derivanti da tale ricchezza saranno distribuiti in maniera più disuguale rispetto al reddito complessivo (e soprattutto rispetto ad altre fonti di reddito, come i redditi da lavoro dipendente o autonomo)21. Il reddito da capitale sarà percepito da persone che si collocano anche ai primi posti nella distribuzione del reddito. Questi sono i motivi per cui una quota crescente del reddito da capitale tenderà ad aumentare le disuguaglianze.

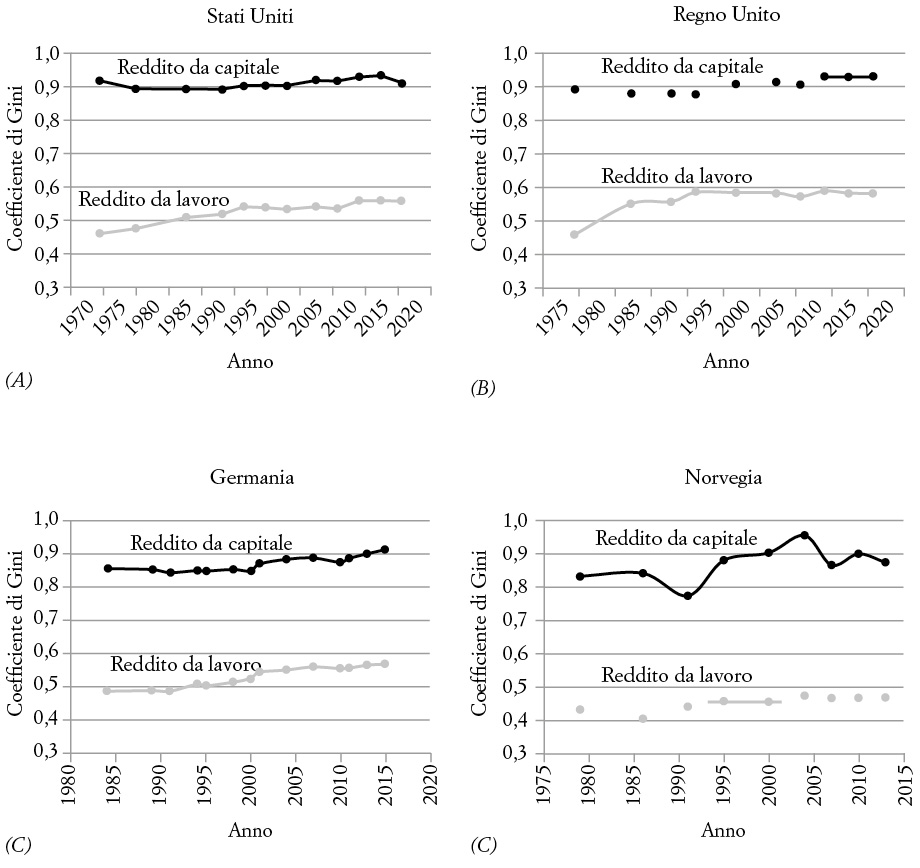

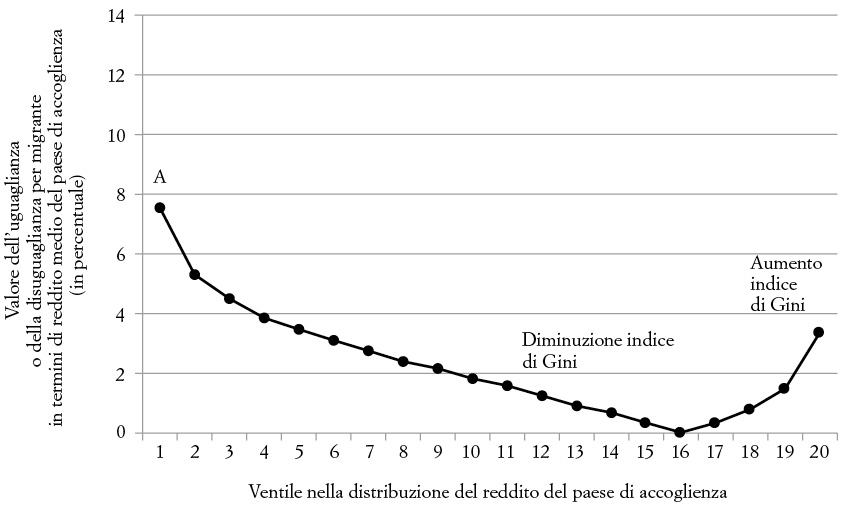

Guardando ai livelli di disuguaglianza nel reddito da capitale e da lavoro negli ultimi trent’anni negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Norvegia (figura 2.1), notiamo due cose interessanti: il reddito da capitale è distribuito in modo molto più disuguale rispetto al reddito da lavoro e le disparità nel reddito da capitale e da lavoro sono aumentate nel tempo22. L’aumento delle disparità nel reddito da capitale è piuttosto contenuto (pari a pochi punti Gini) perché il livello di disuguaglianza era già molto alto: circa 0,9 negli Stati Uniti e nel Regno Unito, tra 0,85 e 0,9 in Germania, e tra 0,8 e 0,9 in Norvegia23. Si avvicina quindi in tutti i casi a una disuguaglianza massima teorica di 1 (quando l’intero reddito da capitale fosse riconducibile a un individuo o a una famiglia). È inoltre degno di nota il fatto che concentrazioni così elevate di redditi da capitale esistano in tutti i paesi occidentali, e che gli Stati Uniti e il Regno Unito – i quali spesso non rientrano fra i paesi con elevate disparità dei redditi al netto delle imposte – evidenzino in questo caso altri risultati. In breve, è una caratteristica sistemica del capitalismo liberal-meritocratico che il reddito da capitale sia estremamente concentrato e venga percepito soprattutto dai ricchi24.

Figura 2.1. Coefficienti di Gini del reddito

da capitale e da lavoro negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in

Germania e in Norvegia, dagli anni Settanta e Ottanta agli anni

2010.

I redditi da capitale e quelli da lavoro sono entrambi al lordo

delle imposte. Poiché i redditi da capitale nella parte alta della

distribuzione del reddito tendono a essere sottostimati (vedi

Yonzan et al. 2018),

il coefficiente di Gini per il reddito da capitale potrebbe essere

ancora più alto. Per le definizioni di reddito da capitale e da

lavoro, si rimanda all’Appendice C.

Fonte: I calcoli sono

basati sui dati del Luxembourg Income Study

(https://www.lisdatacenter.org), che forniscono informazioni a

livello individuale tratte dalle indagini sulle famiglie e

armonizzano le definizioni delle variabili in modo che i redditi da

capitale e da lavoro siano definiti in modo coerente nel tempo e

tra i paesi.

Si noti inoltre che la disparità nel reddito da lavoro (al lordo delle imposte) in questi paesi è aumentata nel periodo, passando da un coefficiente di Gini inferiore a 0,5 a circa 0,6.

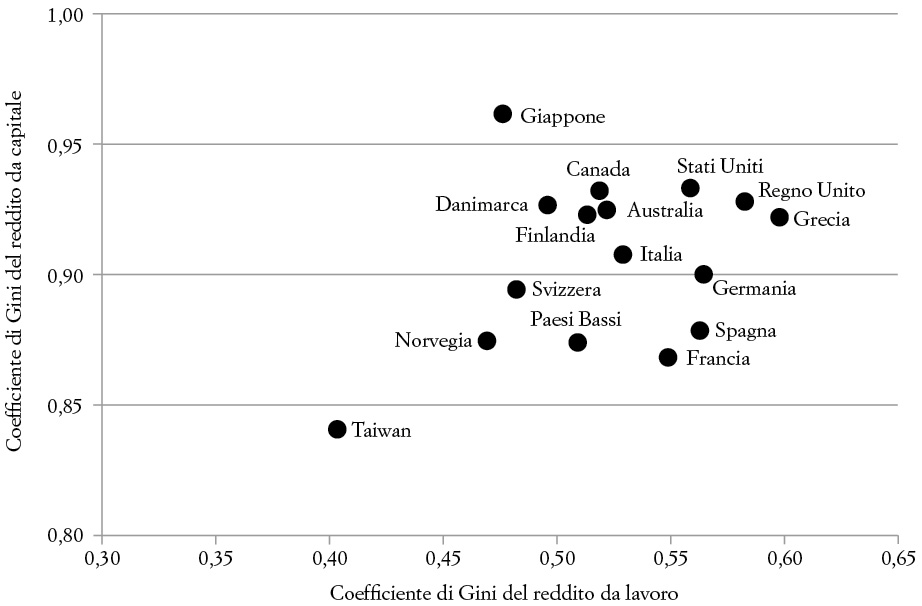

Osservando un’istantanea delle disuguaglianze dei redditi da capitale e da lavoro nei paesi ricchi intorno al 2013, vediamo che, fatta eccezione per Taiwan, tutti i paesi indicati hanno un reddito da capitale estremamente concentrato, con coefficienti di Gini superiori a 0,86 (figura 2.2). Gli indici di Gini riferiti ai redditi da lavoro sono molto più contenuti, generalmente tra 0,5 e 0,6, e ancora più bassi per Taiwan. Ritornerò sul caso di Taiwan più avanti nel capitolo.

Figura 2.2. Disparità di reddito da capitale

e da lavoro nei paesi ricchi, intorno al 2013.

Fonte: Database del

Luxembourg Income Study (https://www.lisdatacenter.org).

La maledizione della ricchezza

Per capire quanto sia importante la combinazione dell’aumento del reddito da capitale e della forte concentrazione della proprietà del capitale ai fini della disparità di reddito nel suo complesso, bisogna considerarla in modo dinamico. A mano a mano che i paesi si arricchiscono, incrementano la ricchezza attraverso il risparmio e gli investimenti (esattamente come accade alle persone). Inoltre, il capitale aumenta più del reddito e si trasformano gradualmente in paesi «ad alta intensità di capitale». Questo rapporto fra capitale e reddito è un tema centrale nel Capitale nel xxi secolo di Piketty. I paesi con un reddito (Pil pro capite) più elevato non solo hanno una maggiore ricchezza pro capite, ma il loro rapporto ricchezza-reddito (indicato con β) è più alto (tabella 2.2). In termini di Pil pro capite, la Svizzera raggiunge quindi un risultato 53 volte migliore dell’India, ma ha una ricchezza per adulto quasi 100 volte superiore a quella del paese asiatico.

A mano a mano che i paesi capitalisti diventano più ricchi, la quota del reddito da capitale sul reddito netto totale è destinata ad aumentare (a meno che il tasso di rendimento della ricchezza non diminuisca in misura proporzionale), e fintanto che la ricchezza sarà fortemente concentrata, aumenterà anche la disuguaglianza. Inoltre, la relazione tra una ricchezza più consistente e una maggiore disuguaglianza interpersonale è generalmente più forte nei paesi con una più grande abbondanza di capitali, perché è più forte la correlazione tra il disporre di ingenti capitali e l’essere ai primi posti nella distribuzione del reddito (Milanovic 2017). Se la correlazione tra possedere maggiori capitali ed essere ricchi fosse vicina allo zero (cioè se tutti avessero una ricchezza proporzionale al loro reddito), l’aumento della quota del capitale non avrebbe conseguenze sulla disuguaglianza interpersonale. Farebbe semplicemente aumentare il reddito di tutti nella medesima proporzione. Ma quando i ricchi detengono la maggior parte del capitale, qualsiasi aumento della quota del capitale fa aumentare il loro reddito in modo più che proporzionale e alimenta la disuguaglianza.

Il fatto che lo sviluppo porti i paesi ad arricchirsi in misura maggiore che non per l’aumento del loro reddito può essere visto, dal punto di vista della distribuzione, come una maledizione della ricchezza. Come mai? Perché i paesi più ricchi tenderanno «naturalmente» a maggiori disparità. Per questo motivo, gli sforzi finalizzati a ridurre le profonde disuguaglianze dovrebbero essere proporzionalmente maggiori. Se non verranno adottate misure supplementari sul piano politico per compensare le forze che tendono ad aggravare le disuguaglianze a mano a mano che i paesi si arricchiscono, queste finiranno per aumentare.

Ma l’aggravarsi delle disuguaglianze sarà ancora più marcato se il rendimento della ricchezza non è uniforme a tutti i livelli, ma è più elevato per le persone che ne possiedono di più. Questo è l’argomento di cui andiamo ora a occuparci.

|

Ricchezza |

Pil pro capite |

Rapporto |

|

|

Svizzera |

513.000 |

85.000 |

6,0 |

|

Stati Uniti |

301.000 |

53.000 |

5,7 |

|

Giappone |

217.000 |

40.000 |

5,4 |

|

Cina |

22.000 |

7.000 |

3,2 |

|

Indonesia |

12.000 |

3.600 |

3,3 |

|

India |

4.700 |

1.500 |

3,1 |

Tabella 2.2. Ricchezza netta delle famiglie per adulto e Pil pro capite in alcuni paesi selezionati, 2013 (in dollari Usa attuali, ai tassi di cambio di mercato).

Fonte: Dati patrimoniali del Credit Suisse Research Institute (2013) e Jim Davies (comunicazione personale). Dati del Pil della Banca mondiale, Indicatori di sviluppo mondiale.

2.2c. Tasso di rendimento più elevato del patrimonio dei ricchi

I ricchi non solo possiedono patrimoni più ingenti, ma anche una maggiore ricchezza in proporzione al loro reddito e, inoltre, la loro è una ricchezza diversificata rispetto al resto della popolazione. Nel 2013, circa il 20 per cento delle famiglie negli Stati Uniti aveva una ricchezza netta pari a zero o negativa, mentre il 60 per cento delle famiglie della fascia intermedia aveva quasi i due terzi del patrimonio immobilizzati nella casa e il 16 per cento impegnato in fondi pensione (Wolff 2017, cap. 1)25. La ricchezza del ceto medio non è diversificata (poiché la maggior parte è costituita dall’abitazione) ed è gravata da debiti consistenti, che rappresentano una componente sostanziale della ricchezza lorda. Questo è quanto è avvenuto per tutto il secondo dopoguerra, come hanno dimostrato Kuhn, Schularick e Steins (2017), utilizzando i dati storici delle indagini sulla ricchezza negli Stati Uniti. Il rapporto di indebitamento è andato aumentando con la finanziarizzazione dell’economia: nel 2010, la leva finanziaria del ceto medio aveva raggiunto lo sbalorditivo livello dell’80 per cento (su 5 dollari di ricchezza lorda, 4 erano di debiti e solo 1 rappresentava il patrimonio netto), contro il 20 per cento del 1950 (Kuhn, Schularick e Steins 2017, p. 34). La ricchezza della classe media, così poco diversificata e con una leva finanziaria tanto alta, dipende dalle oscillazioni dei prezzi delle case ed è molto volatile. Con un indebitamento dell’80 per cento, basta che il prezzo dell’abitazione scenda del 20 per cento perché la ricchezza netta venga del tutto annullata, ed è quanto è successo durante la crisi finanziaria del 2008.

Ma se guardiamo al 20 per cento della popolazione nella fascia più alta, la composizione della ricchezza cambia: il patrimonio è costituito perlopiù da azioni e strumenti finanziari che, in quell’1 per cento rappresentato dai più benestanti, arrivano a quasi tre quarti della ricchezza. La ricchezza legata al patrimonio immobiliare è, in proporzione, inferiore e nel cosiddetto «top 1 percent» costituisce meno di un decimo del totale.

Questa differenza nella composizione della ricchezza ha un effetto determinante sul tasso medio di rendimento della ricchezza stessa ottenuto dai diversi gruppi di reddito. Se i tassi di rendimento sono abbastanza costanti all’interno delle classi di attività (cioè, il tasso di rendimento dell’abitazione è all’incirca lo stesso, che si possieda un’enorme villa o un piccolo monolocale), allora il tasso di rendimento complessivo dipenderà dalla differenza del tasso di rendimento tra le diverse classi di attività, per esempio se il rendimento dell’abitazione differisce da quello delle attività finanziarie. Nonostante il numero esiguo di studi condotti sul rapporto esistente fra il rendimento di un determinato bene e la quantità di quel bene posseduta, Wolff (2017, p. 119) ha concluso che i tassi di rendimento variano di poco all’interno delle classi di attività. In altre parole (per tornare al nostro esempio), che si possieda una villa o un monolocale, il tasso di rendimento sarà più o meno lo stesso; e questo è vero anche se si possiedono obbligazioni per 1000 dollari o 1 milione di dollari.

Il problema si riduce quindi alla differenza di rendimento fra le varie classi di attività. Nel corso del trentennio 1983-2013, la situazione economica delle famiglie più ricche è andata migliorando perché le attività finanziarie hanno ottenuto performance superiori a quelle delle proprietà immobiliari (Wolff 2017, pp. 116-121). Il rendimento medio reale annuo delle attività finanziarie (tenuto conto dell’inflazione) è stato del 6,3 per cento, mentre il rendimento medio reale delle abitazioni è stato appena dello 0,6 per cento (Wolff 2017, p. 138, tabella 3.1 in appendice). Il rendimento delle attività lorde per l’1 per cento dei più ricchi è stato in media del 2,9 per cento all’anno contro l’1,3 per cento per i tre quintili centrali. Capitalizzata in trent’anni, questa differenza si traduce in un vantaggio per i ricchi di circa il 60 per cento.

Se i ricchi ottengono sistematicamente sulle loro attività rendimenti migliori rispetto al ceto medio e ai poveri, siamo di fronte a un importante fattore di disuguaglianza nel lungo periodo. Per porvi rimedio (ammesso di volerlo fare), occorrerebbe un’imposizione fiscale progressiva sui grandi patrimoni. Bisogna tenere presente, tuttavia, che il tipo di attività detenute dai ricchi non sempre sono quelle di maggior valore. Durante una bolla immobiliare, come negli Stati Uniti tra il 2001 e il 2007, gli immobili spesso surclassano le attività finanziarie. Non è stato così durante i primi tre anni della Grande recessione (quando i rendimenti immobiliari erano più negativi di quelli finanziari), ma normalmente è quanto accade: quando i mercati azionari crollano e i prezzi degli immobili rimangono pressoché invariati, i ricchi ottengono un tasso di rendimento complessivo inferiore a quello del ceto medio. Come abbiamo visto, negli ultimi trent’anni è accaduto il contrario.

Potrebbe darsi, in teoria, che le classi di attività detenute dai ricchi siano più rischiose e più volatili, e che il loro rendimento più elevato sia da attribuire in parte a un premio al rischio. Tuttavia, trent’anni sono un periodo abbastanza lungo per compensare le conseguenze del rischio e, nel lungo termine, i detentori di grandi ricchezze hanno ottenuto risultati migliori del ceto medio.

Le classi di attività detenute dai ricchi valgono di più anche perché in genere sono soggette a un’imposizione fiscale inferiore rispetto a quelle in possesso della classe media. Pertanto, le plusvalenze e, negli Stati Uniti, i «carried interests» (ossia gli utili percepiti dai gestori di fondi di investimento) sono tassati, nella maggior parte dei casi, ad aliquote inferiori rispetto a quelle applicate sugli interessi dei conti di risparmio26.

I ricchi traggono inoltre vantaggio dall’entità del loro patrimonio: i tagli minimi di investimento richiesti per le attività finanziarie ad alto rendimento sono elevati e scoraggiano i piccoli risparmiatori; i grandi investitori possono anche avvalersi di consulenze molto più qualificate su come e dove collocare il loro denaro e pagare commissioni più basse per unità di dollaro investito. Feldstein e Yitzhaki (1982) hanno evidenziato come i ricchi investitori abbiano ottenuto costantemente risultati migliori rispetto ai piccoli risparmiatori in termini di rendimento delle loro attività27.

Nel complesso, i maggiori rendimenti che i ricchi ricavano dai loro patrimoni dipendono da tre fattori: (1) i ricchi detengono proporzionalmente un volume maggiore di attività il cui rendimento a lungo termine è più elevato (effetto della composizione del patrimonio); (2) i ricchi pagano meno imposte per dollaro guadagnato dal patrimonio (vantaggio fiscale); e (3) le commissioni di ingresso e le spese di gestione per dollaro di attività sono inferiori (effetto delle minori barriere all’ingresso).

2.2d. Livelli elevati di reddito da capitale e reddito da lavoro negli stessi individui

Una caratteristica unica e nettamente diversa del capitalismo liberal-meritocratico rispetto alla sua forma classica è la presenza di persone con un alto reddito da lavoro nel decile o nel percentile superiore e, cosa ancora più interessante, la quota crescente di popolazione che detiene sia un alto reddito da lavoro sia un alto reddito da capitale. Creando un neologismo di derivazione greca, chiamo l’associazione fra reddito da lavoro elevato e reddito da capitale elevato all’interno della stessa famiglia (o concentrati nello stesso individuo) omoplutia (da homós «uguale», e ploûtos «ricchezza»).

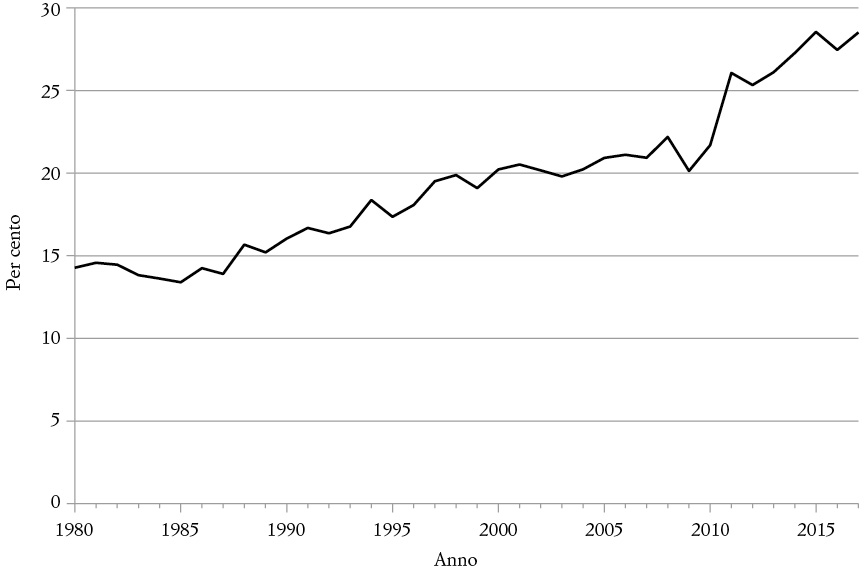

Figura 2.3. Primo decile di capitalisti nel

primo decile di lavoratori (e viceversa), Stati Uniti,

1980-2017.

Gli individui sono classificati in base al reddito pro capite da

lavoro o da capitale; quindi il decile «capitalista» più ricco

include le persone che vivono nel 10 per cento delle famiglie con i

più alti redditi da capitale (e lo stesso per il lavoro). Pertanto,

le percentuali dei capitalisti più ricchi tra i lavoratori più

ricchi e dei lavoratori più ricchi tra i capitalisti più ricchi

sono le stesse.

Fonte: Calcolato in

base ai dati dello US Current Population Survey:

https://www.census.gov/programs-surveys/cps.html.

La parte di persone che hanno sia un alto reddito da lavoro (o da capitale) sia un alto reddito da capitale (o da lavoro) è aumentata negli ultimi decenni (figura 2.3). Nel 1980, solo il 15 per cento delle persone nel primo decile per reddito da capitale si trovavano anche nel primo decile del reddito da lavoro, e viceversa. Questa percentuale è raddoppiata negli ultimi trentasette anni. In una versione rigida del capitalismo classico, ci aspetteremmo che fra i grandi capitalisti quasi nessuno abbia un reddito da lavoro elevato. Sarebbero ricchi comunque, anche con i soli redditi da capitale, e non avrebbero né il desiderio né il tempo di darsi da fare per trovare un lavoro. Allo stesso modo, nessun salariato nel capitalismo classico potrebbe mai avere un reddito da capitale sufficiente da collocarsi fra i capitalisti del primo decile. Ma le cose sono cambiate.

Il punto d’arrivo dell’omoplutia (se riusciamo a immaginarlo) si verificherebbe quando i maggiori capitalisti e i lavoratori con i redditi più alti fossero le stesse persone (il valore sull’asse verticale della figura 2.3 sarebbe 100 per cento). La corrispondenza tra alto capitale e alto reddito da lavoro alimenta le disparità ma, cosa ancora più importante, rende molto più difficile l’avvio di politiche economiche volte a ridurre la disuguaglianza. La ragione di tutto questo è politica. Nel capitalismo classico, la maggior parte dei ricchi non ha avuto bisogno di compiere grandi sforzi, giorno dopo giorno, per raggiungere (o mantenere) il proprio status, mentre nel capitalismo liberal-meritocratico molti di loro sono lavoratori, anche quando una parte importante del loro reddito proviene dalla proprietà del capitale. Vediamo che sono ricchi, ma non sappiamo quanta parte del loro reddito totale derivi dal capitale e quanta dal lavoro. Da un punto di vista politico, è quindi più difficile applicare loro le altissime aliquote fiscali che si usavano in passato, poiché i loro cospicui redditi sono ritenuti più meritati, in quanto derivanti dal lavoro.

L’omoplutia può crescere sia quando persone ricche di capitali acquisiscono alti livelli di istruzione e percepiscono retribuzioni elevate sia quando soggetti ottimamente retribuiti risparmiano parte dei loro stipendi e diventano ricchi capitalisti. Valutare l’impatto dell’una e dell’altra ipotesi senza dati aggiuntivi è impossibile. Il fatto noto, tuttavia, è che la concentrazione della ricchezza è rimasta estremamente elevata negli Stati Uniti e la proprietà diretta di capitali azionari non è cambiata di molto. Nel 1983, il 13,7 per cento della popolazione possedeva direttamente almeno alcune azioni; trent’anni dopo, quella percentuale risultava invariata (Wolff 2017, p. 122). Se includiamo i fondi comuni di investimento e i fondi pensione, la proprietà azionaria è cresciuta da meno di un terzo della popolazione statunitense a circa la metà, ma gli importi posseduti sono perlopiù minimi. Questo suggerisce che l’omoplutia è il prodotto di salari estremamente elevati che «si combinano» (negli stessi soggetti) a una proprietà di capitali già altamente concentrata.

2.2e. Maggiore omogamia (accoppiamento assortativo)

Può essere utile introdurre questo argomento con un aneddoto. Una decina di anni fa mi trovai a conversare dopo cena con un americano che aveva studiato in un college d’élite della Ivy League e ora insegnava in Europa. Resa scorrevole dal vino, la nostra conversazione cadde su questioni inerenti alla vita, al matrimonio e ai figli. In un primo momento, rimasi sorpreso da una sua affermazione. Disse che chiunque avesse sposato, determinate cose, in un certo senso, erano già «scritte»: il luogo dove i coniugi avrebbero deciso di vivere, il tipo di casa che avrebbero acquistato, il genere di vacanze e di divertimenti che avrebbero scelto e persino le università che i figli avrebbero frequentato. Il suo ragionamento era il seguente: «Quando sono andato all’università, sapevo che avrei sposato una donna conosciuta lì. Per le ragazze funzionava allo stesso modo. Tutti eravamo consapevoli del fatto che non avremmo mai più vissuto in un ambiente altrettanto favorevole per trovare un buon partito, con una scelta così ampia di candidati e candidate eccellenti. E poi, qualsiasi ragazza avessi sposato, sarebbe stata un esemplare dello stesso genere: erano tutte colte, donne intelligenti che provenivano dalla stessa classe sociale, leggevano gli stessi romanzi e giornali, si vestivano allo stesso modo, avevano le stesse preferenze in fatto di ristoranti, escursioni, luoghi in cui vivere, automobili da guidare, persone con cui uscire, e la pensavano allo stesso modo anche su come allevare i figli e in quali scuole mandarli. Da un punto di vista sociale, la scelta della donna da sposare non avrebbe fatto praticamente nessuna differenza». E poi aggiunse: «All’epoca non me ne rendevo conto, ma oggi mi è chiarissimo».

La storia mi colpì e mi è rimasta in mente per molto tempo. Contraddiceva l’amata leggenda che ci vuole tutti profondamente diversi, individui unici, e secondo cui le decisioni personali come il matrimonio, che hanno a che fare con l’amore e le preferenze, sono di capitale importanza e hanno conseguenze determinanti sul resto della nostra vita. Ciò che il mio amico diceva era l’esatto contrario: avrebbe potuto innamorarsi di A, o B, o C, o D, e alla fine sarebbe comunque andato ad abitare praticamente nella stessa casa, nello stesso ricco quartiere – a Washington, a Chicago o a Los Angeles – con una cerchia simile di amici e interessi analoghi, e con bambini che vanno nelle stesse scuole e fanno gli stessi giochi. La sua storia aveva senso, eccome. Naturalmente, questo scenario presupponeva che le persone che frequentavano lo stesso college avrebbero formato delle coppie. Se avesse lasciato l’università, o se fra le compagne di studi non ne avesse trovata nessuna adatta da sposare, il risultato avrebbe potuto essere diverso (per esempio, una casa in un quartiere abitato da famiglie meno abbienti). La sua storia illustra efficacemente il potere della socializzazione: quasi tutti nelle università di élite provengono da famiglie più o meno ugualmente ricche, e quasi tutti condividono più o meno gli stessi valori e gli stessi gusti. E queste persone così reciprocamente indistinguibili si sposano tra loro.

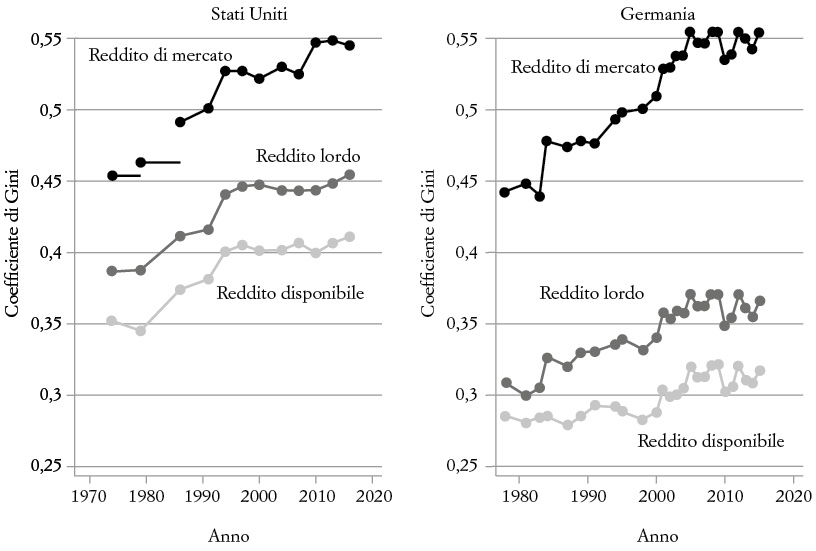

Ricerche recenti hanno documentato un chiaro aumento della prevalenza dell’omogamia, o accoppiamento assortativo (persone con un livello di istruzione e di reddito uguale o simile che si sposano). Uno studio basato su una rassegna della letteratura associata ai dati decennali dell’American Community Survey ha evidenziato che l’associazione fra il livello di istruzione dei partner era prossima allo zero nel 1970; in ogni decennio successivo fino al 2010, il coefficiente è stato positivo e ha continuato ad aumentare (Greenwood, Guner e Vandenbroucke 2017). Un altro database (Yonzan 2018) fornisce una prospettiva diversa su questa tendenza; prende in esame le statistiche sul matrimonio per le donne e gli uomini americani che si sono sposati quando erano «giovani», cioè tra i venti e i trentacinque anni. Nel 1970, solo il 13 per cento dei giovani americani che si trovavano nel decile superiore dei lavoratori maschi sposavano giovani donne che si trovavano nel decile superiore delle lavoratrici. Nel 2017, questo dato era salito a quasi il 29 per cento (figura 2.4a). Allo stesso tempo, i giovani lavoratori maschi del decile superiore avevano molte meno probabilità di sposare giovani donne che si trovassero nel decile inferiore delle lavoratrici. Il tasso è sceso costantemente, dal 13,4 per cento a meno dell’11 per cento. In altre parole, i giovani americani con redditi da lavoro molto alti che negli anni Settanta avevano la stessa probabilità di sposarsi con donne che guadagnavano molto o con donne che guadagnavano poco manifestano oggi una preferenza di quasi tre a uno a favore delle donne con stipendi elevati. Un cambiamento ancora più drastico si registra per le donne: la percentuale delle giovani con stipendi elevati che sposano uomini con retribuzioni consistenti è aumentata da poco meno del 13 per cento al 26,4 per cento, mentre quella delle giovani ricche che sposano giovani poveri si è dimezzata (figura 2.4b)28. Dal non avere alcuna preferenza tra uomini ricchi e poveri negli anni Settanta, le donne preferiscono ora gli uomini ricchi in un rapporto di quasi cinque a uno29.

Figura 2.4a. Percentuale di uomini dai 20 ai 35 anni nel primo decile uomini per reddito da lavoro che hanno sposato donne dai 20 ai 35 anni nel primo e nell’ultimo decile donne per reddito da lavoro, 1970-2017.

Il «marriage education premium»

In un articolo molto ambizioso, Chiappori, Salanié e Weiss (2017) hanno cercato di spiegare sia l’aumento dell’accoppiamento assortativo sia il crescente livello di istruzione fra le donne (che contrasta con il mancato aumento di questo parametro per gli uomini). Secondo gli autori, le donne altamente istruite hanno migliori prospettive matrimoniali: esisterebbe pertanto un marriage education premium che è forse tanto importante quanto lo skill premium, ossia il differenziale di retribuzione garantito a chi ha studiato. Mentre questo premio salariale non ha, in linea di principio, connotazioni di genere, il marriage education premium è, secondo gli autori, molto più alto per le donne. Alla base del fenomeno c’è probabilmente una maggiore «preferenza pura» per l’omogamia tra gli uomini perché, se non esistesse, l’aumento del livello di istruzione delle donne potrebbe essere, sul mercato dei matrimoni, tanto un deterrente quanto un’attrattiva.

Figura 2.4b. Percentuale di donne dai 20

ai 35 anni nel primo decile donne per reddito da lavoro che hanno

sposato uomini dai 20 ai 35 anni nel primo e nell’ultimo decile

uomini per reddito da lavoro, 1970-2017.

Il campione per ciascuna indagine è composto da uomini e donne che

all’epoca (i) avevano tra 20 e 35 anni, (ii) erano sposati e (iii)

occupati (con guadagni positivi). Il numero di corrispondenze (dal

decile superiore degli uomini al decile superiore delle donne e

viceversa) è lo stesso nelle figure 2.4a e 2.4b, ma le percentuali

variano leggermente perché l’entità dei decili di uomini e donne

differiscono. Fonte:

Yonzan (2018), calcolato in base ai dati dello US Current

Population Survey:

https://www.census.gov/programs-surveys/cps.html.

Esiste un nesso ulteriore fra, da un lato, l’accoppiamento assortativo e, dall’altro, il rendimento crescente degli investimenti nella prole, che solo le coppie più istruite sono in grado di realizzare. Possono, per esempio, allevare i figli in un’atmosfera stimolante e favorevole all’apprendimento e coinvolgerli in esperienze culturali difficilmente alla portata di genitori meno istruiti (concerti, biblioteche, balletti), oltre che in sport elitari. Il fatto di collegare questi sviluppi apparentemente non correlati – istruzione delle donne, maggiore partecipazione di queste al mondo del lavoro, modelli di matrimonio assortativo, peso crescente dell’apprendimento nella prima infanzia – è fondamentale, in quanto chiarisce uno dei meccanismi chiave alla base della creazione della disuguaglianza all’interno della stessa generazione e della sua trasmissione intergenerazionale.

Se persone istruite, altamente qualificate e benestanti sono orientate a sposarsi fra loro, basterà questo, tendenzialmente, ad accentuare le disparità. Circa un terzo dell’aumento della disuguaglianza negli Stati Uniti fra il 1967 e il 2007 può essere spiegato con l’accoppiamento assortativo (Decancq, Peichl e Van Kerm 2013)30. Per i paesi dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), l’accoppiamento assortativo è responsabile in media dell’11 per cento dell’aumento delle disuguaglianze tra i primi anni Ottanta e i primi anni Duemila (Ocse 2011)31.

Ma se, in aggiunta a questo, cresce a dismisura il rendimento legato all’istruzione e all’apprendimento precoce dei figli, e se questi vantaggi iniziali sono alla portata solo di genitori altamente istruiti – che, come dimostrano i dati, trascorrono molto più tempo con i loro figli rispetto ai genitori che lo sono meno –, ecco che si spalancano le porte alla trasmissione intergenerazionale dei vantaggi e della disuguaglianza. Questo è vero anche se – ed è importante sottolinearlo – l’imposizione fiscale sulle successioni è elevata, perché il fatto di ereditare risorse finanziarie è solo uno dei vantaggi di cui godono i figli di genitori colti e ricchi. E in molti casi, può anche non essere la parte più importante. Anche se, come sosterrò nel paragrafo 2.4, l’imposizione fiscale sulle successioni è una politica particolarmente efficace per mettere tutti nelle stesse condizioni e aumentare le pari opportunità, è illusorio credere che le imposte in quanto tali possano bastare a garantire ai figli nati da genitori poveri le stesse opportunità di cui godono i figli dei ricchi.

2.2f. Maggiore trasmissione del reddito e della ricchezza attraverso le generazioni

Le profonde disparità di reddito e ricchezza negli Stati Uniti venivano un tempo giustificate con l’affermazione secondo cui tutti avevano la possibilità di diventare qualcuno, indipendentemente dalla famiglia di provenienza. Era il famoso «sogno americano», che poneva l’accento più sulle pari opportunità che non sulla parità dei risultati ottenuti32. Era un concetto dinamico e orientato al futuro. Quando parla di disparità di reddito, Schumpeter propone un’interessante metafora: possiamo immaginare la distribuzione dei redditi in un anno qualsiasi come analoga alla distribuzione degli ospiti che soggiornano a diversi piani di un hotel in cui più alto è il piano più lussuosa è la camera. Se i clienti si spostano da un piano all’altro, e se – analogamente – i loro figli non rimangono al piano in cui sono nati, un’istantanea di quali famiglie vivono a quali piani non ci dirà allora granché su quale sarà il piano che queste famiglie abiteranno in futuro, o la loro posizione nel lungo periodo. Allo stesso modo, la disparità di reddito o di ricchezza misurata in un determinato momento può darci un’idea fuorviante o esagerata dei veri livelli di disuguaglianza e può non tenere conto della mobilità intergenerazionale33.

L’idea del sogno americano continua a esercitare un forte impatto sia sull’immaginario popolare sia fra gli economisti. Tuttavia, da una decina d’anni a questa parte, ossia da quando è stato possibile accedere per la prima volta a dati pertinenti, ha cominciato a essere messa seriamente in discussione. Guardando a ventidue paesi di tutto il mondo, Miles Corak (2013) ha dimostrato che esiste una correlazione positiva fra un’elevata disuguaglianza in un qualsiasi anno e una forte correlazione tra i redditi dei genitori e dei figli (cioè, la bassa mobilità di reddito). Questo risultato ha senso, perché un’elevata disuguaglianza oggi implica che i figli dei ricchi avranno, rispetto ai figli dei poveri, opportunità molto maggiori. Non solo potranno contare su un’eredità più consistente, ma avranno anche modo di beneficiare di una migliore istruzione, di un capitale sociale più elevato ottenuto dai genitori e di molti altri vantaggi immateriali portati dalla ricchezza. Nessuna di queste cose è alla portata dei figli dei poveri. Ma mentre il sogno americano è stato in qualche modo sgonfiato dalla consapevolezza che la mobilità di reddito è maggiore nei paesi più egualitari che non negli Stati Uniti, questi risultati non implicano che la mobilità intergenerazionale sia peggiorata nel tempo.

Il calo della mobilità relativa

Ricerche recenti dimostrano tuttavia che la mobilità intergenerazionale è di fatto in calo. Utilizzando un campione di coppie genitore-figlio e genitore-figlia, e confrontando una coorte di nati fra il 1949 e il 1953 con una di nati fra il 1961 e il 1964, Jonathan Davis e Bhashkar Mazumder (2017) hanno evidenziato una mobilità intergenerazionale significativamente inferiore per quest’ultima coorte. Gli autori hanno utilizzato due indicatori comuni di mobilità intergenerazionale relativa: il rank to rank (la correlazione fra le posizioni di reddito relativo di genitori e figli) e l’elasticità intergenerazionale dei redditi (la correlazione tra i redditi dei genitori e quelli dei figli)34. Entrambi gli indicatori hanno evidenziato un aumento nel tempo della correlazione fra il reddito dei genitori e quello dei figli (da 0,22 a 0,37 per le figlie e da 0,17 a 0,36 per i figli, mentre l’elasticità intergenerazionale dei redditi è passata da 0,28 a 0,52 per le figlie e da 0,13 a 0,43 per i maschi). Per entrambi gli indicatori, la svolta si è verificata nel corso degli anni Ottanta, lo stesso periodo in cui le disparità di reddito negli Stati Uniti hanno cominciato ad aumentare. In realtà, si sono verificati in contemporanea tre cambiamenti: l’aumento delle disuguaglianze, l’aumento del rendimento degli investimenti negli studi e l’aumento della correlazione fra il reddito dei genitori e quello dei figli. Vediamo quindi che non solo tra i paesi, ma anche nel tempo, le maggiori disuguaglianze di reddito e la minore mobilità intergenerazionale tendono ad andare di pari passo.

Abbiamo esaminato finora solo la mobilità relativa. Dobbiamo considerare anche la mobilità intergenerazionale assoluta, cioè la variazione del reddito reale fra le generazioni. Anche in questo caso si assiste a una diminuzione: la mobilità assoluta negli Stati Uniti è calata in maniera significativa tra il 1940 e gli anni Duemila, a causa di un rallentamento della crescita economica associato all’aumento delle disuguaglianze (Chetty et al. 2017b)35. Occorre tenere presente che la mobilità assoluta è molto diversa dalla mobilità relativa, in quanto dipende in massima parte dall’andamento del tasso di crescita. Per esempio, la mobilità assoluta può essere positiva per tutti se il reddito di ogni figlio supera quello dei genitori, anche se le posizioni dei genitori e dei figli nella distribuzione del reddito sono esattamente le stesse. In questo esempio, la piena mobilità intergenerazionale assoluta coinciderebbe con una totale mancanza di mobilità intergenerazionale relativa. In questo libro faccio riferimento più alla mobilità relativa che non a quella assoluta perché riflette meglio le caratteristiche sistemiche di un’economia.

2.3. Nuove politiche sociali

In questo paragrafo prendo in esame nuove politiche sociali rispetto al capitale e al lavoro, e la pressione sullo stato sociale in regime di globalizzazione36.

2.3a. Perché gli strumenti del Novecento non sono adatti a risolvere le disparità di reddito del xxi secolo

Il periodo straordinario in cui le disparità di reddito e di ricchezza nei paesi ricchi si erano ridotte, e che è durato approssimativamente dalla fine della Seconda guerra mondiale ai primi anni Ottanta, poggiava su quattro pilastri: sindacati forti, istruzione di massa, un’imposizione fiscale elevata e cospicui trasferimenti sociali. Da quando, circa quarant’anni fa, le disparità di reddito hanno cominciato a crescere, si è cercato di arginarne l’ulteriore aumento potenziando questi pilastri, o alcuni di essi, o almeno auspicando che ciò accadesse. Questo approccio, tuttavia, non funzionerà nel xxi secolo. Ma perché?

Consideriamo prima di tutto i sindacati. La riduzione nel numero degli iscritti, che si è verificata in tutti i paesi ricchi ed è stata particolarmente drastica nel settore privato, non è solo il prodotto di politiche di governo ostili. Anche l’organizzazione del lavoro è cambiata. Il passaggio dalla produzione manifatturiera ai servizi e dalla presenza forzata in fabbrica o negli uffici al telelavoro ha portato al moltiplicarsi di unità operative relativamente piccole, spesso non ubicate fisicamente nello stesso luogo. Coordinare persone sparpagliate in varie sedi è molto più difficile che non organizzare le maestranze di un unico grande stabilimento, che interagiscono continuamente tra loro e condividono lo stesso ambiente sociale e gli stessi interessi in materia di retribuzione e condizioni di lavoro. Inoltre, il deterioramento del ruolo dei sindacati riflette il diminuito potere contrattuale del lavoro nei confronti del capitale, risultato della massiccia espansione del bacino di manodopera disponibile nei sistemi capitalistici a partire dalla fine della guerra fredda e a seguito del reinserimento della Cina nell’economia mondiale. Sebbene quest’ultimo evento sia stato uno shock una tantum, i suoi effetti si faranno sentire almeno per diversi decenni e potrebbero essere accentuati dai futuri alti tassi di crescita demografica in Africa, con il risultato di mantenere inalterata l’abbondanza relativa di manodopera.

Passando al secondo pilastro, l’istruzione di massa, vediamo che è stato uno strumento per la riduzione delle disuguaglianze in Occidente nel periodo in cui il numero medio di anni di istruzione è passato dai quattro-otto degli anni Cinquanta ai tredici o più di oggi. Ciò ha portato a una riduzione del premio alle competenze del capitale umano (skill premium), cioè del divario salariale tra chi ha una formazione universitaria e chi non ce l’ha. A metà degli anni Settanta, convinto che l’offerta di lavoratori altamente qualificati sarebbe rimasta abbondante, l’olandese Jan Tinbergen – primo economista a ricevere il Nobel per le Scienze economiche – prevedeva che alla fine del secolo il premio per le competenze si sarebbe ridotto quasi a zero, e che la corsa fra la tecnologia che crea una domanda di lavoratori sempre più qualificati e l’offerta sarebbe stata vinta da quest’ultima37.

Ma un’ulteriore espansione di massa dell’istruzione è impossibile quando in un paese il percorso scolastico medio ha raggiunto quattordici o quindici anni, per il semplice fatto che il livello massimo di istruzione è limitato dall’alto, vincolato non solo dal numero di anni di studio, ma anche in termini di vantaggio cognitivo. Quando si entra in un periodo di transizione dall’istruzione elitaria a quella di massa, com’è accaduto nella maggior parte dei paesi occidentali nella seconda metà del Novecento, i vantaggi in termini di conoscenze acquisite attraverso un’istruzione più lunga e migliore sono enormi. Ma quando, nella maggior parte dei casi, le persone sono andate a scuola quanto desiderano e hanno imparato ciò a cui sono interessate o che sono in grado di apprendere, la società raggiunge un picco in materia di istruzione che non è possibile superare: la tecnologia, alla fine, vince la corsa con l’istruzione. Pertanto, non possiamo fare affidamento su piccoli incrementi del livello medio di istruzione per garantire l’effetto equilibratore sui salari che un tempo è stato prodotto dall’istruzione di massa.

L’elevata imposizione fiscale sui redditi correnti e i cospicui trasferimenti sociali hanno costituito il terzo e quarto pilastro della riduzione delle disparità di reddito nel xx secolo. Ma è politicamente difficile aumentarli ulteriormente, e questo per due ragioni principali. Con la globalizzazione e la maggiore mobilità del capitale e del lavoro, l’aumento delle imposte potrebbe portare sia il capitale sia i lavoratori altamente qualificati a lasciare il paese alla ricerca di giurisdizioni con livelli di imposizione più bassi, e quindi a una perdita di gettito fiscale per il paese di provenienza38. La seconda ragione risiede in una visione scettica circa il ruolo dello Stato e delle politiche fiscali e di trasferimento che oggi è molto più diffusa tra le classi medie in tanti paesi ricchi rispetto a mezzo secolo fa. Questo non significa che la gente non sappia che senza un’imposizione fiscale più elevata i sistemi di previdenza sociale, l’istruzione gratuita e le moderne infrastrutture crollerebbero. Ma le persone sono scettiche circa i vantaggi che si potrebbero trarre da ulteriori aumenti delle imposte sul reddito corrente, e difficilmente si esprimerebbero favorevolmente al riguardo.

Limiti dei risultati che si possono ottenere attraverso imposte e trasferimenti