De madrugada, aunque el desembarco no esté previsto sino hasta el mediodía, los pasajeros comienzan a agitarse sobre la cubierta. Las miserias de la travesía son olvidadas. Hay quienes no se cansan de aspirar esa península de verdor tan fresco, todavía lejana, quienes frente a un pobre espejo de mano sacan menos agua que luz de su palangana de lona: por primera vez su toilette al aire libre tiene algo de radiante. En esa larga estela de un mes desde la partida de Marsella se disipa al fin todo lo que la vida a bordo del Capitán Paul-Lemerle ha podido ofrecer de difícil, de precario, cuando no de inútilmente odioso. La magra colchoneta de los dormitorios está definitivamente plegada, la cocina «rodante» junto a la cual fue necesario alinearse dos veces por día en busca de una pitanza de las menos atractivas, en un rincón toma un aire anacrónico, casi divertido. ¡Vamos!, los encargados de matar y despedazar los corderos y los bueyes ya no harán ese trabajo frente a un gran círculo de niños reunidos sobre el mismo puente, en plena tarde (para muchos adultos era un problema irritante saber de dónde «venía» esa carne). Una de las mañanas precedentes, en ese mismo lugar, fui sorprendido por la aparición en hilera de tres objetos conjugando su llama: un buey desollado, que quedó colgado desde la víspera, los pabellones en la popa del navío, el sol naciente. Su encuentro algo hermético, en abril de 1941, no carecía de un profundo sentido. Pero la proximidad de la meta, el contorneo sensible a la costa de la isla bastaron para alejar esas realidades penosas, para llevarse esos fantasmas. Nos mostramos los peces voladores, cada vez más pequeños, pero siempre más numerosos, estallando por delante en los menudos arcoiris del agua alzada.

Los binoculares dirigidos hacia esa costa norte de la isla colman instantáneamente la distancia que separa la percepción común del sueño de los poetas. El espectáculo del lujo natural, con ese sentimiento de abundancia prodigada, ¡cómo un momento así no ensancharía el corazón de quienes a través de ese único puente todavía se ven ligados con Europa, aunque sea la Europa actual con todo su furor y sus estragos! Alemanes, austríacos, checos, españoles, raros franceses: aquellos a quienes no atrapó un bárbaro prejuicio de raza no expían otro crimen que el de haber encarnado en su país, a sabiendas de los amos de turno, un ideal generoso.

Toda la mañana, marcados por la sorpresa que procuran ciertos aspectos cada vez más diferentes del paisaje, una aldea toda sombreada de cocoteros, una caída de agua sobre la arena negra o el claro mariposeo de los pequeños «gomeros» de vela cuadrangular, las conjeturas van a buen paso: ¿se va a poder descender libremente a tierra? Aquellos que tienen la experiencia de los campos de concentración, o que conocen las vejaciones infligidas en Francia, desde el armisticio, a los extranjeros que han contraído un compromiso militar durante la guerra, no dejan de ser escépticos. Nadie sabe cuánto tiempo habrá que esperar aquí el nuevo transporte que lo llevará a destino.

«Martinica, me había dicho sin querer añadir nada el comandante del Paul-Lemerle, que estaba en su vigésimo viaje por esta línea, Martinica: la vergüenza de Francia». Yo había comprendido sólo muy imperfectamente.

La irrupción de las autoridades de control pronto generaliza la inquietud. Una decena de individuos, de aspecto físico temible, en ligero uniforme caqui, las piernas desnudas, todos flanqueados con revólveres, la visera del casco ocultando mal su mirada hostil, van a emboscarse en el salón de oficiales. Provistos desde la mañana de números de orden, los pasajeros agrupados en la puerta esperan su turno. Pero el suboficial de infantería colonial encargado del ingreso, que de inmediato parece en actitud de provocación, decide no tomar en cuenta esos números. Frente a las protestas por otra parte muy moderadas que se elevan, pretende imponer el silencio total sobre el puente. Yo me alzo contra ese estúpido abuso de poder mientras que él ensaya vanamente intimidarme yéndoseme encima con los ojos en los ojos. Pero está claro que ha recibido la orden de tratarnos como prisioneros. «Eso no es nada —dice a todos riendo burlonamente— al lado de lo que les espera en el interior».

Muy rápido, en efecto, se esparce el rumor de que las primeras personas llamadas a comparecer ante los recién llegados han sido más o menos insultadas. A un joven científico de los más destacados, llamado a proseguir sus trabajos en Nueva York: «A la Punta Roja (es el nombre de uno de los campos de prisioneros de la isla)… No, usted no es francés, usted es judío y los judíos llamados franceses para nosotros son peores que los judíos extranjeros». A un periodista checo: «¡Linda profesión! ¡Usted la tuvo su guerra, eh!». Y como el interpelado se ofrece de inmediato a dar prueba de su continuada devoción a la causa francesa: «A la Punta Roja. Aquí, ustedes están en Martinica, donde hago lo que quiero». A mí mismo: «Escritor. Supuestamente invitado a dar conferencias, a publicar obras de arte. ¡Eso le va a servir de mucho en América! ¿Francés? Que baje, pero vigilancia discreta» (sic). Me vuelven a llamar por cierto un poco más tarde para retirarme el pase sin explicación: voy a ser conducido con mi mujer y mi hija a la Punta Roja. Además de los nueve mil francos de caución que me acaban ilegalmente de exigir, me reclaman mil quinientos francos por gastos de internación[36].

Al caer la noche franqueamos la puerta del antiguo leprosario del Lazareto (Punta Roja) custodiada por dos centinelas negros con bayonetas. La instalación que encontramos para dormir es como para añorar la del barco. Nada previsto para la alimentación: la cantina, a un precio fantástico, no puede ofrecer más que latas de sardinas. Nada de luz.

La mañana siguiente no deja de aportar su consuelo, pero ese consuelo acarrea también un incremento de amargura. Sin embargo algunas bellas esencias de árboles se estremecen para nosotros. Una pequeña ensenada en cuya playa no está prohibido bañarse —por lo demás no hay otra agua— reluce de madréporas aglomeradas frente a una ruina herrumbrada de barco de donde proceden sorprendentes caracoles marinos. Esos son algunos encantamientos de los trópicos. Pero un paso de más fuera del ámbito mal precisado hace surgir inevitablemente a un soldado con armas cuya consigna es hacernos volver sin amabilidad. Es evidente el cautiverio además. Aunque en los carteles fijados dentro del campo se use, por diestro eufemismo, la palabra «albergado» en lugar de «internado», es imposible hacerse ilusiones sobre nuestra condición. Los «llamados» ocurren mañana y tarde.

Parece que, diariamente, los franceses van a poder ir a la ciudad hasta las cinco horas. Un oficial de la autoridad naval está allí para extender un permiso permanente, previa presentación de los documentos. Es el teniente Castain, que en el barco se ha destacado especialmente por su altanería y su insolencia. Rechaza mi pasaporte: «Breton. No».

Y como insisto en saber a qué debo ese trato especial: «El consejo de seguridad se opone a que usted ponga los pies en Fort de France».

Sólo al cabo de cinco días puedo disponer de un pase por algunas horas para ir a retirar una visa de tránsito al consulado dominicano. Estoy tan resuelto a aprovechar ese tiempo que me he preocupado el día anterior de pedir por carta una audiencia al gobernador. Sabiendo que hace muy poco asumió sus funciones no espero demasiado de nuestra entrevista, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de enterarme cómo podrá justificar semejante arbitrariedad en lo que me concierne y sobre todo ardo por conocer lo que en Fort de France pueden temer de mí, descubrir lo que quieren que no sepa, salvaguardar mi testimonio.

El gobernador civil —en Martinica la autoridad real es ejercida por el almirante Robert— me recibe sin mayor formalidad. Es un hombrecito de cabellos blancos, de aspecto amable, casi oculto. Me deja exponerle mi caso, informarle que, desmovilizado el Io de agosto pasado como médico-jefe de un agrupamiento de escuelas de aviación, considero insensato verme prisionero en tierra francesa sin conocer siquiera la acusación que pesa sobre mí. Él se apresura a deslindar su responsabilidad: debo saber que ha cedido una parte de sus poderes a la autoridad naval, etc. Sin embargo… Sin embargo, piensa, sí, está casi seguro que he sido acompañado, o precedido, por un informe de la policía de Marsella que me presenta como un agitador peligroso. Es, cree, el teniente Castain quien le informó, va a telefonearlo de inmediato para estar seguro. Escucha de buena gana mi protesta —encontrándome, dice, personalmente muy simpático— pero considera su deber informarme de otra objeción: ¿soy escritor, periodista (esta última palabra subrayada por una expresión de alarma muy particular)? —No, realmente no soy en absoluto periodista, escribo —insisto, sintiendo a partir de allí mi causa ganada— libros de interés estrictamente poético y psicológico.

La tarde siguiente, el comandante del campo me transmite la autorización para residir libremente en la ciudad con los míos, con la obligación de presentarnos el día siguiente ante el capitán de gendarmería.

Este —es también una de las figuras más duras y más turbias del barco— nos prepara una recepción bastante embarazosa. La grosería profunda de sus palabras rivaliza en él con una ingenuidad de mando aún más difícil de soportar. Es necesario todo el atractivo de la libertad reconquistada para tolerar, aunque sea por algunos minutos, lo que las maneras de un ser así tienen de ultrajante. «Entonces me va a dar el nombre de su hotel, pero tenga cuidado. Poeta surrealista, hiperrealista, ninguna necesidad de eso en Martinica. Recuerde que no tiene a nadie para ver aquí. Evite sobre todo a los elementos de color. Son niños grandes. Lo que pueda decirles, lo comprenderán todo al revés. Puede hacer todos los libracos que quiera una vez que se haya ido».

Extraña policía en verdad, todavía francesa si creyéramos en su uniforme, pero tan imperfecta que era fácil imaginarse a la policía alemana. El tamaño de hombros, el andar, la palabra tajante, esos sobrentendidos subrayados por una risa forzada, nos hacen pensar que esos señores están allí desde hace poco tiempo —tan poco tiempo que los indígenas se burlan de su celo: «Felizmente, dicen, disponemos de tres poderosos aliados: las mujeres, el pernod, los mosquitos. De aquí a tres meses estarán calmados».

Existe entre esos hombres y esta tierra una incompatibilidad de estructura que impone al más alto grado ese sentimiento de «cuerpo extraño». El régimen de Vichy no parece ser capaz de contar con auxiliares de temple. No se puede olvidar que la posición geográfica de la isla y el hecho de encontrarse todavía en ella la mayor parte del oro francés que allí fue transportado la convierten en uno de los puntos neurálgicos del mundo en el curso de esta guerra. En la compleja situación creada por el armisticio, semejantes comportamientos permiten autorizar todas las dudas.

A la vista de las costas de Martinica, los camareros del Carimare, el vapor que partió de Marsella pocos días después del Paul-Lemerle, han tenido la maligna coquetería de darse a conocer ante los pasajeros, descubriendo sus credenciales, como agentes de la policía secreta alemana. Un acto tan vano no puede pasar sino como la prolongación maquinal, rutinaria, indiferente, de esa política sistemática de asco y desmoralización con la cual han logrado hacer el arma más terrible de esta guerra.

Esta misma mañana, en un pequeño bar donde nos complacemos en ver funcionar la máquina de exprimir jugo de caña, entra una pareja de jóvenes que hemos conocido con agrado en el barco. Nos presentan a dos mulatos de una veintena de años: «El Sr. Blanchard, el Sr. de Lamartinière». Éstos manifiestan el placer de conocernos y se muestran extremadamente corteses. Se ofrecen a facilitarnos algunas compras, a guiarnos dondequiera que vayamos, a revelarnos las bellezas y las curiosidades de la isla; no tienen nada mejor que hacer y es una alegría para ellos ponerse a nuestra disposición. Muy correctos, alegres —a primera vista me impresionan como estudiantes, sin duda del género poco estudioso—, no les cuesta mucho hacernos aceptar su compañía. No es, lo constato muy rápido, mi personalidad literaria lo que ha podido atraerlos, su interés no viene de ese lado. No experimento la necesidad de ahondar el problema, habiendo oído decir que aquí el sentido de la hospitalidad y el gusto por complacer son llevados muy lejos. Por la tarde, al acompañarnos de regreso en auto desde la casa de uno de sus amigos, cuya invitación no pudimos declinar, el llamado Lamartinière tiende a fortalecer esa opinión dando a menudo de tal o cual de sus movimientos una interpretación impersonal bastante desagradable: «Al martiniqués le gusta ser servicial… el martiniqués procurará siempre que ustedes estén contentos».

El día siguiente y los sucesivos vienen a vernos a toda hora. No dejan de ser exigentes y, llegado el caso, se vuelven bastante susceptibles. Es así que mi mujer, habiendo aceptado dejarse llevar a un baile, ve con sorpresa que reivindican el privilegio exclusivo de hacerla bailar y declinan de parte suya toda otra invitación sin que pueda mediar excusa alguna.

Los mismos Blanchard y Lamartinière participaron de nuestra primera excursión a Saint-Pierre y el norte de la isla, durante la cual en todo momento dieron muestra de buen humor y no tuvieron otro error que agotar su demasiado extenso repertorio de cantos criollos. Al día siguiente de ese paseo, a mi pedido, me prestaron los dos tomos de una Historia económica de Martinica y un atlas infantil del que había oído hablar.

Sin duda es una suerte que nos hayamos dejado imponer así su presencia y que no hayamos reaccionado más vivamente cuando ella se volvía por demás intolerable. Al poco tiempo nos enteramos, en efecto, que uno de ellos, cansado aparentemente de tener que engañar, no ocultó más el pertenecer a la policía secreta. El otro, un poco cuestionado por sus largos vagabundeos a pleno sol, fue forzado a reconocer que participaba en la vigilancia de las calles. Dos parejas de cineastas alemanes, llegados en el Paul-Lemerle, que habían obtenido la residencia en Fort de France, se vieron intimados a regresar al campo de Balata, por el único pretexto de que los habían visto bailar. La verdad es que las dos jóvenes mujeres, escoltadas en ese mismo baile al aire libre por Lamartinière y Blanchard, habían creído poder infringir su prohibición de bailar con un amigo que las acompañaba. Se empeñaron en ir ellos mismos a notificarles su sanción.

Para terminar con ellos, debo solamente anticipar algunas semanas y pasar a los días que preceden inmediatamente a nuestra partida. Hemos cambiado de hotel y advierto la desaparición de las obras que me habían prestado. Se los informo y, aunque declaran no darle ninguna importancia, obligo a Blanchard a venir conmigo para reclamarlas al anciano propietario. La puerta del cuarto estaba cerrada: él regresará oportunamente y no tiene —se lo concedo— ninguna necesidad de mí para hacerse abrir el cajón donde yo había colocado los libros.

Ellos de nuevo al embarcar. ¿Es de su parte inconsciencia, inconsecuencia? Tienen un aire de apenados por vernos partir. Efusiones molestas, que confunden: «Sobre todo escríbanos», etc. Sus señas de despedida nos persiguen en la lancha. Pero apenas hemos subido a bordo del Presidente Trujillo me encuentro cara a cara con otro policía de civil llamado Gilbert que ellos mismos nos habían señalado los primeros días y que, por ciertos indicios, se nos revela después como su jefe. Me ordena reunir mi equipaje, abrir las valijas. Sin haber comenzado a verificar su contenido: «Le voy a decir de inmediato lo que busco. Busco libracos que dos jóvenes martiniqueses le acusan de haberles robado. ¿Dónde están?». Intento hacerle notar lo que habría de absolutamente desatinado en semejante hurto: se trata de obras sin ningún valor, no me expondría a perder mi barco por quedármelos. Ese argumento, que yo he querido de orden puramente práctico, se muestra muy eficaz. Ya se apronta a retirarse: «Diré que no he encontrado nada. Para mí usted ya no está aquí. Lo que se quería impedir, sobre todo, es que usted diera conferencias en Martinica».

¿Conferencias? No veo por qué debo creer a este policía que viene a proporcionarme, a último momento, esta explicación que no le pido. Sus palabras me persuaden todavía más que la razón de esas vejaciones, de esos tormentos, hay que buscarla por otro lado.

Entre los esbirros de la gendarmería y los galantes inspectores martiniqueses deben ubicarse todavía, si me permiten, dos individuos siempre asociados, del tipo de las caricaturas tradicionales —bigote y borceguíes—, grandes aficionados a los bancos ubicados a lo largo de la Sabana. Tomaban sus comidas en la mesa cercana a la nuestra, el más próximo —que era también nuestro vecino de cuarto— se daba vuelta para escuchar mejor cuando invitábamos a alguien.

*

Esas precauciones insólitas, que requieren el despliegue de un equipo tan abigarrado alrededor de un escritor francés de paso por Martinica, testifican por sí mismas la mala conciencia de la administración de la isla y permiten levantar sospechas. Por cierto es fácil percibir ante los primeros contactos con los elementos más conscientes de Fort de France, en particular con todos los que ejercen profesiones liberales, que el gobierno de Vichy no goza aquí de ningún prestigio, que su programa de pretendida regeneración no encuentra ningún crédito. Las emisiones de «Radio Martinica» subestiman en extremo el discernimiento, cuando no el simple buen sentido de sus oyentes. Las consignas de la propaganda oficial se expresan allí bajo una forma simplista que limita con la incongruencia: «Franceses, en el curso de la historia han asistido a un milagro, el milagro Juana de Arco. Hoy les es dado asistir a un segundo milagro: el milagro Pétain». De igual modo los diarios locales, increíblemente vacíos de noticias válidas, imprimen cada día, con destino a sus lectores negros y en lenguaje francés rudimentario, el elogio irrisorio de las últimas medidas tomadas por «li bon papá Pétain». Pero el retrato del mariscal, que el innumerable afiche de la «Revolución nacional» reproduce sobre las paredes, es constantemente roto. Por cierto, no hay necesidad de una encuesta sistemática para convencerse que las capas más amplias de la población trabajadora de la isla no tienen otra esperanza que la victoria inglesa. Para que esta esperanza perdiera el aspecto manifiesto que tenía, parece que a comienzos del año se requirió nada menos que el recurso a una represión rigurosa: se habla de trescientas detenciones operadas en un solo día. Pero no es esa la llaga más profunda que se busca ocultar a los ojos del observador; no hay que olvidar que navíos ingleses y norteamericanos cruzan bien visibles a lo largo de las costas, manteniendo a los martiniqueses en la mayor incertidumbre en cuanto al mañana y creando una atmósfera de pasión. Bajo estas circunstancias la prudencia más justificada indica que no debería privar de manifestarse al sentimiento popular: no ha cesado de acercarse muy profundamente al general de Gaulle.

*

Lo que se trata de sustraer a toda clase de curiosidad indiscreta, como he podido convencerme, es de otro orden y concierne a la estructura interna de la isla, considerada desde el punto de vista económico y social. Todos los europeos de paso, de quienes pude recoger sus impresiones, fueron golpeados por la miseria y la vetustez que ofrecen ciertos aspectos inmediatos de Martinica. Fort de France, por sí sola, sería característica a este respecto. Recordando que esta ciudad fue promovida al rango de capital sólo después de la destrucción de Saint-Pierre por la erupción de 1902, es imposible no conmoverse frente a los escasos adelantos modernos con que ha sido beneficiada. Un rápido paseo a través de las tiendas contribuye a acentuar esa depresión. No es sino un mismo bazar, en varios cientos de copias, despachando hasta perderse de vista la misma pacotilla: ninguna industria local, ningún comercio de lujo, por ejemplo. Las dos o tres librerías, en esta primavera de 1941, sólo tienen en sus estantes una veintena de libros fatigados, locamente dispares, pero igualmente ilegibles. El ron, a cinco o seis francos el litro, aleja felizmente con sus vapores las consideraciones amargas a las cuales podría ser llevada a librarse la parte más desheredada de la población. La explotación agrícola del país, prácticamente reducida al cultivo de caña de azúcar y que deja inmensos espacios yermos, no está en condiciones de ofrecer una idea muy reconfortante de la colonización tal como se viene practicando aquí desde hace tres siglos. La verdad es que todo acusa una gestión deplorable, de un fracaso tan anormalmente completo que uno arde por informarse sobre la forma en que se ejerce. Es a partir de allí que el enigma de la isla tiende a elucidarse en la luz turbia de tiempos que se creían para siempre superados.

*

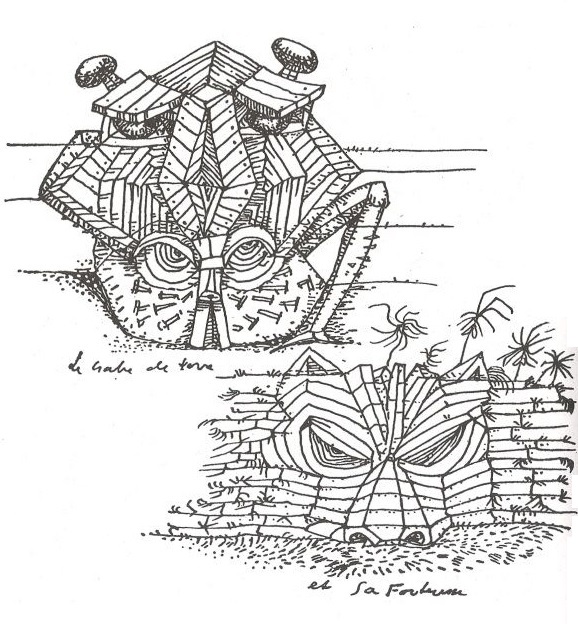

Pregunten, limítense a sondear al respecto a un indígena: su mirada se dirigirá inevitablemente hacia el alto barrio aristocrático bien parapetado del resto de la ciudad y conocido bajo el nombre de «barrio Didier». No tendrán que abrumarlo con interrogantes para que les designe por su nombre a quien encarna a sus ojos el espíritu mismo de esa colonización y que tiene más o menos la vida de la isla en sus manos. Ese hombre se llama Aubéry. Es ahora un anciano, pero lo que se da a entender de su comportamiento pasado tiende a definirlo como un personaje balzaciano de los más acabados. Dueño de la más importante productora de ron de la isla, el sentido común ve en él la expresión suprema del sistema feudal anacrónicamente vigente en Martinica: toda la propiedad de las plantaciones, de las fábricas y del comercio en manos de algunas familias establecidas allí desde la conquista, componiendo de hecho una verdadera dinastía y velando celosamente por el mantenimiento de sus prerrogativas, de sus privilegios (la costumbre establece que los matrimonios sólo unan entre ellas a esas familias todopoderosas). Las jóvenes y las jovencitas de ese origen, que destacan de lejos, en la cintura y en los hombros, sus cintas de colores vivos, son aguardadas por autos a la salida del convento. Se complacen esperando que en un más allá bien vigilado y sin duda sólo reservado para esas almas, su tocado impecable y desdeñoso pueda redimir la menor austeridad de sus padres, ya que aquí y allá se muestran los ciento veinticinco hijos naturales del industrial del lugar, que evolucionan bajo la autoridad orgullosa de la esposa legítima de ese gran señor. Que sea o no parte del mito, no se está lejos de que Aubéry pase por el gran orquestador de uno de esos espectáculos truculentos a la moda de antaño donde algunos personajes agradablemente abanicados, provistos de un látigo visible o no, espían la espantosa lasitud de los negros siempre esclavos que, por un salario de siete francos en 1941, continúan sin esperanza cortando y atando las cañas, sobre un fondo de naturaleza pródiga. (Hubo hombres, como antaño el padre de Robert Browning, capaces de sostener el honor de declinar una herencia de ese tipo). Ese rol que se atribuye a Aubéry es debido a su fortuna, a sus lazos de parentesco o alianza en su descendencia con los otros dignatarios del clan, no menos que a sus resonantes altercados con la justicia, altercados que consagran, en efecto, un «carácter». El rumor general indica que hay reglas muy precisas que regulan las condiciones de estadía en Fort de France para cualquiera que se suponga dotado de conciencia y que disponga de algún medio de exteriorización. Salvo contraindicación precisa que implica el recurso a otros procedimientos, todo escritor que desembarca aquí, me dicen, en tiempos menos agitados, es objeto de una apremiante invitación al «Didier». Recibido con grandes halagos, es colmado de atenciones y de miramientos. En el curso de una cena donde corren los grandes vinos, se ingenian para hacerlo hablar, a fin de sopesar el peligro exacto que representa. Si al término del examen así practicado por especialistas, el peligro permanece positivo, muy fríamente se estima el precio con el que podría ser conjurado: un cheque de cinco, diez o veinte mil francos extendido a la orden del sospechoso y susceptible, al menos teóricamente, de colaborar con tal obra en la que él está interesado, bastará para convencerlo o al menos obtener su silencio. En el caso relativamente excepcional de que la personalidad del visitante consagre al fracaso esa maniobra, sólo queda paralizarlo, ya sea en sus movimientos, ya sea en su voluntad de testimonio. Actualmente los procedimientos de internación y de vigilancia proveen a tal fin de una manera satisfactoria. Antes de la guerra no se vacilaba en agotar hasta el extremo los medios de intimidación.

*

La crónica local es muy instructiva en la materia y presta al menos alguna verosimilitud a la opinión que voluntariamente se expresa aquí: quienquiera que se asome sobre la gran miseria de Martinica y manifieste la intención de remontarse a sus causas será advertido de que se juega la vida. En el período de crisis y de confusión que atraviesa Francia, es fácil suponer que esa forma de obstrucción interesada no conozca límites. Si, como es de esperar, el derecho —ya no un derecho viejo de un siglo y medio que para algunos se ha vuelto un juego de manipular y transgredir, sino el derecho exigente, el único, aquel que presidía las Actas de la Convención de 1793— si ese derecho alcanza a regir nuevamente el comportamiento de los hombres, Martinica, víctima de su largo aislamiento, podrá presentar sobre todo una cantidad imponente de hechos escandalosos que exigen reparación. Sé que se está reuniendo sobre este tema una documentación minuciosa y comprobada, cuyo empleo justificaría las dimensiones de un libro: debo limitarme, en el marco de esta breve comunicación, a ocuparme de algunos titulares de capítulos destinados a definir un clima mental y moral, mientras reservo los desarrollos de la información que podrán ser utilizados, a su debido tiempo, para aclarar los bajos fondos de la política interior de la Tercera República.

*

Cómo se practican las elecciones en Martinica desde tiempo inmemorial: urna de doble fondo llamada «mamá-cerdo» y corrector (los resultados de las elecciones que deben tener lugar el domingo son comunicados a los alcaldes desde el martes precedente).

*

Los hermanos Georges y Emmanuel (Mano) de Lacoste, uno abogado, el otro hombre de negocios. —Ya su padre, procurador, por sus continuos procesos judiciales había comenzado a hacer reinar el terror en la isla (duelos en la selva, golpes, ataques con bastón espada). Se cuenta que a los «buenos días» sólo respondía: «Transigid»—. Durante una única jornada en el Tribunal correccional fueron convocados veinticinco procesos con un Lacoste como demandante (sin contar los «Lacoste contra Lacoste»).

Los Lacoste han gravitado constantemente alrededor de Aubéry. —Tanto en lo que les concierne a unos como al otro, no me considero obligado a la discreción ya que todos los casos que menciono a continuación, donde sus nombres se reiteran, han sido litigados públicamente.

*

En un proceso incoado por el fisco contra Aubéry, la Corte de Fort de France ha fallado a favor del acusado, quien por intermedio de Mano de Lacoste obtiene de Lémery —hijo natural de un colono de la isla a quien hizo elegir senador— que el fisco no recurra en casación contra ese fallo.

Se lo acusa de haber «comprado», a tal fin, a un magistrado de la Corte de Apelación. Pero Mano de Lacoste, que ha sido el instrumento de la corrupción, se libra a un acto paradojal, asombroso: publica en folleto los facsímiles de las cartas intercambiadas y del cheque remitido al magistrado. En la Audiencia de lo criminal, Aubéry es apartado de la causa. Poco después, Lémery es promovido a Ministro de Justicia.

*

Entre otras operaciones más o menos fraudulentas, Aubéry intenta comprar en forma negociada títulos heredados por menores de edad. Con ese fin su abogado Georges de Lacoste, de vacaciones en Martinica, brinda una consulta especial de jurisprudencia —contra una suma que el rumor público fija en doscientos setenta mil francos— permitiendo al tribunal aprobar la transacción deseada por Aubéry, al margen de las precauciones requeridas por la ley en caso semejante. Hecho esto, Georges de Lacoste regresa a Francia donde está casado. Su mujer muere súbitamente. Toma como secretaria a la mayor de los menores a quienes ha hecho vender sus títulos. Su intimidad se revela cuando se casa con ella después de haberla defendido en su divorcio. En tanto que marido él denuncia entonces como nula la consulta que ha brindado en calidad de jurisconsulto y que tuvo por efecto enriquecer a Aubéry con algunos millones. A continuación de esos incidentes se sabe que abandona el Colegio de abogados de París, sin mayor seguridad de que se haya tratado de una decisión espontánea por su parte.

*

Alicker, en un diario comunista que dirige, publica una serie de revelaciones. Desaparece el 11 de enero de 1934 y se retira del agua su cadáver, las manos atadas detrás de la espalda. Los presuntos asesinos, Darcy-Moffat y su chofer Melon, son absueltos el 22 de enero de 1936 por la Audiencia en lo criminal de la Gironde. Al día siguiente del crimen, de Lavigne, yerno de Aubéry, deja Martinica hacia París donde los magistrados instructores se declaran en la imposibilidad de descubrir su domicilio. —Considerando a Aubéry responsable del crimen, el hermano de Alicker[37] le descarga varios disparos de revólver. Este segundo caso es juzgado en la Audiencia en lo criminal de Martinica, donde Aubéry es defendido por Jean-Charles Legrand, fascista notorio, desde entonces expulsado públicamente del Colegio de París. Si bien en el curso de las audiencias Legrand declara haber sido víctima de un atentado y muestra las marcas demasiado próximas de cinco balas en la capota de su automóvil, la gran efervescencia de la opinión pública impone un veredicto de absolución.

*

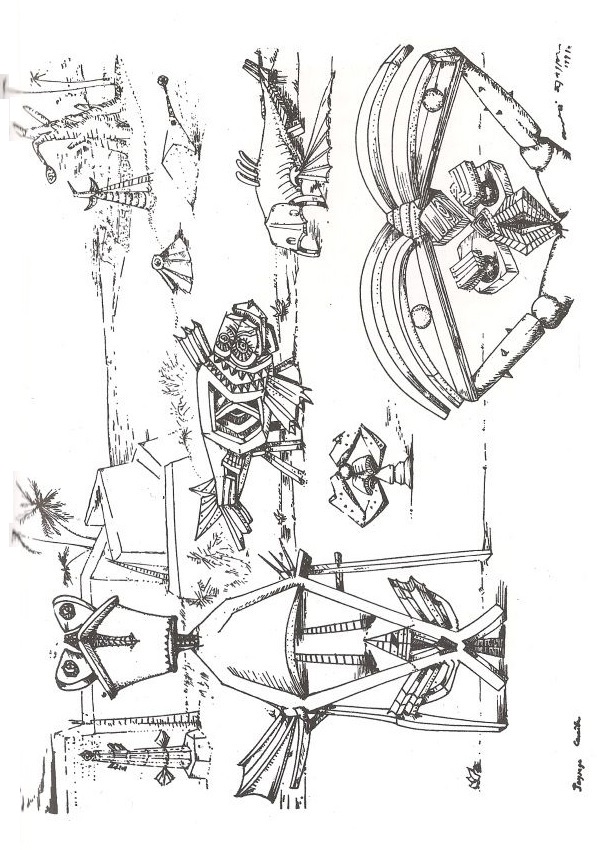

Una vez más, esos sucesos más o menos destacados no podrían agotar el interés por el drama de la colonización en Martinica. Pero al menos dan una idea de lo que allí hoy puede tramarse en una atmósfera todavía ensombrecida por la traición y el espionaje. No creo tener que buscar más lejos las razones de la acogida singular que he encontrado en Fort de France. Sólo me he propuesto aquí dar un adelanto de esa intriga fascinante que sería fácil volver a animar. Una vez admitido el escenario, quedaría por situar su desarrollo en la luz única de Martinica, en sus selvas profundas y olvidadizas. Pero lo que es dañado y desafiado por semejantes conductas es demasiado importante para que yo me atreva a mezclar allí la poesía imprescriptible de la isla, y dar motivos a aquellos que intentan desfigurar aunque sólo fuera la sombra del perfume de esas selvas.

Publicado en Pour la Victoire,

Nueva York, 7 y 14 de febrero 1942.