Introduction

Loin d’être de simples singes...

À présent, je suis presque certain que si nous avions ces trois créatures fossilisées ou préservées dans le formol pour comparaison, et si nous étions des juges impartiaux, nous devrions immédiatement admettre que la différence entre des animaux tels que le gorille et l’homme n’est guère plus grande que celle entre le gorille et le babouin.

Thomas Henry Huxley Conférence à la Royal Institution, Londres

« Je sais, mon cher Watson, que vous partagez mon amour du bizarre, au-delà des conventions et de la monotonie de la vie quotidienne. »

Sherlock Holmes

L’homme est-il un homme ou un ange ? demandait Benjamin Disraeli au cours d’un célèbre débat sur la théorie de l’évolution de Darwin. Sommes-nous de simples chimpanzés dotés d’un logiciel plus performant ou bien des êtres spéciaux, une espèce qui transcende les flux aveugles de la chimie et de l’instinct ? De nombreux scientifiques, parmi lesquels Darwin lui-même, ont défendu le premier postulat : les capacités mentales humaines sont des extrapolations de facultés du même genre que celles des autres grands singes. C’était une assertion radicale et controversée au xixe siècle – certains la récusent aujourd’hui encore – mais depuis que Darwin a publié son traité révolutionnaire sur la théorie de l’évolution, l’idée des origines primates de l’homme a été mille fois défendue. Aujourd’hui, il est impossible de la réfuter sérieusement : nous sommes, d’un point de vue anatomique, neurologique, génétique et physiologique, de grands singes. Quiconque a observé la troublante quasi-humanité des grands singes dans un zoo pourra s’en convaincre.

Je trouve bizarre les gens qui s’en tiennent aux strictes dichotomies. « Les grands singes ont-ils conscience d’eux-mêmes ou bien sont-ils des automates ? » « La vie a-t-elle un sens ou en est-elle dénuée ? » « Les humains sont-ils des animaux ou des êtres supérieurs ? » En tant que scientifique, je ne suis pas réfractaire aux conclusions catégoriques lorsqu’elles font sens. Mais en ce qui concerne la plupart des dilemmes métaphysiques prétendument urgents, j’avoue ne pas y voir de conflit irréductible. Par exemple, pourquoi ne pourrions-nous pas être une branche du règne animal et un phénomène totalement unique et glorieusement nouveau dans l’univers ?

Il me semble tout aussi étrange d’employer des termes tels que « uniquement » ou « rien d’autre » quand il s’agit de nos origines. Les humains sont des singes. Ainsi que des mammifères. Et des vertébrés. Nous sommes des colonies de dizaines de millions de cellules molles et palpitantes. Nous sommes toutes ces choses, mais pas « uniquement » elles. Car au-delà de cela, nous sommes quelque chose d’unique, de jamais vu, de transcendant. De totalement nouveau sous le soleil, au potentiel indéfini et probablement illimité. La première et unique espèce dont le destin tout entier réside entre ses propres mains et n’est pas le fruit de la chimie et de l’instinct. Sur l’immense scène darwinienne que nous appelons la Terre, je veux démontrer qu’il s’agit du plus grand bouleversement depuis les origines de la vie elle-même. Lorsque je réfléchis à ce que nous sommes et à ce que nous pouvons encore devenir, je ne vois aucune place pour les restrictions.

N’importe quel singe peut attraper une banane, seuls les humains peuvent atteindre les étoiles. Les singes vivent, s’affrontent, se reproduisent et meurent dans la forêt – fin de l’histoire. Les hommes écrivent, cherchent, créent et questionnent. Nous imbriquons les gènes, divisons les atomes, envoyons des fusées dans l’espace. Nous levons les yeux vers le cœur du Big Bang et plongeons dans les profondeurs du nombre Pi. Peut-être plus remarquable encore, nous nous observons et tentons d’assembler le puzzle de notre propre singularité et de notre incroyable cerveau. Cela rend l’esprit réel. Comment une masse gélatineuse d’un kilo trois cents grammes et qui tient dans la main peut-elle imaginer des anges, explorer l’infini, s’interroger sur sa propre place dans le cosmos ? Un sentiment de respect mêlé de crainte me submerge à l’idée que le cerveau est constitué d’atomes forgés dans l’immensité d’innombrables étoiles il y a plusieurs milliards d’années. Ces particules ont dérivé durant des années lumières jusqu’à ce que la gravité, l’alliée de la chance, les agglomère ici et maintenant. Ces atomes forment aujourd’hui un conglomérat – votre cerveau – qui réfléchit non seulement aux étoiles qui lui ont donné naissance, mais au fait même qu’elle y réfléchit. Avec l’arrivée des humains, on dit que l’univers a soudainement pris conscience de lui-même. Ceci est assurément le plus grand mystère de tous les temps.

Il est difficile de parler du cerveau sans verser dans le lyrisme. Mais comment l’étudie-t-on ? De nombreuses méthodes existent, de l’étude d’un neurone isolé aux scanners complets et à la comparaison avec d’autres espèces. Mes méthodes favorites sont indubitablement de la vieille école. Généralement, je reçois des patients atteints de lésions dues à des accidents vasculaires cérébraux (AVC), des tumeurs ou des blessures à la tête, et qui de ce fait souffrent de dérèglements de la perception ou de la conscience. Je rencontre également souvent des gens sans aucuns dommages cérébraux apparents, qui se plaignent pourtant d’expériences sensorielles ou mentales inhabituelles. Dans les deux cas de figure, la procédure est la même : je les interroge, j’observe leur comportement, je leur fais subir quelques tests simples, je jette un coup d’œil à leur cerveau (quand c’est possible), puis j’élabore une hypothèse qui allie psychologie et neurologie – autrement dit, une théorie qui relie leur étrange comportement au dérèglement de l’inextricable réseau cérébral1. Pour un certain nombre de cas, mon approche est couronnée de succès. Ainsi, patient après patient, cas après cas, je comprends mieux la façon dont l’esprit et le cerveau humains fonctionnent – et leur inextricable connexion. Grâce à ces découvertes, je bâtis également de nouvelles hypothèses sur l’évolution qui me permettent de mieux appréhender la singularité de notre espèce.

Examinons les exemples suivants :

-

Chaque fois que Susan regarde un nombre, elle voit chaque chiffre d’une couleur spécifique. Ainsi, les 5 sont rouges, les 3 sont bleus. Cette affection, appelée synesthésie, est huit fois plus commune chez les artistes, les poètes et les écrivains que dans la population générale, ce qui suggère qu’elle pourrait avoir un lien avec la créativité. La synesthésie serait-elle un fossile neuropsychologique – un indice pour comprendre les origines évolutionnistes et la nature de la créativité humaine en général ?

-

Hymphrey a un bras fantôme, après avoir subi une amputation. Les membres fantômes sont une expérience banale pour les amputés, mais nous avons remarqué une particularité chez Hymphrey. Imaginez sa surprise quand, en me voyant taper le bras d’un étudiant volontaire, il a ressenti les sensations tactiles dans son membre fantôme. Lorsqu’il voit l’étudiant caresser un glaçon, il a une sensation de froid au bout de ses doigts fantômes. Lorsqu’il le voit masser sa main, il expérimente un « massage fantôme » qui le soulage d’une crampe douloureuse dans sa main fantôme ! Où son corps fantôme et le corps d’un étranger se sont-ils mêlés dans son esprit ? Qu’est-ce qu’une sensation réelle au juste ?

-

Un patient nommé Smith subit une intervention de neurochirurgie à l’université de Toronto. Il est parfaitement éveillé et conscient. Son cuir chevelu a été perfusé avec un anesthésique local, son crâne ouvert. Le chirurgien place une électrode dans le cortex cingulaire antérieur, une région à l’avant du cerveau où de nombreux neurones répondent à la douleur. Le chirurgien parvient à trouver un neurone qui s’active quand la main de Smith est piquée par une aiguille. Mais le médecin est estomaqué par ce qu’il découvre ensuite. Le même neurone s’active vigoureusement simplement quand Smith voit un autre patient subir la même piqûre. C’est comme si le neurone (ou le circuit fonctionnel dont il fait partie) était en empathie avec une autre personne. La douleur d’un étranger devenait celle de Smith, presque littéralement. Les mystiques indiens et les bouddhistes affirment qu’il n’y a pas de différence fondamentale entre soi et autrui, et que la véritable illumination naît de la compassion qui abroge cette barrière. J’ai toujours pensé qu’il s’agissait d’un charabia bien intentionné, mais voilà un neurone qui ne faisait pas la différence entre lui-même et autrui. Nos cerveaux étaient-ils spécialement conçus pour l’empathie et la compassion ?

-

Quand on demande à Jonathan d’imaginer des nombres, il visualise toujours chaque chiffre dans une configuration spatiale particulière devant lui. Les nombres de 1 à 60 sont ordonnés sur une ligne virtuelle savamment entortillée dans un espace tridimensionnel, et qui parfois se dédouble. Jonathan affirme même que cette ligne alambiquée l’aide en calcul. (Fait intéressant, Einstein disait souvent voir les nombres spatialement.) Que nous disent les cas comme Jonathan à propos de notre faculté unique de manipuler les chiffres ? La majorité d’entre nous ont une vague tendance à imaginer les chiffres alignés de gauche à droite, alors pourquoi Jonathan les visualiserait-il ainsi entortillés ? Comme nous le verrons, c’est un exemple frappant d’une anomalie cérébrale qui n’a aucun sens, excepté à la lumière de l’évolution.

-

Un patient de San Francisco devient progressivement fou, puis commence à peindre des tableaux incroyablement beaux. Les dommages cérébraux endurés ont-ils déterré un talent caché ? À l’autre bout du monde, en Australie, un étudiant de premier cycle volontaire, John, participe à une expérience inhabituelle. Il est assis sur une chaise, équipé d’un casque qui envoie des pulsions magnétiques dans son cerveau. Certains muscles de sa tête se contractent involontairement sous l’effet du courant induit. Plus surprenant, John commence à produire de jolis dessins – chose qu’il ne pouvait faire auparavant. D’où viennent ces sensibilités artistiques ? Est-il vrai que « l’Homme n’utilise que dix pour cent de son cerveau ? » Y a-t-il un Picasso, un Mozart ou un Srinivasa Ramanujan (un prodige des mathématiques) en chacun de nous, attendant d’être libéré ? L’évolution a-t-elle réprimé nos génies intérieurs pour une raison quelconque ?

-

Avant son AVC, M. Jackson était un éminent médecin de Chula Vista, en Californie. Après, il s’est retrouvé partiellement paralysé du côté droit. Par chance, seule une petite partie de son cortex (le siège de l’intelligence supérieure), a été endommagée. Ses fonctions mentales principales étaient pratiquement intactes : il comprenait presque tout ce qu’on disait et pouvait tenir une conversation à peu près normale. Un jour que je testais ses capacités mentales par le biais de questions simples, je lui demandai de m’expliquer le proverbe suivant : « Tout ce qui brille n’est pas d’or ». Sa réponse me surprit.

-

Cela signifie que ce n’est pas parce que c’est jaune et brillant qu’il s’agit d’or, docteur. Cela pourrait être du cuivre, par exemple.

-

Oui, mais n’y a-t-il pas une autre signification à cet adage ?

-

En effet, répondit-il, cela signifie que vous devez vous méfier quand vous achetez des bijoux. On peut facilement vous berner.

-

-

M. Jackson était atteint d’un trouble que je nommai « insensibilité métaphorique ». Pouvait-on en déduire que le cerveau humain avait évolué pour receler un « centre métaphorique » ?

-

Jason est un patient dans un centre de rééducation à San Diego. Il est resté dans un état de semi-coma appelé mutisme akinétique pendant plusieurs mois avant d’être examiné par mon collègue, le Dr Subramaniam Sriram. Jason est alité, incapable de marcher, de reconnaître ses proches – même ses parents – et de parler, bien qu’il soit capable de suivre des yeux les gens qui l’entourent. Pourtant, si son père quitte la pièce et lui téléphone, Jason redevient instantanément pleinement conscient, reconnaît son père et converse avec lui. Quand son père revient dans la chambre, Jason se renferme dans un état de l’ordre du zombie. Comme s’il y avait deux Jason emprisonnés dans un seul corps : celui qui est connecté à sa vision est alerte mais inconscient, celui qui est connecté à son ouïe est alerte et conscient. Que nous apprennent ces inquiétantes allées et venues de la personnalité consciente sur la façon dont le cerveau génère la connaissance de soi ?

Ces anecdotes peuvent sembler fantasmagoriques, dignes d’un Edgar Allan Poe ou d’un Philip K. Dick. Pourtant, elles sont toutes vraies et il ne s’agit là que de quelques exemples des cas que je vais exposer dans cet ouvrage. Une étude approfondie de ces patients nous aidera non seulement à expliquer leurs étranges symptômes, mais aussi à comprendre les fonctions d’un cerveau normal – le vôtre comme le mien. Peut-être qu’un jour, nous répondrons à la question cruciale entre toutes : comment la conscience naît-elle ? À qui ou à quoi correspond ce « je » en moi qui illumine un petit pan de l’univers, tandis que le reste du cosmos n’entre pas dans les préoccupations des humains ? Une interrogation presque théologique…

Quand nous réfléchissons à notre singularité, il est naturel de se demander si d’autres espèces avant nous n’ont pas été tout près d’atteindre notre « état de grâce » cognitif. Les anthropologues ont découvert que l’arbre généalogique des hominiens s’était scindé en maintes branches au cours des quelques millions d’années passées. À différentes époques, de nombreux protohumains et espèces de grands singes proches de nous ont prospéré et vadrouillé sur Terre, mais pour une raison inconnue, notre lignée est la seule à s’être maintenue. À quoi ressemblaient les cerveaux de ces hominiens ? Ont-ils péri parce qu’ils ne sont pas tombés sur la bonne combinaison d’adaptation neuronale ? Les seuls témoignages qui nous restent d’eux sont des fossiles et des outils en pierre éparpillés. Malheureusement, nous ne savons que très peu de chose sur leur comportement ou leur esprit.

Nous avons plus de chances de résoudre le mystère de l’extinction relativement récente des Néandertaliens, une espèce cousine de la nôtre, qui était certainement à un jet de pierre, comme dit le proverbe, de l’humanité. Bien que traditionnellement dépeints comme l’archétype de la brute et de l’homme des cavernes à l’esprit lent, l’Homo neanderthalensis a bénéficié d’un sérieux changement d’image au cours de ces dernières années. Comme nous, il pratiquait l’art, fabriquait des bijoux, avait un régime riche et varié et enterrait ses morts. Des indices tendent également à prouver que les Néandertaliens étaient bien loin du stéréotype de « l’homme des cavernes doué de parole ». Néanmoins, il y a environ trente mille ans, ils disparurent de la surface de la terre. D’après la thèse en vigueur, ils sont morts et les humains ont prospéré parce qu’ils leur étaient supérieurs : outils et organisation sociale plus performants. Mais cette hypothèse est loin d’être prouvée. Les avons-nous battus ? Les avons-nous exterminés ? Les avons-nous apprivoisés – pour citer une réplique du film Braveheart ? L’extinction des Néandertaliens est suffisamment récente pour que nous disposions de véritables ossements (et non de fossiles), ainsi que de quelques exemplaires de l’ADN néandertalien. Avec les progrès de la recherche génétique, nous découvrirons sûrement un jour ce qui précisément nous différenciait.

Et bien sûr, il y a les hommes de Florès.

Sur une île lointaine et isolée près de Java vivait autrefois, il n’y a pas si longtemps, une race de créatures naines – ou disons de gens de petite taille – de seulement quatre-vingt-dix centimètres de haut. Ils étaient très proches de nous et pourtant, à la stupéfaction générale, il s’agissait d’une espèce différente qui avait coexisté avec les humains jusqu’à l’époque historique. Sur l’île de Florès – une île de la taille de l’État du Connecticut – ils vivotaient grâce à la chasse – des dragons de Komodo de six mètres de long, des rats géants et des éléphants pygmées. Ils fabriquaient des outils miniatures adaptés à leurs petites mains et avaient apparemment des connaissances suffisantes pour naviguer en mer. Fait incroyable, la taille de leur cerveau correspondait à environ un tiers de celui des humains – plus petit encore que celui d’un chimpanzé2.

Si je vous avais soumis ce scénario pour un film de science-fiction, vous l’auriez probablement rejeté au motif qu’il était trop tiré par les cheveux. Cette histoire semble tout droit sortie d’un roman de H. G. Wells ou de Jules Verne. Pourtant, elle est vraie. Ceux qui les ont découverts leur ont donné le nom scientifique d’Homo floresiensis. Leurs ossements ont à peine quinze mille ans, ce qui implique que ces étranges cousins des humains vivaient aux côtés de nos ancêtres – amis ou ennemis, nous ne le saurons jamais. Nous ne savons pas non plus pourquoi ils ont disparu, mais étant donné notre sinistre propension à régenter la nature, il y a fort à parier que nous les avons poussés à l’extinction. Cependant, de nombreuses îles de l’Indonésie restent encore inexplorées et il n’est pas inconcevable que sur un îlot isolé, une poignée d’entre eux ait survécu. (Une théorie avance que la CIA les a déjà repérés, mais l’information est gardée secrète tant qu’on n’est pas absolument certains qu’ils ne disposent pas d’un arsenal de guerre ni d’armes de destruction massive telles que des chalumeaux.)

Les hommes de Florès remettent en cause toutes nos idées préconçues à propos de notre statut prétendument privilégié d’Homo sapiens. S’ils disposaient des ressources du continent eurasien, n’auraient-ils pas dû inventer la culture, la civilisation, la roue, l’écriture ? Avaient-ils conscience d’eux-mêmes ? Étaient-ils doués de sens moral ? Étaient-ils conscients de leur mortalité ? Chantaient-ils ? Dansaient-ils ? Ou bien ces fonctions mentales (et ipso facto les circuits neuronaux correspondants) étaient-elles propres aux seuls humains ?

Nous ne savons que peu de chose des hommes de Florès, mais leurs similarités et leurs différences par rapport aux humains devraient nous aider à mieux comprendre ce qui nous distingue des grands singes (et des petits), et à déterminer si notre évolution a connu un grand bond en avant ou une mutation graduelle. En effet, se procurer un échantillon d’ADN d’homme de Florès serait une trouvaille scientifique bien plus extraordinaire que tout scénario à la Jurassic Park.

La question de notre spécificité, qui sera soulevée à maintes reprises dans cet ouvrage, découle d’une longue histoire de contestation. Il s’agissait d’une préoccupation majeure parmi les intellectuels de l’époque victorienne. Les protagonistes étaient quelques-uns des géants scientifiques du xixe siècle, incluant Thomas Huxley, Richard Owen et Alfred Russel Wallace. Bien que Darwin en fût à l’origine, il resta en dehors de la controverse. Mais Huxley, un homme robuste au regard perçant et aux sourcils broussailleux, était renommé pour sa pugnacité et son absence de scrupule. Contrairement à Darwin, il défendait avec véhémence les implications de la théorie évolutionniste pour les humains, ce qui lui valut le qualificatif de « bouledogue de Darwin ».

L’adversaire de Huxley, Owen, était convaincu que les humains étaient uniques. Père fondateur de la science de l’anatomie comparée, Owen m’inspira le stéréotype satirique récurrent du paléontologue qui voulait à tout prix recréer un animal entier à partir d’un seul os. Son génie n’avait d’égal que son arrogance. « Il sait qu’il est supérieur à la majorité de ses semblables, écrivit Huxley, et ne le cache pas ». Contrairement à Darwin, Owen était plus frappé par les différences que par les similitudes entre les différents groupes d’animaux. Il s’étonnait de l’absence de formes de vie intermédiaires entre les espèces, à ses yeux indispensables à l’évolution d’une espèce à une autre. Il n’existait pas d’éléphants dotés d’une demi-trompe ni de girafes au cou mi-long. (L’okapi, qui possède justement un cou de cette longueur, n’a été découvert que bien plus tard). De telles observations, ajoutées à ses conceptions religieuses profondes, l’amenaient à considérer les idées de Darwin à la fois comme absurdes et hérétiques. Il mettait en avant l’énorme fossé entre les capacités mentales des singes et celles des humains et faisait remarquer (à tort) que le cerveau humain recelait une structure anatomique unique appelée « hippocampe mineur », inexistante chez les grands singes.

Huxley contre-attaqua. Ses propres dissections ne révélèrent aucun hippocampe mineur. Les deux titans s’affrontèrent durant des décennies. La controverse occupa une place centrale dans la presse victorienne et généra des scoops sensationnels, réservés de nos jours aux scandales sexuels de Washington. Une parodie du débat sur l’hippocampe mineur, publiée dans le livre pour enfants de Charles Kingsley, The Water-babies, reflète parfaitement l’esprit de cette époque ;

[Huxley] soutient d’étranges théories sur un grand nombre de choses. Il… a déclaré que les grands singes avaient un hippocampe majeur [sic] dans leur cerveau, exactement comme les humains. Cette assertion est choquante. Car s’il en était ainsi, que deviendraient la foi, l’espoir et la charité de millions d’immortels ? Vous pensez peut-être qu’il y a d’autres distinctions cruciales entre le singe et vous, comme votre aptitude à parler, fabriquer des machines, distinguer le vrai du faux, dire vos prières, etc. Mais ce sont des fantasmes enfantins, cher ami. Rien n’est plus probant que le test de l’hippocampe. Si vous avez un hippocampe majeur dans votre cerveau, vous n’êtes pas un singe, même si vous avez quatre mains, pas de pieds et que vous ressemblez comme deux gouttes d’eau au plus primaire des primates.

Entra alors en lice l’évêque Samuel Wilberforce, un créationniste féroce qui s’appuyait souvent sur les observations anatomiques d’Owen pour contredire les théories de Darwin. La bataille faisait rage depuis vingt ans quand, tragiquement, Wilberforce fut jeté au bas de son cheval et que sa tête heurta une pierre, le tuant sur le coup. La légende raconte qu’Huxley sirotait son cognac à l’Athenaeum de Londres quand il apprit la nouvelle. Il répondit alors d’un ton moqueur à un journaliste : « Finalement, le cerveau de l’évêque s’est heurté à la dure réalité, ce qui lui fut fatal. »

La biologie moderne avait largement démontré qu’Owen se trompait : il n’y a pas d’hippocampe mineur, pas de brusque discontinuité entre les grands singes et nous. On croit généralement que la notion de spécificité humaine est défendue par les créationnistes zélés et les fondamentalistes religieux. Pourtant, je suis moi-même prêt à défendre une vision plus radicale encore : Owen avait vu juste, mais pour des raisons entièrement différentes de celles qu’il avait en tête. Oui, le cerveau humain – contrairement à, disons, le foie ou le cœur – est unique et complètement différent de celui des grands singes. Mais cette conception est tout à fait compatible avec l’affirmation de Huxley et Darwin selon laquelle notre cerveau a évolué pièce par pièce, sans intervention divine, au cours de plusieurs millions d’années.

S’il en est bien ainsi, d’où vient notre singularité ? Car, comme Shakespeare et Parménide l’ont affirmé longtemps avant Darwin, rien ne vient du néant.

Il est commun de croire que des changements graduels et infimes ne peuvent engendrer que des mutations graduelles et progressives. C’est un mode de raisonnement très linéaire, que nous adoptons « par défaut » pour penser le monde, probablement parce que la majorité des phénomènes sensibles que nous percevons à notre échelle, temporelle et spatiale, suit une tendance linéaire. Deux pierres paraissent deux fois plus lourdes qu’une seule. Il faut trois fois plus de nourriture pour nourrir trois fois plus de personnes. Et ainsi de suite. Mais au-delà de la sphère des questionnements pratiques des humains, la nature regorge de phénomènes non linéaires. Des processus hautement complexes peuvent émerger de règles d’une simplicité trompeuse et des changements mineurs sous-tendant un système complexe peuvent engendrer des mutations radicales, qualitatives, d’autres facteurs interdépendants.

Prenons un exemple simple : imaginez un bloc de glace que l’on réchauffe progressivement : − 7 °C… − 6 °C… − 5 °C… Pendant un certain temps, l’augmentation d’un degré n’a pas d’effet particulier : le bloc de glace est seulement légèrement moins froid. Puis vous arrivez à 0 °C. Dès que vous atteignez cette température critique, un changement abrupt et incroyable se produit. La structure cristalline de la glace se brise et brusquement, les molécules d’eau se mettent s’écouler librement. Votre eau gelée s’est transformée en eau liquide, à cause d’un degré critique de chaleur. À ce stade clé, le changement progressif n’a plus un effet progressif, et provoque un brusque changement qualitatif appelé transition de phase.

La nature recèle de nombreuses transitions de phases. L’eau gelée qui se mue en eau liquide en est une. L’eau liquide qui se mue en vapeur d’eau en est une autre. Ces phénomènes ne se cantonnent pas au domaine de la chimie. Cela peut se produire dans les systèmes sociaux, par exemple, où des millions de décisions ou d’attitudes individuelles peuvent interagir pour modifier entièrement le système et le conduire à un nouvel équilibre. Les phases de transition s’illustrent par les bulles spéculatives, les cracks boursiers et les embouteillages spontanés. Dans une perspective plus positive, elles étaient également à l’œuvre dans la chute du Bloc soviétique et le développement exponentiel de l’Internet.

Je suggérerais même que les phases de transition s’appliquent aux origines de l’homme. Durant les millions d’années qui ont conduit à l’Homo sapiens, la sélection naturelle a bricolé le cerveau de nos ancêtres selon le mode évolutionniste normal – à savoir, graduel et par étapes : ici, une légère expansion du cortex, là un épaississement de cinq pour cent des fibres entre deux structures, et ainsi de suite durant d’innombrables générations. Avec chaque nouvelle génération, les résultats de ces infimes améliorations neuronales ont abouti à des singes légèrement plus performants : plus adroits dans le maniement des bâtons et des pierres, plus intelligents dans les rapports sociaux et les manigances, plus habiles dans leurs jeux et plus aptes à prévoir les saisons, plus doués pour se rappeler le passé récent et pour le relier au présent.

Puis, il y a environ cent cinquante mille ans, s’est produite une mutation explosive de certaines structures et fonctions clés du cerveau dont les combinaisons fortuites ont engendré ces capacités mentales qui nous rendent si spéciaux, dans le sens où je le défends. Nous avons expérimenté une phase de transition mentale. Les structures anciennes étaient toujours en place, mais elles ont commencé à interagir de façon différente, bien au-delà de la simple somme de toutes les parties. Cette transition nous a amenés à maîtriser le langage à part entière, à développer des sensibilités artistiques et religieuses, ainsi que la connaissance et la conscience de soi. En l’espace de peut-être vingt mille ans, nous avons commencé à bâtir nos propres abris, à fabriquer des vêtements à l’aide de peaux et de fourrures, à créer des bijoux de coquillages et des peintures murales, à tailler des flûtes dans l’os. Nous en avions terminé avec l’évolution génétique, mais nous étions en proie à une forme d’évolution bien plus rapide (bien plus !) liée non pas aux gênes mais à la culture.

Quelles améliorations neuronales structurelles étaient à l’œuvre dans ce processus ? Je serais heureux de vous l’expliquer. Mais avant cela, je dois vous brosser un bref tableau de l’anatomie du cerveau, afin que vous puissiez mieux en appréhender les mécanismes.

Un bref aperçu de votre cerveau

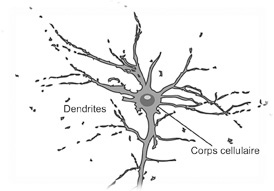

Le cerveau humain est constitué d’environ cent milliards de cellules nerveuses, ou neurones (figure Int. 1). Les neurones « se parlent » au moyen de fibres filamenteuses qui alternent entre d’épais buissons de brindilles (les dendrites) et de longs câbles de transmission sinueux (les axones). Chaque neurone établit entre mille et dix milles contacts avec d’autres neurones. Ces points de contact, appelés synapses, sont les moyens de partage de l’information entre les neurones. Chaque synapse peut être excitatrice ou inhibitrice, et à tout moment active ou passive. Avec toutes ces permutations, le nombre d’états possibles du cerveau est extrêmement élevé. En fait, il dépasse le nombre de particules élémentaires de l’univers connu.

Étant donné son ahurissante complexité, il n’est guère surprenant que les étudiants en médecine trouvent la neuroanatomie difficile. Il faut se souvenir d’environ une centaine de structures, dont la plupart ont des noms à résonance obscure. Le fimbria. Le fornix. L’indusium griseum. Le locus coeruleus. Le nucleus motoris dissipatus formationis griseum de Riley. La medulla oblongata. Je dois avouer que j’adore faire rouler ces noms latins sous ma langue. Me-dull-a oblong-ga-ta ! Mon préféré est la substantia innominata, qui signifie littéralement « substance sans nom ». Et le plus petit muscle du corps, qui sert à bouger le petit orteil, est l’abductor ossis metatarsi digiti quinti minimi. Tout un poème ! (Avec la première vague de la génération Harry Potter déferlant dans les écoles de médecine, ces termes vont peut-être enfin être prononcés avec la délectation qu’ils méritent).

Heureusement, à cette complexité lyrique préside un système d’organisation basique et facile à comprendre. Les neurones sont connectés en réseaux qui traitent l’information. Les douzaines de structures neuronales sont au final toutes constituées en réseaux ad hoc, et obéissent souvent à une élégante organisation interne. Chacune de ces structures est dévolue à une série de fonctions cognitives ou physiologiques distinctes (bien que pas toujours aisées à déchiffrer). Chaque structure crée des connexions avec d’autres structures neuronales, formant ainsi des circuits. Les circuits envoient et reçoivent des informations dans des boucles répétitives, et permettent aux structures du cerveau d’interagir pour créer des perceptions, des pensées et des comportements sophistiqués.

Le traitement de l’information qui se produit à la fois à l’intérieur et entre les structures du cerveau peut devenir assez complexe – c’est, après tout, le moteur de ce traitement de l’information qui génère l’esprit humain –, mais son fonctionnement peut être compris et apprécié par des non-spécialistes. Nous allons étudier plusieurs de ces zones plus en détail dans les chapitres à venir, mais une connaissance basique de chacune de ces régions vous aidera à comprendre comment ces zones privilégiées interagissent pour déterminer l’esprit, la personnalité et le comportement.

Figure Int. 1

Dessin d’un neurone représentant le corps cellulaire, les dendrites

et un axone.

L’axone transmet l’information (sous la forme d’impulsions nerveuses) au neurone suivant (ou à la série de neurones suivants). L’axone est de forme allongée – seule une partie est représentée ici. Les dendrites reçoivent l’information des axones des autres neurones. Le flux d’information est de ce fait toujours unidirectionnel.

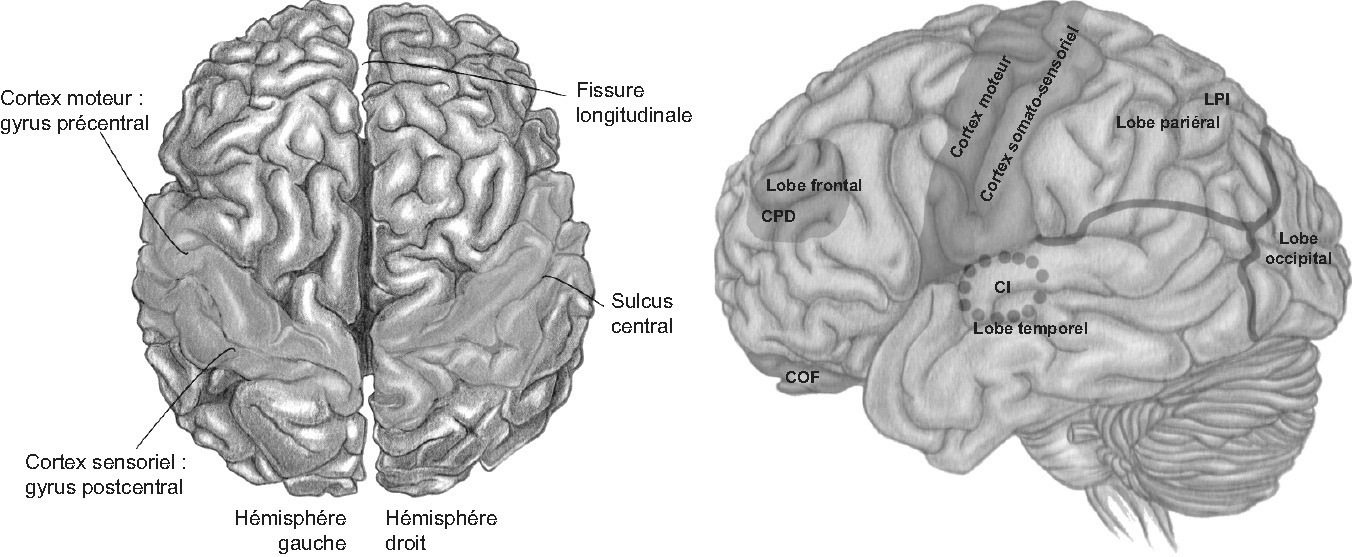

Le cerveau humain à la forme d’une noix composée de deux moitiés en miroir (Figure Int. 2). Ces moitiés en forme de coquillage constituent le cortex cérébral. Le cortex est divisé en son milieu en deux hémisphères : gauche et droit. Chez les humains, le cortex est devenu si gros qu’il a été obligé de s’entortiller, se replier sur lui-même, ce qui lui donne cette fameuse apparence de chou-fleur. (Par contraste, le cortex de la plupart des mammifères est majoritairement lisse et plat, avec quelques plis à la surface.) Le cortex est essentiellement le siège de la pensée, la tabula (loin d’être) rasa où toutes nos plus hautes fonctions mentales sont exécutées. Évidemment, il est particulièrement développé chez deux groupes de mammifères : les dauphins et les primates. Nous y reviendrons plus tard dans ce chapitre. Pour le moment, examinons les autres parties du cerveau.

Figure Int. 2

Le cerveau humain vu du dessus et de la gauche.

La vue du dessus montre les deux hémisphères cérébraux symétriques, qui contrôlent chacun les mouvements – et reçoivent les signaux – du côté opposé du corps (bien qu’il y ait quelques exceptions à la règle). Abréviations : cortex préfrontal dorsolatéral (CPPdl) ; cortex orbitofrontal (COF) ; lobe pariétal inférieur (LPI) ; le cortex insulaire (CI) est niché au fond de la scissure de Sylvius (le sillon latéral), sous le lobe frontal. Le cortex préfrontal ventromédian (CPFvm) est enfoui dans la partie inférieure interne du lobe frontal, et le COF en fait parti.

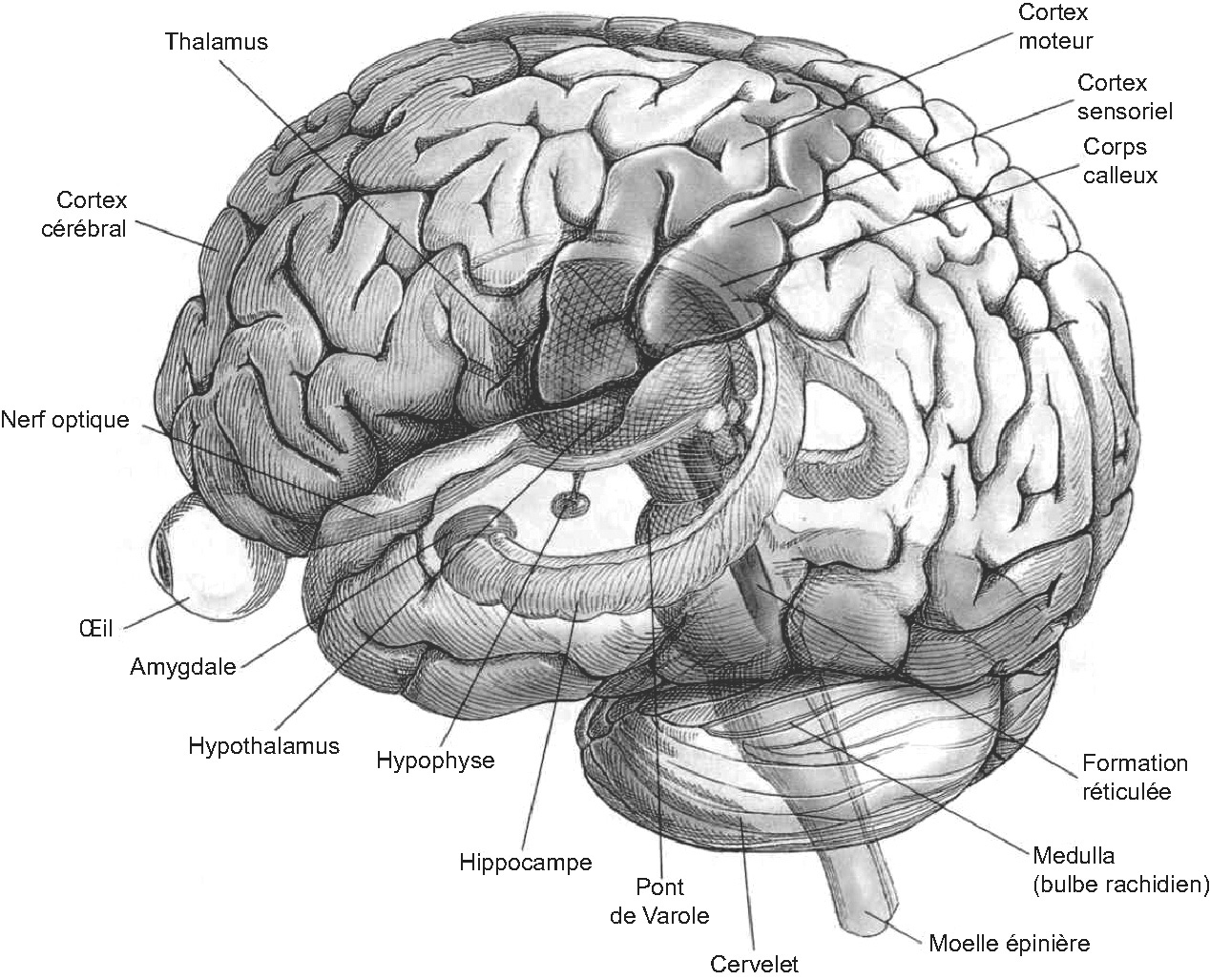

Tout le long du cœur de la colonne vertébrale court un faisceau épais de fibres nerveuses – la moelle épinière – qui véhicule un courant régulier de messages entre le cerveau et le corps. Ces messages incluent notamment les sensations de toucher ou de douleur communiquées par la peau et les commandes du moteur aux muscles. À son extrémité supérieure, la moelle épinière sort de sa gaine osseuse, pénètre dans le crâne et prend une forme épaisse et bulbeuse (figure Int. 3). Cet épaississement, appelé tronc cérébral, se divise en trois lobes : la medulla (le bulbe rachidien), le pont de Varole et le mésencéphale. Le bulbe rachidien et les nuclei (petits groupes de neurones) contrôlent des fonctions vitales comme la respiration, la pression sanguine et la température du corps. Une hémorragie d’une petite artère alimentant cette région peut provoquer une mort instantanée. (Paradoxalement, les zones supérieures du cerveau peuvent supporter des dommages plus massifs et laisser le patient en vie, voire en forme. Par exemple, une grosse tumeur dans le lobe frontal peut générer des symptômes neurologiques presque indétectables.)

Figure Int. 3

Dessin schématique du cerveau humain montrant les structures internes telles que l’amygdale, l’hippocampe, les noyaux gris centraux et l’hypothalamus.

Sur la partie supérieure du pont se trouve le cervelet, qui contrôle la coordination fine des mouvements et joue aussi un rôle dans l’équilibre, la démarche et la posture. Quand votre cortex moteur (une région du cerveau plus élevée qui commande des mouvements volontaires) envoie un signal aux muscles via la moelle épinière, une copie de ce signal – sorte de copie d’e-mail – est transmise au cervelet. Le cervelet reçoit également un feedback sensoriel des muscles et des articulations de tout le corps. Ainsi, le cervelet est capable de détecter tout décalage potentiel entre l’action attendue et l’action réalisée, et en réponse peut insérer des corrections appropriées au signal moteur sortant. Cette réaction en temps réel engendrée par le feedback est appelée « boucle de contrôle ». Des lésions du cervelet provoquent une oscillation de la boucle. Par exemple, une patiente tente de toucher son nez, sent que sa main va trop loin et opère un mouvement opposé pour le compenser, mais sa main va encore plus loin dans la direction opposée. Cette affection est appelée « tremblement intentionnel ».

Entourant la partie supérieure du tronc cérébral, on trouve le thalamus et les ganglions de la base (aussi appelés noyaux gris centraux). Le thalamus reçoit ses messages principaux des organes sensoriels et les relaie au cortex sensoriel pour un traitement plus sophistiqué. Pourquoi un tel relais ? Cela n’est pas clairement défini. Les ganglions de la base sont un ensemble de structures à la forme étrange qui contrôle des mouvements automatiques associés à des actions volitives complexes – par exemple, l’ajustement de l’épaule au moment de lancer une fléchette ou la coordination de la force et de la tension de dizaines de muscles dans tout le corps pour marcher. Des lésions des cellules des noyaux gris centraux provoquent des désordres comme la maladie de Parkinson, où le torse du patient est raide, le visage un masque dénué d’expression et la démarche traînante, symptôme très caractéristique de cette affection. (Notre professeur de neurologie en faculté de médecine avait l’habitude de diagnostiquer un Parkinson rien qu’en écoutant la démarche du patient dans la pièce adjacente. Si nous échouions à faire de même, nous étions recalés. C’était bien sûr avant la haute technologie médicale et l’imagerie par résonance magnétique). Par contraste, un apport excessif de dopamine chimique dans les noyaux gris centraux peut entraîner des désordres tels que les chorées, affections caractérisées par des mouvements incontrôlables comparables à une sorte de danse.

Enfin, nous en arrivons au cortex cérébral. Chaque hémisphère cérébral est subdivisé en quatre lobes (voir Figure Int. 2) : occipital, temporal, pariétal et frontal. Ces lobes ont des domaines de fonctionnement distincts, même si en pratique il y a beaucoup d’interactions entre eux.

En gros, les lobes occipitaux traitent principalement les perceptions visuelles. En fait, ils se subdivisent en une trentaine de régions de traitement différentes, chacune partiellement dédiée à un aspect différent de la vision, tel que les couleurs, le mouvement, les formes.

Les lobes temporaux sont dévolus aux fonctions de perceptions plus complexes, telles que la reconnaissance des visages et d’objets qu’ils relient aux émotions appropriées. Ils effectuent ce lien particulier en coopération avec une structure appelée amygdale (du mot latin pour « amande »), qui se situe sur le devant (les pôles antérieurs) des lobes temporaux. Enfoui sous chaque lobe temporal se trouve l’hippocampe, siège de la mémoire. En plus de tout cela, la partie supérieure du lobe temporal gauche contient une zone de cortex appelée zone de Wernicke. Chez les humains, cette région est devenue sept fois plus grosse que chez les chimpanzés. C’est l’une des quelques parties du cerveau qui peut être considérée comme absolument unique à notre espèce. Sa fonction n’est rien moins que la compréhension du sens et des aspects sémantiques du langage – des fonctions qui constituent les premières différenciations entre les êtres humains et les simples singes.

Les lobes pariétaux traitent principalement du toucher et des muscles, ils combinent les informations provenant du corps avec la vue, l’ouïe et l’équilibre afin de nous donner une compréhension « multimédia » de notre propre corps et de son environnement. Une lésion du lobe pariétal droit induit souvent un phénomène appelé héminégligence : le patient perd conscience de la moitié gauche de son espace visuel. Plus remarquable encore est la somatoparaphrénie, où le patient nie avec véhémence la possession d’un de ses membres, insistant pour dire qu’il appartient à quelqu’un d’autre. Les lobes pariétaux se sont énormément développés au cours de l’évolution, mais aucune partie autant que les lobes pariétaux inférieurs (LPI, voir la figure Int. 2). Cette région s’est tellement étendue qu’elle a fini par se scinder en deux zones de traitement nouvelles, appelée le gyrus angulaire et le gyrus supramarginal. Ces zones sont la quintessence même des facultés humaines.

Le lobe pariétal droit est impliqué dans la création d’un modèle mental de l’agencement spatial du monde extérieur : vos environs immédiats, ainsi que la localisation de tous les objets (sans les identifier), les dangers, les gens qui vous entourent, ainsi que votre propre relation physique avec chacune de ces choses. Grâce à cela, vous pouvez agripper des objets, esquiver un projectile ou un obstacle. Le lobe pariétal droit, surtout le lobe supérieur droit (juste en dessous du LPI) est également responsable de la construction de votre image corporelle – la conscience mentale vivace que vous avez de la configuration et des mouvements de votre propre corps dans l’espace. Remarquez que si on parle d’« image », l’image corporelle n’est cependant pas une pure construction mentale ; elle est en partie basée sur le sens du toucher et l’action des muscles. Après tout, une personne aveugle a aussi une image corporelle, et extrêmement bonne avec ça. En fait, si vous court-circuitez le gyrus angulaire droit de quelqu’un à l’aide d’une électrode, cette personne vivra une expérience de sortie de corps.

Considérons à présent le lobe pariétal gauche. Le gyrus angulaire gauche est lié à d’importantes fonctions, spécifiques à l’homme, telles que l’arithmétique, l’abstraction et des aspects du langage, comme trouver des mots et des métaphores. Le gyrus supramarginal gauche, d’un autre côté, crée une image vivace d’une action intentionnelle requérant de l’habilité – par exemple coudre avec une aiguille, enfoncer un clou avec un marteau, faire au revoir de la main – et les exécute. En conséquence, des lésions du gyrus angulaire gauche éliminent les compétences abstraites telles qu’écrire, lire et compter, tandis que l’endommagement du gyrus supramarginal gauche vous prive de toute habileté de mouvement. Si je vous demande de faire un salut, vous allez visualiser une image du salut et, en un sens, utiliser cette image pour guider les mouvements de votre bras. Mais si votre gyrus supramarginal gauche est endommagé, vous allez simplement fixer votre main d’un air hébété ou l’agiter de façon désordonnée. Même s’il n’est pas paralysé et que vous comprenez clairement l’ordre, votre bras ne vous obéira plus.

Les lobes frontaux sont aussi responsables de plusieurs fonctions vitales distinctes. Une partie de cette région, le cortex moteur – la bande verticale de cortex qui court juste devant le gros sillon au milieu du cerveau (Figure Int. 2) – participe à l’exécution de mouvements simples. D’autres aires sont liées à la planification d’actions, au maintien d’objectifs en tête suffisamment longtemps pour les mener à bien. Une autre petite partie du lobe frontal sert à mémoriser des choses pour un temps bref, juste au cas où elles s’avéreraient immédiatement nécessaires. Cette faculté est appelée mémoire à court terme.

Voilà pour commencer. Mais lorsqu’on se déplace vers la partie avant des lobes frontaux, on pénètre dans la terra incognita la plus indéchiffrable du cerveau : le cortex préfrontal (représenté en partie dans la figure Int. 2). Bizarrement, une personne peut être atteinte de sévères lésions dans cette zone sans présenter de signes manifestes de troubles neurologiques ou cognitifs. Le patient peut sembler parfaitement normal lorsqu’on s’entretient quelques minutes avec lui. Mais si on interroge ses proches, ils vous diront que sa personnalité est totalement méconnaissable. « Ce n’est plus la même personne. Je ne le reconnais plus » : voici le type de commentaire déchirant que vous entendez fréquemment chez les conjoints ou les amis de longue date déconcertés. Et si vous continuez à interagir avec le patient pendant quelques heures ou quelques jours, vous comprendrez que quelque chose ne fonctionne pas normalement chez lui.

Si le lobe préfrontal gauche est endommagé, le patient peut se retirer du monde et répugner à avoir une quelconque activité. Cette affection est appelée, par euphémisme, pseudodépression – « pseudo » parce qu’aucun des critères standard pour identifier la dépression (un sentiment de faiblesse, des pensées négatives chroniques) ne sont révélés par des tests psychologiques ou neurologiques. Réciproquement, si le lobe préfrontal droit a subi des lésions, le patient semblera euphorique même si, encore une fois, ce n’est qu’une impression. Les cas de dommages préfrontaux sont particulièrement douloureux pour les proches. Ces patients semblent perdre tout intérêt pour leur propre avenir et aussi tout scrupule moral. Ils peuvent éclater de rire à des funérailles ou uriner en public. Le grand paradoxe est qu’ils paraissent normaux par bien des aspects : leur langage, leur mémoire, même leur QI ne sont pas affectés. Pourtant, ils ont perdu la plupart des attributs qui sont la quintessence de la nature humaine : l’ambition, l’empathie, la prévision, une personnalité complexe, la moralité, et un sens de la dignité. (Fait intéressant, le manque d’empathie, de moralité et de retenue est souvent constaté chez les sociopathes. Le neurologue Antonio Damasio a fait remarquer qu’ils devaient souffrir d’un dysfonctionnement frontal non détecté cliniquement.) Pour ces raisons, le cortex préfrontal a longtemps été considéré comme « le siège de l’humanité ». Quant à savoir comment une si petite zone du cerveau a réussi à orchestrer des fonctions aussi sophistiquées et insaisissables, cela reste à découvrir.

Est-il possible d’isoler une partie donnée du cerveau qui nous serait unique, comme Owen avait tenté de le faire ? Pas vraiment. Il n’y a pas de région ou de structure qui semble avoir été greffée dans le cerveau de novo par un concepteur intelligent. Au niveau anatomique, chaque partie de notre cerveau a un analogue direct dans le cerveau des grands singes. Cependant, de récentes recherches ont identifié plusieurs zones si élaborées qu’au niveau fonctionnel (ou cognitif), elles peuvent être considérées comme nouvelles et uniques. J’ai déjà mentionné trois de ces zones : l’aire de Wernicke dans le lobe temporal gauche, le cortex préfrontal et le lobe pariétal inférieur dans chaque lobe pariétal. En effet, les ramifications des LPI – à savoir les gyri supramarginaux et angulaires – sont anatomiquement inexistants chez les grands singes (Owen aurait adoré disposer de ces informations). Le développement extraordinairement rapide de ces régions chez les humains suggère que quelque chose de crucial a été à l’œuvre dans ce processus, ce que des observations cliniques confirment.

À l’intérieur de certaines de ces régions se trouve une classe spéciale de cellules nerveuses appelées neurones miroirs. Ces neurones s’excitent non seulement quand vous réalisez une action, mais aussi quand vous regardez quelqu’un d’autre réaliser cette même action. Ce principe semble si trivial que ses incroyables implications pourraient facilement être ignorées. En fait, ces cellules vous permettent bel et bien d’être en empathie avec la personne que vous observez et de « lire » ses intentions – découvrir ce qu’elle va faire. Vous y parvenez en simulant son action à l’aide de votre propre image corporelle.

Quand vous regardez quelqu’un prendre un verre d’eau, par exemple, vos neurones miroirs simulent automatiquement la même action dans votre imagination (souvent inconsciemment). Vos neurones miroirs vont souvent un peu plus loin et vous font réaliser l’action qu’ils anticipent chez cette autre personne – disons, porter le verre à ses lèvres et boire une gorgée d’eau. Ainsi, vous formulez automatiquement des hypothèses quant à ses intentions et ses motivations – dans cet exemple, la personne a soif et va boire. Certes, vous pouvez vous tromper dans vos prospectives – elle veut en fait éteindre un feu ou jeter son verre à la figure d’un serveur insolent – mais habituellement vos neurones miroirs prédisent assez efficacement les intentions d’autrui. En tant que tels, ils sont la chose la plus proche de la télépathie que la nature nous ait fournie.

Ces facultés (et le circuit de neurones miroirs sous-jacent) se retrouvent chez les grands singes, mais seuls les humains les ont développées au point d’être capables d’imaginer des aspects de l’esprit d’autrui en plus de leurs simples actions. Inévitablement, cela a nécessité le développement de connexions additionnelles pour permettre un déploiement plus sophistiqué de tels circuits dans des situations sociales complexes. Déchiffrer la nature de ces connexions – au lieu de dire simplement : « c’est le fait des neurones miroirs » – est l’un des objectifs majeurs de la recherche neurologique actuelle.

Comprendre les neurones miroirs et leurs fonctions est d’une importance capitale. Ils sont sans doute au cœur de l’apprentissage social, de l’imitation et de la transmission culturelle de compétences et de comportements – peut-être même de ces groupements de sons que l’on appelle des « mots ». En développant à outrance le système de neurones miroirs, l’évolution a en effet transformé la culture en un génome d’un nouveau genre. Armé de la culture, les humains pouvaient s’adapter à un environnement hostile et réussir à exploiter des sources de nourriture autrefois inaccessibles ou empoisonnées en seulement deux ou trois générations – au lieu des centaines de milliers de générations que de telles adaptations auraient nécessitées pour atteindre ce but par le biais de l’évolution génétique.

Ainsi la culture est-elle devenue une nouvelle source significative de pression évolutive, qui a déterminé la sélection des cerveaux pourvus de meilleurs systèmes de neurones miroirs et doués de la faculté d’apprentissage imitative associée. Il en a résulté l’un des nombreux effets de rétroaction positive qui aboutirent à l’apparition de Homo sapiens, ce grand singe qui a observé l’intérieur de son esprit et y a vu se refléter le cosmos tout entier.