8

L’art au cœur du cerveau : les lois universelles

Avant de passer aux sept lois suivantes, j’aimerais clarifier ce que j’entends par « universel ». Dire que les lois universelles sont enracinées dans vos centres visuels ne nie par le rôle crucial de la culture et de l’expérience dans le façonnement de votre cerveau et de votre esprit. Maintes facultés cognitives fondamentales ne sont que partiellement spécifiées par nos gènes. La nature et l’éducation interagissent. Les gènes codent vos circuits émotionnels et corticaux jusqu’à un certain point, puis laissent à l’environnement le soin de modeler le reste de votre cerveau pour vous produire, vous, en tant qu’individu. De ce point de vue, le cerveau humain est absolument unique – en symbiose avec la culture, tel le bernard-l’hermite avec sa coquille. Si les lois sont encodées, le contenu est le fruit de l’apprentissage.

Réfléchissez à la reconnaissance des visages. Si votre capacité à retenir un visage est innée, vous n’êtes cependant pas né avec la connaissance du visage de votre mère ou de votre facteur. Vos cellules spécialisées pour ce type de reconnaissance apprennent à reconnaître les visages par le biais de la rencontre.

Une fois cette connaissance acquise, le circuit répond spontanément plus efficacement aux caricatures et aux portraits cubistes. Quand votre cerveau intègre d’autres classes d’objet ou de formes – corps, animaux, automobiles, etc. – votre circuit inné peut appliquer spontanément le principe de glissement de pic ou répondre à des stimuli ultranormaux bizarres analogues au bâton rayé. Comme cette aptitude se développe dans tous les cerveaux humains normalement développés, nous pouvons le qualifier d’« universel ».

Contraste

Il est difficile d’imaginer une peinture ou une esquisse sans contraste. Même le plus simple griffonnage requiert une différence de luminosité entre le contour noir et le fond blanc. De la peinture blanche sur un canevas blanc ne serait guère de l’art (même si, dans les années 1990, on assistait à l’achat d’une peinture toute blanche dans Art, la pièce aussi célèbre qu’hilarante de Yasmina Reza, qui s’y moquait de l’influence des critiques d’art sur le public).

En langage courant, le contraste est un changement relativement soudain de luminosité, de couleur ou de toute autre propriété entre deux régions spatialement contiguës. On peut parler de contraste de lumière, de couleur, de matériau, même de profondeur. Plus la différence entre ces deux régions est grande, plus le contraste est grand.

Le contraste est essentiel dans l’art ou le design. En un sens, c’est le minimum requis. Il crée des limites, des frontières ainsi que des figures sur un arrière-plan. Sans contraste, vous ne verriez rien du tout. Trop peu de contraste et un dessin peut s’avérer insipide. Trop de contraste créerait de la confusion.

Certaines combinaisons de contrastes sont plus agréables à regarder que d’autres. Par exemple, une tache bleue sur un fond jaune est plus attractive qu’une tache jaune sur un fond orange. À première vue, c’est troublant. Après tout, on peut aisément voir un objet jaune sur un fond orange, mais cette combinaison n’attire pas l’attention comme le bleu sur le jaune.

La raison pour laquelle les forts contrastes de couleurs attirent notre attention remonte à nos origines primates, à l’époque où l’on se balançait de branche en branche sans craindre la pénombre ni les longues distances. De nombreux fruits sont rouges et se détachent sur les feuillages verts, aussi nos yeux de primates les voyaient-ils. Les plantes sont des publicités vivantes, ainsi les animaux et les oiseaux les repèrent-ils de très loin et peuvent-ils déterminer si leurs fruits sont mûrs, afin que les graines goûteuses prolifèrent grâce à la dissémination par défécation. Si les arbres sur Mars étaient jaunes, leurs fruits seraient probablement bleus.

La loi des contrastes – juxtaposer des couleurs et/ou des luminosités dissemblables – semble contredire la loi du groupement, qui implique la fusion de couleurs similaires ou identiques. Pourtant, la fonction évolutionniste des deux principes est grosso modo la même : attirer l’attention sur les contours des objets. Dans la nature, ces deux lois aident les espèces à survivre. Leur principale différence réside dans l’aire où se produit la comparaison ou l’intégration des couleurs. La détection des contrastes implique la comparaison de zones colorées situées l’une à côté de l’autre dans l’espace visuel. D’un autre côté, le groupement réalise des comparaisons sur de plus grandes distances. Son but est de détecter un objet partiellement camouflé, comme un lion derrière un feuillage. Assemblez les fragments jaunes et la forme globale s’avère être un fauve.

À l’époque moderne, nous exploitons le contraste et le groupement pour atteindre de nouveaux objectifs, sans lien avec leur fonction vitale originelle. Par exemple, un grand styliste va renforcer la proéminence d’un angle en utilisant des couleurs dissemblables, fortement contrastées (contraste), mais utilisera des couleurs similaires pour rapprocher des zones éloignées (regroupement). Comme je l’ai mentionné dans le chapitre 7, des chaussures rouges vont bien avec une jupe rouge (selon la loi du groupement). Il est vrai que les chaussures ne font pas partie intégrante de la jupe, mais le styliste exploite l’idée que, dans notre passé évolutionniste, ces deux éléments auraient fait partie du même ensemble. Pourtant une écharpe vermillon sur une chemise rouge rubis est horrible. Trop peu de contraste. À l’inverse, un grand contraste peut fonctionner, comme une écharpe bleue sur une chemise rouge.

De façon similaire, un artiste abstrait utilisera une forme plus abstraite de la loi pour attirer votre attention. Le Museum of Contemporary Art de San Diego possède dans sa collection d’art contemporain un grand cube d’environ un mètre de côté, dont toute la surface est recouverte de minuscules aiguilles de métal pointées dans des directions aléatoires (de Fara Donovan). La sculpture s’apparente à une fourrure de métal brillant. Plusieurs violations des attentes sont à l’œuvre ici. Un grand cube de métal devrait avoir des surfaces lisses, alors que les siennes sont rugueuses. Les cubes sont inorganiques, la fourrure est organique. La fourrure est naturellement brune ou blanche, et douce au toucher, et non métallique et piquante. Ces contrastes conceptuels choquants excitent votre attention.

Les artistes indiens emploient une astuce similaire dans leurs sculptures de nymphes voluptueuses. « La nymphe est nue, exceptée en quelques parties du corps recouvertes de bijoux à même la peau (ou légèrement au-dessus si elle danse) ». Les bijoux baroques contrastent fortement avec son corps lisse, rendant sa nudité encore plus douce et sensuelle.

Isolation

Plus tôt, j’ai suggéré que l’art consistait à créer des images suscitant une forte activation des aires visuelles cérébrales et des émotions associées à ces images. Pourtant, n’importe quel artiste vous dira qu’un simple croquis au noir – les colombes de Picasso ou les nus de Rodin – peut être bien plus efficace qu’une photo en pleine couleur du même objet. L’artiste met l’accent sur une source unique d’information – comme la couleur, la forme ou le mouvement – et amenuise ou supprime délibérément les autres. C’est ce que j’appelle la « loi de l’isolation ».

Là encore, nous faisons face à une contradiction apparente. Dans le chapitre précédent, j’ai mis en avant l’hyperbole ou l’exagération en art, mais à présent, je vais mettre l’accent sur l’amenuisement. Ces deux idées ne sont-elles pas diamétralement opposées ? Réponse : elles visent des objectifs différents.

Si vous examinez des manuels classiques de physiologie ou de psychologie, vous apprenez qu’un croquis est plus efficace parce que les cellules de votre cortex visuel primaire, où se produit la première étape du traitement visuel, ne s’intéressent qu’aux lignes. Ces cellules répondent aux contours, aux angles des objets, mais sont insensibles aux zones pleines d’une image. Ce principe concernant le circuit de l’aire visuelle primaire est vrai, mais cela explique-t-il qu’un simple tracé peut véhiculer une impression aussi vivace de l’objet représenté ? Sûrement pas. Il nous montre simplement qu’une esquisse peut être adéquate et aussi efficace qu’un halftoning (la reproduction d’une photo en noir et blanc). Mais il ne nous dit pas pourquoi.

Un dessin peut être très efficace parce que votre cerveau contient un goulet d’étranglement au niveau de l’attention. Vous ne pouvez concentrer votre attention que sur un « aspect » d’une image ou une « entité » dans son intégralité (encore que la signification des termes « aspect » et « entité » est loin d’être claire). Malgré les cent milliards de cellules que contient votre cerveau, seule une poignée d’entre elles s’activent à un instant donné. Dans la dynamique de la perception, une image stable exclut automatiquement les autres. Des schémas d’activité neuronale et des réseaux neuronaux qui se chevauchent luttent constamment pour obtenir les ressources d’attention limitées. Ainsi, quand vous regardez une photo en couleur, votre attention est distraite par d’autres détails de l’image. Mais un dessin du même objet vous permet de concentrer toutes vos ressources sur ses contours.

Inversement, si un artiste veut évoquer le rasa de la couleur en introduisant des exagérations et des stimuli ultranormaux dans l’espace des couleurs, alors il ferait mieux d’amenuiser les contours. Il peut brouiller les frontières en créant des lignes floues ou en les éliminant purement et simplement. Cela réduit l’attention que porte votre cerveau aux contours, lui permettant de se concentrer sur les couleurs. Comme je l’ai mentionné dans le chapitre 7, c’est ce que Van Gogh et Monet font. On appelle cela l’impressionnisme.

Figure 8.1

Comparaison entre les dessins d’un cheval esquissés par Nadia (a), Léonard de Vinci (b) et d’un enfant de huit ans normal (c).

Les grands artistes exploitent la loi de l’isolement, mais les preuves de son fonctionnement sont issues de la neurologie (des cas où de nombreuses aires du cerveau sont dysfonctionnelles) : l’« isolation » d’une cellule unique permet au cerveau d’avoir accès sans effort à ses ressources d’attention limitées.

Voici un exemple frappant, provenant d’une source inattendue : les enfants autistes. Comparons les trois illustrations de la Figure 8.1. Celle de droite (c) est un dessin réalisé par un enfant de huit ans normal. Pardonnez-moi de le dire, mais il est assez laid – sans vie, tel un morceau de carton découpé. Celle de gauche (a), fait étrange, est celle d’une enfant autiste âgé de sept ans et mentalement retardée du nom de Nadia. Nadia est incapable de converser avec des gens et peut à peine lacer ses chaussures, pourtant elle a brillamment véhiculé le rasa d’un cheval : la bête semble sur le point de sortir du cadre. Enfin, au milieu (b), un cheval dessiné par Léonard de Vinci. Dans mes cours, je fais souvent des sondages informels pour savoir quel dessin est considéré comme le plus réussi, sans communiquer à mes étudiants le nom de leur auteur. Fait surprenant, les étudiants préfèrent souvent le cheval de Nadia à celui de De Vinci. Voilà un paradoxe. Comment le dessin d’un enfant autiste peut-il être plus apprécié que celui d’un génie de la Renaissance ?

La réponse provient de la loi de l’isolation aussi bien que de l’organisation modulaire cérébrale. (La modularité est un terme à la mode pour dire que les différentes structures cérébrales sont spécialisées dans différentes fonctions.) Le mal-être social de Nadia, son immaturité émotionnelle, son déficit langagier et son retard tendent à prouver que de nombreuses aires de son cerveau sont endommagées et fonctionnent mal. Mais peut-être y a-t-il, comme suggéré dans mon livre Phantoms in the Brain, un îlot préservé de tissu cortical dans son lobe pariétal droit, une région impliquée dans de multiples compétences spatiales, incluant notre sens des proportions artistiques. Si le lobe pariétal droit est endommagé par un AVC ou une tumeur, le patient perd sa faculté à réaliser ne serait-ce qu’un simple croquis. Les images qu’il réussit à dessiner sont souvent détaillées, mais manquent de fluidité et de netteté des contours. À l’inverse, j’ai remarqué que lorsque le lobe pariétal gauche d’un patient est touché, ses dessins sont parfois plus réussis. Il commence à délaisser les détails inutiles. On peut alors se demander si le lobe pariétal droit ne serait pas le siège du rasa pour l’expression artistique.

À mon sens, le fonctionnement défectueux de multiples aires cérébrales de Nadia a libéré son lobe pariétal droit – son module rasa –, lui permettant d’obtenir la part du lion de ses ressources d’attention. Vous et moi pourrions parvenir au même résultat au moyen de plusieurs années d’efforts et d’entraînement. Cette hypothèse expliquerait pourquoi son art est plus évocateur que celui de Léonard de Vinci. Une explication similaire vaut pour les calculateurs prodiges autistes : des enfants profondément retardés qui réalisent néanmoins d’étonnants exploits de calcul, comme des multiplications à treize chiffres en quelques secondes. (Remarquez que j’ai parlé de « calcul » et non de « mathématiques ». Le véritable talent mathématique requiert non seulement le calcul, mais aussi une combinaison de plusieurs compétences, dont la visualisation spatiale). Nous savons que le lobe pariétal gauche est à l’œuvre dans le calcul numérique, car des lésions vont typiquement anéantir la capacité du patient à réaliser des soustractions ou des divisions. Chez les calculateurs prodiges, le lobe pariétal gauche est sans doute préservé, comparé au droit. Si toute l’attention de l’enfant autiste est dédiée à ce module numérique dans le lobe pariétal gauche, il en résulte un calculateur prodige plutôt qu’un dessinateur prodige.

Ironie de l’histoire, à l’adolescence, Nadia est devenue moins autiste. Elle a également perdu son talent pour le dessin. Cette observation rend l’idée de l’isolation crédible. En grandissant, Nadia a acquis de nouvelles facultés et n’a alors plus concentré toute son attention sur le module rasa de son lobe pariétal droit (ce qui implique peut-être que l’éducation formelle peut étouffer certains aspects de la créativité).

En plus de la concentration de l’attention, des modifications anatomiques dans le cerveau des autistes expliquent sûrement leur créativité. Peut-être que les aires préservées s’élargissent, augmentant leur efficacité. Nadia devait posséder un lobe pariétal droit particulièrement développé, en particulier son gyrus angulaire droit, ce qui expliquerait ses étonnants dons artistiques. Les enfants autistes aux compétences savantes me sont souvent présentés par leurs parents, et un jour, j’aimerais scanner leurs cerveaux pour vérifier s’ils comportent bien des îlots préservés de tissus ultradéveloppés. Malheureusement, cela n’est pas aussi simple qu’il y paraît, les enfants autistes supportant mal de rester immobile dans un scanner. Albert Einstein possédait un énorme gyrus angulaire et un jour, j’ai suggéré en plaisantant que cela lui permettait de combiner ses facultés numériques (pariétal gauche) et spatiales (pariétal droit) d’une manière extraordinaire, ce que nous simples mortels sommes même incapables d’imaginer.

Des preuves du principe d’isolation en art peuvent également être apportées par la neurologie clinique. Par exemple, récemment, un médecin m’a écrit à propos de crises épileptiques localisées dans ses lobes temporaux. (Les crises sont des salves incontrôlées d’impulsions nerveuses qui traversent le cerveau.) Avant ces crises, apparues de façon inattendue à l’âge de soixante ans, le médecin ne s’intéressait pas particulièrement à la poésie. Quand, tout à coup, son esprit se mit à produire des vers en quantité. Ce fut une révélation, un brusque enrichissement de sa vie mentale, alors même que la vie extérieure lui semblait de plus en plus morne.

Bruce Miller, neurologue à l’université de Californie, à San Francisco, nous fournit un second exemple. Il s’agit d’un patient qui a tardivement développé une forme de démence progressive rapide et d’émoussement intellectuel. Appelé démence fronto-temporale, ce désordre affecte les lobes frontaux de façon sélective, sans toucher les îlots du cortex pariétal. Alors que leurs facultés mentales se détériorent, certains patients – à leur propre surprise ainsi qu’à celle de leur entourage – développent un extraordinaire talent pour la peinture et le dessin. Cela confirme mes spéculations à propos de Nadia – à savoir que ses compétences artistiques sont issues de son lobe pariétal droit intact, au fonctionnement décuplé.

Ces hypothèses sur les autistes savants et les patients atteints d’épilepsie et de démence fronto-temporales soulèvent une fascinante question. Est-il possible que nous, les gens normaux, moins talentueux, disposions de talents artistiques ou mathématiques latents, attendant d’être libérés par une maladie cérébrale ? Si tel était le cas, serait-il possible de libérer ces dons sans endommager le cerveau ni détruire d’autres facultés au passage ? Cela peut sembler du domaine de la science-fiction, mais comme le physicien australien Allan Snyder l’a fait remarquer, cela pourrait être vrai. L’idée devrait donc être expérimentée.

Je réfléchissais à cette possibilité au cours d’un récent séjour en Inde quand j’ai reçu ce qui est sans doute le plus étrange coup de téléphone de toute ma vie (cela veut tout dire !). C’était un appel longue distance provenant d’un journaliste du South Sydney Herald.

— Docteur Ramachandran, je suis désolée de vous déranger chez vous, dit-il, mais une incroyable découverte a été réalisée. Puis-je vous poser quelques questions à ce sujet ?

— Bien sûr, je vous en prie.

— Vous êtes au courant de la théorie du Dr Snyder à propos des savants autistes ?

— Oui. Il suggère que dans le cerveau d’un enfant normal, les aires visuelles inférieures créent des représentations tridimensionnelles d’un cheval ou de tout autre objet. Après tout, c’est dans ce but que la vision a évolué. Mais à mesure que l’enfant apprend des choses sur le monde qui l’entoure, ses aires corticales supérieures génèrent des descriptions abstraites, conceptuelles du cheval. Par exemple, c’est « un animal doté d’un long museau, de quatre pattes et d’une queue à l’allure de fouet, etc. » Avec le temps, la vision que l’enfant a du cheval est de plus en plus dominée par ces abstractions supérieures. Il est davantage guidé par les concepts et a moins accès aux représentations antérieures, plus visuelles, qui recèlent l’essence de l’art. Chez un enfant autiste, ces aires supérieures échouent à se développer, de sorte qu’il a accès à ces représentations antérieures, chose que vous et moi ne pouvons faire. D’où le talent de ces enfants en matière d’art. Snyder présente un argument similaire pour les savants mathématiciens que je trouve difficile à suivre.

— Que pensez-vous de cette théorie ? demanda le journaliste.

— Je la trouve valide et j’ai beaucoup d’arguments en sa faveur. Mais la communauté scientifique s’est montrée extrêmement sceptique, arguant que l’idée de Snyder était trop vague pour être utile ou vérifiable. Je ne suis pas d’accord. Tout neurologue a au moins une anecdote dans sa manche à propos d’un patient qui a brusquement développé un talent nouveau après un AVC ou un traumatisme cérébral. Mais la partie la plus intéressante de sa théorie est l’intuition qu’il a eue et qui semble se confirmer aujourd’hui. Il a suggéré que si l’on parvenait à désactiver temporairement les centres « supérieurs » cérébraux d’une personne normale, elle pourrait brusquement avoir accès à ces fameuses représentations inférieures et créer de magnifiques dessins ou débiter des nombres premiers. En fait, ce que j’apprécie dans cette spéculation, c’est qu’il ne s’agit pas seulement d’une expérience de pensée. Nous pouvons utiliser un appareil appelé stimulateur magnétique transcrânien, ou TMS, pour désactiver sans danger temporairement certaines régions d’un cerveau humain adulte normal. Verrons-nous une soudaine efflorescence d’un talent artistique ou mathématique le temps de l’inactivation ? Cela permettrait-il au sujet de transcender ses blocages conceptuels ? Si tel était le cas, en paierait-il le prix en perdant ses compétences conceptuelles ? Et si la stimulation lui permettait de surpasser le blocage, pourrait-il ensuite le refaire sans stimulation ?

— Vous savez, Docteur Ramachandran, j’ai une nouvelle à vous annoncer. Deux chercheurs, ici en Australie, en partie inspirés par la théorie du Dr Snyder, ont tenté l’expérience. Ils ont recruté des étudiants volontaires et les ont testés.

— Vraiment ? dis-je, fasciné. Que s’est-il passé ?

— Eh bien, ils ont effacé les cerveaux des volontaires avec un aimant et brusquement, les étudiants ont produit sans effort de superbes dessins. L’un des sujets a même réussi à générer des nombres premiers comme certains « idiots savants ».

Le journaliste dut sentir ma perplexité, car il demeura silencieux.

— Docteur Ramachandran, vous êtes toujours là ? Vous m’entendez ?

Il me fallut une bonne minute pour recouvrer mes esprits. J’avais entendu maintes choses étranges dans ma carrière de neurologue spécialiste du comportement, mais ce discours était sans nul doute le plus stupéfiant.

Je dois avouer que cette découverte avait suscité en moi deux réactions différentes. L’observation ne contredisait pas nos connaissances en neurologie (en partie parce que nous ne savons que bien peu de chose), mais cela me semblait bizarre. La notion même d’aptitude décuplée par des régions désactivées du cerveau est étrange – c’est le genre de choses que l’on s’attendrait à voir dans un épisode de X-Files. Cela me rappelait les élucubrations de ces gourous qui prétendent être capables de vous révéler vos talents cachés si vous leur achetez leurs cassettes. Ou ces revendeurs de drogue qui affirment que leur potion magique va donner une nouvelle dimension à votre créativité et votre imagination. Ou encore ces rumeurs populaires tenaces selon lesquelles les gens n’utilisent que dix pour cent de leur cerveau – peu importe ce que cela peut bien signifier. (Quand des journalistes m’interrogent sur la validité de ce lieu commun, je leur réponds souvent : « Eh bien, c’est sûrement vrai en Californie. »)

Ma seconde réaction fut de me dire : Pourquoi pas ? Après tout, nous savons que de surprenants nouveaux talents peuvent émerger de façon relativement soudaine chez les patients atteints de démence fronto-temporale. Donc, étant donné les preuves existantes, pourquoi serais-je choqué par la découverte de ces Australiens ? Pourquoi leurs observations sur le TMS seraient-elles moins valides que celles de Bruce Miller sur les patients atteints de démence profonde ?

L’aspect surprenant est le délai. Une maladie mentale prend des années à se développer et le travail de l’aimant seulement quelques secondes. Cela a-t-il une importance ? D’après Allan Snyder, la réponse est non. Mais je n’en étais pas si sûr.

Peut-être pourrions-nous tester l’idée de l’isolation des régions cérébrales de façon plus directe. Une approche serait d’utiliser l’imagerie cérébrale fonctionnelle telle que l’IRMf, qui rappelez-vous mesure les champs magnétiques produits par des variations de flux sanguins dans le cerveau, au moment où le sujet fait ou regarde quelque chose. Mes idées à propos de l’isolation, comme celles d’Allan Snyder, prédisent que, lorsque vous regardez le dessin ou l’esquisse d’un visage, vous avez une activation plus importante de l’aire faciale que des aires responsables de la couleur, la topographie ou la profondeur. Alternativement, quand vous observez la photo en couleur d’un visage, vous devez voir le contraire : une moindre réaction de l’aire faciale. Cette expérience devrait être réalisée.

Coucou-le-voilà ou la résolution du problème perceptuel

La loi esthétique suivante ressemble à la loi de l’isolation, mais est relativement différente. Elle se rapporte au fait que vous pouvez parfois rendre un objet plus attractif en le rendant moins visible. Je l’appelle le « principe du coucou-le-voilà » (du nom de ce jeu où l’on cache son visage derrière ses mains face à un enfant, avant de le révéler en s’écriant « Coucou-le-voilà ! »). Par exemple, la photo d’une femme nue derrière un rideau de douche ou vêtue d’un vêtement diaphane – qui comme on dit « laisse place à l’imagination » – est bien plus attirante qu’une photo de cette même femme nue. De la même façon, des mèches de cheveux qui cachent un visage peuvent le rendre charmant. Comment cela se fait-il ?

Après tout, si j’ai raison de croire que l’art implique l’hyperactivation des aires visuelle et émotionnelle, une femme entièrement nue devrait être plus attirante. Si vous êtes hétérosexuel, vous pouvez vous attendre à ce que la vue de ses seins et de ses parties génitales excite vos centres visuels plus efficacement que les zones partiellement cachées. Souvent, c’est l’inverse qui est vrai. De la même manière, maintes femmes trouveront les images d’hommes à moitié nus plus sexy que celles d’hommes nus comme des vers.

Nous préférons les matières voilées parce que nous sommes programmés pour adorer résoudre des puzzles, et la perception est bien plus liée à la résolution d’énigmes qu’on ne l’imagine. Vous vous rappelez le chien dalmatien ? Chaque fois que l’on réussit à reconstituer un puzzle, on est récompensé par un pic de plaisir similaire au « Aha ! » lié à la résolution de mots croisés ou d’un problème scientifique. La recherche de la solution d’une énigme – qu’elle soit purement intellectuelle, comme des mots croisés ou un casse-tête logique, ou purement visuelle, comme « Où est Charlie ? » – est agréable, même quand on n’a pas encore la solution. Par chance, vos centres cérébraux visuels sont reliés à vos mécanismes de récompense limbiques. Sinon, lorsque vous essayez de convaincre la fille que vous aimez de se coucher dans les buissons (un puzzle social complexe), ou que vous pourchassez une proie dans le sous-bois plongé dans le brouillard (résolvant une série de puzzles sensori-moteurs), vous abandonneriez bien vite la partie !

Vous aimez les choses partiellement cachées et la quête de réponses. Pour comprendre la loi du Coucou-le-voilà, vous avez besoin d’en savoir plus sur la vision. Quand vous observez une simple scène visuelle, votre cerveau ne cesse de résoudre des ambiguïtés, de tester des hypothèses, de rechercher des modèles, de comparer des informations actuelles à vos souvenirs et vos attentes.

Une idée naïve sur la vision, principalement véhiculée par les informaticiens, est qu’elle implique une série de traitements hiérarchisés de l’image. Les données brutes apparaissent, tels des éléments d’une image, ou pixels, sur la rétine, puis sont véhiculées à travers une succession d’aires visuelles où elles subissent des analyses de plus en plus sophistiquées à chaque stade, qui s’achèvent avec l’éventuelle reconnaissance de l’objet. Ce modèle de vision ignore le retour de projections massives que chaque aire visuelle supérieure renvoie aux aires inférieures. Ces projections sont si importantes qu’il est erroné de parler de hiérarchie. À mon sens, à chaque stade de traitement, une hypothèse partielle ou « option optimale » est générée à propos des données entrantes, puis renvoyée aux aires inférieures pour imposer un petit parti pris au traitement suivant. Plusieurs options optimales peuvent entrer en compétition pour prendre le dessus, mais finalement, par le biais des itérations successives, émerge la solution perceptuelle.

En effet, la frontière entre la perception et l’hallucination n’est pas aussi nette qu’on le pense. En un sens, lorsqu’on observe le monde, on a des hallucinations à longueur de temps. On pourrait presque considérer la perception comme le choix de l’hallucination qui correspond le mieux aux données entrantes, souvent fragmentées et floues. Hallucinations et perceptions réelles découlent de la même série de processus. La différence cruciale est que lorsque nous expérimentons des perceptions, la stabilité des objets et des événements extérieurs nous aide à les intégrer. Lorsque nous avons des hallucinations, comme dans un rêve, les objets et les événements flottent en tous sens.

À ce modèle, j’ajouterais l’idée que chaque fois qu’une correspondance partielle est découverte, un petit « Aha » est généré dans votre cerveau. Ce signal est transféré aux structures limbiques de récompense, qui à leur tour recherchent de nouveaux signaux « Aha », de nouvelles sources de satisfactions, plus grandes encore, jusqu’à ce que l’objet se matérialise dans son intégralité. Dans cette perspective, le but de l’art est de créer des images qui génèrent autant de mini-« Aha ! » que possible pour titiller les aires visuelles de votre cerveau. De ce point de vue, l’art est une forme de préliminaire visuel à l’apothéose de la reconnaissance d’objets.

La loi de la résolution du problème perceptuel devrait maintenant prendre sens. Elle a dû évoluer pour s’assurer que la recherche de solutions visuelles est un plaisir inhérent, et non une frustration, de sorte que vous ne l’abandonnez pas facilement. D’où l’attirance pour la femme nue derrière un voile ou les nénuphars flous de Monet1.

L’analogie entre la joie esthétique et le « Aha » issu de la résolution du problème est irréfutable, mais les analogies ne nous mènent généralement pas loin en sciences. Au final, nous devons nous poser la question suivante : « Quel est le mécanisme neuronal qui génère ce “Aha !” esthétique ? »

Une possibilité serait que, lorsque certaines lois de l’esthétique sont à l’œuvre, un signal soit directement envoyé depuis vos aires visuelles à vos structures limbiques. Comme je l’ai déjà fait remarquer, de tels signaux peuvent être transmis à d’autres parties du cerveau à chaque étape du processus perceptuel (des signaux de groupement, de reconnaissance des limites, et ainsi de suite) au cours de ce que j’appelle le préliminaire visuel, et pas seulement durant l’étape finale de la reconnaissance de l’objet (« Waouh ! C’est Marie !). Comment cela se produit-il exactement, nous n’en sommes pas sûrs, mais des connexions anatomiques vont et viennent entre les structures limbiques, telles que l’amygdale, et d’autres régions cérébrales, à presque tous les stades de la hiérarchie visuelle. Il n’est pas difficile d’imaginer des connexions impliquées dans la production de mini-« Aha ». Leurs allées et venues sont fondamentales : elles permettent aux artistes d’exploiter simultanément plusieurs lois pour évoquer de multiples strates de l’expérience esthétique.

Revenons au groupement : il doit se produire une puissante synchronisation des impulsions nerveuses entre des neurones éloignés pour signaler les traits à regrouper. Un tel processus est sans doute impliqué dans la résonance plaisante et harmonieuse entre les différents aspects de ce qui constitue une œuvre d’art unique.

Nous savons que des voies neuronales relient directement plusieurs aires visuelles aux structures limbiques. Vous vous souvenez de David, le patient atteint du syndrome de Capgras dont nous avons parlé dans le chapitre 2 ? Sa mère lui semblait un imposteur parce que les connexions entre ses centres visuels et ses structures limbiques avaient été endommagées suite à un accident, de sorte qu’il n’avait aucune réaction émotionnelle à la vue de sa mère. Si une telle déconnexion entre vision et émotion est la base du syndrome, alors les patients atteints de Capgras ne devraient pas être en mesure d’apprécier l’art. (Bien qu’ils puissent encore se délecter de musique, étant donné que les centres auditifs de leurs cortex ne sont pas déconnectés de leurs systèmes limbiques). Étant donné la rareté de ce syndrome, ce n’est pas évident à vérifier expérimentalement, mais d’anciens manuels évoquent des cas de patients qui affirment ne plus percevoir la beauté des paysages et des fleurs.

De plus, si mon raisonnement au sujet des multiples « Aha ! » est juste – et que le signal de récompense est généré à chaque étape du processus visuel, pas seulement dans la phase finale de reconnaissance – alors les gens atteints du syndrome de Capgras ne devraient pas avoir de difficultés à apprécier un Monet, mais mettront plus de temps pour discerner le dalmatien. Résoudre des casse-tête s’avérerait aussi difficile. Certaines hypothèses n’ont pas, à ma connaissance, fait l’objet d’expérimentations directes.

Avant d’avoir une compréhension plus claire des connexions entre les systèmes de récompense du cerveau et les neurones visuels, il vaut mieux différer certaines discussions sur des sujets tels que : Quelle est la différence entre le pur plaisir visuel (comme lorsqu’on voit une pin-up) et la réaction visuelle esthétique à la beauté ? Cette dernière engendre-t-elle un plaisir décuplé dans votre système limbique (comme l’a fait le bâton strié de trois bandes avec le bébé goéland, processus décrit dans le chapitre 7), ou bien s’agit-il, comme je le suppute, d’une expérience plus riche et pluridimensionnelle ? Et quelle est la différence entre le « Aha » d’une simple émotion et le « Aha » d’une émotion esthétique ? Le signal « Aha ! » est-il aussi fort pour n’importe quelle émotion – comme la surprise, la peur, la stimulation sexuelle ? Si tel est le cas, comment le cerveau distingue-t-il l’émotion esthétique ? Ces distinctions sont loin d’être claires. Qui oserait nier que l’éros est une part essentielle de l’art ? Ou que l’esprit créatif d’un artiste est souvent stimulé par une muse ?

Je ne dis pas que ces questions sont sans importance. En fait, il faut les garder à l’esprit. Mais il ne faut pas perdre de vue notre objectif sous le prétexte que nous serions incapables de fournir toutes les réponses. Au contraire, nous devrions nous réjouir que cette recherche des universaux de l’esthétique nous ait confrontés à ces questionnements.

L’horreur des coïncidences

À l’âge de dix ans, j’allais à l’école à Bangkok, en Thaïlande, et j’ai eu un formidable professeur d’art du nom de Mme Vanit. Un jour, elle nous a demandé de dessiner un paysage et j’ai représenté quelque chose qui ressemble à la figure 8.2a – un palmier entre deux collines.

Mme Vanit a froncé les sourcils en examinant mon œuvre et m’a dit :

« Rama, tu devrais positionner le palmier un peu plus sur le côté, pas exactement entre les deux collines.

— Mais Madame Vanit, protestai-je, il n’y a aucune impossibilité logique dans cette scène. Peut-être que l’arbre a poussé de telle manière que son tronc coïncide avec le V entre les collines. Alors pourquoi dites-vous que ce dessin est faux ?

— Rama, tu ne peux avoir de coïncidences dans une image. »

En vérité, ni Mme Vanit ni moi ne connaissions la réponse à ma question à cette époque. Je me rends compte aujourd’hui que mon croquis illustre l’une des lois les plus importantes de la perception esthétique : l’horreur des coïncidences.

Imaginez que la figure 8.2a dépeigne une scène réelle. Étudiez-la attentivement et vous réaliserez que dans le monde réel, vous ne pouvez observer cette scène que d’un seul point de vue, alors que le dessin de la figure 8.2b illustre de nombreux points de vue. Dans une classe, les dessins tels que celui de la figure 8.2b sont bien plus courants. Donc la figure 8.2a est – pour citer Horace Barlow – une « coïncidence suspecte ». Votre cerveau tente perpétuellement de trouver une alternative plausible, une interprétation générique pour éviter les coïncidences. Dans ce cas précis, il n’en trouve pas, aussi l’image lui semble-t-elle déplaisante.

Figure 8.2

Deux collines avec un tronc au milieu. (a) Le cerveau n’aime pas les points de vue uniques et (b) préfère les génériques.

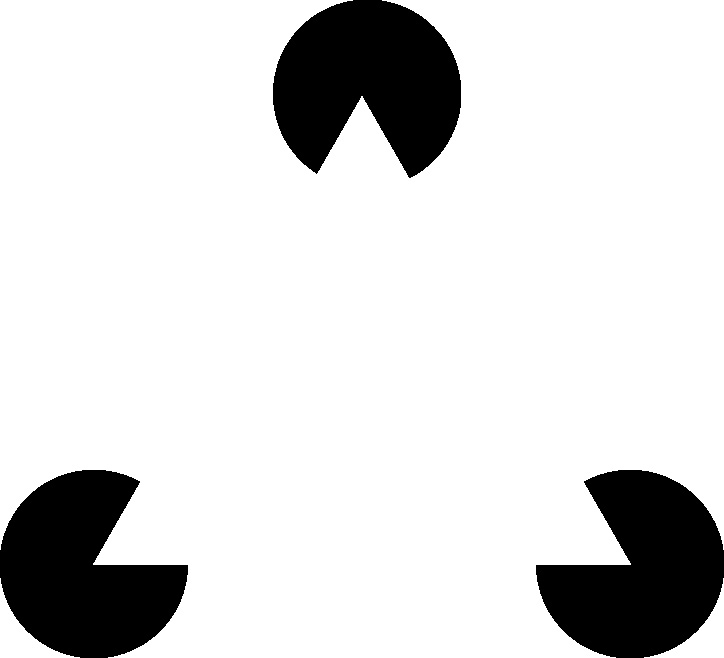

À présent, observons un cas où une coïncidence peut donner lieu à une interprétation. La figure 8.3 représente la fameuse illusion du triangle décrite par le psychologue italien Gaetano Kanizsa. Il n’y a pas là réellement de triangle. Seulement trois Pac Man tournés les uns vers les autres. Pourtant, vous percevez un triangle opaque blanc dont les trois angles occultent partiellement trois disques noirs. Votre cerveau dit (en effet) : « Quelle chance y a-t-il que les trois Pac Man soient parfaitement alignés de cette façon par hasard ? C’est vraiment une coïncidence suspecte. Une explication plus plausible serait que le dessin représente un triangle opaque blanc qui occulte trois disques noirs. » En effet, vous pouvez presque avoir une hallucination des trois angles du triangle. Donc, dans ce cas, votre système visuel a trouvé un moyen d’expliquer la coïncidence (et même de l’éliminer, me direz-vous) en avançant une explication rassurante. Mais pour le cas de l’arbre au centre de la vallée, votre cerveau se débat pour trouver une explication à la coïncidence et est frustré de ne pas y parvenir.

Figure 8.3

Trois disques noirs chacun retranché d’un triangle blanc : le cerveau préfère imaginer un triangle blanc opaque dont les sommets occultent partiellement les disques noirs.

Ordre

La loi de l’ordre, ou de la régularité, est très importante en art, et plus encore en architecture où ce principe est tellement évident qu’il est difficile d’en parler sans tomber dans des lieux communs. Une discussion sur l’esthétique visuelle serait cependant incomplète sans cette idée. Je regrouperai dans cette catégorie un certain nombre de principes qui ont en commun une aversion pour la déception d’une attente (par exemple, la préférence pour la ligne droite et le parallélisme, ou encore les motifs répétitifs d’un tapis). Je ne les aborderai que brièvement parce que maints historiens, tels que Ernst Gombrich et Rudolf Arnheim, les ont déjà largement étudiés.

Imaginez un cadre suspendu à un mur légèrement incliné. Il engendre une réaction négative immédiate, totalement disproportionnée par rapport à la déviation. Même rejet face à un tiroir mal fermé à cause d’un morceau de papier qui dépasse. Ou devant une enveloppe dont la partie collante est maculée d’un cheveu. Ou à la vue d’une poussière blanche sur un impeccable costume noir. Pourquoi réagissons-nous ainsi ? La réponse est loin d’être évidente. Cette réaction apparemment équivalente à une simple mesure d’hygiène est en réalité liée à des facteurs à la fois appris et instinctifs. Le dégoût provoqué par des pieds sales est assurément une réaction culturelle, alors qu’une poussière sur les cheveux de votre enfant fait appel à l’instinct d’épouillage des primates.

D’autres exemples, tels que le tiroir mal fermé ou la pile de livres bancale, semblent prouver que nos cerveaux recèlent un besoin intrinsèque de régularité et de prédictibilité, bien que cela ne nous en dise guère plus.

Il est peu probable que tous les exemples de régularité ou prédictibilité incarnent la même loi. Une loi proche, par exemple, est notre amour de la répétition visuelle ou du rythme, que l’on retrouve dans les motifs floraux de l’art indien ou les tapis persans. Mais je peine à croire que cela illustre la même loi que notre penchant pour les cadres bien droits. Seul point commun de deux exemples : ils impliquent tous deux la notion de prédictibilité. Dans chaque cas, le besoin de régularité et d’ordre reflète sans doute le besoin plus profond de votre système visuel de faire des économies de traitement.

Parfois, des déviances de la prédictibilité et de l’ordre sont utilisées par les designers et les artistes pour provoquer une sensation agréable. Alors pourquoi certaines déviances, telles qu’un cadre bancal, sont-elles désagréables, alors que d’autres – disons un joli grain de beauté au coin de la bouche de Cindy Crawford, et non sur le nez ou au milieu du menton – sont attractives ? L’artiste trouve un équilibre entre la régularité extrême, donc ennuyeuse, et le chaos complet. Par exemple, s’il utilise un motif redondant de petites fleurs pour encadrer la sculpture d’une déesse, il peut tenter de briser la monotonie de la répétition en ajoutant de grandes fleurs espacées, créant ainsi deux rythmes et deux périodicités différents. Doit-il y avoir une relation mathématique entre les deux échelles de répétition et quel déphasage est-il nécessaire ? Ce sont de bonnes questions – auxquelles nous n’avons pas encore répondu.

Symétrie

Tous les enfants ayant déjà joué avec un kaléidoscope, ainsi que tous les amoureux qui ont vu le Taj Mahal, ont été sous le charme de la symétrie. Même si les architectes et les poètes reconnaissent son intérêt et son pouvoir d’attraction, la raison de cette attirance est rarement questionnée.

Deux forces évolutionnistes peuvent expliquer l’attrait de la symétrie. La première est basée sur le fait que la vision a principalement évolué pour identifier des choses, qu’il s’agisse de les attraper, les esquiver, les manger, s’accoupler avec. Mais notre champ de vision est constamment peuplé d’objets : des arbres, des branches mortes, des taches de couleur sur le sol, des ruisseaux tumultueux, des nuages, des rochers saillants, et ainsi de suite. Comme notre cerveau a une capacité d’attention limitée, quelle règle est à l’œuvre pour qu’il concentre son attention sur l’essentiel ? À savoir, dans la nature, sur des « objets biologiques » tels qu’un prédateur, un membre de la même espèce, un partenaire sexuel, autant d’éléments qui ont une chose en commun : la symétrie. Cela expliquerait pourquoi la symétrie attire notre attention et pourquoi, par extension, l’artiste et l’architecte peuvent exploiter cette caractéristique à bon escient. Voilà sans doute aussi la raison pour laquelle un nouveau-né préfère regarder des tests de Rorschach symétriques. La préférence exploite une règle dans le cerveau du nouveau-né qui dit en effet : « Hé, une chose symétrique ! Cela doit être important, je vais l’observer. »

La seconde force évolutionniste est plus subtile. En présentant une séquence aléatoire de visages avec des degrés variés de symétrie à des étudiants (les cobayes habituels pour ce genre d’expérimentation), des psychologues ont découvert que les visages les plus symétriques étaient généralement considérés comme les plus beaux. Un fait peu surprenant – personne ne s’attend à trouver le visage de Quasimodo agréable à regarder. Pourtant, de façon intrigante, les anomalies mineures ne sont pas tolérées. Pourquoi ?

Une étonnante réponse nous provient des parasites. Une infection due à des parasites peut réduire la fertilité et la fécondité d’un partenaire potentiel, donc l’évolution accorde beaucoup d’importance à la détection de ce type d’anomalie. Si l’infection se produit à un stade précoce de la vie, l’un des signes externes les plus visibles est une subtile asymétrie. De ce fait, la symétrie est devenue un marqueur, ou un indice, de bonne santé, qui à son tour est devenu un indicateur d’attirance. Cet argument explique pourquoi notre système visuel trouve la symétrie attractive et l’asymétrie dérangeante. Il est étrange de se dire que tant d’aspects de l’évolution – même nos préférences esthétiques – sont guidés par le besoin d’éviter les parasites. (Un jour, j’ai écrit un essai satirique sur le fait que « les hommes préfèrent les blondes » pour les mêmes raisons. Il est plus facile de détecter une anémie ou une jaunisse causée par des parasites sur la peau pâle d’une blonde que sur une brunette au teint mat).

Bien sûr, cette préférence pour un partenaire symétrique est largement inconsciente. Vous ne vous en rendez pas compte. Dire que la même bizarrerie évolutionniste a poussé le cerveau du grand empereur moghol Shash Jahan à choisir le visage parfaitement symétrique et exempt de tout parasite de sa bien-aimée Mumtaz, et à bâtir le palais délicieusement symétrique du Taj Mahal, symbole universel de l’amour éternel.

Mais nous devons malgré tout compter quelques exceptions. Pourquoi l’absence de symétrie nous attire-t-elle parfois ? Imaginez-vous en train de positionner des meubles, des cadres et autres accessoires dans une pièce. Vous n’avez pas besoin d’un décorateur professionnel pour vous expliquer que la symétrie ne fonctionne par (même si dans la pièce vous pouvez avoir des îlots de symétrie, comme une table rectangulaire avec deux chaises face à face). Au contraire, vous avez besoin d’éléments asymétriques soigneusement choisis pour créer un effet dramatique. Pour résoudre ce paradoxe, il suffit de comprendre que la règle de la symétrie s’applique aux objets, mais pas aux larges scènes ou paysages. Cela fait parfaitement sens du point de vue évolutionniste car un prédateur, une proie, un ami ou un partenaire est toujours un objet indépendant, isolé.

Votre préférence pour les objets symétriques et les scènes asymétriques se reflète dans les voies du « Quoi » et du « Comment » du traitement visuel de votre cerveau. La voie du « Quoi » (l’une des deux branches de la nouvelle voie) part de votre aire visuelle primaire pour rejoindre vos lobes temporaux, et concerne les objets discrets et les relations spatiales des traits propres aux objets, tels que les proportions d’un visage. La voie du « Comment » va de votre aire visuelle primaire à vos lobes pariétaux et concerne davantage votre environnement global et les relations entre les objets (comme les distances entre vous, la gazelle que vous chassez et l’arbre à esquiver). Il n’est pas surprenant que la préférence pour la symétrie soit enracinée dans la voie du « Quoi ». Ainsi, la détection et le plaisir de la symétrie sont basés sur des algorithmes centrés sur des objets et non sur des scènes. Ainsi, les objets disposés symétriquement dans une pièce paraîtraient bizarres car, comme nous l’avons vu, le cerveau n’aime pas les coïncidences qu’il ne peut expliquer.

Métaphore

L’usage de la métaphore dans le langage est bien connu, mais son importance dans l’art pictural n’est pas pleinement appréciée. La figure 8.4 montre une sculpture de pierre venant de Kajuraho, dans le nord de l’Inde, et qui date de 1100 environ. La sculpture représente une nymphe céleste voluptueuse qui arque son dos pour lever les yeux vers les cieux ou vers Dieu. Elle occupait probablement une niche dans un temple. Comme la majorité des nymphes indiennes, elle a la taille très fine, les hanches larges et la poitrine généreuse. La courbure de la branche au-dessus de sa tête imite l’arc de son bras. Notez que les mangues pulpeuses et les mûres qui pendent de la branche sont, comme la nymphe elle-même, une métaphore de la fertilité et de la fécondité de la nature. De plus, la rondeur des mangues constitue une sorte d’écho visuel de la volupté et de la maturité des seins. Ainsi, cette sculpture recèle plusieurs strates de métaphores et de significations. Le résultat est magnifique. Un peu comme si les diverses métaphores s’amplifiaient mutuellement, bien que l’on ne puisse dire pourquoi cette résonance et cette harmonie sont aussi plaisantes.

Figure 8.4

Une nymphe de pierre sous une branche arquée regarde vers les cieux, à la recherche de l’inspiration divine. Khajuraho, Inde, xie siècle.

Fait intriguant, la métaphore visuelle est sûrement comprise par l’hémisphère droit avant que l’hémisphère gauche – le versant littéral – ne puisse en déterminer les raisons. Je suis tenté de suggérer qu’il existe une barrière entre l’hémisphère gauche, siège du langage et du raisonnement logique, et le caractère plus onirique et intuitif de l’hémisphère droit – barrière que l’art réussit d’une certaine manière à dissoudre. Combien de fois avez-vous écouté une mélodie au sens bien plus riche et subtil que ce que votre hémisphère gauche serait capable d’énoncer ?

Exemple plus commun : les astuces employées par les artistes pour capter l’attention de l’observateur. Le terme « rigolo » écrit de guingois produit un effet comique et plaisant. Cela m’incite à proposer une loi de l’esthétique distincte, que l’on pourrait nommer « résonance visuelle » ou « écho » (même si je crains parfois de tomber dans le piège typique des Gestaltistes, qui transforment n’importe quelle observation en loi). Ici, la résonance se produit entre le concept du terme « rigolo » et son écriture littérale en caractères drôles, brouillant la frontière entre conception et perception.

Dans les bandes dessinées, des mots tels que « peur » ou « tremblement » sont souvent imprimés en lettres brouillées, comme si les lettres elles-mêmes tremblaient de peur. Pourquoi ce procédé est-il aussi efficace ? Je dirais que c’est parce que les lignes brisées constituent un écho spatial à votre propre tremblement, qui à son tour incarne le concept de peur. Il se peut que voir une personne trembler (tremblement représenté métaphoriquement par les lignes brisées) vous évoque le tremblement léger ressenti au moment où vous vous prépariez à vous enfuir à la vue du prédateur qui effraie une autre personne. Si tel est le cas, votre temps de réaction pour détecter le mot « peur » dépeint en lettres brouillées est sans doute plus court que si le mot était écrit normalement (en lettres lisses), une idée qui pourrait être testée en laboratoire2.

Je terminerai mes commentaires sur la loi de la métaphore en évoquant l’une des plus grandes icônes de l’art indien : Le Shiva dansant ou Nataraja. À Madras, le musée d’État possède une magnifique collection de bronzes de l’Inde du Sud. L’une de ses œuvres majeures est le Nataraja du xiie siècle (Figure 8.5). Au tournant du xxe siècle, un gentleman firangi (« étranger » ou « blanc » en Hindi) âgé contemplait le Nataraja d’un air subjugué. À la stupéfaction des gardiens et des clients du musée, il entra dans une sorte de transe et se mit à imiter les postures dansées. Une foule se rassembla autour de lui, mais le gentilhomme semblait inconscient de son entourage et le conservateur finit par venir voir ce qui se passait. Celui-ci s’apprêtait à arrêter le pauvre homme quand il réalisa que ce n’était autre que le célèbre sculpteur Auguste Rodin, ému aux larmes par Le Shiva dansant. Dans ses écrits, il s’y réfère comme à l’une des plus grandes œuvres d’art jamais réalisée.

Figure 8.5

Nataraja incarnant la danse cosmique de Shiva. Inde du Sud, période Chola, xiie siècle.

Il est inutile d’être religieux ou indien, ni même de s’appeler Rodin pour apprécier la beauté de ce bronze. Au niveau littéral, il représente la danse cosmique de Shiva, qui a créé, nourri et détruit l’Univers. Mais la sculpture est bien plus que cela. Elle est une métaphore de la danse de l’Univers lui-même, du mouvement et de l’énergie du cosmos. L’artiste dépeint cette sensation au moyen de multiples astuces. Par exemple, le mouvement centrifuge des bras et des jambes de Shiva, qui s’agitent dans tous les sens. Ou encore les tresses volant au-dessus de sa tête qui symbolisent l’agitation et la frénésie du cosmos. Pourtant, au beau milieu de cette turbulence, de cette fièvre de vie, domine le calme spirituel de Shiva en personne. Il fixe sa propre création avec une sérénité suprême. Admirez le talent de l’artiste pour combiner des éléments apparemment antithétiques de mouvement et d’énergie d’un côté, de paix éternel et de stabilité de l’autre. Cette impression de stabilité et d’éternité (divine, en un sens) est véhiculée en partie par la jambe gauche légèrement pliée de Shiva, qui lui confère équilibre et maintien au cœur du chaos, en partie par son expression sereine, tranquille, vecteur d’une impression d’infini. Dans certaines sculptures Nataraja, cette expression paisible est remplacée par un demi-sourire énigmatique, comme si l’immense divinité riait au nez de la vie et de la mort.

Cette sculpture possède plusieurs niveaux de lecture, et les spécialistes de l’Inde tels que Heinrich Zimmer et Ananda Coomaraswamy en parlent avec un grand lyrisme. Alors que la majorité des sculpteurs européens tentent de capturer un moment ou un instantané, les artistes indiens s’efforcent de symboliser la vraie nature du temps lui-même. Le cercle de feu symbolise le cycle éternel et naturel de création et destruction de l’Univers, un thème commun dans la philosophie orientale, qui parfois frappe les esprits des philosophes occidentaux. (Je pense en particulier à la théorie de Fred Hoyle sur l’univers oscillant.) L’une des mains droites de Shiva tient un tambour, qui bat la mesure de l’Univers et représente peut-être la pulsation de la matière animée. L’une de ses mains gauches porte le feu, qui non seulement stimule l’univers mais aussi le consume, la destruction équilibrant alors la création dans le cycle éternel. C’est ainsi que Nataraja illustre la nature abstraite et paradoxale du temps, à la fois créatrice et destructrice.

Sous le pied droit de Shiva, se trouve une créature hideuse du nom d’Apasmara, ou l’« illusion de l’ignorance », que la divinité écrase. Quelle est l’illusion ? Celle dont tous les scientifiques souffrent, à savoir qu’il n’y a rien d’autre dans l’Univers que les rotations insensées des atomes et des molécules, qu’il n’y a aucune réalité derrière les apparences. Ou encore la croyance naïve de certaines religions selon laquelle chacun de nous a une âme propre qui observe le phénomène de l’existence de son point de vue spécifique, de même que l’illusion logique affirmant qu’après la mort, il n’y a rien d’autre qu’un vide intemporel. Shiva nous raconte que si vous détruisez l’illusion et recherchez le réconfort sous son pied gauche (qu’il nous désigne de l’une de ses mains gauches), vous comprendrez que derrière les apparences extérieures (maya), se cache une vérité plus profonde. Une fois que vous en avez conscience, vous comprenez que, loin d’être un spectateur passif, venu sur terre pour observer le bref spectacle de l’existence avant votre mort, vous êtes en fait une part du flux et du reflux du cosmos – une part de la danse cosmique de Shiva lui-même. Avec cette prise de conscience vient l’immortalité ou moksha : la libération du sortilège de l’illusion et l’union avec la vérité suprême de Shiva lui-même. À mes yeux, il n’y a pas de meilleure incarnation de l’idée abstraite de Dieu – par opposition à un Dieu personnel – que le Shiva Nataraja. Comme le dit le critique d’art Coomaraswamy : « C’est de la poésie, mais aussi de la science ».

J’ai bien peur de m’être laissé emporter. Cet ouvrage traite de neurologie, pas d’art indien. Je vous ai montré le Shiva Nataraja seulement pour souligner que l’approche réductionniste de l’esthétique présentée dans ce chapitre ne minimise en rien la grandeur de l’art. Au contraire, il peut augmenter notre appréciation de sa valeur intrinsèque.

Je vous ai proposé ces neuf lois pour tenter de comprendre pourquoi les artistes créent et pourquoi les gens apprécient leurs œuvres3. De la même manière que nous consommons des mets raffinés pour expérimenter des goûts et des textures agréables au palais, nous apprécions l’art en gourmet dans les centres visuels de notre cerveau (par opposition à la junk food, analogue du kitsch). Même si les règles exploitées par l’artiste ont évolué pour leur caractère vital, la production de l’art lui-même n’a aucune valeur de ce point de vue. Nous le pratiquons par plaisir, non par besoin.

Mais est-ce là toute l’histoire ? En dehors de cette pure délectation, je me demande s’il n’y a pas d’autres raisons, moins évidentes, à notre passion pour l’art, et je pense en avoir identifiées quatre qui concernent la valeur de l’art, par opposition au simple plaisir esthétique qu’il procure.

D’abord, voici la suggestion brillante – un brin cynique néanmoins – de Steven Pinker : l’acquisition d’œuvres uniques confère à son bénéficiaire un statut de supériorité symbolique lié à l’accès aux ressources. Une observation particulièrement vraie aujourd’hui – étant donné la facilité d’accès aux innombrables reproductions, posséder un original (du point de vue de l’acheteur) ou une édition limitée est une immense source de satisfaction. Quiconque s’est rendu à un vernissage à Boston ou La Jolla pourra en témoigner.

Ensuite, une idée ingénieuse a été avancée par Geoffrey Miller, psychologue évolutionniste de l’université de New Mexico, ainsi que par d’autres : selon lui, l’art a évolué pour mettre en valeur la dextérité manuelle et la coordination oculomotrice d’un partenaire potentiel. Comme l’oiseau jardinier, l’artiste mâle déclare à sa muse : « Admire mon talent. Je possède une excellente coordination oculomotrice et j’ai d’excellents gènes à transmettre à tes enfants ». Sans doute y a-t-il un fond de vérité dans la théorie de Miller, mais personnellement, je ne la trouve pas très convaincante. Le problème principal est qu’elle n’explique pas pourquoi cette mise en valeur passe par l’art. Cela semble exagéré. Pourquoi ne pas afficher son adresse au tir à l’arc ou sa puissance athlétique ? Si Miller a raison, les femmes devraient trouver la faculté de coudre et de broder attirantes chez leurs maris potentiels, étant donné la dextérité manuelle requise. Or la plupart des femmes, sans être féministes, n’accordent guère d’importance à ce type de talents chez les hommes. Miller pourrait rétorquer que les femmes ne chérissent pas la dextérité en elle-même, mais la créativité inhérente au produit fini. Mais en dépit de son importance culturelle suprême aux yeux des humains, la valeur de survie biologique de l’art en tant qu’indicateur de créativité est douteuse, d’autant que celle-ci ne s’exprime pas forcément dans d’autres domaines (Il suffit de voir le nombre d’artistes affamés !)

Notez que d’après la théorie de Pinker, les femmes devraient rôder autour des acheteurs, alors que selon celle de Miller, elles devraient priser les artistes affamés.

À ces idées, j’en ajouterai deux autres. Pour les comprendre, vous devez réfléchir à l’art pariétal des grottes de Lascaux, qui date de trente mille ans. Ces dessins à même la roche sont incroyablement beaux, même pour l’observateur moderne. Pour les réaliser, les artistes ont employé les mêmes lois de l’esthétique que leurs homologues d’aujourd’hui. Par exemple, les bisons sont principalement dépeints au moyen de simples contours (isolation) et les caractéristiques propres aux bisons, comme une petite tête et une large bosse, sont très exagérés. En fait, il s’agit de caricatures d’un bison créées par la soustraction inconsciente du bison générique moyen suivi de l’amplification des différences. Mais en dehors de « Ils ont créé ces dessins pour leur pur plaisir », que dire de plus ?

Les humains excellent en imagerie visuelle. Nos cerveaux ont développé cette capacité à créer une image mentale interne ou un modèle du monde dans lequel nous imaginons nos actions à venir, comme une sorte de répétition théâtrale, sans en subir les conséquences. Des études menées par le psychologue Steve Kosslyn, de l’université de Harvard, donnent à penser que notre cerveau utilise les mêmes régions pour imaginer et observer une scène.

Mais l’évolution a bien compris que de telles représentations internes n’avaient rien d’authentique. Telle est la sagesse de vos gènes. Si votre modèle interne du monde était un parfait substitut, il vous suffirait, chaque fois que vous avez faim, de vous imaginer à un banquet. Vous n’auriez pas la motivation de chercher de la nourriture et mourriez de faim.

De la même façon, une créature qui aurait développé une mutation lui permettant d’imaginer des orgasmes ne parviendrait pas à transmettre ses gènes et s’éteindrait. (Nos cerveaux ont évolué bien avant les films pornos, le magazine Playboy et les banques de sperme.) Aucun gène de « l’orgasme imaginaire » ne fera de bombe dans le bassin génétique.

Et si nos ancêtres hominidés étaient plus mauvais que nous en matière d’imagerie mentale ? Imaginez qu’ils veuillent faire une répétition de la chasse au lion ou au bison à venir. Peut-être que cette répétition paraissait plus réaliste avec un support, à savoir les parois d’une grotte. Il est possible qu’ils se soient servis de ces scènes peintes de la même façon qu’un enfant élabore des combats fictifs entre ses petits soldats – soit une forme de jeu pour éduquer son imaginaire. L’art pariétal a peut-être également servi à l’enseignement de la chasse aux novices. Au cours des millénaires, cet enseignement a été assimilé dans une culture et il a acquis une signification religieuse. L’art, en résumé, pourrait être la réalité virtuelle de la nature elle-même.

Enfin, une quatrième raison, moins prosaïque, à l’attrait intemporel de l’art : peut être parle-t-il un langage onirique, basé sur l’hémisphère droit, inintelligible – voire étranger – à l’hémisphère gauche, plus littéral. L’art véhicule des nuances sémantiques et des subtilités d’humeur difficiles à reproduire au moyen du langage parlé. Les codes neuronaux utilisés par les deux hémisphères pour représenter des fonctions cognitives supérieures peuvent être très différents. L’art facilite peut-être la communion entre ces deux modes de pensée qui sans ce biais seraient mutuellement inintelligibles. Peut-être que les émotions ont aussi besoin d’une répétition de réalité virtuelle pour augmenter leur palette et leurs nuances pour une prochaine utilisation, exactement comme on fait de l’athlétisme pour entraîner ses muscles et on réfléchit à des mots croisés ou au théorème de Gödel pour stimuler son intellect. L’art, de ce point de vue, est l’aérobic de l’hémisphère droit. Il est vraiment dommage qu’il ne soit pas davantage enseigné à l’école.

Jusqu’ici, nous avons peu parlé de la création – par opposition à la perception – de l’art. Steve Kosslyn et Martha Farrah, de Harvard, ont utilisé des techniques d’imagerie du cerveau pour montrer que la créativité impliquait la région interne (cortex ventromédian) des lobes frontaux. Cette portion du cerveau a des connexions allers-retours avec des parties des lobes temporaux impliqués dans les souvenirs visuels. Un modèle brut de l’image désirée est d’abord évoqué au moyen de ces connexions. Les interactions allers-retours entre ce modèle et le dessin ou la sculpture génèrent des embellissements et des améliorations progressifs de l’œuvre, générant une succession de ces mini-« Aha ! » dont nous avons déjà parlé. Quand les échos auto-amplifiés entre ces diverses strates du traitement visuel atteignent un volume critique, ils délivrent un « Aha ! » grandiose final pour récompenser les centres tels que le noyau accumbens. L’artiste peut alors se relaxer avec une cigarette, un cognac et sa muse.

Ainsi, la création d’art et son appréciation peuvent exploiter les mêmes voies. Nous avons vu que les visages et les objets mis en valeur par les caricatures activent des cellules dans le gyrus fusiforme. Toute scène dans son ensemble – à l’instar d’un paysage – nécessite apparemment le lobule pariétal inférieur droit, alors que les aspects « métaphoriques » ou conceptuels de l’art font appel aux gyri angulaires droit et gauche. Une étude minutieuse d’artistes souffrant de lésions dans différentes zones de leur hémisphère droit ou gauche serait utile – en particulier en gardant à l’esprit les lois de l’esthétique.

Il nous reste encore un long chemin à parcourir. En attendant, il est amusant de faire des spéculations. Comme Charles Darwin l’a dit dans De la descendance de l’homme :

… les faits erronés sont hautement dommageables au progrès de la science, car ils ont souvent la dent dure. Alors que les visions fausses, mêmes étayées par des preuves, ne causent guère de dégâts, dans la mesure où chacun prend un malin plaisir à vouloir prouver leur fausseté ; une fois que c’est fait, la voie erronée est close et s’ouvre alors souvent le chemin de la vérité.