7

Beauté et cerveau : émergence de l’esthétique

L’art est un mensonge qui nous permet de dévoiler la vérité.

Picasso

Un mythe indien raconte que Brahma a créé l’univers et toutes ses merveilles : les montagnes enneigées, les rivières, les fleurs, les oiseaux, les arbres – même les humains. Mais peu après, il s’assit sur une chaise, la tête entre les mains. Sa femme, Saraswati, lui demanda : « Mon seigneur, vous avez créé tout cet univers magnifique, peuplé d’hommes de grande valeur qui vous révèrent. Pourquoi êtes-vous si chagriné ? » Brahma répondit : « Oui, tout ceci est vrai, mais les hommes que j’ai créés n’ont aucune appréciation de la beauté de mes créations et, sans cela, leur intelligence ne signifie rien. » Alors Saraswati rassura Brahma : « Ainsi j’offrirai l’art en cadeau à l’humanité. » À compter de ce jour, les hommes développèrent un sens esthétique, réagirent à la beauté, et virent l’étincelle divine en toutes choses. Saraswati fut dès lors vénérée comme la déesse de l’art et de la musique – la muse de l’humanité.

Ce chapitre et le suivant sont consacrés à une question fascinante : Comment le cerveau humain réagit-il à la beauté ? En quoi sommes-nous uniques dans notre manière de ressentir et de créer l’art ? Comment Saraswati opère-t-elle sa magie ? Il y a sans doute autant de réponses à cette question que d’artistes. À une extrémité du spectre, l’idée hautaine que l’art est le seul et unique antidote à l’absurdité de la prédication humaine – la seule « échappatoire à cette vallée de larmes », comme le poète surréaliste britannique Roland Penrose l’a dit un jour. À l’autre extrémité, l’école de Dada défend la notion du anything goes (« tout est bon »), à savoir que tout art est essentiellement conceptuel ou tout entier dans l’esprit de son créateur. (Exemple le plus célèbre de ce postulat : Marcel Duchamp avait posé un urinoir dans une galerie d’art et déclaré : « J’appelle ceci de l’art, donc c’est de l’art ».) Mais le mouvement Dada est-il vraiment de l’art ? Ou bien n’en est-ce qu’une parodie ? Combien de fois vous êtes-vous promené dans une galerie d’art contemporain avec le sentiment d’être ce petit garçon qui sait instantanément que le roi est nu ?

L’art s’exprime dans une grande diversité de styles : l’art classique grec, l’art tibétain, l’art africain, l’art khmer, les bronzes de Chola, l’art de la Renaissance, l’impressionnisme, l’expressionnisme, le cubisme, le fauvisme, l’art abstrait – la liste est infinie. Mais au-delà de cet éclectisme, ne peut-on pas déceler un principe artistique général ou universel qui transcenderait les frontières ? Sciences et art sont fondamentalement antinomiques. L’un est la quête de principes généraux et d’explications précises, l’autre est la célébration de l’imagination et de l’esprit individuels, de sorte que la notion même d’une science de l’art est un oxymore. Ainsi, voici mon objectif pour ce chapitre : vous convaincre que notre connaissance des mécanismes de la vision et du cerveau humains est désormais assez sophistiquée pour spéculer intelligemment sur la base neuronale de l’art, et peut-être pour bâtir une théorie scientifique de l’expérience artistique. Dire cela ne remet pas du tout en cause l’originalité de l’artiste en tant qu’individu, car la manière dont celui-ci explore ces principes universaux lui est entièrement propre.

D’abord, j’aimerais établir une distinction entre l’art tel qu’il est défini par les historiens et le concept général d’esthétique. Comme l’art et l’esthétique requièrent tous deux une réaction du cerveau à la beauté, ces deux notions vont forcément se recouper. Mais l’art inclut des courants comme le dadaïsme (dont la valeur esthétique est douteuse), alors que l’esthétique comprend des domaines tels que la mode, qui n’est pas considérée comme du « grand art ». Peut-être qu’il n’existera jamais une science du grand art, mais je pense que les principes de l’esthétique le sous-tendent.

Maints principes de l’esthétique sont communs aux humains et à d’autres créatures, et de ce fait ne peuvent être le produit de la culture. Est-ce une coïncidence que l’on trouve les fleurs si belles, alors qu’elles ont évolué pour attirer l’œil des abeilles et non des humains ? Ce n’est pas parce que nos cerveaux découlent des cerveaux d’abeille (ce n’est pas le cas), mais parce que ces deux groupes ont indépendamment convergé vers un certain principe universel de l’esthétisme. En vertu de la même idée, nous considérons les oiseaux de Paradis mâles comme un régal pour les yeux – au point de s’en inspirer pour des coiffures – ils ont pourtant évolué pour plaire à leurs femelles, non aux Homo sapiens.

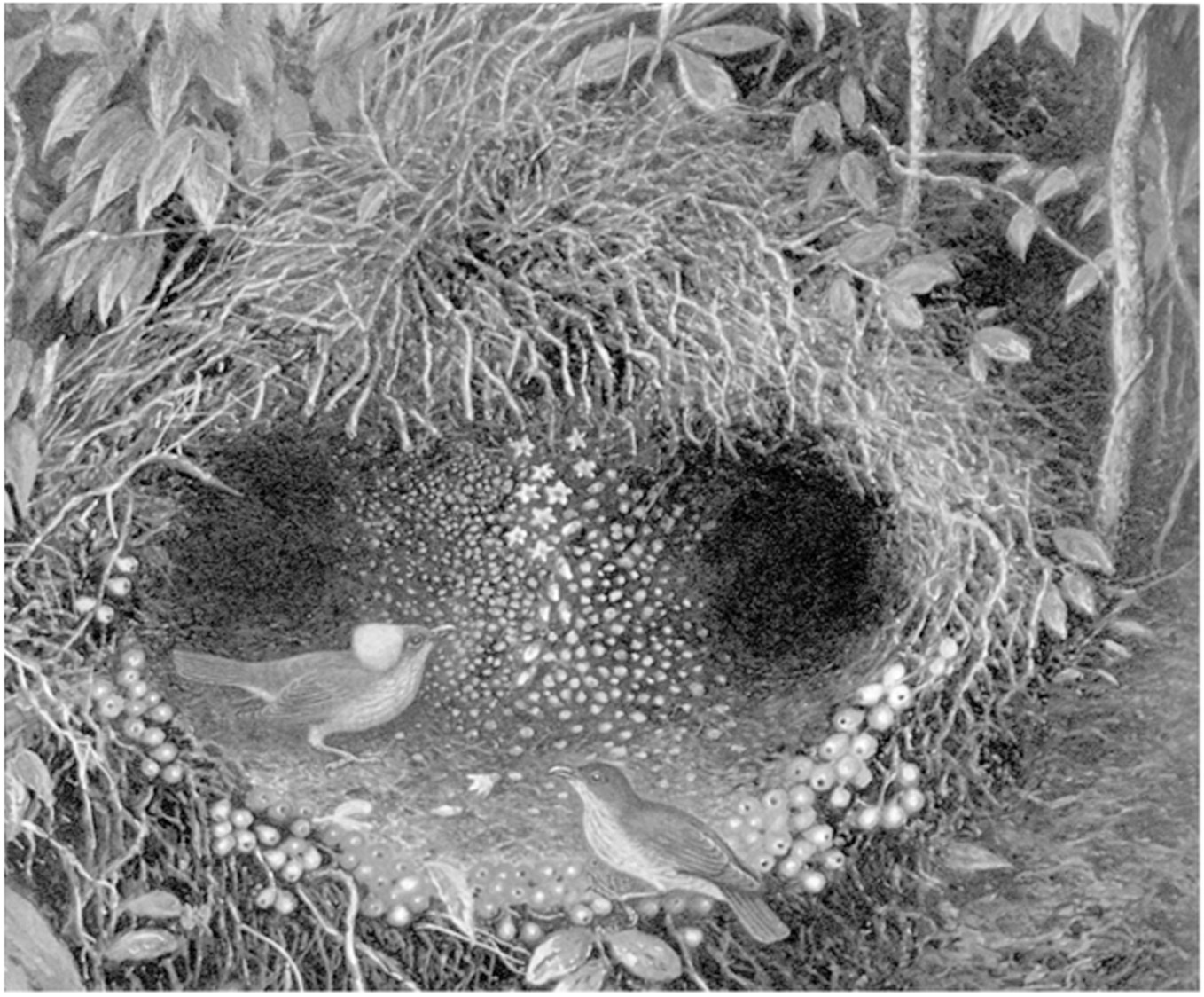

Certaines créatures, telles que les Ptilonorhynchidae, ou oiseaux jardiniers, d’Australie et de Nouvelle Guinée, possèdent ce que les humains appellent un talent artistique. Les mâles sont de petits oiseaux ternes, mais – et peut-être est-ce là un exemple d’une compensation freudienne – ils bâtissent de somptueux abris ornementés pour impressionner les femelles (Figure 7.1). Ils peuvent élever des abris de deux mètres cinquante de haut, dotés d’entrées élaborées, d’arches, et même d’un tapis d’herbe devant le seuil. Dans les différentes parties du nid, le mâle arrange des fleurs en bouquet, dispose des baies de couleurs variées, crée des buttes d’un blanc brillant à partir d’éclats d’os et de coquilles d’œuf. De petits cailloux brillants et polis servent à créer des motifs élaborés, souvent intégrés à l’ensemble. Si les nids sont situés près des habitations humaines, l’oiseau chaparde des morceaux de papier à cigarette ou de petits bris de verre (l’équivalent aviaire de la bijouterie) pour la touche finale.

Le mâle jardinier tire une grande fierté de l’apparence générale de l’abri et même des détails de sa structure. Déplacez une baie et il reviendra aussitôt la remettre en place, faisant montre de la même méticulosité que la majorité des artistes humains. Différentes espèces de jardiniers construisent des types de nids variés et, fait remarquable, les individus d’une même espèce adoptent des styles différents. En résumé, ces oiseaux font preuve d’une originalité artistique qui leur permet d’impressionner leurs rivaux et d’attirer les femelles. Si l’un de ces nids était exposé dans une galerie d’art de Manhattan, sans faire mention de son créateur, je suis certain qu’il ferait l’objet de commentaires élogieux.

Pour en revenir aux humains, un problème concernant l’esthétisme m’a toujours troublé. Quelle est la différence entre l’art kitsch et l’art vrai ? Certains argueraient que le kitsch de l’un est l’art de l’autre. Autrement dit, le jugement est entièrement subjectif. Mais si une théorie de l’art ne peut objectivement distinguer le kitsch du vrai, cette théorie est-elle pertinente ? Et faute d’avoir clairement établi cette distinction, dans quelle mesure pourrions-nous affirmer avoir compris le sens de l’art ? Nous avons au moins une raison de penser qu’il existe une différence cruciale entre les deux : il est possible d’apprendre à apprécier l’art après avoir aimé le kitsch, mais virtuellement impossible de revenir au kitsch après avoir réellement apprécié les délices de l’art. Pourtant, la distinction entre les deux demeure extrêmement floue. En fait, je dirais de façon polémique qu’aucune théorie de l’esthétique ne peut être considérée comme complète si elle ne règle pas ce problème ni énonce clairement cette distinction.

Dans ce chapitre, j’envisage l’idée que l’art véritable – ou en effet l’esthétique – implique le déploiement approprié de certains universaux artistiques que le kitsch se contente de reproduire machinalement et sans vraiment les comprendre, n’aboutissant qu’à une pâle copie. Ce n’est pas une théorie à part entière, mais c’est un début.

Figure 7.1

La construction élaborée du nid du mâle jardinier est censée attirer les femelles. Les principes « artistiques » de contrastes, couleurs et symétries sont évidents.

Pendant longtemps, je ne me suis guère intéressé à l’art. Enfin, cela n’est pas tout à fait vrai, puisque chaque fois que j’assistais à un colloque scientifique, je visitais les galeries locales, au moins pour me prouver que j’étais cultivé. Mais je dois avouer que je n’ai jamais eu une grande passion pour l’art. Cependant, tout a changé en 1994, quand je me suis rendu en Inde pour un congé sabbatique et que débuta ma longue histoire d’amour avec l’esthétique. Durant mon séjour de trois jours à Chennai, où je suis né, j’ai disposé de beaucoup de temps libre. Professeur en visite à l’Institut de Neurologie, je devais travailler avec des patients victimes d’AVC dotés de membres fantômes après une amputation, ou souffrant de déficiences sensorielles dues à la lèpre. La clinique était dans une période creuse, aussi n’avais-je guère de patients à voir. Cela m’a donné l’opportunité de longues et agréables promenades dans le quartier de Malypore et d’une visite au temple de Shiva, daté du premier millénaire avant J.-C.

Une étrange pensée m’a traversé quand j’ai observé les sculptures de pierre et de bronze du temple. En Occident, on trouve de nombreux musées et galeries consacrées à l’art indien. Enfant, je priais pour ces divinités, mais je ne les avais jamais considérées comme de l’art. Elles sont tellement intriquées dans le tissu de la société indienne – les prières quotidiennes, la musique, la danse – qu’il est difficile de discerner où l’art se termine et où la vie ordinaire commence. Elles ne vivent pas sur un plan d’existence séparé, dans les musées, comme c’est le cas en Occident.

Avant ce séjour à Madras, j’avais une vision plutôt coloniale des sculptures indiennes, étant donné mon éducation occidentale. Je les associais essentiellement à une iconographie religieuse ou une mythologie plutôt qu’à de l’art véritable. Cependant, lors de cette visite, ces images eurent un profond impact sur moi, en tant qu’œuvres d’art à part entière, et non comme des artefacts religieux.

Quand les Britanniques arrivèrent en Inde durant l’époque victorienne, ils considérèrent l’étude de l’art indien comme essentiellement ethnographique et anthropologique. (Un peu comme si on mettait Picasso dans la section anthropologique du musée national de Delhi.) Ils furent fascinés par la nudité et décrivirent souvent les statues comme primitives et peu réalistes. Par exemple, la sculpture de bronze de Parvati (Figure 7.2a), datée de la période Chola (sud de l’Inde, xiie siècle), est considérée en Inde comme le summum de la sensualité féminine, de la grâce, de l’élégance et du charme. Pourtant, quand les Anglais l’observèrent, ainsi que d’autres sculptures (Figure 7.2b), ils déclarèrent qu’il ne s’agissait pas là d’art, car elle ne ressemblait pas à une vraie femme. Les seins et les hanches étaient trop imposants, la taille trop fine. De la même façon, ils firent remarquer que les peintures miniatures de l’école moghole ou Rajasthani manquaient souvent de perspective dans les scènes naturelles.

Sous ces critiques affleurait une comparaison inconsciente entre l’art indien et les idéaux de l’art occidental, en particulier l’art classique grec et l’art de la Renaissance, chantres du réalisme. Mais si l’art reflète la réalité, pourquoi créer ne serait-ce que des images ? Pourquoi ne pas se contenter de regarder la réalité qui nous entoure ? La majorité des gens reconnaissent que le but de l’art n’est pas de créer l’exacte réplique d’un objet, mais au contraire de distordre, d’exagérer – voire de transcender – délibérément le réalisme de façon à provoquer un certain plaisir (voire un trouble) chez l’observateur. Et plus cet effet est efficace, plus l’émotion esthétique est grande.

Les peintures cubistes de Picasso n’ont rien de réaliste. Ses femmes – avec ses yeux d’un côté du visage, ses membres déplacés et ainsi de suite – étaient bien plus distordues que n’importe quel bronze de Chola ou miniature moghole. Pourtant, la pensée occidentale considère Picasso comme un génie qui nous a libérés de la tyrannie du réalisme en nous montrant que l’art n’a pas à reproduire la réalité. Je ne cherche pas à diminuer le génie de Picasso, mais il a fait ce que les artistes indiens faisaient déjà un millénaire auparavant. Même son astuce de dépeindre les multiples vues d’un objet sur un seul plan était déjà utilisée par les artistes moghols. (Je devrais peut-être ajouter que je ne suis pas un grand fan de Picasso.)

Ainsi, les nuances métaphoriques de l’art indien ont été oubliées par les historiens de l’art. Un poète éminent, le naturaliste et écrivain du xixe siècle Sir George Christopher Molesworth Birdwodd, considérait l’art indien comme un simple « artisanat » et était révulsé par le fait que maints dieux avaient de multiples mains (souvent le reflet allégorique de leurs nombreux attributs). Il parlait de la plus grande icône indienne, la Shiva Dansante, ou Nataraja (qui apparaît dans le chapitre suivant) comme d’une « monstruosité à plusieurs bras ». Bizarrement, il n’avait pas la même opinion sur les angelots qui peuplent l’art de la Renaissance – des enfants humains dotés d’ailes jaillissant de leurs omoplates, ce qui est sans doute tout aussi monstrueux aux yeux des Indiens. En tant qu’homme de médecine, j’ajouterai que des humains peuvent avoir des membres multiples (on en trouvait dans les « foires » d’autrefois), alors que les enfants aux ailes saillantes n’existent pas. (Cela dit, une étude récente révèle qu’un tiers des Américains affirment avoir vu des anges, une incidence bien plus grande que pour les apparitions d’Elvis !)

Figure 7.2

(a) Une sculpture de bronze de la déesse

Parvati, créée durant la période Chola (entre

le xe et le

xiiie siècle)

en Inde du Sud.

(b) Réplique d’une sculpture de grès d’une nymphe de pierre sous

une branche de rameau courbée, originaire de Khajuraho, en Inde, au

xiie siècle,

illustrant le « principe d’exagération »

(« peak shift ») des formes

féminines. Les mangues mûres sur la branche se font l’écho visuel

de ses seins jeunes et mûrs, métaphore de la fertilité et de la

fécondité de la nature.

Les œuvres d’art ne sont donc pas des photocopies. Elles impliquent une distorsion, une hyperbole délibérée, de la réalité. Mais il ne suffit pas de déformer une image pour obtenir une œuvre d’art (bien qu’ici, à La Jolla, beaucoup le pensent). La question est : quels types de distorsion sont efficaces ? L’artiste suit-il des règles, consciemment ou non, pour modifier l’image de manière systématique ? Si tel est le cas, ces règles sont-elles universelles ?

Tandis que je me débattais avec ces questions et que j’épluchais d’anciens manuels indiens sur l’art et l’esthétique, je repérai la récurrence du mot rasa. Ce terme sanskrit est difficile à traduire, mais il signifie grossièrement : « capturer l’essence, l’esprit de quelque chose, dans le but de susciter une humeur ou une émotion spécifique dans le cerveau du spectateur. » Je me rendis compte que, pour comprendre l’art, il fallait comprendre cette notion de rasa et sa représentation dans les circuits neuronaux. Un après-midi, d’humeur joueuse, je m’assis à l’entrée du temple et jetai sur un papier ce que je considérais comme les « huit lois universelles de l’esthétique », en référence au Noble Chemin Octuple du Bouddha, chemin vers la sagesse et l’illumination. (Plus tard, j’ajoutai une neuvième loi et battis Bouddha sur le fil !). Ce sont les règles générales employées par l’artiste pour créer des images visuellement plaisantes censées titiller les aires visuelles du cerveau, en comparaison de ce qu’il pourrait accomplir avec des images ou des objets réels.

Dans les pages qui suivent, je vais développer ces lois. Certaines sont inédites, ou du moins n’ont pas été explicitement posées dans le contexte de l’art visuel. D’autres sont bien connues des artistes, des historiens de l’art et des philosophes. Mon but n’est pas de réaliser une analyse complète de la neurologie de l’esthétique (en supposant qu’une telle chose soit possible) mais de tisser des bribes de plusieurs disciplines et d’en obtenir une tapisserie cohérente. Semir Zeki, un neuroscientifique de University College of London, s’était lancé dans une aventure similaire, qu’il avait appelée « neuroesthétique ». Rassurez-vous, cette analyse ne remet nullement en cause la dimension spirituelle de l’art, pas plus que la description de la physiologie de la sexualité dans le cerveau ne remet en cause la magie de l’amour romantique. Nous traitons de différents niveaux de descriptions complémentaires plutôt que contradictoires. (Personne ne nie que la sexualité est un composant important de l’amour romantique.)

En plus d’identifier et de cataloguer ces lois, nous devons comprendre leurs fonctions et le but de leur évolution. Il y a une différence importante entre les lois de la biologie et les lois de la physique. Les lois de la physique existent, voilà tout, même si le physicien peut se demander pourquoi elles paraissent si simples et élégantes à l’esprit humain. Les lois biologiques, en revanche, ont évolué pour aider l’organisme à survivre et à transmettre ses gênes plus efficacement. (Ce n’est pas toujours vrai, mais souvent assez pour que les biologistes aient toujours ce principe en tête.) Donc, la quête des lois biologiques ne devrait pas être guidée par une quête de la simplicité et de l’élégance. Aucune femme ayant accouché ne dirait qu’il s’agit là d’une solution élégante pour mettre un enfant au monde.

De plus, affirmer qu’il existe des lois universelles de l’esthétique et de l’art ne réduit en rien le rôle crucial de la culture dans la création et l’appréciation de l’art. Sans cultures, il n’y aurait aucun style distinct entre les arts indiens et occidentaux. Mon intérêt ne réside pas dans les différences de styles artistiques mais dans les principes qui transcendent les barrières culturelles, même si ces principes représentent seulement, disons, vingt pour cent des variations observées en art. Bien sûr, les variations culturelles dans l’art sont fascinantes, mais je dirais que certains principes systématiques existent au-delà de ces variantes.

Voici mes neuf lois de l’esthétique :

-

Groupement

-

Exagération

-

Contraste

-

Isolement

-

« Coucou le voilà » ou la résolution du problème visuel

-

Horreur des coïncidences

-

Ordre

-

Symétrie

-

Métaphore

Il ne suffit pas de lister ces lois et de les décrire. Nous avons besoin d’une perspective biologique cohérente. En particulier, quand nous étudions un trait humain universel tel que l’humour, la musique, l’art ou le langage, nous devons garder à l’esprit trois questions basiques : Quoi ? Pourquoi ? Comment ? D’abord, quelle est la logique structurelle interne de la caractéristique que vous étudiez (ce que j’appelle les lois) ? Par exemple, la loi du groupement signifie simplement que le système visuel tend à regrouper divers éléments ou motifs similaires de l’image en une forme unique. Ensuite, pourquoi ce trait particulier comporte-t-il cette structure logique qui la caractérise ? Autrement dit, pourquoi la fonction biologique a-t-elle évolué ? Troisièmement, comment le trait ou la loi est-elle véhiculée dans la machinerie neuronale du cerveau1 ?. Nous devons répondre à ces trois questions avant de pouvoir dire avec honnêteté avoir compris le moindre aspect de la nature humaine.

À mes yeux, la plupart des anciennes approches de l’esthétique ont échoué ou sont restées incomplètes au regard de ces questions. Par exemple, les psychologues gestaltistes ont bien déterminé les lois de la perception, mais ils n’ont pas su expliquer pourquoi elles avaient évolué ni comment elles s’imbriquaient dans l’architecture neuronale du cerveau. (Les psychologues gestaltistes considéraient les lois comme des produits dérivés de certains principes physiques non identifiés, tels que les champs électriques dans le cerveau). Les psychologues de l’évolution sont souvent doués pour découvrir quelle fonction sous-tend une loi, mais ils ne cherchent pas particulièrement à décrire cette loi en termes logiques, n’explorent pas les mécanismes neuronaux sous-jacents, pas plus qu’ils n’établissent son existence ! (Par exemple, existe-t-il une loi de la cuisine dans le cerveau, étant donné que la majorité des cultures cuisinent ?) Enfin, les plus réfractaires sont les neuropsychologues (excepté les très bons), qui semblent ne s’intéresser ni à la logique fonctionnelle ni aux raisons évolutionnistes des circuits neuronaux qu’ils explorent si diligemment. Une position surprenante, quand on repense au célèbre aphorisme de Theodosius Dodzhansky : « Rien en biologie n’a de sens, si ce n’est à la lumière de l’évolution ».

Une analogie utile nous provient d’Horace Barlow, un neuroscientifique britannique spécialiste de la vision dont les travaux sont cruciaux pour comprendre les statistiques de scènes naturelles. Imaginez qu’un Martien arrive sur Terre. Le Martien est asexué et se reproduit par duplication, telle une amibe. Il ne sait donc rien du sexe. Le Martien dissèque alors des testicules, étudie leur microstructure en détail et découvre l’existence des spermatozoïdes. À moins qu’il ne soit averti en matière de sexe (ce qui n’est pas le cas), il ne peut comprendre la structure et la fonction de ces spermatozoïdes, en dépit d’une analyse méticuleuse. Le Martien est sous doute totalement déconcerté par ces bourses sphériques qui pendent entre les jambes de la moitié de la population humaine et doit en conclure que le sperme contient des parasites. La problématique rencontrée par mes collègues en physiologie est analogue à celle du Martien. Connaître les moindres détails du problème ne signifie pas nécessairement comprendre la fonction du tout en regard des parties.

Donc, avec les trois principes de la logique interne, la fonction évolutionniste et le mécanisme neuronal à l’esprit, examinons le rôle que chacune de mes lois joue dans l’élaboration d’une vision neurobiologique de l’esthétique. Commençons par un exemple concret : le groupement.

Loi du groupement

La loi du groupement a été découverte par les psychologues gestaltistes au tournant du xxe siècle. Prenez le temps d’observer la figure 2.7, le chien dalmatien du chapitre 2. Au début, vous ne voyez rien d’autre que des taches disposées aléatoirement, mais après quelques secondes, vous commencez à les regrouper. Vous devinez alors un dalmatien en train de renifler le sol. Votre cerveau assemble les pièces du « chien » pour former un motif unique, clairement détaché des feuilles qui l’entourent. Ce processus est bien connu, mais les scientifiques de la vision négligent souvent le fait qu’un groupement réussi est une source de satisfaction. Vous avez une sensation interne de « Aha ! », comme quand vous venez de résoudre un problème.

Le groupement est utilisé à la fois par les artistes et les stylistes. Dans certaines peintures célèbres de la Renaissance (Figure 7.3), la même couleur bleu azur se retrouve en différents points de la toile et dans divers objets sans rapport. De la même manière, le beige et le brun sont utilisés dans des auréoles, des vêtements, des cheveux à plusieurs endroits de la scène. L’artiste se sert d’une palette limitée de couleurs plutôt que d’un large éventail. Là encore, votre cerveau se plaît à regrouper les taches colorées. Un même sentiment de satisfaction en découle, sentiment que l’artiste exploite. Non pas parce qu’il est avare de couleurs ou ne dispose pas de teintes multiples. Pensez à la dernière fois que vous avez choisi une couleur pour encadrer une reproduction. Si votre peinture contient des motifs bleus, vous choisissez un cadre bleu. Si la teinte globale est le vert terreux, alors un cadre brun vous semblera agréable à la vue.

Figure 7.3

Dans cette peinture de la Renaissance, des couleurs similaires (bleu, brun et beige) sont disséminées dans toute la scène. Le groupement des couleurs proches est un plaisir pour les yeux, même si elles appartiennent à des objets différents.

Le même raisonnement peut s’appliquer à la mode. Si vous vous rendez dans un grand magasin pour acheter une jupe rouge, le vendeur vous conseillera d’acheter un foulard rouge ou une ceinture rouge pour aller avec. Si vous voulez acquérir un costume bleu, le vendeur vous recommandera une cravate mouchetée de points bleus.

Comment cela se fait-il ? Y a-t-il une logique sous-jacente au groupement des couleurs ? Est-ce seulement une tendance marketing ou bien cela nous enseigne-t-il quelque chose de fondamental sur le cerveau ? C’est la question du « Pourquoi ? »

La réponse est que le groupement a évolué dans le but de détecter les camouflages et repérer les prédateurs cachés. Cela paraît contre-intuitif, car lorsque vous regardez autour de vous, les objets sont clairement visibles – et non camouflés. Dans un environnement urbain moderne, les objets sont si communs que nous ne réalisons pas que la vision les repère principalement pour pouvoir les éviter, les esquiver, les pourchasser, les manger, voire s’accoupler avec. Pensez en effet à nos ancêtres arboricoles tentant de repérer un lion caché derrière un écran de taches vertes (une branche d’arbre, par exemple). Ne sont visibles que des fragments de la fourrure jaune du lion. (Figure 7.4). Votre cerveau se dit alors : « Quelle chance y a-t-il que ces fragments soient de la même couleur par coïncidence ? Aucune. Donc, ils appartiennent sûrement au même objet. Regroupons-les pour voir ce que c’est. Aha ! Oups ! C’est un lion… fuyons ! » Cette capacité de « regrouper les taches », apparemment ésotérique était vraisemblablement une question de vie ou de mort.

Figure 7.4

Un lion visible derrière un feuillage. Les fragments sont groupés par le système visuel de la proie pour identifier la silhouette globale du lion.

Le vendeur du grand magasin ne se rend pas compte que lorsqu’il vous présente le foulard rouge assorti à votre jupe rouge, il est guidé par un puissant principe neuronal et tire avantage du fait que votre cerveau a été programmé pour détecter des prédateurs cachés derrière un feuillage. Là encore, le groupement est un processus agréable. Bien sûr, le foulard rouge et la jupe rouge ne sont pas des objets uniques, donc logiquement ils ne peuvent être groupés, mais cela n’empêche pas le vendeur d’exploiter la loi du groupement pour créer une association attractive. En fait, la règle fonctionnait dans les cimes d’arbres où évoluait votre cerveau. Cela a aidé nos ancêtres à laisser derrière eux une plus grande descendance, or c’est tout ce qui importe dans l’évolution. Le fait qu’un artiste puisse détourner cette règle dans une peinture individuelle, vous incitant à grouper les fragments de différents objets, n’est pas pertinent car votre cerveau est dupé et se plaît à opérer le regroupement.

Figure 7.5

(a) : Regarder le schéma de gauche vous procure une sensation d’accomplissement agréable. Le cerveau aime le groupement. (b) Dans le schéma de droite, les petites formes près de la forme verticale oblongue ne sont pas groupées par le système visuel, créant une sorte de tension perceptuelle.

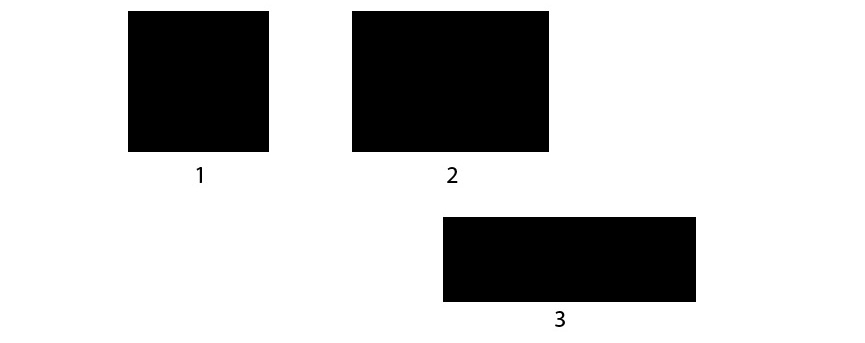

Un autre principe du groupement perceptuel, connu comme la bonne continuation, établit que les éléments graphiques dessinant un contour visuel continu tendent à se regrouper. J’ai récemment tenté de bâtir une version de ce processus adapté à l’esthétique (Figure 7.5). La figure 7.5b n’est pas attractive, même si elle est constituée des mêmes formes que la figure 7.5a, elle agréable à regarder. Et ce parce que l’effet « Aha ! » s’opère au moment de la fusion des contours des objets (dans la figure 7.5a, alors que la figure 7.5b recèle une tension insurmontable).

À présent, nous devons répondre à la question du « Comment ? », soit la médiation neuronale de la loi. Lorsque vous discernez un gros lion à travers un feuillage, les différents fragments jaunes du lion occupe des régions séparées du champ visuel, pourtant votre cerveau réussit à les rassembler. Comment ? Chaque fragment excite une cellule séparée (ou un petit groupe de cellules) dans des portions relativement distinctes du cortex visuel et des aires associées aux couleurs dans le cerveau. Chaque cellule signale la présence de la caractéristique au moyen d’une salve d’impulsions nerveuses successive. La séquence est aléatoire ; si vous montrez le même trait à la même cellule, elle va s’activer à chaque fois tout aussi vigoureusement, mais la nouvelle salve aléatoire d’impulsions n’est pas identique à la première. Ce qui semble crucial pour la reconnaissance n’est pas de connaître le motif exact des impulsions nerveuses, mais de découvrir quels neurones s’activent et comment ils le font – un principe connu comme la loi des énergies neuronales spécifiques de Müller. Établie en 1826, cette loi stipule que les différentes qualités perceptuelles évoquées dans le cerveau par le son, la lumière et les stimuli tels que l’ouïe, la vue, et douleur ne sont pas causées par des différences dans les schémas d’activation, mais par la diversité des localisations des structures neuronales excitées par ces stimuli.

Telle est l’interprétation traditionnelle. Néanmoins, une surprenante découverte réalisée par deux neuroscientifiques, Wolf Singer du Max Planck Institute for Brain Research de Frankfort, et Charles Gray, de l’université d’État du Montana, ont apporté un éclairage nouveau. Ils ont découvert que si un singe regarde un gros objet dont seuls quelques fragments sont visibles, de nombreuses cellules s’activent en parallèle pour signaler les différents fragments. Sur ce point, rien d’inattendu. Mais dès que les morceaux sont rassemblés en un objet unique (dans ce cas, un lion), la vague d’impulsions devient parfaitement synchrone. Donc, cette vague a son importance. Nous ne savons pas comment cela se produit, mais Singer et Gray suggèrent que cette synchronie informe les centres plus élevés du cerveau que les fragments appartiennent à un objet unique. Je pousserai cet argument plus loin et suggérerai que cette synchronie permet le codage de la vague d’impulsions de manière telle qu’un signal cohérent en ressort, alors relayé au cœur émotionnel du cerveau, provoquant l’effet « Aha ! Regardez, c’est un objet ! » si satisfaisant. Ce sentiment de satisfaction attire votre regard sur l’objet, que vous tentez alors d’identifier. C’est ce même signal « Aha ! » que l’artiste ou le styliste exploite dans le groupement. Cela n’est pas aussi tiré par les cheveux que cela en a l’air. Nous savons qu’il y a des projections de l’amygdale et des autres structures limbiques (comme le noyau accumbens) vers presque toutes les aires visuelles dans le processus hiérarchique de traitement visuel dont nous avons parlé au chapitre 2. Assurément, ces projections ont joué un rôle dans la médiation du « Aha ! » visuel.

Les lois universelles suivantes de l’esthétique sont moins connues, mais cela ne m’a pas empêché de spéculer sur leur évolution. (Ce qui n’est pas simple, certaines lois n’ayant pas de fonction propre et n’étant que des produits dérivés d’autres lois qui en ont). En fait, des lois semblent se contredire, ce qui est une bonne chose.

La science progresse souvent en résolvant des contradictions apparentes.

Loi de l’exagération

Ma seconde loi universelle, l’effet d’exagération, se rapporte à la façon dont votre cerveau réagit à des stimuli exagérés. Cela explique pourquoi les caricatures sont si fascinantes. Comme je l’ai mentionné plus tôt, des manuels de sanskrit ancien sur l’esthétique emploient le terme rasa, qui se traduit par la « capture de l’essence même d’un objet ». Mais comment l’artiste extrait-il cette essence et la représente-t-il dans une peinture ou une sculpture ? Comment notre cerveau réagit-il au rasa ?

Un indice, bizarrement, nous vient d’études du comportement animal, en particulier de rats et de pigeons à qui l’on apprend à réagir à certaines images. Imaginez une expérience hypothétique où l’on apprend à un rat à distinguer un rectangle d’un carré (Figure 7.6). Chaque fois que l’animal s’approche du rectangle, il a droit à un morceau de fromage, mais pas s’il va vers le carré. Après une douzaine de répétitions, le rat comprend que rectangle = nourriture, et délaisse peu à peu le carré pour aller directement vers le rectangle. Autrement dit, il préfère maintenant le rectangle. Mais, fait surprenant, si vous présentez au rat un rectangle plus allongé que l’original, il choisit aussitôt le nouveau ! Vous êtes tenté de vous dire : « Eh bien, c’est un peu idiot. Pourquoi préfère-t-il ce nouveau rectangle à celui auquel il est habitué ? » La réponse est que le rat n’a rien d’un idiot. Il a appris une règle – la « rectangularité » – plutôt qu’un prototype rectangulaire particulier. Donc, de son point de vue, plus la figure est rectangulaire, mieux c’est. (À savoir, plus le ratio entre la largeur et la longueur est grand, mieux c’est.) Donc, plus vous accentuez le contraste entre le rectangle et le carré, plus la figure l’attire, comme si le rat se disait : « Waouh ! Quel beau rectangle ! ».

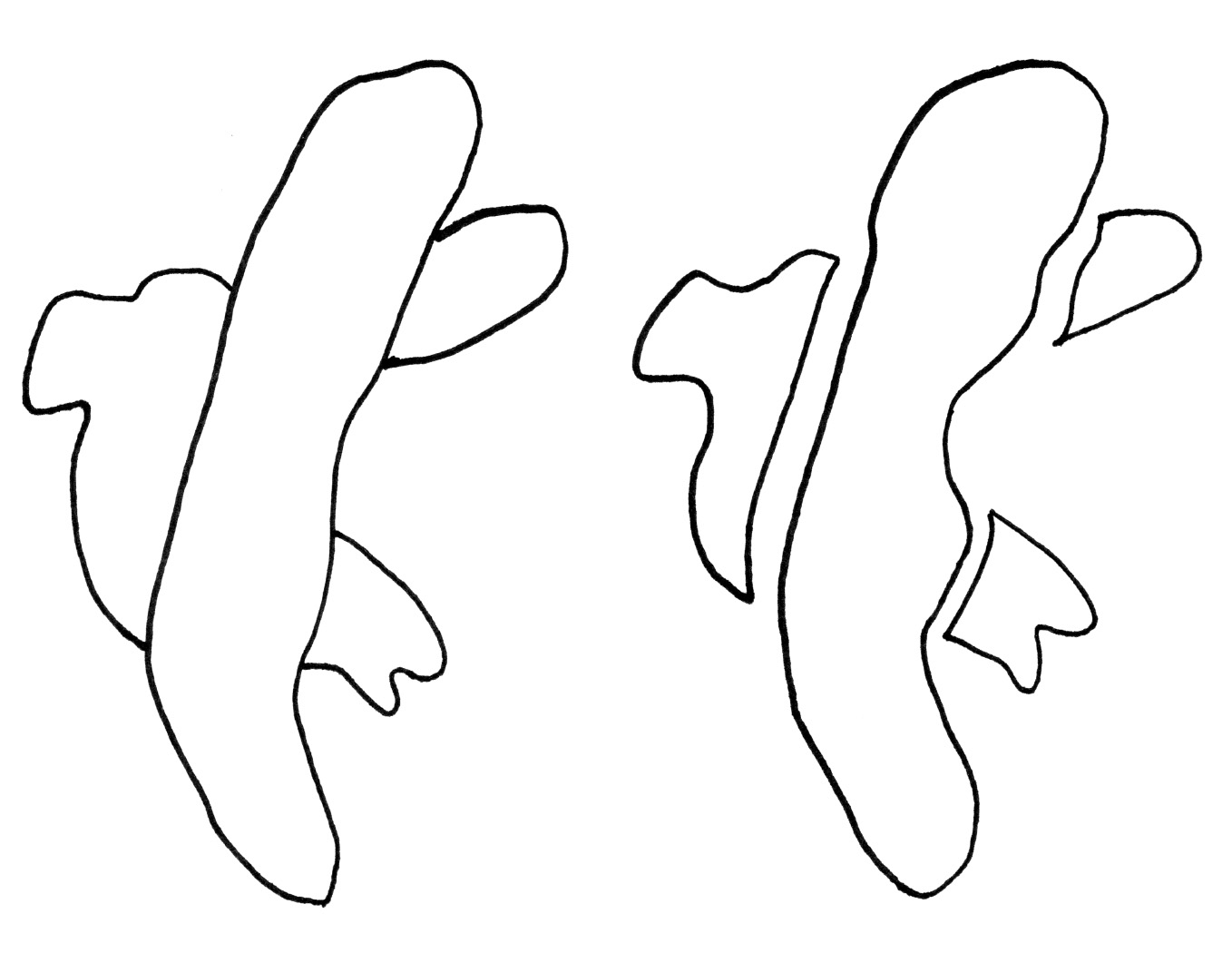

Figure 7.6

Démonstration du principe du glissement de pic : le rat apprend à préférer le rectangle (2) au carré (1) puis choisit ensuite spontanément le rectangle plus allongé (3).

Cet effet est appelé « glissement de pic » (peak shift) car normalement, quand vous apprenez quelque chose à un animal, sa réponse optimale est déclenchée par l’objet que vous lui avez enseigné. Mais si vous lui apprenez à différencier un objet (ici un rectangle) d’un autre (le carré), le pic de réponse correspond à toute nouvelle figure dont la rectangularité le différencie encore plus radicalement du carré.

Quel est le rapport entre le glissement de pic et l’art ? Pensez aux caricatures. Comme je l’ai mentionné dans le chapitre 2, si vous voulez caricaturer le visage de Nixon, vous prenez tous les traits de Nixon qui différencient son visage du visage moyen, comme son gros nez et ses sourcils broussailleux, et vous les amplifiez. Ou pour l’exprimer différemment, vous opérer la moyenne mathématique de tous les visages masculins que vous soustrayez du visage de Nixon, puis vous amplifiez la différence. Ce faisant, vous créez un portrait encore plus nixonien que l’original ! En résumé, vous avez capturé l’essence – le rasa – de Nixon. En forçant le trait, vous obtenez un effet humoristique – une caricature – car le visage ne semble même plus humain. Mais si vous le faites bien, vous réalisez une belle caricature.

Caricatures et portraits mis à part, comment ce principe s’applique-t-il aux autres formes d’art ? Prenez le temps d’examiner la déesse Parvati (Figure 7.2a), qui véhicule l’essence de la sensualité, de l’élégance, du charme et de la dignité féminins. Comment l’artiste obtient-il ce résultat ? Une première réponse est qu’il a soustrait la silhouette masculine moyenne de la silhouette féminine moyenne et en a amplifié les différences. Il en résulte une femme aux seins et aux hanches exagérément larges et à la taille incroyablement fine. D’où l’effet de volupté qui s’en dégage. Le fait qu’elle ne corresponde en rien à la silhouette d’une femme réelle n’a pas d’importance. Vous aimez la sculpture, exactement comme le rat apprécie le rectangle allongé plus que le prototype original, et vous vous dites en effet : « Waouh ! Quelle femme ! » Mais il n’y a pas que cela, sans quoi n’importe quelle pin-up de Playboy serait une œuvre d’art (même si, bien entendu, je n’ai jamais vu une pin-up à la taille aussi fine).

Parvati n’est pas seulement un sex-symbol. Elle est l’incarnation même de la perfection féminine – de la grâce et l’élégance. Comment l’artiste obtient-il cet effet ? En accentuant les seins et les hanches, mais aussi sa posture féminine (connue sous le nom de tribhanga, ou « triple flexion », en sanskrit). Il y a des postures qu’une femme peut adopter sans effort mais qu’un homme sera bien en peine de prendre, en raison de différences anatomiques telles que la largeur du pelvis ou la courbure du rachis lombaire. Au lieu de soustraire la silhouette masculine de la silhouette féminine, l’artiste crée une posture spatiale plus abstraite, soustrayant la posture masculine moyenne de la posture féminine moyenne, et en amplifiant la différence. Il en résulte une posture féminine exquise, incarnant grâce et élégance.

Observez à présent la nymphe dansant de la figure 7.7, dont la torsion du buste est anatomiquement absurde, mais qui véhicule néanmoins un sens du mouvement et de la danse incroyablement beau. Cet effet est probablement obtenu, là encore, par l’exagération délibérée de la posture qui doit activer – en l’occurrence « hyperactiver » – les neurones miroirs du sillon temporal supérieur. Ces cellules réagissent violemment lorsqu’une personne regarde des changements de posture et de mouvement corporels, ainsi que des changements d’expressions faciales. (Vous vous rappelez la voie 3, le « Et alors ? », dans le traitement de la vision étudié au chapitre 2 ?) Peut-être que des sculptures telles que la nymphe dansante provoquent une stimulation particulièrement puissante de certaines classes de neurones miroirs, d’où la lecture tout aussi forte du langage du corps et des postures dynamiques. Il n’est dès lors guère surprenant que la majorité des types de danses – indiennes ou occidentales – impliquent des exagérations rituelles savantes de postures, sources d’émotions (Voyez Michael Jackson !)

La pertinence de la loi du glissement de pic est évidente pour ce qui concerne les caricatures et le corps humain, mais qu’en est-il des autres formes d’art2 ?. Pouvons-nous ne serait-ce qu’appréhender ainsi Van Gogh, Rodin, Gustav Klimt, Henry Moore ou Picasso ? Que peuvent nous dire les neurosciences à propos de l’art abstrait et semi-abstrait ? C’est là que la plupart des théories sur l’art échouent ou commencent à invoquer la culture, mais je suggère que nous n’en avons pas vraiment besoin. L’indice clé pour comprendre ces formes prétendument supérieures d’art vient d’une source inattendue : l’éthologie, la science du comportement animal, avec notamment les recherches du biologiste et Prix Nobel Nikolaas Tinbergen, dont les premiers travaux portaient sur les mouettes, dans les années 1950.

Figure 7.7

Nymphe de pierre dansant du Rajasthan, en Inde, xie siècle. Cette sculpture stimule-t-elle les neurones miroirs ?

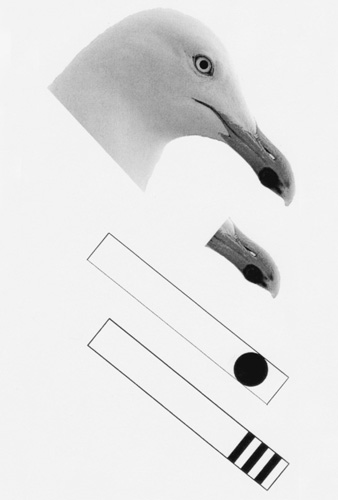

Tinbergen a étudié les goélands argentés, aussi communs sur les côtes anglaises qu’américaines. La mère goéland a la particularité d’avoir un long bec jaune terminé par une tâche rouge distinctive. Peu après avoir brisé sa coquille, le bébé goéland réclame de la nourriture en becquetant vigoureusement la tache rouge du bec de sa mère. La mère régurgite alors la nourriture à moitié digérée dans le bec grand ouvert de son petit. Tinbergen s’est posé une question très simple : comment le petit reconnaît-il sa mère ? Pourquoi ne réclame-t-il pas sa pitance à n’importe quel autre goéland de son entourage ?

Tinbergen a découvert que pour provoquer cette demande de nourriture, le petit n’a pas vraiment besoin de sa mère. Quand on agite devant lui un bec seul, détaché du corps d’un goéland, il frappe la tache rouge tout aussi ardemment, réclamant à l’humain porteur du bec de le nourrir. Le comportement du petit – confondre un humain pour une mère goéland – peut paraître stupide, mais cela ne l’est pas. Rappelez-vous, la vision a évolué pour permettre l’identification et la réaction appropriée à des objets (les reconnaître, les éviter, les manger, les attraper, s’accoupler avec) de façon rapide et efficace, en prenant les raccourcis nécessaires pour minimiser la charge computationnelle. Grâce aux millions d’années de sagesse évolutionniste accumulée, le cerveau du petit goéland a appris que chaque fois qu’il voyait une longue chose terminée d’une tache rouge, une mère se trouvait à l’autre extrémité. Après tout, dans la nature, le petit ne risque pas de rencontrer un cochon mutant doté d’un long groin à tache rouge, ni un éthologue malicieux maniant un faux bec. Aussi le cerveau du petit tire-t-il avantage de cette redondance statistique de la nature et de l’équation ancrée dans son cerveau : « longue chose jaune avec tache rouge = maman ».

En fait, Tinbergen s’est rendu compte qu’il n’avait même pas besoin d’un bec. Avec une simple bande de carton rectangulaire terminée d’une tache rouge, le petit goéland réclame sa pitance de la même manière. Et ce parce que le système visuel du petit n’est pas parfait. Il est câblé de façon à pouvoir détecter efficacement maman, afin de survivre et d’avoir une progéniture. Donc, vous pouvez facilement tromper ses neurones en leur fournissant un stimulus visuel qui ressemble à l’original (exactement comme une clé n’a pas besoin de s’insérer parfaitement dans une serrure pour l’ouvrir ; elle peut être rouillée ou élimée).

Mais le meilleur est à venir. À sa grande stupéfaction, Tinbergen a découvert que s’il tenait un long bâton épais au bout strié de trois traits rouges, le petit goéland réagissait encore mieux, picorant le bâton avec plus de ferveur encore. Il préfère en fait ce motif étrange, qui ne ressemble guère à l’original ! Tinbergen ne nous dit pas pourquoi cela se produit ainsi, mais on a l’impression que le petit est tombé sur un superbec (Figure 7.8).

Figure 7.8

Le petit goéland picore un bec désarticulé ou un bâton doté d’un point rouge, imitation acceptable du bec, étant donné la sophistication limitée du traitement visuel de l’animal. Paradoxalement, un bâton strié de trois traits rouges produit un effet encore plus grand que le vrai bec. Il s’agit là d’un stimulus anormal.

Pourquoi une telle chose se produit-elle ? Nous ne connaissons pas exactement l’« alphabet » de la perception visuelle, qu’il s’agisse de goélands ou d’humains. À l’évidence, les neurones des centres visuels du cerveau du goéland (qui ont de drôles de noms latins, comme nucleus rotundum, hyperstriatum et ectostriatum) ne sont pas des machines au fonctionnement parfait. Ce sont des systèmes dont le but est de repérer des becs, et donc des mères, de façon relativement fiable. Survivre est le seul objectif de l’évolution. Le neurone suit peut-être une règle telle que : plus il y a de rouge, mieux c’est, donc face à un bâton doté de trois traits rouges, la cellule s’active encore plus ! Cela a un lien avec l’effet de glissement de pic observé chez les rats, si ce n’est une différence clé : dans le cas des rats réagissant au rectangle le plus allongé, il est évident que la règle a été apprise et amplifiée. Dans le cas du goéland, le bâton aux trois traits n’est qu’une version exagérée d’un vrai bec ; on ne sait donc pas exactement quelle règle est à l’œuvre dans ce cas-là. La puissante réaction au bec strié pourrait être une conséquence fortuite de la façon dont les cellules sont câblées, plutôt que l’application d’une règle avec une fonction évidente.

Il nous faut un nouveau nom pour ce type de stimulus, donc appelons-le le stimulus « ultranormal » (pour le distinguer de « supranormal » qui existe déjà). La réponse à un stimulus ultranormal (comme le bec à trois traits) ne peut être prévisible simplement en regard de l’original (le bec à tache rouge). On pourrait prévoir la réponse – du moins en théorie – si on connaissait en détail le fonctionnement logique du circuit neuronal du bébé qui permet la détection rapide et efficace des becs. Dès lors, on devinerait les motifs qui activent ces neurones plus efficacement que le stimulus original, pour que le cerveau du petit s’écrie : « Waouh ! Quel bec sexy ! » Ou alors on peut découvrir le stimulus ultranormal par hasard, au cours d’une expérience, comme pour Tinbergen.

Cela me ramène à l’art abstrait ou semi-abstrait pour lesquels aucune théorie adéquate n’a encore été proposée. Imaginez que les goélands possèdent une galerie d’art. Ils y exposeraient ce long bâton strié de trois bandes. Ils l’appelleraient leur Picasso, le chériraient, l’adoreraient et dépenseraient des millions de dollars pour lui, même si (c’est là l’élément clé) il ne ressemble à aucun objet de leur monde. Je suggère que le même phénomène est à l’œuvre quand des collectionneurs d’art achètent une œuvre : ils se comportent exactement comme les petits goélands.

Par l’expérimentation et l’erreur, l’intuition et le génie, les artistes tels que Picasso ou Henry Moore ont découvert l’équivalent humain du bâton strié du cerveau du goéland. Ils font appel aux figurations primitives de notre grammaire perceptuelle et créent des stimuli anormaux qui activent plus fortement nos neurones visuels que des images réalistes. Telle est l’essence de l’art abstrait, même si cela n’explique pas tout, bien entendu. Seulement, c’en est une composante importante.

Le même principe peut être appliqué à l’art impressionniste – une peinture de Van Gogh ou Monet. Dans le chapitre 2, j’ai montré que l’espace visuel est organisé dans le cerveau de sorte que des points spatialement adjacents sont cartographiés un à un par des points adjacents dans le cortex. De plus, parmi la trentaine d’aires visuelles du cerveau humain, quelques-unes – en particulier l’aire V4 – sont dévolues principalement à la couleur. Mais dans l’aire traitant la couleur, les longueurs d’onde adjacentes d’un « espace des couleurs » abstrait sont représentées par des points adjacents dans le cerveau, même si elles ne sont pas proches l’une de l’autre dans l’espace externe. Peut-être que Monet et Van Gogh ont introduit des glissements de pic dans l’espace des couleurs abstrait plutôt que dans l’« espace des formes », même s’ils peignent délibérément des formes quand c’est nécessaire. Un Monet en noir et blanc est un oxymore.

Ce principe de stimuli ultranormaux peut s’avérer pertinent non seulement pour l’art, mais aussi pour d’autres préférences esthétiques, comme l’attirance pour une autre personne. Chacun de nous possède des modèles de membres du sexe opposé (comme votre mère, votre père, votre premier amour), de sorte que les gens auxquels on s’attache plus tard de façon inexplicable et disproportionnée sont peut-être des versions ultranormales de ces premiers prototypes. Donc, la prochaine fois que vous êtes séduit – même de façon perverse – par quelqu’un que vous ne pourriez qualifier de beau, n’en concluez pas aussitôt que ce sont les phéromones ou « la chimie » qui opèrent. Considérez la possibilité qu’il ou elle est une version ultranormale de votre modèle préféré au plus profond de votre inconscient. Il est étrange de se dire que la vie humaine est bâtie sur des sables mouvants, largement gouvernés par les rencontres hasardeuses et accidentelles de notre passé, même si nous tirons une grande fierté de notre sensibilité esthétique et de notre liberté de choix. Sur ce point, je suis totalement d’accord avec Freud.

On peut émettre une objection à l’idée que nos cerveaux sont partiellement programmés pour apprécier l’art. Si c’était vrai, alors pourquoi tout le monde n’aime-t-il pas Henry Moore ou les bronzes de Chola ? Il s’agit là d’une question importante. L’une des réponses surprenantes pourrait être que tout le monde « aime » bel et bien l’œuvre d’Henry Moore ou la sculpture de Parvati, mais sans forcément le savoir. La clé pour comprendre cette bizarrerie est que le cerveau humain possède de nombreux modules quasi-indépendants qui peuvent communiquer des informations contradictoires. Il est possible que nous disposions de circuits neuronaux basiques dans nos aires visuelles qui réagissent fortement à la sculpture d’Henry Moore, parce qu’elle a été réalisée à partir de formes primitives qui hyperactivent les cellules censées répondre à ces formes primitives. Mais peut-être que chez certains d’entre nous, d’autres systèmes cognitifs plus élevés (tels que les mécanismes du langage et de la pensée dans l’hémisphère gauche) interviennent et censurent le signal des neurones en disant : « Quelque chose ne va pas avec cette sculpture ; on dirait qu’elle est tordue. Donc, ignorons le signal fort émanant des cellules à un stade antérieur du traitement visuel ».

En résumé, je pense que tout le monde apprécie Henry Moore, mais qu’un grand nombre d’entre nous le nie ! L’idée que des gens refusent d’avouer leur appréciation d’Henry Moore devrait en principe pouvoir être testé à l’aide de l’imagerie cérébrale. (Même chose pour les adeptes de l’Angleterre victorienne face à la sculpture de bronze de Parvati.)

Autre exemple plus frappant encore de nos préférences esthétiques : la manière dont certains poissons tropicaux, les guppys, préfèrent des leurres du sexe opposé peints en bleu, alors que rien n’est bleu dans un guppy. (Si une mutation accidentelle rendait un guppy bleu, je parierais sur l’émergence d’une future race de guppys au cours des prochains millénaires qui évolueraient pour devenir intensément bleus.) Est-il possible que l’attirance des oiseaux jardiniers pour le papier aluminium et l’intérêt universel des humains pour les bijoux brillants et les pierres précieuses résultent de quelque bizarrerie idiosyncrasique ancrée dans le cerveau ? (Qui aurait évolué pour détecter l’eau ?) Une triste pensée quand on considère le nombre de guerres, d’amours perdues et de vies gâchées pour la quête de ces précieuses pierres.

Pour l’instant, je n’ai abordé que deux de mes neuf lois. Les sept restantes seront le sujet du prochain chapitre. Mais avant de continuer, je voudrais relever un dernier défi. Les idées que j’ai exposées jusqu’ici sur l’art abstrait et semi-abstrait et sur la caricature semblent plausibles, mais comment être sûr qu’elles sont justes ? La seule façon de le vérifier serait de réaliser des expériences. Cela semble évident, mais le concept même d’expérimentation – le besoin de tester une idée en manipulant une seule variable dans un environnement constant – est nouveau et relativement étranger à l’esprit humain. Il s’agit d’une invention culturelle assez récente qui a débuté avec les expérimentations de Galilée. Avant lui, tout le monde « savait » que si on jetait simultanément une pierre lourde et une noisette du haut d’une tour, l’objet le plus lourd serait le plus véloce. Une expérience de cinq minutes suffit à Galilée pour remettre en cause deux milles années de croyance populaire. Une expérience qui pouvait être réalisée par un gamin de dix ans !

On croit souvent à tort que la science s’appuie sur des observations sans parti pris du monde alors qu’en réalité, c’est tout le contraire. Quand on explore un nouveau terrain, on commence toujours par élaborer des hypothèses tacites sur ce qui semble se produire. Comme le zoologue et philosophe britannique Peter Medawar l’a dit un jour, nous ne sommes pas des « vaches paissant sur la plaine de la connaissance ». Toute découverte implique deux étapes critiques : d’abord, poser votre hypothèse de façon claire et ensuite, réaliser une expérience pour la vérifier. La majorité des approches théoriques de l’esthétique se sont souvent arrêtées à la première étape par le passé. En effet, les théories ne sont généralement pas posées de manière à pouvoir être confirmées ou réfutées. (Une exception notable : les travaux pionniers de Brent Berlyne sur l’emploi de la réponse électrodermale).

Pouvons-nous tester expérimentalement nos idées sur le glissement de pic, les stimuli ultranormaux et les autres lois de l’esthétique ? Il existe au moins trois manières de l’envisager. La première est basée sur les réactions électrodermales (RED) ; la seconde sur l’enregistrement des impulsions nerveuses émanant des cellules nerveuses de l’aire visuelle du cerveau ; la troisième est basée sur l’idée que si ces lois sont justes, nous devrions être capables de les utiliser pour concevoir de nouvelles images plus attractives qu’on ne l’aurait fait à l’aide du sens commun (cela se réfère à ce que j’appelle le « test de grand-mère » : si une théorie élaborée ne peut prédire plus que ce que sait votre grand-mère grâce à son seul bon sens, alors elle n’a guère d’intérêt).

Je vous ai déjà décrit le principe des RED dans les chapitres précédents. Ce test fournit un excellent indice, parfaitement fiable, de vos réactions émotionnelles au moment où vous observez quelque chose. Si vous regardez quelque chose d’effrayant, de violent ou de sexy (un visage familier comme celui de votre mère ou d’Angelina Jolie), vos RED seront importantes, alors qu’elles seront inexistantes face à une chaussure ou un meuble. C’est donc un moyen efficace de déterminer les émotions brutes du sujet, bien plus fiable que de lui demander ce qu’il ressent. Une réponse verbale est rarement authentique, car elle peut être contaminée par les « opinions » d’autres aires du cerveau.

Ainsi, les RED nous donnent un moyen de sonder expérimentalement notre compréhension de l’art. Si mes conjectures à propos des sculptures d’Henry Moore sont justes, alors les érudits de la Renaissance qui nient tout intérêt pour cette forme d’art (ou les historiens de l’art anglais qui feignent l’indifférence face aux bronzes de Chola) devraient enregistrer une importante réaction électrodermale face à ces images dont ils rejettent l’impact. La peau ne ment pas. De façon similaire, votre RED sera plus grande devant la photo de votre mère que devant celle d’un étranger, et je prédis que cette différence sera encore plus importante si vous observez une caricature de votre mère plutôt qu’un portrait réaliste. Un fait intéressant, car contre-intuitif. Pour vérifier la pertinence de cet effet, il faudrait comparer la réaction du sujet face à une autre caricature, afin de s’assurer que la RED n’est pas due au simple effet de surprise de l’exagération des traits.

Mais les RED ne peuvent pas nous en dire plus que cela. C’est une mesure grossière, qui ne distingue pas les différents types d’émotions et ne peut différencier les réponses positives des négatives. Néanmoins, c’est un bon point de départ, car cette expérience nous apprend si vous êtes indifférent à une œuvre ou si vous feignez l’indifférence. Le fait que ce test ne puisse distinguer les réactions positives des négatives (du moins pas encore !) n’est pas un problème en soi, car qui dit que les réactions négatives ne sont pas le propre de l’art ? En effet, attirer l’attention – de manière positive ou négative – est souvent un prélude à l’attraction. (Après tout, des vaches démembrées dans le formol ont été exposées dans le vénérable Museum of Modern Art de New York, choquant le monde entier). Il existe de multiples formes de réactions à l’art, ce qui contribue à sa richesse et son intérêt.

Une seconde approche consiste à utiliser les mouvements oculaires, une technique initiée par le psychologue russe Alfred Yarbus. On utilise un appareil électronique optique pour déterminer quels endroits de la peinture le spectateur fixe et de quelle manière son regard passe d’un endroit à l’autre. Souvent, les spectateurs fixent les zones des yeux et de la bouche. On pourrait alors montrer au sujet le dessin d’une personne normalement proportionnée d’un côté et une version hyperbolique, déformée de cette même personne de l’autre. Je dirais que même si le dessin normal a l’air plus naturel, le regard du sujet se fixera davantage sur la caricature. Ces résultats pourraient compléter ceux établis grâce aux RED.

La troisième approche expérimentale de l’esthétique serait d’enregistrer les réactions des cellules nerveuses le long des chemins visuels chez les primates, et de comparer leurs réactions à l’art en regard de n’importe quelle image ancienne. L’avantage d’enregistrer des cellules individuelles est que cela peut amener à une analyse plus fine de la neurologie de l’esthétique, par rapport aux résultats donnés par les RED. Nous savons qu’il y a des cellules dans une région appelée le gyrus fusiforme qui répondent principalement aux visages familiers – votre mère, votre patron, Madonna. Je parierais qu’une « cellule patron » dans cette région dédiée à la reconnaissance des visages réagirait davantage à la caricature de votre boss plutôt qu’à son visage normal (et une réaction moindre à la caricature d’un visage inconnu, par comparaison). La première fois que j’ai suggéré cette hypothèse, c’était dans un article coécrit avec Bill Hirstein au milieu des années 1990. Cette expérience a été réalisée par des chercheurs de Harvard et du MIT sur des singes, et les caricatures ont en effet hyperactivé les cellules de l’aire de la reconnaissance des visages, comme je m’y attendais. Ces résultats m’ont conforté dans l’idée que certaines des autres lois de l’esthétique que j’ai proposées pourraient s’avérer justes.

Il existe une grande peur chez les spécialistes des sciences humaines et des arts : qu’un jour, la science finisse par rendre leur discipline inutile et les priver de travail. Rien de plus éloigné de la vérité ! Notre appréciation de Shakespeare n’est diminuée en rien par l’existence d’une grammaire universelle ou par la profondeur structurelle chomskienne sous-jacente à tout langage. Pas plus que le diamant que vous allez offrir à votre amante ne perdrait de son éclat ou de son romantisme si vous lui disiez qu’il est constitué de carbone et qu’il a été forgé dans les entrailles de la terre lors de la naissance du système solaire. Au contraire, son attrait devrait être plus grand encore ! De façon similaire, notre conviction que le grand art peut être inspiré du divin et avoir une signification spirituelle, ou qu’il transcende non seulement le réalisme, mais la réalité elle-même, ne devrait pas nous empêcher de rechercher ces forces élémentaires du cerveau qui gouvernent nos impulsions esthétiques.