Mardi 16 juillet. — La pluie tomba dans la nuit, soudaine et à grand bruit, comme toujours dans les Gilbert. Le cri du coq me réveilla avant le jour, et j'allai me promener dans l'établissement et le long de la rue. La tempête était calmée, la lune brillait d'un éclat incomparable, l'air était immobile comme dans une pièce close, et pourtant, l'île entière résonnait comme sous une forte ondée, le rebord des toits ruisselait, et les hautes palmes s'égouttaient à des intervalles plus espacés, avec un bruit plus marqué. Dans cette claire lumière nocturne, l'intérieur des maisons était impénétrable et ne présentait que des masses d'obscurité, sauf quand la lune glissait sous les toits, leur faisait une ceinture d'argent et dessinait sur le sol les ombres obliques des colonnes. Aucune lampe, aucun foyer ne brillaient dans toute la ville ; aucune créature ne bougeait ; je me croyais seul à veiller ; mais la police était fidèle à son poste, secrètement vigilante, tenant compte du temps; et un peu plus tard, le veilleur de nuit frappa sur la cloche de la cathédrale des coups lents et répétés : 4 heures, le signal avertisseur. Et cela semblait étrange que, dans une ville adonnée à l'ivrognerie et aux tumultes, le couvre-feu et le réveil fussent encore sonnés et toujours obéis.

Le jour vint et apporta peu de changement. La place était toujours silencieuse ; le peuple dormait, la ville dormait. Les quelques réveillés eux-mêmes, femmes et enfants, pour la plupart, restaient en paix sous l'ombre épaisse du chaume à travers lequel il fallait regarder pour les voir. Par les rues désertes, le long des maisons dormantes, une députation matinale se rendait au palais ; il fallut réveiller le Roi subitement et il dut entendre (probablement avec un mal de tête) des vérités désagréables. Mrs Rick, possédant assez bien cette langue difficile, était le porte parole ; elle expliqua au monarque malade que j'étais un ami personnel et intime de la reine Victoria ; que dès mon retour je lui ferais un rapport sur Butaritari ; et que, si ma maison était envahie une seconde fois par les naturels, un cuirassé serait envoyé, chargé de représailles. Ce n'était pas précisément le fait exact — mais plutôt une parabole juste et nécessaire du fait, arrangée pour la latitude; elle impressionna clairement le Roi. Il paraissait très ému ; il avait bien une vague notion (dit-il), que j'étais un homme de quelque importance, mais il ne soupçonnait pas que ce fût si grave ; et la maison du missionnaire fut tabouée à raison d'une amende de cinquante dollars.

Voilà ce qui nous fut raconté au retour de la députation ; rien de plus ; mais j'appris plus tard qu'il s'était passé bien autre chose. La protection accordée fut la bienvenue. C'avait été le côté le plus ennuyeux et non le moins alarmant du jour précédent, d'avoir notre maison régulièrement remplie d'indigènes ivres, par vingt ou trente à la fois, mendiant à boire, tripotant nos affaires, difficiles à déloger, insupportables si l'on en venait à la discussion. L'ami de la reine Victoria (qui fut bientôt regardé comme son fils), fut libéré de ces intrusions. Non seulement ma maison, mais mon voisinage fut laissé en paix ; même durant nos promenades à terre, nous étions escortés et annoncés partout; et comme de grands personnages visitant un hôpital, nous ne voyions plus que le beau côté des choses. Ainsi, pendant une semaine, nous pûmes aller et venir dans un paradis imaginaire, avec l'illusion que le Roi avait tenu sa parole, que le tabou sévissait de nouveau et que l'île, était une fois de plus, ramenée à la sobriété.

Mardi 23 juillet. — Nous dînions sous un simple treillis érigé pour le 4 juillet ; et nous nous attardions là en fumant autour du café. Le soir arrive dans ces climats sans amener de fraîcheur sensible ; le vent tombe avant le coucher du soleil ; le ciel brille encore un peu, puis se fane, puis s'assombrit jusqu'à ce bleu profond des nuits tropicales ; doucement et insensiblement, les ombres s'épaississent, les étoiles se multiplient ; vous regardez autour de vous, et le jour a fui. C'est à ce moment que notre serviteur chinois arrivait dans une auréole de lumière vacillante divisée par son ombre ; et avec la lampe, la nuit cessait autour de la table. Les visages des assistants, les barreaux du treillis se détachaient tout à coup en lumière sur un fond bleu et argent vaguement dessiné par la cime des palmiers et les toits en pointes des maisons. Ici et là un reflet sur une feuille ou une cassure de pierre renvoyaient une étincelle solitaire. Tout le reste s'était évanoui. Nous restions là, illuminés comme un groupe d'étoiles in vacuo; nous restions assis, évidents et aveugles, parmi l'embûche générale des ténèbres; et les insulaires, passant à pas légers, et parlant à voix basse, sur le sable de la route, invisibles, s'attardaient à nous observer.

En ce mardi, le crépuscule venait de se faire, la lampe d'être apportée, quand un projectile vint frapper la table avec un bruit sec et rebondit en m'effleu-rant l'oreille. Trois centimètres de plus et cette page n'eut jamais été écrite, car la chose passa comme un boulet de canon. On crut que c'était une noisette, quoique déjà alors elle me parut bien petite et tombée d'étrange façon.

Mercredi 24 juillet. — L'obscurité s'était faite une fois de plus et la lampe venait d'être apportée quand le même incident se répéta. Et de nouveau le projectile siffla à mon oreille. J'avais bien voulu accepter une première noix ; je n'en acceptai pas une seconde. Une noix de coco n'arrive pas ainsi, comme lancée par une fronde, par un soir sans brise, faisant un angle d'environ quinze degrés à l'horizon ; les noix de coco ne tombent pas plusieurs nuits de suite, à la même heure, juste au même endroit ; dans les deux cas d'ailleurs, un moment déterminé semblait avoir été choisi, celui où la lampe venait d'être apportée ; et une personne déterminée visée, le chef de la famille. J'ai pu me tromper, mais je me crus l'objet de quelque intimidation et crus que le projectile était une pierre lancée, non pour frapper, mais pour effrayer.

Aucune idée n'irrite un homme davantage. Je courus à la route où les naturels se promenaient comme d'habitude dans l'obscurité ; Maka me rejoignit avec une lanterne ; et je courus de l'un à l'autre, dévisageai d'un air terrible des figures parfaitement innocentes, posai des questions inutiles et proférai des menaces oiseuses. Puis je portai chez les Rick mon courroux (qui était bien digne du fils de n'importe quelle reine de l'histoire !). Ils m'écoutèrent d'un air déprimé ; m'assurèrent que cette façon de lancer une pierre au milieu d'un diner de famille n'était pas nouvelle ; qu'elle était de mauvais augure, et liée à la disposition inquiétante des naturels. Et finalement, la vérité, si longtemps cachée à nos yeux, se fit jour. Le Roi avait rompu sa promesse ; il avait bravé la députation; le tabou dormait toujours ; le Land we live in débitait encore de la boisson et ce quartier de la ville était troublé et menacé par des disputes continuelles. Mais il y avait pire : une fête se préparait pour l'anniversaire de la petite princesse ; et les chefs tributaires de Kuma et de la Petite Makin étaient attendus de jour en jour.

Puissants dans un parti d'hommes de clan nombreux et quelque peu sauvages, on les croyait, comme autant de Douglas, d'une fidélité douteuse. Kuma (petit personnage bedonnant), n'allait jamais au Palais, n'entrait jamais dans la ville, mais restait sur la plage, assis sur une natte, son fusil sur ses genoux, affichant sa méfiance et son dédain ; Karaïti, de Makin, quoique plus entreprenant, ne témoignait pas des sentiments plus amicaux ; et non seulement les vassaux étaient jaloux du trône, mais leur suite, de part et d'autre, s'associait à leur animosité. Des querelles avaient déjà éclaté; des coups avaient été échangés qui, d'un moment à l'autre, pouvaient être payés dans le sang. Quelques-uns des étrangers étaient déjà arrivés et avaient de suite commencé à boire ; si la débauche continuait après l'arrivée du gros d'entre eux, une collision, peut-être même une révolution était fatale.

Le débit de la boisson donne, dans ce groupe, la mesure de la jalousie des commerçants entre eux ; l'un commence, l'autre est tenu de suivre ; et celui qui a le plus de gin et qui en vend le plus, est sûr d'avoir la part du lion dans la distribution du copra. Tous sentent que c'est là un expédient de dernier ordre, ni sûr ni digne, ni convenable. Un trafiquant de Tarava, excité par une rivalité active, apporta de nombreuses caisses de gin. Il m'a raconté qu'il resta ensuite nuit et jour sur pied, dans sa maison, jusqu'à ce que la provision fût épuisée, n'osant pas interrompre la vente, n'osant pas sortir, le fourré résonnant tout autour de lui des hurlements des ivrognes. La nuit, par dessus tout, quand, n'osant pas même dormir, il entendait des coups de fusil et des cris autour de lui dans l'obscurité, ses remords devenaient affreux. « Mon Dieu ! — se dit-il, — si j'allais perdre la vie pour une si misérable besogne ! » Que de fois dans l'histoire des Gilbert pareil fait s'est renouvelé ! et le négociant repentant restait assis près de sa lampe, aspirant au jour, l'oreille tendue, dans une véritable agonie, vers les bruits de meurtre, prenant des résolutions pour l'avenir. Car la chose est aisée à lancer, mais difficile à arrêter. Les naturels sont, dans leur genre, un peuple juste et soumis aux lois, fidèles à leurs dettes, dociles à la voix de leurs propres institutions ; que le tabou soit réimposé, ils cesseront de boire ; mais le blanc qui cherche à prévenir le mouvement en leur refusant les liqueurs, le fait à ses risques et périls.

De là, jusqu'à un certain point, l'anxiété et l'impuissance de Mr. Rick. Lui et Tom, alarmés par l'envahissement du Sans-Souci, avaient arrêté le débit; ils l'avaient fait sans danger, parce que le Land we live in continuait à vendre; on remarqua pourtant qu'ils avaient été les premiers à commencer. Quelle démarche pouvait-on faire ? Mr. Rick pouvait-il aller visiter Mr. Muller (avec qui il n'était pas en relations), et lui dire : « J'étais en train de vous dépasser, c'est vous qui me dépassez à présent ; je vous demande d'abandonner votre bénéfice. J'ai pu fermer mon établissement sans danger grâce à ce que vous laissiez le vôtre ouvert ; mais je trouve maintenant que vous feriez mieux de vous retirer. Je commence à être alarmé ; et parce que j'ai peur, je vous demande d'affronter un certain danger ? » Il n'y avait pas à y songer. Il fallait trouver autre chose ; et il n'y avait qu'une personne au bout de la ville qui, au moins, était très intéressée dans la question du copra. Il n'y avait guère que cela à dire en ma faveur comme ambassadeur. J'étais arrivé dans la goélette des Wightman, j'étais l'associé quotidien de la coterie Wightman ; ce n'était pas une petite affaire» pour moi, de me mêler, sans en être prié, des affaires privées de l'agent de Crawford, et d'obtenir de lui le sacrifice de ses intérêts et le risque de sa vie. Mais, si minces que fussent mes titres, on n'avait personne de mieux ; d'ailleurs, depuis l'affaire de la pierre, j'étais avide d'action, l'idée d'un interview délicat me séduisait et il me parut de bonne politique de me montrer à terre.

La nuit était très sombre. Il y avait un office à l'église, et l'édifice luisait doucement par toutes ses crevasses, comme quelque obscure Kirk Allowa'. Je vis peu d'autres lumières, mais j'eus vaguement conscience d'un grand nombre de gens s'agitant dans les ténèbres, et d'un bourdonnement de paroles furtif et ininterrompu. Je crois que, tandis que j'allais, ma barbe était (comme dit la vieille formule), quelquefois sur mon épaule. L'habitation de Müller n'était éclairée qu'en partie, et complètement silencieuse, et la grille était fermée. Je ne pus arriver à ouvrir le loquet. Cela s'explique, car j'ai vérifié depuis qu'il avait quatre ou cinq pieds de long, et constituait à lui tout seul une véritable fortification. Comme je tâtonnais, un chien parut à l'intérieur et renifla mes mains avec méfiance, si bien que je fus réduit à appeler : « Y a-t-il quelqu'un dans la maison ? » Mr. Müller descendit et appuya son menton, dans le noir, sur la palissade. « Qui est là ? » dit-il, comme quelqu'un peu disposé à accueillir des étrangers.

— « Stevenson est mon nom », dis-je.

— « Oh, Mr. Stevens ! je ne vous reconnaissais pas. Entrez. »

Nous pénétrâmes dans le magasin sombre où je m'appuyai au comptoir et lui contre le mur. Toute la lumière venait de la chambre à coucher où je distinguais les membres de sa famille dans leurs lits ; elle m'éclairait en pleine figure, mais Mr. Müller était dans l'ombre. Sans doute, il s'attendait à ce qui allait suivre et cherchait à prendre l'avantage de la position ; mais pour un homme désireux de convaincre et n'ayant rien à cacher, la mienne était préférable.

— « Voyons, — commençai-je, — j'entends dire que vous débitez de la boisson aux naturels ? »

— « D'autres l'ont fait avant moi », répliqua-t-il, d'un ton pointu.

— « Sans doute, — dis-je, — et je n'ai rien à faire avec le passé, mais bien avec l'avenir. Je voudrais que vous me promettiez de montrer plus de circonspection dans le débit de ces spiritueux ? »

— « Mais, quel est votre motif pour agir ainsi ?» — demanda-t-il ; puis, sarcastique : « Craignez-vous pour votre vie ? »

— « Ceci n'a rien à faire avec la question. Je sais, et vous savez aussi, que ces spiritueux ne devraient pas être en circulation. »

— « Tom et Mr. Rick en ont vendu avant moi. »

— « Je n'ai rien à faire avec Tom et Mr. Rick. Tout ce que je sais, c'est que je les ai entendus tous deux refuser d'en vendre. »

— « Non, je suppose que vous n'avez rien à voir avec eux. C'est donc que vous craignez pour votre vie. »

— « Allons, voyons, — m'écriai-je, peut-être un peu piqué, — au fond de votre cœur, vous savez bien que ce que je demande est raisonnable. Je ne vous demande pas l'abandon de vos bénéfices — quoiqu'en effet, je préférerais ne plus voir apporter d'alcool ici, mais vous... »

— « Je ne dis pas que je ne veux pas. Mais ce n'est pas moi qui ai commencé », reprit-il.

— « Non," je sais que ce n'est pas vous, » dis-je ; « et je ne vous demande pas de perdre ; je vous demande seulement de me donner votre parole, d'homme à homme, qu'aucun naturel ne s'enivrera plus par votre faute. »

Jusque-là, l'attitude gardée par Mr. Mûller avait mis ma patience à une dure épreuve ; d'ailleurs, il l'avait conservée avec peine étant, au fond, de mon avis ; mais voici qu'il abandonnait le terrain pour un terrain pire : « Ce n'est pas moi qui débite ». dit-il. —- « Non, c'est ce nègre ; d'accord. Mais c'est pour

vous qu'il achète et qu'il vend ; vous avez la main sur sa nuque ; et je vous demande — j'ai ma femme ici avec moi, — d'user de l'autorité que vous avez. » Bien vite il se remit en garde. « Je ne dis pas que je ne le ferais pas si je voulais », dit-il ; « mais il n'y a aucun danger ; les naturels sont tout à fait tranquilles ; vous avez simplement peur pour votre vie. »

Je n'aime pas à être traité de poltron, même implicitement ; et à ce moment, je perdis patience et posai un ultimatum prématuré. « Vous ferez mieux de l'avouer clairement », m'écriai-je ; « votre intention est-elle de refuser ce que je vous demande ? »

— « Je ne veux ni le refuser ni l'accorder », répliqua-t-il.

— « Vous apprendrez qu'il faut faire une chose ou l'autre, et tout de suite », — criai-je ; puis, m'attaquant à une corde plus favorable — « allons », dis-je, « vous valez mieux que cela. Je vois ce qui vous indispose; vous croyez que je viens du camp opposé ? Je sais bien quel homme vous êtes, et vous savez bien que ce que je vous demande est raisonnable ? »

De nouveau il changea de terrain. « Si les naturels commencent à boire, ce n'est pas prudent de les arrêter », objecta-t-il.

— « Je répondrai du bar », dis-je; « nous sommes trois hommes et quatre revolvers ; au premier mot nous accourrons et défendrons la place contre tout le village. »

— « Vous ne savez pas de quoi vous parlez », s'écria-t-il ; « c'est trop dangereux. »

— « Ecoutez », lui dis-je; « je me soucie peu de perdre cette vie dont vous parlez tant ; mais je tiens à la perdre de la façon qui me plaira, c'est-à-dire, en mettant fin à toutes ces vilenies. »

Il s'étendit pendant quelque temps sur ses devoirs envers la maison de commerce ; je m'en souciais peu ; j'étais sûr de la victoire. Il attendait seulement pour capituler, et cherchait de tous côtés un secours qui lui adoucit l'effort. Dans le rais de lumière qui filtrait par la porte de la chambre à coucher, j'aperçus un porte-cigare sur le bureau. « Voilà un joli objet », dis-je.

— « Voulez-vous un cigare ? » dit-il.

J'en pris un et le tins un instant en l'air sans l'allumer.

— « Allons, fis-je, vous me promettez ? »

— « Je vous promets que vous n'aurez plus d'ennuis causés par des naturels qui auront bu chez moi », répliqua-t-il.

— « C'est tout ce que je demande », dis-je, et je lui prouvai que ce n'était pas absolument tout en demandant tout de suite la permission de goûter à sa provision.

Le côté critique de notre entrevue avait pris fin. Mr. Müller avait cessé de me regarder comme un émissaire de ses rivaux ; il avait abandonné son attitude défensive et parlait selon sa pensée. Je compris qu'il aurait déjà fermé son débit de lui-même s'il avait osé. Mais n'osant pas, on conçoit comme il pouvait accepter de voir s'ingérer dans sa conduite ceux qui (suivant son récit), l'avaient lancé, puis abandonné sur la brèche, et qui maintenant (étant eux-mêmes en sûreté), le poussaient vers un nouveau péril qui était tout profit pour eux, toute perte pour lui. Je lui demandai ce qu'il pensait du danger de la fête.

— « J'en pense plus de mal qu'aucun de vous », répondit-il: « Ils tiraient tout autour d'ici la nuit dernière et j'entendais les balles. Je me dis : voilà qui va mal ; ce qui m'intrigue, c'est pourquoi vous faites tout ce bruit et vous mêlez de tout cela, car enfin c'est moi qui suis destiné à être la première victime. »

Ce fut un miracle spontané. La consolation d'être second n'est pas grande. Le fait — et non l'ordre de la marche — voilà ce qui nous intéressait.

Scott parle avec modération d'un temps où il regardait venir le moment de se battre « avec un sentiment qui ressemblait au plaisir ». La ressemblance, ici, touche à l'identité. La vie moderne ne connaît plus le contact direct ; l'homme s'impatiente en des manœuvres sans fin ; et approcher du fait, se trouver là où toutes ses qualités peuvent s'exercer et courir un beau risque, et se rendre compte enfin de ce qu'on a en soi vous excite le sang. C'est du moins ce qu'éprouva toute ma famille qui bouillonna de plaisir à l'approche du danger ; et nous veillâmes tard dans la nuit, comme un groupe d'écoliers, préparant nos revolvers et dressant des plans pour le lendemain. La journée s'annonçait pleine et chargée d'événements. Les Vieux-Hommes devaient être convoqués pour m'interviewer sur la question du tabou ; Müller pouvait nous appeler à tout instant pour défendre le bar ; et dans le cas où Müller nous abandonnerait, nous décidâmes, dans un conseil de famille, de prendre toute la chose en mains, de nous emparer du Land we live in à la force des pistolets et de faire entendre une nouvelle musique au polysyllabique Williams. Et, me souvenant de l'humeur où nous étions, je crois que les mulâtres en auraient vu de dures.

Mercredi 24 juillet. — Il est heureux, et pourtant, ce fut pour nous un désappointement que ces menaces d'orage se soient dissipées en silence. Soit que les Vieux-Hommes aient reculé devant une interview avec le fils de la reine Victoria, soit que Müller fût secrètement intervenu, soit que ce fût une conséquence naturelle de la crainte qu'éprouvait le Roi et des .récents souvenirs de la fête, ce matin-là, de bonne heure, le tabou fut imposé de nouveau ; — pas un jour trop tôt, à en juger par le nombre de bateaux qui commençaient à arriver et l'affluence dans la ville, des grands et turbulents vassaux de Karaïti.

L'effet se prolongea pendant quelque temps sur l'esprit des trafiquants; ce fut avec l'approbation de toutes les personnes présentes que je collaborai à une pétition demandant aux Etats-Unis une loi contre le commerce des liqueurs aux Iles Gilbert ; et c'est à cette requête que je joignis, signé de mon propre nom, un bref rapport de ce qui s'était passé ; — peine inutile ! depuis, le tout repose, probablement jamais lu, peut-être jamais ouvert, dans un casier à papiers, à Washington.

Dimanche, 28 juillet. — Ce jour-là, nous eûmes la suite de la débauche. Le Roi et la Reine, en costumes européens, et suivis de gardes en armes, vinrent à l'église pour la première fois, et s'assirent, perchés en l'air, dans une dignité précaire, sous leurs cercles de tonneaux. Avant le sermon. Sa Majesté sortit de sous ce dais, se tint debout, de travers, sur le sol sablonneux, et, en quelques mots, fit le serment de renoncer à la boisson. La Reine suivit avec une allocution plus brève encore. Tous les hommes présents furent cités à leur tour ; chacun éleva sa main droite et l'affaire fut terminée ; — le trône et l'église étaient réconciliés.

chapitre vi

Le festival de cinq jours

Jeudi 25 juillet.— La rue était, ce jour-là, très animée par la présence des hommes de la Petite Makin; ils étaient d'une taille plus élevée que les Butaritariens et, étant en congé, ils allaient, enguirlandés de feuillages jaunes, somptueux sous des couleurs vives. On les dit plus sauvages, et fiers de cette distinction. En réalité, ils nous rappelaient, tandis qu'ils se pavanaient dans la ville, les Higlanders avec leurs plaids, traversant les rues d'Inverness, conscients de leurs vertus barbares.

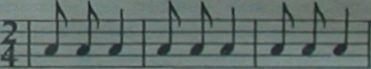

Dans l'après-midi, la résidence d'été était remplie de monde ; d'autres, restés dehors, regardaient sous le rebord des toits, dans l'intérieur, comme font les enfants, chez nous, autour d'un cirque. C'était la compagnie de Makin répétant pour le jour du concours. Karaïti était assis au premier rang, près des chanteurs, où nous fûmes invités à prendre place auprès de lui, (en l'honneur, je suppose, de la reine Victoria). Une chaleur lourde, étouffante, régnait sous le toit de zinc, et l'air était chargé du parfum des guirlandes. De fines nattes autour des reins, des fibres de noix de coco roulées en anneaux autour de leurs doigts, et couronnés de feuilles jaunes, les chanteurs étaient assis par compagnies sur le sol. Un nombre varié de solistes étaient debout, pour chanter diverses chansons, et ils remplissaient, dans l'ensemble, le rôle principal. Mais toutes les compagnies, même sans chanter, contribuaient continuellement à l'effet général et marquaient la mesure, mimant, grimaçant, levant leurs têtes, leurs yeux, agitant les plumes fixées au bout de leurs doigts, claquant des mains ou se frappant le sein gauche avec un son de timbale. La cadence était exquise, la musique barbare, mais pleine d'un art conscient. J'ai noté quelques formules constamment employées. Ainsi, un changement (de clef, je crois) survenait subitement, sans changement de mesure, mais amplifié par une élévation soudaine et dramatique des voix et un balancement des gestes général. Les voix des solistes s'élevaient chacune sur une note différente, terriblement discordantes, puis se rapprochaient graduellement jusqu'à l'unisson; et quand elles l'avaient atteint, le chœur entier se joignait à elles et les dominait. Parfois, le mouvement habituel des voix, précipité, rauque et anti-mélodieux était rompu et exalté par un courant de mélodie en forme de psaume, souvent bien construite, ou paraissant telle par contraste. La mesure était très variable et, vers la fin de chaque morceau, quand le rythme devenait pressé et furieux, cette figure revenait :

On peut difficilement concevoir à quel feu. quel mouvement endiablé ils arrivent dans ces finales martelées; tout marche ensemble, les voix, les têtes, les yeux, les feuillages et les anneaux ailés des doigts; sous les regards, le chœur oscille; les chants palpitent aux oreilles ; les visages sont convulsés par les efforts et l'enthousiasme.

Tout à coup, la troupe se leva tout d'une pièce, les tambours formant un demi-cercle autour des solistes, ceux-ci au nombre de cinq et quelquefois plus. Les chansons qui suivirent étaient extrêmement dramatiques ; quoique personne ne pût me donner aucune explication, je devinai de temps en temps quelque indice obscur, mais décisif, d'une intrigue, qui me rappelait certaines scènes de disputes de nos grands opéras ; ainsi les voix isolées s'élèvent de la masse et y retombent ; ainsi les acteurs se séparent, se rassemblent, brandissent leurs mains en l'air, et lèvent les yeux au ciel, — ou vers la galerie ! Déjà ceci dépasse le modèle Thespien ; l'art de ce peuple a dépassé l'état embryonnaire ; le chant, la danse, les tambours, les quartettes et les soli : c'est le drame pleinement développé, quoique encore en miniature. De toutes les danses ainsi nommées des mers du Sud, celle que j'ai vue à Butaritari est la principale. La hula, telle que les globe-trotters affolés peuvent la voir à Honolulu, est sûrement la plus ennuyeuse des inventions humaines, et le spectateur, tandis qu'elle se déroule, interminable, bâille comme à une lecture du collège ou à un débat du Parlement. Mais la danse des îles Gilbert captive l'esprit; elle frémit, excite, subjugue; elle possède l'essence de tout art, une signification inexplorée, imminente.

Là, où un si grand nombre de personnes sont engagées et où toutes doivent faire (à un moment donné), le même mouvement rapide, précis et souvent arbitraire, le travail préparatoire est extrême. Mais ils commencent tout jeunes. On peut voir souvent dans un maniap' un homme et un enfant : l'homme chantant et gesticulant, l'enfant debout devant lui, ruisselant de larmes, et copiant en tremblant ses gestes et ses chants; c'est l'artiste des îles Gilbert apprenant (comme font tous les artistes) son art dans la souffrance.

Je parais peut-être trop enthousiaste ; voici un passage du Journal de ma femme qui prouve que je ne fus pas seul ému, et qui complète le tableau : « Le conducteur donna le signal et tous les danseurs, agitant leurs bras, balançant leur corps et se frappant la poitrine en mesure, ouvrirent la danse en forme d'introduction. Les artistes restèrent assis, excepté deux et une fois trois, deux fois un seul des solistes. Ceux-ci alors restaient debout, au milieu du groupe, faisant un léger mouvement avec les pieds, et leurs corps frissonnant en mesure tandis qu'ils chantaient. Après l'introduction il y eut une pause, puis la véritable trame de l'opéra — car ce n'était pas moins — commença de se dérouler ; un opéra où chaque chanteur se montrait un acteur parfait. Le premier sujet, dans une extase passionnée qui le possédait de la tête aux pieds, semblait transfiguré. Un moment, on eût dit qu'un vent violent passait sur l'estrade ; — leurs bras, leurs doigts empennés frissonnant d'une émotion qui s'empara de mes nerfs : têtes et corps suivaient comme un champ de blé sous une rafale. Je sentis mon sang bouillonner, puis se glacer ; des larmes me venaient aux yeux, ma tête tournait, une impulsion presque irrésistible me poussait à me joindre aux danseurs. Je crois avoir assez bien compris un des drames. Un vieillard fier et sauvage prit la partie de solo. Il chanta la naissance d'un prince, et comme sa mère le berçait tendrement dans ses bras; son enfance, quand il dépassait tous ses compagnons dans l'art de nager, de grimper et dans tous les sports athlétiques ; sa jeunesse, quand il allait sur la mer, dans son bateau et Péchait ; son âge d'homme quand il épousa une femme Qui, à son tour, berça un enfant dans ses bras. Puis vinrent les alarmes de la guerre ; puis une grande bataille dont l'issue, quelque temps, demeura douteuse ; mais le héros était victorieux comme toujours, et aux transports indicibles des vainqueurs. la pièce se termina. Il y avait aussi des pièces comiques qui provoquèrent beaucoup de gaieté. Pendant l'une d'el- les, un vieillard qui était derrière moi, me saisit par le bras, me menaça du doigt avec un sourire malin et murmura quelque chose avec un ricanement qui me parut signifier : « Oh ! vous femmes ! vous femmes ! c'est aussi vrai de vous toutes. » Et je crains qu'il ne s'agit pas là d'un compliment. A aucun moment nous ne saisîmes le moindre signe de la vilaine indécence des îles orientales. Tout était poésie pure et simple. La musique elle-même était aussi complexe que la nôtre, quoique construite sur une base entièrement différente ; une ou deux fois je fus surprise par un éclair de quelque chose qui ressemblait étrangement à notre meilleure musique sacrée, mais pour un instant seulement. A la fin, il y eut une pause plus longue, et cette fois, tous les danseurs furent sur pied. L'intérêt allait croissant à mesure que le drame se déroulait. Les acteurs s'adressèrent les uns aux autres, puis à l'auditoire, puis au ciel ! ils prirent conseil les uns des autres ; les conspirateurs se groupèrent ensemble; c'était tout à fait un opéra, les tambours intervenant à des intervalles propres, le ténor, le baryton, la basse, tous à leur place, — seulement les voix étaient toutes du même calibre. Une femme chanta à un moment, du dernier rang, avec une très jolie voix de contralto, gâtée parce qu'elle la rendait artificiellement nasillarde ; et je remarque que toutes les femmes ont ce défaut désagréable. Une autre fois, le solo fut chanté par un garçon d'une beauté angélique ; une autre, fois encore, un enfant de six à huit ans, sans doute un petit phénomène, fut placé au centre. Le pauvre petit semblait, au début, désespérément effrayé et embarrassé ; mais vers la fin il prit feu et déploya un grand talent dramatique. Les changements d'expression sur la figure des danseurs étaient si éloquents qu'il y avait, semblait-il, une vraie stupidité à ne pas les comprendre. »

Notre voisin à cette représentation, Karaïti, met quelque peu en valeur, par comparaison, Sa Majesté Butaritarienne, dans sa silhouette et ses traits, étant comme elle corpulent, barbu et oriental. Moralement, il parait être tout l'opposé : alerte, souriant, jovial, plaisant et industrieux. Chez lui, dans son île, il travaille en personne comme un esclave et fait travailler son peuple comme un surveillant d'esclaves. Il s'intéresse aux idées. Georges, le négociant, lui ayant parlé de machines volantes : « Est-ce vrai, Georges ? » demanda-t-il. — « C'est dans les journaux », répliqua Georges. — « Eh bien », dit Karaïti, « si cet homme peut faire cela avec une machine, moi, je peux le faire sans machine. » Il dessina et fabriqua une paire d'ailes, les attacha à ses épaules, alla au bout d'une jetée, se lança dans l'espace et tomba lourdement dans la mer. Ses femmes le repêchèrent car les ailes l'empêchaient de nager. « Georges », — dit-il, en s'arrê-tant tandis qu'il allait se changer, — « Georges, vous mentez. » Il avait huit épouses, car son royaume était encore soumis aux anciennes coutumes ; mais il montra quelque embarras quand on expliqua cela à ma femme. « Dites-lui que je n'en ai amené qu'une ici », dit-il avec angoisse. Tel qu'il était, ce Douglas noir nous plaisait beaucoup ; et comme nous entendions de nouveaux détails sur le malaise du Roi, et remarquions aussi que toutes les armes de la Résidence d'été avaient été cachées, nous observions avec une admiration d'autant plus grande la cause de toutes ces anxiétés, roulant sur ses grandes jambes avec sa large face souriante apparemment sans armes, et certainement sans escorte, à travers la ville hostile. Le Douglas Rouge, Kuma le bedonnant, ayant peut-être eu quelque écho de la débauche, resta sur son fief ; ses vassaux vinrent sans chef à la fête et grossirent la suite de Karaïti.

Vendredi 26 juillet. — Cette nuit-là, dans l'obscurité, les chanteurs de Makin paradèrent sur la route devant notre maison et chantèrent la chanson de la Princesse.

« Voici le jour ; elle naquit en ce jour ; Nei-Kamaunave est née en ce jour — une ravissante princesse, Reine de Butaritari. » Cela pouvait durer ainsi, me dit-on, indéfiniment. Bien entendu, la chanson était hors de saison et la représentation, une simple répétition. Mais c'était en outre une sérénade et, à notre endroit, une délicate attention de notre nouvel ami, Karaïti.

Samedi 27 juillet. — Nous avions annoncé une représentation de lanterne magique, cette nuit, à l'église; et ceci nous valut la visite du Roi. En l'honneur du Douglas noir (je suppose), ses deux gardes habituels s'étaient élevés au nombre de quatre ; et l'escouade faisait une singulière figure tandis qu'elle le suivait à la débandade, en chapeaux de paille, kilts et jacquettes. Trois d'entre eux portaient leurs armes à l'envers, la crosse sur leur épaule, le bout menaçant le dos replet du Roi ; le quatrième l'avait passée derrière sa nuque et la maintenait ainsi, les bras levés, comme une planche pour redresser le dos. La visite dura un temps infini. Le Roi, n'étant plus galvanisé par le gin, ne disait ni ne faisait rien. Il était affaissé sur une chaise et laissait éteindre son cigare. Il faisait chaud ; l'atmosphère était endormante et pesante à un degré cruel ! pas d'autre ressource que d'observer, dans la contenance de Tubureimoa quelque rappel de Mr. Cor-pse, le boucher. Son nez d'épervier, brusquement déprimé et aplati du bout, nous semblait encore imprégné du parfum des meurtres nocturnes. Quand nous prîmes congé de lui, Maka me fit remarquer la façon dont il descendait l'escalier (ou plutôt l'échelle) de la Véranda. « Un vieillard », me dit Maka. - « Oui », dis-je « et pourtant, je suppose, moins vieux qu'il ne parait ? » — « Jeune », répliqua Maka, « peut-être qua'ante ». Et depuis, j'ai entendu dire qu'il était plus jeune encore.

Pendant que la lanterne magique fonctionnait, je me glissai dehors dans l'obscurité. La voix de Maka, expliquant les scènes de l'Ecriture, représentées sur les verres, d'un air excité, semblait remplir non seulement l'église, mais le voisinage. Tout le reste était silencieux. Tout à coup, un bruit lointain de chants s'éleva et se rapprocha, une procession s'avançait le long de la route, et le parfum tiède et pur des hommes et des femmes me frappait le visage délicieusement. Au coin, arrêtés par la voix de Maka et les alternatives de lumière et d'ombre qui se produisaient dans l'église, ils firent une pause. Ils ne désiraient pas s'approcher davantage, c'était clair. C'étaient des gens de Makin, je crois, et probablement des païens endurcis, méprisant le missionnaire et ses œuvres. Tout à coup, pourtant, un homme sortit des rangs, prit ses jambes à son cou et fonça dans l'église; l'instant d'après, trois autres l'avaient suivi ; un peu après encore, ils étaient une vingtaine, tous risquant leur vie. Ainsi la petite bande de païens s'arrêta, irrésolue, au coin de la route, et fondit devant les attractions de la lanterne magique comme un glacier au printemps. Les plus endurcis, en vain, blâmaient les déserteurs ; trois s'enfuirent encore dans un silence coupable, mais s'enfuirent quand même ; et quand, à la fin, le chef eut retrouvé assez de présence d'esprit ou d'autorité pour remettre sa troupe en marche, et faire reprendre les chants, ce fut avec des forces très diminuées qu'ils passèrent, mélodieusement, le long de la sombre route.

Pendant ce temps, à l'intérieur, les scènes lumineuses brillaient et disparaissaient. Je restai quelque temps, ignoré, dans les rangs des spectateurs, et remarquai juste devant moi une paire d'amoureux qui suivaient le spectacle avec intérêt, le mile jouant le rôle d'interprète et (comme Adam) entremêlant ses explications de caresses. Les animaux sauvages, le tigre en particulier, et ce vieux favori des écoliers, « le dormeur et la souris », furent salués avec joie ; mais la série des Evangiles fut la merveille et les délices principales. Maka, de l'avis de sa femme offensée, ne profita pas suffisamment de l'occasion. « Qu'est-ce qui lui prend ? pourquoi ne parle-t-il pas davantage ? » criait-elle. Le fait est, je crois, que le pauvre homme, devant cette solennelle opportunité, chancelait sous le poids de sa bonne fortune ; et, qu'il ait bien ou mal fait, la seule vue de ces pieux « fantômes » suffit à elle seule à imposer silence, dans toute cette partie de l'île, à la voix de la raillerie. « Mais alors », — le mot circulait à la ronde — « mais alors, la Bible est donc vraie ?» Et quand nous nous revîmes plus tard, on nous dit que l'impression en était plus vivace encore, et l'on entendait ceux qui y avaient assisté le raconter à ceux qui n'étaient pas là : « Oh oui, tout cela est vrai ; toutes ces choses sont arrivées, nous avons vu les images. » L'argument n'est pas si puéril qu'il paraît ; car je doute que ces insulaires connaissent d'autre mode de reproduction que la photographie ; de sorte que la représentation par l'image d'un événement (d'après le principe du vieux mélodrame : « La chambre noire ne peut mentir Joseph ! ») est pour eux la meilleure preuve de sa réalité. La chose nous amusa d'autant plus que quelques-uns de nos verres étaient d'une niaiserie risible, et l'un d'eux (le Christ devant Pilate) fut accueilli avec des cris d'allégresse auxquels Maka lui-même ne résista pas à se joindre.

Dimanche 28 juillet. — Karaïti vint demander une répétition des « fantômes », — c'était le terme reçu,— et ayant obtenu la promesse de notre part, tourna les talons et quitta mon humble toit sans l'ombre d'une salutation. Je sentis que je ne devais pas avoir l'air un instant d'empocher un manque d'égards; les temps avaient été trop difficiles et étaient encore trop incertains ; le fils de la reine Victoria était tenu de maintenir l'honneur de sa maison. En conséquence, Karaïti fut convoqué ce soir-là chez les Rick ; Mrs. Rock se répandit en invectives a son adresse, et le fils de la reine Victoria l'assaillit de regards indignés. J'étais l'âne dans la peau du lion ; je ne pouvais gronder dans la langue des îles Gilbert ; mais je pouvais le foudroyer du regard. Karaïti déclara qu'il n'avait pas voulu m'offenser ; il s'excusa d'une façon bien fondée, chaleureuse, et comme un gentleman, et fut tout de suite à son aise. Il avait chez lui un poignard à vérifier et nous dit qu'il viendrait le lendemain nous le faire estimer, parce que c'était aujourd'hui dimanche; ce scrupule chez un païen avec huit épouses me surprit. Le poignard était « bon pour tuer le poisson », dit-il avec malice ; et il était censé avoir l'œil sur les poissons à deux pattes. II est assez étrange que, dans la Polynésie orientale, le poisson soit l'euphémisme reçu par lequel on désigne les sacrifices humains. Interrogé sur la population de son ile, Karaïti appela ses vassaux qui l'attendaient assis au-dehors, et ils l'estimèrent à quatre cent cinquante habitants ; mais (ajoute Karaïti d'un air jovial), il y en aura bientôt beaucoup plus, car toutes les femmes sont en train d'accroître leur famille. Bien avant que nous nous séparions, j'avais complètement oublié son insulte. Lui, cependant, en gardait le souvenir ; et par une inspiration très courtoise revint le lendemain de bonne heure, nous fit une longue visite et nous fit en partant des adieux pointilleux.

Lundi 29 juillet. — Le grand jour arriva enfin. Aux premières heures, la nuit tressaillit du bruit des mains qui claquaient et du chant de Nei-Kamaunava ; son . rythme lent, mélancolique et quelque peu menaçant, rompu de temps à autre par une exclamation formidable. Cette petite parcelle d'humanité qui célébrait ainsi les heures de la nuit, fut aperçue à midi, jouant sur la prairie, dans une complète nudité, loin des regards et insouciante.

La résidence d'été, sur son ilot artificiel, se détachant sur le lagon étincelant, étincelante elle-même sous le soleil et sous son revêtement de tôle, fut

pendant tout le jour remplie d'hommes et de femmes impatients. A l'intérieur, elle regorgeait d'insulaires de tous âges et de toutes tailles, et dans tous les degrés de nudité et de parure. Nous étions si tassés qu'à un moment j'avais sur mes genoux une grande belle femme et derrière moi deux moutards entièrement nus, les pieds appuyés contre mon dos. On pouvait voir une dame revêtue de tous ses atours : holoku, chapeau et guirlandes de fleurs; et sa voisine, l'instant d'après, faire glisser de ses épaules un bout de chemise et apparaître, monument de chair, dessiné plutôt que couvert par le ridi « large comme un cheveu ». On voyait de petites dames qui se trouvaient trop grandes pour paraître sans voiles dans une si grande fête, s'arrêter un instant au-dehors, en plein soleil, leur ridi minuscule à la main ; un moment après elles étaient complètement habillées et pénétraient dans la salle de concert.

A chaque extrémité, les compagnies de chanteurs alternées se levaient pour chanter ou s'asseyaient pour se reposer ; Kuma et la Petite Makin au nord, Butari-tari et ses villages réunis au sud; les deux groupes, remarquables par leur air de bravoure barbare. Au milieu, un banc était placé entre ces deux camps de troubadours rivaux ; c'est là que trônaient le Roi et la Reine, à deux ou trois pieds du sol où trônait l'assistance — Tebureimoa, comme d'habitude, dans son pyjama rayé, une gibecière en bandoulière, destinée probablement (à la mode des îles), à contenir ses pistolets ; la Reine, dans un holoku de pourpre, son abondante chevelure dénouée, un éventail à la main. Le banc était tourné, face aux étrangers, comme une preuve d'amabilité et quand ce fut au tour de Butari-tari de chanter, le couple dut se tortiller sur son bac, appuyer ses coudes à la rampe, et nous offrir le spectacle de ses larges dos. Le ménage royal se consolait à l'occasion avec une pipe d'argile ; et le prestige de l'Etat achevait d'être rehaussé par les fusils d'un piquet de gardes.

La monarchie dans cette attitude, et nous-mêmes pressés sur le sol, nous entendîmes plusieurs chants des deux côtés. Puis, leurs Royautés se retirèrent avec leurs gardes et le fils de la reine Victoria et sa belle-fille furent portés avec des acclamations sur le trône vacant. Notre fierté se trouva seulement un peu atteinte quand nous nous vîmes rejoints à ces places éminentes par un blanc, sorte de vagabond sans le sou ; d'un autre côté, je m'en réjouis, car il baragouinait quelques mots du pays et put me donner quelque idée du sujet des chants. L'un était patriotique et excitait à une invasion Tembinock d'Apemama, la terreur du groupe. L'un mêlait la plantation du taro à la moisson de chez nous. Quelques-uns étaient historiques et célébraient les rois et les faits illustres de leur temps tels que des parties de boire ou des guerres. L'un, tout au moins, était un drame d'un intérêt domestique, extrêmement bien joué par la troupe de Makin. Il disait l'histoire d'un homme qui avait perdu sa femme, pleurait d'abord sa perte puis en épousait une autre ; les premiers couplets (ou actes) sont joués exclusivement par des hommes; mais à la fin, une femme apparaît qui vient de perdre son mari ; et je suppose que le couple se console ensemble car le finale semble d'heureux augure. A propos de quelques-uns de ces chants, mon cicerone me dit sommairement qu'il « s'agissait de femmes... ». J'aurais pu le deviner tout seul. Chaque côté, eût-on dit, était renforcé par une ou deux femmes. C'étaient toutes des solistes; elles ne chantaient pas très souvent dans l'ensemble, mais se tenaient, librement, à l'arrière-plan de l'estrade et ressemblaient absolument (avec leur ridi. leurs colliers et leurs cheveux relevés), à des danseuses de ballet européennes. Quand le chant était quelque peu grossier, ces dames venaient se placer en avant ; et c'était curieux de voir que. après chaque entrée, la première danseuse simulait une extrême confusion comme si elle s'était laissé entraîner au-delà de ses intentions, et ses partenaires mâles feignaient de la chasser comme quelqu'un qui s'est disqualifié. Des affectations de ce genre accompagnent certaines danses vraiment risquées à Samoa où elles sont à leur place. Ici c'était différent. Peut-être les paroles, en ces libres contrées, étaient-elles assez grossières pour faire rougir un charretier ; mais la figure la plus suggestive était cette feinte de honte. Les femmes montraient assez de dispositions dans cette partie : elles étaient impertinentes, elles étaient pimpantes, elles étaient acrobates, elles étaient parfois vraiment amusantes et quelques-unes d'entre elles étaient jolies. Mais ceci n'est pas du domaine de l'artiste ; il y a toute l'étendue du ciel entre ces entrechats et ces oeillades et les gestes rythmés, étranges, les étranges, ravissantes et délirantes expressions avec lesquelles les danseurs mâles nous retinrent, fascinés, tout le temps d'un ballet des îles Gilbert.

Presque dès le début, il fut évident que le peuple de la ville avait le dessous. Je les aurais trouvés bons si je n'avais pas eu l'autre troupe sous les yeux pour corriger mon arrêt et me rappeler continuellement « le rien de plus et tout ce que cela fait... ». Se sentant battu, le chœur de Butaritari se troubla, s'embrouilla et resta court. Au milieu de ce grabuge de mesures étranges, je n'aurais pas, quant à moi, remarqué la faute; mais l'assistance ne fut pas longue à la relever et à s'en moquer. Pour couronner le tout, la troupe de Makin commença une danse d'un mérite vraiment supérieur. J'ignore de quoi il s'agissait ; j'étais trop absorbé pour le demander. Dans un acte, une partie du choeur, criant dans une sorte d'étrange fausset, produisait étonnamment l'effet de nos orchestres; dans un autre, les danseurs, sautant comme des diables en boîtes, les bras étendus, se mêlaient et s'entremêlaient avec une rapidité, un précision, une fougue extraordinaires. Je n'ai jamais rien vu d'un effet aussi risible ; dans n'importe quel théâtre européen, la salle eût croulé ; mais les spectateurs insulaires éclataient en rires et en applaudissements. Cela fit déborder la coupe pour la troupe rivale et ils oublièrent toute tenue. Après chaque acte ou chaque figure de ballet, les acteurs s'arrêtent un instant, debout, et ceux qui suivent sont introduits par des applaudissements en triolets. Ils ne s'assoient pas jusqu'à la fin de tout le ballet, ce qui alors, seulement, permet aux concurrents de se lever. Mais maintenant, toutes les règles étaient violées. Durant l'intervalle qui suivit ces applaudissements, la troupe de Butaritari sauta sur ses pieds, et, sans grâce aucune, se lança dans un spectacle de sa façon. Ce fut une chose étrange de voir les hommes de Makin les contempler avec stupeur ; j'ai vu en Europe un ténor affronter avec un regard pareil les sifflets d'une salle ; mais cette fois, à ma grande surprise, ils reprirent leur calme, renoncèrent au reste de leur ballet, retournèrent à leurs sièges, et laissèrent leurs peu galants adversaires continuer jusqu'à la fin. Mais rien ne leur suffit. De nouveau, au premier intervalle, Butaritari intervint avec le même manque de délicatesse ; Makin, irrité à son tour, suivit l'exemple ; et les deux troupes de danseurs restèrent debout en permanence, claquant des mains continuellement et se coupant régulièrement à chaque pause. Je m'attendais d'un moment à l'autre à des coups ; et notre position, au beau milieu, était des moins stratégiques. Mais les gens de Makin eurent une meilleure inspiration; et à la prochaine interruption, ils tournèrent bride et sortirent en masse de la salle. Nous les suivîmes, premièrement parce qu'ils étaient les vrais artistes; deuxièmement parce qu'ils étaient des invités et avaient été bassement maltraités. Un grand nombre de nos voisins fit de même, de sorte que la jetée fut couverte d'un bout à l'autre par une procession des déserteurs ; et le chœur de Butaritari fut laissé, chantant pour son propre plaisir dans une salle vide, ayant gagné le but et perdu l'auditoire. Ce fut sûrement une bonne fortune qu'il n'y eût là aucun ivrogne ; mais, ivre ou non, où donc une scène aussi irritante se fût-elle terminée sans coups ?

C'est nous qui pourvûmes à la dernière phase et au dernier éclat de cette journée de bon augure par la seconde et dernière exhibition des « fantômes ». Tout autour de l'église, des groupes étaient assis dans la nuit d'où ils ne pouvaient rien voir ; peut-être confus d'entrer, goûtant certainement quelque obscur plaisir dans la seule proximité de la fête. A l'intérieur, la moitié environ du vaste hangar était bondée de monde. Au centre, sur le dais royal, les lanternes fumaient, lumineuses ; un rayon de lumière éclairait la grave contenance de notre Chinois, occupé à moudre l'orgue de barbarie ; une lueur plus faible dessinait les poutres et leurs ombres dans le creux de la toiture; les images brillaient et s'évanouissaient sur l'écran, et à l'apparition de chacune d'elles, un « chut » courait à travers la foule, suivi d'un murmure et d'un long frémissement. Le contre-maître d'une goélette naufragée était assis à côté de moi : « Ils trouveraient le spectacle étrange en Europe ou aux Etats-Unis — me dit-il, — se déroulant dans un édifice comme celui-ci, tout attaché avec des bouts de ficelle ! »

chapitre vii

Mari et femme

Le trafiquant, accoutumé aux mœurs de la Polynésie orientale, reçoit un enseignement aux îles Gilbert. Le ridi n'est qu'une parure légère. Il y a trente ans encore, les femmes allaient jusqu'à leur mariage sans aucun vêtement ; la coutume a mis dix ans à disparaître, et ces faits, surtout vus à travers les descriptions des voyageurs, propagèrent une idée très fausse des mœurs de ce groupe. « Paradis de femmes », comme le nommait un missionnaire ; c'était un Paradis tout platonique. Depuis 1860, quarante blancs ont péri sur une seule île, tous pour la même raison, tous découverts là où ils n'avaient rien à faire, et transpercés par la lancer de quelque père de famille indigné. L'étrange persistance de ces quarante martyrs semble causée par la monomanie ou par des passions romantiques : le gin en est la cause plus vraisemblable. Au lieu d'un Paradis, le trafiquant trouve un archipel de maris farouches et de femmes vertueuses. « Bien entendu, — observait l'un d'eux ingénument — si vous voulez leur faire la cour, il en va là comme partout ailleurs » ; mais ses compagnons et lui s'y risquaient rarement.

Il faut d'ailleurs accorder au négociant cette vertu : il fait souvent un bon et loyal mari. J'ai rencontré sur ma route quelques-uns des pires écumeurs de mer, les derniers de la vieille école ; quelques-uns étaient parfaits vis-à-vis de leurs femmes indigènes, et l'un d'eux

fit un veuf désespéré. D'ailleurs rien n'est plus digne d'envie que la position d'une femme de négociant dans les Gilbert. Elle partage les privilèges de son époux. Le couvre-feu, à Butaritari, sonne en vain pour elle. Longtemps après que la cloche a sonné, et que les grandes dames de l'île sont retenues pour la nuit sous leur propre toit, elle peut, légalement libre, courir et folâtrer à travers les rues désertes ou descendre se baigner dans l'obscurité. Les ressources du magasin sont à sa disposition ; elle va, parée comme une reine, et se nourrit chaque jour de festins délicats, servis dans des plats d'étain. Et elle, qui n'avait peut-être parmi les naturels ni rang ni considération, s'asseoit avec des capitaines et est reçue à bord des goélettes. Cinq de ces dames privilégiées furent, un temps, nos voisines. Quatre d'entre elles étaient de belles et capricieuses filles, et sujettes, comme des enfants, à des accès de bouderie. Elles portaient des robes pendant le jour, mais avaient une tendance quand venait la nuit, à secouer ces vêtements d'emprunt, à courir et chanter à travers l'établissement dans le ridi aborigène. Elles jouaient sans cesse aux cartes avec des coquillages comme jetons. Elles altéraient souvent les règles en trichant ; et chaque partie (surtout si un homme en était), se terminait régulièrement par une dispute à propos des jetons. La cinquième était une matrone. C'était une scène à peindre de la voir, le dimanche, se diriger vers l'église, une ombrelle à la main, une nourrice suivant, et le baby, enseveli sous un chapeau bourgeois et armé d'un biberon breveté. L'office était égayé par la façon dont elle surveillait sa suivante et ne cessait de la corriger. Il était impossible de ne pas se représenter le baby comme une poupée et l'église comme quelque salle de jeu européenne. Toutes ces femmes étaient légitimement mariées. Il est vrai que le contrat de l'une d'elles, qu'elle nous exhiba avec orgueil, portait cette clause, qu'elle était « mariée pour un jour » et que son gracieux partenaire était libre de « l'envoyer au diable » le lendemain ! Mais cette lâche ruse ne la rendait ni meilleure ni pire. Une autre, me dit-on, fut mariée sur une de mes œuvres, dans une édition de contrefaçon qui tint lieu de Bible. Malgré la séduction de ces distinctions sociales, la qualité des aliments et le prix des vêtements, l'abstention relative de tout travail et le mariage légitime contracté sur une édition plagiaire, le trafiquant est parfois obligé de chercher longtemps avant de pouvoir se marier. Quand j'étais dans le groupe, l'un d'eux, au bout de huit mois de recherches, était encore célibataire !

Dans la société strictement indigène, les vieilles lois et coutumes étaient sévères, mais non sans un certain caractère de magnanimité. Toute trahison conjugale avérée était punie de mort ; un enlèvement affiché était, par comparaison, un acte de vertu et puni d'une amende en terres. Il est de bonne éducation pour un homme jaloux de se pendre ; une femme jalouse a un autre remède — elle mord sa rivale! Le ridi est considéré comme un emblème sacré. Supposez qu'à Butaritari un lopin de terre soit l'objet de contestations, le prétendant qui, le premier, aura accroché un ridi sur le poste tabou aura gagné sa cause, étant donné que personne autre que lui-même n'a le droit d'y toucher et de le changer de place.

Le ridi est l'attribut non de la femme, mais de l'épouse ; la marque, non de son sexe, mais de son état. C'est le collier au cou de l'esclave ; l'empreinte sur la marchandise. A l'heure qu'il est, encore, Karaiti appelle ses huit épouses « ses chevaux », quelque négociant lui ayant expliqué l'emploi qu'on faisait de ces animaux dans les fermes ! Et Nanteitei embauchait les siennes pour des travaux de maçonnerie. Les maris, tout au moins ceux d'un rang élevé, avaient droit de vie ou de mort sur leurs épouses ; des blancs mêmes semblent l'avoir possédé ; et leurs femmes, quand elles étaient tombées dans une faute impardonnable, se hâtaient de prononcer la formule de conjuration : I kana kim. Ces trois mots avaient une telle vertu qu'un criminel condamné qui les adressait au Roi à un certain jour, devait être relâché instantanément. C'est une offre d'abaissement, et, chose étrange, le contraire — l'imitation — est une insulte vulgaire commune en Grande Bretagne de nos jours. Je veux donner un aperçu d'une scène entre un trafiquant et sa femme gilbertine, maintenant un des plus anciens résidents, mais alors nouvellement arrivé dans le groupe.

— « Allez allumer du feu — dit le négociant — et quand j'aurai apporté cette huile, je ferai cuire un peu de poisson. »

La femme lui répond en grognant à la manière des îles.

— « Je ne suis pas un porc pour que vous vous adressiez à moi en grognant », dit-il.

— « Je sais que vous n'êtes pas un porc — dit la femme, — et aussi que je ne suis pas votre esclave. »

— « Certainement vous n'êtes pas mon esclave, et si vous ne tenez pas à rester avec moi vous ferez mieux de rentrer dans votre famille » — dit-il ; — « mais en attendant allez et allumez le feu; et quand j'aurai apporté cette huile, je ferai cuire un peu de poisson. »

Elle alla comme pour obéir, et quand le négociant regarda ce qu'elle faisait, il vit qu'elle avait fait un tel feu que la cuisine était en flammes.

— « I kana kim », s'écria-t-elle quand elle le vit venir; mais il n'en tint pas compte et la frappa avec une marmite ; le pied lui fendit le crâne, le sang jaillit, on la crut morte, et les naturels entourèrent la maison dans une attente pleine de menaces. Un autre blanc était présent, homme d'une plus vieille expérience. « Vous nous ferez tuer tous les deux si vous continuez ainsi », cria-t-il, elle avait dit « I kana kim ». Si elle n'avait pas dit « I kana kim », il aurait pu la frapper avec le chaudron. Ce n'est pas le coup qui avait fait le crime, mais le mépris d'une formule consacrée.

La polygamie, la vertu particulière des femmes, leur condition à demi-servile, leur réclusion dans les harems royaux, jusqu'à leur privilège de mordre, tout semble indiquer une société mahométane et l'opinion que les femmes n'ont pas d'âme. Il n'en est rien. C'est une pure apparence. Après que vous avez étudié ces extrêmes dans un intérieur, vous pouvez, dans un autre, trouver tout l'opposé, la femme toute-puissante, et l'homme seulement le premier de ses esclaves. L'autorité ne vient pas de l'homme en lui-même ni de la femme en elle-même. Il vient de ce qu'il est chef et de ce qu'elle est cheffesse ; de ce que lui ou elle a hérité des terres du clan, et se trouve lié aux hommes du clan par des liens de parenté, leur imposant le service, responsable de leurs amendes. Voilà l'unique source du pouvoir, le seul fondement de la dignité : le rang. Le Roi épousa une cheffesse ; elle devint sa servante et dut travailler de ses mains à la jetée de MM. Wightman. Le roi divorça avec elle ; immédiatement elle reprit son ancienne condition et son pouvoir. Elle a épousé un matelot hawaïen ; cet homme est son valet et peut être mis à la porte à son gré. Bien mieux, ces seigneurs de basse extraction reçoivent même des corrections corporelles et comme des enfants, grands mais obéissants, ils doivent se soumettre à la discipline.

Nous étions intimes dans une maison de ce genre, celle de Nei-Takauti et Naa Tok' ; je cite la femme en premier, comme de juste. Pendant huit jours d'un paradis imaginaire, Mrs. Stevenson avait été seule chercher des coquillages sur le rivage de l'île. Je suis sûr que c'était très imprudent, et bientôt, elle s'aperçut qu'un homme et une femme la surveillaient. Quoi qu'elle fît, ses gardiens ne la perdaient pas de vue ; et quand le jour commença de décliner, et qu'ils jugèrent qu'elle était restée là assez longtemps, ils la persuadèrent de rentrer et par des signes et des mots anglais entrecoupés, ils la ramenèrent à la maison. En route, la dame enleva de son trou à boucle d'oreille une pipe d'argile, le mari l'alluma et la tendit à ma malheureuse femme qui ne savait comment se soustraire à cette incommode faveur ; et quand ils furent tous arrivés chez nous, le couple s'assit auprès d'elle sur le sol et paracheva la rencontre par des prières. Depuis lors ils furent nos amis ; trois fois par jour ils nous apportaient les magnifiques guirlandes de fleurs blanches des îles ; ils nous visitaient tous les soirs, et souvent ils nous emmenaient à leur tour jusqu'à leur maniap', la femme conduisant Mrs. Stevenson par la main, comme font les enfants entre eux.

Nan Tok', le mari, était jeune, extrêmement beau, de la plus inaltérable bonne humeur, et souffrant, dans sa condition précaire, de sentir ses ambitions annihilées. Nei-Takauti, la femme se faisait vieille ; son fils, né d'un premier mariage, venait de se pendre de désespoir sous ses yeux, à la suite d'une réprimande bien méritée. Elle n'avait sans doute jamais été belle, mais ses traits étaient pleins de caractère, et ses yeux pleins d'un sombre feu. C'était une grande-cheffesse, mais, par une exception étrange chez une personne de son rang, elle était petite, mince, nerveuse, avec de petites mains maigres et un cou en cordes. Elle était, le soir, invariablement vêtue d'une chemise blanche, — et comme parure, des feuilles vertes (ou parfois des fleurs blanches), fixées dans ses cheveux et passées à travers ses larges trous d'oreilles. Le mari, au contraire, changeait à vue d'accoutrement, comme un kaléidoscope. Quelque jolie chose que ma femme offrit à Nei-Takauti, — un collier de perles, un ruban, un bibelot brillant, — le lendemain soir, elle apparaissait sur la personne de Nan Tok'. Il est clair qu'il n'était qu'une housse ; qu'il portait la livrée ; qu'en un mot, il était, la femme de sa femme. Ils renversèrent les rôles d'ailleurs jusqu'aux plus extrêmes limites ; à l'heure de l'épreuve, c'est le mari qui remplit le rôle de l'ange tutélaire, tandis que la femme déploya l'apathie et le manque de cœur proverbiales de l'homme.

Quand Nei-Tahauti avait mal à la tête, Nan-Tok' était plein de soins et d'attentions. Quand son mari avait un rhume ou une rage de dents, la femme ne le remarquait que pour s'en moquer. C'est toujours le rôle de la femme de bourrer et d'allumer la pipe ; Nei-Takauti tendait la sienne, en silence, au page conjugal ; mais elle la portait elle-même comme si ledit page n'était pas digne d'une confiance absolue. C'est elle qui gardait l'argent tandis qu'il faisait les courses, anxieux et diligent. Un nuage sur son visage obscurcissait instantanément ses yeux lumineux ; lors d'une visite matinale à leur maniap', ma femme vit qu'il avait quelques raisons de bien se tenir. Nan-Tok' avait avec lui un ami, jeune étourdi de son âge et ils avaient travaillé ensemble, dans cet état d'excitation joyeuse où les conséquences des actes sont rarement calculées. Nei-Takauki prononça son propre nom. A l'instant, Nan-Tok' éleva deux doigts et son ami de même, tous deux dans une extase feinte. Il était évident que la dame avait deux noms ; et à en juger par leur gaieté et par le courroux qui plissa son front, il devait y avoir quelque chose de critique dans le second. Le mari le prononça ; une noix de coco, bien dirigé par la main de la femme l'atteignit aussitôt à la tête; et les voix et la gaieté des deux jeunes indiscrets s'éteignirent pour le reste de la journée.

Les habitants de la Polynésie orientale ne sont jamais en défaut ; leur étiquette est absolue et complète ; dans n'importe quelle circonstance elle leur enseigne ce qu'il y a à faire et comment. Les Gilbertins sont plus libres, et (comme nous-mêmes), payent leur liberté par de fréquentes perplexités. C'était souvent le cas pour ce couple paradoxal. Nous leur avions une fois, au cours d'une visite, offert une pipe et du tabac, et quand ils eurent fumé et voulurent se retirer, ils se trouvèrent en face d'un problème : devaient-ils prendre ou laisser ce qui restait de tabac ? Ils ramassèrent ce reste, le remirent à sa place, se le passèrent, le déposèrent de nouveau, argumentèrent jusqu'à ce que la femme eût l'air tout à fait hagard et le mari vieilli par l'angoisse. Ils finirent par le prendre et je parie qu'à peine sortis de l'établissement ils étaient sûrs d'avoir agi contre les règles. Une autre fois, nous leur avions versé libéralement, à chacun, une tasse de café et Nan-Tok' vint à bout de la sienne sans joie et avec de grandes difficultés. Nei-Takauti en avait bu un peu, et peu disposée à l'achever, sentant que ce serait une marque de mauvaise éducation de laisser sa tasse inachevée, ordonna à son suivant conjugal de finir ce qui restait. « J'ai avalé tout ce que je pouvais, je ne puis en avaler davantage, c'est une impossibilité physique », semblait-il dire; et son chef sans pitié réitérait ses ordres avec de secrets et impérieux signaux. Pauvre chien infortuné ! mais la simple humanité nous fit venir à la rescousse et enlever les tasses.

Je ne puis m'empêcher de sourire au souvenir de ce drôle d'intérieur; et pourtant je me rappelle ces bonnes âmes avec affection et respect. Leurs attentions pour nous étaient surprenantes. Les guirlandes sont très estimées ; les fleurs doivent en être cherchées très loin ; et quoiqu'ils eussent beaucoup de subalternes à même de les aider, nous les vîmes souvent parcourir les champs en quête de ces fleurs et la femme les tressant de ses propres mains. Ce n'est pas le manque de cœur, mais cette insouciance, si particulière aux maris, qui lui faisait mépriser les souffrances de Nan-Tok'. Quand ma femme fut souffrante, elle se montra une garde diligente et douce ; et le couple, au grand embarras de la patiente, s'implanta sans en plus bouger, dans sa chambre de malade. Cette rude, capable, impérieuse vieille dame, avec ses yeux farouches, avait des qualités profondes et tendres. Elle semblait dissimuler la fierté que lui inspirait son jeune mari, dans la crainte, peut-être, de le gâter; et lorsqu'elle parlait de son fils mort, quelque chose de tragique passait sur sa figure. Pourtant je crus discerner chez les Gilbertins une certaine virilité dans les sentiments qui (ainsi que leur langue âpre et rude) les distingue de leurs pères des îles orientales.

Quatrième partie

chapitre premier

Le Roi d'Apemama : un négociant royal

Il y a un grand personnage dans les Gilbert : Tembi-nok' d'Apemama ; seul en évidence, le héros des chants, le pivot des conversations. Dans le reste du groupe, les rois ont été massacrés ou sont tombés en tutelle : Tembinok' seul demeure, dernier tyran, dernier vestige encore debout d'une société disparue. Les blancs sont partout ailleurs, se construisant des maisons, buvant leur gin, se tirant d'affaire avec les faibles gouvernements insulaires. Il n'y a qu'un blanc à Apemama, tout juste toléré, vivant loin de la cour, épié et surveillé comme une souris sous la patte d'un chat. A travers toutes les autres îles, un flot de visiteurs indigènes va et vient, voyageant par bandes, prolongeant ce voyage pendant des années. Apemama, seule, est laissée de côté, le touriste redoutant de se risquer à portée de la griffe de Tembinok'. Et la crainte de cette Gorgone les suit et les trouble jusque chez eux. Maiana lui paya une fois le tribut ; il envahit son territoire et s'empara de Nonuti : premier pas vers l'empire de l'archipel. Un navire de guerre anglais étant apparu sur la scène, le conquérant fut obligé de dégorger; sa carrière, dès le début, se trouva en échec, son arsenal de guerre, si chèrement acheté, tomba au fond de son propre lagon ; Mais l'impression avait été produite; la crainte qu'il inspire agite encore périodiquement les îles ; la rumeur publique le dépeint rassemblant ses canots en vue d'une nouvelle invasion ; la même rumeur dit même à quelle destination ; et Tembinok' figure dans les chants de guerre patriotiques des Gilbert comme Napoléon dans ceux de nos grands-pères.

Nous étions en mer, partis de Mariki, à destination de Nonuti et Tapituea, quand un vent favorable se leva soudain et nous poussa vers Apemama. Notre itinéraire fut immédiatement modifié ; tous les bras furent employés à nettoyer le bateau, les ponts passés à la pierre ponce, les cabines lavées, les magasins soigneusement inspectés. Durant toute notre croisière, jamais l'Équateur n'avait été pomponné comme il le fut pour Tembinok'. Et le capitaine ne fut pas le seul à faire de ces coquetteries ; car une autre goélette étant, par hasard, arrivée pendant mon séjour à Apemama, je constatai qu'elle aussi avait fait du « dandysme » à cette occasion. Ce sont les deux seuls cas de ce genre que me rappellent mes souvenirs des mers du Sud.

Nous avions à bord une famille de touristes indigènes, depuis l'aïeul jusqu'au baby en maillot, s'efforçant (à travers une incroyable série de malchances) de regagner leur île natale de Peru16. Cinq fois déjà ils avaient payé leur traversée et pris le bateau ; cinq fois ils avaient été déçus, débarqués sans un sou sur des iles étrangères, ou ramenés à Butaritari, leur point de départ. Cette dernière tentative n'avait pas été plus heureuse ; leurs provisions étaient épuisées. Il n'était plus question d'atteindre Peru, et ils avaient gaiement pris leur parti d'un nouveau séjour d'exil à Tapituea ou Nonuti. Avec cette saute de vent, leur but hasardeux fut, une fois de plus, modifié ; et comme le pilote du Calendar, quand les « montagnes noires » apparurent; ils changèrent de couleur et se frappèrent la poitrine. Leur campement qui était dans l'entrepont résonna de leurs lamentations. Ils seraient mis au travail ! ils seraient réduits en esclavage ! tout espoir de fuite était vain ; il leur faudrait vivre, travailler et mourir à Apemama, dans l'antre du tyran. Ils terrifièrent si bien leurs enfants avec des discours de ce genre que l'un d'eux, un grand garçon dégingandé, dut être emporté de sur le pont, tout en larmes. Leurs terreurs n'avaient aucun fondement. J'ai tout lieu de croire qu'on les abandonna à leur paresse et je puis assurer qu'on les traita avec bonté et générosité. Car, environ un an après, je me trouvai être de nouveau compagnon de bord de ces instables vagabonds, sur le Janet-Nicoll. Leur traversée était payée par Tembinok'; eux que l'Equateur avait débarqués, dénués de tout, reparurent sur le Janet avec des vêtements neufs, chargés de nattes et de présents, emportant avec eux un magasin de vivres sur lesquels ils vécurent, tout le long du voyage, comme des coqs de combat; je les vis, à la fin, rapatriés, et je dois dire qu'ils montrèrent plus de chagrin en quittant Apemama que de joie en retrouvant leur patrie.

Nous arrivâmes par le passage du Nord (le dimanche 1er septembre), louvoyant entre les récifs. C'était un jour de soleil équatorial, féroce ; mais la brise était forte et fraîche ; et le second, qui inspectait la goélette de fond en comble, remonta en grelottant sur le pont. Le lagon se soulevait en d'innombrables petites vagues multicolores ; le mugissement continu du large résonnait tout autour du mouillage ; et le long et profond croissant des palmiers s'ébouriffait et étincelait sous le vent. En face de nous, le rivage était dominé à quelque distance par une terrasse de corail blanc de sept à huit pieds de haut ; elle-même, couronnée par les constructions éparpillées et hétéroclites du palais. Le village se déploie au Sud, groupe de maniap's aux hautes toitures. Et village et palais semblaient déserts.

Et voici qu'à peine étions-nous amarrés, des figures lointaines et affairées surgirent sur la plage, une embarcation fut mise à l'eau et un équipage se dirigea vers nous à force de rames, apportant l'échelle du Roi. Tembinok' ayant eu une fois un accident, a toujours redouté depuis, de risquer sa personne sur les échelles vermoulues des bateaux marchands des mers du Sud, et il imagina, en conséquence, un cadre de bois qu'on apporte à bord sitôt qu'un navire apparaît et qui demeure accroché à son flanc jusqu'à ce qu'il reparte. L'équipage du canot, ayant placé son engin, regagna de suite le rivage. Ils n'avaient pas le droit de venir à bord ; nous n'avions pas davantage celui de descendre à terre, sans risquer une offense aux usages ; le Roi seul pouvait nous y autoriser. Un temps s'écoula pendant lequel le diner fut différé pour le Grand Homme ; le prélude de l'échelle, nous donnant quelque pressentiment de sa corpulence et de son caractère ingénieux et sensé, avait aiguisé au plus haut point notre curiosité ; et ce fut avec une réelle excitation que nous vîmes la plage et la terrasse subitement couvertes de vassaux, le Roi s'embarquer avec sa suite, l'embarcation (une chaloupe de cuirassé), voler vers nous, tenant tête au vent, et le royal patron nous aborder adroitement, monter à l'échelle avec une défiance jalouse et descendre lourdement sur le pont.

Il était alors envahi par la graisse et, la vue obscurcie, un fardeau pour lui-même. Depuis, des capitaines qui visitaient l'île, lui ont conseillé de marcher; et quoiqu'il dût rompre pour cela avec les habitudes de sa vie et les traditions de son rang, il pratiqua le remède avec profit. Sa corpulence est, maintenant, supportable ; il est plutôt robuste que gros ; mais sa démarche est toujours lourde, trébuchante et éléphantine. Il ne s'arrête ni ne se presse jamais, mais vaque à ses affaires avec une décision implacable. Jamais nous ne le vîmes sans être frappés de ses extraordinaires dispositions naturelles pour la scène ; un profil en bec d'aigle rappelant le masque du Dante, une crinière de longs cheveux noirs, l'œil brillant, impérieux et scrutateur : pour qui eût su en jouer, un tel physique était une fortune. Sa voix le complétait bien, aiguë, puissante, fantastique, avec des notes d'oiseau de mer. Là où il ne règne pas de modes, personne qui les lance, peu qui les suivraient si elles étaient lancées et personne pour les critiquer, il s'habille — comme Sir Charles Grandison vivait, — « selon son propre cœur ». Tantôt il porte une robe de femme, tantôt un uniforme de marine ; parfois (et le plus souvent), un déguisement de sa propre invention : des pantalons et une jaquette singulière avec des pans de chemise; la coupe étonnante pour un travail insulaire, l'étoffe toujours belle, quelquefois de velours vert, quelquefois d'une soie rouge cardinal. Ce costume lui sied à ravir. En robe de femme' il paraît incroyablement sombre et menaçant. Je le vois encore venir vers moi, sous le cruel soleil, solitaire, comme un héros d'Hoffmann.

Une visite à bord, comme celle que nous recevions, est une partie importante et la principale distraction de la vie de Tembinok'. Il n'est pas seulement le seul Maître, il est le seul marchand de son triple royaume. Apemama, Aranuka et Kuria, Iles fertiles. Le taro va aux chefs qui le partagent à leur guise entre leur suite immédiate ; mais certains poissons, les tortues — qui abondent à Kuria — et la récolte entière des cocotiers sont la propriété exclusive de Tembinok'. « Tout . cobra17 à moi », observe Sa Majesté, avec un signe de la main ; et il le compte et le vend par maisons pleines. « Vous avez du copra. Roi ? » entendis-je un commerçant lui demander. « J'en ai deux, trois maisons ». — répondit Sa Majesté, — « je crois trois ». De là. l'importance commerciale d'Apemama. le commerce de trois îles étant concentré là dans une seule main ; de

là, l'impossibilité qu'ont rencontrée tant de blancs d'y acquérir ou d'y conserver un établissement. Voilà pourquoi les vaisseaux sont parés, pourquoi les cuisiniers reçoivent des ordres spéciaux et pourquoi les capitaines se répandent en sourires pour saluer le Roi. S'il est satisfait du menu et de l'accueil qu'il a reçu, il peut rester des jours à bord et chaque jour, et parfois chaque heure, rapporte quelque profit au bateau. Il oscille entre la cabine où des mets étranges lui sont servis et l'entrepôt des marchandises où il jouit du plaisir d'acheter sur une échelle en rapport avec sa corpulence. Quelques courtisans obséquieux veillent à la porte, guettant son moindre signe. Dans la chaloupe qui a été suspendue à l'arrière, une ou deux de ses femmes gisent, abritées du soleil par des nattes, ballottées par les. vagues courtes du lagon et endurant des agonies de chaleur et d'ennui. Cette sévérité se relâche de loin en loin et elles sont alors admises à bord. Trois ou quatre d'entre elles reçurent cette faveur le jour de notre arrivée : de substantielles « ladies », vêtues de ridis vaporeux. Chacune avait une ration de copra, son peculium, dont elle devait disposer à son gré. L'étalage du magasin, — les chapeaux, les rubans, les robes, les parfums, les boîtes de saumon en conserve,— joie pour les yeux et convoitise pour la chair — ne les tentèrent pas. Elles n'avaient qu'une pensée : le tabac, monnaie des îles qui, pour eux, équivaut à des pièces d'or ; — elles en emportèrent une provision à terre, chargées mais heureuses ; et bien avant dans la nuit, nous les vîmes sur la terrasse royale, comptant les paquets au grand air, à la lueur d'une lampe.

Le Roi n'est pas un économiste de ce genre. Il est avide de choses nouvelles et étrangères. Des maisons et des maisons, des coffres et des coffres, dans l'enceinte du palais, sont bourrés de pendules, de boîtes à musique, de lunettes bleues, de parapluies, de tricots, de ballots d'étoffes, d'outils, de carabines, de fusils de chasse, de médecines, de comestibles européens, de machines à coudre et, ce qui est le plus extraordinaire, de poêles : tout ce qui a jamais frappé ses regards, excité son appétit, lui a plu pour son usage et l'a intrigué par son apparente inutilité. Et malgré cela, sa convoitise n'est pas encore satisfaite. Il est possédé par les sept démons du collectionneur. Qu'il entende parler d'une chose, une ombre s'étend sur son visage. « Je crois moi pas l'avoir », dira-t-il ; et les trésors qu'il possède perdent toute valeur en comparaison. Lorsqu'un navire met à la voile vers Apemama, le marchand se torture l'esprit pour apporter quelque nouveauté. Il la laisse négligemment traîner dans la pièce principale ou la dissimule à moitié dans sa propre cabine, en sorte que le Roi puisse la découvrir lui-même. « Combien en demandez-vous ? » dit Tembi-nok' en passant ; désignant l'objet. « Non, Roi; trop cher », réplique le commerçant. « Je pense qu'il me plaît », dit le Roi. C'était un bassin de poissons rouges. Une autre fois, c'était du savon parfumé. « Non, Roi ; cela coûte trop cher », dit le commerçant, « trop bon pour un Canaque. » — « Combien en avez-vous ? Je prends tout », réplique Sa Majesté, qui devint propriétaire de dix-sept boites de savon à deux dollars le pain ; Ou bien encore, le marchand lui fait croire que l'article n'est pas à vendre, est propriété privée, un souvenir de famille ou un présent ; et la ruse réussit infailliblement. Contrariez le Roi et vous le tenez. Sa nature autocratique se cabre devant l'affront d'une opposition. Il la prend pour un défi ; serre les dents comme un chasseur qui fonce sur l'obstacle ; et sans manifester aucune émotion, pas même d'intérêt, en offre, stupidement, un prix de plus, en plus élevé: C'est ainsi que, pour nos péchés, il fut séduit par le nécessaire de ma femme, chose complètement inutile pour un homme; et, lamentablement endommagé par des années de service. Un matin, de bonne heure, il vint dans notre maison, s'assit et, brusquement, nous offrit de l'acheter. Je lui dis que je ne vendais rien et que, de toute façon, le sac était le présent d'un ami ; mais il était accoutumé de longue date à cette sorte de prétextes, savait ce qu'ils valaient et le cas qu'il convenait d'en faire. Adoptant ce qu'on appelle, je crois « la méthode objective », il sortit un sac d'or anglais, de couronnes et de demi-couronnes et commença à les empiler en silence sur la table, scrutant nos physionomies à chaque nouvelle pièce. En vain je continuais à protester que je n'étais pas un commerçant : il ne daigna pas répondre. Il devait y avoir environ vingt pounds sur la table, il allait toujours, et notre embarras commençait à se mêler d'irritation quand une heureuse idée vint à notre aide. Puisque Sa Majesté faisait un tel cas de ce sac, dîmes-nous, nous la priions de l'accepter en souvenir. C'était la chose la plus étonnante qui fût encore arrivée à Tembinok' ! Il s'aperçut trop tard que son insistance était de mauvais ton ; baissa la tête quelque temps en silence, puis, d'un air penaud : « Moi honteux », dit le tyran ! C'est la première et la dernière fois que nous le vîmes confesser une erreur de conduite. Une demi-heure après, il nous envoya un coffre en bois de camphrier qui ne valait pas plus de quelques dollars, — mais Dieu sait combien Tembinok' avait dû le payer !