Un monde reçoit son nom

Personne ne s'accusera d'ignorer la géographie pour n'avoir jamais entendu parler de la petite ville de Saint-Dié : les lettrés ont mis plus de deux siècles à trouver l'emplacement exact de ce Sancti Deodati oppidum1 qui eut une influence si décisive sur le nom de l'Amérique ! À vrai dire, cette bourgade tapie à l'ombre des Vosges, qui appartenait au duché de Lorraine disparu depuis longtemps, ne présentait nul mérite susceptible d'attirer la curiosité des foules. René II qui y règne alors arbore certes, comme son illustre aïeul « le bon roi René », le titre de roi de Jérusalem et de Sicile ainsi que celui de duc de Provence, mais ses possessions se limitent à un lopin de terre lorraine – qu'il administre d'ailleurs fort sagement, en fin connaisseur des arts et des sciences. Le plus curieux – l'histoire est friande de ces menues analogies – c'est que cette petite ville avait déjà produit un livre qui eut une incidence sur la découverte de l'Amérique, puisque l'évêque d'Ailly2 y avait rédigé son Imago Mundi, l'ouvrage qui, avec la lettre de Toscanelli, avait décidé Colomb à rechercher la route des Indes par l'ouest. L'Image du monde fut le livre de chevet de l'amiral jusqu'à sa mort, comme en témoigne l'exemplaire annoté de sa main qui nous est parvenu. On ne saurait donc nier qu'il existe un vague rapport précolombien entre l'Amérique et Saint-Dié. Mais c'est sous le duc René qu'advint ce curieux incident – ou cette erreur –, auquel l'Amérique allait devoir son nom pour l'éternité. Sous sa protection, et sans doute grâce à son aide matérielle, une poignée d'humanistes constitue dans cette minuscule Saint-Dié un petit cénacle, le « Gymnase vosgien », dédié à l'enseignement ainsi qu'à la diffusion des sciences et à la publication d'ouvrages édifiants. Dans cette académie miniature, laïcs et ecclésiastiques s'emploient donc de conserve à promouvoir la culture, et l'on n'aurait probablement jamais rien su de leurs savants débats si – vers 1507 – un imprimeur, du nom de Gauthier Lud, ne s'était mis en tête d'y installer une presse et d'imprimer des livres. De fait, l'endroit n'est pas mal choisi : la petite académie fournit à Gauthier Lud éditeurs, traducteurs, correcteurs et illustrateurs ad hoc ; de plus, Strasbourg n'est pas loin, avec son université et ses précieux auxiliaires. Ma foi, fort de l'appui généreux du duc, on peut tenter de publier une œuvre d'une certaine envergure dans cette paisible bourgade du bout du monde.

Mais laquelle ? Depuis que, chaque année, de nouvelles découvertes viennent enrichir sa connaissance du monde, l'époque s'intéresse à la géographie. Il existe un grand classique en la matière, la Cosmographie de Ptolémée ; avec ses commentaires et ses cartes, elle passe depuis des siècles en Europe, dans les cercles érudits, pour parfaite et inégalable. Accessible depuis 1475 grâce à une traduction latine, elle est l'indispensable ouvrage géographique de référence pour tout homme de culture, les allégations et les représentations cartographiques de Ptolémée ayant valeur d'axiomes, tant son nom faisait autorité. Or, en l'espace de vingt-cinq ans, la connaissance du cosmos a progressé plus qu'au cours des siècles précédents, et voilà que, tout à coup, après voir surpassé pendant mille ans tous les cosmographes et géographes qui lui ont succédé, ce savant est pris en défaut et frappé d'obsolescence3 par une poignée d'aventuriers et d'intrépides navigateurs. Toute réédition de la Cosmographie se devra donc d'abord de corriger l'originale, de la compléter et de reporter sur les cartes anciennes les côtes et les îles récemment découvertes à l'ouest. L'expérience doit corriger la tradition et quelques discrètes rectifications conférer une légitimité nouvelle à ce respectable classique de la science, si l'on veut que Ptolémée conserve sa réputation de chef de file de la géographie et son œuvre son aura d'infaillibilité. Nul avant Gauthier Lud n'avait encore eu l'idée de restituer sa perfection à cet ouvrage désormais imparfait. C'est une lourde responsabilité, une entreprise ambitieuse qui sied parfaitement à notre cénacle d'érudits disposés à faire œuvre commune.

En considérant sa petite équipe, l'imprimeur Gauthier Lud, qui est aussi secrétaire du duc et chapelain – autrement dit un homme cultivé et de surcroît aisé –, doit avouer qu'il n'aurait guère pu mieux tomber. Pour dessiner et graver les cartes, il peut compter sur un jeune mathématicien excellent géographe, Martin Waldseemüller, qui publiera ses ouvrages savants sous son nom hellénisé de Hylacomylus comme le veut alors l'usage. Fraîchement émoulu de l'université de Bresgau, Waldseemüller allie l'audace et la vigueur de ses vingt-sept printemps à un solide bagage intellectuel, et son talent de dessinateur assurera pendant des siècles à ses cartes une place éminente dans l'histoire de sa discipline. Vient ensuite un jeune poète, Matthias Ringmann – alias Philesius –, versé dans l'art de bien tourner les épîtres liminaires4 et de polir brillamment les textes latins. Enfin, un traducteur habile complète le tableau : il s'agit de Jean Basin, rompu aux langues anciennes et modernes comme tout humaniste qui se respecte. Avec cette pléiade de clercs, on peut s'atteler en toute quiétude à la révision du fameux ouvrage. Mais sur quelles données se fonder pour décrire les zones récemment découvertes ? N'est-ce pas un certain Vesputius qui, le premier, a mentionné ce « Nouveau Monde » ? Il semble que Matthias Ringmann ait déjà publié le Mundus Novus à Strasbourg en 1505 sous le titre De Ora Antartica. C'est lui qui conseille d'ajouter, en complément au texte de Ptolémée, la traduction latine de la Lettera, encore inconnue en Allemagne.

Voilà qui constitue en soi un début fort honnête et des plus honorables, mais la vanité des éditeurs va jouer un tour à Vespucci et fomenter le deuxième de ces nœuds dramatiques que la postérité aimerait bien serrer autour du cou de cet innocent. Au lieu de dire simplement la vérité, c'est-à-dire qu'ils se bornent à traduire en latin la Lettera – les récits des quatre voyages de Vespucci – à partir de sa version florentine, donc de l'italien, nos humanistes de Saint-Dié inventent une histoire romanesque. Le double dessein en est visiblement de donner plus d'éclat à leur publication et de rendre un hommage public à leur mécène, le duc René. Ils font croire au lecteur qu'Amerigo Vesputius, le célèbre géographe qui a découvert ces nouveaux mondes, est un ami personnel de leur duc et lui aurait directement adressé en Lorraine cette Lettera, dont leur édition serait la première publication. Quel hommage à leur prince ! Outre au roi d'Espagne, c'est à leur roitelet de province que cet homme célèbre, le grand érudit de l'époque, réserve l'exclusivité de ses récits ! Pour accréditer cette pieuse fiction, la « Magnificenza » italienne, dédicataire initiale, se mue en illustrissimus rex Renatus5, et, pour mieux brouiller les pistes et celer qu'il s'agit d'une traduction de l'original italien, une note précise que, Vespucci ayant envoyé son texte en langue française, c'est l'insignis poeta6 Johannes Basinus (Jean Basin) qui l'a traduit « du français » (ex gallico) « en un latin de bon aloi » (qua pollet elegantia latina interpretavit). À y regarder d'un peu plus près, la supercherie de nos ambitieux se révèle assez transparente, car l'insignis poeta a travaillé de manière bien trop superficielle pour « estomper » tous les passages qui trahissent l'origine italienne du texte. Basin laisse ainsi Vespucci tenir au roi René des propos qui n'ont de sens que pour Médicis ou Soderini, notamment lorsqu'il évoque le temps de leurs études communes à Florence chez son oncle Antonio Vespucci. Ou bien il lui fait nommer Dante poeta nostro, ce qui n'est évidemment plausible que s'il s'agit d'un Italien s'adressant à un autre. Il n'empêche : des siècles vont s'écouler avant que ne soit éventée cette supercherie, dont Vespucci est aussi innocent que du reste. Et il n'y a pas très longtemps que nombre d'ouvrages ont renoncé à présenter le duc de Lorraine comme l'authentique destinataire de ces quatre récits de voyage. Ainsi voit-on toute la gloire et toute l'ignominie de Vespucci s'édifier sur la base d'un livre imprimé à son insu dans un coin perdu des Vosges.

Mais l'époque, elle, ignore tout des dessous de cette affaire et de ces pratiques. Ce que voient libraires, savants, princes et marchands, c'est que, un beau jour, le 25 avril 1507, paraît à la Foire aux livres un ouvrage de cinquante-deux pages intitulé : Cosmographiæ introductio. Cum quibusdam geometriæ ac astronomiæ principiis ad eam rem necessariis. Insuper quatuor Amerigo Vespuccii navigationes. Universalis cosmographiæ descriptio tam in solido quam plano eis etiam insertis quæ in Ptolomeo ignota a nuperis reperta sunt. (Introduction à la cosmographie comprenant quelques principes essentiels de géométrie et d'astronomie. Suivie des quatre voyages d'Amerigo Vespucci et d'une description [carte] du monde, tant en surface plane qu'en projection sphérique, incluant toutes ces terres inconnues à Ptolémée qui furent découvertes récemment.)

En ouvrant cet opuscule, le lecteur s'expose d'abord aux épanchements lyriques des éditeurs fermement décidés à exhiber leurs talents : un petit poème en latin de Matthias Ringmann dédié à l'empereur Maximilien, suivi d'un avertissement de Waldseemüller – alias Hylacomylus – déposant, lui, l'ouvrage aux pieds de l'empereur. Une fois que nos deux humanistes auront pu donner libre cours à leur vanité, commencera le texte savant de Ptolémée, auquel succèdent, après une brève introduction, les quatre voyages de Vespucci.

Grâce à cette publication de Saint-Dié, la renommée d'Amerigo Vespucci a fait des progrès notables. Mais il n'est pas encore au faîte de sa gloire, loin de là. Sur la page de titre de l'anthologie italienne Paesi nuovamente retrovati, son nom était présenté, de manière assez ambiguë, comme celui du découvreur du Nouveau Monde ; toutefois, dans le corps de l'ouvrage, ses voyages étaient traités sur le même pied que ceux de Colomb et des autres navigateurs. En revanche, dans la Cosmographiæ introductio, le nom de Colomb n'est plus mentionné – un hasard peut-être dû à l'ignorance de nos humanistes vosgiens, mais un hasard lourd de conséquences ! Car l'éclat et le mérite de la découverte retombent de tout leur poids sur le seul Vespucci. Au deuxième chapitre, contenant la description du monde connu de Ptolémée, on peut lire que les limites en furent certes repoussées par d'autres explorateurs, mais que « c'est Americo Vesputio qui dévoila vraiment cette découverte à l'humanité » (nuper vero ab Americo Vesputio latius illustratam). Au cinquième chapitre, Vespucci est expressément consacré « découvreur de ces nouvelles terres » (et maxima pars Terræ semper incognitæ nuper ab Americo Vesputio repertæ). Et au septième, fuse soudain la suggestion qui jouera un rôle majeur pour la postérité : Waldseemüller glisse une proposition de son cru en évoquant la quarta orbis pars (« quatrième partie du globe »), quam quia Americus invenit Amerigem quasi Americi terram, sive Americam nuncupare licet (« qu'il serait licite de nommer désormais Terre d'Americus ou America, puisque c'est Americus qui l'a découverte »).

Ces trois lignes sont le véritable acte de baptême de l'Amérique. C'est sur cette feuille in-quarto que son nom, pour la première fois, est coulé en lettres de plomb et imprimé en moult exemplaires. Si l'on fait du 12 octobre 1492, jour où Christophe Colomb vit scintiller la côte de Guanahani du pont de la Santa María, la véritable date de naissance du nouveau continent, force est de reconnaître que ce 25 avril 1507 où la Cosmographiæ introductio sort des presses constitue bien le jour de son baptême. Cet obscur humaniste de vingt-sept ans perdu au fin fond des Vosges ne fait d'abord qu'avancer une proposition, puis son idée le séduit tellement qu'il la réitère avec insistance. Au neuvième chapitre, Waldseemüller détaille sa suggestion sur tout un paragraphe : « À présent, écrit-il, ces parties du globe (Europe, Afrique, Asie) ont été largement explorées et une quatrième en a été découverte par Amerigo Vespucci. Je ne vois point d'objection à ce qu'on appelle cette nouvelle région Amerigo, c'est-à-dire terre d'Amerigo, du nom du savant homme qui l'a découverte, ou America, puisque l'Europe et l'Asie ont reçu des noms féminins. » Citons ses termes latins : « Nunc vero et hae partes sunt latius lustratæ et alia quarta pars per Americum Vesputium (ut in sequentibus audietur) inventa est, quam non video cur quis iure vetet ab Americo inventore sagacis ingenii viro Amerigem quasi Americi terram sive Americam dicendam ; cum et Europa et Asia a mulieribus sua sortita sunt nomina. » Et Waldseemüller de faire imprimer le mot America en marge du paragraphe et de le reprendre sur le planisphère qui accompagne l'ouvrage. Voici ce simple mortel, Amerigo Vespucci, paré à son insu de l'aura de l'immortalité, et l'Amérique de ce nom « Amérique », qu'elle conservera jusqu'à la fin des temps.

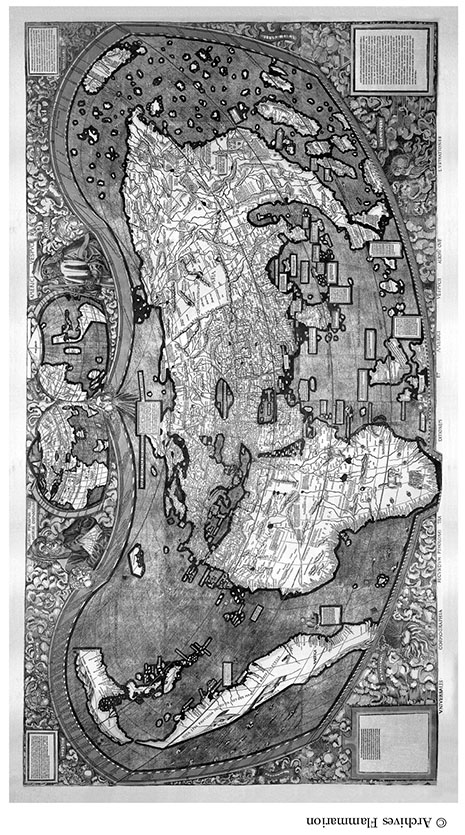

La grande carte de Waldseemüller, « extrait de naissance de l'Amérique ».

« Mais quelle absurdité ! » s'exclamera peut-être le lecteur indigné. Comment un géographe provincial de vingt-sept ans peut-il avoir le front de décerner à un homme qui n'a jamais découvert l'Amérique et a tout juste commis trente-deux pages de récits passablement contestables l'honneur de baptiser de son nom cet immense continent ? Or, cette indignation qui reflète uniquement notre perspective contemporaine est bien anachronique et très éloignée du contexte de l'époque. De nos jours, en prononçant le mot « Amérique », nous commettons d'instinct l'erreur d'y associer l'immense continent qui va de l'Alaska à la Patagonie. Mais, en l'an 1507, ce bon Waldseemüller et ses contemporains n'imaginent pas un instant l'étendue de ce Mundus Novus fraîchement découvert. Un coup d'œil sur les cartes du début du XVIe siècle suffit à nous montrer comment la cosmographie de l'époque se représentait à peu près le Nouveau Monde. On y voit quelques blocs de terres informes, grignotées sur les bords par la curiosité des explorateurs, nageant au milieu d'une soupe de couleur foncée, censée représenter la mer. Le petit fragment d'Amérique du Nord où accostèrent Cabot et Corte Real7 reste collé à l'Asie, si bien qu'on se figurait alors couvrir en quelques heures la distance de Boston à Pékin. La Floride est dessinée sous la forme d'une grande île à côté de Cuba et d'Haïti, et une vaste mer s'étend à la place de l'isthme de Panamá qui relie l'Amérique du Nord à celle du Sud. Un peu plus au sud, figure cette nouvelle terre (notre actuel Brésil), qui a la forme d'une grande île ronde, rappelant un peu l'Australie ; sur les cartes elle est nommée Terra Sancta Crucis ou Mundus Novus ou Terra dos Papagaios – autant de noms rébarbatifs et bien incommodes pour un nouveau pays. Amerigo Vespucci ayant été le premier à décrire et à révéler ce littoral en Europe – et non à le découvrir, mais cela Waldseemüller l'ignore –, le géographe ne fait que se conformer à une tradition bien établie en proposant son nom. Les Bermudes furent baptisées d'après Juan Bermudez, la Tasmanie d'après Tasman, Fernando Po d'après Fernando Po8 – pourquoi ce nouveau pays ne pourrait-il porter le nom de l'homme qui en divulgua la découverte ? Ce n'est qu'un geste aimable, une simple marque de reconnaissance envers l'érudit qui fut le premier à affirmer que ce pays découvert ne faisait pas partie de l'Asie, mais constituait quartam pars mundi, « une nouvelle partie du monde » – et en cela réside effectivement le vrai mérite historique de Vespucci. Qu'avec cette assignation bien intentionnée, Waldseemüller attribue du même coup à Vespucci la découverte, non d'une seule île nommée Santa Cruz, mais de tout un continent allant du Labrador à la Patagonie, et que, par la même occasion, il en spolie Colomb, à qui elle revenait, voilà bien une chose qui lui échappe totalement. Comment aurait-il pu s'en douter, puisque Colomb lui-même n'en a pas idée, lui qui jure ses grands dieux que Cuba est la Chine et Haïti le Japon ? L'attribution de ce nom America ajoute ainsi une nouvelle erreur à ce sac de nœuds déjà fort embrouillé. Jusqu'à maintenant, tous ceux qui ont touché au problème Vespucci – parfois avec la meilleure volonté du monde – n'ont fait que le rendre plus inextricable et, partant, plus insoluble.

C'est donc en réalité par l'effet d'un simple malentendu et d'un double hasard que l'Amérique s'appelle « Amérique ». Car s'il avait plu à l'insigni pœtæ Jean Basin de traduire comme tant d'autres le nom Amerigo par Albericus au lieu d'Americus, New York et Washington seraient aujourd'hui situées en Albérique et non en Amérique. Mais ce nom, America, est maintenant coulé en lettres de plomb, ses sept lettres reliées pour l'éternité en un mot, et, désormais, ce vocable va passer de livre en livre et de bouche en bouche, inoubliable, irrésistible. Le nouveau mot s'installe, il s'impose, non par la seule proposition fortuite de Waldseemüller ou en vertu de la logique et du droit, de l'illogisme et du non-droit, mais grâce à la puissance phonétique qui l'habite. America – le mot s'ouvre, puis se clôt en vibrant sur la voyelle la plus sonore de l'alphabet et il fait alterner les autres avec virtuosité. Il se prête aux cris d'enthousiasme, se fixe dans les mémoires, c'est un mot puissant, sonore et viril, qui va comme un gant à un pays jeune, à un peuple fort et ambitieux. Bien malgré lui, en baptisant ce monde surgi du néant d'un nom équivalent à « Asie », « Europe » et « Afrique », le petit géographe de Saint-Dié a commis une erreur historique qui fait sens.

C'est un mot conquérant. Il regorge de force et refoule impétueusement toutes les autres appellations – quelques années après la parution de la Cosmographiæ introdutio, il a déjà effacé des livres et des cartes les noms de Terra dos Papagaios, Isla de Santa Cruz, Brazzil et Indias Occidentales. C'est un mot conquérant dont le butin grossit à vue d'œil, mille fois, cent mille fois plus que le bon Martin Waldseemüller n'aurait pu l'imaginer. En 1507, « Amérique » ne désigne encore que le littoral septentrional du continent, la côte brésilienne, tandis que le Sud, avec l'Argentine, s'appelle Brasilia Inferior. Se serait-on contenté de baptiser du nom d'Amerigo le littoral décrit par Vespucci (l'idée de Waldseemüller) ou même tout le Brésil, nul n'aurait accusé d'escroquerie le navigateur florentin. Mais en quelques années, ce vocable America rafle tout le littoral brésilien, l'Argentine, le Chili, autant de contrées que le Florentin n'avait ni atteintes ni même aperçues. Tout ce qu'on peut découvrir au sud de l'équateur, à droite, à gauche, en haut ou en bas, devient le pays de Vespucci. Environ quinze ans après le livre de Waldseemüller, toute l'Amérique du Sud s'appelle déjà « Amérique ». Les grands cartographes ont capitulé devant la volonté du petit maître d'école de Saint-Dié : Simon Grynaeus dans son Orbis novus et Sebastian Münster9 sur ses mappemondes. Mais le triomphe n'est pas encore complet. La grandiose Comédie des erreurs n'est pas encore terminée. Les cartes séparent toujours, comme deux mondes distincts, l'Amérique du Sud de l'Amérique du Nord, d'une part parce que, dans son ignorance, l'époque rattache cette dernière à l'Asie, d'autre part parce qu'on l'imagine séparée du continent d'Amerigo par un détroit. Enfin, la science va comprendre que ce continent forme une entité allant d'une mer de glace à une autre et qu'un seul nom doit réunir ses composantes. On assiste alors à la formidable montée en puissance de ce mot fier et invincible, produit bâtard d'une erreur et d'une vérité, qui va engranger un immortel butin. Dès 1515, dans un petit traité qui accompagnait sa mappemonde, un géographe de Nuremberg nommé Johannes Schöner avait proclamé haut et fort que l'Amérique, Americam sive Amerigem, était bien novum Mundum et quartam orbis partem (« le quatrième continent du monde »). Et en 1538, Mercator, le phénix des cartographes, dessine le continent d'un seul tenant – tout comme nous – sur sa mappemonde et inscrit « Amérique » sur les deux parties, A M E sur le Nord, et R I C A sur le Sud. Dès lors, c'est ce nom et lui seul qui fait autorité. En l'espace de trente ans, Vespucci a conquis, pour lui-même et sa gloire posthume, le quatrième continent du globe.

Ce baptême donné sans l'assentiment et même à l'insu du parrain est un épisode unique en son genre dans l'histoire de la gloire humaine. Deux mots : Mundus Novus ont valu à un homme la célébrité, trois lignes d'un petit géographe lui valent l'immortalité. Le hasard et l'erreur ont produit là une comédie d'une audace inédite. Mais voici que, aussi habile à sublimer le tragique qu'à produire des rebondissements comiques, l'histoire imagine un revirement particulièrement savoureux dans cette Comédie des erreurs. À peine connue du public, la suggestion de Waldseemüller est reprise avec enthousiasme. Les éditions se succèdent, toute nouvelle publication de géographie adoptant ce nouveau nom America, inspiré de celui de son inventor Amerigo Vespucci. Les cartographes les premiers inscrivent docilement ce nom sur leurs cartes. Le mot « Amérique » est partout, sur tous les globes, toutes les gravures sur acier, dans tous les livres, toutes les lettres – partout, sauf sur une seule et unique carte publiée en 1512, six ans après celle de Waldseemüller où figurait le nom Amérique pour la première fois. Quel géographe récalcitrant s'insurge donc contre le nouveau nom ? Si grotesque que cela puisse paraître, c'est précisément celui qui l'a inventé : Waldseemüller en personne. A-t-il pris peur, tel l'apprenti sorcier du poème de Goethe qui, après avoir métamorphosé un pauvre balai en créature déchaînée, avait oublié la formule magique pour calmer l'esprit invoqué10 ? Quelque avertissement – émanant peut-être de Vespucci lui-même – lui a-t-il fait prendre conscience du tort causé à Colomb en attribuant son exploit à celui qui en avait reconnu la portée ? On l'ignore et on ne saura jamais pourquoi c'est justement Waldseemüller qui voulut ôter au nouveau continent ce nom « Amérique » qu'il lui avait inventé. Mais il est déjà trop tard pour corriger l'erreur. La vérité rattrape rarement sa légende. Une fois lancé, un mot tire sa force du monde qui l'a enfanté et vit sa vie, indépendamment de celui qui la lui a donnée. Le petit individu isolé qui a prononcé le premier le mot « Amérique » tentera en pure peine de l'étouffer honteusement, de le faire taire – le mot vibre déjà dans l'air, il bondit de lettre en lettre, de livre en livre, de bouche en bouche, il vole au-dessus des espaces et des époques, irrésistible, immortel, car il est à la fois idée et réalité.