La situation historique

An mil. L'Occident est plongé dans une torpeur accablante. Les yeux sont trop las pour jeter alentour des regards curieux, les sens trop épuisés pour être en éveil. L'esprit humain est annihilé comme après une maladie mortelle, l'humanité ne veut plus rien savoir du monde qui est le sien. Plus étonnant encore : même ce qu'elle savait, elle l'a inexplicablement oublié. On a désappris à lire, à écrire et à compter, les rois et les empereurs d'Occident sont désormais incapables de coucher leur propre nom au bas d'un parchemin ! Les sciences se sont momifiées, figées dans le dogme théologique ; la main de l'homme ne sait plus représenter son propre corps par le dessin ou la sculpture. Un même brouillard opaque obstrue pour ainsi dire tous les horizons. On ne voyage plus, on ignore tout des contrées étrangères ; on se barricade dans les châteaux forts et dans les villes contre les peuples barbares qui déferlent sans cesse de l'est. On vit à l'étroit, on vit dans les ténèbres, on vit sans audace – l'Occident est plongé dans une torpeur accablante.

Il arrive qu'une vague réminiscence d'un monde autrefois différent, plus vaste, plus coloré, plus lumineux, plus allègre, plein d'événements et d'aventures, émerge de ce sommeil comateux. N'a-t-on pas eu, autrefois, des routes qui sillonnaient tous les pays et que parcouraient les légions romaines, suivies des licteurs, gardiens de l'ordre et garants du droit ? Un certain César n'avait-il pas conquis à la fois l'Égypte et la Bretagne ? Les galères romaines n'abordaient-elles pas ces pays situés au-delà de la Méditerranée où aucun navire ne se risque plus depuis des lustres par crainte des pirates ? Un roi du nom d'Alexandre n'avait-il pas atteint l'Inde, ce pays fabuleux, pour revenir ensuite par la Perse ? N'y avait-il pas, autrefois, des sages qui lisaient dans les étoiles et connaissaient la forme de la Terre et le mystère de l'humanité ? Il faudrait regarder dans les livres. Mais il n'y a plus de livres. Il faudrait voyager et voir des contrées étrangères. Mais il n'y a plus de routes. Tout cela est révolu. Ce n'était peut-être qu'un rêve.

Et puis aussi : à quoi bon se fatiguer ? À quoi bon rassembler ses dernières forces, puisque tout est fini ? L'an mil, c'est prédit, verra la fin du monde. Dieu l'a condamné car il a trop péché, les prêtres l'ont proclamé du haut de leurs chaires : le premier jour de l'an mil sera celui du Jugement dernier. Hagards, en haillons, les hommes affluent en d'immenses processions, des cierges allumés à la main, les paysans abandonnent leurs champs, les riches vendent et dilapident leurs biens. Car demain vont surgir sur leurs coursiers blêmes les chevaliers de l'Apocalypse ; le jour du Jugement approche. Et des milliers de personnes passent cette dernière nuit à genoux dans les églises, attendant d'être précipités dans les ténèbres éternelles.

1100. Le monde est toujours là. Une fois de plus, Dieu a fait preuve de clémence à l'égard de ses créatures. L'humanité peut continuer à vivre. Bien plus, elle le doit pour témoigner de la grandeur et de la grâce divines. Que Dieu soit remercié de sa clémence ! Que la reconnaissance des hommes s'élève vers le ciel comme des mains en prière ! Ainsi s'érigent les cathédrales, piliers de la prière, édifiées dans la pierre. L'homme doit manifester son amour du Christ, intercesseur de la clémence divine ! Peut-on tolérer plus longtemps que le lieu de sa Passion et le Saint Sépulcre demeurent aux mains impies des infidèles ? Debout, chevaliers d'Occident, debout, vous les croyants, marchez vers l'Orient ! N'avez-vous pas entendu l'appel ? « Dieu le veut ! » Quittez vos châteaux, vos villages et vos villes, en avant, en route pour la croisade sur terre et sur mer !

1200. Le Saint Sépulcre est conquis, puis reperdu. La croisade a été vaine, et pourtant non, pas entièrement. Ce voyage a réveillé l'Europe. Elle a senti sa force, mesuré son courage, elle a redécouvert combien ce monde créé par Dieu foisonne de choses nouvelles et diverses : sous d'autres cieux, il est d'autres fruits, d'autres étoffes, d'autres animaux, d'autres hommes, d'autres mœurs. En voyant en Orient à quel point la vie des Sarrasins était riche, raffinée et somptueuse, chevaliers, paysans et serfs ont compris, avec une surprise mêlée de honte, à quel point celle qu'ils menaient dans leur petit coin d'Occident était morne et étriquée. Ces païens, que de loin on méprise, possèdent des étoffes de soie indienne lisses, souples et fraîches, de moelleux tapis de Boukhara aux couleurs chatoyantes ; ils ont des épices, des herbes et des parfums qui stimulent et exaltent les sens. Leurs navires s'en vont dans de lointains pays dont ils ramènent des esclaves, des perles et des métaux précieux ; leurs caravanes s'étirent le long des routes en d'interminables périples. Ce ne sont pas les brutes mal dégrossies qu'on supposait, ils connaissent la Terre et ses secrets. Ils ont des cartes et des tablettes sur lesquelles tout est écrit et où tout est représenté. Ils ont des sages qui connaissent la course des étoiles et les lois qui la régissent. Ils ont conquis des pays et des mers, se sont emparés de toutes les richesses, de tous les négoces et de tous les plaisirs de l'existence, pourtant ils ne sont pas meilleurs guerriers que les chevaliers allemands et français.

Comment s'y sont-ils pris ? Ils ont étudié. Ils ont des écoles et, dans ces écoles, des écrits qui transmettent et expliquent tout. Ils possèdent le savoir des Anciens de l'Occident et l'ont enrichi de connaissances nouvelles. Il faut donc apprendre, pour conquérir le monde. Rien ne sert de dilapider ses forces en tournois et en festins grossiers, encore faut-il aiguiser son esprit, le rendre aussi souple et tranchant qu'une lame de Tolède. Donc, apprendre, penser, étudier, observer ! Sienne, Salamanque, Oxford, Toulouse : les universités s'engagent dans une compétition fiévreuse, chaque pays d'Europe veut être le premier à accéder à la science. Après des siècles d'apathie1, l'homme occidental recommence à sonder les mystères de la Terre, du ciel et de l'humanité.

1300. L'Europe a jeté bas le carcan théologique qui l'empêchait de regarder le monde librement. Quelle absurdité de s'épuiser à ratiociner2 sur Dieu, de discuter et commenter sans fin les textes anciens comme le veut la tradition scolastique3 ! Dieu est le Créateur et, puisqu'il a fait l'homme à son image, il le veut créateur. Dans tous les arts, dans toutes les sciences, les Grecs et les Romains nous ont légué des modèles ; ne pourrait-on les égaler, se réapproprier les savoirs des Anciens ? Et, pourquoi pas, les surpasser ? Une ardeur nouvelle embrase l'Occident. On se remet à la poésie, à la peinture, à la philosophie, et voyez, on réussit. On réussit à merveille. Voici qu'adviennent Dante4, Giotto5, Roger Bacon6 et les maîtres bâtisseurs des cathédrales. À peine l'esprit humain a-t-il déployé ses ailes un peu rouillées que, libéré, il repousse ses limites et conquiert d'immenses espaces.

Mais pourquoi la terre sous ses pieds demeure-t-elle si exiguë ? la terre des hommes, le monde de la géographie, si restreints ? Partout la mer, la mer, toujours la mer, qui borde tous les rivages, immensité inconnue, impénétrable – un océan ultra nemo scit quid contineatur (« dont nul ne sait ce qu'il cache »). Seule la route du sud donne accès via l'Égypte aux fabuleuses contrées indiennes, mais elle est barrée par les infidèles. Et nul mortel ne peut se risquer entre les colonnes d'Hercule7. Longtemps, très longtemps, le détroit de Gibraltar scellera la fin de toutes les aventures, Dante l'a écrit :

… quella foce stretta

Ov'Ercole segnò li suoi riguardi

Acciocchè l'uom più oltre non si metta.

(… que l'homme se garde de poursuivre sa route

au-delà de la voie navigable

où Hercule posa ces signes en guise d'avertissement.)

Hélas, nulle route ne mène vers cette mare tenebrosum, nul bateau ne reviendrait, qui aurait mis le cap sur ce désert ténébreux ! L'homme est condamné à vivre dans un espace qu'il ne connaît pas, nous voici enfermés dans un monde dont on ne peut sonder ni la forme ni la dimension.

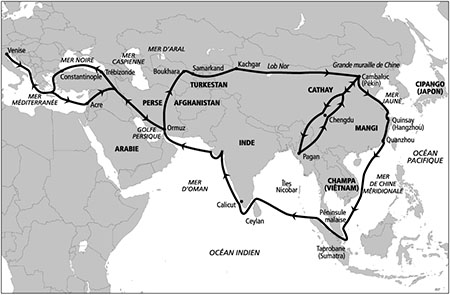

Le voyage de Marco Polo (1271-1295).

1298. Deux vieillards barbus, accompagnés d'un jeune homme qui est visiblement le fils de l'un d'eux, accostent à Venise8. Ils portent des vêtements curieux, comme on n'en a jamais vus au Rialto9, de longues vestes épaisses bordées de fourrure et d'insolites décorations. Mais, plus curieux encore, ces trois étrangers parlent le vénitien le plus pur et affirment être de Venise, ils disent se nommer Polo, et le plus jeune s'appelle Marco Polo. Pas question, bien entendu, de prendre au sérieux ce qu'ils racontent. Ils prétendent que, après avoir quitté Venise il y a plus de vingt ans, ils auraient traversé les royaumes moscovites, l'Arménie, le Turkestan, et seraient parvenus jusqu'au Mangi10, jusqu'en Chine ; là ils auraient vécu à la cour de Kubilaï Khan, le souverain le plus puissant de la terre. Après avoir parcouru son immense royaume, par rapport auquel l'Italie est comme un minuscule œillet à côté d'un tronc d'arbre, ils auraient atteint l'extrémité du monde, où recommence l'océan. Et lorsque, après nombre d'années passées à son service, le Grand Khan les aurait congédiés avec moult présents, c'est par cet océan qu'ils seraient retournés chez eux, en doublant d'abord Cipango11, puis les îles aux épices, la grande île de Taprobane (Ceylan)12 et le golfe persique, avant de rentrer à bon port par Trébizonde13.

Les Vénitiens rient de bon cœur au récit des trois hommes. Quels joyeux affabulateurs ! A-t-on déjà entendu dire qu'un chrétien ait atteint l'autre extrémité de cet océan ou mis les pieds sur les îles de Cipango et de Taprobane ! Impossible ! Mais les Polo invitent des gens chez eux et leur montrent les présents et les pierres précieuses ; médusés, ces Vénitiens incrédules sont forcés d'admettre que leurs compatriotes ont accompli la découverte la plus audacieuse de l'époque. Leur réputation se répand en Occident comme une traînée de poudre et suscite un regain d'espérance : il est donc possible d'arriver aux Indes. On peut parvenir à ces contrées richissimes et continuer ensuite jusqu'à l'autre bout du monde.

1400. Atteindre les Indes est devenu le rêve de ce siècle. C'est en particulier celui d'un homme, le prince Enrique de Portugal, qui voue sa vie à ce rêve et que l'histoire nommera Henri le Navigateur – bien qu'il n'ait jamais navigué. Toute sa vie, toute son énergie sont tendues vers la réalisation de ce rêve, pasar a donde nascen las especerias14 : atteindre les îles indiennes, les Moluques, où abondent la cannelle, le poivre et le gingembre que les marchands italiens et flamands achètent tous les jours à prix d'or. En fermant aux « Rumis » (incroyants) l'accès à la mer Rouge qui est leur itinéraire naturel, les Ottomans ont raflé le monopole de ce négoce florissant. Ne serait-ce pas une entreprise lucrative et une sainte croisade de prendre à revers ces ennemis de l'Occident ? Ne pourrait-on contourner l'Afrique pour rejoindre les îles aux épices ? Les livres anciens rapportent l'aventure étonnante d'un bateau phénicien qui serait parti par la mer Rouge, il y a des siècles de cela, et aurait regagné Carthage à l'issue d'un périple de deux ans, en faisant le tour de l'Afrique. Ne pourrait-on répéter cette circumnavigation ?

Le prince Enrique rassemble autour de lui les savants de son temps. À l'extrême pointe du Portugal, là où les vagues écumantes de cette mer océane infinie battent les récifs du cap Sagres, il a fait édifier une demeure dans laquelle il collecte les cartes et les informations nautiques ; les uns après les autres, il y convie astronomes et pilotes. Les savants déclarent toute navigation au-delà de l'équateur absolument impossible. Ils se réfèrent aux sages de l'Antiquité, Aristote15, Strabon16, Ptolémée17. À l'approche des Tropiques, l'océan se figerait en une mer visqueuse, une mare pigrum, et les navires s'embraseraient sous l'ardeur des rayons verticaux du soleil. Personne ne saurait vivre en ces régions, il n'y pousse pas un arbre, pas un brin d'herbe ; en mer, les marins mourraient de soif, à terre, ils mourraient de faim.

Mais il est d'autres savants, juifs et arabes, qui démentent ces propos. La chose serait faisable. Ces fables seraient répandues par les marchands maures à seule fin de dissuader les chrétiens. Le grand géographe al-Idrîsî18 aurait établi depuis longtemps qu'il se trouve au sud un pays fertile, Bilad Ghana (la Guinée), d'où les Maures, traversant le désert avec leurs caravanes, rapportent leurs esclaves noirs. Il existerait des cartes, des cartes arabes, où figure cette route maritime qui contourne l'Afrique. On pourrait essayer de suivre le littoral, maintenant que de nouveaux instruments permettent de calculer la latitude et que l'aiguille aimantée rapportée de Chine indique la direction du pôle. On pourrait essayer, à condition de construire des bateaux plus gros qui tiennent mieux la mer19. Le prince Enrique en donne l'ordre. Et la grande aventure commence.

1450. La grande aventure a commencé et l'exploit portugais restera dans toutes les mémoires. En 1419, on découvre – ou plutôt redécouvre – Madère ; en 1435, on connaît enfin les îles Fortunées, ces insulæ fortunatæ20 des Anciens qu'on a cherchées si longtemps. Chaque année ou presque apporte une nouvelle avancée. On double le cap Vert ; en 1445 on atteint le Sénégal ; et voyez, partout, des palmiers, des fruits, des hommes ! Désormais les Temps nouveaux en savent plus que les sages de l'Antiquité, et Nuno Tristão21 triomphe au retour de son expédition : « sans vouloir désobliger sa Grâce Ptolémée », il a découvert des terres fertiles là où l'illustre Grec en excluait la possibilité. Pour la première fois en mille ans, un navigateur se permet de plaisanter le pape de la géographie ! Les nouveaux héros se surpassent mutuellement : Diogo Cão, Dinis Dias22, Ca'da Mosto23 et Nuno Tristão, tous plantent avec fierté sur un littoral vierge la pierre surmontée de la croix portugaise qui consacre leur prise de possession24. Sidéré, le monde suit la progression dans l'inconnu de ce petit peuple qui accomplit ce que nul n'avait accompli avant lui, le feito nunca feito.

1486. Victoire ! L'Afrique est contournée ! Barthélemy Diaz25 a doublé le cap Tormentoso, le cap de Bonne-Espérance. Là s'arrête la route vers le sud, ensuite il faut changer de cap, cingler vers l'est à travers l'océan en tirant profit des moussons favorables et en suivant l'itinéraire des cartes que les deux émissaires juifs ont rapportées au roi de Portugal après qu'il les eut dépêchés auprès du Prêtre Jean, le roi chrétien d'Abyssinie ; alors l'Inde n'est plus loin. Mais, épuisé, l'équipage de Barthélemy Diaz le frustre de l'exploit que réalisera Vasco de Gama26. C'est assez pour cette fois ! La route est trouvée. Nul ne pourra plus devancer le Portugal.

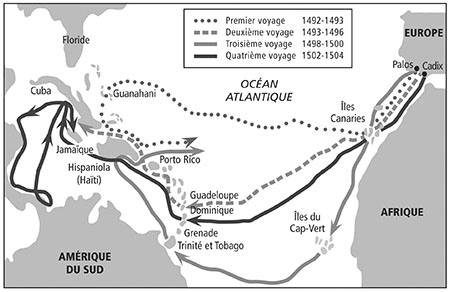

1492. Eh bien, si ! On a devancé le Portugal. L'inconcevable s'est produit. Un certain Colón ou Colom ou Colombo – Christophorus quidam Colonus vir Ligurus, dit Petrus Martyr –, « un parfait inconnu » (una persona que ninguna persona conocía), d'après une autre source, a pris la mer sous pavillon espagnol, mis le cap à l'ouest au lieu de faire route vers l'est en contournant l'Afrique, et il prétend – ô miracle ! – avoir atteint les Indes par ce brevissimo cammino. Certes il n'a pas rencontré le Kubilaï Khan de Marco Polo, mais il affirme avoir accosté sur les îles de Cipango (le Japon) puis au Mangi (en Chine). À quelques jours près, il atteignait le Gange !

L'Europe n'en revient pas de voir Christophe Colomb débarquer avec des Indiens aux corps étrangement cuivrés, des perroquets et autres animaux bizarres, la bouche pleine de récits grandioses où il est question d'or. Bizarre, bizarre – le globe est donc vraiment plus petit qu'on pensait, Toscanelli27 a dit vrai ! Il suffit de naviguer trois semaines plein ouest à partir de l'Espagne ou du Portugal pour parvenir en Chine ou au Japon, tout près des îles aux épices. Quelle folie de perdre six mois à faire le tour de l'Afrique comme les Portugais, quand l'Inde et tous ses trésors sont quasiment aux portes de l'Espagne ! Et le premier souci de cette dernière est de s'assurer par une bulle du pape28 l'exclusivité de cette route maritime de l'ouest et de toutes les terres qu'on découvrira par là.

1493. Colomb, qui n'est plus un quidam, mais grand amiral de Sa Majesté la reine et vice-roi des provinces découvertes, repart pour les Indes. Il porte les lettres de créance de sa reine au Grand Khan, qu'il espère bien rencontrer cette fois, et, outre nombre de caisses serties de fer pour l'or et les pierres précieuses qu'il compte rapporter de Cipango et de Calicut29, il part avec quinze cents hommes, des guerriers, des matelots, des colons, et même des musiciens « pour divertir les indigènes ».

1497. Un autre navigateur, Sébastien Cabot30, a traversé l'océan depuis l'Angleterre. Curieusement, lui aussi a atteint une terre. Est-ce le fameux Vinland31 des Vikings ? Est-ce la Chine ? Quoi qu'il en soit, c'est merveilleux, l'océan, il mare tenebroso, est vaincu et contraint désormais de livrer un à un ses secrets aux audacieux.

1499. Le Portugal exulte, l'Europe est en émoi ! Vasco de Gama est revenu de l'Inde en franchissant le dangereux cap. Il a emprunté l'autre route, plus longue, plus difficile, mais il a accosté à Calicut, chez les Zamorins32 fabuleusement riches, et non pas, comme Colomb, sur de petites îles et un bout de terre perdue : il a vu le cœur de l'Inde et ses chambres au trésor. Déjà on arme une autre expédition sous la houlette de Cabral33. L'Inde fait maintenant l'objet d'une âpre compétition entre l'Espagne et le Portugal.

1500. Nouveau mystère. Cabral, qui voulait contourner l'Afrique, a été déporté vers l'ouest et, comme Cabot au nord, il a touché une terre au sud34. Est-ce Antilla, cette île légendaire des cartes anciennes ? Est-ce à nouveau l'Inde ?

1502. Les événements se précipitent, on ne parvient plus à suivre, à tout saisir, à tout embrasser ; en dix ans on a fait plus de découvertes qu'au cours du millénaire qui vient de s'écouler. Les navires appareillent les uns après les autres, et chacun d'eux rapporte un nouveau message. C'est comme si un brouillard se dissipait soudain par magie : au nord, au sud, partout émergent des terres ; des îles surgissent dès qu'un navire tourne sa quille vers l'ouest ; le calendrier et tous ses saints ne suffisent plus à les nommer. L'amiral Colomb prétend en avoir découvert un millier à lui seul et dit y avoir vu les fleuves qui jaillissent du paradis. Mais c'est bizarre, très bizarre : comment se fait-il que toutes ces îles et ces contrées étonnantes du littoral indien soient demeurées inconnues des Anciens et des Arabes ? Comment se fait-il que Marco Polo ne les ait pas mentionnées et que ses descriptions de Cipango et de Quanzhou35 ressemblent si peu à ce que l'amiral y a trouvé ! Tout cela est si confus, si contradictoire, si plein de mystère ! On ne sait plus que penser de toutes ces îles trouvées à l'ouest. A-t-on vraiment fait le tour du monde ? Colomb s'est-il, comme il l'assure, tant rapproché du Gange par l'ouest qu'il aurait pu rencontrer Vasco de Gama qui arrivait par l'est ? Le globe est-il plus petit ou plus vaste qu'on le pensait ? Les imprimeurs allemands ayant rendu les livres si accessibles, ne pourrait-on espérer que quelqu'un vienne éclaircir tous ces mystères ? Savants, navigateurs, marchands, princes, tous attendent avec impatience, l'Europe attend. Après toutes ces découvertes, l'humanité veut enfin savoir ce qu'elle a découvert. L'exploit décisif du siècle est accompli, chacun le sent, mais encore faudrait-il en comprendre le sens et la portée.

Les voyages de Christophe Colomb.