Pour trente-deux pages, l'immortalité

En 1503, quelques feuilles, quatre à six en tout, imprimées sous le titre Mundus Novus se répandent presque en même temps dans différentes villes – à Paris, à Florence, on ne sait où cela a commencé. L'auteur de ce traité rédigé en latin se révèle bientôt être un certain Albericus Vespucius ou Vesputius ; il relate dans une lettre à Laurentius Petrus Franciscus de' Medici un voyage dans des contrées inconnues, entrepris pour le compte du roi de Portugal. Les récits d'explorations sous forme épistolaire sont fréquents à l'époque. Pour les aider à définir leur stratégie commerciale, toutes les grandes maisons de négoce allemandes, hollandaises et italiennes – les Welser, les Fugger, les Médicis, sans compter la Sérénissime1 – ont des correspondants, des factor, à Lisbonne et à Séville, qui les informent des expéditions réussies aux Indes. Les lettres de ces attachés commerciaux sont très recherchées, car elles acheminent en fait de véritables secrets d'affaires, et leurs copies s'échangent à prix d'or, tout comme les portulans2, les cartes nautiques des rivages récemment découverts. Il arrive qu'une de ces copies tombe entre les mains d'un imprimeur qui a le sens des affaires, lequel se hâte de les mettre sous presse et de les diffuser. Visant à informer rapidement le grand public des nouvelles intéressantes, ces feuillets qui volent de ville en ville remplacent nos journaux modernes et se vendent dans les foires, entre les indulgences3 et les recettes d'apothicaires ; on se les fait passer entre amis en les joignant aux missives et aux paquets qu'on échange ; c'est ainsi que, parfois, une lettre initialement privée d'un correspondant à son patron connaît une diffusion aussi large qu'un livre imprimé.

Depuis la première lettre de Christophe Colomb en 1493 qui annonçait son arrivée aux îles « proches du Gange », aucun feuillet n'eut à l'époque un écho aussi vaste, aussi lourd de conséquences que les quatre feuilles de ce parfait inconnu qu'était Albericus. Le texte s'ouvre sur une annonce sensationnelle. Cette lettre serait traduite « de l'italien en langue latine » (ex italica in latinam linguam), « afin que tous les hommes instruits puissent prendre connaissance de toutes les merveilles découvertes récemment » (quam multa miranda in dies reperiantur), « de tous les mondes inconnus jusque-là et de tout ce qu'ils recèlent » (quanto a tanto tempore quo mundus cepit ignota sit vastitas terræ et quod continetur in ea). Cette entrée en matière tapageuse est déjà un appât formidable pour une société avide de nouvelles ; on s'arrache le petit fascicule. Il est réimprimé maintes fois dans les villes les plus reculées, traduit en allemand, en hollandais, en français, en italien, et intégré sur-le-champ aux recueils de récits de voyage qui commencent à paraître dans toutes les langues ; pour une humanité encore fort ignorante, il sera une borne, peut-être même la pierre angulaire de la géographie moderne.

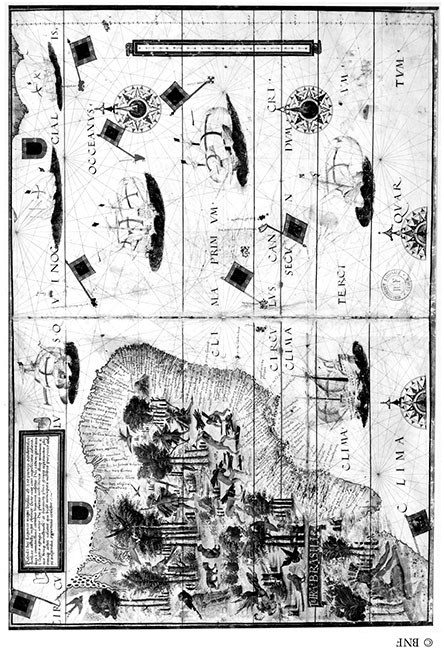

Portulan ou carte nautique de la côte brésilienne, XVIe siècle.

L'énorme succès de cet opuscule s'explique aisément. De tous les navigateurs, cet obscur Vesputius est bien le premier qui soit doté d'une plume alerte. Il faut dire que l'équipage de ces bateaux qui courent l'aventure est majoritairement composé de ramasseurs d'épaves analphabètes, de soldats et de matelots incapables d'écrire leur nom ; au mieux compte-t-il un escribano, un de ces notaires fastidieux qui consignent froidement les faits, ou un pilote qui note les longitudes et les latitudes. Au tournant du siècle, le grand public est donc encore fort peu instruit de ce qu'on a réellement découvert dans ces contrées lointaines. Et voici qu'on lui offre un homme crédible, cultivé même, tout le contraire d'un vantard ou d'un affabulateur, un homme sincère qui raconte comment, le 14 mai 1501, il s'est embarqué, par ordre du roi de Portugal, sur la mer océane et a navigué deux mois et deux jours sous un ciel si sombre, si couvert, qu'on ne voyait ni la lune ni le soleil. Il fait revivre au lecteur les affres qu'ont subies les membres de l'expédition. Dans leurs navires rongés par les vers et prenant l'eau de toutes parts, ils avaient perdu tout espoir de gagner la terre sains et saufs, quand ils finirent par l'apercevoir, grâce à son habileté de cosmographe, le 7 août 1501 – la date diffère de celle de ses autres récits, mais on se fera vite aux approximations dont ce savant homme est coutumier. Et quelle terre ! En ce pays béni des dieux, les hommes n'ont nul besoin de gagner leur pain à la sueur de leur front. Les arbres produisent naturellement des fruits en abondance, les fleuves et les sources une eau limpide et pure ; la mer regorge de poissons, la terre, incroyablement fertile, de fruits exquis totalement inconnus, et d'agréables brises soufflent sur ce pays prospère, où les forêts touffues prodiguent une fraîcheur revigorante, même les jours de canicule. On y trouve une multitude d'oiseaux et d'animaux dont Ptolémée ne soupçonnait pas l'existence, et les hommes y vivent encore dans un état d'innocence absolue ; ils ont la peau cuivrée, explique le voyageur, parce qu'ils vont nus de leur naissance à leur mort et sont halés par le soleil ; ils ne possèdent ni vêtements ni parures ni aucun bien en propre. Tout est mis en commun, y compris les femmes, dont la sensualité complaisante inspire à notre érudit des anecdotes assez piquantes. La pudeur et les règles morales sont étrangères à ces enfants de la nature, le père couche avec la fille, le fils avec la mère, le frère avec la sœur ; foin du complexe d'Œdipe et des inhibitions, ce qui ne les empêche pas d'atteindre l'âge vénérable de cent cinquante ans, à condition toutefois qu'ils ne se soient pas entre-dévorés auparavant – le cannibalisme étant le seul trait rebutant de ce peuple-là. Bref, « si le paradis terrestre existe quelque part, il ne peut se trouver bien loin de cette contrée ». Avant de prendre congé du Brésil – car tel se nommera le paradis qu'il dépeint –, Vesputius s'étend longuement sur la beauté des étoiles qui, au-dessus de cet hémisphère béni, composent des constellations différentes des nôtres, puis il promet que, un jour, il en écrira davantage sur ce voyage – et sur d'autres, « pour laisser un souvenir de lui à la postérité » (ut mei recordatio apud posteros vivat), et faire « connaître l'œuvre fabuleuse de Dieu dans cette partie de sa terre, jusque-là inconnue ».

Le retentissement qu'eut le récit vivant et coloré de Vespucci chez ses contemporains n'a rien de mystérieux. Non content de satisfaire et de stimuler leur curiosité pour ces terres inconnues, en écrivant que « si le paradis terrestre existe quelque part, il ne peut se trouver bien loin de là », Vespucci touchait, sans le vouloir, un des espoirs les plus mystérieux de son époque : depuis bien longtemps déjà, les Pères de l'Église, en particulier les théologiens grecs, soutenaient que Dieu n'avait pas détruit le paradis terrestre après le péché originel, mais s'était contenté de le repousser sur une « anti-terre », dans un lieu inaccessible. Les mythes de la théologie situent cette « anti-terre » au-delà de l'océan, derrière cette zone réputée inaccessible aux mortels. Mais l'audace des explorateurs ayant permis de traverser cet océan « infranchissable » et d'atteindre l'hémisphère aux autres étoiles, le vieux rêve de l'humanité ne pourrait-il se réaliser et l'Éden se reconquérir ? On ne s'étonnera pas que la peinture du monde d'innocence, étrangement semblable au paradis, dont témoigne Vesputius ait bouleversé une époque aussi prodigue en calamités que la nôtre. En Allemagne, les paysans commencent en effet à se révolter contre la pratique de la corvée ; en Espagne, l'Inquisition fait rage et s'en prend même aux chrétiens les moins suspects ; enfin, la France et l'Italie sont ravagées par les guerres. Las de ces misères quotidiennes, des milliers, des centaines de milliers de personnes se sont déjà réfugiées dans les monastères, fuyant ce monde survolté où, pour l'homme « ordinaire » qui n'aspire qu'à mener une existence paisible, il n'est ni trêve ni repos. Or, nous apprennent ces quelques feuilles qui volent de ville en ville, voici qu'un homme fiable, qui n'a rien d'un Sinbad4 ou d'un charlatan, un érudit mandaté par le roi de Portugal, déclare avoir découvert, au-delà de toutes les zones connues, un pays où les hommes peuvent encore vivre en paix. Où la cupidité, la soif de possession et de pouvoir ne troublent pas les âmes. Un pays où il n'est ni prince, ni roi, ni autres sangsue ou collecteur d'impôts. Où l'on ne gagne pas son pain en s'échinant jusqu'à l'épuisement, où la terre vous nourrit encore généreusement, et où l'homme n'est pas un loup pour l'homme. C'est une espérance religieuse ancestrale, d'ordre messianique, qu'attise le récit de cet obscur Vesputius, ravivant un désir très profond qui hante l'humanité : le rêve de s'affranchir de la morale, de l'argent, de la loi et de la propriété – le désir insatiable d'une vie sans peine et sans responsabilité qui, telle une vague réminiscence du paradis, sommeille mystérieusement au fond de l'âme humaine.

Cette conjoncture singulière était bien faite pour conférer à ces quelques feuilles mal imprimées une répercussion qui dépassa de loin celle des autres récits, ceux de Colomb y compris ; mais, en réalité, la notoriété et l'importance historique de ce feuillet ne tiennent ni à son contenu, ni à l'excitation qu'il suscita dans l'esprit de ses contemporains. Curieusement, ce n'est pas la teneur de cette lettre qui fit événement, mais son titre, ces deux mots, ces quatre syllabes Mundus Novus, qui déclenchèrent une révolution sans précédent dans la perception du cosmos. Jusqu'alors, ce que l'Europe considérait comme l'événement géographique du siècle était d'avoir pu, en dix ans, atteindre les Indes, pays des trésors et des épices, par deux routes : celle de Vasco de Gama par l'est, qui contournait l'Afrique, et celle de Christophe Colomb par l'ouest, qui traversait un océan soi-disant infranchissable. On avait admiré les trésors rapportés par Vasco de Gama des palais de Calicut, et entendu parler, non sans curiosité, des nombreuses îles découvertes par le grand amiral du roi d'Espagne qui les situait devant le littoral chinois et qui, lui aussi, prétendait farouchement avoir pénétré au royaume du Grand Khan décrit par Marco Polo. Il semblait ainsi qu'on eût fait le tour du monde et qu'on fût parvenu par deux routes différentes aux Indes inaccessibles depuis mille ans.

Sur les manuscrits du IXe au XVe siècle, les représentations du globe distinguent cinq zones fondées sur l'habitabilité et le climat : la zone froide du Nord, « inhabitable » (Frigida septentrionalis inhabitabilis) ; la zone tempérée et habitée, qualifiée d'Europe (Temperata habitabilis) ; la zone torride inconnue et inhabitable (Perusta inhabitabilis) ; une autre zone tempérée, antipode de la première, mais « inconnue » (incognita) ; une zone froide australe inhabitable (Frigida australis inhabitabilis).

Et voilà qu'arrive cet autre navigateur, cet étrange Albericus, qui annonce une chose bien plus étonnante encore. La terre qu'il a touchée en cinglant vers l'ouest ne serait pas l'Inde, mais un pays inconnu, sis entre l'Asie et l'Europe, par conséquent, une partie du monde entièrement nouvelle. Vesputius écrit en toutes lettres que ces régions découvertes pour le roi de Portugal « peuvent légitimement être qualifiées de Nouveau Monde » (Novum Mundum appellare licet), et il étaye son point de vue de force détails convaincants : « Car aucun de nos Anciens n'avait connaissance des contrées que nous avons vues ni de ce qu'elles recèlent ; notre savoir dépasse de beaucoup le leur. La plupart d'entre eux croyaient qu'au sud de l'équateur ne se trouvait aucune terre, mais seulement une mer sans fin qu'ils nommaient Atlantique, et même ceux qui admettaient l'existence d'un continent à cet endroit le pensaient inhabitable, pour diverses raisons. Or, mon voyage a démontré que ce point de vue est erroné, qu'il contrevient même radicalement à la vérité, puisque j'ai trouvé, au sud de l'équateur, un continent dont maintes vallées sont plus peuplées d'hommes et d'animaux que l'Europe, l'Asie et l'Afrique, et dont le climat est plus agréable et plus clément que celui des autres parties du monde que nous connaissons. »

Ces propos brefs mais résolus firent du Mundus Novus un document mémorable dans l'histoire de l'humanité ; ils constituent la première déclaration d'indépendance de l'Amérique – deux cent soixante-dix ans avant la proclamation historique. Empêtré jusqu'à sa dernière heure dans son illusion d'avoir touché l'Inde en foulant les terres de Guanahani5 et de Cuba, Colomb, dans son aveuglement, aura finalement rétréci l'univers de ses contemporains. En affirmant qu'il ne s'agissait pas de l'Inde mais d'un nouveau monde, Vespucci lui donne enfin sa nouvelle dimension – toujours actuelle. Il déchire le voile qui troublait la vision du grand explorateur et l'empêchait de voir son propre exploit et, s'il est loin de soupçonner l'envergure que prendra ce nouveau continent, il n'en a pas moins compris que sa partie méridionale constitue une terre autonome. C'est en cela qu'il parachève véritablement la découverte de l'Amérique, car toute découverte, toute invention, vaut moins par celui qui la fait que par celui qui en reconnaît le sens et la portée. Et si c'est bien à Colomb que revient le mérite de l'exploit, c'est à Vespucci qu'échoit, avec ces quelques propos, le mérite historique d'en avoir compris la signification. Seul capable d'interpréter le rêve, il a rendu manifeste ce que son prédécesseur avait trouvé en somnambule.

La surprise que génère l'affirmation de cet obscur Vesputius est immense et joyeuse ; elle touche le cœur même de la sensibilité de l'époque et la marque beaucoup plus que la découverte de Colomb. Tout compte fait, cette nouvelle route maritime des Indes qui reliait l'Espagne aux contrées jadis décrites par Marco Polo n'avait ému qu'un cercle restreint de personnes directement concernées : les marchands, les négociants d'Anvers, d'Augsbourg et de Venise, qui calculaient déjà fiévreusement par quel itinéraire – celui de Vasco de Gama, par l'est, ou de Christophe Colomb, par l'ouest – ils allaient acheminer à moindre frais le poivre, la cannelle et autres épices. En revanche, la découverte d'une nouvelle partie du monde au beau milieu de l'Océan exerce, elle, un pouvoir irrésistible sur l'imagination du public. Vespucci aurait-il trouvé l'Atlantide légendaire des Anciens ? Ou bien seraient-ce « Les îles bénies des dieux », les Alcyoniques ? L'idée que la Terre est encore plus vaste, encore plus surprenante que le supposaient les Anciens flatte vivement l'orgueil des contemporains : c'est à leur génération que revient le privilège d'en sonder les derniers mystères ! On comprend donc l'impatience qui tenaille géographes, cosmographes, imprimeurs et savants de tous poils, sans oublier la foule immense des lecteurs ! Tous attendent que cet Albericus inconnu tienne sa promesse et en dise davantage sur ses recherches et sur ses voyages qui, pour la première fois, instruisent l'humanité sur la dimension réelle du globe terrestre !

Les curieux n'attendront pas très longtemps. Deux ou trois années plus tard, paraît chez un éditeur florentin qui se garde bien de dévoiler son nom – nous en verrons plus loin les raisons – un mince cahier de seize pages en langue italienne. Il s'intitule : Lettera di Amerigo Vespucci delle isole nuovamente trovate in quattro suoi viaggi (Lettre d'Amerigo Vespucci sur les îles découvertes au cours de ses quatre voyages). L'opuscule est daté en fin de texte : Data in Lisbona a di 4 septembre 1504. Servitore Amerigo Vespucci in Lisbona.

Dès le titre, on en apprend un peu plus sur cet homme mystérieux. D'abord qu'il se prénomme Amerigo et non Alberico, ensuite qu'il se nomme Vespucci et non Vesputius. L'introduction, qui s'adresse à un grand seigneur, révèle ensuite d'autres éléments de sa biographie. Vespucci explique qu'il est né à Florence et qu'il s'est rendu en Espagne « pour y commercer » (per tractate mercantie). Les quatre années pendant lesquelles il s'est adonné au négoce lui ont enseigné l'inconstance de la fortune, « qui distribuant inégalement ses biens éphémères et fugaces, un jour, porte l'homme aux nues pour mieux, demain, le précipiter dans l'abîme et le dépouiller de tous ses biens qu'elle lui aura donc, en quelque sorte, seulement prêtés ». De plus, ayant observé combien cette chasse au profit est lourde de désagréments et d'incertitudes, Vespucci a décidé de renoncer au commerce et s'est assigné un but plus élevé et plus honorable : découvrir une partie du monde et ses merveilles (mi disposi d'andare a vedere parte del mondo e le sue maraviglie). L'occasion s'en présente quand le roi de Castille affrète quatre navires pour explorer de nouvelles terres à l'ouest et l'autorise à se joindre à cette flotte pour prêter son concours à cette expédition (per aiutare a discoprire). Outre ce premier voyage, Vespucci en relate trois autres (dont celui qui a été dépeint dans Mundus Novus) ; il dit avoir entrepris – ici, la chronologie n'est pas sans intérêt :

— le premier, du 10 mai 1497 au 15 octobre 1498, sous pavillon espagnol ;

— le deuxième, toujours pour le roi de Castille, du 16 mai 1499 au 8 septembre 1500 ;

— le troisième (Mundus Novus), sous la bannière portugaise, du 10 mai 1501 au 15 octobre 1502 ;

— le quatrième, du 10 mai 1503 au 18 juin 1504, également pour les Portugais.

Avec ces quatre voyages, l'obscur négociant prend place dans la lignée des grands navigateurs et découvreurs de son temps.

À qui est destinée cette Lettera, ce compte rendu des quatre voyages ? La première édition ne le mentionne pas, mais les suivantes nous apprennent que ce courrier s'adresse au gonfalonier Pietro Soderini, gouverneur de Florence6, ce qui n'est toujours pas attesté au jour d'aujourd'hui – les zones d'ombre ne vont pas tarder à se dessiner quant à la production littéraire de Vespucci. Mais, à l'exception des fioritures polies du préambule, la forme du récit est tout aussi alerte que celle du Mundus Novus. En outre, Vespucci fournit de nouveaux détails sur l'« existence épicurienne » que mènent ces peuples jusque-là ignorés, il dépeint force combats, naufrages et épisodes dramatiques truffés de cannibales et de serpents géants, et il enrichit l'histoire culturelle de nombre d'animaux et d'objets inconnus, tel le hammock (« hamac »). Géographes, astronomes et marchands trouvent là de précieuses informations, les lettrés une foule de thèses à discuter et à diffuser, et le grand public de quoi assouvir largement sa curiosité. Vespucci conclut en annonçant derechef son grand-œuvre : une somme sur les mondes nouveaux qu'il entend mener à bien dans sa ville natale, dès qu'il jouira d'un peu de tranquillité.

Mais cet ouvrage n'a jamais vu le jour ou bien, à l'instar des journaux de Vespucci, il ne nous a pas été transmis. En incluant le troisième Voyage, simple variante du Mundus Novus, toute l'œuvre littéraire d'Amerigo Vespucci se limite à trente-deux pages, un viatique plutôt léger et somme toute assez dérisoire pour prendre le chemin de l'immortalité. Sans forcer le trait, on peut dire que jamais homme de plume n'acquit pareille notoriété en laissant une œuvre aussi mince, et seule une accumulation inouïe de coïncidences et d'erreurs permit à ce nom aux sonorités vibrantes de traverser les époques et de parvenir jusqu'à la nôtre pour flotter maintenant, haut dans le ciel, avec la bannière étoilée.

Un premier hasard, doublé d'une première erreur, vient à la rescousse de ces trente-deux pages assez anodines. Dès 1504, un Italien astucieux flaire que l'époque est propice aux recueils de récits de voyages. Cet imprimeur vénitien, nommé Albertino Vercellese, est donc le premier à rassembler dans un opuscule tous ceux qui lui tombent sous la main. Son Libretto de tutta la navigazione del Rè de Spagna e terreni novamente trovati réunit les récits de Ca'da Mosto, de Vasco de Gama et de la première expédition de Colomb. L'ouvrage se vend si bien que, en 1507, un imprimeur de Vicence décide de publier, sous la direction de Zorzi7 et de Montalbodo8, une anthologie plus importante de cent vingt-six pages, comprenant les expéditions portugaises de Ca'da Mosto, Vasco de Gama et Cabral, les trois premiers voyages de Colomb, et le Mundus Novus de Vespucci. Par un hasard fatidique, il ne lui trouve de meilleur titre que Mondo novo e paesi nuovamente retrovati da Alberico Vesputio florentino (Nouveau Monde et terres récemment découvertes par Alberico Vesputio de Florence). Commence alors la grande Comédie des erreurs9. Car le titre est dangereusement ambigu. Il peut suggérer que Vespucci n'a pas seulement appelé « Nouveau Monde » ces terres inconnues mais qu'il les a aussi découvertes : cette erreur fatale guette le lecteur pressé, parcourant d'un œil distrait la page de titre. Or, ce livre maintes fois réimprimé passe de main en main et répand en un temps record l'imposture qui fait de Vespucci le découvreur du Nouveau Monde. Un petit hasard tout bête a poussé un innocent imprimeur de Vicence à coucher sur la page de titre de son anthologie le nom de Vespucci – non moins innocent – à la place de celui de Colomb. Voici soudain notre Amerigo auréolé d'une gloire insoupçonnée et transformé du même coup en usurpateur qui s'arroge le mérite d'autrui.

Bien évidemment, à elle seule cette erreur n'aurait pu produire un événement susceptible de passer à la postérité. Elle n'est que le premier acte, ou plutôt le prologue, de cette Comédie des erreurs. Il faudra un long enchaînement de hasards successifs pour parvenir à tisser toute cette trame de mensonges. L'œuvre littéraire de Vespucci se résume à ces malheureuses trente-deux pages, or, singulièrement, à peine sont-elles achevées que s'amorce l'ascension de leur auteur vers l'immortalité, la plus insolite peut-être que l'histoire de la gloire ait jamais connue. Et elle commence dans un tout autre coin de la terre, dans un lieu où le marchand-navigateur de Séville n'a jamais mis les pieds et dont il n'a sans doute jamais soupçonné l'existence : la petite ville de Saint-Dié.