8

Il big bang, i buchi neri e l’evoluzione dell’universo

Nel modello di universo sviluppato da Fridman la quarta dimensione, quella del tempo, ha un’estensione finita, al pari dello spazio. È come una linea con due estremità, o limiti. Il tempo ha quindi una fine, così come ha un inizio. Di fatto, tutte le soluzioni delle equazioni di Einstein in cui l’universo ha in sé la quantità di materia che noi osserviamo, condividono un carattere molto importante: in un momento del passato (corrispondente a circa 13,7 miliardi di anni fa), la distanza fra le galassie vicine dev’essere stata pari a zero. In altre parole, l’intero universo era compresso in un singolo punto di dimensioni nulle, come una sfera di raggio zero. In quel momento, la densità dell’universo e la curvatura dello spazio-tempo dovrebbero essere state infinite. Si tratta dell’istante che indichiamo con il termine «big bang».

Tutte le nostre teorie cosmologiche sono formulate sulla base dell’assunto secondo cui lo spazio-tempo è regolare e quasi piatto. Ciò significa che in corrispondenza del big bang tutte le nostre teorie cessano di funzionare: sarebbe ben difficile, infatti, considerare quasi piatto uno spazio-tempo con curvatura infinita! Pertanto, anche nel caso ci fossero stati degli eventi prima del big bang, non ce ne potremmo servire per determinare che cosa avrebbe dovuto succedere dopo, dato che in corrispondenza del big bang la predicibilità verrebbe comunque meno.

Analogamente, se – come di fatto stanno le cose – noi conosciamo solo ciò che è accaduto a partire dal big bang, non ci possiamo comunque servire di questi dati per determinare che cosa è accaduto prima. Per quanto ci riguarda, gli eventi anteriori al big bang non possono avere conseguenze, e quindi non dovrebbero far parte di un modello scientifico dell’universo. Dovremmo pertanto escluderli dal modello e dire che il tempo ha avuto inizio con il big bang. Ciò significa che domande come: «Chi ha predisposto le condizioni per il big bang?» non sono problemi di cui la scienza si occupa.

Un altro valore infinito che viene a emergere nel caso l’universo abbia dimensioni nulle è quello della sua temperatura. Nell’istante del big bang, si ritiene che l’universo sia stato infinitamente caldo. In seguito, man mano che l’universo si è espanso, la temperatura della radiazione è andata diminuendo. Dato che la temperatura è semplicemente una misura dell’energia (o velocità) media delle particelle, questo raffreddamento dell’universo dovrebbe avere un effetto di primaria importanza sulla materia in esso contenuta. A temperature estremamente alte, le particelle si muoverebbero così velocemente da poter sfuggire a ogni attrazione reciproca dovuta alle forze nucleari o elettromagnetiche; in seguito al raffreddamento, però, ci aspetteremmo che le particelle predisposte ad attrarsi a vicenda inizino a unirsi le une alle altre. Anche i tipi di particelle che esistono nell’universo dipendono dalla temperatura, e quindi dall’età, dell’universo stesso.

Aristotele non credeva che la materia fosse costituita da particelle. Egli riteneva invece che fosse continua, ossia che fosse possibile suddividere indefinitamente un pezzo di materia in parti via via più piccole, senza mai giungere a un granello di materia tale da non poter più essere ulteriormente suddiviso. Qualche altro pensatore greco, come per esempio Democrito, affermava però che la materia era intrinsecamente discontinua e che tutte le cose erano composte da un gran numero di atomi di molti tipi diversi. (La parola «atomo», in greco, significa «indivisibile».) Oggi sappiamo che ciò è vero – perlomeno nell’ambiente in cui viviamo e nell’attuale stato dell’universo. Gli atomi del nostro universo, tuttavia, non sono esistiti da sempre, non sono indivisibili e rappresentano soltanto una piccola frazione dei tipi di particelle presenti nel cosmo.

Gli atomi sono costituiti da particelle più piccole: elettroni, protoni e neutroni. I protoni e i neutroni, a loro volta, sono composti da particelle ancora più piccole, i cosiddetti «quark». Inoltre, per ognuna di queste particelle subatomiche c’è poi una corrispettiva antiparticella. Le antiparticelle hanno la stessa massa delle loro rispettive particelle, ma si oppongono a esse per quanto riguarda la carica e altri attributi. Per esempio, l’antiparticella di un elettrone – il positrone – ha una carica positiva, l’opposto della carica dell’elettrone. Potrebbero esistere interi anti-mondi e anti-persone costituiti da antiparticelle. Comunque, quando una particella e la sua antiparticella si incontrano, si annichilano a vicenda. Pertanto, se vi capita di incontrare il vostro anti-io, non dategli la mano – svanireste entrambi in un grande lampo di luce!

L’energia luminosa viaggia sotto forma di un altro tipo di particella, che è priva di massa ed è chiamata fotone. La vicina fornace nucleare del Sole è per la Terra la più grande fonte di fotoni. Il Sole è poi anche un’immensa sorgente di un altro tipo di particelle che abbiamo già menzionato sopra, i neutrini (e gli antineutrini). Queste particelle estremamente leggere, però, non interagiscono quasi mai con la materia, e passano quindi attraverso i nostri corpi, senza sortire alcun effetto, al ritmo di miliardi al secondo. In totale, i fisici hanno scoperto dozzine di queste particelle elementari. Con il passare del tempo, mentre l’universo ha attraversato una complessa evoluzione, anche la composizione di questo zoo di particelle si è a sua volta evoluta. È stata proprio questa evoluzione a rendere possibile l’esistenza di pianeti come la Terra e di esseri viventi come noi.

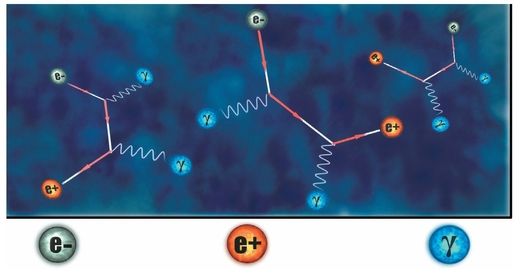

Un secondo dopo il big bang, l’universo si era espanso abbastanza da far scendere la propria temperatura a circa dieci miliardi di gradi. Questa temperatura è circa un migliaio di volte maggiore di quella che si registra al centro del Sole; temperature di questo livello possono però essere raggiunte nelle esplosioni delle bombe H. In questo momento, l’universo avrebbe dovuto contenere soprattutto fotoni, elettroni e neutrini (con le loro corrispettive antiparticelle), insieme a un piccolo numero di protoni e neutroni. Queste particelle avevano talmente tanta energia che, quando si scontravano, producevano molte coppie differenti di particelle/antiparticelle. Per esempio, la collisione tra due fotoni poteva produrre un elettrone e la sua antiparticella, il positrone. Alcune di queste particelle appena prodotte si saranno probabilmente scontrate con le loro rispettive antiparticelle, annichilandosi. Ogni volta che un elettrone e un positrone si incontrano, si annichilano a vicenda, ma il processo inverso non è altrettanto facile: perché due particelle prive di massa come i fotoni possano creare una coppia di particella/ antiparticella come un elettrone e un positrone, le due particelle senza massa che entrano in collisione devono avere un certo livello minimo di energia. Ciò è dovuto al fatto che un elettrone e un positrone hanno una loro massa, e questa massa appena creata deve essere tratta dall’energia delle particelle che si sono scontrate. Mentre l’universo continuava a espandersi e la sua temperatura a diminuire, le collisioni aventi energia sufficiente a creare le coppie di elettrone/positrone venivano a essere sempre meno frequenti, fino a scendere al di sotto del ritmo al quale queste coppie si distruggevano per annichilazione. Così, la maggior parte degli elettroni e dei positroni finirono per annichilarsi fra loro per produrre ulteriori fotoni, lasciando solo un numero relativamente piccolo di elettroni. I neutrini e gli antineutrini, d’altro lato, interagiscono fra loro e con altre particelle solo molto debolmente, così da non doversi annichilare a vicenda con altrettanta rapidità. Essi dovrebbero pertanto esistere ancora oggi. Se potessimo osservarli, sarebbe un buon modo per verificare la validità di questa ricostruzione di una fase iniziale estremamente calda dell’universo. Purtroppo, però, le loro energie sono oggi troppo basse per poterli osservare direttamente (anche se potremmo essere in grado di individuarli in modo indiretto).

Circa cento secondi dopo il big bang la temperatura era scesa a un miliardo di gradi, quella che oggi possiamo trovare all’interno delle stelle più calde. A questa temperatura, la cosiddetta «forza forte» ebbe un ruolo di grande rilevanza. La forza forte, di cui parleremo più dettagliatamente nel capitolo 11, è una forza attrattiva che opera a corto raggio e che può far sì che i protoni e i neutroni si leghino insieme formando i nuclei. A temperature sufficientemente elevate, protoni e neutroni hanno abbastanza energia cinetica (si veda il capitolo 5) per poter emergere dalle loro collisioni ancora liberi e indipendenti gli uni dagli altri. Quando la temperatura era ormai scesa a un miliardo di gradi, però, essi non avevano più l’energia sufficiente a vincere l’attrazione della forza nucleare forte, e iniziarono quindi a unirsi per formare i nuclei degli atomi di deuterio (idrogeno pesante), che contengono un protone e un neutrone. I nuclei di deuterio si sarebbero quindi combinati con altri protoni e neutroni per formare i nuclei di elio (che contengono due protoni e due neutroni) e anche piccole quantità di un paio di elementi più pesanti, il litio e il berillio. Si può calcolare che, nel modello del big bang caldo, circa un quarto dei protoni e dei neutroni si sarebbero dovuti convertire in nuclei di elio, insieme a una piccola quantità di idrogeno pesante e altri elementi. I neutroni rimanenti sarebbero decaduti in protoni, che costituiscono i nuclei degli atomi del comune idrogeno.

Figura 20. L’equilibrio tra fotoni ed elettroni/positroni

Nell’universo primitivo esisteva un equilibrio tra le coppie di elettroni e positroni che si scontravano creando dei fotoni da una parte, e il processo inverso (di creazione delle coppie elettroni/positroni) dall’altra. Con la diminuzione della temperatura dell’universo, però, questo equilibrio venne ad alterarsi in favore della creazione di fotoni. La maggior parte degli elettroni e dei positroni finirono così per annichilarsi a vicenda, lasciando solo quel numero relativamente piccolo di elettroni che possiamo osservare oggi.

Questa ricostruzione di una prima fase caldissima dell’universo venne avanzata per la prima volta dallo scienziato George Gamow in un celebre articolo scritto nel 1948 con la collaborazione di un suo studente, Ralph Alpher. Gamow aveva un notevole senso dell’umorismo: persuase lo scienziato nucleare Hans Bethe ad aggiungere all’articolo anche il proprio nome, in modo che l’elenco degli autori, «Alpher, Bethe, Gamow», richiamasse le prime tre lettere dell’alfabeto greco, alpha, beta e gamma – cosa particolarmente appropriata per un articolo sull’inizio dell’universo! In questo articolo veniva fatta la predizione, degna di nota, che la radiazione (sotto forma di fotoni) emessa nei primi stadi caldissimi della vita dell’universo avrebbe dovuto esistere ancora, ma con una temperatura ridotta a solo pochi gradi al di sopra dello zero assoluto. (Lo zero assoluto, — 273° C, è la temperatura alla quale le sostanze non hanno energia termica, ed è pertanto la temperatura più bassa possibile.)

Ciò che Penzias e Wilson scoprirono nel 1965 fu proprio questa radiazione a microonde. Al tempo in cui Alpher, Bethe e Gamow scrissero il loro articolo, non si sapeva molto sulle reazioni nucleari di protoni e neutroni. Le predizioni formulate riguardo alle proporzioni dei vari elementi nell’universo primitivo erano quindi piuttosto imprecise; questi calcoli sono però stati rifatti alla luce di conoscenze migliori tanto da essere ora in buon accordo con le osservazioni. Inoltre, è molto difficile trovare una qualunque altra spiegazione del perché circa un quarto della massa dell’universo si presenti sotto forma di elio.

Questa ricostruzione dei primi stadi della vita dell’universo non è però esente da problemi: stando al modello del big bang caldo, nell’universo primordiale non ci fu abbastanza tempo perché il calore potesse fluire da una regione all’altra. Ciò significa che lo stato iniziale dell’universo avrebbe dovuto avere dappertutto esattamente la stessa temperatura per spiegare come mai la radiazione di fondo a microonde abbia oggi la stessa temperatura in qualsiasi direzione si guardi. Anche la velocità iniziale di espansione avrebbe dovuto essere scelta con estrema precisione perché la velocità di espansione attuale sia tuttora così vicina al valore critico necessario per evitare che l’universo collassi nuovamente su se stesso. Sarebbe molto difficile spiegare perché mai l’universo dovrebbe aver avuto proprio questo preciso inizio, a meno di non appellarsi all’atto di un Dio intenzionato a creare degli esseri come noi. In un tentativo di trovare un modello dell’universo nel quale molte configurazioni iniziali diverse avrebbero potuto ugualmente evolversi in qualcosa di simile all’universo attuale, uno scienziato del Massachusetts Institute of Technology, Alan Guth, suggerì che l’universo primitivo potrebbe aver attraversato un periodo di espansione estremamente rapida. Questa espansione è detta «inflazionaria», cosa che significa che un tempo l’universo si è espanso a una velocità esponenziale. Secondo Guth, in una minuscola frazione di secondo il raggio dell’universo crebbe di un milione di milioni di milioni di milioni di milioni ( 1 seguito da 30 zeri) di volte. Qualunque irregolarità presente nell’universo sarebbe stata semplicemente spianata dall’espansione, così come le grinze di un palloncino si distendono quando lo gonfiamo. In questo modo, la teoria inflazionaria riesce a spiegare come l’attuale stato regolare e uniforme dell’universo sarebbe potuto emergere ugualmente bene da molti stati iniziali non uniformi e diversi l’uno dall’altro. Pertanto, siamo ragionevolmente fiduciosi di aver trovato la rappresentazione corretta dell’universo, almeno per quanto riguarda il tempo a partire da un miliardesimo di trilionesimo di trilionesimo di secondo dopo il big bang.

Dopo tutto questo iniziale trambusto, a solo poche ore di distanza dal big bang la produzione di elio e di alcuni altri elementi come il litio cessò. Da quel momento in avanti, per circa un milione di anni, l’universo non fece altro che continuare a espandersi, senza grandi novità. Infine, quando la temperatura era ormai scesa a poche migliaia di gradi, gli elettroni e i nuclei non avevano più l’energia cinetica necessaria per vincere l’attrazione elettromagnetica fra di loro e iniziarono quindi a combinarsi per formare gli atomi. Nel suo complesso, l’universo continuò a espandersi e a raffreddarsi, ma nelle regioni dove la densità era leggermente superiore alla media, l’espansione risultava rallentata dalla maggiore attrazione gravitazionale.

In alcune regioni, questa attrazione riuscì infine ad arrestare l’espansione e ad avviare una ricontrazione. Nel corso di questo collasso, l’attrazione gravitazionale di materia esterna a queste regioni potrebbe aver dato l’avvio a un lento moto rotatorio. Man mano che la regione che stava collassando diventava più piccola, la sua rotazione si faceva sempre più veloce – proprio come i pattinatori sul ghiaccio, che, quando ritirano le braccia distendendole lungo il corpo, girano più veloci. Una volta che le dimensioni di questa regione si erano sufficientemente ridotte, la forza centrifuga derivante dall’accresciuta velocità di rotazione poté infine controbilanciare la forza centripeta di attrazione gravitazionale; era così nata una galassia discoidale in rotazione su se stessa. Altre regioni, che non erano riuscite ad avviare un moto rotatorio, avrebbero invece assunto la forma di oggetti ovali, noti come galassie ellittiche. In questi casi, la regione cessava di contrarsi in conseguenza dell’inizio di rivoluzioni orbitali di singole parti della galassia intorno al suo centro, senza però che la galassia stessa, nel suo complesso, avesse un proprio moto di rotazione.

Con il passare del tempo, i gas di idrogeno ed elio presenti nelle galassie si frazionarono in nubi più piccole, che iniziarono a loro volta a collassare sotto l’azione della loro stessa gravità. Mentre si contraevano e gli atomi in esse contenuti entravano in collisione gli uni con gli altri, la temperatura del gas saliva fino a diventare abbastanza alta da innescare le reazioni di fusione nucleare, che avrebbero convertito l’idrogeno in altro elio. Il calore liberato durante tale reazione, che è paragonabile all’esplosione controllata di una bomba all’idrogeno, è ciò che fa brillare le stelle. Questo calore addizionale fa anche crescere la pressione del gas fino a portarla a un livello tale da controbilanciare l’attrazione gravitazionale, arrestando quindi la contrazione del gas stesso. Queste nubi si stabilizzano così nella forma di stelle simili al nostro Sole, che bruciano l’idrogeno trasformandolo in elio e irradiando l’energia prodotta in questa reazione sotto forma di calore e di luce. Per rendere l’idea, è un po’ come un palloncino – c’è un equilibrio tra la pressione dell’aria all’interno, che cerca di far espandere il palloncino stesso, e la tensione della gomma, che cerca invece di farlo rimpicciolire.

Una volta che le nubi di gas incandescente hanno assunto la forma di stelle, rimarranno stabili per un lungo periodo di tempo, finché il calore prodotto dalle reazioni nucleari riuscirà a controbilanciare la forza di attrazione gravitazionale. Alla fine, però, la stella esaurirà il proprio idrogeno e gli altri combustibili nucleari. Paradossalmente, quanto più è elevata la quantità di combustibile con cui una stella inizia la propria vita, tanto prima essa lo esaurirà. Ciò è dovuto al fatto che quanto più una stella è grande, tanto più la sua temperatura dev’essere elevata per compensare la maggiore attrazione gravitazionale. E quanto più una stella è calda, tanto più la reazione di fusione nucleare sarà veloce: di conseguenza, essa impiegherà meno tempo per dar fondo al proprio combustibile. Il nostro Sole ha probabilmente una quantità di combustibile nucleare sufficiente per altri cinque miliardi di anni circa, ma le stelle di massa maggiore possono esaurire il loro combustibile in appena un centinaio di milioni di anni, un periodo di tempo di gran lunga inferiore all’età dell’universo.

Quando una stella esaurisce il proprio combustibile, inizia a raffreddarsi e la forza di gravità prende quindi il sopravvento, causandone una contrazione. Questa contrazione, a sua volta, spinge gli atomi gli uni contro gli altri, così che la stella diventa nuovamente più calda. Quando il calore cresce ulteriormente, prende il via la conversione dell’elio in elementi più pesanti, come il carbonio o l’ossigeno. Con questo processo, però, non viene prodotta molta più energia, così che si apre una nuova crisi. Quel che accade in seguito non è del tutto chiaro, ma sembra probabile che le regioni centrali della stella si contraggano fino a raggiungere uno stato estremamente denso, come un buco nero. Il termine «buco nero» è di origine molto recente. È stato coniato nel 1969 dallo scienziato americano John Wheeler come una descrizione grafica di un’idea che risaliva ad almeno due secoli prima, un periodo in cui si fronteggiavano due diverse teorie sulla natura della luce: una di esse, quella preferita da Newton, sosteneva che la luce era composta di particelle, mentre l’altra asseriva che era costituita da onde. Oggi sappiamo che, in realtà, entrambe queste teorie sono corrette. Come vedremo nel capitolo 9, in virtù della dualità onda-particella della meccanica quantistica, alcuni comportamenti della luce ci ricordano le onde e altri le particelle. I termini descrittivi «onda» e «particella» sono concetti elaborati dagli uomini, e la natura non è necessariamente obbligata a rispettare questi concetti ripartendo esattamente tutti i fenomeni in una categoria oppure nell’altra!

Nel quadro della teoria ondulatoria, non era chiaro in che modo la luce avrebbe dovuto rispondere all’effetto della gravità. Se però pensiamo che la luce sia composta da particelle, ci potremmo aspettare che queste particelle subiscano l’effetto della gravità nello stesso modo in cui ne risentono le palle da cannone, i razzi e i pianeti. In particolare, se spariamo in aria una palla da cannone, essa finirà per ricadere sulla Terra, a meno che la sua velocità iniziale non superi un determinato valore critico, indicato come «velocità di fuga». La velocità di fuga di una determinata stella dipende dalla forza della sua attrazione gravitazionale: quanto più la massa di una stella è grande, tanto più elevata sarà la sua velocità di fuga. In un primo tempo, le persone ritenevano che le particelle di luce viaggiassero a una velocità infinita – così che la gravità non sarebbe comunque stata in grado di rallentarne la corsa –, ma la scoperta di Rømer che la luce si propaga a una velocità finita implicava che la gravità potesse avere un effetto rilevante: infatti, se una stella fosse sufficientemente grande, la velocità della luce potrebbe essere inferiore alla velocità di fuga dalla sua superficie, e tutta la luce emessa dalla stella finirebbe quindi per ricadere su di essa. Sulla base di questo assunto, un professore di Cambridge, John Michell, scrisse nel 1783 un saggio pubblicato nelle «Philosophical Transactions of the Royal Society of London», nel quale sottolineava come una stella di massa e densità sufficientemente elevate avrebbe avuto un campo gravitazionale talmente forte che neppure la luce sarebbe riuscita a sfuggirne: ogni raggio luminoso emesso dalla superficie della stella sarebbe stato trascinato indietro dall’attrazione gravitazionale della stella stessa prima di potersi spingere molto lontano. Tali oggetti celesti sono ciò che noi oggi chiamiamo buchi neri, poiché si presentano esattamente in questo modo: come degli spazi vuoti e neri nel cosmo.

Figura 21. Palle da cannone al di sopra e al di sotto della velocità di fuga

Non è detto che tutto ciò che sale debba poi per forza scendere: è sufficiente che venga lanciato verso l’alto a una velocità superiore a quella di fuga.

Pochi anni dopo uno scienziato francese, il marchese de Laplace, avanzò un’ipotesi simile a questa, alla quale sembra fosse giunto indipendentemente da Michell. È alquanto interessante notare come Laplace abbia inserito tali osservazioni soltanto nella prima e nella seconda edizione del suo libro Esposizione del sistema del mondo, per poi toglierle dalle edizioni successive. Forse si era convinto che si trattasse di un’idea assurda – nel corso del XIX secolo, la teoria corpuscolare della luce perse i propri sostenitori, poiché sembrava che la teoria ondulatoria fosse in grado di spiegare ogni cosa. Di fatto, nella teoria della gravità di Newton è un po’ contraddittorio trattare la luce al pari delle palle da cannone, poiché la velocità della luce è fissa. Una palla da cannone sparata verso l’alto dalla superficie terrestre rallenterà la propria corsa sotto l’effetto della gravità e, alla fine, si fermerà e ricadrà al suolo; un fotone, invece, deve continuare a muoversi verso l’alto a velocità costante. Per avere una teoria coerente degli effetti della gravità sulla luce fu necessario attendere fino al 1915, quando Einstein formulò la relatività generale; il problema di comprendere che cosa dovrebbe accadere, secondo la relatività generale, a una stella di grande massa venne poi risolto nel 1939 da un giovane americano, Robert Oppenheimer.

Il quadro fornitoci dalle ricerche di Oppenheimer è il seguente. Il campo gravitazionale della stella modifica la traiettoria nello spazio-tempo dei raggi di luce di passaggio rispetto a quella che sarebbe stata in assenza della stella stessa. Si tratta dell’effetto che viene osservato nella deflessione della luce proveniente da stelle lontane, che possiamo vedere durante un’eclisse di Sole. In prossimità della superficie della stella, le traiettorie seguite dalla luce nello spazio-tempo vengono leggermente deflesse verso l’interno. Man mano che la stella si contrae, essa diventa più densa, così che il campo gravitazionale alla sua superficie si fa più forte. (Possiamo pensare che il campo gravitazionale venga emanato da un punto collocato al centro della stella; quando la stella si contrae, i punti sulla sua superficie si avvicinano progressivamente al centro e, di conseguenza, sono soggetti a un campo più forte.) La maggiore intensità del campo fa incurvare più marcatamente i raggi luminosi in prossimità della superficie. Infine, quando la stella si è contratta sino a raggiungere un determinato raggio critico, il campo gravitazionale alla sua superficie diventa così forte – e, di conseguenza, i raggi luminosi sono piegati verso l’interno a un punto tale – che la luce non riesce più a sfuggirne.

Stando alla teoria della relatività, nessun oggetto può viaggiare a una velocità superiore a quella della luce. Pertanto, se la luce non riesce a sfuggire da questa stella, non potrà riuscirci nessun’altra cosa: il campo gravitazionale trascinerà indietro qualunque oggetto. La stella collassata ha formato intorno a sé una regione dello spazio-tempo dalla quale non è possibile evadere per raggiungere un osservatore lontano. Questa regione è il cosiddetto buco nero. Il confine esterno di un buco nero è chiamato «orizzonte degli eventi». Oggi, grazie al telescopio spaziale Hubble e ad altri telescopi che, al posto della luce visibile, mettono a fuoco i raggi X e i raggi gamma, sappiamo che i buchi neri sono fenomeni comuni – molto più comuni di quanto si era creduto in un primo momento. Un satellite ha individuato 1500 buchi neri solo in una piccola area del cielo. Al centro della nostra galassia abbiamo poi scoperto un buco nero con una massa più di un milione di volte superiore a quella del nostro Sole. Intorno a questo immane buco nero orbita una stella che si sposta a una velocità pari a circa il 2 per cento della velocità della luce – superando quindi la velocità media di un elettrone che orbita intorno al nucleo di un atomo!

Per comprendere che cosa vedremmo se osservassimo il collasso di una stella fino alla formazione di un buco nero, dobbiamo tener presente che nella teoria della relatività non esiste un tempo assoluto. In altre parole, ogni osservatore ha la sua propria misura del tempo. Per una persona che si trovasse sulla superficie della stella, lo scorrere del tempo sarebbe diverso che per un osservatore lontano, dato che sulla superficie della stella il campo gravitazionale sarebbe più intenso.

Supponiamo che un intrepido astronauta si trovi sulla superficie di una stella che sta collassando e che vi rimanga mentre il collasso procede. A una certa ora sul suo orologio, diciamo alle 11:00, la stella si contrae al di sotto del raggio critico in corrispondenza del quale il campo gravitazionale diventa così forte che nulla può più sfuggirne. Supponiamo ora che le sue istruzioni siano di mandare un segnale ogni secondo, basandosi sul proprio orologio, a un’astronave in orbita a una certa distanza costante dal centro della stella. Egli inizia a trasmettere alle 10:59:58, ossia due secondi prima delle 11:00. Che cosa registreranno i suoi compagni sull’astronave?

I nostri precedenti esperimenti mentali a bordo del razzo spaziale ci hanno insegnato che la gravità rallenta lo scorrere del tempo, e che quanto più la gravità è intensa, tanto più questo effetto sarà grande. L’astronauta sulla superficie della stella si trova in un campo gravitazionale più forte di quello dei suoi compagni in orbita, così che un secondo sul suo orologio corrisponderà a più di un secondo sugli orologi di questi ultimi. E man mano che egli accompagna la superficie stellare nel suo collasso, il campo gravitazionale che lo avvolge diventerà progressivamente più forte, così che l’intervallo tra i suoi segnali apparirà sempre più lungo a coloro che si trovano sull’astronave. Prima delle 10:59:59, questa dilatazione del tempo si manterrà comunque entro limiti molto ridotti: gli astronauti in orbita, quindi, dovranno aspettare solo poco più di un secondo tra il segnale inviato dal loro compagno alle 10:59:58 e quello mandato quando il suo orologio segna le 10:59:59. Dovranno però attendere per sempre il suo segnale delle 11:00.

Tutto ciò che accade sulla superficie della stella tra le 10:59:59 e le 11:00 (stando all’orologio dell’astronauta) si dilaterà in un periodo di tempo infinito (dal punto di vista dell’astronave in orbita). All’approssimarsi delle 11:00, l’intervallo di tempo tra l’arrivo di creste e ventri successivi delle onde luminose provenienti dalla stella diventerà progressivamente più lungo, proprio come l’intervallo tra i segnali inviati dall’astronauta. Ora, dato che la frequenza della luce è una misura del numero delle sue creste e dei suoi ventri al secondo, coloro che si trovano nell’astronave vedranno la frequenza della luce della stella farsi via via più bassa. La sua luce, pertanto, apparirà sempre più rossa (e sempre più debole). Alla fine, la luce della stella sarà così fioca che dall’astronave non sarà più possibile vederla: rimarrà soltanto un buco nero nello spazio. Tuttavia, la stella continuerà a esercitare la medesima attrazione gravitazionale sull’astronave, che continuerà a orbitarvi intorno.

Il seguente problema, però, fa sì che lo scenario che abbiamo presentato non sia propriamente realistico. La gravità si indebolisce progressivamente man mano che ci si allontana dalla stella, così che la forza gravitazionale esercitata sui piedi del nostro intrepido astronauta sarebbe sempre più intensa di quella esercitata sulla sua testa. La differenza tra queste due forze allungherebbe il nostro astronauta come una fettuccina o lo farebbe a pezzi già prima che la stella si sia contratta al di sotto di quel raggio critico in corrispondenza del quale si forma l’orizzonte degli eventi! Noi crediamo però che nell’universo ci siano anche degli oggetti molto più grandi, come le regioni centrali delle galassie, che possono a loro volta subire il collasso gravitazionale che porta alla formazione dei buchi neri, come nel caso dell’immane buco nero che si trova al centro della nostra galassia. Un astronauta che si trovasse su uno di questi oggetti non verrebbe fatto a pezzi prima della formazione del buco nero. In effetti, egli non avvertirebbe nulla di particolare nel momento della contrazione al di sotto del raggio critico, e potrebbe superare il punto di non ritorno senza neppure accorgersene. Anche in questo caso, però, i suoi segnali giungerebbero agli osservatori esterni con un ritardo sempre maggiore, fino a non arrivare più del tutto. E anche in questo caso, nel giro di poche ore (misurate dall’astronauta), con il procedere del collasso gravitazionale della regione, la differenza tra le forze di attrazione esercitate rispettivamente sui suoi piedi e sulla sua testa diventerebbe così grande da farlo a pezzi.

Figura 22. Forze travolgenti

Dato che la gravità diminuisce con l’aumentare della distanza, la forza con cui la Terra attrae la vostra testa è inferiore a quella con cui attrae i vostri piedi, che sono un metro o due più vicini al centro della Terra. In questo caso, la differenza è talmente insignificante che non possiamo nemmeno avvertirla; se però un astronauta si trovasse vicino alla superficie di un buco nero, questa differenza basterebbe a farlo letteralmente a pezzi.

A volte, quando una stella di massa molto grande collassa su se stessa, è possibile che le sue regioni esterne vengano espulse in una tremenda esplosione, indicata con il termine di supernova. L’esplosione di una supernova è così potente che può emettere più luce della somma di tutte le altre stelle della sua galassia. Un esempio ci è dato dalla supernova i cui resti ci appaiono oggi come la Nebulosa Crab. La sua esplosione venne registrata dai cinesi nel 1054. Anche se la stella esplosa si trovava a 5000 anni-luce di distanza, rimase osservabile a occhio nudo per mesi, risplendendo con una luminosità tale da essere visibile persino di giorno, mentre di notte era possibile leggere alla sua luce. Una supernova che si trovasse a 500 anni-luce (un decimo di quella distanza) sarebbe cento volte più luminosa e potrebbe letteralmente trasformare la notte in giorno. Per comprendere la violenza di una tale esplosione, pensate soltanto che la sua luce riuscirebbe a competere con quella del Sole, pur essendo decine di milioni di volte più lontana (il nostro Sole è a otto minuti-luce di distanza dalla Terra). Se l’esplosione di una supernova avvenisse a una distanza sufficientemente ridotta, potrebbe lasciare la Terra intatta, ma emettere una quantità di radiazioni sufficiente a uccidere tutti gli esseri viventi. In effetti, di recente è stata avanzata l’ipotesi che un’estinzione di creature marine avvenuta tra il Pleistocene e il Pliocene, circa due milioni di anni fa, sia stata causata dalle radiazioni cosmiche provenienti da una supernova dell’agglomerato di stelle Scorpione-Centauro. Alcuni scienziati ritengono che le forme di vita più avanzate abbiano concrete probabilità di evolversi unicamente nelle regioni delle galassie dove non ci siano troppe stelle – le cosiddette «zone di vita» –, poiché nelle regioni più dense i fenomeni come le supernove sarebbero abbastanza comuni da spegnere regolarmente ogni principio di evoluzione. Nell’intero universo esplodono in media centinaia di migliaia di supernove ogni giorno. In una singola galassia, una supernova si verifica circa una volta ogni secolo. Ma questa è soltanto la media. Sfortunatamente – almeno per quanto riguarda gli astronomi – l’ultima supernova registrata nella Via Lattea risale al 1604, prima dell’invenzione del telescopio.

La principale candidata a diventare la prossima supernova nella nostra galassia è una stella chiamata Rho Cassiopeiae. Fortunatamente, si trova a 10.000 anni-luce da noi, una distanza di sicurezza sufficiente a farci restare tranquilli. Essa appartiene a una classe di stelle note come ipergiganti gialle (nella Via Lattea ne sono state individuate in tutto soltanto sette). Un gruppo internazionale di astronomi ha iniziato a studiare questa stella nel 1993. Nel corso degli anni successivi, essi hanno osservato periodiche fluttuazioni – di poche centinaia di gradi – nella sua temperatura, per poi vederla piombare improvvisamente, nell’estate del 2000, da circa 7000 gradi a 4000 gradi. Durante quel periodo, gli astronomi hanno anche rilevato nell’atmosfera stellare la presenza di ossido di titanio, che pensano faccia parte di uno strato esterno espulso dalla stella con un’imponente onda d’urto.

Durante l’esplosione di una supernova, alcuni degli elementi più pesanti prodotti nelle fasi finali della vita della stella vengono rigettati nel gas della galassia, e forniscono parte della materia prima per la successiva generazione di stelle. Il nostro Sole contiene circa il 2 per cento di questi elementi più pesanti. Esso è una stella di seconda – o terza – generazione, formatasi circa cinque miliardi di anni fa da una nube di gas in rotazione che conteneva i detriti di precedenti supernove. La maggior parte del gas di quella nube andò a formare il Sole o si disperse, ma piccole quantità degli elementi più pesanti si raccolsero insieme per formare i corpi che oggi orbitano intorno al Sole, come la Terra e gli altri pianeti. L’oro dei nostri gioielli e l’uranio dei nostri reattori nucleari sono entrambi residui delle supernove che si sono verificate prima della nascita del nostro sistema solare!

Immediatamente dopo la sua formazione, la Terra era molto calda e priva di atmosfera. Nel corso del tempo, si raffreddò e acquistò un’atmosfera in seguito all’emissione di gas dalle rocce. In questa atmosfera primitiva noi non avremmo certo potuto sopravvivere: non conteneva ossigeno, ma una gran quantità di altri gas per noi tossici, come l’acido solfidrico (il gas a cui si deve il caratteristico odore delle uova marce). Ci sono però altre forme primitive di vita che possono prosperare in condizioni simili. Si pensa che esse si siano sviluppate negli oceani, forse in seguito a combinazioni casuali di atomi che dettero origine a strutture più grandi, le cosiddette «macromolecole», le quali erano dotate della capacità di assemblare altri atomi presenti nell’oceano fino a formare strutture simili. In tal modo, esse avrebbero iniziato a riprodursi e a moltiplicarsi. In alcuni casi, durante questa riproduzione si saranno verificati degli errori, la maggior parte dei quali saranno stati tali da far sì che le nuove macromolecole non fossero più in grado di riprodursi, finendo per essere distrutte. Tuttavia, alcuni errori avranno anche portato alla formazione di nuove macromolecole in grado di riprodursi con un’efficacia ancora maggiore. Grazie a tale vantaggio, queste ultime avranno poi tendenzialmente sostituito le macromolecole originarie, dando inizio a quel processo evolutivo che condusse allo sviluppo di organismi autoriproduttivi sempre più complessi. Le forme primitive di vita consumavano diverse materie prime, tra cui l’acido solfidrico, e liberavano ossigeno. Ciò venne gradualmente a cambiare la composizione dell’atmosfera fino a condurla ai suoi valori attuali, e permise così lo sviluppo di forme di vita superiori come i pesci, i rettili, i mammiferi e, infine, l’uomo.

Il XX secolo ha assistito alla trasformazione della nostra visione dell’universo: abbiamo compreso l’irrilevanza del nostro stesso pianeta nella vastità dell’universo, e abbiamo scoperto come il tempo e lo spazio siano curvi e inseparabili, come l’universo si stia espandendo e abbia avuto un inizio nel tempo.

L’idea secondo la quale l’universo sia stato in origine estremamente caldo e si sia poi progressivamente raffreddato durante l’espansione, si basa sulla teoria della gravità elaborata da Einstein, la relatività generale. Il fatto che questa teoria sia in accordo con tutti i dati d’osservazione di cui disponiamo oggi costituisce certo un suo grande trionfo. Tuttavia, la matematica non è concretamente in grado di lavorare con i numeri infiniti, cosicché, predicendo che l’universo ha avuto inizio con il big bang – cioè con un tempo nel quale la densità dell’universo e la curvatura dello spazio-tempo avrebbero dovuto essere infinite –, la teoria della relatività generale predice l’esistenza di un punto nell’universo in corrispondenza del quale la teoria stessa perde la propria validità, o viene meno. Un tale punto costituisce un esempio di ciò che i matematici definiscono una singolarità. Quando una teoria predice delle singolarità come una densità e una curvatura infinite, è un segno che dev’essere in un qualche modo riveduta. La relatività generale è una teoria incompleta, poiché non è in grado di dirci come l’universo abbia avuto inizio.

Ma oltre alla relatività generale, il XX secolo ha prodotto anche un’altra grande teoria parziale della natura, la meccanica quantistica. Quest’ultima si occupa dei fenomeni che si verificano su scale estremamente ridotte. La nostra ricostruzione del big bang indica che dev’esserci stato un tempo – nei primissimi istanti di vita dell’universo – in cui l’universo stesso era talmente piccolo che per studiarlo, anche dal punto di vista della sua struttura su larga scala, non sarebbe più possibile ignorare gli effetti su piccola scala della meccanica quantistica. Come vedremo nel seguente capitolo, la nostra più grande speranza di raggiungere una comprensione completa dell’universo, dall’inizio alla fine, è riposta in una sintesi di queste due teorie parziali in una singola teoria quantistica della gravità, una teoria nella quale le leggi ordinarie della scienza riescano effettivamente a valere ovunque, anche all’inizio del tempo, senza il bisogno di introdurre alcuna singolarità.