La traducción del griego pronto reveló que la Piedra Rosetta contenía un decreto del consejo general de sacerdotes egipcios emitido en 196 a. C. El texto registra los beneficios que el faraón Tolomeo había concedido al pueblo egipcio, y detalla los honores que, a cambio, los sacerdotes habían otorgado al faraón. Por ejemplo, declaraban que «se mantendrá un festival en honor del rey Tolomeo, el eterno, el amado de Ptah, el dios Epífanes Eucaristos, anualmente en los templos de toda la nación desde el 1.° de Troth durante cinco días, en los que se llevarán guirnaldas y se celebrarán sacrificios y libaciones y los demás honores habituales». Si las otras dos inscripciones contenían el mismo decreto idéntico, el desciframiento de los textos en jeroglíficos y demótica parecería ser sencillo. Sin embargo, quedaban tres obstáculos principales. Primero, la Piedra Rosetta está seriamente dañada, como puede verse en la Figura 54. El texto griego consta de 54 líneas, de las cuales las 26 últimas están dañadas. El texto demótico consta de 32 líneas, de las cuales el principio de las 14 primeras está dañado (obsérvese que la demótica y los jeroglíficos se escriben de derecha a izquierda). El texto jeroglífico es el que está en peores condiciones, ya que faltan completamente la mitad de las líneas, y las 14 líneas restantes (que se corresponden con las últimas 28 líneas del texto griego) faltan parcialmente. La segunda barrera al desciframiento es que las dos escrituras egipcias expresan la antigua lengua egipcia, que nadie había hablado durante al menos ocho siglos. Si bien era posible encontrar una serie de símbolos egipcios que se correspondieran con una serie de palabras griegas, lo que permitiría que los arqueólogos dedujeran el significado de los símbolos egipcios, era imposible establecer el sonido de las palabras egipcias. A no ser que los arqueólogos conocieran cómo se decían las palabras egipcias, no podrían deducir la fonética de los símbolos. Finalmente, el legado intelectual de Kircher aún alentaba a los arqueólogos a considerar la escritura egipcia en cuanto a semagramas, en vez de fonogramas, y por eso fueron muy pocos los que llegaron incluso a considerar la tentativa de un desciframiento fonético de los jeroglíficos.

Uno de los primeros estudiosos que cuestionó el prejuicio de que los jeroglíficos eran una escritura pictórica fue el prodigioso polifacético inglés Thomas Young. Nacido en 1773 en Milverton, Somerset, Young podía leer con fluidez a los dos años. Al cumplir catorce ya había estudiado griego, latín, francés, italiano, hebreo, caldeo, sirio, samaritano, árabe, persa, turco y etíope, y cuando comenzó a estudiar en el Emmanuel College, de la Universidad de Cambridge, su brillantez le granjeó el apodo de «el Fenómeno Young». En Cambridge estudió medicina, pero se decía que sólo le interesaban las enfermedades, no los pacientes que las tenían. Gradualmente comenzó a concentrarse más en la investigación y menos en cuidar a los enfermos.

Young llevó a cabo una serie de extraordinarios experimentos médicos, muchos de ellos con el objeto de explicar cómo funciona el ojo humano. Estableció que la percepción del color es el resultado de tres tipos distintos de receptores, cada uno de ellos sensible a uno de los tres colores primarios. Luego, colocando aros de metal alrededor de un ojo ocular viviente, mostró que enfocar no requería la distorsión de todo el ojo y postuló que las lentes internas hacían todo el trabajo. Su interés por la óptica le llevó hacia la física y otra serie de descubrimientos. Publicó «La teoría ondulatoria de la luz», un artículo clásico sobre la naturaleza de la luz; creó una explicación nueva y mejor de las mareas; definió formalmente el concepto de energía y publicó innovadores artículos sobre el tema de la elasticidad. Young parecía capaz de abordar problemas en casi cualquier tema, pero ésta no era su única ventaja. Su mente se fascinaba tan fácilmente que él saltaba de un tema a otro, embarcándose en un nuevo problema antes de finalizar completamente el anterior.

Cuando Young oyó hablar de la Piedra Rosetta, ésta se convirtió en un desafío irresistible. En el verano de 1814 se puso en camino hacia su vacación anual en el pueblo costero de Worthing, llevándose consigo una copia de las tres inscripciones. El gran avance de Young se produjo cuando se centro en un conjunto de jeroglíficos enmarcados en una línea, a los que se denomina un cartucho. Su presentimiento fue que estos jeroglíficos estaban rodeados por una línea porque representaban algo muy importante, posiblemente el nombre del faraón Tolomeo, porque su nombre griego, Ptolemaios, se mencionaba en el texto griego. Si esto era así, permitiría a Young descubrir la fonética de los jeroglíficos correspondientes, porque el nombre de un faraón se pronunciaría aproximadamente igual sin importar la lengua. El cartucho de Tolomeo se repite seis veces en la Piedra Rosetta, a veces en una versión que se ha llamado normal, y a veces en una versión más larga y más elaborada. Young asumió que la versión grande era el nombre de Tolomeo con sus títulos y se concentró en los símbolos que aparecían en la versión normal, adivinando el valor sonoro de cada jeroglífico (Tabla 13).

Aunque entonces no lo sabía, Young se las arregló para

establecer la correlación entre la mayoría de los jeroglíficos y su

valor sonoro correcto. Afortunadamente, había situado los dos

primeros jeroglíficos (![]() ), que aparecían uno encima del otro, en su

orden fonético correcto. El escriba había colocado los jeroglíficos

de esta manera por razones estéticas, a expensas de la claridad

fonética. Los escribas tendían a escribir de ese modo para evitar

los espacios en blanco y mantener la armonía visual; a veces

incluso intercambiaban la posición de las letras contradiciendo

cualquier regla de ortografía, simplemente para aumentar la belleza

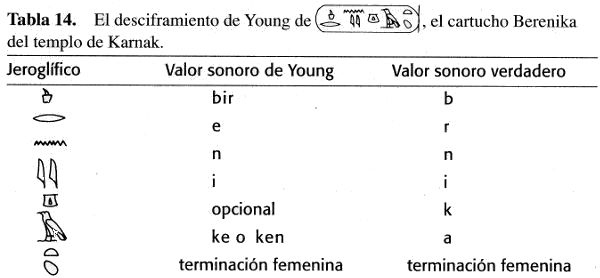

de una inscripción. Después de este desciframiento, Young descubrió

un cartucho en una inscripción copiada del templo de Karnak, en

Tebas, y sospechó que era el nombre de una reina tolemaica:

Berenika (o Berenice). Repitió la misma estrategia; los resultados

se muestran en la Tabla 14.

), que aparecían uno encima del otro, en su

orden fonético correcto. El escriba había colocado los jeroglíficos

de esta manera por razones estéticas, a expensas de la claridad

fonética. Los escribas tendían a escribir de ese modo para evitar

los espacios en blanco y mantener la armonía visual; a veces

incluso intercambiaban la posición de las letras contradiciendo

cualquier regla de ortografía, simplemente para aumentar la belleza

de una inscripción. Después de este desciframiento, Young descubrió

un cartucho en una inscripción copiada del templo de Karnak, en

Tebas, y sospechó que era el nombre de una reina tolemaica:

Berenika (o Berenice). Repitió la misma estrategia; los resultados

se muestran en la Tabla 14.

De los trece jeroglíficos de ambos cartuchos, Young había

descifrado la mitad de ellos perfectamente y un cuarto parcialmente

bien. También había identificado correctamente el símbolo de la

terminación femenina, colocado tras los nombres de reinas y diosas.

Aunque no podía saber el nivel de su éxito, la aparición de

![]() en ambos

cartuchos, representando a la i en ambas ocasiones, debió indicar a

Young que iba por buen camino y darle la confianza que necesitaba

para seguir adelante con los desciframientos. Sin embargo, su

trabajo se detuvo de repente. Parece ser que tenía demasiado

respeto al argumento de Kircher de que los jeroglíficos eran

semagramas, y no estaba dispuesto a echar por tierra ese paradigma.

Justificó sus propios descubrimientos fonéticos señalando que la

dinastía tolemaica era descendiente de Lagus, un general de

Alejandro Magno. En otras palabras, los tolomeos eran extranjeros,

y Young propuso la hipótesis de que sus nombres tuvieron que ser

deletreados porque no había para ellos un solo semagrama natural en

la lista normal de jeroglíficos. Resumió sus ideas comparando los

jeroglíficos con los caracteres chinos, que los europeos estaban

entonces empezando a comprender:

en ambos

cartuchos, representando a la i en ambas ocasiones, debió indicar a

Young que iba por buen camino y darle la confianza que necesitaba

para seguir adelante con los desciframientos. Sin embargo, su

trabajo se detuvo de repente. Parece ser que tenía demasiado

respeto al argumento de Kircher de que los jeroglíficos eran

semagramas, y no estaba dispuesto a echar por tierra ese paradigma.

Justificó sus propios descubrimientos fonéticos señalando que la

dinastía tolemaica era descendiente de Lagus, un general de

Alejandro Magno. En otras palabras, los tolomeos eran extranjeros,

y Young propuso la hipótesis de que sus nombres tuvieron que ser

deletreados porque no había para ellos un solo semagrama natural en

la lista normal de jeroglíficos. Resumió sus ideas comparando los

jeroglíficos con los caracteres chinos, que los europeos estaban

entonces empezando a comprender:

Es sumamente interesante localizar algunos de los pasos mediante los que la escritura alfabética parece haber surgido de la jeroglífica; un proceso que efectivamente podría ser ilustrado en cierta medida por la manera en que los chinos modernos expresan una combinación extranjera de sonidos, convirtiendo simplemente los caracteres en «fonéticos» mediante una señal apropiada, en vez de retener su significado natural, y esta señal, en algunos libros impresos modernos, se acerca mucho al aro que rodea los nombres jeroglíficos.

Young llamó a estos logros «el entretenimiento de unas pocas horas de ocio». Perdió el interés en los jeroglíficos y concluyó su trabajo resumiéndolo en un artículo para el Suplemento de la Enciclopedia Británica de 1819.

Mientras tanto, en Francia, un joven y prometedor lingüista, Jean-François Champollion, estaba listo para llevar las ideas de Young a su conclusión natural. Aunque aún no había llegado a los treinta años, Champollion llevaba ya casi dos décadas fascinado por los jeroglíficos. La obsesión comenzó en 1880, cuando el matemático francés Jean-Baptiste Fourier, que había sido uno de los primeros «perros pequineses» de Napoleón, enseñó a Champollion, que entonces tenía diez años, su colección de antigüedades egipcias, muchas de las cuales estaban decoradas con extrañas inscripciones. Fourier le explicó que nadie podía interpretar esta escritura críptica y entonces el chico prometió que un día él resolvería el misterio. Sólo siete años después, cuando tenía diecisiete años, presentó un artículo titulado «Egipto bajo los Faraones». Era tan innovador que Champollion fue elegido inmediatamente para la Academia de Grenoble. Cuando se enteró de que se había convertido en un profesor adolescente, Champollion se emocionó tanto que se desmayó en el acto.

Champollion continuó sorprendiendo a sus coetáneos, dominando el latín, el griego, el hebreo, el etíope, el sánscrito, el zendo, el palevi, el árabe, el sirio, el caldeo, el persa y el chino, todo con la intención de armarse para el asalto a los jeroglíficos. Su obsesión la ilustra un incidente de 1808, cuando se encontró en la calle con un viejo amigo. El amigo mencionó casualmente que Alexander Lenoir, un conocido egiptólogo, había publicado un desciframiento completo de los jeroglíficos. Champollion se sintió tan destrozado que perdió el sentido en el acto. (Parece ser que tenía mucho talento para los desmayos). Su única razón para vivir parecía depender de ser el primero en leer la escritura de los antiguos egipcios. Afortunadamente para Champollion, los desciframientos de Lenoir eran tan fantasiosos como las tentativas del siglo XVII de Kircher, y el desafío continuó.

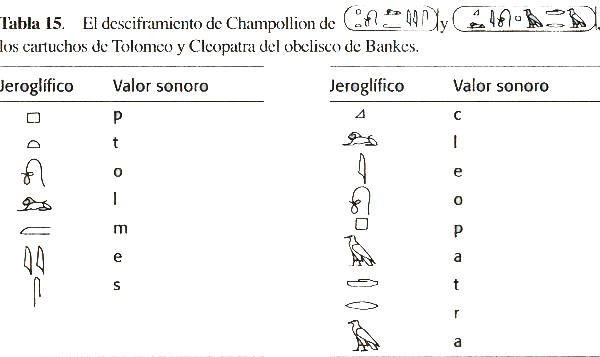

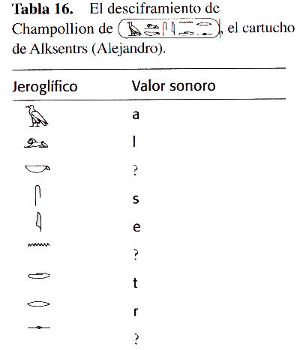

En 1822, Champollion aplicó el enfoque de Young a otros cartuchos. El naturalista británico W. J. Bankes había llevado a Dorset un obelisco con inscripciones griegas y jeroglíficas, y había publicado recientemente una litografía de estos textos bilingües, que incluían cartuchos de Tolomeo y Cleopatra. Champollion consiguió una reproducción y logró asignar valores sonoros a jeroglíficos individuales (Tabla 15). Las letras p, t, o, l y e aparecían en los dos nombres; en cuatro de los casos estaban representadas por el mismo jeroglífico tanto en Tolomeo como en Cleopatra, y en un solo caso, la t, había una discrepancia. Champollion supuso que el sonido t podía ser representado por dos jeroglíficos, de igual manera que en inglés el sonido duro c se puede representar por medio de la c o de la k, como en cat (gato) y en kid (chaval). Inspirado por su éxito, Champollion comenzó a tratar cartuchos que carecían de traducción bilingüe, sustituyendo siempre que podía los valores sonoros de los jeroglíficos que ya había derivado de los cartuchos de Tolomeo y Cleopatra. Su primer cartucho misterioso (Tabla 16) contenía uno de los nombres más importantes de los tiempos antiguos. A Champollion le resultaba obvio que la tarjeta, que parecía leerse como a-l-?-s-e-?-t-r-?, representaba el nombre alksentrs, Alexandros en griego, o Alejandro en castellano. También le pareció evidente a Champollion que a los escribas no les gustaba utilizar las vocales, y a menudo las omitían; los escribas asumían que los lectores no tendrían problemas para rellenar las vocales que faltaban. Con otros dos jeroglíficos en su haber, el joven erudito estudió otras inscripciones y descifró una serie de cartuchos. Sin embargo, todos estos progresos eran meramente una extensión del trabajo de Young. Todos estos nombres, como Alejandro o Cleopatra, todavía eran extranjeros, lo que apoyaba la teoría de que sólo se recurría a la fonética para las palabras que quedaban fuera del léxico egipcio tradicional.

Luego, el 14 de septiembre de 1822, Champollion recibió unos

relieves procedentes del templo de Abú Simbel, que contenían

cartuchos que precedían al período de la dominación grecorromana.

La importancia de estos cartuchos radicaba en que eran lo

suficientemente antiguos como para contener nombres egipcios

tradicionales y, sin embargo, aún aparecían deletreados: una clara

prueba contra la teoría de que sólo se recurría a deletrear en el

caso de los nombres extranjeros. Champollion se centró en un

cartucho que sólo contenía cuatro jeroglíficos: ![]() . Los dos primeros símbolos eran

desconocidos, pero del par repetido al final,

. Los dos primeros símbolos eran

desconocidos, pero del par repetido al final, ![]() , se sabía, porque aparecía en el

cartucho de Alejandro (alksentrs), que representaba dos veces la

letra s. Esto significaba que el cartucho representaba (?-?-s-s).

Entonces, Champollion recurrió a sus amplios conocimientos

lingüísticos. Aunque el copto, el descendiente directo de la

antigua lengua egipcia, había dejado de ser una lengua viva en el

siglo XI, todavía existía en forma fosilizada en la

liturgia de la Iglesia cristiana copta. Champollion había aprendido

el copto cuando aún era un adolescente, y lo dominaba tanto que lo

usaba para escribir en su diario. Sin embargo, hasta ese momento,

nunca había pensado que el copto podría ser también la lengua de

los jeroglíficos.

, se sabía, porque aparecía en el

cartucho de Alejandro (alksentrs), que representaba dos veces la

letra s. Esto significaba que el cartucho representaba (?-?-s-s).

Entonces, Champollion recurrió a sus amplios conocimientos

lingüísticos. Aunque el copto, el descendiente directo de la

antigua lengua egipcia, había dejado de ser una lengua viva en el

siglo XI, todavía existía en forma fosilizada en la

liturgia de la Iglesia cristiana copta. Champollion había aprendido

el copto cuando aún era un adolescente, y lo dominaba tanto que lo

usaba para escribir en su diario. Sin embargo, hasta ese momento,

nunca había pensado que el copto podría ser también la lengua de

los jeroglíficos.

Champollion se preguntó si el primer signo del cartucho,

![]() , podría ser un

semagrama que representase al sol, esto es, un dibujo del sol sería

el símbolo de la palabra «sol». A continuación, en un acto de genio

intuitivo, supuso que el valor sonoro del semagrama sería el de la

palabra copta para sol, ra. Esto le dio la secuencia (ra-

?-s-s). Sólo un nombre faraónico parecía encajar. Teniendo en

cuenta la irritante omisión de vocales, y suponiendo que la letra

que faltaba era la m, entonces sin duda tendría que ser el

nombre de Ramsés, uno de los faraones más importantes, y uno de los

más antiguos. Se había roto el hechizo. Incluso los nombres

tradicionales se escribían fonéticamente. Champollion corrió a la

oficina de su hermano y proclamó «Je tiens l’affaire!».

(«¡Ya lo tengo!»), pero, una vez más, su intensa pasión por los

jeroglíficos fue más fuerte que él. No tardó en perder el

conocimiento y estuvo postrado en cama los cinco días

siguientes.

, podría ser un

semagrama que representase al sol, esto es, un dibujo del sol sería

el símbolo de la palabra «sol». A continuación, en un acto de genio

intuitivo, supuso que el valor sonoro del semagrama sería el de la

palabra copta para sol, ra. Esto le dio la secuencia (ra-

?-s-s). Sólo un nombre faraónico parecía encajar. Teniendo en

cuenta la irritante omisión de vocales, y suponiendo que la letra

que faltaba era la m, entonces sin duda tendría que ser el

nombre de Ramsés, uno de los faraones más importantes, y uno de los

más antiguos. Se había roto el hechizo. Incluso los nombres

tradicionales se escribían fonéticamente. Champollion corrió a la

oficina de su hermano y proclamó «Je tiens l’affaire!».

(«¡Ya lo tengo!»), pero, una vez más, su intensa pasión por los

jeroglíficos fue más fuerte que él. No tardó en perder el

conocimiento y estuvo postrado en cama los cinco días

siguientes.

Champollion había demostrado que los escribas a veces sacaban partido al principio de un tipo de adivinanza. En estas adivinanzas, que aún aparecen en los pasatiempos para niños, las palabras largas se descomponen en sus componentes fonéticos, que luego se representan mediante semagramas. Por ejemplo, la palabra inglesa belief (creencia) se puede descomponer en dos sílabas, be-lief, que entonces se puede reescribir como bee-leaf (abeja-hoja[17]). En vez de escribir la palabra fonéticamente, se puede representar con la imagen de una abeja seguida de la imagen de una hoja. En el ejemplo descubierto por Champollion, sólo la primera sílaba ra se representa mediante una imagen de adivinanza, un dibujo del sol, mientras que el resto de la palabra se escribe más convencionalmente.

La trascendencia del semagrama del sol en el cartucho de Ramsés es enorme, porque restringe claramente las posibilidades acerca de la lengua que hablaban los escribas. Por ejemplo, los escribas no podían haber hablado el griego, porque eso habría significado que el cartucho se pronunciaría «helios-mses». El cartucho sólo tiene sentido si los escribas hablaban un tipo de copto, porque entonces el cartucho se pronunciaría «ra-mses».

Aunque éste era un cartucho más, su desciframiento demostró claramente los cuatro principios fundamentales de los jeroglíficos. Primero, la lengua de la escritura por lo menos está relacionada con el copto, y, efectivamente, el examen de otros jeroglíficos mostró que se trataba de copto puro y simple. Segundo, los semagramas se utilizaban para representar algunas palabras, p. e., la palabra «sol» se representa con un simple dibujo del sol. Tercero, para la mayor parte de lo que escribían, los antiguos escribas utilizaban un alfabeto fonético relativamente convencional. Este último punto es el más importante, y Champollion afirmó que la fonética era el «alma» de los jeroglíficos.

Usando su profundo conocimiento del copto, Champollion comenzó un desciframiento sin obstáculos y prolífico de los jeroglíficos que no estaban en las tarjetas. En menos de dos años identificó los valores fonéticos de la mayoría de los jeroglíficos y descubrió que algunos de ellos representaban combinaciones de dos o incluso tres consonantes. Esto a veces ofrecía a los escribas la opción de escribir una palabra usando muchos jeroglíficos simples o sólo unos pocos jeroglíficos multiconsonánticos.

Champollion envió sus resultados iniciales al señor Dacier, secretario permanente de la Academia Francesa de Inscripciones. Después, en 1824, a la edad de treinta y cuatro años, Champollion publicó todos sus logros en un libro titulado Précis du système hiéroglyphique. Por primera vez en catorce siglos era posible leer la historia de los faraones, tal como la habían escrito los escribas. Para los lingüistas, esto presentaba la oportunidad de estudiar la evolución de una lengua y una escritura a lo largo de un período de más de tres mil años. Los jeroglíficos se podían comprender y trazar desde el tercer milenio a. C. hasta el siglo cuarto de nuestra era. Además, la evolución de los jeroglíficos se podía comparar con las escrituras hierática y demótica, que ahora también podrían ser descifradas.

Durante muchos años, la política y las envidias impidieron que el magnífico logro de Champollion fuera aceptado universalmente. Thomas Young fue un crítico particularmente acerbo. En algunas ocasiones, Young negaba que los jeroglíficos pudieran ser en su mayor parte fonéticos; otras veces, aceptaba el argumento, pero se quejaba de que había sido él quien había llegado a esa conclusión antes que Champollion y que el francés se había limitado a rellenar las lagunas. Gran parte de la hostilidad de Young fue el resultado del hecho que Champollion no le dio ningún crédito, a pesar de que es probable que los logros iniciales de Young le dieran la inspiración para el desciframiento completo.

En julio de 1828 Champollion emprendió su primera expedición a Egipto, que duró dieciocho meses. Era una oportunidad extraordinaria para ver directamente las inscripciones que previamente sólo había visto en dibujos o litografías. Treinta años antes, la expedición de Napoleón había hecho todo tipo de conjeturas sobre el significado de los jeroglíficos que adornaban los templos, pero ahora Champollion podía simplemente leerlos carácter por carácter y reinterpretarlos correctamente. Su visita sucedió justo a tiempo. Tres años después, tras haber redactado sus notas, dibujos y traducciones procedentes de su expedición a Egipto, sufrió un grave derrame cerebral. La racha de desmayos que había sufrido a lo largo de su vida era quizá sintomática de una enfermedad mucho más seria, exacerbada por su obsesivo e intenso estudio. Murió el 4 de marzo de 1832, a los cuarenta y un años.

El misterio del Lineal B

Los dos siglos transcurridos desde los logros de Champollion, los egiptólogos han seguido mejorando su comprensión de las complejidades de los jeroglíficos. Su nivel de comprensión es ahora tan alto que los eruditos son capaces de desenmarañar jeroglíficos codificados, que están entre los textos cifrados más antiguos del mundo. Algunas de las inscripciones encontradas en las tumbas de los faraones estaban codificadas utilizando una variedad de técnicas, incluida la cifra de sustitución. A veces se usaban símbolos inventados en vez del jeroglífico establecido y en otras ocasiones se empleaba un jeroglífico fonéticamente diferente pero visualmente similar en vez del correcto. Por ejemplo, el jeroglífico del áspid con cuernos, que normalmente representa a la f, se usaba en vez de la serpiente, que representa a la z. Generalmente, estos epitafios codificados no se hacían con la intención de ser indescifrables, sino que más bien servían como rompecabezas crípticos para despertar la curiosidad de los transeúntes, a los que se tentaba de esta forma para que permanecieran más tiempo junto a una tumba en vez de pasar de largo.

Tras haber conquistado los jeroglíficos, los arqueólogos pasaron a descifrar muchas otras escrituras antiguas, incluidos los textos cuneiformes de Babilonia, las runas Kök-Turki de Turquía y el alfabeto brahmi de India. Sin embargo, la buena noticia para los Champollion en ciernes es que aún quedan muchas excelentes escrituras por descifrar, como la etrusca y ciertas escrituras indostaníes (véase el Apéndice F). La gran dificultad para descifrar las escrituras que quedan es que no hay puntales, ni nada que permita al descifrador desvelar el significado de estos textos antiguos. Con los jeroglíficos egipcios fueron los cartuchos los que sirvieron de puntales, dando a Young y a Champollion la primera pista sobre la base fonética subyacente. Sin puntales, el desciframiento de una escritura antigua podría parecer imposible, pero hay un notable ejemplo de una escritura que fue desenmarañada sin la ayuda de un puntal. El Lineal B, una escritura cretense que se remonta a la Edad de Bronce, fue descifrado sin ninguna pista de ayuda legada por los antiguos escribas. Fue resuelto mediante una combinación de lógica e inspiración, un potente ejemplo de criptoanálisis puro. De hecho, el desciframiento del Lineal B se considera generalmente como el mayor de los logros arqueológicos.

La historia del Lineal B comienza con las excavaciones de sir Arthur Evans, uno de los arqueólogos más eminentes de principios de siglo. Evans estaba interesado en el período de la historia de Grecia descrito por Homero en sus poemas épicos gemelos, la Ilíada y la Odisea. Homero relata la historia de la guerra de Troya, la victoria griega en Troya y las proezas subsiguientes del héroe conquistador Ulises, sucesos que supuestamente tuvieron lugar en el siglo XII a. C. Algunos eruditos del siglo XIX habían considerado los poemas épicos de Homero como meras leyendas, pero en 1872 el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann excavó el emplazamiento de la misma Troya, cerca de la costa occidental de Turquía, y de pronto los mitos homéricos se convirtieron en Historia. Entre 1872 y 1900, los arqueólogos descubrieron aún más pruebas que sugieren un rico período de la historia prehelénica, que precedía a la era clásica griega de Pitágoras, Platón y Aristóteles en unos seiscientos años. El período prehelénico duró desde 2800 a 1100 a. C., y fue durante los últimos cuatro siglos de esta etapa cuando la civilización alcanzó su cima. En la península griega se centraba en torno a Micenas, donde los arqueólogos excavaron una gran variedad de artefactos y tesoros. Sin embargo, a sir Arthur Evans le había dejado perplejo el hecho de que los arqueólogos no descubrieran ninguna forma de escritura. No podía aceptar que una sociedad tan sofisticada hubiera sido totalmente analfabeta, y se decidió a demostrar que la civilización micénica tenía alguna forma de escritura.

Después de ponerse en contacto con varios comerciantes de antigüedades en Atenas, sir Arthur encontró finalmente algunas piedras grabadas, que parecían ser sellos que se remontaban a la era prehelénica. Los signos que aparecían en los sellos parecían ser emblemáticos en vez de escritura genuina, similares a los símbolos que se usan en heráldica. Sin embargo, este descubrimiento le dio el ímpetu necesario para continuar su búsqueda. Se decía que los sellos procedían de la isla de Creta, y en particular de Cnosos, donde según la leyenda se encontraba el palacio del rey Minos, el centro de un imperio que dominaba el Egeo. Sir Arthur partió para Creta y comenzó a excavar en marzo de 1900. Los resultados fueron tan espectaculares como rápidos.

Excavó los restos de un lujoso palacio, repleto de una intrincada red de pasadizos y adornado con frescos de muchachos saltando sobre feroces toros. Evans especuló que el deporte del salto de toro estaba ligado de alguna forma con la leyenda del Minotauro, el monstruo con cabeza de toro que se alimentaba de jovencitos, y sugirió que la complejidad de los pasillos del palacio había inspirado la historia del laberinto del Minotauro.

El 31 de marzo, sir Arthur comenzó a desenterrar el tesoro que más había deseado. Inicialmente descubrió una sola tablilla de arcilla con una inscripción y pocos días después un cofre de madera lleno de esas tablillas, y luego reservas de material escrito que superaban todas sus expectativas. Originalmente, todas estas tablillas de arcilla habían sido secadas al sol, en vez de ser cocidas, para poder reciclarse simplemente añadiendo agua. A lo largo de los siglos, la lluvia debería haber disuelto las tablillas, que se habrían perdido para siempre. Sin embargo, parece ser que el palacio de Cnosos había sido destruido por un incendio, que coció las tablillas y contribuyó a preservarlas durante tres mil años. Estaban en tan buen estado que aún era posible distinguir las huellas digitales de los escribas.

Las tablillas comprendían tres categorías. La primera serie de tablillas, que databan desde 2000 a 1650 a. C., consistía meramente en dibujos, probablemente semagramas, aparentemente relacionados con los símbolos de los sellos que sir Arthur Evans había comprado a los comerciantes de Atenas. La segunda serie de tablillas, que databa desde 1750 a 1450 a. C., estaban inscritas con caracteres que consistían en simples líneas, por lo que esa escritura recibió el nombre de Lineal A. La tercera serie de tablillas, que databa desde 1450 a 1375 a. C., tenía una escritura que parecía ser un Lineal A perfeccionado, por lo que fue llamada Lineal B. Como la mayoría de las tablillas eran Lineal B, y como era la escritura más reciente, sir Arthur y otros arqueólogos creían que el Lineal B ofrecía la mejor posibilidad de desciframiento.

Muchas de las tablillas parecían contener inventarios. Con tantas columnas de caracteres numéricos era relativamente fácil deducir el sistema numeral, pero los caracteres fonéticos eran muchísimo más desconcertantes. Parecían una colección sin sentido de garabatos arbitrarios. El historiador David Kahn describió algunos de los caracteres individuales como «un arco gótico rodeando una línea vertical, una escalera, un corazón atravesado por una raíz, un tridente doblado con una lengüeta, un dinosaurio de tres patas mirando hacia atrás, una A con una línea horizontal extra que la cruza, una S al revés, un vaso alto de cerveza, medio lleno, con un lazo atado en el borde; docenas de ellos no se parecen a nada en absoluto». Sólo se pudieron establecer dos hechos útiles acerca del Lineal B. Primero, la dirección de la escritura era claramente de izquierda a derecha, ya que cualquier espacio al final de una línea quedaba generalmente a la derecha. Segundo, había 90 caracteres distintos, lo que implicaba que la escritura era, casi sin duda silábica. Las escrituras puramente alfabéticas tienden a tener entre 20 y 41 caracteres (el ruso, por ejemplo, tiene 36 signos, y el árabe, 28). En el otro extremo, las escrituras que se basan en semagramas tienden a tener cientos o incluso miles de signos (el chino tiene más de 5.000). Las escrituras silábicas ocupan el punto medio, con entre 50 y 100 caracteres silábicos. Aparte de estos dos hechos, el Lineal B era un misterio insondable.

El problema fundamental era que nadie podía estar seguro de en

qué idioma estaba escrito el Lineal B. Inicialmente, se especuló

que el Lineal B era una forma escrita del griego, porque siete de

los caracteres tenían gran similitud con caracteres de la escritura

chipriota clásica, que se sabía que era una forma de escritura

griega utilizada entre 600 y 200 a. C. Pero comenzaron a

surgir dudas. La consonante final más frecuente en griego es la s,

y, por consiguiente, el carácter final más frecuente en la

escritura chipriota es ![]() , que representa la sílaba se; como

los caracteres son silábicos, una consonante sola tiene que ser

representada por una combinación de consonante-vocal, en la que la

vocal permanece muda. Este mismo carácter aparece también en el

Lineal B, pero casi nunca se encuentra al final de una palabra,

indicando que el Lineal B no podía ser el griego. El consenso

general era que el Lineal B, una escritura más antigua,

representaba una lengua desconocida y extinta. Cuando esta lengua

se extinguió, la escritura permaneció y evolucionó a lo largo de

los siglos hasta convertirse en la escritura chipriota, que se

usaba para escribir el griego. Por tanto, las dos escrituras

parecían similares pero expresaban lenguas totalmente

diferentes.

, que representa la sílaba se; como

los caracteres son silábicos, una consonante sola tiene que ser

representada por una combinación de consonante-vocal, en la que la

vocal permanece muda. Este mismo carácter aparece también en el

Lineal B, pero casi nunca se encuentra al final de una palabra,

indicando que el Lineal B no podía ser el griego. El consenso

general era que el Lineal B, una escritura más antigua,

representaba una lengua desconocida y extinta. Cuando esta lengua

se extinguió, la escritura permaneció y evolucionó a lo largo de

los siglos hasta convertirse en la escritura chipriota, que se

usaba para escribir el griego. Por tanto, las dos escrituras

parecían similares pero expresaban lenguas totalmente

diferentes.

Sir Arthur Evans era un gran partidario de la teoría de que el Lineal B no era una forma escrita del griego y creía que representaba una lengua nativa de Creta. Estaba convencido de que había una fuerte evidencia arqueológica para apoyar su argumento. Por ejemplo, sus descubrimientos en la isla de Creta sugerían que el imperio del rey Minos, conocido como el imperio minoico, era mucho más avanzado que la civilización micénica de la península. El imperio minoico no era un dominio del imperio micénico, sino su rival, posiblemente incluso el poder dominante. El mito del Minotauro apoyaba esta posición. La leyenda describía cómo el rey Minos exigía que los atenienses le enviaran grupos de jovencitos y doncellas para ser sacrificados al Minotauro. En resumen Evans concluyó que los minoicos eran tan prósperos que habrían retenido su lengua nativa, en vez de adoptar el griego, el idioma de sus rivales.