Chapitre 3

La théorie des boucles

Pendant ma thèse, je me suis remis à voyager comme avant, à la recherche de nouvelles idées et de nouveaux amis, mais avec un objectif beaucoup plus précis cette fois : rencontrer des gens intéressés par la gravitation quantique et les problèmes du temps et de l'espace. Je suis parti rendre visite aux plus grandes figures mondiales de la gravitation quantique, avec des budgets provenant de différentes sources : les fonds accordés par la loi italienne aux doctorants pour partir étudier à l'étranger, une bourse d'étude allouée par une fondation privée, dont j'ai appris l'existence incidemment par une note affichée au Département de Physique à Trente, ou encore mes propres économies. J'annonçais ma visite par lettre (le courrier électronique n'existait pas encore) et je partais.

Londres et Syracuse

La première personne que j'ai voulu voir est Chris Isham, l'auteur de l'article qui avait suscité mon enthousiasme sur le sujet. Je suis resté deux mois avec lui à l'Imperial College de Londres. Là, j'ai rencontré pour la première fois le monde coloré et international des chercheurs de physique théorique : des jeunes en costume cravate se mêlaient avec le plus grand naturel à des chercheurs aux pieds nus et aux longs cheveux sortant de bandeaux colorés ; toutes les langues et toutes les physionomies du monde se croisaient, et l'on y percevait une espèce de joie de la différence, dans le partage d'un même respect de l'intelligence. J'y retrouvais beaucoup de l'esprit libre et joyeux des communautés hippies que j'avais rencontrées, et aimées, dans mes voyages d'une époque précédente.

Chris était le gourou de la gravité quantique. Il connaissait tout ce qu'on pouvait connaître sur le problème. Il connaissait aussi la psychanalyse jungienne, la théologie, et toutes sortes d'autres sujets, qui se mélangeaient naturellement dans son discours. Il avait un naturel gentil et doux, moitié grand sage capable de donner le conseil juste à chacun, et moitié éternel jeune homme toujours émerveillé par le mystère du monde. Je lui ai exposé mes premières idées, très floues, et je l'ai écouté. Il m'a fait voir, gentiment, les erreurs et l'imprécision de mes considérations. Je méditais sur ses paroles durant de longues promenades à proximité de l'Imperial College, dans les jardins de Kensington. Ce sont des jardins magiques où rôde Peter Pan, le garçon qui ne voulait pas grandir… J'ai photocopié tout ce qui existait sur le sujet au College, et j'ai lu énormément.

Un jour, Chris m'a dit qu'aux États-Unis un jeune chercheur indien nommé Abhay Ashtekar avait réussi à réécrire la théorie de la relativité générale d'Einstein sous une forme légèrement différente, qui pourrait bien simplifier le problème. Selon Chris, il serait probablement plus aisé d'approcher la gravitation quantique en partant de la nouvelle formulation d'Ashtekar.

Je suis donc parti aux États-Unis pour rencontrer Abhay Ashtekar. Il travaillait à l'Université de Syracuse. C'était Syracuse aux États-Unis, pas en Sicile, mais quand même, l'idée d'aller dans une ville du même nom que celle où avait vécu l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, Archimède, me paraissait de bonne augure.

Je suis resté là deux mois pour étudier cette nouvelle formulation qui n'était pas encore publiée. Abhay était rayonnant d'énergie, il avait déjà un petit groupe autour de lui, qu'il dirigeait avec le charme de sa personnalité méticuleuse et courageuse en même temps. Il réunissait ses collaborateurs dans une salle et remplissait les tableaux noirs d'une écriture fine et précise, pour faire, mille fois de suite, « le point de la situation », énumérer et débattre des questions ouvertes. Sa façon de penser était analytique : il n'arrêtait pas de revenir sur le raisonnement déjà fait, de le corriger, de le réviser, jusqu'au moment où une faille commençait à émerger – et où une autre direction possible, restée cachée, se dévoilait. Il n'acceptait pas d'erreur, de zone d'ombre, dans sa propre pensée. Il semblait représenter une sorte d'équilibre magique entre Orient et Occident, l'une de ces formes d'intelligence nouvelle qui naissent quand des civilisations différentes ont le courage de se mêler. Je participais à ces réunions, avide d'apprendre.

Parallèlement, je rédigeais mes premiers articles de physique, et je me rendais, sans invitation ni soutien financier, dans les colloques où le sujet était débattu. Dans l'un de ces colloques, à Santa Barbara en Californie, j'ai appris l'existence d'un autre jeune chercheur, américain, nommé Lee Smolin. Il utilisait la nouvelle formulation de la relativité générale trouvée par Ashtekar et, en travaillant avec son ami Ted Jacobson, il était parvenu à trouver d'étranges solutions à l'équation de Wheeler-DeWitt. Je suis donc allé voir Smolin à l'université de Yale pour savoir à quoi ressemblaient ces solutions, et c'est ainsi qu'une grande amitié est née.

Yale

La veille de mon départ de Syracuse pour Yale, ma fiancée m'a téléphoné d'Italie pour me signifier la fin de notre histoire. Je me suis senti précipité dans le plus noir désespoir. Mon humeur était si sombre que je voulais annuler mon départ. Mais il était trop tard pour me désister, et je suis parti quand même. Quand je suis arrivé chez Smolin, assez intimidé, j'ai commencé à lui parler de mes études puis, brusquement, mon amour anéanti m'est revenu à l'esprit, et les larmes me sont montées aux yeux. Lee était stupéfait. Mais quand j'ai expliqué – en le priant de m'excuser – les raisons de mon comportement bizarre, il a commencé à me parler de sa fiancée récemment perdue… Nous avons laissé la physique de côté et nous avons passé l'après-midi à naviguer sur un petit bateau à voile, parlant de nos vies et de nos rêves.

Le lendemain, Lee a commencé à me parler des difficultés qu'il rencontrait à essayer de comprendre les nouvelles solutions de l'équation de Wheeler-DeWitt qu'il avait trouvé avec Ted Jacobson. La façon de penser de Lee était à l'opposé de celle d'Ashtekar : Lee ne regardait qu'en avant, il cherchait à voir à travers l'obscurité de tout ce que nous ne savions pas, à deviner ce qu'il pouvait y avoir derrière l'écran de notre ignorance. Il n'avait aucune crainte de dire des bêtises : il pensait qu'une seule intuition qui marche vaut bien mille suggestions à jeter. Lee est un visionnaire, de l'espèce d'un Giordano Bruno, qui, le premier, a parlé d'un espace infini empli d'une infinité de mondes, ou d'un Kepler, qui le premier a libéré les planètes des sphères cristallines des ciels, et les a laissées libres de suivre de pures trajectoires mathématiques dans l'espace – des hommes qui ont su rêver de nouvelles façons de concevoir le monde.

L'étrangeté des solutions trouvées par Lee et Ted tenait au fait que chacune d'elle était associée à une courbe fermée dans l'espace, un anneau, une boucle. Que signifiaient ces boucles ? Durant les longues discussions nocturnes sur le campus de Yale, alors que nous remâchions inlassablement le problème, une solution nous est apparue : ces boucles constituent les lignes de Faraday du champ gravitationnel quantique. On avait des lignes individuelles au lieu de l'ensemble continu de lignes du champ classique, parce qu'il s'agissait ici de la théorie quantique : dans la théorie quantique, le champ gravitationnel se brise en lignes de champs séparées les unes des autres, comme le champ électromagnétique se brise en photons.

Mais, puisque le champ gravitationnel est l'espace, nous ne pouvons pas dire que ces boucles sont immergées dans l'espace : elles sont l'espace elles-mêmes ! L'espace est constitué de ces boucles. Voilà ce que les équations nous disaient. Ainsi, c'est lors de ces conversations qu'est née l'idée qui devait déboucher sur ce qu'on appelle aujourd'hui la gravitation quantique à boucles.

Pendant plusieurs semaines, nous avons travaillé frénétiquement à réécrire entièrement la théorie de Wheeler-DeWitt en termes de boucles. Nous avons ainsi réussi à obtenir une nouvelle version de l'équation de Wheeler-DeWitt beaucoup mieux définie que l'équation originale, et nous y avons trouvé de nombreuses solutions tout en commençant à comprendre leur signification.

La solution déterminée par une seule boucle représente, grosso modo, un univers consistant seulement en un mince « filament d'espace » et rien d'autre. L'existence de ces univers constitués d'une seule boucle était le premier indice concret de la nature granulaire, ou quantique, de l'espace. Pour représenter notre monde, il suffisait de superposer un grand nombre de solutions constituées d'une seule boucle chacune. On obtenait ainsi un « tissu » formé d'un nombre fini de boucles. Contrairement au champ classique, où les lignes de Faraday sont en nombre infini, on peut compter le nombre de boucles dans le champ gravitationnel quantique. L'espace est tissé de ces objets à une dimension, les boucles, dont les mailles s'enchaînent dans les trois dimensions pour former un tissu 3D. Et de la même façon qu'un T-shirt paraît lisse de loin, tandis qu'avec une loupe on peut en compter les fils, l'espace paraît continu pour nous, alors qu'à très petite échelle, on peut en compter les boucles.

En l'absence de masses, les boucles restent fermées sur elles-mêmes. Au voisinage d'une masse, les boucles s'ouvrent, tout comme les boucles du champ électromagnétique s'ouvrent sous l'action de charges. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de masses au sens macroscopique. Les boucles du champ gravitationnel ont une taille de l'ordre de 10-33 cm (l'échelle de Planck), c'est-à-dire qu'elles sont des milliards de fois plus petites que les noyaux des atomes eux-mêmes. Le « tissu » formé par les boucles est beaucoup plus serré que les assemblages d'atomes qui « vivent » dessus. On pourrait voir ceux-ci comme des grosses perles brodées sur le fin tissu d'une chemise. C'est donc au niveau des particules élémentaires et de l'échelle de Planck que se produisent les interactions élémentaires entre masses et boucles. Un électron aura pour effet d'ouvrir les boucles de son voisinage. L'électron, ou toute autre particule à l'échelle de Planck, se trouve ainsi être l'extrémité d'un certain nombre de lignes du champ gravitationnel.

On pourrait dire que cette théorie réussit à quantifier l'espace, que celui-ci est devenu granulaire. Je préfère dire qu'il n'y a plus d'espace. Il n'y a que des particules, des champs et des boucles de champ gravitationnel, le tout en interaction.

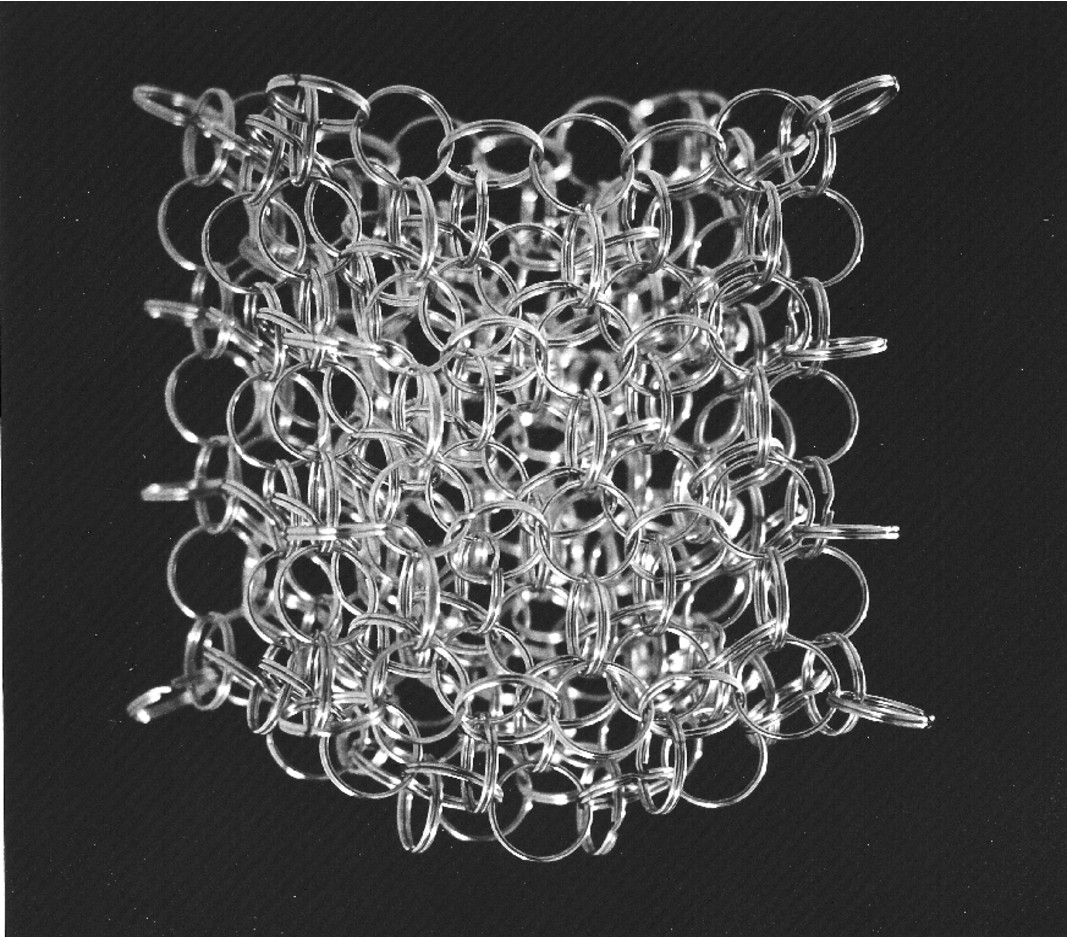

La figure 3 présente un modèle schématique de la structure fine de l'espace : un enchevêtrement de boucles. J'ai construit un modèle destiné à illustrer l'idée, à cette époque, en faisant le tour des serruriers de Vérone pour acheter tous les anneaux de porte-clés que je pouvais trouver.

Fig. 3.1 La première image de l'espace suggérée par la théorie des boucles. À l'échelle la plus petite, l'espace est un ensemble de petits anneaux.

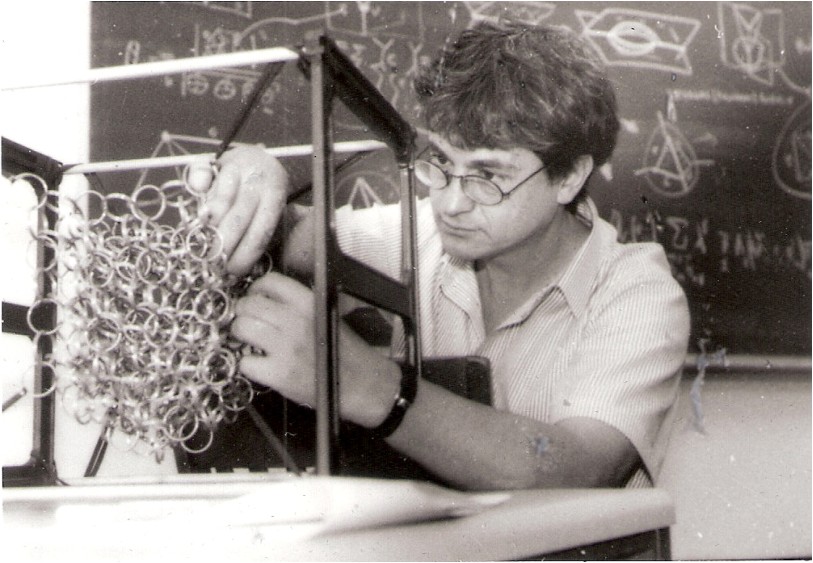

Fig. 3.2 Moi-même, jeune, en train de monter les anneaux.

Ce fut bien sûr une époque merveilleusement excitante. Dans les semaines suivantes, nous nous sommes rendus à Syracuse, voir Ashtekar, puis à Londres, voir Chris Isham, puis dans un grand colloque de physique à Goa, en Inde, où nous avons annoncé nos résultats publiquement pour la première fois. La naissance « officielle » de la théorie des boucles peut ainsi être datée de ce colloque en 1987. Nos résultats ont bientôt attiré l'attention et nous avons commencé à récolter des réactions positives de la part de la communauté scientifique.

Honnêteté intellectuelle

Le travail réalisé avec Lee Smolin à Yale a transformé ma vie, comme il a transformé la sienne. L'article que nous avons publié ensemble est toujours l'un des articles les plus cités en gravité quantique et il est à la source de nos carrières respectives dans les institutions scientifiques. L'amitié qui m'attache à Lee depuis lors ne s'est jamais démentie, et s'est nourrie de cette belle collaboration inaugurale, en particulier d'un épisode inoubliable, qui m'a beaucoup marqué, et qui explique mon respect immense pour Lee.

Le jour où nous avons décidé que nos résultats étaient assez développés pour écrire un article, Lee est venu me voir dans mon studio à Yale, l'air sérieux. Nous étions tous les deux conscients que nos résultats étaient significatifs. Lee m'a rappelé qu'au début de notre travail commun, l'un des premiers jours de mon séjour à Yale, c'était moi qui étais arrivé dans son studio avec un premier brouillon de l'idée d'une représentation de la gravité quantique sous forme de boucles, et il me proposa d'écrire d'abord moi-même un premier article court, afin de pouvoir garder la paternité de l'idée, après quoi nous ferions un article à deux, présentant tous les développements élaborés ensemble.

Sa proposition m'a semblé absurde : mon idée initiale était complètement vague, et sans sa contribution elle serait restée une hypothèse fumeuse et sans valeur ; mais Lee s'inquiétait pour moi, un peu plus jeune que lui, encore sans poste et totalement inconnu dans le monde scientifique. Il ne voulait pas me priver de la reconnaissance de ma contribution. Évidemment, j'ai refusé, et je m'en félicite : il aurait été totalement injuste de retirer son nom de la première annonce de notre idée. Mais cette offre généreuse de Lee a eu sur moi un effet énorme, non seulement sur notre amitié, mais aussi sur ma façon de concevoir la science.

Le monde de la science, comme j'ai pu le découvrir ensuite avec tristesse, y compris à mes dépens, n'a rien à voir avec un conte de fée. Les cas de vol d'idées d'autrui sont permanents. Beaucoup de chercheurs sont extrêmement soucieux d'arriver à être les premiers à formuler des idées, quitte à les souffler aux autres avant que ceux-ci ne parviennent à les publier, ou à réécrire l'histoire de manière à s'attribuer les étapes les plus importantes. Cela génère un climat de méfiance et de suspicion qui rend la vie amère et entrave gravement les progrès de la recherche. J'en connais beaucoup qui refuseront de parler à qui que ce soit des idées sur lesquelles ils sont en train de travailler avant de les avoir publiées.

En une minute, Lee Smolin m'a montré que tout cela est inutile. Il m'a offert son intégrité scientifique absolue, au point de frôler l'excès. Il m'a montré qu'il y a une façon bien plus belle de faire de la science, dans laquelle ce qui compte, c'est d'abord de découvrir et d'explorer ensemble, et ensuite de se montrer parfaitement honnête et généreux dans le partage des mérites, si jamais l'on trouve quelque chose.

C'est une leçon qui m'a profondément marqué, et que j'ai essayé de suivre toute ma vie. Je parle librement de mes idées à qui veut les entendre, sans rien cacher, et j'essaie de convaincre mes étudiants d'en faire autant, même si ce n'est pas toujours entendu. Ce qui n'empêche pas que des accidents se produisent, évidemment. Comme tous ceux qui sont impliqués dans la science, j'ai souffert que des idées me soient soustraites, volontairement ou même involontairement. Cela s'est passé de même avec Lee. Et j'ai moi aussi été accusé d'avoir publié des résultats qui s'inspiraient de quelque conversation avec d'autres. Dans un monde où les idées s'échangent continuellement, il est facile de perdre la trace des sources, et de prendre pour une idée à soi quelque chose qu'on a entendu et transformé légèrement. Mais presque toujours, un appel téléphonique permettra de préciser : « Tu ne te souviens pas que c'est moi qui t'en avais parlé ? » « Oh, si, c'est vrai, c'est un accident, je suis désolé, je vais corriger ça ». Et la sérénité revient. Toutefois, je connais plus d'un collègue avec qui un coup de fil ne suffira pas… Hé bien ! le monde n'est pas parfait et il faut vivre avec les choses comme elles sont. Mais toute ma vie j'ai essayé de vivre à la hauteur de la leçon de clarté et d'honnêteté que m'a donnée Lee. À lui je sais qu'on peut faire totalement confiance, et c'est l'une des raisons de l'estime et de l'amitié profonde que j'ai pour lui.

Rome

J'ai consacré les longues années suivantes à développer la théorie. J'avais fini ma thèse. J'ai obtenu une bourse d'études de l'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare). N'étant pas lié à un groupe de recherche, je pouvais utiliser cette bourse pour aller où je le souhaitais. J'ai décidé de rejoindre l'Université de Rome, La Sapienza (La « Sagesse »), qui me semblait être l'endroit le plus intéressant en Italie sur le plan scientifique, en plus d'avoir un nom irrésistible. C'est à Rome que se trouvaient les plus grands physiciens théoriciens italiens, comme Gianni Jona-Lasinio, Giorgio Parisi, Nicola Cabibbo, Luciano Maiani et beaucoup d'autres. Le directeur du département m'attribua une table dans les sous-sols, où j'ai passé quelques années, absorbé dans le développement de la nouvelle théorie, ignoré par tout le monde. Quand l'argent de ma bourse fut épuisé, je n'ai pas réussi à trouver un autre financement. Nicola Cabibbo, le directeur de l'INFN, avait entendu parler de mes résultats aux États-Unis et me proposa de m'obtenir un contrat à l'INFN. Mais il y eut un changement de situation politique dans l'INFN et rien n'en sortit.

J'économisais sur tout pour continuer à vivre, et j'ai dû demander de l'aide à mon père qui, malgré les obstacles, croyait en ma passion scientifique, me soutenait, et de temps en temps m'envoyait un petit chèque. C'étaient les temps difficiles de l'apprentissage. Je voulais devenir physicien, mais mon parcours professionnel semblait coincé dans une impasse. L'espoir de décrocher un poste à l'université était très mince, d'autant plus mince que je travaillais sur un sujet qui n'intéressait presque personne en Italie. Je traversais des moments d'angoisse.

Mais lorsque la nuit est la plus sombre et la plus froide, vient le moment où la lumière va apparaître. Un jour, le téléphone a sonné. C'était le directeur du département de physique d'une université américaine qui me demandait si je serais intéressé par un poste de professeur. Il s'agissait de l'université de Pittsburgh, où travaillait Ted Newman, l'un des plus grands spécialistes de la relativité générale.

À première vue, l'idée d'aller vivre dans une grande ville américaine peu charmante comme Pittsburgh ne m'emballait pas. Mais un de mes proches amis à Rome, Enzo Marinari, un soir qu'on se promenait ensemble le long de la fontaine de Trevi, m'a fait comprendre qu'il n'était pas très sage de préférer devenir chômeur en Italie plutôt que professeur aux États-Unis. Si je voulais acquérir la liberté de travailler sur ce qui m'intéressait, c'était bien là l'occasion à saisir.

J'ai passé dix ans à Pittsburgh, à travailler avec Ted et beaucoup d'autres collègues, à m'intéresser à de nombreux problèmes différents, de gravité quantique, de relativité générale, et d'autres sujets, mais surtout à développer la théorie des boucles.