Siempre vuelven

Hace tres años eras el mejor de tu categoría y podías aspirar al título... ¡Ahora eres un vagabundo lleno de whisky tumbado en un bar mexicano!

La voz era dura y ronca, llena de amargo desprecio, tan cortante como un cuchillo. El hombre a quien se le dirigían tales palabras se estremeció y parpadeó unos ojos enrojecidos por el alcohol.

—¿Y a ti qué te importa? —preguntó groseramente.

—Sólo porque me repugna ver cómo se echa a perder un hombre... ¡sólo porque me da asco ver cómo un hombre que lo tiene todo para ser un campeón se pudre en un pueblo de mala muerte de la frontera!

Aquellos dos hombres y los clientes, americanos y mexicanos desde el otro lado del saloon los observaban con curiosidad, eran todo un contraste. El hombre medio recostado en la mesa manchada de cerveza era joven y, pese a sus ropas hechas jirones, su atlética apariencia resultaba evidente. Su rostro no era antipático, aunque llevase las marcas de una vida disoluta. Sus facciones eran muy finas, nariz regular de delicado caballete, lo que indicaba lo bueno de su cuna. A primera vista, su boca parecía traicionar una cierta debilidad. Pero un examen más detenido revelaba que la boca era la de un hombre dotado de sensibilidad y con un carácter inestable y caprichoso... un defecto que no le convertía en un haragán.

El hombre que le había dirigido la palabra tenía el cuerpo esbelto, seco y nervudo, de mediana edad, con labios delgados, nariz encorvada y ojos de mirada autoritaria. Su ropa era cara pero sin ser rebuscada, y su presencia parecía fuera de lugar en aquel sórdido antro.

—Hace tres años —continuó con voz implacable— todo el mundo te aclamaba como el próximo campeón de los pesos pesados... un estilista de gran clase y un terrible pegador. ¡El hombre con un mazo en la derecha! Te abriste camino, llegaste al primer puesto como un nuevo Dempsey. Empezaste a los dieciocho años, barriste a tus adversarios, y a los veintiuno ¡llamaste a las puertas del título! ¡A los veintiún años! La edad en la que casi todos los boxeadores libran combates preliminares a diez dólares el asalto. Y ganabas miles de dólares. Partiendo de la nada, en tres años conociste la gloria. Eras tan rápido como un gato, inteligente y duro. Eras un terrible pegador. Halagado, festejado y mimado por la alta sociedad, ¡eras el orgullo del mundo del boxeo!

»Y luego, ¿qué pasó? Te tropezaste con Iron Mike Brennon, por aquella época un desconocido. Se libró de ti en tres asaltos. Y te fuiste abajo. Perdiste empuje. En el combate siguiente te puso K. O. Soldado Handler, un boxeador de segunda con una buena pegada. Y abandonaste el boxeo; desapareciste. Caíste en el arroyo, en la decadencia. Perdiste todo tu valor; te convertiste en un gallina...

—¡Eso es mentira! —exclamó Maloney, picado en su orgullo y saliendo de su apatía.

—Vale, no eres un cobarde. Pero perdiste la chispa. Empezaste a beber. La caída fue rápida. Te gastaste todo el dinero que tenías. En tres años hiciste un viaje rápido —sólo de ida— desde Broadway hasta este garito.

Los macizos puños de Maloney se endurecieron y se transformaron en nudos de acero apoyados sobre la mesa. Sus ojos lanzaron llamaradas de cólera a través de los negros mechones de su hirsuta pelambrera.

—Debería matarte —dijo con voz ronca, excitado por el alcohol que había bebido—. Porque fueras el entrenador de algún campeón, ¿crees que tienes derecho para hablarme así? Ya no eres mi entrenador.

—No acostumbro serlo de semejantes desechos —se burló el otro—. Los boxeadores de los que me ocupé puede que no fueran tan rápidos como tú, y pegaban menos fuerte, pero eran hombres. No se derrumbaron sólo porque alguien les hubiera colgado del mentón un cartel que decía «K. O.».

Repentinamente, cambió de actitud y se sentó frente al antiguo boxeador.

—Todavía eres joven, Maloney —dijo lentamente—. ¿Por qué no intentas volver al cuadrilátero?

—¿Boxear de nuevo? —Maloney tembló como si recordase una pesadilla—. ¡Puagh!

—Has estado rumiando ese noqueo hasta que se ha convertido en una obsesión. Rehazte, recupera la forma...

—¡No! ¡No! No podría. No quiero intentarlo... Ni siquiera quiero pensar en elllo.

—Tienes menos agallas de lo que pensaba. —El tono áspero y cruel volvía a aparecer en su voz—. Esperaba...

—¡Escucha! —exclamó Maloney, desesperado—. ¿Qué sabes de mis problemas? Nunca has boxeado...

—Es cierto —admitió el otro hombre—, pero conozco a los boxeadores mejor que ellos mismos. Y sé que podrías volver a subir al cuadrilátero si tuvieras el valor necesario.

—No te vayas —ordenó Maloney con voz ronca—. Te contaré mi versión de las cosas.

—Muy bien, estoy dispuesto a escuchar la versión de los perdedores... y a pagarte una copa —añadió el hombre de más edad con tono sarcástico.

Los ojos de Maloney brillaron de un modo fugitivo, pero había caído ya tan bajo que casi nada podía herirle, nada salvo un insulto directo. Le hizo un gesto al camarero, se bebió de un trago su copa de alcohol y empezó con arrebato.

—¡Agallas! ¡Bah! ¿Qué sabes tú del hombre a quien le han noqueado el corazón? Escucha, yo era todo eso que acabas de decir, y todavía más. Hasta que me encontré con Brennon. Me creía invencible. Y me agoté a fuerza de golpearle. Me destruí...

—¿Y por qué? —le interrumpió el otro—. Quieres decir que te destruíste mentalmente. Al final de aquel combate, estabas casi indemne. Una brecha en el pómulo y algunas contusiones. He presenciado combates en los que el vencedor salía del ring en camilla. Te tomaste muy a mal aquella derrota. Únicamente porque no conseguiste derribar a Brennon perdiste el valor de manera permanente.

»¿Y por qué no conseguiste derribarle? ¡Porque Brennon es un fenómeno, una anomalía! ¡Un gorila con la mandíbula de acero al que no se puede noquear! Un hombre de hierro, invulnerable hasta que se resquebraje a fuerza de golpes. Acuérdate de Joe Grim, a quien ni Gans, ni Fitzsimmons ni Johnson consiguieron derribar. Pero tú mismo te pusiste K. O. y te quedaste en la lona hasta que terminó la cuenta. ¡Te dejaste vencer! ¡Ah! Tu orgullo no pudo soportarlo. Habías llegado a un punto en el que creías que nadie podría vencerte.

»Si hubieras tenido lo necesario para ser un hombre de verdad, aquel castigo no habría sido nada... salvo quitarte algo de prepotencia. Pero, tal y como fueron las cosas, aquello te destruyó.

—¡Escucha! —Había rabia y sufrimiento en la voz de Maloney; estaba borracho, pero su mente estaba lúcida—. ¡Escucha! Intentaré explicarte...

»Nunca me había enfrentado a un hombre como Brennon. No me creía muchas de esas historias que contaban de Grim, Goddard y Boden... aquellos hombres de hierro del pasado. Yo estaba convencido de que el hombre capaz de enfrentarse a mis puños todavía no había nacido.

—Y entonces me encontré con Brennon en el Club Atlético Hopi, de San Francisco. Había oído decir lo duro que era... que había tumbado a una buena cantidad de boxeadores de segunda en la Costa hasta que Steve Amber se hizo su entrenador y empezó a conseguirle buenos combates.

»Al principio me impresionaron la ferocidad del rostro de Brennon y su decidida mirada. Esperaba que a él le intimidarán mi nombre y mi palmarás de noqueos, pero me miró como si fuera uno de los patanes a los que apalizaba a menudo. O, mejor dicho, como si él fuera un tigre y yo un bisonte al que iba a despedazar. ¡Te aseguro que aquel tipo no era un ser humano! Es de acero macizo, y en su cráneo hay lugar para un único pensamiento... ¡matar!

»Cuando sonó la campana, saltó de su rincón, con la guardia totalmente abierta; ni la menor defensa. Él ignoraba todo acerca de la técnica del boxeo. Sus swings partían del suelo, como en una riña de bar. Me lancé sobre él, decidido a tumbarle lo antes posible. Esperaba aplastarle en el primer ataque, pero cuando coloqué mi primer golpe, un croché de izquierda al cuerpo, me llevé la sorpresa de mi vida. Brennon ni siquiera se alteró; en lugar de hundir el puño en su cuerpo hasta la muñeca, éste rebotó, exactamente como si hubiera impactado en una caldera de metal, no contra un cuerpo humano.

»Te aseguro que era casi tan duro como el acero. Pero no tuve tiempo de hacerme preguntas: empecé a largarle zurdazos y derechazos al cuerpo y a la cabeza, golpeando con todas mis fuerzas. Yo era el primer boxeador de primera fila que se enfrentaba a Brennon, eso decían los periódicos. Era una novedad para él, y le estaba dando el bautismo de sangre y fuego.

»Le metí fuerte y le paseé por el ring, sin el menor atisbo de contraataque por su parte. Ni siquiera sabía esquivar o protegerse la mandíbula con los brazos. Los dos estábamos llenos de sangre. Casi le cerré un ojo con un golpe bien apoyado. Pero no besaba la lona. Justo antes de la campana, cuando ya estaba convencido de que iba a caer... —¡era inevitable!—, me largó un puñetazo con la izquierda, uno de esos amplios que vienen de lejos, y me alcanzó en el corazón. Durante un segundo, tuve la impresión de que me había hundido el pecho. Me dejó sin aliento. Sin embargo, no fue el golpe en sí lo que me desanimó tanto mientras volvía a mi rincón; fue el hecho de que durante tres minutos de combate él recibió todo lo que podía tirarle y seguía tan sólido como si nada.

»Entre los asaltos, mi mánager y mis segundos me aconsejaron que fuera con cuidado; tenían miedo de que me agotase yo solo. Pero estaba herido en mi amor propio. Aunque perfectamente entrenado, empezaba a sentir cierta fatiga. ¡Ninguno de mis combates había tenido un ritmo tan rápido! ¡Imagínatelo: pegar con todas mis fuerzas durante tres minutos de pelea! ¡Y ten en cuenta que Brennon encajó todos los golpes que pude lanzarle! Apenas creía en lo que veía, pero cuando sonó la campana, vino hacia mí con sus ojos de bestia salvaje brillando en el centro de su rostro ensangrentado.

»Abandoné toda prudencia. Mike Brennon conoció el infierno en aquel segundo asalto. Poco antes de la campana, su nariz estaba completamente aplastada, los dos ojos casi cerrados y convertidos en rendijas, su rostro no era más que una máscara roja de carne viva y sangre. Pero a través de las rendijas de sus párpados, sus ojos ardían con el fulgor de antes... ¡te lo aseguro, para detener a un hombre como Mike Brennon, hay que matarlo! Era aún más duro que Batallador Nelson.

»Sentí que me quedaba sin fuerzas. Mis golpes llegaban lentamente, lo sabía. Mis brazos parecían cargados de plomo; las piernas me temblaban, el pecho se me hinchaba a costa de un terrible esfuerzo. Me rehice, lancé un nuevo y terrible ataque justo antes de la campana y le aplasté la derecha cuatro veces en la mandíbula. ¡Piensa en eso! Basta con decir que había noqueado a algunos hombres con un único golpe de aquella misma derecha, alcanzándoles en un lado de la cabeza o en pleno rostro. Por primera vez, Brennon se tambaleó. Sus rodillas cedieron, pero en el momento en que yo pensaba "¡Va a caer! ¡Está frito!", se incorporó y me alcanzó con un derechazo en el pómulo. Me abrió la mejilla y, durante un segundo, me quedé ciego por un destello de luz blanca que atravesó mi cerebro. ¡Oh, había sido tocado! Tocado duramente; enviado a la lona. Yo nunca había encajado semejantes golpes; y lo peor era que sabía que era incapaz de golpear a Brennon con la fuerza suficiente para debilitarlo.

»Me temblaban las rodillas cuando llegué a mi rincón. Me volví para ver si Brennon se resentía de los efectos de mi último castigo. No habría podido decirlo. Cuando le vi dirigirse hacia su rincón, sin temblar siquiera, algo me abandonó. Sentí que todo estaba perdido. Me dejé caer en el taburete y escuché aullar a la multitud: "Eh, ¿qué pasa, Jack? ¿Has perdido la pegada? ¿No eres capaz de derribar a ese paquete? ¡Ese chico debe estar hecho de acero!".

»Empecé a preguntarme si habría perdido la pegada. La cabeza me daba vueltas. ¡Era una verdadera pesadilla! Yo, el pegador más terrible desde Dempsey, había machacado a aquel paquete que luchaba con la guardia abierta durante dos asaltos sin debilitarle siquiera. ¡Tenía que haber un límite a su resistencia! ¡Debía haber un fin para toda aquella vitalidad!

»Mi mánager me suplicaba que me mantuviera a distancia, que me tomara mi tiempo. Que me contentara con vencerle a los puntos. Apenas le escuchaba. Me dominaba el pánico. Lo que me sostenía y me empujaba a matar o ser muerto no era tanto mi afectado orgullo, como pareces creer... ¡era más el miedo que cualquier otra cosa! ¡Sí, el miedo! ¡El mismo que padece un hombre encerrado en una jaula con un tigre al que debe matar o morir!

»Reuní mis declinantes fuerzas y me lancé a librar el tercer asalto como si fuera un loco furioso. Brennon, luchando como un estibador, era fácil de alcanzar, erguido todo lo alto que era y con la guardia baja. Yo luchaba como un hombre en trance. ¡Izquierda, derecha! Mi mano izquierda se rompió en su cabeza, pero no me di ni cuenta. Le lancé la derecha muchísimas veces con el frenesí de la desesperación. Cada onza de peso, de potencia y de furia combativa se encontraba detrás de aquel puño derecho, en cada uno de mis golpes. Cuando colocaba mis puñetazos resonaban como los mazazos de un minero. Y Brennon se tambaleó, osciló... ¡y cayó!

»Cuando cayó, toda mi anormal furia me abandonó; retrocedí y me apoyé en las curdas, completamente agotado... la sombra de un hombre. El árbitro contaba. Luego, para mi horror, Brennon sacudió la cabeza y empezó a encoger las piernas bajo el cuerpo. Estuve a punto de desmayarme. Estaba convencido de haber acabado con él... y también sabía que yo estaba extenuado. ¡Y que se levantaba! El cuadrilátero pareció difuminarse ante mí.

»Brennon se puso al fin en pie y se vino hacia mí. Me aparté de las cuerdas titubeando, con las piernas como de algodón, y levanté los brazos, que ya no tenían más fuerza que los de una muchacha. Yo estaba acabado... noqueado pero en pie. Incluso en aquel momento me falló... y volvió a fallar... y otra vez. Finalmente, me asestó un puñetazo con la izquierda en la cabeza. De nuevo vi el rayo de luz blanca. Me tambaleé y me metió un terrible swing que me alcanzó en el pómulo. Me hundí en la nada. Me dijeron que me recuperé y me puse en pie cuando el árbitro contaba "nueve", y que Brennon me envió a la lona por segunda vez, donde me contaron hasta diez. No lo sé, es posible. No recuerdo nada tras aquel terrible derechazo que me hizo caer la primera vez.

Se produjo un silencio. Los ojos inyectados en sangre de Maloney brillaban sin ver nada, y cuando continuó, parecía dirigirse más a sí mismo que al hombre que le escuchaba.

—Aquel combate hizo célebre a Mike Brennon —dijo finalmente con voz entrecortada—. A mí me destrozó. Mi mente estaba dominada por un torbellino caótico. Yo era incapaz de volver a los entrenamientos. No podía concentrarme en nada. No volví a subir al cuadrilátero hasta pasados cuatro meses, y allí me encontré con Soldado Handler. Me sentí completamente desamparado. Golpeaba con todas mis fuerzas, pero de un modo desordenado, sin precisión. Cada vez que lanzaba un golpe, la visión del rostro ensangrentado y gesticulante de Mike Brennon surgía ante mí. Me sentía desconcertado y torpe. Cada vez que veía llegar un golpe, el recuerdo de los aterradores mazazos de Brennon me obligaba a dudar y a retroceder. La multitud me aullaba, me silbaba, me llamaba cobarde. Finalmente, en el quinto asalto me derrumbé, noqueado, atosigado por los golpes de un hombre a quien tendría que haber derribado a las primeras de cambio. Los periodistas deportivos dijeron que me había tirado y renunciado a pelear. Puede que lo hiciera. Escuché cómo contaba el árbitro, pero fui incapaz de levantarme.

Grendon se agitó con impaciencia. Su energía viva y nerviosa le impedía permanecer inmóvil mucho tiempo.

—Todo aquello pasó dentro de tu cabeza —declaró—. Tu complejo de superioridad se vio seriamente afectado. Recuperar la forma no sería imposible para ti. Presencié tu combate contra Handler. Parecías un hombre sonado por los golpes, o drogado. Pese a tu lamentable condición, Handler se tambaleaba cada vez que le tocabas, y necesitó cinco asaltos para tumbarte. Mental o físicamente, no estabas en forma.

»En cuanto a Brennon... —volvió a aparecer en su voz el tono duro y chirriante de antes—... dijiste que estabas dispuesto a enfrentarte a él. Pero no lo estabas. Pensabas que habías entrenado lo suficiente. Efectuabas todos los movimientos, pero no te tomabas el trabajo en serio. Estabas demasiado seguro de ti mismo. Y fue esa vanidad lo que te perdió; fuiste el autor de tu propia derrota y cuando Brennon te envió a la lona —como podría haberte dejado K. O. cualquier boxeador—, no lo aceptaste y colgaste los guantes. No tuviste el estómago suficiente para reaccionar y superar la prueba.

»Te lo pregunto una vez más: ¿estás de acuerdo en que me ocupe de ti? ¡Si te entrenas en serio, podría volver al cuadrilátero!

La única respuesta de Maloney fue darle la espalda a su interlocutor y apoderarse de la botella de tequila que el camarero había dejado encima de la mesa. Sintió la mirada helada de Grendon sobre él durante algunos instantes, y luego se dio cuenta vagamente de que el mánager se había ido.

Maloney se había dado a la bebida durante tres años. En aquel momento se sumergía en su viejo vicio con cierta desesperación, dispuesto a ahogar los fantasmas del pasado que Grendon había hecho reaparecer. No tardó en verse tan atontado por el alcohol como para no darse cuenta de que el camarero seguía sirviéndole, pese a que no tenía dinero para pagarle.

Se quedó medio inconsciente a causa de la extrema borrachera y, mientras se acercaba al completo olvido, se dio cuenta de un modo incierto de que a su alrededor se producía cierta agitación. Hubo gritos, el ruido de sillas que caían, de botellas rotas... algo le golpeó violentamente y devolvió el golpe. Al menos, tal era su intención, porque estaba tan borracho que nunca supo si consiguió hacerlo.

Jack Maloney se despertó con una sed ardiente y un atroz dolor de cabeza. Ni lo uno ni lo otro le preocupaban mayormente; en aquellos últimos años tales eran los fenómenos habituales que acompañaban su despertar. Se dio cuenta de que se encontraba en un decorado desconocido. Un cubo de agua que le echaron encima retuvo toda su atención, y luego miró a su alrededor. Se encontraba en una habitación pequeña cuyas paredes, suelo y techo eran de adobe. No había más que una puerta, cerrada; y una ventana estrecha y con gruesos barrotes.

El ex boxeador se levantó, dio un bandazo y se fue a abrir la puerta. Estaba cerrada con cerrojo. La verdad se abrió despacio pasó por su mente. Estaba en la cárcel. El pánico se apoderó de él. Había oído hablar de los abominables calabozos mexicanos donde los hombres se pudrían en celdas llenas de piojos y morían olvidados de todos. Empezó a aporrear la puerta y a vocear como un maldito.

En el pasillo exterior resonaron unos pasos, y luego la puerta se abrió. Dos soldados mexicanos de caras patibularias, fuertemente armados, flanqueaban a un tercer hombre.

—¡Grendon! —exclamó Maloney—. ¿Qué quiere decir todo esto?

No había ninguna compasión en la helada mirada de Grendon.

—¿No te acuerdas de la noche pasada?

—No recuerdo nada después de nuestra conversación.

—Naturalmente —dijo Grendon con voz cortante—. Estabas borracho a morir. En todo caso, cuando me marché, estalló una reyerta en el tugurio en el que te encontrabas, y cuando llegaron los policías para terminar con ella, uno de ellos te derribó sin darse cuenta y le noqueaste sobre la marcha. Pegarle a un policía es un delito muy grave en esta parte de México. Te han puesto una buena multa.

—No tengo dinero —dijo el antiguo boxeador—. Paga tú la multa, ya te la pagaré.

—¿Pagar quinientos dólares en dinero americano por un vagabundo empapado en tequila? —replicó Grendon, mordaz.

—¡Quinientos dólares! —exclamó Maloney, aterrado.

—Los mismos. Y si no quieres pagar, permanecerás en prisión... pero no en esta celda, donde reina un agradable frescor. Estos soldados me han dicho que van a llevarte al cercado. Ya sabes lo que quiere decir una estancia de varios meses allí.

Maloney se estremeció. Había visto los «cercados» y a los hombres encerrados en ellos, delirantes desechos humanos que daban vueltas continuamente bajo un sol implacable. Un «cercado» mexicano no es más que una prisión de muros altos y sin tejado. Ninguna brisa sopla sobre los hombres encerrados en el cercado; el sol medio tropical golpea en sus cuerpos sin defensa durante todo el día. No hay sombra; ningún lugar donde sentarse, o tumbarse, salvo las duras losas o en el suelo de tierra batida expuesto al calor. Allí los hombres se vuelven locos.

—¿Abandonarías a un hombre de tu propia raza a una suerte tan horrible? —grito el ex boxeador, aterrorizado.

—¿Por qué no? —se burló Grendon—. ¡Para qué molestarme!

Luego, al ver la desesperada expresión de Maloney, dijo:

—Se da el caso de que el alcalde es uno de mis amigos. Te diré lo que puedo hacer por ti: hay por aquí un patético club de boxeo dirigido por un jugador americano, pero eso ya lo debes de saber. Muy bien. Un peso pesado mexicano, un tal Díaz, está en la ciudad, buscando pelea. Te dejarán salir de la cárcel para luchar con él. No recibirás dinero, naturalmente que no, pero pretendo apostar por ti quinientos dólares... ¡y ganarás! Si pierdes el combate, irás al cercado.

—¿Boxear? —exclamó Maloney, asustado—. ¿Después de tres años inactivo y desaparecido? ¡Pero si ni siquiera aguantaría un asalto en un combate de entrenamiento! No tengo aliento, ni resistencia, ni pegada. Un niño podría derribarme.

—Bueno, como quieras —dijo Grendon brutalmente—. Puede que, después de todo, te lo pases bien en el cercado. —Se dio media vuelta y salió de la celda.

—¡Espera! —gritó Maloney con voz desesperada—. De acuerdo, ¡lucharé! ¿Pero cómo voy a vencer ese combate?

—Un hombre puede conseguir lo imposible cuando la situación lo exige —replicó Grendon, implacable—. Bien, me ocuparé de este asunto. Te dejarán salir de la celda cuando Díaz esté sobre el cuadrilátero. Hasta entonces, tendrás tiempo de reflexionar bajo el sol que da en las paredes desnudas del cercado.

Maloney estaba tendido sobre el suelo de tierra batida; se había olvidado del dolor de cabeza. ¿Cómo iba a aguantar un combate, aunque fuera con aquel paquete de mexicano? Peor aun, ¿cómo iba a ganarlo? Luego, la visión del cercado apareció en su mente. Pensar en el combate le daba náuseas; pensar en la prisión le volvía loco.

Pasó el tiempo. Finalmente, la puerta se abrió y entraron por ella dos guardianes mexicanos. Le hicieron una señal para que echara a andar delante de ellos, y le escoltaron, con la punta de las bayonetas apoyada en su espalda.

En el cuadrilátero, en una paupérrima sala de boxeo, Díaz estaba solemnemente sentado en su rincón, esperando la llegada del tipejo al que iba a machacar. Díaz estaba muy seguro de sí mismo; le habían dicho que iban a sacar a un americano de la cárcel para que se enfrentara a él, y le aseguraron que ningún boxeador que valiera la pena iba a estar encerrado en la prisión de una minúscula ciudad fronteriza que debía su existencia a la sed de los estadounidenses que vivían al otro lado de la verja, a los que el propio Díaz despreciaba. Ni siquiera se molestó en informarse del nombre de su adversario.

Levantó la vista, con cierto interés. Un americano de pelo negro que se deslizaba torpemente entre las cuerdas ayudado por un hombre de cuerpo seco y nervioso a quien Díaz reconoció con un sobresalto: era el gran Grendon en persona. El corazón de Díaz saltó en su pecho. ¿Qué hacía allí el gran entrenador de campeones, y por qué era el segundo de un boxeador de cuarta categoría? ¡Era sospechoso!

Díaz lanzó una furtiva mirada al otro boxeador, desconfiando de manera repentina. Miró más atentamente, incrédulo. Palideció y luego empezó a hablar con su mánager con voz vehemente.

Jack Maloney sintió un escalofrío involuntario que le corría por la espalda mientras contemplaba la familiar escena: las cuerdas del cuadrilátero, la lona llena de manchas, los espectadores que gritaban. De nuevo, vertiginosa, surgió una visión del pasado: un cuadrilátero más grande, más importante, una multitud mayor... y un combatiente de cabellos negros que se retorcía, escondiéndose, a los pies de un pegador cubierto de sangre. Luego, otra visión ocultó la primera: la visión de un infierno sin techar donde los hombres se sumían en la demencia.

Echó una mirada a su adversario, un mexicano de segunda del que nunca había oído hablar. Vio brillar los ojos de Díaz cuando éste le reconoció; vio palidecer su rostro moreno. Un vago orgullo se despertó en su interior. Por muy abajo que hubiera caído, el mero recuerdo de su nombre bastaba para aplastar a aquel boxeador de segunda. Una enorme amargura le invadió cuando pensó en su pasada gloria y en su presente decadencia.

El árbitro llamó a los dos hombres al centro del cuadrilátero y les dio unas instrucciones que ninguno escuchó. Díaz empezaba a recuperar algo de su seguridad. Su mánager le había dicho que aquel hombre llevaba meses dando vueltas por los bares, y él mismo sabía que Maloney hacía tres años que no boxeaba. Las huellas dejadas por la vida disoluta en el rostro del americano y la falta de entrenamiento que traicionaba su cuerpo, le reconfortaron. No obstante, debía ser prudente. No correr riesgos y asegurarse de que aquel hombre era inofensivo antes de lanzarse al cuerpo a cuerpo. Díaz libró un día un combate preliminar en una de las grandes veladas de Maloney y no se había olvidado de los golpes duros como martillazos que destrozaron al hombre al que se enfrentó aquel día.

Los dos boxeadores volvieron a sus respectivos rincones y, mientras Grendon pasaba entre las cuerdas, susurró estas palabras:

—¡He apostado quinientos dólares por ti! Gana este combate y eres hombre libre; ¡si te dejas ganar, irás al cercado!

Sonó la campana. Maloney se levantó y se dirigió lentamente hacia el centro del cuadrilátero. Díaz se acercó todavía más lenta y prudentemente. Maloney apenas le veía; en su mente observaba a un demonio rugiente y cubierto de sangre que se lanzaba al ataque golpeando con la furia de un ser primitivo.

Durante un momento ambos hombres giraron uno alrededor del otro. Al fin, Díaz tomó la iniciativa, sin mucho entusiasmo; colocó la izquierda bajo el corazón de Maloney, y el mexicano, asustado por su propia audacia, cerró involuntariamente los ojos, ¡esperando que le borraran en el acto de la lista de los vivos! Pero Maloney no hizo intento alguno por replicar. El golpe no fue apoyado, pero hizo resurgir en él todos sus antiguos temores en una oleada desmoralizadora. De nuevo, en aquel mismo instante, revivió su batalla de pesadilla contra Brennon, su hiriente derrota contra Soldado Handler.

Dándose cuenta de que seguía con vida, el mexicano golpeó de nuevo. En aquella ocasión, Maloney replicó con el puño izquierdo y Díaz, echándose hacia atrás, se quedó sorprendido al sentir cómo pasaba por encima de su hombro. En aquel golpe no había fuerza alguna. Díaz no era estúpido: comprendió que Maloney —el gran boxeador de antaño— no era más que una sombra de sí mismo; sin embargo, sus temores instintivos le impidieron atacar con ímpetu para acabar lo antes posible.

Atacó con prudencia, lanzando un jab al rostro de Maloney, y luego, al ver que el americano retrocedía torpemente, se aprovechó de su ventaja colocando un derechazo al cuerpo bien apoyado. Maloney tuvo la sensación de que le atravesaba un cuchillo afilado que le cortó el aliento durante un instante fugitivo. Empezaba a sentir los efectos de su falta de entrenamiento. Sus rodillas empezaban a temblar, le faltaba el aliento, jadeaba. Y el primer asalto había empezado hacía menos de un minuto.

Sólo la prudencia de Díaz le impidió abatir a su adversario en el primer asalto. Mantenía una continua riada de directos de izquierda al rostro de Maloney, golpes que le cortaban y le dolían, pero que no le atontaban y, de vez en cuando, él colocaba la derecha al cuerpo, sabiendo que Maloney no estaba en condiciones de soportarlo.

Maloney se encontraba en baja forma. Aquellos derechazos se le hundían hasta el fondo en el estómago; el sudor le corría por el cuerpo, guantes y calzones de boxeo, y tenía la impresión de que su corazón le iba a estallar a causa de su forzada respiración. Lo peor de todo era que los golpes que llovían en cascada sobre él hacían que renacieran en su interior los recuerdos de sus dos últimos combates...

Díaz se volvía más confiado por momentos. Hasta aquel instante su adversario no le había tocado ni una sola vez. ¡El gran Maloney se tambaleaba ante sus ataques! Díaz se aplicó con salvajismo. Justo antes de la campana, Maloney se fue a la lona, en parte a causa de los golpes cada vez más duros de su adversario, en parte por su propio agotamiento.

Se recuperó en su rincón. Grendon le reanimó y le friccionó con todo el saber hacer de un viejo entrenador, pero Maloney jadeó:

—Estoy acabado. Ni siquiera podré levantarme de la banqueta.

Grendon echó mano a la esponja, con intención de tirarla. Su mirada era implacable.

—Muy bien. En ese caso, tendrás el cercado. ¡Ese paquete te ha mandado allí!

En aquel mismo momento repicó la campana. De dónde llegó aquella energía renovada es algo que Maloney no sabría jamás. En su fuero interno siempre estuvo convencido de que fue un acceso de locura momentánea, y quizá tuviera razón. Pero, al escuchar las palabras de Grendon, un caos terrible y lleno de odio se apoderó de su mente, odio hacia Grendon que le condenaba a una muerte lenta, odio hacia los soldados mexicanos que le vigilaban de cerca para impedirle huir, odio hacia Mike Brennon que era la causa principal de sus problemas. Y, naturalmente, todo su odio se concentró en el hombre que se encontraba en el cuadrilátero con él.

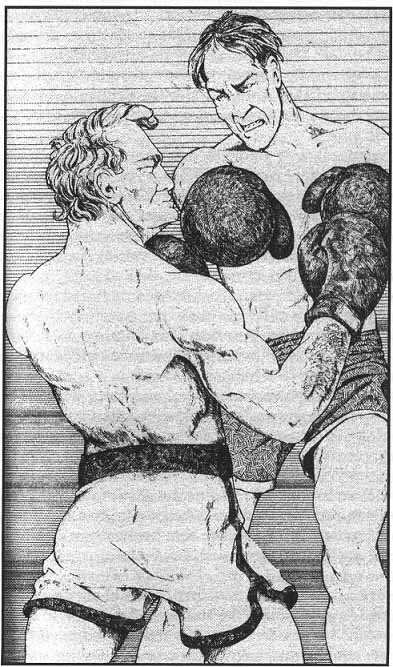

Díaz surgió de su rincón como un tigre gigante. Estaba medio enloquecido por el instinto de matar, inflamado por el deseo de tender a sus pies a aquel combatiente en tiempos tan prestigioso. Pero se encontró enfrente con otro hombre. De un modo u otro, Maloney consiguió levantarse de su taburete, haciendo caer con un golpe seco la esponja de la mano de Grendon. Sus piernas parecían muertas, pero avanzó dando bandazos. Mientras Díaz se lanzaba contra él, Maloney le recibió con un directo de izquierda al rostro y luego le aplastó el puño derecho bajo el corazón con una fuerza de la que el primer sorprendido fue él.

Díaz se tambaleó, palideció. Por primera vez en su vida se había lanzado contra los puños de un auténtico pegador, y aquella experiencia le dejó debilitado y sin ánimo. Tenía la impresión de que le habían hundido el pecho, de que su corazón había dejado repentinamente de latir. Y renunció a sus intenciones de ver al gran Maloney tendido a sus pies. Su único deseo era evitar la completa destrucción.

Emprendió una retirada precipitada y Maloney, que se daba cuenta de lo deprisa que se quedaba sin fuerza, y con la visión del cercado flotando ante sus ojos, dio un desesperado bandazo para alcanzarle. Díaz seguía desmoralizado por el golpe encajado por debajo del corazón, y Maloney lo acorraló contra las cuerdas. Allí, sujetando las cuerdas con la mano izquierda para mantenerse en pie, Maloney le largó otro directo de derecha, esta vez a la mandíbula, y Díaz se fue a la lona para la cuenta.

Cuando el árbitro dijo «¡Diez!», Maloney cayó a su vez; su último pensamiento antes de desvanecerse fue que iba a morir de agotamiento.

Cuando volvió en sí, vio a Grendon inclinado sobre él, y si el entrenador sentía algún tipo de satisfacción, no lo dejaba ver.

—Vamos, muévete —dijo con voz ronca—. Vámonos de aquí a toda marcha. Ya he pagado la multa. Nos largamos.

—Puedes irte al diablo —gruñó Maloney incorporándose, con toda la rabia que sentía por Grendon brillando en sus ojos—. He librado el combate como querías, y te agradezco lo que has hecho... conseguirme este combate. Por lo demás, no te debo nada.

—Me debes quinientos dólares —replicó Grendon—. El tipo que guardaba todas las apuestas se ha llevado todo el dinero, incluido el que aposté por ti. Tu multa la he pagado de mi bolsillo. En consecuencia, he perdido mil dólares por tu culpa, pero hablemos sólo de quinientos. Y vas a trabajar para devolverme esa suma.

—¿Trabajar?

—Boxear, si prefieres ese término. Este combate ha demostrado una cosa: contrariamente a lo que pensabas, no estás acabado. Sigues sabiendo golpear y tienes algo más que una sombra de tu pegada de otros tiempos. Un entrenamiento intensivo, cuidadosamente dosificado, eliminará el alcohol de tu cuerpo y volverá a ponerte en forma. Puede que no vuelvas a ser el boxeador que eras, pero serás capaz de derribar a un buen montón de paquetes... y de reembolsarme los quinientos dólares.

—No lo haré —respondió Maloney brutalmente—. La noche pasada conocí el infierno. No lo haría por nadie.

—Maloney —dijo Grendon, mirándole directamente a los ojos—, me detestas, ¿verdad?

—Todo lo que un hombre puede detestar a otro —respondió Maloney con la franqueza que le caracterizaba.

Grendon no parecía afectado. De hecho, sonrió ligeramente.

—Muy bien, ¿podrás seguir tu camino sabiendo que tienes una deuda de honor con un hombre al que detestas?

Maloney levantó vivamente la cabeza y sus ojos brillaron de cólera, sosteniendo la mirada de águila de Grendon.

—Entendido, lo haré —gruñó—. Pero recuperarás la pasta en un solo combate. Luego habré acabado contigo, ¿queda claro?

La única respuesta de Grendon fue una sonrisa glacial.

Y así fue como Jack Maloney, antiguo futuro campeón, ahora antigua gloria, se convirtió en pupilo de Iceberg Grendon. No había una gran amistad entre los dos hombres, pues su conversación se limitaba a consejos secos o a peticiones lacónicas por parte del mánager, y a respuestas todavía más lacónicas por parte del boxeador.

Tras el asunto de la ciudad mexicana, se fueron directamente a la costa y tomaron un barco con destino a Australia, la tierra natal de Grendon. Como Maloney no tenía dinero, Grendon pagaba todos los gastos, y el boxeador se preguntaba por qué su entrenador aceptaba gastar tanto únicamente para recuperar sus quinientos dólares. Grendon nunca fue tacaño, salvo en aquella ocasión, y Maloney llegó a la conclusión de que el hombre le detestaba tanto como él detestaba a Grendon, y que aquella era la manera de vengarse. Recordó que al principio de su carrera había dejado K. O. a uno de los protegidos de Grendon, y aunque el australiano no fuera hombre que alimentara rencores tenaces, y a falta de una razón mejor, Maloney llegó a la conclusión de que Grendon no le había perdonado. Tomó la decisión de devolver no sólo los quinientos dólares que Grendon empleó para pagarle la multa, sino también los quinientos que el tipo de las apuestas le robó. Después... los puños de Maloney se crisparon lentamente mientras una negra oleada de odio sumergía su cerebro.

Grendon tenía un campo de entrenamiento en una zona apartada, cerca de Sydney, y Maloney empezó a trabajar para recuperar su antigua forma.

Maloney descubrió que Grendon era un entrenador de primer orden, fueran cuales fuesen sus defectos. Al principio, hizo trabajar a Maloney con suavidad, emprendiendo progresivamente la tarea de «reconstruir» su cuerpo tanto tiempo inactivo y debilitado por el alcohol. Y Maloney, dándose cuenta de la sabiduría y la experiencia de su mánager, siguió sus instrucciones al pie de la letra.

Pasaron los meses; poco a poco, Maloney recuperó la forma. Llegó un, momento en que se entrenaba más duramente, y sus músculos vibraban llenos de energía y vida. No echaba en falta el alcohol; nunca fue un alcohólico inveterado, y sólo bebía para ahogar sus sueños. Ya podía correr varias millas sin molestia, y cuando se entrenaba con el saco, daba saltos y esquivaba como un navio fuera de control. En los combates cotidianos con los sparring-partners sentía que su velocidad y coordinación de movimientos habían alcanzado un punto notable. Velocidad y pegada —el secreto de su éxito de antaño. Y no escatimaba esfuerzos para recuperar ambas cosas. La pegada que dejó K. O. a sus adversarios más coriáceos, la velocidad que le permitía atravesar la guardia de los boxeadores más diestros. En realidad, Maloney nunca fue un estilista puro. Tenía más de pegador, pero su defensa no era desdeñable y su juego de piernas era muy eficaz y habría honrado a muchos boxeadores más técnicos que él. ¡La velocidad para mantener la presión y el punch para acabar con su adversario!

Finalmente, cuando Grendon consideró que Maloney estaba dispuesto a enfrentarse a un buen adversario, le hizo seguir entrenándose durante otro mes, pero a un ritmo menos sostenido. En un sentido, Maloney estaba impaciente por librar aquel combate y acabar con todo aquel asunto. Había dedicado todos sus esfuerzos al odio, no al amor, y cuanto antes pudiera tirarle a la cara a Grendon el dinero que le debía y maldecirle por lo que le había hecho, mejor que mejor. Pero cuando pensaba en volver a subir al cuadrilátero, el rojo fantasma del pasado reaparecía y le dejaba sin fuerza y tembloroso.

Sin embargo, en su fuero interno, había algo que le agradecía a Grendon: ya no era un vagabundo empapado en whisky, sino un hombre. Como todos los atletas natos, saboreaba la sensación de su fuerza recuperada, de aquella palpitante energía... los músculos que se movían suavemente, el trabajo de los sólidos pulmones, purificados del alcohol. Se juró que nunca más volvería al arroyo; era todavía joven, apenas contaba con veinticinco años. Encontraría un trabajo u otro, y si no podía ser boxeador, al menos sería un hombre.

Luego, un buen día, Grendon le anunció a Maloney que le había preparado un combate.

—Contra un americano llamado Leary —dijo Grendon—. Deberías atraer a mucha gente, eso si los fanáticos del boxeo australianos se acuerdan de ti. De todos modos, siempre acuden a ven un combate en el que se enfrentan dos americanos. Australia ya no es lo que era: ya da muy pocos boxeadores dignos de ese nombre. Ah, cuando me acuerdo de Young Griffo, Hall, Murphy...

Maloney no le escuchaba. Los títulos de gloria del boxeo era un tema de conversación con el que Grendon se mostraba muy prolijo.

La antigua sensación de desasosiego reapareció cuando Maloney se encontró en el cuadrilátero aquella misma noche, en Sydney. Los espectadores, algunos se acordaban de él, le aplaudieron con ganas, pero él se sentía acosado por sus recuerdos...

Con un esfuerzo alejó aquellos ensueños escarlatas y consideró a su adversario: un pelirrojo de cuerpo esbelto, más alto que él pero menos fornido. El presentador anunciaba:

—... Jack Maloney, de Estados Unidos, con un peso de ochenta y seis kilos; Red Leary, también estadounidense, con ochenta...

Al sonar la campana, Grendon le dijo con voz silbante:

—No olvides mis quinientos dólares... ¡ódiame mucho!

Y Maloney pensó durante un instante en la avaricia de aquel hombre.

Leary, como Díaz, conocía a Maloney desde hacia mucho tiempo, y como el mexicano, no tenía ninguna gana de servirle de trampolín a un antiguo campeón que quisiera volver al candelera. Pero, a diferencia de Díaz, atacó pronto, aunque prudentemente. Grendon le había enseñado a Maloney el verdadero arte del boxeo, cosa que ignoraba totalmente hasta aquellos últimos tiempos; en aquel momento, mientras bloqueaba y esquivaba los poderosos golpes de su adversario, Maloney se dio cuenta de que boxeaba mejor que nunca. Pero la técnica no lo es todo —uno debe darse a fondo en los combates, y poner en ellos todo el corazón— y aunque ya no tenía ante los ojos la terrible visión de los cercados mexicanos, ni siquiera su violento odio hacia Grendon podía espantar los antiguos recuerdos carmesíes de la mente de Maloney.

Se batió en retirada, a la defensiva, reculando involuntariamente ante unos golpes que no le dañaban, aparentemente incapaz de lanzarse al combate. El primer asalto fue lento; cuando estaba terminado, Leary hizo correr la sangre por primera vez con una serie de directos de izquierda al rostro. Maloney apenas los sintió, y replicó con un silbante croché de izquierda que Leary bloqueó hábilmente.

—¿A qué estás esperando? ¡Métele fuerte! —le dijo Grendon con voz ronca cuando volvió al rincón—. Estás en perfecta forma; sus golpes mejor colocados no te afectan. Pegas tan fuerte como antes, pero no lo haces muy a menudo. Desde que sonó la campana estuviste a la defensiva. Ese paquete te va a ganar a los puntos si no corres algún riesgo. —Luego, al ver que Maloney no respondía, Grendon emitió un gruñido lleno de desprecio—: ¡Bah! No tienes coraje para hacerlo. Ese tipo te va a hacer papilla porque no tienes agallas.

Maloney se dirigió hacia el centro del cuadrilátero, rumiando las palabras de su entrenador, y Leary, aprovechando su distracción, le largó un malintencionado choché de izquierda al cuerpo, y luego hizo que su adversario se tambaleara con un amplio derechazo al cuerpo. Apartado brutalmente de su apatía, Maloney contraatacó con un violento croché de izquierda a las costillas que hizo que Leary se tuviera que proteger en las cuerdas. Los espectadores se levantaron aullando. Pero aquella acción impetuosa fue de corta duración. Mientras Leary volvía a la carga, Maloney tuvo la impresión de ver la sombra de Mike Brennon interponiéndose entre ellos, y todo su valor se desvaneció. La razón le decía que el golpe que le había propinado a Leary no estaba lo suficientemente apoyado —insuficiente para enviar a la lona a un boxeador aguerrido—, pero sus inhibiciones ciegas e irracionales le gritaban que era la misma historia que volvía a empezar... tenía ante sí a un hombre cuyos golpes no podían quebrantar.

Así transcurrieron el segundo, el tercer y el cuarto asalto, luego el sexto y el séptimo. Leary, boxeando prudentemente, no corría riesgos, acumulando puntos, mientras que Maloney permanecía a la defensiva, luchando sin entusiasmo. Y llegó el octavo asalto.

Maloney se levantó, tan fresco como en el primer asalto. No sentía la menor fatiga. Pero Leary se limitaba a ver sus facciones maltratadas y cubiertas de sangre. Ignoraba que Maloney, duro y en perfecta forma, apenas sentía los jabs que le habían herido el rostro. Leary estaba convencido de que la falta de agresividad que mostraba Maloney era causada por su debilidad. «¡Nunca vuelven!». Y mientras se levantaba para el octavo asalto, Leary abandonó repentinamente su intención de vencer a los puntos y atacó salvajemente, intentado noquear a su adversario.

Los espectadores saltaron aullando de sus asientos; con la esperanza de presenciar algo parecido es por lo que habían permanecido sentados pacientemente durante lo que llevaban de combate. Maloney se encontró repentinamente en el centro de un torbellino. Leary pegaba con menos fuerza que su adversario; sin embargo, tenía una pegada terrible y sabía usarla. Abandonando toda prudencia, maltrató a Maloney, lo llevó de un lado a otro del cuadrilátero y, acogotándole en un rincón neutral, le envió a la lona.

A Maloney le contaron hasta nueve, pero podría haberse levantado antes. Aunque un poco aturdido, no estaba herido. Se puso de pie y Leary se lanzó a por él, loco y dominado por el instinto de matar. Maloney erró un zurdazo malintencionado, golpeó con fuerza bajo el corazón con el mismo puño y encajó una serie de derechas e izquierdas en la cabeza mientras retrocedía, encogido.

Leary no le concedía el menor respiro. Hizo una finta para pillarle a contrapié, esquivo una derecha envenenada y aplastó su propio puño derecho en la mandíbula de Maloney. Le tocó de nuevo. Maloney sentía vértigos; noqueado, pero en pie. Repentinamente, tuvo la impresión de que se enfrentaba no a Red Leary, sino a Iron Mike Brennon. A través de la sangre que le chorreaba por los ojos, le pareció ver el rostro gesticulante de Brennon flotando ante él.

Bruscamente, Jack se volvió loco de rabia. Ya había padecido más que de sobra por aquel fantasma. Finalmente, su instinto fue luchar, no huir. Había olvidado completamente a Leary. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron, formando algo parecido a una destructiva bola de cañón, y se lanzó a la carga impetuosamente, enviando su terrible puño derecho al centro de aquel rostro espectral que se burlaba de él. Y aquel formidable golpe, lanzado al azar, encontró la mandíbula de Red Leary.

Maloney se despertó como si saliera de una pesadilla, escuchó contar al árbitro y vio a sus pies la forma inerte de su víctima.

Grendon fue a reunirse con él en el vestuario.

—Aquí está tu parte de la bolsa: quinientos cincuenta y cinco dólares.

Maloney le arrancó los billetes de la mano.

—¡Perfecto! Te devolveré tu dinero, maldito...

Grendon parecía ignorarle. Sacó del bolsillo un recorte de prensa.

—Lee esto —le dijo.

El diario era de hacía un mes. La hoja había sido cortada con la mano.

Maloney leyó el artículo y emitió un grito de incredulidad:

—¡Mike Brennon ha sido noqueado! ¡Es imposible! Pero aquí lo pone con letras de imprenta: «Red Leary ha noqueado a Mike Brennon esta noche en el primer asalto de un combate previsto para quince asaltos. Es el último combate de Leary antes de que embarque para Australia». ¡Estoy soñando!

Se sentó. La cabeza le daba vueltas. Acababa de derribar al hombre que había noqueado al terrible Mike Brennon. Le sumergió una orgullosa sensación. Se volvió hacia Grendon, olvidado el odio que sentía por aquel hombre ante aquella nueva emoción.

—¡Vas a seguir entrenándome! ¡Sigues siendo mi mánager! ¡Y me buscarás nuevos combates! ¡Si he tumbado al hombre que pudo derribar a Brennon, puedo tumbarles a todos! ¡Incluido Brennon!

—Handler está en Inglaterra —anunció Grendon con una extraña luz en su helada mirada—. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a él?

Maloney se echó a reír como un niño. Era como si un fardo terrible le hubiera sido apartado de los hombros, y se dio cuenta entonces de lo mucho que su vida había sido oscura y horrible y su visión de las cosas completamente falseada.

—¡Podría enfrentarme a diez como él! ¡Grendon, eres el entrenador del próximo campeón! ¡Primero Handler! ¡Luego Brennon! ¡Y después cualquier que se interponga entre el título y yo! ¡Los aplastaré a todos! ¡Eh, espera —dijo mientras Grendon se encaminaba a la salida—, te olvidas de tu dinero!

—¡Quédatelo! —ladró Grendon—. Nunca acepto dinero de mis boxeadores. ¡Guárdetelo y págamelo ganando el título!

Los apasionados del boxeo londinenses recordarán el encuentro Maloney-Handler mientras vivan, mucho después de que el recuerdo de combates más largos, más disputados, haya caído en el olvido. El combate fue de corta duración, pero fue sensacional... la clase de combate que hace que se levanten los espectadores, sin aliento, y que les hace lanzar frenéticos aullidos.

Antes de que sonara la campana, Maloney estaba sentado en su rincón, alerta y lleno de salud tras un largo viaje por mar, temblando a causa de una feroz energía que algunos espectadores tomaron por nerviosismo. Al otro lado del cuadrilátero, Handler esgrimía una sonrisa confiada. ¿No había derribado a aquel chaval hacía tres años? Y Maloney estaba entonces en mejor forma. El Soldado de fuerte constitución había escuchado los ecos que hablaban de su rápida decadencia en aquellos tres años. De acuerdo, había derribado a dos paquetes desde que volvió al cuadrilátero, ¿y qué? Handler se echó a reír; él también estaba en lo mejor de su carrera.

Cuando sonó la campana, Maloney saltó de su rincón con la velocidad del rayo. Y como un rayo, golpeó a Handler, atónito. Habían desaparecido todos los rojos fantasmas que hacía poco acechaban en el cerebro de Maloney, encadenando sus miembros. ¡Volvía a ser Jack Maloney, «El Rayo de Virginia»!

Handler apenas tuvo tiempo de salir de su rincón cuando aquella tromba cayó sobre él. Un tórrido directo de izquierda echó su cabeza hacia atrás, y cuando su mandíbula asomó por detrás del hombro protector, el terrible puño derecho de Maloney se estrelló en ella. Sólo un pegador nato es capaz de asestar un golpe como aquel; el cuerpo entero trabajó al unísono, el hombro macizo siguió la propulsión del brazo, el cuerpo pivotó a la altura de la cintura, los pies empujaron suavemente hacia delante, de abajo hacia arriba... y todo ello en una fracción de segundo.

Handler cayó, boca abajo, y no se movió hasta que se lo llevaron al vestuario. Sus primeras palabras cuando recuperó el conocimiento, se quedaron en la memoria de todos y sobrevivieron al paso de los años, como otros «clásicos» del cuadrilátero:

—¡Maldita sea! —exclamó friccionándose el mentón—. ¡Ese tipo no pega! ¡Explosiona!

Hubo otros dos combates en Inglaterra; para Maloney era una simple formalidad que le permitía seguir su ruta hacia la cima. Su objetivo final era el título, lo sentía, aunque sólo fuera como consecuencia de enfrentarse de nuevo a Iron Mike Brennon. Vivía para celebrar aquel encuentro.

Poco después de su victoria por K. O. sobre Soldado Handler, se enfrentó a Tom Walshire, el campeón de Inglaterra. El inglés, un boxeador muy hábil, evitó la ineludible derrota durante nueve asaltos, pero no pudo escapar de Maloney. En el décimo asalto Jack se lanzó sobre Walshire y le envió a la lona, noqueado.

Cañobero Sloan le sucedió. El Cañonero había dejado atrás sus mejores años, pero era un veterano muy astuto, conocía su oficio y había conservado una izquierda tan mortal como la flecha de una ballesta. Boxeando de un modo soberbio, mantuvo a Maloney en jaque durante cuatro asaltos y, en el quinto, le colocó su terrible izquierda en toda la mandíbula. Maloney dobló las rodillas, los espectadores contuvieron el aliento esperando ver cómo caía, pero nuestro hombre dio un bandazo, se lanzó sobre el Cañonero y le envió a la lona con un directo bajo el corazón.

Algunos días después de aquella victoria, Maloney irrumpió en las habitaciones de Grendon. Las relaciones entre los dos hombres habían cambiado de manera sutil. La actitud de Grendon y el odio que sentía Maloney por su mánager habían dado paso a una cierta admiración... a disgusto. Se había quedado con Grendon porque se dio cuenta de que era uno de los «pilotos» más hábiles con quienes podía contar para alcanzar el título. Finalmente, acabó por sentir cierta simpatía —no reconocida— por el australiano, y a menudo se preguntaba si el comportamiento duro y frío de su entrenador no era más que una máscara destinada a ocultar su verdadera naturaleza y su profunda sensibilidad.

De cualquier modo, entró como una tromba en la habitación de Grendon, con el cerebro en ebullición.

—¡Lee esto! —gritó, agitando un periódico delante de los ojos de su entrenador—. ¡Ayer por la noche, en Estados Unidos, Iron Mike Brennon ha sido noqueado por un tipo al que llaman Iron Mike Costigan! ¡En el primer asalto! ¡Y dice el periódico que fue la primera vez que Brennon se fue a lona para la cuenta!

Grendon asintió con la cabeza.

—¡Pero me dijiste —balbuceó el boxeador completamente desorientado— que Red Leary, a quien derroté en Sydney, había dejado K. O. a Brennon! ¡El hecho de saber que yo tumbé a Leary es lo que me ha ayudado a llegar hasta aquí!

Grendon sacudió la cabeza.

—Más que eso, Jack. En aquella época necesitaban algo que te fortificase, que te permitiera recuperar la confianza. Ahora ya puedes seguir solo.

Maloney frunció el ceño y se puso a pensar; luego, encajó los hombros y sonrió con toda la arrogancia de la juventud.

—Tienes razón; me he sobrepuesto de todo eso. Comprendo que sólo era algo mental... una inhibición, un complejo, algo de lo que no podía librarme. Continuaré peleando...

Se calló, dándose cuenta bruscamente de algo en lo que no había pensado antes.

—Brennon debía estar en un estado lamentable; nadie, en otro caso, habría podido noquearle.

—La última vez que le vi —dijo Grendon—, meses antes de que fuera a buscarte a México, era un desecho humano. Sonado por los golpes, listo para ir al asilo de ancianos. Cualquiera habría podido enviarle a la lona en su último combate. Eso es lo que les pasa siempre a los hombres de hierro; parecen invencibles durante años, pero luego se desmoronan con un único golpe.

Maloney sacudió la cabeza con cierto pesar.

—Le odié durante años. Pero ahora todo eso ha terminado, y no deseo luchar con él. De todos modos, el diario dice que ha abandonado el boxeo. Aunque hubiera continuado, no me enfrentaría a un boxeador sonado por los golpes... ¡Eh, consígueme un combate con ese Costigan que le dejó K. O.!

—¡Vamos, Jack, también él es un hombre de hierro! Igual que el Brennon que te tiró a la lona hace cuatro años.

—¡No importa! A propósito, Grendon, querría decirte lo mucho que aprecio todo lo que has hecho por mí. Yo era un cerdo y tú me convertiste de nuevo en un hombre. Cuál fue tu primera intención es algo que ignoro...

—Muy sencillo, Jack —respondió Grendon, y su mirada era extrañamente dulce—. Hace años, cuando sólo eras un muchacho que pegaba duro, seguí tu prometedora carrera. Quería convertirme en tu mánager, pero no tenía dinero suficiente para comprar tu contrato. Siempre te he apreciado como boxeador; en estos últimos tiempos también te aprecio como hombre.

»Cuando me enteré de que estabas tirando la vida en aquella ciudad mexicana, quise ver si eras capaz de salir de aquel mal paso y subir de nuevo por la pendiente, aunque fuera con algo de ayuda exterior. Te dije entonces que el alcalde la ciudad era mi amigo. Lo era entonces y lo es ahora. Pero monté todo aquel asunto especialmente para ti. Nunca le pegaste a ningún policía; estabas demasiado borracho como para hacer nada, o para recordar lo que había pasado. No aposté dinero por ti. No había ninguna multa que pagar.

»Reconozco que fue una crueldad enfrentarte a Díaz en tu lamentable estado. Pero tenía que saber si todavía había algo en ti. Aunque el mexicano te hubiera machacado en el primer asalto, no te habría dejado pudrirte en aquellos sórdidos tugurios.

»Durante aquel combate demostraste que habías conservado tus excepcionales capacidades físicas. No creo que ningún otro hombre hubiera podido dejar K. O. a un boxeador en buena condición tras haber padecido lo mismo que tú. Y también vi que tenías el corazón suficiente para cumplir con la tarea. Todo iba bien por ese lado. La misma combatividad de siempre. Pero había algo en tu mente que no funcionaba. Necesitabas un estimulante.

»Me daba miedo mostrarte el artículo del encuentro Leary-Brennon antes de tu combate, por si eras derrotado, así que no lo hice. Pero ya viste el resultado.

—¿Cómo lo hiciste? —preguntó Maloney.

Grendon sonrió.

—Te fijarías en que el periódico estaba desgarrado. Yo mismo lo rasgué, haciendo «saltar» algunas palabras y pegando los bordes arrancados. La frase original era «!Red Leary ha sido noqueado por Iron Mike Brennon en el primer asalto!».

Maloney soltó una carcajada.

—Y te salió de maravillas. Eso me permitió recuperar la confianza. Y nunca más la perderé, aunque deba vivir cien años. ¡Ahora quiero un combate contra Costigan!

—Jack, no ganarás nada si te enfrentas a ese hombre de hierro; en este momento está en la mejor forma posible. Dempsey no conseguiría noquearle, ni Fitzsimmons. Si le bates, conseguirás un prestigio considerable, pero si es él quien lo hace, tu carrera habrá terminado. Esos hombres de hierro son los peores adversarios del mundo para boxeadores nerviosos y sensibles como tú. No intentes cruzarte en su camino, elige un adversario rápido e inteligente y más parecido a ti. Maloney sacudió la cabeza.

—He crecido y tengo más experiencia. No me agotaré golpeando a Costigan como hice con Brennon, pero quiero batir al hombre que derrotó al hombre que me destruyó. Sólo esa victoria me permitirá recuperar del todo mi amor propio y la confianza.

Esto es lo que dijo un artículo que fue publicado en los diarios un mes más tarde:

«Jack Maloney, boxeador de primera fila, cuya caída emocionó al mundo deportivo hace cuatro años, acaba de ascender un nuevo peldaño en el escalafón pugilístico que está remontando, batiendo a los puntos a Iron Mike Costigan, el mismo que venció a Iron Mike Brennon. Maloney parece haber recuperado toda la rapidez y la pegada que, hace cuatro años, llevaron a los comentaristas deportivos a llamarle "El Rayo de Virginia" y a predecir su próximo ascenso a la corona de los pesos pesados.

Fue la primera batalla de Maloney en un cuadrilátero estadounidense desde su inesperado regreso. Dominó el enfrentamiento del principio al fin, ganando cada uno de los quince asaltos y, en el último de ellos, envió a Costigan a la lona en dos ocasiones, donde a éste le contaron hasta nueve. Sólo la resistencia y la vitalidad sobrehumanas de Mike le han evitado conocer el primer K. O. de su carrera, y todo hace pensar que si hubiera habido algunos asaltos más, habría dado en la lona para la cuenta definitiva a pesar de su corpulencia capaz de poner celoso al mismo Joe Grim. Maloney, aunque no haya conseguido la victoria por K. O., es digno de elogios por su magnífico trabajo, y parece que conseguirá el título en un futuro cercano».