GUILLERMO Y LOS TRILLIZOS

La familia de Guillermo consideró providencial la invitación de su tía para que fuera a pasar unos días con ella.

Aquel verano los Brown habían decidido no marcharse fuera, ya que les pareció un cambio agradable pasarlo en casa. El único inconveniente era la presencia de Guillermo, incompatible con la atmósfera de paz necesaria para que unas vacaciones sean perfectas.

—¿No sería «magnífico» —dijo Ethel, la hermana de Guillermo—, que alguien invitase a Guillermo siquiera una semana? Sobre todo la semana que viene.

Lo decía pensando en una reunión que iba a dar la próxima semana, y en la que jugarían al tenis. Imaginaba la sensación de seguridad que habría de darle la ausencia de Guillermo comparándola con la amarga certidumbre presente de que todo saldría mal. Guillermo, aunque le inspirasen las mejores intenciones, invariablemente estropeaba todas las fiestas, y lógicamente esperaba asistir a todas las que diera su familia en su casa, y ya se había hecho la ilusión de participar de la reunión tenística de Ethel.

—Pensaré algunos juegos nuevos, Ethel —se ofreció—, algo que anime un poco. Apuesto a que todos están hartos de jugar al tenis. Apuesto a que yo encuentro algo mucho más divertido que ese juego antiguo.

Ethel le prohibió terminantemente intervenir en su fiesta.

—Lo único que quiero que hagas —le dijo con severidad—, es quitarte de en medio.

—Está bien —respondió Guillermo con bastante sumisión, pero ella tuvo la sospecha de que tramaba alguna sorpresa.

La señora Brown, que era leal a sus hijos aun en las más duras circunstancias se negó abiertamente a admitir que la presencia de Guillermo fuese indeseable.

—Estoy segura de que será bueno, querida —dijo a Ethel—. Estoy convencido de que hará todo lo posible para no ser un estorbo. Pero, no obstante —terminó pensativa—, «sería» muy agradable que tía Jane le invitara a pasar por lo menos una semana. Muchas veces ha dicho que lo haría.

Por lo tanto, grande fue el júbilo de la familia de Guillermo cuando efectivamente llegó la invitación. Pero luego el júbilo desapareció. Guillermo se negó a marchar diciendo que no quería perderse la fiesta de Ethel, y estaba dolido y extrañado por la actitud de sus familiares.

—Pero ¿«por qué» queréis que me vaya? —decía—. Yo creía que precisamente ahora no me dejaríais marchar. Yo pensaba que todos deseabais que me quedara para ayudar en la fiesta de Ethel… ¿Que «yo» trastorno las cosas? «Claro» que no trastorno nada. Os «digo» que voy a «ayudar». Bueno, no me importan la clase de diversiones que me haya preparado tía Jane, no quiero perderme la fiesta de Ethel. Y de todas maneras «no me gusta» tía Jane. La última vez que la vi no cesó de preguntarme fechas históricas. Prefiero quedarme y ayudar a Ethel con toda el alma a preparar su fiesta.

Se mantuvo firme, y era imposible enviarle contra su voluntad. Él no «quería» ir a casa de tía Jane, sino quedarse y ayudar a Ethel.

Su familia pasó horas discutiendo inútilmente con él. Le hicieron ver los beneficios que le reportaría a su salud aquel cambio, pero se negó a dejarse convencer. Él no quería ir a casa de tía Jane (repitió «ad nauseam» que la última vez que la vio le estuvo preguntando fechas históricas), sino quedarse y ayudar a Ethel a preparar su fiesta.

Al final, su familia, vencida por sus argumentos, cedió, y la señora Brown escribió una carta a tía Jane con sumo tacto, y tía Jane contestó diciendo que Ethel le parecía un poco egoísta al insistir para que Guillermo se quedara a ayudarla en los preparativos de su fiesta, pero que esperaba al querido Guillermo en cuanto Ethel pudiera pasarse sin él, que le enviaran un telegrama en seguida, y rogaba a la señora Brown que diera sus recuerdos a Guillermo y le dijera que ella ya sabía cuánto deseaba verla sin que se lo dijeran.

Por consiguiente Ethel se sometió al destino apesadumbrada y esta actitud divirtió a Guillermo.

—Espera a que llegue el día —le dijo—; te «alegrarás» de que no me haya marchado. En su vida «habrán tenido» una fiesta igual.

Esta profecía no disminuyó la preocupación de Ethel, y su desilusión fue aumentando al aproximarse el día de la reunión. No cesaba de observar a Guillermo con morboso interés.

—¿Hay alguna enfermedad infecciosa que no haya tenido Guillermo, mamá? —preguntó con la remota esperanza que abrigaba en su pecho.

—No muchas —repuso su madre y comprendiendo la intención de su pregunta, agregó—: Si tuviera alguna, querida, no olvides que deberíamos guardar cuarentena.

La remota esperanza de Ethel murió en su pecho.

Pero Guillermo no había formado ningún plan concreto para animar la fiesta. Únicamente consideraba su deber el que «resultase» mejor que la última… que según él había sido muy aburrida, y en la cual los invitados sólo charlaron y jugaron al tenis.

Ahora le vemos dirigirse al encuentro de sus Proscritos para discutir con ellos la situación.

Le esperaban ante la casa de Enrique… todos menos Enrique, cuya voz se oía en el jardín discutiendo acaloradamente con su madre.

—Bueno, ¿por qué he de ser yo? ¿Es que no puede pasearla otro?

—Ya te he dicho que nadie puede sacarla a pasear, querido. La niñera está en cama con jaqueca y yo no puedo dejar la casa.

—¿Por qué no puede quedarse en el jardín? —decía Enrique.

—Ha estado toda la mañana en el jardín y ya está cansada. No te dará ningún trabajo. Debiera «gustarte» pasear a tu hermanita en su cochecito, Enrique. Debieras estar «orgulloso» de ella.

—Bueno, pues no lo estoy —replicó Enrique—. Estoy «harto» de ella… me tira del pelo, me quita todas mis cosas y se pone a gritar cada vez que trato de recuperar algo.

—¡«Enrique»! —la voz sonaba profundamente sorprendida—. ¡Cómo puedes hablar así! No ha habido nunca un bebé más dulce. Cientos de niños darían cualquier cosa por tenerla por hermana.

—Ojalá pudieran tenerla —dijo Enrique con amargura—. Oh, está bien, me la llevaré.

—Eso es ser un buen niño. Paséala durante media hora, y acuérdate de pasar por el colmado para recoger el té.

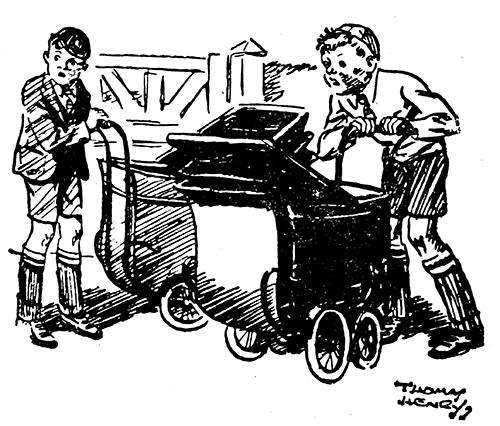

Caminando lenta y tristemente, Enrique llegó a la carretera empujando un cochecito.

Sus tres amigos lo inspeccionaron sin entusiasmo.

—Me ha obligado a traerla —les dijo—. Y tengo que ir al colmado. Bueno, no necesitáis venir conmigo si no queréis.

Mas los Proscritos, aunque consideraban ignominiosa aquella obligación, no tenían intención de abandonarle.

—Oh, iremos contigo —dijo Guillermo—, pero cualquiera con un poco de «sentido común» hubiera salido del compromiso. ¿Por qué no dijiste que te habías torcido la muñeca?

—Porque ella sabe que no es verdad —replicó Enrique sencillamente.

—Bueno, ¿por qué no dijiste que te encontrabas mal?

—Porque prefiero salir empujando un cochecito que irme a la cama. Y ya os he dicho que no necesitáis venir si no os apetece.

Avanzaron por la carretera en silencio. Era difícil conservar sus acostumbrados papeles de policías o piratas llevando el cochecito de Enrique.

Fue idea de Guillermo simular que era un coche de «gangsters» y que huían ante un ejército que les perseguía. Lo empujaron por turnos a buen trote durante el camino.

Su ocupante parecía encontrar soporífero a aquel movimiento y cuando llegaron al colmado estaba profundamente dormida. Pelirrojo tenía dos peniques que le había dado su madre por cortar el césped y entraron todos en el establecimiento para ayudarle a escoger algunos caramelos. Enrique compró el té que guardó en su bolsillo, y luego eligieron algunos dulces muy baratos y vistosos. A continuación sostuvieron un animado intercambio de muecas con el muchacho del colmado, que degeneró en pelea y tiraron al suelo una pirámide de cajas de betún. El tendero les persiguió hasta fuera de la tienda y los Proscritos salieron a la calle alegres y excitados.

Le tocaba empujar el cochecito a Pelirrojo, cosa que hizo con renovado vigor.

—Si se despierta gritará —le advirtió Enrique, de manera que Pelirrojo aminoró un tanto la marcha.

—Escuchad —dijo Guillermo—. Aún no he pensado nada emocionante para la fiesta que da Ethel mañana. A ver si se nos ocurre algo.

—Disfracémonos de asaltantes y ataquémosles —sugirió Pelirrojo.

—Soltemos algunos ratones —dijo Enrique—. Yo puedo conseguirlos.

—Pongamos una culebra encima de la mesa del té —propuso Douglas—. Eso les asustará mucho.

—Pero yo quiero que sea algo que les «divierta» —dijo Guillermo.

—Bueno, pues todas estas cosas les divertirán —replicó Pelirrojo—, disfrutarán hablando de ello y contándoselo luego a otros, aunque no disfruten en el momento. Tiene que ser algo que les haga «recordar» la fiesta; si es una reunión vulgar y aburrida, la gente no tendrá nada que recordar.

—Y a mí se me ocurre otra cosa —dijo Douglas—. Y es que mientras meriendan hagamos explotar un poco de pólvora. Y otra buena idea es poner engrudo en los sombreros, así cuando lleguen a sus casas no podrán quitárselos. Apuesto a que se reirán de lo lindo…

Habían llegado ante la casa de Enrique y este, deteniéndose en seco empezó a examinar con sorpresa e interés el bebé dormido.

—¡Caramba! —exclamó excitado.

Se inclinó para examinar mejor al bebé y cuando volvió a separarse su rostro estaba lívido de espanto.

—Caramba —dijo—, este no es el nuestro.

—¿No es tu qué? —preguntó Guillermo.

—No es nuestro bebé —repuso Enrique.

—«Claro» que lo es —dijo Guillermo—, ¿qué te hace pensar que no lo sea?

—El nuestro no es así.

—Los bebés no se diferencian en nada —repuso Guillermo—, todos se parecen. No es posible que encuentres alguna diferencia.

—Pues la encuentro —protestó Enrique con vehemencia—. Cuando se les conoce muy bien sí se ve la diferencia, y te digo que este no es el nuestro.

—Bueno, apuesto a que tu madre no lo notará —dijo Guillermo—. Apuesto a que «ella» no ve ninguna diferencia. A mí me parece igual, y apuesto a que para todo el mundo lo es.

—Te digo que «no» lo es —insistió Enrique—, y sus ropas son distintas. De todas maneras ella verá que las ropas son otras.

Guillermo comprendió la fuerza de aquel argumento.

—¿No podríamos decir que le compramos un traje nuevo como regalo? —sugirió sin gran convencimiento.

—No —replicó Enrique bastante irritado—. Ella sabe que no hemos podido hacerlo. Y te digo que ella conoce su cara.

—Bueno, yo creo que es el mismo —dijo Guillermo—. Debes estar confundido, eso es todo. Estás queriendo darte importancia pretendiendo conocer la diferencia que hay entre un bebé y otro, cuando todo el mundo sabe que no hay ninguna. ¿Y cómo «podría» ser otro? Sólo le llevamos hasta el colmado y luego le trajimos aquí. ¿Cómo podríamos haberlo cambiado?

—Tampoco es nuestro cochecito —dijo Enrique que estaba examinándolo—. Es completamente distinto.

—«Había» otro cochecito delante de la tienda —dijo Pelirrojo pensativo—, quizá me desorienté y cogí el que no era.

—Iré corriendo a ver si el nuestro está allí —exclamó Enrique.

Echó a correr por la carretera, pero no tardó en reaparecer más pálido que antes.

—Allí no hay ningún cochecito ahora —dijo—. He ido hasta la misma tienda y no hay «ninguno». —Miró con disgusto al bebé que dormía tranquilamente en el cochecito—. Bueno, no puedo llevar «este» a casa. Se pondría «furiosa».

—Escucha —dijo Guillermo—. Supongo que alguien se llevaría el tuyo por equivocación. Es algo que ocurre muy a menudo. Bueno, como todos «son» iguales a pesar de lo que tú digas… por eso «claro», es algo que ocurre siempre. Supongo que nadie debe terminar ni un solo día con el mismo niño que ha sacado de casa… y no comprendo porqué armas tanto alboroto. Es un bebé, ¿no? Bueno, ¿qué más quieres? ¿Qué importa que no sea el mismo? Alguien tendrá el otro, de manera que no «pasa nada», ni a ti te «ocurre nada». Oh, muy bien… si tú dices que tu madre se pondrá furiosa… Bueno, iré al pueblo a ver si encuentro el tuyo.

—Y yo iré por el otro lado —propuso Pelirrojo.

Y con este propósito marcharon en direcciones opuestas.

Enrique y Douglas quedaron con el cochecito en cuyo interior dormía el desconocido, y Enrique no cesaba de lanzar miradas intranquilas por encima del seto.

—Escucha —dijo—. Tengo miedo de que salga a buscar el té y vea que no es este. Se pondrá «furiosa». Tú no sabes cómo se ponen por los bebés. Ponlo aquí donde el seto es más alto y espeso y yo iré a llevarle el té y a decirle que vamos a llevar a la pequeña a dar un paseo. Se alegrará porque está muy ocupada.

Con sumo cuidado abrió la verja, y pronto la voz de su madre llegó a través del seto hasta donde estaba Douglas.

—¡Cómo puedes ser tan descuidado, Enrique! No quiero atreverme a «pensar» lo que pudiera haber ocurrido… ¡Marcharte así y olvidarla! Nunca, nunca más volveré a confiártela. Sí, la señora Hanshaw la trajo hace un minuto. La encontró ante la puerta del colmado. Por suerte sigue durmiendo. No eres digno de que se te confíe «nada».

Enrique se reunió con Douglas en la carretera y permanecieron unos instantes mirándose mutuamente con desaliento. En aquel momento reapareció la figura de Guillermo empujando otro cochecito.

—Mirad —les gritó triunfante—. Apuesto a que es este. Lo encontré delante de otra tienda.

En aquel mismo momento apareció Pelirrojo también con otro cochecito. Al principio vio a Guillermo y exclamó:

—Todo arreglado. Lo encontré. Estaba delante de una casa.

Enrique miró primero al uno y luego al otro con expresión aterrada.

Enrique miró primero al uno y luego al otro con expresión

aterradora.

—¿Cuál es el tuyo? —preguntó Guillermo.

—¿Cuál es el tuyo? —preguntó Guillermo—. Apuesto a que es el mío.

—Y yo apuesto a que es el «mío» —intervino Pelirrojo.

—Y yo apuesto a que es el «mío» —intervino Pelirrojo.

—Ninguno —replicó Enrique—; hemos encontrado el nuestro. Alguien vino a devolverlo.

Contemplaron los tres cochecitos con sus durmientes cargas, y poco a poco fueron asimilando todo el horror de la situación.

—¡Troncho! —exclamó Guillermo—. ¡«Tres»!

—Será mejor que los devolvamos —dijo Pelirrojo con voz débil.

—Mi madre estaba «furiosa» por el nuestro —dijo Enrique.

Guillermo y Pelirrojo tuvieron la visión de tres madres enfurecidas.

—No podemos devolverlos —dijo Guillermo con recelo—. Voto… voto porque los llevemos a la comisaría de policía y digamos que alguien los había raptado y que nosotros los rescatamos.

—No nos creerán de seguro —dijo Pelirrojo tristemente.

Guillermo tuvo que admitir que probablemente no les creerían.

—¿Qué vamos a hacer entonces? —quiso saber Douglas.

En aquel momento se oyó la voz de la madre de Enrique llamándole con urgencia.

—Será mejor que vaya —dijo Enrique—, si no lo hago vendrá a buscarme y encontrará estos otros tres y volverá a regañarme.

Todos estuvieron de acuerdo, y con cierta sensación de alivio Enrique abandonó la escena infestada de cochecitos. Douglas, Pelirrojo y Guillermo quedaron cada uno con su respectivo infante. Se miraron con desaliento.

—Voto por que los dejemos aquí y huyamos —dijo Pelirrojo.

—No podemos dejarlos delante de la casa de Enrique —dijo Guillermo—. Sólo lograríamos que se ganase otra reprimenda. Llevémoslos un poco más lejos y dejémoslos allí.

Y desesperados empezaron a empujar los cochecitos carretera abajo.

—Apuesto a que los dejemos donde los dejemos nos ganaremos una buena reprimenda —dijo Guillermo con pesar—. Estoy seguro de que nos verá alguien. Parece extraordinario que haya tantas personas que no tienen otra cosa que hacer que observar lo que hacen los demás, y luego contarlo donde les parezca, para que les riñan.

En aquel momento se acercaba un niño empujando un cochecito con paso apresurado.

—Hola —les dijo—, ¿también vais a llevar los «vuestros» al concurso de bebés?

Guillermo lanzó un sonido que no le comprometía a nada.

—Bueno, yo creo que es el colmo —dijo el niño—. Yo dije que por qué había de llevarlo yo, y ella me dijo que le había inscrito y que por eso tenía que llevarle, pero que le dolía la cabeza y no podía ir ella, y que debía sentirme «orgulloso» de llevar a mi hermanito a un concurso de bebés y demás cosas por el estilo. Dijo que estaba segura de que le darían un premio. Sí, le darán un premio por gritar si se despierta. Bueno, no quiero emplear más tiempo del indispensable en hacer el ridículo empujando un cochecito, así que voy a seguir mi camino.

Y así lo hizo a toda prisa. Caminaba rápida y despreocupadamente junto al cochecito empujándolo solamente con dos dedos y mirando obstinadamente en dirección contraria, como si tratara de convencer a los que le vieran de que no tenía nada que ver con el ocupante y que casualmente iba por su voluntad en la misma dirección. Un tanto animados por aquel espectáculo, Guillermo, Pelirrojo y Douglas comenzaron a seguirle puestos en fila, cada uno empujando su cochecito.

—Un concurso de bebés… estupendo —decía Guillermo—. Podemos dejarles entre los otros cochecitos. Habrá muchos y ninguno se fijará en estos tres más. Podemos dejarlos allí y escabullimos.

El niño que iba delante de ellos, con un rápido y hábil movimiento de su muñeca había introducido el cochecito por la entrada de un gran jardín. Allí, sobre el césped, veíase una serie de cochecitos puestos en apretada hilera. Los Proscritos colocaron los suyos en un extremo con el mayor disimulo posible. Nadie parecía haber reparado en su llegada. Varios grupos de mujeres estaban de pie charlando.

—Ahora vámonos —susurró Guillermo—. Será mejor que nos vayamos en seguida o nos verán. Nos iremos uno por uno… Primero tú, Pelirrojo.

Pelirrojo se escabulló con su mejor estilo de Piel Roja.

Nadie reparó en él.

—Ahora tú, Douglas —siseó Guillermo de modo perentorio.

Douglas salió con igual éxito. Guillermo observó cómo su figura desaparecía entre los arbustos y luego salía por la puerta de la verja. Se apoyó negligentemente contra el manillar del cochecito esperando a que Douglas hubiera desaparecido de su vista, y cuando ya se decidía a seguirle oyó que una voz se dirigía a él en tono agudo e imperioso.

—¿Eres tú el que cuida de estos cochecitos?

Ante él estaba una mujer elegante, vestida de satén negro y con un sombrero de plumas que le contemplaba a través de unos impertinentes.

La actitud de posesión con que Guillermo se apoyaba en el manillar del cochecito no dejaba lugar a dudas.

—Er… sí —dijo con recelo—. Quiero decir, que en cierto modo soy el encargado de cuidarlos.

—Entonces, ¿por qué no tienen número?

—No lo sé —replicó Guillermo.

La mujer se volvió hacia otra dama que estaba tras ella.

—Esto está muy mal organizado. Aquí hay tres cochecitos más sin número, y yo dije: «Enviad los números a las madres de antemano para ahorrar tiempo». ¿No enviaron los números? —dijo a Guillermo.

—No —repuso Guillermo.

Se aproximó una tercera mujer que puso números a los cochecitos.

La primera mujer contemplaba a Guillermo, intrigada.

—¿Y dijiste que cuidabas de estos tres cochecitos? —le dijo.

—Sí —fue la respuesta de Guillermo.

—¿Supongo que uno de ellos será hermano tuyo? —continuó la dama.

—Los tres —replicó Guillermo pensando que, puesto que estaba acorralado, era mejor aceptar la situación por entero. No tenía costumbre de andarse con medias tintas.

La dama le observó todavía más intrigada.

—¿Son trillizos? —preguntó.

Guillermo lanzó su sonido inexpresivo que podía significar cualquier cosa, y que la dama tomó por asentimiento.

—¡Qué curioso llevarles en cochecitos separados! ¿«Seguramente» no les habrás traído tú solo?

—Sí —repuso Guillermo—. Empujo un trecho uno de los cochecitos y luego llevo el segundo junto al primero y luego voy en busca del tercero. Y luego vuelvo a empezar por el primero.

—¡Qué raro! —exclamó la mujer—. Yo creía que era más sencillo llevarles en un solo cochecito. Son muy pequeños. ¿Por qué no ha venido tu madre?

—Está enferma —replicó Guillermo.

—Cuánto lo siento. Estoy segura de que eres una gran ayuda para ella, ¿verdad?

—Oh, sí —replicó Guillermo, ahora firmemente convencido de que era hermano de los tres bebés dormidos.

—Bueno, pues sugiérele la idea de ponerlos a todos en un solo cochecito grande, pues la verdad es que pasear tres cochecitos de la manera que has descrito me parece un trabajo innecesario… por lo menos hasta que sean mucho mayores. ¿Has traído la ficha?

—¿La ficha? —repitió Guillermo.

—Sí. Seguro que tu madre recibiría una ficha para que la llenara.

—No, no recibió nada.

—¡«Vaya»! —exclamó la mujer—. Otro lío. Esto está «completamente» desorganizado. —La mujer que puso los números le entregó una ficha—. Y debieran haberme dicho que eran trillizos. Hay una clase especial para ellos. Ahora llenaré la ficha. Contesta a mis preguntas —dijo a Guillermo—, y yo anotaré las respuestas. ¿Qué enfermedades han tenido? —preguntó primeramente.

—Lumbago —replicó Guillermo acordándose de la dolencia que había tenido a su padre un día en cama durante la última semana.

—¿«Qué»?

—No, lumbago no —apresuróse a decir Guillermo—. Quiero decir que uno de ellos tuvo un poquitín de lumbago. No, la enfermedad que han tenido los otros dos es… —se detuvo un momento. ¿Qué fue lo que tuvo en cama al coronel Fortescue durante las últimas vacaciones de manera que dejó a los Proscritos en posesión de su finca?—. Oh, ya sé, gota.

—Tonterías —replicó la dama indignada—. Los niños de esta edad no pueden tener gota.

—El médico dijo que no había visto ningún otro caso —insistió Guillermo.

Al oír mencionar al médico la mujer ya no se sintió en terreno tan seguro.

—Bueno, lo que puedo decirte es que nunca lo «había» oído —dijo apresurándose a pasar a la pregunta siguiente—. ¿Cómo han sido criados?

—¿Criados? —dijo Guillermo.

—Sí. ¿Qué comen?

—Oh —repuso Guillermo, comprendiendo—, pues para desayunar toman salchichas.

—¡«Salchichas»! —exclamó la dama horrorizada. Guillermo comprendió que lo de las salchichas era un error.

—Sólo uno de ellos toma salchichas —dijo—, los otros toman costillas.

—¡«Costillas»!

Evidentemente también se había equivocado con las costillas.

—Quiero decir que uno de los otros dos toma costillas —apresuróse a agregar Guillermo—; este otro toma arenques.

—¡«Arenques»!

Sin duda se había equivocado de nuevo, pero en aquel momento se despertó uno de los trillizos llorando a voz en grito, e inmediatamente los otros dos, despertaron de su sueño y le hicieron coro. También en el mismo instante Guillermo vio a tres mujeres enfurecidas que entraban en el jardín. Eran sin duda madres buscando a sus hijos desaparecidos, y sin un momento de vacilación Guillermo desapareció entre los arbustos, atravesó el seto, y una vez en la carretera corrió cuanto pudo en dirección a su casa. Estaba seguro de que las madres descubrirían quién era y dónde vivía, pero necesitarían algún tiempo para hacerlo.

—Mamá —le dijo sin aliento al entrar en el salón—. Quiero ir a casa de tía Jane, si puedo marchar en seguida.

—¿Qué te ha hecho cambiar de opinión, querido?

—Mamá —dijo Guillermo sin aliento—, quiero ir a casa de tía Jane,

si puedo marcharme enseguida.

—¿Qué te ha hecho cambiar de opinión, querido?

Guillermo procuró adoptar aquella expresión de virtud resplandeciente.

—Porque me dijiste que te gustaría que fuera, y deseo complacerte.

La señora Brown pareció sorprenderse.

—Bien, querido, esta noche la escribiré, y puedes marcharte mañana.

—No —replicó Guillermo—. Quiero irme ahora mismo. Mañana sería inútil.

La señora Brown pareció extrañarse todavía más.

—¿Pero por qué, querido? —le dijo.

—Porque puede que mañana no sienta lo mismo. Ahora quiero complacerte y hacer lo que tú quieres, pero no sé si este sentimiento durará mucho. Por lo general no me dura mucho. Empiezo a sentir que ya disminuye. Si no me voy ahora mismo a casa de tía Jane, tal vez desaparezca.

La señora Brown pensó en Ethel. A su hija le costaría mucho perdonarla si dejaba escapar aquella oportunidad que se presentaba milagrosamente en el último momento, de poder jugar al tenis sin Guillermo.

—Muy bien, querido —le dijo—. Iré a hacer tu maleta ahora mismo. Le pondremos un telegrama desde la estación.

Guillermo, de pie junto a la ventana, observaba ansiosamente el punto de la carretera por donde esperaba ver aparecer a las tres madres.

—Apresúrate —le dijo—. Me parece que esta sensación va desapareciendo…

En un espacio de tiempo increíble, la señora Brown estaba de nuevo en la planta baja con su maleta.

—Vamos, querido —le dijo—, no necesitas cambiarte. Podemos tomar el autobús hasta Hadley y allí cogerás el tren de las cuatro.

Se apresuraron hasta el final de la calle para coger el autobús. Mientras se sentaban esperando que arrancase, tres mujeres enfurecidas, empujando sendos cochecitos enfilaban el camino de la casa de Guillermo, y la señora Brown las contempló con interés.

—Quisiera saber a dónde van —y luego agregó—, vaya, si se dirigen a casa. Qué extraño… Sí, se acercan a la puerta de nuestra casa. ¿Qué querrán?

Mas Guillermo tenía la mirada perdida en el vacío como si no la hubiera oído, y en aquel momento arrancó el autobús.

Tuvieron el tiempo justo para telegrafiar a la tía de Guillermo antes de coger el tren. Guillermo estuvo diciendo adiós a su madre hasta que se perdió de vista, y luego se reclinó en el asiento con un suspiro de alivio. Ahora su madre iría camino de su casa donde le aguardaban tres mujeres enfurecidas… Claro que ahora no podían hacerle nada, y probablemente cuando regresara a su casa, lo habrían olvidado todo. Era una lástima perderse la reunión de Ethel. Ahora sería tan aburrida como de costumbre. Tía Jane… era aburridísima, por supuesto, pero no obstante, él ya se las arreglaría para pasarlo bien. Había un estanque en el jardín en el que podía naufragar desde una balsa, y unas rocas que podían representar una montaña inexpugnable. En la casa vecina había un pequinés muy gordo en cuya apacible vida podría introducir ciertas emociones.

Y Guillermo comenzó a gozar anticipadamente de su estancia en casa de tía Jane.