GUILLERMO… EL GRAN ACTOR

Fue anunciado en el pueblo que la Sociedad Literaria iba a dar una representación teatral la noche de Navidad. Era tradicional que se celebrase una función cada Navidad. No importaba gran cosa quién la hiciera, de qué tratase, o a beneficio de qué se daba, pero el pueblo se había acostumbrado a tener teatro las Nochebuenas. Ethel, la hermana de Guillermo, y sus amigas, decidieron primero representar algunas escenas de «Como gustéis», pero no fue posible debido en parte a que Ethel cayó víctima de la gripe en cuanto se celebró el reparto de papeles, y en parte a causa de otras complicaciones demasiado intrincadas para detallarlas.

De manera que la Sociedad Literaria anunció que iba a representar una comedia para recaudar fondos y comprar un cinematógrafo. Ya hacía tiempo que la Sociedad Literaria intentaba recaudar el dinero suficiente para adquirir un cinematógrafo. Los cines, según dijo la Presidenta, son tan educativos. Pero esta no era la única razón. El número de socias de la Sociedad Literaria, últimamente había disminuido de forma alarmante, y en gran parte era debido, puesto que todos lo confesaron sin disimulos, a que las reuniones eran muy aburridas. Habían oído leer a la señorita Greene-Joanes su discurso sobre «La influencia de Browning», cinco veces, y sostuvieron el debate sobre «La Escuela Romántica ha contribuido más a la Literatura que la Clásica», tres veces, y ya celebraron una subasta y una «Búsqueda del Tesoro», así como un «picnic», y al parecer ya no les quedaba más que hacer en el terreno literario. La señora Bruce Monkton-Bruce, la secretaria, dijo que no era suya la culpa. Que ella había escrito a Bernard Shaw, a Arnold Bennett, E. Sinstein, M. Coue y H. G. Wells pidiéndoles que les dirigieran, y no era culpa suya que no hubiesen contestado siquiera. En todos los casos había enviado un sobre franqueado. Más de una vez intentaron leer a Shakespeare en voz alta, pero al parecer adormecía a las socias y luego se despertaban de muy mal humor.

Mas la sugerencia de un cinematógrafo había dado nueva vida a la Sociedad. Habían ya casi unas seis socias nuevas (la sexta no estaba del todo decidida) desde que se lanzó la idea. Las más vehementes soñaban con películas aleccionadoras tales como «Amaneceres en los Alpes», o «La Vida de una Judía, desde que nace hasta que muere», mientras las menos exageradas consideraban que películas como «Los Tres Mosqueteros» y «Monsieur Beaucaire», eran ya bastante aleccionadoras. De manera que ya habían organizado una «Subasta» para este fin, que les proporcionó algún dinero, pero que no era suficiente, puesto que deseaban comprar uno realmente bueno.

La obra que iban a representar fue propuesta por una de las nuevas socias, una tal señorita Gwladwyn.

—Y eso nos proporcionará —dijo optimista— una o dos libras.

La tradición de las representaciones navideñas incluía una colecta en la puerta, pero no la venta de entradas. Pues si hubieran tenido que pagar entrada, no hubiese asistido nadie. La recolecta en la puerta tampoco era tan lucrativa como sería de esperar ya que la gente del pueblo no tenían el menor reparo en pasar ante la bandeja como si no la vieran, aunque se la colocaran debajo de las narices. Y la impresión general fue que «una o dos libras» era una cantidad demasiado optimista. Pero aunque sólo fuera una libra, como hizo resaltar la señora Bruce Monkton-Bruce, no dejaba de ser una libra, y de todas formas sería conveniente para la Sociedad Literaria la preparación de una comedia. Con su incurable optimismo dijo que «contribuiría a mantenerlas unidas». A decir verdad, la experiencia había demostrado frecuentemente que el representar uno obra de teatro solía tener un efecto contrario… Celebraron una reunión para discutir la naturaleza de la obra. Se temía que tuvieran que representar a Shakespeare, Sheridan o, como dijo la señorita Formester, «algo de Shelley o Keats», pero las más modestas pensaron que aunque literatas, no lo eran tanto como para eso, y la señora Bruce Monkton-Bruce, representando a las más modestas, dijo valientemente que aunque esos autores habían gustado sin duda en sus respectivas generaciones, ahora las cosas habían progresado, y agregó que en cierta ocasión intentó leer «Se humilla para conquistar», y no fue capaz de desentrañar lo que la gente veía en ella.

—Claro que —admitió la señorita Georgina Hemmersley—, los personajes masculinos serán una dificultad. (Los miembros de la Sociedad Literaria eran todos femeninos). Algunas veces he pensado que quizás fuese conveniente interesar a los hombres del vecindario por nuestra pequeña sociedad.

—No sé —dijo la señorita Featherstone, pensativa, recordando aquellas agradables reuniones de la Sociedad Literaria dedicadas a tomar el té, pasteles helados y al intercambio de escándalos locales—. No sé. Mírese como se quiera en cuanto empiezan a meterse los hombres en cualquier cosa, la complican en seguida. Siempre lo he observado. Los hombres son inquietos. Y nada literatos. Es inútil pretender que lo sean.

La sociedad suspiró dándole la razón.

—Claro que tiene sus desventajas en momentos como este —prosiguió la señorita Featherstone— quiero decir el no tener hombres, ya que eso significa no poder representar comedias modernas. Me refiero a que habrá que recurrir a obras cuya acción transcurra en otras épocas, y podamos utilizar pelucas y demás.

—Yo conozco una obra histórica verdaderamente deliciosa.

—¿De qué época es, querida? —preguntó la señora Bruce Monkton-Bruce.

—De la costumbrista —replicó la señorita Gwladwyn—. Ya sabe usted. Pelucas, gorgueras y espadas. Tudor. ¿O es Isabelina? Es sobre la guerra civil, y es una verdadera monada.

—¿De qué trata? —preguntó la Sociedad Literaria con interés.

—Pues la heroína… —un cierto aire de modestia en los ademanes de la señorita Gwladwyn demostró claramente que ella esperaba ser la protagonista— la heroína es la prometida de un Cabezarredonda[1] pero no le ama realmente. Al final cree que sí, pero no está enamorada de él. Y un Caballero herido llega a su casa en busca de refugio durante una tormenta espantosa, y ella le acoge con la intención de entregarle a su prometido, ¿saben? El padre de ella es un Cabezarredonda, ¿comprenden? Y luego se enamora de él, me refiero al Caballero, y le esconde, y luego el prometido le descubre, y ella le dice que no le ama, que quiere al otro. Esta escena es encantadora. Hay una tormenta de nieve. He olvidado cuándo ocurre exactamente, pero sé que la hay, y resulta de gran efecto. Se hace arrojando pedacitos de papel desde arriba. Resulta una escena deliciosa. Además hay muchos personajes —continuó con gran animación—, todos podríamos tener buenos papeles. Hay un tío y una tía muy cómicos y escenas muy bonitas para mis… quiero decir los padres de ella, y muchos criados con buenos papeles. Habrá papeles de sobra para todas. Algunas de nosotras podríamos hacer dos. En conjunto es una obra deliciosa.

La señora Bruce Monkton-Bruce parecía indecisa.

—¿Será lo bastante literaria? —dijo preocupada.

—¡Oh, sí! —replicó la señorita Gwladwyn con entusiasmo—. Tiene que serlo. Siendo histórica tiene que ser literaria, ¿no? Quiero decir que una cosa trae la otra…

Al parecer la mayoría de la Sociedad Literaria pensaba lo mismo.

—De todas formas —dijo la señorita Gwladwyn— traeré el libro, y lo leeremos y luego se procederá a su votación. Lo que puedo asegurar es que la he visto, y he visto también muchas obras de Shakespeare, y considero que esta es mucho más bonita que cualquiera de Shakespeare, y si eso no demuestra que es literaria, no sé qué lo demostrará.

La sociedad pareció encontrar nuevamente lógica esta afirmación y la reunión se disolvió (después del té, el pastel helado, y en un resumen verbal de lo que la señora Jones había dicho a la señora Robinson cuando se pelearon la semana anterior, y una detallada descripción del sombrero nuevo de la esposa del médico), acordando reunirse la semana próxima para leer la obra propuesta por la señorita Gwladwyn.

—Sé que les gustará —fue su declaración final cuando se dispuso a marcharse—. Es una obrita deliciosa.

La reunión se celebró a principios de la semana siguiente, siendo abierta por la señorita Gwladwyn quien con mucha habilidad sugirió que puesto que ella había visto la obra, leería el papel de la protagonista, convenciendo a todas de que habiéndola propuesto ella, era su deber.

La primera escena fue leída rápidamente. Sin embargo abundaban los detalles escénicos como «Cuando se abre la puerta se oye gemir el viento en el exterior», «Fragor de truenos», y las frases como «Oíd cómo la lluvia bate contra los postigos». «¡Escuchad! ¿No oís el galope de un caballo?».

Al final de la escena, la señorita Georgina Hemmersley, conocida por su pesimismo, observó:

—Será muy difícil hacer todos esos ruidos.

—Los que no estén en escena pueden hacerlos —repuso la señorita Gwladwyn.

—Pero en esta escena todos se encuentran actuando —objetó la señorita Georgina Hemmersley.

—Entonces habremos de buscar una persona para que los haga —dijo la señorita Gwladwyn.

La señorita Georgina repasó los detalles escénicos.

—Serán muy difíciles de hacer —insistió—, sobre todo el viento. ¿Cómo se imita el sonido del viento?

—Pues supongo que con una especie de silbido —replicó la señorita Gwladwyn insegura.

—S-sí —dijo la señorita Georgina Hemmersley—, pero ¿cómo? Quiero decir que yo no podría hacerlo.

En aquel momento Guillermo pasaba por la calle.

Guillermo iba silbando… pero no con su acostumbrado silbido penetrante, sino con otro lento, tristón y reflexivo. A decir verdad ni se daba cuenta de que estuviera silbando, pues su mente estaba ocupada en un problema profundo y al parecer irresoluble… el problema de cómo obtener una nueva pelota de fútbol, sin dinero ni crédito siquiera. Sólo un optimista como Guillermo se hubiera atrevido a considerar semejante problema, pero Guillermo, calle abajo, con las manos hundidos en los bolsillos, con la mirada fija en el suelo, el ceño fruncido, y emitiendo mecánicamente aquel silbido monótono y desafinado, estaba convencido de que debía haber una solución para aquel problema, si consiguiera dar con ella… Si pudiera encontrar la solución… Al pasar por delante de la ventana abierta de la señora Bruce Monkton-Bruce su silbido invadió el repentino silencio que acababa de hacerse en la reunión.

—¿Qué es eso? —preguntó la señora Bruce Monkton-Bruce.

La señorita Georgina Hemmersley se acercó a la ventana.

—Es sólo un niño —dijo.

La señorita Gwladwyn la siguió.

—Es ese niño malcarado que se ve por todas partes —comentó.

La señora Bruce Monkton-Bruce fue a reunirse con ellas junto a la ventana.

—Es Guillermo Brown —dijo.

Permanecieron tras la ventana abierta mientras Guillermo, ajeno por completo a sus miradas, proseguía su camino sin dejar de pensar en su problema insoluble. Su silbido tenue y desafinado continuó llegando hasta ellas.

—Pa… parece el ruido del viento —dijo la señorita Gwladwyn.

Siguiendo un impulso la señora Bruce Monkton-Bruce asomó la cabeza por la ventana.

—¡Guillermo Brown! —gritó—. Ven aquí.

Guillermo se volvió mirándola agresivamente.

—Yo no he hecho nada —dijo—. No era yo el que usted vio ayer persiguiendo a su gato.

—Ven aquí, Guillermo —insistió ella—. Queremos preguntarte algo.

Guillermo vacilaba sin saber si obedecer o demostrar su disgusto continuando su paseo meditativo calle abajo.

Probablemente querrían reñirle por alguna cosa que no habría hecho. Bueno, por lo menos queriendo hacerla; bueno, no valía la pena armar tanto alboroto por eso. Por otra parte podría tratarse de alguna otra cosa, y si continuaba su camino nunca llegaría a saberlo. Su curiosidad ganó la batalla.

Trasladando un pedazo de goma de mascar que llevaba, distraído, en la boca, a su bolsillo, se dispuso a trepar por el repecho de la ventana, puesto que por ella le habían llamado.

—¡Por ahí no, Guillermo! —dijo la señora Bruce Monkton-Bruce con severidad—. Entra por la puerta principal, haz el favor, como es debido.

Guillermo saltó de nuevo a la calle, volvió a colocarse la goma de mascar en la boca, estuvo unos momentos dudando entre si valía la pena o no entrar por la puerta principal, como es debido, decidiendo que aunque probablemente no la valiese, existía una remota posibilidad de que así fuera, y entonces, muy, pero muy despacio, como para demostrar su completa independencia, a pesar de su aparente obediencia, dirigiose a la puerta principal.

—¡Guillermo Brown! —gritó la señora Monkton-Bruce—. Ven aquí.

Guillermo se volvió mirándola agresivamente. —Yo no he hecho nada

—dijo.

—Puedes abrir la puerta y entrar —le gritó la señora Bruce Monkton-Bruce desde la ventana—, y no te olvides de limpiarte los pies.

Guillermo abrió la puerta y entró limpiándose los pies a conciencia y con una insistencia excesiva, cuyo objeto era el hacerles esperar el mayor tiempo posible, una vez más trasladó la goma de mascar de su boca a su bolsillo, colocó su gorra con todo cuidado entre los cuernos de la cabeza disecada de un antílope que colgaba de la pared… luego lo pensó mejor y fue a ponerla sobre la cabeza disecada de una zorra, en la pared de enfrente; estuvo contemplando largo rato con aire crítico una lechuza también disecada dentro de una jaula; distraído arrancó un pedazo del helecho que crecía en un tiesto junto al paragüero, y por fin entró en el salón. Una vez en el umbral se detuvo mirándolas con el ceño fruncido mientras dejaba caer sobre la alfombra los pedacitos de helecho. Su cerebro iba revisando rápidamente los acontecimientos más recientes de su carrera para poder disculparse. Ya empezaba a arrepentirse de haber obedecido, y decidió tomar la ofensiva. Fijando su mirada agresiva y acusadora en la señora Greene-Joanes, le dijo:

—Cuando me vio usted ayer en su jardín estaba cogiendo una pelota mía que acababa de caer por encima de la tapia. Lo único que intentaba era ahorrarle el trabajo de abrirme la puerta, y por eso la cogí yo solo. Y esa manzana la había encontrado tirada debajo de su árbol y yo la cogí para ayudarla a tener aseado el jardín, porque hace muy feo ver manzanas debajo de los árboles y por todo el suelo.

—Guillermo —le dijo la señora Bruce Monkton-Bruce—, no te hemos pedido que entraras para discutir tu visita al jardín de la señorita Greene-Joanes…

Guillermo volvió su mirada de acero hacia ella y continuó su política de llevar la ofensiva.

—Esas piedras que estaba arrojando a su árbol cuando usted me vio —dijo—, eran sólo para matar los gorgojos y otras cosas que pudieran dañarle. Pensé que así la ayudaba a mantener el jardín bonito tirando piedras al árbol para matar los gorgojos y otras cosas que pudiera haber, porque se estaban comiendo la corteza.

—Tampoco te hemos hecho venir para hablar de eso, Guillermo —le dijo la señora Bruce Monkton-Bruce. Y luego, aclarando su garganta agregó—: Estabas silbando cuando pasaste por la calle, ¿verdad?

El rostro pecoso y severo de Guillermo expresó horror y sorpresa.

—¡Vaya! —exclamó— ¡Vaya! Apuesto a que apenas hacía ruido. Además —agregó desafiante—, no hay ninguna ley que prohíba silbar, ¿verdad? En la calle. Si uno quiere. Yo no le estaba haciendo ningún daño. Sólo silbaba en la calle. Si a usted le duele la cabeza o algo y no quiere que yo silbe no lo haré hasta que esté en la otra calle donde usted no pueda oírme, ahora que lo sé. No era necesario hacerme entrar para decirme eso. Bastaba con habérmelo gritado desde la ventana y yo ya lo hubiese oído. Pero no veo que tenga que reñirme sólo por…

La señora Bruce Monkton-Bruce alzó una mano para detener la ráfaga de su elocuencia.

—No es eso, Guillermo —le dijo con desmayo—. Por favor, deja de hablar un minuto, y te lo explicaré. A nosotras… nos… nos interesa tu silbido. ¿Te importaría… te importaría repetirlo aquí… sólo para que oigamos otra vez qué tal suena?

Guillermo estaba orgulloso de su silbido y le halagó que le pidieran que lo exhibiera en público. Hizo una pausa para reunir fuerzas, tomó aliento, y emitió un sonido que hubiera acreditado a cualquier sirena de fábrica.

La señorita Georgina Hemmersley lanzó un grito. La señorita Gwladwyn, que hallábase sentada sobre el brazo de un sillón, perdió el equilibrio y cayó al suelo. La señora Bruce Monkton-Bruce llevóse las manos a los oídos con un gemido de agonía y la señorita Greene-Joanes sufrió un desmayo en su butaca, del que se recobró en seguida, puesto que nadie había reparado en ella. Guillermo, inmensamente satisfecho de la acogida de su actuación, murmuró con modestia:

—Todavía puedo hacerlo mejor así —y se dispuso a introducir un dedo a cada lado de su boca, tomando aliento para otro silbido.

Con gran presencia de ánimo, la señora Bruce Monkton-Bruce consiguió detenerle a tiempo.

—No, Guillermo —le dijo con voz quebrada—, así no… así no…

—Le advierto —dijo la señorita Greene-Joanes, con voz aguda y temblorosa—, que si vuelve a repetirlo me dará un ataque de histerismo. Ya me he desmayado —continuó en tono de reproche—, pero ninguna se ha dado cuenta. No respondo de lo que pueda ocurrirme si ese niño permanece en la habitación un minuto más.

—Dígale que se marche —gimió la señorita Featherstone— y nos imaginaremos el ruido del viento.

—Dejémoslo al azar —suplicó la señorita Greene-Joanes—. No podría volver a soportarlo. Puede… puede que esa noche haya viento natural. Es muy posible.

—Guillermo —le dijo la señora Bruce Monkton-Bruce con voz débil—, lo que queríamos oír era un silbido suave. Un silbido… como… como el viento en la distancia. A mucha distancia, Guillermo.

Guillermo emitió un silbido suave, tristón y apagado que representaba perfectamente el silbido del viento en la distancia. Su público recobróse en seguida sorprendido y entusiasmado.

—Eso ha estado muy bien —dijo la señora Bruce Monkton-Bruce.

Guillermo, alentado y orgulloso de su elogio, dijo.

—Ahora lo haré sonar desde más cerca —y de nuevo reunió sus fuerzas para el esfuerzo.

—No, Guillermo —dijo la señora Bruce Monkton-Bruce deteniéndole nuevamente a tiempo—. No lo queremos más cerca. Es así como nos gusta… Escucha, Guillermo, vamos a representar una obra de teatro, durante la cual se oye el viento en la distancia… muy, muy a distancia, Guillermo. Se supone que el viento sopla muy a lo lejos, Guillermo, y quizás te concediéramos el honor de hacer ese ruido, Guillermo.

El cerebro de Guillermo trabajaba con gran rapidez. No había olvidado su problema al parecer insoluble, y vio un medio de, si no resolverlo, por lo menos hacerlo un poco menos insoluble. Adoptando su expresión de esfinge, declaró sin enrojecer ni pestañear:

—Pues… claro… eso llevaría mucha parte de mi tiempo. Y no sé si puedo perder tanto tiempo.

Quedaron sorprendidas ante su descaro, y al mismo tiempo su inesperada y asombrosa resistencia a aceptar su proposición aumentó sus deseos de conseguir su silbido.

—Claro, Guillermo —dijo la señora Bruce Monkton-Bruce con frío reproche—, si no quieres ayudarnos en una buena causa como es esta. —Y con habilidad ocultó la naturaleza exacta de la buena causa.

—Oh, a mí no me importa ayudar —replicó Guillermo—, sólo he querido decir que probablemente me llevará mucho tiempo que yo podría emplear en hacer cosas útiles para otras personas. Por ejemplo, yo suelo hinchar los neumáticos de la moto de mi tío —el rostro de Guillermo adoptó una expresión casi imbécil al agregar—: El siempre me da seis peniques por hacer eso.

Hubo un breve silencio y luego la señora Bruce Monkton-Bruce dijo con gran dignidad:

—Claro que te daremos encantadas esos seis peniques por hacer de viento y por cualesquiera otros ruidos que deban figurar en la obra, Guillermo.

—Gracias —repuso Guillermo ocultando su contento bajo un tono de absoluta indiferencia. Seis peniques… aquello era un punto de partida. Guillermo era tan optimista que con aquellos primeros seis peniques le parecía tener seguro el resto… Podía hacer algo más por otras personas y conseguir otros seis peniques y bueno, de continuar haciendo cosas por seis peniques pronto tendría el dinero suficiente para comprar la pelota de fútbol. Y con gran optimismo olvidó que la mayoría de personas esperaban que hiciera las cosas de balde…

Se acordó que Guillermo asistiera a la próxima lectura de la obra para que hiciera el ruido del viento y cualquier otro que fuera preciso, y entonces el muchacho, trasladando la goma de mascar de su bolsillo a la boca y esparciendo pedacitos del helecho con aire distraído para marcar su paso al marcharse, salió al vestíbulo, cogió su gorra de la cabeza de zorra, hizo una mueca a la lechuza disecada y molesto por su indiferencia la repitió. Distraído fue esparciendo una nueva rociada de hojas del helecho predilecto de la señora Bruce Monkton-Bruce, y al fin continuó su avance devastador hasta salir a la calle. Su silbido agudo y penetrante, así como desafinado, estremeció la paz de los hogares ante los que pasaba, animado por su visita y por la perspectiva de su papel de «viento» y de llegar a poseer los seis peniques que iban a ser el núcleo para los fondos de la pelota de fútbol.

Las socias de la Sociedad Literaria exhalaron suspiros de alivio cuando el sonido de su marcha desapareció en la distancia.

—¿No creen ustedes —dijo la señorita Greene-Joanes con aire patético—, que podríamos encontrar un tipo de niño más tranquilo?

—Pero ha sido —dijo la señora Bruce Monkton-Bruce— una imitación muy buena del viento. Quiero decir, naturalmente, cuando lo hizo en tono suave.

—¿Y no podría hacerlo un niño más tranquilo? —insistió la señorita Greene-Joanes—. Por ejemplo, nuestro querido Cumberto Montgomery.

—Pero no sabe silbar —objetó la señora Bruce Monkton-Bruce—. Me temo que todos los niños poco movidos no saben silbar bien.

Así que aunque de mala gana, la Sociedad Literaria aceptó a Guillermo para que hiciera de viento.

Guillermo llegó muy temprano para el próximo ensayo. En realidad demasiado pronto para la señora Bruce Monkton-Bruce, en cuya casa se celebraba. Llegó media hora antes de la señalada para empezar, y la pasó sentado en su salón cascando nueces y practicando su silbido. La señora Bruce Monkton-Bruce dijo que le produjo un dolor de cabeza que le duró toda la semana.

—Guillermo —le dijo con severidad cuando entró en el salón—, si no aprendes a silbar más bajo tendremos que prescindir de ti.

—¿No era bajo? —exclamó Guillermo sorprendido—. A mí me parecía un silbido tan suave que me sorprende que lo haya oído siquiera.

—Pues lo oí —replicó ella—, y me ha dado dolor de cabeza, de manera que no vuelvas a silbar.

—Lo siento —fue la respuesta de Guillermo, que dedicó toda su atención a las nueces.

Su tono había convencido a Guillermo de que su posición para representar al «viento» era bastante precaria, de manera que cuando llegaron las otras socias hizo que su silbido sonara tan bajo que tuvieron, que pedirle que lo hiciera un poquito… sólo un poquitín… más alto. Incluso entonces sonaba muy ligero y distante. Guillermo había decidido no arriesgar ni los seis peniques ni su papel, por silbar demasiado fuerte durante los ensayos. Claro que el día de la representación la cosa sería muy distinta. Su dulce silbido le ganó el afecto de todos. Se inclinaban ante él. Iba resultando, según confió la señorita Featherstone a la señorita Gwladwyn en un susurro, un niño mucho más simpático de lo que temió al principio. Además hizo algunas sugerencias muy útiles en cuanto a los otros ruidos y sabía cómo hacer el de los cascos de un caballo. Con un coco. Y también imitar el trueno… con una bandeja de lata. Y los disparos de revólver con jibiones de calamar o algo por el estilo. De todas formas, él lo haría, como fuese… Consideraron prudente que no probara esas cosas hasta que llegase la hora y de momento se limitase a hacer de viento… un viento suave y anémico, que él aborrecía de todo corazón, pero que le hizo ganar la confianza de sus nuevas amigas, que cada día le apreciaban más. Le contrarió bastante que no le encargasen de la tormenta de nieve. La señorita Gwladwyn dijo que la haría su sobrino, quien, según ella, era un niñito de buenos modales, que no sabía silbar, cosa que tuvo que admitir de mala gana, ni hacer los otros ruidos, pero estaba segura de que sabría hacer perfectamente una tormenta de nieve.

Guillermo regresó a su casa confortado por las alabanzas dedicadas a su silbido distante, y dos bollos que le diera la señora Bruce Monkton-Bruce. Por el camino encontró a Douglas, Enrique y Pelirrojo.

—Hola —le dijeron—, ¿dónde has estado?

—Ensayando —repuso Guillermo con su fanfarronería inimitable—. Tengo que actuar en una obra de teatro.

Quedaron tan impresionados como él esperaba.

—¿Qué obra? —quiso saber Pelirrojo.

—Una que prepara la Sociedad Literaria —dijo Guillermo dándose importancia.

—¿Cómo se llama? —dijo Douglas.

—Eso es un secreto. No puedo decírselo a nadie.

—Bueno, ¿y tú de qué haces? —dijo Enrique.

Guillermo aumentó su aire fanfarrón.

—Yo soy el personaje más importante —repuso—. No podrían hacer nada sin mí.

—¿Eres el protagonista? —preguntó Pelirrojo incrédulo.

—Um —admitió Guillermo—. Eso es lo que soy.

Después de todo, pensaba, en una obra donde se oye y se habla continuamente del viento, este tiene preferencia sobre el protagonista. De todas formas, tranquilizó su conciencia, diciéndose que puesto que era el único hombre que aparecía en la obra, tenía que ser el protagonista.

—Son todo mujeres —continuó—, así que, claro, han tenido que buscar un hombre para el papel de protagonista.

Los Proscritos no quedaron del todo convencidos, y no obstante había algo en la fanfarronería de Guillermo…

—Bueno —dijo Pelirrojo—. Supongo que si eres el protagonista tendrás que ensayar siempre con ellas.

—Sí —replicó Guillermo—. ¡Claro que sí!

—Está bien —le desafió Pelirrojo—. Dinos dónde vais a ensayar la próxima vez, y te veremos.

—El martes a las tres de la tarde en casa de la señora Bruce —repuso Guillermo con presteza.

—De acuerdo —dijeron los Proscritos—, y desde luego que iremos a verte.

De manera que el martes a las tres de la tarde vaya si le vieron. Escondidos entre los arbustos del jardín de la señora Bruce Monkton-Bruce, llamémosla por su nombre completo; ya que a ella le molestaba oírlo «cercenado», como ella decía, vieron a todo el elenco de «Prueba de Amor» mientras iban llegando a la casa una por una. Y con ellas llegó Guillermo… el único personaje masculino… dándose importancia, pero evidentemente como invitado de la señora Bruce Monkton-Bruce. Se daba perfecta cuenta de la presencia de sus amigos entre los arbustos, aunque simuló no verles. Su aire fanfarrón mientras avanzaba hacia la puerta principal es indescriptible.

Los Proscritos se alejaron en silencio y hondamente impresionados. Era cierto. Guillermo debía ser el protagonista de la obra. Y entre envidiosos de su capitán y orgullosos de él a la vez, se fueron calle abajo. Aunque a cualquiera de ellos le hubiera gustado ser el héroe de una obra de teatro, no obstante podrían disfrutar de la gloria de Guillermo, y su contoneo al alejarse de la casa de la señora Bruce Monkton-Bruce reflejó el aire fanfarrón de su camarada. Guillermo era el protagonista de una obra de teatro, pues bien, la gente tendría que tratarles a todos de forma distinta.

El ensayo fue un gran éxito en conjunto. Guillermo, temeroso de que sus amigos estuvieran escuchando desde la ventana, y no queriendo que descubrieran la relativa insignificancia de su papel, redujo su silbido a un mero siseo, y la señora Bruce Monkton-Bruce dijo para animarle:

—Sólo un poquitín más alto, Guillermo —pero la señorita Greene-Joanes apresuróse a intervenir:

—Pues, yo creo que quizás sea mejor que siga así durante los ensayos, querida, y que la noche del estreno lo haga un poquitín más fuerte.

Así que Guillermo, todavía temeroso de que los Proscritos siguieran escuchando desde la ventana, continuó igual.

Al final decidieron que no era necesario que Guillermo asistiera a todos los ensayos. El elenco encontraba su mirada desmoralizadora, y desconcertante su costumbre de pasar su goma de mascar, ahora se cumplían las tres semanas de su conservación, de su boca al bolsillo, y del bolsillo a la boca. Además de vez en cuando sacaba una nuez y la cascaba con gran estrépito y contorsiones faciales, haciendo un ostentoso alarde de recoger todas las cáscaras y guardarlas en otro bolsillo, pero la señora Bruce Monkton-Bruce contemplaba con horror el pequeño montón de cáscaras que iba creciendo sobre su alfombra, debajo de los pies de Guillermo. Guillermo se imaginaba que su comportamiento era ejemplar. Incluso le había ofrecido a cada una de las asistentes parte de sus nueces, viendo con alivio cómo rehusaban. Claro que no iban a esperar que les ofreciera su goma de mascar… Pero le molestó y lamentó en gran manera que le comunicaran que lo mejor era que los ensayos se realizasen sin viento ni truenos hasta que estuvieran un poco más familiarizados con la obra.

Durante quince días no fue llamado para ningún ensayo, y la obra «iba tomando forma estupendamente», como dijo la señorita Georgina Hemmersley. La propia señorita Hemmersley como Caballero estaba espléndida, a pesar de sus cuarenta y pico de años, y la señorita Featherstone también muy bien como Cabezarredonda, aunque ella también hubiera dejado atrás la primera juventud. Sin embargo, era justo, según decía, que las que llevaban más tiempo en la sociedad tuviesen los mejores papeles… Y todas estuvieron de acuerdo en que la señorita Gwladwyn resultaba una protagonista «monísima».

Guillermo llegó con todos sus pertrechos consistentes en cocos, jibiones de calamar y una bandeja de lata, y les hizo la mejor demostración, a su entender. El resto del elenco parecía un poco irritado y no cesaban de decir:

—«Bajito, Guillermo». «Guillermo, no tan fuerte». «Guillermo, deja de hacer ese ruido ensordecedor». «Bueno, ahora no hay viento».

Al final la señorita Greene-Joanes, que parecía muy excitada, exclamó:

—Ahora tengo que darles una noticia… Guillermo, no es preciso que te quedes. —Guillermo empezó a hacer los preparativos para su marcha con gran lentitud y sin alejarse demasiado para poder oírlo—. No lo dije antes de que empezáramos, porque sabía que estarían demasiado nerviosas para actuar. Es lo que me ha ocurrido a mí. ¿A que no adivinan quién está en el pueblo?

—¿Quién? —preguntaron todos a coro.

—Sir Giles Hampton.

El elenco artístico lanzó gritos de excitación, y el Caballero dijo:

—¿Quién se lo ha dicho?

Y la tía y el tío cómicos exclamaron al unísono:

—¡Cielo Santo!

—Ha sufrido una fuerte depresión nerviosa —continuó la señorita Greene-Joanes—, y está en la posada de incógnito para tomar el aire, pero claro, la gente le ha reconocido. A decir verdad, él dice a todo el mundo quién es porque en realidad no le agrada pasar desapercibido. Los actores no gustan del incógnito, y se vuelven locos si la gente no les reconoce.

—¿Qué aspecto tiene? —preguntó la tía cómica sin aliento.

—Es alto, tiene aire de persona importante, y es bastante guapo a pesar de sus pobladas cejas.

—¿Cree usted que vendrá? —preguntaron todas a una.

—No lo sé, pero… Guillermo, ¿quieres irte a casa de una vez y acabar de tirar cáscaras de nuez encima de la alfombra?

Se hizo un silencio mientras todas aguardaban con impaciencia a que Guillermo se marchara, cosa que hizo con gran dignidad y disgustado por aquel despido tan poco ceremonioso. ¿Qué iban a hacer ellas solas con su vieja obra sin el viento, los truenos, los cascos de caballo, y todos los demás ruidos? Le gustaría saberlo… Vaya una manera de tratar al personaje más importante de la obra…

Echó a andar calle abajo con el entrecejo fruncido, mientras iba cascando nueces y arrojando las cáscaras a su alrededor… Al final de la manzana tropezó con un hombre alto de cejas pobladas.

—Debieras mirar por dónde andas, jovencito —le dijo el desconocido.

—Si vamos a eso, también podría mirarlo usted —observó Guillermo que estaba todavía muy resentido.

El hombre alto parpadeó.

—¿Sabes quién soy? —le dijo en tono majestuoso.

—No —repuso Guillermo con sencillez—, y apuesto a que usted tampoco sabe quién soy yo.

—Yo soy un gran actor —dijo el hombre.

—Lo mismo que yo —replicó Guillermo.

—Tan grande —continuó el hombre—, que cuando quieren que represente una obra me dan todo el dinero que pido.

—¿Sabes quién soy yo? —dijo el forastero en tono majestuoso. —No

—dijo Guillermo con sencillez—, y apuesto a que tampoco sabe quién

soy yo.

—Yo también soy así —dijo Guillermo introduciendo las manos en los bolsillos de sus pantalones—. Les pedí seis peniques y me los dieron en seguida. Son para comprar una pelota de fútbol.

—¿Y sabes por qué estoy aquí, jovencito? —dijo el desconocido.

—No —repuso Guillermo sin gran interés y agregó—: Yo estoy aquí porque vivo aquí.

—Yo estoy aquí por los nervios —dijo el hombre—. El actuar ha extenuado mi vitalidad y alterado mi sistema nervioso. Soy un artista y, como la mayoría de artistas, sufro una gran tensión. ¿Sabes que antes de salir a escena tiemblo de los pies a la cabeza?

—No —replicó Guillermo con frialdad—. A mí no me ocurre nunca cuando estoy actuando.

—¡Ah! —sonrió el hombre—, pero yo siempre tengo el papel más importante en todas las obras en que intervengo.

—Y yo —replicó Guillermo—. Yo igual. En la obra que estamos preparando ahora tengo el papel más Importante.

—¿Te gustaría ver el programa de la obra que acabo de representar en Londres? —continuó el actor sacando un papel de su bolsillo.

Guillermo lo miró sin interés. Contenía una lista de nombres impresos en caracteres de tamaño corriente y después de un «y», el de «Giles Hampton», en letras mayores.

—¿Qué obra es? —dijo el hombre sucumbiendo al fin ante el terrible egoísmo de Guillermo.

—Se llama «Prueba de amor» —dijo Guillermo—. Es a beneficio de mi pelota de fútbol y de su cinematógrafo.

—¡Ajá! —exclamó el hombre—. ¿Y pueden… pueden… asistir los forasteros distinguidos?

—Sí —repuso Guillermo con indiferencia—, cualquiera puede venir a verla con tal de que pague. Todo el mundo tiene que pagar.

—Bien, desde luego que iré —contestó el desconocido—. Tengo que verte en tu papel de protagonista.

El ensayo general no fue precisamente un éxito, pero la señorita Featherstone dijo que eso era siempre una señal de que el estreno saldría bien. En todas las obras de mayor éxito, siempre salió mal el ensayo general. Guillermo, desapasionadamente, consideró que eran el grupo de seres más malhumorados que había conocido en su vida. Saltaban sobre él en cuanto abría la boca. Dijeron que su viento era demasiado fuerte, aunque en su opinión era apenas una brisa tan ligera y distante que no valía la pena de molestarse en hacerla. También tuvieron que criticar sus truenos y cascos de caballo. Dijeron sin sombra de verdad que eran ensordecedores, y un profundo disgusto iba creciendo más y más en el corazón de Guillermo. Les hubiera estado muy bien empleado que él se lavase las manos y se negara a hacer el menor ruido. No lo hizo por la única razón de que otro podía ocupar su lugar. Además estaba preocupado por otro asunto. Se daba cuenta de que su papel en la obra no era tan importante como había hecho creer a sus amigos. Les dio a entender que era el protagonista, y que se pasaba todo el tiempo en escena, cuando aunque él se considerase sinceramente el protagonista, no aparecía para nada en el escenario. Y luego estaba el hombre de las cejas pobladas que encontrara en el pueblo. Probablemente asistiría a la representación y Guillermo le había hecho creer que su nombre iba a aparecer en el programa en letras grandes y que su papel era el principal.

—Bueno, Guillermo —le dijo la señorita Gwladwyn irritada interrumpiendo sus meditaciones—. ¿Por qué no estás atento y nos sigues?

Guillermo emitió un silbido agudo.

—Viento no —gritó ella—. Trueno.

Guillermo golpeó la bandeja de lata.

La señorita Greene-Joanes lanzó un gemido.

—Ese ruido —dijo— me penetra en el cerebro. ¡No puedo soportarlo!

—Bueno, los truenos son fuertes —dijo Guillermo con frialdad—. Es un ruido naturalmente fuerte. Yo no puedo evitar que los truenos sean naturalmente fuertes.

—Un trueno más suave, Guillermo —le ordenó la señora Bruce Monkton-Bruce.

Sólo por fastidiarles, Guillermo produjo un ligero clamor de trueno apenas audible, pero ante su gran fastidio, no les molestó en absoluto.

—Así está mejor, Guillermo —le dijeron, y tristemente el muchacho volvió a sus meditaciones. Había visto el programa y apenas pudo dar crédito a sus ojos al ver que su nombre no figuraba para nada. Ni siquiera le nombraban como imitador del viento, de los truenos, de los cascos de caballo, de nada… De no haber sido por los seis peniques, desde luego que lo hubiera echado todo a rodar…

Ahora estaban en la escena de la tormenta de nieve. Las cortinas estaban semicerradas y en la estrecha abertura apareció la protagonista señorita Gwladwyn. Era una trama muy complicada, porque en aquellos momentos ella había sido arrojada de su casa por su terrible padre Cabezarredonda y vagaba en busca de su amante y perdido Caballero.

Ella decía:

—¡Qué frío hace! Cielos, ¿es que no vais a apiadaros de mí? —y volvía su rostro hacia el cielo mientras una lluvia de copos diminutos iba cayendo sobre ella. Los copos diminutos eran pedacitos de papel que arrojaba desde la abertura del techo su sobrino… un niño muy bien educado. Lo hacía muy bien, y Guillermo no le prestó mucha atención, pues ya empezaba o considerar que todo aquello no merecía más que su desprecio.

Era la noche de la representación. Los actores hacían preparativos frenéticos entre bastidores. La hermana de la señorita Featherstone iba a hacer de apuntador, y Guillermo repartiría los programas. El señor Fleuster no ha aparecido todavía en esta historia pero había estado intentando declarar su amor a la señorita Gwladwyn durante los últimos cinco años, sin conseguirlo. La interesada y sus amigos le habían dado amplias oportunidades, pero las oportunidades no hacían más que aumentar su timidez. Cuando no tenía oportunidad deseaba pedirle relaciones, y cuando se presentaba la ocasión para declararse, perdía la cabeza y no lo hacía. La señorita Gwladwyn había hecho cuanto puede hacer una mujer digna; es decir, todo menos declararse ella. Sus amigas habían dispuesto que él se cuidara del telón con la esperanza de que aquello le impulsara a hablar, aunque estaban convencidas de que sería inútil, puesto que sería una buena oportunidad, y ya sabemos que eso le llenaba de terror y desaliento.

El señor Fleuster, alto y sudoroso, permaneció en pie junto al telón, simulando no darse cuenta de que la señorita Gwladwyn estaba muy cerca de él, que nadie podía oírles, y que era una magnífica oportunidad.

Guillermo estaba en la puerta con aire de esfinge repartiendo programas. Sus meditaciones no habían sido del todo estériles, y se le ocurrió un medio con el que esperaba reivindicar su posición de protagonista. En primer lugar había preparado laboriosamente cuatro programas especiales que escondió debajo de los corrientes, y que destinaba a Pelirrojo, Douglas, Enrique y el actor, si es que acudía. Había copiado el reparto del programa ordinario, pero al final añadiendo una «Y», puso en letras gigantes:

Viento

Lluvia

Truenos

Cascos de caballos

Disparos

Y todos GUILLERMO BROWN

los demás ruidos

Al ver a Pelirrojo que se acercaba preparó a toda prisa uno de los programas hechos por él y con su expresión mes inocente se lo puso en la mano.

—Buena suerte, Guillermo —murmuró Pelirrojo cogiéndolo.

Luego llegó Enrique que también recibió uno.

—¿Por qué no vas a cambiarte? —le preguntó Enrique.

—En realidad no aparezco en escena —admitió Guillermo—. Yo soy el personaje más importante de la obra, como pronto verás, pero en realidad no salgo al escenario.

Se alegró de haber hecho aquella confesión que le quitaba un gran peso de encima.

En aquel momento llegaba Douglas, al que entregó el tercero de los programas hechos por él con aire distraído, como si estuviera demasiado absorto en sus ocupaciones para reconocer a sus amigos.

Sólo le quedaba uno… el destinado al actor… si es que iba. Guillermo se asomó nervioso a la calle. El teatro estaba lleno, pues era ya hora de empezar.

—¡Guillermo Brown! —siseó una voz exasperada desde dentro. Guillermo se hinchó de orgullo. Ahora sabrían todos que no podían empezar sin él. Continuó mirando la calle con ansiedad. Al fin… allí estaba.

—¡Guillermo Brown!

El actor estaba casi en la puerta. Llevaba un paquete bajo el brazo.

—Guillermo Brown —dijo alguien desde la última fila—, te llaman.

—¡Guillermo… Brown! —siseó la señora Bruce Monkton-Bruce, asomando su rostro entre las cortinas.

El actor entró en el vestíbulo, y Guillermo le puso el último de sus programas en la mano.

—Pensaba que tú eras el protagonista —dijo el actor mirándole con sarcasmo.

Guillermo sostuvo su mirada sin pestañear.

—Y lo soy —dijo con presteza—, pero el protagonista no siempre aparece en escena. Por lo menos en las obras más modernas. —Señaló las letras grandes del programa—. Ese soy yo —dijo con modestia—. Todo eso lo hago yo.

Y dicho esto corrió hacia el escenario dejando al actor leyendo el programa al fondo del teatro.

Fue recibido con acritud por todo el elenco, que estaba muy nervioso.

—Mira que hacernos esperar tanto rato.

—¿Es que no oías que te llamábamos?

—Pasan casi veinticinco minutos.

—Está bien —dijo Guillermo con aire de superioridad que todavía les enfureció más—. Ahora ya pueden empezar.

La hermana de la señorita Featherstone cogió su libro para hacer de traspunte, el señor Fleuster tiró de las cuerdas del telón, la compañía entró en escena, Guillermo se sentó entre bastidores, y comenzó la representación.

Los planes de Guillermo para convertirse en la figura central de la obra no terminaban con los programas. Consideraba que los ruidos que le permitieron hacer durante los ensayos eran inadecuados, y aquella noche tenía intención de producir una tormenta más digna de su esfuerzo. ¿Quién había oído silbar el viento durante una tormenta de la forma que lo hizo él durante todas aquellas semanas? El sabía muy bien cómo silbaba durante las tormentas y vaya si lo haría sonar así. Aquel era su apunte. Alguien decía:

—Oíd cómo ruge la tormenta. ¿No escucháis el silbido del viento?

Con el ruido que siguió a continuación, el traspunte dejó caer el libro, y la protagonista perdió el equilibrio y arrastró en su caída la repisa de la chimenea que cayó sobre ella. Guillermo se llevó los dedos a la boca para añadir verismo a la imitación de la tormenta. El silbido resultó todavía más penetrante de lo que él esperaba. Aquello sí que era parecido al viento, pensó Guillermo observando complacido los estragos que había causado entre el público y la compañía. Aquello les demostraría si era o no era el protagonista de la obra. Con admirable presencia de ánimo los actores se rehicieron continuando la representación. La próxima intervención de Guillermo era «el trueno».

—Escuchad —dijo la protagonista— cómo retumba el trueno en el valle.

El trueno retumbó sin cesar durante varios minutos. La compañía permaneció silenciosa e inmóvil… exceptuando las contorsiones faciales que expresaban su horror y desesperación… mientras esperaban que se acallara el trueno, pero como no diera señales de terminar, intentaron seguir adelante. Sin embargo, tronaba tan violentamente que nadie entendía una palabra, de manera que tuvieron que volver a detenerse.

Al fin, incluso su creador, se cansó del ruido y la tormenta fue cesando, y pudo continuar la representación. Entre bastidores Guillermo sonrió para sí. Aquello sí que había sido un buen trueno. Había disfrutado de veras. Y así vaya si sabrían que estaba allí, aunque no se disfrazase ni apareciera en escena como los otros. A continuación debía imitar el ruido de los cascos de un caballo, y estaba un poco intranquilo porque lo hacía con un coco que le había comprado la señora Bruce Monkton-Bruce, y aunque lo había llevado a todos los ensayos la noche anterior había sucumbido a la tentación y se lo había comido. Ahora no sabía cómo imitar aquel ruido, y no se atrevió a confesárselo a nadie, pensando que ya se arreglaría, con alguna otra cosa, pero había llegado el momento.

—Atención —decía la señorita Gwladwyn—. Oigo el galope de un caballo.

Y entonces, en el silencio, se oyó el ruido de una bandeja de lata al ser golpeada suavemente y con regularidad. El público rio de buena gana, ante el disgusto de Guillermo. No era su intención producir un ruido así. Y de todas formas no era para reírse. Demostró su contrariedad con otra serie de truenos ensordecedores.

Cuando cesaron continuó la representación. Oficialmente Guillermo terminaba de actuar en aquella escena, pero él no quería retirarse todavía, y se le ocurrió que el viento y los truenos continuasen. Sí, alguien había mencionado de nuevo que era una noche horrible para pasarla al raso. Y además la guerra debía continuar todo el tiempo. Lo mejor era que lanzase algunos disparos que recordasen las batallas que se celebraban por doquier, así como un poco más de viento y truenos… puso manos a la obra concienzudamente.

Al fin terminó el acto. El señor Fleuster corrió el telón y reinó el caos. La mayoría de los actores atacaron a Guillermo, pero algunos se insultaban mutuamente, y otros al traspunte. En muchas ocasiones olvidaron las palabras y ni una sola vez había acudido en su ayuda. Una vez se pasaron al segundo acto, y así continuaron un buen rato. El traspunte dijo que había perdido el hilo al principio y no consiguió volver a cogerlo, pero nadie lo aceptó como disculpa. Luego la señorita Hemmersley se enfadó con la señorita Featherstone por haberla apuntado mal todo el tiempo, y la señorita Gwladwyn con la señorita Greene-Joanes por cortar su monólogo; y la señorita Greene-Joanes con la señora Bruce Monkton-Bruce por situarse en donde privaba al público de verla a ella, y cuando ya no encontraron con quién pelearse se encararon con Guillermo. Afortunadamente para Guillermo, no había mucho tiempo para recriminaciones, pues el público reclamaba ya el acto segundo. En él tenía lugar la escena de la tormenta de nieve. La señorita Gwladwyn había instalado a su sobrino, tan bien educado, en la parte alta del escenario con una caja de bombones para que se estuviera quietecito. La señorita Gwladwyn salió o escena, y los otros actores se retiraron al improvisado camerino para continuar sus discusiones y reproches mutuos. Las cortinas estaban ligeramente entreabiertas, y mientras la señorita Gwladwyn se colocaba ante ellas para comenzar el patético monólogo, Guillermo empezó a aburrirse entre bastidores. Le sacó de su aburrimiento el sobrino de la señorita Gwladwyn, que bajaba los escalones del altillo situado sobre el escenario con la caja de bombones vacía y muy mala cara.

—Guillermo —le dijo—, ¿querrías hacerme un favor? Estoy mareado.

—Está bien —replicó Guillermo distraído—. ¿Qué es lo que tengo que hacer?

Guillermo, por no haber sido escogido para hacer la tormenta de nieve, no se había tomado el menor interés por el desarrollo de aquella escena.

—Sólo tienes que coger ese cubo que hay en el pasillo, subirlo al altillo y vaciarlo lentamente sobre ella cuando levante la cabeza.

—De acuerdo —dijo Guillermo con aire condescendiente, y alegrándose en su interior de poder agregar la tormenta de nieve a su repertorio—. De acuerdo. Yo lo haré. No te preocupes. Vete a casa y vomita.

No fue culpa de Guillermo que alguien hubiera puesto la chimenea del decorado en el pasillo, y de forma que ocultase por completo el cubo de pedacitos de papel, y que el único visible fuese uno lleno de agua que la señora Bruce Monkton-Bruce había colocado allí para utilizarlo en caso de incendio. Guillermo miró a su alrededor, y como al parecer era aquel el único cubo que había en el pasillo lo cogió, subiendo los escalones que conducían al altillo. Pesaba mucho. ¡Estaba lleno de agua! ¡Troncho! El no se había dado cuenta de que fuese agua. El creía que utilizaban papelitos para simular la nieve, pero probablemente habían cambiado de idea en el último momento y preferirían lluvia. O quizás utilizasen los papelitos sólo durante los ensayos, con intención de emplear agua para el día de la representación. Bueno, aquello era un poco más emocionante que los papeles. Terminó de subir la escalera con mucho cuidado y luego arrodillóse junto a la pequeña abertura desde donde podía ver a la señorita Gwladwyn recitando debajo. Fue en el momento preciso, pues ella estaba diciendo:

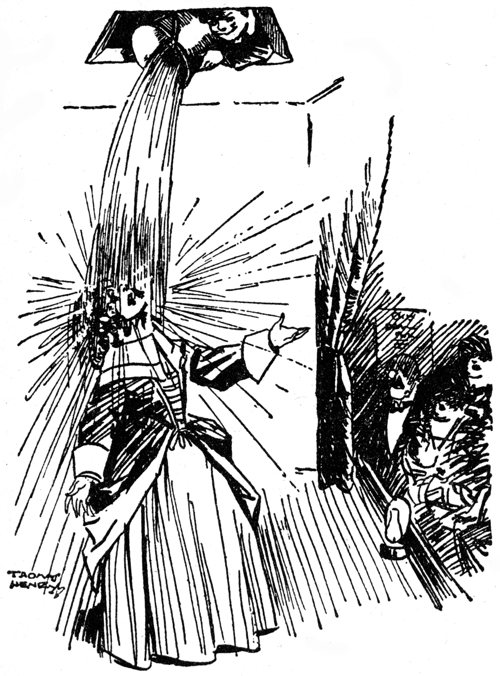

Lentamente y con un hermoso gesto de desaliento alzó su rostro

hacia el techo para recibir todo el contenido de un cubo de

agua.

—¡Qué frío hace! Cielos, ¿es que no vais a apiadaros de mí?

Y entonces, lentamente, y con un hermoso gesto de desaliento alzó su rostro hacia el techo para recibir todo el contenido de un cubo de agua. Guillermo intentó hacerlo despacio, pero pesaba mucho y tuvo que vaciarlo de golpe. Se consideró muy inteligente por haberle acertado en pleno rostro. Por unos instantes, el público disfrutó del espectáculo de la señorita Gwladwyn sentada en el suelo chorreando agua, sin aliento, y balbuceando palabras ininteligibles. Entonces el señor Fleuster tuvo la presencia de ánimo de correr el telón, después de lo cual, fue muy decidido hacia la húmeda y balbuciente señorita Gwladwyn para pedirle que se casase con él. Por espacio de cinco años había estado intentando proponérselo a una señorita Gwladwyn, siempre bien vestida y correcta, y nunca tuvo valor para hacerlo, pero en cuanto la vio sin aliento, tartamudeando y chorreando agua en mitad del suelo, comprendió que era su momento… entonces o nunca. Y la señorita Gwladwyn, todavía sin respiración, le contestó que «sí».

Entonces toda la compañía empezó a buscar a Guillermo. A nadie se le ocurrió echarle la culpa al sobrino de la señorita Gwladwyn. Supieron por instinto quién era el responsable de aquella calamidad, y Guillermo, comprendiendo también por instinto que había cometido un error, fue a ampararse en la oscuridad.

Le detuvo una figura alta cerrándole el paso.

—¡Ah! —dijo el hombre alto—. ¿Ya te ibas? Claro que he comprendido que esta última escena debe ser el «grande finale». Quería hacerte un obsequio al final, pero te ruego que lo aceptes ahora.

Y se alejó riendo, y Guillermo se encontró entré las manos la más maravillosa pelota de fútbol que viera en su vida.

Y no fue eso todo.

Porque al día siguiente llegó un estupendo cinematógrafo para la Sociedad Literaria, enviado por Sir Giles Hampton con una nota diciéndoles que su representación le había curado por completo de su crisis nerviosa, que sería un recuerdo imborrable para toda su vida, y que regresaba a Londres optimista y rejuvenecido.

Y no fue eso todo.

Semanas más tarde llegó para Guillermo una entrada de palco para un teatro de Londres. Guillermo asistió acompañado de su madre.

Al regresar lo contó a sus amigos.

Les dijo que había visto una obra llamada «Macbeth», pero que no le pareció gran cosa, y que él hubiera podido hacer una tormenta mucho mejor.