PRODIGIOS

En el Observer de Fayetteville del 19 de mayo de 1862 aparecía una extraña carta de su corresponsal Long Grabs, destinado en Camp Magnum:

Tom, un ciego de raza negra, ha estado actuando ante un público numeroso. Es ciertamente asombroso… Se parece a cualquier muchacho negro de 13 años y es completamente ciego e idiota en todo excepto en la música, el lenguaje, la imitación y quizá la memoria. No ha recibido enseñanza musical ni ningún tipo de educación. Aprendió a tocar el piano de oído, aprende melodías y tonadillas a base de oírlas cantar, y es capaz de interpretar cualquier pieza al primer intento con la misma pericia que el mejor pianista … Una de sus proezas más destacables fue la interpretación de tres piezas musicales al mismo tiempo. Tocó Fisher's Honrpipe con una mano y Yankee Doodle con la otra mientras simultáneamente cantaba Dixie. También tocó una pieza dándole la espalda al piano y con las manos cruzadas. Interpreta muchas piezas de su propia cosecha: una, su «Batalla de Manassas», puede calificarse de pintoresca y sublime, la obra de un verdadero genio musical, compuesta sin ayuda … Para su desgracia, en la naturaleza de este pobre muchacho ciego hay poco de humano; parece actuar inconscientemente, como si alguien le guiara, y su mente es como un receptáculo vacío en el que la Naturaleza almacena sus joyas para evocarlas a su antojo.

Sabemos más cosas del ciego Tom por Édouard Séguin, el médico francés cuyo libro de 1866, Idiocy and Its Treatment by the Psychological Method, contenía muchas agudas descripciones de individuos posteriormente llamados idiots savants; y también por un descendiente intelectual de Séguin, Darold Treffert, cuyo libro Extraordinary People: Understanding «Idiot Savants» fue publicado en 1989. Nacido casi ciego, decimocuarto hijo de un esclavo, vendido al coronel Bethune, Tom estuvo desde la infancia, escribe Treffert, «fascinado por todo tipo de sonidos: la lluvia en el tejado, el rechinar del maíz en el desgranador, aunque preferentemente por la música; Tom escuchaba atentamente cómo practicaban las hijas del coronel sus sonatas y minuetos al piano».

«Hasta los cinco o seis años», escribe Séguin, «no supo hablar, apenas podía caminar, y no dio otro signo de inteligencia que su perdurable avidez de música. Ya a los cuatro años, si lo sacaban de la esquina donde yacía abandonado y lo sentaban al piano, tocaba hermosas melodías; sus pequeñas manos ya se adueñaban de las teclas, y su maravilloso oído de cualquier combinación de notas que hubiera oído una vez.» A la edad de seis años, Tom comenzó a improvisar por su cuenta. Se extendió la noticia del «genio ciego», y a los siete años Tom dio su primer concierto, y a partir de ahí siguió tocando, hasta el punto de haber ganado cien mil dólares a sus ocho años. A los once años tocó ante el presidente Buchanan en la Casa Blanca. Un grupo de músicos que consideraban que Tom había engañado al presidente, puso a prueba su memoria al día siguiente, interpretándole dos composiciones totalmente nuevas, de trece y veinte páginas de longitud: él las reprodujo perfectamente y al parecer sin el menor esfuerzo aparente.

Séguin, al narrar cómo escuchaba Tom una pieza nueva, añade otros detalles sabrosos en relación con sus expresiones, poses y movimientos:

Muestra su satisfacción a través de su semblante, su risa, inclinándose y frotándose las manos, gestos que alterna con un balanceo del cuerpo a los lados y algunas burdas sonrisas. Tan pronto como la nueva melodía comienza, Tom adopta poses grotescas [con una pierna extendida, mientras lentamente piruetea con la otra]… efectúa largos giros… aderezados con movimientos espasmódicos de las manos.

Aunque a Tom solían calificarlo de idiota o imbécil, tales poses y estereotipos son más característicos del autismo, aunque el autismo no fue identificado hasta los años cuarenta de nuestro siglo: en el siglo XIX no existía el concepto ni la palabra.

El autismo, no hay duda, es una enfermedad que siempre ha existido, afectando a algún que otro individuo en todas las épocas y culturas. En la mente de las gentes siempre ha provocado una actitud de asombro, temor o perplejidad (y quizá engendró figuras míticas o arquetípicas: el enajenado, el niño cambiado por otro, el niño embrujado). Fue médicamente descrito casi simultáneamente, en la década de los cuarenta por Leo Kanner, de Baltimore, y Hans Asperger, de Viena. Los dos, de manera independiente, lo denominaron «autismo».

Las descripciones de Kanner y Asperger son en muchos aspectos sorprendentemente (y a veces extrañamente) parecidas: un interesante ejemplo de sincronicidad histórica. Los dos ponen énfasis en la «soledad», la soledad mental, como rasgo cardinal del autismo; por eso, de hecho, lo denominaron autismo. En palabras de Kanner, esta soledad, «siempre que es posible, se desentiende, hace caso omiso, excluye todo lo que le llega al niño del exterior». Consideró que esta falta de contacto concernía sólo a las personas; los objetos, por contraste, eran algo de lo que podía disfrutar. Para Kanner, el otro rasgo definidor era «una insistencia obsesiva en la monotonía», que se manifestaba en forma de movimientos y ruidos repetitivos y estereotipados, o, más sencillamente, estereotipos; en la adopción de elaborados rituales y rutinas; y en la aparición de intereses singulares y restringidos: fascinaciones y fijaciones intensas, limitadas y concentradas. La aparición de tales fascinaciones, y la adopción de dichos rituales, a menudo antes de los cinco años, es algo que no se ve, en opinión de Kanner y Asperger, en ninguna otra enfermedad. Asperger puso de relieve otros rasgos sorprendentes, remarcando:

no establecen contacto visual … parecen captar las cosas con breves miradas periféricas … [se da] una pobreza de gestos y expresiones faciales … el uso del lenguaje es anormal, nada natural … los niños siguen sus propios impulsos, sin tener en cuenta las exigencias del entorno.

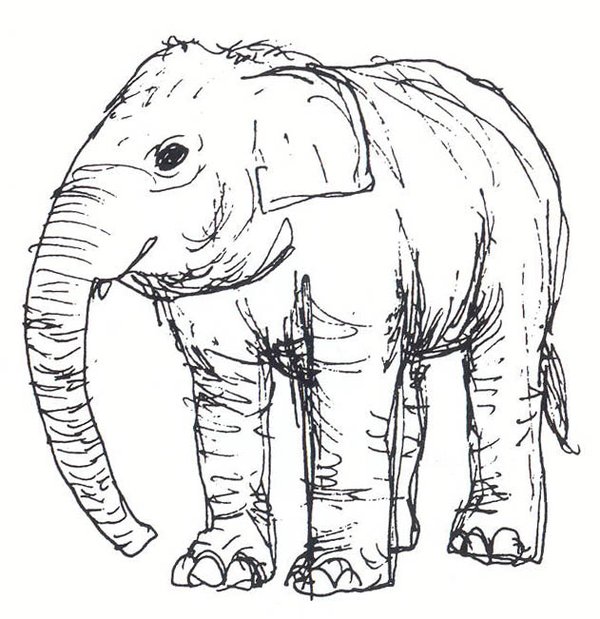

Los talentos singulares, que generalmente emergen a una edad muy temprana y se desarrollan con asombrosa rapidez, aparecen aproximadamente en un diez por ciento de los autistas (y en un número más pequeño en los retrasados, aunque muchos savants son al mismo tiempo autistas y retrasados). Un siglo antes de Tom el ciego apareció Gottfried Mind, un «cretino imbécil» nacido en Berna en 1768, que desde muy temprana edad mostró un increíble talento para el dibujo. Según la obra clásica de A. F. Tredgold, publicada en 1908, Text-Book of Mental Deficiency. Gottfried Mind poseía «una capacidad tan maravillosa para dibujar gatos que pronto fue conocido como “el Rafael de los gatos”», aunque también hacía dibujos y esbozos en acuarela de ciervos, conejos y grupos de niños. Pronto su fama se extendió por toda Europa, y una de sus obras fue adquirida por Jorge IV de Inglaterra.

Los individuos capaces de hacer cálculos prodigiosos llamaron la atención en el siglo XVIII: Jedediah Buxton, un trabajador de escasas luces, poseía quizá la memoria más retentiva de entre todos ellos. Cuando se le preguntó cuál sería el coste de herrar un caballo con ciento cuarenta clavos si el precio era de un cuarto de penique para el primer clavo, y doblándose a continuación para cada clavo, llegó a la cifra (casi correcta) de 725.958.096.074.907.868.531. 656.993.638.851.106 libras, 2 chelines y 8 peniques. Cuando se le pidió que elevara al cuadrado ese número (dicho de otro modo, que calculara el cuadrado de 2139), él apareció (tras dos meses y medio) con una respuesta de setenta y ocho dígitos. Aunque algunos de los cálculos de Buxton le llevaban semanas o meses, era capaz de trabajar, de mantener una conversación, de llevar una vida normal, mientras los realizaba. Los prodigiosos cálculos tenían lugar casi automáticamente, y sólo vertían sus resultados en la conciencia tras completarse.

Los niños prodigio, por supuesto, no son necesariamente retrasados ni autistas: también ha habido calculadores itinerantes de inteligencia normal. Uno de ellos fue George Parker Bidder, quien en su infancia y en su juventud hizo exhibiciones en Inglaterra y Escocia. Podía calcular mentalmente el logaritmo de cualquier número hasta la séptima u octava cifra decimal, y, al parecer intuitivamente, podía adivinar los factores de cualquier número de muchas cifras. Bidder mantuvo dicha capacidad durante toda su vida (y de hecho hizo gran uso de ella en su profesión de ingeniero) y a menudo intentaba seguir el procedimiento mediante el cual hacía sus cálculos. Sin embargo, no lo consiguió; sólo fue capaz de decir de sus resultados que «parecen surgir con la rapidez del relámpago» en su mente, pero que las operaciones concretas le eran en gran parte inaccesibles.[96] Su hijo, intelectualmente tan dotado como él, también fue un calculador nato, aunque no tan prodigioso.

Además de estas habilidades, algunos de estos savants poseen unas asombrosas facultades verbales: lo último que uno podría esperar de individuos con carencias intelectuales. De este modo, hay savants que son capaces, a los dos años, de leer libros y periódicos con la mayor facilidad aunque sin comprender nada (su habilidad, su descodificación, es totalmente fonológica y sintáctica, nunca semántica).

Casi todos los savants poseen una memoria prodigiosa. El doctor J. Langdon Down, uno de los observadores más importantes en este ámbito, y quien acuñó el término idiot savant en 1887, observó que «una memoria extraordinaria a menudo iba acompañada de grandes defectos en la capacidad de razonar». Cuenta que le dio a uno de sus pacientes la Decadencia y caída del imperio romano de Gibbon. El paciente leyó todo el libro una sola vez y se le quedó grabado en la memoria. Pero se había saltado una línea en una página, un error que enseguida detectó y corrigió. «Después de ello», nos cuenta Down, «siempre que recitaba de memoria la majestuosa prosa de Gibbon, al llegar a la tercera página se saltaba la línea, volvía atrás y corregía el error con la misma regularidad que si hubiera formado parte integrante del texto.» Martin A., un savant acerca del cual escribí en «Un Grove ambulante» (en El hombre que confundió a su mujer con un sombrero), era capaz de recordar los nueve volúmenes del Diccionario de música y músicos de Grove de 1954. Se lo había leído su padre, y él «recitaba» el texto con la voz de aquél.

Existe una gran variedad de savants con habilidades de poca monta, frecuentemente descritos por médicos como Down y Tredgold, quienes iban de una institución a otra en busca de personas «mentalmente discapacitadas». Tredgold describe a J. H. Pullen, «el Genio del Asilo de Earlswood», quien durante más de treinta años construyó maquetas extremadamente complicadas de barcos y máquinas, así como una guillotina muy realista, que casi mató a uno de los celadores. Tredgold escribe acerca de otro sabio retrasado que era capaz de «conseguir» montar y desmontar un mecanismo complejo, como por ejemplo un reloj, con gran velocidad y sin instrucciones previas. Más recientemente, los médicos han descrito a idiots savants con extraordinarias habilidades corporales, capaces de realizar maniobras acrobáticas y proezas atléticas con la mayor facilidad y sin ningún entrenamiento. (En la década de 1960, vi, en el pabellón de un hospital, a uno de estos savants, me lo habían descrito como «un Nijinski idiota».)[97]

Los primeros médicos que observaron estos fenómenos suponían que las habilidades de estos savants eran consecuencia de la hipertrofia de una sola facultad mental; se les consideraba poco más que una anécdota interesante. Una excepción fue el psicólogo F. W. H. Myers, quien en su gran obra de principios de siglo Human Personality intentó analizar los procesos por los cuales los calculadores prodigiosos alcanzaban sus resultados. Fue tan incapaz de hacerlo como los propios calculadores, aunque él creía que se daba un cierto proceso «subliminal» de actividad mental o de computación que vertía sus resultados al consciente una vez completado el cálculo. Sus métodos de cálculo parecían ser —contrariamente a los métodos formales enseñados en los libros y las escuelas— idiosincrásicos y personales, y cada calculador lo alcanzaba mediante un camino individual. Myers fue uno de los primeros en escribir acerca de los procesos cognitivos inconscientes o preconscientes, y previo que el comprender a los idiots savants y sus talentos podía llevar no sólo a un entendimiento general de la inteligencia y el talento, sino a ese vasto ámbito que ahora llamamos el inconsciente cognitivo.

En los años cuarenta, cuando el autismo fue descrito por primera vez, se hizo evidente que la mayoría de idiots savants eran de hecho autistas, y que la incidencia de ese fenómeno entre los autistas —casi un diez por ciento— era casi doscientas veces superior a su incidencia entre los retrasados mentales, y mil veces mayor que entre la población en general. Además, quedó claro que muchos idiots savants autistas poseían múltiples talentos: musicales, mnemotécnicos, gráfico-visuales, de cómputo, etcétera.

En 1977, la psicóloga Lorna Selfe publicó Nadia: A Case of Extraordinary Drawing Ability in an Austistic Child. Nadia comenzó de pronto a dibujar a los tres años y medio, reproduciendo caballos y muchos otros temas, de un modo que los psicólogos consideraron «imposible». Les parecía que los dibujos de Nadia eran cualitativamente distintos de los de otros niños: ella poseía una idea del espacio, una capacidad para representar apariencias y sombras, un sentido de la perspectiva que los más dotados de los niños normales sólo podían desarrollar a partir de los diez años. Nadia experimentaba constantemente con distintos ángulos y perspectivas. Mientras que los niños normales tienen que pasar por toda una fase de desarrollo que se inicia en el garabateo azaroso, continúa con las figuras esquemáticas y geométricas y llega a las figuras «renacuajo», Nadia parecía haberse saltado esas etapas para pasar directamente a dibujos figurativos extraordinariamente reconocibles y detallados. El desarrollo de la capacidad de dibujar en el niño, se creía en la época, iba paralelo al desarrollo de las facultades conceptuales y a las habilidades lingüísticas; pero parecía ser que Nadia simplemente dibujaba lo que veía, sin la necesidad usual de «entenderlo» o «interpretarlo». No sólo mostraba enormes aptitudes gráficas y una precocidad sin precedentes, sino que dibujaba de una manera que daba fe de un modo de percepción y una inteligencia totalmente distintas.[98]

El caso de Nadia —expuesto en una detallada monografía y minuciosamente documentado— despertó un gran conmoción en las comunidades neurológica y psicológica, y de pronto centró la atención sobre los talentos de los savants y sobre la naturaleza de los talentos y habilidades especiales en general. Allí donde los neurólogos, durante un siglo o más, habían limitado su atención a los fallos de la función nerviosa, había ahora un movimiento en dirección contraria, para explorar la estructura de unas capacidades o talentos incrementados, y su base biológica en el cerebro. En este aspecto, los idiots savants proporcionaban una ocasión única, pues parecían exhibir una amplia variedad de talentos innatos: puras expresiones en bruto de lo biológico: mucho menos dependientes o influenciadas por factores ambientales y culturales que los talentos de la gente «normal».

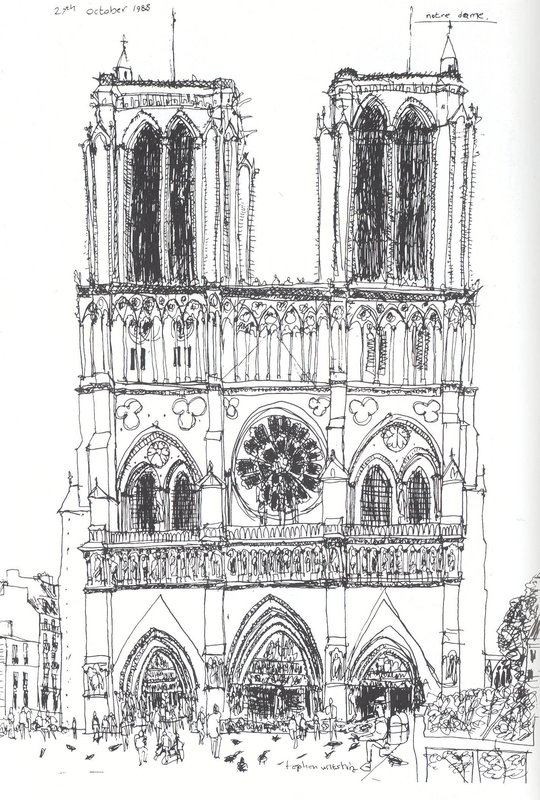

En junio de 1987 recibí un enorme paquete de un editor inglés. Estaba lleno de dibujos, dibujos que me gustaron muchísimo, pues representaban muchos de los lugares característicos del Londres donde yo me había criado: edificios monumentales como St. Paul, St. Pancras Station, el Albert Hall, el Museo de Historia Natural; y otros más extraños e inusuales, pero queridos y familiares, como la pagoda china de Kew Gardens. Eran muy exactos, aunque en absoluto mecánicos: por el contrario, estaban llenos de energía, espontaneidad, originalidad, vida.

En el paquete descubrí una carta del editor: el artista, Stephen Wiltshire, era autista y había exhibido habilidades de savant desde temprana edad. Había hecho su Alfabeto de Londres, una secuencia de veintiséis dibujos, cuando tenía diez años; un asombroso hueco de ascensor, con una perspectiva vertiginosa, cuando tenía ocho. Uno de los dibujos era una escena imaginaria de St. Paul’s rodeado por las llamas del Gran Incendio de Londres. Stephen no era sólo un idiot savant, era también un niño prodigio. Sesenta de sus dibujos, una simple fracción de lo que había hecho, iban a ser publicados, me informaba la carta; el autor sólo tenía trece años.

Los dibujos de Stephen me recordaron, en muchos aspectos, los de mi paciente José —«El artista autista», a quien había conocido y sobre el que había escrito años antes también en El hombre que confundió a su mujer con un sombrero— con un ojo y un talento extraordinarios para el dibujo. Aunque José y Stephen habían crecido en ambientes muy distintos, la similitud de sus dibujos era tan espectacular que me hizo preguntarme si no podría existir una forma de percepción y de arte típicamente «autista». Pero José, a pesar de sus excelentes dotes (quizá no tan grandes como las de Stephen, aunque bastante extraordinarias), se estaba consumiendo en un hospital psiquiátrico estatal; Stephen había tenido más suerte.

Unas semanas después, mientras estaba en Inglaterra visitando a mi familia y a mis amigos, mencioné a Stephen y sus dibujos ante mi hermano David, médico generalista que ejerce en el noroeste de Londres. «¡Stephen Wiltshire!», exclamó, muy asombrado. «Es paciente mío… le conozco desde que tenía tres años.»

David me habló de los antecedentes de Stephen. Había nacido en Londres en 1974, segundo hijo de un obrero de Las Antillas y su mujer. Contrariamente a su hermana mayor, Annette, nacida dos años antes, Stephen mostró cierto retraso en su desarrollo motor infantil —sentarse, ponerse de pie, control de las manos, andar— y cierta resistencia a que le tuvieran en brazos. En su segundo y tercer año aparecieron más problemas. No jugaba con otros niños y tendía a llorar o a esconderse en un rincón cuando se le acercaban. No establecía contacto visual con sus padres ni con nadie. A veces parecía sordo a las voces de la gente, aunque su oído era normal (y los truenos le aterrorizaban). Y quizá lo más inquietante es que no utilizaba el lenguaje; era prácticamente mudo.

Justo antes del tercer cumpleaños de Stephen, su padre murió en un accidente de moto. Stephen le había tenido un gran cariño, y tras su muerte quedó más trastornado. Comenzó a gritar, a balancearse y a agitar las manos, y perdió todo el lenguaje que había adquirido. En ese momento ya se le había diagnosticado autismo infantil, y se había dispuesto todo para que asistiera a Queensmill, una escuela especial para niños discapacitados. Lorraine Cole, la directora, observó que Stephen mantenía una actitud muy distante cuando comenzó a ir a esa escuela a los cuatro años. Parecía ignorar a los demás y no mostraba interés por lo que le rodeaba. Simplemente erraba sin rumbo y a veces salía corriendo del aula. Tal como escribe Cole:

Prácticamente no le interesaba ni comprendía el uso del lenguaje. Los demás no tenían significado aparente para él, excepto para satisfacer necesidades inmediatas y no expresadas; los utilizaba como objetos. No podía tolerar la frustración, ni los cambios en la rutina o el entorno, y cuando ocurrían reaccionaba con un rugido de enfado y desesperación. No tenía ni idea de jugar, ninguna sensación normal de peligro y poca motivación para emprender ninguna actividad que no fuera garabatear.

Más tarde me escribió: «Stephen a veces se subía a una bicicleta sin ruedas, pedaleaba furiosamente, a continuación saltaba de ella, rugía a carcajadas, y a veces gritaba.»

En este punto aparecía ya la primera evidencia de su talento y de su interés por lo visual. Parecía fascinado por las sombras, las formas, los ángulos, y a la edad de cinco años por las imágenes. A veces «se precipitaba repentinamente al interior de otras aulas, donde se quedaba mirando intensamente las imágenes que le interesaban», escribe Cole. «Encontraba papel y lápiz y comenzaba a garabatear, totalmente absorto durante largos ratos.»

En sus «garabatos» Stephen dibujaba sobre todo coches, y de vez cuando animales y personas. Lorraine Cole cuenta que hacía «caricaturas maliciosamente inteligentes» de algunos profesores. Pero su principal interés, su fijación, que desarrolló cuando tenía siete años, consistía en dibujar edificios: edificios de Londres que había visto en excursiones escolares, en televisión o en revistas. No está del todo claro por qué desarrolló este interés repentino y especial de una manera tan poderosa y exclusiva que ahora nada le impulsa a dibujar otra cosa. Tales fijaciones son sumamente comunes en los autistas. Jessy Park, un artista autista, está obsesionado con las anomalías del tiempo y con las constelaciones del cielo nocturno;[99] Shyoichiro Yamamura, un artista autista del Japón, dibujaba casi exclusivamente insectos; y Jonny, un muchacho autista descrito por la pionera psicóloga Mira Rothenberg, durante una época sólo dibujó lámparas eléctricas, o edificios y personas formados por lámparas eléctricas. Stephen, desde muy temprana edad, había estado casi exclusivamente interesado por los edificios —edificios, preferentemente, de gran complejidad y tamaño— y también por las vistas aéreas y las perspectivas inusuales. A los siete años había algo más que llamaba su atención: le fascinaban las catástrofes naturales repentinas, y sobre todo los terremotos. Cada vez que Stephen los dibujaba o los veía por televisión o en revistas, se sobreexcitaba: nada más le perturbaba de ese modo. Uno se pregunta si su obsesión por los terremotos (como las fantasías apocalípticas de algunos psicóticos) no era un signo de su propia inestabilidad interior que intentaba dominar con la práctica del dibujo.

Cuando Chris Marris, un joven profesor, llegó a Queensmill en 1982, se quedó asombrado ante los dibujos de Stephen. Marris había enseñado a niños discapacitados durante nueve años, pero nada de lo que había visto le había preparado para el impacto que le causó Stephen. «Me dejó atónito ese muchacho, sentado solo en un rincón, dibujando», me dijo. «Stephen dibujaba, dibujaba, dibujaba y dibujaba: en la escuela le llamaban “el dibujante”. Y eran dibujos de lo menos infantil, de St. Paul’s o del Tower Bridge y otros lugares destacados de Londres, con un tremendo detalle, cuando otros niños de su edad simplemente dibujaban figuras rígidas. Era la sofisticación de sus dibujos, su dominio de la línea y la perspectiva, lo que me asombraba, y todo eso podía verse cuando tenía siete años.»

Stephen formaba parte del grupo de seis niños de la clase de Chris. «Sabia los nombres de todos los demás», me dijo Chris, «pero no había sensación de interacción ni amistad con ellos. Era un chaval aislado.» Pero su talento innato era tan grande, opinaba Chris, que no precisaba que le «enseñaran» de la manera normal. Aparentemente había resuelto por sí mismo, o los comprendía de una manera innata, los problemas técnicos y de perspectiva. Junto con esto, mostraba una prodigiosa memoria visual, que parecía capaz de captar los más complejos edificios, o paisajes urbanos, en pocos segundos, y retenerlos en la memoria, hasta el menor detalle, y al parecer indefinidamente y sin el menor esfuerzo aparente. Los detalles tampoco tenían por qué ser coherentes, estar integrados en una estructura convencional; entre los más sorprendentes de sus primeros dibujos, opinaba Chris, había algunos de zonas de demolición y escenas de terremotos, con vigas y escombros en todas direcciones, todo en un desorden completo y casi azaroso. Sin embargo, Stephen recordaba estas escenas y las dibujaba con la misma fidelidad con que dibujaba modelos clásicos. Parecía no haber diferencia alguna si lo dibujaba del natural o de las imágenes de su memoria. No precisaba ayuda de esbozos ni notas: una sola mirada de soslayo, que duraba unos segundos, era suficiente.

Stephen también mostraba habilidades en otras esferas distintas de la visual. Se le daba bien la imitación, incluso antes de ser capaz de hablar. Tenía una memoria excelente para las canciones y las reproducía con gran exactitud. Imitaba cualquier movimiento a la perfección. De este modo Stephen, a los ocho años, mostraba una capacidad para comprender, retener y reproducir las estructuras visuales, auditivas, motoras y verbales más complejas, aparentemente sin importarle su contexto, importancia o sentido.

Es característico de la memoria de los idiots savants (en cualquier esfera: visual, musical, léxica) que sean prodigiosamente retentivos con los detalles. Lo grande y lo pequeño, lo trivial y lo importante, pueden mezclarse indiscriminadamente, sin ningún criterio de orden, de diferencia entre lo que está en primer o segundo plano. Hay poca disposición a generalizar a partir de estos detalles ni a integrarlos entre sí, según criterios causales o históricos, o con el yo. En una memoria de este tipo (la considerada memoria concreta-situacional o episódica) tiende a existir una relación inamovible entre escena y tiempo, entre contenido y contexto, de ahí la asombrosa capacidad de evocación literal tan común entre los idiots savants autistas, así como sus dificultades a la hora de extraer los rasgos sobresalientes de estos recuerdos concretos, a fin de construir una idea o memoria general. De este modo, los gemelos idiots savants de quienes hablé en El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, habilísimos para calcular fechas lejanas del pasado o del futuro, eran capaces de especificar todos los sucesos de sus vidas desde los cuatro años en adelante, pero no tenían ninguna noción de sus vidas, del cambio histórico, como algo global. La estructura de esa memoria es profundamente distinta de la normal, y posee al mismo tiempo una fortaleza y una debilidad extraordinarias. Jane Taylor McDonnell, autora de News from the Border: A Mother’s Memoir of Her Autistic Son, dice de su hijo: «Paul no era capaz de generalizar a partir de los detalles de su experiencia de la manera habitual, como hace casi todo el mundo. Cada momento parece destacar en su mente de manera clara, casi sin conexión con los demás. De manera que nada parece perderse en el proceso.» Lo mismo ocurría, pensaba yo a menudo, con Stephen, cuya experiencia vital parecía estar formada por momentos vividos y aislados, sin relación entre sí ni con él, y vacíos de cualquier continuidad o desarrollo más profundo.

Aunque Stephen dibujaba incesantemente, no parecía tener interés en los dibujos acabados, y Chris a veces se los encontraba en la papelera o abandonados en el pupitre. Stephen ni siquiera parecía concentrarse en el tema mientras dibujaba. «En una ocasión», me contó Chris, «Stephen estaba sentado ante el Albert Memorial: estaba haciendo un dibujo fabuloso del edificio, pero al mismo tiempo miraba a su alrededor: a los autobuses, el Albert Hall, lo que fuera.»

Aunque no creía que Stephen precisara que le «enseñaran», Chris dedicó el mayor tiempo posible a Stephen y sus dibujos, suministrándole modelos y animándole. Esto no siempre era fácil, pues Stephen no mostraba sus sentimientos. «En cierto modo respondía a nuestra presencia, la de los adultos; decía: “Hola, Chris”, o “Hola, Jean”. Pero era difícil comunicarse con él, saber lo que tenía en la cabeza.» Parecía no comprender las distintas emociones, y reía si uno de los niños tenía una rabieta o gritaba. (El propio Stephen rara vez tenía rabietas en la escuela, pero cuando era pequeño a veces las tenía en casa.)

Chris fue fundamental en la vida de Stephen entre 1982 y 1986. A menudo llevaba a Stephen, junto con el resto de la clase, a dar una vuelta por Londres, a ver St. Paul’s, a dar de comer a las palomas en Trafalgar Square, a ver cómo levantaban y bajaban el Tower Bridge. Estas salidas hicieron que Stephen comenzara a hablar a los nueve años. Reconocía todos los edificios y lugares por los que pasaban cuando iba en el autobús de la escuela, y pronunciaba excitado los nombres en voz alta. (Cuando tenía seis años había aprendido a pedir «papel» cuando lo necesitaba; durante muchos años no había comprendido cómo había que pedir algo, ni siquiera por gestos o señalando. Ésa, por tanto, fue no sólo una de sus primeras palabras, sino la primera vez que comprendió cómo utilizar palabras para dirigirse a los demás: el uso social del lenguaje, algo que los niños normalmente alcanzan en su segundo año de vida.)

Existió el temor de que si Stephen comenzaba a adquirir el lenguaje pudiera perder su extraordinario talento visual, tal como había ocurrido, casualmente o por otro motivo, con Nadia. Pero tanto Chris como Lorraine Cole creían que debían hacer todo lo posible para enriquecer la vida de Stephen, para llevarle desde de su aislamiento sin palabras hasta un mundo de interacción y lenguaje. Se concentraron en hacer el lenguaje más interesante, más relevante, para Stephen, en vincularlo con los edificios y lugares que amaba, y le hicieron dibujar toda una serie de edificios basados en letras del alfabeto («A» para el Albert Hall, «B» para Buckingham Palace, «C» para el Country Hall, y así hasta la «Z» para el Zoo de Londres).

Chris se preguntaba si los demás encontrarían los dibujos de Stephen tan extraordinarios como él. A principios de 1986 llevó dos de ellos a la Exposición Nacional de Arte Infantil; los dos fueron expuestos y uno de ellos ganó un premio. En esa época, Chris también buscó la opinión experta de Beate Hermelin y Neil O’Connor, psicólogos reconocidos por su labor con savants autistas, respecto a las habilidades de Stephen. Reconocieron que Stephen era uno de los savants de más talento con que se habían encontrado, inmensamente diestro tanto en el reconocimiento visual como en el dibujo de memoria. Por otro lado, obtuvo unos resultados bastante pobres en las pruebas de inteligencia general, dando un cociente de inteligencia de 52.

La noticia del extraordinario talento de Stephen comenzó a extenderse, y participó en un programa de televisión de la BBC sobre los savants, titulado «The Foolish Wise Ones» [Los sabios necios]. Stephen se tomó la filmación con mucha calma, en absoluto desconcertado por las cámaras, posiblemente incluso disfrutando ligeramente. Le pidieron que dibujara St. Pancras Station («un edificio muy “de Stephen”», comentó Lorraine Cole, «elaborado, detallado e increíblemente complicado»). La exactitud de su dibujo viene certificada por una fotografía tomada en la misma época. (Existe, sin embargo, un curioso error. Stephen invierte, como si se reflejaran en un espejo, el reloj y toda la parte superior del edificio.) Su exactitud fue impresionante, al igual que la velocidad a que lo dibujó, la economía del trazo, el encanto y estilo de los dibujos: eso fue lo que ganó el corazón de los telespectadores. El programa de la BBC se emitió en febrero de 1987 y despertó un enorme interés: llovieron las cartas, preguntando dónde podían verse los dibujos de Stephen, y los editores comenzaron a ofrecerle contratos. Muy pronto se seleccionó una parte de su obra, que iba a llamarse simplemente Drawings [Dibujos], para su publicación; y ésas fueron las pruebas que recibí en junio de 1987.

Stephen, de sólo trece años, era ahora famoso en toda Inglaterra, aunque seguía tan autista y tan discapacitado como siempre. Era capaz de dibujar con la mayor facilidad cualquier calle que veía, pero no podía cruzar ninguna sin ayuda. Podía ver todo Londres en su imaginación, pero los aspectos humanos de la ciudad le resultaban incomprensibles. No podía mantener una verdadera conversación con nadie, aunque cada vez más mostraba una especie de conducta pseudosocial y hablaba con desconocidos de una manera extraña e indiscriminada.

Chris había pasado unos meses en Australia, y al regresar se encontró con que su alumno era famoso, aunque no había cambiado en absoluto. «Admitió haber salido por televisión y haber publicado un libro, pero no se pasó de la raya, como habrían hecho muchos niños. No estaba afectado; era todavía el Stephen que yo conocía.» Stephen no había dado muestras de echar de menos a Chris durante su ausencia, aunque pareció contento de verle regresar, dijo: «¡Hola, Chris!», con una gran sonrisa en la cara.

Nada de esto tenía sentido para mí. Ahí estaba Stephen, exhibido como un artista importante —el antiguo presidente de la Real Academia de las Artes, Sir Hugh Casson, le había calificado de «posiblemente el mejor artista infantil de Gran Bretaña»—, pero Chris y los demás, incluso los más compasivos, parecían verle como alguien que carecía en gran medida de intelecto e identidad. Las pruebas a que le habían sometido parecían confirmar la gravedad de su déficit emocional e intelectual. ¿Había en él, sin embargo, una profundidad y una sensibilidad que pudiera emerger, si no en otros ámbitos, por lo menos en su arte? ¿Acaso no era el arte, en su quintaesencia, la expresión de una visión personal, de un yo? ¿Podía ser uno artista sin tener un «yo»? Todas estas cuestiones me habían rondado por la cabeza desde que viera por primera vez los dibujos de Stephen, y estaba ansioso por conocerle.

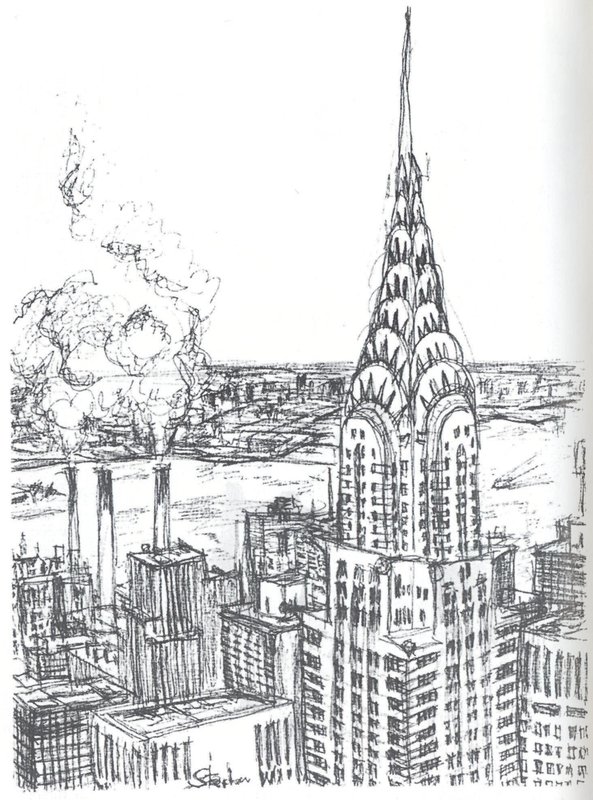

La ocasión llegó en febrero de 1988, cuando Stephen vino a Nueva York acompañado de Chris para participar en otro documental de televisión. Stephen llevaba un par de días en Nueva York, mirando y dibujando las vistas de la ciudad, y —lo que más le había emocionado— sobrevolándola en helicóptero. Se me ocurrió que quizá le gustaría ver City Island, la pequeña isla delante de Nueva York donde yo vivo, y le invité a venir a mi casa. Él y Chris llegaron en mitad de una tormenta de nieve. Stephen era un muchacho de color, pequeño, comedido y serio, aunque claramente con un lado travieso. Me pareció pequeño, más cercano a los diez años que a los trece, con la cabeza menuda e inclinada a un lado. Me recordó un poco a otros niños autistas que había visto antes, con su tic para asentir con la cabeza y sus extraños movimientos de aleteo con las manos. No me miraba directamente, pero parecía lanzarme algún vistazo, brevemente y con el rabillo del ojo.

Le pregunté qué le parecía Nueva York, y dijo que «Muy bonito» con un fuerte acento cockney. No recuerdo que dijera gran cosa; permanecía muy callado, casi mudo. Pero su lenguaje se había desarrollado mucho desde sus primeros años, y Chris dijo que había veces en que se excitaba y casi balbuceaba. En el avión se había excitado mucho —nunca había volado antes—, y, me dijo Chris, «habló con la tripulación de la cabina y otros pasajeros, enseñándoles el libro a todos los que estaban en el avión».[100]

Stephen quería mostrarme los dibujos que había hecho de Nueva York —estaban todos en una carpeta que llevaba Chris— y yo los admiré (especialmente las vistas aéreas que había dibujado desde el helicóptero) mientras me los enseñaba. Al hacerlo, Stephen asentía enfáticamente, calificando a algunos de «bueno» y «bonito». Parecía no tener ninguna noción ni de modestia ni de vanidad, sino que me mostró sus dibujos, los comentó, de una manera ingenua y desinhibida.

Después de haberme enseñado sus dibujos, le pregunté si dibujaría algo para mí, quizá mi casa. Asintió y salimos fuera. Estaba nevando, y el tiempo era frío y húmedo, no podíamos estar mucho rato a la intemperie. Stephen le concedió a mi casa una mirada rápida e indiferente —apenas puede decirse que hubiera ningún acto de atención—, le echó un vistazo al resto de la carretera y al mar que había al final de ésta, y a continuación pidió que entráramos. Cuando cogió su lápiz y comenzó a dibujar, contuve el aliento. «No se preocupe», intervino Chris, «puede hablar a voz en cuello si quiere. Le dará completamente igual. No puede interrumpirle. Stephen se concentraría igual aunque la casa se estuviera derrumbando.» Stephen no hizo ningún esbozo ni bosquejo, simplemente comenzó en un borde del papel (tuve la sensación de que podría haber comenzado en cualquier parte) y avanzó sin parar a través de él, como si transcribiera una tenaz imagen o visualización interior. Mientras Stephen añadía la barandilla del porche, Chris comentó:

—Yo no he visto nada de eso ahí fuera.

—No —dijo Stephen, dando a entender con su expresión: «No, ni has podido verlo.»

Stephen había estudiado la casa, no había hecho esbozo alguno, no la había dibujado del natural, sino que, tras un breve vistazo, la había captado entera, extraído su esencia, visto cada detalle, la había retenido toda en su memoria, y a continuación, en un solo y veloz trazo, la había dibujado. Y yo no dudaba que, de haberle dejado, habría dibujado toda la calle.

Stephen dibujó mi casa por primera vez de memoria, tras haberle echado un rápido vistazo durante su primera visita, en febrero de 1988.

El dibujo de Stephen era exacto en muchos aspectos, pero en otros se tomaba diversas libertades: le puso una chimenea a mi casa, cuando no hay ninguna, pero omitió tres abetos que hay delante de ella, la valla de estacas que la rodea y las casas vecinas. Se centró en la casa hasta el punto de excluir todo lo demás. A menudo se ha dicho que los savants poseen una memoria fotográfica o eidética, pero mientras fotocopiaba el dibujo de Stephen pensé que no se parecía a una fotocopia en nada. Sus dibujos no eran copias ni fotografías en ningún sentido, no tenían nada de mecánico e impersonal: siempre había añadidos, omisiones, correcciones y, naturalmente, el inconfundible estilo de Stephen. Eran imágenes que nos mostraban los procesos nerviosos inmensamente complejos que se necesitan para obtener una imagen visual y gráfica. Los dibujos de Stephen eran construcciones individuales, ¿pero podían considerarse, en un sentido más profundo, creaciones?

Sus dibujos (como los de mi paciente José) eran muy fieles al original, poseían realismo y cierta ingenuidad. Clara Park, la madre de un artista autista, lo había denominado «la inusual capacidad para transmitir el objeto tal como se percibe» (no como se concibe). Ella también habla de una «inusual capacidad para reproducir pasado un tiempo» como característica de los artistas savants; esto resultaba muy sorprendente en Stephen, quien, tras un solo vistazo a un edificio, lo retenía sin esfuerzo durante días o semanas, y a continuación lo dibujaba como si lo hiciera del natural.

Sir Hugh Casson escribió en su introducción a Dibujos:

Contrariamente a la mayoría de niños, que tienden a dibujar no tanto por observación directa como a partir de símbolos o imágenes de segunda mano, Stephen Wiltshire dibuja exactamente lo que ve, ni más ni menos.

Los artistas están impregnado de símbolos e imágenes de segunda mano e introducen en sus dibujos no sólo las convenciones figurativas que adquirieron de niños, sino toda la historia del arte occidental. Puede que sea necesario dejar atrás todo esto, o incluso dejar atrás la categoría originaria de la «esencia del objeto». Tal como lo expresó Monet:

Cuando salgas a pintar al exterior, intenta olvidar qué objetos tienes delante: un árbol, una casa, un campo, lo que sea … Simplemente piensa: Ahí hay unas gotas de azul, ahí una forma oblonga de color rosa, ahí una línea de amarillo, y píntalo tal como lo ves, con el color y la forma exactos, hasta que tengas ante ti tu propia impresión espontánea de la escena.

Pero Stephen (si Casson tiene razón) y José, y Nadia y otros savants, puede que no realicen tales «desconstrucciones», puede que no tengan que renunciar a dichas construcciones mentales, pues (a muchos niveles, desde el nervioso hasta el cultural) en primer lugar nunca las han elaborado, o en todo caso en un grado muy pequeño. De este modo su situación es radicalmente distinta de la del artista «normal», aunque eso no significa que no puedan ser también artistas.

Empecé también a reflexionar acerca de las relaciones personales en la vida de Stephen: de lo importantes que eran, hasta qué punto se habían desarrollado, a pesar de su autismo (y de la devastadora y precoz pérdida que conlleva). Su relación con Chris Marris, quizá la más importante que había tenido en los últimos cinco años en Queensmill, amenazó con acabar cuando, en julio de 1987, Stephen tuvo que dejar el centro para ir a una escuela secundaria. Durante un tiempo, Chris se las arregló para seguir viendo a Stephen los fines de semana, para llevarle de paseo por Londres para que pudiera dibujar, e incluso para acompañarle en sus primeros viajes a Nueva York y París. Pero en mayo de 1989 esas expediciones llegaron a su fin, y Stephen pareció carecer de la iniciativa para dibujar gran cosa solo. Daba la impresión de necesitar a otra persona para que le activara, para que «facilitara» su dibujo. Si echaba de menos o lamentaba la ausencia de Chris de una manera más personal, es algo que no está tan claro. Cuando posteriormente hablé con Stephen de Chris, éste se refería a él (siempre como «Chris Marris» o «el señor Marris») con frialdad, sin emoción ni sentimiento aparente. Un niño normal se habría sentido profundamente afligido ante la pérdida de alguien que ha estado tan próximo a él durante tantos años, pero tal aflicción no era observable en Stephen. Me pregunté si reprimía los sentimientos de dolor, o se distanciaba de ellos, pero no estaba seguro de que tuviera siquiera alguna emoción personal. Christopher Gillberg menciona a un chico autista cuya madre había muerto de cáncer. Al preguntarle cómo se sentía, el muchacho replicó: «Oh, muy bien. Sabe, padezco el síndrome de Asperger, que me hace menos vulnerable que la mayoría de personas a la pérdida de los seres queridos.» Stephen, naturalmente, jamás habría sido capaz de expresar su estado de ánimo de ese modo, y sin embargo había que preguntarse si se tomaba la pérdida de Chris con la misma frialdad que el joven paciente de Gillberg, y si dicha frialdad no podría caracterizar casi todas las relaciones humanas de su vida.

En ese vacío irrumpió Margaret Hewson. Margaret había sido la agente literaria de Stephen desde el programa de la BBC emitido dos años antes, y había desarrollado un creciente interés personal y artístico por él. La conocí en Londres en 1988, cuando, en compañía de Stephen, recorrimos la ciudad en una expedición de dibujo. Me resultó evidente que Margaret y Stephen se llevaban muy bien. Stephen, aunque quizá incapaz en ese momento de ningún sentimiento ni afecto profundo, mostraba fuertes reacciones instintivas hacia personas distintas. Le había tomado simpatía a Margaret desde el principio, y creo que lo que le atrajo de ella fue su enorme energía y su ímpetu, la atmósfera estimulante y vertiginosa que creaba a su alrededor, y el evidente afecto que ella sentía hacia él y su arte. Margaret parecía conocer a todo el mundo y haber estado en todas partes, y quizá eso le daba a Stephen la sensación de un mundo más grande, de unos horizontes más amplios que los que habían confinado su vida hasta entonces. Margaret, además, era una experta en arte, y sus conocimientos se extendían desde la historia del arte hasta los detalles técnicos del dibujo.

En el otoño de 1989, Margaret comenzó a conseguirle encargos a Stephen y a llevarlo a dibujar al aire libre cada fin de semana, junto con su marido y socio en la agencia literaria, Andrew. Ella instantáneamente abolió el uso de papel de calco y la regla (que Stephen había utilizado en algunos de los dibujos de su segundo libro, Cities [Ciudades], publicado en 1989), e insistió en que dibujara a mano alzada y con tinta. «Uno sólo puede aprender el valor de una línea dibujando directamente con tinta y cometiendo errores», declaró Margaret. Bajo el impulso y la guía de ella, Stephen comenzó a dibujar regularmente de nuevo, y con más atrevimiento de lo que lo había hecho nunca. (Aunque en Cities había algunas improvisaciones extraordinarias a mano alzada: ciudades imaginarias que Stephen había concebido, combinando los rasgos de algunas reales.)

Después de toda una mañana de ir de un lado a otro buscando temas para los dibujos de Stephen, todos regresaban a casa de los Hewson para el almuerzo, donde a menudo se les unía la hija de los Hewson, Annie, sólo unos años mayor que Stephen. Éste parecía esperar ilusionado esas salidas, y se excitaba mucho los domingos por la mañana, mientras esperaba que Margaret y Andrew fueran a buscarle. Los Hewson, por su parte, sentían un verdadero afecto por Stephen, aun cuando no estaban seguros de que él sintiera ningún afecto real por ellos, y comenzaron a llevarle a esporádicas excursiones más largas: un viaje a Salisbury y dos fines de semana en Escocia.

La obvia fascinación de Stephen por los efectos visuales del agua —en Londres vivía cerca de un canal, y a veces paseaba con su madre o su hermana para hacer algunos bosquejos de los barcos y las esclusas—, le sugirió a Margaret un tema para un nuevo libro. Juntos visitarían ciudades construidas sobre canales, «ciudades flotantes» —Venecia, Amsterdam y Leningrado— y las dibujarían.

A finales del otoño de 1989, Margaret telefoneó impulsivamente a la señora Wiltshire y le sugirió que Stephen y su hermana, Annette, fueran a Venecia con ellos para pasar las vacaciones de Navidad. El viaje transcurrió estupendamente. Stephen, que ahora, tenía quince años, parecía hacer frente perfectamente a las incertidumbres inherentes a todo desplazamiento, que se le hubiesen hecho insuperables sólo unos años antes. Tal como Margaret esperaba, Stephen dibujó el Palacio de los Dogos, los grandes monumentos de la cultura veneciana, y obviamente disfrutó dibujándolos. Pero cuando le preguntaron qué pensaba de Ve— necia, después de una semana en ese hito de la civilización europea, sólo fue capaz de decir: «Prefiero Chicago» (y ello no era así por sus edificios, sino por los coches americanos, que apasionaban a Stephen, quien podía identificar y dibujar todos los modelos fabricados en Estados Unidos después de la guerra).

Pocas semanas más tarde se planeó su siguiente viaje, a Amsterdam. Stephen aprobó el viaje por una razón concreta: había visto fotografías de la ciudad, y había dicho: «Prefiero Amsterdam a Venecia porque tiene coches. De nuevo, Stephen captó perfectamente la atmósfera de la ciudad, tanto en sus dibujos más formales del Westerkerk y el Begijnhof como en su pequeño y encantador bosquejo de una extraña estatua con un organillo. Stephen parecía mucho más lleno de vida, y de mejor humor, y en Amsterdam comenzó a mostrar nuevos aspectos de sí mismo. Lorraine Cole, que les acompañó en el viaje, se quedó particularmente sorprendida ante los cambios que vio:

De pequeño, nada divertía a Stephen. Ahora encuentra muchas cosas divertidas y su risa es increíblemente contagiosa. Ha vuelto a hacer caricaturas de la gente que le rodea, y disfruta mucho observando las reacciones de sus víctimas.

En Amsterdam, una tarde en que Stephen tenía que ser entrevistado en un programa de televisión, Margaret sufrió un fuerte ataque de asma y tuvo que quedarse en la habitación del hotel. Stephen quedó muy afligido, se negó a ir a la televisión y no hubo manera de moverlo de los pies de la cama de Margaret. «Me quedaré aquí hasta que te encuentres mejor», decía. «No vas a morir.» Margaret y Andrew se conmovieron mucho con esas palabras.

«Ésa fue la primera vez que nos dimos cuenta de que le importábamos», me contó ella.[101]

¿Era posible que Stephen comenzara a mostrar un tardío desarrollo personal, a pesar de su autismo? Intrigado por las noticias que Margaret me había transmitido de su viaje a Amsterdam, me dispuse a acompañarles en su siguiente viaje, a Moscú y Leningrado, planeado para mayo de 1990. Fui en avión a Londres, allí me encontré con Margaret y Stephen, y aproveché para hacerle algunas pruebas. Éstas, ideadas por Uta Frith y sus colegas, exigen una reacción ante diversas tiras cómicas, algunas de las cuales relatan simples secuencias de acontecimientos, mientras que otras no se pueden comprender sin atribuir diferentes intenciones, puntos de vista, creencias o estados de ánimo (y a veces simulaciones) a los personajes que aparecen. Stephen, estaba claro, poseía una capacidad muy limitada para imaginar los estados de ánimo de los demás. (Frith escribe que un investigador «llevó a cabo un estudio informal en los Estados Unidos utilizando tiras cómicas del New Yorker. Los autistas más inteligentes y cultivados no conseguían entenderlas ni las encontraban divertidas.»)

También le di un gran puzzle, que hizo con gran facilidad. A continuación le di un segundo puzzle, esta vez con las piezas boca abajo, de modo que no pudiera ayudarse de la imagen. Lo hizo igual de rápido que el primero. La imagen —el significado— parecía no serle necesaria; lo que era preeminente, y espectacular, era su capacidad para aprehender una gran cantidad de formas abstractas, y ver en un tris cómo encajaban.

Los resultados de las pruebas eran característicos de los autistas, que también sobresalen en las pruebas de diseño con bloques, especialmente a la hora de encontrar figuras encajadas. De este modo, la psicóloga Lynn Waterhouse, al someter a algunos tests al savant visual J. D. (quien, de niño, según sus padres, era capaz de completar un puzzle de quinientas piezas en unos dos minutos, y por lo tanto había que darle puzzles de cinco mil piezas), se encontró con que sus resultados eran «fenomenalmente buenos» y a un ritmo muy superior al normal en casi todas las pruebas de percepción visual que ella le planteaba: pruebas de orientación de líneas, de estructuración visual (visual gestalt closure), diseño con bloques, etcétera. Stephen, al igual que J. D., poseía unos prodigiosos poderes de reconocimiento y análisis visual. Pero eso sólo no podía explicar sus dibujos, pues J. D., a pesar de sus facultades perceptivas, no estaba especialmente dotado para el dibujo.

Stephen, por tanto, apelaba a otro tipo de capacidad, una capacidad de representación realista, una representación que creaba una forma externa para sus percepciones, y que contaba con un estilo muy reconocible y personal. No estaba claro si esa capacidad de representación entrañaba alguna resonancia profunda o respuesta interna.

Dada la capacidad de análisis visual abstracto de Stephen, ¿qué importancia tenía para él el «significado»? ¿Hasta qué punto captaba el significado de lo que dibujaba? ¿Y hasta qué punto era importante si lo captaba o no? Le mostré a Stephen un retrato hecho por Matisse y le pregunté si podía dibujarlo. (A Margaret y a Andrew les gustaba mucho Matisse, y lo que le mostré a Stephen fue una reproducción que ellos tenían.) Él lo dibujó a partir del original, con rapidez y seguridad; no era del todo exacto, pero muy del estilo de Matisse. Cuando una hora más tarde le pedí que volviera a dibujarlo de memoria, lo hizo de manera distinta, y otra hora después volvió a dibujarlo de modo diferente; pero todos sus dibujos (hizo cinco en total), aunque resultaban distintos en sus detalles, evocaban de manera asombrosa el original. En cierto sentido, por tanto, Stephen había extraído la «esencia Matisse» del dibujo, la había permutado de varias maneras y la había convertido en algo fundamental en todas sus copias. ¿Se trataba de algo puramente formal, cognitivo, una cuestión de captar el «estilo» Matisse de una manera rutinaria, o estaba Stephen respondiendo, a un nivel más profundo, a la visión de Matisse, a su sensibilidad y su arte?

Le pregunté a Stephen si recordaba mi casa, que había visitado más de dos años antes, y si volvería a dibujármela. Asintió y así lo hizo, pero con varias modificaciones. Ahora puso una ventana en el piso de abajo en lugar de dos; quitó una columna del porche y dibujó la escalera más grande. Mantuvo la (ficticia) chimenea y añadió una ficticia bandera americana sobre un asta de gran altura: creo que le parecía que ésos eran los elementos de una casa típica «americana». De este modo el Matisse y mi casa fueron concebidos y representados en una variedad de versiones. En ambos casos captó el estilo enseguida, y sus dibujos posteriores fueron improvisaciones dentro de ese estilo.

Segundo dibujo, también de memoria, realizado dos años después.

Tercer dibujo, un año después. Con el paso del tiempo modificó algunos detalles, pero en todas las versiones consigue captar el «estilo» de la casa.

Después de todas esas pruebas, yo todavía estaba perplejo. Stephen parecía tener, al mismo tiempo, muchas carencias y mucho talento; ¿estaban sus carencias y su talento totalmente separados, o, a un nivel más profundo, estaban íntegramente relacionados? ¿Eran esas cualidades, como la literalidad y la concreción típicamente autistas, lo que en algunos contextos podían ser dotes y en otros carencias? Las pruebas también me producían cierta desazón, como si estuviera reduciendo a Stephen a carencias y dotes en lugar de verle como a un ser humano, una totalidad. Acababa de releer el libro de Uta Frith Autism: Explaining the Enigma, y le escribí: «Mañana me voy con Stephen a Rusia … He visto algunas de sus extrañas habilidades y carencias, pero todavía no le he visto como una inteligencia y una persona. Quizá lo consiga después de pasar una semana con él.»

Con esas esperanzas, por tanto, me fui con Stephen rumbo a Rusia. Sentado en el aeropuerto de Gatwick, esperando el embarque de nuestro vuelo, me sentí impresionado por su profunda concentración. Ahí estaba, embelesado con la revista Classic Cars. Miraba las fotos con extraordinaria concentración: estuvo sin levantar la cabeza durante más de veinte minutos. De vez en cuando la acercaba más al papel para examinar un detalle: lo que veía, pensé, quedaría para siempre impreso en su corteza cerebral. De vez en cuando, repentinamente, se echaba a reír. ¿Qué había en ese ejercicio abstracto que le divirtiera?

Durante el vuelo, Stephen se concentró en hacer un dibujo de Balmoral, tras estudiar una postal del castillo. Estaba totalmente ausente de las conversaciones que tenían lugar a su alrededor, de los magníficos paisajes y vistas marítimas que había debajo de él.

En el aeropuerto de Moscú, Stephen, muy tranquilo, miraba los coches: los taxis Zils amarillos y negros con sus matrículas que empiezan con «MK». Un olor hediondo a petróleo sin refinar flotaba por todo el aeropuerto. Stephen lo percibió y arrugó la nariz; es extremadamente sensible a los olores. Mientras nos adentrábamos en la ciudad, a las dos de la mañana, veíamos abedules altos y plateados flanqueando la carretera, y una inmensa luna en el cielo. Incluso Stephen, aparentemente ausente de cuanto le rodeaba, contempló encantando ese vasto paisaje iluminado por la luna, apretando la nariz contra la fría ventanilla del autobús.

A la mañana siguiente, mientras paseábamos por la Plaza Roja, Stephen sintió una activa curiosidad, tomando instantáneas, escrutando los edificios, sorprendido por su novedad. Algunas personas se volvían hacia él y le miraban por la calle: al parecer los negros no eran frecuentes en Moscú. Encontró un lugar desde el que dibujar la Torre Spassky, e hizo que Margaret pusiera su silla de tijera precisamente en ese lugar. No ahí, ni allí, sino aquí: pasivo en tantos aspectos, ahora era un verdadero mandón. En mitad de la Plaza Roja, Stephen era una diminuta figura que llevaba un gorro de piel y guantes de lana azul marino. Docenas de turistas pululaban bajo el brillante sol de mayo; muchos observaban el dibujo de Stephen. Pero éste no les hacía caso, y seguía dibujando imperturbable, sin dejar de canturrear mientras lo hacía, sujetando el lápiz de manera poco usual, incómoda, infantil, entre el tercer y cuarto dedo. En cierto momento comenzó a reír tontamente y luego a carcajearse, aunque resultó que eso era consecuencia de que una escena de Rain Man («¡No te atrevas a conducir!», decía) se le había metido en la cabeza. Margaret estaba sentada a su lado mientras él dibujaba, animándole —«¡Bien! ¡Eres un chico muy inteligente!»—, asesorándole sobre aspectos estéticos y detalles arquitectónicos. A sugerencia de ella, por ejemplo, Stephen examinó las almenas de la torre. En cierto modo, ella es casi una colaboradora, y aunque el talento de Stephen es tan personal e innato, está claro que él busca en ella comentarios afectuosos y siempre positivos.

Después visitamos el Museo de Historia Natural, un edificio de ladrillo rojo eléctrico diseñado por un arquitecto inglés. Margaret instruyó a Stephen: «Échale una buena mirada a este edificio. Estúdialo. Capta el vocabulario de este edificio. Quiero que luego lo dibujes de memoria.» Pero lo que Stephen dibujó después fue algo distinto del Museo de Historia, y mostraba una docena de cúpulas en forma de cebolla, no presentes en el original.

Primero me pregunté si eso era un fallo de su memoria, y le pedí que me dibujara San Basilio de memoria. Lo hizo al instante, un esbozo muy exacto y bello, en dos minutos. Más tarde, ese día, comenzó a dibujar el GUM, un inmenso centro comercial, y lo acabó tranquilamente mientras se tomaba una Coca-Cola en el hotel. Había retenido de memoria incluso los carteles de las tiendas, aunque estuvieran en alfabeto cirílico, incomprensible para él. Estaba claro que no había ningún fallo de memoria.

Margaret y yo intentamos imaginar qué había ocurrido con el Museo de Historia; Stephen estaba distraído cuando se le pidió que lo memorizara (la policía de la Plaza Roja le puso nervioso) y cuando le preguntamos cómo se sentía, sólo dijo: «Todo va bien» (lo cual significaba que no le gustaba). Creo que intentó hacerlo más atractivo coronándolo con cúpulas en forma de cebolla, aunque éstas casaban tan poco con la base que el edificio resultaba bastante inconcebible.

A la mañana siguiente, cuando nos encontramos para desayunar en el comedor del hotel, Stephen me saludó con un atronador «¡Hola, Oliver!», vociferado de modo muy amistoso y cordial, o eso pensé yo. Pero luego no estuve tan seguro: ¿se trataba de un simple automatismo social? El gran neurólogo Kurt Goldstein escribió acerca de otro muchacho autista:

Llega a sentir cariño por algunas personas … Al mismo tiempo, sin embargo, sus respuestas emocionales y sus afectos siguen siendo superficiales y mecánicos. Cuando uno se encuentra con él cada varios meses, le da la bienvenida y le despide con la misma amabilidad impersonal, como si más allá de lo que dura la presencia concreta de ambos no hubiera ningún contacto real … es una presencia sin contenido emocional.

En una tienda Intourist compré un trozo de ámbar. Stephen la miró con indiferencia —no tenía ningún atractivo visual para él—, hasta que lo froté y le mostré cómo se cargaba eléctricamente. Ahora atraía diminutos trozos de papel, de modo que cuando coloqué el ámbar a pocos centímetros de distancia éstos volaron repentinamente hasta el ámbar. Stephen abrió mucho los ojos asombrado: me cogió el ámbar y repitió la electrificación por sí mismo. Pero a continuación su asombro comenzó a desvanecerse. No preguntó qué sucedía ni por qué, y no pareció interesado cuando se lo expliqué. Yo me entusiasmé al ver su sorpresa inicial —nunca le había visto verdaderamente sorprendido—, pero ésta también se desvaneció, desapareció. Y para mí eso resultó bastante descorazonador.

Durante el almuerzo, riendo entre dientes, Stephen dibujó una caricatura de todos los que estábamos en la mesa, donde yo aparecía abanicándome. (Soy sensible al calor y siempre llevo un abanico japonés, que me había visto utilizar a menudo.) Me retrató como si me acobardara ante el impacto del abanico, y a él mismo como un personaje grande, poderoso, al mando: se trataba de una representación simbólica, la primera que le veía hacer.

Viajando y viviendo con Stephen —ahora llevábamos cinco días juntos—, comprendí lo frágil que era psicológicamente, las profundas fluctuaciones de su estado. Había veces en que se mostraba animado e interesado por su entorno y podía realizar brillantes y divertidas imitaciones y caricaturas; y había veces en que regresaba al más profundo autismo y respondía, caso de que lo hiciera, como un autómata, ecolálicamente. Tales fluctuaciones, que generalmente duraban unas pocas horas, raramente días, son comunes en niños con autismo clásico, aunque se ignora su causa. Habían sido mucho peores, me contaron, cuando Stephen era más joven.

Al día siguiente subimos a un tren en el que viajaríamos durante todo el día hasta Leningrado. Margaret había llenado una cesta de provisiones, más que suficientes para nosotros y cualquier otro pasajero que se sentara en nuestro compartimiento. Mientras el tren se ponía en camino, comenzamos a desayunar: habíamos salido del hotel a las cinco de la mañana para coger ese tren tan temprano. Mientras Margaret sacaba la comida de la cesta, Stephen, medio convulsivamente, abalanzó la cabeza hacia ella y empezó a oler todo lo que iba apareciendo ante sus ojos. Me recordó algunos de mis pacientes postencefalíticos y algunas personas con el síndrome de Tourette, en quienes había observado comportamientos olfativos de ese tipo. De pronto comprendí que el mundo olfativo de Stephen podía ser tan vivido como el visual; pero no poseemos el lenguaje, los medios, para transmitir dicho mundo.

Stephen se quedó mirando con cierta vacilación los huevos duros: ¿era posible que jamás hubiera cascado uno? De manera juguetona, cogí uno y lo casqué en mi cabeza; Stephen se quedó encantado y soltó una carcajada. Nunca había visto cascar un huevo duro de esa manera, y me dio un segundo huevo para ver si lo haría otra vez, y entonces, animado por Stephen, casqué uno en su cabeza. Hubo algo espontáneo en ese gesto mío, y creo que Stephen se sintió más a gusto conmigo después de eso, pues le había mostrado lo juguetón y tonto que yo podía llegar a ser.

Tras el desayuno, Stephen y yo practicamos algunos juegos. Se le daba muy bien el veo, veo, y cuando yo le decía: «Veo, veo una cosa que empieza por “c”», él rápidamente recitaba: «Café, cigarrillo, comedor, casa, comida, calcetín, cenicero.» Se le daba muy bien poner las letras que faltaban en palabras incompletas. Y sin embargo, a los dieciséis años, todavía era incapaz de entender que el líquido contenido en recipientes distintos, aunque alcance alturas diferentes, puede ocupar el mismo volumen: un concepto este, el de la constancia del volumen, que, tal como mostró Piaget, casi todos los niños comprenden a los siete años.

El tren atravesó diminutos pueblos de casas de madera e iglesias pintadas: un mundo tolstoiano que no había cambiado en cien años. Mientras Stephen lo observaba todo atentamente, imaginé las miles de imágenes que debía estar captando, construyendo, y que podría transmitir en vívidos dibujos y viñetas, aunque ninguna de ellas, sospeché, conseguía sintetizar alguna impresión general en su mente. Tenía la sensación de que todo el mundo visible fluía a través de Stephen como un río, sin que él le encontrara sentido, ni consiguiera apropiárselo, ni llegara a formar parte de él en lo más mínimo. Que aunque Stephen pudiera retener todo lo que veía, en cierto sentido quedaba retenido como algo externo, sin integrar, y no podía construirse nada a partir de ello, ni modificarlo, ni relacionarlo, ni revisarlo, y no influía ni era influido por ninguna otra cosa. Pensé en su percepción, en su memoria, como algo casi mecánico, como un vasto almacén, biblioteca, o archivo, sin clasificar ni catalogar o reagrupar por asociación, donde, sin embargo, se puede acceder a todo en un instante, como en la memoria de acceso aleatorio de un ordenador. Me encontré comparándolo con una especie de tren, un misil perceptivo, que viajaba a través de la vida tomando nota, consignando lo que veía, pero jamás apropiándoselo, una especie de transmisor de todo lo que pasaba a gran velocidad, aunque él mismo nunca cambiaba ni se nutría de esa experiencia.

A medida que nos aproximábamos a Leningrado, Stephen decidido que era momento de dibujar. «¡Lápiz, Margaret, tesoooro!», dijo. Me divirtió aquel «tesoooro», un margaretismo que había adoptado y que yo no sabía si era automático o más consciente, una parodia humorística. El tren traqueteaba mucho, y yo apenas era capaz de tomar breves notas. Pero Stephen podía perfectamente dibujar, con su velocidad y fluidez de siempre; eso era algo que ya me había asombrado antes, en el avión. (Stephen parecía torpe, pero de pronto daba la impresión de recobrar algunas habilidades motoras, casi instantáneamente, tal como parece ocurrir con algunos autistas. En Amsterdam no había vacilado en recorrer la estrecha pasarela que llevaba hasta una casa flotante, algo que nunca había hecho antes, y eso me recordó a otro joven autista que yo había conocido, quien de pronto recorrió en equilibrio una cuerda floja, con gran pericia y sin miedo, el día después de verlo hacer en el circo.)

Finalmente, tras once horas de lento recorrido —la Rusia rural iba apareciendo lentamente ante nosotros—, llegamos a una importante estación de Leningrado, una estación de un esplendor prerrevolucionario, zarista, ya un tanto desdibujado. Todo el panorama de la ciudad, con sus hermosos y bajos edificios del siglo XVIII, podía verse desde las ventanas de nuestro hotel, reluciendo en la blanca noche del norte. Stephen estaba ansioso por verlo a la luz del día, y decidió que lo primero que haría al día siguiente sería dibujarlo. Yo no estaba en la habitación cuando empezó, pero Margaret me contó más tarde que había hecho un interesante inicio en falso. Había un crucero viejo y famoso, el Aurora, amarrado en el Neva, y Stephen lo había dibujado desproporcionadamente en relación con los edificios del otro lado. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, dijo: «Volveré a empezar. No es bueno. No funcionará.» Arrancó otra hoja de papel y volvió a empezar.

La flagrante incongruencia inicial entre el barco y los edificios me hizo pensar en otras pequeñas incongruencias de su obra, el hecho de que a veces utilizara perspectivas múltiples en sus dibujos y que éstas no siempre coincidieran perfectamente.[102]

Ese día fuimos al Monasterio Alexandr Nevski, e inesperadamente nos encontramos en mitad de una boda ortodoxa. El coro lo formaba una turba demacrada y harapienta, conducida por una mujer ciega de brillantes ojos azules. Pero sus voces eran maravillosas, hasta un punto casi intolerable, especialmente la del bajo profundo, que parecía, pensamos Margaret y yo, un escapado del Gulag.

Margaret creía que aquellas voces no afectaban a Stephen, pero yo pensaba lo contrario, que estaba profundamente afectado, lo que nos da una medida de lo difícil que era saber, a veces, qué sentía.

El momento culminante de nuestra estancia en Leningrado fue una visita al Hermitage, aunque Stephen tuvo una reacción un tanto infantil ante los increíbles cuadros que hay ahí. «¿Ves que está compuesto por bloques?», dijo Margaret de un Picasso, una mujer con la cabeza inclinada. Stephen simplemente preguntó: «¿Es que le duele algo?

Margaret le dijo a Stephen que observara atentamente La danza de Matisse, y Stephen se la quedó mirando, sin mostrar mucho interés, durante unos buenos treinta segundos. Ya de nuevo en Londres, Margaret le sugirió que lo dibujara, y Stephen lo hizo: sin vacilar, con brillantez. Sólo más tarde se observó una curiosa combinación (de nuevo por el señor Williamson): Stephen había utilizado las formas de los bailarines del cuadro del Hermitage, pero les había puesto los colores de otra versión del cuadro (que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York). Resultó que su hermana Annette le había regalado un póster de la Danza del MOMA años antes, y Stephen ahora había pintado los colores «americanos» en el cuadro «ruso». Uno podía preguntarse si eso era un lapsus de memoria o una confusión, pero sospecho que Stephen había querido jugar un poco, y había decidido darle al cuadro del Hermitage los colores del MOMA, al igual que decidió ponerle al Museo de Historia cúpulas en forma de cebolla (o, si a eso vamos, colocar una chimenea en mi casa, o, en otro dibujo, decorar con un pene el Rockefeller Center Prometheus).

Cansados tras todo un día de patear y dibujar el Hermitage, nos marchamos y regresamos al hotel a tomar el té. Al ver que Stephen necesitaba alguna diversión, Margaret le dijo:

—Ahora tú serás el profesor… Y tú, Oliver, el alumno.

Apareció un brillo en los ojos de Stephen.

—¿Cuánto es dos menos uno? —preguntó.

—Uno —dije enseguida.

—¡Bien! ¿Ahora cuántas son veinte menos diez?

Fingí pensarlo un momento, y a continuación dije:

—Diez.

—Eso está muy bien —dijo Stephen—. ¿Y sesenta menos diez?

Reflexioné profundamente, torcí el gesto.

—¿Cuarenta? —dije.

—No —dijo Stephen—. Mal. ¡Piensa!

Intenté ayudarme con los dedos, haciendo que fueran múltiplos de diez.

—Ya lo tengo… cincuenta.

—Bien —dijo Stephen, con una sonrisa de aprobación—. Muy bien. ¿Y cuarenta menos veinte?

Eso era realmente difícil. Lo pensé durante un minuto.

—¿Diez?

—No —dijo Stephen—. ¡Tienes que concentrarte! Pero lo estás haciendo bastante bien —añadió amablemente.

El episodio fue una asombrosa imitación de la lección de aritmética que uno le impartiría a un chico retrasado. La voz de Stephen, sus gestos, imitaron a la perfección los de un profesor bienintencionado pero condescendiente, en concreto (y eso me produjo cierta incomodidad), los míos cuando le hice algunas pruebas en Londres. Él no lo había olvidado. Fue una lección para mí, para todos nosotros, de que jamás debíamos subestimarle. Stephen había disfrutado intercambiando nuestros papeles, y también dibujando la caricatura en la que yo aparecía abanicándome.

El viaje por Rusia fue en muchos aspectos delicioso, excitante; en otros entristecedor, decepcionante, una desilusión. Yo tenía la esperanza de penetrar en el autismo de Stephen, de ver la persona, la mente, que había debajo; pero sólo encontré una simple imitación. Esperaba, quizá de manera sentimental, encontrar en él cierta profundidad de sentimiento; el corazón me había saltado en el pecho al primer «¡Hola, Oliver!», pero eso no había tenido continuidad. Quería que Stephen me apreciara, o al menos que me viera como a una persona distinta, pero aunque su actitud no podía calificarse de poco amistosa, trataba exactamente igual a todo el mundo, y eso se reflejaba en sus buenos modales y su buen humor, indiferentes y automáticos. Yo había deseado cierta interacción; en lugar de ello quizá llegué a comprender ligeramente cómo deben de sentirse los padres de niños autistas cuando se encuentran con un niño que prácticamente no reacciona a nada. También, en cierto sentido, había esperado encontrarme con una persona relativamente normal, con ciertas habilidades y ciertos problemas, pero ahora tenía la sensación de estar ante alguien cuya manera de ser y de pensar era radicalmente distinta de la mía, casi ajena, que actuaba de una manera totalmente propia y que no podía definirse por ninguna de mis propias normas.

Y sin embargo había veces —al cascar el huevo, cuando habíamos jugado a intercambiar nuestros papeles— en que percibía cierta corriente de simpatía entre nosotros, de modo que yo todavía esperaba entablar algún tipo de relación con él, y procuraba visitarle cada vez que iba a Londres, generalmente un par de veces al año. En una o dos ocasiones pude ir a dar un paseo con Stephen. Yo todavía albergaba la esperanza de que pudiera relajarse, mostrarme su yo espontáneo, «real». Pero aunque siempre me saludaba con su alegre «¡Hola, Oliver!», seguía tan cortés, tan distante, tan serio como siempre.

Hubo, sin embargo, un entusiasmo que compartimos: la afición por identificar coches. A Stephen le gustaban especialmente los grandes descapotables de los cincuenta y los sesenta. Mis coches favoritos, por contra, eran los coches deportivos de mi juventud: los Bristol, los Frazer-Nash, los Jaguar, los Aston Martin. Entre los dos éramos capaces de identificar casi todos los coches que había en la carretera, y Stephen, creo, llegó a verme como a un viejo aliado o camarada en el juego de identificar coches, aunque ésa fue toda la intimidad que llegamos a compartir.

Floating Cities se publicó en febrero de 1991, y rápidamente llegó a los primeros lugares de la lista de best-sellers de Inglaterra. Cuando se lo dijeron a Stephen, exclamó: «¡Qué bien!» Parecía que eso no le afectaba y que tampoco lo comprendía, y ahí se acababa la historia. En aquel momento iba a otra escuela de oficios, aprendía a cocinar, iba en transporte público y comenzaba a adquirir la capacidad de llevar una vida independiente. Pero los domingos seguían estando consagrados al dibujo, y su obra, ya fuera por encargo o no, se multiplicaba cada semana.

La cuestión del talento artístico de Stephen a menudo me recordaba la de Martin, un savant retrasado con particulares dotes mnemónicas y musicales a quien conocí en los ochenta. Martin adoraba la ópera —su padre había sido un famoso cantante de ópera— y era capaz de aprendérselas tras oírlas una sola vez. («Me sé más de dos mil óperas», me dijo una vez.) Pero su pasión más grande era Bach, y me parecía curioso que un hombre tan simple tuviera una pasión así. Bach parecía algo muy intelectual, y Martin era un retrasado. Lo que no había comprendido —hasta que comencé a llevarle casetes de las cantatas, de las Variaciones Goldberg, y una del Magníficat— fue que, a pesar de sus limitaciones intelectuales generales, Martin poseía una inteligencia musical completamente capaz de apreciar las reglas estructurales y las complejidades de Bach, todo el intrincamiento de la tradición contrapuntística y de la ciencia de la armonía; poseía la inteligencia musical de un músico profesional.

Yo nunca había identificado correctamente la estructura cognitiva de los talentos de los savants. Por regla general los había considerado expresión de una memoria maquinal y poco más. Martin, de hecho, poseía una memoria prodigiosa, pero estaba claro que esa memoria, en relación con Bach, era estructural y categórica (y específicamente arquitectónica): él comprendía cómo la música se armonizaba, cómo una variación era una inversión de otra, que las diferentes voces podían seguir una melodía y combinarse en un canon o una fuga, y él mismo era capaz de componer una fuga sencilla. Sabía, con una anticipación al menos de un par de compases, cómo iría una línea de una partitura. No era capaz de formularlo, no era algo explícito o consciente, pero se trataba de una comprensión extraordinariamente implícita de la forma musical.

Tras haber visto eso en Martin, ahora era capaz de ver analogías en los savants artísticos, calendaristas o calculadores con los que había trabajado. Todos poseían una verdadera inteligencia, aunque de un tipo especial, limitada a determinados ámbitos cognitivos. De hecho, los savants proporcionan la prueba más irrefutable de que puede haber muchas formas distintas de inteligencia, todas potencialmente independientes entre sí. El psicólogo Howard Gardner lo expresa en Frames of Mind:

En el caso del idiot savant… observamos la rara conservación de una habilidad humana concreta en contraste con un funcionamiento mediocre o extraordinariamente retrasado en otros dominios … la existencia de estas poblaciones nos permite observar la inteligencia humana en un relativo —a veces espléndido— aislamiento.

Gardner postula una multitud de inteligencias separadas y separables —visual, musical, léxica, etc.—, todas autónomas e independientes, cada una de ellas con su propia capacidad para aprehender las regularidades y estructuras en cada dominio cognitivo, sus propias «reglas» y probablemente sus propias bases neurales.[103]

A principios de los ochenta esta idea fue puesta a prueba por Beate Hermelin y sus colegas, explorando los diversos talentos de los savants. Descubrieron que los savants visuales eran mucho más eficientes que las personas normales a la hora de extraer los rasgos esenciales de una escena o dibujo y a la hora de dibujarlo, y que su memoria no era fotográfica ni eidética, sino categórica y analítica, dotada de capacidad para seleccionar y captar «rasgos significativos», utilizándolos para construir sus propias imágenes.

También era evidente que una vez se había extraído una «fórmula» estructural, podía utilizarse para generar permutaciones y variaciones. Hermelin y sus colegas, junto con Treffert, también trabajaron con Leslie Lemke, un prodigio musical ciego, retrasado y enormemente dotado, quien, al igual que Tom el Ciego un siglo antes, es tan renombrado por su capacidad de improvisación como por su increíble memoria musical. Lemke capta el estilo de cualquier compositor, desde Bach hasta Bartók, tras haberlo escuchado una vez, y a partir de ahí puede tocar cualquier pieza o improvisar sin esfuerzo en ese estilo.

Esos estudios parecieron confirmar que de hecho había una serie de capacidades o inteligencias cognitivas separadas y autónomas, y que cada una poseía sus propios algoritmos y reglas, precisamente tal como había señalado la hipótesis de Gardner. Antes de todo esto había existido cierta tendencia a ver las habilidades de los savants como algo extraordinario, propio de un monstruo de feria; pero regresaban al ámbito de lo «normal», y se diferenciaban de las habilidades ordinarias sólo en el hecho de estar aisladas y realzadas en alto grado.

¿Pero realmente se parecen las facultades de los savants a las de las personas normales? No se puede tener contacto con un Stephen, una Nadia, un Martin, con cualquier savant, sin percibir en ellos algo profundamente distinto. No es sólo que sus prestaciones sean estadísticamente desproporcionadas, o resulten increíblemente precoces en su primera aparición (Martin era capaz de cantar fragmentos de ópera antes de los dos años), sino que parecen desviarse radicalmente de las pautas de desarrollo normal. Esto quedó perfectamente claro con Nadia, quien aparentemente se había saltado las fases normales de garabateo, de figura esquemática y de dibujo de renacuajo, y cuando dibujaba lo hacía de una manera totalmente distinta de la de cualquier niño normal. Lo mismo ocurría con Stephen, quien a los siete años, sabíamos por Chris, hacía «los dibujos menos infantiles» que había visto nunca.

El reverso de esa prodigiosidad y precocidad, de esa cualidad nada infantil de los talentos de los savants, es que no parecen desarrollarse como los de las personas normales. Están ya perfectamente desarrollados desde el principio. El arte de Stephen, a sus siete años, era claramente prodigioso, pero a los diecinueve, aunque él pudiera haber mejorado ligeramente en su faceta social y personal, su talento no se había desarrollado mucho. Las dotes de los savants parecen en muchos aspectos dispositivos programados y a punto para ponerse en marcha. Y esto es lo que Gardner dice de ellos: «Asumamos que la mente humana está formada por una serie de dispositivos computacionales extraordinariamente regulados… y que difieren enormemente uno de otro en la medida en que cada uno de estos dispositivos está “cebado” para ponerse en marcha.»