EL CASO DEL PINTOR CIEGO AL COLOR

A primeros de marzo de 1986 recibí la siguiente carta:

Soy un artista de bastante éxito que acaba de cumplir sesenta y cinco años. El 2 de enero de este año iba conduciendo mi coche y choqué con un pequeño camión en el lado del copiloto de mi vehículo. En la sala de urgencias del hospital de mi barrio me dijeron que sufría una conmoción cerebral. Mientras me reconocían la vista descubrí que era incapaz de distinguir las letras o los colores. Las letras me parecían griego. Mi visión era tal que me parecía estar contemplando un televisor en blanco y negro. Al cabo de los días fui capaz de distinguir las letras y mi vista se volvió de águila: podía ver un gusano retorciéndose a una manzana de distancia. La agudeza de enfoque era increíble. PERO ESTOY COMPLETAMENTE CIEGO AL COLOR. He visitado oftalmólogos que no saben nada de este asunto de la ceguera al color. He visitado neurólogos, sin resultado. Bajo hipnosis sigo sin distinguir los colores. Me han sometido a todo tipo de pruebas. Cualquiera que se le ocurra. Mi perro marrón es gris oscuro. El zumo de tomate es negro. La televisión en color es un batiburrillo.

¿Me había encontrado alguna vez con un problema semejante, proseguía el remitente; podía explicar lo que le estaba sucediendo… y podía ayudarle?

Me pareció una carta extraordinaria. El daltonismo,[2] tal como se entiende comúnmente, es algo con lo que se nace, una dificultad para distinguir el rojo o el verde, u otros colores, o (algo extremadamente raro) una incapacidad para ver los colores en absoluto, debido a un defecto en los conos, las células de la retina sensibles al color. Pero estaba claro que ése no era el caso de mi remitente, Jonathan I. Toda su vida había visto con normalidad, había nacido con un juego completo de conos en sus retinas. Se había vuelto ciego al color después de sesenta y cinco años de ver el color normalmente, totalmente ciego al color, como si «estuviera contemplando una televisión en blanco y negro». Lo repentino del suceso era incompatible con cualquiera de los lentos deterioros que pueden acontecerles a las células de los conos retinales, y sugería, por contra, un accidente a un nivel mucho mayor en aquellas partes del cerebro especializadas en la percepción del color.

La ceguera al color total provocada por una lesión cerebral, denominada acromatopsia cerebral, aunque descrita hace más de tres siglos, sigue siendo un estado inusual y grave. Ha fascinado a los neurólogos porque, al igual que todas las disoluciones y destrucciones neurales, puede revelamos los mecanismos de la construcción neural, en este caso, específicamente, cómo el cerebro «ve» (o construye) el color. Doblemente fascinante es que esto le ocurra a un artista, a un pintor para quien el color ha sido de primordial importancia, y que puede pintar directamente al tiempo que describe lo que le ha ocurrido, y de este modo transmitir toda la extrañeza, angustia y realidad de su estado.

El color no es un asunto trivial, sino algo que ha suscitado, durante cientos de años, una apasionada curiosidad entre los más grandes artistas, filósofos y científicos de la naturaleza. El primer tratado del joven Spinoza versaba sobre el arco iris; el más gozoso descubrimiento del joven Newton fue la composición de la luz blanca; la gran obra sobre el color de Goethe, al igual que la de Newton, comenzó con un prisma; Schopenhauer, Young, Helmholtz y Maxwell, en el siglo pasado, fueron seducidos por el problema del color; y la última obra de Wittgenstein la constituyen sus Observaciones sobre el color. Y sin embargo muchos de nosotros no reparamos ni una sola vez en toda nuestra vida en su gran misterio. A través de un caso como el del señor I. podemos rastrear no sólo los mecanismos cerebrales subyacentes o fisiología, sino la fenomenología del color y la profundidad de su resonancia y significado para el individuo.

Cuando me llegó la carta del señor I. me puse en contacto con mi buen amigo y colega Robert Wasserman, que es oftalmólogo, pensando que debíamos analizar juntos la compleja situación del señor I., y, de ser posible, ayudarle. Le vimos por primera vez en abril de 1986. Era un hombre alto de aspecto demacrado, con una cara angulosa e inteligente. Aunque obviamente deprimido por su estado, pronto simpatizó con nosotros y comenzó a hablar con humor y animadamente. Fumaba sin cesar mientras hablaba; sus dedos, inquietos, estaban manchados de nicotina. Nos habló de su muy activa y productiva vida artística, desde sus inicios con Georgia O’Keeffe en Nuevo México, pintando telones de foro en Hollywood durante los años cuarenta, su obra como expresionista abstracto en el Nueva York de los cincuenta, y posteriormente su trabajo como director de arte y diseñador publicitario.

Supimos que su accidente había ido acompañado de una amnesia temporal. Era evidente que había podido dar una clara descripción de sí mismo y del accidente a la policía en el momento del accidente, a última hora de la tarde del 2 de enero, pero después, a causa de un dolor de cabeza cada vez más intenso, se fue a casa. Se quejó a su mujer diciéndole que le dolía la cabeza y se sentía aturdido, pero no mencionó el accidente. Entonces cayó en un sueño prolongado y casi de estupor. A la mañana siguiente, cuando su mujer vio el lateral del coche abollado, le preguntó qué le había ocurrido. Al ver que no obtenía una respuesta clara («No lo sé. Quizá alguien me dio un golpe haciendo marcha atrás») supo que debía de haber sucedido algo grave.

El señor I. condujo entonces hasta su estudio y encontró sobre su escritorio una copia en papel carbón del informe policial del accidente. Había tenido un accidente, pero, curiosamente, no se acordaba de él. Quizá el informe activara su memoria. Pero al acercárselo a la vista fue incapaz de entender nada. Veía caracteres de diversos tipos y tamaños, todos claramente enfocados, pero le parecieron «griego» o «hebreo».[3] Una lupa no le sirvió de ayuda; simplemente se convirtieron en letras «griegas» o «hebreas» más grandes. (Esta alexia, o incapacidad para leer, le duró varios días, pero acabó por desaparecer.)

Creyendo haber sufrido una apoplejía o algún tipo de lesión cerebral a causa del accidente, Jonathan telefoneó a su médico, quien lo dispuso todo para que le hicieran unas pruebas en el hospital. Aunque, como indica su carta, ya en esa fase se le detectaron dificultades a la hora de distinguir los colores, además de su incapacidad para leer, no tuvo ninguna sensación subjetiva de alteración de los colores hasta el día siguiente.

Ese día decidió ir a trabajar otra vez. Le parecía conducir en medio de la niebla, aun cuando sabía que el día era claro y luminoso. Todo estaba neblinoso, descolorido, grisáceo, confuso. Cerca de su estudio, la policía le hizo señas de que se detuviera: le dijeron que se había pasado dos semáforos en rojo. ¿Se había percatado? No, dijo, no era consciente de haberse saltado ninguna luz en rojo. Le pidieron que saliera del coche. Al ver que estaba sobrio, aunque al parecer aturdido y enfermo, le pusieron una multa y le sugirieron que buscara consejo médico.

El señor I. llegó a su estudio aliviado, con la esperanza de que la horrible niebla se disiparía, que todo volvería a estar claro. Pero al entrar se encontró con que todo su estudio, en el que había colgadas telas de vivos colores, se veía ahora totalmente gris y carente de color. Sus telas, las pinturas abstractas y en color por las que era conocido, eran grisáceas o en blanco y negro. Sus cuadros —antaño ricos en asociaciones, sentimientos, significados— ahora le parecían ajenos y sin sentido. En ese momento la magnitud de la pérdida le abrumó. Toda su vida había sido pintor; ahora incluso su arte carecía de sentido, y no podía imaginarse cómo seguir adelante.

Las semanas siguientes fueron muy difíciles. «Uno podía pensar», dijo el señor L, «pérdida de visión del color, bueno, ¿y qué? Algunos amigos me decían eso, mi mujer a veces lo pensaba, pero para mí, al menos, era terrible, muy desagradable.» Él conocía los colores de todo con extraordinaria exactitud (era capaz de dar no sólo los nombres, sino los números de color que aparecían en la escala de tonos Pantone que había utilizado durante muchos años). De este modo era capaz de identificar el verde de la mesa de billar de Van Gogh sin vacilar. Conocía todos los colores de sus cuadros favoritos, pero ya no los veía, ni cuando miraba ni en el ojo de su mente. Quizá ahora los conocía sólo por memoria verbal.

No sólo habían desaparecido los colores, sino que lo que veía tenía un aspecto desagradable, «sucio», con unos blancos deslumbrantes y sin embargo descoloridos, color hueso, y unos negros cavernosos: todo falso, antinatural, sucio e impuro.[4]

El señor I. apenas podía soportar el aspecto que tenían ahora las personas («como estatuas grises y animadas»), y tampoco su propio aspecto en el espejo: evitaba la vida social, y las relaciones sexuales se le antojaban imposibles. Veía la carne de la gente, la carne de su mujer, su propia carne, de un gris abominable; el «color carne» le parecía «color rata». Y ello ocurría incluso cuando cerraba los ojos, pues conservaba su vivida imaginería visual, aunque ahora también sin color.

La «falsedad» de todo era inquietante, incluso desagradable, y se aplicaba a todas las circunstancias de su vida cotidiana. Encontraba las comidas desagradables debido a su aspecto mortecino, grisáceo, y tenía que cerrar los ojos para comer. Pero eso no le ayudaba mucho, pues la imagen mental de un tomate era tan negra como su aspecto. De este modo, incapaz de rectificar ni siquiera la imagen interior, la idea, de los diversos alimentos recurrió cada vez más a los alimentos blancos y negros: olivas negras y arroz blanco, café solo y yogur. Éstos al menos parecían relativamente normales, mientras que casi todos los alimentos, normalmente de color, tenían un aspecto horriblemente anormal. Su propio perro marrón le parecía tan raro que incluso le dio vueltas a la idea de comprarse un dálmata.

Se encontraba con dificultades y angustias de todo tipo, desde confundir las luces verdes y rojas de los semáforos (que ahora sólo distinguía por la posición), hasta la incapacidad para elegir la ropa. (Su mujer tenía que elegírsela, y a él se le hacía difícil soportar esta dependencia; posteriormente la clasificó toda en cajones y armarios: calcetines grises aquí, amarillos allá, corbatas con su etiqueta, chaquetas y trajes catalogados, para evitar, de esta manera, mezclas incongruentes). En la mesa había que adoptar prácticas y posiciones fijas y rituales; de otro modo podía confundir la mostaza y la mahonesa, o, si era capaz de servirse algo negruzco, el ketchup con la mermelada.[5]

A medida que transcurrieron los meses, comenzó a echar de menos los vivos colores de la primavera; siempre había amado las flores, pero ahora sólo las distinguía por la forma o el olor. Los arrendajos azules ya no eran brillantes; su azul, curiosamente, era percibido como un gris pálido. Ya no veía las nubes del cielo, su blancura, pues ahora eran de un color hueso apenas discernible del azul, que parecía descolorido hasta convertirse en un gris pálido. Tampoco distinguía los pimientos verdes de los rojos, porque unos y otros le parecían negros. Amarillos y azules, para él, eran casi blancos.[6]

El señor I. parecía experimentar un excesivo contraste tonal, con pérdida de las gradaciones tonales sutiles, especialmente a la luz del sol o bajo una luz artificial intensa; en este sentido hacía una comparación con los efectos de la luz de sodio, que al mismo tiempo elimina el color y la sutileza tonal, y con ciertas películas en blanco y negro —«como Tri-X de velocidad forzada»—, que produce un fuerte efecto de contraste. A veces los objetos destacaban con desmesurado contraste e intensidad, como siluetas. Pero si el contraste era normal, o bajo, podían desaparecer de la vista totalmente.

De este modo, aunque la silueta de su perro marrón destacaba vivamente contra una carretera iluminada, podía perderse de vista cuando se adentraba en una maleza moteada y borrosa. Las figuras de la gente podían ser visibles y reconocibles a medio kilómetro (tal como él mismo dijo en su primera carta, y muchas otras veces después, su visión se había vuelto más aguda, «de águila»), pero las caras a menudo eran inidentificables hasta que estaban cerca. Esto parecía una cuestión de pérdida de color y de contraste tonal más que un defecto de reconocimiento, una agnosia. Cuando conducía aparecía un problema grave, pues tendía a interpretar las sombras como grietas o baches en la carretera, y frenaba o viraba bruscamente para evitarlos.

La televisión en color le parecía especialmente difícil de soportar: sus imágenes eran siempre desagradables, a veces incomprensibles. La televisión en blanco y negro le era mucho más fácil de tolerar; le parecía que su percepción de imágenes en blanco y negro era relativamente normal, mientras que observar imágenes en color le producía un efecto extraño y molesto. (Cuando le preguntamos por qué no se limitaba a quitar el color, dijo que los valores tonales de la televisión en color «descolorida» parecían distintos, menos «normales» que los de un auténtico aparato en blanco y negro.) Pero, como ahora explicaba, en contraste con su primera carta, su mundo no era realmente como una televisión o una película en blanco y negro; de ser así, habría resultado mucho más fácil de sobrellevar. (A veces se decía que ojalá existieran televisores en miniatura para llevarlos como si fueran gafas.)

Su desesperación a la hora de transmitir cómo era su mundo, y la inutilidad de las analogías usuales de blanco y negro, finalmente le llevó, semanas más tarde, a crear una habitación totalmente gris, un universo gris, en su estudio, en el que las mesas, sillas y una elaborada cena lista para servir fueron pintados en una gama de grises. El efecto de esto, en tres dimensiones y en una escala tonal distinta del «blanco y negro» al que estamos acostumbrados, fue de hecho macabra, y totalmente distinta de la de la fotografía en blanco y negro. Tal como señaló el señor I, aceptamos las fotografías o películas en blanco y negro porque son representaciones del mundo, imágenes que podemos mirar o apartarnos de ellas cuando queremos. Pero para él el blanco y negro era una realidad, todo cuanto le rodeaba, 360 grados, sólido y tridimensional, veinticuatro horas al día. Le pareció que la única manera en que podía expresarlo era creando una habitación completamente gris para que otros la experimentaran, aunque naturalmente, señaló, el propio observador debería ir pintado de gris, a fin de formar parte de ese mundo y no ser sólo un observador. Más que eso, el observador tendría que perder, tal como le había ocurrido a él, el conocimiento neural del color. Era, dijo, como vivir en un mundo «moldeado en plomo».

Posteriormente dijo que ni «gris» ni «plomo» transmitían, ni de lejos, cómo era realmente su mundo. Lo que experimentaba no era «gris», dijo, sino cualidades perceptivas para las que la experiencia ordinaria, el lenguaje ordinario, no tenía equivalente.

El señor I. ya no podía soportar ir a los museos y galerías ni ver reproducciones en color de sus cuadros favoritos. Esto no era sólo porque estuvieran privados de color, sino porque parecían intolerablemente malos, con tonalidades de gris descoloridas o «antinaturales» (las fotografías en blanco y negro, por otro lado, eran mucho más tolerables). Esto resultaba particularmente inquietante cuando conocía a los artistas, pues la alteración perceptiva de la obra de éstos interfería en la imagen que tenía de su identidad: esto, de hecho, era lo que en su opinión le estaba ocurriendo consigo mismo.

En una ocasión le deprimió un arco iris, que vio sólo como un semicírculo sin color en el cielo. E incluso sus ocasionales migrañas le parecían «apagadas»: anteriormente habían llevado aparejadas alucinaciones geométricas de vivos colores, pero ahora incluso éstas carecían de color. A veces intentaba evocar el color apretando los glóbulos oculares, pero los destellos y formas que surgían carecían igualmente de color. Sus sueños siempre habían tenido colores vividos, especialmente cuando soñaba con paisajes y cuadros; ahora sus sueños eran descoloridos y pálidos, o fuertes y contrastados, y carecían de color y de sutiles gradaciones tonales.

Curiosamente, también la música resultó afectada, pues antes del accidente sufría una sinestesia extremadamente intensa, de modo que los distintos tonos musicales de inmediato se traducían en color, y experimentaba toda la música simultáneamente como un rico tumulto de colores interiores. Al perder la capacidad de generar colores, también perdió esa capacidad: su «órgano de color» interno era inutilizable, y ahora oía música sin acompañamiento visual; esto, para él, era música a la que le faltaba la contrapartida cromática esencial, y quedaba radicalmente empobrecida.[7]

Obtenía cierto placer mirando dibujos; había sido un buen dibujante en sus primeros años. ¿No podría volver a dedicarse a dibujar? Este pensamiento tardó en ocurrírsele, y sólo se afianzó después de que los demás se lo sugirieran repetidamente. Su primer impulso fue pintar en color. Él insistía en que todavía «sabía» qué colores utilizar, aun cuando ya no los viera. Decidió, como primer ejercicio, pintar flores, tomando de su paleta los matices que le parecían «tonalmente correctos». Pero los cuadros eran ininteligibles, un confuso revoltijo de colores para los ojos normales. Sólo cuando uno de sus amigos artistas tomó polaroids en blanco y negro de los cuadros, estos comenzaron a tener sentido. Los contornos eran nítidos, pero los colores eran todos erróneos. «Nadie entenderá tus cuadros», dijo uno de sus amigos, «a menos que estén tan ciegos al color como tú.»

«No insistas más», dijo otro. «Ahora eres incapaz de utilizar el color.» El señor I., a regañadientes, permitió que se desecharan todos sus cuadros en color. Es sólo temporal, pensó. Pronto volveré al color.

Aquellas primeras semanas fueron de nerviosismo, incluso de desesperación; él mantenía la constante esperanza de despertarse una hermosa mañana y encontrar el mundo del color milagrosamente restaurado. En aquella época era un motivo constante en sus sueños, pero el deseo nunca se cumplió, ni en sueños. Soñaba que estaba a punto de ver en color, pero se despertaba para encontrarse con que nada había cambiado. Constantemente temía que fuera lo que fuera lo que le había ocurrido, volviera a sucederle, esta vez privándole completamente de la visión. Creía que quizá había sufrido una apoplejía, causada por (o quizá causante de) su accidente de coche, y temía poder volver a sufrir otra en cualquier momento. Además de este miedo médico, había una perplejidad y un miedo más profundos que le parecían casi imposibles de expresar, algo que se le había metido en la cabeza durante el mes que había intentado pintar en color, ese mes en que todavía insistía en que «conocía» el color. Gradualmente le había entrado el convencimiento de que no sólo carecía de la percepción del color y de las imágenes en color, sino de algo más profundo y difícil de definir. Lo sabía todo del color, externa, intelectualmente, pero había perdido el recuerdo, el conocimiento interior, de lo que había sido parte esencial de su ser. Poseía toda una vida de experiencias en color, pero ahora eso sólo era un hecho histórico, no algo a lo que pudiera acceder y percibir directamente. Era como si le hubieran arrebatado su pasado, su pasado cromático, como si el conocimiento del color que tenía el cerebro hubiera sido extirpado totalmente, sin dejar rastro, ni ningún tipo de indicio, de toda su existencia anterior.[8]

A principios de febrero, parte de ese nerviosismo fue calmándose; el señor I. comenzó a aceptar, no sólo intelectualmente, sino a un nivel más profundo, que de hecho estaba totalmente ciego al color y que posiblemente seguiría así. Su sensación inicial de desamparo comenzó a ceder ante un sentimiento de resolución: si no podía pintar en color, pintaría en blanco y negro; intentaría vivir en un mundo en blanco y negro tan plenamente como le fuera posible. Esta resolución quedó reforzada por una singular experiencia acontecida unas cinco semanas después del accidente, una mañana en que conducía hacia su estudio. Vio salir el sol sobre la carretera, los rojos llameantes todos convertidos en negro. «El sol salió como una bomba, como una enorme explosión nuclear», dijo posteriormente. «¿Quién había visto un amanecer como ése antes que yo?»

Inspirado por ese amanecer, comenzó a pintar de nuevo, y de hecho comenzó con un cuadro en blanco y negro que tituló Amanecer nuclear, y a continuación avanzó hacia el abstracto, su estilo preferido, aunque ahora pintando sólo en blanco y negro. El miedo a la ceguera siguió acechándole, pero, creativamente trasmutado, conformó los primeros cuadros «reales» que pintó tras sus experimentos en color. Entonces descubrió que podía hacer cuadros en blanco y negro, y hacerlos muy bien. Encontró su único solaz en trabajar en el estudio, y trabajaba quince, incluso dieciocho, horas al día. Esto significaba para él una especie de supervivencia artística: «Pensé que si no podía seguir pintando», dijo posteriormente, «no querría seguir adelante.»

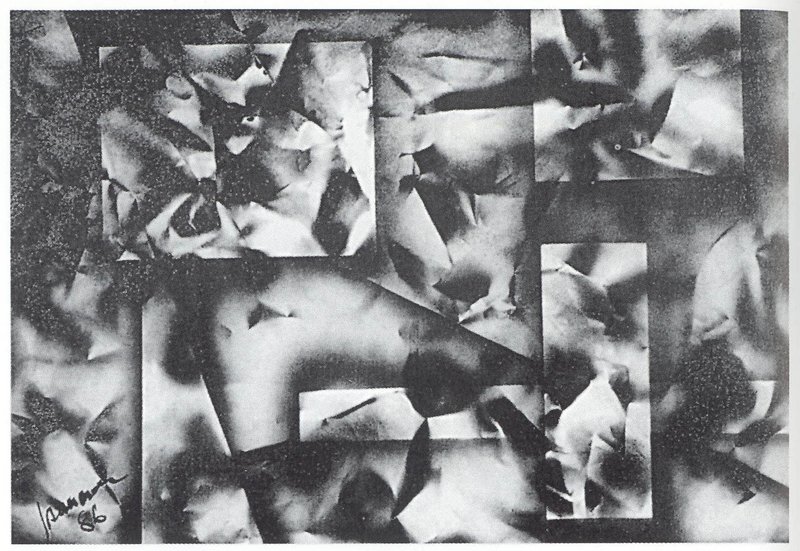

Sus primeros cuadros en blanco y negro, realizados en febrero y marzo, transmitían una sensación de impulsos violentos —rabia, miedo, desesperación, excitación—, aunque mantenidos bajo control, dando fe de las facultades de un artista capaz de revelar, e incluso de contener, tal intensidad de sentimiento. En esos dos meses produjo docenas de cuadros, marcados por un estilo singular, un carácter que nunca había mostrado. En muchos de esos cuadros había una superficie extraordinariamente despedazada, caleidoscópica, con formas abstractas que sugerían caras —des— viadas, ensombrecidas, afligidas, furiosas— y partes del cuerpo desmembradas, en facetas y confinadas en estructuras y cajas. Comparadas con su obra anterior, poseían una complejidad laberíntica y una cualidad obsesiva, atormentada: parecían exhibir, de forma simbólica, la difícil situación en que él se encontraba.

En mayo —era fascinante observarle— pasó de estos cuadros, de gran fuerza expresiva pero bastante aterradores y extraños, a la pintura figurativa de seres vivos, un tema que no había tocado en treinta años, y en sus cuadros comenzaron a aparecer bailarinas y carreras de caballos. Estos cuadros, aunque todavía en blanco y negro, estaban llenos de movimiento, vitalidad y sensualidad; y corrieron parejos a un cambio en su vida personal, un retiro cada vez menor del mundo y el inicio de una renovada vida social y sexual, una disminución de sus miedos y de su depresión y un regreso a la vida.

En esa época se dedicó a la escultura, que nunca había practicado antes. Parecía volver la mirada hacia todos los estilos visuales que todavía le quedaban —forma, contorno, movimiento, profundidad— y explorarlos con gran intensidad. También comenzó a pintar retratos, aunque se veía incapaz de trabajar del natural y lo hacía sólo a partir de fotografías en blanco y negro, ayudándose de su conocimiento y percepción de cada uno de los modelos. La vida era tolerable sólo en el estudio, pues allí era capaz de reconcebir el mundo en formas puras y poderosas. Pero fuera, en la vida real, el mundo le parecía ajeno, vacío, muerto y gris.

Ésta es la historia que el señor I. nos contó a Bob Wasserman y a mí, la historia de una brusca y total interrupción de la visión del color, y de sus intentos de vivir en un mundo en blanco y negro. Nunca me había contado nadie una historia semejante, no había conocido a nadie que fuera totalmente ciego al color y no tenía ni idea de lo que le ocurría, ni si se podía curar o mejorar su estado.

Lo primero era definir con más precisión las partes dañadas mediante diversas pruebas, algunas bastantes informales, haciendo uso de objetos o imágenes cotidianas que teníamos a mano. Por ejemplo, primero interrogamos al señor I. acerca de un estante de cuadernos de notas —azules, rojos y negros— que había junto a mi escritorio. Instantáneamente tomó los azules (un azul medianamente vivo a ojos normales): «son de color pálido». Los rojos y negros le resultaban indistinguibles, ambos eran «totalmente negros».

Entonces le dimos una gran cantidad de hilos, de treinta y tres colores distintos, y le pedimos que los clasificara: dijo que era incapaz de hacerlo en razón del color, sólo podía hacerlo según valores tonales en la escala del gris. A continuación, de manera rápida y fácil, separó los hilos en cuatro extraños montones cromáticamente azarosos, que caracterizó como entre 0-25 por ciento, 25-50 por ciento, 50-75 por ciento y 75-100 por ciento en una escala de tonos grises (aunque nada le parecía puramente blanco, e incluso el hilo blanco le parecía ligeramente «turbio» o «sucio»).

Nosotros no podíamos confirmar la exactitud de su operación, pues nuestra visión del color interfería en nuestra capacidad para visualizar una escala de grises, al igual que las personas dotadas de una visión normal habían sido incapaces de percibir el significado tonal de sus pinturas de flores confusamente polícromas. Pero una fotografía en blanco y negro y una cámara de vídeo en blanco y negro confirmaron que el señor I. había dividido de manera exacta los hilos de color en una escala de grises que básicamente coincidía con la lectura mecánica de los aparatos. Había quizá una cierta tosquedad en sus categorías, pero esto iba unido a la aguda percepción del contraste y a pobreza de gradaciones tonales de las que Jonathan que se quejaba. De hecho, cuando se le mostraba la escala de grises de un artista, o quizá una docena de gradaciones del blanco al negro, el señor I. sólo podía distinguir tres o cuatro categorías tonales.[9]

También le enseñamos las clásicas láminas de puntos de color de Ishihara, en las cuales las configuraciones de números en colores sutilmente diferenciados destacan con gran claridad para las personas de visión normal, aunque no para los que padecen ciertas variedades de ceguera al color. El señor I. era incapaz de ver ninguna de esas figuras (aunque era capaz de ver ciertas láminas que son visibles a los ciegos al color pero no a la gente con visión normal, pensadas así para identificar a los que fingen ceguera al color o a los ciegos al color histéricos).[10]

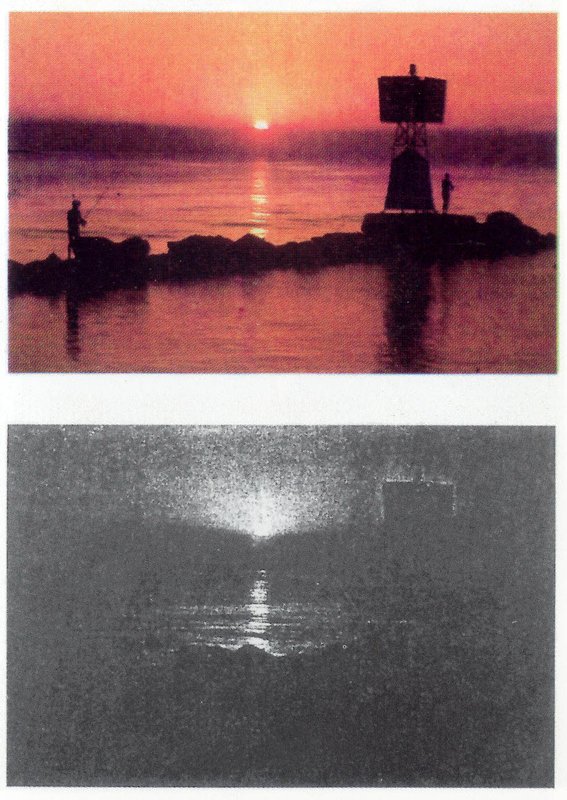

Dio la casualidad de que teníamos una postal que parecía diseñada para poner a prueba la acromatopsia: una postal que mostraba un paisaje costero, con pescadores en un malecón recortados contra un cielo crepuscular rojo oscuro. El señor I. era totalmente incapaz de ver los pescadores o el malecón, y sólo veía el hemisferio medio sumergido del sol poniente.

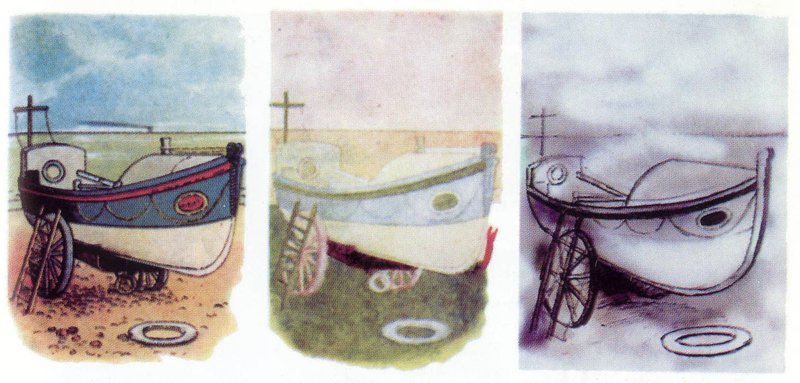

Aunque tales problemas surgieron cuando se le mostraron las imágenes en color, el señor I. no tuvo dificultad en describir las fotos o reproducciones en blanco y negro de una manera exacta; no tenía ninguna dificultad a la hora de reconocer las formas. Sus imágenes y recuerdos de los objetos que se le habían mostrado eran de hecho excepcionalmente vividos y exactos, aunque siempre sin color. De este modo, después de haberle sometido a la prueba clásica de la imagen de una barca coloreada, la miró con gran intensidad, apartó la vista, y a continuación la reprodujo rápidamente en blanco y negro. Cuando se le preguntó por los colores de los objetos familiares, no tuvo dificultad en asociar los colores ni en nombrarlos. (Los pacientes con anomia del color, por ejemplo, pueden asociar los colores perfectamente, pero han perdido la capacidad de nombrarlos, y podrían decir, de modo vacilante, que un plátano es «azul». Un paciente con agnosia de color, por contraste, también podría asociar los colores, pero no evidenciaría ninguna sorpresa si le diéramos un plátano azul. El señor I., sin embargo, no presentaba ninguno de estos problemas.)[11] Tampoco (ahora) tenía dificultades en interpretar los colores. Las pruebas realizadas a este respecto, y un examen neurológico general, confirmaron sin embargo la acromatopsia total del señor I.

Llegados a ese punto pudimos decirle que su problema era real, que padecía una verdadera acromatopsia y no una histeria. Nos pareció que eso le producía sentimientos contradictorios: había tenido cierta esperanza de que fuera simplemente una histeria, y como tal potencialmente reversible. Pero la idea de que fuera algo psicológico también le había inquietado, haciéndole sentir que su problema no era «real» (de hecho, se lo habían insinuado varios médicos). Nuestras pruebas, en cierto sentido, legitimaron su estado, pero acentuaron su miedo a padecer alguna lesión cerebral y al pronóstico de su recuperación.

Aunque parecía sufrir una acromatopsia de origen cerebral, no podíamos evitar preguntamos si el haber fumado durante toda su vida podía haber contribuido en algo; la nicotina puede causar un oscurecimiento de la visión (una ambliopía), y a veces una acromatopsia, pero ello se debe principalmente a sus efectos en las células de la retina. Pero el problema principal era claramente cerebral: quizá algunas diminutas zonas del cerebro del señor I. habían quedado dañadas como resultado de la conmoción cerebral; o quizá había sufrido una pequeña apoplejía después del accidente, e incluso puede que antes, siendo su desencadenante.

La historia de nuestros conocimientos en relación a la capacidad del cerebro para representar el color ha seguido un complejo curso en zigzag. Newton, en su famoso experimento del prisma de 1666, mostró que la luz blanca era compuesta, y que podía descomponerse y recomponerse en todos los colores del espectro. Los rayos que más se desviaban («los más refrangibles») se veían de color violeta, los menos refrangibles se veían rojos, y el resto del espectro estaba en medio. Los colores de los objetos, pensaba Newton, estaban determinados por la «copiosidad» con que reflejaban hacia el ojo cada rayo concreto. Thomas Young, en 1802, intuyendo que no había necesidad de que en el ojo existiera una infinidad de receptores distintos, cada uno de ellos sintonizado con una longitud de onda distinta (los artistas, después de todo, crean casi cualquier color que desean utilizando una paleta muy limitada de pinturas), postulaba que con tres tipos de receptores habría suficiente.[12] La brillante idea de Young, expresada casualmente en el curso de una conferencia, fue olvidada, o quedó en letargo, durante cincuenta años, hasta que Hermann von Helmholtz, en el curso de su propia investigación de la visión, la resucitó y completó, de modo que ahora hablamos de la hipótesis de Young-Helmholtz. Para Helmholtz, igual que para Young, el color era expresión directa de las longitudes de onda de luz absorbidas por cada receptor, y el sistema nervioso simplemente servía de traductor: «La luz roja estimula fuertemente las fibras sensibles al rojo, y débilmente las otras dos, generando la sensación de rojo.»[13]

En 1884, el neurólogo Hermann Wilbrand, habiendo observado en su práctica clínica a muchos pacientes que padecían pérdidas visuales en mayor o menor grado —en algunos predominaba la pérdida de campo visual, en otros de la percepción del color y en otros de la percepción de la forma—, sugirió que debían de existir centros visuales distintos en la corteza visual primaria para las «impresiones de la luz», las «impresiones del color» y las «impresiones de la forma», aunque no tenía ninguna prueba anatómica de ello. Que la acromatopsia (e incluso la hemiacromatopsia) podía proceder, de hecho, de lesiones en partes del cerebro específicas fue confirmado por primera vez cuatro años después por el oftalmólogo suizo Louis Verrey. Describió a una mujer de sesenta y cinco años que, a consecuencia de una apoplejía que le había afectado el lóbulo occipital del hemisferio izquierdo, ahora veía todo lo que estaba situado en la mitad derecha de su campo visual en tonos de gris (la mitad izquierda permanecía normalmente coloreada). La oportunidad de examinar el cerebro de su paciente tras la muerte de ésta mostró que la lesión se reducía a una pequeña porción (las circunvoluciones fusiformes y linguales) de la corteza visual: ahí era, concluyó Verrey, donde «se encontraba el centro de la percepción cromática». La idea de que dicho centro podía existir, que cualquier parte de la corteza podía estar especializada en la percepción o representación del color, fue inmediatamente contestada, y siguió siendo contestada durante casi un siglo. Esta polémica tiene raíces muy profundas, tan profundas como la propia filosofía de la ciencia neurológica.

Locke, en el siglo XVII, había sostenido una filosofía «sensacionalista» (que era paralela al físicalismo de Newton): nuestros sentidos son instrumentos de medida, que registran para nosotros la realidad externa en términos de sensaciones. Oír, ver, todos los sentidos, los consideraba totalmente pasivos y receptivos. Los neurólogos de finales del siglo XIX se apresuraron a aceptar esta filosofía, y a adaptarle una anatomía especulativa del cerebro. La percepción visual se equiparó a «datos sensoriales» o «impresiones» transmitidos desde la retina hasta la zona visual primaria del cerebro, en una correspondencia exacta, punto por punto, y ahí se experimentaban, subjetivamente, como una imagen del mundo visual. Se suponía que el color era parte integral de esta imagen. Se creía que, desde el punto de vista anatómico, no había lugar para un centro separado encargado de la percepción cromática, ni, desde el punto de vista conceptual, para esa idea. De este modo, cuando Verrey publicó sus descubrimientos en 1888, constituyeron un desafío a la doctrina aceptada. Sus observaciones se pusieron en duda, sus pruebas se criticaron, sus exámenes se calificaron de defectuosos, aunque la verdadera objeción que había detrás de todas éstas era de naturaleza doctrinal.

Los detractores de Verrey pensaban que si no existía un centro separado para el color tampoco podía haber una acromatopsia aislada; de este modo, el caso de Verrey, y otros dos similares de la década de 1890, fueron rechazados de la conciencia neurológica, y la acromatopsia cerebral, como tema de estudio, casi desapareció durante los siguientes setenta y cinco años.[14] No se encontrará otro caso hasta 1974.[15]

El propio señor I. mostraba una activa curiosidad respecto a lo que ocurría en su cerebro. Aunque ahora vivía exclusivamente en un mundo de claridad y oscuridad, le sorprendía mucho cómo ambas cambiaban según la iluminación; los objetos rojos, por ejemplo, que normalmente veía negros, se volvían más claros bajo los largos rayos del sol de la tarde, y eso le permitía inferir su color rojo. Ese fenómeno era muy marcado si la cualidad de la iluminación cambiaba repentinamente, como por ejemplo cuando se iluminaba una luz fluorescente, lo que causaba un cambio inmediato en el brillo de los objetos de la habitación. El señor I. comentó que ahora se encontraba en un mundo inconstante, un mundo cuyas luces y sombras fluctuaban con la longitud de onda de la iluminación, en asombroso contraste con la relativa estabilidad, la constancia, del mundo en color que había conocido anteriormente.[16]

Todo esto, naturalmente, es muy difícil de explicar en términos de la teoría clásica del color, de la idea de Newton según la cual existe una relación invariable entre la longitud de onda y el color, y se da una transmisión célula a célula de la longitud de onda desde la retina al cerebro y una conversión directa de esta información a color. Un proceso tan simple —una analogía neurológica con la descomposición y recomposición del color a través de un prisma— apenas podría explicar la complejidad de la percepción del color en la vida real.

Esta incompatibilidad entre la teoría clásica del color y la realidad sorprendió a Goethe a finales del siglo XVIII. Profundamente consciente de la realidad fenoménica de sombras coloreadas e imágenes persistentes coloreadas, de los efectos de contigüidad e iluminación sobre el aspecto de los colores, del coloreado y otras ilusiones visuales, pensó que eso debía ser el fundamento de una teoría del color y proclamó así su credo: «¡La ilusión óptica es la verdad óptica!» Lo que más interesaba a Goethe era la manera en que vemos los colores y la luz, la manera en que creamos mundos, e ilusiones, en color. Creía que esto no era explicable mediante la física de Newton, sino sólo mediante algunas reglas del cerebro aún no conocidas. Lo que estaba diciendo en realidad era: «La ilusión visual es una verdad neurológica.»

La teoría del color de Goethe, su Farbenlehre (que él tenía en igual consideración que todo su corpus poético), fue, por lo general, rechazada por todos sus contemporáneos, y desde entonces ha permanecido en una especie de limbo, considerada como una extravagancia, la seudociencia de un grandísimo poeta. Pero la propia ciencia no fue del todo insensible a las «anomalías» que Goethe consideraba primordiales, y Helmholtz, de hecho, dio conferencias elogiosas sobre Goethe y su ciencia en numerosas ocasiones, la última en 1892. Helmholtz era muy consciente de la «constancia del color», la manera en que se conservan los colores de los objetos, de modo que podemos categorizarlos y saber siempre qué estamos mirando a pesar de las grandes fluctuaciones en la longitud de onda de la luz que los ilumina. Las longitudes de onda que una manzana refleja en realidad, por ejemplo, variarán considerablemente dependiendo de la iluminación, aunque sin embargo seguiremos viéndola de color rojo. Estaba claro que esto no podía ser una mera traducción de la longitud de onda en un color determinado. Helmholtz pensaba que tenía que haber algún método de «dejar de lado la iluminación», y esto lo consideró una «inferencia inconsciente» o «un acto de apreciación» (aunque no se aventuró a sugerir dónde podía ocurrir esa apreciación). La constancia del color, para él, era un ejemplo especial de la manera en que generalmente alcanzamos la constancia perceptiva, construimos un mundo perceptivo estable a partir de un flujo sensorial caótico, un mundo que no sería posible si nuestras percepciones fueran simplemente reflejos pasivos de un estímulo impredecible e inconstante que empapa nuestros receptores.

El eminente contemporáneo de Helmholtz, Clerk Maxwell, también se había sentido fascinado por el misterio de la visión del color desde sus días de estudiante. Formalizó las nociones de colores primarios y la mezcla de color mediante la invención de un trompo de color (cuyos colores se fusionaban, cuando giraba, para producir una sensación de gris), y un triángulo cuya representación gráfica en un sistema de tres ejes mostraba cómo cada color podía ser creado mezclando en proporciones distintas los tres colores primarios. Todo esto allanó el camino para su demostración más espectacular, la demostración en 1861 de que la fotografía en color era posible, a pesar de que las propias emulsiones fotográficas eran en blanco y negro. Lo hizo fotografiando tres veces un arco coloreado a través de filtros de color rojo, verde y violeta. Tras haber obtenido tres imágenes de «separación del color», como él las llamaba, las superpuso sobre una pantalla, proyectando cada imagen a través de su filtro correspondiente (la imagen tomada a través del filtro rojo se proyectaba con luz roja, y así las tres). De pronto, el arco apareció a todo color. Maxwell se preguntaba si así era como el cerebro percibía los colores, mediante la adición de imágenes de separación del color o sus correlativos neurales, como en sus demostraciones con la linterna mágica.[17]

El propio Maxwell era profundamente consciente del inconveniente de este proceso aditivo: la fotografía en color no tenía manera alguna de «dejar de lado la iluminación», y sus colores cambiaban irremediablemente con los cambios de longitud de onda de la luz.

En 1957, más de noventa años después de la famosa demostración de Maxwell, Edwin Land —que no sólo fue inventor de la cámara instantánea Land y de la Polaroid, sino un experimentador y un teórico de gran talento— ofreció una demostración fotográfica de la percepción del color aún más asombrosa. Contrariamente a Maxwell, tomó sólo dos imágenes en blanco y negro (utilizando una cámara de haz dividido, de manera que pudieran tomarse al mismo tiempo desde el mismo punto de vista, a través de la misma lente), y las superpuso a un proyector de doble lente. Utilizó dos filtros para construir la imagen: uno que dejaba pasar longitudes de onda más larga (un filtro rojo), y otro que dejaba pasar longitudes de onda más corta (un filtro verde). La primera imagen era proyectada entonces a través de un filtro rojo, la segunda con luz ordinaria, sin filtro. Uno habría esperado que esto sólo produjera una imagen rosa pálido en su conjunto, pero en lugar de eso ocurría algo «imposible». La fotografía de una joven aparecía instantáneamente a todo color: «pelo rubio, ojos azul claro, abrigo rojo, cuello del vestido azul verdoso, y unas tonalidades de carne asombrosamente naturales», tal como las describió Land posteriormente. ¿De dónde procedían estos colores, cómo se formaban? No parecían encontrarse «en» las fotografías o los iluminadores. Estas demostraciones, impresionantes en su simplicidad e impacto, eran «ilusiones» en color según la concepción de Goethe, pero ilusiones que demostraban una verdad neurológica, que los colores no están «ahí fuera», en el mundo, ni están (como sostenía la teoría clásica) en correlación automática con la longitud de onda, sino que, por contra, son construidos por el cerebro.

Al principio estos experimentos quedaron colgados, como curiosidades privadas de una causa conceptual, en medio del aire; eran inexplicables en términos de la teoría existente, aunque tampoco apuntaban claramente a ninguna nueva. Parecía posible, además, que el conocimiento que tenía el observador de los colores apropiados pudiera influir en su percepción de tal escena. Land decidió, por tanto, reemplazar las imágenes naturales del mundo natural con representaciones visuales multicoloreadas y abstractas consistentes en manchas geométricas de papel coloreado, de modo que la expectativa no proporcionara ninguna pista concerniente a qué colores deberían verse. Estas imágenes abstractas se parecían vagamente a algunos cuadros de Piet Mondrian, y Land las denominó «Mondrians de color». Utilizando los Mondrians, que estaban iluminados por tres proyectores, y mediante filtros de onda larga (roja), onda media (verde) y onda corta (azul), Land fue capaz de probar que si una superficie formaba parte de una escena polícroma compleja, no existía una relación simple entre la longitud de onda de la luz reflejada en la superficie y el color que se percibía.

Si, además, una mancha de un determinado color (por ejemplo una que se vería normalmente verde) se aislaba de los colores que la rodeaban, aparecería sólo blanca o gris pálida fuera cual fuera el haz de luz que se utilizara. De este modo Land mostró que la mancha verde no podía ser considerada intrínsecamente verde, sino que su cualidad de verde en parte se confería por su relación con las zonas del Mondrian que la rodeaban.

Mientras que el color, para la teoría clásica de Newton, era algo local y absoluto, dado por la longitud de onda de la luz reflejada sobre cada punto, Land mostró que su determinación no era local ni absoluta, sino que dependía de la observación de la escena entera y de la comparación de la composición de la longitud de onda reflejada desde cada punto con la de la luz reflejada desde su entorno. Debía existir una relación continua, una comparación de cada parte del campo visual con su propio entorno, para llegar a una síntesis global: el «acto de apreciación» de Helmholtz. Land creía que este cómputo o correlación seguía unas reglas formales y fijas; y era capaz de predecir qué colores serían percibidos por un observador bajo condiciones distintas. Ideó para ello un «cubo de color», un algoritmo, de hecho un modelo para mostrar cómo el cerebro comparaba el brillo, a diferentes longitudes de onda, de todas las partes de una superficie compleja y multicoloreada. Mientras que la teoría del color de Maxwell y el triángulo de color se basaban en la idea de adición de colores, el modelo de Land era comparativo. Proponía, de hecho, dos comparaciones: en primer lugar del reflejo de todas las superficies de una escena dentro de un determinado grupo —o banda— de longitudes de onda (en términos de Land, un «registro de la luminosidad» para esa banda de ondas), y, segundo, una comparación de los tres registros de luminosidad distintos para las tres bandas de ondas (correspondientes, grosso modo, a las longitudes de onda del rojo, el verde y el azul). La segunda comparación generaba el color. El propio Land se esforzó en evitar especificar cualquier localización cerebral concreta para estas operaciones, y tuvo mucho cuidado a la hora de llamar a su teoría de la visión del color la teoría Retinex, dando a entender que podía haber múltiples localizaciones de interacción entre la retina y la corteza.

Si Land abordaba el problema de cómo vemos los colores desde un punto de vista psicofísico, pidiéndoles a sujetos humanos que informaran de cómo percibían mosaicos complejos y multicoloreados en iluminaciones cambiantes, Semir Zeki, que trabajaba en Londres, abordó el problema desde un punto de vista psicológico, insertando microelectrodos en la corteza visual de monos anestesiados y midiendo los potenciales nerviosos generados cuando se les daban estímulos en color. A principios de la década de los setenta llegó a un descubrimiento crucial al delimitar una pequeña zona de células a cada lado del cerebro, en la corteza preestriada de los monos (zonas a las que se refiere como V4), que parecían especializadas para responder al color (Zeki las llamó «células de codificación del color»).[18] De este modo, noventa años después de que Wilbrand y Verrey hubieran postulado un centro específico para el color en el cerebro, Zeki era finalmente capaz de probar que dicho centro existía.

Cincuenta años antes, el eminente neurólogo Gordon Holmes, examinando doscientos casos de problemas visuales causados por herida de arma de fuego en la corteza visual, no había hallado un solo caso de acromatopsia. Negó que pudiera ocurrir un caso aislado de acromatopsia cerebral. La vehemencia de esta negativa, procediendo de tan gran autoridad, jugó un papel crucial a la hora de acabar con cualquier interés clínico por el tema.[19] La brillante e irrebatible demostración de Zeki asombró al mundo neurológico, reavivando el interés por un tema ignorado durante muchos años. Tras su informe de 1973, comenzaron a aparecer en la literatura nuevos casos de acromatopsia, y éstos ahora podían examinarse mediante las nuevas técnicas de producción de imágenes cerebrales (TAC, imagen de RM, TEP, SQUID, etc.) no disponibles para los neurólogos de una época anterior. Por primera vez era posible visualizar, en directo, qué áreas del cerebro podían ser necesarias para la percepción humana del color. Aunque muchos de los casos descritos tenían otros problemas (reducciones del campo visual, agnosia visual, alexia, etc.), las lesiones cruciales parecían estar en la corteza de asociación media, en áreas homologas al V4 del mono.[20] En la década de los sesenta se había demostrado que había células en la corteza visual primaria de los monos (en el área denominada V1) que respondían específicamente a la longitud de onda, pero no al color; Zeki demostró, a principios de los setenta, que había otras células en las zonas V4 que respondían al color pero no a las longitudes de onda (estas células V4, sin embargo, recibían impulsos de las células V1, convergiendo a través de una estructura intermedia, V2). De este modo, cada célula V4 recibía información concerniente a una gran parte del campo visual. Parecía que los dos estados postulados por Land en su teoría podían tener ahora una base anatómica y fisiológica: los registros de luminosidad para cada banda de ondas se obtenían a través de las células sensibles a la longitud de onda en V1, pero sólo al ser comparados o correlacionados para generar el color en las células de codificación de color de V4. Cada una de ellas, de hecho, parecía actuar como un correlacionador landiano, o como un «apreciador» helmholtziano.

La visión del color, al parecer —como los demás procesos tempranos de la visión: movimiento, profundidad, percepción de la forma—, no exigía conocimiento previo, no estaba determinada por el aprendizaje o la experiencia, sino que, como dicen los neurólogos, era un proceso neuropsicológico. De hecho, el color puede generarse, experimentalmente, mediante el estímulo magnético de V4, haciendo que se «vean» anillos y halos de colores, llamados cromatofenes.[21] Pero la visión del color, en la vida real, es parte esencial de nuestra experiencia global, y va ligada a nuestros valores y categorías, se convierte para cada uno de nosotros en una parte de nuestro mundo, de nosotros. V4 podría ser un generador esencial del color, pero emite señales a cientos de otros sistemas en el cerebro-mente y mantiene una estrecha relación con ellos; y quizá pueda ser regulado por dichos sistemas. La integración se produce pues a niveles más elevados, y así el color se fusiona con la memoria, las expectativas, las asociaciones y los deseos para construir un mundo con resonancia y significado para cada uno de nosotros.[22]

El señor I. no sólo presentaba un caso bastante «puro» de acromatopsia cerebral (prácticamente no contaminada por defectos adicionales en la percepción de la forma, el movimiento o la profundidad), sino que era también un testigo experto y enormemente inteligente, una persona diestra a la hora de dibujar y hablar de lo que veía. De hecho, cuando nos conocimos y describió cómo los objetos y las superficies «fluctuaban» bajo luces distintas, estaba, por así decir, describiendo el mundo en longitudes de onda, no en colores. La experiencia era tan distinta de cualquier cosa que él hubiera experimentado, tan extraña, tan anómala, que era incapaz de encontrarle paralelo, ni metáfora, ni pinturas, ni palabras para describirla.

Cuando telefoneé al profesor Zeki para hablarle de este excepcional paciente, sé quedó muy intrigado y se preguntó, en concreto, cómo podría el señor I. hacer la prueba con los Mondrians tal como él y Land la habían utilizado con personas de visión normal y con animales. Enseguida lo dispuso todo para venir a Nueva York con nosotros —Bob Wasserman, mi colega oftalmólogo; Ralph Siegel, un neurofisiólogo; y yo mismo— y someter a Jonathan I. a una amplia serie de pruebas. Nunca se había examinado de ese modo a ningún paciente con acromatopsia.

Utilizamos un Mondrian de gran complejidad y brillo, iluminado con luz blanca o con luz filtrada mediante filtros de banda estrecha que sólo permitían pasar longitudes de onda larga (roja), intermedia (verde) o corta (azul). La intensidad de los haces de luz, en todos los casos, era la misma.

El señor I. distinguía casi todas las formas geométricas, aunque sólo las viera en distintos tonos de gris, e instantáneamente las clasificaba en una escala del uno al cuatro, aunque no distinguía las fronteras entre algunos colores (por ejemplo, entre el rojo y el verde, que veía, bajo la luz blanca, de color negro). Cambiando rápidamente y al azar los filtros de color, el valor en la escala de grises de todas las formas cambiaba drásticamente, y algunos tonos que antes no distinguía ahora se volvían muy diferentes, y todos los tonos (excepto el negro) cambiaban, ya fuera de una manera sutil o radical, con la longitud de onda del haz de luz. (De este modo, veía una zona verde como si fuera blanca con una luz de longitud de onda media, y como si fuera negra con la luz blanca o de onda larga.)

Las respuestas del señor I. eran coherentes e inmediatas. (Habría sido muy difícil, si no imposible, para una persona con visión normal realizar esas estimaciones instantáneas e invariablemente «correctas», incluso con una memoria perfecta y un profundo conocimiento de las más recientes teorías del color.) El señor I., estaba claro, distinguía longitudes de onda, pero a partir de ahí era incapaz de traducir en color las longitudes de onda que distinguía; no podía generar la construcción mental o cerebral del color.

Este descubrimiento no sólo clarificó la naturaleza del problema, sino que sirvió también para señalar su localización. La corteza visual primaria del señor L estaba esencialmente intacta, y era la corteza secundaria (específicamente las zonas V4, o sus conexiones) la que prácticamente había sufrido casi todo el daño. Estas zonas son muy pequeñas, incluso en el hombre; y sin embargo todas nuestras percepciones del color, toda nuestra capacidad de imaginarlo o recordarlo, toda nuestra sensación de vivir en un mundo en color, depende crucialmente de su integridad. Una desgracia había destruido esas zonas del tamaño de una judía en el cerebro del señor I., y con ello toda su vida, su mundo, había cambiado.

La prueba con los Mondrians había demostrado que el daño lo habían sufrido esas zonas; ahora nos preguntábamos si podríamos verlo por medio de exploraciones cerebrales. Pero la tomografía axial computerizada (TAC) y la visualización mediante imagen de resonancia magnética (IRM) resultaron del todo normales. Ello podía ser debido a que las técnicas de exploración de la época tenían una resolución inadecuada para visualizar lo que podía haber sido sólo un daño desigual en V4; podía ser que el daño permanente fuera sólo metabólico, no estructural; y también podía ser que el daño principal no estuviera en V4, sino en las estructuras (las así llamadas «manchas» de V1 o las «bandas» de V2) que conducían a esas zonas.[23]

Tanto Zeki como Francis Crick han subrayado que estas pequeñas estructuras, esas «manchas» y «estrías», son metabólicamente muy activas y pueden resultar extraordinariamente vulnerables a reducciones de oxígeno incluso temporales. Crick, en particular (con quien discutí el caso en gran detalle), se preguntaba si el señor I. podría haber sufrido un envenenamiento de monóxido de carbono, que sabemos es causa de cambios en la visión del color a través de sus efectos en la oxigenación de la sangre en las áreas de color. El señor I. podría haber quedado expuesto al monóxido de carbono a causa de alguna fuga en el tubo de escape de su coche quizá debida al accidente, especuló Crick, e incluso cabía la posibilidad de que lo hubiera provocado.[24]

Pero todo esto era, en cierto sentido, académico. La acromatopsia del señor I., después de tres meses, seguía siendo absoluta, y también sufría persistentes deterioros de la percepción del contraste.[25] No sabíamos si eso desaparecería o no con el tiempo: algunos casos de acromatopsia mejoran con el tiempo, pero otros no. Todavía ignorábamos qué había causado la lesión en el cerebro del señor I., si era una toxina como el monóxido de carbono o el impacto del accidente de coche, o el resultado de un deterioro del flujo de sangre en las zonas visuales del cerebro. Era posible que hubiera sido causado por una apoplejía, podía haberse dado más de una. El pronóstico seguía siendo incierto, aunque por el momento la situación parecía estable.

Sin embargo, también le ofrecimos un poco de ayuda práctica. El señor I. había visto, de manera congruente, los límites de las manchas Mondrian con más claridad cuando éstas estaban iluminadas por una luz de onda media, por lo que el doctor Zeki sugirió que le diésemos unas gafas de sol verdes, que dejaran pasar sólo la longitud de onda con la que veía más claramente. Se le hicieron unas gafas especiales y el señor I. comenzó a llevarlas, especialmente cuando hacía mucho sol. Las gafas le encantaron, pues aunque no contribuyeron a devolverle su visión del color, parecieron aumentar perceptiblemente su visión del contraste y su percepción de la forma y de los límites. Incluso podía volver a disfrutar de la televisión en color en compañía de su mujer. (Las gafas verde oscuro, en efecto, volvían monocroma su visión del aparato en color, aunque continuaba prefiriendo su viejo televisor en blanco y negro cuando estaba solo.)

La sensación de pérdida que Jonathan I. sufrió tras el accidente fue abrumadora, como debe de serlo para cualquiera que pierda la visión cromática, una sensación que se entreteje con todas nuestras experiencias visuales y resulta tan crucial en nuestra imaginación y nuestra memoria, nuestro conocimiento del mundo, nuestra cultura y nuestro arte. La sensación de pérdida en relación con el mundo natural ha sido observada en todos los casos descritos. Para el médico del siglo XIX que se cayó del caballo, las flores habían «perdido más de la mitad de su belleza»; cada vez que entraba en su jardín, repentinamente privado de color, sufría una conmoción. La idea de la pérdida y de la conmoción quedaba doblada y redoblada para el señor I., quien no sólo había perdido la belleza del mundo natural, el mundo de la gente, y de los innumerables objetos cuyos colores son parte de la vida cotidiana, sino que también había perdido el mundo del arte, el mundo que, durante cincuenta años o más, había absorbido su talento y su sensibilidad, profundamente visual y cromática. Las primeras semanas de su acromatopsia fueron, pues, semanas de una depresión casi suicida.[26]

Además de esta sensación de pérdida, Jonathan I. encontraba su nuevo mundo visual abominable y anormal. También en este punto coincidía con la experiencia de casi todas las personas que se hallaban en su situación: el médico arrojado del caballo con conmoción cerebral decía que su visión era «distorsionada», uno de los pacientes de Damasio encontraba que su mundo gris era «sucio». ¿Por qué, deberíamos preguntarnos, todos los pacientes que sufren una acromatopsia cerebral se expresan en tales términos, por qué su experiencia parece tan anormal? El señor I. veía con sus conos, con las células sensibles a la longitud de onda de V1, pero era incapaz de utilizar el mecanismo generador de color, de orden superior, de V4. Para nosotros, el producto de V1 es inimaginable, pues nunca se experimenta como tal, ya que es desviado a un nivel superior, donde posteriormente se procesa para proporcionar la percepción del color. De este modo, en nuestra conciencia jamás aparece el producto puro de V1. Pero sí ocurría para el señor I., pues su lesión cerebral le había hecho conocer un extraño estado intermedio en cuyo interior estaba atrapado: el extraño mundo de V1, un mundo de sensaciones anómalas y, por así decir, precromáticas, que no podía calificarse de coloreado ni de acromático.[27]

El señor I., con su sensibilidad visual y estética intensificada, encontró dichos cambios particularmente intolerables. Sabemos muy poco acerca de qué determina la emoción y el placer estético en relación con el color, y de hecho en relación con el hecho de ver en general, y se trata de una cuestión de experiencia y gusto individuales.[28]

La percepción del color había sido una parte esencial no sólo de la sensación visual del señor I., sino también de su sensación estética, de su sensibilidad, de su identidad creativa, una parte esencial de la manera en que construía su mundo… y ahora el color había desaparecido, no sólo en la percepción, sino también en la imaginación y en la memoria. Todo ello tenía repercusiones muy profundas. Al principio él era intensa y furiosamente consciente de lo que había perdido (aunque «consciente», por así decir, a la manera de un amnésico). Se quedaba mirando furioso una naranja, e intentaba obligarla a recuperar su verdadero color. Se sentaba durante horas delante de su césped (para él) gris oscuro, intentando verlo, imaginarlo, recordarlo, como verde. Ahora no sólo se encontraba con un mundo empobrecido, sino en un mundo ajeno, incoherente, casi de pesadilla. Lo expresó poco después de su lesión, mejor que en palabras, en algunos de sus desesperados cuadros.

Pero entonces, con el amanecer «apocalíptico», y el cuadro que pintó de ese amanecer, vino el primer atisbo de un cambio, un impulso para volver a construir el mundo, para volver a construir su propia sensibilidad e identidad. Parte de ello era consciente y deliberado: reeducar los ojos (y las manos) para actuar, tal como había hecho en sus primeros días de artista. Pero una gran parte ocurría a un nivel inferior, un nivel de proceso neural no directamente accesible a la conciencia o al control. En este sentido, el señor I. comenzó a verse redefinido por lo que le había ocurrido —re— definido fisiológica, psicológica y estéticamente—, y con ello aconteció una transformación de valores, de manera que la otredad total, lo ajeno que le resultaba su mundo V1, que al principio había adquirido una cualidad de horror y pesadilla, acabó adquiriendo, para él, una extraña y fascinante belleza.

Inmediatamente después de su accidente, y durante un año o más, Jonathan I. insistió en que todavía «conocía» los colores, sabía lo que era correcto y apropiado, lo que era hermoso, aun cuando no pudiera visualizarlo en su mente. Pero después estaba cada vez menos seguro de ello, como si a partir de entonces, sin el apoyo de la experiencia ni de la imagen reales, sus asociaciones de color hubieran comenzado a disiparse. Quizá, hasta cierto punto, ese olvido —un olvido al mismo tiempo fisiológico y psicológico, a la vez estratégico y estructural— acabe ocurriendo tarde o temprano en alguien que ya no es capaz de experimentar o imaginar, y mucho menos de generar, un modo particular de percepción. (Tampoco es necesario que el daño principal sea cortical; puede ocurrir, después de meses o años, incluso en aquellos que están ciegos periférica o retinalmente.)[29]

El señor I. estaba cada vez menos afectado por lo que había perdido, y de hecho por el tema del color, que al principio tanto le había obsesionado. De hecho, ahora decía que estaba «divorciado» del color. Todavía hablaba con soltura de él, pero parecía existir un cierto vacío en sus palabras, como si las extrajera de un conocimiento pasado y ya no comprendido.

Nordby escribe:

Aunque he adquirido un completo conocimiento teórico de la física del color y de la fisiología de los mecanismos receptores del color, nada de ello puede ayudarme a comprender la verdadera naturaleza de los colores.[30]

Lo que era cierto para Nordby lo era ahora también para Jonathan I. En cierto modo, comenzaba a parecer una persona ciega al color de nacimiento, aun cuando hubiera vivido en un mundo en color durante los primeros sesenta y cinco años de su vida.

Olvidando y apartándose al mismo tiempo del color, apartándose de la orientación cromática y de los hábitos y estrategias de su vida anterior, el señor I., el segundo año después de su lesión, se encontró con que veía mejor con una luz tenue o en el crepúsculo, y no a plena luz del día. Las luces muy vivas tenían tendencia a deslumbrarle y dejarle temporalmente ciego —otra señal de deterioro de sus sistemas visuales—, pero encontraba la noche y la vida nocturna peculiarmente agradables, pues le parecían «concebidas», como dijo en una ocasión, «en blanco y negro».

Comenzó a convertirse en un «noctámbulo», en sus propias palabras, y a explorar otras ciudades, otras personas, pero sólo de noche. Conducía al azar de Boston a Baltimore, o hasta pequeñas ciudades y pueblos, llegando al crepúsculo y a continuación vagando por las calles durante media noche, a veces hablaba con alguien que pasaba por la calle, a veces entraba en restaurantes baratos: «En estos restaurantes todo es distinto por la noche, al menos si tienen ventanas. La oscuridad penetra en el local, y eso es algo que ocurre por muy iluminados que estén. Se transforman en lugares nocturnos. Adoro las horas nocturnas», dijo el señor I. «Me vuelvo gradualmente un noctámbulo. Es un mundo distinto: hay mucho espacio, no estás rodeado de gente en la calle… Es un mundo completamente nuevo.»

El señor I., cuando no viajaba, se levantaba cada vez más temprano para trabajar de noche, para saborear la noche. Le parecía que en el mundo nocturno (tal como él lo llamaba) él era igual, o superior, a la gente «normal»: «Me siento mejor porque sé que no soy un tipo raro… y he desarrollado una aguda visión nocturna, es asombroso lo que veo: puedo leer las matrículas de los coches a cuatro manzanas de distancia. Usted no las vería ni desde una manzana.»[31]

Uno se pregunta si esta visión nocturna podría, con el tiempo, haberse agudizado como compensación por el deterioro del sistema de percepción del color; también podría haberse dado, en esa fase, una agudización de la sensibilidad al movimiento, quizá también de la sensibilidad a la profundidad, aparejada posiblemente a una dependencia y un uso cada vez mayores del sistema intacto M.[32]

Pero lo más interesante de todo es que la sensación de profunda pérdida, y esa sensación desagradable de anormalidad, tan intensa en los primeros meses posteriores a su herida en la cabeza, parecieron desaparecer, e incluso invertirse. Aunque el señor I. no niega su pérdida, y en cierto sentido aún la lamenta, ha llegado a considerar que su visión se ha vuelto «altamente refinada», «privilegiada», que ve un mundo de pura forma, sin la confusión que aportan los colores. Ahora el señor I. ve cómo destacan ante sus ojos ciertas texturas y estructuras sutiles que, al estar rodeadas de color, normalmente quedan oscurecidas para la gente con visión normal.[33] Tiene la impresión de que se le ha concedido «todo un mundo nuevo» al que los demás, distraídos por el color, son insensibles. Ya no piensa en el color, ni suspira por él, ni lamenta su pérdida. Casi ha llegado a ver su acromatopsia como un extraño don que le ha llevado a un nuevo estado de sensibilidad y existencia. En esta transformación se parece enormemente a John Hull, quien, tras dos o tres años de experimentar la ceguera como una aflicción y una maldición, comenzó a verla como un «oscuro y paradójico don», una «condición humana específica … uno de los órdenes naturales de la existencia humana».

Cerca de tres años después del accidente acaecido al señor I., Israel Rosenfield lanzó una hipótesis fascinante: existía para él la posibilidad de recuperar la visión del color. Puesto que el mecanismo para comparar longitudes de onda estaba intacto, y sólo la zona V4 (o su equivalente) estaba dañada, tal vez fuera posible, al menos en teoría, pensaba Rosenfield, «reeducar» otra parte del cerebro para que llevara a cabo las correlaciones landianas necesarias, y de este modo recuperar algo de la visión del color. Lo asombroso fue la respuesta del señor I. a esta sugerencia. En los primeros meses posteriores a su lesión, dijo, la habría recibido con los brazos abiertos, habría hecho todo lo posible para «curarse». Pero ahora que concebía el mundo en términos completamente distintos, y volvía a encontrarlo coherente y completo, esa sugerencia le parecía incomprensible y repugnante. Ahora que el color había perdido sus anteriores asociaciones, su sentido, ya no podía imaginarse lo que sería recuperarlo. Su reintroducción le confundiría enormemente, pensaba, y podría imponerle un revoltijo de sensaciones y perturbar el orden visual de su mundo, ahora restablecido. Durante una temporada había estado en una especie de limbo; ahora aceptaba —neurológica y psicológicamente— el mundo de la acromatopía.

Con respecto a su pintura, tras un año o más de experimentación e incertidumbre, el señor I. entró en una fase enérgica y productiva, tan enérgica y productiva como cualquier otra de su larga carrera artística. Sus pinturas en blanco y negro tienen un gran éxito, y la gente comenta su renovación creativa, la extraordinaria «fase» en blanco y negro en que ha entrado. Muy pocos saben que esta última fase no es otra cosa que una expresión de su desarrollo artístico, y que ha sido provocada por una pérdida calamitosa.

Aunque ha sido posible definir la lesión primaria del cerebro del señor I. —el daño sufrido por parte de su sistema de construcción del color—, todavía ignoramos completamente los cambios que deben de haber ocurrido como consecuencia en la función cerebral a nivel «superior». Jonathan I. no sólo perdió su percepción del color, sino las imágenes, incluso los sueños en color. Finalmente pareció perder incluso su memoria del color, de modo que dejó de formar parte de su conocimiento mental, de su mente.

De este modo, cuanto más tiempo transcurría sin visión del color, más se parecía a alguien que padeciera amnesia del color, o, de hecho, a alguien que jamás lo hubiera conocido. Pero, al mismo tiempo, estaba ocurriendo una revisión, de modo que mientras su anterior mundo en color e incluso su memoria se volvían cada vez más débiles y se apagaban en su interior, un mundo nuevo de visión, de imaginación, de sensibilidad, nacía en él.[34]

No hay duda de la realidad de estos cambios, aunque puede que precisaran a un sujeto de tanto talento y con una capacidad expresiva como la de Jonathan I. para mostrarlos con tal claridad. La neurociencia, en este punto, no puede decir nada de la base cerebral de estos cambios de orden «superior». La investigación fisiológica del color, hasta este momento, concluye en los sistemas de color de la visión temprana, las correlaciones landianas que ocurren en V1 y V4. Pero V4 no es un punto final, sino sólo una estación de paso, que a su vez se proyecta hacia niveles cada vez más superiores… y finalmente hacia el hipocampo, tan esencial para el almacenamiento de recuerdos; hacia los centros emocionales del sistema límbico y las amígdalas; y hacia muchas otras partes de la corteza. El cese del flujo de información desde V4 hasta los sistemas de memoria del hipocampo y la corteza prefrontal, por ejemplo, podría explicar en parte el «olvido» del color por parte del señor I. En este momento no poseemos las herramientas necesarias para trazar anatómicamente las sutiles consecuencias de tal pérdida sensorial neurales que afectan el nivel superior, pero una historia como la de Jonathan I. demuestra cuán importante es hacerlo.

Los trabajos de la última década han mostrado lo plástica que es la corteza cerebral, y cómo el «trazado» cerebral de la imagen corporal, por ejemplo, puede ser drásticamente reorganizado y revisado no sólo después de lesiones o inmovilizaciones, sino como consecuencia del uso o falta de uso de partes individuales. Sabemos, por ejemplo, que el constante uso de un dedo en la lectura Braille conduce a una enorme hipertrofia de la representación del dedo en la corteza. Y con una sordera precoz y el uso del lenguaje por señas, pueden ocurrir drásticos retrazados en el cerebro, donde grandes zonas de la corteza auditiva se reasignan a la elaboración visual. Algo semejante pareció ocurrir con el señor I.: si bien en su interior se habían extinguido sistemas enteros de representación, de significado, habían nacido otros completamente nuevos.

Sobre la cuestión fundamental —la cuestión de los qualia: por qué una sensación particular se percibe de color rojo—, el caso de Jonathan I. no puede ayudarnos en absoluto. Tras describir «el celebrado fenómeno de los colores», Newton retrocedió ante cualquier especulación relacionada con la sensación y no aventuró ninguna hipótesis referente a «mediante qué modo o acción la luz produce en nuestras mentes los fantasmas de los colores». Tres siglos después, todavía no tenemos ninguna hipótesis, y quizá nunca se pueda dar respuesta a estas cuestiones.

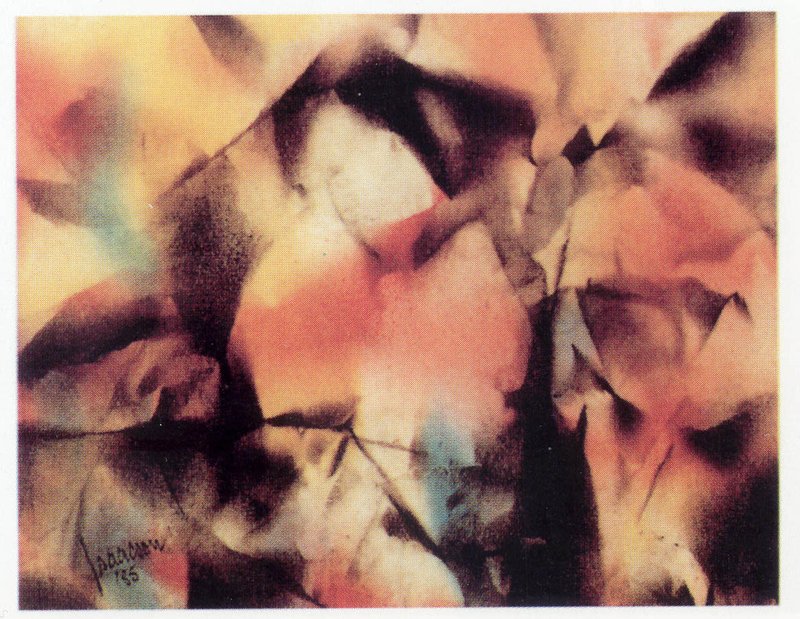

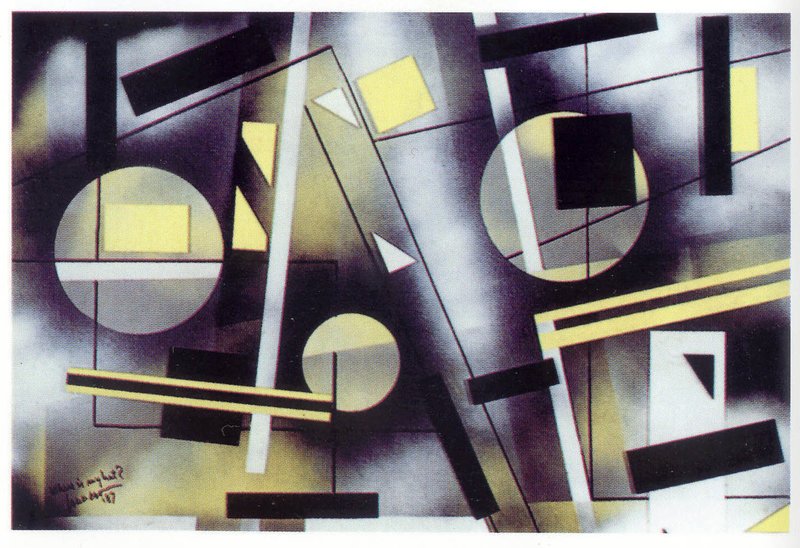

Cuadro pintado por el señor I. antes de su accidente.

Cuadro pintado por el señor I. antes de su accidente.

Vaso con flores pintado cuatro semanas después del accidente. Las líneas básicas son claras, aunque están enmascaradas por una aplicación del color aleatoria.

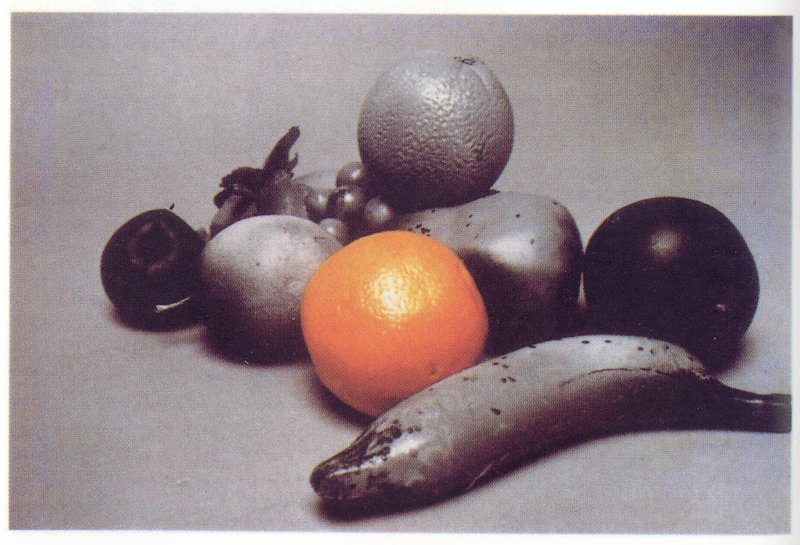

El señor I. pintaba frutas grises para mostrar el universo "plúmbeo" en que había caído.

Un dibujo-test de Colour-Blindness, de Mary Collins (izquierda), reproducido sucesivamente por un daltónico que no distingue el rojo del verde (en el centro), y por el señor I. (derecha).

En la imagen superior se reproduce la puesto de sol de la cual el señor I. prácticamente no distinguía nada; en la imagen inferior un efecto simulado mediante de una fotocopia en blanco y negro de la foto.

Cuado en blanco y negro pintado unos dos meses después del accidente del señor I.

Otro cuado pintado dos años más tarde. En esa época el señor I. experimentaba añadiendo un solo color, aun cuando no pudiera verlo.