5 Sozialpolitik: Gerechtigkeit ist mehr als eine Frage der Moral

Die Stärke einer Gesellschaft zeigt sich vor allem im Umgang mit ihren schwächsten Mitgliedern. Wenn man diese Benchmark an die deutsche Gesellschaft anlegt, kann einem nur angst und bange werden. Rund zwölf Millionen Menschen gelten in diesem Land als armutsgefährdet,1 das heißt, jeder siebte Bürger ist betroffen. Zehn Prozent der Deutschen beziehen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, umgangssprachlich auch Hartz IV genannt. Betrachtet man die regionale Verteilung der Armut, erkennt man immer noch eine Ost-West-Grenze: In Ostdeutschland ist der Anteil der Hartz-IV-Empfänger beinahe doppelt so hoch wie in Westdeutschland. Die Armut ist jedoch auch im Westen weitverbreitet – 14,5 Prozent der Westdeutschen gelten als armutsgefährdet.

Während sich die Armut im Osten flächendeckend verfestigt hat und zu einem Dauerphänomen geworden ist, droht im Westen ganzen Regionen der ökonomische Niedergang. So ist der Anteil der von Armut gefährdeten Menschen im Ruhrgebiet zwischen 2006 und 2010 um mehr als zehn Prozent auf 15,4 Prozent gestiegen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat das Ruhrgebiet folgerichtig zur »Problemzone Nummer eins« erklärt und schließt selbst soziale Unruhen nicht mehr aus. Die Süddeutsche Zeitung vom 21.12.2011 zitiert den Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Ulrich Schneider, mit den Worten: »Wenn dieser Kessel mit fünf Millionen Menschen einmal zu kochen anfängt, dürfte es schwerfallen, ihn wieder abzukühlen.« Armes reiches Deutschland. Vielerorts gehören die Tafeln mittlerweile zum Stadtbild, ganze Regionen werden vom wirtschaftlichen Erfolg einfach abgeschnitten. Oft wird den Bewohnern dieser Regionen sogar jede Chance auf gesellschaftliche Teilhabe genommen.

Die Politik kämpft gegen diese Defizite kaum mehr an, sie hat sich vielmehr mit ihnen abgefunden. Bei der gesamten Diskussion um die Einführung einer Schuldenbremse kam der Begriff »Armutsbekämpfung« noch nicht einmal vor. Deutschland sorgt sich um seine notleidenden Banken und ist bereit, ihnen mit Milliardenzuschüssen unter die Arme zu greifen. Für seine Armen hat das Land nicht einmal mehr warme Worte übrig. Sie werden schlichtweg ignoriert, totgeschwiegen und ausgeblendet. Wie tief ist eine Gesellschaft gesunken, die sich in steter Regelmäßigkeit ob ihrer wirtschaftlichen Erfolge selbst auf die Schulter klopft und die es gleichzeitig duldet, dass in ihrer Mitte Armut grassiert?

Die Armut in Deutschland ist unmittelbar mit den Hartz-IV-Reformen verbunden. Es kann auf die Fragen, ob Hartz IV gerecht sei und ob ein derart reiches Land wie Deutschland es moralisch vertreten könne, Teile seiner Bevölkerung vollkommen vom gesellschaftlichen Wohlstand abzuschneiden, nur eine Antwort geben. Man muss schon ein herzloser Sozialdarwinist sein, wenn man es gerecht findet, dass die Schwächsten der Gesellschaft keine Solidarität erfahren.

Natürlich ist es eine Schande für unser Land, dass wir überhaupt die Diskussion darüber führen, ob der Staat Millionen seiner Bürger durch Gesetze die gesellschaftliche Teilhabe verweigern darf. Es ist auch eine Schande für die Politik, wenn exponierte Vertreter der Parteien der Unmoral das Wort reden. Es wäre jedoch nicht zielführend, sich an einem Mann wie dem ehemaligen FDP-Vorsitzenden Guido Westerwelle abzuarbeiten, der Hartz-IV-Empfängern »anstrengungslosen Wohlstand« und »spätrömische Dekadenz« attestierte.2 Die FDP steht nicht unbedingt im Verdacht, ihre Politik an Maßstäben wie Moral, Gerechtigkeit oder gar Solidarität auszurichten. Erstaunlich – und politisch dumm – ist da eher, dass ein Vertreter der neoliberalen Ideologie auch einmal offen sagt, was er denkt. Diese Offenheit kam jedoch selbst bei der FDP-Klientel nicht gut an, Westerwelle ist heute das, was man als »dead man walking«3 bezeichnet, während die Anhängerschaft seiner Partei bis zum Herbst 2011 derart geschrumpft ist, dass Demoskopen angesichts der zu kleinen Menge an FDP-Wählern noch nicht einmal repräsentativ auswerten können, warum die FDP so tief gesunken ist.

Ein wenig anders verhält es sich jedoch mit der SPD, die immer noch vorgibt, die Interessen der »kleinen Leute« zu vertreten. Was soll man aber von einer Partei halten, deren Minister für Arbeit und Soziales 2006 in kleiner Runde während einer Hartz-IV-Debatte kundtat, dass »wer nicht arbeitet, auch nicht essen solle«4? Der Aufschrei hielt sich in Grenzen, und der damalige Arbeitsminister Franz Müntefering verwies wahlweise auf die Bibel oder den SPD-Gründer August Bebel als Quelle seines grenzwertigen Zitats. Beide Quellen sind in diesem Kontext übrigens falsch. In der Bibel steht: »Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen«, und August Bebel bezog sich seinerzeit in seinem Klassiker Die Frau und der Sozialismus5 nicht auf die Ärmsten der Gesellschaft, sondern auf die Oberschicht, die »Nichtarbeiter und Faulenzer der bürgerlichen Welt«. Ein ranghoher SPD-Funktionär sollte dies eigentlich wissen. Seine Partei störte sich jedoch nicht an den Äußerungen. Keine zwei Jahre später wurde Franz Müntefering 2008 erneut zum SPD-Vorsitzenden gewählt.

Wann immer es um Hartz IV und den Niedriglohnsektor geht, laufen Kritiker jedoch stets Gefahr, in die »Moralfalle« zu tappen. Wer auf der moralischen Ebene argumentiert, riskiert es, der Gegenseite den Nimbus zuzubilligen, sie sei zwar in moralischen Fragen nicht kompetent, habe dafür aber die besseren Sachargumente. Dies wäre fatal, da die heutigen Politiker sich ohnehin ihrer moralischen Verantwortung nicht stellen und sogar ethische Fragen mit Sachargumenten, die sich streng an ökonomischen Vorgaben orientieren, beantworten. Ausnahmen wie beispielsweise die Diskussion um die Präimplantationsdiagnostik bestätigen nur die Regel und können auch als Feigenblatt interpretiert werden, um stets ein Ass im Ärmel zu haben und unangenehme Vorwürfe kontern zu können. Selbst wenn man die Moral für einen Moment beiseite lässt, gibt es jedoch auch zahlreiche Sachargumente zur volkswirtschaftlichen Weichenstellung, die mit der Frage gerechter Löhne und der Bezüge von Erwerbslosen verbunden sind.

Eine Frage des Abstands

In der öffentlichen Diskussion werden die vergleichsweise niedrigen Hartz-IV-Regelsätze gern mit einem moralischen Totschlagargument verteidigt: »Wer arbeitet, soll mehr haben als der, der nicht arbeitet.« Diese Argumentation ist geschickt, denn wer will schon diesem Satz widersprechen? Aus freien Stücken stehen schließlich nur wenige frühmorgens auf, um die Hälfte des Tages mit einer Tätigkeit zu verbringen, die nur selten etwas mit Erfüllung der Lebensträume zu tun hat. Für die Nachteile, die eine Erwerbstätigkeit oft mit sich bringt, will man schließlich auch finanziell entschädigt werden, dies ist eine der Grundlagen der modernen, arbeitsteiligen Gesellschaft.

Im Amtsdeutsch wird die Vorgabe, nach der Sozialleistungen sich in ihrer Höhe unterhalb der auf dem Arbeitsmarkt erzielbaren Einkommen zu bewegen haben, als »Lohnabstandsgebot« bezeichnet. So legt das Sozialgesetzbuch fest, dass die Hartz-IV-Regelsätze deutlich unter dem Einkommen eines Beschäftigten in der »unteren Lohn- und Gehaltsgruppe« liegen müssen.6 Abseits moralischer Fragen wäre dies rein formal jedoch nur dann sinnvoll, wenn keine Wechselbeziehung zwischen den Regelsätzen und dem Niedriglohnsektor bestünde. Es lässt sich allerdings nicht abstreiten, dass das exakte Gegenteil der Fall ist. Die Hartz-IV-Gesetze wurden schließlich nicht umgesetzt, um die Staatsausgaben zu schonen oder eine Bevölkerungsgruppe zu ärgern, sondern um einen Niedriglohnsektor zu etablieren (siehe Gerhard-Schröder-Zitat Seite 114).

Der Arbeitsmarkt ist kein Markt, auf den sich die volkswirtschaftlichen Regeln eines vollkommenen Marktes anwenden ließen, bei dem alle Teilnehmer ausschließlich rational im Sinne der Nutzenmaximierung agieren. Wäre der Arbeitsmarkt ein solch vollkommener Markt, würde sich der Lohnabstand von selbst bilden: Eine Friseurin würde ihren Job mit 4,50 Euro Stundenlohn hinschmeißen und Hartz IV beziehen, während es wohl fast keinen Erwerbslosen gäbe, der einen Job im Niedriglohnsektor annehmen würde, der ihm trotz harter Arbeit kaum mehr Geld einbringt, als wenn er nicht arbeiten würde. Um Arbeitskräfte zu bekommen, müssten die Arbeitgeber im Niedriglohnsektor ihre Angebote verbessern. Erst wenn die Stundensätze ein Niveau erreicht hätten, bei dem die Arbeitnehmer streng rational im Sinne ihrer Nutzenmaximierung mehr Vorals Nachteile sehen, würden die Arbeitgeber Personal bekommen. Dadurch würden freilich die Löhne im unteren Einkommenssektor steigen – und mit ihnen auch die Löhne in den höheren Einkommenssektoren.

Dies ist freilich politisch nicht gewollt. Auch hätte eine solche Anpassung nach oben Folgen auf das Lohnabstandsgebot, da die steigenden Löhne ihrerseits auch die Regelsätze nach den Vorgaben des Sozialgesetzbuchs mit nach oben ziehen würden. Dies wäre der Beginn einer Aufwertungsspirale, die weder politisch noch ökonomisch gewünscht ist.

In der Realität haben wir es jedoch nicht mit einer Aufwertungs-, sondern mit einer Abwertungsspirale zu tun. Durch die Einführung von Hartz IV sind zunächst die Löhne im unteren Einkommenssektor gesunken und haben dann das gesamte Lohngefüge mit nach unten gezogen. Erst das Bundesverfassungsgericht stoppte im Februar 2010 diese Spirale7 und setzte damit das Lohnabstandsgebot de facto außer Kraft, was auch sehr vernünftig ist, da es ohne eine – unmögliche – Beseitigung der Wechselwirkungen zwischen Regelsätzen und Niedriglöhnen zu einer Verschiebung des Lohngefüges in die eine oder andere Richtung kommt.

Niedriglöhne auf dem Vormarsch

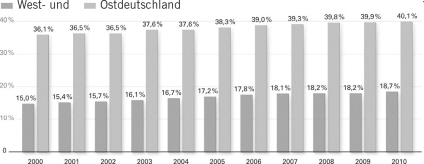

Der Anteil der für Niedriglöhne arbeitenden Vollzeitbeschäftigten* betrug in

* Ohne Auszubildende – Niedriglohnschwelle: zwei Drittel des gesamten Median-Stundenlohns

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Hans-Böckler-Stiftung 2011

Warum verhält sich die Lohnentwicklung in der Praxis aber genau umgekehrt, als es in der Theorie der vollkommenen Märkte eigentlich vorgesehen ist? Schuld an diesem Umkehreffekt sind die Sanktionierungsmaßnahmen für Hartz-IV-Empfänger, die durch § 31 des zweiten Sozialgesetzbuchs ermöglicht werden.

Wenn ein Erwerbsloser wiederholt Jobangebote ablehnt, deren Bezahlung zu schlecht ist, muss er mit Sanktionen durch das Amt rechnen. Im Extremfall geht dies bis zur kompletten Streichung sämtlicher Zahlungen. Diese Sanktionen sind beileibe keine Ausnahme. Im August 2011 mussten rund 140 000 Mitbürger unterhalb des Existenzminimums leben,8 obwohl sie den Staat um Hilfe gebeten hatten. »Fördern und fordern«, so lautet der Slogan der Hartz-IV-Gesetzgebung. Die bittere Realität zeigt jedoch, dass die Ämter eher nach der Devise »fordern und sanktionieren« verfahren. Wer nicht spurt, wird bestraft – und koste es die Menschenwürde. Wer ein Opfer der Sanktionen wird, muss damit rechnen, seinen Lebensunterhalt in der mit Sanktionen belegten Zeitspanne nicht mehr aufbringen zu können. Er kann keine Rechnungen bezahlen, keine Lebensmittel einkaufen. Im Extremfall droht ihm Obdachlosigkeit, da auch die Unterkunftskosten einbehalten werden. Krankenversichert ist er dann auch nicht mehr, im Falle eines Unfalls droht so die Überschuldung.

Auf den Arbeitsmarkt haben die Sanktionen gleich eine doppelt verzerrende Wirkung. Einerseits sind Hartz-IV-Empfänger gezwungen, beinahe jedes Jobangebot, egal wie gut oder schlecht es bezahlt ist, anzunehmen. Von einer Nutzenmaximierung kann da gar keine Rede mehr sein. Im Niedriglohnsektor wird der Lohn nicht durch Angebot und Nachfrage bestimmt, sondern durch einseitigen Druck auf die Erwerbslosen. Die Ämter machen ihnen sprichwörtlich Angebote, die sie nicht ablehnen können. Diese Zwangslage lädt die Arbeitgeberseite gleichzeitig dazu ein, die Löhne für solche Jobs immer weiter abzusenken.

Nach marktwirtschaftlichen Regeln müsste eine Friseurin, die nur 4,50 Euro die Stunde bekommt, ihren Arbeitsplatz kündigen, da der erzielte Preis für ihr Arbeitsangebot nicht ihren Vorstellungen entspricht. Nach marktwirtschaftlichen Regeln müsste der Arbeitgeber dann sein Angebot nachbessern, da er für 4,50 Euro keinen Anbieter findet, der ihm die »Ware« Arbeitskraft verkauft. Bei einem Preis von neun Euro würde man sich dann vielleicht einig werden – so funktioniert der Markt. Niemand käme auf die Idee, dem Friseurmeister Vorhaltungen zu machen, wenn er das freie Angebot eines Kunden, für einen Haarschnitt 4,50 Euro zu zahlen, ablehnt. Die angestellte Friseurin muss jedoch der Arbeitsagentur erklären, warum sie einen Job für 4,50 Euro nicht annimmt. Gelingt es ihr nicht, einen triftigen Grund anzuführen, der nichts mit dem niedrigen Lohn zu tun hat, wird sanktioniert.

Das ist kein Markt, hier werden die Regeln des Marktes vielmehr auf den Kopf gestellt. Da die Politik sich standhaft weigert, einen branchenübergreifenden Mindestlohn zu beschließen, sind der Ausbeutung somit Tür und Tor geöffnet. Das einzige Hindernis für extreme Hungerlöhne stellt die sogenannte Sittenwidrigkeit dar. Ein Lohn gilt dann als sittenwidrig, wenn er ein Drittel unter einem branchennahen Tariflohn liegt. Dies ist jedoch keine wirksame Barriere gegen Niedriglöhne, da sich die Tariflöhne oft selbst im Niedriglohnbereich befinden. In Sachsen verstieße beispielsweise im Friseurhandwerk ein Stundenlohn von 2,04 Euro nicht gegen die guten Sitten, da es dort einen Tarifvertrag gibt, der in der niedrigsten Stufe Stundenlöhne von 3,06 Euro vorsieht.9

Die Sanktionierungspraxis führt so dazu, dass Arbeitnehmer in einer vorübergehenden Erwerbslosigkeit keine Handlungsoption sehen können. Wenn die Friseurin ihren 4,50-Euro-Job kündigt, ohne ein besser bezahltes Angebot vorliegen zu haben, muss sie fürchten, mit Sanktionen belegt zu werden und im Extremfall für 2,04 Euro arbeiten zu müssen. Diese Fälle sind beileibe keine Ausnahme. Nach Angaben der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gibt es in Deutschland 1,2 Millionen abhängig Beschäftigte, die für weniger als fünf Euro pro Stunde arbeiten.10 Insgesamt arbeiten mehr als fünf Millionen Menschen für unter acht Euro die Stunde, und täglich werden es mehr. Dieses Schicksal betrifft dabei keinesfalls nur ungelernte Hilfsarbeiter – siebzig Prozent der Beschäftigten im Niedriglohnsektor haben eine abgeschlossene Berufsausbildung, sieben Prozent sogar einen Hochschulabschluss.11 Nach Berechnung des Instituts für Arbeit und Qualifikation (IAQ)12 ist der Niedriglohnsektor im letzten Jahrzehnt um mehr als fünfzig Prozent gewachsen und umfasste im Sommer 2011 nach Zahlen des DGB bereits mehr als 6,5 Millionen Arbeitnehmer.13 Damit ist fast jeder vierte Arbeitnehmer in Deutschland im Niedriglohnsektor beschäftigt. Im Europäischen Vergleich nimmt Deutschland damit die traurige Spitzenposition ein. Auch wenn dies kein Politiker so sagen wird, war dies exakt das Ziel der Agendapolitik, die von SPD und Grünen angedacht und umgesetzt und von Union und FDP bejubelt wurde. Operation geglückt, Patient tot.

Aufstocker – willkommen im Putzfrauenparadies

Hinter der Idee des Niedriglohnsektors stehen zwei neoliberale Vorstellungen, die der Öffentlichkeit nur sehr schwer zu vermitteln sind. Erstens folgt die Politik mit der Etablierung eines Niedriglohnsektors dem Interesse der mächtigen Arbeitgeberverbände, die ein ökonomisches Interesse daran haben, ihre Lohnkosten zu drücken, um im internationalen Wettbewerb Vorteile zu erlangen und natürlich ihren Gewinn zu steigern. Zweitens hat die Politik ein Interesse daran, die offiziellen Arbeitslosenzahlen zu senken. Das ist durch einen neu geschaffenen Niedriglohnsektor möglich.

Ob dies jedoch ökonomisch auch sinnvoll ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Die Moralfrage kann sich jeder Leser ziemlich einfach selbst beantworten. Um dies zu verdeutlichen, reicht ein kleines Gedankenspiel. Was wäre, wenn der Staat es zulassen würde, dass auch Privathaushalte Raumpflegerinnen in flexibler Teilzeit und zu einem Stundenlohn von einem Euro einstellen dürften – selbstverständlich ohne dafür mit Sozialabgaben, Kündigungsschutz oder Ähnlichem belästigt zu werden. Verrückt, nicht wahr? Wer würde einen solchen Job annehmen?

Was wäre nun, wenn die Privathaushalte ihre Stellengesuche bei den Arbeitsagenturen platzieren dürften und jede Leistungsbezieherin, die ein solches Angebot ablehnt, sanktioniert wird? Da die Erwerbslosen bei der momentanen Gesetzeslage gar keine Möglichkeit hätten, diese Angebote auszuschlagen, könnte die Kanzlerin schon wenige Tage später einen wundersamen Rückgang der Arbeitslosenzahlen vermelden – die Nachfrage nach Eineuroputzfrauen dürfte nicht eben gering sein. Wie würden Sie ein solches – noch hypothetisches – Arbeitsbeschaffungsprogramm nennen? Staatlich geförderte Zwangsarbeit? Sie liegen da gar nicht mal so falsch. Denn genau dieses Arbeitsbeschaffungsprogramm gibt es bereits in abgeschwächter Form.

Im April 2011 zählte die Arbeitsagentur fast 1,4 Millionen erwerbstätige Arbeitslosengeld-II-Empfänger – 326 000 davon in einem sozialversicherungspflichtigen Vollzeitjob.14 Jeder dieser Aufstocker verdient in seinem Job so wenig Geld, dass er unter dem Existenzminimum liegt. Das ist nicht nur gegenüber dem Aufstocker unfair, sondern auch gegenüber der Konkurrenz seines Arbeitgebers. Eigentlich stellt das Existenzminimum auch für Arbeitgeber einen indirekten Mindestlohn dar. Wer seine Mitarbeiter so schlecht bezahlt, dass diese sich nicht einmal die elementarsten Dinge des Lebens leisten können, muss damit rechnen, dass sie ihm bald wegsterben – das mag hart klingen, war jedoch zu Zeiten des Manchesterkapitalismus in der Tat ein Umstand, der für Arbeitgeber von Bedeutung war. Heute müsste ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern also ungefähr acht Euro pro Stunde zahlen, um seinen Mitarbeiterstamm stabil zu halten. Dank der Hartz-IV-Gesetzgebung gibt es diese Grenze jedoch nicht mehr. Ein Unternehmer kann seine Arbeitskräfte auch wesentlich schlechter bezahlen, die Differenz zum Existenzminimum übernimmt der Staat und setzt damit genau die falschen Anreize. Wenn ein Friseurmeister seine Mitarbeiter ordentlich, also mit acht Euro pro Stunde entlohnt, hat er Wettbewerbsnachteile gegenüber seinem Konkurrenten, der seinen Mitarbeitern nur 4,50 Euro pro Stunde zahlt und sie dann als Aufstocker zum Amt schickt. Langfristig könnte der Friseurmeister, der ordentliche Löhne zahlt, so dazu gezwungen werden, ebenfalls die Lohnkosten zu senken. Hier liegt ein staatlich subventionierter Wettbewerb vor, der nicht nur auf dem Rücken der direkt betroffenen Arbeitnehmer, sondern auch auf dem Rücken der Steuerzahler ausgetragen wird. Schließlich werden die Aufstocker aus Steuergeldern bezahlt.

Löhne unter dem Existenzminimum werden jedoch nicht nur in der Privatwirtschaft gezahlt. Der Staat ist vielmehr selbst der größte Hungerlohnzahler. Wie im Februar 2010 eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag ergab, waren zu diesem Zeitpunkt 75 057 sozialversicherungspflichtige Aufstocker in Vollzeit im Tarifbereich des öffentlichen Dienstes tätig – fast jeder fünfte der vollzeitarbeitenden Aufstocker.15 Dies ist jedoch nur die offizielle Zahl. Die Dunkelziffer der Niedriglöhner im Dienste des Staates dürfte weitaus höher liegen, da nicht jeder Niedriglöhner Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen hat. Wer beispielsweise in einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft lebt, bei der der Partner normal verdient, geht auch bei den Aufstockern leer aus. Betroffen ist vor allem Personal in kommunalen Krankenhäusern, die Gesundheitsassistenten und technische Mitarbeiter oft sehr schlecht bezahlen. Auch Universitäten beschäftigen sowohl technisches als auch wissenschaftliches Personal häufig im Niedriglohnsektor. Um Tarifverträge zu unterlaufen, nutzen die öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber dabei oft das Konstrukt einer Beschäftigungsgesellschaft, die diese Mitarbeiter dann an den Betreiber verleiht. Leiharbeiter fielen bis vor kurzem nicht unter die Flächentarifverträge. Den traurigen Rekord stellte dabei im Winter 2009 die Stadt Gera auf, die zwei Erwerbslose über eine Leiharbeitsfirma mit dem Winterdienst betraute und ihnen nach Berechnungen der Gewerkschaft ver.di einen Stundenlohn von 47 Cent zahlte.16 Da klingt der Satz »Arbeit muss sich wieder lohnen« wie ein Hohn.

Krisenbewältigung nach Art der drei Affen

Kritik an der deutschen Niedriglohnpolitik kommt nicht nur von Wohlfahrtsverbänden, Kirchen und Gewerkschaften, sondern auch von inter- und supranationalen Organisationen. In steter Regelmäßigkeit stellt beispielsweise die OECD, die nun sicherlich nicht im Ruf steht, ein Sprachrohr linker Politik zu sein, der deutschen Sozialpolitik vernichtend schlechte Noten aus. So kam die im Dezember 2011 vorgestellte OECD-Studie »Divided We Stand – Why Inequity Keeps Rising«17 zu dem wenig schmeichelhaften Ergebnis, dass in den letzten zwanzig Jahren in keinem Industrieland die Einkommensungleichheit so stark gestiegen ist wie in Deutschland.

Die obersten zehn Prozent der Bevölkerung verdienen demnach heute etwa achtmal so viel wie die untersten zehn Prozent. Noch in den neunziger Jahren lag das – damals schon besorgniserregend hohe – Verhältnis zwischen reich und arm bei sechs zu eins. Damit hat sich Deutschland bereits weit von Ländern abgesetzt, die nach OECD-Standards bezüglich des Einkommens als gerecht gelten. Dazu zählen neben den skandinavischen Ländern auch Belgien, Österreich, Tschechien, die Slowakei und Slowenien.

Noch beunruhigender als die nackten Zahlen ist jedoch ihre Interpretation durch die OECD. Demnach hat die Einkommensungleichheit sowohl in Zeiten der Rezession wie auch in Zeiten des Wirtschaftswachstums zugenommen, und auch die Beschäftigungszahlen haben keinen nennenswerten Effekt auf diesen Trend – die Einkommensungleichheit stieg in Deutschland trotz einer Zunahme der Beschäftigung. Dafür macht die OECD nicht nur den Trend zu kürzeren Arbeitszeiten, sondern auch ganz direkt die »Reformen und institutionellen Änderungen« durch die Politik verantwortlich. Doch die schaut weg und ignoriert die Probleme. Man fühlt sich an eine Fußgängerzone erinnert, in der die Passanten Bettler noch nicht einmal mitleidig oder auch wütend anschauen, sondern durch sie durchschauen, geradeso als seien sie Luft.

Die soziale Schieflage in Deutschland ist nicht neu, auch wenn der zunehmende negative Trend besorgniserregend ist. Angesichts der moralischen und ökonomischen Probleme, die eng mit der Armut verbunden sind, ist es jedoch erschreckend, wie gering der Stellenwert ist, der diesem Thema in der öffentlichen Debatte beigemessen wird. Kritiker der gegenwärtigen Sozial- und Wirtschaftspolitik werden nicht ernstgenommen und lieber als »Sozialromantiker« oder gar »Gutmenschen« abgestempelt. Ist man ein Gutmensch, wenn man es für eines der obersten Ziele der Politik hält, Armut abzuschaffen und dafür zu sorgen, dass alle Bürger zumindest annähernd gleiche Chancen haben, ihren Lebenstraum trotz unterschiedlicher Startbedingungen zu verwirklichen? Wenn dem so ist, dann kann der Begriff Gutmensch kein Schimpfwort sein. Sind umgekehrt die Politiker, die die gegenwärtige Sozial- und Wirtschaftspolitik verteidigen, dann »Bösmenschen«?

Deutschland verarmt, und die Politik stiehlt sich aus ihrer Verantwortung. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, so die Devise. Menschen sind in diesem Land nicht systemrelevant. Dies ist – nicht nur angesichts des Reichtums der Gesellschaft – beschämend. Dem Paritätischen Wohlfahrtsverband zufolge wären Investitionen in Höhe von zwanzig Milliarden Euro pro Jahr notwendig, um den Sozialstaat zu erhalten – und hier geht es noch nicht einmal um die Beseitigung der Armut, sondern »lediglich« darum, den Trend zur immer weiter um sich greifenden Verarmung zu stoppen. Doch solche Forderungen stoßen in der Berliner Republik auf taube Ohren. Würde nicht der Paritätische Wohlfahrtsverband, sondern der Bankenverband an die Tür klopfen, wären die Gelder in Windeseile – und am Parlament vorbei – bewilligt. Diese Ignoranz ist nicht nur unmoralisch, sie ist auch volkswirtschaftlich dumm. Will man die Binnennachfrage stärken, ist die Sozialpolitik das bestmögliche Instrument. In den untersten Einkommensschichten beträgt die Konsumquote fast hundert Prozent – was auch kein Wunder ist, da die Ärmsten der Gesellschaft ganz andere Probleme haben, als eine möglichst renditestarke Anlagemöglichkeit für ihr nicht benötigtes Geld zu suchen. Würde man beispielsweise die Hartz-IV-Regelsätze erhöhen, würde ein Großteil des zusätzlich zur Verfügung gestellten Geldes für Konsumausgaben verwendet, was wiederum in der Folgeperiode zu höheren Steuereinnahmen führen würde. Investitionen in den Sozialstaat sind immer auch Investitionen in die heimische Wirtschaft. Anstatt diesen Zusammenhang einmal klar herauszustellen, erwecken Politik und Medien jedoch den Eindruck, Sozialausgaben seien verbranntes Geld.

Die Beschäftigung mit den Themen Armut und Soziales gilt in der öffentlichen Debatte vielerorts als Luxus, als Betätigungsfeld für sozial engagierte Träumer. Während der Gatte sich im Geschäftsalltag um die wirklich wichtigen Dinge im Leben, nämlich das Geldverdienen kümmert, darf seine Ehefrau Spendendiners veranstalten und sich für die Tafeln engagieren. Armutsbekämpfung und Armutsverhinderung sind jedoch Dinge, die nicht in die private, sondern in die staatliche Hand gehören. Den Schwachen der Gesellschaft steht mehr zu als die Brotkrumen vom Tisch der Reichen. Es ist begrüßenswert, wenn Besserverdiener und Reiche freiwillig Geld in soziale Projekte stecken. Noch begrüßenswerter wäre es jedoch, wenn sie dem Staat über das Steuersystem das Geld zukommen ließen, das er dann selbst in die Sozial-, Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik investiert. Es gibt nichts, was unserem Streben nach Glückseligkeit so sehr im Wege steht wie die soziale Ungleichheit. Eine Gesellschaft, die sich das Allgemeinwohl auf die Fahnen geschrieben hat, muss dafür sorgen, dass jedes ihrer Mitglieder am gemeinsamen Wohlstand partizipieren kann. Wenn jeder siebte Bürger von Armut bedroht ist, hat nicht nur die Politik, sondern auch die Gesellschaft versagt.