4 Wirtschaftspolitik: Kennst du das Land, in dem die Löhne blühen?

Um sich klarzumachen, was in diesem unserem Land politisch schiefläuft, lohnt sich eine Reise in unsere westeuropäischen Nachbarländer. Wer in den letzten Jahren einmal in Frankreich, Italien oder auch Spanien war, konnte sich einen Eindruck davon verschaffen, wie moderate Lohnsteigerungen den Charakter eines Landes verändern können.

Die älteren Leser werden sich bestimmt noch daran erinnern, wie es in diesen Ländern vor wenigen Jahrzehnten aussah. Als deutscher Tourist empfand man das dortige Lebensniveau als vergleichsweise rückständig. Der öffentliche Nahverkehr funktionierte nach dem Prinzip des kreativen Chaos, die ortsüblichen Löhne waren so niedrig bemessen, dass man sich selbst als relativ gut betucht vorkam. Und an allen Ecken und Enden gab es strukturelle Schönheitsfehler, die uns retrospektiv im Vergleich zum »ordentlichen« Deutschland als charmant, ja geradezu idyllisch vorkamen.

Diese Zeiten sind jedoch vorbei. Wer heute von Rom nach Berlin zurückkommt, läuft vielmehr Gefahr, exakt einen umgekehrten Kulturschock zu erleben. Heute ist eine Fahrt mit den Berliner Verkehrsbetrieben ein kreativ-chaotisches Abenteuer, die mangelnde Kaufkraft der Hartz-IV-Metropole ist an allen Ecken und Enden wahrzunehmen, und die Schönheitsfehler der deutschen Hauptstadt werden heute durch den Slogan »arm, aber sexy« verbrämt. Europa hat sich weiterentwickelt, während Deutschland in seinen besseren Gegenden stehengeblieben ist und sich in seinen Problemregionen sogar zurückentwickelt hat. Konnten unsere Nachbarn ihre (inflationsbereinigten) Reallöhne von Jahr zu Jahr steigern, müssen wir seit rund zwei Jahrzehnten Reallohnkürzungen hinnehmen.

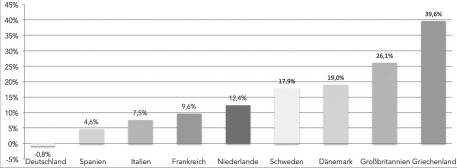

Entwicklung der Reallöhne von 2000 bis 2008

Realeinkommen aus unselbstständiger Arbeit einschließlich Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung, Quelle: EU-Kommission, Hans-Böckler-Stiftung

Nach Berechnungen des WSI sind die Einkommen der deutschen Arbeitnehmer in den Jahren 2000 bis 2008 um 0,8 Prozent gesunken, während sie für den Gesamtzeitraum in Spanien um 4,6 Prozent, in Italien um 7,5 Prozent, und in Frankreich um 9,6 Prozent gestiegen sind.1 Es sind jedoch nicht nur die vermeintlich »unsoliden« Mittelmeeranrainer, die ihren Lebensstandard deutlich verbessern konnten. Noch höhere Reallohnsteigerungen konnten im letzten Jahrzehnt die Arbeitnehmer in den als grundsolide geltenden Staaten Niederlande (12,4 Prozent), Schweden (17,9 Prozent), Finnland (18,9 Prozent) und Dänemark (19 Prozent) erzielen. Auch Großbritannien liegt mit 26,1 Prozent deutlich vor Deutschland.

Für einen deutschen Arbeitnehmer mit einem monatlichen Nettogehalt von aktuell 2 000 Euro bedeuten diese Zahlen, dass er bei einer Lohnentwicklung wie in Italien heute jeden Monat 150 Euro mehr in der Tasche hätte – bei einer Lohnentwicklung wie in den Niederlanden wären es sogar 248 Euro und bei einer wie in Dänemark stolze 380 Euro. Wer im nächsten Italienurlaub über die – für deutsche Verhältnisse – teuren Restaurantkosten meckert und neidisch auf den Dänen am Nachbartisch schielt, der sich noch ein leckeres Tiramisu als Nachtisch bestellt hat, sollte sich darüber im klaren sein, dass seine finanziellen Probleme nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern politisch durchaus gewollt sind.

Der Neoliberalismus ist nicht zu bremsen

Als Helmut Kohl 1982 Kanzler in einer schwarz-gelben Koalition wurde, drohte er dem Volk mit einer »geistig-moralischen Wende«. Aus der von Kohl erhofften Rückkehr der konservativen Werte in den Köpfen der Meinungsbildner wurde bekanntermaßen nichts. Die Revolution in den Köpfen der Eliten löste vielmehr Kohls kleiner Koalitionspartner aus. Das im gleichen Jahr verfasste »Lambsdorff-Papier«2 wurde über die Jahre hinweg zu einer politischen und medialen Agenda namens »Neoliberalismus« ausgestaltet, die Deutschland seitdem von Grund auf verändert hat. Um zu verstehen, wie das schleichende Gift des Neoliberalismus wirkt, lohnt sich ein kurzer Blick auf die theoretischen Grundlagen dieser Ideologie.

Schon der Begriff Neoliberalismus ist keinesfalls eindeutig. Insgesamt umfasst er heute drei Denkrichtungen der Wirtschaftswissenschaften, die sich allerdings weitestgehend unterscheiden:

1. Der Ordoliberalismus der Freiburger Schule, der eine der Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft darstellt, die seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland unser ordnungspolitischer Rahmen ist. Bekannte Verteter dieser Schule waren Walter Eucken, Ludwig Erhard und dessen Staatssekretär Alfred Müller-Armack.

2. Der Marktliberalismus der Chicagoer Schule, der die Grundlage der angebotspolitischen Reformen Ronald Reagans (Reaganomics) und Margaret Thatchers (Thatcherismus) darstellt und maßgeblich vom Ökonomen Milton Friedman beeinflusst wurde.

3. Der Marktfundamentalismus der Österreichischen Schule, der in seiner radikalsten Form auf einen reinen Sozialdarwinismus hinausläuft und vor allem durch die Ökonomen Friedrich August von Hayek und Ludwig von Mises geprägt wurde.

Wenn man heute von Neoliberalismus spricht, so sollte man daher differenzieren, welche Ausrichtung man eigentlich meint. Lobbyisten der beiden letztgenannten Schulen haben verständlicherweise ein Interesse daran, den Begriff Neoliberalismus zu entschärfen, indem sie ihn mit der sozialen Marktwirtschaft in Verbindung bringen. Nicht ohne Grund nennt sich eine der radikaleren neoliberalen Lobbyorganisationen »Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft«. Mit der »echten« sozialen Marktwirtschaft, die auf Ludwig Erhard zurückgeht, haben die marktliberalen Bestrebungen moderner Denkfabriken jedoch nur sehr wenig gemein.

Das zeigt ein Blick in das Vorwort zu Ludwig Erhards Lebenswerk Wohlstand für Alle: »So wollt ich jeden Zweifel beseitigt wissen, dass ich die Verwirklichung einer Wirtschaftsverfassung anstrebe, die immer weitere und breitere Schichten unseres Volkes zu Wohlstand zu führen vermag. Am Ausgangspunkt stand da der Wunsch, über eine breitgeschichtete Massenkaufkraft die alte konservative soziale Struktur endgültig zu überwinden. Diese überkommene Hierarchie war auf der einen Seite durch eine dünne Oberschicht, welche sich jeden Konsum leisten konnte, wie andererseits durch eine quantitativ sehr breite Unterschicht mit unzureichender Kaufkraft gekennzeichnet. Die Neugestaltung unserer Wirtschaftsordnung musste also die Voraussetzung dafür schaffen, dass dieser einer fortschrittlichen Entwicklung entgegenstehende Zustand und damit zugleich auch endlich das Ressentiment zwischen ›arm‹ und ›reich‹ überwunden werden konnten. Ich habe keinerlei Anlass, weder die materielle noch die sittliche Grundlage meiner Bemühungen mittlerweile zu verleugnen. Sie bestimmt heute wie damals mein Denken und Handeln.«3

Ludwig Erhards Formulierung einer Wirtschaftsverfassung, die zu einer »breitgeschichteten Massenkaufkraft« führt und die Einkommens- und Vermögensschere verkleinert, könnte heute wohl eher im Grundsatzprogramm der Linkspartei als in den Schriften der diversen Denkfabriken stehen, die sich auf Erhard berufen. Der klassische deutsche Neoliberalismus, der Grundlage der sozialen Marktwirtschaft ist, sollte daher auch besser mit seinem korrekten Begriff Ordoliberalismus bezeichnet werden. Mit der sozialen Marktwirtschaft hat der Marktliberalismus unserer Tage nämlich nicht viel gemein.

Wenn man heute von Neoliberalismus spricht, meint man damit meist eine politische Ideologie, die den Staat auf seine rudimentären Grundfunktionen, beispielsweise die innere und äußere Sicherheit, beschränken und weite Bereiche der Wirtschaft und der Gesellschaft von Marktmechanismen regeln lassen will. Die Grundlagen der »neoliberalen« Politik beziehen sich dabei, strenggenommen, eher auf die neoklassische Wirtschaftstheorie, die als »angebotsorientierte Wirtschaftspolitik« in den 1980ern zum großen Siegeszug antrat.

Grundlage dieser angebotsorientierten Wirtschaftspolitik ist die Vorstellung, dass es der Bevölkerung gutgeht, wenn es den Arbeitgebern gutgeht. Höhere Gewinne führen demnach zu höheren Investitionen, die wiederum zu mehr Arbeitsplätzen, mehr Wirtschaftswachstum und einer verbesserten internationalen Konkurrenzfähigkeit führen – was schlussendlich wieder zu höheren Gewinnen führt. Eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik verfolgt somit das Ziel, die Rahmenbedingungen für Unternehmen Schritt für Schritt zu verbessern. Die angebotsorientierte Agenda, die im weiteren Verlauf des Buches als Neoliberalismus bezeichnet werden wird, lässt sich auf wenige grundlegende Punkte reduzieren:

Senkung der Staatsquote

Senkung der Staatsquote

Senkung der Staatsschulden

Senkung der Staatsschulden

Senkung der Steuern

Senkung der Steuern

Senkung der Löhne

Senkung der Löhne

Deregulierung der Märkte

Deregulierung der Märkte

Liberalisierung der Märkte

Liberalisierung der Märkte

Privatisierung des öffentlichen

Sektors

Privatisierung des öffentlichen

Sektors

Was mit den Lambsdorff-Papieren 1982 begann, setzte sich in Deutschland im Jahre 1999 fort, als der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder zusammen mit seinem britischen Kollegen Tony Blair im sogenannten »Schröder-Blair-Papier«4 die Europäische Sozialdemokratie ebenfalls auf neoliberalen Kurs brachte. Eine angeblich antiideologische, streng pragmatische Politik mit libertären Zügen hatte Deutschland endgültig aus der wohligen Heimeligkeit der Bonner Republik gerissen. Die vier Jahre später von Rot-Grün beschlossene Agenda 2010 setzte konsequent fort, was die »neue Mitte« als Modell der Zukunft vorgesehen hatte – eine Abkehr vom klassischen Rechts-Links-Schema und eine Vereinigung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen, die freilich in ihrer Umsetzung die Arbeitnehmerinteressen geflissentlich vergaß. Es ist wohl eine Ironie der Geschichte, dass die rot-grüne Regierung die konservativen Parteien auf der Schnellstraße des Sozialabbaus rechts überholt und das Land unter dem Jubel der reformversessenen Medien (siehe Kapitel 2) binnen weniger Jahre von Grund auf umgekrempelt hat.

Nach seinem Amtsantritt sagte Gerhard Schröder: »Wir müssen einen Niedriglohnsektor schaffen, der die Menschen, die jetzt Transfereinkommen beziehen, wieder in Arbeit und Brot bringt.«5 Dieses Ziel hat er erreicht. Bereits im Januar 2005 konnte Schröder auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vermelden: »Wir haben unseren Arbeitsmarkt liberalisiert. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt.«6

Rückblickend stellen die neoliberalen Reformen der Agenda 2010 eine Zeitenwende für das Land dar. Unter der Regentschaft von Rot-Grün fand die Zeit ihr Ende, in der Chancengleichheit und soziale Mobilität noch gesellschaftspolitische Ziele waren. Vorbei war die Zeit, in der man mit Hoffnung und nicht mit Angst in die Zukunft blickte. Vorbei die Zeit, in der man daran glaubte, dass der eigene Nachwuchs gute Chancen hat, sich eine eigene Existenz aufzubauen, die in den meisten Fällen – nach sozio-ökonomischen Standards bemessen – besser ist als das eigene Leben. Stattdessen begann die Zeit des Niedriglohns, die Zeit von Hartz IV, die Zeit der prekären Arbeitsverhältnisse und damit auch die Zeit der auseinanderklaffenden Einkommens- und Vermögensschere.

Das grundlegende Problem der Angebotsorientierung ist, dass sie die Frage ignoriert, wer eigentlich die Produkte kaufen soll, die zu solch arbeitgeberfreundlichen Konditionen hergestellt werden. Am Ende des Wirtschaftskreislaufs steht immer der Verbraucher, also der private Haushalt. Fast jedes Produkt und fast jede Dienstleistung wird direkt oder indirekt am Ende der Kette von einem privaten Haushalt nachgefragt. Selbst der Maschinenbausektor, auf den Deutschland so stolz ist, stellt seine Maschinen nicht zum Selbstzweck her, um weitere Maschinen zu bauen. Jede Maschine, die Deutschland ins Ausland exportiert, stellt dort ein Produkt her, das irgendwo auf der Welt von einem Endkunden gekauft wird. Es liegt also auf der Hand, dass die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik zum Scheitern verurteilt ist, denn wenn die Produkte nicht gekauft werden, weil die Arbeitnehmer nicht genug verdienen, machen die Unternehmen keine Gewinne. Der Erzkapitalist Henry Ford hat dieses Paradoxon einst unter dem simplem Motto »Autos kaufen keine Autos« zusammengefasst.

Die Unternehmen in Ländern, in denen der Neoliberalismus umgesetzt wurde, können daher bestenfalls immer nur relative Standort- oder Produktivitätsvorteile gegenüber Unternehmen in anderen Ländern haben, die sich dem Neoliberalismus noch weitestgehend verschlossen haben. Dies betrifft jedoch nur die Unternehmen, die auch tatsächlich im internationalen Wettbewerb stehen und deren Güter vornehmlich im Ausland abgenommen werden. Deutschland ist Vizeexportweltmeister, und jeder vierte Arbeitsplatz hängt – so hört man – direkt beziehungsweise indirekt vom Export ab. Diese Aussage aus dem Phrasenbaukasten der Arbeitgeberverbände und ihrer Erfüllungsgehilfen an den Schreibtischen der Redaktionen lässt sich jedoch ohne weiteres auch gegen die neoliberale Agenda ins Feld führen. Wenn wirklich jeder vierte Arbeitsplatz direkt oder indirekt vom Export abhängt, dann hängen auch im Umkehrschluss drei Viertel aller Arbeitsplätze weder direkt noch indirekt vom Export ab. Eine Wirtschaftspolitik, die auf Gedeih und Verderb auf die relativen Standort- und Produktivitätsvorteile der exportierenden Unternehmen setzt, schwächt jedoch unweigerlich die Binnennachfrage und somit die Existenzgrundlage von drei Vierteln aller Arbeitsplätze in Deutschland.

Natürlich ist es für das Maschinenbau-Unternehmen, das seine Produkte fast ausschließlich nach China verkauft, ein großer Vorteil, wenn seine deutschen Mitarbeiter möglichst wenig Geld bekommen. Für den Bäcker an der Ecke ist es jedoch ein großer Nachteil, wenn seine Kunden nur über wenig Geld verfügen und sich beispielsweise den Kuchen zum Feierabend nicht mehr leisten können. Wie dem Bäcker ergeht es dem Großteil der deutschen Wirtschaft. Was hat der Zeitungsverleger davon, wenn seine Leser wegen Geldknappheit ihr Abo kündigen? Was hat das Einzelhandelsunternehmen davon, wenn seine Kunden entweder zu Billigprodukten mit niedrigerer Gewinnspanne greifen oder gleich ganz auf den Einkauf verzichten? Geiz ist nicht immer geil. Was hat der mittelständische Handwerksmeister davon, wenn sich seine potentiellen Kunden seine Arbeit nicht mehr leisten können und die Reparaturen daher aufschieben oder in Schwarzarbeit erledigen lassen?

Auch wenn der Neoliberalismus vor allem von den Arbeitgeberverbänden propagiert wurde, ist dennoch festzuhalten, dass diese Form der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik gerade eben keine arbeitgeber- oder gar unternehmensfreundliche Politik ist. Die meisten Arbeitgeber und Unternehmer sind darauf angewiesen, dass ihre Produkte und Dienstleistungen zum größten Teil von Kunden im eigenen Land nachgefragt werden. Was Henry Ford zumindest in diesem Punkt noch besessen hat, ist unseren Unternehmern offensichtlich im täglichen Propaganda-Overkill der McKinseys, Roland Bergers und Hans-Werner Sinns abhanden gekommen: der gesunde Menschenverstand.

Bewusstseinsverändernde Droge mit drei Buchstaben

Die meisten Denkfehler der wirtschaftspolitischen Debatte lassen sich auf das Kürzel BWL reduzieren. Traditionell war die Betriebswirtschaftslehre stets nur ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das sich fast ausschließlich mit der Perspektive des einzelnen Betriebs befasst und die Rahmenbedingungen und Wechselwirkungen weitestgehend als konstant (ceteris paribus) annimmt. Kein seriöser Betriebswirt käme daher je auf die Idee, dass die Erkenntnisse seines Teilgebiets sich auch auf andere Bereiche der Wirtschaftswissenschaften übertragen ließen. Leider scheint es hierzulande jedoch kaum seriöse Vertreter der Betriebswirtschaftslehre zu geben, die sich auch einmal trauen, den Mund aufzumachen und gegen den gigantischen Unfug zu Felde zu ziehen, der auch in ihrem Namen verbreitet wird.

Jedem Unternehmer ist klar, dass seine betriebswirtschaftlichen Entscheidungen sich immer auf ein ganz konkretes Umfeld beziehen und er dabei stets die Entscheidungen seiner Konkurrenten im Auge behalten muss. Wenn ein Automobilhersteller beispielsweise seine Marktmacht nutzt, um einem Zulieferer günstigere Einkaufspreise zu diktieren, so ist dies für den Automobilhersteller ein Vorteil. Nutzen jedoch auch seine Konkurrenten ihre Marktmacht und pressen dem Zulieferer Einkaufspreise ab, die unter dessen Kosten liegen, so wird der Zulieferer über kurz oder lang in Konkurs gehen, und alle Automobilhersteller hätten plötzlich ein Beschaffungsproblem, das schlussendlich zu ernsthaften Lieferengpässen und somit zu Verlusten führen könnte. Was für ein Unternehmen von Vorteil ist, ist häufig für ein anderes Unternehmen von Nachteil. Was für die Gesamtheit der Unternehmen unter dem Strich von Vorteil ist, lässt sich somit nur sehr schwer über den Entscheidungshorizont der Betriebswirtschaftslehre bestimmen.

Leider hat sich in der Politik jedoch die Vorstellung durchgesetzt, dass die Nationalstaaten im direkten Wettbewerb zu anderen Nationalstaaten stehen und daher dazu neigen, sich selbst als eine Art Unternehmen zu sehen. Dabei verliert man jedoch unweigerlich den eigentlichen Sinn und Zweck politischen Handelns aus den Augen. Wer sich selbst zuallererst in Konkurrenz zu anderen sieht, neigt immer dazu, auf relative und nicht auf absolute Vorteile zu setzen. Diese BWL-Perspektive ist vor allem in Deutschland weit verbreitet und findet in Angela Merkels Leitbild der »schwäbischen Hausfrau« ihren traurigen Höhepunkt.

Die schwäbische Hausfrau als Kardinalfehler deutschen Denkens

Als Metapher für die betriebswirtschaftliche Sichtweise volkswirtschaftlicher Problemstellungen schuf Angela Merkel 2008 auf dem Bundesparteitag der CDU ihr mittlerweile berühmt-berüchtigtes Leitbild der »schwäbischen Hausfrau«. Aus wahlkampfstrategischer Sicht ist dieses Leitbild zweifelsohne genial. Zum Stereotyp des Schwaben gehört es nun einmal, dass er bescheiden bis geizig ist und sich nur das leistet, was er sich auch leisten kann:

Schaffe, schaffe, Häusle baue,

Und net nach de Mädle schaue.

Und wenn unser Häusle steht,

Dann gibt’s noch lang kei Ruh,

Ja da spare mir, da spare mir

Für e Geißbock und e Kuh.

Das wirtschaftliche Idealbild der schwäbischen Hausfrau prägt somit die kleinbürgerlich-spießige Weltanschauung, die zum Stereotyp der klassischen Wählerschicht der CDU gehört wie das Reihenhaus mit gartenzwergverschandeltem Vorgarten. Es ist auch nur wenig dagegen einzuwenden, dass die Christdemokraten mit solch altbackenen Bildern auf Wählerfang gehen. Problematisch wird es aber dann, wenn nicht nur die Wähler, sondern auch die

politischen Entscheidungsträger an derlei kurzsichtige Metaphorik glauben.

Noch nicht einmal im überschaubaren Schwabenland kann die schwäbische Hausfrau als Leitbild einer auch nur halbwegs modernen Volkswirtschaft herangezogen werden. Früher sparte man, indem man seine güldenen Taler in einen Sparstrumpf steckte und sich dann den Geißbock und die Kuh kaufte, wenn man die Kaufsumme zusammengespart hatte. Früher gab es jedoch auch noch keine nennenswerte Arbeitsteilung, die Wirtschaft war regional geprägt und die Inflation aufgrund der Goldoder Silberdeckung der Münzen zu vernachlässigen. Was früher als »sparen« bezeichnet wurde, bezeichnen die Volkswirte heute als »horten«. Der Mensch ist jedoch kein Hamster, und selbst Merkels Wirtschaftsberater würden den Wählern heute nicht mehr empfehlen, Geld zu horten. Gehortetes Geld wird nämlich dem Wirtschaftskreislauf entzogen und steht damit der Wirtschaft nicht für Investitionen zur Verfügung.

Wenn Geld von Unternehmen investiert werden soll, muss es sich im Wirtschaftskreislauf befinden. Dies ist der Fall, wenn die schwäbische Hausfrau ihr Geld nach heutiger Definition »spart« und es beispielweise auf das gute alte Sparbuch ihrer Sparkasse einzahlt. Dafür bekommt sie von ihrer Bank dann auch Zinsen, die vermeiden, dass die Ersparnisse von der Inflation aufgefressen werden und sie am Ende trotz größter Sparanstrengungen doch nicht für den Geißbock und die Kuh reichen.

Es ist jedoch ausgeschlossen, dass alle Wirtschaftssubjekte sparen und sich niemand gleichzeitig verschuldet. Selbst die Sparkasse im schwäbischen Dorf kann der Hausfrau nur dann Zinsen auf ihrem Sparbuch gutschreiben, wenn sie die Einlagen an andere Kunden verleiht. Wäre Angela Merkel eine Pennälerin, so würde sie ihr Lehrer – wenn er auch nur die Grundzüge der Volkswirtschaft verstünde – wohl nach Schulschluss hundertmal den Satz an die Tafel schreiben lassen: »Man kann gesamtwirtschaftlich nicht sparen!« Wenn alle Teilnehmer einer Volkswirtschaft sparen wollen und niemand Schulden machen will, gibt es auch niemanden, der das ge-sparte Geld haben will. Dann bräuchte man auch keine Banken mehr, es gäbe weder Sparbücher noch Tagesgeldkonten oder Staatsanleihen, und die schwäbische Hausfrauen-Volkswirtschaft wäre gezwungen, ihr Geld nicht zu »sparen«, sondern zu »horten«.

In der echten Wirtschaft, die sich dann doch fundamental von Angela Merkels ökonomischem Klippschulwissen unterscheidet, gibt die schwäbische Hausfrau ihrer Bank Geld. Die Bank reicht dieses Geld dann als Kredit an Privathaushalte, Unternehmen und den Staat weiter. Die Kreditnehmer konsumieren und investieren mit dem geliehenen Geld und schaffen damit die Nachfrage an Gütern und Produkten, die den Wirtschaftskreislauf brummen lässt. Nehmen wir einmal an, dass der Gatte der schwäbischen Hausfrau – so will es schließlich das Klischee – »beim Daimler schafft«. Würde plötzlich kein Kunde mehr einen Mercedes-Benz leasen oder auf Kredit kaufen, würden die Verkaufszahlen einbrechen, und der Gatte der schwäbischen Hausfrau müsste entlassen werden und künftig Hartz IV beziehen – natürlich erst nachdem die schwäbische Neuprekarierfamilie ihre Ersparnisse aufgebraucht hat. Es mag ja aus konservativer Sicht ehrenwert und vorbildlich sein, sich nicht zu verschulden und größere Ausgaben erst dann zu tätigen, wenn man das Geld dafür zusammengespart hat – übertragen auf eine Volkswirtschaft ist dieses Leitbild weder umsetzbar noch sinnvoll.

Fremdwörter für Fortgeschrittene: Binnennachfrage

Wer eine Volkswirtschaft nach betriebswirtschaftlichen Vorgaben steuern will, neigt unweigerlich dazu, seinen Fokus auf die Ausgabenseite zu richten. Für ein Unternehmen sind die Löhne der Arbeitnehmer schlichtweg Kosten, und Kosten müssen nach betriebswirtschaftlicher Logik natürlich minimiert werden. Es steht außer Frage, dass es für einen Betrieb durchaus von Vorteil ist, wenn die Löhne seiner Beschäftigten sinken. Was für ein einzelnes Wirtschaftssubjekt – wie eben einen Betrieb – von Vorteil ist, muss jedoch gesamtwirtschaftlich noch lange kein Vorteil sein, was sich allein schon daraus schließen lässt, dass die Arbeitnehmer ja ebenfalls Wirtschaftssubjekte sind, die eine Lohnkürzung aber ganz gewiss nicht als Vorteil ansehen.

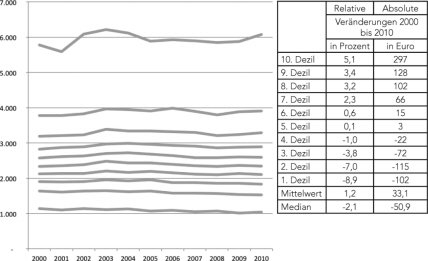

Ein verlorenes Jahrzehnt

Durchschnittliches reales Bruttoerwerbseinkommen je Dezil* (nur Vollzeitbeschäftigte in Euro)

* Der Begriff Dezil beschreibt ein Lagemaß in der Statistik. Die Einkommensstatistik des SOEP teilt die Menge der Vollzeitbeschäftigten nach ihrem Einkommen in zehn gleichgroße Gruppen auf. Die Gruppe mit den niedrigsten Einkommen ist das erste Dezil, die mit den zweitniedrigsten Einkommen das zweite Dezil und die Gruppe mit den höchsten Einkommen ist schließlich das zehnte Dezil.

Quelle: SOEP v27/DIW Wochenbericht 45/2010. Angaben in Preisen von 2005

Nun sind es aber nicht gerade die Arbeitnehmer von im internationalen Wettbewerb stehenden Unternehmen, die hierzulande unter Reallohneinbußen leiden. Im Gegenteil, denn während die meist gewerkschaftlich gut organisierten Mitarbeiter in großen exportstarken Betrieben in der Regel noch nach einem ordentlichen Haustarif entlohnt werden, stehen die Niedriglöhner unserer Gesellschaft meist nicht im internationalen Wettbewerb. Die Friseurin an der Ecke kann ebenso wenig durch eine kambodschanische Kollegin ausgetauscht werden, wie ihr Kunde aus Kostengründen auf einen Friseursalon in Phnom Penh ausweichen kann. Das Gleiche gilt analog für nahezu alle Bereiche, in denen Hungerlöhne gezahlt werden – Supermärkte und Discounter stehen ebenso wenig im internationalen Wettbewerb wie Wach- und Schließgesellschaften, Altenpflegeheime, Putzkolonnen oder Gastronomiebetriebe.

Man kann die Friseurmeisterin in Magdeburg ja auch verstehen, wenn sie die Position vertritt, dass sie bei ordentlicher Bezahlung ihrer Angestellten die Preise so stark erhöhen muss, dass sie nicht mehr konkurrenzfähig ist – die »Billigkonkurrenz« sitzt allerdings weder in Osteuropa noch in Südostasien, sondern direkt an der nächsten Straßenecke. Es ist richtig, dass der Wachmann sich von seinen sechs Euro Stundenlohn keinen Haarschnitt leisten und die Friseurin sich wiederum von ihrem Hungerlohn keine Putzfrau einstellen kann, die es sich wiederum nicht erlauben kann, im Restaurant mit der schlecht bezahlten Kellnerin zu speisen. All dies hängt jedoch direkt und indirekt zusammen und nennt sich Binnennachfrage. Würde die Friseurin ordentlich bezahlt, könnte sie sich eine Putzfrau leisten. Würde die Putzfrau einen fairen Lohn bekommen, könnte sie öfters im Restaurant essen, und der Gastwirt könnte allein schon aufgrund des höheren Umsatzes auch seine Kellnerin besser bezahlen.

Flächendeckende Lohnkürzungen leiten aus gesamtwirtschaftlicher Sicht einen Teufelskreis ein, aus dem es oft kein Entrinnen mehr gibt. Sinken erst einmal die Umsätze aufgrund der gesunkenen Nachfrage, ist es sehr schwer, die Arbeitgeber zu antizyklischen Lohnerhöhungen zu überreden, die diesen Teufelskreis stoppen könnten. Stattdessen wird auf Umsatzeinbußen mit weiteren Lohnkürzungen reagiert, die wiederum weitere Umsatzeinbußen hervorrufen. Das Paradoxe an diesem Teufelskreis ist, dass jedes Wirtschaftssubjekt auf betriebswirtschaftlicher Ebene absolut rational agiert und damit dennoch einen Prozess in Gang setzt, der für ihn selbst keine Vor-, sondern nur Nachteile bringt.

Der Flügelschlag eines schwäbischen Schmetterlings

Ob man Lohnkürzung bei oberflächlicher Betrachtung als Voroder Nachteil ansieht, hängt somit vor allem von der eingenommenen Position ab. Wir kennen dieses Rollenspiel seit langem – die Arbeitgeberseite hat verständlicherweise andere Positionen als die Arbeitnehmerseite. Wir haben uns auch damit abgefunden, dass die Politik seit Jahrzehnten dazu neigt, für sich selbst die Perspektive der Arbeitgeberseite einzunehmen, und schon lange kein ehrlicher Makler mehr ist, der neutral zwischen den Interessengruppen vermittelt.

Diese oberflächliche Betrachtung geht jedoch an der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung vorbei – Autos kaufen nun einmal keine Autos und werden dies auch auf absehbare Zeit nicht tun. Wer die betriebswirtschaftliche Perspektive des Arbeitgebers einnimmt, ignoriert dabei, dass die hergestellten Produkte auch von irgendeinem Endkunden gekauft werden müssen. In der betriebswirtschaftlichen Logik hieße dies, dass das Marktvolumen mit jeder Kosteneinsparung bei den Arbeitnehmern sinkt. Verständlicherweise ist dieses Argument in einer globalisierten Welt, in der das Lammfilet in der Kühltruhe eines Supermarkts auf den Färöer-Inseln aus Kostengründen aus Neuseeland stammt, nicht sonderlich überzeugend. Die betriebswirtschaftliche Betrachtungsebene reicht daher auch nicht aus, um komplexe wirtschaftliche Wechselwirkungen greifbar zu machen.

Volkswirtschaftliche Fragen lassen sich deshalb nur auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene betrachten. Kürzt ein deutscher Maschinenbauer die Löhne seiner Mitarbeiter, hat dies erst einmal keine unmittelbaren Auswirkungen. Sein chinesischer Kunde wird ihm die – nun preisgünstiger – hergestellte Maschine abkaufen und auf ihr beispielsweise technisch hochwertige Displays für Handys herstellen, die auch weiterhin ihre Kunden finden werden. Kürzen jedoch alle deutschen Maschinenbauer die Löhne ihrer Mitarbeiter, kann es passieren, dass sich diese aufgrund des gesunkenen Lohns nicht mehr jedes Jahr, sondern nur noch alle drei Jahre ein neues Handy kaufen können. Der chinesische Displayhersteller muss seine Kapazitäten zurückfahren und fällt dadurch als Kunde des deutschen Maschinenbauers aus.

Gesamtwirtschaftlich betrachtet hat jede unternehmerische Entscheidung auch Auswirkungen auf andere wirtschaftliche Bereiche, vor allem dann, wenn sie eine Eigendynamik auslöst. Liegen diese komplexen Wechselwirkungen bei der Betrachtung eines einzelnen Betriebs im kaum messbaren Bereich, so werden sie bei der Betrachtung einer ganzen Volkswirtschaft schon zu einer messbaren Größe, die schnell eine kritische Masse erreichen kann. Die deutsche Lohnzurückhaltung der letzten zwei Jahrzehnte war beispielsweise weitaus mehr als der Flügelschlag eines schwäbischen Schmetterlings, der in China einen Orkan auslöst.

Unsoziale Marktwirtschaft

Die Bilanz, die uns der Neoliberalismus eingebrockt hat, liest sich wie eine lange Liste des Schreckens. In den Vorkrisenjahren von 2000 bis 2008, die hierzulande als Boom gefeiert wurden, sind die Arbeitnehmerentgelte kumuliert um zarte vier Prozent gestiegen.7 Die Haushaltseinkommen der Arbeitnehmerhaushalte sind in den acht Boomjahren insgesamt um neun Prozent gestiegen – bei einer inflationsbedingten Preissteigerung von zehn Prozent entspricht dies einem realen Einkommens- und Lohnrückgang. Da kann es kaum verwundern, dass die Konsumausgaben der Privathaushalte in den acht »fetten« Jahren auch lediglich um 2,4 Prozent gestiegen sind – magere 0,3 Prozent pro Jahr.8 Noch nüchterner stellt sich die Lage dar, wenn man den Betrachtungszeitraum vergrößert. So sind die Löhne der Arbeitnehmer von 1995 bis 2010 insgesamt um 17,4 Prozent gestiegen9 – im gleichen Zeitraum sind die Verbraucherpreise jedoch um 24,2 Prozent gestiegen.10 Das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends war für die Arbeitnehmer bereits vor der Krise ein verlorenes Jahrzehnt.

Mancher Arbeitnehmer wird sich daher in den letzten Jahren verdutzt die Augen gerieben haben, wenn Medien und Politik von einem XXL-Aufschwung und einem Wirtschaftsboom schwadronierten. Die Arbeitnehmer konnten ja nicht wissen, dass nicht sie damit gemeint waren. Für die Unternehmen stellten sich die ersten acht Jahre des Jahrzehnts nämlich gänzlich anders dar: Die Lohnstückkosten11 im produzierenden wie im weiterverarbeitenden Gewerbe konnten um 7,8 Prozent gedrückt werden, die Arbeitsproduktivität nahm dadurch um sagenhafte 24 Prozent zu. Dies führte dazu, dass die Unternehmens- und Vermögensgewinne um 42 Prozent steigen konnten. Die Primäreinkommen12 der Kapitalgesellschaften stiegen sogar um schwindelerregende 443 Prozent.13

Lagen die Gewinne der dreißig DAX-Konzerne im Jahre 2001 noch bei rund 170 Milliarden Euro, erhöhten sie sich bis zum Vorkrisenjahr 2007 bereits auf fast 600 Milliarden Euro.14 2011 werden sie laut Allianz Global Investors mit rund 620 Milliarden Euro ihren bisherigen Höchststand erreichen. Dies entspricht nicht nur einer Steigerung von mehr als 360 Prozent, sondern auch einem Reingewinn, der, übertragen auf jeden der rund vierzig Millionen deutschen Haushalte, einer Summe von mehr als 15 000 Euro entspricht. Die dreißig größten Konzerne erzielen heute pro Jahr einen Gewinn, der so groß ist, dass man davon jedem deutschen Haushalt jedes Jahr einen neuen VW Golf schenken könnte. Zum Vergleich: Die Gesamtkosten für Hartz IV betragen rund vierzig Milliarden Euro pro Jahr – rund ein Fünfzehntel des Gewinns der dreißig größten deutschen Unternehmen.

Ist Wirtschaftswachstum ein Selbstzweck? Was nützt der Allgemeinheit das schönste XXL-Wachstum, wenn unter dem Strich 99 Prozent der Bevölkerung am Wachstum nicht teilhaben können, da ihre Lohnsenkungen der Treibstoff für den Boom sind? Ein Wirtschaftssystem, das in guten Zeiten nur den Vermögenden nützt und in schlechten Zeiten niemandem, ist im Kern marode.

Jedes System, das nicht die Verbesserung des sozio-ökonomischen Lebensstandards aller Bürger anstrebt, krankt nicht im Detail, sondern am Fundament. Wenn Ludwig Erhard die soziale Marktwirtschaft noch als System beschrieben hat, dessen explizites Ziel der »Wohlstand für alle« ist, kommt man nicht darum herum, das aktuelle Wirtschaftssystem als unsoziale Marktwirtschaft zu bezeichnen.

Hurra – wir sind Weltmeister!

Ein beachtenswertes Beispiel für die Wechselwirkung wirtschaftlicher Entscheidungen stellt der deutsche Exportüberschuss dar. Dabei geht es nicht darum zu kritisieren, dass eine Volkswirtschaft viele Güter ins Ausland verkauft, weisen die Exporte doch auch auf die internationale Konkurrenzfähigkeit der eigenen Wirtschaft hin. Problematisch wird es jedoch, wenn die Entwicklung der Exporte sich von der Binnenwirtschaft und der Entwicklung der Importe abkoppelt. Genau dies ist in Deutschland der Fall.

Im Jahre 1993 betrug die Exportquote Deutschlands 19 Prozent.15 Der Wert der Ausfuhren betrug demnach fast ein Fünftel der gesamten Wirtschaftsleistung. Dies ist selbst für ein hochindustrialisiertes Land wie Deutschland ein sehr hoher Wert. Bis zum Jahr 2008 konnte die deutsche Volkswirtschaft diesen Wert jedoch sogar auf sagenhafte vierzig Prozent steigern. Die deutschen Unternehmen konnten ihre Ausfuhren also nicht nur in absoluten Zahlen, sondern sogar in Relation zur gesamten Wirtschaftsleistung des Landes in nur fünfzehn Jahren mehr als verdoppeln. Deutschland weist somit einen doppelt so hohen Exportanteil aus wie seine westeuropäischen Nachbarländer. Was sind die Gründe für diesen außergewöhnlichen »Erfolg«?

Von Seiten der Exportwirtschaft weist man gern darauf hin, dass deutsche Unternehmen nun einmal qualitativ hochwertige Produkte herstellen, die im Ausland sehr gefragt sind. Das ist sicherlich korrekt, aber dennoch nur die halbe Wahrheit. Der Hauptgrund für die deutsche Exportstärke sind die vergleichsweise geringen Löhne. Sicher – im Vergleich zu den Löhnen in Rumänien oder Bangladesch sind die deutschen Löhne natürlich hoch, dafür ist aber auch die hiesige Produktivität ungleich höher.

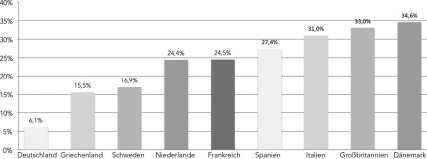

Für den gesamtwirtschaftlichen Vergleich sind daher auch nicht die absoluten Löhne, sondern die Lohnstückkosten von Interesse. Denn wenn man die bereits erwähnte magere Lohnentwicklung und die im Durchschnitt der OECD16-Länder liegende Produktivitätssteigerung betrachtet, erstaunt es natürlich nicht, dass die Lohnstückkosten in Deutschland, ganz im Gegensatz zu allen anderen EU-Staaten,17 im letzten Jahrzehnt nahezu konstant geblieben sind. In unseren Nachbarländern sind die Lohnstückkosten im letzten Jahrzehnt zwischen dreizehn und 35 Prozent gestiegen. In der gesamten Eurozone (inklusive Deutschlands) stiegen die Lohnstückkosten im letzten Jahrzehnt um rund zwanzig Prozent. Es ist vollkommen klar, dass das deutsche Lohndumping über kurz oder lang zu einer Explosion der Exporte führen muss.

Entwicklung der Lohnstückkosten von 2000 bis 2010

Quelle: Eurostat

Im Jahre 2003 konnte Deutschland die USA als Exportweltmeister ablösen und wurde erst im Jahre 2009 von China wieder vom ersten Platz verdrängt. Anzumerken ist hierbei, dass bei der inoffiziellen Exportweltmeisterschaft natürlich die absoluten Exportergebnisse zählen. Deutschland steht hier also im Wettbewerb mit den hinsichtlich der Bevölkerung rund dreieinhalbmal so großen Vereinigten Staaten und dem rund zwölfmal so großen China. Doch selbst diese absurde Kraftmeierei ist erst dann aussagekräftig, wenn man die Exporte mit den Importen verrechnet. In der Disziplin »Exportüberschüsse« ist Deutschland unter den Industrieländern absolut und relativ unangefochtener Weltmeister. Dass die USA ein Handelsbilanzdefizit haben, gehört in Deutschland ja bereits zum Allgemeinwissen. Wesentlich unbekannter ist jedoch, dass noch nicht einmal die »Weltfabrik« China einen derart großen Exportüberschuss wie Deutschland vorweisen kann.18

Pyrrhussieg für Chermany

Befragt man die deutsche Bevölkerung zu den Exportüberschüssen, so stößt man immer wieder auf einen gewissen Stolz. Allerdings stellen die gigantischen Exportüberschüsse de facto keinen Erfolg, sondern vielmehr ein Problem dar – und dies gleich auf mehreren Ebenen.

Auf nationaler Ebene könnte man Exportüberschüsse auch genauso gut als Importdefizite betrachten, auch wenn sich dies freilich nicht so positiv anhört, denn wir haben ja schon in der Schule gelernt, dass Überschüsse etwas Gutes und Defizite etwas Schlechtes sind. Es ist offenbar schwer, sich vom Leitbild der schwäbischen Hausfrau zu trennen. Die Erfahrung zeigt, dass Exportüberschüsse immer dann entstehen, wenn die Löhne – in Relation zu den Handelspartnern – einerseits zu niedrig und andererseits ungleich verteilt sind. Beides trifft auf Deutschland zu. Steigen die Löhne und sinkt die Ungleichverteilung der Einkommen, steigt auch der Konsum der Bevölkerung und somit die Menge der Importe. Gleichzeitig sinkt durch steigende Löhne auch tendenziell der Lohnstückkostenvorteil, wodurch die Exporte sinken. Vereinfacht könnte man unterstellen, dass sich ein Land, in dem sich Importe und Exporte die Waage halten, volkswirtschaftlich auf dem richtigen Weg ist. Dies trifft innerhalb der Eurozone zum Beispiel mit Abstrichen auf Frankreich zu, dessen Handelsbilanz fast ausgeglichen ist.

Auch Frankreich könnte zweifelsohne bei der Exportweltmeisterschaft einen Spitzenrang belegen, wenn es denn nur wollte. Bei unseren westlichen Nachbarn sind die Lohnstückkosten jedoch im letzten Jahrzehnt um rund zwanzig Prozent gestiegen, was einerseits dazu führte, dass die Franzosen gegenüber den Deutschen leichte Wettbewerbsnachteile hinnehmen müssen. Andererseits hat dies auch zur Folge, dass die Franzosen am Ende des Monats mehr Geld in der Tasche haben. Man muss schon ziemlich ignorant sein, wenn man darauf stolz ist, dass man für seine Arbeit schlechter bezahlt wird als der Nachbar. Diese Ignoranz ist in Deutschland durchaus populär.

Natürlich spricht niemand die Lohnvorteile der Franzosen direkt an. Stattdessen verweist man gern auf Deutschlands wirklich hervorragende Konjunkturdaten. Nur was nutzen die besten Konjunkturdaten, wenn man als Arbeitnehmer gar nichts davon hat?

Auch das beliebte Argument, dass Deutschland durch seine Wettbewerbsvorteile besser für die Zukunft gerüstet sei als seine Nachbarn, ist bei näherer Betrachtung ein grandioser Denkfehler.

Man kann die Warenströme nun einmal nicht isoliert von den Geldströmen betrachten. Gesamtwirtschaftlich betrachtet, sind die Überschüsse des einen immer zwingend die Defizite des anderen. Auch diesen Satz müsste Kanzlerin Merkel am besten nach Schulschluss hundertmal an die Tafel schreiben. Der Welthandel ist nun einmal ein Nullsummenspiel. Wenn Länder wie Deutschland oder auch China, die international als »Chermany« bekannt sind, immer größere Handelsbilanzüberschüsse anpeilen, so sind diese nur dann realisierbar, wenn andere Länder ihre Handelsbilanzdefizite ausbauen. Diese Steigerung des Ungleichgewichts hat im letzten Jahrzehnt erstaunlich gut funktioniert. Wenn man einmal die Frage der Bezahlung ausklammert, ließe sich dieses Ungleichgewicht auch bis ins Unendliche steigern. Deutschland könnte beispielsweise problemlos die gesamte Welt mit wunderschönen Automobilen made in Germany beglücken. Es ist jedoch offensichtlich, dass dies nur dann möglich wäre, wenn man die Autos verschenkt, und im Welthandel gibt es nun einmal nichts geschenkt.

Wenn ein Land permanent mehr Güter aus- als einführt, muss es über kurz oder lang den Ländern, die diese Güter kaufen, Geld leihen. Diese Form des dysfunktionalen Doppelpasses kann man seit Jahren zwischen den USA und China betrachten. Die USA importieren schier unglaubliche Mengen an chinesischen Produkten und bezahlen diese, gesamtwirtschaftlich gesehen, mit dem Geld, das China den USA leiht. China ist der größte Gläubiger der USA und sitzt auf Währungsreserven in Höhe von mehr als drei Billionen US-Dollar. John Conally, Anfang der 1970er Jahre Finanzminister der US-Regierung unter Präsident Nixon, sagte einst den schlauen Satz: »Der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem«.

Dieser Satz gilt auch heute noch. China sitzt, streng genommen, nur auf einem Haufen grüner Scheine, über deren Wert ausschließlich die US-Notenbank zu befinden hat. Sollten die USA – wovon nicht auszugehen ist – tatsächlich zahlungsunfähig werden, könnte China seine Forderungen abschreiben. Sollten die USA – was wahrscheinlich ist – die Notenpresse anwerfen und den Dollar künstlich abwerten, säße China zwar immer noch auf einem gigantischen Haufen grüner Scheine, deren Wert jedoch schneller schmilzt als ein Eisberg in der Sahara.

An dieser Stelle sei die Frage gestattet, wer hier auf Sand gebaut hat: die USA, die jahrelang die schönen chinesischen Produkte importiert haben, oder die Chinesen, die – wenn es hart auf hart kommt – einsehen müssen, dass sie die schönen Produkte verschenkt haben?

Ähnlich, wenn auch nicht ganz so dramatisch, verhält es sich bei den deutschen Exporten. Die deutschen Unternehmen haben Auslandsforderungen in Höhe von 722 Milliarden Euro, die deutschen Banken sitzen sogar auf Auslandsforderungen in Höhe von fast zwei Billionen Euro.19 Das heißt, Deutschlands Forderungen gegenüber dem Ausland sind demnach sogar noch größer als die chinesischen Währungsreserven, die von den Pekinger Notenbankern in Anleihen investiert wurden und somit ebenfalls Forderungen darstellen. Deutschland hat gegenüber China jedoch den Vorteil, dass der größte Teil der Auslandsforderungen dank der Gemeinschaftswährung Euro im »eigenen« Währungsbereich liegt und daher nicht »kalt entwertet« werden kann.

Diese ungewöhnliche Verteilung der Forderungen wird uns später noch beschäftigen, wenn es um das Thema Eurokrise geht. Für die Betrachtung der Handelsbilanzen reicht es zunächst festzustellen, dass ein Land mit permanenten Handelsbilanzüberschüssen auch dauerhaft Forderungen gegenüber dem Ausland aufbaut, die im Krisenfall schnell zu Abschreibungsobjekten werden können. So gesehen ist die Exportweltmeisterschaft gleich ein doppelter Pyrrhussieg: Die Arbeitnehmer bezahlen für diese Weltmeisterschaft, indem sie vergleichsweise niedrige Löhne erhalten, während die Unternehmen und Banken immer mehr Forderungen aufbauen, deren Begleichung bei einer Ausweitung des Ungleichgewichts alles andere als sicher ist. Womit soll eine chronisch defizitäre Volkswirtschaft auch ihre Schulden bezahlen?

Gleichgewicht oder Währungskrieg?

Nicht nur in der Naturwissenschaft, sondern auch in der Volkswirtschaft neigen Potentiale und Flüsse dazu, sich in ein Gleichgewicht zu begeben. Gäbe es nicht den Euro und ein wirklich flexibles Wechselkurssystem, in dem sich der Kurs der Währungen strikt an Angebot und Nachfrage orientiert, hätten weder China noch Deutschland je derart große Handelsbilanzüberschüsse anhäufen können. Wenn ein Land wie Deutschland permanent mehr Güter ausführt, als es einführt, würde die Nachfrage nach der deutschen Währung steigen (die Rechnungen müssen schließlich bezahlt werden) und die Währung dadurch aufwerten. Die Währungen chronischer Handelsbilanzdefizitländer würden analog mittel- bis langfristig abgewertet werden. Dies hätte zur Folge, dass in den Defizitländern Importgüter teurer und die eigenen Produkte sowohl auf dem heimischen als auch auf dem internationalen Markt günstiger würden.

Nehmen wir einmal an, es gäbe keinen Euro und die D-Mark müsste gegenüber der Lira um vierzig Prozent aufwerten, was keinesfalls unrealistisch ist. Für den italienischen Arbeiter, der seinen Lohn in Lira ausgezahlt bekommt, wäre dann – grob vereinfacht dargestellt – der VW vierzig Prozent teurer als der italienische Fiat. Für den deutschen Arbeiter, der seinen Lohn in D-Mark ausgezahlt bekommt, wäre analog dazu der Fiat vierzig Prozent preiswerter als der VW. Auf diese Art und Weise würden sowohl der Außenhandelsüberschuss Deutschlands als auch das Außenhandelsdefizit Italiens von ganz allein dahinschmelzen. Diese Entwicklung würde so lange andauern, bis sich ein Gleichgewicht einstellt.

Innerhalb der Eurozone gibt es jedoch keinen Ausgleich der Währungen. Alle Länder verfügen über den Euro, weshalb es zwischen den Euroländern keine Auf- oder Abwertungen geben kann. Auch im Handel mit Ländern in anderen Währungsräumen kommt es aufgrund der Gemeinschaftswährung zu Verzerrungen. Wenn es beispielsweise um den Wechselkurs zwischen dem Euro und dem US-Dollar geht, beziehen sich Angebot und Nachfrage auf den gesamten Euroraum. Die Defizite von Staaten wie Italien oder Griechenland werden auf diese Art und Weise mit den Überschüssen von Staaten wie Deutschland oder den Niederlanden ausgeglichen. Dies hat für die deutsche Exportbranche den riesigen Vorteil, dass der Euro schwächer ist, als es eine Währung nur für den deutschen Wirtschaftsraum sein könnte. Was für deutsche Exporteure ein großer Vorteil ist, stellt sich für italienische Exporteure jedoch als ein Nachteil dar. Für Deutschland bedeutet der Euro eine implizite Abwertung der eigenen Währung, für Italien bedeutet er eine implizite Aufwertung.

Handelt es sich beim Euro um eine politisch gewollte Kunstwährung, bei der echte Auf- und Abwertungen innerhalb der Währungsgemeinschaft verhindert und Wettbewerbsverzerrungen geschaffen werden, ist der chinesische Renminbi gar keine frei konvertierbare Währung. Der Kurs des Renminbi wird vielmehr par ordre du mufti von der chinesischen Zentralbank bestimmt, und es ist politisch gewollt, dass er im Vergleich zu den großen konvertierbaren Währungen chronisch unterbewertet ist. Hätte der Renminbi einen fairen Wechselkurs, würde sich auch China mittel- bis langfristig in ein Gleichgewicht einfügen. Durch die gestiegene Kaufkraft des Renminbi würden chinesische Arbeitnehmer und Unternehmen mehr Importgüter nachfragen. Gleichzeitig müssten die Importeure von chinesischen Gütern die Endkundenpreise in ihrem eigenen Währungsraum anheben, was die Absatzchancen natürlich verringert.

Eine Aufwertung der nationalen Währung lehnt Peking jedoch (noch) ab, man hält sich selbst noch nicht reif genug für diesen Schritt und hat damit wahrscheinlich sogar recht. Das »Chermany-Problem« bleibt, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Druck der ausgleichenden Kräfte so groß wird, dass die Währungshüter die Schleusen öffnen müssen und der Welthandel zum Equilibrium findet.

Lohnsteigerung als Königsweg aus der strukturellen Krise

Der einfachste und effektivste Weg, diese strukturellen Ungleichgewichte zu vermindern, wäre es, die Löhne entsprechend der Leistungsfähigkeit anzugleichen. Diese Forderung hört man auch von Seiten der deutschen Regierung und ihrer Stichwortgeber aus den Arbeitgeberverbänden. Freilich meint die »Gürtel-engerschnallen-Fraktion« dies anders, als man zunächst meinen möchte. Die deutschen Meinungsmacher20 sind davon überzeugt, dass es nur eine Angleichung nach unten geben kann. Defizitländer, so ihre Theorie, müssten flächendeckend ihre Löhne senken, um mittel- bis langfristig wettbewerbsfähig zu werden. Auch hier beherrscht wieder einmal ein krudes Gemisch aus angebotsorientierter Wirtschaftspolitik, schwäbischer Hausfrau und Klippschullogik die Diskussion. Sicher wäre es betriebswirtschaftlich sinnvoll, sich selbst durch Kostensenkungen wieder konkurrenzfähig zu machen. Gesamtwirtschaftlich ist dieser Weg jedoch eine Sackgasse.

Würde beispielsweise der Rest der Eurozone seine Lohnstückkosten mittelfristig um zwanzig Prozent senken, um mit den Deutschen gleichzuziehen, würde auch die Nachfrage in diesen Ländern signifikant sinken. Dies hätte nicht nur dramatische Folgen für die betroffenen Länder, deren Binnenwirtschaft im Vergleich zur deutschen noch immer sehr vital ist, sondern würde auch auf Deutschland zurückschlagen. Zwei Drittel aller deutschen Exporte gehen in die EU. Vor allem die Exporte in die Länder der Eurozone sind in der jüngeren Vergangenheit aufgrund des deutschen Lohndumpings rasant gestiegen. Zwischen 1990 und 1998 nahmen sie um gut drei Prozent pro Jahr zu, im Zeitraum von 1999 bis 2003 verdoppelte sich das Wachstum auf jährlich 6,5 Prozent, und von 2003 bis 2007 schnellte es sogar auf mehr als neun Prozent hoch.21 Unseren besten Kunden zu empfehlen, die Löhne zu senken und damit die Nachfrage zu drosseln, käme der Empfehlung eines Wirts an seine Stammgäste gleich, doch lieber dem Alkohol zu entsagen.

Wer die deutsche Sparschweinmentalität kennt, sollte sich auch darüber im klaren sein, wie man hierzulande auf sinkende Wettbewerbsvorteile (nichts anderes wären Lohnsenkungen in den anderen Euroländern) reagieren würde: Wir müssen den Gürtel enger schnallen, würde es in den Talk-Shows und Plenarsälen der Republik tönen. Das wäre dann jedoch in der Tat der Weg in eine Abwärtsspirale, die keine Gewinner kennt.

Für alle Beteiligten wäre es daher auch von Vorteil, wenn die Ungleichgewichte nicht durch eine Angleichung nach unten, sondern durch eine Angleichung nach oben gemildert würden. Um dies zu erreichen, müssten die Löhne in Deutschland über einen längeren Zeitraum deutlich stärker steigen als im Rest der Eurozone. Nur wenn Deutschland seine Lohnstückkosten im nächsten Jahrzehnt um zwanzig Prozent mehr als der Rest der Eurozone erhöhen würde, wäre die gegenteilige Entwicklung des letzten Jahrzehnts wieder ausgeglichen. Auf eine solche Reform haben die deutschen Arbeitnehmer sicherlich schon lange gewartet, würden sie doch zu den Gewinnern einer Angleichung nach oben zählen. Auch die Wirtschaft wäre in Form der drei Viertel aller Unternehmen, die nicht direkt oder indirekt vom Export, sondern von der Binnennachfrage abhängen, zweifelsohne der Gewinner einer solchen Anpassung.

Es bestehen jedoch berechtigte Zweifel, dass den Meinungsmachern dieser Republik so viel Vernunft überhaupt vermittelbar ist. Sie trommeln nun bereits seit mehr als einem Jahrzehnt, dass alles Glück der Erde in der Enthaltsamkeit der Arbeitnehmer läge, dass das Gürtel-enger-Schnallen alternativlos sei und die Interessen der Exportwirtschaft das oberste Credo aller menschlichen Bestrebungen bilden. Die katholische Kirche hat 350 Jahre gebraucht, um Galileo Galilei zu rehabilitieren und damit einzugestehen, dass die Erde sich doch um die Sonne dreht. Wie lange werden die neoliberalen Apologeten brauchen, um einzugestehen, dass man durch Lohndumping keinen Wohlstand für alle erreichen kann?

Als die damalige französische Finanzministerin Christine Lagarde im März 2010 in einem Interview mit der Financial Times nur zart anmerkte, dass die deutschen Handelsbilanzüberschüsse ein Problem darstellten und es Aufgabe Berlins wäre, diese Überschüsse abzubauen, herrschte Empörung in der deutschen Politszene.22 Der damalige deutsche Wirtschaftsminister Brüderle schwadronierte etwas von »Neid auf den Klassenbesten«23 und gehörte damit noch zu den niveauvolleren Kommentatoren. Christine Lagarde ist mit ihrer Kritik beileibe nicht allein. Sogar der deutschlandtreue Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker forderte bereits häufiger, dass Deutschland seine Löhne anheben müsse, um die Schieflage innerhalb der Eurozone abzubauen. Auch namhafte Ökonomen, beispielsweise der Chefökonom der Welthandels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, Heiner Flassbeck, oder der Wirtschaftsweise Peter Bofinger, forderten bereits mehrfach, das deutsche Lohngefüge anzuheben. Sie befinden sich damit in bester Gesellschaft mit den Wirt-schaftsnobelpreisträgern Paul Krugman, George Akerlof und Joseph Stiglitz. Jenseits von Rhein und Oder ist diese Position keine Außenseiter-, sondern Mehrheitsmeinung.

Auch wenn Deutschland auf solche berechtigten Forderungen stets nur in einer arroganten Art und Weise antwortet, konnte die deutsche Regierung es nicht verhindern, dass sogar die EU eine Richtlinie verabschiedete, die nicht nur Bilanzdefizitsündern, sondern auch Bilanzüberschusssündern mit empfindlichen Strafen droht, wenn diese nicht dafür sorgen, dass die Handelsbilanzüberschüsse unter sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts sinken. Jedoch konnte Deutschland, das diese Grenze jedes Jahr mit »Bravour« überschreitet, bis jetzt stets erfolgreich verhindern,24 dass diese Regeln auch umgesetzt werden. Was soll man also machen, wenn sich die Bundesregierung in ihrem Exportwahn sogar über vereinbarte Regeln hinwegsetzt? Eine echte Wende scheint mit dem vorhandenen politischen Personal nicht machbar, ein Umdenken ist leider weit und breit nicht in Sicht.

Mit Vollgas in die Sackgasse

Das deutsche Wirtschaftssystem könnte aufgrund seiner Stärke ein Segen für das Land sein. Leider hat sich hierzulande eine Ideologie breitgemacht, die darauf abzielt, durch Lohndumping internationale Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Davon profitieren jedoch nur die oberen Zehntausend, denen die Gewinne aus Dividendenzahlungen und Unternehmensgewinnen zufließen – für die unteren 99 Prozent der Bevölkerung bedeutet dies eine unfreiwillige Rosskur.

Dass die deutsche Wirtschaft sehr leistungsfähig ist, wird niemand bestreiten wollen. Das Problem fängt jedoch bereits mit der Definition des Begriffs Wirtschaft an. Wenn in der Politik oder den Medien von »Wirtschaft« die Rede ist, meint man eigentlich die Großindustrie und den Groß- und Außenhandel. Dabei gehören selbstverständlich auch das Handwerk, der Einzelhandel, lo-kale Dienstleister, Kultur, Medien und alle Bereiche, die man unter der Kategorie Binnenwirtschaft zusammenfassen kann, zur »Wirtschaft«. Paradoxerweise haben diese Bereiche jedoch keinen nennenswerten Einfluss auf die mediale oder gar politische Agenda.

Deutschland ist vor mehr als einem Jahrzehnt in eine Sackgasse eingebogen, und anstatt den Fehler zu erkennen und den Rückwärtsgang einzulegen, tritt man umso stärker aufs Gas, je näher das Ende der Sackgasse kommt. Dabei verbittet man sich jegliche Kritik am eigenen Kurs. Wäre es nicht so traurig, dann würde dies alles an den Witz vom Autofahrer erinnern, der die Radiowarnung vor einem Geisterfahrer mit den Worten kontert: »Was? Einer? Hunderte!«

Dies alles wäre weniger dramatisch, wenn sich die negativen Auswirkungen der deutschen Wirtschaftspolitik auf die deutsche Bevölkerung beschränkten. Besonders deutsche Kälber wählen bekanntlich ihre Metzger mit Vorliebe selbst. Durch die Verflechtungen des internationalen Handels und der Globalisierung stellt Deutschland jedoch auch eine Gefahr für die Weltkonjunktur dar. Auch wenn man dies hierzulande nur ungern hört: Die Finanzkrise mag in den USA ausgebrochen sein, verantwortlich für die realwirtschaftlichen Entwicklungen, die dazu führten, dass aus einer Fehlbewertung amerikanischer Hypothekenkredite eine Krise der Europäischen Gemeinschaftswährung und eine brandgefährliche Wirtschaftskrise werden konnte, ist jedoch auch und vor allem die ideologische Verbohrtheit der Deutschen.