EINES TAGES BETRITT EINE JUNGE FRAU die Wohnung ihrer Freundin und fliegt ihr freudig erregt entgegen. »Gestern habe ich einen Chirurg gesprochen, der hat mir gesagt, dass es sehr leicht ist, sich umzubringen.«1 Sie öffnet ihr Kleid und zeigt auf den Fleck unter der Brust, wo der Dolch seinen tödlichen Stoß vollbringen könnte. Die Freundin ahnt Schlimmes angesichts der funkelnden Augen, die sie so begeistert anblicken.

Diese Geschichte hat uns Bettine von Arnim überliefert. Bei der Person mit den gefährlichen Ideen handelt es sich um die von ihr so sehr bewunderte und geliebte Karoline von Günderrode. Wozu würde diese Frau fähig sein? Zwar ist Bettine von Arnim allerhand exzentrische Gedanken und Taten gewöhnt von ihr, was ihr bisher gefallen hat, ist sie selbst doch ebenfalls keine Anhängerin von Langeweile und Alltagstrott. Aber hier scheint Karoline nun doch entschieden zu weit gegangen zu sein. Bettine wird zum ersten Mal unheimlich zumute beim Zusammensein mit der Freundin.

Karoline von Günderrode wird am 11. Februar 1780 in Karlsruhe geboren. Sie ist die Älteste von sechs Geschwistern. Vier Schwestern werden in den Jahren 1781 bis 1784 geboren, der Bruder Hektor 1786. Wurzeln der Adelsfamilie lassen sich bis ins 11. Jahrhundert zurückverfolgen. Das kulturelle und literarische Engagement hat in dieser Familie immer eine große Rolle gespielt. Karolines Großvater beispielsweise, der 1713 geborene Geheimrat und Oberamtmann Johann Maximilian Freiherr von Günderrode, gründete eine bedeutende Bibliothek. Der Vater Hektor Wilhelm von Günderrode ist Hofrat und Kammerherr am Karlsruher Hof, verfasst aber nebenher historische Biografien sowie geschichtswissenschaftliche und staatsrechtliche Schriften. In seinem Charakter wird die Spannung, die zu dieser Zeit innerhalb der Gesellschaft herrscht, besonders deutlich. Er besitzt den kritischen Geist der Aufklärung und bleibt dennoch den Werten seines Standes verhaftet. Er fühlt sich unfrei bei Hof und möchte trotzdem einem Fürsten dienen. Dem Adel gehört er bewusst an, fühlt sich aber nicht mehr so ganz wohl dabei. Dieser Zwiespalt ist typisch für die Zeit des so genannten aufgeklärten Absolutismus.

Auch die Mutter, Louise von Günderrode, greift gern zur Feder und beschäftigt sich zudem mit Philosophie. Sie ist begabt und vielseitig gebildet, wie es für Frauen des Adels und des Bürgertums seit der Mitte des 18. Jahrhunderts üblich ist. Dass Louise von Günderrode neben der Führung des Haushalts und der Erziehung der Kinder überhaupt Zeit findet zum Lesen und Schreiben, ist allerdings erstaunlich, denn noch immer ist die erste Pflicht der Frau, ihrem Mann eine treu sorgende Gattin und den Kindern eine gute Mutter zu sein. Daneben darf sie sich auch mit Lesen, Schreiben und ein wenig Musizieren beschäftigen. Eine ganz und gar ungebildete Gattin ist dem Mann nicht zuzumuten, aber zu lebendig und ungebunden sollte der Verstand sich nicht gebärden.

Über die frühe Kindheit Karoline von Günderrodes weiß man wenig. Der Vater stirbt bereits 1786 an Schwindsucht, woraufhin die Mutter mit den Kindern nach Hanau zieht. Obwohl Louise von Günderrode nicht arm ist, beginnt mit dem Tod des Gatten der soziale Abstieg. Der berufliche Erfolg des Mannes und das damit verbundene gesellschaftliche Ansehen fehlen nun. Man tritt sozusagen auf der Stelle und ist abhängig vom Wohlwollen der Gesellschaft. Hanau ist zu jener Zeit ein aufstrebender Kurort, in dem es sich gut leben lässt und der nicht geizt mit allerhand kulturellen Zerstreuungen. Die Mutter bekommt eine Stelle als Hofdame beim Landgrafen Wilhelm von Hessen. Das ist wichtig für sie und die Familie, bedeutet aber, dass Karoline als ältestes Kind die meiste Zeit des Tages allein für ihre Geschwister verantwortlich ist.

Die Beziehung zwischen Karoline von Günderrode und ihrer Mutter ist kühl. Louise hält sich gern außerhalb der Familie auf. Auch erzählt man sich von einem Verhältnis mit einem Hauslehrer. Von einem starken geistigen Einfluss der Mutter auf die Tochter kann nicht die Rede sein. Die beiden stehen sich eher fremd gegenüber.

Als Karoline von Günderrode vierzehn Jahre alt ist, stirbt ihre Schwester Louise wie der Vater an Tuberkulose. Karoline hat sie bis zu ihrem Tod gepflegt. Was das für ein junges Mädchen bedeutet, kann man gut nachvollziehen. Diese frühe Auseinandersetzung mit dem Sterben wird ihren weiteren Lebens- und Denkweg prägen. Bei der Pflege hat sie sich ein Augenleiden zugezogen, das sie bis zu ihrem Tod begleiten wird, zeitweise verbunden mit heftigen Kopfschmerzen. Die Tuberkulose ist ein weitverbreitetes Übel. In den Jahren 1801 und 1802 werden Charlotte und Amalia, zwei weitere Schwestern Karolines, der sogenannten »Auszehrung« zum Opfer fallen.

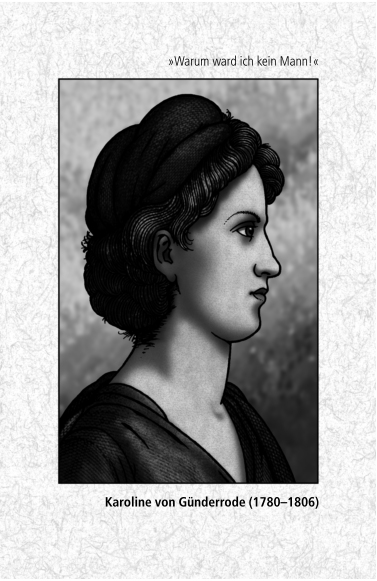

Karoline von Günderrode hat ein apartes Äußeres. Ihre Freundin Bettine von Arnim hat sie nach ihrem Tod in ihrem Briefroman Goethes Briefwechsel mit einem Kinde genau beschrieben: »Sie war so sanft und weich in allen Zügen, wie eine Blondine; sie hatte braunes Haar, aber blasse Augen, die waren gedeckt mit langen Augenwimpern; wenn sie lachte, so war es nicht laut, es war vielmehr ein sanftes, gedämpftes Gurren, in dem sich Lust und Heiterkeit sehr vernehmlich aussprach; – sie ging nicht, sie wandelte, wenn man verstehen will, was ich damit auszusprechen meine.«2

Eine Spur Idealisierung steckt wahrscheinlich in dieser Charakterisierung, sieht Bettine in der Freundin doch das, was sie selbst nicht ist: eine sanfte, anmutige Person, deren Füße die Erde nicht eigentlich berühren. Diese Karoline hat etwas Schwebendes, Überirdisches. Einen Nachteil bringt das sanfte, weiche Aussehen allerdings für sie: Sie wird von ihrer Umgebung unterschätzt. Denn hinter diesem anmutigen Äußeren verbirgt sich eine Person mit einem abgründigen und widerspenstigen Inneren, die zudem mit einem scharf denkenden Verstand ausgestattet ist. Diese Mischung wird selbst ihre besten Freunde zeitlebens aufs Höchste verwirren.

Das ist verständlich, wenn man bedenkt, wie Frauen sich zu jener Zeit zu benehmen hatten. 1803 lässt uns der romantische Dichter Clemens Brentano, seit drei Jahren befreundet mit Karoline von Günderrode, in einem Brief an seine Schwester Gunda teilhaben an seinem Blick auf die Frau, und zeigt sich damit voll und ganz als Kind seiner Zeit: »Alles, was ihr tut, muss Liebreiz werden oder Pflege und hängt einzig mit eurer Bestimmung zusammen, uns zu locken und aus dem Staat in jedem Augenblick zum bloßen Leben zurückzuführen und dann Mutter zu werden.«3

Dem kann und will Karoline von Günderrode nicht entsprechen. Sie hat durchaus viel Familiensinn, immerhin ist sie lange Zeit für ihre Geschwister fast Mutterersatz gewesen. Genauso stark entwickelt ist aber ihr forschender Verstand. In ihrem Bildungsbestreben sind deutliche Parallelen zu ihren Vorfahren festzustellen. Geschichte, Literatur und Philosophie sind die Gebiete, die sie am meisten interessieren. Die Zeit, in der sie lebt, ist besonders reich an genialen Philosophen und Dichtern. Dabei herrscht aber keine Eindeutigkeit in der geistigen Ausrichtung. Eine für die Philosophiegeschichte ungemein wichtige Strömung ist der Idealismus, dessen Vertreter davon ausgehen, dass die gesamte Wirklichkeit metaphysisch, das heißt von jenseits des sinnlich Gegebenen aus, erkannt und begründet werden muss. Am weitesten hinein in metaphysische Bereiche wagt sich Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831). Kein Philosoph vor ihm und nach ihm hat ein derart schlüssiges, in sich fest gefügtes Denksystem geschaffen. Er gehört dem »Objektiven Idealismus« an. Im Gegensatz zu ihm ist ein zweiter Vertreter des Idealismus zu sehen: Johann Gottlieb Fichte (1762 – 1814). Er überhöht das Ich des Menschen, die Subjektivität, bis diese zu einer metaphysischen Instanz wird, und geht so weit zu sagen, alles Wirkliche sei eine »Setzung« des Ich.

Karoline von Günderrode liest sie beide. Außerdem beschäftigt sie sich mit Dichtung von Friedrich Schiller, Friedrich Hölderlin, Novalis, Johann Wolfgang von Goethe und Clemens Brentano.

Dabei ist sie gerade einmal neunzehn Jahre alt, ein für damalige Verhältnisse so genanntes »altes Mädchen« mit wenig Chancen auf eine gute Partie. Eine Heirat gilt als einzige wirklich sichere Quelle des Glücks, wobei man die Liebesheirat mittlerweile als Möglichkeit akzeptiert. Für Karoline von Günderrode ist neben der finanziellen Misere aber noch ein zweites Problem vorhanden. Die Männer, auch wenn sie auf dem Papier und in ihren Reden die kühnsten Gedanken äußern, wollen als Ehefrau doch lieber ein, wenn auch nicht ungebildetes, so doch »gezähmtes« Weib. Günderrode hat für die Zeit höchst »unweibliche« Gedanken. Ihr Verstand will sich nicht in den Grenzen der Schicklichkeit halten.

1797 ergibt sich für die Mutter eine wunderbare Möglichkeit, die unangepasste Tochter loszuwerden. Im Cronstetten-Hynspergischen Stift zu Frankfurt, in dem die Familie von Günderrode auf drei Stiftsplätze Anspruch hat, wird überraschend ein Platz frei. Louise von Günderrode greift zu und ist damit die Sorge um die Zukunft ihrer Tochter los, die nun vor allem mit alten Damen zusammenwohnt.

Das Stift war 1753 gegründet worden und ist nur für mittellose adelige Witwen oder Fräulein bestimmt. Die Regeln sind sehr streng. Besuche oder gar Feste sind nicht erlaubt. Die Frauen müssen dunkle Kleider tragen, feste Essenszeiten einhalten und dürfen nicht ins Theater gehen. Man beschäftigt sich mit Hauswirtschaft, Gesellschaftstanz und Handarbeiten. Ein wenig Musizieren oder ein paar kleine Dichtübungen sind auch gestattet, sofern sie das Maß des Schicklichen nicht übersteigen. Allerdings hat man das Eintrittsalter herabgesetzt, sodass Günderrode bereits mit siebzehn Jahren ins Stift aufgenommen wird.

Für eine nachdenkende und gefühlsstarke junge Frau wie Günderrode bedeutet das Stiftsleben eine Art Gruft. Lebendig begraben ist sie hier, ohne Möglichkeit zu offenem geistigen Austausch, ohne Hoffnung auf Liebe. Aber noch hat sie nicht resigniert. Sie liest und notiert die Gedanken zu dem von ihr Gelesenen in einem eigens dafür angelegten Denktagebuch, ein Beweis dafür, wie stark ihre philosophische Neigung ausgeprägt ist. Günderrode liest beispielsweise Fichtes Werk Die Bestimmung des Menschen und macht sich Notizen. Sie schreibt sich wichtige Stellen heraus und kommentiert sie. Eines dieser Zitate lautet: »Die ... nothwendigen Bestimmungen, welche uns durch ihren Zusammenhang ein Weltsystem bilden, lassen sich also auch durch die nothwendigen Gesetze unseres Denkens erklären.« Dazu Günderrodes Kommentar: »D. h.: Die Gesetze, die wir in ihnen wahrzunehmen glauben, liegen in unsrem eignen Denken.«4

Günderrode erkennt, welch entscheidende Bedeutung Fichte dem menschlichen Denken zumisst. Was in der Welt draußen an Gesetzmäßigkeiten herrscht, herrscht zuerst einmal in unserem Geist. Dadurch muss bei Günderrode das Gefühl entstehen, dass es etwas gibt, das durch die Muffigkeit des Stiftslebens, durch das ständige Reglementiertwerden keinen Schaden erleiden kann: die freie Welt des Denkens. Fichte selbst erlebt die Spannung zwischen einem freien Denken und Reden und dem Versuch des Staates, genau dies zu unterbinden, am eigenen Leib. Er verliert seine Professur in Jena, weil er seine Meinung allzu frei äußert.

Philosophieren als Form der Selbstverwirklichung ist schwierig in einer Gesellschaft, die sich vor allem durch Strenge und Unbeweglichkeit auszeichnet. Der Dichter Friedrich Hölderlin nennt diese seine eigene Zeit eine »bleierne Zeit«. Ihm hätte Günderrode begegnen können, denn er ist von 1796 bis 1798 Hauslehrer bei der Familie Gontard, deren Anwesen an den Garten der Stiftswohnung Günderrodes grenzt.

Günderrode steht mit ihren Ideen also keineswegs allein da. Die Bleischwere der Zeit wird ihr als denkender Frau in einer männerdominierten Gesellschaft noch bewusster. Die weithin herrschende Meinung von einer grundsätzlichen Unterschiedenheit zwischen dem Männlichen und Weiblichen mag ihr so gar nicht einleuchten. Ihr liegt vor allem daran, nicht sosehr auf die eigene Individualität zu achten, sondern die ganze Menschheit im Auge zu haben. Die Unterscheidung zwischen männlich und weiblich sollte aufgehoben werden in dem Begriff der Menschheit als einer höheren Einheit.

Es mag den Anschein haben, als vergäße Günderrode über all den tiefen Gedanken zu leben. Gibt es überhaupt jemanden, mit dem sie über ihre Ideen sprechen kann? Über Kontakte zu den anderen Stiftsdamen weiß man wenig. Im Stift selbst scheint Günderrode recht einsam zu sein. Den Kontakt nach draußen hält sie durch Briefe. Außerdem unternimmt sie ausgedehnte Reisen, um dem Stiftsalltag wenigstens zeitweise zu entkommen. Gern besucht sie die Freundin Karoline von Barkhaus in Lengfeld, deren Familie ein geselliges Leben auf ihrem Gut führt, auf dem Günderrode schon viele schöne Feste erlebt hat.

Die Briefe Günderrodes an die vertraute Freundin sind ein beredtes Zeugnis für ihr schmerzliches Empfinden einer Art Gefangenschaft im Stift. Am 18. Juni 1799 schreibt sie: »Da sitze ich wieder in meiner einsamen Zelle, und die vergangnen Tage scheinen mir ein Traum, der ein dumpfes schmerzliches Gefühl des verflossenen Angenehmen und des augenblicklich schmerzlichen Entbehrens zurücklässt.«5 Das Haus und die Freundschaft von Karoline von Barkhaus bringen vor allem ein Stück Leichtigkeit und fröhliches, ungezwungenes Beisammensein, was Günderrode ansonsten eher entbehren muss.

Eine andere gute Freundin ist Lisette von Mettingh. Sie lebt in Frankfurt und ist daher für Günderrode leicht zu erreichen. Lisette von Mettingh ist ebenso stark wie Günderrode an Weiterbildung und Vertiefung des angeeigneten Wissens interessiert. Zumindest bis zu ihrer Verheiratung mit dem Mediziner und Naturwissenschaftler Nees von Esenbeck im Jahr 1804 ist sie für Günderrode eine echte geistige Gesprächspartnerin. Mettingh bewundert Günderrode einerseits und gibt andererseits auch Ratschläge, was Leben und Arbeit der Freundin betrifft. In einem sind sie völlig eins: Beide verabscheuen ein Leben, das im Dienst an Mann, Kindern und Haushalt aufgehen soll. Im Juni schreibt Mettingh an Günderrode: »Ich kann mich täglich weniger in die Welt und die bürgerliche Ordnung fügen, Karoline, mein ganzes Wesen strebt nach einer Freiheit des Lebens, wie ich sie nimmer finden werde.«6

Im Frühsommer 1799 verliebt sich Günderrode in den Jurastudenten Friedrich Carl von Savigny. Sie lernt ihn bei Karoline von Barkhaus kennen. Einen Monat später schreibt sie an die Freundin: »Schon beim ersten Anblick machte Savigny einen tiefen Eindruck auf mich, ich suchte es mir zu verbergen und überredete mich, es sei bloß Theilnahme an dem sanften Schmerz, den sein ganzes Wesen ausdrückt, aber bald, sehr bald belehrte mich die zunehmende Stärke meines Gefühls, dass es Leidenschaft sei, was ich fühlte.«7

Savigny, einzig verbliebener Sprössling einer reichen Adelsfamilie, zieht sich nicht, wie von der Familie gewünscht, auf seine Güter zurück, sondern entscheidet sich für das Studium der Jurisprudenz. Er macht auf seine Mitmenschen den Eindruck einer sehr rationalen Natur, er strebt eine wissenschaftliche Karriere an, arbeitet diszipliniert und ist überhaupt ernst und streng. Im Juli 1800 schreibt er an einen Freund: »Kennen Sie vielleicht die Günderrode? Ich weiß nicht, ob ich über dieses Mädchen dem Gerücht glauben soll, nach welchem sie kokett oder prüd oder ein starker männlicher Geist sein müsst, oder ihren blauen Augen, in denen viel sanfte Weiblichkeit wohnt?«8 Günderrode verwirrt ihn, er kann nicht schlau werden aus ihrem schillernden Wesen. Einerseits diese weichen Gesichtszüge, andererseits die Gerüchte, wonach denen sie eine »männlich« denkende Frau sein soll!

Außerdem stellt Savigny hohe Anforderungen an die Frau: Sie sollte vollkommen gebildet und auf keinen Fall verarmt sein. Eine Verbindung mit der Tochter der Witwe Günderrode kann ihm daher nicht unbedingt vorteilhaft erscheinen. Angezogen fühlt er sich trotzdem von ihr. Vielleicht reizt ihn gerade das, was er selbst nicht besitzt: Gefühlstiefe und eine in die Ferne gerichtete Denktätigkeit. Savigny spürt nicht die Sehnsucht nach dem Unendlichen in seinem Inneren, er ist ein praktisch denkender, auf das nächste zu erreichende Ziel ausgerichteter Mensch. Und ausgerechnet so einen sucht sich Günderrode als erste große Liebe aus! Obwohl ihr klar ist, dass er nicht zu ihr passt, kann sie ihre Neigung nicht überwinden. Savigny ist ein eher kräftiger Mann mit ausgeprägten Gesichtszügen. Die schweren Augenlider geben ihm etwas Ernstes, Melancholisches. Die Strenge ist ihm nicht anzusehen. Äußerlich macht er einen sensiblen, weichen Eindruck. Er trägt einen Mittelscheitel, der die hohe Stirn betont. Das Haar fällt zu beiden Seiten in sanften Wellen herab. Alles in allem ein schöner, ansprechender Mensch.

Das Verwirrspiel dauert vier Jahre, bis Savigny, nachdem er die Ehe mit Günderrode durchaus erwogen hatte, 1804 schließlich die vermögende Gunda Brentano heiratet. In diesen vier Jahren sehen sie sich immer wieder, vor allem aber wechseln sie regelmäßig Briefe. Günderrode wird von Savigny wie von anderen Freunden zumeist »Günderrödchen« genannt, als wollte man sie kindischer und harmloser haben, als sie in Wirklichkeit ist. Diese Anrede täuscht eine Nähe vor, die Günderrode den meisten ihrer Freunde gegenüber nicht empfindet, eine Vertraulichkeit, die den anderen und ihr selbst schwerfällt. Sie leidet darunter, macht sich oft Vorwürfe und nennt sich in Briefen »ein schlechtes Günderrödchen«. Sie weiß um das Flüchtige ihres inneren Lebens, um die wechselnden Stimmungen, die Sehnsucht nach vollkommener Harmonie, nach einer Idee, der sie ihr ganzes Leben opfern könnte. Das, was sie an inneren Empfindungen erlebt, widerspricht oft dem, was sie in Gedanken entwirft. All das aber können die Freunde schwer nachempfinden.

Dennoch hängt sie an den Menschen, braucht Freundschaft, die Nähe vertrauter Gesprächspartner. Manchmal empfängt sie Besuch, aber sehr selten, weil das im Stift nicht gern gesehen wird. Häufig ist sie auch mit den Schwestern zusammen. Vor allem wenn ihre Hilfe zu Hause gebraucht wird, eilt sie herbei. Sie lebt eine Art Doppelexistenz: einerseits das Leben draußen, in der Welt des Alltags, die Versuche, sich Menschen zu Freunden zu machen, die Enge des Stifts, das kühle Verhältnis zur Mutter, andererseits die verschlungenen Wege ihres Geistes. Im Nachlass hat man ein philosophisches Gedicht gefunden, das Karolines Haltung gegenüber der eigenen Zeit und den Menschen in ihr verdeutlicht:

Vorzeit, und neue Zeit

Ein schmahler, rauher Pfad schien sonst die Erde.

Und auf den Bergen glänzt der Himmel über ihr,

Ein Abgrund ihr zur Seite war die Hölle,

Und Pfade führten in den Himmel, und zur Hölle.

Doch alles ist ganz anders nun geworden,

Der Himmel ist gestürzt, der Abgrund ausgefüllt,

Und mit Vernunft bedekt, und sehr bequem zum gehen.

Des Glaubens Höhen sind nun demolieret.

Und auf der flachen Erde schreitet der Verstand,

Und misset alles aus, nach Klafter und nach Schuen.9

Einen strengen Blick wirft Günderrode hier auf die eigene Zeit, in der ihrer Meinung nach vor allem der kalte, rechnende Verstand herrscht. Savigny mag ihr ein Beispiel dafür sein. Sie übt Kritik an den Auswüchsen der Aufklärung. Sie hat Immanuel Kant gelesen und weiß, was man mit den Kräften des logischen Denkens alles anstellen kann. Wunderbare Gedankensysteme kann man erbauen, Gebäude, in denen eines sich auf das andere bezieht, in denen alles seinen unverrückbaren Platz hat. Obwohl Günderrode der Philosophie einen großen Raum beimisst, hegt sie ihre Zweifel gegenüber dem Denken in abgeschlossenen Systemen. Das erstaunt, denn es widerspricht dem, was sie gelernt hat. Hier kommt eine eigenständige geistige Entwicklung zum Tragen: Günderrode ist ihrer Zeit voraus, denn erst im 19. Jahrhundert wird die Kritik am systematischen Philosophieren in großem Ausmaß geübt werden. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard (1813 – 1855) ist das beste Beispiel dafür. Der große Denker Hegel hat seiner Meinung nach zwar mit seinem Denken ein wunderbares Gebäude erstellt, in dem nichts fehlt, alles an seinem Platz steht. Nur der Mensch Hegel, der bleibt draußen und findet keinen Platz im Haus. Er hat einen Palast aus Eis geschaffen, in dem ein Mensch nicht leben kann.

Günderrode geht es ähnlich bei der Beurteilung des Denkens in Systemen. Für sie muss Philosophie den ganzen Menschen erfassen können, und da man Menschen logisch niemals ganz begreifen kann, bedeutet das die Einbeziehung von Widersprüchen und Ungereimtheiten ins Denken. Die Beziehung zu Savigny ist in dieser Hinsicht hilfreich. In ihm erlebt sie einen Menschen, dem das rationale Durchorganisieren des Lebens wichtiger ist als die spontane Lebendigkeit. Immer wieder versucht Günderrode, zu einem vielleicht verborgenen Kern in diesem Mann vorzustoßen. So schickt sie ihm 1804, nachdem sie die Hoffnung auf die Ehe mit ihm längst aufgegeben hat, ein Liebesgedicht.

Der Kuß im Traume

Es hat ein Kuß mir Leben eingehaucht,

Gestillet meines Busens tiefstes Schmachten,

Komm –, Dunkelheit! mich traulich zu umnachten,

Daß neue Wonne meine Lippe saugt.

In Träume war solch Leben eingetaucht,

Drum leb’ ich, ewig Träume zu betrachten,

Kann aller andern Freuden Glanz verachten,

Weil nur die Nacht so süßen Balsam haucht.

Der Tag ist karg an liebesüßen Wonnen,

Es schmerzt mich seines Lichtes eitles Prangen

Und mich verzehren seiner Sonne Gluthen.

Drum birg’dich Aug’dem Glanze irrd’scher Sonnen!

Hüll’dich in Nacht, sie stillet dein Verlangen

Und heilt den Schmerz, wie Lethes kühle Fluthen.10

Karoline von Günderrode: dichtende Philosophin oder philosophierende Dichterin? Egal, worauf man den Schwerpunkt legt, entscheidend ist, dass Günderrode auch hier ein Terrain betritt, das neu ist. Von der Antike bis ins 18. Jahrhundert wurde Dichtung von den Philosophen eher gemieden, häufig sogar regelrecht schlechtgemacht, als Gaukelei und Lügenkunst bezeichnet. Günderrode nähert Dichten und Denken einander an, ein ungemein spannendes Unterfangen.

Das eigentliche Leben spielt sich im Traum ab, so Günderrode in ihrem Gedicht. Im Traum lebt sie in voller Harmonie mit der Welt und mit den Menschen. Mit Traum ist hier ein bestimmter Bewusstseinszustand gemeint. Es ist jener Zustand, in dem man den Eindruck hat, alles fließt ineinander: Tag und Nacht, Wachen und Schlafen. Ungeahnte Verbindungen stellen sich her. Hier zeigt sich Günderrodes Nähe zum romantischen Fühlen und Denken.

In Günderrodes Zeit gibt es verschiedene geistige Strömungen. Neben dem Idealismus und der Aufklärung entsteht im Kontrast dazu die Romantik. Sie thematisiert genau das, was Günderrode auf der Seele brennt. Die Romantiker leiden an der kalten Rationalität, daran, immer wach sein zu müssen. Für sie sind Nacht und Traum wirklicher als der Tag und das Wachsein. Das Denken, das in der Helle des Tages stattfindet, bleibt aus ihrer Sicht an der Oberfläche der Dinge und vermag nicht deren Tiefe auszuloten. Gerade dieses Gedicht Günderrodes beweist aufs Neue, wie weit sie von Lebensgefühl und Denkungsart eines Mannes wie Savigny entfernt ist.

Obwohl Günderrode weiß, dass sie es nicht leicht hat mit den Menschen und diese nicht mit ihr, sucht sie neue Kontakte und findet sie im Hause Brentano. Die Brentanos sind eine alte, wohlhabende Kaufmannsfamilie, die ihre Wurzeln in Tremezzo am Comer See hat und deren Aufstieg im 15. Jahrhundert begann. Die Familie spaltete sich in zahlreiche Linien auf und hatte immer eine riesige Nachkommenschaft. Seit 1698 ist sie in Frankfurt sesshaft. Der Familiensinn ist ausgeprägt, was nicht immer nur angenehme Seiten hat: Man beäugt einander genau, einer weiß über die Vorhaben des anderen Bescheid. Zu Günderrodes Zeit spielen die Brentanos nicht nur als Kaufleute eine bedeutende Rolle, sondern tun sich vor allem in der Schriftstellerei hervor. Einige Mitglieder der Familie, wie Clemens und Bettine, zeigen extrem eigenwillige und in den Augen ihrer Mitwelt geradezu abenteuerliche Züge.

Einen intensiven Kontakt hat Günderrode zunächst zu Gunda Brentano, die das Gegenteil von Günderrode darstellt: ruhig, bedächtig, ausgeglichen, ohne umstürzlerische oder emanzipatorische Gedanken. Auch hat Gunda nicht die geringste philosophische Ader. Ihr Bruder Clemens wünscht ihr einen starken und auf Reinlichkeit bedachten Ehemann, mit dem sie das Bett gern teile und der ihr jedes Jahr ein Kindlein schenke. Darin nämlich sind sich bis auf Bettine alle Brentanos einig: Das Glück der Frau liegt einzig in ihrer Liebe zu Mann und Kindern. Gunda wird diesem Anspruch genügen und ihrem Friedrich Carl von Savigny fünf Kinder gebären.

Warum aber hält Günderrode den Kontakt zu einer Frau, die ihr im Wesen derart fremd ist? Sie hat einfach das Bedürfnis, sich auszusprechen, und wenn es nur schriftlich ist. Günderrode ist eine begeisterte Briefschreiberin, worin sie sich nicht sehr unterscheidet von anderen geistig regen Frauen ihrer Zeit, für die Briefe häufig das einzige Mittel sind, sich auszudrücken und geistige Kontakte zu pflegen. Das Reisen mit der Kutsche auf holperigen Wegen ist so beschwerlich, dass Freunde auf briefliche Mitteilungen angewiesen sind, um überhaupt miteinander kommunizieren zu können. Und Frauen dürfen ihr Haus zumeist nur in Begleitung und nicht ohne einen handfesten Grund verlassen. In der Zeit der Romantik haben die Briefe von geistreichen Frauen häufig den Charakter literarischer und philosophischer Zeugnisse, so kunstvoll und eigenwillig sind sie gestaltet. Frauen des Kleinbürgertums und der Unterschicht sind allerdings auch hiervon ausgeschlossen, weil sie nur schlecht oder gar nicht schreiben können. Was Günderrodes Briefe darüber hinaus kennzeichnet, ist der Wille, authentisch zu sein. Was sie aufschreibt und anderen zum Lesen gibt, muss ganz und gar aus ihr selbst kommen.

Im Sommer 1801 schreibt sie an Gunda: »Es gehört zu dem Leben meiner Seele, dass mich irgendeine Idee begeistre; es ist auch oft der Fall; doch muss es immer etwas Neues sein, denn ich trinke so unmäßig an dem Nektarbecher, bis ich ihn in mich geschlürft habe; und wenn er denn leer ist, das ist unerträglich.«11

Zufrieden ist Günderrode mit der Art der Beziehung zwischen ihr und Gunda allerdings nicht. Sie kommt ihr einseitig vor, denn von Gunda kommt zu wenig zurück. Symptomatisch für Günderrode ist, dass sie dennoch weitermacht mit dem Briefeschreiben an Gunda. Dabei spricht sie von Dingen, erläutert Gedanken, die bei Gunda Missverständnisse hervorrufen müssen, was der Briefschreiberin im Grunde klar ist. So kann man in einem Brief vom August 1801 lesen: »Schon oft hatte ich den unweiblichen Wunsch, mich in ein wildes Schlachtgetümmel zu werfen, zu sterben. Warum ward ich kein Mann! Ich habe keinen Sinn für weibliche Tugenden, für Weiberglückseligkeit. Nur das Wilde, Große, Glänzende gefällt mir. Es ist ein unseliges, aber unverbesserliches Missverhältnis in meiner Seele; und es wird und muss so bleiben, denn ich bin ein Weib und habe Begierden wie ein Mann, ohne Männerkraft. Darum bin ich so wechselnd und so uneins mit mir.«12

Zum Teil rühren Günderrodes hochfliegende Wünsche auch von der aktuellen Lebenssituation her: Ihre Lieblingsschwester Charlotte ist todkrank. Am Bett der Kranken, die fast nicht mehr ansprechbar ist, verbringt Günderrode viele Stunden, und ihr bleibt nichts anderes zu tun, als dabei ihren Gedanken nachzuhängen. Die ständige Konfrontation mit Krankheit und Tod macht sie mürbe. Hinzu kommt, dass sich die Beziehung zur Mutter zusehends verschlechtert. Louise verschleudert das Erbe ihrer Kinder und so erscheint Günderrodes Wunsch, irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft das Stift verlassen zu können, illusorischer denn je. Das Leben muss ihr wie eine Wüste vorkommen. Sie lebt weiterhin doppelt: Einerseits wendet sie sich ihrer Familie zu und übernimmt damit typisch »weibliche« Aufgaben, andererseits ist sie Idealistin und sucht Befriedigung im Denken, im Entwerfen neuer, ganz anderer Lebensmöglichkeiten. Doch Günderrode hat nicht die äußere Ruhe wie ein Kant oder ein Hegel, sie hat keine Brotbeschäftigung, die ihr ermöglicht, finanziell unabhängig zu sein. Sie kann ihre hohe intellektuelle Begabung nicht frei ausleben. Immer wieder muss sie ihre überschießende Energie im Zaum halten, sich bescheiden.

Die Beziehung zur Familie Brentano beschränkt sich nicht auf Gunda. Im Juli 1801 lernt Günderrode ihren Bruder Clemens, das Enfant terrible der Familie, kennen. Er verliebt sich in sie, nachdem sich seine große Liebe, die acht Jahre ältere, verheiratete Sophie Mereau, von ihm losgesagt hat. Clemens singt gern in Kneipen zur Gitarre seine selbst komponierten Lieder. Die Wirkung seines Äußeren auf andere Menschen ist unwiderstehlich: Er hat etwas Südländisches im Ausdruck, ist klein, knabenhaft und hat wunderschöne Augen. Wenn er seine Lieder singt, fallen ihm die schwarzen Locken in die Stirn, er ist in ständiger Bewegung und reißt seine Zuhörer mit. Man sieht ihm nicht an, dass er einer ehrbaren Kaufmannsfamilie entstammt. Weit eher würde man seine Vorfahren unter Gauklern vermuten. Aber trotz dieses abenteuerlichen Auftretens bleibt Clemens ein wahrhafter Spross seiner Familie, denn sie ermöglicht ihm ein von Geldsorgen freies Leben und bietet Schutz immer dann, wenn es draußen in der Welt zu stürmisch wird. So fällt es leicht, den Vagabunden zu spielen.

Dieser feurige Dichter Clemens Brentano verliebt sich also in Günderrode und bemüht sich, in sprachlich ausgefeilten, leidenschaftlichen Briefen den Beweis dafür zu erbringen.

Brentano ist wie Günderrode im Inneren zerrissen, unstet, suchend. Seine Sinne müssen restlos berauscht sein, als er ihr im April 1802 schreibt: »Gute Nacht! Du lieber Engel! Ach, bist Du es, bist Du es nicht, so öffne alle Adern Deines weißen Leibes, dass das heiße, schäumende Blut aus tausend wonnigen Springbrunnen spritze ...«13 Günderrode fühlt sich nicht unbedingt geschmeichelt, wenn man sie einen »lieben Engel« nennt. So antwortet sie denn auch eher trocken und Abstand haltend: »Es war mir ganz wunderlich zumute, als ich Ihren Brief gelesen hatte; doch war ich mehr denkend als empfindend dabei; denn es war mir und ist mir noch so, als ob dieser Brief gar nicht für mich geschrieben sei.«14

Hellsichtig erkennt Günderrode, dass Clemens verliebt ist in die eigene Verliebtheit, dass er dieses Gefühl mehr liebt als die Person, die er scheinbar anspricht. Clemens braucht den Liebesrausch, weil er dadurch ein gesteigertes Gefühl seiner selbst hat. Die Frau, mit der er glaubt, verbunden zu sein, ist dabei relativ unwichtig. Er hätte diesen Brief in der Tat auch an jemand anders richten können. Günderrode beweist Instinkt und lässt sich nicht in den Taumel mit hineinreißen. Solch ein Brief erregt weit mehr ihr Denken, als ihr Gefühl. Gewiss kennt sie selbst solch rauschhafte Momente aus eigener Erfahrung und weiß, dass sie sich mit Zeiten leerer Trostlosigkeit abwechseln. Ihr kommt es jedoch darauf an, im Leben, in der Beziehung zu anderen Menschen und im Denken über den erfüllten Augenblick hinauszukommen. Sie will mehr als kurze, rauschhafte Glücksmomente. Hier wird deutlich, dass sie viel mehr Denkerin ist als Clemens. Dem überschwänglichen Dichter antwortet die vorsichtige Philosophin, und sie tut es mit Worten, die ihn zum Nachdenken über sich selbst bringen könnten.

Brentano aber phantasiert sich in eine erotische Harmonie mit Günderrode hinein, wehrt ihre Überlegungen als allzu abstrakt ab. Er nennt sie »Günderrödchen« oder »mein Kind«. Das ideologische Familienerbe der Brentanos und die Vorurteile seiner Zeit verbieten es ihm, einer Frau Selbstständigkeit und geistige Größe zuzugestehen. Seine geliebte Sophie wird er doch noch bekommen. Sie wird sich von ihrem Mann scheiden lassen und ihm zwei Kinder gebären. Bereits 1806 allerdings wird sie an der Geburt des dritten Kindes sterben. Ohne Frau wird Clemens nie sein, denn für ihn bringt neue Liebe neues Dichten und umgekehrt.

Günderrode hingegen erfährt im Frühjahr 1802 wieder einmal anstelle der Macht der Liebe die Macht des Todes: Auch die dritte Schwester Amalia stirbt an der Schwindsucht. Einfach nur zu leben, ohne etwas zu erarbeiten, was über alles Irdische hinausgeht, das kann Günderrode nicht befriedigen. Die große Herrscherin über das Leben ist die Zeit, die Vergänglichkeit. Günderrode aber will etwas Bleibendes schaffen, ein geistiges Erbe hinterlassen, und das in einer Lebensphase, wo ihr alles andere zu misslingen scheint. Nicht nur scheitern ihre Bemühungen in der Liebe, auch mit ihren Finanzen steht es sehr schlecht. Sie und ihre Schwester Wilhelmine gehen vor Gericht, um gegen die Mutter zu klagen. Es besteht jedoch wenig Hoffnung auf Erfolg.

All diese Umstände und Schicksalsschläge belasten Günderrode schwer. Trotzdem versucht sie, das gesellschaftliche Spiel mitzuspielen, geistreich zu sein, wo man es fordert, und die Koketterie zu pflegen. Aber mehr als ein Spiel wird es für sie nie sein können. Auch andere kreative Geister der Zeit spielen es, ohne sich damit zu identifizieren.

Clemens Brentanos Schwester Bettine schlägt ebenfalls in diese Richtung: tiefsinnig, eigenwillig, unkonventionell. Günderrode ist der um fünf Jahre jüngeren, sehr phantasievollen Frau wohl 1801 zum ersten Mal begegnet. Zwischen den beiden entwickelt sich eine spannende Freundschaft. Kurz nach dem ersten Kennenlernen schreibt Günderrode an Gunda: »Küsse Bettina von mir, ich wollte es lieber selbst tun, als Dir auftragen.«15

Bettine ist voll quirliger Lebenslust und gefühlstiefer Unmittelbarkeit, und gerade damit tut sie der Freundin gut. Neidlos erkennt sie Günderrodes geistige Leistungen an. Die hat neben dem Studienbuch mit den philosophischen und literarischen Zitaten bereits 1798 begonnen, Erzählungen und Gedichte zu schreiben. Bettine bestärkt sie darin, weiterzumachen. Auf langen Spaziergängen gründen sie einen »Seelenbund«. Sie sind sich darin einig, die unterdrückerischen Normen ihrer Umgebung zu bekämpfen.

Bettine Brentano entzieht sich wie Karoline von Günderrode den Erziehungsversuchen der Freunde und Verwandten. Ihr Ziel ist die Entwicklung der freien Individualität, unter anderem auch durch die Möglichkeit, mit einer anderen Person in ein intensives Gespräch einzutreten. »Du bist der Widerhall nur, durch den mein irdisch Leben den Geist vernimmt, der in mir lebt, sonst hätt’ ich’s nicht, sonst wüsst’ ich’s nicht, wenn ich’s vor dir nicht ausspräch’.«16 Die Stimme der einen hallt im Geist der anderen wider, das ist Philosophie im Dialog, echter Gedankenaustausch. Beide wollen sich vor dem »Mottenfraß der Häuslichkeit«, so Bettine, bewahren, sich nicht mit den Aktivitäten der Philister abgeben. Die Persönlichkeit entwickeln, sich denkerisch vervollkommnen, dem Ewigen zustreben, so stellen sie sich ihr Leben vor.

In ihrer Erzählung Geschichte eines Braminen hat Günderrode sich bereits 1798 damit auseinandergesetzt, wie der Mensch zu einem Ganzheitserleben kommen könnte, in dem sich alle Widersprüche auflösen. Bettine ist die erste Person, mit der sie über diese Gedanken sprechen kann, und die ist froh darüber, eine Freundin gewonnen zu haben, die ihr bezüglich Philosophie etwas beibringt. Sie treffen sich häufig und schreiben einander lange Briefe. In ihren geistigen Bestrebungen stehen sie den Tendenzen ihrer Zeit, in der eine engstirnige Kleinbürgermoral vorherrscht, entgegen. Fleiß, Sparsamkeit, Disziplin und Untertanengesinnung gelten als vorzügliche Charaktereigenschaften. Da ist es ein Wagnis, die Freiheit des Individuums zu fordern. Angepasstheit und Kreativität, rückschrittliches und revolutionäres Denken, Ordnung und Freiheitsdrang prallen aufeinander.

Wenn man von der Freundschaft mit Bettine absieht, befindet sich Günderrode in einer isolierten Position. Savigny hat geheiratet, seine Frau Gunda Brentano ist Günderrode fremder denn je, und die Beziehung zu Clemens bleibt schwierig. Auch die Freundin Lisette hat nun geheiratet und muss sich mit der Mutterschaft und mit der Bewirtschaftung eines Gutes beschäftigen. Als Günderrode an eine erste Veröffentlichung denkt, führt der Mann von Lisette die Verlagsverhandlungen für sie. Allein wäre es ihr als Frau nicht möglich, ein solches Vorhaben in die Tat umzusetzen. So kann denn im April 1804 ihre erste Publikation, die Gedichte und Phantasien, erscheinen. Allerdings veröffentlicht sie nicht unter ihrem Namen, sondern unter dem männlichen Pseudonym »Tian«, um zu verhindern, sogleich die Vorurteile ihrer Leserschaft herauszufordern. Viele ahnen jedoch, wer sich hinter diesem Namen verbirgt, und Günderrode muss sich der Kritik stellen. So schreibt ein Rezensent: »Die Anmuth und Reinheit der Sprache, manche sehr gelungene Stelle, manche schöne edle Gefühle und Ideen – (obgleich selten und nie originelle; mancher hat Reminiscenzen und hält sie für Originalideen!) lockten freundlich zum Weiterlesen und erweckten Hoffnungen, welche wieder schwankend gemacht wurden, wenn hier und da die Verfasserin ihrem eigenen schönen Gemüthe ungetreu wurde und ihre Ideen hinaufschraubte, oder ihre Sprache verkünstelte; kurz, wenn sie sich beschwerlich in den schimpflichen Fesseln der neuesten Schule bewegte.«17

Böses Günderrödchen! Günderrode versucht in diesen Gedichten, kleinen Erzählungen und Prosafragmenten, Gefühle und Gedanken zu verbinden. Ihre Grundfrage ist die nach der Beziehung zwischen Vergänglichkeit und Bleibendem. Sie versucht jedoch nicht, das Thema logischsystematisch zu erörtern, ein Denkgebäude zu erstellen, das in sich schlüssig und abgeschlossen ist. Sie fragt immer wieder neu. Ob sie nun eine phantastische Geschichte ersinnt, ein Gedicht schreibt oder ihre Gedanken in kurze, prägnante Sätze fasst, spielt keine Rolle. Ihr Formenreichtum ist faszinierend, und die Leser haben die Möglichkeit, mit ihr zusammen zu experimentieren. So enthält die Sammlung zum Beispiel ein Gespräch zwischen Lehrer und Schüler, in dem es um die Beziehung zu den Toten geht:

Lehrer: »Die positive Gegenwart ist der kleinste und flüchtigste Punkt; indem du die Gegenwart gewahr wirst, ist sie schon vorüber, das Bewusstsein des Genusses liegt immer in der Erinnerung. Das Vergangene kann in diesem Sinn nur betrachtet werden, ob es nun längst oder so eben vergangen, gleichviel.«

Schüler: »Es ist wahr. So lebt und wirkt aber ein großer Mensch nicht nach seiner Weise in mir fort, sondern nach meiner, nach der Art, wie ich ihn aufnehme, wie ich mich und ob ich mich seiner erinnern will.«18

Günderrode beschäftigt sich in diesem Dialog mit der Zeit, einem zentralen Problem der Philosophie. Schon Aristoteles philosophierte über die Zeit, und durch die gesamte Philosophiegeschichte finden wir diese Auseinandersetzung. Dass man die Zeit nicht fassen kann und doch nichts ohne sie geschieht. Dass es objektiv messbare Zeit gibt und subjektiv erlebte Zeit. Augustinus hat bereits erkannt, dass die Zeit ihren Ort im Bewusstsein hat, und für Kant war klar: Die Zeit ist wie der Raum die Bedingung der Möglichkeit jeden Erkennens und Erlebens.

Es befremdet die Zeitgenossen Günderrodes, dass eine Frau ihr Interesse solch komplizierten denkerischen Operationen zuwendet. Eine Frau sollte sich dem Schönen hingeben, ihre Seele sollte ausgewogen, klar und einfach sein. Über Zeit und Ewigkeit nachzudenken, das ist ein Geschäft für Männer. So sind die Reaktionen, die ein gewisses Unbehagen bekunden, weit häufiger als solche der Zustimmung. Einer von denen, die sich positiv äußern, ist Clemens von Brentano. Er schreibt kurz nach Erscheinen der Gedichte und Phantasien an Günderrode: »... ich habe sie mit Entzücken gelesen, es scheint mir möglich, dass sie von Ihnen seien, aber ich kann dann wieder nicht begreifen, daß ich eine solche Vollendung in Ihrem Gemüth nicht sollte verstanden haben ...«19

Clemens’ Brief ist allerdings nicht ehrlich und uneigennützig geschrieben, wie sich wenig später herausstellt. Er hat vor, abermals in engeren Kontakt zu Günderrode zu treten. Da sie dies Ansinnen aus der Erfahrung mit ihm heraus abwehrt, reagiert er in einem Brief vom 2. Juni 1804 mit Kritik an ihrem Werk: »... Ich werde Ihnen beweisen, dass ich weiß, wie man schreiben soll und muss, um es mit Ruhe zu können und sich selbst von dem Leser und Kritiker rein zu erhalten.... Sie müssen sich bemühen, von der grauen Reflexion zur bunten, lebendigen Darstellung überzugehen, um sich Ihrer Anlage zu entreißen und zur eigentlichen Macht zu gelangen.... Das Einzige, was man der ganzen Sammlung vorwerfen könnte, wäre, dass sie zwischen dem Männlichen und Weiblichen schwebt ...«20

Wie schnell Clemens sein Urteil geändert hat! Er, ein angesehener Dichter, bietet Günderrode an, ihr beim Dichten zu helfen. Was er kritisiert, ist gerade das, was ihre Stärke ausmacht: dass sie sich nicht einfach in Gefühlsströmen ergießt, sondern auch dem Denken Raum lässt. Dabei ist gerade das für die Romantik eigentlich typisch, hat aber offenbar für Frauen nicht zu gelten. Novalis beispielsweise schreibt ganz ähnlich wie Günderrode. Auch er schätzt die Verbindung von klarem Denken und phantasiedurchtränkter Sprache. Auch er liebt die kleine Form, das Fragment. Aber er ist eben ein Mann. Unlösbar ist die Spannung, in die die Gesellschaft Günderrode zwingt. All das hindert sie nicht am Weiterschreiben, und ihre Freundin Bettine unterstützt sie darin.

Anfang August 1804 lernt Günderrode den Altertumsforscher Georg Friedrich Creuzer kennen. Sie wird von Carl und Sophie Daub, einer Jugendfreundin Karolines, nach Heidelberg eingeladen, wo Creuzer wohnt und lehrt. Es tut Günderrode gut, nach Heidelberg zu reisen, ein paar Menschen zu treffen, aus ihrer Einsamkeit auszubrechen. Carl Daub ist ein sehr guter Freund von Creuzer. Creuzer, neun Jahre älter als Günderrode, ist in seiner Ehe nicht unbedingt glücklich. Seine bedeutend ältere Frau ist die Witwe eines Professors, dem Creuzer zu Dank verpflichtet ist, sodass die Eheschließung mit ihr eher als Akt der Dankbarkeit denn der Liebe zu bezeichnen wäre. Creuzer, ein sehr pflichtbewusster Mensch, ist zudem abhängig von der Finanzspritze, die die Familie seiner Frau ihm gibt. Er wurde gerade zum ordentlichen Professor der Klassischen Philologie und alten Sprachen an die Universität Heidelberg berufen und nimmt es dankbar an, dass seine Frau Sophie die gesamte Hausarbeit übernimmt, darüber hinaus aber keinerlei Interessen pflegt.

So ist der Professor innerlich vorbereitet auf eine große, leidenschaftliche Liebe, die ihn ganz ausfüllen könnte, Schwung in seine langweiligen Tage brächte. Auf der Stelle verliebt er sich in Günderrode und vergisst fast, dass er verheiratet ist, wartet auf Post von ihr und hat endlose Sehnsucht. Bereits im Oktober 1804 schreibt er an Günderrode: »Das Vertrauen, das Sie in den ersten Stunden unserer Bekanntschaft gegen mich zeigten, war das gegen einen alten Freund. Aus mir aber sprach Liebe vom ersten Augenblick an.«21

Günderrode wahrt zunächst Abstand, verliebt sich nicht Hals über Kopf. Die Philosophin und Dichterin ist vor allem fasziniert davon, dass hier einer ist, mit dem sie über ihre Ideen sprechen kann. Creuzers Forschungen betreffen in der Hauptsache die alten Mythen. Er hat die Vorstellung, dass alle Mythen auf einen Urmythos zurückgehen könnten, als dessen Ursprungsort er den Orient vermutet. Für diese Gedanken kann sich Günderrode begeistern. Umgekehrt nimmt sich Creuzer ihrer Werke an, bespricht Einzelheiten mit ihr, schult sie in griechischer Verslehre, kümmert sich um Verlage. Hier ist also endlich jemand, der völlig uneitel mit ihren Texten umgeht, ihr keine Vorschriften macht, sich nicht anmaßt, besser zu wissen, was ihr ziemt.

Günderrodes neues Werk, Melete, wird von Creuzer gefördert. Die Gedichte dieses Bandes beschäftigen sich vorrangig mit der Liebe. Sie sind auch ein Spiegel der Schwierigkeiten, die Günderrode mit Creuzer hat. Ihr Hang zum Freien, Unsystematischen kommt in diesem Zyklus vorzüglich zur Geltung. Keine andere ihrer Dichtungen geht so unmittelbar von der Lebensrealität aus:

Überall Liebe

Kann ich im Herzen heiße Wünsche tragen?

Dabei des Lebens Blüthenkränze sehn,

Und unbegränzt daran vorüber gehn?

Und muß ich traurend nicht in mir verzagen?

Soll frevelnd ich dem liebsten Wunsch entsagen?

Soll muthig ich zum Schattenreiche gehn?

Um andre Freuden andre Götter flehn,

Nach neuen Wonnen bei den Todten fragen?

Ich stieg hinab, doch auch in Plutons Reichen,

Im Schoos der Nächte, brennt der Liebe Glut,

Daß sehnend Schatten sich zu Schatten neigen.

Verlohren ist wen Liebe nicht beglücket,

Und stieg er auch hinab zur styg’schen Flut,

Im Glanz der Himmel blieb er unentzücket.«22

Die Liebe ist für Günderrode das Band, das Himmel und Erde miteinander verbindet. Ohne Liebe ist das Leben dumpf und glanzlos. Selbst die Schatten im Reich der Toten sehnen sich danach. Günderrodes Interesse an antiken Mythen wird deutlich. So wählt sie für die Beschwörung des Totenreiches die »styx’sche Flut«, womit der griechische Totenfluss gemeint ist.

Außerhalb des geistigen Austauschs gestaltet sich die Beziehung zu Friedrich Creuzer immer schwieriger. Günderrodes Liebe ist nun voll entbrannt. Sie hofft auf seine Scheidung von Sophie, sehnt sich danach, endlich aus dem Gefängnis Stift fliehen zu können. Friedrich Creuzer jedoch lebt in einer ihn restlos überfordernden Spannung. Er steckt tief in seiner Arbeit, hat an der Universität mehr zu bewältigen, als seine Kräfte erlauben. Seiner Frau gegenüber hat er ein schlechtes Gewissen, weil er sie wegen einer Jüngeren an den Rand drängt. Er genießt die »Abwechslung«, die ihm Günderrode bietet, und leidet gleichzeitig unter der Verantwortung seiner Frau gegenüber. Günderrode muss ihm erscheinen wie eine Zauberin. Erhält er einen Brief von ihr, so fangen seine Hände an zu zittern, und er kann sich kaum auf den Beinen halten. Friedrich Creuzer erlebt die Liebe als eine Krankheit, die ihn aus der gewohnten Bahn wirft und Körper und Seele einer tödlichen Bedrohung aussetzt. Günderrodes Forderungen übersteigen seine Möglichkeiten. Sie erwartet von ihm eine Bedingungslosigkeit, einen Idealismus, an dem er scheitert.

Karoline von Günderrode wird immer unfähiger, sich auf andere Menschen einzulassen, ihr Denken ist monologisch geworden. Friedrich Creuzer registriert das sehr genau und bringt es auf den Punkt, indem er Günderrode mitteilt, sie könne sich nicht in sein »bedingtes Leben« finden. Damit meint er die absolute Sichtweise Günderrodes, die es ihr verwehrt, zu sehen, in welchen Abhängigkeiten er steht.

Der expressionistische Dichter Gottfried Benn hat vom »Doppelleben« als einer Überlebensstrategie gesprochen. Sie ließe sich ohne Probleme auf Creuzer anwenden. Friedrich Creuzer lebt ein Doppelleben: hier die Ehe mit Sophie und die Routine an der Universität, dort seine Liebe zu Karoline und die gemeinsamen Entwürfe einer Existenz, die herauswill aus dem spießbürgerlichen Sumpf. Karoline ist für diese Art von Doppelleben nicht zu haben, obwohl auch sie diese Situation sehr wohl kennt. Mit Friedrich Creuzer aber soll es endlich anders werden.

Günderrode hat nie aufgehört, in ihrem Studienbuch weiterzuschreiben. Seit 1804 beschäftigt sie sich nahezu ausschließlich mit der Philosophie des 1775 geborenen Philosophen Friedrich Wilhelm Schelling.

Der junge Schelling beschäftigt sich vor allem mit Fragen der Ästhetik. In der Kunst, so argumentiert er, sei dem Menschen die größtmögliche Vollkommenheit gegeben. Kunst schaffe eine Unmittelbarkeit, die es in keinem anderen Bereich gebe. Diese Ideen gefallen Günderrode, bei der sich die Fähigkeit zum abstrakten Denken immer verbindet mit unmittelbarer Gefühlsintensität. Das Vermittelnde des Denkens und das Unmittelbare der gefühlten Anschauung zu verbinden, das entspricht Günderrodes Ansicht. Später wird man sagen, mit der Romantik habe die moderne Zeit begonnen. Gerade die enge Verbindung von Philosophie und Kunst gehört zu den Merkmalen der Moderne. Die Romane von modernen Autorinnen und Autoren wie Robert Musil, Ingeborg Bachmann und Franz Kafka stecken voller Reflexionen. Umgekehrt findet man in der Philosophie des 20. Jahrhunderts, beispielsweise bei Martin Heidegger, Albert Camus oder Jean-Paul Sartre, unzählige Anspielungen auf die Literatur. So weit wagt sich Günderrode also über die eigene Zeit hinaus.

Hätte sie nur ein wenig mehr Glück in ihrer Liebe zu Friedrich Creuzer! Oder muss man ganz anders fragen: Würde ein erfülltes Liebesleben überhaupt zu ihr passen? Kann man sich Günderrode als Ehefrau vorstellen? Creuzer jedenfalls möchte sie am liebsten mit irgendjemandem verheiratet sehen, damit das zermürbende Spiel ein Ende hätte. Günderrode dagegen hat phantastische Pläne: Sie erwägt, mit dem Geliebten nach Alexandria zu fliehen oder sich als Mann zu verkleiden und mit ihm nach Russland zu gehen. Völlig übersteigerte Phantasien, könnte man sagen, Wahnvorstellungen einer Verrückten. Günderrode jedoch ist nicht übergeschnappt, sie hat lediglich die letzten Brücken zu der Realität, in der ihre Mitmenschen zumeist leben, abgebrochen. Sie richtet sich mehr und mehr ein in dem Traum, der für sie auch ein Leben ist.

Es gibt nur eine einzige Freundin, der sie sich in den beiden Jahren der Liebe zu Friedrich Creuzer wirklich anvertraut: Susanne von Heyden, der Stiefschwester von Lisette. Günderrode kennt sie zwar seit 1797, eine Freundschaft entwickelt sich aber erst in ihren letzten beiden Lebensjahren. Susanne nimmt teil an Günderrodes philosophischen und dichterischen Arbeiten, außerdem ist sie häufig eine Art Vermittlerin zwischen ihr und Creuzer. Sie wird um Rat gefragt, wenn es um die Vereinbarung eines Treffens geht, und arrangiert heimliche Rendezvous. Dennoch ist Susannes Widerstand gegen gesellschaftliche Konventionen gering. Sie ist der Meinung, Günderrode könne für Creuzer so etwas wie eine exotische Heimat sein.

Günderrode selbst ist hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, ihren Friedrich für sich zu haben, und der Vernunft, die ihr eingibt, ihn wenigstens als Freund zu behalten. Im Frühjahr 1805 schildert sie ihm in einem Brief einen Traum, der sie in der Nacht heimgesucht hat: »Ich habe diese Nacht einen wunderbaren Traum gehabt, den ich nicht vergessen kann, mir war, ich läg zu Bette, ein Löwe lag zu meiner Rechten, eine Wölfin zur Linken und ein Bär mir zu Füßen, alle halb über mich her und in tiefem Schlaf, da dachte ich, wenn diese Tiere erwachten, würden sie gegeneinander ergrimmen und sich und mich zerreißen, es ward mir fürchterlich bange, und ich zog mich leise unter ihnen hervor und entrann.«23

Vielleicht will dieser Traum der Träumenden ja sagen, dass ihr Inneres gespalten ist. Weil die beiden Persönlichkeitsanteile schlafen, können sie momentan nicht streiten, sie könnten aber jederzeit mit ihrem Kampf beginnen. Günderrode schafft es, zu verschwinden. Sie wartet nicht, bis die wilden Tiere sich und sie zerreißen. Ist es das Reich des Denkens und der Gedichte, in das sie flüchtet? »Es gibt nur zwei Arten, recht zu leben irdisch, oder himmlisch; man kann der Welt dienen und nützen, ein Amt führen, Geschäfte treiben, Kinder erziehen, dann lebt man irdisch. Oder man lebt himmlisch in der Betrachtung des Ewigen, Unendlichen, im Streben nach ihm (eine Art Nonnenstand). Wer anders leben will als auf eine dieser beiden Arten, der verdirbt.«24

Günderrode entscheidet sich für das Streben nach dem Unendlichen, Friedrich Creuzer für die andere Seite. Er lässt Günderrode durch Susanne von Heyden schriftlich ausrichten, er beende hiermit die Beziehung. Günderrode fängt den Briefboten ab, öffnet den Brief und verlässt bald darauf scheinbar froh gelaunt das Haus. Als sie bis zum Abend nicht zurückgekehrt ist, geht man sie suchen. Man findet sie am Ufer des Rheins mit einem Dolch in der Brust.

Für Creuzer hat Günderrode einen Abschiedsbrief und ein Schnupftuch in ihrem Zimmerchen hinterlegt. Ob er diese Dinge erhalten hat, weiß man nicht. Im Brief heißt es: »Ich sende Dir ein Schnupftuch, das für Dich von nicht geringerer Bedeutung sein soll als das, welches Othello der Desdemona schenkte. Ich habe es lange, um es zu weihen, auf meinem Herzen getragen. Dann habe ich mir die linke Brust gerade über dem Herzen aufgeritzt und die hervorgehenden Blutstropfen auf dem Tuch gesammelt. Siehe, so konnte ich das Zarteste für Dich verletzen. Drücke es an Deine Lippen; es ist meines Herzens Blut! So geweiht hat es die seltene Tugend, dass es vor allem Unmut und Zweifel verwahrt. Ferner wird es Dir ein zärtliches Pfand sein.«25

Außerdem liegt da noch der Spruch, den Günderrode auf ihrem Grabstein haben möchte:

Erde du meine Mutter und du mein Ernährer der Lufthauch

Heiliges Feuer mir Freund und du o Bruder der Bergstrom

Und mein Vater der Äther ich sage euch allen mit Ehrfurcht

Freundlichen Dank mit euch hab ich hienieden gelebt

Und ich gehe zur andern Welt euch gerne verlassend

Lebt wohl denn Bruder und Freund Vater und Mutter lebt wohl.26

Niemand kann sagen, wie Günderrodes Stimmung war, nachdem sie den Entschluss gefasst hatte, sich zu töten. Das Gedicht spricht von einer fast freudigen Seelenlage, so, als fiele es der Dichterin leicht, von der Erde wegzugehen. Wie sehr muss sie die Natur geliebt haben! Nicht Menschen sind es, von denen sie Abschied nimmt, sondern Erde, Luft, Feuer und Wasser und dazu der Äther als Element des Geistigen. Der Tod war ihr fremdvertraut, fast schon ein Freund, und das, obwohl sie so intensiv gelebt hat. Für die Romantiker hatte der frühe Tod, das Sterben im Jugendalter, einen ganz besonderen Zauber. Die Verlobte des Dichters Novalis starb mit fünfzehn Jahren und wurde dadurch zu einer Muse für ihn.

Allerdings ist Günderrode auch eine gewisse Theatralik nicht abzusprechen. Die Leser des Abschiedsbriefs sehen sie vor sich, wie sie sich selbst verletzt. Sie tut es wie eine große Mimin auf der Bühne, inszeniert ihre Hingabe an den Geliebten. Günderrode hat keine Scheu vor dem Pathos. Sie geht nicht in Panik und kopflos in den Tod, sondern bringt ihr Leben zu dem Ende, das ihr auch denkerisch konsequent erscheint.

Günderrodes Freunde sind schockiert. Jeder versucht, sich eine Erklärung zurechtzulegen. Lisette Nees, die gute Freundin vor allem der frühen Jahre, schreibt an Susanne von Heyden: »Jeder Abfall von der Natur ist ebenso gut Sünde als der Abfall von der Sitte, denn die Sittlichkeit ist ja nur eine höhere Natur. Gegen beide sündigte Lina.«27

Das schreibt Lisette, die es sich in der Vergangenheit nicht vorstellen konnte, ein bürgerliches Dasein zu führen, die Verbündete im Widerstand gegen jede Beschränkung der persönlichen Freiheit. Lisette hat sich mit dem Alltag arrangiert. Susanne wiederum schreibt an den Bruder Günderrodes: »... ihr Herz war größer denn diese Welt; nur die innigste Liebe konnte es lebend erhalten; als diese starb, brach auch ihr Herz; kein Mensch kannte diesen Engel so wie ich.«28

Susanne von Heydens Urteil ist zwar gut gemeint, aber entspricht es Günderrode wirklich? Oder lässt man sie vielleicht jetzt, kurz nach ihrem Tod, bereits zum Bild erstarren? Ist sie wirklich an gebrochenem Herzen gestorben? Dann würde es genügen, ihr Mitleid zu zeigen, und mehr nicht. Eine tragische Liebesgeschichte wie viele? Ihr Werk und ihre Briefe sprechen eine andere Sprache: Günderrode war zwar eine begabte Träumerin, aber eine hellwache dazu. Inneres Empfinden und Denken spielen in all ihren Zeugnissen so lebendig ineinander, dass sie nicht zu unterscheiden sind. Jedenfalls war Günderrode kein Engel. Sie war zunächst einmal ein lebendiger Mensch mit einem genuin philosophischen Geist und einer großen dichterischen Begabung: »Bleibend will sein der Künstler im Reiche der Schönheit / Darum in dauernder Form stellt den Gedanken er dar.«29

Günderrode war pausenlos tätig in dem Bemühen, zu formen, was in ihr war. Anspruchsvoll war sie, fordernd den Freunden gegenüber, unnachgiebig und oft ohne Verständnis für die alltäglichen Probleme der anderen. Ihre größten Widersacher aber waren der Alltag und das Alltagsgesicht der Zeit, in der sie lebte: »Es gibt nur zwei Leben, das gemeine (das schlechter ist als wir) und das höhere; viele Menschen schweben zwischen beiden, der wahre Künstler steht ganz in Letzterem, es ist die wahre Seligkeit, und wer es einmal betreten, der ist der Welt ohne Rettung verloren.«30 Der wahre Künstler schwebt gerade nicht, die ganz normalen Menschen schweben häufig. Der Künstler weiß, wo er steht.

Günderrode nur von ihrem frühen Tod her verstehen zu wollen, ist fatal. Sie war eine dem Leben zutiefst zugetane Frau. Das Leben wollte sie philosophisch durchdringen und in ihrer Dichtung evozieren. Dass die Zeitumstände ein solches Vorhaben nur Männern gestatteten, hat beigetragen zu ihrem Entschluss, den Tod vorzuziehen.