Capítulo 8

Lámia, noviembre de 1310

EL invierno de 1307 a 1308 transcurría de un modo apacible. Nos habíamos instalado bastante bien, en una casona un punto apartada con una bonita vista sobre la teta central de la Calcídica. Bastaba y sobraba para nosotros siete, más Berenguer y Carlota, Giovanna, sus restantes hijos y Ramón, a todos los efectos uno más de la familia. Rocafort se había procurado el palacio donde antes residía el gobernador de Cassandria, que sin ser una maravilla cuando menos era cómodo, además de grande, y el conjunto de la hueste, con carácter general, había encontrado calor y cobijo en la desierta pero intacta ciudad. Cassandria estaba situada en el extremo sur de una subpenínsula muy larga y no muy ancha que se llamaba igual, Cassandria. El istmo que la unía con la Calcídica era muy estrecho; se llamaba Potidea. En él encontramos un primer asentamiento griego abandonado y nos llevó menos de dos días fortificarlo a un punto tal que muy difícilmente nos llevaríamos una sorpresa que viniera por tierra. Por mar sí sería posible, pues eran varias las playas que daban al Egeo, aunque lo cierto fue que allá por marzo, cuando nos aprestábamos a reanudar nuestra entretenida vida operativa, seguíamos sin recibir visitas hostiles. Yo había desplegado una red de vigilancia que cubría el perímetro de la subpenínsula, y al hacerlo me di con la grata sorpresa de que no todos los campesinos habían huido, aterrados ante la inminente llegada de los catalanes; nuestro solo nombre se asociaba usualmen— te con los de Belcebú y Satanás, si bien éstos daban menos miedo.

No huyeron, fundamentalmente, porque las autoridades de Cassandria escaparon por mar y nadie se ocupó de avisar a los infelices campesinos, aunque también por ser conscientes de que su pobreza les inmunizaba contra nuestra previsible sed de saqueo. No me costó gran cosa convencerles —ayudado por Claudera; les tranquilizaba mucho que quien daba la cara por el lado de los invasores hablara un pasable griego y la que presentaba como su esposa, complementada con una niña pequeña simpática y bonita, fuera una griega inconfundible y que, por supuesto, hablaba un griego perfecto— de que dejaran de temblar y se pusieran a trabajar. Les asegurábamos paz, tranquilidad y prosperidad si ellos nos facilitaban harina, pan, huevos, verduras, frutas y leña, y a eso añadí en un relámpago de inspiración unas docenas de vacas que agradecieron sobremanera, tanto que sobre la marcha se comprometieron a que a nuestros cachorros jamás les faltaría leche, ni a nosotros queso. Así, a las dos semanas de coexistencia pacífica y mutuamente beneficiosa empezaron a sonreímos, y nosotros a ellos. De lo aprendido en Gallípoli se deducía que siempre sería mejor respetar a nuestros vecinos, incluso al fastidioso precio de no poder violar a sus mujeres —fue lo que más me costó imponer en nuestras filas—, siquiera de vez en cuando.

La vida sin novedades y con pocos disgustos, con buena comida y mucho tiempo libre, suele propiciar que la naturaleza gaste bromas. La de finales de febrero en realidad venía de la última Saturnalia —el término Navidad, si bien seguíamos usándolo, se quedaba de puertas afuera—, pues la relativa sorpresa que nos llevamos los tres era obvio que se gestó siete u ocho semanas antes, y hasta sospechábamos cuándo, una larga tarde de baño, relajación, buena cena, mejor sobremesa y agradable velada nocturna. Era la primera vez que mis dos mujeres se quedaban preñadas al tiempo, lo que, por cierto, les causó un punto de inquietud, pues hasta entonces se habían relevado la una con la otra cuando tal cosa sucedía, lo cual les aliviaba en sus respectivas angustias de madres sobrepasadas de obligaciones y que poco a poco se convertían en unos seres —ellas mismas— que no valían para nada. El que las dos coincidieran, y además para el inmisericorde pitorreo de los íntimos —«a ver si esta vez parís algo con pito», era lo más sutil que les decían—, extendía sobre nuestras cabezas un palio de inquietud, apenas atemperado por la evidencia, o así lo veía yo, de que nuestro plan de operaciones para el verano siguiente concluía en el regreso a la hospitalaria Cassandria para invernar ahí un segundo año. Así, cuando menos, a corto plazo no sufriríamos esas espantosas marchas en carreta, cargadas de hijos y encima soportando tremendas barrigas. Sería bueno, eso sí, pensar en alguien que las sustituyera cuando su funcionalidad se limitase a parir y amamantar, y no cabía confiar demasiado en Carlota, pues además de seguir siendo excesivamente joven se pasaba el día pensando en lo mismo, a un punto tal que veíamos inevitable que cualquier día se sumase a la cofradía de preñadas. Ahí fue cuando nos acordamos de Calliope, la cual se había quedado un tanto desconsolada tras la marcha de Muntaner, su protector. Yo la protegía, por supuesto, pero no era lo mismo. Para empezar no vivía con nosotros, sino con algunas otras madres asociadas entre sí para sacar adelante sus carnadas sin la directa presencia de macho dominante —o inaguantable— alguno. A eso se debió, supongo, que pusiera buena cara cuando, tras consejo familiar, la invitamos a unirse, con sus hijos, a nuestra extravagante comuna. Tanto Claudera como Llura la recibieron encantadas, pues le reconocían una experiencia considerable, y Claudera en especial tenía interés en aprender más turco del que sabía, si bien las dos pusieron cuidado en explicarle que sustituirlas en modo alguno significaba que, para determinados menesteres, debieran ocuparse de mí cuando ellas no pudieran hacerlo. Así se me hizo claro que a la vuelta de un tiempo, que además coincidiría con el fin de la campaña militar, me aguardaba un fastidioso periodo de ayuno y abstinencia, pero en toda guerra siempre hay bajas, como decía Ramón dAlquer, filosófico, y en cualquier caso siempre podría salir con él por ahí, a dar una vuelta. Él, aunque nunca daba detalles, solía volver de las que daba como un gato relamiéndose la leche que se le había quedado por los belfos. Quizá, de no haber más remedio —era de aceptar que la presión de la calentura podría llegar a ser insoportable para un hombre joven y saludable acostumbrado a dormir con dos mujeres a la vez—, encontrase ahí el alivio que durante unos cuantos meses ninguna hembra de la casa me podría procurar, aunque aún faltaba para eso. No era, de momento, algo de lo que me debiera preocupar.

Lo que sí empezó a preocuparme coincidió con que los almendros florecieran de la noche a la mañana. También fue así como llegó, sin que la esperásemos, una galera que izaba dos pabellones, el de la República de Venecia y el de Charles de Valois. Caímos entonces en que desde la marcha de Ferran d'Aragó y Ramón Muntaner no habíamos vuelto a recibir visitas, ni venecianas ni de ninguna otra especie. A bordo venía un francés malencarado, ni viejo ni joven, aunque feo y bajito que afirmó llamarse Thibaud de Cepoy, para después añadir que venía por cuenta de su señor, el duque Charles de Valois, y que si lo hacía en una galera veneciana era porque la República de Venecia y Francia eran aliadas naturales en el mar Egeo, donde se complementaban admirablemente, ya que aquella ponía su tremenda superioridad naval y la otra una no inferior fuerza terrestre. Aquel preámbulo nos lo explicó en un veneciano bastante horrible, de pésimo acento y que a Rocafort le irritaba no poco, ya que cuando alguien decide facturar un embajador a una potencia extraña, y probablemente hostil, lo menos que debe hacer es asegurarse de que podrá entenderse con quienes le oigan. Todo mejoró, sin embargo, cuando se pasó al francés, el cual hablaba de un modo exquisito, como era natural. Rocafort seguía sin comprender nada, pero le tranquilizaba el que yo tradujera sobre la marcha, frase a frase, lo que desgranaba el tal Thibaud, a su vez un punto irritado de verse obligado a parlamentar con un patán que no hablaba la lengua de la nobleza, el incomparable idioma francés que tan gran orgullo hacía sentir a los imbéciles que sólo hablaban eso, al menos al juicio de un brutal Rocafort que valoraba la cultura un puntito menos que al estiércol.

Lo primero que nos explicó, poniendo interés en asegurarse que lo comprendíamos los dos, era que, aun habiendo llegado en una galera veneciana, él era un noble francés que venía en nombre de otro noble francés, aunque más grande, poderoso e importante: Charles de Valois, hermano del rey de Francia Philippe IV le Bel, conde de Alenon, de Chartres, de Perche, de Anjou, de Maine y, de postre, titular del Imperio latino de Constantinopla.[13] El tal Charles, como ya iba yo viendo y según el minucioso Cepoy nos lo despeñaba, padecía un pasado interesante, comenzando por que otro de sus títulos era, o había sido, el de rey de Aragón; Rocafort se disparó de la parte de las cejas cuando se lo repetí, pues a la primera no lo captó. Lo fue trece años, de 1282 a 1295, por capricho del papa francés Martín IV y tras haber excomulgado al titular, Pere III el Gran, aunque jamás logró ser reconocido por sus recalcitrantes súbditos aragoneses, catalanes y valencianos, que siguieron siendo fieles a Pere III y a sus sucesores, Alfons III y Jaume II. Este último seguía siendo el rey de Aragón y quizá ni siquiera recordara que un Papa vendido al oro francés —raro es el Papa sin precio, más de una vez había oído mascullar a Frederic II de Trinacria— le había fastidiado unos cuantos años con una clamorosa excomunión —el arma definitiva de los papas, al igual que la lavativa de agua bendita es la de los exorcistas— y con su empeño en afirmar que Charles de Valois era el verdadero rey de Aragón. Todo esto, por cierto, no nos lo dijo el tal Thibaud de Cepoy. Yo lo recordaba de las muchas horas hablando de historia que había pasado con Muntaner, y tampoco se lo dije a Rocafort sobre la marcha, sino después, al tiempo de analizar lo que nos había contado el tipejo ése.

No traía una oferta en firme, añadió cuando consideró que había llegado el momento de abandonar a los pájaros y a las flores. Sólo pretendía conocer la disposición que pudiera tener la Companyia Catalana d'Orient para ser contratada en calidad de fuerza mercenaria por su señor Charles de Valois. Él suponía que no sería mala, toda vez que al haber dado con la puerta en las narices al rey de Trinacria, y con él a las otras dos coronas de Aragón, no podría decirse de nosotros que contábamos con más apoyos que nuestros chuzos y nuestros cortells, lo cual, suponía que no traicionaba ningún secreto al comentarlo. Duraría más o duraría menos, pero tarde o temprano se nos caería por los suelos, con los pésimos efectos que con toda facilidad podríamos deducir para nuestras mujeres y nuestros hijos. A eso, y tras un rápido secreteo con Rocafort —de boca contra oreja y muy bajito; Rocafort sospechaba que igual el fill de puta ese comprendía el catalán; después de todo, y según le había explicado una vez el abad de Montserrat, el catalán era la lengua de la que descendían el provenzal, el francés, el aragonés y quizá incluso el castellano—, le respondí que, uno, se le veía sospechosamente bien informado, y dos, qué cuáles eran los enemigos de Charles de Valois, cosa que necesitábamos saber antes de pasar a mayores. A lo primero respondió que por sí mismo no sabía nada. Su fuente de información eran los venecianos, que desde hacía unos meses hospedaban, en muy buenas condiciones, o eso creía él, al infante Ferran dAragó y a nuestro antiguo intendente general, Ramón Muntaner. Él no sabía cómo habrían conseguido la información, aunque, por otra parte, no parecía nada tan importante como que para obtenerla hubieran necesitado ponerse desagradables. Ahí Rocafort demostró, una vez más, que sería lo que fuese, pero que cortaba un pelo en el aire. Lo hizo en su mejor estilo, además: levantando con sorprendente agilidad su inmenso corpachón, agarrando a Cepoy de la pechera y, pegando su boca a la del otro —una crueldad innecesaria, pues Rocafort no se lavaba las fauces, o eso se murmuraba, desde que salió de Calabria—, le bramó en perfecto catalán que para seguir hablando quería ver a Muntaner ahí mismo —señalaba una silla vacía—, lo que traduje al momento, por si el impasible Cepoy no lo había comprendido —poseía el supremo don de la flema, era de reconocer—, añadiendo de mi cosecha que con hasta la última onza de oro de las que se había llevado con él. Sólo un tiempo después me pregunté si el mensaje no habría resultado un punto equívoco, aunque ya era tarde para puntualizar, porque los remeros venecianos, preocupados por la expresión de Rocafort, nada más ver a bordo a Thibaud de Cepoy se habían puesto a remar como si quisieran ganar una regata.

—¿Cómo lo ves tú?

—Parece que Andrónic no es el único al que le pegan dentelladas. Alguien se las debe dar también al francés, lo bastante fuertes como para que se resigne a tantearnos, pese a la historia que arrastramos con el otro Charles, el dAnjou, y la fama que tenemos por aquí. Muy desesperado debe de andar, me parece a mí.

Rocafort asentía, distraído. Supuse que pensaba lo mismo que yo: trabajar por cuenta de un gran señor es siempre más satisfactorio que operar por la propia.

—Ve pensando en un precio que nos compense. Para empezar, no menos del doble de lo que De Flor pactó con Andrónic. Si

necesita catalanes, que nos pague a lo que valemos.

* * *

Dos semanas después vimos regresar a la galera, si bien acompañada de tres más. La que tenía de pasajero principal a Thibaud de Cepoy fue la única que se pegó al pantalán de visitas —el único que manteníamos despejado; los demás recogían a nuestras todavía muchas naves, casi todas abarloadas las unas de las otras—, para que bajara nada más arrojarnos las amarras, y donde yo le recibí, tan serio como correspondía, pero sin dejar de ser cortés.

—Hoy traigo una oferta en firme.

—Si no trae también un Muntaner ha hecho un viaje inútil.

—Sí traigo un Muntaner. Y un Gómez de Palacín, de propina. Están ahí —señalaba la segunda galera, me pareció que con un punto de aprensión—. ¿Hablamos antes, o después?

—Hablaremos cuando diga Rocafort. He mandado a buscarle, de modo que no tardará —me pensaba las palabras, tan deprisa como podía, pero ya he dicho que lo mío no es la deslumbrante velocidad intelectual—. ¿Muntaner está bien?

—Perfectamente, lo cual me sorprende.

—¿Y el otro?

—Muy preocupado, lo cual no me sorprende.

Del otro, García Gómez de Palacín, recordaba que d'Entena se lo trajo de senescal de su infantería. Entre los dos había un vínculo muy fuerte, al punto de que alguna murmuración atrevidilla me había llegado a los oídos, pero eso no era infrecuente dentro del mundillo de los almogávares, sobre todo cuando los protagonistas no eran muy dados a reproducirse con frecuencia. Debió de ser fuerte de verdad, porque Gómez de Palacín no se cortó lo más mínimo en acusar a Rocafort en muy buen tono, para ser escuchado en amplitud, de haber mandado asesinar a su señor. Lo hizo, además, en presencia de don Ferran, cuando entre muchos lo llevábamos a enterrar, a d'Entena, en la cripta de Sant Nicolau. Don Ferran, sabedor por d'Arenós de cómo las gastaba Rocafort en materia de insultos, ofensas y agravios diversos, tomó a Palacín bajo su protección, le mantuvo siempre a su lado y se lo llevó con él en su galera, para evitar que su exaltado comentario le costara el garganchón. Bien, pues ahí venía, en un bote —Muntaner, por las trazas, iría en otro— y ya dentro del alcance visual de un Rocafort tan inexpresivo como siempre, plantado en medio del pantalán y rechazando parlamentar con Thibaud de Cipoy. Era evidente que mientras no despejara de su enorme cabezón aquello que le impedía prestar atención a otras cosas, no valdría para nada.

El bote se acodó al pantalán. Palacín descendió remolcado no muy amablemente por dos hombres de Rocafort. Allí mismo le hicieron arrodillarse y un tercero, de reconocida maestría con el cortell, le liberó al instante de su cabeza, con el correspondiente surtidor de sangre, a la que se sumaban otros líquidos, menos fluidos y tirando a blancuzcos. Tras eso, y con la indiferencia del que se sacude un perro viejo, Rocafort pegó a la ojoplática testuz una fuerte patada, con lo cual la tal salió volando, describiendo una elegante parábola y acabando diez estadales lejos de allí, en el mar. En cuanto al cuerpo, un segundo y aún más soberbio patadón bastó para que cayese justo al lado del pantalán, donde si de Rocafort dependiera se quedaría para toda la eternidad.

—¿El otro?

—Por ahí viene —Cepoy señalaba un segundo bote, de igual tamaño, donde ya no costaba distinguir las nobles facciones de un Muntaner que, curiosamente, me parecía más calvo que nunca. Tieso, dignísimo y tan sereno como siempre, componía la imagen misma de la imperturbabilidad.

La escena era similar: el bote se abarloaba, dos manos se tendían al tranquilo Muntaner y éste ganaba el pantalán de un modo no excesivamente ágil, aunque de suficiente dignidad. «Ahora viene cuando le decapitan de otro tajo bien dado», tenía cara de pensar Thibaud de Cepoy —yo no le perdía de vista—, para descomponerse un poquito, de la sorpresa, cuando vio a Rocafort avanzar hacia él con los brazos bien abiertos, sonriendo como un oso satisfecho para darle un abrazo de los que descolocan las costillas.

—Cuánto me alegra verte bien, Ramón.

—Cuánto me alegra que me veas, da igual si bien o mal, Bernat.

Se sonrieron, y con amplitud. Llevaban demasiada historia compartida sobre sus hombros respectivos como para no estar encantados el uno con el otro.

—¿Qué tal te han tratado esos hijos de puta?

—No me quejo, dentro de lo que cabe, pero ya te daré luego los detalles. Ahí está el Cepoy, ya le veo. Ten cuidado con lo que haya venido a proponerte.

—¿Qué tal es?

—He conocido escurgons más cálidos, igual de sinuosos y bastante menos venenosos, pero no tiene un pelo de tonto. Bueno, ni de los otros. Te habrás fijado, ¿verdad?

Rocafort asintió con alguna solemnidad. Thibaud de Cipoy, en verdad, lucía la misma cabellera que un huevo cocido.

—Supongo que ahora tendré que hablar con él. Te querrás instalar, y bañar, y todo eso —Muntaner asintió—. Te pondría en las manos de Guillem —me señalaba—, pero me hace falta para entenderme con la gariba esa —por Cepoy—. Ahora, sus mujeres te aguardan con ansia, todas las que tiene. Planean dejarte como nuevo, tengo entendido. —Nos reímos, los tres, y con nosotros los aprensivos almogávares y venecianos que presenciaban la escena; todo parecía indicar que aquel día ya no se cortarían más cabezas—. Cuando acabemos con ése —de nuevo por Cepoy— nos iremos a cenar contigo, en la casa de Guillem. Una de sus mujeres, la que mata menos, cocina que te cagas, seguro que lo sabes. Bien, pues allí nos veremos.

Con Muntaner ya no hubo más. Le vi desaparecer, acompañado de un Oleguer que había surgido de a saber dónde, y que si bien no sabía dónde yo vivía seguro que sabría dar con mi casa. Si en algo jamás había fallado el buen Oleguer era en eso, en encontrar el camino.

* * *

—Según dice, su señor, el tal Charles de Valois, nos quiere, de momento, para que permanezcamos en prevengan. Nos toma bajo su protección; a todos los efectos seremos una fuerza perteneciente al Imperio latino de Constantinopla; se las apañará para que nos levanten la excomunión y, como nuestro jefe será francés, el Cepoy ése deis collons, pues nosotros vendremos a ser una especie de caballeros franceses expedicionarios, o algo así. De paso, su alianza con los venecianos se nos extenderá de un modo automático, de modo que, llegado el caso, hasta podremos contar con sus naves. Por lo demás, que sigamos con lo nuestro, como toda la vida, pero sin salimos de Macedonia. Dice también que cualquier día, una vez perezca el actual duque de Atenas, nos llamará para ir más al sur y defender el ducado, pero que hoy todavía no, que mantiene una tregua con sus vecinos. Una tregua de buitres, me parece. Según he comprendido, el duque de marras, un tal Guy de la Roche que probablemente sea un buen tipo —Muntaner asintió con alguna solemnidad— y que lleva un año muñéndose aunque sin terminar de cascar, se las ha compuesto para mantener la paz al precio de dejarse birlar unos cuantos castillos, pero una vez la espiche, y dependiendo de quién sea el nuevo duque, se armará la gorda. Será entonces cuando nos ponga en nómina.

—Si no he comprendido mal, no piensa pagarte un maravedí.

—Así es, Ramón. No mientras sigamos como estamos, aunque asegura Cepoy que no puede tardar mucho, porque al tal Guy de la Roche le da un vómito de sangre por semana. Por cierto, el que nos contrate, siquiera de un modo formal, será el nuevo duque. Con dinero de Valois, por supuesto, pero habrá de hacerse así para salvar las formas con el Papa y con los genoveses.

Muntaner se lo quedó pensando un largo minuto. No ponía cara de que aquello le gustase o no; simplemente, lo valoraba.

—¿Cómo piensas que será tener al Cepoy en plan capitán general de la Companyia, como si fuera un Roger de Flor resucitado?

—No pienso hacerle caso. Ningún caballero, ningún adalid, ningún almugaden se le acercará para nada. Las órdenes las seguiré dando yo, le contaré lo que me dé la gana contarle y espero que así comprenda su papel: ser la reina madre, y nada más. Se cabreará, por supuesto, pero no tendrá nada que hacer, porque si se marcha muy ofendido su señor pondrá otro que comprenda mejor. Lo que busca el Valois es tener un perro rabioso bien a mano, para que muerda cuando él quiera y a quien él quiera, y si para eso tiene que mirar para otro lado mientras el perro se divierte mordiendo a otros, pues mirará, por supuesto. Si el Cepoy no ha comprendido que su papel es de cabrón consentidor, que se lo piense por su bien, o se amargará la vida más de lo razonable.

Cayó un silencio un punto espeso. Me preguntaba si no sería el momento de ser discreto y dejarles solos —desde hacía un buen rato era una sobremesa para tres; las mujeres, con buen sentido, se habían marchado al poco de acabar con una cena tan extraordinaria como todas las que ideaba Llura cuando deseaba ser extraordinaria—, pero ahí Rocafort empezó de nuevo. Me sonó, un instante nada más, a que deseaba dejar claro que ya tenía un intendente y de ningún modo se planteaba volver a cambiar de intendente.

—¿Pudiste salvar algo?

—Hasta que volvió Cepoy de aquí, absolutamente nada. Tras eso, sí, aunque sólo algo—, mis libros, mi ropa y poco más. Lo me más me dolió fue que también desplumaran a mi gente, a Oleguer y a los demás. Menos mal, aun así, que no se los cargaron.

—¿Cómo fue?

Lo pregunté porque me parecía que debía decir algo, no ya porque sintiera una excesiva curiosidad.

—Una completa estupidez. Ferran es un buen tipo, pero de una ingenuidad asombrosa. Es lo malo de ser infante, hijo de rey, hermano de rey y quizá en su momento padre de rey. Los que son como él piensan que nada malo les podrá ocurrir jamás, que por muchas insensateces que hagan siempre aparecerá su papá con las galeras, los infantes o el oro, y les sacarán de donde se hayan metido, además de que siempre marchan muy bien escoltados y eso les hace ser desmedidamente imprudentes. —Hizo una pausa, para echar un largo trago del muy buen vino que Claudera compraba seguía yo sin saber dónde—. Cuando dejamos Thassos, en vez de aproar al sur para ganar el Jónico y desde allí seguir a Trinacria bordeando la costa calabresa y así esquivar lo más que pudiéramos a los corsarios venecianos y genoveses, quiso darse una vuelta por la costa este de Tesalia, pues tenía por allí una vieja cuenta que ajustar con no sé cuál antiguo pirata veneciano, uno que se había establecido en un lugar llamado Almyros, justo enfrente de la punta norte de Negroponte, y en una isla cercana, una que se llama Skópelos.[14] Ferran no llevaba demasiada gente a bordo, pero en los dos casos fue suficiente para dejar todo arrasado. Tras eso seguimos a Caristo, el puerto principal de Negroponte, donde Ferran pretendía saludar al gobernador, un buen amigo, decía, de la casa de Aragón. Allí nos dimos con diez galeras venecianas nuevecitas, bien armadas y rebosantes de ballesteros. Aun así el burro de Ferran insistió en amarrar, confiado en que la bandera de Aragón era un salvoconducto inviolable, para encontrar, nada más pisar el muelle, que se les echaban encima docenas y docenas de venecianos. En un santiamén le mataron cuarenta de sus hombres, y si a nosotros no nos hicieron ningún muerto fue porque me negué a desembarcar. Lo que no pude impedir fue que nos abordaran. Nos hicieron presos, a todos, y por supuesto se quedaron con todo lo que llevábamos a bordo de la maldita Hispanyola, en qué hora se me ocurriría subirme ahí. Tras eso nos repartieron entre dos castillos que tienen a la entrada de la bocana. Los míos y yo acabamos en el de Bourtzi, más pequeño, y Ferran y los pocos de los suyos a los que no se cargaron en el que llaman Castello Rosso, aunque ahí le tuvieron poco tiempo, pues a la semana, o así, se lo llevaron al de Saint Omer, en Tebas, para encerrarlo allí por cuenta del duque de Atenas, ese Guy de la Roche que lleva un año muriéndose pero que no hay forma de que reviente de una maldita vez. De su gente sólo supe que la facturaron a Venecia días después, me figuro que para venderlos o para ponerlos a remar. Temía que a nosotros nos ocurriera lo mismo, pero alguien debió de pensar, e imagino que fue Charles de Valois, que podríamos venirle bien para negociar contigo —apuntaba con el dedo a Rocafort—, y así hasta hoy. Ya ves, tú, lo que pasa por seguir las aguas de un puto infante de mierda. Si hubiéramos seguido nuestro camino, navegando de noche y escondiéndonos de día, como se debe hacer en el Egeo y en el Jónico, llevaríamos meses en Trinacria con nuestros ahorros a salvo. En fin…

Meneaba la cabeza y fruncía los morros, en gesto combinado de abatimiento y resignación.

—Hemos explicado a Cepoy que, o te devuelven hasta la última de las veinticinco mil onzas de oro que te llevaste, o que con nosotros no cuenten.

Muntaner elevó una ceja, en gesto de levísima esperanza.

—¿Y qué os dijo?

—Que verá lo que puede hacer. De momento ha traído con él tres o cuatro mil onzas, no sabía cuántas exactamente. Dice que no te las dieron en Caristo porque sospechaban que todo lo que llevabas a bordo nos lo habías birlado, y que cuando desembarcaras te colgaríamos sobre la marcha, pero que ahora, con el malentendido despejado, mañana mismo te las entregará, faltaría más.

Muntaner compuso el gesto universal de «bueno; menos es nada» y volvió a quedar en silencio, a la espera.

—Mañana seguiremos hablando con Cepoy. Tras eso se volverá por donde ha venido, dijo que a Caristo. Si lo hace con una contrapropuesta, regresará en cuanto tenga una respuesta. Si no, pues ya no le veremos por aquí. Nos ha ofrecido llevarte a Caristo, con los tuyos, en calidad de pasajero distinguido. Allí te conseguirá espacio en alguna flota que salga para Kriti; desde ahí no tendrás problemas en dar con algo que te lleve a Mesina. ¿Quieres que le digamos algo?

—Sí, que prefiero quedarme aquí unos días, con mis amigos. Ya pensaré después si me atrevo a ponerme, otra vez, en manos de los venecianos. Ahora, si me disculpáis —se levantaba—, prefiero irme a dormir. No es que haya sido un día de los agotadores, pero el hecho es que tardaré un poquito en volver a sentirme bien. Con vuestro apoyo.

Nos levantamos, Rocafort y yo. Le sonreíamos, también.

* * *

Quince días después, ya bordeando abril del año del Señor —o de quién carall fuera— de 1308, el grueso de la Companyia Catalana d'Orient se congregaba en la plaza de armas de Cassandria. El objeto de la convocatoria era presentar al conjunto de los cuatro mil y pico almogávares y los cerca del millar de caballeros un conjunto de acuerdos que se habían discutido hasta dos días antes con el conde Charles de Valois, titular del Imperio latino de Constantinopla, a través de su enviado, el caballero francés Thibaud de Cepoy. Según los tales acuerdos, la Companyia, que dejaría en pocas semanas de seguir excomulgada, se constituiría en unidad militar al servicio del Ducado de Atenas, su bandera sería la francesa, su pabellón el del conde de Valois y su capitán el ya citado Thibaud de Cepoy. Por lo demás, todo seguiría igual; a saber: el senescal jefe sería Bernat de Rocafort, el intendente Guillem de Tous y el senescal de la infantería Gisbert de Rocafort. La Companyia residiría en Cassandria por tiempo indefinido, atacando y hostigando al Imperio bizantino tanto como le fuera posible. Cada hombre recibiría una paga, por mes, de cuatro onzas de oro si era un caballero o un adalid, dos si era un almogávar de a caballo o un al— mugaden, y una si era un almogávar. Las soldadas se liquidarían por anticipado, cada cuatro meses, de modo que, si el acuerdo era ratificado por la asamblea de la Companyia —ya lo había sido por el Consell deis Dotze, por unanimidad—, esa misma tarde —aún no era mediodía— todo el mundo recibiría sus primeras dieciséis, ocho o cuatro onzas de oro, y además sería un oro de primera calidad, no como el del cabrá del Andrónic. —Ahí los vítores ya se hicieron incontenibles; era indudable que Rocafort dominaba el arte de hablar a las tropas y levantar adhesiones inquebrantables. Por lo demás, lo que se obtuviera en los saqueos, y eran libres para devastar la Macedonia entera si les apetecía (más vítores), sería para ellos, como siempre había sido. Tras eso correspondía votar. Primero, los que se manifestaran a favor —un rugido y un mar de brazos en alto, como era de prever; Rocafort sonrió, encantado; no esperaba menos—; después, los otros —ni un solo brazo; entraba en lo posible que algunos, quizá, no lo vieran tan claro, pero no ha nacido quien se atreva, en un sistema de corte asambleario, a ser el uno entre cien, si no entre mil, que disienta.

—Pues asunto concluido —añadió para terminar—. Todo el mundo a cobrar. En dos días salimos para Macedonia y, recordad, desde ahora mismo ya somos franceses. —Carcajada general que Cepoy no entendió, y no sólo porque no comprendía ni jota de catalán, y menos del muy abrupto, nada culto, que se hablaba en Morella, sino porque Rocafort le daba la espalda, y gracias a su inmenso corpachón le había sido imposible ver el tajante corte de mangas que su senescal jefe había dedicado a Francia, al rey Philippe IV, al conde Charles de Valois y a él mismo.

* * *

Unos días después mi vida se había vuelto distinta. Nada que no esperase, pues bien sabía cómo era la del intendente, pero aun así sentía un punto de malestar, pues era la primera campaña desde que llegamos a Constantinopla que no emprendía con el grueso de la fuerza. El intendente general debía ocuparse allí, en Cassandria, de lo mismo que se había ocupado tanto tiempo en la lejana Gallípoli, siendo indiferente que antes se llamara Ramón y ahora Guillem. Las funciones eran las mismas, las obligaciones también, y si algo había cambiado era la responsabilidad, pues ahora era mayor, y también la libertad de acción, pues era significativamente menor. Dejando de lado la cuestión principal, defender a nuestras familias —a todas; los turcos y los turcopóls, en un imprevisible ataque de confianza personal, me habían responsabilizado de las suyas, a fin de marchar más ligeros; por cierto, que también me llamaban ata, y eso que más de la mitad tenían edad para ser el mío— y proteger nuestros ahorros y nuestro tesoro, los de cada uno y el general. Dado que Cassandria estabo más expuesta que Gallípoli, Rocafort me había dejado una fuerza de cincuenta caballeros, trescientos almogávares, cien turcopóls y ciento cincuenta turcos además de los hombres de mar, que serían, entre todos, algo menos de trescientos. En principio, suficiente para proteger, al tiempo, un ataque contra el istmo y un desembarco en alguna de las muchas playas de la península. Eso significaba que mis instintos militares no tendrían por qué padecer, y no lo hacían, pues no eran ésos los que sufrían. Eran los otros, los que no sabía si llamar políticos, o diplomáticos, o a saber qué. Eran de un tipo nuevo para mí, de modo que no los comprendía, o no del todo; por fortuna contaba con Claudera, y ella sí que los entendía. Del todo y a todos.

Muntaner y los suyos habían marchado para Caristo, Kriti, Corfú y Mesina —hasta la primera en la propia nave de Cepoy, aunque sin éste, pues se había empeñado en marchar con la Companyia, dado que, a fin de cuentas, era su capitán—, una semana después de salir la Companyia para Salónica, el primero y más importante de los objetivos de la campaña. Lo era por ser una ciudad rica y grande, tanto que tenía su propio sistema republicano, pese a formar parte del Imperio bizantino. Teniendo Rocafort como tenía carta blanca de nuestro protector Charles de Valois, no pensaba dejar piedra sobre piedra, cosa que de veras lamentaba perderme, y no por el saqueo, porque como ya era costumbre la parte de los que nos quedábamos atrás sería similar a la de los que marchaban adelante, sino por el deseo de seguir siendo uno más a la hora de cargar, descalabrar, degollar y en su momento ver qué me había correspondido, en oro, en armas o en mujeres. Lo último, no porque me acuciara el deseo de violar —aún no me habían dejado a pan y agua de la cosa del pecado—, sino por procurarme alguna esclava jovencita que pudiese ayudar en casa, ya que mis desbordadas mujeres así era como estaban: desbordadas.

Muntaner recibía muy de vez en cuando mensajeros de la fuerza explicando por dónde se andaba y qué cosas se hacían, pero a mí me llegaban cada dos días. Los enviaba Cepoy, abiertos y en francés. Su destino era Caristo —sin especificar más; allí ya sabrían qué hacer con ellos—, y si no se molestaba en cerrarlos era por comprender que de ningún modo yo los dejaría pasar sin antes darles un vistazo —así habría sido, por supuesto; quebrantar un lacre jamás ha sido un problema para los catalanes, y supongo que tampoco para los venecianos—; de este modo me mantenía muy al día de lo que sucedía en Macedonia, lo cual, para cierta sorpresa por mi parte, no era el aplastante paseo militar contra unos bizantinos idiotas, desmoralizados y mal mandados que Rocafort por unas razones, y Cepoy por otras, nos habían anunciado. Los macedonios contaban con un general, un tal Chandrinos, que no tenía nada que ver con todo lo que llevábamos masacrado. El tipo no sólo conocía su oficio, sino que no se dejaba impresionar por la terrible fama de la Companyia Catalana d'Orient. A eso se debía que tras dos meses asediando las murallas de Salónica Cepoy comenzase a preguntarse si tenía sentido insistir, cuando Macedonia estaba llena de riquezas mucho más fáciles de saquear.

Cada lunes salía para Caristo la galera de Cepoy, la cual regresaba el sábado más o menos inexorablemente. Salía con correo y con algunas provisiones —fruta sobre todo, y también vino— que a nosotros nos sobraban, y regresaba con más correo, así como, alguna vez, objetos de naturaleza personal para Cepoy o los suyos. Este correo igualmente llegaba en abierto, por las mismas razones que al sentido contrario. Jamás decía nada de interés, lo que me hacía pensar que ocultaba una cierta clave muy bien camuflada, y también que para las cosas serias el correo por escrito no valía, pues de vez en cuando aparecía un mensajero, el cual, curiosamente, siempre coincidía con Cepoy, pues éste había venido a pasar en Cassandria el día del Señor. Un Señor multilingüe, pues en nuestro idílico pueblecito se le rezaba en griego, en macedonio —guardaba con el griego la misma relación que el castellano con el aragonés—, en catalán, en veneciano, en francés y en turco el de los turcopóls. Cepoy, por cierto, jamás pisaba la iglesia, o eso me decían mis espías —no le perdían de vista, según me había ordenado

Rocafort—; en eso, era de reconocer, sí se comportaba como todo un almogávar.

Tres meses después, con la Companyia enfangada frente al Monte Athos —tras haberse visto en la dolorosa obligación de renunciar a la recalcitrante Salónica del correoso Chandrinos—, me llegó una carta de Muntaner, también abierta, si bien dudo mucho que nadie que no fuéramos él o yo comprendería su retorcida letra de no querer ser descifrado, y sus aún más tortuosas expresiones en un castellano apenas disfrazado de catalán, lo cual era una maldad más que una picardía, pues la lengua de Burgos se odia tanto con la de Girona, que son cantidad las palabras idénticas —sobre todo si se trata de conjugaciones verbales— que significan una cosa en un idioma y otra, bien distinta, en el otro. Si algún francés o veneciano destacado en Caristo pretendiera entender qué nos decíamos Muntaner y yo, lo tendría, sonreía según me lo decía, del color de las hormigas.

En esa carta Muntaner me relataba que había llegado a Mesina sin excesivo sobresalto, aunque con algún susto que otro, pues el Mediterráneo estaba sumamente revuelto, y no en lo climatológico sino en las tensas relaciones que se traían entre sí el conjunto de los países ribereños. El que no tenía un conflicto con unos lo tenía con otros, salvo la Santa Sede, que los tenía con todos, por eso había dejado de armar galeras; se las capturaban todas. A eso se debió a que la flota que dejó en Caristo, de cuatro naves a las que se les unieron cuatro más en Corfú, siguiera un curso similar al que seguiría un escurro de Montserrat —son las peores, precisaba—, para terminar fondeando en Mesina con todos los de a bordo sudando frío, por el pánico que les daba el posible verse con los genoveses. Allí explicó a Frederic que gracias a la caballerosidad del casi agonizante Guy de la Roche, duque de Atenas, había visitado en Tebas a su hermano Ferran, que le vio muy deprimido, quizá por creer que su captura, más su esquilme, fueron culpa suya, por pensar de los venecianos que serían tan caballerosos como rara vez eran los catalanes. Frederic dejó caer que pese a ser su hermano en nada podía socorrerle, pues se las tenía tiesas con los venecianos, pero don Jaume de Aragón sí que podría, gracias a sus mismos y poderosos argumentos de siempre: «o le soltáis, o ni una galera veneciana fondeará en un puerto de Aragón», de modo que al momento le mandaría un propio para explicárselo. Por lo demás, los venecianos de Caristo añadieron la cantidad de nada en absoluto a las onzas de oro que le dio Cepoy en Cassandria, de modo que, si no hubiera sido por la colecta que le organicé con almogávares, turcos y turcopóls, en el momento de redactar esas líneas, poco antes de salir para Djerba, el empleo-sinecura que le había dado Frederic, tendría una mano delante y otra detrás.

Era verdad que yo alumbré la colecta, con ayuda de mis mujeres y —gracias a ellas— de todas las demás en Cassandria, pues tenían presente a quién debían el haberse librado de un muy mal destino si el cabrá del Spínola hubiera logrado desembarcar en Gallípoli. No sé si ellas fueron las que convencieron a sus hombres de rascarse las faltriqueras y las butxaques, pero el hecho fue que levantamos otro tanto de lo que le devolvió Cepoy. Curiosamente, incluso los turcos, en principio indiferentes, arrimaron el hombro como lo hacen los hombres, conscientes de que Muntaner les había tratado, en todo momento, con la más imparcial y escrupulosa honestidad.

Al igual que Muntaner, mis fuentes de información no sólo eran las ortodoxas. De vez en cuando fondeaban en Cassandria bajeles de pescadores que me vendían el fruto de su trabajo, lo cual les agradecía con buen oro francés, y gracias a ellos solía tener una buena idea de lo que sucedía en el Egeo, desde Rhodas hasta Kriti y a lo largo de las docenas de islas tirando a grandes que le hacen parecer un laberinto para dioses borrachos. Según concluía de lo que me contaban los unos y los otros, a nadie se le ocurría navegar en solitario. Sólo había convoyes y escuadras más o menos numerosas, y las de carga navegaban con escoltas muy fuertes. No era que se hubiera declarado una guerra entre genoveses y venecianos, que supieran ellos, pero sí que de ningún modo se fiaban los unos de los otros, cuando menos más allá de la línea invisible que unía Cassandria con Caristo, pues al oeste de la misma eran aguas francesas y los genoveses de ningún modo se aventuraban ahí, deseosos de para nada complicarse la vida con su gran vecino del norte. Al este de la tal línea, sin embargo, era caza libre, aunque sólo de los inconscientes que se aventuraban de uno en uno y cuya eslora superase la de una barca de pescadores. Por lo demás, concluían, el Egeo seguía siendo el mismo mar paradisíaco de siempre.

Una inusitada e inesperada fuente de información era el capitán de la nave de Cepoy, la que iba y volvía de Caristo una vez a la semana. Cada sábado le traía por casa, donde mis mujeres echaban el resto en que cenase como jamás en su vida lo había hecho y se sintiera tan a gusto como si hubiese vuelto a su Murano natal. El ambiente no tenía nada de sospechoso —una cena como cualquier otra con una familia quizá no muy ortodoxa, pero nada que pudiese asustar a un veneciano que llevaba muchos años vagando por el Egeo—, de modo que a la tercera o la cuarta frasca de buen vino la lengua se le relajaba, y comenzaba con los cotilleos que suponía más inofensivos, usualmente a sutiles preguntas de Claudera. Jamás lo hacía en directo y por derecho; era divina en las artes de la insinuación tortuosa y de hacer que las bocas de los contrarios respondieran lo que sus voluntades habrían preferido guardarse. Así supimos, por ejemplo, que Rocafort había iniciado con Cepoy una negociación cuyo propósito era dejar de una vez por todas su larguísima soltería, que ya tenía treinta y siete añazos. Su objetivo era Jeanne de Brienne, hermanastra de Guy II de la Roche y bastante bien situada para optar al ducado de Atenas cuando el pobre diablo dejara libre la silla. Cepoy afirmaba que Rocafort tenía buenas posibilidades, tanto de hacerse con el alma de la bella como de ser en su día duque consorte de Atenas, a falta de mejores títulos a su favor con el convincente respaldo de la tremebunda Companyia Catalana d'Orient. Sin embargo, el tal capitán, Francesco di Messi se llamaba, sospechaba que no tenía posibilidad alguna, pues la tal Jeanne picaba mucho más alto, siendo como era, tan dulce como delicada, si la metían en la cama con el superpatán de Rocafort se arrojaría desde la torre más alta de su castillo, uno que tenía muy cerca de Tebas. En la opinión de aquel bienaventurado Messi, a Cepoy, un maestro de la manipulación, los continuos desaires que Rocafort le hacía en su calidad de indisciplinado senescal que no contaba con su jefe, le daban igual. Él había venido a lo que había venido, que no era otra cosa que identificar la mejor forma de controlar y gobernar a la ingobernable Companyia Catalana, para en su momento hacer que fuera un adecuado instrumento de convicción en las solas manos de Charles de Valois, y el resto no le importaba. Rocafort tenía una excelente opinión de sí mismo, como era notorio, pero lejos de los campos de batalla, donde las armas eran infinitamente más sutiles que las azconas y los manguales, no es que fuera uno de tantos, es que se volvía tonto del culo, y ya veríamos todos nosotros, con el paso del tiempo, cuál sería su verdadero destino en este mundo. Al llegar ahí solía ser necesario llevarle a la cama, entre Claudera y yo, y dejarle allí tirado para que la durmiera; mientras, nosotros dos, y Llura si le apetecía, desmenuzábamos sus palabras. Nada de todo aquello me afectaba de un modo directo, ni siquiera por la posibilidad de que Cepoy hubiera puesto el ojo en mí. Llura pensaba que bien podría ser así, pero Claudera sostenía que no. La clase de hombre que los franceses andaban buscando se habría de caracterizar por no saber pensar por su cuenta y con el ojo puesto muy lejos, y para mi desgracia Cepoy ya debía de tener claro que no era ése mi caso; mejor dicho, no era el mío más Claudera, que a fin de cuentas era la que ponía la mirada más allá del horizonte. Se conformarían con alguien bien mandado, que la hermandad no rechazara cuando tocase alzar el brazo y, eso sí, que se comunicara bien con ellos, con los franceses, y de ésos, en verdad, no teníamos muchos. No solíamos pasar de ahí, porque la especulación en espiral es un juego que acaba dando sueño, de modo que nos íbamos a la cama —tras revistar el estado de la cachorrada, la cual, para general alegría, se comportaba como una saludable carnada de bestezuelas—, no para pecar, que los bombos ya pasaban de siete meses, aunque algún consuelo me regalaban de vez en cuando, y para mí gran ternura las dos al mismo tiempo. Quizá tras acabar no me quedase como nuevo de mi cuerpo, pero de mi corazón podría jurar que sí, en el caso de que jurar no fuera una palabra tan sin sentido y tan estúpida; más aún, en el Egeo de los dioses, de los venecianos y de los genoveses. Allí una palabra de honor no valía nada, y un juramento menos todavía. De ahí que yo no jurase jamás, pero dejarme llevar por el sueño con mis dos mujeres abrazadas y ya dormidas, una de un lado y la otra del otro, ya era no lo más dulce que jamás habría imaginado se pudiera sentir, sino algo que, sospechaba, muy pocos hombres podrían siquiera imaginar.

* * *

Seguían llegándome noticias, y eran extrañas. Desde que pusimos pie no ya en Constantinopla, sino en Trinacria, jamás nos habían vencido a campo abierto. Era, pues, rarísimo, y preocupante, que aquel oscuro general Chandrinos no sólo se negase a rendir Salónica, lo cual, aun siendo fastidioso, era normal cuando se trataba de ciudades fuertemente amuralladas, sino que al frente de una fuerza no mucho más numerosa que los siete mil quinientos hombres de Rocafort, nos pusiera en fuga en un lugar conocido como Askos, al pie de unos montes llamados Tempelis, donde los dioses merendaban de vez en cuando, si había de hacer caso a todo lo que decía Claudera. Era una noticia inquietante, y de ahí que permaneciese pendiente de la próxima visita sabatina de Thibaud de Cepoy. Nos vimos, y no sé si con muchas ganas por su parte, pero el caso fue que me dio detalles abundantes, de la derrota y de sus prolegómenos. En esencia, el espíritu de la Companyia no era tan elevado como de costumbre, ya que Macedonia, una vez superada la primera impresión favorable, resultaba no mucho más fértil que los Monegros, y más o menos igual de poblada. La riqueza, de haber alguna, se concentraba en los monasterios, muy abundantes por allí, un misterio de la naturaleza como cualquier otro. El malestar se incrementaba, pensaba él, por culpa de Rocafort, cada día más dictador y menos caudillo, más irrazonable, más iracundo y menos dado a escuchar las ideas o las advertencias de los que formaban a sus órdenes, incluso de los que llevaban toda la vida luchando junto a él. Un trato al que de ningún modo los almogávares, o eso creía Cepoy, estaban acostumbrados, lo que les hacía pasar más tiempo gruñendo y maldiciendo que marchando y atacando. Cuando llegó el momento de vérselas con Chandrinos, Rocafort ni se molestó en estudiar el campo de batalla. Se lanzó a su estilo de siempre, un tanto a lo loco, para descubrir demasiado tarde que aquellos animales de bizantinos habían aprendido a clavar sus largas picas en la tierra y así hacer frente a la caballería blindada catalana. Cayó una gran cantidad de caballeros —Rocafort, no; hubo mala suerte hasta en eso—, a quienes los aviesos macedonios —parecían ser todos de por allí— remataron con la misma destreza y rapidez que los almogávares mostraban en tiempos mejores. La escena tuvo lugar bien a la vista de la infantería y de los turcos. Los unos y los otros, viendo que aquello no era lo acostumbrado, no sólo se negaron a cargar contra los bien parapetados macedonios, sino que les mostraron el culo y se retiraron en buen orden. Rocafort, después, bramaba de ira, y más porque a la vista estaba que su gente no le hacía ningún caso. Lo peor fue cuando insinuó que quizá convendría cortar unos cuantos cuellos para que así aquellos inútiles pusieran más interés, para recoger velas al ver que los más cercanos, los que le habían oído, empuñaban el chuzo y desenfundaban el cortell mientras le miraban fijamente. Volvió grupas y se dirigió al campamento, resoplando y blasfemando, aunque —pensaba Cepoy— sin haber llegado a entender lo que sucedía: los democráticos catalanes habían comenzado a retirarle su confianza.

Sería mediados de septiembre de aquel aciago 1308, mis mujeres francamente torpes y pesadas —ya ni consuelos me caían—, cuando supe que Rocafort abandonaba Macedonia y se internaba en la península Calcídica siguiendo su costa este. Su objetivo parecía ser —el mensajero no lo sabía— un grandioso monasterio situado en el extremo del mugrón más oriental de los tres que asomaban del sur de la Calcídica como si de una inmensa ubre se tratara. En realidad, explicó Claudera cuando lo comenté mientras cenábamos —los tres más Carlota—, no era un monasterio, sino docena y pico, arracimados los unos a los otros en el borde de un conjunto de montañas situadas al extremo de la subpenínsula. Según decía, por allí haraganeaban entre dos mil y tres mil monjes, todos hombres —se creía que padecían una fuerte animadversión por las mujeres, si bien por ellos mismos parecían sentir afectos singularmente apasionados, y ahí Claudera no apuntó nada más; no hacía falta—, y sólo sujetos a la no exigente autoridad del Patriarca de Constantinopla. Entre sus tesoros y Rocafort no parecía que pudiera interponerse otra cosa que un rayo divino, pues Chandrinos, viendo que se internaba en la Calcídica, invirtió el rumbo para enfilar el camino de Salónica, sin duda encantado de sí mismo. Pobres monjes, me decía para mí, aunque sin sentir una pena excesiva; nadie que detestase a las mujeres me la podía inspirar, quizá porque a mí no podían gustarme más.

Dentro de lo que cupo, los monjes no tuvieron tan mala suerte. Los primeros monasterios resultaron devastados, como era natural. Según me contarían después Berenguer y Ramón, nos llevamos todo lo que Rocafort consideró de valor en los de Chelandariou, Vatopediou, Dochiariou y Xiropotamou, pero tras ese último Cepoy se plantó: su mutuo y muy devoto señor, el conde Charles de Valois, difícilmente aceptaría que un cuerpo que mostraba su pabellón, además de la bandera francesa, cometiera tales desafueros con una comunidad religiosa, dándole igual que fuera romana u ortodoxa. Tuvieron unas palabras ciertamente fuertes, y además en público. Los almogávares más próximos ya veían la cabeza de Cepoy repetir la misma parábola que la de Palacín, pero ahí, sorprendentemente, Rocafort se arrugó. Algo le debió de mascullar el otro muy cerca de la oreja, porque tal reacción en el cada día más enloquecido Rocafort era impensable. No para mí; sabía por Messi que aún alimentaba esperanzas de coyunda con la bella Jeanne. Así, con el zurrón a medio llenar —el que me informaba sospechaba que aquellos monjes amanerados serían lo que fuesen, pero tontos de ninguna de las maneras; habrían movido todo lo que se pudiera mover al más apartado e inaccesible de los monasterios, uno que se llamaba Simonopetra y que colgaba de un modo inverosímil de un farallón altísimo cortado a pico sobre las aguas del Egeo—, retrocedían hacia el centro de la Calcídica, con ánimo de arramplar con todos los rebaños que pillaran para después regresar a Cassandria y hacer frente al invierno con la despensa lo más llena posible.

El mensajero que me alimentaba de noticias no lo hacía en secreto, pues era el procedimiento acordado con Cepoy —con el conocimiento de Rocafort— para mantenernos mutuamente al corriente. Iba y venía con un par de buenos caballos, de modo que por entonces, con la Companyia ya muy cerca, poco más de diecisiete leguas, le bastaban cuatro jornadas para ir y volver. No era un almogávar a caballo, sino un caballero joven, de los que aún no tenían armadura, y con fama de avispado. Le invité a cenar y a dormir en mi casa, lo que agradeció con alegría, pues era más o menos notorio que como la cocina del intendente no había otra en Cassandria. Fue gracias a eso que me llegara la primera noticia de algo que Cepoy insinuó la última vez que hablamos y que me había despertado la imaginación; mejor dicho, había despertado la de Claudera, ya que yo, mal que me pese, para eso seguía siendo un zoquete. No es que me considere idiota o incapaz de aprender, pues era muchísimo lo que había entripado en mi torpe cabezón desde que doña Meritxell me introdujera en los insondables misterios del alfabeto, pero a imaginar no se aprende, y a especular tampoco. Aquello me habría pillado enteramente de sorpresa si Claudera, días antes, no me hubiera demostrado, una vez más, que un par de insinuaciones desmayadas le bastaban para exhibir, hasta los últimos detalles, lo bien que funcionaba mi diosa de la predictividad particular.

Según el informante, cuya lengua trastabillaba un poquito por culpa del excelente vino de Claudera, pero sin que se le pudiera imputar estar como una cuba, eran ya unos cuantos, entre caballeros y adalides, los que lamentaban que Rocafort se hubiera echado a perder de la parte de la cabeza, pero bien fuera culpa suya o bien del destino, así no se podía seguir. El dictador en que se había convertido no sólo les estaba conduciendo al desastre, sino que lo hacía de un modo tan desagradable como injusto, así como enfrentado a las sacrosantas costumbres de los almogávares catalanes. Cuando uno caía en combate, sus bienes eran para los suyos, mujeres, hijos o lo que hubiera señalado libremente, y sólo en el caso de que no dejara nadie tras él, sus ahorros, los que tuviera, se incorporaban al tesoro común de la horda, lo que ahora significaba que pasaban a ser parte del tesoro general de la Companyia Catalana, pues a efectos prácticos las distintas hordas se habían fundido en una sola. Bien, pues corría la especie de que Rocafort pensaba ordenar que a partir de cuando él dijera no se hiciese así, sino que se incorporase al suyo propio, a su tesoro privado. Siendo aquello una grave aberración al menos habría podido dar una explicación, como que le hacía falta para realizar una gran boda, la cual redundaría en el beneficio general, pero ni en eso se había molestado. Todo aquello, aclaraba el beodo caballero, por el momento no eran más que rumores, aunque si se transformaran en órdenes el que debería implementarlas sería el intendente, me lo avisaba para que me lo fuera pensando. Siendo todo eso bastante grave, y aunque no dije nada mi cara debía expresar lo que pensaba, se animó a explicar que los mismos caballeros y adalides disgustados estaban empezando a pensar en el mejor modo de apartarle del mando, si bien de ahí ya no quiso pasar. Debía de suponer que con aquello había cumplido, así que, tambaleándose de un modo asaz cortés —eso y soltar un gran eructo era una cortesía inexcusable aprendida de los moros, ya que así se reconocía la exquisitez de los manjares, tanto de los sólidos como de los líquidos—, se dirigió a su piltra, dejándonos sumidos a Claudera y a mí en nuestros respectivos pensamientos.

—El destino se te acerca, xor Guillem.

En nuestro código de señales particular, cuando Claudera decía «xor Guillem» era que hablaba de cosas serias. Llura, en eso, no la imitaba. Como buena catalana legítima, el humor no era el peor de sus vicios, de modo que siempre hablaba en serio; una virtud como cualquier otra, si bien, y para mis adentros, el sutil estilo de Claudera, capaz de acuchillar a un centinela mientras lucía la más seductora de las sonrisas, me gustaba mucho más.

—Igual sólo es una murmuración interesada.

—Si te lo hubiera dicho Cepoy podría serlo, pero este pobre bobo sólo es un correveidile bien manipulado. Que le haya lavado el coco uno más listo, y a éste, a su vez, Cepoy, ya será otro asunto. Lo sabrás pronto, cuando vuelvan todos ellos. Si la conspiración sigue adelante, alguno se te acercará para pedirte que te unas, aunque no lo hará mientras Rocafort no te ordene que le pases lo de los muertos sin viudas. Para entonces deberás tenerlo bien pensado, para que resulte convincente tu cara de no saber nada de nada y de no querer pasar de ahí.

Me quedé cavilando, y era que cada día me costaba más trabajo descifrar los mensajes de Claudera. Ella, por su parte, no se impacientaba; de sobra sabía que mi velocidad de proceso interno, para según qué urdimbres, podría compararse a la propia de las vacas. Se limitaba, con algún gesto de incomodidad, a sujetarse su tremendo barrigón. Lo que llevara dentro la estaba destrozando a patadas, seguramente ansioso —Dios quisiera que no fuese ansiosa— por salir de ahí lo antes posible.

—¿Tú le crees tan loco para quedarse con las cosas de los muertos sin viudas?

—Y de los con viudas también. Está promocionándose, que no se te olvide, y necesita todo el oro que pueda juntar. La tal Jeanne debe de ser carísima, de modo que cuando Cepoy le consiga las entrevistas con las que sueña, intuyo que tras la Saturnalias deberá llegarse a su castillo con las mejores prendas y las más apabullantes riquezas.

Tras un minuto, más o menos, contesté.

—¿Cuáles entrevistas?

—La primera, con el dueño de la mano de la bella, que si no he descifrado mal las ramificaciones familiares de los Roche y de los Brienne será el actual duque, Guy II de la Roche, aunque si éste ya está en el Hades tendrá que vérselas con Gautier de Brienne. Sea el uno, sea el otro, su nihil obstat será necesario para que pueda postrarse ante la hermosa Jeanne con alguna esperanza de que no se le haga pis en el capel.

Debo reconocer que a veces mi mujer me daba miedo.

—¿Y cómo sabes todo eso?

—No eres el único que habla con Messi, querido. De todos modos —añadió con rapidez, para que yo no pudiera trazar primeras y segundas derivadas espirituales—, no le des a eso muchas vueltas, porque antes de que Cepoy le diga «vale, hombre, ya puedes ir a Tebas», la conspiración se le habrá echado encima.

—¿La dirigirá Cepoy?

—De ningún modo. Es demasiado inteligente para cometer un error como ése. Lo hará La Conspiración, sin que ninguno de los que la componen se haya significado de un modo específico, aunque para entonces los nombres de todos ellos ya estarán en boca de todo el mundo, y si no ya se ocupará el tal Cepoy de que así sea. No dejará que maten a Rocafort, eso sí. Por entonces será lo bastante impopular para que nadie proteste demasiado, de modo que los conspiradores podrían hacerse con el mando de la Companyia, y eso no es lo que desea el Valois, jamás pierdas eso de vista. Como tampoco podrán encarcelarle aquí, en Cassandria, lo razonable será que Cepoy se lo lleve a Negroponte, y desde ahí a saber dónde. Se irá con él, porque su misión habrá terminado. Después vendrá un tiempo de inestabilidad y desorden, porque no tendréis jefes. Igual, antes de marchar, te ofrece su puesto, el suyo, el de capitán, pero deberás decirle que nones, porque si lo haces te convertirás, lo quieras o no, en cómplice de la conspiración.

—¿Y eso sería muy malo?

—Sería catastrófico, porque al cabo de unos meses, cuando los ánimos estén más fríos y se haya repartido entre todos el tesoro de Rocafort, pues lo primero que hará La Masa será saquearlo, empezarán a echarle de menos. Una mala noticia cualquiera, da igual en qué consista, bastará para que la misma Masa busque un culpable, y ése, o ésos, serán los conspiradores. Se los cargarán, no te quepa duda. Sólo entonces podrás atreverte a sacar el hocico de la cueva. No antes, xor Guillem. No antes o te quedarás sin él. Por cierto —nuevo tono; me sonó más a mundano que a indiferente—, acabo de romper aguas —señalaba con displicencia un charco que se formaba entre sus pies—. Si no te importa, pon la casa en zafarrancho de parto y haz que Carlota se levante; suele dormir en cueros, de modo que no la mires mucho, haz el favor. No hagas preguntas, que ya le tengo dicho todo lo que debe hacer. Venga, muévete.

Me hacía una seña con la mano, como echándome. Su tono aún no era impaciente, aunque no tardaría en serlo. Por mi parte,

todo estaba empezando a darme vueltas.

* * *

Cepoy, Rocafort y la Companyia Catalana llegaron a Cassandria el 16 de octubre, acompañados de un violento temporal de lluvia y frío. No traían grandes riquezas, pero sí un buen rebaño de corderos y otro, no pequeño, de vacas y de bueyes. A falta de cosa mejor, aquello significaba que aquel invierno, a efectos nutritivos, no sería el peor de los seis que con él habríamos pasado en las distintas riberas del Egeo.

Por entonces yo era el decepcionado padre de seis preciosas hijas, seis; las dos últimas, Berenice la griega y Agnès la catalana. El pitorreo era el esperable, además de afable, pues era notorio que tanto las criaturas como sus madres no podían estar mejor. Todo sería paz y alegría de no pensar, alguna vez, en lo complicado que sería para mí buscarles a todas ellas un marido decoroso. Tendría que ir ahorrando desde ya para poder acumular seis muy buenas dotes, y eso si no seguían llegando más mujeres. Me tranquilizaba el admirar lo preciosas que ya eran las mayores, que a sus cerca de cuatro años no sólo deslumhraban de bonitas, sino de listas y despiertas. El estar siendo educadas por dos madres cuyas enseñanzas se complementaban de un modo admirable —las dos, pese a su tiernísima edad, ya sabían distinguir las letras del alfabeto catalán, así como los primeros de los números arábigos— les sentaba prodigiosamente, y no sólo por lo bien que las llevaban sus madres y sus tías, sino por aún no haber dado un espectáculo de llantinas, morros, pataletas, histerias o cualquiera de los infinitos tipos de cabreo con que los niños muy pequeños se vengan de sus padres por el mero hecho de haberlos engendrado. Tanto la una como la otra eran dos niñas envidiables, y a mí, como era natural, se me caía la baba cuando reptaban por mi cama para darme los buenos días mientras se me comían a besos. Era la mejor manera de comenzar la jornada que nadie podría imaginar, si bien los disgustos no solían demorarse más allá de la hora del desayuno, cuando el mundo entero regresaba, desdichadamente, a la realidad. Una realidad en la que Bernat de Rocafort ocupaba cada día más espacio, y más desagradable.

No llevaba una semana en Cassandria cuando me hizo saber lo que me habían anunciado primero el mensajero y después Cepoy, que a partir de aquel momento, y con carácter retroactivo al comienzo de la última campaña, la bastante infructuosa de Macedonia, los bienes que dejaran tras de sí los almogávares y caballeros muertos sin familia dejaban de añadirse al tesoro general de la Companyia, para engrosar el particular del senescal jefe; o sea, el suyo. Como no decir nada le habría parecido sospechoso —yo no habría deducido eso, pero gracias a los dioses Claudera seguía en la mejor de las formas—, le planteé la conveniencia de consultar, cuando menos al Consell deis Dotze, lo que no le pareció mal. Bien sabía yo que al menos siete de los doce —de los catorce, realmente— no podían ser más fanáticos de su causa, de igual modo que cuatro de los restantes me parecían en absolutos ignorantes de la conspiración en marcha, de la que no quería saber nada sin que tal cosa impidiera el enterarme de casi todo, y no directamente, sino por Ramón y Berenguer, que sí estaban al tanto, aunque, por fortuna, sin haberse dejado involucrar.

Según avanzaban las semanas hacia la Saturnalia —bueno, para no pocos de nosotros aún era la Navidad—, fui sabiendo que Rocafort ponía un empeño especial en estrechar él mismo el lazo que se había colocado en el pescuezo. Así, por ejemplo, me admiré un poquito al contemplar el sello que, muy orgulloso, se había hecho fabricar por un joyero veneciano, de los establecidos en Caristo. Le representaba coronado, a caballo y blandiendo algo así como una espada flamígera. Dijo, cuando se lo pregunté, que necesitaba un sello personal para su correspondencia con Charles de Valois o con Gautier de Brienne —todo parecía indicar que con aquel Brienne, del que me habían dicho era igual de alto y de rubio que yo, tenía más cosas en común de lo que pudiese nadie sospechar—, el cual se perfilaba como heredero del que habría debido ya morirse varios meses antes, el desdichado Guy II de la Roche. Nadie se toma en serio un aspirante a buena boda si no sella sus escritos de un modo acorde a su rango, sostenía Rocafort sin querer acordarse de que ni Roger de Flor, en sus días más delirantes, se había encargado nada tan ostentoso como eso.

Otra cosa que me dejó muy perplejo fue su hacer saber a unas cuantas viudas —todas ellas con hijas preadolescentes, aún impúberes— que, a la que volviese a ser seguro navegar por el Egeo, deberían plantearse la conveniencia de regresar con su prole a Catalunya, o a Mallorca, o a Trinacria, o adonde fuese, pues para la Companyia estaban empezando a ser un lastre fastidioso del que no le quedaba más remedio que librarse. Para unas cuantas aquello no tenía nada de negativo, siempre y cuando no tuvieran que pagarse su pasaje —un extremo por el que Rocafort pasó de puntillas, sin definirse—, aunque para la mayoría era un trastorno muy serio, pues no tenían lugar alguno donde se las esperase, o eran más de una viuda por familia —mi triángulo particular no era único en el seno de la Companyia—, o ni siquiera eran de las nuestras, sino esclavas turcas o moriscas promocionadas a la condición de catalanas, lo que pudiera no percibirse a simple vista, si bien bastaba con escucharles dos palabras para entender que de l'Empordá, precisamente, no eran. Su integración en las ultraconservadoras, si no racistas, sociedades trinacriense, mallorquína o catalana parecía cuando menos trabajosa, y más aún sin un varón que las protegiese —todas, sin excepción, eran analfabetas—; se las veía tremendamente preocupadas, o eso me contaba Giovanna, que tenía trato con la mayoría. Una preocupación que les mutó en algo que no sabían definir cuando, tras logar una entrevista privada con Rocafort, éste les hizo saber —de una en una y sin testigos; no era una historia contrastable— que podría revisar su caso, y aplazar la entrada en vigor de las medidas, si sus hijas impúberes le convencieran de que su educación se vería dificultada de verse obligadas a cambiar el aire del Egeo por el del Mediterráneo que baña las costas de Catalunya, Mallorca o Trinacria. Yo tenía presente ciertos antiguos comentarios del führer acerca del gran amor que Rocafort sentía por las niñas, de modo que comencé a notar molestias estomacales cada vez que las obligaciones de mi cargo me hacían sentarme con él, a explicarle cosas o a traducirle cartas. La sola idea de que aquel hurensohn —otro de los espectaculares vocablos normandos que al semiolvidado Von Blume no se la caían de la boca— pudiera pedir a Llura o a Claudera, unos años después, —conmigo en una tumba, si no devorado por los buitres—, que les llevasen a Eris o Meritxell para jugar con él a los papás y a las mamas, me descomponía de un modo tal que me costaba lo indecible mantener la cabeza lo bastante fría para seguir negándome no sólo a unirme a la conspiración, sino a encabezarla.

* * *

Fue una Saturnalia no ya triste, sino tensa. Se mascaba en el ambiente que algo estaba por ocurrir, aunque quizá no fuera más que la simple consecuencia de llegarme información tan reservada como privilegiada. No lo hacía directamente, sino a través de Ramón d'Alquer, al que habían insistido no sólo en que fuera de la partida, sino en que me atrajese a ella. Menos mal que supo resistirse, y con habilidad suficiente para no quedar marcado una vez los acontecimientos se desencadenasen y la Companyia Catalana quedara descabezada. Rocafort, por su parte, no daba muestras de inquietud. Seguía como siempre, convencido, en apariencia cuando menos, de haber sido bendecido por el dedo del Señor. Quizá influyera en eso el que Cepoy se había marchado a bordo de su galera, rumbo a Caristo, donde pensaba pasar la Navidad con los suyos venecianos; tenía por allí no sabía yo si sobrinos, o incluso hijos. Todo parecía en paz, de modo que nadie se mosqueó cuando el día 4 de enero de 1309 algunos de los miembros del Consell deis Dotze se dirigieron a Rocafort para decirle que, siguiendo sus instrucciones, habían comentado con las fuerzas desplegadas a lo largo y a lo ancho de Cassandria —la subpenínsula—, el nuevo procedimiento de asignación de bienes, armas y pertrechos de los que cayeran sin familia. En esa forma fue como Rocafort, bastante despreocupado y en compañía de su hermano Gisbert, al cual se le amaba tanto como a él, se dejó caer en una de las pequeñas salas de su cuasipalacio donde decían esperarle los reunidos, los cuales resultaron ser catorce, armados para el combate y bien provistos de cadenas. Cargarles con las mismas tras despojarles de sus dagas —lo único de carácter defensivo con lo que habían bajado— no les llevó más de un minuto, ya que, por grandes y fuertes que fueran ellos dos, los otros eran catorce y de ningún modo se andaban con remilgos o delicadezas. En cuanto a sus esperados gritos de llamar a su guardia personal en demanda de auxilio, lo cierto fue que no llegaron a dar ninguno, pues el plan estaba bien estudiado, al punto que dos de los catorce tenían por misión amordazarles a base de meterles en las bocas sendas madejas de lana, de las que usaban las mujeres para tejernos vistosos jubones. A continuación venía lo difícil, pues la ordalía tuvo lugar entre las horas de sexta y de nona, con el sol todavía muy alto. Se trataba de sacarles por una puerta trasera, cargarlos en una carreta, guarecerlos bajo una gran lona y desde allí llegarse al pantalán donde poco antes amarraba la galera de Cepoy; él fue quien hizo desde la proa la señal convenida para iniciar operaciones. A la guardia, no muy numerosa, se pensaba distraerla con un par de agradables jovenzuelas que distraídamente se acercarían por la puerta principal, a fin de pegar un rato la hebra con los encantados centinelas, y si con eso no bastaba, pues mala suerte, camaradas, porque tres o cuatro degollados a manos de supuestos amigos, con todo lo que andaba en juego, no irían a ninguna parte ni contarían para nada.

Media hora después Thibaud de Cepoy, más Bernat y Gisbert de Rocafort, así como una galera birreme de nombre Giulio Cesare, habían pasado a ser historia para la Companyia Catalana d'Orient, más que nada porque jamás volveríamos a verlos, ni en Cassandria ni en ningún otro lugar.

Otra media hora después —las campanas de la desvencijada iglesia de Cassandria tocaban a nona, señalando que aquella era la hora de la misericordia— el Consell deis Dotze se reunía en el palacio que una vez fue de Rocafort. Los que ya estaban al corriente ni pestañearon al oír la novedad —caso de Ramón y Berenguer—, y los demás tampoco protestaron demasiado, pues eran realistas y sabían detectar cuándo el viento rolaba de un modo irreversible. Sobre la marcha se decidió hacer pública la nueva, y con el razonable ánimo de que fuera buena nueva se decidió levantar arqueo del tesoro que los Rocafort habían acumulado y que se guardaba en los cuévanos del edificio, a fin de repartir entre los caballeros, adalides, almugadenes y almogávares en partes iguales —los catorce renunciaban de antemano a lo que pudiera corresponderles; no les importaba, porque ya eran bastante ricos— lo que fuera fácil de repartir —las monedas—, y lo que no lo fuera incorporarlo al tesoro general de la Companyia, para lo cual sería preciso poner al corriente al intendente general, hasta entonces en la inopia; durmiendo la siesta, más exactamente, y no porque tuviera sueño, sino porque mis mujeres se habían negado a permitir que me levantase. Así fue como, al fin y resplandeciente de inocencia, empecé a tener una idea oficial de que a Rocafort, desde hacía meses, la tierra se le abría bajo sus pezuñas.

Realizar el arqueo y establecer la cuota liquidatoria correspondiente no me llevó mucho más de una hora, de modo que al toque de vísperas el Consell deis Dotze hacía público que cada miembro de la Companyia recibiría, en cuanto se pasase por allí, la importante cantidad —cuando menos para un almogávar— de treinta besants[15] Dado que la soldada que Charles de Valois pagaba por mes y almogávar era dos besants —una onza de oro—, con la herencia del desaparecido Rocafort cada uno de ellos se daba con quince meses de paga, lo que justificaba buena parte del inmenso júbilo que atronaba las calles de Cassandria cuando las campanas tocaban a completas. La otra parte, no hacía falta que nadie lo explicara, nacía de haberse librado, al fin, de un dictador insoportable. «Es lo peor de vuestro carácter como pueblo —dejaba caer una filosófica Claudera—. Soportáis muy mal las dictaduras y las imposiciones por pedrots; os ahorraríais muchos disgustos, y no poca sangre, si aprendierais a sobrellevarlas un poquito mejor.»

* * *

La inestabilidad que había pronosticado Claudera no se manifestaba en exceso, pero era evidente, siquiera para el intendente, que la Companyia no tenía el porvenir muy claro. El mando, siquiera en teoría, estaba en manos del Consell deis Dotze, pero no lo ejercía, porque no podía. El Consell era un órgano consultivo y de control, no de tipo ejecutivo, de modo que apenas podía dar órdenes para que fueran cumplidas. Las pocas decisiones que corría el riesgo de tomar partían de propuestas mías, y si se las elevaba era por un estricto sentido del deber, en el temor de que todo aquello se viniese abajo, aunque poniendo el mayor cuidado en que nadie sospechara que trataba de hacerme con el mando.

Una vez superada la borrachera del coup detat los conspiradores se manifestaban a ratos procupados y a ratos exultantes, aunque siempre angustiados, como si presintieran que, al no haber actuado desde un consenso general —cosa inviable, por otra parte, pero eso sería otro asunto—, cualquier día podría levantar la cabeza el numeroso grupo de almogávares que, una vez pasadas a términos históricos las últimas fechorías de los dos hermanos, recordaban con nostalgia y creciente furor los dulces tiempos en que la Companyia, conducida por el heroico Rocafort, arrasaba campos, pueblos y naciones llenándoles las faltriqueras con toda clase de riquezas. Para Claudera todo eso resultaba elemental: «Sois una gente que no puede vivir sin un tirano; si es listo, cauto y decente se podrá perpetuar, pero siempre y cuando no deje de ser un tirano; como no lo sea os lo comeréis, y pondréis a otro, y así, tarde o temprano, elegiréis un nuevo Rocafort y la pesadilla empezará otra vez; no te queda más opción, xor Guillem, que aprender los fundamentos básicos de la tiranía, porque si cuando llegue la hora no das el oportuno paso al frente, todo esto —señalaba en derredor, indiscriminadamente— acabará por irse al diablo, y mucho me temo que con nosotros dentro».

Algo así debía de sospechar el conde de Valois, pese a que su mutismo me hacía temer que igual se había olvidado de nosotros. Sin embargo, a mediados de febrero llegó una pequeña flota veneciana —cuatro galeras— con su pabellón enarbolado en todos sus palos, sin duda para que no las supusiéramos hostiles y no la emprendiéramos con sus tripulantes una vez se aseguraran de que podían amarrarse al pantalán. A bordo venía un individuo del que habíamos oído hablar, aunque no recientemente; yo sólo recordaba que Muntaner le conocía, y que no lo despreciaba. Se llamaba Roger Des Laur o Deslaur. Era un híbrido de francés y catalán —lo primero por origen, familia, educación y carrera militar; lo segundo por haber nacido en el Rosselló, haberse criado entre catalanes y hablar nuestra lengua—, llevaba unos cuantos años al servicio de Charles de Valois y había sido designado por éste para ser nuestro nuevo capitán, toda vez que Thibaud de Cepoy no había parado de correr hasta Lyon. No traía noticias de los hermanos Rocafort, salvo que semanas antes fueron despachados, vivos, en una flota que salía para Nápoles, aunque a cambio traía la soldada de seis meses, correspondiente a los casi tres que se nos adeudaban y a los que irían de abril a junio de aquel 1309. A partir de que nos dijera eso nuestros sentimientos hacia él mejoraron ostensiblemente, y aún más cuando añadió que lo primero era lo primero y que mandásemos gente para retirar los bolsones que contenían los besants. Tras eso proponía que, una vez hubiera cobrado todo el mundo, nos reuniéramos a cenar, en tierra, y así nos explicaría qué tenía pensado el conde de Valois para la próxima campaña. Con aquello el buen hombre demostraba, cuando menos, que comprendía muy a fondo cómo era el carácter catalán —el oro por delante y luego ya veremos—, lo cual estaba bien para empezar.

Deslaur era un tipo muy correcto, cortés y de maneras elegantes, pero en absoluto relamido. Se le notaba el ser un militar de los de verdad en que si para expresar algo, lo que fuera, podía servirse de tres palabras, de ningún modo usaba cuatro. Gracias a todo eso, el ambiente a la mesa —los catorce miembros del Consell deis Dotze más el intendente, de una parte, y Deslaur con dos tipos que le acompañaban y que no decían nada, quizá porque no entendían nada, de la otra— no tardó en ser relajado, aunque muy atento, con todos nosotros —los catalanes— muy pendientes de las palabras del francés, casi todas expresadas en un catalán nada gutural —el nuestro sí que lo era, y mucho— y además suavizadas por un acento provenzal moderadamente musical y en absoluto desagradable.

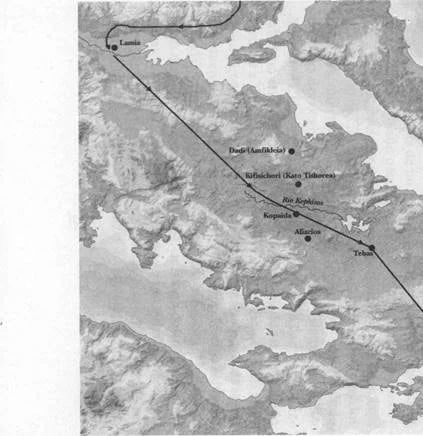

Comenzó explicándonos el estado del que pronto sería nuestro nuevo teatro de operaciones, un lugar de historia torturadísima que los antiguos llamaban Grecia y que desde hacía unas pocas generaciones, desde cuando las cruzadas comenzaron a llevar a Tierra Santa la palabra divina llevándose por delante todo lo que se les atravesaba en el camino, se subdividía en incontables ducados, principados, condados y otros tipos de unidades territoriales en que se combinaban las costumbres francesas con las que los cruzados habían encontrado por allí. La consecuencia, lo anunciaba con alguna solemnidad, era una formidable confusión, ya que todos aquellos miniestados, unos sometidos al supremo poder de Francia y otros no, se pasaban la vida no sólo guerreando entre sí, sino haciéndose toda clase de putadas los unos a los otros, para goce y disfrute de venecianos y genoveses, y en menor medida de los catalanes, aunque de los comerciantes, no de los mercenarios como nosotros. Redondeando el panorama se alzaba el fantasmón del Imperio bizantino, antiguo propietario de todos aquellos terrenos, al que no le había gustado nada que los cruzados se lo arrebataran y que desde sus fronteras macedonias y desde la costa de Anatolia no cesaba de incordiarles. A todo eso se añadía, por si fuera poco, la evidencia de que los turcos se avecinaban, despacito pero de un modo implacable, lo que preocupaba grandemente, pues si bien eran gente bastante atrasada lo compensaban siendo muchísimos, y su ánimo contrastado de avanzar hacia occidente partía no ya de llevar la palabra de su Profeta lo más lejos que pudieran, sino de que más al interior de Asia, de donde provenían, los mongoles y los tártaros les empujaban y les empujaban para quedarse, a su vez, con todo lo que se hallase más allá de las Portes de Ferro.

Era una buena introducción y la supimos agradecer. Después de todo, y hasta entonces, nadie se había molestado en explicarnos a quién masacrábamos, ni por qué.