NOTICIA DE FRANCISCO DE QUEVEDO

Y «LA VIDA DEL BUSCÓN»

POR

FERNANDO CABO ASEGUINOLAZA

EL AUTOR

Francisco de Quevedo y Villegas nació en Madrid el año 1580 en el seno de una familia de ascendencia montañesa; tanto su madre como su padre procedían de la Montaña santanderina, concretamente del valle de Torenzo. No obstante, su medio más próximo fue el de la Corte, en donde sus padres, y antes algunos de sus antepasados, ejercieron lo que podríamos considerar como puestos de funcionarios palaciegos de grado medio (azafata de la reina, escribano de cámara…), aunque con una posición suficiente como para poder acudir en los momentos difíciles a sus buenas relaciones con algunos de los principales personajes de la época. Estas circunstancias, la procedencia hidalga y su relación intensa con el medio cortesano, definirían algunos de los aspectos básicos de su visión del mundo y también de sus preocupaciones y vaivenes biográficos, siempre en relación con el ámbito del poder social y político.

La educación de Quevedo se ajustó de hecho a lo que se podría esperar de sus circunstancias. Fue alumno de los jesuitas en Ocaña (1597-1596), en donde adquirió la base de una sólida formación humanística, y después se matriculó en la Universidad de Alcalá de Henares. Allí alcanzó, tras cuatro años de estudios, el grado de bachiller en Artes, y también allí, de acuerdo a lo que parece una hipótesis probable, trabó amistad con el futuro duque de Osuna, con el cual quizá viajó a Sevilla huyendo de algún tropiezo con la justicia. Si es así, tenemos ya reunidos algunos de los lugares más relevantes del Buscón: la Corte madrileña, la Alcalá universitaria y Sevilla.

Poco después del traslado de la Corte a Valladolid (1600), Quevedo se mudó también a la ciudad del Pisuerga con el propósito de proseguir sus estudios universitarios. Ya que su madre había muerto poco antes (el padre falleció en 1586), su estancia en Valladolid se realiza bajo la tutela de Agustín de Villanueva, pariente del escritor y hombre de gran influencia en la Corte. Y allí estará hasta que, alcanzada la mayoría de edad, deje Valladolid para seguir a la Corte a su nuevo emplazamiento madrileño, en 1606.

Fueron estos años una etapa de tanteos en lo que se refiere a la carrera literaria. Quevedo no publica nada, excepción hecha de algunas apariciones esporádicas como poeta en obras ajenas o en las Flores de poetas ilustres (1605) de Pedro de Espinosa, una antología que recogía textos de los mejores ingenios contemporáneos. Ello nos muestra a un Quevedo que empezaba a labrarse una notable reputación, al menos como poeta. Había comenzado a darse a conocer, de hecho, durante sus años de estudiante en Alcalá de Henares. Pero recién iniciada la tercera década de su vida fue en Valladolid donde conocería el mundillo literario y también sus primeros éxitos como poeta de vario registro. Mantuvo entonces correspondencia con Justo Lipsio, el gran referente intelectual del momento, y, en un orden diferente que nunca será incompatibilidad, empieza a ganar fama con su talento burlesco difundiendo opúsculos de este cariz.

Son sólo un conjunto de noticias aisladas las que tenemos de este período. Datos escasos de una trayectoria literaria y vital que no resuelven el problema cronológico del Buscón. Lo que debe ser señalado, a pesar de ello, es el carácter sin ninguna duda extraordinario que tiene un texto como el que nos interesa en fechas anteriores a 1605. Hasta entonces ninguna obra extensa; en prosa, nada más que papeles burlescos, como puedan ser la Premática que este año de 1600 se ordenó, las Premáticas y aranceles generales, la Premática contra los poetas güeros o las Capitulaciones de la vida de la Corte. Y es innegable que ciertos motivos, numerosas imágenes e incluso textos casi completos, como el referido a los poetastros, serían retomados en el Buscón. Pero parece también difícil de negar que, al hacerlo, se produce un salto cualitativo que convoca todos estos materiales en una estructura diferente y, sobre todo, más ambiciosa, tanto por su extensión como por su coherencia interna y grado de elaboración.

La primera obra en prosa de alguna mayor ambición, escrita por Quevedo todavía en la etapa vallisoletana, fue el Sueño del juicio (hacia 1605), que se apresuró a dedicar, según las copias, al duque de Lerma y al conde de Lemos; esto es, los aristócratas de mayor influencia en este momento. Ya en Madrid, a partir de 1606, desarrolló su vida en el ambiente cortesano al tiempo que velaba por sus intereses económicos, especialmente los relativos a sus derechos sobre el señorío de La Torre de Juan Abad, y ampliaba cada vez más su espectro literario. Así, por ejemplo, incidió de lleno en las preocupaciones políticas y morales con su Discurso de las privanzas, escrito seguramente en estos primeros años en Madrid; en la erudición polémica con su España defendida (1609); en las traducciones filológicas del Pseudo-Phocílides, de Anacreonte o de Jeremías. Y también dio continuidad en esta época a la serie de los Sueños y conoció un éxito extraordinario, a partir de 1611, con las jácaras, de tono germanesco y protagonistas patibularios, en donde se afina hasta el extremo su capacidad para la agudeza grotesca. Pero en esos mismos años estaba escribiendo también el extraordinario conjunto de poemas morales que agruparía en la colección Heráclito cristiano, cuarenta poemas que enviaría a su tía Margarita en 1613.

Los años siguientes (1613-1618) fueron fundamentales para Quevedo, aunque aparentemente decreciese su productividad literaria. Llamado por su antiguo amigo el duque de Osuna, entonces virrey de Sicilia, marchó a Italia y allí ejerció con intensidad su ambigua posición como hombre de confianza del de Osuna. Viajó incluso a Madrid como emisario suyo, entre otras cosas con el objeto de allanar el camino para el nombramiento del duque como virrey de Sicilia. Y cuando éste cayó en desgracia, tras la subida al trono de Felipe IV, el escritor atravesó igualmente por momentos difíciles y, cabe suponer, de una notable desorientación e inseguridad en sus relaciones con la Corte.

Con todo, en seguida volvió a la actividad literaria. Ya en 1620 publicó, por encargo de los agustinos recoletos, un epítome biográfico sobre Tomás de Villanueva. Tiene un particular interés este dato porque nos lleva a considerar el hecho de que se trata de la primera obra de su pluma que vio la letra impresa, excepción hecha, claro es, de los poemas sueltos en los preliminares de distintos volúmenes o antologados por Espinosa en sus Flores. Hasta entonces parecía suficiente la difusión manuscrita de sus textos, que podía hacer llegar a los lectores más pertinentes o dejar circular sin mayor responsabilidad por su parte. Ahora sería un motivo tan especial como la beatificación del religioso de Villanueva de los Infantes lo que daría lugar a la primera excepción de la regla.

En los años inmediatos a la muerte de Felipe III (1621) Quevedo cerró el ciclo de los Sueños con el Sueño de la muerte, terminó una de sus obras más ambiciosas, Política de Dios, y escribió los Grandes anales de quince días, en los que narraba los hechos que se sucedieron en las jornadas posteriores a la muerte del rey, hechos de los que había sido, además, testigo directo y muy interesado.

Prueba de su progresiva acomodación a la corte del nuevo monarca y de su aproximación al nuevo valido, el Conde-Duque de Olivares, es que se las arregló para acompañar a la expedición real que viajó a Andalucía en 1624, pernoctando en sus posesiones manchegas de La Torre de Juan Abad; y volvió a integrarse en la comitiva que acompañó a Felipe IV en el viaje a Aragón de 1626. Se ha presumido que llevó consigo alguna de sus obras, y lo cierto es que al poco de su estancia en Zaragoza aparecieron impresos, aunque sin su autorización explícita, varios textos suyos. Algo que, como hemos visto, resulta extremadamente inusual en su proceder. Excluir su participación, o al menos tolerancia tácita, en esta repentina actividad editorial no parece verosímil. El caso es que en Zaragoza se editaron en el mismo 1626 Política de Dios y el Buscón, y en 1627 vieron la luz en Barcelona los Sueños junto a otros opúsculos de tipo festivo. ¿Refleja todo ello la confianza de Quevedo en su situación, al mismo tiempo que la prudencia de publicar los textos fuera de Castilla? ¿O es la simple consecuencia de la circulación incontrolada de manuscritos entre los cortesanos que acompañan al rey? Más bien parece lo primero, aunque sea difícil afirmar nada con total seguridad. En todo caso, y dejando ahora de lado el Buscón, obsérvese que son todas obras recientes, con la excepción de cuatro de los Sueños, aun cuando el último, que cierra la serie, lo sea también, y justifica la vigencia y el interés de la publicación de los restantes. Además, como veremos en seguida, esta relación con la imprenta le acarrearía muy pronto problemas. Y si en el caso de las otras obras se da la circunstancia de que Quevedo las acabó publicando en ediciones autorizadas, respecto al Buscón nunca dijo ni hizo nada, al menos de forma directa y explícita. Ni siquiera cuando Luis Pacheco de Narváez denunció, hacia 1630, ante el Santo Oficio el Buscón junto a otras obras de su pluma que habían aparecido publicadas en los años previos. En el Indice inquisitorial de 1632 se incluía entre las prohibidas un conjunto de obras «impresas antes de 1631, hasta que por su verdadero autor, reconocidas y corregidas, se vuelvan a imprimir». Entre ellas, hay que suponerlo, el Buscón. El relato sobre Pablos quedó de nuevo al margen, y en el Indice de 1640 se vería reducido, por eliminación, al difuso conjunto de «libros, tratados impresos y manuscritos» que su autor repudia.

Además de las denuncias y dificultades con la Inquisición, los años que siguen hasta la muerte de Quevedo no arrojan más claridad sobre su relación con el Buscón, aunque fueron muy fértiles desde el punto de vista literario. Después de escribir El chitón de las tarabillas (1630), la etapa de proximidad al Conde-Duque de Olivares parece terminar. De hecho, la animadversión hacia él se reflejaría en textos como La hora de todos y la Execración contra los judíos (1633). Se inicia así un período que condujo a su detención fulminante y encierro en San Marcos de León (1639-1643). Recobró la libertad con la salud quebrantada, para morir el 8 de septiembre de 1645 en Villanueva de los Infantes.

LA OBRA

De estas peculiares circunstancias, en especial de la reserva de Quevedo respecto al Buscón, se deriva la dificultad, hasta ahora irresoluble, para datar la obra. No hay por el momento ningún dato conocido que permita resolver esta incógnita. A diferencia de lo que ocurre con otros textos suyos que también circularon en forma manuscrita, carecemos con relación al Buscón de referencias concretas de tipo externo, como podría ser la datación directa o indirecta de los manuscritos. Tampoco contamos con menciones explícitas de terceros: de hecho ni siquiera se relaciona a Quevedo abiertamente con el Buscón hasta la primera publicación impresa en 1626. De otro lado, la impronta de esta obra en la literatura española de la época sólo se ha reconocido de forma nítida en textos posteriores a 1619 (año del regreso definitivo de Nápoles): entre otros casos, el Pedro de Urdemalas, de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, o el Lazarillo de Manzanares (ambos de 1620).

Así las cosas, parece digna de consideración la hipótesis de que el Buscón fuese objeto de varias revisiones y que su primera versión sea menos juvenil de lo que viene siendo común suponer entre la crítica. Se descubre en él la influencia de la Segunda parte del Guzmán (1604) y hay referencias internas, nunca diáfanas, que hacen pensar en un período posterior, al menos, a 1606.

Porque lo cierto es que resulta ser un relato de una gran complejidad literaria y de una no menor heterogeneidad compositiva. La tensión básica de la escritura de Quevedo —que su primer biógrafo, Pablo Antonio de Tarsia, resumió en un «En cuanto escribió, quiso singularizarse»— queda bien patente también en esta ocasión. No hace falta insistir en su relación con la tradición picaresca, que se había reavivado a partir del enorme éxito del Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, publicado en 1599, al que muy pronto siguieron numerosos émulos con diferentes perspectivas acerca de este atractivo modelo literario. Sin embargo, también se congregan en el texto quevediano otros géneros y formas menores, de carácter agudo y festivo por lo general, que le dan un carácter extremadamente peculiar. Se ha hablado incluso de miscelánea en este aspecto, dada la tendencia de la obra a incluir modelos y tradiciones formales diversos, algo que, en otro nivel, es también propio del Guzmán y de otras muchas obras narrativas contemporáneas. Pero lo peculiar de Quevedo posiblemente sea la extraordinaria densidad de estas inserciones, que a veces son de un detallismo muy minucioso. En el nivel superior, y como simple muestra, cabe apreciar las distintas voces que irrumpen en el relato de Pablos, a veces a partir de encuentros del protagonista con orates como el arbitrista, el maestro de esgrima o el soldado, que constituyen una galería inolvidable de seres que parecen encerrados en su propio discurso, sin posibilidad alguna de salir de él: idiotas en el sentido estricto del término. En otras ocasiones se trata, en cambio, de verdaderos «microgéneros» que se incrustan con gran eficacia y pertinencia en el desarrollo narrativo. Recuérdese la Premática contra los poetas hueros (II, 3), la hilarante carta de Alonso Ramplón (I, 7) o incluso las explicaciones de don Toribio a modo de guía y aviso sobre la vida en la Corte (II, 6), que concilian diversos modelos y géneros burlescos autónomos.

La relación del Buscón con la realidad contemporánea es sobre todo literaria y textual. Puede considerarse, pues, una relación mediata o indirecta si se quiere, pero en absoluto irrelevante. El grueso del material literario del que parte Quevedo son los géneros bajos, del ámbito de lo risible y burlesco, como, para mencionar una tradición suficientemente expresiva, la comedia del Quinientos, que proporciona algunos patrones básicos para figuras como la del militón o la del ermitaño. Se trata de un material que remite a un proceso prolongado de conformación, por cauces y con manifestaciones muy heterogéneos, que debe entenderse como el resultado de una labor modalizadora de largo alcance, perceptible ahora desde la perspectiva proporcionada por textos como el nuestro.

Si tomamos como muestra el célebre jamelgo del rey de gallos (I, 2), percibiremos la presencia de una amplia tradición descriptiva que, además de a nombres como Teófilo Folengo, nos lleva a algunos de los principales representantes de la rica poesía burlesca del siglo XVI: ahí están Cristóbal de Castillejo y Sebastián de Horozco. En el episodio pupilar de Alcalá (I, 3) subyace una tópica estudiantil bien surtida de antecedentes, como los de Juan Arce de Otálora, Horozco, Luis de Pinedo, Cristóbal de Villalón, Francisco Narváez de Velilla y, por supuesto, Mateo Alemán. Si atendemos, en cambio, a personajes como el ama de Alcalá (I, 6) o el sacristán coplero y su composición al Señor San Corpus Christe (II, 2), topamos con algún recuerdo de Horacio y con tradiciones humanísticas como la de la ironía sobre la santa ignorancia, asociadas, a su vez, a ciertas formulaciones, como las del santoral facticio y burlesco, que conducen hasta la Edad Media. Casi en cualquier dirección que nos movamos surge este cúmulo de motivos, personajes y temas, cuyo precedente inmediato radica en el siglo anterior, pero que con frecuencia hunde sus raíces en la época clásica.

Habría que añadir, por supuesto, todo el acervo de cuentos tradicionales, facecias y apotegmas, un sustrato sin el cual serían impensables obras como el Buscón. Sin olvidar tampoco la crítica de costumbres —como modos de vestir, tratamientos, formas de religiosidad, juramentos— que fue formalizándose en misceláneas, diálogos o tratados específicos como, por poner un caso, el Galateo español de Lucas Gracián Dantisco (1593). Y qué decir de la poesía erótica, que surge, inopinada, en el juego del vocablo —«de tercio y pelado y pelo y apelo y pospelo»— que Pablos desarrolla maliciosamente ante unas damas tapadas (III, 2).

No obstante, lo más reconocible de la narración quevedesca es el presentarse como la relación autobiográfica ficticia de un individuo escandalosamente deshonroso, de hecho un criminal, y de raigambre social despreciable; hablando siempre, claro está, desde la perspectiva literaria e ideológica de Quevedo. Con distintos matices, en ello hay una radicalización y posiblemente también una subversión de la novedad fascinante que supuso el Lazarillo a mediados del siglo anterior y que continuó, con talante distinto, el Guzmán. Hacia esos textos mira con especial intensidad el Buscón, tanto a través de algunos episodios y personajes como, en un nivel más general, mediante ciertos aspectos llamativos de la organización de la autobiografía: genealogía deshonrosa, servicio a amos —sólo uno en el caso de Pablos—, proceso de aprendizaje, etcétera. E incluso en el hecho de dejar suspendida la conclusión de su peripecia vital.

Esta obra de Quevedo ha sido también objeto de frecuentes reproches, especialmente a la luz de su comparación con el Lazarillo y el Guzmán. Muchas veces se le ha afeado, incluso ya en su propio tiempo pero sobre todo por parte de la crítica decimonónica, su querencia por los elementos escatológicos o la virulencia y la crueldad de muchos pasajes. Contemporáneamente, sustituyendo el reproche moral o pudibundo por el formalista, se ha lamentado un aparente desvío de la tradición que conduciría hasta la verosimilitud de la novela decimonónica. Y también se le ha achacado a su autor el dejarse llevar por el puro juego verbal en detrimento de valores más hondos de la construcción literaria. Muchas de estas observaciones señalan, al cabo, que el Buscón no encaja en los modelos literarios y estéticos que se atribuyen a lo que para nosotros es la novela picaresca y en la que se presupone que tiene su lugar el relato de Pablos. Empero la vena literaria del Buscón no es la del realismo decimonónico, al menos según su entendimiento más estereotipado, sino que tiene más que ver con el ámbito de lo que, también modernamente, se entiende como grotesco, con un notable componente burlesco y paródico. Es en esa línea precisamente como adquieren su sentido la mayor parte de los aspectos del Buscón que de otro modo sólo se pueden entender como excesos, desviaciones o prontos típicos de la irreflexividad juvenil.

Dentro de la propia obra de Quevedo, las afinidades más relevantes en lo que se refiere al diseño del narrador y protagonista de la obra se encuentran en los lugares donde construye una primera persona abiertamente ficticia. Textos, en suma, como las Cartas del Caballero de la Tenaza o las jácaras del ciclo de Escarramán, en donde irrumpe con una gran eficacia burlesca e ideológica una forma de expresión en primera persona que subraya la degradación del supuesto enunciador y que actúa como cauce para el exhibicionismo más descarnado. Lo mismo que sucede, dentro de nuestra obra, con la carta de Alonso Ramplón (I, 7). Se trata de una forma radicalmente autodescalificadora, en la que se sobreponen de modo muy patente, aunque siempre implícitos, los acentos de la voz autorial. Es una voz impostada la de estos personajes. Un resultado al que se llega a través de una estilización muy agresiva o, con otras palabras, abiertamente manipuladora. Desde el punto de vista literario, éste es uno de los logros fundamentales del arte de Quevedo.

La voz de su narrador no se concibe desde el efecto de perspectiva ni a partir de la pretensión de verosimilitud psicológica, sino sobre la base de este espeso entramado de tradiciones descriptivas, agudezas y apodos, géneros burlescos, parodias de modelos discursivos, que, en el bastidor de una trayectoria biográfica más bien simple, convergen en una creación sin duda muy intencionada.

Es aquí donde cobra un inusitado relieve la figura de don Diego Coronel de Zúñiga, que, tras mucho tiempo de haber sido considerada como la contrafigura positiva de Pablos, ha terminado por revelar una turbiedad de intención que tiñe buena parte del texto. La clave para ello ha sido la consideración del linaje de los Coronel bajo el prisma de su origen converso y del hecho de que Quevedo coincidiese con algunos de sus miembros. Y no es sólo que el significado del desvelamiento de la verdadera identidad de Pablos por parte de su antiguo amo en el libro III se vuelva dudoso, sino que el mismo comportamiento de don Diego y sus supuestas primas adquiere unas connotaciones al menos equívocas. En efecto, las primas de don Diego casi actúan como busconas, haciéndose invitar por Pablos, y ya no pasa desapercibido el desmedido afán por casar a las niñas que muestran sus mayores. De otro lado, el hecho de que don Diego sea tratado de primo por las doncellas, eufemismo para referirse a menudo al amante o incluso al rufián, y el que compartan además residencia, fomenta la desconfianza sobre la verdadera naturaleza de su relación, especialmente si consideramos lo peculiar de la actitud recelosa y vigilante del pretendido hidalgo. Extraña también es la actitud de los amigos de don Diego, quienes, tras haber atraído a Pablos junto a las damas, tan pronto escurren el bulto ante la posibilidad de aflojar la bolsa como juegan con cartas marcadas o se muestran dispuestos a apalear nocturna y alevosamente a Pablos. Por no hablar del intrigante episodio del intercambio de capas y la paliza subsiguiente.

Por primera y única vez, el lector tiene la sensación de que lo que en verdad está ocurriendo va mucho más allá de lo que Pablos percibe, o al menos de lo que cuenta: considérense, por ejemplo, los comentarios de la Paloma, cuando Pablos se recupera de sus heridas, refiriéndose a don Diego, su amigo y las dos muchachas («un pícaro y otro pícaro … una alcorzada y otra redomadona»). Y seguramente lo más importante de todo esto es que se hace patente que más allá de la facilidad para el mote, para la violencia verbal explícita o al menos transparente, hay también en el Buscón una capacidad alusiva más indirecta, y por ello más difícil de captar. Así, por ejemplo, no dejan de ser interesantes las perspectivas abiertas ante el dato de que la familia de los Villanueva, a la que pertenecían Agustín de Villanueva —pariente político y tutor de Quevedo durante su etapa en Valladolid— y su hijo Jerónimo de Villanueva, tenía ascendencia conversa y era conocida como Cabra.

Esta capacidad para la alusión y la introducción de aspectos no inmediatos ni evidentes ha visto dificultada su percepción por la rotundidad y efectismo del estilo y por la violencia y agresividad de las burlas más aparentes. Algo semejante se podría decir de la coherencia estructural del texto: su distancia del patrón valorativo que se ha venido aplicando a la tradición novelística ha impedido muchas veces el apreciar del todo la presencia de otros principios organizativos. Es patente, por ejemplo, que Pablos describe una trayectoria en la que tanto su pretensión de ascender socialmente como el sentimiento obsesivo de vergüenza constituyen un sustrato determinante. Pero no es necesario recurrir a explicaciones psicoanalíticas ni preconizar la consistencia psicológica del personaje para justificarlas. Parecen más bien motivos claves en la interpretación quevediana de la picaresca, y precisamente por ello el discurso de Pablos los integra de una forma recurrente. En esa misma dirección adquieren sentido las reiteraciones que a lo largo de toda la obra hacen hincapié en la familia del personaje como un recordatorio permanente de su identidad. Sin embargo, las repeticiones pueden ser también indicio de diferencias y cambios. Son varias las veces en que se reiteran determinados motivos quizá para mejor resaltar que el papel de Pablos ha variado, pasando de testigo o incluso víctima a participante activo. Si Pablos criticaba al clérigo poeta como hacedor de «coplas pestilenciales» y componedor de oraciones como la del «Justo Juez» con que proporcionar material a los ciegos, él mismo acabará por dedicarse al negocio (III, 9) ya casi al cabo de su narración. Si se vio engañado por la apariencia santurrona de un ermitaño que lo terminó desplumando con la baraja, más tarde Pablos se disfrazará de fraile para, repitiendo el ardid, aligerar mejor la bolsa de sus compañeros de partida. Por último, el banquete grotesco al que asistió asombrado en la residencia de su tío el verdugo tendrá su réplica en el singular simposio en el que compartirá mantel, como uno más de ellos, con los desuellacaras sevillanos.

El Buscón es, en fin, una obra de enorme densidad literaria en la que la fuerza de algunos de sus componentes anima con demasiada frecuencia las lecturas reductivas. Con seguridad, carecemos aún de muchas de sus claves e incluso de la perspectiva adecuada para aproximarnos a una obra que, a pesar de recurrir constantemente a otros textos y tradiciones previas, tiene una indudable originalidad. La cuestión decisiva es la de la peculiaridad del modo de representación propio de este texto tan estudiado y, aún hoy, irreductible en buena medida al asedio crítico.

EL TEXTO

El texto del Buscón que aquí se edita es, con mínimas alteraciones, el correspondiente a uno de los tres manuscritos que, además de las ediciones que se suceden a partir de 1626, nos han transmitido esta obra de Quevedo: concretamente el manuscrito que se guarda en la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid y se conoce como B o Bueno, por haber sido Juan José Bueno, bibliotecario de la Universidad de Sevilla en el siglo XIX, su primer poseedor conocido. La razón básica para la elección de este testimonio radica en su calidad —es una copia muy cuidada, con toda probabilidad muy próxima al autor— y en la plausible hipótesis de que se trate de la última versión de la obra.

Los otros dos manuscritos son conocidos como S y C, el primero por hallarse en Santander, en la Biblioteca Menéndez Pelayo, y el segundo porque formó parte del archivo de la Catedral de Córdoba (actualmente se encuentra entre los fondos de la Real Academia Española). Ambos parecen corresponder a estadios anteriores en la realización del Buscón.

Todo ello sugiere un proceso extenso en la elaboración del Buscón, a lo largo del cual Quevedo habría vuelto sobre el texto para modificarlo de forma sustancial. En este proceso acaso haya que incluir también algunas de las ediciones, las cuales, aunque nunca fueron autorizadas explícitamente por Quevedo, podrían acaso transmitir intervenciones directas del autor. Sería el caso hipotético de la princeps de Zaragoza de 1626(E) y, según algunos estudiosos, el de una edición contrahecha publicada en Barcelona en 1628. Y téngase en cuenta también que es muy posible que el manuscrito B sea de hecho posterior a las primeras ediciones impresas.

Como se puede apreciar, la situación es extraordinariamente compleja, en especial por la falta de consenso crítico entre los especialistas. De otro lado, hay que insistir una vez más en el hecho de que no hay ninguna constancia de que Quevedo se haya referido nunca de manera directa a su obra, a pesar de que todo indica que la tuvo muy presente en distintos momentos de su vida. Como desde luego la tuvieron sus enemigos, que tomarían el Buscón como uno de los blancos predilectos para sus ataques.

La cuestión remite en último término a las prácticas de escritura de Quevedo, entre las que destaca su afán de revisión y reelaboración de textos, motivos y hallazgos verbales, y a su relación no siempre clara con la imprenta, entre otras cosas por las responsabilidades a que daba lugar.

La tradición editorial de la obra conoce distintas fases que dependen de la mayor o menor atención a los manuscritos y a las distintas valoraciones de que éstos han sido objeto. Hasta 1852, las ediciones del Buscón parten de la princeps, o más exactamente de las dos ediciones de Madrid de 1648, a su vez dependientes de la de Zaragoza de 1626. Posteriormente, y durante casi sesenta años, el de Aureliano Fernández Guerra será el Buscón por excelencia. En su edición se hizo patente por primera vez una preocupación textual rigurosa, aunque no fuese don Aureliano más allá de corregir las presuntas deficiencias de E (la princeps) a la luz de otras ediciones antiguas. A partir de 1917, los manuscritos empezarían a ser utilizados en la labor editorial. Ese año el hispanista francés Raymond Foulché-Delbosc editó la obra con la novedad de haberse servido de una copia, al parecer incompleta, de la lista de variantes del manuscrito B elaborada por Aureliano Fernández Guerra, para corregir las lecturas que éste consideraba erróneas en la princeps, que seguía siendo el texto de referencia. En 1927 Américo Castro realizó una edición de la obra basada en el manuscrito S. La siguiente nueva edición no se hizo esperar: en el mismo año de 1927 Robert Selden Rose dio a conocer la suya, en la que, aun utilizando E como soporte básico, tenía en cuenta tanto el elenco de variantes de B como el manuscrito S. Y en 1932 Luis Astrana Marín añadía, en la preparación del texto para su edición de las Obras completas de Quevedo, una fuente inédita, como era una copia del códice perteneciente a la catedral de Córdoba (manuscrito C).

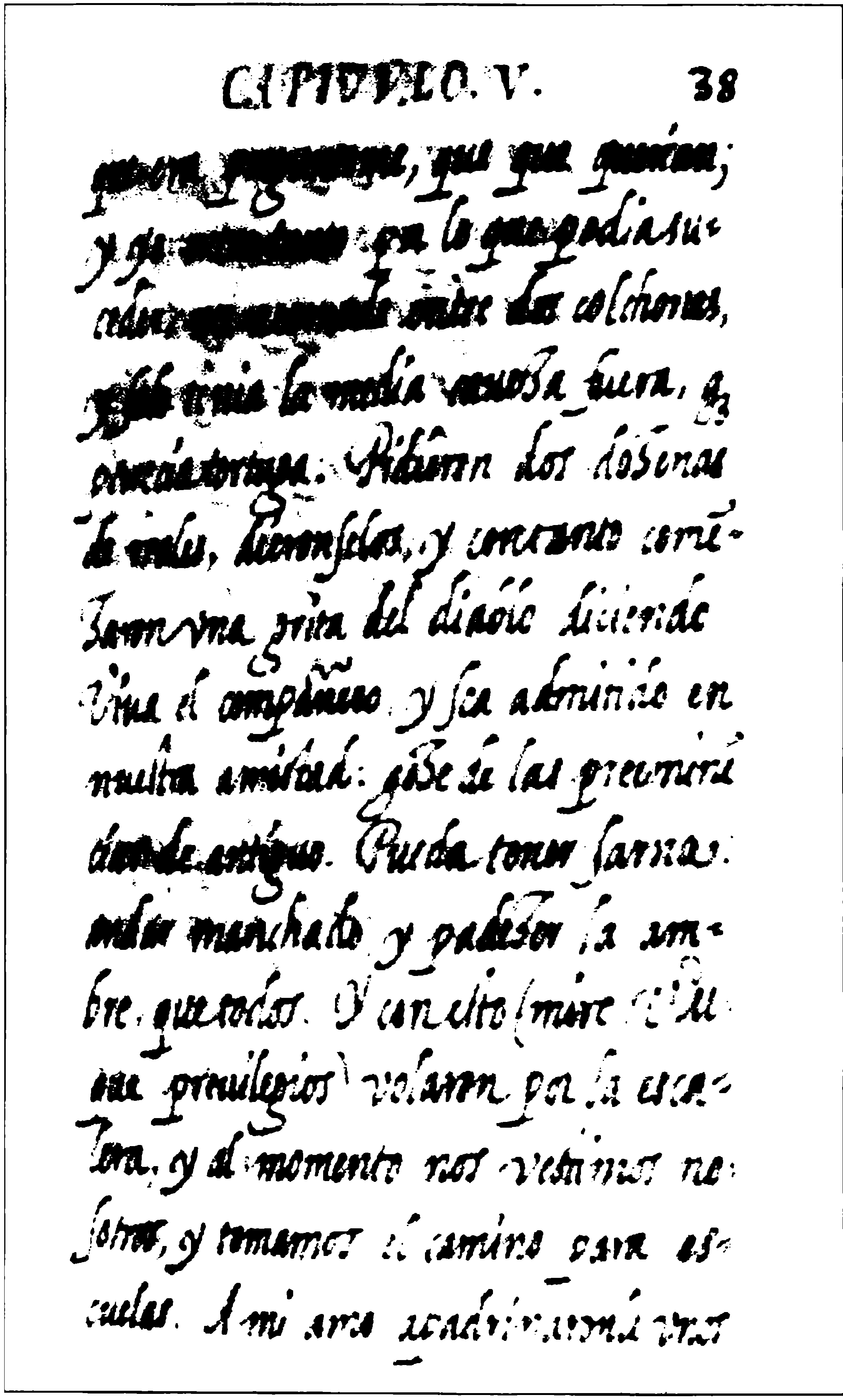

Folio 38r del manuscrito B; el texto se corresponde con el de las pp. 39-40 de la presente edición.

Pero el hito fundamental de la tradición editorial moderna del Buscón fue indudablemente la edición crítica realizada en 1965 por Fernando Lázaro Carreter. Frente a la situación tan confusa que se había creado con el uso irregular y un tanto arbitrario de los distintos testimonios, acometió un pormenorizado examen de las variantes de los impresos y manuscritos primitivos y concluyó que Quevedo había realizado dos versiones del texto: la más antigua sería la identificada con el manuscrito B, mientras que la segunda redacción, considerada como definitiva, es a la que apuntaría el arquetipo [X], que Lázaro trató de reconstruir con la ayuda de los que consideraba sus tres testimonios básicos: S, C y E. Al mismo tiempo desestimaba la intervención del escritor en las primeras ediciones de su obra.

La unanimidad a que dio lugar el trabajo de Lázaro se rompió con la edición realizada por Edmond Cros en 1988, donde con argumentos de distinta índole invertía el estado de cosas aceptado, al postular B como segunda versión de la obra, y por tanto referencia fundamental para una edición adecuada del texto quevediano. Poco después, en 1990, Pablo Jauralde hacia pública su propia edición del manuscrito Bueno, que consideraba transmisor de la única versión que se podría atribuir a Quevedo. A partir de ese momento, el manuscrito B parece haber alcanzado un papel editorial conforme al prestigio que tuvo ya desde las primeras noticias que circularon sobre él. No obstante, las cuestiones abiertas en el debate sobre el texto del Buscón siguen siendo numerosas y de hondo calado. Las fundamentales son las siguientes: primero, ¿a qué momento de la carrera literaria de Quevedo corresponde B?; segundo, ¿en qué medida intervino el escritor en los demás testimonios y qué clase de relación guardan entre sí?; tercero, ¿han de ser consideradas algunas de las ediciones como resultado de la intervención de autor sobre su texto?; y por fin, ¿cuándo escribió Quevedo el Buscón?

LA CRÍTICA

La presente edición se basa en la publicada en la «Biblioteca Clásica» de Editorial Crítica en 1993, donde se recoge mi argumentación en favor de la posterioridad e idoneidad del manuscrito Bueno y se incluye un análisis detenido de los asuntos sólo esbozados aquí. Con respecto a la cuestión crucial del texto de la obra deben tenerse en cuenta, conjuntamente con las introducciones de las ediciones ya mencionadas y los trabajos en que Cros y Jauralde adelantaban sus planteamientos, los argumentos expuestos por Alfonso Rey en una serie de publicaciones que se inicia el año 1991. Puede verse, por ejemplo, «Para una nueva edición crítica del Buscón», Hispanic Review, LXVII (1999), pp. 34-35, y «Las variantes de autor en las obras de Quevedo», La Perinola, IV (2000), pp. 309-339, en donde se da noticia de sus anteriores trabajos. Pablo Jauralde reitera y contextualiza su posición en el marco de una interpretación general de la obra en «Enmiendas ideológicas al Buscón», La Perinola, II (1998), pp. 87-103. Es también muy apreciable, especialmente por su anotación, la edición de Ignacio Arellano (Espasa Calpe, Madrid, 1993).

Resulta de gran interés en numerosos puntos la visión general de la obra que plantea Paul J. Smith en Quevedo. El buscón, Grant & Cutler, Londres, 1991. Sobre la biografía de Quevedo y otras muchas cuestiones conexas es ahora ineludible el libro de Pablo Jauralde Francisco de Quevedo (1580-1645), Castalia, Madrid, 1998.

Si las disparidades a la hora de establecer la fecha o el texto son grandes, no lo son menos las que afectan a la interpretación y valoración del sentido último de la obra. Leo Spitzer, en «El arte de Quevedo en el Buscón» (recogido en Gonzalo Sobejano, ed., Francisco de Quevedo, Taurus, Madrid, 1978, pp. 123-184), y Fernando Lázaro Carreter, en su trabajo de 1961 «Originalidad del Buscón» (reimpreso sin notas como estudio preliminar de la edición de la «Biblioteca Clásica»), defendieron el ingenio, especialmente desde una perspectiva lingüística, como el factor decisivo de la obra, aunque el primero insistía en relacionarlo con el desengaño barroco y el segundo destacaba su gratuidad. Esta concepción va de la mano, por lo general, de una datación temprana del texto, como ya hicieran en su tiempo estudiosos como Narciso Alonso Cortés (1918) o Robert Selden Rose (1927). Precisamente para situar el ingenio lingüístico quevedesco en su contexto histórico, social y literario son fundamentales el libros de Maxime Chevalier Quevedo y su tiempo: la agudeza verbal, Crítica, Barcelona, 1992, y el de Monique Joly La bourle et son interprétation, Université de Lille III, Lille, 1986. Un punto de vista contrario, proclive incluso al entendimiento alegórico de la obra y más centrado en el análisis de la acción que en el estilo, defendieron autores británicos como Alexander Parker, en Los pícaros en la literatura. La novela picaresca en España (1599-1753), Gredos, Madrid, 1975, o Terence E. May, «Good and Evil in the Buscón: A Survey», Modern Language Review, XLV (1950), pp. 319-335.

A propósito de la construcción interna del Buscón siguen resultando muy sugerentes los libros de C.B. Morris The Unity and Structure of Quevedo's «Buscón», University of Hull, Hull, 1965, y de Gonzalo Díaz-Migoyo Estructura de la novela. Anatomía del «Buscón», Fundamentos, Madrid, 1978. Muchas observaciones relevantes, aunque en sentido contrario a las anteriores, se encuentran también en el artículo de Domingo Ynduráin «El Quevedo del Buscón», Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, LXII (1986), pp. 77-136. Ejemplo de una posición que también disiente como cuestión de principio de la proyección de categorías críticas y teóricas contemporáneas a una obra como la de Quevedo son las observaciones de Pablo Jauralde en «El Buscón como relato», en Jean Canavaggio, ed., La invención de la novela, Casa de Velázquez, Madrid, 1999, pp. 213-231.

En relación con lo anterior se sitúan asimismo los esfuerzos por ahondar en la figura del narrador y en su relación con el autor. Como muestra de este lugar crítico que ha requerido la atención de gran parte de quienes se han aproximado a la obra, cabe mencionar un trabajo de Edward Williamson, «The Conflict between Author and Protagonist in Quevedo's Buscón», Journal of Hispanic Philology, II (1977), pp. 45-60, y otro de William Clamurro, «Interpolated Discourse in the Buscón», Revista de Estudios Hispánicos, XV (1981), pp. 443-458. Ambos inciden en la presencia de tendencias contradictorias en la articulación interna de la obra.

Jenaro Talens, desde el ámbito español, fue pionero en el planteamiento de una interpretación política del texto de Quevedo en Novela picaresca y práctica de la transgresión, Júcar, Madrid, 1975. René Quérillacq ha apuntado en una dirección semejante, aunque insistiendo en el alineamiento del escritor con los puntos de vista nobiliarios, en «Des leçons du Buscón», Mélanges offerts à Maurice Molho, Éditions Hispaniques, París, 1988, pp. 479-490.

Con una orientación no tan unívocamente política, pero decisiva para entender aspectos cruciales de la naturaleza literaria y también ideológica del Buscón, deben tenerse en cuenta los trabajos de Edmond Cros, con su insistencia en la dimensión carnavalesca de la obra. Destacan en este aspecto sus libros L'Aristocrate et le carnaval des gueux. Étude sur le «Buscón» de Quevedo, CERS (Université Paul Valéry), Montpellier, 1975, e Ideología y genética textual. El caso del «Buscón», Planeta-Cupsa, Madrid, 1980. En este sentido, las consideraciones sobre las peculiaridades de la risa que el texto solicita y sobre el sentido último de su componente burlesco han ocupado un lugar cada vez más importante en la reflexión crítica. En este terreno ha destacado Maurice Molho, con varios ensayos en los que, entre otras cosas, ha puesto de relieve la capacidad extrañante y distanciadora de la burla quevedesca: Introducción al pensamiento picaresco, Anaya, Salamanca, 1972; «Más sobre el picarismo de Quevedo: Buscón y Marco Bruto», Mester, IX (1980), pp. 75-93.

Ya Molho había relacionado la obra de Quevedo con la disolución del «pensamiento picaresco». Francisco Rico, por su parte, lo situó en el marco de la pérdida de pertinencia de los hallazgos formales y estructurales del Lazarillo y el Guzmán en La novela picaresca y el punto de vista, Seix-Barral, Barcelona, 1970 (nueva edición ampliada en 2000). Otros estudiosos, como Michel y Cécile Cavillac («A propos du Buscón et du Guzmán de Alfarache», Bulletin Hispanique, LXXV, 1973, pp. 114-131) o Richard Bjornson («Quevedo's Anihilation of the Picaro», Iberoromania, IV, 1974, pp. 41-66), han insistido en la inversión de los presupuestos de los relatos picarescos previos por parte de la obra de Quevedo.

Mención aparte merece la consideración de aspectos concretos del texto que abrieron nuevas vías para la interpretación de la obra. Seguramente el más llamativo de todos ellos es el que gira en torno a la desconcertante figura de Diego Coronel de Zúñiga. Dos trabajos de mediados de los años 70 que recordaban el origen converso de este linaje tuvieron una gran influencia sobre la crítica posterior: Carrol B. Johnson, «El Buscón: D. Pablos, D. Diego y D. Francisco», Hispanófila, LI (1974), pp. 1-26, y Agustín Redondo, «Del personaje de don Diego a una nueva interpretación del Buscón», Actas del V Congreso Internacional de Hispanistas, Burdeos, 1977, vol. II, pp. 699-711. Volvió así a un primer plano de atención la evidente insistencia de la obra en la cuestión de la pureza de sangre, como demuestra el trabajo de Henry Ettinghausen «Quevedo's Converso Picaro», Modern Language Notes, CII (1987), pp. 241-254.

Como revisión general de las cuestiones que sigue suscitando la obra destaca el trabajo de Carlos Vaíllo (también editor destacado del Buscón) «El Buscón, la novela picaresca y la sátira: nueva aproximación», en S. Fernández Mosquera, coord., Estudios sobre Quevedo, Universidade de Santiago, Santiago de Compostela, 1995, pp. 265-279.

A continuación se incluyen seis fragmentos de comentarios e interpretaciones del Buscón en los que se pueden reconocer algunos de los problemas básicos señalados por la crítica, pero también algunas de las principales orientaciones y patrones valorativos de la obra. A veces éstos se expresan de una forma ciertamente radical e incluso reductiva; sin embargo, siempre resultan iluminadores por su capacidad para resaltar distintos aspectos del conjunto. El contraste que su lectura sucesiva provoca no es la consecuencia menos interesante de la selección. El primer pasaje es contemporáneo de la obra: se trata del texto preliminar dirigido «Al lector» y situado al frente de la edición de Zaragoza, 1626. El segundo de los fragmentos, de Fernando Lázaro («Originalidad del Buscón», pp. XXIII-XXIV), expresa con rotundidad una de las líneas interpretativas del Buscón: la que lo entiende como juego de ingenio desrealizado, por utilizar un término orteguiano. En el tercero, Gonzalo Díaz-Migoyo (Estructura de la novela, pp. 55-56) apunta a la debatida falta de calor humano del personaje y trata de explicarla como un efecto estructural propio de la estrategia narrativa. Carroll B. Johnson («El Buscón: D. Pablos, D. Diego y D. Francisco», p. 9) señala el efecto de ciertas recurrencias de la trama y las preguntas que se plantean ante uno de los episodios más desconcertantes de la obra, preguntas que aluden al contexto extraliterario. En el quinto pasaje seleccionado, Edmond Cros (Ideología y genética textual, p. 156) recuerda alguna de las claves de su interpretación de la obra a partir de la postulación de determinadas prácticas rituales y de la relación del Buscón con la literatura carnavalesca. El peso decisivo de la tradición literaria y del afán de sobrepujamiento de Quevedo es, por último, lo que destaca como guía interpretativa Domingo Ynduráin («El Quevedo del Buscón», p. 78).

Qué deseoso te considero, lector o oidor (que los ciegos no pueden leer), de registrar lo gracioso de don Pablos, príncipe de la vida buscona. Aquí hallarás en todo género de picardía (de que pienso que los más gustan) sutilezas, engaños, invenciones y modos nacidos del ocio para vivir a la droga; y no poco fruto podrás sacar dél si tienes atención al escarmiento. Y cuando no lo hagas, aprovéchate de los sermones, que dudo nadie compre libro de burlas para apartarse de los incentivos de su natural depravado. Sea empero lo que quisieres. Dale aplauso, que bien lo merece, y, cuando te rías de sus chistes, alaba el ingenio de quien sabe conocer; que tiene más deleite saber vidas de pícaros, descritas con gallardía, que otras invenciones de mayor ponderación. Su autor ya le sabes; el precio del libro no le ignoras, pues ya le tienes en tu casa, si no es que en la del librero le hojeas, cosa pesada para él y que se había de quitar con mucho rigor, que hay gorrones de libros como de almuerzos y hombre que saca cuento leyendo a pedazos y en diversas veces y luego le zurce. Y es gran lástima que tal se haga, porque éste mormura sin costarle dineros: poltronería bastarda y miseria no hallada en el Caballero de la Tenaza. Dios te guarde de mal libro, de alguaciles y de mujer rubia, pedigüeña y carirredonda.

La conclusión de cuanto estamos diciendo es obvia: lo que don Francisco hizo en su Buscón, más que un «libro de burlas», fue un libro de ingenio. Ambas cosas existen: hay burla de aquella humanidad extravagante fuera de los límites de la convención, la ley y la norma que el autor respeta. Pero esto ocurre en mínima proporción. Domina en el Buscón, sobre todo, una burla de segundo grado, una burla por la burla misma, reflexivamente lograda, que no se dirige al objeto —con todas sus consecuencias sentimentales—, sino que parte de él en busca del concepto. El perfil novelesco del libro es sólo el marco, dentro del cual el ingenio de Quevedo —«¡las fuerzas de mi ingenio!»— alumbra una densa red de conceptos. Para ello desnutre, desvitaliza de toda intención no ingeniosa el campo de operaciones, para aplicar en seguida sobre todos sus puntos el recurso a la agudeza. Desbridado el tejido, cortadas sus conexiones, hinca el bisturí a fondo, sin emoción. Ésta existe, claro, pero no en el camino que media entre el espectáculo y el observador, sino en el que, desde el ojo, conduce a la mente. Aquí es, en la tarea de elaborar el dato, mutarlo y asociarlo, donde la emoción se instala. Quevedo experimenta un sentimiento puro de creador; digámoslo sin rodeos: un sentimiento estético. El Buscón es una novela estetizante. FERNANDO LÁZARO CARRETER

La insensibilidad de Pablos impide que su conducta narrada vaya acompañada de los cambiantes estados de ánimo normales en sus ficticias circunstancias. A pesar de su constante presencia en escena, a pesar de las rigurosas desventuras a que está sujeto y a pesar de la evidente urgencia y seriedad de su deseo, Pablos no pasa de ser un personaje plano, como los llamaba E.M. Forster. Parece un «tour de force à rebours» el someter a un personaje a la variedad de experiencias a que está sometido éste y, sobre todo, a una tensión anímica tan fructífera como la consistente en la obtención de una idea en contradicción flagrante con su condición original, sin dotarle de rasgos humanizadores. Querido o involuntario por parte del autor —pero ¿por qué no del narrador?—, el hecho es que Pablos ni se presta a efusiones de lectura ni tiene calor humano. El vacío que ello crea alrededor del personaje es demasiado conspicuo, es un silencio a voces. El texto parece interesado en presentar al actor bajo cierto tipo exclusivo de iluminación. Lo que le ocurre a Pablos no le está ocurriendo a un hombre, sino a una figura literaria, a una entelequia. El símil del actor es perfectamente aplicable al personaje del Buscón: se trata en él de un papel sin actor textualmente discernible, un fantasma, un vacío, que soporta ciertas actuaciones. GONZALO DÍAZ-MIGOYO

La acción del capítulo 20 [III, 7] se culmina con el castigo de Pablos ordenado por don Diego y a cargo de los «amigos» que ya conocemos, precedido por el tantas veces pasado por alto castigo intentado para don Diego y a cargo de no sabemos quién. Vale la pena insistir sobre este doble castigo, porque constituye el remate de todo el proceso de mutuos engaños y explotaciones, por otro nombre «amistad», que hemos visto elaborarse en torno a Pablos y don Diego, empezando por lo de «Llámale Poncio Pilato y echa a correr» [I, 2], Cuando don Diego le dice: «Por vida de don Felipe, que troquemos capas, que me importa pasar por aquí y que no me conozcan», lo que es pura verdad, está repitiendo aquella primera actuación de tantos años antes. Lo que haya hecho con la mujercilla (¿la clásica seducción engañosa bajo palabra de esposo?) guarda relación de analogía con su deseo de infamar al pobre Poncio Aguirre, y es igual en los dos casos su deseo de que Pablos sufra las consecuencias de ello. Pablos, el explotable, empieza su relación con don Diego evitándole un castigo y proporcionándole un placer sádico, y la termina de la misma manera. Y como de costumbre, no sabe dónde echar la culpa: «y al fin yo esperaba de tantas partes la cuchillada, que no sabía a quién echársela (pero nunca sospeché en don Diego ni en lo que era)». El quebrantamiento del punto de vista narrativo, que tanto nos preocupa como críticos literarios, es explicable en función de un conflicto entre el Quevedo pensador socio-político y el Quevedo artista. Por una parte, el desenlace de la ficción, que debe narrarse en primera persona para no salirse de las normas del género picaresco, exige que Pablos sea destruido por la inevitable acumulación de su pasado. Por otra, Quevedo quiere hacer entrever que la familia de don Diego Coronel, y sobre todo el mismo don Diego, no son todo lo que parecen ser. Las dos exigencias necesitan que el lector sepa más acerca de don Diego de lo que Pablos pudiera saber; de ahí que éste describa conversaciones y acontecimientos que no presencia. CARROLL B. JOHNSON

Se presenta la obra de Quevedo como una expresión original dentro de la literatura carnavalesca (una especie de revés del Carnaval). En este caso, el tema del hambre está desconectado de cualquier contexto socioeconómico: no es más que un motivo folklórico tratado de manera original. Esta ausencia de toda la problemática de la pobreza y de los vagabundos en que se fundamenta en parte el discurso reformista de Guzmán de Alfarache y que se nota en la programación genética del texto de Lazarillo de Tormes representa un primer desplazamiento ideológico significativo dentro de la novela picaresca. Nos remite a la postura reaccionaria de Quevedo en el campo de la reforma de la beneficencia, tal como está expresada en La constancia y paciencia de Job y en Virtud militante, en donde está valorizada la figura del Sanctus Pauper y la concepción tradicional del valor redentor de la limosna. Tal vacío semiológico sitúa de una vez el Buscón: trátese en efecto de la temática de la pobreza, o —como lo veremos más adelante— de la macroestructura del texto narrativo, del punto de emergencia de la voz del narrador o del estatuto del signo, los indicios de los mecanismos de inversión del Buscón con arreglo a sus dos ilustres precedentes hacen del texto de Quevedo una contra-picaresca que, a su vez, permite entender mejor las dos anteriores. Como escribe Jean Vilar: «Reaccionario, el mensaje oculto de la violenta alegoría pseudopicaresca inventada por Quevedo no es menos significativo a la larga que la esperanza constructiva más moderna que brilla debajo de las cenizas de las maceraciones de Guzmán. Son complementarios para quien quiere tratar de interpretar —sin que se espere jamás acertar en ello— el inagotable tesoro de las mentalidades españolas del Siglo llamado de Oro». EDMOND CROS

A mi entender, sólo desde la tradición literaria, y, simultáneamente, desde las creaciones contemporáneas se puede no ya valorar, sino comprender el sentido de la obra que nos ocupa. Quevedo sólo trata temas ya elaborados en otros textos anteriores pero que siguen siendo utilizados en obras coetáneas, próximas. La utilización de dichos temas por nuestro autor no supone imitación emuladora, sino competencia: se trata de superar lo hecho por otros dejando la marca personal en determinados planteamientos, tipos y figuras de manera que no sólo incluya —y neutralice— los antecedentes, sino que cualquier reelaboración posterior resulte imposible o caiga en la imitación directa de su Buscón. Esto implica que el valor de los logros quevedescos hay que percibirlo en relación con los antecedentes, en el grado de modificación y transformación intensificadora a que los somete.

Ahora bien, la presencia de los textos contra los que Quevedo escribe es tan fuerte que sólo en relación con ellos pueden entenderse ciertas partes del Buscón; me refiero a los errores, descuidos, contradicciones, olvidos, etc., pues en definitiva son elipsis fácilmente reconstituibles si se tienen en la cabeza los modelos completos que ofrecen todos los elementos de relación, sintácticos y lógicos … Pero no sólo esto, lo que constituía el mayor mérito de las dos primeras novelas picarescas, la trabazón argumental, el desarrollo progresivo de la historia, la articulación de los sucesos, puede ser casi eliminada por Quevedo precisamente porque remite y se apoya en ellas. DOMINGO YNDURÁIN