La biologia e la medicina, come le altre discipline scientifiche occidentali, si sono sviluppate su modelli teorici basati sul pensiero meccanicista e determinista del Settecento. Secondo questa prospettiva, il mondo materiale è separato da quello psicologico e gli eventi sono legati gli uni agli altri da un rapporto lineare di causa ed effetto che segue leggi precise corrispondenti a quelle della fisica. Di conseguenza, un sintomo o una malattia possono essere risolti solo individuando e rimuovendo la loro origine. L’essere umano viene quindi scomposto in parti nel tentativo di scoprire le cause fisiche o psicologiche del suo funzionamento. In tal modo si è perso il senso unitario della sua esistenza. Questo modello scientifico è stato a lungo il paradigma di riferimento anche per la psicologia, la psicoanalisi e la psicosomatica.

Verso la fine del XVII secolo, il mondo della scienza visse una profonda rivoluzione e iniziò a riconoscersi nei principi dell’illuminismo. Come abbiamo visto (cfr. cap. 1), in quegli anni la filosofia di Cartesio aveva delineato un mondo suddiviso in due regni distinti legati da legami causali, la mente (res cogitans) e la materia (res extensa), e aveva considerato il corpo come una macchina che poteva essere studiata nelle sue componenti (organi, tessuti, cellule, fluidi). In Inghilterra Francis Bacon aveva stabilito un nuovo metodo scientifico, il cui fine ultimo era il controllo dell’ambiente e il miglioramento dell’esistenza, basato sulla riduzione dell’oggetto di conoscenza nelle sue forme fondamentali. Queste teorie filosofiche consideravano la natura come una macchina perfetta governata da leggi matematiche esatte e trovarono la loro espressione più chiara nella meccanica newtoniana.

Questo paradigma riduzionista, per sua natura meccanicista e determinista, ha influenzato e caratterizzato la visione della scienza occidentale degli ultimi quattro secoli ed è basato su alcuni presupposti di fondo [Capra 1996; Saba 2002]:

- i problemi vanno affrontati e risolti con la logica e la ragione;

- causa ed effetto sono legati da una relazione lineare semplice (di uno a uno) e le cause degli eventi possono essere identificate e studiate;

- tutti i fenomeni sono riconducibili a un principio essenziale che può essere messo in evidenza scomponendoli nelle loro parti elementari;

- la categorizzazione dei fenomeni migliora la conoscenza ed è basata su un pensiero dualistico dicotomico (tipo o/o);

- la verità è assoluta e può essere conosciuta oggettivamente, attraverso uno studio scientifico rigoroso, quindi si può avere la certezza delle conoscenze.

L’applicazione del paradigma riduzionista allo studio dell’essere umano ha permesso lo sviluppo del modello biomedico, che tuttora caratterizza la maggior parte dell’attività in medicina e nelle scienze biologiche. In particolare, questo modello si basa su alcuni principi:

- il corpo equivale alla somma delle sue componenti (tessuti, organi, apparati) e viene considerato separato dalla mente;

- le malattie si spiegano attraverso variazioni dalla norma di variabili somatiche misurabili (alterazione di organi, tessuti, parametri ematologici e processi biochimici o neurofisiologici);

- il pensiero è tendenzialmente organicista: le malattie sono dovute principalmente a cause fisiche e il modo migliore per diagnosticarle e curarle è quello di ridurle a parametri biologici misurabili;

- viene applicato un principio di causalità lineare e si cerca un’unica causa primaria delle malattie, che si presume sia individuabile anche quando le conoscenze attuali non lo permettono;

- lo studio si concentra sull’individuo e sulle sue parti (apparati, organi, tessuti, cellule, molecole) e gli aspetti psicologici vengono considerati come elementi a sé, trascurando il contesto familiare, sociale e ambientale.

In questo modo l’interesse del medico è centrato sulla raccolta di informazioni riguardo ai dati biologici e la sua attenzione è focalizzata sulla dimensione corporea, mentre la valutazione degli aspetti psicologici, relazionali e sociali viene delegata ai professionisti della salute mentale (psichiatri, psicologi, assistenti sociali). L’identificazione della causa fondamentale di una malattia orienterà verso una scelta terapeutica medica (farmacologica, chirurgica, fisioterapica) oppure psicologica (psicoterapia, interventi sociali).

Condividendo la stessa formazione, i professionisti si distinguono l’uno dall’altro sulla base della quantità di conoscenze acquisite e delle capacità di applicare queste alle singole situazioni cliniche. La necessità di essere aggiornati, efficaci e competitivi in un determinato ambito li spinge a un approfondimento molto selettivo delle conoscenze favorendo lo sviluppo sempre più esasperato delle specializzazioni. Si assiste in questo modo al paradosso di un medico che conosce quasi tutto riguardo al proprio ambito specifico, ma è relativamente ignorante su tutto il resto, perdendo completamente la visione globale del paziente.

Il modello biomedico non ha bisogno di essere difeso, né per rispetto ai risultati raggiunti nel passato, né per la sua utilità futura, fino a quando le sue regole saranno applicate. Ma sostenerlo a oltranza vuol dire essere non scientifici, vuol dire affermare un dogma ed essere antiscientifici. Per diventare più scientifica, la medicina richiede un paradigma capace di comprendere l’ambito umano [Engel 1992, 14].

Dalla metà del Novecento studiosi e scienziati che operano in campi più disparati, dalla fisica alla biologia, fino alla medicina, alla psicologia e alle scienze sociali, hanno cominciato ad avvertire la necessità di ricorrere a un modello di conoscenza che superasse questi limiti. Le teorie sistemiche e la cibernetica, nel tentativo di rispondere a questo bisogno, hanno delineato nuove prospettive anche per la psicosomatica, in quanto favoriscono una valutazione più ampia dei fenomeni umani integrando gli aspetti biologici con quelli psicologici, relazionali, sociali e ambientali. Queste idee innovative, applicate in un primo momento allo studio dei piccoli gruppi e alla terapia della famiglia, con l’affermazione delle teorie costruttiviste e con lo sviluppo di una scienza della complessità si sono rivelate utili anche per la comprensione e la cura del singolo individuo, considerato inserito in una rete di sistemi biopsicosociali con i quali interagisce.

La teoria generale dei sistemi fu proposta dal biologo austriaco Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), il quale iniziò nel 1925 alcune ricerche sugli organismi viventi arrivando verso gli anni ’40 a raggruppare varie teorie (cibernetica, teoria degli insiemi, teoria dell’informazione, teoria dei giochi, teoria delle decisioni) all’interno di una disciplina trasversale che ritenne «valida per tutti i sistemi in generale» [Bertalanffy 1968].

Un sistema è stato definito da Bertalanffy come «un complesso di componenti in relazione». La teoria generale dei sistemi riguarda le proprietà generali e le leggi dei sistemi e «cerca di sviluppare dei principi che risultino applicabili ai sistemi in generale, indipendentemente dalla loro natura, dalle loro componenti, dalle reciproche relazioni o forze» [Bertalanffy 1967]. Esistono quindi modelli, principi e leggi nell’ambito di ogni «livello» osservato. È possibile cioè trovare a tutti i livelli un’organizzazione, indipendentemente dal fatto che il sistema osservato sia di natura biologica, fisica, psicologica o sociologica. Una conseguenza diretta è che diventa possibile rilevare similitudini strutturali (isomorfismi) in campi differenti, poiché ognuno di questi può essere considerato un sistema, cioè un complesso costituito da elementi in interazione. Non è il singolo elemento a interessare, ma la sua relazione con il resto del sistema.

Gli elementi di base della teoria dei sistemi secondo Bertalanffy sono i seguenti:

- l’unità (l’insieme) non coincide con la somma delle sue parti (principio di non sommatività);

- le parti di un sistema sono organizzate l’una con l’altra per arrivare all’insieme;

- qualsiasi cambiamento nel sistema modifica ogni singola parte;

- qualsiasi cambiamento in ogni singola parte comporta modificazioni nell’intero sistema.

Tutti i sistemi sono quindi organizzati da regole che guidano i singoli elementi, ma è pure il cambiamento dei singoli elementi a determinare le regole del sistema.

I sistemi chiusi, come quelli meccanici, hanno una tendenza all’omogeneità, alla perdita delle differenze e al disordine (entropia). Ogni elemento continua a comportarsi rigidamente allo stesso modo e non è possibile lo scambio con l’ambiente esterno. Nei sistemi aperti, come quelli biologici, vi è invece una continua emissione e immissione di energia, materiali e informazioni, da cui deriva la possibilità di cambiare continuamente le regole e gli equilibri. L’aumento di entropia, cioè di confusione, caos, disorganizzazione, è compensato continuamente dall’apporto di forze esterne e da una forza organizzatrice (neghentropia) che porta dal semplice al complesso. Caratteristica fondamentale di questi sistemi è il continuo rapporto dialettico con i sistemi che li comprendono e l’equilibrio non è determinato tanto dalle condizioni iniziali, quanto dalla natura delle relazioni e dalla loro organizzazione. Gli stessi risultati possono avere origini diverse (equifinalità). Nei sistemi aperti vanno inclusi tutti quelli basati su organismi viventi, come le piante e gli animali, compreso l’essere umano assieme alle organizzazioni che lo comprendono (la famiglia, i gruppi e la società). In questi casi si possono individuare due tipi di tendenze complementari, dall’equilibrio delle quali dipende la sopravvivenza del sistema:

- la morfogenesi, cioè la capacità del sistema di cambiare quando le situazioni esterne (eventi naturali, situazioni economiche o sociali) oppure interne (nascita o morte di un nuovo membro, matrimoni, malattie) lo richiedono;

- la morfostasi (omeostasi), che riguarda la capacità di mantenere una propria identità, un’organizzazione e delle regole nonostante i cambiamenti esterni o interni.

L’orientamento sistemico si propone come un nuovo paradigma della conoscenza scientifica, con una «tendenza generale verso l’integrazione delle varie scienze» [Bertalanffy 1968]. È un modello interdisciplinare che ha nel proprio interno aspetti di scienza e di «metascienza», poiché cerca di modificare la nostra visione del mondo rispetto alla filosofia meccanicista. Il metodo cartesiano, alla base della visione scientifica classica, concepisce infatti la natura come se si trattasse di una serie di eventi collegati tra loro in una rigida sequenza temporale di cause ed effetti. Le teorie sistemiche si oppongono a questa visione, che viene accusata di isolare arbitrariamente i vari elementi di un insieme. Lo sforzo è quello di considerare i sistemi come diversi dalla somma delle loro parti, in quanto esistono relazioni tra le parti stesse. Viene superato il modello di causalità lineare tipico della scienza meccanicista, dove un evento A causa un evento B che, a sua volta, causa un evento C e dove B può essere previsto conoscendo A, e C conoscendo B. Viene adottato piuttosto un modello di causalità circolare che descrive le relazioni tra le varie parti del sistema considerato nella sua globalità (cfr. cap. 1). Una globalità che Bertalanffy ha definito «organicistica», da «organismo» inteso come «complesso globale». Un evento A, quindi, non solo ha una relazione causale con un evento B e un evento C, ma viene a sua volta influenzato da essi in una relazione complessa.

La teoria dei sistemi, assieme alla cibernetica alla quale è profondamente legata, arriva a mettere in discussione il rapporto tra osservatore e fenomeno osservato, uno degli argomenti centrali dell’indagine scientifica. I confini di un sistema sono dove noi scegliamo di definirli, quindi non esiste una realtà unica e immutabile. È la fine della convinzione che possa esistere un punto di vista assoluto. Esistono invece diversi punti di vista e la nostra conoscenza è in funzione di quello che abbiamo adottato. Questa visione ha avuto una grande influenza su tutte le moderne discipline scientifiche, da quelle fisiche e biologiche a quelle psicologiche, economiche e sociali.

La cibernetica (che letteralmente significa «arte del pilotare») è una prospettiva scientifica proposta nel 1948 dal matematico e scienziato americano Norbert Wiener (1894-1964) partendo da studi ed esperienze che riguardavano la messa a punto dei cannoni antiaerei e dei sistemi a tiro dell’aviazione militare. È stata definita dal proprio fondatore come «la scienza della comunicazione e del controllo nell’animale e nelle macchine» [Wiener 1948] e si è interessata sin dall’inizio dello studio dei servomeccanismi, cioè di sistemi di regolazione dove gli effetti agiscono sulle proprie cause (ad esempio un termostato).

All’interno di questo paradigma è stato sviluppato il concetto di feedback o retroazione. Un sistema interattivo (aperto), come quello umano, presenta un’organizzazione che segue proprie regole e tende a conservare un equilibrio interno. Questa tendenza, chiamata morfostasi (o omeostasi), assolve alla funzione di garantire la coesione e la sopravvivenza del sistema e dei suoi componenti resistendo alle tensioni imposte dall’ambiente esterno. Il mantenimento della stabilità è garantito dai meccanismi di feedback sulla base dei quali un evento è regolato dagli eventi che ha generato in modo retroattivo. Esistono due tipi di retroazione (feedback):

- la retroazione negativa, che tende a minimizzare il cambiamento e a conservare la stabilità del sistema, oggetto di studio della prima fase della cibernetica di primo ordine (o prima cibernetica) legata al lavoro di Wiener [1948];

- la retroazione positiva, che tende, al contrario, a incrementare il cambiamento avviando processi di crescita o di deterioramento favoriti da meccanismi di amplificazione delle deviazioni quali la morfogenesi. Questa forma di retroazione è stata studiata particolarmente dalla seconda fase della cibernetica di primo ordine (o seconda cibernetica) di cui un esponente importante è l’epistemologo e matematico giapponese Magoroh Maruyama [1963].

La cibernetica si è sviluppata parallelamente alla teoria dei sistemi e i due approcci appaiono molto simili nell’importanza che danno allo studio dei sistemi nella loro totalità e nell’adozione di una prospettiva causale di tipo circolare. Pur essendo state mantenute distinte dai propri fondatori (entrambe figure originali e carismatiche), queste teorie si differenziano più per le competenze territoriali che per la sostanza [Sluzki 1986]. In entrambe il rapporto tra osservatore e fenomeno osservato viene messo in discussione.

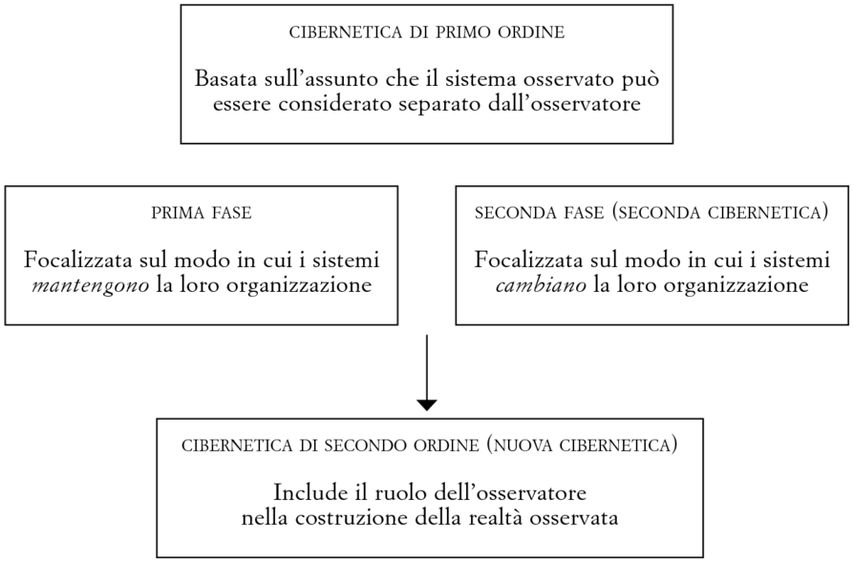

Mentre la cibernetica di primo ordine si era basata sull’assunto che un sistema può essere isolato e studiato nelle proprie capacità di mantenere (prima fase) o cambiare (seconda fase) la propria organizzazione, nella più recente cibernetica di secondo ordine (o nuova cibernetica), introdotta dal fisico viennese Heinz von Foerster [1982; 1985], l’osservatore stesso viene incluso nella realtà osservata all’interno di un processo autoriflessivo complesso capace di autorganizzarsi. Il centro dell’interesse diventa proprio l’osservatore stesso che, con i propri pregiudizi, teorie e sensibilità, non può che percepire la realtà solo dalla propria prospettiva (cfr. fig. 8.1). La cibernetica contemporanea, quindi, descrive l’universo dei fenomeni considerando l’osservatore come parte di esso.

Il mondo non si presenta ordinatamente suddiviso in sistemi, sottosistemi, ambienti e così via. Queste sono divisioni che operiamo noi stessi con vari scopi. È evidente che differenti comunità di osservatori riterranno conveniente dividere il mondo in differenti maniere [Varela 1979, 83].

In questo senso la teoria dei sistemi e la cibernetica si avvicinano alle odierne posizioni del costruttivismo e dei teorici della complessità.

Verso la metà del Novecento molti psichiatri e psicologi americani si resero conto dei limiti e delle difficoltà incontrate nell’affrontare le situazioni esclusivamente all’interno di una prospettiva individuale. Le influenze dell’ambiente esterno e in particolare della famiglia a volte erano così grandi da rendere vano ogni sforzo di comprensione e di cura che non tenesse conto di esse. In queste situazioni, il tentativo di applicare il modello psicoanalitico classico aveva portato a risultati deludenti ed era sempre più evidente la necessità di considerare l’individuo all’interno di un contesto più ampio [Ruesch e Bateson 1951].

Ciò valeva non solo per quei pazienti che mostravano profonde alterazioni del comportamento sociale ed erano incapaci di un corretto esame di realtà (come i soggetti schizofrenici e le personalità borderline), ma anche per altri affetti da disturbi apparentemente meno rilevanti sul piano psichiatrico, come l’anoressia mentale, oppure da patologie mediche croniche come l’asma e il diabete. Anche in questi casi le persone che avevano una relazione con il paziente sembravano svolgere un ruolo importante nello sviluppo e nel mantenimento del disturbo.

La stessa Hilde Bruch, una delle più autorevoli psicoanaliste che si sono occupate, oltre che di schizofrenia, anche di disturbi del comportamento alimentare, in particolare di anoressia e di bulimia, fu indotta ad allargare le sue osservazioni a tutta la famiglia. La Bruch fu colpita dagli intensi legami che i propri pazienti avevano con i loro genitori. Queste relazioni erano disturbate e si ripercuotevano negativamente sulle capacità di crescita e di autonomia della persona malata. In alcuni casi, il problema era talmente evidente che non poteva essere neanche immaginata una terapia efficace che non tenesse conto della necessità di modificare questa «interazione nociva».

Il trattamento dei pazienti anoressici non si svolge in assenza di relazioni interpersonali. Al contrario, questi giovani sono strettamente avviluppati nel legame con i genitori e con la famiglia in genere. Superficialmente la relazione con i genitori sembra buona; in realtà è troppo stretta, troppo coinvolgente, senza la necessaria separazione e individuazione. Tale armonia, come viene descritta prima che la malattia giunga a manifestarsi, è ottenuta grazie all’eccessiva compiacenza del bambino. Qualche tempo dopo che la malattia si è manifestata, viene allo scoperto un’intensa ostilità. Diventa necessario modificare le interazioni familiari. Per i pazienti minori di quindici o di sedici anni la terapia della famiglia sembra un mezzo efficace per risolvere i problemi. Tuttavia la terapia familiare non è più sufficiente quando la malattia è manifesta già da tempo, o quando il paziente è abbastanza adulto da poter lasciare la famiglia. In tali casi, mentre è necessario che la famiglia comprenda il ruolo che ha svolto nello sviluppo di un figlio anoressico, il paziente ha bisogno di un aiuto personale e individuale, che gli permetta di sviluppare le capacità necessarie a condurre una vita autonoma, da individuo che ha rispetto di sé, che è capace di godere e di autogestirsi [Bruch 1988, 4].

Pur riconoscendo l’efficacia, in alcuni casi, di una terapia familiare, la Bruch rimase comunque interessata non tanto alle relazioni in quanto tali, ma piuttosto alle rappresentazioni di esse nel mondo interno del paziente. La sua prospettiva terapeutica, quindi, rimase sostanzialmente centrata sull’individuo.

Verso la fine degli anni ’50 una serie di studi condotti sui bambini asmatici aveva dimostrato che i loro sintomi miglioravano nettamente nella condizione di ricovero ospedaliero. Sorprendentemente, però, questi miglioramenti non sembravano essere in relazione con l’assenza di stimoli di natura allergenica, ma con la lontananza dai conflitti e dalle tensioni familiari. I bambini ospedalizzati, infatti, se venivano esposti alla polvere di casa, verso la quale sembravano aver sviluppato allergia, non manifestavano alcuna crisi asmatica [Long et al. 1958]. Studi successivi [Rees 1963] rilevarono nei genitori dei bambini asmatici degli atteggiamenti caratteristici quali una certa distanza affettiva, un’eccessiva severità e una tendenza all’iperprotezione. I risultati di queste ricerche portarono a ritenere che il trattamento più efficace nei confronti di questi piccoli pazienti fosse l’allontanamento dal loro contesto familiare per periodi di ricovero in un ospedale o in un istituto. Questi interventi di parentectomia, per lungo tempo considerati il trattamento di elezione nei casi gravi di asma infantile, si rivelarono però di utilità molto limitata. Dopo un transitorio miglioramento, infatti, al ritorno dei bambini in famiglia i sintomi ricomparivano. Questo fatto portava a ricoveri sempre più lunghi e frequenti che non impedivano l’evoluzione della malattia verso una forma cronica di asma intrattabile.

Gli studi sui bambini asmatici, così come le osservazioni sui pazienti anoressici condotte dalla Bruch, sono un esempio di quanto risultasse evidente l’importanza delle relazioni familiari nello sviluppo di questi disturbi. La prospettiva eziopatogenetica seguita era però ancora legata a un concetto di causalità di tipo lineare. Un genitore oppure un’intera famiglia erano ritenuti la causa della malattia. L’intervento terapeutico era, quindi, prevalentemente centrato sul paziente il quale era sottoposto a psicoterapia individuale oppure separato dai familiari patogeni. Le teorie sistemiche e la cibernetica offrirono una nuova prospettiva di analisi attraverso la quale queste situazioni potevano essere studiate e affrontate. La diffusione di questo nuovo paradigma comportò quella che è stata definita la «terza rivoluzione psichiatrica», dopo quella psicoanalitica e quella comportamentista. Questo nuovo orientamento si sviluppò, comunque, partendo dai presupposti culturali della psicologia e della psichiatria della metà del Novecento.

In primo luogo, la recente psicoanalisi infantile, in particolare per il contributo di Anna Freud, Melanie Klein e Donald Winnicott, assieme agli studi sulla deprivazione materna svolti da René Spitz e John Bowlby, avevano valorizzato il ruolo che le esperienze relazionali dei primi anni di vita svolgono nello sviluppo delle più gravi patologie mentali e dei disturbi del comportamento (cfr. capp. 2 e 7). Questo favorì la nascita in Inghilterra e negli Stati Uniti di programmi di intervento preventivo basati sul lavoro di assistenti sociali e di équipe medico-psicopedagogiche. Negli stessi anni si formò una corrente psicoanalitica neofreudiana (Harry Sullivan, Karen Horney, Eric Fromm), che assunse una posizione critica rispetto alla teoria classica delle pulsioni e orientò la propria attenzione sulle relazioni dell’individuo con il proprio ambiente sociale. Non ultimo, si avvertì sempre di più la necessità di utilizzare tecniche terapeutiche (terapie di gruppo, terapie familiari) che potessero essere applicate in modo più semplice ed economico a vaste fasce della popolazione. Tali trattamenti, originariamente influenzati dalla psicoanalisi, dalla psicologia della Gestalt (in particolare dall’opera di Kurt Lewin) e dalle ricerche sociologiche e psicologiche sui piccoli gruppi, trovarono nelle teorie sistemiche e nella cibernetica i loro modelli naturali di riferimento.

Tra i primi a utilizzare questa nuova prospettiva vi fu un gruppo di ricercatori californiani che si occupavano di studi sulla comunicazione umana e animale. Alcuni di loro, guidati da Gregory Bateson (1904-1980), un antropologo ed etologo che era stato introdotto alle teorie cibernetiche da Norbert Wiener, utilizzarono dei finanziamenti della Fondazione Rockefeller per svolgere degli studi sulla comunicazione all’interno delle famiglie di pazienti schizofrenici. Da queste ricerche, durate circa 14 anni, nacque la teoria del doppio vincolo (o doppio legame, double bind), considerata ancora oggi uno dei modelli interpretativi più importanti dei fenomeni psicotici [Bateson et al. 1956; Bateson 1972]. Secondo questa ipotesi, lo sviluppo di un disturbo schizofrenico sarebbe favorito da un tipo patologico e paradossale di comunicazione familiare (principalmente tra madre e paziente) nella quale il contenuto di un messaggio (ad esempio: «ti voglio bene») viene continuamente contraddetto da espressioni solitamente non verbali (le quali possono indicare rifiuto e disinteresse) che hanno valore di metacomunicazione (comunicano sulla natura della relazione). Ovviamente la possibilità di comunicazioni contraddittorie e paradossali è frequente nella vita quotidiana e, solitamente, non produce patologie. Per verificarsi la condizione di un doppio vincolo è necessario che l’individuo sia coinvolto in un rapporto intenso a cui non può sottrarsi (ad esempio quello con un genitore) e sia incapace di interpretare con chiarezza i messaggi, ai quali non è mai in grado di rispondere in modo appropriato.

Nel buddismo Zen si persegue lo scopo di raggiungere l’illuminazione, che il maestro Zen tenta in vari modi di indurre nel suo discepolo. Ad esempio, il maestro alza un bastone sulla testa del discepolo, e gli dice in tono minaccioso: «Se tu dici che questo bastone è reale, ti colpisco. Se tu dici che questo bastone non è reale, ti colpisco. Se non dici nulla, ti colpisco». A noi sembra che lo schizofrenico si trovi nella stessa situazione del discepolo, ma invece di raggiungere l’illuminazione, egli raggiunge qualcosa di simile al disorientamento. Il discepolo Zen potrebbe anche stendere il braccio e strappare il bastone al maestro (il quale potrebbe accettare questa risposta), ma allo schizofrenico questa scelta è preclusa, poiché per lui il rapporto con la madre è importante, e inoltre gli scopi e la consapevolezza della madre non assomigliano a quelli del maestro [Bateson et al. 1956; trad. it. 1976, 251-252].

La schizofrenia sarebbe la conseguenza di un tentativo di adattamento a questa situazione ambivalente e senza vie d’uscita. L’analisi di un incidente accaduto tra un paziente e la propria madre può illustrare bene questa condizione.

Un giovanotto che si era abbastanza ben rimesso da un accesso di schizofrenia ricevette in ospedale una visita di sua madre. Contento di vederla, le mise d’impulso il braccio sulle spalle, al che ella s’irrigidì. Egli ritrasse il braccio, e la madre gli domandò: «Non mi vuoi più bene?». Il ragazzo arrossì, e la madre disse ancora: «Caro, non devi provare così facilmente imbarazzo e paura dei tuoi sentimenti». Il paziente non poté stare con la madre che per pochi minuti ancora, e dopo la sua partenza aggredì un’inserviente e fu messo nel bagno freddo [ibidem, 262].

Nel 1958 alcuni dei ricercatori che avevano lavorato con Bateson fondarono a Palo Alto, in California, il Mental Research Institute (MRI) nel quale si continuarono gli studi sulla comunicazione umana [Watzlawick, Beavin e Jackson 1967] e che divenne presto un punto di riferimento per i terapeuti familiari di un indirizzo chiamato strategico-sistemico [Bertrando e Toffanetti 2000]. Bateson non aderì all’iniziativa, ma preferì trasferirsi all’Istituto oceanografico delle Hawaii per dedicarsi a ricerche sul linguaggio dei delfini.

Verso la fine degli anni ’60 si cominciò ad applicare anche in psicosomatica un modello sistemico relazionale basato su una concezione causale di tipo circolare. Uno tra i primi a utilizzare questa prospettiva con pazienti affetti da malattie mediche fu Don D. Jackson [Jackson e Jalom 1966], uno dei fondatori del MRI, il quale studiò alcune famiglie di individui affetti da rettocolite ulcerosa, una grave malattia infiammatoria intestinale, evidenziando un particolare stile di comportamento che chiamò «restrittivo». In questi nuclei familiari (restricted families) le relazioni erano limitate e impoverite dall’imposizione di rigide regole educative che riguardavano in particolare il divieto di manifestare liberamente i propri sentimenti e di esprimere dissensi. L’apparente armonia familiare era la conseguenza del sistematico evitamento dei conflitti e dell’inibizione di ogni emozione autentica. Queste restrizioni si riscontravano anche nei rapporti sociali esterni (amicizie, lavoro) che risultavano scarsi e formali. Jackson ipotizzò che i sintomi intestinali dipendessero dallo stress familiare, ma allo stesso tempo, in modo circolare, il paziente stesso contribuisse a sua volta al mantenimento dell’equilibrio patologico del gruppo rafforzando la rigidità delle regole comportamentali. Egli chiamò questo equilibrio omeostasi del sistema, utilizzando per la prima volta in terapia familiare un concetto originariamente formulato da Cannon (cfr. cap. 4).

Nel 1968, anno in cui Jackson morì, le idee di Bateson e della scuola di Palo Alto cominciarono a diffondersi anche in Europa. Stimolata da queste nuove teorie Mara Selvini Palazzoli, una psicoanalista infantile che si era dedicata a lungo allo studio dell’anoressia mentale [Selvini Palazzoli 1981], abbandonò l’orientamento individuale per adottare un approccio familiare di tipo sistemico relazionale. Assieme ai suoi allievi Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin e Giuliana Prata fondò il Centro milanese di terapia della famiglia, una scuola di studio e formazione a orientamento sistemico il cui modello ha dato origine a un nuovo indirizzo terapeutico [Selvini Palazzoli et al. 1975]. Secondo questo metodo, basato su un setting bicamerale, uno o due terapeuti si incontrano con la famiglia in una stanza, mentre altri colleghi, in qualità di supervisori, assistono alla seduta (che viene anche videoregistrata) dietro uno specchio bidirezionale. Periodicamente gli osservatori possono chiamare i terapeuti fuori dalla stanza per offrire loro suggerimenti o chiedere spiegazioni. Verso la fine della seduta terapeuti e supervisori si riuniscono per concordare assieme un intervento da presentare alla famiglia in forma orale o scritta. Il trattamento prevede in genere dieci o più incontri a intervalli mensili. L’approccio del gruppo di Milano, divenuto noto con il nome di modello sistemico-relazionale, è basato su concetti cibernetici e su un’idea circolare di causalità. L’elemento patologico da individuare e curare non è più un componente della famiglia, ma quello che la Selvini Palazzoli ha definito «gioco familiare», cioè il tentativo di ogni membro di controllare le regole della famiglia, pur negando di farlo. Naturalmente, a meno che tutti non trovino un accordo, nessuno può vincere e questo gioco patologico tende a non finire mai.

Applicando questo modello la Selvini Palazzoli e i suoi collaboratori studiarono numerose famiglie di pazienti anoressiche nelle quali individuarono alcune caratteristiche fondamentali: la tendenza a rifiutare qualsiasi affermazione fatta dagli altri, la difficoltà di individuare un leader all’interno della famiglia, la proibizione di ogni forma di alleanza e l’incapacità di assumersi delle responsabilità. Di conseguenza, il sintomo del disturbo alimentare diventa l’espressione di uno stile comunicativo della famiglia. In questi casi, infatti, i genitori tendono a negare l’autonomia della figlia riversando su di lei le proprie preoccupazioni e coprendola di attenzioni. La figlia, a propria volta, negandosi il cibo rifiuta anche l’aiuto dei genitori, acquisendo una posizione di potere e di superiorità nella relazione. In queste situazioni, infatti, si ha spesso l’impressione di una continua prova di forza tra la paziente e gli altri familiari. In tal modo il disturbo contribuisce a mantenere un «gioco relazionale» patologico. Quando la paziente, in seguito al trattamento, abbandona il comportamento problematico, anche la famiglia, in modo circolare, comincia a funzionare diversamente.

Attraverso tecniche terapeutiche originali, quali la prescrizione paradossale (ad esempio la richiesta di manifestare un sintomo o un comportamento problematico), la connotazione positiva (il sottolineare l’utilità del disturbo per il benessere e l’equilibrio della famiglia) e le domande circolari (ad esempio chiedere a un familiare cosa può avere provato o pensato un altro membro della famiglia in una determinata situazione), il gruppo di Milano ha sviluppato un proprio metodo che è evoluto nel corso del tempo [Selvini Palazzoli et al. 1988; 1998], arrivando a considerare lo stile di attaccamento dei pazienti e a riconoscere la validità di un’integrazione tra terapia familiare e trattamento individuale.

Il contributo più importante apportato dalle teorie sistemiche alla psicosomatica è venuto però da Salvador Minuchin, un pediatra e psichiatra argentino che ha lavorato successivamente negli Stati Uniti e in Israele diventando il maggior esponente dell’indirizzo strutturale della terapia familiare. Secondo questa scuola, l’organizzazione del sistema familiare deve essere studiata attraverso una mappa dei vari sottosistemi funzionali all’interno dei quali ogni membro svolge una funzione precisa.

Il sistema familiare differenzia e svolge le sue funzioni per mezzo di sottosistemi. Gli individui sono sottosistemi in una famiglia. Diadi quali moglie-marito, madre-figlio, possono essere formate in base alla generazione, al sesso, agli interessi o alle mansioni. Ogni individuo appartiene a diversi sottosistemi, in cui ha differenti gradi di potere e dove acquista capacità differenziate. Un uomo può essere figlio, nipote, fratello maggiore o minore, marito, padre ecc. Nei vari sottosistemi entra in differenti relazioni complementari. La gente si adatta in modi estremamente vari per raggiungere quella reciprocità di rapporto che rende possibile la comunicazione umana. Il figlio agisce da figlio, allorché il padre agisce da padre; e quando lo fa, deve cedere quel tipo di potere di cui gode quando interagisce con il fratello minore [Minuchin 1974; trad. it. 1976, 55-56].

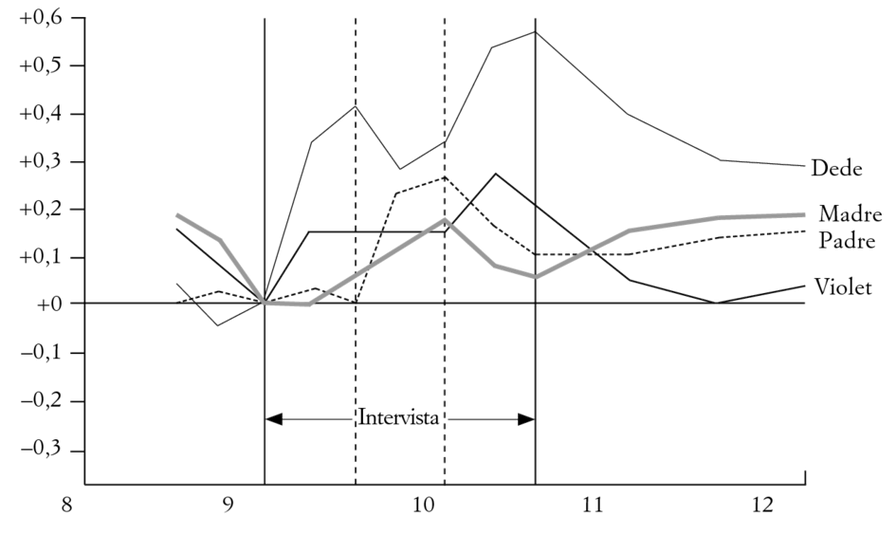

In Famiglie e terapia della famiglia Minuchin [1974] descrive un nucleo familiare, i Collins, composto dai genitori e due figlie adolescenti studiati in varie situazioni sperimentali. Le giovani, entrambe diabetiche, avevano lo stesso difetto genetico ereditario ed erano vissute nella stessa famiglia, ma presentavano un quadro clinico molto differente. Dede, di 17 anni, aveva una forma di diabete molto scompensata che rispondeva poco alla terapia insulinica e che aveva richiesto ventitré ricoveri nell’arco di tre anni. Violet, di 12 anni, manifestava alcuni problemi di comportamento, dei quali i genitori si lamentavano, ma il suo diabete era stabile e ben controllato. Per valutare la risposta dei familiari alle tensioni emotive Minuchin utilizzò il dosaggio ematico degli acidi grassi liberi (Free Fatty Acids, FFA). Alle figlie fu richiesto di assistere attraverso uno specchio unidirezionale a un’intervista di un’ora durante la quale i genitori venivano sottoposti a differenti tipi di tensioni emotive. Nonostante non partecipassero direttamente a queste situazioni, le due bambine furono molto emozionate da ciò che stava accadendo e il livello ematico di FFA salì notevolmente in entrambe. Successivamente, però, la loro reazione fu molto differente (cfr. fig. 8.2).

Alle dieci le figlie furono fatte entrare nella stanza dove si trovavano i genitori. Divenne così chiaro che avevano ruoli diversi all’interno della famiglia. Dede era intrappolata tra i genitori. Ciascun genitore cercava di ottenere il suo aiuto nella lotta contro l’altro, di modo che Dede non poteva rispondere alle richieste dell’uno senza apparentemente schierarsi contro l’altro. Nessuno cercava di allearsi con Violet, che poteva così reagire ai conflitti dei genitori senza esserne coinvolta. I risultati del FFA mostrano gli effetti di questi due ruoli. Entrambe le figlie mostravano significativi aumenti di FFA, durante l’intervista, cioè tra le 9 e le 10, e ancora maggiori tra le 10 e le 10,30, mentre si trovavano insieme ai genitori. Alle 10,30, alla fine dell’intervista, però, l’FFA di Violet tornò velocemente a livello normale. Quello di Dede rimase ancora alto per un’ora e mezzo. Nella coppia, i livelli FFA crebbero dalle 9,30 alle 10, indicando tensione nelle transazioni interpersonali. Ma il loro FFA decrebbe dopo che le figlie furono introdotte nella stanza e dopo che i coniugi avevano assunto le loro funzioni di genitori [ibidem, 16-17].

Minuchin concluse che nella famiglia Collins il conflitto coniugale era ridotto o deviato quando marito e moglie assumevano il loro ruolo genitoriale. Le figlie svolgevano la funzione di meccanismo di deviazione dei conflitti familiari, ma il prezzo che pagavano era una tensione emotiva molto elevata, come dimostravano le alterazioni dei livelli di FFA. La bambina più esposta a questa situazione era Dede, la quale mostrava una marcata difficoltà a ritornare a un livello di normalità. Violet sembrava meno coinvolta perché protetta dal ruolo svolto dalla sorella maggiore. Questa situazione sperimentale dimostrava perciò chiaramente l’interdipendenza tra un individuo e la sua famiglia, in quanto i comportamenti di alcuni membri potevano «essere misurati nella circolazione sanguigna di altri componenti della famiglia».

FIG. 8.2. Livelli ematici di «Free Fatty Acids» (FFA) nella famiglia Collins.

Fonte: Minuchin [1974].

Partendo da questi presupposti, Minuchin sviluppò un proprio modello di interpretazione dei disturbi psicosomatici basato sull’analisi della struttura familiare [Minuchin, Rosman e Baker 1978]. Secondo questo modello, che egli stesso chiamò psicosomatico:

- il paziente designato (cioè colui che viene presentato dalla famiglia come problematico) è legato agli altri da un rapporto di circolarità dove i sintomi influenzano il malfunzionamento della struttura familiare e viceversa;

- fattori stressanti esterni possono favorire l’insorgenza del disturbo, ma una volta che è comparso, esso tende a mantenersi «omeostaticamente» all’interno dell’organizzazione familiare disfunzionale;

- possono essere presenti una predisposizione o un’alterazione organica che spieghi il tipo di sintomo, ma, poiché il paziente interagisce in modo circolare con la famiglia, il disturbo tende a protrarsi anche dopo una terapia medica appropriata.

L’aspetto interessante di questo modello è che esso non trascura le componenti mediche e biologiche della malattia, ma le integra in una visione circolare più complessa nella quale assume un’importanza centrale la relazione del paziente con il sistema familiare.

Minuchin affrontò in modo originale il problema della specificità sollevato da Alexander: non sono tanto il sintomo o la malattia a essere specifici, ma l’organizzazione disfunzionale della famiglia. Studiando famiglie con pazienti anoressici, diabetici e asmatici egli arrivò a delineare quattro caratteristiche strutturali tipiche di queste famiglie psicosomatiche [ibidem].

- Invischiamento. I memb ri hanno la tendenza a occuparsi eccessivamente gli uni degli altri. Sono troppo coinvolti, intrusivi e invadenti. Spesso intervengono al posto dell’altro. Anche i confini tra le diverse generazioni e tra gli individui sono poco distinti, per cui si assiste a una continua confusione tra i ruoli. Ad esempio, i nonni fanno i genitori dei propri nipoti, mentre i genitori fanno ancora i figli. Allo stesso modo i figli possono fare da padre o da madre ai propri genitori o ai propri fratelli.

- Iperprotettività. Ogni minimo segnale di malessere genera un alto grado di tensione che spinge la famiglia ad assumere un atteggiamento eccessivamente protettivo verso il paziente sintomatico, impedendo l’autonomia e lo sviluppo di interessi esterni al gruppo. In modo circolare, il paziente designato avverte che la propria malattia e il proprio bisogno di dipendenza svolgono una funzione protettiva verso l’intera famiglia e questo rinforza il suo comportamento sintomatico.

- Rigidità. Il nucleo familiare è fortemente resistente a ogni forma di cambiamento. Non appena un membro cerca di modificare la propria posizione rispetto al gruppo (ad esempio sviluppando una maggiore autonomia) gli altri tendono subito a reagire vanificando i suoi sforzi e ripristinando la condizione preesistente. La famiglia si presenta spesso unita e armoniosa, nega di avere altri problemi al di fuori della malattia del paziente e quindi non riconosce la necessità di un cambiamento. Nei momenti critici del suo ciclo vitale (come la nascita, la morte, il matrimonio o l’uscita di casa di un membro) la famiglia tende quindi a mantenere lo stesso funzionamento, divenendo molto vulnerabile. In questi momenti è frequente che un componente si ammali.

- Evitamento dei conflitti. Sono famiglie con una tolleranza molto bassa alle frustrazioni e che non sopportano il disaccordo, perciò i problemi sono continuamente soffocati al loro nascere o negati. Il paziente stesso tende a impedire l’espressione dei conflitti attirando su di sé l’attenzione e la preoccupazione dei familiari.

La presenza di queste caratteristiche nelle famiglie di pazienti affetti da malattie mediche croniche o da patologie psichiche (in particolare disturbi del comportamento alimentare e psicosi) è stata confermata da un gran numero di studi svolti soprattutto da ricercatori di formazione sistemica [Onnis 1988; Wynne, Shields e Sirkin 1992; Bertrando e Toffanetti 2000; Carr 2000]. Una terapia efficace dovrebbe quindi essere in grado di modificare l’equilibrio familiare disfunzionale favorendo lo sviluppo di modelli più adeguati di relazione. Minuchin propose, quindi, un trattamento di tipo familiare le cui finalità sono:

- l’individuazione e il rafforzamento dell’autonomia dei singoli membri e sottosistemi;

- il riconoscimento, l’espressione e la risoluzione dei conflitti latenti, eliminando così lo stress emotivo legato alla tendenza a evitare le tensioni e a spostarle sul paziente;

- la stimolazione e la valorizzazione di ogni potenzialità di cambiamento, evoluzione e crescita della famiglia.

Di fatto le teorie di Minuchin sono oggi ritenute valide dalla maggior parte degli psicoterapeuti, non solo da quelli di orientamento sistemico. Anche i clinici di formazione psicoanalitica e cognitivista, infatti, in questi anni hanno rivolto la loro attenzione allo studio delle relazioni, approfondendo, in particolare, quella tra la madre e il bambino. Le teorie sistemiche e lo studio delle relazioni familiari hanno quindi contribuito notevolmente ad allargare i confini della psicosomatica, la quale, come abbiamo visto, si è sviluppata in passato seguendo una concezione causale sostanzialmente di tipo lineare. Questo comporta una revisione critica di alcuni suoi concetti fondamentali fornendo soluzioni nuove per antichi problemi.

La tendenza di queste famiglie a evitare sistematicamente ogni conflitto può, ad esempio, fornire un modello alternativo di spiegazione per l’alessitimia. Sulla base di ricerche svolte in Italia su famiglie con bambini asmatici Onnis e Di Gennaro [1987] hanno ipotizzato che non esista tanto un’incapacità primaria a riconoscere ed esprimere le emozioni, quanto la tendenza a evitarle e a soffocarle, in modo tale da impedire il sorgere di conflitti e mantenere l’armonia familiare. L’alessitimia e le capacità di mentalizzazione (cfr. capp. 5 e 6) potrebbero quindi essere non tanto caratteristiche della singola persona, ma atteggiamenti che si manifestano in funzione delle relazioni. Qualora si valuti non solo la comunicazione verbale, ma anche quella non verbale, risulterebbe infatti evidente che non esiste un’assenza di vita affettiva, ma un’accurata selezione delle emozioni per proteggere l’unità e l’equilibrio del nucleo familiare. Se l’alessitimia e la mentalizzazione assumono questo forte significato relazionale, ci si dovrebbe quindi chiedere quanto, all’interno di una relazione terapeutica, anche gli atteggiamenti, le aspettative e il controtransfert del terapeuta non possano influenzare il comportamento del paziente condizionandone l’espressione emotiva (cfr. cap. 10).

Nella visione scientifica tradizionale, la conoscenza e la realtà sono legate da un rapporto preciso di corrispondenza che di per sé non deve essere giustificato: quello che viene dimostrato è vero e coincide con la realtà. Negli ultimi decenni la visione costruttivista [Maturana e Varela 1980; 1984; von Foerster 1982; 1985; von Glaserfeld 1985] ha demolito questa certezza sostenendo che la conoscenza del mondo esterno è attivamente costruita dall’individuo. Quello che riteniamo vero deriva da processi di costruzione, piuttosto che da una rappresentazione della realtà attraverso informazioni provenienti dai sensi. «Tutto ciò che è detto è detto da un osservatore» [Maturana e Varela 1980], per cui non è possibile riferirsi a una realtà o verità oggettive perché un osservatore non ha alcuna base per sostenere l’esistenza di oggetti e relazioni indipendenti da quello che egli fa. Le descrizioni e le teorie sono vere le une quanto le altre, anche se la loro utilità può essere differente da situazione a situazione. L’ideale di una conoscenza scientifica autentica e univoca viene quindi abbandonato.

In questa prospettiva Humberto Maturana e Francisco Varela [1980; 1984] descrivono l’essere vivente come un organismo autonomo, un sistema autopoietico (che si genera da sé) capace di creare e organizzare la propria struttura in un processo di auto-organizzazione (determinismo strutturale). Gli organismi che interagiscono non si scambiano «informazioni», come nel modello cognitivista, ma accoppiano le loro strutture mantenendo la capacità di organizzarsi in modo autonomo (chiusura organizzazionale). Le interazioni sono concepite più come perturbazioni che come inputs. L’uomo non è più solo un elaboratore di stimoli o di dati, ma diventa un’entità attiva con proprie regole, obiettivi e progetti.

Le idee costruttiviste hanno avuto una grande influenza sulla psicologia contemporanea e hanno permesso di assumere un nuovo atteggiamento nei confronti della diagnosi e della terapia. La stessa malattia non è più una caratteristica oggettiva del paziente o della famiglia, ma diventa un’idea costruita dal clinico nel momento in cui confronta il proprio punto di vista (la propria struttura) con quello del paziente. Una delle conseguenze più importanti è il forte ridimensionamento di ogni aspettativa di onnipotenza terapeutica. Emerge un’immagine meno prepotente del medico e dello psicologo, i quali, agendo da perturbatori, possono al massimo facilitare la guarigione del malato, ma non «determinarla», né tantomeno controllarla. Ogni miglioramento sarà infatti in funzione della capacità di organizzazione e del potenziale di cambiamento del singolo individuo.

Oggi in psicosomatica, come in biologia, in medicina e in psicologia, ci si riferisce sempre di più all’essere umano considerandolo un organismo «complesso». Allo stesso modo, si parla dei problemi umani (relazionali, familiari, culturali, sociali, ambientali) come di «problemi complessi». Sappiamo però che quello di complessità è un concetto aperto, non definito, una sfida, più che una certezza, uno stimolo o una provocazione, più che una direzione precisa verso cui andare.

Nella prospettiva scientifica classica, che trae le proprie origini dalla filosofia cartesiana, la natura viene descritta come una serie di eventi legati tra di loro da una catena lineare di cause ed effetti. Il modello scientifico di riferimento è quello della fisica. In questa visione meccanicistica e determinista l’analisi dei dati porta alla scomposizione della realtà osservata in elementi semplici. Dalla semplicità di questi elementi deriva la garanzia di verità. Ogni oggetto di conoscenza deve perciò essere scomposto e ridotto in parti semplici e misurabili. Si semplifica il mondo per meglio conoscerlo e dominarlo. La natura, in questa prospettiva, è uniforme (segue sempre le stesse leggi) e non fa nulla invano (principio dell’economia della natura). La semplicità diventa un criterio con il quale si scelgono le teorie. Il disordine e il caos sarebbero solo apparenti, ma se studiati analiticamente possono rivelare ordine, regole e ragione.

La fisica classica ricercava la semplicità e l’unità. Vorrei ricordare la bellissima frase citata da Umberto Eco ne Il nome della rosa: «unità nella diversità o diversità nella unità». La fisica classica cercava appunto l’unità nella diversità e per far ciò si basava su alcuni modelli significativi quali quelli del moto planetario (famoso problema che ha dato origine alla fisica classica), o quello del gas perfetto, che ha dato origine alla teoria cinetica con l’idea di caos molecolare. [...] A partire da questi esempi relativamente semplici, e abbastanza trasparenti, la fisica classica ha seguito un itinerario straordinario, un’avventura intellettuale forse senza pari. Qual è la rappresentazione che stava sullo sfondo della fisica classica? Si tratta di uno schema determinista, almeno a livello macroscopico, e di uno schema reversibile, nel quale il futuro e il passato giocano il medesimo ruolo, almeno in linea di principio.

Credo che il nostro momento storico sia caratterizzato da una comprensione assai chiara dei limiti di questo concetto [Prigogine 1985, 179].

Quello fisico è rimasto il modello scientifico per eccellenza fino alla fine dell’Ottocento. Nel corso del Novecento, prima con lo sviluppo della termodinamica, poi con la formulazione delle teorie relativiste, la fisica ha perso la sua semplicità. Nella termodinamica si introduce l’elemento dinamico, cioè il concetto di cambiamento. Gli oggetti studiati dalla microfisica assumono caratteristiche sempre più ambigue e incerte. I fenomeni sfuggono ai tentativi di descrizione in termini di causa ed effetto. Gli elementi degli atomi e delle molecole possono essere descritti sia come corpuscoli sia come onde di energia e ci si domanda se la nozione di particelle elementare abbia ancora senso. La ricerca del «mattone fondamentale» sul quale sarebbe costruito il mondo fisico, che ha portato in passato alla scoperta della cellula, delle molecole e dell’atomo, appare sempre più problematica. Allo stesso modo, nella macrofisica le categorie del tempo e dello spazio hanno perduto la loro individualità contaminandosi l’una con l’altra. L’universo è diventato complesso sia nella sua struttura infinitesimale sia nella vastità cosmica.

La stessa complessità si ritrova nel mondo biologico. Lo sviluppo delle teorie sull’evoluzione hanno indicato che gli organismi tendono a selezionarsi nel tempo aumentando la propria diversità e la propria organizzazione. Questo dato contraddice la visione fornita dalla termodinamica classica, secondo la quale, nei sistemi chiusi, l’energia si degrada e vi è una graduale tendenza verso la perdita delle differenze. Il disordine, cioè la crescita dell’entropia, comporterebbe così una degradazione irreversibile e un aumento dell’omogeneità verso l’equilibrio terminale (la morte entropica). I principi dell’evoluzione e della termodinamica, quindi, sembrano contraddirsi e questo paradosso è ancora un problema. Come mai la vita esiste pur essendo così improbabile dal punto di vista fisico e probabilistico?

In ogni caso è troppo semplice ridurre la complessità biologica alla sola fisicità. La stessa biologia molecolare, per studiare i fenomeni biologici dal punto di vista fisico-chimico, ha dovuto ricorrere a concetti prima sconosciuti al campo della fisica, come quelli di informazione, codice, messaggio, inibizione, indicando che la complessità della vita è legata alla sua organizzazione. Secondo l’antropologo e sociologo francese Edgar Morin:

La complessità è una nozione la cui prima definizione non può che essere negativa. La complessità è ciò che non è semplice. L’oggetto semplice è l’oggetto che può essere pensato come un’unità elementare non scomponibile. La nozione semplice è quella che permette di pensare questo oggetto in maniera chiara e distinta, come un’entità che può essere isolata dal suo ambiente. La spiegazione semplice è ciò che può ridurre un fenomeno composto alle sue unità elementari, e concepire l’insieme come una somma del carattere delle unità. La causalità semplice è quella che può isolare la causa e l’effetto e prevedere l’effetto della causa secondo uno stretto determinismo. Il semplice esclude il complicato, l’incerto, l’ambiguo, il contraddittorio. A fenomeni semplici corrisponde una teoria semplice. Tuttavia si può applicare la teoria semplice a fenomeni complicati, ambigui, incerti: si fa allora della semplificazione [Morin 1982; trad. it. 1984, 171].

Le teorie semplici, quindi, possono essere utili e giustificate in molti casi, ma mostrano dei limiti quando applicate ai fenomeni umani, che mal sopportano di essere scomposti in parti e analizzati senza perdere di significato.

Il problema della complessità è quello che pongono i fenomeni non riducibili agli schemi semplici dell’osservatore. Si deve, dunque, supporre che la complessità si manifesterà in primo luogo all’osservatore, sotto forma d’oscurità, d’incertezza, di ambiguità, ovvero di paradosso o di contraddizione. Certo, ogni conoscenza ha qualcosa di semplificatore nel senso che essa astrae, cioè elimina, un certo numero di tratti empirici del fenomeno, giudicati non significativi, non pertinenti, contingenti. Ma non deve essere sovrasemplificatrice, vale a dire non deve scartare come epifenomenico tutto ciò che non rientra in uno schema semplificatore. Qui si vede il problema: è sempre possibile espellere la complessità alla periferia per non trattenere che il semplificabile, e decidere che soltanto il semplificabile è scientificizzabile [ibidem, 171-172].

Quindi la semplicità è solo un aspetto della complessità. Più la complessità aumenta, come nel caso dell’organismo umano, meno possibilità abbiamo di sviluppare delle ipotesi semplici che abbiano significato.

Certo possiamo aggirare queste difficoltà attraverso lo studio delle invarianze, il che ci porta a una conoscenza semplice, o ricorrendo ai metodi statistici e ai grandi numeri, il che ci da una conoscenza povera e sempre più debole dal momento in cui si verificano cambiamenti nel sistema o utilizzando il metodo ad hoc della scatola nera (black box), che consente di mettere tra parentesi tutto ciò che accade all’interno del sistema per centrare l’interesse su ciò che è possibile cogliere nel modo meno incerto: le entrate (inputs) e le uscite (outputs), ma anche a questo livello vi è un’incertezza e un’imprevedibilità: come ha detto Norbert Wiener «un’azione complessa è quella nella quale la combinazione degli inputs al fine di ottenere un output sul mondo può comportare in se stessa un gran numero di altre combinazioni» [ibidem, 173-174].

Negli ultimi anni lo sviluppo di una scienza (o paradigma) della complessità sembra suggerire per la psicosomatica una nuova prospettiva di comprensione [Trombini e Baldoni 1999; Baldoni 2002a]. Questa nuova visione fa capo a una corrente alla quale aderiscono studiosi e pensatori provenienti dai campi più disparati: il sociologo, antropologo ed epistemologo francese Edgar Morin [1977; 1982; 1985], il medico e biofisico algerino Henri Atlan [1979], il fisico viennese Heinz von Foerster [1982; 1985] (esponente della nuova cibernetica), i neurofisiologi cileni Humberto Maturana e Francisco Varela [1980; 1984] (costruttivisti), il chimico Ilya Prigogine [1985] (premio Nobel nel 1977 e fondatore della termodinamica dei sistemi in non equilibrio), l’evoluzionista Ervin Laszlo [1985], il fisico americano Fritjof Capra [1982; 1996] e i filosofi epistemologi italiani Gianluca Bocchi e Mauro Ceruti [1985].

Ma cosa si intende per complessità? Il termine complexus è participio passato del verbo latino complector, che significa intrecciare, abbracciare, comprendere, tenere assieme. Questo rimanda ai concetti di relazione e di organizzazione. Complesso non è sinonimo di complicato. Un oggetto complicato può essere scomposto in parti e quindi conosciuto attraverso un processo di semplificazione. Secondo Morin [1982] i fenomeni complessi hanno determinate caratteristiche.

1. Per avvicinarsi a essi senza snaturarli con semplificazioni arbitrarie è necessario studiarli nel proprio ambiente. In etologia la conoscenza del comportamento animale non sarebbe possibile al di fuori del territorio naturale. Allo stesso modo la complessità dell’essere umano non può essere rispettata da una ricerca svolta solo in un laboratorio. Ogni dato ricavato in questo modo risulterà profondamente distorto e quindi di scarsa utilità se non considerato all’interno di una valutazione più globale.

2. Una seconda caratteristica dei fenomeni complessi è che dipendono sempre dal loro osservatore. Come indicato dal costruttivismo, ciò che noi ci rappresentiamo del mondo dipende sempre dal nostro punto di vista. La ricerca scientifica, perciò, non comporta una conoscenza di una realtà assoluta e immutabile. In primo luogo la presenza di un osservatore (come lo scienziato) implica sempre dei cambiamenti nel sistema osservato (problema che rende poco attendibili i risultati delle ricerche di laboratorio). Ogni processo di conoscenza, inoltre, è il prodotto di una mente umana la quale ha un proprio retroterra sociale e culturale e una propria ideologia che influenzeranno inevitabilmente ciò che è percepito e quello che viene teorizzato.

Ma c’è ideologia e ideologia: l’ideologia è teoria quando è aperta, e accetta di essere discussa, cioè confutata alla prova dei dati fenomenici e del ragionamento; è dottrina quando si chiude in se stessa, diventa immune a ogni irruzione del reale fenomenico, dell’evento non conforme in cui viene identificato il nemico, e si crede verificata una volta per tutte, diventa perciò non biodegradabile [Morin 1982; trad. it. 1984, 195].

3. Ogni fenomeno complesso, inoltre, è per sua natura organizzato, quindi assume le caratteristiche di un sistema. Ogni sistema complesso è qualcosa di più dell’insieme delle singole parti da cui è composto, ma anche qualcosa di meno, nel senso che pone dei limiti alle sue componenti le quali non possono esprimere altre loro potenzialità. Ad esempio, un individuo all’interno di un gruppo sociale (come la famiglia) assume caratteristiche che da solo non avrebbe (ad esempio il ruolo di figlio), ma allo stesso tempo viene limitato per altri aspetti che al di fuori di quel sistema verrebbero valorizzati.

Secondo la scienza della complessità il modo più utile per comprendere il mondo è attraverso una rete di teorie, che ci permetta di collocarci, secondo i casi, all’interno di un punto di vista o tra un punto di vista e un altro, quando questo risulta utile. Fondamentale, quindi, in una prospettiva complessa è la capacità di tollerare il dubbio, l’ambiguità, la contraddizione, la coesistenza di termini opposti quali l’unicità e il dualismo, il disordine e l’organizzazione. Contrariamente alla logica aristotelica, nella quale la contraddizione è indice di errore, nella visione complessa essa può indicare «uno strato di realtà profondo che la nostra comprensione non riesce ancora o forse non arriverà mai a concepire» [ibidem, 190].

La complessità non ha una metodologia, ma può avere il proprio metodo. [...] Così il metodo della complessità ci richiede di pensare senza mai chiudere i concetti, di spezzare le sfere chiuse, di ristabilire le articolazioni fra ciò che è disgiunto, di sforzarci di comprendere la multidimensionalità, di pensare con la singolarità, con la località, con la temporalità, di non dimenticare mai le totalità integratrici [Morin 1985, 59].

La scienza della complessità non si presenta, quindi, come un modello teorico chiuso, governato da leggi precise, ma come una sfida nei confronti della conoscenza. Pur tenendo in considerazione la teoria dei sistemi, gli sviluppi della complessità portano a superare la nozione stessa di sistema. Quando studiamo l’organizzazione degli organismi viventi, ci accorgiamo che essi, senza cessare di essere sistemi, sono molto più di questo. Bisogna infatti parlare non tanto di sistemi viventi, ma di esseri viventi, termine che tende a essere ignorato sia dal vocabolario sistemico sia da quello biologico. «Che terribile povertà, percepire in un essere vivente soltanto un sistema! Ma quale stupidaggine, non vedere in esso anche un sistema» [Morin 1982; trad. it. 1984, 194-195].

Una concezione scientifica moderna deve riconoscere, quindi, il valore del dubbio, dell’indefinito, deve favorire la consapevolezza dell’ignoranza, della mancanza di significato, dei limiti delle teorie. La formazione dello studioso deve educare all’incertezza. Dalle situazioni incerte, inusuali, che ci colgono di sorpresa, nascono le nuove idee, le nuove ipotesi, viene stimolata la creatività. In questi casi, le soluzioni che si presentano sono riconosciute da noi come più interessanti e percepite come più autentiche dagli altri.

Questo vale non solo per lo scienziato impegnato in ambito teorico e di ricerca, ma anche per chi opera in contesti clinici e terapeutici. Se ad esempio un paziente, alla fine di un colloquio, chiede al medico delle risposte, una diagnosi, una terapia precisa, non bisogna avere paura di riconoscere, quando è il caso, che abbiamo bisogno di tempo, che dobbiamo riflettere sulle cose. Quasi sempre anche il paziente ha bisogno di fare la stessa cosa. È raro che egli ci viva come «incompetenti», di fronte al riconoscimento dei limiti della nostra conoscenza e della necessità di una rielaborazione personale. È più probabile che si senta rispettato e che avverta in noi un’intenzione autentica di comprensione. Questo cambiamento di prospettiva favorisce lo sviluppo di un rapporto clinico basato non tanto sull’autorità (del medico o dello psicologo), ma sull’autorevolezza. Il paziente, infatti, ha bisogno di persone in cui riconoscersi. Esseri umani autentici da rispettare e dai quali sentirsi rispettato. Persone con cui confrontarsi e, in alcuni casi, da prendere come esempio, non da temere.

Assumere una posizione complessa in psicosomatica vuol dire quindi assumere una posizione più umile verso il proprio sapere e considerare la propria posizione teorica come non assoluta (cfr. cap. 1). Vuol dire studiare l’essere umano utilizzando una rete di teorie e integrando punti di vista diversi tollerandone le eventuali carenze, le discrepanze e le differenze. Allo stesso modo la psicosomatica, e in generale la scienza, non deve dimenticarsi del valore della dimensione individuale e dei rischi che si possono correre concependo le persone solo nelle loro parti infinitesimali, oppure espandendo i loro problemi a dimensioni cosmiche esasperate. Un modello scientifico complesso deve permettere una visione multidimensionale dell’essere umano che ne rispetti la complessità senza perdere di vista la sua unicità.

Come abbiamo visto, le teorie sistemiche e cibernetiche trovarono, in un primo momento, un loro campo di applicazione naturale nelle ricerche sui piccoli gruppi e in particolare nella terapia della famiglia.

I terapeuti della famiglia per molti anni si sono occupati del contesto relazionale più significativo dell’individuo, cioè della famiglia, convinti che per cambiare una persona fosse sufficiente cambiare le relazioni familiari. I processi interni all’individuo erano intenzionalmente trascurati, sia per la loro vaghezza e complessità, sia per la loro dubbia utilità in quanto i problemi presentati dai clienti erano attribuiti a cause esterne (relazionali) e non a cause interne. Le ragioni di quella chiusura erano da attribuire alla ben nota teoria della «scatola nera» [Watzlawick et al. 1967], e anche all’aver messo in primo piano, specialmente da parte del gruppo di Milano, l’aspetto olistico del pensiero di Gregory Bateson, quello che si riferisce alla mente come unità immanente nell’ecosistema, a scapito dell’altra parte, che si occupa del mondo interno dell’individuo, dell’importanza dell’inconscio e delle emozioni [Boscolo e Bertrando 1996, 12].

La psicologia ha studiato la mente soprattutto come concetto interno, ma secondo Bateson [1972; 1979] essa è legata non solo al corpo, ma anche al mondo esterno, in quanto «vi è una Mente più vasta di cui la mente individuale è solo un sottosistema». Egli era anche contrario a ogni forma di separazione arbitraria e di dicotomia.

È il tentativo di separare l’intelletto dall’emozione che è mostruoso, e secondo me è altrettanto mostruoso (o pericoloso) tentare di separare la mente esterna da quella interna, o la mente dal corpo [Bateson 1972; trad. it. 1976, 482].

Lo spostamento del campo di osservazione dal singolo individuo a un nucleo sociale allargato ha fatto quindi dimenticare per lungo tempo che anche un essere umano è un sistema. Le sue caratteristiche derivano, infatti, da una propria organizzazione di personalità, che a sua volta emerge dall’interazione dei suoi sottosistemi biologici e psicologici e dalla relazione con sistemi più ampi quali la famiglia e la società, che a loro volta fanno parte di un grande ecosistema naturale. L’organismo umano, infatti, non è solo un sistema costituito da cellule e organi, a loro volta costituiti da atomi e molecole, ma è anche un sistema individuale inserito all’interno di un sistema sociale a propria volta facente parte di un ecosistema naturale inserito nel sistema solare. L’universo stesso può quindi essere concepito come una stupefacente architettura di sistemi. Per questa ragione contrapporre una psicologia individuale a una relazionale è un errore epistemologico che deriva da un uso improprio del termine sistemico [Caglia 1988].

Negli ultimi anni, con la diffusione della nuova cibernetica e delle teorie costruttiviste, si è assistito a una graduale valorizzazione da parte dei terapeuti sistemici del mondo intrapsichico del paziente e di quello del terapeuta. Questo fatto ha coinciso con un contemporaneo interesse da parte di ricercatori e clinici di formazione differente (psicoanalisti, psicologi evolutivi, cognitivisti, comportamentisti, neuroscienziati) per le problematiche relazionali.

Dall’inizio degli anni ’80 si è assistito a una convergenza di interessi tra orientamenti terapeutici diversi. Alcuni terapeuti che tradizionalmente si erano occupati di terapia individuale si sono aperti anche alla terapia della famiglia e di coppia (certuni ispirandosi alla visione sistemica). Ad esempio psicoanalisti, cognitivisti, terapeuti ericksoniani hanno mostrato interesse per i contributi della visione sistemico-relazionale alla pratica terapeutica, mentre molti terapeuti familiari sistemici, come appena accennato, si sono a loro volta fatti più attenti all’individuo e alle emozioni [Boscolo e Bertrando 1996, 9].

Si è cominciato, quindi, a parlare della possibilità di una terapia sistemica individuale nella quale l’attenzione è centrata non solo sulle relazioni del paziente con il mondo esterno, ma anche sulle vicende del suo mondo interno. Lo stesso terapeuta sistemico è diventato attento ai propri fenomeni intrapsichici e, attraverso un processo di autoriflessività (cioè di dialogo interno con se stesso e di presa di coscienza dei propri pregiudizi e delle proprie teorie), che ricorda molto il controtransfert studiato dalla psicoanalisi, tiene conto di essi per comprendere meglio e favorire il cambiamento del paziente. Questa evoluzione del pensiero sistemico ha una grande importanza per la psicosomatica contemporanea.

Verso la metà degli anni ’50 i nuovi concetti derivati dalla teoria generale dei sistemi e della cibernetica iniziarono a essere applicati alla psichiatria e alla psicologia. Come abbiamo visto, il primo a utilizzare queste prospettive fu Gregory Bateson, seguito dai suoi collaboratori che successivamente fondarono il Mental Research Institute. Un tentativo di applicare le teorie sistemiche in ambito psicosomatico può essere comunque riconosciuto, anche se non esplicitamente dichiarato, già nell’opera di Alexander (cfr. cap. 2).

Alla fine degli anni ’70, in un articolo sulla rivista «Science», George Engel [1977], tentò di indurre il mondo scientifico a superare i limiti del paradigma riduzionista biomedico e propose un modello basato su presupposti sistemici che denominò biopsicosociale, riferendosi con questo termine ai diversi sistemi in ambito biologico, psicologico e sociale che, considerati nel loro insieme, costituiscono un modello moderno di spiegazione delle malattie. Il nuovo paradigma, che fu presentato come «una sfida nei confronti della medicina e della psichiatria», ha ottenuto negli anni successivi un notevole successo influenzando profondamente il modo di fare ricerca e attività clinica non solo in psicosomatica, ma in tutto il campo sanitario [Engel 1980; 1992; Garcia-Shelton 2002; Cigoli e Mariotti 2002; Frankel, Quill e McDaniel 2003; Rolland e Williams 2005; Sluzki 2007].

Il modello biopsicosociale si occupa dello studio dei problemi umani considerando le relazioni non solo tra «sistemi» diversi (genetico, anatomico, endocrinologico, neurologico, immunologico, psicologico e sociale), ma anche tra «livelli di sistemi» diversi, dal subcellulare all’ambientale, dall’individuale al collettivo. Questo permette di concepire la malattia come il risultato di un’interazione tra più fattori che possono essere valutati su vari piani in relazione tra loro.

Ad esempio, una patologia come l’AIDS può essere studiata identificando i ceppi virali o descrivendo le alterazioni cellulari e tessutali conseguenti all’infezione, ma, allo stesso tempo, considerando gli effetti dannosi sul sistema immunitario, sulle funzioni corporee, sull’intera persona, sulla sua famiglia e sulla società. In modo simile, un evento significativo come un lutto o un divorzio può essere valutato non solo per le sue influenze sullo stato emotivo o sulle relazioni sociali, ma anche per gli effetti sulle funzioni nervose, endocrine e metaboliche, sul sistema immunitario e sulla capacità di difesa nei confronti delle malattie.

Oggi il termine biopsicosociale è divenuto di moda e molti studi in medicina e in psichiatria sono svolti utilizzando questa etichetta. In molti casi, però, è adottata solo una visione eziopatogenetica multifattoriale, basata sostanzialmente su un ragionamento riduzionista e lineare in cui molte cause contribuiscono a un unico effetto (la malattia). Va ricordato, invece, che il modello biopsicosociale è per definizione «sistemico» e richiede per la sua applicazione (nella ricerca e nell’attività clinica) una formazione personale molto seria che permetta, appunto, di considerare i problemi all’interno di sistemi differenti (e livelli di sistemi differenti) e di adottare una prospettiva causale circolare (e non solo lineare) [Wynne 2003]. Aspetto ancora più importante, l’adozione di un modello biopsicosociale implica la capacità di collaborare con altri operatori con i quali si condividono visioni e obiettivi comuni. Il problema principale è quello della formazione (cfr. cap. 10), oltre quello economico conseguente alla necessità di mobilitare le risorse necessarie intervenendo sui livelli sistemici differenti. Un medico di famiglia, ad esempio, per adottare una prospettiva biopsicosociale dovrà essere disponibile a considerare, nella valutazione del paziente, variabili complesse che sono state sottovalutate all’interno della propria formazione universitaria (ad esempio, considerare nella sua analisi le relazioni familiari o le condizioni socioeconomiche, oppure come la malattia influenzi e sia a propria volta influenzata dall’ambiente lavorativo, dai rapporti sociali, dalle politiche economiche statali ecc.). In questa valutazione, inoltre, il medico deve manifestare la capacità di collaborare con gli altri operatori e con le istituzioni coinvolte, sviluppando e condividendo assieme a loro una strategia di intervento ragionevole e applicabile a vari livelli.

Fatte queste premesse, prendiamo in esame alcuni presupposti del modello biopsicosociale [Engel 1977; 1980; 1992; Saba 2002; Baldoni e Trombini 2005; Porcelli 2009] (cfr. tab. 8.1).

1. Piuttosto che separare la mente dal corpo, focalizzando l’attenzione su quest’ultimo, le condizioni di salute e di malattia vanno sempre valutate all’interno di un contesto. Questo è costituito da una rete di sistemi e sottosistemi (atomi, molecole, tessuti, organi, apparati, individuo, famiglia, lavoro, religione, cultura, comunità, società, nazione, umanità, ambiente, biosfera, cosmo) e da livelli differenti di sistemi (dal microscopico ai macrofenomeni) che interagiscono in modo complesso e poco definibile. I fattori biologici e genetici costituiscono una condizione predisponente ma non sufficiente al manifestarsi di una malattia. Il considerare un individuo come malato o paziente, inoltre, dipende da variabili psicologiche e socioculturali più che biologiche. Va considerato, però, che, in questa prospettiva, l’aspetto biologico non viene affatto trascurato a scapito di quello psicosociale, ma tutto è considerato in reciproca relazione. Non vi è un sistema che costantemente predomina sull’altro nella responsabilità verso le malattie.

2. Possono manifestarsi delle interferenze tra sistemi e sottosistemi con conseguenze positive (maturazione, esperienza, adattamento) o negative (malattie, conflitti relazionali o sociali, problemi economici) le quali influenzano l’equilibrio e l’organizzazione generale. Ad esempio, la nascita di un figlio può modificare la relazione di coppia e quella con la famiglia di origine (i genitori diventano nonni). Allo stesso tempo, può cambiare lo stile di vita (alimentazione, attività fisica, sonno), con conseguenze positive oppure negative sull’organismo. È evidente che l’equilibrio dipende non solo dalle capacità di adattamento e di cambiamento dell’individuo, ma anche dalle caratteristiche dei sistemi a cui appartiene e con i quali interagisce. In questa prospettiva, lo stress può essere considerato un’interferenza che si verifica ogni volta che le richieste del contesto superano la capacità di un determinato sistema di farvi fronte. Periodi prolungati di stress (ad esempio una malattia metabolica cronica o una crisi familiare o sociale) o episodi improvvisi, acuti e intensi (un infarto al miocardio, un lutto, un’esperienza traumatica, un evento naturale come un terremoto) possono mettere a dura prova l’equilibrio di un sistema favorendo lo sviluppo di problemi sul piano biologico, psicologico o sociale. Un individuo, ad esempio, può cercare di adattarsi a una condizione di difficoltà economica aumentando le ore di lavoro o procurandosi una seconda occupazione. Questo, però, può comportare una minore presenza in famiglia (generando conflitti coniugali o difficoltà nello svolgere il ruolo genitoriale), oppure diminuire il tempo dedicato all’attività fisica, al divertimento o al riposo e generare uno stato di prostrazione psicologica che, nel suo insieme, potrebbe favorire lo sviluppo di una malattia cardiovascolare o di uno stato depressivo.

3. L’attenzione è spostata dalla malattia alla salute. Una stessa persona può infatti risultare affetta da patologie mediche differenti e, nello stesso tempo, presentare problemi psicologici, familiari o sociali. Diversamente dall’approccio biomedico, nel quale i sintomi vengono divisi in categorie per arrivare a una diagnosi, il clinico che adotta una prospettiva biopsicosociale valuta i sintomi all’interno del loro contesto e si concentra sulle relazioni e le interazioni con i sistemi che li comprendono. Tramite questo processo vengono raccolti dati non solo sulle specifiche malattie (mediche o psicologiche), ma anche sulle relazioni tra i vari sistemi (i tessuti, l’organo e le funzioni coinvolte, la personalità, il significato che la malattia assume per l’individuo, l’influenza sulle relazioni familiari, lavorative e sociali ecc.). L’obiettivo è quello di ripristinare una condizione di relativa salute. Questo modello, contrariamente a quello biomedico, considera la complessità della vita e descrive le relazioni causali in una prospettiva circolare e in termini di probabilità, piuttosto che di certezza. La valutazione dei processi e delle caratteristiche dei sistemi, inoltre, permette di considerare non solo le difficoltà umane (come le malattie), ma anche i punti di forza e le risorse.

4. Le persone appartengono a gruppi sociali (coppia, famiglia, amici, ambiente lavorativo, gruppi etnici) a cui sono strettamente legate attraverso un rapporto di influenza reciproca. In molti casi, sono altri, e non il paziente, a rivolgersi al medico (o allo psicologo) per chiedere aiuto. Per questo il modello biopsicosociale considera non l’individuo, ma piuttosto la famiglia o la rete delle relazioni significative come unità su cui focalizzare l’attenzione e la cura.

5. Allo stesso modo le cure prestate al paziente e alla sua famiglia vengono dispensate da una rete di professionisti, piuttosto che da un singolo medico. L’intervento viene quindi organizzato da un gruppo di lavoro costituito dai principali operatori (medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali, educatori) coinvolti a vari livelli nel programma terapeutico.

6. Anche il professionista, in quanto essere umano, è strettamente legato ai processi di diagnosi (la valutazione dei problemi) e di cura (la soluzione dei problemi) e li influenza. Tenendo conto della cibernetica di second’ordine e del costruttivismo, non si ritiene possibile un’interpretazione oggettiva, ma ogni giudizio e scelta sono in funzione delle caratteristiche (formazione, esperienza, personalità) del medico o di ogni altro professionista coinvolto nel sistema terapeutico. Ogni operatore deve quindi trovare il modo di valutare e modificare positivamente un sistema di cui fa parte e che egli stesso influenza con il proprio comportamento. Ad esempio, un clinico deve considerare le proprie modalità relazionali, il proprio aspetto, lo stile di attaccamento, il proprio transfert, il proprio comportamento di malattia (cioè gli atteggiamenti e le aspettative rispetto alla propria salute e alle malattie), le proprie difficoltà psicologiche (compresi i traumi e i lutti non sufficientemente elaborati) e, in generale, tutti quegli elementi personali che influenzano e connotano, assieme a quelli del paziente, la relazione clinica (cfr. cap. 10). Deve inoltre tenere conto dell’influenza su entrambi delle modalità di invio e della struttura sanitaria pubblica o privata in cui opera. Un medico, ad esempio, potrebbe considerare con minore attenzione un paziente inviatogli da un collega che non stima, oppure quando la prestazione non è pagata direttamente dall’interessato, ma dal servizio pubblico.