Nel corso della prima metà del Novecento, come abbiamo visto, le ricerche in psicosomatica erano state svolte soprattutto in due direzioni: quella psicofisiologica e comportamentista di tradizione nord-americana, che aveva approfondito lo studio delle reazioni corporee in condizioni di stress e l’influenza su queste dell’apprendimento, e quella psicoanalitica, basata sui concetti classici di pulsione e di conflitto psicologico, derivati dallo studio delle psiconevrosi.

La teoria dell’attaccamento, proposta dallo psicoanalista inglese John Bowlby (1907-1990) a partire dalla metà degli anni ’50 [Bowlby 1969; 1973; 1979; 1980; 1988], rappresentò il primo tentativo serio di mettere in discussione la posizione di Freud riguardo l’importanza delle pulsioni e le motivazioni che portano gli esseri umani a legarsi tra loro. Come noto, Freud pensava che il bambino si rivolgesse alla propria madre spinto dalla necessità di gratificare desideri di natura sessuale, particolarmente quelli orali. La teoria dell’attaccamento, integrando la visione psicoanalitica con i dati di ricerca sviluppati in altri ambiti (l’etologia, le teorie evoluzionistiche, la teoria generali dei sistemi, la cibernetica, la neuropsicologia e il cognitivismo), offre una visione alternativa secondo la quale l’essere umano manifesterebbe una predisposizione innata a sviluppare legami significativi con i genitori o con altre figure specifiche. Tali relazioni di attaccamento esisterebbero in forma organizzata dalla fine del primo anno di vita e non sarebbero legate alla gratificazione del proprio piacere o di desideri di natura sessuale, ma finalizzate, sulla base di una selezione evoluzionistica, a garantire la sicurezza e la protezione nei confronti dei pericoli.

La teoria dell’attaccamento, quindi, si propose come alternativa a quella pulsionale elaborata da Freud, al punto che alcuni, ancora oggi, considerano questo modello al di fuori della psicoanalisi [Engel 1971b; Rochlin 1971]. Altri, invece, ritengono che tra le due teorie non vi sia una reale conflittualità, ma una profonda relazione che bisogna saper riconoscere [Eagle 1997; Holmes 1993; 2001; Ammaniti e Zavattini 2001; Fonagy 2001; Fonagy e Target 2007]. Molti concetti relativi all’attaccamento, infatti, come quello di modelli operativi interni e di stile d’attaccamento, pur descritti con una terminologia di tipo cognitivista, si rifanno a idee tipicamente psicoanalitiche, come quelle di mondo interno, di transfert e di coazione a ripetere. Entrambe le teorie, inoltre, anche se si riferiscono a presupposti differenti, si occupano di argomenti comuni quali l’angoscia, l’aggressività, le difese inconsce, la relazione con il caregiver, gli effetti della deprivazione materna e dei traumi psicologici, i processi di separazione e di perdita e lo sviluppo dell’autonomia psicologica.

La teoria dell’attaccamento si è diffusa in questi ultimi decenni divenendo un vero e proprio paradigma di riferimento non solo per la clinica e la ricerca in psicologia dinamica, ma anche per la psicologia dell’età evolutiva (soprattutto nell’ambito dell’infant research), la psicoterapia individuale e familiare (di orientamento psicoanalitico, cognitivista o sistemico) e gli studi neuropsicologici e cognitivisti che riguardano il linguaggio, l’analisi del discorso, gli stili narrativi, la memoria, oltre che l’elaborazione e il controllo delle emozioni e degli stati somatici loro correlati [Holmes 1993; Rholes e Simpson 2004; Attili 2007; Cassidy e Shaver 1999; 2008].

L’importanza di questo approccio teorico è quindi molto significativa anche per la psicosomatica. Il concetto di attaccamento e lo studio delle reazioni umane nei confronti del pericolo permettono, infatti, di comprendere le funzioni adattive del comportamento di malattia e di spiegare le gravi conseguenze sulla salute psicologica e fisica dello stress e delle esperienze traumatiche e di perdita [Engel 1962; Bowlby 1973; 1980; Caretti e Craparo 2008] (cfr. capp. 3, 4 e 6), permettono inoltre di riconoscere l’influenza sulla relazione terapeutica dei modelli operativi interni del clinico e del paziente (cfr. cap. 10).

Bowlby sostenne le proprie ipotesi sull’attaccamento basandosi su dati di ricerca provenienti da studi evoluzionistici ed etologici. Sembra infatti che l’idea stessa di attaccamento gli fu suggerita dalla lettura di una bozza ancora inedita della traduzione inglese de L’Anello di Re Salomone di Konrad Lorenz [1949]. In particolare, gli studi sul fenomeno dell’imprinting, il ricorso all’osservazione in condizioni naturali e l’interpretazione dell’aggressività umana e animale in termini di adattamento della specie furono determinanti per lo sviluppo del concetto di attaccamento [Ainsworth 1982; Bretherton 1991; Holmes 1993; Attili 2007]. L’interesse profondo nutrito da Bowlby nei confronti della biologia, dell’etologia e delle teorie dell’evoluzione è confermato dal suo ultimo scritto importante [Bowlby 1990], una biografia di Charles Darwin, personaggio che amava e che considerava una sorta di modello ideale di scienziato.

Verso la metà degli anni ’50, inoltre, erano stati resi noti i risultati degli studi di Harry Harlow sulle scimmie. In un articolo dal titolo ironico, The nature of love [Harlow 1958], egli aveva descritto il comportamento di piccoli di scimmie Rhesus lasciati in una stanza a confronto con una madre fantoccio in filo di ferro alla quale era stato attaccato un biberon e un’altra ricoperta di stoffa morbida e pelosa. Essi si avvicinavano alla prima solo per alimentarsi, mentre mostravano una netta preferenza per la seconda, trascorrendo la maggior parte del tempo abbracciati a essa e ricercandone la vicinanza non appena si sentivano spaventati (ad esempio quando venivano introdotti nella stanza animali meccanici o quando entravano i ricercatori). Questi dati sembrano attendibili anche per l’essere umano.

Vorrei infine ricordare che vi sono alcuni punti in comune tra l’opera di Bowlby e quella di Winnicott (cfr. capp. 2 e 5), anche se questa relazione viene comunemente sottovalutata (forse perché la teoria dell’attaccamento è ritenuta da molti, erroneamente, al di fuori della psicoanalisi) [Baldoni 2002b]. Non solo il primo fu vicepresidente del secondo all’interno della Società Britannica di Psicoanalisi (dal 1956 al 1961), ma, soprattutto, pur riferendosi a modelli teorici differenti, entrambi condividevano una visione dello sviluppo infantile che valorizzava gli aspetti reali del mondo esterno (descritti in termini di madre sufficientemente buona dall’uno e di figura d’attaccamento dall’altro) contrapponendosi alla concezione di quei tempi eccessivamente centrata sul mondo interno e sulle pulsioni della psicoanalisi freudiana e kleiniana. Per entrambi la relazione con un ambiente non adeguato alla cura e alla protezione del bambino può comportare gravi carenze nello sviluppo e predisporre alle malattie psicologiche e fisiche e a comportamenti antisociali e devianti. Entrambi, infine, hanno descritto come l’individuo, per proteggersi da condizioni ambientali avverse, può sviluppare degli atteggiamenti difensivi che lo portano a prendere le distanze dalle proprie emozioni e dai propri bisogni (cioè dalla propria autenticità) con conseguenze negative per la salute.

Un esempio di ciò che Bowlby pensava in proposito lo si trova nella biografia che scrisse su Darwin [Bowlby 1990]. Egli spiegò le angosce e i numerosi sintomi psicofisiologici di cui il grande studioso dell’evoluzione soffriva (palpitazioni, astenia, svenimenti, parestesie) come la conseguenza del diniego della sofferenza nei confronti della morte della madre (che perse quando aveva otto anni). Il rifiuto di riconoscere questo problema era tale che in una lettera a un amico, a cui era appena morta la giovane moglie, Darwin scrisse: «non ho mai perso un parente così vicino in tutta la mia vita, così non posso nemmeno immaginare quanto possa essere forte un dolore come il tuo».

L’intuizione di Bowlby sull’importanza dell’elaborazione del lutto per il mantenimento dello stato di salute è stata confermata da numerose ricerche epidemiologiche (cfr. cap. 4).

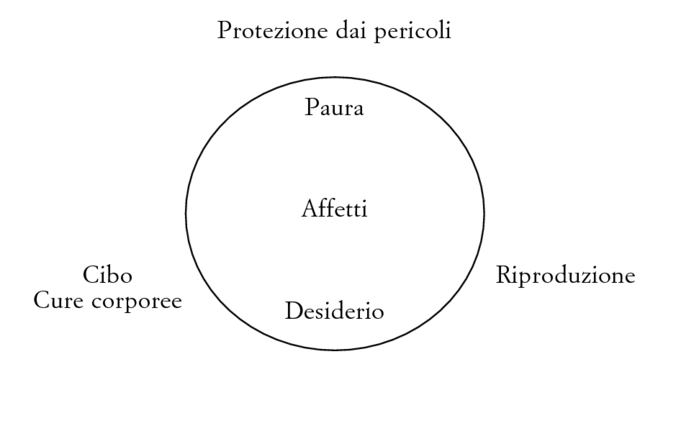

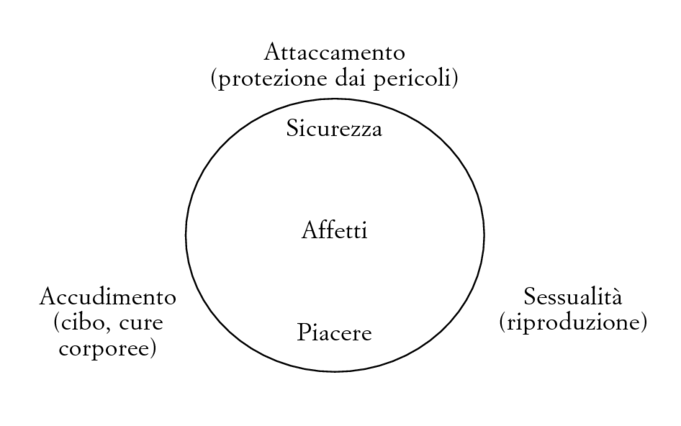

Per capire l’importanza dell’attaccamento, dobbiamo pensare a quali sono i bisogni fondamentali per la sopravvivenza di una specie animale (compresa la nostra) (cfr. fig. 7.1).

Possiamo individuare la necessità di nutrimento, di riposo, di essere accuditi sul piano fisico, puliti dal punto di vista igienico, protetti dalle intemperie e dalle escursioni termiche. Vi è poi il bisogno di riprodursi e quindi di garantire, attraverso le generazioni future, la sopravvivenza della specie. Inoltre è estremamente importante la difesa nei confronti dei pericoli, soprattutto quelli provenienti dai predatori. Questa, probabilmente, è una delle prime necessità. Si pensi alla possibilità che i piccoli di una nidiata possano essere divorati da un altro animale.

Nelle specie più evolute, a partire dai primi mammiferi, lo sviluppo del sistema nervoso centrale (in particolare di strutture come il sistema limbico) ha permesso di acquisire la capacità di provare emozioni e, nel caso dell’essere umano, di sperimentare stati mentali differenziati (affetti) che motivano l’individuo a comportamenti sempre più complessi e adattivi. Se consideriamo gli affetti generati in risposta ai bisogni, potremmo pensare che la necessità di cibo, di cure corporee e quelle riproduttive comportino l’insorgenza di un desiderio, mentre l’esigenza di protezione dai pericoli susciti una reazione emotiva che chiamiamo paura.

Per poter soddisfare queste necessità fondamentali la nostra specie ha sviluppato dei sistemi comportamentali specifici.

Semplificando, possiamo pensare al nostro comportamento come organizzato in sistemi finalizzati all’accudimento (alimentazione, pulizia, cure corporee), sistemi che garantiscono un’efficace riproduzione (la sessualità) e sistemi che favoriscono la protezione dai pericoli (l’attaccamento), che si sviluppano parallelamente a quelli di accudimento e sono presenti anche nelle specie non umane (cfr. fig. 7.2). I comportamenti caratteristici di questi sistemi generano in noi affetti complementari a quelli prima descritti: la gratificazione dei bisogni alimentari e corporei o di quelli sessuali comporta un senso di piacere, la protezione nei confronti di pericoli genera sicurezza.

Se consideriamo storicamente quello che è accaduto nello sviluppo della psicoanalisi e della teoria dell’attaccamento, possiamo riconoscere che la prima si è occupata principalmente degli aspetti indicati nella parte bassa di questo schema. Freud ha privilegiato la sessualità e, successivamente, altri analisti si sono interessati anche alla necessità di accudimento (ad esempio Winnicott ha valorizzato questo aspetto parlando di holding, di handling e delle funzioni di madre sufficientemente buona, cfr. cap. 2). Tali esperienze, come si è detto, sono legate ad affetti di piacere e di dispiacere. I teorici dell’attaccamento, invece, si sono occupati soprattutto della parte superiore dello schema e cioè di problematiche legate alla protezione dai pericoli e al raggiungimento di un senso di sicurezza. Non bisogna pensare, però, che questi sistemi comportamentali siano totalmente indipendenti. È evidente che non si può parlare di attaccamento senza considerare elementi di accudimento e di sessualità, così come non si può parlare di accudimento senza tenere conto anche della protezione dal pericolo e della sessualità. Le stesse differenze di genere sessuale sembrano svolgere un ruolo specifico in tutti questi sistemi comportamentali.

Non tutte le relazioni umane, anche quando sono significative, sono relazioni di attaccamento. Perché si parli di attaccamento, dovrebbero essere presenti almeno tre condizioni di base [Weiss 1991] (cfr. fig. 7.3).

In primo luogo è necessaria una ricerca della vicinanza (proximity seeking) tra la persona attaccata e la persona che offre attaccamento; questa ricerca è molto evidente nel bambino piccolo in relazione con la madre: deve essere sicuro della sua presenza e, per sentirsi tranquillo, la tiene per mano, la abbraccia oppure la vuole a portata di sguardo. Nel bambino più grande e nell’adulto la ricerca della vicinanza si manifesta più sul piano psicologico. È sufficiente che la persona alla quale siamo attaccati ci pensi, si interessi a noi e sia disponibile ad aiutarci in caso di necessità.

L’altro elemento fondamentale è la reazione di protesta per la separazione (separation protest), cioè quell’insieme di «comportamenti di attaccamento» che si manifestano, soprattutto nelle condizioni di pericolo, quando la figura di attaccamento è lontana o non disponibile. Ancora una volta tale aspetto è evidente nel bambino piccolo quando è allontanato dalla madre in un ambiente poco familiare (ad esempio quando viene portato all’asilo): piange, urla, si aggrappa ed emette una serie di segnali che hanno la finalità di garantire il più possibile la vicinanza e la protezione della figura di attaccamento. Anche nell’adulto si possono manifestare comportamenti simili, ma più sofisticati ed elaborati: ad esempio all’interno di una relazione amorosa quando avviene una separazione forzata oppure se un membro della coppia minaccia di abbandonare l’altro.

La terza condizione importante ai fini dell’attaccamento è la presenza di una base sicura (secure base), cioè di quella particolare atmosfera di sicurezza e fiducia che si instaura tra figura attaccata e figura di attaccamento. Questo concetto, sviluppato inizialmente da Mary Ainsworth [Ainsworth 1967; Ainsworth et al. 1978], è stato particolarmente valorizzato da Bowlby [1979; 1988], che ha spiegato come un bambino o un adolescente, per affacciarsi al mondo esterno ed esplorare in modo sereno l’ambiente extrafamiliare, abbia bisogno di sentirsi sicuro di poter ritornare «sapendo per certo che sarà il benvenuto, nutrito sul piano fisico ed emotivo, confortato se triste, rassicurato se spaventato» [Bowlby 1988, 10]. Bowlby, che gradiva fare paragoni di tipo medico o militare, paragonò questa funzione a quella del comandante di una base militare da cui parte una guarnigione per una missione. Il personale della base passerà la maggior parte del tempo in attesa, ma il suo ruolo è comunque fondamentale. L’ufficiale che comanda la spedizione potrà spingersi in avanti accettando di correre rischi solo se saprà di poter fare affidamento su una base sicura alla quale ritornare in caso di difficoltà. Questo paragone militare, che oggi suona un po’ sinistro con quello che succede nel mondo, è ugualmente efficace per comprendere come la base sicura sia una funzione «virtuale» che si manifesta pienamente solo nelle situazioni di pericolo.

Un aspetto fondamentale della funzione genitoriale, sia materna sia paterna, consiste quindi nel favorire un clima fiducioso di sostegno: essere disponibili, quando richiesto, a proteggere, accudire, aiutare e incoraggiare i propri figli, ma anche sapersi ritirare sullo sfondo quando il proprio intervento attivo non è necessario. Un bambino o un adolescente che può contare su queste sicurezze sarà disposto ad allontanarsi sempre più dal controllo rassicurante dei propri genitori dedicandosi con fiducia a quelle esperienze che gradatamente lo renderanno un adulto autonomo.

La funzione di base sicura è molto importante anche nelle relazioni di attaccamento tra adulti e si manifesta con particolare evidenza all’interno della vita di coppia quando si debbano affrontare momenti di particolare pericolo o difficoltà, come gravidanza, lutti, esperienze traumatiche, malattie o conflitti con il mondo sociale. In particolare è possibile evidenziare una funzione maschile di straordinaria importanza, per lungo tempo sottovalutata e solo recentemente oggetto di ricerche [Baldoni 2005a; 2009], quella di proteggere la propria compagna nei periodi in cui è maggiormente esposta a condizioni di potenziale pericolo e alla sofferenza emotiva. Questi momenti cruciali, nel ciclo vitale della donna, sono fondamentalmente due: il primo è quello relativo alla gravidanza e ai primi mesi dopo il parto, il secondo coincide con l’adolescenza e l’emancipazione dei figli. In questi momenti le donne sono maggiormente esposte a difficoltà psicologiche e reazioni di carattere depressivo legate non solo ai mutamenti fisici e ormonali, ma anche ai cambiamenti del proprio ruolo sessuale femminile di donna e di madre. La funzione del maschio, in questi casi, è quella di fornire una base sicura per la propria compagna, aiutandola a superare le difficoltà mantenendo la sofferenza a livelli tollerabili e creando le condizioni perché la relazione privilegiata tra madre e bambino si sviluppi e si mantenga in modo adeguato. I padri preoccupati, troppo emotivi o depressi possono quindi costituire uno svantaggio per l’equilibrio emotivo della propria compagna e per il buon andamento del rapporto tra madre e figlio. Le ricerche sulle coppie nel periodo perinatale e durante le procedure di fertilizzazione assistita confermano questa visione [Baldoni, Baldaro e Benassi 2009; Baldoni et al. 2010; Baldoni e Ceccarelli 2010].

Bisogna però considerare che le tre condizioni descritte per la relazione di attaccamento (la ricerca di vicinanza, la protesta per la separazione e l’effetto base sicura) sono evidenti soprattutto nelle relazioni sicure, mentre in quelle insicure, particolarmente quando si sviluppano in condizioni costanti di pericolo psicologico o fisico (a volte conseguenza del comportamento della stessa figura di attaccamento), possono manifestarsi delle notevoli differenze. In particolare, l’effetto di base sicura può essere limitato o mancare, e l’individuo, in questi casi, sviluppa strategie comportamentali distanzianti o preoccupate al fine di raggiungere la migliore condizione di sicurezza possibile all’interno di quella specifica relazione.

Secondo Bowlby, ogni individuo costruisce psicologicamente dei «modelli operativi del mondo e di se stesso nel mondo con l’aiuto dei quali percepisce gli eventi, prevede il futuro e costruisce i propri programmi» [Bowlby 1973, 259-260]. Questi modelli operativi interni (MOI) (Internal Working Models, IWM) sono rappresentazioni interne di se stessi, delle proprie figure d’attaccamento e dell’ambiente, come pure delle relazioni che li legano. Si tratta di modelli di relazione che si sviluppano nei primi anni di vita e che si mantengono relativamente stabili nel tempo. I modelli operativi interni vengono utilizzati per rapportarsi con l’esterno. Le esperienze passate, particolarmente quelle relative ai pericoli, possono in questo modo essere conservate nel tempo generando aspettative che vengono utilizzate come guida influenzando i comportamenti futuri. Bowlby riteneva che i modelli rappresentativi interni fossero «multipli» (anche se organizzati in modo gerarchico), in quanto legati a diverse relazioni (madre, padre, nonni, fratelli, altri adulti), e caratterizzati da specifiche funzioni cognitive, in particolare dall’uso differente dei sistemi di memoria (come quella procedurale, quella semantica, quella per immagini o quella episodica) [Bowlby 1980]. Il concetto di modelli operativi interni, nonostante sia espresso con una terminologia influenzata dal cognitivismo, richiama molto da vicino quello psicoanalitico di mondo interno e permette di comprendere in una nuova prospettiva fenomeni di rilevanza clinica per la psicoanalisi come i meccanismi di difesa, la coazione a ripetere, il transfert e la relazione terapeutica. Lo stesso Bowlby riteneva che la sua posizione teorica fosse una variante della teoria delle relazioni oggettuali (anche se, in questo caso, l’importanza delle pulsioni sessuali è fortemente ridimensionata) e si sforzava di portare la psicoanalisi all’interno di una maggiore prospettiva scientifica, condividendo l’opinione espressa fin dall’inizio dallo stesso Freud.

Avendo sempre creduto che il corpus di conoscenza etichettato psicoanalisi dovesse diventare parte delle scienze naturali, fui addolorato dall’intensità delle opposizioni. Accettare che la psicoanalisi dovesse abbandonare il suo obiettivo di diventare una scienza naturale e dovesse invece considerarsi una disciplina ermeneutica mi è sempre sembrato non solo il risultato di idee obsolete riguardo alla scienza ma anche un consiglio disperato; perché, in una disciplina ermeneutica, non esistono criteri la cui applicazione possa mai risolvere i disaccordi.

Un problema incontrato da ogni analista che abbia proposto nuove idee teoriche è quello di subire la critica che la nuova teoria «non è psicoanalisi» [Bowlby 1988; trad. it. 1989, 55].

Un obiettivo primario di Bowlby fu, quindi, quello di formulare teorie basate su dati di ricerca e di sviluppare una metodologia che permettesse di ottenere risultati che potessero essere analizzati statisticamente, in modo da sottoporre a falsificazione le ipotesi di partenza come sostenuto da Karl Popper [1972].

Le ricerche sull’attaccamento hanno dimostrato che per lo sviluppo dei modelli operativi interni sono importanti le esperienze reali, sia presenti sia passate. Le condizioni che sono risultate più importanti per lo sviluppo della qualità dell’attaccamento fino all’adolescenza sono: a) la continuità delle cure genitoriali, b) la sensibilità materna nel corso di tutta l’infanzia e c) i modelli operativi interni degli stessi genitori [Grossmann, Grossmann e Zimmermann 1999]. Il genitore, infatti, ha sviluppato a propria volta rappresentazioni interne in conseguenza delle esperienze di pericolo e delle relazioni con le figure di attaccamento nell’infanzia e nell’età adulta (ad esempio con il proprio partner). I modelli operativi interni del genitore lo guidano nel rapporto con il figlio, in particolare nella protezione e nel sostegno verso l’esplorazione dell’ambiente, e sono determinanti per lo sviluppo successivo dell’attaccamento infantile.

Le rappresentazioni dei modelli operativi interni sono legate a due dimensioni dell’attaccamento, entrambe influenzate dalla qualità della relazione e dal conseguente effetto di base sicura: il bisogno di protezione e lo sviluppo di una capacità di esplorazione dell’ambiente.

La ricerca di protezione nei confronti dei pericoli è stata messa in luce sin dai primi lavori di Bowlby e della Ainsworth (che la utilizzò per classificare le relazioni di attaccamento attraverso la Strange Situation, cfr. infra) ed è tuttora la più studiata sia nel bambino sia nell’adulto. A tal fine sono valutati i comportamenti di attaccamento (ricerca della vicinanza, protesta per la separazione) e le conseguenti reazioni di adattamento (come il distanziamento degli affetti o la loro espressione enfatica e ambivalente) che si manifestano nelle situazioni di pericolo. Gli affetti sollecitati da queste situazioni sono la paura, la rabbia, la tristezza, le sensazioni di vulnerabilità e il desiderio di conforto. Buona parte degli studi sull’attaccamento è stata sviluppata in questa prospettiva.

Una seconda dimensione legata all’attaccamento, già individuata da Ainsworth [Ainsworth e Witting 1969] e Bowlby [1988], ma valorizzata solo in anni recenti [Grossmann, Grossmann e Zimmermann 1999], riguarda lo sviluppo della capacità di esplorazione. Nonostante Bowlby considerasse il sistema di attaccamento come separato da quello di esplorazione, egli riteneva che le loro funzioni fossero strettamente interdipendenti, in quanto il secondo è la naturale conseguenza dell’effetto di base sicura. La qualità e le caratteristiche dell’attaccamento non si evidenziano, infatti, solamente nelle situazioni di pericolo e di paura, ma anche in quelle in cui l’individuo può manifestare sicurezza, fiducia, curiosità e interesse nell’esplorazione dell’ambiente e nei confronti delle nuove esperienze.

Per lungo tempo si era ritenuto che i modelli operativi interni relativi all’attaccamento si sviluppassero nei primi anni di vita e si mantenessero relativamente stabili nel corso dell’esistenza. Bowlby sosteneva che l’attaccamento accompagna l’uomo «dalla culla alla bara» [Bowlby 1988, 59]. Questa affermazione, però, va intesa nel senso che la funzione svolta dall’attaccamento continua a essere importante per tutta la vita, ma non implica necessariamente che i modelli operativi interni non si modifichino. Gli studi in questo campo compiuti negli ultimi decenni, infatti, hanno rivelato che le rappresentazioni interne relative all’attaccamento evolvono con il tempo e possono andare incontro a profondi processi di riorganizzazione, sia in funzione dello sviluppo individuale, sia in occasione di esperienze significative e cambiamenti esistenziali che hanno implicazioni riguardo al proprio vissuto di sicurezza (vita di coppia, diventare genitori, lutti, malattie, esperienze traumatiche, psicoterapie) [Crittenden 2008].

Come abbiamo visto, i modelli operativi interni relativi all’attaccamento si costituiscono a partire dall’infanzia, ma rimangono attivi per tutta la vita. Anche gli adulti, infatti, sviluppano legami significativi che svolgono la funzione di confortare e proteggere dai pericoli presentando tutte le caratteristiche delle relazioni di attaccamento infantili. Si riscontrano, però, anche delle differenze. In particolare, durante l’infanzia, le relazioni di attaccamento sono necessariamente «asimmetriche», cioè il bambino riceve protezione da parte del genitore e non il contrario, mentre tra adulti sono possibili relazioni di attaccamento basate maggiormente sulla reciprocità. Questo lo possiamo vedere in alcuni rapporti di amicizia, nei legami amorosi di coppia e nella relazione che i giovani adulti hanno con i propri genitori.

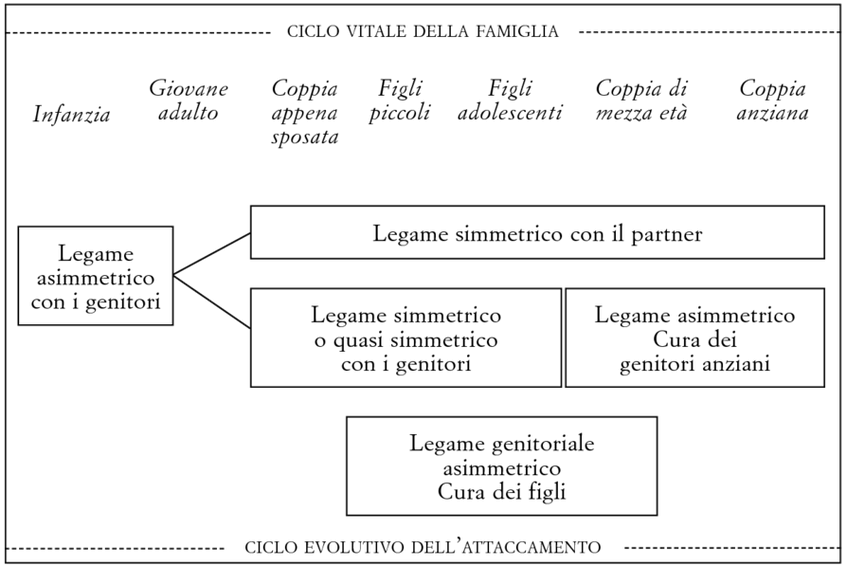

Nella figura 7.4 è rappresentato in modo schematico lo sviluppo dell’attaccamento rispetto al ciclo vitale della famiglia: nella prima infanzia il legame con i genitori è asimmetrico, con l’età adulta si possono sviluppare legami simmetrici con il partner o con i genitori, e di nuovo un legame asimmetrico con i propri figli (in questo caso la persona che una volta era protetta diventa la persona che protegge). Quando i genitori diventano anziani è possibile che la relazione con loro ridiventi asimmetrica, ma in modo inverso rispetto all’infanzia, in quanto è il figlio che si occupa dei propri genitori.

All’inizio degli anni ’40 Bowlby pubblicò Fourty-four juvenile thieves: Their characters and home life [Bowlby 1944], uno studio pioneristico sui comportamenti antisociali adolescenziali nel quale aveva analizzato le caratteristiche psicologiche e le storie familiari di 44 giovani delinquenti (per lo più ladruncoli e borseggiatori). In questo studio si evidenziava che un quarto dei ragazzi aveva subito importanti separazioni dai propri genitori durante l’infanzia. L’atteggiamento di indifferenza manifestato da alcuni giovani delinquenti (che Bowlby definì «psicopatici anaffettivi») era riconducibile (in 12 casi su 14) a gravi carenze di cure materne.

In seguito alla notorietà assunta per questo studio, Bowlby venne incaricato dall’Organizzazione mondiale della sanità di raccogliere i dati delle ricerche esistenti sugli effetti della deprivazione materna sullo sviluppo individuale. Erano gli anni della fine della Seconda guerra mondiale e negli istituti si trovava un gran numero di bambini orfani o abbandonati da famiglie in difficoltà. Era chiaro che occuparsi di questi bambini solo dal punto di vista alimentare e sanitario non era sufficiente. Molti di loro sviluppavano ugualmente gravi disturbi sul piano somatico e psicologico arrivando, nei casi più gravi, alla morte per marasma. René Spitz aveva descritto queste condizioni di privazione delle figure genitoriali o di separazione traumatica dalla madre con il termine rispettivamente di «ospitalismo» [Spitz 1945] e «depressione anaclitica» [Spitz e Wolf 1946].

TAB. 7.1. Lo sviluppo degli studi sull’attaccamento

| Anni | Studi | Metodi | Autori |

|---|---|---|---|

|

1950-70 |

Deprivazione materna, separazione, lutto |

Osservazione diretta |

Bowlby |

|

1970-80 |

Attaccamento infantile |

Strange Situation |

Ainsworth |

|

Dal 1980 |

Attaccamento adulto |

Adult Attachment Interview, questionari |

Main, Crittenden, Fonagy, Bretherton, Hazan e Shaver, Bartholomew, van IJzendoorn |

Bowlby pubblicò la propria ricerca in Maternal care and menthal health [Bowlby 1951] al quale seguì una versione popolare intitolata Child care and the growth of maternal love [Bowlby 1953] che fu tradotta in dieci lingue diverse e diffusa in molti paesi del mondo vendendo quasi mezzo milione di copie nella sola Gran Bretagna. In questi lavori si sostenevano alcuni punti fondamentali: a) i bambini necessitano di «un rapporto caldo, intimo e ininterrotto con la madre (o con un sostituto materno permanente) nel quale entrambi possano trovare soddisfazione e godimento»; b) la deprivazione prolungata di cure materne può avere gravi effetti sul carattere e favorire lo sviluppo di disturbi psicologici e di comportamenti antisociali che permangono nell’età adulta.

Se consideriamo lo sviluppo degli studi sull’attaccamento possiamo riconoscere tre fasi principali (cfr. tab. 7.1).

Le prime ricerche risalgono agli anni ’50 e si basarono principalmente sul metodo etologico dell’osservazione diretta. A questo periodo risalgono i lavori di Bowlby sugli effetti della deprivazione materna nei bambini istituzionalizzati e ospedalizzati [Bowlby 1951; 1953; Bowlby e Robertson 1952] e quelli sulle esperienze di separazione e di perdita [Bowlby 1969; 1973; 1979; 1980]. La sua descrizione delle fasi di reazione alla separazione dalla madre e quelle relative al processo del lutto costituiscono ancora oggi un punto di riferimento per la psicologia.

Solo verso la fine degli anni ’60, però, l’attaccamento incominciò a essere oggetto di studi sistematici rivelandosi un concetto teorico che poteva essere, più di altri di origine psicoanalitica, «operazionalizzato», cioè trasformato in modelli e strumenti utilizzabili sul piano della ricerca e dell’intervento. La prima a seguire questa strada fu la ricercatrice americana Mary Salter Ainsworth (1913-1999), oggi considerata la coautrice della teoria dell’attaccamento, che ideò la procedura della Strange Situation (SS) [Ainsworth e Witting 1969], una metodologia standardizzata per la valutazione degli stili di attaccamento nei bambini da 10 a 18 mesi di vita. Si tratta di una procedura videoregistrata della durata di circa una ventina di minuti in cui un bambino e la propria madre vengono introdotti in un ambiente sconosciuto ed esposti a momenti di separazione e riunione alla presenza di un estraneo (di sesso femminile). Studi recenti suggeriscono che la metodologia è applicabile anche con il padre o un’altra persona, purché rappresenti una figura di attaccamento. Attraverso questa metodica sono stati identificati dalla Ainsworth tre pattern di attaccamento infantile: sicuro (B), insicuro evitante (A) e insicuro ambivalente/resistente (C), ciascuno suddiviso in vari sottotipi. Successivamente Mary Main e Judith Solomon hanno identificato un quarto pattern, definito disorganizzato/disorientato (D) e Patricia Crittenden un quinto denominato evitante/ambivalente (A/C).

- Il bambino sicuro (B) in genere si presenta angosciato (ma non troppo) quando è separato dalla figura di attaccamento, ma al momento del ricongiungimento si avvicina al genitore, richiede e riceve conforto ed entro poco ritorna a giocare tranquillo. Questi bambini manifestano una fiducia nei confronti della figura d’attaccamento, vivendola come base sicura, una relativa diffidenza nei confronti dell’estraneo (che, sulla base di un’attenta valutazione della relazione tra questo e il genitore, può essere eventualmente considerato come figura di attaccamento vicaria) e un interesse nel gioco e nell’esplorazione dell’ambiente. Le loro madri si mostrano costantemente sensibili, disponibili e comprensive, rispondono in modo pronto e adeguato al pianto, alle richieste di conforto, all’interazione faccia a faccia (guardano il loro bambino in volto) e al contatto corporeo (quando lo prendono in braccio o lo accarezzano).

- Il bambino insicuro evitante (A), al contrario, alla separazione manifesta scarsi segni di angoscia, oppure indifferenza, e al momento della riunione non sembra prestare attenzione alla madre e continua a giocare mostrandosi poco preoccupato per la presenza dell’estraneo. Questi bambini minimizzano l’espressione di bisogni e paure perché si aspettano di venire rifiutati e inibiscono i propri comportamenti di attaccamento, evitando di rivolgersi direttamente al genitore, pur mantenendo con lui un contatto distante. Possono sembrare tranquilli o poco coinvolti, ma in realtà sono spaventati. Studi psicofisiologici hanno dimostrato che in essi si manifesta una caratteristica dissociazione tra l’espressione comportamentale inibita e un’intensa attivazione sul piano fisiologico: la frequenza cardiaca e i livelli di cortisolo salivare, infatti, risultano entrambi elevati durante tutta la procedura [Sroufe e Waters 1977; Spangler e Grossman 1993; Zelenko et al. 2005]. Le madri di questi bambini si comportano in modo prevedibilmente frustrante e si contraddistinguono per la costante mancanza di affetto e di tenerezza, soprattutto quando li tengono in braccio, e per l’atteggiamento di svalorizzazione o di rifiuto nei confronti dei comportamenti di attaccamento del figlio (non sono sensibili e comprensive).

- Il bambino insicuro ambivalente/resistente (C) è intensamente angosciato quando è separato dalla figura di attaccamento e non si tranquillizza facilmente al momento della riunione. Cerca fortemente il suo contatto, ma nello stesso tempo, in modo ambivalente, si ribella ai tentativi di conforto della madre o dell’estraneo resistendo con calci, pugni, piangendo, urlando, scappando, strapazzando o buttando i giocattoli e alternando stati di rabbia ad altri in cui si stringe alla madre. In queste situazioni il gioco e l’esplorazione dell’ambiente sono inibiti. La loro madre si comporta in modo contraddittorio e incostante, in alcuni momenti può ignorare le richieste del bambino, in altri essere iperprotettiva o intrusiva, offrendo aiuto anche quando non è ricercato (è sensibile e comprensiva, ma in modo imprevedibile).

- Il bambino disorganizzato/disorientato (D) [Main e Solomon 1986; Solomon e George 1999] manifesta un repertorio di comportamenti confusi e disorientati sia in presenza sia in assenza della madre (è immobile o rallentato, inibito, rimane come paralizzato, ha movimenti stereotipati con posture anomale, utilizza i giocattoli e gli oggetti dell’ambiente in modo non adeguato). È una condizione frequentemente associata a psicopatologie gravi. La figura d’attaccamento, in seguito a traumi e perdite non elaborati o a disturbi mentali, si comporta in modo spaventato e spaventante disorientando il bambino. In alcuni casi possono manifestarsi episodi di maltrattamento o abuso.

- Il bambino evitante/ambivalente (A/C) [Crittenden 1997] si caratterizza per la manifestazione in modo alternato di comportamenti tipici di entrambe le configurazioni evitanti (A) e ambivalenti/resistenti (C) ed è anch’esso associato frequentemente a psicopatologia del figlio o del genitore e a varie condizioni di rischio come maltrattamenti e abusi.

La metodica della Strange Situation, sviluppata originariamente per bambini di 1-2 anni, è stata successivamente utilizzata da Patricia Crittenden [1988-95], che ha elaborato un sistema di codifica e classificazione valido fino a tutta l’età prescolare (Preschool Assessment of Attachment, PAA).

Dalla metà degli anni ’80, con lo sviluppo di metodi per la valutazione dell’attaccamento negli adulti, la ricerca sull’attaccamento è entrata in una terza fase in cui il centro di interesse è lo studio dell’attaccamento all’interno dell’intero ciclo vitale.

Il primo strumento elaborato a questo fine è stato l’Adult Attachment Interview (AAI), ideata nel 1984 da Carol George, Nancy Kaplan e Mary Main [1984; 1986; 1996] dell’Università di Berkeley, in California, che si è presto imposta come la tecnica più utilizzata per la valutazione dei modelli di attaccamento nell’adulto. L’AAI è un’intervista semistrutturata composta da una serie di domande aperte che riguardano il rapporto della persona con le sue figure d’attaccamento a partire dall’infanzia. Lo scopo non è quello di ottenere una storia dettagliata dell’individuo, ma piuttosto di identificare la configurazione del pensiero sulle relazioni di attaccamento. L’intervista, la cui durata può variare dai 45 ai 90 minuti, è molto simile a un colloquio clinico ed è stata definita dai suoi ideatori «un tentativo di sorprendere l’inconscio», in quanto mette più volte il soggetto di fronte a richieste impreviste e al rischio di contraddizioni. L’intero colloquio viene audioregistrato e successivamente trascritto in modo preciso, segnalando con accuratezza anche aspetti non verbali come silenzi, pause, balbettii e incertezze nell’eloquio. La valutazione, infatti, non tiene presente solo gli elementi di contenuto del dialogo, come la narrazione di eventi ed esperienze, ma anche l’espressione non verbale e la forma linguistica utilizzata attraverso lo studio del discorso e dei sistemi di memoria associati. Si tratta di uno strumento di valutazione estremamente sofisticato che riassume in sé tutta la complessità del colloquio clinico, assieme alla capacità di fornire informazioni il più possibile precise, attendibili e valide. Ogni intervista, oltre alla somministrazione, richiede almeno una quindicina di ore di lavoro per potere arrivare alla codifica.

L’AAI era stata elaborata inizialmente per confrontare lo stile relazionale dei genitori con quello dei rispettivi figli, nel tentativo di verificare la possibilità di una trasmissione tra generazioni dello stile di attaccamento, un’ipotesi avanzata da Mary Main. In breve tempo, però, l’intervista ha assunto un valore più ampio, divenendo uno vero e proprio strumento di studio della personalità e dei processi cognitivi dall’infanzia all’età adulta, in ambito sia normale sia patologico.

Il primo sistema di codifica proposto per la valutazione dell’attaccamento nell’adulto tramite l’AAI è stato messo a punto dalla stessa Mary Main assieme a Ruth Goldwyn ed Erik Hesse verso la metà degli anni ’80 [Main, Goldwyn e Hesse 1982-2008], per quanto il manuale relativo non sia stato mai pubblicato e sia riservato esclusivamente a coloro che seguono il training formativo sulle procedure di codifica e classificazione secondo tale modello. Attraverso questo sistema sono stati proposte quattro categorie di attaccamento adulto [Main 2008]: sicuro/autonomo, distanziante, preoccupato e irrisolto nei confronti di traumi o lutti, ognuno dei quali suddiviso in vari sottotipi.

- Il soggetto sicuro/autonomo (o libero) (Free/Autonomous, F) si caratterizza per un facile accesso ai ricordi, per cui racconta in modo coerente ed equilibrato la propria infanzia. Se vi sono state esperienze negative, dall’intervista traspare un autentico senso di dolore provato e superato. Le ricerche hanno confermato che queste persone tendono ad avere figli sicuri (B).

- Il soggetto distanziante (Dismissing, Ds) fornisce resoconti brevi e incompleti della propria infanzia e della relazione con i genitori (spesso sostiene di avere pochi ricordi oppure che tutto era normale) e tende a sminuire i bisogni d’attaccamento e a idealizzare i genitori e le esperienze passate (anche quando sono in contraddizione con i ricordi autobiografici). Queste persone hanno più frequentemente figli evitanti (A).

- Il soggetto preoccupato (Entangled, E) manifesta una scarsa capacità di sintesi e si perde in narrazioni caotiche e contraddittorie rivelandosi eccessivamente coinvolto in conflitti e difficoltà legati al passato e alle relazioni con le proprie figure di attaccamento. Spesso ha figli a propria volta resistenti-ambivalenti (C).

- Il soggetto irrisolto (Unresolved, U) durante l’infanzia o in età adultà è stato esposto a eventi traumatici non ancora elaborati (deprivazioni, maltrattamenti, abusi, abbandoni) o esperienze di perdita che sembrano disorganizzare il sistema di attaccamento, per cui i resoconti del proprio passato risultano, nei punti legati a tali vicende, gravemente confusi o contraddittori. Questi individui, a cui viene attribuito un pattern di attaccamento di base considerandolo irrisolto, tendono ad avere figli disorganizzati/disorientati (D).

Ognuno di questi modelli di attaccamento adulto è in relazione con un corrispondente pattern infantile individuato dalla Ainsworth attraverso la SS (cfr. tab. 7.2).

Come vedremo, Patricia Crittenden ha successivamente proposto una versione modificata dell’AAI e sviluppato un nuovo sistema di classificazione dell’attaccamento all’interno del proprio approccio teorico noto come modello dinamico-maturativo.

Gli studi basati sulle SS e le AAI hanno confermato che una trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento si verifica effettivamente, cioè che l’attaccamento dei figli è influenzato da quello dei genitori. Una metanalisi della letteratura svolta nel 1995 dal ricercatore olandese Marinus van IJzendoorn ha considerato 18 studi controllati che hanno confrontato le AAI dei genitori con le SS dei rispettivi figli, rilevando una corrispondenza del 70-75%. Questo dato riguarda soprattutto la relazione con l’attaccamento materno, mentre la correlazione con l’attaccamento paterno sembra più limitata (40-50%) [van IJzendoorn e De Wolff 1997]. I risultati di questi studi, però, sono stati ricavati da campioni di famiglie di classe media e a basso rischio psicosociale. Nelle famiglie ad alto rischio le correlazioni sono minori e si assiste a una maggiore discontinuità dell’attaccamento durante il corso della vita e tra generazioni differenti [Crittenden 2008].

TAB. 7.2. Corrispondenza tra attaccamento adulto (AAI secondo Main, Goldwyn e Hesse) e infantile (SS secondo Ainsworth)

| AAI | SS | |

|---|---|---|

|

F - (Free) sicuro |

corrispondente a |

B - Sicuro |

|

Ds - (Dismissing) distanziante |

corrispondente a |

A - Evitante |

|

E - (Entangled) preoccupato |

corrispondente a |

C - Resistente/ambivalente |

|

U - (Unresolved) irrisolto |

corrispondente a |

D - Disorganizzato/disorientato |

Un’altra intervista semistrutturata per valutazione dell’attaccamento adulto è il Traumatic Attachment Induction Test (TAIT) [De Zulueta 2008], una tecnica con implicazioni terapeutiche particolarmente utile nel caso di relazioni di attaccamento traumatiche. Il paziente è invitato per un paio di minuti a ricordare la relazione con la figura di attaccamento e a tentare di affrontarla sforzandosi di superare la paura che gli suscita. Il terapeuta istruisce il paziente affinché si concentri sulle proprie sensazioni corporee, perché l’improvvisa e inaspettata risposta di paura, assieme alle sue manifestazioni fisiologiche automatiche, informa il paziente di quanto sia stata terrorizzante la sua relazione di attaccamento, per quanto ciò possa apparire infantile al Sé adulto. Avvertire una tensione allo stomaco, sentire il proprio battito cardiaco o ammutolirsi terrorizzato nel rapporto con quello che, di fatto, è solo un ricordo, può suscitare un senso di vulnerabilità e di vergogna. Per questa ragione, a volte, può essere appropriato chiedere al paziente di pensare agli eventi traumatici e alle sensazioni corporee in silenzio e il terapeuta può distogliere lo sguardo per ridurre i possibili sentimenti di umiliazione. Successivamente il terapeuta lo invita a raccontare cosa è accaduto e quanto sia stata inquietante l’esperienza in termini di percezioni somatiche. Queste ultime possono essere misurate come SUD (Subjective Units of Distress), con valori che vanno da 0 a 10. I pensieri e le associazioni del paziente sono l’aspetto più importante dell’intera procedura, dato che generalmente lo portano a sviluppare una comprensione del perché si senta e si comporti in quel modo, iniziando così il processo di cambiamento. Il TAIT può essere utilizzato come strumento di valutazione ai fini di una psicoterapia e, successivamente, come misura del cambiamento nel corso del trattamento. Le interviste sono registrate e messe a disposizione dei pazienti perché le conservino e le analizzino. In questo modo viene loro offerta l’opportunità di riflettere sui propri modelli operativi interni e quindi di iniziare il processo di cambiamento.

Oltre ai metodi basati sull’intervista, per la valutazione dell’attaccamento adulto sono ampiamente utilizzati anche questionari autosomministrati come l’Adult Attachment Questionnaire (AAQ) (noto anche come Adult Attachment Styles o Scales, AAS) di Hazan e Shaver, il Parental Bonding Instrument (PBI) di Parker, Tupling e Brown, il Relationship Questionnaire (RQ) di Bartholomew e Horowitz, l’Attachment Style Questionnaire (ASQ) di Feeney, Noller e Hanrahan e l’Experiences in Close Relationships Scale (ECRS) di Brennan, Clark e Shaver [per una rassegna cfr. Barone e Del Corno 2007]. Questi metodi sono stati utilizzati soprattutto in ricerche sull’attaccamento di coppia (Romantic love) [Crowell, Fraley e Shaver 1999; Carli 1995; 1999; Carli, Cavanna e Zavattini 2009], ma anche in ambito psicosomatico [Solano 2001; Maunder e Hunter 2001, 2008; Porcelli 2009; Baldoni et al. 2009b].

Gli strumenti self-report per la valutazione dell’attaccamento sono basati su classificazioni che si differenziano da quelle utilizzate nella AAI. Il questionario di Hazan e Shaver (AAQ) [1987], ad esempio, considera tre tipologie di attaccamento sostanzialmente derivate da quelle descritte da Main e Goldwyn negli adulti:

- lo stile di attaccamento sicuro (56% delle persone), caratterizzato dalla capacità di vivere esperienze intime, di porsi con il partner in una relazione di reciprocità e di offrire e ricevere aiuto se necessario;

- lo stile insicuro evitante (25% circa delle persone), nel quale si manifesta la tendenza a minimizzare i propri bisogni, a distanziare i sentimenti negativi del Sé (rabbia, paura, vulnerabilità), a non coinvolgersi nella vita intima della coppia e a non chiedere aiuto agli altri;

- lo stile insicuro ansioso-ambivalente (19% delle persone), caratteristico delle persone continuamente preoccupate rispetto all’affidabilità e alla disponibilità del proprio partner.

Il Relationship Questionnaire (RQ) proposto dalla ricercatrice canadese Kim Bartholomew [Bartholomew e Horowitz 1991], molto utilizzato nelle ricerche psicosomatiche, si riferisce, invece, a una classificazione dell’attaccamento suddivisa in quattro categorie caratterizzate dalle diverse immagini (positive o negative) di Sé e degli altri (un’idea originariamente avanzata da Bowlby). In questo modo, oltre a individuare un pattern sicuro e uno preoccupato (corrispondenti sostanzialmente a quelli già descritti precedentemente da Main e Goldwyn e da Hazan e Shaver), viene distinto il pattern evitante in evitante-distaccato (dismissing-avoidant) (che ha uno schema di Sé positivo e uno degli altri negativo, corrispondendo al modello evitante di Main) ed evitante-timoroso (fearful-avoidant) (che ha schemi di Sé e degli altri negativi e corrisponde allo stile evitante descritto da Hazan e Shaver).

L’utilizzo di questi strumenti autovalutativi presenta grandissimi vantaggi, ma anche numerosi limiti. Un questionario può essere compilato in pochi minuti e codificato da chiunque, anche non esperto. In questo modo si possono valutare ampi campioni di popolazione in modo economico e in breve tempo. Questi strumenti, però, presentano numerosi problemi di validità. In primo luogo essi valutano quello che un individuo è disposto ad ammettere riguardo al proprio modo di comportarsi nelle relazioni intime. Anche nell’ipotesi di un’assoluta sincerità, nelle risposte emergeranno solo gli aspetti consci dell’attaccamento (o, al massimo, preconsci), mentre i modelli operativi interni si riferiscono a schemi prevalentemente inconsci. In particolare, soprattutto i soggetti evitanti, che per definizione distanziano i propri bisogni di protezione e i sentimenti negativi del Sé, tenderanno a descriversi come equilibrati, rischiando di essere confusi con questi. In secondo luogo, la somministrazione di un questionario avviene in condizioni psicologiche di relativa tranquillità. Sappiamo, invece, che i comportamenti e gli schemi psicologici relativi all’attaccamento si evidenziano soprattutto nelle condizioni di pericolo. Le procedure classiche per lo studio dell’attaccamento, come la SS e l’AAI, sono state, infatti, progettate appositamente per porre l’individuo (bambino o adulto) in una condizione di moderato stress. È evidente che un questionario, non valutando la persona in questo stato, non può fare emergere tali aspetti. Per queste ragioni esiste una scarsa correlazione tra i dati clinici e di ricerca basati su questionari e quelli ottenuti con la SS e l’AAI.

Nonostante questi limiti metodologici le ricerche sull’attaccamento di coppia e sull’amore romantico svolte tramite questionari hanno prodotto dei risultati interessanti che sarebbe un errore non considerare. La tipologia di attaccamento, infatti, sembra avere un’influenza importante sulla scelta del partner, sulle caratteristiche dei diversi tipi d’amore, sulla qualità e durata del rapporto, sulla scelta di avere figli (generatività) oltre che sulla capacità di svolgere dei compiti genitoriali (genitorialità).

Se la valutazione dell’attaccamento nel bambino piccolo e nell’adulto avviene con una metodologia la cui validità è relativamente condivisa, lo studio dell’attaccamento dall’età scolare fino all’adolescenza risulta invece notevolmente problematico. In questa fase della vita la capacità di verbalizzazione diventa molto importante, anche se non ha ancora raggiunto la complessità dell’adulto, e viene ricercata la disponibilità psicologica della figura di attaccamento, piuttosto che la sua vicinanza fisica. La relazione con i genitori diventa maggiormente simmetrica e il figlio non solo si aspetta da loro protezione e sostegno, ma diviene capace, in alcune occasioni, di fornire egli stesso aiuto alla famiglia. Nonostante i giovani di questa età trascorrano ancora molto tempo in casa, l’autonomia dalle figure di attaccamento è maggiore e divengono sempre più importanti il rapporto con i coetanei e le esperienze sociali. A volte questi nuovi legami (con amici, educatori, insegnanti, sacerdoti, vicini di casa, allenatori sportivi) possono presentare alcune caratteristiche di relazioni di attaccamento. Ne consegue che il sistema dei comportamenti di attaccamento non è facilmente attivato e quindi i modelli operativi interni non sono evidenziati, se non in condizioni di serio pericolo difficilmente riproducibili, anche per motivi etici, in una procedura di valutazione standardizzata. Gli strumenti di valutazione utilizzati in queste fasce di età, basati principalmente sullo studio delle risposte verbali a prove eseguite in condizioni di relativa sicurezza, rivelano quindi scarse capacità predittive e presentano problemi di validità e di attendibilità [Cassidy e Shaver 1999; 2008; Simonelli e Calvo 2002; Baldoni 2007d].

Un’alternativa per la valutazione dell’attaccamento in adolescenza e in età adulta è l’Attachment Movie Test (AMT) [Baldoni 2005b; Barone e Del Corno 2007], uno strumento che si avvale della visione di alcuni filmati ponendo il soggetto in una condizione standardizzata di moderato stress che impedisce di riflettere eccessivamente sulle proprie risposte, in modo da ridurre al minimo l’interferenza conscia. L’obiettivo, in questo caso, non è classificare lo stile di attaccamento, ma valutarne alcune dimensioni significative individuate dalla ricerca più recente cercando di superare i limiti dei questionari autosomministrati. La procedura consiste nella visione di brevi filmati alla fine di ognuno dei quali si chiede al soggetto di compilare una scheda con domande formulate su scala Likert. I filmati utilizzati nell’AMT si riferiscono alle stesse tematiche analizzate dall’AAI:

- Famiglia dell’infanzia;

- Relazione con la madre;

- Relazione con il padre;

- Intimità-Sesso;

- Solitudine-Isolamento;

- Esperienze di separazione;

- Pericolo-Danno;

- Lutto-Morte;

- Futuro-Capacità di integrazione.

Un’ulteriore domanda chiede al soggetto quale personaggio del filmato ha suscitato il suo maggiore interesse. I punteggi ottenuti alle schede dell’AMT (una per filmato) vengono organizzati in varie scale. La procedura richiede circa un’ora di tempo e può essere utilizzata dalla pubertà all’età adulta anche in soggetti con capacità cognitive e culturali limitate. I filmati possono variare rispetto all’età e alle caratteristiche del campione studiato.

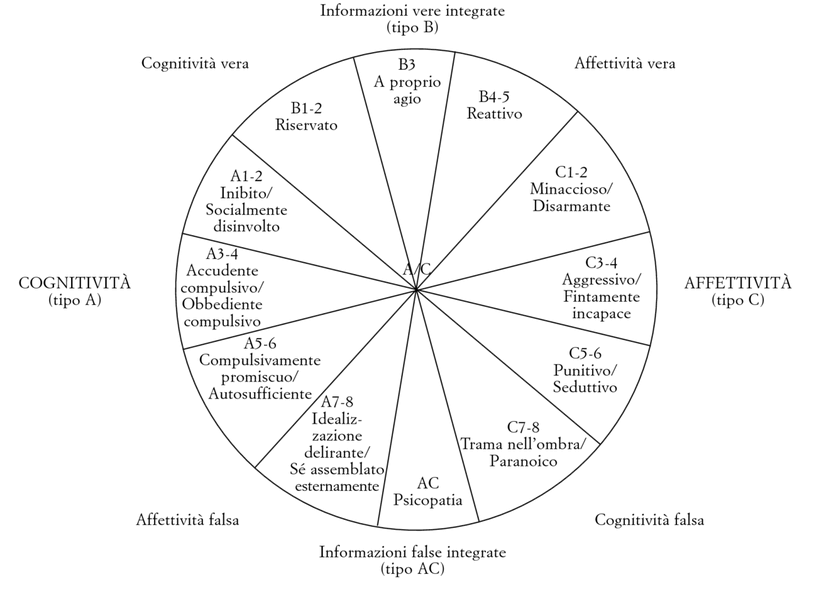

In anni recenti Patricia M. Crittenden, una ricercatrice americana che si è formata con Bowlby e la Ainsworth, ha approfondito lo studio dell’attaccamento in varie parti del mondo, considerando differenti contesti etnici e socioculturali, in particolare le famiglie in condizioni di rischio psicosociale, come quelle al cui interno si verificano episodi di maltrattamento e di abuso oppure in cui sono presenti pazienti psichiatrici [Crittenden 1994; 1997]. In questi studi sono stati utilizzati strumenti specifici per valutare le diverse fasce di età, come il Child-Adult Relationship Experimental Index (CARE-Index) [Crittenden 1979-2004] e la Strange Situation nella prima infanzia, il Preschool Assessment of Attachment (PAA) [Crittenden 1988-1995] nell’età prescolare, il School-age Assessment of Attachment (SAA) [Crittenden 1997-2005; Crittenden e Landini 1999-2005] nell’età scolare e una versione modificata della Adult Attachment Interview [Crittenden 1999] nell’adulto e nell’anziano. Sulla base di queste esperienze la Crittenden ha elaborato un proprio approccio teorico, che ha definito modello dinamico-maturativo (Dynamic-Maturational Model, DMM) [Crittenden 2000; 2008], nel quale ha proposto un nuovo sistema di classificazione dell’attaccamento espandendo e integrando i raggruppamenti con nuove configurazioni e una serie di «modificatori» (che descrivono lo stato globale di adattamento della strategia di attaccamento al contesto attuale) come la depressione (Dp), il disorientamento (Do), l’intrusione di affetti negativi proibiti (Intrusion of Negative Affects, ina), la presenza di traumi o lutti non elaborati (U/tr e U/l) e la riorganizzazione (R).

Il DMM considera le rappresentazioni dell’attaccamento come la conseguenza dell’integrazione tra informazioni di natura affettiva e quelle di natura cognitiva (cioè basate su sequenze temporali logico-razionali), tenendo presente tutte le possibili distorsioni. Secondo questa visione, lo sviluppo dell’attaccamento è in interazione dinamica con la maturazione e con l’esperienza, gli stili di attaccamento, quindi, nel corso della vita possono subire delle modificazioni (riorganizzazioni), sia in funzione dello sviluppo, sia in seguito a eventi esistenziali importanti (come una malattia, un trauma o un lutto, una relazione sentimentale di coppia, la genitorialità o una psicoterapia).

Il modello della Crittenden (che tiene in considerazione il contributo della psicoanalisi, della psicologia evolutiva, della psicologia cognitiva, delle neuroscienze e delle teorie evoluzionistiche e sistemiche) sostiene che il pericolo è fondamentale per l’evoluzione dei processi di attaccamento, considerando questo il rovescio della medaglia del concetto di base sicura proposto dalla Ainsworth. Secondo questa prospettiva, ogni stile di attaccamento comporta aspetti adattativi e non adattativi e può essere considerato la risposta più adeguata a uno specifico tipo di pericolo. Anche i pattern insicuri, quindi, possono risultare validi e proteggere meglio di quelli sicuri in ambienti ad alto rischio e scarsamente affidabili. La psicopatologia, in questa ottica, è il risultato dell’inadeguatezza delle condotte protettive del soggetto rispetto alle condizioni in cui vengono manifestate. Lo stesso Bowlby, per evitare che un determinato pattern fosse connotato negativamente o patologicamente, aveva suggerito che per la classificazione dell’attaccamento si utilizzassero solo lettere (A, B, C). Questa focalizzazione sulla funzione adattiva dell’attaccamento si rivela di notevole importanza clinica, in quanto può spiegare lo sviluppo e il mantenimento di condizioni psicopatologiche, evitando di assumere nei confronti dei pazienti posizioni moralistiche o socialmente discriminanti.

Il sistema di classificazione del DMM deriva da quello proposto da Mary Ainsworth, ma presenta numerose integrazioni ed espansioni, in particolare la possibilità di stili di attaccamento distanziante o preoccupato ad alto indice (A+ e C+) che si sviluppano in contesti in cui l’individuo è esposto a condizioni significative di pericolo psicologico o fisico. Vengono inoltre individuati dei pattern misti distanziante/preoccupato (A/C), in cui le due strategie si alternano, e un pattern di psicopatia (AC), il più pericoloso socialmente in quanto si manifesta la capacità di integrare le informazioni affettive con quelle cognitive (come nel caso della strategia equilibrata), ma con obiettivi nascosti e malevoli. Nel DMM tutte le configurazioni di Ainsworth e Main (tranne le disorganizzate) sono comunque mantenute.

La visione dinamico-maturativa si è rivelata compatibile con molte teorie e può risultare utile a ricercatori e clinici di formazione diversa (psicodinamica, cognitivista, cognitivo-comportamentale, neuroscientifica, sistemico-relazionale) e risulta molto utile per la psicosomatica.

FIG. 7.5. Il modello dinamico-maturativo dell’attaccamento (DMM).

Fonte: Crittenden [2008] con il permesso dell’autrice.

Considerando le configurazioni di attaccamento nel DMM [Crittenden 1999; 2008] (cfr. fig. 7.5), gli adulti che presentano uno stile di attaccamento distanziante (tipo A) tendono a privilegiare la cognitività rispetto all’affettività e minimizzano le difficoltà allontanando i ricordi e gli affetti negativi. Per questo idealizzano o esonerano dalle loro responsabilità le figure di attaccamento, anche quando sono state poco protettive o esse stesse fonte di pericolo fisico o psicologico. Queste persone tendono a distanziare affetti disturbanti come la rabbia, la paura, il desiderio di conforto oppure l’eccitazione sessuale (esclusione difensiva), perché vissuti come negativi e troppo pericolosi, e sono portati ad adeguarsi in modo eccessivamente compiacente al punto di vista e alle richieste degli altri senza fare emergere i propri bisogni. In questo modo nell’infanzia riuscivano a mantenere una relazione relativamente protettiva con le figure di attaccamento senza subire eccessive conseguenze negative. Nelle configurazioni distanzianti ad alto indice (A+), frequenti nelle persone che nel passato sono state esposte a condizioni costanti e prevedibili di pericolo (spesso conseguente al comportamento dei genitori), gli stati affettivi possono essere manifestati, ma in modo distorto o falsificato (ad esempio sorridono se si sentono a disagio oppure se parlano di argomenti tristi o situazioni dolorose). Nel loro pensiero privilegiano le informazioni di natura cognitiva e logica piuttosto che le emozioni, di conseguenza tendono a esprimersi in modo razionale, ma poco comunicativo sul piano emozionale, e a parlare di sé riferendosi a esperienze concrete e ad aspetti fisici, piuttosto che psicologici. In alcuni casi questo atteggiamento corrisponde a quelli descritti con il nome di falso Sé, di pensiero operatorio o di alessitimia (cfr. cap. 8), caratteristiche oggetto di studi in psicosomatica che sono state ritenute predisponenti allo sviluppo di patologie mediche e ad alterazioni del comportamento di malattia. Tali condizioni sono frequentemente associate ad alti livelli di sofferenza depressiva e spesso sono accompagnate da forme di compulsione quali l’accudimento compulsivo (inversione dei ruoli con i genitori), l’acquiescenza compulsiva (eccessiva preoccupazione di soddisfare le esigenze dell’altro) e l’autosufficienza o isolamento compulsivi (particolarmente evidenti in persone che conducono una vita solitaria, nei vagabondi o in alcuni criminali). Queste persone si sentono a disagio nelle relazioni intime o confidenziali e vivono come pericolose le situazioni in cui non comprendono il pensiero e le aspettative degli altri e quelle in cui non possono fare a meno di sperimentare affetti negativi per il Sé. In queste circostanze le scarse capacità riflessive e il sistematico distanziamento delle emozioni espongono le persone con configurazioni distanzianti a indice elevato (A+) a un maggiore rischio di improvvise e incontrollate intrusioni di affetti negativi proibiti (ina) come la rabbia, la paura, la vulnerabilità o l’eccitazione sessuale, che possono portare a crisi emotive e comportamentali (pianto, episodi di collera o di intensa ansia, fughe, agitazione psicomotoria) e, nei casi estremi, a condotte aggressive e antisociali quali atti di violenza o abusi fisici e sessuali.

I soggetti che manifestano uno stile di attaccamento preoccupato (tipo C), invece, sono ancora coinvolti in modo ambivalente in conflitti senza fine con le figure di attaccamento del proprio passato, che erano state incostanti e imprevedibili nel garantire le condizioni di sicurezza. Per questo si lamentano dei propri problemi enfatizzando le esperienze negative e biasimando le persone dalle quali ritengono di avere ricevuto dei torti (particolarmente i propri genitori) nel tentativo di stimolare in modo coercitivo l’attenzione degli altri (soprattutto le figure di attaccamento) e ricevere maggiore comprensione e protezione. Nelle loro argomentazioni sono centrati in modo ossessivo sul proprio punto di vista (nel tentativo di convincere l’interlocutore) e manifestano limitate capacità riflessive e scarsa considerazione per i problemi altrui. Per questo possono nascondere informazioni o mentire sistematicamente (falsa cognitività). Nella loro attività di pensiero si fanno guidare dalle emozioni privilegiando l’affettività rispetto alla logica (passando da un argomento all’altro in modo spesso contraddittorio) e tendendo a enfatizzare gli affetti (compresi quelli negativi) in modo confuso e ambivalente. Nelle configurazioni preoccupate ad alto indice (C+) gli affetti negativi possono essere espressi in modo dissociato, enfatizzando la rabbia e il risentimento e distanziando la propria vulnerabilità, oppure, viceversa, presentandosi come fragili, poco competenti e bisognosi di aiuto. Queste persone vivono come minacciose le situazioni in cui non sono al centro dell’attenzione e quelle in cui sono costrette a definirsi rivelando i propri scopi e le proprie intenzioni. Tali tendenze possono essere trasferite nell’ambiente sociale dove questi soggetti ricercano in modo insistente aiuto e rassicurazioni oppure manifestano verso gli altri comportamenti risentiti o polemici.

L’atteggiamento di compiacenza, l’evitamento dei conflitti e l’inibizione delle emozioni dei distanzianti, e l’ambivalenza aggressiva o vittimistica accompagnata da un intensa espressione affettiva dei preoccupati, influenzano il comportamento di malattia con serie conseguenze sulla salute psicofisica e pregiudicano frequentemente la qualità delle relazioni sociali e lavorative (favorendo ad esempio lo sviluppo di una condizione di burn-out e di mobbing).

Le persone con uno stile di attaccamento equilibrato (tipo B), al contrario, hanno avuto durante l’infanzia relazioni con figure di attaccamento che sono state fonte di protezione e conforto favorendo lo sviluppo di una base sicura, cioè di una sensazione interiorizzata di sicurezza che favorisce le esperienze di autonomia, l’esplorazione dell’ambiente e le relazioni con gli altri. Per questo sono in grado di recuperare le informazioni relative alle esperienze passate e utilizzarle nel presente per affrontare le situazioni problematiche senza generalizzarle in modo improprio. Le persone equilibrate manifestano buone capacità riflessive ed empatiche e sono in grado di esprimere in modo adeguato le emozioni integrando l’affettività con le proprie capacità cognitive. Lo sviluppo di una valida capacità di mentalizzazione (cfr. cap. 6) permette loro di interpretare il proprio comportamento e quello altrui in termini di stati mentali (cioè in relazione a pensieri, affetti, desideri, bisogni e aspettative) e favorisce la rappresentazione psicologica delle emozioni, consentendo una regolazione ed espressione affettiva efficace, un controllo degli impulsi sessuali e aggressivi e la manifestazione di un comportamento di malattia adeguato. Tali capacità sono utilizzate nelle situazioni di pericolo e nella gestione dei conflitti a vantaggio delle relazioni (cooperazione regolata dell’obiettivo). Questo protegge dalla sofferenza mentale, favorisce l’adattamento e permette di sviluppare una capacità di condivisione e di comprensione emotiva.

Alcuni soggetti sono cresciuti nell’infanzia in condizioni di relativo pericolo sviluppando strategie distanzianti o preoccupate, ma, in seguito alle esperienze adulte e alla maturazione personale, sono riusciti a riorganizzare i propri modelli operativi interni e a sviluppare una capacità di integrare affettività e cognitività in modo equilibrato (B guadagnati). Sono queste le persone che manifestano maggiori competenze nell’adattarsi alle diverse difficoltà della vita.

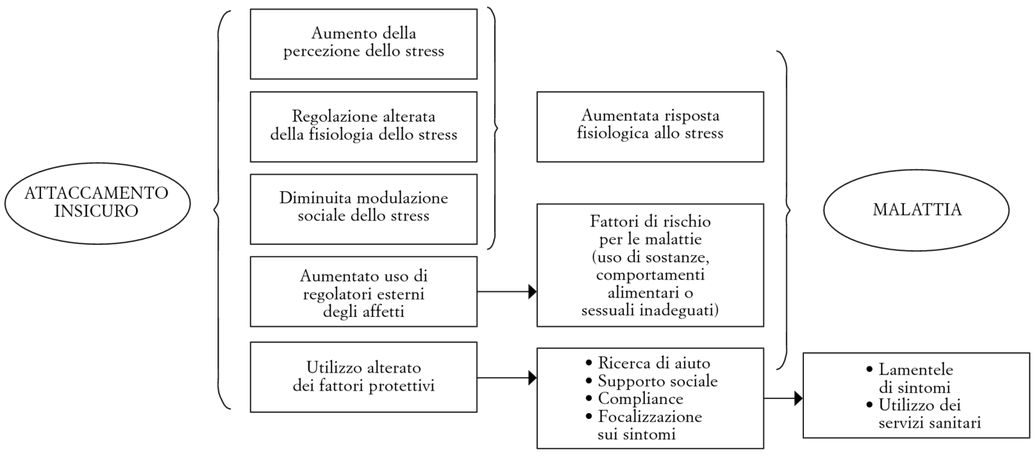

Gli studi svolti negli ultimi anni hanno dimostrato che il comportamento di malattia e la tendenza alla somatizzazione e all’ipocondria sono legati alle esperienze di attaccamento e all’espressione dei modelli operativi interni [Hunter e Maunder 2001; Maunder e Hunter 2001; 2008; Wilkinson 2003; Baldoni 2008b]. Alcuni studi condotti tramite questionari su vaste popolazioni di pazienti, ad esempio, hanno rivelato che i soggetti con stile di attaccamento insicuro, particolarmente di tipo distanziante, manifestano più frequentemente la tendenza a manifestare preoccupazioni ipocondriache e a lamentare sintomi somatici senza spiegazione medica [Taylor et al. 2000; Ciechanowski et al. 2002; Noyes et al. 2002; 2003]. Nel sesso femminile, inoltre, l’attaccamento insicuro sembra svolgere un ruolo nel legame tra disturbi di somatizzazione e traumi infantili [Waldinger et al. 2006]. In questi casi l’esperienza traumatica (un maltrattamento o un abuso) può favorire lo sviluppo di uno stile di attaccamento insicuro distanziante (che comporta l’aspettativa di non potere ricevere aiuto per i propri bisogni psicologici). Ciò non deve sorprendere, in quanto tali pattern hanno lo scopo di adattarsi al meglio alle condizioni di pericolo. Questo favorisce la manifestazione più intensa di disturbi somatici al fine di ricercare aiuto e protezione da parte della figura di attaccamento. Negli uomini questo aspetto è meno evidente, in quanto l’attaccamento insicuro e i traumi infantili sembrano favorire i disturbi di somatizzazione come fattori indipendenti.

Nella prospettiva del modello dinamico maturativo, la tendenza a distanziare o falsificare gli affetti negativi proibiti (rabbia, paura, vulnerabilità, eccitazione sessuale) è una caratteristica delle configurazioni di attaccamento distanziante (A), specialmente quelle a indice elevato (A+), che tendono a manifestarsi nelle persone che sono cresciute in condizioni ambientali di pericolo (fisico o psicologico) costante e prevedibile. In questi individui si manifestano frequentemente alterazioni abnormi del comportamento di malattia accompagnate da sintomi di somatizzazione, sindromi funzionali e preoccupazioni ipocondriache [Wilkinson 2003; Baldoni 2008b]. In alcune di queste situazioni l’aumento dell’attivazione emozionale (arousal) e le condizioni di malessere sono percepiti soggettivamente solo per gli aspetti somatici, gli unici che possono essere riconosciuti e comunicati. In questo modo il soggetto può ricercare aiuto (dalla figura di attaccamento o dal medico) per i propri problemi corporei e non per quelli psicologici. In altri casi, gli stessi segnali somatici di pericolo (dolore, alterazioni delle percezioni o delle funzioni corporee) sono distanziati al punto da non permettere una ricerca adeguata di aiuto medico, con il possibile sviluppo di gravi danni biologici e di malattie.

Bisogna considerare che l’insistenza sulla sofferenza somatica e le lamentele ipocondriache possono essere strategicamente utilizzate anche dalle persone con configurazioni di attaccamento preoccupato (C) (particolarmente quelle a indice elevato C+). La differenza sta nella diversa funzione adattiva svolta dal comportamento di malattia. I soggetti preoccupati in questo modo opprimono i familiari, concentrando l’interesse degli altri su di sé e perseguendo i propri scopi coercitivi in una lotta eterna nei confronti delle proprie figure di attaccamento per il controllo della loro attenzione, altrimenti influenzata da fattori non prevedibili o incomprensibili. Le persone distanzianti possono utilizzare l’espressione somatica per ricercare aiuto poiché l’espressione degli affetti e dei bisogni psicologici è inibita.

Riguardo all’influenza dell’attaccamento sullo sviluppo delle malattie, uno dei contributi più significativi è quello offerto da Robert Maunder e Jonathan Hunter del Mount Sinai Hospital e dell’Università di Toronto, in Canada, che hanno pubblicato due importanti rassegne sulle ricerche svolte dal 1966 al 2008 su questo argomento [Maunder e Hunter 2001; 2008].

Attualmente sono stati raccolti dati significativi sui seguenti punti:

1. associazione tra attaccamento insicuro e malattia durante l’infanzia. Questo legame è stato confermato in studi controllati su bambini affetti da una serie di malattie croniche come l’otite media ricorrente [McCallum e McKim 1999], la fibrosi cistica [Simmons et al. 1995], l’epilessia [Marvin e Pianta 1996], l’asma [Mrazek, Casey e Anderson 1987], i difetti cardiaci di origine genetica [Goldberg et al. 1991], le difficoltà di crescita [Ward, Kessler e Altman 1993] e i disturbi di conversione e senza spiegazione medica [Kozlowska 2007; Kozlowska e Williams 2009]. In tali situazioni il legame con i genitori sembra influenzare l’espressione e il decorso della malattia. In altre condizioni patologiche, quali la nascita pretermine [Frodi e Thompson 1985; Goldberg 1988; Baldoni et al. 2009a], il ritardo di sviluppo prescolare [Goldberg 1988] e la palatoschisi con labbro leporino [Speltz et al. 1997], questa relazione è più incerta. È possibile che l’influenza dell’attaccamento si manifesti maggiormente in quelle situazioni in cui una patologia cronica infantile genera per lungo tempo ansie e preoccupazioni nei genitori, interferendo significativamente sulla relazione con il bambino la quale, a sua volta, agisce sull’espressione della malattia.

2. Associazione tra attaccamento insicuro e malattia nell’adulto. Gli studi su questo argomento, condotti utilizzando questionari autosomministrati e, meno frequentemente, l’AAI, hanno esplorato principalmente il legame con le patologie psichiatriche [Dozier, Stovall e Albus 1999], piuttosto che quelle somatiche. I pochi studi controllati in ambito medico hanno messo in luce una relazione con l’attaccamento insicuro distanziante/evitante (tipo A), particolarmente evidente in patologie quali il torcicollo spastico idiopatico [Scheidt et al. 2000], la psoriasi diffusa a placche [Picardi et al. 2005] e le malattie infiammatorie croniche intestinali quali la rettocolite ulcerosa e il morbo di Crohn [Maunder et al. 2000; 2005; Baldoni et al. 2009b]. Altri studi, come abbiamo visto, hanno evidenziato una relazione tra attaccamento insicuro e tendenza alla somatizzazione. Negli adulti sani, inoltre, l’attaccamento insicuro evitante-distanziante è risultato correlato a un livello più basso di tono vagale, misurato sulla base della variabilità cardiaca [Maunder et al. 2006], che porta a una minore capacità di moderare la tachicardia negli stati di eccitamento e di stress ed è associato a una maggiore frequenza di malattia e di morte precoce. Le ricerche svolte in questo ambito sono, comunque, ancora troppo scarse e basate quasi sempre su dati di questionari e su valutazioni correlazionali di tipo trasversale, piuttosto che studi longitudinali. Non valutano, quindi, l’attaccamento in modo adeguato e non possono distinguere con chiarezza i processi di relazione causale.

3. Associazione tra fattori di rischio infantile per l’attaccamento insicuro e malattia nell’adulto. Conferme indirette su questa relazione vengono soprattutto da studi sperimentali svolti sugli animali che hanno evidenziato l’influenza della deprivazione materna e dell’isolamento sulle funzioni dei neurotrasmettitori ormonali e sullo sviluppo delle strutture cerebrali a livello della corteccia motoria e del cervelletto. In particolare sono fondamentali le ricerche svolte da Myron Hofer [1995; 2001], della Columbia University di New York, nelle quali è stato dimostrato che lo sviluppo del cucciolo del ratto dipende dalla relazione fisica con la madre, la quale (attraverso stimolazioni tattili, olfattive, termiche, nutrizionali) funziona da regolatore esterno di una serie di reazioni fisiologiche indispensabili per la sopravvivenza, come il ciclo sonno-veglia, la produzione di ormone della crescita, la termoregolazione corporea e la stimolazione vestibolare (cfr. cap. 2). Questo fenomeno si manifesta prima che il piccolo ratto sia in grado di autoregolare le funzioni fisiologiche ed è notevolmente compromesso nel caso di assenza o inadeguatezza della madre. Ad esempio, nei cuccioli di 2 settimane di vita separati dalla madre si rileva una diminuzione del 30% della frequenza cardiaca e respiratoria conseguente a una minore stimolazione simpatica che può essere ripristinata a valori normali se il piccolo viene nutrito attraverso un sondino riproducendo il ritmo di suzione materno [Hofer e Weiner 1975]. La presenza di questi «regolatori nascosti» esterni delle funzioni fisiologiche legati alla relazione con la madre è verosimilmente presente anche nell’essere umano il cui sviluppo psicosomatico risulta quindi fortemente influenzato dalla qualità della relazione con il caregiver. Le stesse condizioni che sono alla base dell’attaccamento (vicinanza e protezione da parte del caregiver, effetto di base sicura) sono quindi i prerequisiti fondamentali sia per lo sviluppo dell’attaccamento sicuro sia per l’autoregolazione dei processi fisiologici.

L’influenza dell’attaccamento materno sull’equilibrio psicosomatico è particolarmente evidente nel caso dell’ossitocina, un neuropeptide prodotto dall’ipotalamo e da altri tessuti periferici il cui rilascio è stimolato da fattori relazionali e sociali quali: la stimolazione genitale, il contatto corporeo, sensazioni tattili calmanti come l’immersione in acqua calda o una delicata vibrazione e l’abbraccio di un coniuge (presumibilmente una figura di attaccamento) [Carter 2003; Maunder e Hunter 2008]. L’ossitocina svolge un’azione regolatrice moderando la risposta allo stress (favorendo una sensazione di sicurezza) e intensificando le risposte immunitarie; influenza, inoltre, le stesse relazioni sociali, al punto che è stata denominata l’«ormone del legame». La sua somministrazione esogena attraverso uno spray nasale, infatti, aumenta la fiducia tra estranei [Kosfeld et al. 2005]. I risultati di ricerche svolte sugli animali suggeriscono che i sistemi di ricompensa mediati dall’ossitocina, dagli oppiacei endogeni (endorfine) e dalla dopamina esercitano un ruolo fondamentale nel favorire e mantenere la vicinanza della figura di attaccamento [Depue e Morrone-Strupinsky 2005].

Le caratteristiche della madre e, in generale la qualità delle relazioni familiari, sono quindi importanti per lo sviluppo dello stile di attaccamento e per l’equilibrio psicosomatico, anche se, verosimilmente, il risultato dipende dall’interazione con le caratteristiche genetiche del bambino. Le ricerche sui gemelli, comunque, hanno fornito risultati contrastanti. In alcuni studi, il temperamento sembra contribuire significativamente nel bambino e nell’adulto allo sviluppo di un attaccamento sicuro o ansioso-preoccupato, ma non di quello evitante-distanziante [Brussoni et al. 2000]. Altre ricerche non hanno riscontrato nessuna componente ereditaria nell’attaccamento madre-bambino [Bokhorst et al. 2003]. È verosimile, comunque, che nell’attaccamento distanziante, in cui spesso la persona è cresciuta in condizioni costanti di trascuratezza o pericolo anche gravi, l’influenza dell’ambiente relazionale sia maggiore.

Lo sviluppo di capacità autonome richiede una graduale transizione dalla dipendenza dalla madre all’autoregolazione degli stati psicologici e somatici. La perdita della madre, o la sua difficoltà a svolgere una funzione genitoriale adeguata, e, in generale, tutti gli eventi che minacciano la relazione di attaccamento, oltre a risultare stressanti sul piano dello sviluppo psicologico, nei primi mesi di vita possono, quindi, comportare in modo diretto una carenza di controllo delle funzioni fisiologiche di base. Queste esperienze, inoltre, saranno immagazzinate nei modelli operativi interni sotto forma di memoria procedurale (relativa a informazioni inconsce che guidano l’individuo nel proprio comportamento spontaneo) e in schemi e aspettative che influenzeranno non solo lo stile di attaccamento adulto (definendo quali sono gli eventi che costituiscono una minaccia, come si dovrebbe reagire a essi e cosa aspettarsi dagli altri), ma anche il comportamento di malattia.

Purtroppo mancano studi specifici che hanno seguito soggetti dall’infanzia all’età adulta per valutare la relazione tra esperienze di attaccamento infantile e sviluppo di malattie. Vi sono però ricerche che hanno approfondito in modo sufficiente la relazione tra precursori di attaccamento insicuro (maltrattamenti, abuso psicologico, sessuale o fisico, violenze nei confronti della propria madre, vivere in famiglie i cui membri hanno fatto uso di droghe o sofferto di disturbi psichiatrici, malattie, morte o suicidio dei genitori, imprigionamenti) e malattia nell’adulto (cfr. capp. 3, 4 e 6). I dati raccolti riguardano però studi retrospettivi e mancano ricerche longitudinali che li confermino.