Nella prima metà del Novecento la medicina psicosomatica ha cercato di spiegare la relazione tra attività psichica e predisposizione verso le malattie utilizzando concetti che Freud aveva sviluppato studiando pazienti con disturbi nevrotici. Alla base di queste ipotesi vi è l’idea che i sintomi siano la conseguenza di conflitti di natura inconscia tra desideri sessuali di origine infantile e difese psicologiche. Questa teoria del conflitto fu in pratica accettata dalla maggior parte dei primi psicosomatisti di formazione psicoanalitica, nonostante i dubbi espressi dallo stesso Freud riguardo la sua validità al di fuori del campo delle psiconevrosi. Deutsch, la Dunbar e Alexander, come abbiamo visto, svilupparono teorie interessanti ed elaborate che si differenziavano, in pratica, solo riguardo l’attribuzione o meno di un valore simbolico all’intero processo, cioè la legittimità dell’estensione del concetto di conversione applicato alle malattie organiche. Anche se considerato privo di significato simbolico, come nel caso delle nevrosi viscerali ipotizzate da Alexander, il sintomo somatico veniva comunque ritenuto la conseguenza di un conflitto psichico il quale, provocando una stimolazione emotiva cronica, a sua volta sollecitava risposte fisiologiche che potevano comportare danni tessutali e l’insorgenza di una patologia.

L’importanza della teoria del conflitto è stata tale da poter essere considerata il primo importante paradigma della medicina psicosomatica. Buona parte degli sforzi della prima generazione di psicosomatisti furono quindi orientati a verificare questa ipotesi cercando di identificare conflitti psicologici caratteristici nei pazienti affetti da malattie che venivano ritenute di natura psicosomatica (cfr. cap. 2). Alcuni studi [Alexander, French e Pollock 1968] fornirono conferme sperimentali che suscitarono un forte interesse e alimentarono grandi aspettative. Poiché i concetti teorici utilizzati erano fondamentalmente quelli derivati dalla clinica delle psiconevrosi, ne conseguì che i primi tentativi terapeutici furono basati sull’applicazione di tecniche psicoanalitiche classiche quali l’analisi di libere associazioni, dei sogni e dei lapsus, l’interpretazione dei fenomeni di transfert e quella delle resistenze.

Verso la fine degli anni ’50 queste aspettative furono ridimensionate e i limiti del concetto di nevrosi applicato alla psicosomatica divennero evidenti [Lipowski 1977]. In primo luogo, solo pochi soggetti sofferenti di malattie psicosomatiche classiche mostravano miglioramenti se sottoposti a trattamento psicoanalitico. A volte i disturbi sembravano addirittura aggravarsi quando il paziente si sforzava di individuarne l’origine conflittuale inconscia [Sifneos 1975]. La maggior parte di essi traeva maggior giovamento da colloqui di sostegno psicologico oppure da interventi di natura comportamentale [Karasu 1979]. In secondo luogo, gli stessi dati che in un primo momento avevano suscitato tanto entusiasmo risultano deboli e troppo eterogenei se analizzati attraverso metodiche di ricerca e statistiche più moderne. Nonostante sia stata più volte confermata l’associazione tra suscettibilità alle malattie e fattori emotivi quali la depressione, la rabbia, l’ostilità e l’ansietà, non è stato affatto dimostrato che questo legame sia la conseguenza di conflitti psichici [Taylor, Bagby e Parker 1991].

Mentre l’interesse relativo alle teorie basate sul conflitto è andato con il tempo attenuandosi, l’attenzione degli psicosomatisti si è spostata gradatamente su altre ipotesi anch’esse provenienti da osservazioni cliniche raccolte in ambito psicoanalitico. In questi casi non veniva data importanza alla presenza di conflitti psichici inconsci espressi in modo più o meno simbolico, quanto alla capacità primaria di percepire, elaborare ed esprimere le emozioni e i loro correlati somatici, una problematica che porta a condizioni mentali diverse dalle nevrosi e ontogeneticamente più antiche.

Le prime osservazioni riguardanti la relazione tra espressione emotiva e malattia risalgono alla metà del Novecento. Nel 1948 lo psichiatra Jurgen Ruesch, in un articolo pubblicato sulla rivista «Psychosomatic Medicine», descrisse la difficoltà che aveva riscontrato in alcuni pazienti sofferenti di malattie psicosomatiche classiche a riconoscere, rappresentare simbolicamente ed esprimere verbalmente le proprie emozioni. Per queste situazioni propose il termine di personalità infantile (infantile personality) e ritenne che costituissero il «problema centrale della medicina psicosomatica». Le caratteristiche psicologiche e comportamentali che riscontrò in questi soggetti furono:

- uno stile di pensiero infantile con la tendenza a ricorrere all’imitazione, alla dipendenza e alla passività;

- una coscienza morale rigida, accompagnata da ideali e aspirazioni elevati e irrealistici e da conformismo sociale;

- fantasie primitive e stereotipate (al test di Rorschach e al Tematic Apperception Test);

- espressione gestuale e verbale non connessa simbolicamente alle emozioni e ai sentimenti, con la tendenza all’utilizzo della comunicazione corporea oppure dell’azione fisica diretta;

- difficoltà nell’apprendimento sociale.

Ruesch notò anche una certa difficoltà a separarsi dalla figura materna che attribuì a un arresto di sviluppo, suggerendo che una migliore differenziazione poteva essere in questi casi raggiunta attraverso l’analisi e la risoluzione degli aspetti simbiotici del transfert. Poiché questi soggetti sembravano rispondere poco alla psicoterapia analitica classica, egli propose alcune modificazioni della tecnica: aiutare il paziente a divenire maggiormente consapevole del significato delle proprie sensazioni corporee e a sviluppare modalità più adeguate di espressione delle proprie emozioni. Essi potevano perciò trarre maggiore giovamento dai terapeuti che sapevano stimolare la fantasia e che esprimevano i propri sentimenti più liberamente.

Il concetto di personalità infantile di Ruesch costituisce uno dei primi tentativi di superare i limiti della teoria basata sul conflitto psichico per avvicinarsi a un modello psicosomatico basato su difetti di struttura della personalità. Evidenziando l’influenza della relazione madre-bambino sulla capacità di espressione emotiva e sulla strutturazione del proprio mondo interno, egli ha inoltre riconosciuto il ruolo delle relazioni oggettuali nei processi psicosomatici, anticipando concetti che saranno valorizzati solo molti anni dopo.

Negli stessi anni delle prime osservazioni di Ruesch, anche Paul MacLean [1949], un ricercatore che lavorava a ipotesi innovative sulle strutture cerebrali, notò che molti pazienti sofferenti di disturbi considerati di natura psicosomatica mostravano un’evidente difficoltà a percepire e manifestare le proprie emozioni.

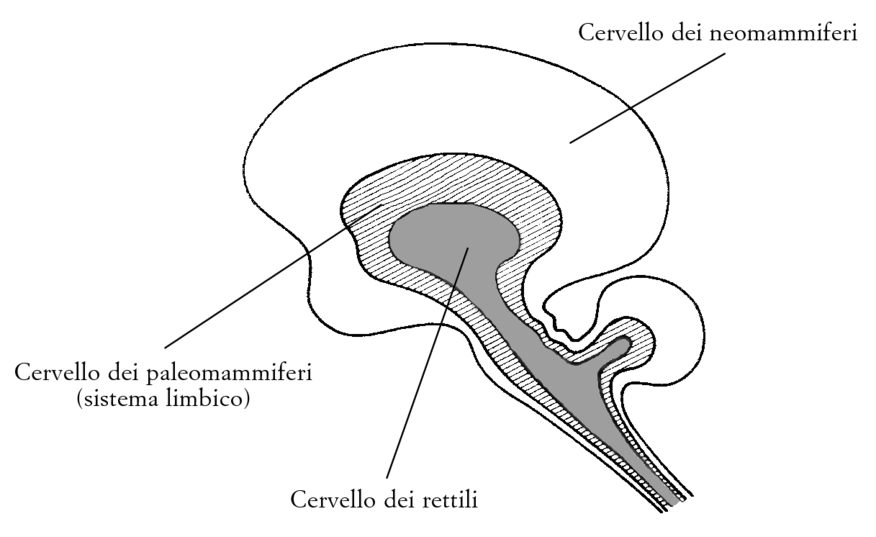

In quel periodo MacLean stava sviluppando una propria visione sulle origini delle strutture cerebrali. Secondo la sua ipotesi, il cervello dei primati, e in particolare quello umano, sarebbe il risultato di un lungo processo evolutivo la cui storia è ancora rintracciabile nella sua organizzazione anatomica e fisiologica. Esso può, infatti, essere suddiviso in tre zone stratificate una sull’altra (cervello trino) (cfr. fig. 5.1):

- la parte più interna, costituita dal tronco encefalico, è la sede dei nuclei che controllano le funzioni vitali di base, quali la respirazione e l’attività cardiovascolare, oltre che della sostanza reticolare, che stimola le funzioni autonome viscerali; essa corrisponderebbe filogeneticamente alla parte più antica e fu denominata cervello dei rettili poiché in essi avrebbe fatto la sua prima comparsa;

- la zona cerebrale intermedia, posta tra il tronco e i due emisferi, è costituita da una serie di strutture strettamente collegate dal punto di vista anatomofisiologico (amigdala, ippocampo, setto, area cingolare, nucleo dorsomediale, corpi mammillari), che nel loro complesso prendono il nome di sistema limbico, chiamato anche cervello viscerale per le importanti connessioni che ha con il tronco encefalico, la sostanza reticolare e l’ipotalamo e, attraverso di essi, con il sistema nervoso autonomo e quello endocrino. Oltre che con le strutture viscerali, esso è strettamente collegato anche con la corteccia cerebrale, responsabile dell’elaborazione cognitiva, e, in particolare, con la corteccia prefrontale, svolgendo una funzione fondamentale nella percezione ed espressione delle emozioni (schema emozionale) e, quindi, nel processo di integrazione psicosomatica. Il sistema limbico corrisponderebbe, secondo MacLean, al cervello sviluppatosi nei primi mammiferi (cervello dei paleomammiferi) e svolgerebbe un ruolo importante non solo nel controllo delle funzioni vegetative e nell’elaborazione delle emozioni, ma anche nelle funzioni di autoconservazione e conservazione della specie (alimentazione, lotta, difesa, sessualità);

- la parte più esterna del cervello, corrispondente alla neocorteccia, si sarebbe sviluppata solo nei mammiferi superiori (cervello dei neomammiferi) costituendo la struttura neuroanatomomica per il linguaggio verbale (cervello della parola), gli affetti e le attività cognitive, compresi la coscienza, i processi decisionali e la capacità di simbolizzazione (schema cognitivo).

MacLean, seguendo la propria teoria del cervello trino, tentò di fornire una spiegazione per la difficoltà nel riconoscimento e nell’espressione delle emozioni rilevata nei pazienti psicosomatici. Egli parlò di «schizofisiologia tra sistema limbico e corteccia», intendendo che sembrava esservi una scarsa integrazione tra corteccia cerebrale, sede dei processi cognitivi, e sistema limbico, per cui le emozioni, invece di essere rappresentate da pensieri, fantasie e sensazioni consapevoli, si manifesterebbero solo attraverso l’attività viscerale.

Verso la fine degli anni ’50, alcuni psicoanalisti francesi guidati da Pierre Marty e facenti parte dell’Institut de Psychosomatique (oggi rinominato Hôpital Pierre Marty in onore del suo fondatore), divenuti noti come Scuola di Parigi, pubblicarono una serie di resoconti clinici riguardanti pazienti affetti da malattie psicosomatiche classiche e ipotizzarono l’esistenza una specifica struttura di personalità caratterizzata da alcuni deficit che renderebbero l’individuo incapace di un’adeguata elaborazione simbolica di emozioni e traumi psicologici, portandolo a esprimere queste esperienze in modo prevalentemente somatico.

Pierre Marty e Michel de M’Uzan [1963], descrivendo la personalità di questi pazienti, sottolinearono che «l’assenza di libertà fantasmatica costituisce una delle caratteristiche più importanti», evidenziando un’incapacità empatica e una povertà della vita onirica e delle relazioni interpersonali. In particolare, «si ha l’impressione che il soggetto e il suo inconscio siano separati», con l’«impossibilità da parte dell’inconscio di farsi strada sotto forma di rappresentazioni. La carica legata agli affetti e alle emozioni, mal veicolate e poco o mal elaborate dalle funzioni mentali, sembrerebbe imboccare la via somatica».

In alcuni articoli pubblicati sulla «Revue Française de Psychoanalyse» e nel volume L’indagine psicosomatica [Marty, de M’Uzan e David 1963] questi autori delinearono, accanto alla personalità nevrotica e psicotica, la possibilità di una personalità psicosomatica caratterizzata da: a) un atteggiamento di ipernormalità, con un adattamento conformista all’ambiente e alle esigenze sociali, e b) un particolare stile cognitivo chiamato pensiero operatorio (pensée opératoire), descritto come «un’attività cosciente senza rapporto organico con un funzionamento fantasmatico di livello considerevole».

Il pensiero operatorio, espressione originariamente introdotta da Jean Piaget, sarebbe caratterizzato da una serie di carenze che impedirebbero un’integrazione psicosomatica normale:

- le pulsioni non hanno la possibilità di essere elaborate sufficientemente a livello mentale e perciò sono scaricate direttamente nel corpo, come nel neonato (deficit del valore funzionale della vita mentale). L’attività onirica, fantasmatica e rappresentazionale non sarebbe in grado di assicurare un’elaborazione psichica sufficiente della vita pulsionale (questi autori attribuiscono molta importanza al punto di vista energetico-pulsionale);

- il malato psicosomatico è una persona carente di fantasia e creatività (deficit della vita fantasmatica). Riferisce la propria storia e descrive i propri sintomi con particolari e precisazioni, ma in termini assai concreti (pensiero concreto) e impersonali;

- il sintomo psicosomatico in queste persone è muto, non simbolico, non ha senso (deficit del significato del sintomo);

- il modo in cui si mettono in contatto con il mondo esterno è piatto, privo di fantasia ed emozioni (relazione bianca). Si esprimono in termini concreti e pratici, le capacità associative sono povere e i loro racconti sono anonimi, privi di respiro interiore. Incapaci di provare empatia e di proiettare nell’altro un’interiorità inesistente, lo percepiscono come una duplicazione di sé (duplicazione proiettiva). Al colloquio psicologico si lamentano poco o niente di difficoltà psichiche, preoccupandosi solo dei propri sintomi fisici. A volte affermano che non hanno nulla da dire perché è tutto normale e facilmente restano in silenzio, se il dialogo non è animato dall’altro. Generano perciò un senso di noia, di tedio e di frustrazione e vengono vissuti come opachi e privi di fantasia.

Queste caratteristiche si riscontrano anche nella vita onirica che è povera o assente e ha un carattere concreto, quasi fosse la riproduzione dell’esperienza vissuta non elaborata simbolicamente.

Lo stile di pensiero operatorio è stato attribuito dalla scuola di Parigi a carenze nell’organizzazione della personalità (un deficit strutturale del preconscio), piuttosto che all’azione di difese psicologiche, come nel paziente psiconevrotico. La teoria del conflitto inconscio viene quindi abbandonata alla ricerca di un nuovo modello teorico che chiarisca meglio l’influenza delle emozioni sulle funzioni corporee. Come precedentemente aveva indicato Jurgen Ruesh, l’attenzione viene spostata sulle relazioni oggettuali e in particolare su quella tra madre e bambino. La personalità psicosomatica, caratterizzata dal pensiero operatorio, sarebbe la conseguenza di un atteggiamento materno disorganizzante e incapace di sufficiente accudimento empatico. La comunicazione con il bambino sarebbe, quindi, sin dall’inizio deficitaria. La madre non sarebbe in grado di agire come uno schermo antistimolo capace di proteggere dalle sensazioni eccessive e questo porterebbe il bambino a strutturarne uno autonomo e precoce, precursore del pensiero operatorio, impedendogli di sviluppare difese psicologiche più mature e adeguate. Questo deficit comporterebbe una scarsa capacità di elaborazione simbolica e fantasmatica deviando l’energia pulsionale verso il corpo rendendolo più vulnerabile. Spiegherebbe, inoltre, l’insorgenza o l’aggravarsi di malattie in quelle particolari circostanze in cui la vita richiede il ricorso a difese psichiche più mature, come ad esempio le esperienze di perdita [Marty 1976]. È interessante notare che l’ipotesi di una tensione pulsionale che si scarica somaticamente senza assumere un significato psicologico ricorda il modello delle nevrosi attuali proposto da Freud, mostrando ancora una volta quanto ricche e fertili siano state le sue intuizioni.

Sul piano terapeutico sarebbe quindi necessario favorire un aumento delle capacità di rappresentazione e di simbolizzazione attraverso un’attiva introduzione di senso, un’«iniezione di significato» dove l’analista, assumendosi un compito «quasi pedagogico», si affianca al paziente offrendo la propria capacità simbolica e la propria fantasia (cfr. cap. 10). Per ammissione stessa di Marty, questo atteggiamento terapeutico riporta direttamente a Groddeck. In realtà è un ruolo mentale analogo a quello che è mancato al paziente quando era bambino e ricorda quello descritto da Winnicott con il concetto di madre sufficientemente buona (cfr. cap. 2), così come l’idea di uno schermo antistimolo precoce richiama quella di falso Sé (cfr. infra). La stessa visione ricorda la nozione di rêverie formulata da Bion [1967], dove la madre viene descritta come un contenitore efficace in grado di accogliere ed elaborare le proiezioni del bambino (cfr. cap. 2).

Le teorie di Marty e de M’Uzan hanno suscitato notevole interesse negli ambienti psicoanalitici europei, ma anche alcune critiche [Cremerius 1977]. È stato osservato, ad esempio, che il pensiero operatorio potrebbe essere solo un artefatto dovuto alle difese dell’analista oppure alla scarsa considerazione delle caratteristiche culturali del paziente. È stato inoltre contestato il ruolo troppo interventista e pedagogico suggerito al terapeuta, in quanto potrebbe influenzare negativamente il paziente, suggestionandolo, attivando le sue difese oppure favorendo lo sviluppo di un falso Sé imitativo e compiacente. Le ipotesi formulate dalla scuola di Parigi appaiono, comunque, ancora innovative, oltre che anticipatrici del concetto di alessitimia, che ha assunto un’importanza centrale per la psicosomatica moderna.

Gli studi di Marty e de M’Uzan non ebbero il giusto riconoscimento fino ai primi anni ’70, quando Peter Sifneos e John Nemiah, due psicoanalisti che lavoravano a Boston, si dedicarono a ricerche sistematiche sulle caratteristiche psicologiche di pazienti affetti da malattie psicosomatiche classiche arrivando, sostanzialmente, alle stesse conclusioni dei loro colleghi francesi. Attraverso l’analisi delle trascrizioni letterali di colloqui, essi riscontrarono nella maggior parte di questi soggetti un’evidente difficoltà a descrivere i propri sentimenti accompagnata da un’attività fantastica povera [Nemiah e Sifneos 1970]. Sifneos definì questa condizione alessitimia (dal greco a, assenza, lexis, linguaggio, e thymos, emozione) che letteralmente significa «emozione senza parola» (o mancanza di parole per le emozioni).

Da studi successivi le caratteristiche dei soggetti alessitimici sono risultate le seguenti [Taylor, Bagby e Parker 1991; 1997]:

- difficoltà nell’identificare e descrivere le proprie emozioni;

- difficoltà nel distinguere tra stati affettivi soggettivi e sensazioni corporee legate all’attivazione emotiva;

- povertà dei processi immaginativi, come evidenziato dalla scarsità di fantasie;

- stile cognitivo concreto, pratico e orientato verso la realtà esterna piuttosto che introspettivo;

- una tendenza al conformismo sociale.

Le caratteristiche di questi pazienti sono, quindi, molto simili a quelle descritte per il pensiero operatorio. Anche nel loro caso il dialogo tende a essere privo di intensità emotiva, mancando i riferimenti a vissuti interiori, desideri, paure e sentimenti. Descrivono con precisione particolari di poca importanza svuotando la comunicazione del proprio significato. È quindi frequente sperimentare nei loro confronti una sensazione di vuoto e di noia. Hanno la tendenza a ricorrere all’azione per esprimere emozioni o evitare conflitti. Possono avvertire sensazioni emotive quali nervosismo, irritabilità, noia, tristezza, ma non riescono ad attribuire loro alcun significato, così come accade in occasione di possibili improvvisi accessi di collera o crisi di pianto. Quando si rivolgono al medico (o, più raramente, allo psicologo) si limitano a descrivere i propri disturbi fisici (non necessariamente accompagnati da evidenze di una malattia organica). Anche l’attività onirica è scarsa, con sogni semplici e poco simbolici. Sul piano gestuale, a volte mostrano una certa rigidità nei movimenti e nelle espressioni del volto.

Nel complesso sono persone apparentemente ben adattate, che hanno aderito in modo conformista alle esigenze della società. Di solito hanno un lavoro, una famiglia, qualche amico con il quale condividono alcuni interessi, ma si tratta più che altro di relazioni superficiali o di forte dipendenza, basate su un atteggiamento di pseudonormalità [McDougall 1974; 1982], che, a un esame approfondito, rivela uno scarso contatto con la vita emotiva. Anche quando non manifestano alcun sintomo specifico come ansia, depressione, insonnia o disturbi di somatizzazione, la loro capacità di regolare le emozioni e gli stati fisiologici è ugualmente molto precaria. Nei confronti delle situazioni stressanti o conflittuali, invece che avvertire il proprio disagio sul piano psicologico, tendono a ricorrere a comportamenti inadeguati, assumendo alcol, cibo in eccesso, droghe o farmaci, oppure accusano disturbi fisici dovuti a un’instabilità del sistema nervoso autonomo o sviluppano una malattia organica [Taylor 1987].

In alcuni casi, tratti alessitimici possono essere accompagnati da aspetti isterici, fobici o ossessivi, configurando situazioni meno tipiche. In genere, comunque, è possibile individuare differenze specifiche rispetto ai pazienti psiconevrotici (cfr. tab. 5.1).

L’importanza del concetti di alessitimia e di pensiero operatorio è evidente, al punto che questi sono stati considerati un nuovo potenziale paradigma della medicina psicosomatica che può sostituire o integrare le teorie basate sul conflitto psichico [Taylor, Bagby e Parker 1991]. Recentemente l’alessitimia è stata inclusa all’interno dei DCPR (cfr. tab. 5.2).

In realtà, la valutazione dell’alessitimia si rivela molto complessa e costituisce ancora oggi un problema non risolto (e forse non risolvibile in maniera definitiva). I tentativi di misurazione di questo aspetto si sono avvalsi di metodi differenti.

- Test proiettivi di personalità come il test di Rorschach e il Tematic Apperception Test (TAT), che però forniscono risultati non sempre soddisfacenti in termini di attendibilità e di validità.

- Interviste semistrutturate, la più famosa delle quali è il Beth Israel Hospital Psychosomatic Questionnaire (BIQ) proposto da Peter Sifneos [Sifneos 1973; Apfel e Sifneos 1979], metodo considerato da alcuni relativamente affidabile, ma da altri ritenuto non sufficientemente valido in quanto troppo dipendente dalle caratteristiche di personalità, dai pregiudizi e dall’esperienza dell’esaminatore [Taylor, Bagby e Parker 1991; 1997]. Altri strumenti simili sono l’Alexithymia Provoked Response Questionnaire (APRQ) [Krystal, Giller e Cicchetti 1986], un’intervista semistrutturata basata su 17 item, e il Level of Emotional Awareness Scale (LEAS) [Lane et al. 1990], uno strumento composto da 20 situazioni relazionali elaborate allo scopo di suscitare un’emozione fondamentale (rabbia, paura, gioia, tristezza) a 5 livelli crescenti di complessità.

- Questionari autosomministrati, i cui primi esempi sono stati la Shalling-Sifneos Personality Scale (SSPS) [Apfel e Sifneos 1979] e la successiva SSPS-Revised (SSPS-R) [Sifneos 1986], seguiti da altri più recenti come l’Observer Alexithymia Scale (OAS) [Haviland, Warren e Riggs 2000], il Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire (BVAQ) [Vorst e Bermond 2001] e la Toronto Alexithimia Scale (TAS) [Taylor, Ryan e Bagby 1985], in particolare la sua versione a 20 item (TAS-20) [Bagby, Parker e Taylor 1994; Bagby, Taylor e Parker 1994]. La TAS-20, che risulta in assoluto lo strumento più utilizzato per la ricerca in questo ambito, valuta la presenza di caratteristiche alessitimiche attraverso 3 fattori: difficoltà a distinguere tra sentimenti e sensazioni corporee (Identificazione delle emozioni), difficoltà a descrivere i sentimenti (Povertà descrittiva delle emozioni) e pensiero orientato all’esterno (Pensiero operatorio), fornendo un punteggio totale di alessitimia e tre punteggi parziali relativi ai fattori considerati.

TAB. 5.1. Caratteristiche dei pazienti alessitimici e nevrotici

| Alessitimici | Nevrotici | |

|---|---|---|

|

Lamentele iniziali |

Descrizione senza fine di sintomi fisici, a volte non connessi a una sottostante malattia medica |

Minore enfasi sulle lamentele fisiche; elaborata descrizione di difficoltà psicologiche (sintomi e/o problemi interpersonali) |

|

Altre lamentele |

Tensione, irritabilità, frustrazione, dolore, noia, vuoto, irrequietezza, agitazione, nervosismo |

Angoscia descritta con fantasie e pensieri più che con sensazioni fisiche; depressione descritta con sentimenti di indegnità, colpa, insonnia ecc. |

|

Contenuto di pensiero |

Sorprendente assenza di fantasie e descrizione elaborata di particolari ambientali banali (pensée opératoire) |

Ricca vita fantastica; marcata capacità di descrivere verbalmente i sentimenti |

|

Linguaggio |

Netta difficoltà a trovare le parole appropriate per descrivere i sentimenti |

Parole appropriate per descrivere i sentimenti |

|

Pianto |

Raro; a volte copioso ma privo di connessione con un sentimento appropriato, come tristezza o rabbia |

Appropriato a uno specifico sentimento |

|

Attività onirica |

Rara |

Frequente |

|

Affettività |

Inappropriata |

Appropriata |

|

Attività |

Tendenza ad agire in modo impulsivo; l’azione sembra essere una modalità prevalente di vita |

L’azione è appropriata alla situazione |

|

Relazioni interpersonali |

Generalmente scarse con tendenza verso una marcata dipendenza o preferenza per la solitudine e l’evitamento delle persone |

Conflitti specifici con persone, ma generalmente buone relazioni interpersonali |

|

Struttura di personalità |

Narcisistica, chiusa, passivo-aggressiva o passivo-dipendente, psicopatica |

Flessibile |

|

Postura |

Rigida |

Flessibile |

|

Controtransfert |

L’intervistatore o il terapeuta è generalmente annoiato dal paziente, che è terribilmente «monotono» |

Comunicazione facile con il paziente, che è sentito «interessante» |

|

Relazione con il contesto sociale, educativo, economico o culturale |

Nessuna |

Considerevole |

|

Fonte: Apfel e Sifneos [1979]. |

||

TAB. 5.2. Criteri diagnostici per l’alessitimia secondo i DCPR

|

A. Devono essere presenti almeno 3 delle 6 caratteristiche seguenti: 1. incapacità di usare parole appropriate per descrivere le emozioni 2. tendenza a descrivere i dettagli più che gli stati d’animo (ad esempio: circostanze di un evento piuttosto che le sensazioni) 3. mancanza di un ricco mondo fantastico 4. il contenuto del pensiero associato più ad eventi esterni che alla fantasia o alle emozioni 5. inconsapevolezza delle comuni reazioni somatiche che accompagnano l’esperienza di vari stati d’animo 6. scoppi occasionali ma violenti e spesso inappropriati di comportamento affettivo |

|

B. L’alessitimia non è presente solamente nel corso di un disturbo dell’umore, di fobia sociale o di un disturbo mentale organico |

|

Specificare il tipo: 1. pervasivo 2. situazionale (limitato all’inibizione della rabbia e/o di un comportamento assertivo) |

|

Fonte: Fava e Rafanelli [1995]. |

È evidente, però, che valutare l’alessitimia chiedendo a un soggetto di compilare un questionario presenta degli aspetti paradossali, in quanto si presume che egli abbia una capacità di introspezione psicologica e una facilità di comunicazione emotiva che, per definizione, proprio all’alessitimico dovrebbero mancare. Il punteggio delle scale autosomministrate come la TAS-20, inoltre, tende ad aumentare in modo aspecifico in correlazione con i principali indici di sofferenza psicologica, quali l’ansia, la depressione o l’ostilità. Per tali ragioni, la validità di costrutto ed ecologica di questi strumenti è risultata molto bassa [Codispoti e Codispoti 1996; Kooiman, Spinhoven e Trijsburg 2002; Subic-Wrana et al. 2005].

La ricerca ha cercato di superare questi limiti attraverso l’impiego di tecniche di valutazione indirette, come lo studio delle capacità linguistiche, l’analisi del contenuto verbale, lo studio del comportamento non verbale (attraverso l’analisi fonetica delle espressioni verbali e la misurazione della mimica facciale), la valutazione delle reazioni emotive dell’esaminatore (cioè del controtransfert) e la valutazione della capacità immaginativa e della creatività (a tal fine si è rivelato utile il test archetipico SAT 9 di Demers-Desrosiers [1982]).

Per valutare l’alessitimia in modo più specifico il gruppo di Toronto ha sviluppato recentemente un’intervista semistrutturata, la Toronto Structured Interview for Alexithymia (TSIA) [Bagby et al. 2006], nella quale vengono poste 24 domande riguardanti quattro fattori coerenti con il costrutto di alessitimia e parzialmente ispirati dalla TAS-20: Difficoltà a identificare i sentimenti (DIF), Difficoltà a descrivere i sentimenti (DDF), Pensiero orientato all’esterno (EOT) e Ridotti processi immaginativi (IP). Sulla base delle risposte, il soggetto è invitato a fornire un ricordo o un episodio della propria vita esemplificativo di quanto ha affermato (una procedura che ricorda quella della Adult Attachment Interview). In questo modo si cerca di evidenziare aspetti inconsapevoli e distorsioni cognitive che non possono essere rilevate dai questionari. La TSIA ha dimostrato buone caratteristiche in termini di validità e attendibilità ed è in corso di validazione anche in Italia da parte di ricercatori delle Università di Roma, Bari e Palermo [Solano et al. 2009].

La ricerca sull’alessitimia, pur scontrandosi con i numerosi limiti di carattere metodologico, ha consentito la raccolta di dati attendibili sulla diffusione di questo problema e la presenza di tratti alessitimici viene oggi considerata uno dei principali fattori di rischio verso lo sviluppo di malattie [Taylor, Bagby e Parker 1997; Solano 2001; Taylor e Bagby 2004; Caretti e La Barbera 2005b; Joukamaa e Mattilla 2007; Lumley, Neely e Burger 2007; Porcelli 2009].

Studi recenti hanno infatti dimostrato la presenza di queste caratteristiche, oltre che nelle malattie psicosomatiche classiche, anche in un gran numero di altre condizioni patologiche quali malattie cardiovascolari (patologie coronariche), gastrointestinali, respiratorie, dermatologiche (vitiligine), metaboliche (diabete), oncologiche (al collo dell’utero e alla mammella) e infettive (sindrome da HIV), disordini alimentari (anoressia, bulimia, binge eating disorder, vomito psicogeno, obesità patologica), disturbi somatoformi e sindromi funzionali, sindromi dolorose psicogene (fibromialgia, dolore lombare cronico), disturbi da dipendenza (alcolismo, tossicomanie, dipendenza da gioco d’azzardo), disturbi post-traumatici da stress, disturbi affettivi (depressione maggiore, depressione mascherata, tentativi di suicidio), disturbi d’ansia (attacchi di panico), nevrosi (fobie), perversioni sessuali, disturbi dissociativi, disturbi narcisistici di personalità e tendenza compulsiva verso le attività sportive (ad esempio nei cosiddetti «corridori obbligati»).

Tratti alessitimici sono stati inoltre riscontrati in un numero significativo di pazienti sofferenti da tempo di malattie croniche, in pazienti dializzati o sottoposti a trapianto renale e a terapie ospedaliere intensive, come conseguenza di intensi traumi psichici [Krystal 1988] e in soggetti con esperienze di maltrattamenti e abusi infantili [Kooiman et al. 2004]. Hellmuth Freyberger [1977] ha definito queste ultime situazioni alessitimia secondaria per distinguerle dalla alessitimia primaria, dove i tratti psicologici caratteristici sono riscontrabili prima dello sviluppo di una patologia.

La prevalenza dell’alessitimia nella popolazione generale non è conosciuta con sicurezza, ma si sospetta che sia molto elevata (oltre il 10%). Ad esempio è stata riscontrata in circa un quarto dei soggetti di un campione di studenti adolescenti sani [Horton, Gewitz e Kreutter 1992]. Paradossalmente, nella popolazione clinica, i tratti alessitimici non sono risultati frequenti tanto nelle malattie psicosomatiche classiche (nelle quali oscillano tra il 20 e il 40% dei casi, con l’eccezione dell’ipertensione essenziale nella quale si presentano nel 55% dei casi), quanto in una varietà eterogenea di altre patologie psichiche (anoressia, bulimia, attacchi di panico, disturbi funzionali, disturbi dissociativi, depressione, tentativi di suicidio, disturbi post traumatici da stress, abusi sessuali, soggetti che fanno ricorso frequentemente a cure mediche), nelle quali queste caratteristiche si riscontrano nel 45-80% dei casi [Joukamaa e Mattilla 2007].

Le conoscenze sulla diffusione dell’alessitimia nella popolazione generale e in quella clinica hanno portato a una nuova interpretazione del significato di questo costrutto, non più considerato distintivo di una predisposizione ad ammalarsi di malattie somatiche, ma piuttosto l’espressione di una difficoltà nell’elaborazione ed espressione emotiva che comporta frequentemente lo sviluppo di disturbi psicologici e di alterazioni del comportamento di malattia.

Secondo alcuni l’alessitimia non dovrebbe essere considerata necessariamente una sindrome patologica, ma bensì un tratto più o meno stabile di personalità che interagisce con gli eventi stressanti predisponendo in modo aspecifico verso la somatizzazione e lo sviluppo di malattie psichiche e mediche. Essa potrebbe essere inserita in un continuum dimensionale che descrive la difficoltà nel provare, comprendere, riconoscere e comunicare le esperienze emozionali [Codispoti e Codispoti 1996]. A un estremo andrebbero collocate le situazioni più gravi e meno trattabili come l’anaffettività (incapacità di provare le emozioni riscontrata soprattutto nei pazienti psicotici) e l’anedonia (incapacità di provare piacere caratteristica delle persone depresse), mentre dall’altro le forme meno problematiche come l’alessitimia (che riguarda principalmente una difficoltà nel comprendere e comunicare le esperienze emotive) e l’inibizione (legata a un controllo nell’espressione delle emozioni). In ogni caso possono manifestarsi forme di alessitimia chiaramente patologiche, che risultano la conseguenza di problemi evolutivi in cui le capacità di mentalizzazione, soprattutto per la loro dimensione intrasoggettiva, risultano estremamente carenti.

Anche se in alcune persone i tratti alessitimici risultano particolarmente evidenti, va però considerato che tutti, in particolari circostanze, possono ricorrere a uno stile comunicativo poco simbolico e privo di emozioni, e che, come ha insegnato Bion, stati mentali differenti, più o meno sani e adattativi, coesistono in ognuno di noi. La presenza marcata di questi tratti ha comunque un valore non solo diagnostico, ma anche prognostico, influendo sui risultati della terapia. Come abbiamo scritto per il pensiero operatorio, le difficoltà mostrate a entrare in contatto con la propria vita emotiva rendono questi pazienti poco adatti a una psicoterapia analitica classica. L’alessitimia, infatti, è stata considerata il più importante singolo fattore capace di diminuirne l’efficacia [Krystal 1982-83; 1988] (cfr. cap. 10).

È stato ipotizzato che la limitata capacità degli alessitimici di divenire consapevoli delle proprie emozioni può comportare una sopravvalutazione delle sensazioni corporee legate all’attivazione emozionale [Lane e Schwartz 1987]. Questo potrebbe spiegare la tendenza a manifestare disturbi ipocondriaci e di somatizzazione oppure a presentare comportamenti compulsivi nel tentativo di ridurre la tensione (crisi bulimiche, anoressia, abuso di psicofarmaci o di alcol) [Krystal 1988; Taylor, Bagby e Parker 1991; 1997]. La difficoltà a regolare la tensione emotiva elaborandola a livello simbolico e cognitivo può inoltre spiegare l’intensa risposta fisiologica prodotta dalle condizioni di stress, la quale a sua volta può favorire lo sviluppo di una malattia somatica interagendo con altri fattori di tipo costituzionale o ambientale [Martin e Pihl 1985]. Sul piano sperimentale è stata infatti rilevata una dissociazione tra risposta psicologica e attivazione fisiologica in condizioni di stress, con livelli elevati del tono simpatico poco influenzati da variazioni delle condizioni esterne [Martin e Pihl 1986].

Sull’origine dell’alessitimia sono state proposte varie teorie, anche molto distanti tra loro. Questi pazienti non sono consapevoli degli aspetti mentali dei loro disturbi e quindi insistono sulla natura esclusivamente fisica della sofferenza. Un medico o un familiare può anche consigliare di rivolgersi a uno psicoterapeuta, ma in molti casi un trattamento psicologico, proprio per la scarsa capacità di introspezione, risulterà molto difficile da accettare. Ne consegue che coloro che intraprenderanno una psicoterapia saranno i più consapevoli delle proprie difficoltà emotive e i più motivati dalla speranza che una maggiore conoscenza di sé possa comportare benessere e aiutare ad affrontare meglio la vita. Questo comporta un’inevitabile selezione dei soggetti studiati e può parzialmente spiegare le divergenze tra le diverse ipotesi.

In un primo momento, lo stesso Nemiah [1977] tentò una spiegazione integrando modelli teorici diversi come quello neurologico e quello psicoanalitico. Pur ritenendo che queste caratteristiche psichiche possano essere la conseguenza di molteplici fattori interagenti, ipotizzò in alcuni pazienti la presenza di un difetto neurofisiologico. Riprendendo la tesi proposta anni prima da MacLean, descrisse la possibilità di una scarsa integrazione tra il sistema limbico, sede anatomica delle emozioni, e la neocorteccia, dove avviene l’elaborazione cognitiva. Questa ipotesi, per la quale non esistono conferme sperimentali, è stata successivamente rivalutata da Sifneos [1993], che ha proposto di distinguere le forme di alessitimia in cui si suppone la presenza di un difetto anatomofisiologico da quelle secondarie o pseudoalessitimia, la cui origine deve essere ricondotta ad «arresti evolutivi ed esposizione a spaventosi attacchi ambientali durante l’infanzia o più tardi nella vita». In questi ultimi casi il particolare inaridimento della vita psichica potrebbe essere meglio spiegato seguendo un modello psicodinamico.

La scuola di Parigi, come abbiamo visto, ritiene che le origini del pensiero operatorio debbano essere ricondotte a un difetto nello sviluppo delle difese psichiche e delle capacità rappresentative e simboliche (un deficit strutturale del preconscio). Altri psicoanalisti ritengono che i tratti alessitimici siano invece l’espressione di un’attività difensiva (attuata attraverso meccanismi psicologici primitivi quali la proiezione, il diniego e l’identificazione proiettiva) nei confronti della depressione e della sofferenza legata ai processi di perdita e di separazione-individuazione. Queste due ipotesi psicodinamiche non sono in realtà incompatibili e rimandano entrambe a carenze sperimentate nelle relazioni infantili. Uno dei contributi più interessanti viene dalla psicoanalista Joyce McDougall [1982; 1989] che parla di difese primitive che proteggono da angosce di perdita d’identità conseguenti a difficoltà sperimentate durante la prima infanzia nel rapporto con la madre. Nell’adulto gli affetti sarebbero cancellati dalla coscienza attraverso una difesa denominata forclusione (termine introdotto dallo psicoanalista francese Jacques Lacan), in seguito alla quale la persona si sente vuota e incapace di un contatto significativo con gli altri. L’annullamento della parte psichica dell’emozione permetterebbe al corpo di esprimersi come nella prima infanzia attraverso un processo di risomatizzazione dell’affetto. L’ipotesi della McDougall è quindi diversa da quella sostenuta dalla scuola francese di un difetto nello sviluppo psichico o da quella americana di un’alterazione neurofisiologica. Bisogna però tenere presente che le popolazioni considerate sono differenti, in quanto nel primo caso i pazienti sono stati osservati all’interno di un trattamento psicoanalitico individuale, mentre negli altri gli studi sono stati condotti nei due centri di ricerca psicosomatica di Parigi e di Boston [Trombini 1994a].

Un modello utile per l’interpretazione dei fenomeni alessitimici, che integra la psicoanalisi con le scienze cognitive e i risultati dell’infant research, è la Teoria del codice multiplo (Multiple Code Theory) proposta da Wilma Bucci [Bucci 1997; Bucci, Zoppi e Solano 2001]. Abbiamo visto nel capitolo 1 che le emozioni sono fenomeni biologici selezionati nel corso dell’evoluzione geneticamente programmati e mediati dal sistema limbico e dalle strutture sottocorticali, mentre i sentimenti o affetti sono manifestazioni psicologiche individuali più complesse legate all’attività della neocorteccia che permettono di valutare cognitivamente gli stati emotivi e di controllarli o comunicarli intenzionalmente agli altri attraverso la parola o in modo non verbale. Le emozioni, quindi, sono esperienze somatiche che precedono gli affetti e diveniamo psicologicamente consapevoli di esse solo attraverso il processo di elaborazione simbolica e mentale degli affetti. I soggetti alessitimici sarebbero capaci di percepire le emozioni sul piano somatico, ma non riuscirebbero a elaborarle a livello psicologico trasformandole in affetti.

Secondo la teoria del codice multiplo esistono tre sistemi fondamentali di immagazzinamento ed elaborazione delle informazioni, che operano in parallelo, ma sono legati tra di loro da una funzione connettiva (connessioni referenziali):

- il sistema non verbale-non simbolico non utilizza simboli per organizzare l’esperienza e riguarda tutti gli stimoli motori, viscerali o sensoriali, che vengono elaborati automaticamente e in modo prevalentemente non cosciente come variazioni di dimensioni continue, permettendo una risposta immediata a uno stimolo dell’ambiente esterno o interno (ad esempio guidare l’automobile, riconoscere una voce familiare o reagire a una manifestazione emotiva di un’altra persona);

- il sistema non verbale-simbolico riguarda quelle rappresentazioni mentali definite che, pur essendo consapevoli e organizzate simbolicamente in schemi, categorie, immagini ed episodi prototipici, non possono essere tradotte con facilità in parole (ad esempio l’espressione di un volto, l’idea di una persona o la sensazione prodotta da un brano musicale);

- il sistema verbale-simbolico è organizzato in modo gerarchico attraverso categorie più generali, utilizza le parole, segue le regole del linguaggio e della logica ed è relativo alla capacità di comunicare il proprio mondo interno agli altri e a quella di trasmettere le conoscenze e la cultura. Questo sistema corrisponde sostanzialmente al processo secondario descritto da Freud.

Le tre modalità di elaborazione delle informazioni, pur basandosi su principi differenti, sono profondamente interconnesse. Ad esempio l’emozione provocata dall’espressione di un volto (processo non verbale-non simbolico) può richiamare alla mente un’esperienza passata (processo non verbale-simbolico) ed essere comunicata agli altri attraverso le parole o una poesia (processo verbale-simbolico). La Bucci ha definito attività referenziale questo complesso processo di interconnessione tra emozioni primarie ed elaborazione verbale e ha ipotizzato che in alcune persone, come i soggetti alessitimici, si verifichi una scarsa connessione referenziale tra processi non simbolici ed elaborazione verbale in conseguenza di un arresto dello sviluppo oppure per una disconnessione secondaria a esperienze traumatiche. Suggerisce inoltre che i deficit di elaborazione emotiva conseguenti a connessioni mai formate (per traumi precoci o problemi di sviluppo) debbano essere considerati dissociazioni senza rimozione, in quanto non collegate all’attività simbolica, ma vissute piuttosto come sensazioni somatiche indifferenziate [Bucci 1997]. In questi casi non solo mancano le parole per le emozioni, ma il paziente è privo di simboli per i suoi stati somatici.

L’attività referenziale può essere valutata attraverso una procedura messa a punto dalla stessa Bucci basata sull’analisi del trascritto di interviste e colloqui clinici che può essere codificata anche utilizzando un programma computerizzato (Computerized Referential Activity, CRA) [De Coro e Caviglia 2000]. Alcuni studi basati su questa metodologia, nonostante la difficile interpretazione dei dati, hanno sostanzialmente confermato l’associazione tra tratti alessitimici, presenza di sintomi somatici e scarsa attività referenziale [Bucci, Zoppi e Solano 2001; Taylor 2003].

Abbiamo visto che i tratti alessitimici si manifestano non solo nei pazienti affetti da malattie mediche, ma soprattutto in colori che presentano disturbi emotivi e alterazioni del comportamento di malattia conseguenti alla difficoltà di elaborare le emozioni sul piano psicologico. Le ricerche hanno evidenziato una stretta relazione tra caratteristiche alessitimiche e stili di attaccamento insicuro, particolarmente di tipo distanziante, valutati sia in campioni di soggetti sani sia in popolazioni cliniche [Scheidt et al. 2000; Montebarocci et al. 2003; Wearden et al. 2005; Kooiman et al. 2004]. In questi casi, la tendenza a distanziare gli affetti negativi e a minimizzare i segnali di sofferenza del proprio corpo possono ritardare la ricerca di aiuto medico favorendo lo sviluppo di condizioni patologiche anche serie (cfr. cap. 7).

Come nel caso del pensiero operatorio, infine, vi sono autori che criticano il concetto di alessitimia considerando questo fenomeno la conseguenza di una distorsione del controtransfert, cioè della reazione emotiva del clinico nel rapporto con il paziente. Altri attribuiscono il fenomeno al basso livello socio-economico delle persone studiate oppure a fattori di natura culturale o relazionale [Onnis e Di Gennaro 1987; Taylor, Bagby e Parker 1991]. Bisogna quindi considerare la possibilità che la scarsa comunicazione delle emozioni, in alcuni pazienti, possa essere espressione di una mancanza di disponibilità a esprimerle, piuttosto che una reale incapacità [Trombini 1994a].

Quando si parla di emozioni, però, bisognerebbe fare una distinzione tra la loro espressione e la comunicazione intenzionale, in quanto non sempre i due comportamenti coincidono. Secondo Buck [1984] la comunicazione può essere spontanea, cioè la manifestazione di un sistema biologico comune geneticamente determinato, oppure simbolica, propria di un sistema culturale appreso e condiviso. La prima consente una conoscenza immediata e universale, non volontaria e non simbolica (ad esempio una reazione improvvisa di sorpresa o di disgusto). La seconda è caratterizzata da un tipo di conoscenza socialmente condivisa, è intenzionale e può essere falsificata (ad esempio manifestare una calma apparente con un’espressione del volto indifferente). Solo questo secondo tipo di comunicazione può essere confuso in alcuni casi con l’alessitimia.

Il costrutto di alessitimia è stato innovativo per la psicosomatica e, nonostante le divergenze dei modelli teorici e le difficoltà di valutazione e di ricerca, può risultare ancora molto utile, soprattutto per identificare alcuni fenomeni controtransferiali e di mancata espressione emotiva all’interno della relazione clinica. Come vedremo nel capitolo 6, lo sviluppo degli studi recenti sulla mentalizzazione ha aperto nuove strade per l’interpretazione di questo problema, considerandolo all’interno di una più ampia difficoltà nell’elaborazione simbolica degli affetti e nel controllo degli stati somatici loro correlati.

Colpisce quanto studi e osservazioni cliniche svolti in ambiti molto differenti (dalla medicina alla psicologia, dalla ricerca psicosomatica a quella epidemiologica, dagli studi sullo sviluppo in età evolutiva a quelli sulle relazioni familiari) facenti riferimento ai paradigmi teorici più diversi (psicoanalitico, sistemico-relazionale, teoria dell’attaccamento, comportamentismo, neuropsicologia, psicologia cognitivista) abbiano messo in luce aspetti comuni che, pur descritti nei termini propri di ogni indirizzo, sono stati riconosciuti come predisponenti allo sviluppo di malattie psicologiche e fisiche, oltre che a problemi di natura comportamentale, relazionale e sociale. Il legame tra queste osservazioni sembra il seguente: le persone che hanno difficoltà a essere se stessi, a riconoscere, a regolare e a comunicare agli altri le proprie emozioni, a lottare per realizzare i propri bisogni, affrontando gli inevitabili conflitti che ciò comporta, sono più esposte a problemi di salute [Baldoni 2002b]. La nostra autenticità, quindi, sembrerebbe un bene prezioso, da tutelare anche quando essa ci porta a vivere dei contrasti con l’ambiente esterno o con quello interno.

Sono noti molti esempi letterari di autori che si sono occupati del problema dell’autenticità e dell’ambiguità della natura umana tratteggiando personaggi che sono rimasti scolpiti nella nostra memoria. Pensiamo a Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson, oppure a Il sosia di Dostoevskij, all’Amleto di Shakespeare (chi non conosce il famoso monologo «Essere o non essere»?) e soprattutto a Luigi Pirandello, che ha fatto del rapporto tra finzione e realtà un aspetto centrale della propria poetica.

Il concetto di autenticità, comunque, è molto antico ed è stato motivo di riflessione sia sul piano filosofico sia su quello psicologico [Trilling 1971-72]. In psicologia la problematica dell’autenticità è stata affrontata soprattutto da un punto di vista psicoanalitico [Baldoni 2002b; 2003].

Si può ritrovare in Sigmund Freud, che ne Il caso clinico del presidente Schreber [1910b] descrive in questa persona una parte «lucida» della personalità (che gli permetteva, pur con dei limiti, di far fronte ai suoi compiti di presidente della Corte d’Appello) e una parte «ricostruita», che gli consentiva di vivere in un mondo delirante e deformato, ma pur con una speranza di guarigione.

Ancora più chiaro è il riferimento all’autenticità nell’opera di Helen Deutsch, che nel 1934 ha descritto una personalità come se (as if) in persone che, dietro un apparente facilità nel mettersi in relazione, nascondono un profondo vuoto interiore che produce negli altri l’impressione di una mancanza di spontaneità e un senso di falsità. Essi non sarebbero capaci di una vera e propria identificazione (cioè di rivivere in sé e assimilare i modelli altrui facendoli propri), ma solo di un’imitazione superficiale (come se), non ben integrata con gli stati più profondi della personalità. Tale condizione li costringerebbe, in modo inconsapevole, a modificare di continuo l’immagine che presentano agli altri, aderendo in modo imitativo alle richieste e alle aspettative esterne (ricordano il personaggio di Zelig, l’uomo camaleonte descritto nel bel film di Woody Allen).

Anche Wilhelm Reich [1933] si occupa dell’autenticità umana quando, parlando dell’armatura o corazza caratteriale, evidenzia la funzione protettiva di questa, pur sostenendo che i momenti «non caratteriali» di rapporto con il mondo esterno, meno frequenti, sono più liberi e spontanei.

Ma l’autore che più di ogni altro ha colto le profonde implicazioni della problematica dell’autenticità è stato lo psicoanalista e pediatra inglese Donald Woods Winnicott (1896-1971), al quale si deve lo sviluppo del concetto di falso Sé. Winnicott era interessato alle implicazioni esistenziali dei concetti psicologici, ma nello stesso tempo era una persona molto concreta. Lo dimostra il fatto che per tutta la vita ha affiancato all’attività psicoterapeutica quella di medico pediatra e neuropsichiatra infantile ricevendo nel proprio ambulatorio (al Paddington Green Children’s Hospital di Londra) migliaia di bambini con i loro genitori e rimanendo a contatto diretto con le problematiche quotidiane dei pazienti. La sua rara capacità di coniugare aspetti speculativi con la pratica clinica gli ha permesso di formulare teorie che hanno avuto risonanza ben al di fuori dell’ambito psicopatologico. Basti pensare al concetto di oggetto transizionale o a quello di madre sufficientemente buona (cfr. cap. 2).

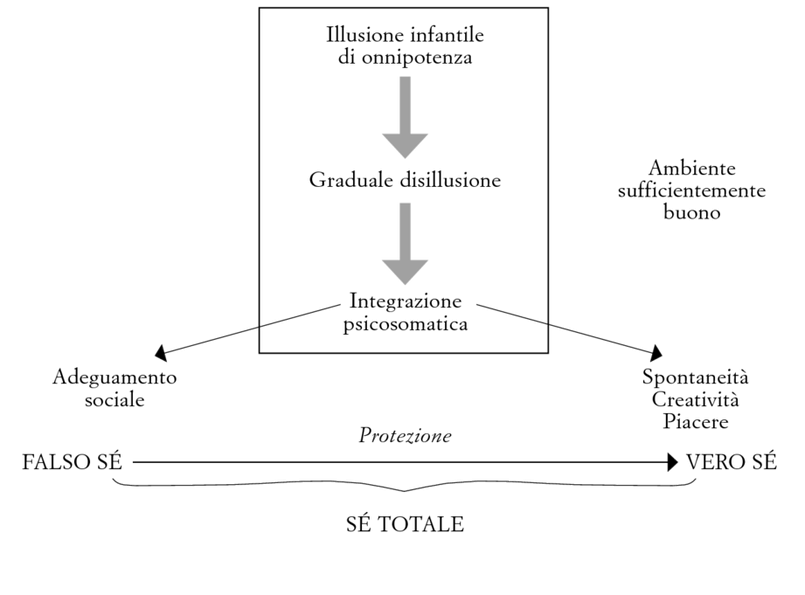

Winnicott parte dalla constatazione semplice, ma non sempre evidente, che l’assenza di malattie non corrisponde necessariamente a uno stato di salute. Solo la capacità di essere creativi e la sensazione della propria autenticità danno all’individuo il sentimento che la vita vale la pena di essere vissuta. Da questo punto di vista, un individuo che vive una crisi esistenziale può essere più sano di quello in cui l’apparente condizione di normalità è sostenuta da un falso Sé [Winnicott 1977].

Per Winnicott [1960] il vero Sé origina dalla vita corporea ed è allo stesso tempo fisico e psichico. Esso corrisponde al gesto spontaneo («è il vero Sé in azione»), all’intuizione originale e all’idea personale. La tendenza all’espressione simbolica e la necessità di gratificazione immediata dei propri bisogni lo legano a quella modalità di funzionamento psichico che Freud ha chiamato processo primario. Nella sua dimensione sia psicologica sia somatica il vero Sé trasmette un senso di esistenza nel proprio corpo e permette di essere consapevoli dei propri sentimenti, di provare piacere, di essere creativi, di sentirsi autentici, reali e presenti.

Una madre sufficientemente buona riesce a percepire empaticamente i bisogni del figlio e, accudendolo sul piano fisico (handling) e prendendolo in braccio (holding), favorisce nel bambino una graduale integrazione psicosomatica in cui le percezioni corporee sono rappresentate mentalmente ed è percepito un Sé sia fisico sia psicologico (cfr. cap. 2).

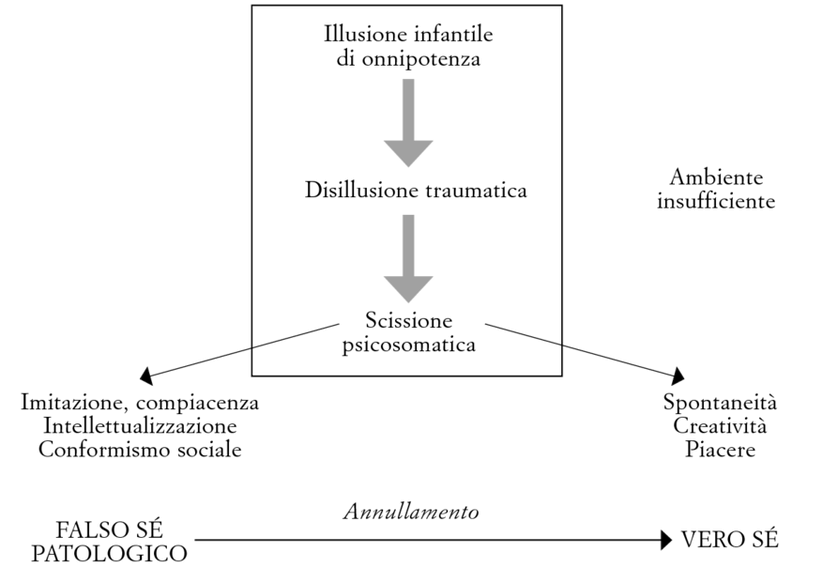

Ogni individuo, però, nel corso dell’infanzia, sperimenta inevitabilmente frustrazioni e privazioni legate a insufficienze dell’ambiente (particolarmente delle funzioni materne) che, interferendo con lo sviluppo evolutivo, possono indurlo ad aderire alla realtà esterna in modo compiacente sviluppando un falso Sé, cioè un’organizzazione difensiva della personalità che ha la funzione di proteggere, come un involucro, il vero Sé dalle minacce esterne e che costituirebbe una difesa estrema nei confronti della depressione [Winnicott 1960; 1977], avvicinandosi, da questo punto di vista, al concetto kleiniano di difesa maniacale. Quando questo processo è esasperato, l’esperienza corporea non risulterà sufficientemente integrata con quella mentale e l’individuo diventerà incapace di sperimentare stati affettivi autentici. Questa impossibilità di rappresentare psicologicamente il proprio corpo favorirà l’instaurarsi di disturbi fisici.

Nel vero «malato psicosomatico», quindi, i sintomi non sarebbero l’espressione di un processo di conversione isterica, ma la conseguenza di una particolare scissione mente-corpo [Winnicott 1954]. In tale stato le sensazioni somatiche non vengono elaborate e rappresentate simbolicamente in modo adeguato, per cui l’attività psichica tende a diventare qualcosa di separato dall’esperienza corporea e il senso del Sé viene percepito esclusivamente nella mente. Tale scissione difende da un intollerabile dolore mentale e consente al paziente di conservare l’impressione di autosufficienza tramite lo sviluppo di un falso Sé caratterizzato da un un’eccessiva intellettualizzazione non integrata con le esperienze corporee.

Più comunemente, osserviamo che il funzionamento mentale diventa una cosa in sé, sostituendo praticamente la buona madre e rendendo questa non più necessaria. Clinicamente, ciò può andare di pari passo con una dipendenza dalla madre vera e con una falsa crescita personale fondata sull’ubbidienza. Si tratta di una delle situazioni più penose, soprattutto perché la psiche è «sedotta» dall’intelletto rompendo l’intimo rapporto che essa ha, all’origine, con il soma [Winnicott 1949; trad. it. 1975, 295].

Questa componente di falso Sé permane nella personalità adulta ed è totalmente inconscia. La sua presenza può consentire una vita assolutamente normale, anche se accompagnata da sensazioni di estraneità, di superficialità, di futilità e da sentimenti di vuoto e di noia (gli stessi vissuti che queste persone generano negli altri). Un paziente ha descritto efficacemente questa condizione affermando che si sentiva come «una pallina da ping pong: un guscio esterno rigido che nasconde il vuoto».

Aspetti di vero e falso Sé, comunque, coesistono in ogni individuo. Quando il vero Sé si esprime adeguatamente consente la spontaneità, la creatività e la soddisfazione personale fornendo le risorse per affrontare le frustrazioni e le esperienze di cambiamento. Una componente di falso Sé, però, è altrettanto indispensabile, in quanto sostiene nei rapporti con l’ambiente, costituendo una base per un comportamento socialmente accettabile [Winnicott 1960]. Senza di esso non saremmo in grado di affrontare esperienze comuni, come scambiarci una stretta di mano o salutare sorridendo un collega di lavoro o un vicino di casa (anche quando siamo tristi, arrabbiati o semplicemente non ne abbiamo voglia). Dobbiamo quindi considerare questo problema all’interno di un continuum con una serie di possibilità intermedie che vanno dall’organizzazione di personalità normale, in cui li falso Sé protegge il vero Sé (cfr. fig. 5.2), a quella in cui il falso Sé annulla il vero Sé (cfr. fig. 5.3).

Alcune persone, infatti, manifestano un falso Sé patologico che tende a rappresentarli interamente impedendo un’espressione sufficiente delle componenti vere del Sé [Winnicott 1959; 1960]. Sono individui che possono condurre una vita apparentemente normale, hanno spesso un lavoro e una famiglia, anche se la loro esistenza è caratterizzata da rapporti formali e da interessi superficiali. Durante l’infanzia frequentemente sono stati dei bambini bravi e ubbidienti, che facevano quello che si diceva loro senza dare problemi. Per questo erano molto apprezzati da genitori e insegnanti che li portavano come esempio, parlandone come dei «piccoli adulti» (dimenticando che il maggiore fallimento, per un bambino, è proprio non riuscire a vivere in modo autentico la propria età). In realtà, la loro maturità era solo apparente, in quanto, essendo incapaci di veri e propri processi di identificazione, si limitavano a imitare i grandi seguendo in modo passivo e compiacente le loro regole e adeguandosi alle loro aspettative. A causa della propria difficoltà a essere spontanei questi bambini, solitamente, manifestano difficoltà a giocare con i coetanei e non riescono a farsi delle amicizie significative, preferendo stare da soli oppure in compagnia di persone più adulte.

La scarsa integrazione tra attività psicologica ed esperienze corporee favorisce l’insorgenza durante l’infanzia di disturbi comportamentali (irrequietezza, insonnia, disturbi dell’alimentazione) e fisici, sia funzionali sia organici (gastrointestinali, dermatologici, respiratori, allergici). Lo sviluppo di un falso Sé patologico, inoltre, limiterà l’individuo nella propria capacità di vivere le relazioni affettive e di sviluppare interessi personali autentici e si rivelerà inadeguato nei momenti della vita in cui, da adulto, dovrà affrontare impegni e difficoltà che richiedono maggiore maturità ed equilibrio (come iniziare a lavorare, vivere fuori casa, sposarsi, diventare genitore, oppure affrontare problemi economici, malattie o lutti significativi). In questi momenti critici, è frequente che viva un momento di profonda crisi, manifestando disturbi del comportamento e dell’adattamento sociale accompagnati da scompensi psichici o fisici anche gravi. Possono, ad esempio, sorgere dei problemi nei rapporti con la famiglia (gravi conflitti, episodi di violenza, fughe da casa, separazioni) oppure sull’ambiente di lavoro. È frequente, in questo secondo caso, che si sviluppi una condizione di burn-out lavorativo accompagnato dalle sue manifestazioni più tipiche (perdita di interesse, stanchezza, ansia, insonnia, disturbi somatici) che possono portare all’abbandono del posto di lavoro o al licenziamento [Pellegrino 2000; 2006; Baldoni 2002b; 2003].

Per l’individuo che ha sviluppato un falso Sé patologico, anche il successo personale e professionale (ad esempio un avanzamento di carriera) possono costituire un serio problema. L’aumento delle aspettative e delle responsabilità generano in queste persone un forte senso di oppressione e di angoscia facendoli sentire sempre meno capaci di affrontare le nuove incombenze. Ricordo l’esempio di un uomo di circa quarant’anni, laureato in economia e funzionario di banca, che, al momento di essere promosso direttore di un’importante filiale (un ruolo ambito e molto ben retribuito), venne colto da una tensione psichica insopportabile che lo indusse a licenziarsi e a intraprendere una psicoterapia. Più tardi ritornò a vivere al proprio paese d’origine dove trovò lavoro come commesso in una ferramenta. Un’occupazione modesta e meno renumerativa della precedente, ma che gli permise di condurre un’esistenza tranquilla e più vicina alle sue necessità.

È comune che, nei periodi critici, queste persone ricerchino momenti di isolamento, nei quali tentano di alleviare la tensione psichica e la disperazione sottraendosi ai doveri sociali e alle aspettative degli altri. Per le stesse ragioni possono ricorrere all’assunzione di alcol (spesso consumato in solitudine), all’uso compulsivo di farmaci ansiolitici o droghe.

Altrettanto frequente è che si manifesti uno scompenso psicosomatico sotto forma di una malattia a sintomatologia psichica (depressione, attacchi di panico, crisi psicotiche) o somatica: malattie metaboliche (diabete) e cardiovascolari (aritmie, ipertensione, infarto), patologie endocrine (soprattutto tiroidee), disturbi gastrointestinali (dispepsia, ulcera, colon irritabile) e cancro. Spesso sono presenti entrambe le condizioni.

Nei casi più estremi, ma abbastanza frequenti, queste persone ricorrono al suicidio, che, come ha sottolineato lo stesso Winnicott [1960], può rappresentare un modo di dare al corpo una morte che si è già verificata nella psiche. Più spesso questa tendenza autodistruttiva si manifesta sotto forma di equivalenti suicidari (esposizione ingiustificata a pericoli, ripetuti incidenti e traumi, autolesionismo) oppure, come si è detto, con lo sviluppo di una grave forma di dipendenza da alcol o da droghe.

Un paziente, un professionista di successo che cercava di controllare la propria tensione emotiva con il bere, ha espresso in modo drammatico le fantasie suicidarie e il disprezzo nei confronti della propria condizione di inautenticità con questo sogno:

In casa mia c’era un coniglio. Era vivo, ma completamente scuoiato e al posto della pelliccia era rivestito, orecchie comprese, da una sottile pellicola artificiale, di plastica trasparente, che lo ricopriva facendo intravedere tutto l’interno. Si muoveva in modo innaturale e patetico, a scatti, come una macchinetta. Mi ricordava quei giocattoli meccanici che si caricano con la molla. Si muoveva così perché non aveva i piedi posteriori, […] volevo dire le zampe […], su cui appoggiarsi. Io lo guardavo stupito e dicevo: «Ma che fate, uccidetelo!» Poi mi sono svegliato e, non so perché, mi sono messo a ridere [Baldoni 2003, 74].

Attraverso le libere associazioni, risultò chiaro che il paziente aveva descritto in questo modo la propria condizione di falso Sé. Egli si rappresenta simbolicamente come un coniglio (un essere vile e timoroso). La parte animale (autentica e spontanea) è stata privata del proprio aspetto naturale (la pelliccia) e rivestita da una pellicola artificiale (di plastica trasparente) che lascia intravedere il mondo interno che soffre. I movimenti sono anch’essi resi innaturali e meccanici perché l’animale è stato privato delle zampe posteriori (che, con un lapsus, vengono chiamate «piedi»). Di fronte a questa condizione artificiosa e alla sofferenza che ne deriva il paziente esprime ironicamente la propria rabbia e disgusto («Ma che fate: uccidetelo!»). Come se dicesse che, piuttosto che vivere in tale stato, è meglio la morte! Paradossalmente questa prospettiva sembra provocare al paziente un certo sollievo (si sveglia ridendo).

La maggior parte delle persone con problemi di falso Sé, comunque, non è consapevole del proprio stato di sofferenza. Solo in alcuni casi, quando una crisi psicologica è in atto, possono cercare aiuto da un familiare, un amico, un medico o uno psicoterapeuta. In tali situazioni, però, la struttura del falso Sé è già crollata [Winnicott 1959] e la persona comincia a divenire drammaticamente consapevole dell’inadeguatezza dell’immagine che è solito presentare agli altri.

Sul piano del controtransfert, il falso Sé è percepito dal clinico come una mancanza di autenticità che produce sensazioni di noia e di vuoto, mentre il vero Sé è avvertito più per la sua «assenza», che per espressioni manifeste. Winnicott, in modo efficace, paragona il rapporto tra paziente e terapeuta a quello di due bambinaie che si incontrano per parlare del bambino (il vero Sé) [Winnicott 1960]. Con il tempo e l’approfondimento della relazione terapeutica si supererà l’angoscia e la diffidenza, solo allora il bambino (il vero Sé) potrà manifestarsi in una condizione di relativa sicurezza tramite lamentele e comportamenti infantili (pianti, espressioni di rabbia, capricci, fantasie, richieste di affetto, di consigli, di cure). Un segnale significativo dell’andamento positivo del processo analitico, in questi casi, è la conquista della capacità di scherzare o di giocare con il terapeuta.

Winnicott, con la sua teoria del falso Sé, è stato lo psicoanalista che ha affrontato in modo più specifico il rapporto tra autenticità e inautenticità, delineando un’ipotesi interpretativa convincente, sottolineandone l’importanza per l’equilibrio psicosomatico, esplorandone gli aspetti patologici e indicando delle linee guida utili sul piano psicoterapeutico. A lui inoltre, come ha giustamente fatto osservare Masud Khan [1974], si deve attribuire il merito di aver rispettato le persone in quanto tali, cercando di valorizzare anche gli aspetti meno autentici presenti in ognuno e studiandone le funzioni sane e adattative. Questo permette di evitare un’eccessiva idealizzazione dell’autenticità come valore supremo, che porterebbe a posizioni semplicistiche, poco realistiche e al limite del moralismo.

La ricerca dell’autenticità era così importante per Winnicott perché la considerava alla base della vita stessa. Lo dimostra efficacemente la preghiera da lui scritta poco prima della morte e ritrovata tra le sue carte dalla moglie Clare [Winnicott C. 1977].

Preghiera

Oh Dio!

Fa che io sia vivo nel momento della mia morte.

Come si è detto, comunque, non può esistere una condizione umana di autenticità assoluta e la padronanza completa del proprio mondo emotivo è un’utopia. La mancanza di autenticità, inoltre, non deve essere considerata solo un problema, ma anche per la propria funzione difensiva, che può risultare utile in determinate condizioni, in quanto protegge dalla sofferenza favorendo l’adattamento. Nella nostra vita quotidiana abbiamo tutti bisogno di essere un po’ falsi per sopravvivere alle richieste sociali e mantenere un buon rapporto con gli altri. Nonostante non debba essere troppo idealizzata, la ricerca della propria autenticità va in ogni caso considerata un valore e le fatiche che essa comporta un buon investimento per il mantenimento di un relativo stato di salute e per il raggiungimento di una condizione esistenziale creativa e appagante.