In altre parole, io non credo che la mente esista davvero come entità, un’affermazione forse sorprendente in bocca a uno psicologo. Quando parliamo dell’influenza della mente sul corpo o di quella del corpo sulla mente, non facciamo che abbreviare e semplificare per comodità una frase più complessa.

Assumere una prospettiva psicosomatica significa in primo luogo occuparsi di mente e di corpo. Ma cosa intendiamo con questi termini? Ci riferiamo a entità astratte? A due realtà distinte? A elementi diversi di una stessa unità? Sono concetti intuitivi derivati dall’esperienza empirica? Oppure parole prive di significato? In realtà, quando cerchiamo di confrontarci con questi problemi, in apparenza semplici e immediati, ci perdiamo facilmente in un labirinto di contraddizioni.

Il concetto di corpo (dal latino corpus) può essere meglio compreso facendo riferimento alle nostre esperienze sensoriali dirette. Nella lingua greca il termine soma si riferisce alla parte visibile dell’individuo privo di vita, il cadavere, mentre demas indica il corpo nel senso di figura fisica, di statura. Il corpo può essere guardato, toccato, annusato, misurato, riprodotto in immagine, quando però cerchiamo di coglierlo nella sua globalità ci accorgiamo che ci siamo limitati a descriverne solo una dimensione. Allo stesso modo, uno scienziato può valutare un corpo nel suo comportamento, studiarlo nelle proprie funzioni fisiologiche, sezionarlo in parti e descriverlo sul piano anatomico, ma quello che ne risulta non corrisponde a ciò che l’uomo conosce come proprio corpo.

Questo argomento, tradizionalmente oggetto di studio delle discipline biologiche e mediche, è diventato un punto di interesse anche per le scienze umane, come la psicologia, la sociologia e l’antropologia. È stato detto che l’uomo «ha un corpo», nel senso che fa l’esperienza di qualcosa di concreto e tangibile, ma anche che «è un corpo», poiché nella maggior parte della vita quotidiana le sue azioni e i suoi gesti si susseguono senza che si renda necessaria la consapevolezza di come essi si organizzano e si esprimono somaticamente. L’esperienza che abbiamo di noi stessi oscilla continuamente in equilibrio tra l’essere e l’avere un corpo, e questo equilibrio deve essere continuamente ristabilito. Possiamo dire che nella vita quotidiana noi «siamo il nostro corpo», ma vi sono molte situazioni (l’apprendimento di un nuovo movimento, uno sforzo muscolare, una sensazione dolorosa, uno stato di malattia) in cui la nostra corporeità è messa in evidenza e di conseguenza diveniamo consapevoli di «avere un corpo».

Si dice anche che l’uomo ha una rappresentazione psichica del proprio corpo. Questa non è un fattore innato, ma qualcosa che si forma nella prima infanzia e si modifica per tutta la vita. Il corpo, quindi, non è solo un fenomeno biologico, ma anche una costruzione mentale graduale e complessa che si sviluppa, inizialmente, soprattutto all’interno della relazione con la madre. Il neonato, infatti, sperimenta una condizione dove non percepisce una chiara distinzione tra sé e il corpo materno. Egli, cioè, attribuisce all’altro ciò che in realtà prova lui stesso e nello stesso tempo riceve dall’altro una prima immagine di sé. Questo scambio svolge un ruolo importante nella formazione di una propria rappresentazione corporea, oltre che per lo sviluppo dell’intera personalità, e mantiene una propria efficacia anche nella vita adulta. Infatti ogni volta che notiamo qualcosa di anomalo in un’altra persona (nell’abbigliamento, nell’aspetto del corpo, nel tono della voce), tendiamo a verificare se in noi tutto è a posto.

L’idea che abbiamo del nostro corpo si modifica per tutta la vita e varia nelle condizioni di salute e di malattia. Pensiamo a quanto siano importanti questi cambiamenti nell’adolescente, che sente il proprio corpo svilupparsi verso qualcosa che non conosce, o nell’anziano, che deve imparare ad adeguarsi accettando i limiti sempre maggiori delle proprie capacità fisiche.

Dal punto di vista storico, l’interesse della scienza per questo argomento nasce nella seconda metà dell’Ottocento. Da allora neurologi, psichiatri e psicologi hanno proposto concetti come schema corporeo o immagine del corpo ed elaborato numerose ipotesi interpretative nel tentativo di spiegare come si sviluppa la coscienza del corpo e come, in alcuni casi, possa essere alterata. Ne sono esempio i disturbi di depersonalizzazione, tipici delle psicosi e dei disturbi di panico, nei quali l’individuo non riconosce più se stesso come persona e vive i propri gesti, la propria voce, le proprie espressioni come appartenenti a un estraneo; oppure i fenomeni di dismorfofobia, così frequenti negli adolescenti di oggi, dove aspetti del proprio corpo (statura, capelli, volto, mani, seno, organi genitali) vengono percepiti angosciosamente e senza una ragione reale come brutti e inadeguati.

Il corpo svolge anche un’importante funzione comunicativa. Fin dall’inizio esso è vissuto in relazione con l’altro e non come qualcosa di separato. Ogni nostro gesto o espressione, compresi l’immobilità o il silenzio, assumono in un determinato contesto un loro significato. Poiché non è possibile non avere un comportamento, ne consegue che diventa impossibile non comunicare [Watzlawick, Beavin e Jackson 1967] e la corporeità in questo processo svolge un ruolo fondamentale. Attraverso un linguaggio non verbale possiamo esprimere emozioni e sentimenti, manifestare l’idea che abbiamo di noi stessi e del nostro corpo e comunicare su aspetti che riguardano la nostra relazione con gli altri.

Quello di corpo, quindi, è un concetto solo apparentemente chiaro e unitario. Nonostante rimandi a esperienze tangibili, in realtà ognuna di esse, soggettiva o oggettiva, permette di cogliere solo un aspetto del problema.

Quello di psiche è un concetto ancora più sfuggente e ambiguo. Tutti sanno che esiste la parola greca psyché (respiro, organo fisico vivente), tradotta sbrigativamente con «anima», e molti ritengono che la psicologia sia la «scienza dell’anima». In realtà il problema è più complesso. Il termine greco, al di là della sua etimologia, ha una grande varietà di significati, tra i quali due si distinguono in modo particolare: il primo è quello di principio o sostanza vitale e il secondo quello di carattere personale o modo di agire. Gli antichi Romani avevano compreso bene questa differenza, traducendo il primo significato con anima e il secondo con animus. Nella lingua italiana questa differenza si è perduta, forse per l’utilizzo minore e diverso del termine «animo» o per la maggiore importanza e le implicazioni religiose della parola «anima» [Vicario 1991].

Alcuni ritengono utile differenziare il concetto di psiche da quello di mente, riferendosi con questo termine a un insieme di complesse attività psichiche superiori che comprendono il linguaggio, l’apprendimento, la memoria e le attività emotive e affettive che si manifestano in risposta agli stimoli di natura interna o esterna. Preferiamo comunque evitare questa distinzione, irrilevante nel linguaggio quotidiano, e considerare la parola italiana mente (così come l’inglese mind) e quella di origine greca psiche come equivalenti, così come i relativi aggettivi mentale e psicologico. Per cervello, invece, si indica la struttura del sistema nervoso centrale nel suo insieme, compreso il legame fisico e chimico tra le cellule neuronali.

Dal punto di vista neurobiologico e clinico è utile anche una distinzione tra emozioni e affetti. Le emozioni (emotions) sono fenomeni biologici selezionati nel corso dell’evoluzione che favoriscono la sopravvivenza della specie, innati e geneticamente programmati, mediati dal sistema limbico e dalle strutture sottocorticali e la cui espressione è legata soprattutto al comportamento non verbale. I sentimenti (feelings) o affetti (affects), invece, sono manifestazioni psicologiche più complesse che implicano un’elaborazione cognitiva e un vissuto soggettivo conseguenti all’attività della neocorteccia. Gli affetti permettono di valutare soggettivamente gli stati emotivi e di controllarli o comunicarli intenzionalmente agli altri attraverso la parola o in modo non verbale. Le emozioni sono alla base degli affetti, ma si manifestano come percezioni somatiche e ci rendiamo conto di esse sul piano psicologico solo attraverso un processo di elaborazione simbolica e mentale (cfr. cap. 6).

La valorizzazione dei fenomeni psicologici (o mentali) è un’acquisizione relativamente recente per la nostra specie. Per lungo tempo l’uomo si è percepito soprattutto per i propri bisogni corporei come la fame, la sete, l’eccitazione sessuale, il dolore e la fatica. Possiamo ipotizzare che anche al neonato accada la stessa cosa. In un primo momento i suoi vissuti coincidono con l’esperienza che ha di sé come corpo. Solo con il tempo svilupperà la capacità di elaborare queste sensazioni sotto forma di pensieri, fantasie e sogni, differenziandole dai processi biologici che ne sono alla base e attribuendo loro un significato psicologico. Contemporaneamente si formerà nel bambino un’idea di se stesso da un punto di vista corporeo. Come vedremo nei successivi capitoli, questo processo avviene all’interno di una relazione complessa con la propria madre, nella quale gli stimoli fisici e le emozioni assumono la funzione di motivare e regolare in modo ottimale i reciproci comportamenti.

Quindi, i fenomeni che definiamo psichici e corporei sembrano sin dall’inizio estremamente legati. Nonostante questa evidenza, la medicina si è interessata soprattutto allo studio del corpo, mentre la psicologia ha trascurato per lungo tempo gli aspetti biologici concependo l’uomo solo come attività mentale.

L’origine di questa separazione è caratteristica soprattutto della cultura occidentale e si può ritrovare già nell’opera di Platone (428-347 a.C.). Mentre i filosofi delle generazioni precedenti (presocratici e presofisti) si erano sforzati di ricercare un’unità, un principio unico che spiegasse l’esistenza, egli separò il mondo delle idee (èidos) da quello della materia informe (caos), ponendo questa scissione al centro della sua speculazione filosofica. Il mondo delle idee è immutabile e permette una conoscenza vera, mentre quello sensibile può essere oggetto solo di opinioni. La distinzione tra sensibile e intelleggibile, tra cose e idee, è all’origine di un dualismo che è presente nell’intera sua opera, ad esempio nel mito della caverna.

Questa separazione è rimasta per secoli alla base del pensiero occidentale e si ritrova nella filosofia di Cartesio (René Descartes, 1596-1650), che distinse la materia (res extensa) dal pensiero (res cogitans) all’interno di un netto dualismo. La prima si contrappone al secondo come ciò che è concreto e può essere diviso in parti (il corpo) si contrappone a ciò che non ha estensione ed è indivisibile (lo spirito). Come criterio di verità Cartesio assunse la chiarezza e l’evidenza delle idee (innatismo), per cui, se concepiamo chiaramente e distintamente il corpo e lo spirito come separati, allora vuol dire che sono realmente separati (cogito, ergo sum). In questa prospettiva l’uomo, quindi, può essere studiato come una macchina, nel senso che il suo corpo e il suo funzionamento seguono le stesse leggi fisiche delle macchine. I nervi sono concepiti come condutture idrauliche, gli stimoli vengono trasmessi al cervello mediante filamenti e il cervello attraverso i nervi agisce sui muscoli provocando i movimenti. Al centro del cervello è situata la ghiandola pineale, che per Cartesio assume un’importanza centrale dal punto di vista sia fisiologico sia metafisico (è la sede dell’immaginazione e del senso comune), risolvendo il problema della relazione tra mente (res cogitans) e corpo (res estensa). Attraverso questa ghiandola particelle di materia veicolate dai nervi (spiriti) farebbero risentire all’anima i moti del corpo stimolando in essa le sensazioni corrispondenti. L’anima, a sua volta, sempre attraverso la pineale, metterebbe in movimento gli spiriti agendo sul corpo.

Nel bene e nel male questa visione ha favorito una tendenza meccanicista e determinista che ancora oggi è alla base del pensiero scientifico occidentale (cfr. cap. 8). Al di là della terminologia, che risente dell’epoca, l’uomo di Cartesio, infatti, corrisponde in gran parte a quello studiato dalla nostra medicina. Anche in questo caso i fenomeni del corpo sono descritti come legati da rapporti lineari di causa ed effetto, viene data importanza al sistema nervoso e a sostanze mediatrici neuroendocrine, e parti del cervello (sistema limbico, ipotalamo, ipofisi) vengono considerate come strutture di collegamento tra fenomeni mentali (cognitivi ed emozionali) e processi somatici.

La separazione tra corporeo e psichico ha portato a concepire l’uomo come un insieme di organi e di funzioni facendo perdere il senso della sua unicità. La stessa anatomia si è costituita sul modello del corpo morto, sezionato e studiato nelle sue parti. Questo ha permesso di raggiungere un livello di specializzazione e uno sviluppo tecnologico senza precedenti, ma ha anche comportato gravi incomprensioni dei fenomeni umani sia normali sia patologici. In realtà, proprio la condizione di malattia è rivelatrice di un’unità psicosomatica che richiede un approccio multidimensionale cui le varie specializzazioni, con le loro conoscenze frammentate, non sembrano ancora preparate.

Cosa intendiamo quando diciamo che «ci sentiamo bene»? Da dove nasce la sensazione di salute? La percezione di noi come mente o come corpo varia da momento a momento ed è un processo estremamente complesso che dipende da presupposti biologici, dallo sviluppo, dall’esperienza, da fattori di natura storica e da influenze culturali e sociali. In alcuni casi, ad esempio quando avvertiamo un disturbo somatico oppure siamo impegnati in una prestazione fisica, siamo più propensi a pensare a noi come corpo. Altre volte siamo presi dai nostri pensieri, immersi nelle nostre fantasie, eccitati dalle nostre emozioni, e perciò ci percepiamo maggiormente come mente. È sufficiente un’alterazione del nostro benessere per spostare la rappresentazione di noi stessi su una o l’altra di queste polarità.

Nello stesso tempo entrambe queste dimensioni continuano a essere presenti sia in salute sia in malattia. Non esiste un benessere psichico accompagnato da malessere corporeo, come non può esistere il contrario. Non è sufficiente «stare bene» solo mentalmente, anche se in certi momenti un corpo silente può significare che tutto è a posto. Allo stesso modo non è concepibile uno stato di benessere solo corporeo non accompagnato da salute psichica. Mens sana in corpore sano, dicevano gli antichi. Apparenti eccezioni sono costituite da quelle persone che si sentono più sereni quando stanno male fisicamente (ad esempio perché tollerano meglio un oscuro senso di colpa). Ma non si tratta di un vero benessere, quanto un esempio dell’incapacità di esprimere mentalmente ciò che viene percepito solo come un problema del corpo.

La vera salute nasce dall’equilibrio tra la rappresentazione che abbiamo di noi come corpo e quella di noi come mente, così come dall’integrazione e regolazione dei nostri stati mentali emozionali e cognitivi nei confronti delle esperienze somatiche. Queste differenti possibilità sono la nostra ricchezza e ci permettono di raggiungere un migliore adattamento che tenga conto delle nostre esigenze e di quelle dell’ambiente esterno.

Il corpo e la mente sono due aspetti di un organismo complesso che la scienza studia con strumenti diversi, biologici e psicologici. Allo stesso modo noi ci rappresentiamo la nostra complessità psicosomatica cogliendone gli aspetti corporei o quelli psichici secondo le esigenze del momento. Non sono la mente e il corpo a essere diversi, ma i punti di vista.

Il problema della psicogenesi è collegato all’antica dicotomia psiche contro soma. Fenomeni psicologici e somatici si manifestano nello stesso organismo come due aspetti di un unico processo. Alcuni determinati processi fisiologici vengono soggettivamente percepiti dall’organismo vivente come sensazioni, idee, impulsi. Come già si è detto, questi particolari processi fisiologici possono essere studiati nel modo migliore col metodo psicologico, che si occupa delle percezioni soggettive suscitate dai processi fisiologici stessi e comunicate attraverso il linguaggio. Fondamentalmente, dunque, l’oggetto degli studi psicologici e di quelli fisiologici è il medesimo; diverso è il metodo d’indagine [Alexander 1950; trad. it. 1951, 43].

In questo senso tutte le malattie sono psicosomatiche, in quanto sono sia psichiche sia somatiche. Quello che cambia è la diversa prospettiva che assumiamo quando valutiamo il problema.

Prendiamo questa affermazione apparentemente paradossale: «le nevrosi hanno origini organiche». O un’altra: «le fratture ossee hanno origini psicologiche». Entrambe le asserzioni, paradossalmente, sono esatte. Infatti si trova sempre un modo per descrivere un disturbo nevrotico da un punto di vista organico (ad esempio studiando le strutture anatomofisiologiche e i fattori neuroumorali implicati nell’elaborazione delle emozioni). Allo stesso tempo è sempre possibile valutare una frattura da un punto di vista psicologico (analizzando i fattori emotivi e i conflitti che hanno favorito il trauma, hanno inciso sui processi di riparazione ossea, hanno influenzato il decorso ecc.). In realtà, le nevrosi e le fratture non sono, di per sé, solo psichiche o solo somatiche. Quello che cambia è il diverso «punto di vista», cioè la prospettiva che assumiamo quando cerchiamo di descrivere, capire e affrontare la situazione.

Le antinomie fondamentali in medicina e in psicologia sono quelle di: mente-corpo, struttura-funzione, vita-morte, salute-malattia, paziente-famiglia, individuo-società, diversità-uguaglianza, approccio idiografico-approccio nomotetico. Queste antinomie si ritrovavano già nella mitica contrapposizione tra la scuola ippocratica dell’isola di Kòs e quella della città di Knidos (cfr. cap. 3). In realtà non si tratta di vere e proprie antinomie, ma piuttosto di «congiunzioni», in quanto i termini opposti, in questi casi, non si escludono l’uno con l’altro, ma piuttosto si completano, rivelandosi aspetti diversi e complementari che si riferiscono alla complessità delle esperienze umane. Queste non possono essere studiate adeguatamente se ci si limita a considerarne le componenti separate, cercando poi di collegarle tra di loro al di fuori del loro contesto naturale. In tali casi, infatti, il tutto è qualcosa di diverso dalla somma delle parti. Un individuo, ad esempio, non può esistere senza un interlocutore (un genitore, un coniuge, un amico, un osservatore, uno studioso, un clinico, un terapeuta, una coppia, un gruppo) che, appunto, lo individua. La condizione esistenziale naturale, quindi, è quella di una persona che vive in una situazione relazionale, di un «Io» che è parte di un «Noi» [Galli 2002]. Per capire i fenomeni è quindi necessario studiare la loro organizzazione, cioè la relazione tra i diversi elementi che li determinano inserendoli in un contesto sociale e ambientale.

Si può dire che la psicosomatica, per la sua natura di scienza di confine, è l’ambito in cui ci si è particolarmente occupati di tali problematiche e paradossi. In particolare l’antinomia tra individuale e collettivo in questo campo si può riconoscere ad almeno tre livelli:

- quello teorico, lo studio del singolo si è a lungo contrapposto a quello della famiglia o della società;

- quello clinico-terapeutico, psicoterapie e terapie mediche centrate sull’individuo si sono affiancate a trattamenti familiari e di gruppo oltre che a interventi di informazione, prevenzione e supporto sociale;

- quello formativo, oggi, in medicina e in psicologia, si ricerca un linguaggio comune che permetta a operatori e specialisti diversi di collaborare all’interno degli stessi protocolli terapeutici, ma si avverte anche il bisogno di una formazione individuale che permetta una valutazione equilibrata degli aspetti biopsicosociali e prepari alla relazione con il paziente (cfr. cap. 10).

Dalla complessità delle esperienze corporee e psichiche sia in salute sia in malattia, da questo dualismo che si ripropone continuamente anche come unità, dalla necessità di separare, ma anche di riunire, dal bisogno di cogliere le similitudini, ma anche di non confondere ciò che è differente, nasce il bisogno di una cultura scientifica psicosomatica. Quello psicosomatico diventa perciò un paradigma che permette di assumere vari punti di vista nello sforzo di comprendere meglio e, in alcuni casi, aiutare l’uomo considerandolo nella sua complessità.

Durante il suo sviluppo come disciplina scientifica, la psicosomatica si è occupata di malattie e, in senso più ampio, dei problemi umani, mettendone in luce gli aspetti più diversi. Nel fare questo, i medici, gli psicologi, i fisiologi e tutti gli studiosi di psicosomatica hanno inevitabilmente seguito gli orientamenti e le mode culturali caratteristici dei periodi storici in cui hanno operato. Il quadro d’insieme è quindi estremamente vario e le differenze tra i numerosi approcci notevoli. Quello che cambia non è solamente l’impostazione teorica, ma anche il punto di vista dal quale viene affrontato il problema. La stessa concezione del paziente, come oggetto delimitato di indagine scientifica, con il tempo è profondamente cambiata. Alcuni studiosi, soprattutto quelli di matrice psicoanalitica, hanno seguito una prospettiva centrata sull’individuo, dedicandosi allo studio delle relazioni tra conflitti psicologici inconsci e disturbi somatici, altri hanno cercato di delineare un profilo tipico di personalità che predispone alle malattie, altri ancora hanno studiato le reazioni dell’organismo sottoposto allo stress, altri l’importanza delle relazioni familiari o dei contesti sociali e culturali e così via. Ognuno di questi ambiti di indagine ha riscontrato un certo successo in un determinato periodo storico, ma si può dire che oggi tutti sono ben considerati e oggetto di ricerche, studi clinici e pubblicazioni specifiche.

Prendiamo in esame i principali orientamenti che hanno caratterizzato la psicosomatica.

- La prospettiva psicoanalitica (cfr. capp. 2 e 5), che, partendo dalle osservazioni pionieristiche di Freud e Groddeck e grazie al contributi fondamentali di Franz Alexander, di Pierre Marty e di Donald Winnicott, hanno descritto i meccanismi psicodinamici dei sintomi corporei come conseguenza di un conflitto psicologico inconscio (disturbi di conversione, nevrosi vegetative), oppure come espressione di disturbi evolutivi della personalità e delle capacità mentali di elaborare le emozioni (nevrosi attuali, falso Sé, pensiero operatorio, alessitimia).

- La prospettiva psicofisiologica (cfr. capp. 4 e 9), che ha approfondito il rapporto tra processi psicologici e fisiologici attraverso studi condotti in laboratorio descrivendo le reazioni dell’organismo nei confronti dello stress. La psicofisiologia moderna si avvale di tecniche sofisticate di indagine (poligrafo, indici biochimici, metodiche digitali) utilizzando le quali sono stati concepiti modelli di trattamento quali il biofeedback.

- La prospettiva comportamentista, che considera la sintomatologia psichica e somatica come conseguenza dell’apprendimento (di primo o secondo tipo) e ha prodotto studi sulle nevrosi sperimentali e sugli eventi stressanti (cfr. cap. 4). I ricercatori che seguono questo indirizzo hanno contribuito a identificare specifici comportamenti e tratti di personalità che predispongono alle malattie (comportamenti di tipo A, C, e D, abnormal illness behaviour) (cfr. cap. 3), alla diffusione per la valutazione diagnostica di test e questionari sintomatologici (cfr. cap. 9) e sviluppato tecniche di cura particolarmente valide per le fobie, gli attacchi di panico e i disturbi post traumatici da stress (terapie comportamentali, tecniche di desensibilizzazione in studio o in vivo).

- La prospettiva cognitivista (cfr. capp. 4 e 6) all’interno della quale sono stati condotti studi sui processi di pensiero, sui sistemi di memoria e sui meccanismi di coping utilizzati nelle condizioni di stress, contribuendo allo sviluppo delle tecniche terapeutiche cognitivo-comportamentali utilizzate nella cura di diversi disturbi psichici (depressione, autismo, disturbi di personalità e psicosi).

- La prospettiva dell’attaccamento (cfr. cap. 7) che, partendo dal lavoro di John Bowlby e di Mary Ainsworth, sviluppato successivamente da studiosi come Mary Main, Patricia Crittenden e Peter Fonagy, ha descritto gli stili di attaccamento in termini di modelli operativi interni (MOI), considerando i sintomi patologici e le alterazioni del comportamento di malattia come espressione di un comportamento di attaccamento o come conseguenza dell’esclusione difensiva degli affetti negativi. All’interno di questo paradigma e di quelli cognitivista e psicoanalitico sono stati condotti studi sui processi di mentalizzazione (cfr. cap. 6) che sono risultati molto importanti per la psicosomatica contemporanea e per la comprensione dei fenomeni inerenti la relazione clinica, favorendo lo sviluppo di nuove tecniche terapeutiche specifiche per i pazienti che manifestano difficoltà a elaborare e regolare i propri stati emozionali (cfr. cap. 10).

- La prospettiva sistemica (cfr. cap. 8) che, tenendo conto della teoria generale dei sistemi e della cibernetica e del lavoro di Gregory Bateson, ha studiato i problemi umani in termini di relazioni, descrivendo specifici gruppi familiari (famiglie psicosomatiche) in cui i membri tendono ad ammalarsi di malattie mediche e psichiatriche. In questa prospettiva, un sintomo manifestato da un membro della famiglia (paziente designato) può manifestarsi come conseguenza di problemi relazionali e assumere un valore funzionale per l’equilibrio del sistema (funzione omeostatica). Adottando questo modello i clinici sistemici, in particolare Don Jackson, Salvador Minuchin e Mara Selvini Palazzoli, hanno sviluppato tecniche psicoterapeutiche centrate sulla cura della famiglia.

- La prospettiva biopsicosociale (cfr. capp. 8 e 10), un approccio multidisciplinare proposto originariamente da George Engel che, partendo da presupposti sistemici, considera le malattie come risultato dell’interazione complessa tra fattori che contraddistinguono non solo sistemi diversi (genetico, biochimico, cellulare, tessutale, metabolico, immunologico, psicologico, relazionale, sociale, ambientale), ma anche livelli di sistemi diversi (dal molecolare al macrocosmo).

Parallelamente alla psicosomatica si è inoltre sviluppata la psicologia della salute (Health Psychology), un movimento iniziato circa trent’anni fa che si dedica maggiormente alla promozione del benessere, alla qualità della vita e alla prevenzione, piuttosto che alla cura delle malattie [Zani e Cicognani 2000]. La stessa Organizzazione mondiale della sanità, oggi, considera la salute non come l’assenza di malattia, ma come il massimo grado di benessere raggiungibile. La salute e la malattia, quindi, non vengono più ritenute gli opposti di un continuum, ma due dimensioni parallele e relativamente compatibili (persone affette dalla stessa malattia possono, infatti, godere di stati di benessere differenti). La psicologia della salute, che in parte sovrappone i propri interessi a quelli della psicosomatica condividendone la visione biopsicosociale, vede impegnati professionisti di formazione differente: medici, biologi, psicologi clinici, psicologi sociali e di comunità, sociologi, urbanisti e politici.

Negli ultimi anni, infine, la ricerca psicosomatica è stata arricchita dagli studi svolti in ambito neuroscientifico, che hanno notevolmente aumentato le conoscenze sui correlati neurobiologici degli stati mentali e sulla elaborazione e regolazione delle emozioni delineando nuovi orizzonti.

Le neuroscienze sono un campo di ricerca che ha come oggetto di studio la struttura e la funzione (fisiologica o patologica) del sistema nervoso centrale e periferico, a partire dal suo sviluppo in parte geneticamente determinato. Il suo fine è quello di comprendere in quale modo i circuiti neurali, il loro sviluppo e le loro modificazioni nel corso del tempo costituiscano le basi neurologiche della vita emotiva, affettiva e cognitiva [Mundo 2009]. Il neuroscienzato cerca di evidenziare i correlati neurobiologici dei fenomeni che si manifestano nella complessa interazione dell’individuo con il proprio mondo interno e l’ambiente esterno, sviluppando ipotesi esplicative che possano essere sottoposte a validazione empirica tramite procedure sperimentali. Nel fare questo utilizza sia un approccio riduzionista (bottom up), studiando il sistema nervoso nelle sue componenti elementari (molecole, cellule, circuiti neurali), sia, procedendo in senso inverso, un approccio olistico (top down), che permette di correlare le funzioni mentali complesse alle organizzazioni di neuroni e di aree cerebrali a loro connesse. I metodi di indagine utilizzati vanno da studi di genetica avanzata (studi su gemelli e su famiglie, genetica molecolare) a tecniche sofisticate di neuroimaging che permettono di descrivere l’attività cerebrale in specifiche condizioni emotive e comportamentali (cfr. capp. 6 e 9).

Lo sviluppo delle neuroscienze, favorito dall’enorme progresso della tecnologia diagnostica, risente sul piano teorico del lavoro di Joseph LeDoux [1996; 2002] che, partendo da ricerche sui ratti, ha evidenziato il ruolo dell’amigdala (una struttura del sistema limbico) nel determinare il significato delle emozioni.

Secondo LeDoux nel cervello umano esistono due sistemi di risposta emozionale. Il primo (tipo I), legato alle funzioni dell’amigdala, è il risultato dell’esperienza evoluzionistica delle specie e ha la funzione di sistema primario di allarme antico e primitivo, che si attiva in modo rapido e automatico, ma inevitabilmente è approssimativo e al di fuori del controllo cosciente. Il secondo (tipo II), che origina nella neocorteccia, si sviluppa sulla base delle esperienze individuali passate e presenti, è sotto controllo volontario ed è responsabile delle risposte più sofisticate, che richiedono tempo e implicano una componente emotiva e cognitiva. Non esiste, comunque, un’unica sede cerebrale per l’emozione e l’attività emotiva deriverebbe da una complessa interazione tra neocorteccia e l’intero sistema limbico (amigdala, giro del cingolo, insula, corteccia orbitofrontale, ippocampo e corpi mammillari). Nell’amigdala vi sono circuiti neuronali che procedono verso la neocorteccia e altri che possono essere attivati da processi sensoriali a livello del talamo senza passare per la corteccia. Allo stesso tempo la corteccia può essere attivata direttamente dal talamo.

LeDoux precisa che la maggior parte dei processi emotivi avviene al di fuori del controllo cosciente e che i sentimenti emergono solo in modo secondario come «fronzoli che sono aggiunti come ciliegina finale sulla torta delle emozioni», liquidando sbrigativamente l’inconscio descritto dalla psicoanalisi come «luogo malvagio e oscuro» [LeDoux 1996]. La sua visione dei due sistemi di risposta, comunque, è suggestiva, e permette di superare la contrapposizione tra una visione stoica degli affetti (che li vede come esperienze sulle quali non possiamo esercitare alcun controllo) e quella aristotelica (che riconosce la nostra capacità di gestire ed elaborare le emozioni) [Fonagy et al. 2002].

Un altro autore che ha influenzato sul piano teorico le ricerche delle neuroscienze sugli stati affettivi e cognitivi è Antonio Damasio, che nel suo primo libro, L’errore di Cartesio [Damasio 1994], ha cercato di superare il dualismo mente-corpo sostenendo che, in una prospettiva neuroscientifica, sia il corpo sia le emozioni contribuiscono all’esperienza della razionalità. Il corpo fornisce i contenuti della mente assieme alla consapevolezza percettiva e cognitiva degli apparati viscerali e muscoloscheletrici. Nello stesso tempo anche le emozioni influenzano la capacità di ragionamento. Le interconnessioni tra emozioni e attività cognitive nel sistema nervoso centrale sono tali da rendere artificioso insistere sulle loro differenze, anche se in alcuni casi le prime possono manifestarsi in assenza delle seconde.

Damasio prosegue distinguendo due tipi di emozioni, quelle «primarie» (innate) e quelle «secondarie», che sono il frutto delle esperienze. Le seconde sono basate sulle prime, ma permetterebbero di sperimentare anche sentimenti (un termine utilizzato per descrivere l’esperienza dei cambiamenti corporei riflessa nelle immagini mentali evocate da questi). Ritiene quindi necessario studiare e capire i complessi livelli di circuiti neuronali che, nel loro insieme, consentono la razionalità e danno vita al senso di sé [Damasio 1999].

Per sostenere l’ipotesi che le emozioni costituiscano parte integrante della razionalità, Damasio ha proposto l’ipotesi del marcatore somatico, secondo la quale i processi decisionali incorporano risposte viscerali che rappresentano messaggi provenienti dal corpo che generano aspettative sulla base dell’esperienza e aiutano a riflettere e a scegliere tra diverse possibilità. Questi marcatori somatici, legati al sistema neuronale situato nella corteccia prefrontale, costituirebbero «esempi speciali di sentimenti generati a partire dalle emozioni secondarie» e sarebbero connessi, attraverso l’apprendimento, alla previsione degli esiti futuri, contribuendo ai processi decisionali più astratti. In questo modo è possibile anticipare gli esiti degli eventi interpretando il futuro sulla base della rappresentazione di scenari di piacere o di sofferenza. Questa funzione anticipatoria dei processi mentali, legata all’esperienza e ai processi corporei, può essere considerata simile a quella dei modelli operativi interni descritti all’interno della teoria dell’attaccamento (cfr. cap. 7).

La visione di Damasio ha il merito di evidenziare le relazioni reciproche tra emozioni, attività cognitiva, sviluppo del senso del Sé, strutture neurobiologiche e attività corporee, anche se siamo ancora lontani da conoscere in modo approfondito questi legami. Sarebbe azzardato, inoltre, pensare che tutti i problemi relativi allo studio degli stati mentali e delle emozioni possano essere risolti dalle neuroscienze. Questa prospettiva scientifica, notevolmente complessa e ben lontana dal risultare riduzionista, ha comunque permesso di approfondire le conoscenze sui correlati neurobiologici dell’attaccamento e dei processi di mentalizzazione (cfr. cap. 6) e aperto una strada innovativa che non può essere trascurata dalla psicosomatica moderna in ogni suo indirizzo.

Adottare una prospettiva psicosomatica moderna richiede di considerare vari punti di vista nello sforzo di comprendere meglio l’individuo all’interno della sua complessità biopsicosociale e, nei limiti del possibile, favorire la sua salute.

Tentando una definizione del concetto, la psicosomatica può essere intesa come una scienza che si propone di studiare e aiutare l’essere umano considerando i suoi aspetti psicologici, sociali e biologici. Per «aspetti» intendiamo ciò che ci appare, quello che rappresentiamo a noi stessi, non una realtà assoluta. Gli aspetti biologici, inoltre, non riguardano solo la dimensione corporea, ma anche quella inerente il rapporto con la natura (l’ecologia, la biosfera, l’inquinamento, le condizioni ambientali di vita). Gli aspetti psicosociali, così come quelli biologici, possono essere valutati in tutte le condizioni umane, sia in salute sia in malattia. In questi termini è più corretto parlare di psicosomatica e non solo di una medicina psicosomatica.

Parlare di psicosomatica significa anche parlare di un equilibrio tra gli aspetti psicologici e quelli corporei [Trombini e Baldoni 1999]. Questo equilibrio deve essere ricercato non solo nel paziente che soffre, ma anche nel medico che cura. Come si è detto, è il punto di vista che assumiamo a privilegiare di volta in volta alcuni aspetti della conoscenza piuttosto che altri. I metodi, le tecniche e gli strumenti utilizzati nello studio scientifico dipendono dalle diverse prospettive e ne condizionano i risultati. Se valutiamo un organismo misurandone il battito cardiaco o i livelli di colesterolo ematico ne avremo una visione di tipo biologico, che in talune situazioni si rivelerà la più utile, ma che non deve essere ritenuta assoluta. Se consideriamo lo stesso essere umano per i suoi progetti, le sue aspettative, le sue paure o per le emozioni che suscita in noi, ne avremo una visione di tipo psicologico, anch’essa vantaggiosa in certe circostanze e meno in altre. Nessuno di questi punti di vista deve essere ritenuto come l’unico possibile.

Nell’esempio prima riportato di un trauma osseo, in un primo momento si rivelerà necessario un intervento ortopedico di riparazione della frattura, con l’applicazione di un tutore o di un’ingessatura. Più tardi, però, potrebbe rendersi utile una valutazione di natura psicologica che permetta la comprensione delle ragioni di quel trauma (in alcuni casi è evidente che esso è stato favorito da problemi emotivi, ad esempio un inconscio bisogno di punizione oppure il desiderio di prendersi un periodo di riposo attraverso la malattia).

Per le stesse ragioni, nella cura di un paziente nevrotico (ad esempio con disturbi fobici od ossessivi), si rende spesso indispensabile un approccio basato sulla comunicazione verbale e sulla comprensione emotiva, ma è altrettanto utile, in momenti nei quali i sintomi sono così intensi da impedire un proseguimento del trattamento o mettere a repentaglio la sicurezza stessa del paziente, considerare la situazione da un punto di vista biologico e prescrivere una terapia farmacologica.

In una prospettiva psicosomatica, quindi, gli eventi hanno sempre una natura complessa e possono essere studiati e affrontati con approcci diversi che, a volte, potrebbero sembrare contraddittori. Dall’equilibrio di queste valutazioni e dalla scelta degli interventi appropriati nasce la nostra capacità di curare.

Questa prospettiva è simile a quella assunta dall’essere umano verso se stesso. Come abbiamo detto, in alcune circostanze noi sentiamo di «avere un corpo». Lo osserviamo nelle sue modificazioni, valutiamo le sue prestazioni e ne individuiamo i segnali prestando attenzione a dolori, fastidi e sensazioni somatiche atipiche. In altre situazioni noi «siamo il nostro corpo» e viviamo in esso, integrando le percezioni provenienti da organi e tessuti elaborandole in un vissuto psicologico caratterizzato da pensieri, fantasie ed emozioni. Questa separazione non è mai così assoluta ed è dall’equilibrio delle due esperienze che deriva la salute dell’individuo e la sua capacità di adattamento.

Abbiamo affermato che psiche e soma sono aspetti diversi di un unico organismo, ma questo non vuol dire che siano la stessa cosa. Se tentiamo di unificare questi concetti, infatti, o di considerarli come se uno valesse l’altro, li priviamo di ogni utilità e significato. Come possono convivere idee così diverse? Come possono queste dualità essere concepite nella loro complessità?

Per comprendere questo paradosso dobbiamo considerare i limiti delle nostre capacità logiche. L’essere umano, per poter ragionare sulle cose, ha bisogno di separare, di distinguere e di classificare, ma anche di unire, di trovare delle similitudini. In questo modo possiamo fare delle ipotesi e ci avviciniamo alla comprensione dei problemi senza perdere il senso della loro complessità. Come ha evidenziato Gregory Bateson, siamo costretti, per problemi logici ed epistemologici, a separare per capire, così come altre volte è necessario unire. Ma come fare a coniugare questo dualismo con il senso dell’unità? Abbiamo bisogno di nuovi paradigmi, di modelli di pensiero che ci aiutino ad ampliare questi limiti di comprensione.

I problemi posti dalla psicosomatica sono quindi problemi di conoscenza che ci riportano inevitabilmente a una riconsiderazione critica del concetto di causa utilizzato nella scienza.

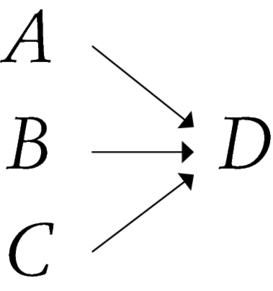

Nel paradigma scientifico tradizionale, che trae le proprie origini dal pensiero meccanicistica e determinista del XVII secolo, il rapporto di causa ed effetto è inteso in senso lineare: un singolo evento A è causa di un evento B che lo segue nel tempo e che, a propria volta, diviene la causa di un evento C e quest’ultimo di un evento D. L’evento D può essere previsto conoscendo A, B e C. Questo processo può essere rappresentato da una retta a una dimensione lungo la quale gli eventi diventano l’uno la causa del successivo in una reazione a catena di cause ed effetti (cfr. fig. 1.1).

Un esempio di questo tipo di pensiero lo si ritrova nel modo in cui la medicina ha concepito l’origine di molte malattie: un agente estraneo (un virus o un battere) penetra nell’organismo provocando una reazione nei tessuti (l’infezione) che danneggia un organo determinando una condizione di malattia. Secondo questa logica, la malattia può essere curata solamente risalendo a quella che si ritiene la sua causa (ad esempio identificando il microrganismo) ed eliminandola (con una terapia antivirale o antibiotica). Concepire gli eventi all’interno di una catena lineare di cause ed effetti ha permesso alla scienza medica di fare passi da gigante nella cura di alcune malattie, ma ha portato anche a un eccessivo riduzionismo. In molte situazioni, infatti, affrontare i problemi umani cercando di risalire a un’unica causa semplice non porta a soluzioni soddisfacenti.

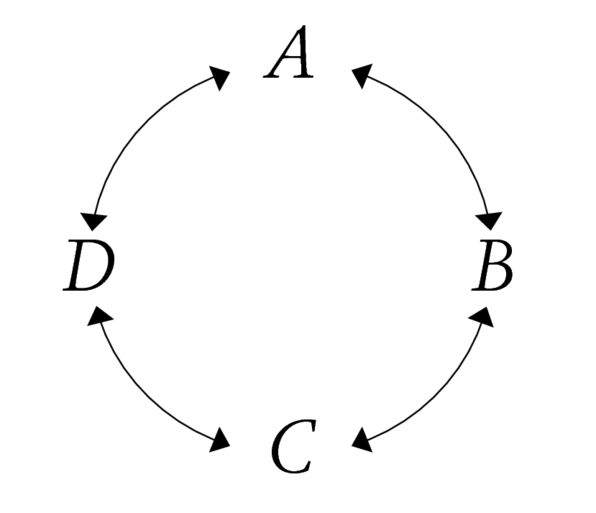

Verso la metà del Novecento la medicina ha tentato di superare i limiti di questa visione arrivando a concepire il processo causale delle malattie in senso multifattoriale (cfr. fig. 1.2).

In questo caso, vari fattori (A, B, C) vengono considerati concause di un evento D. In tal modo uno specifico agente infettivo, tossico o traumatico concorre assieme ad altri di carattere genetico, psicologico, sociale e ambientale al determinarsi di uno stato morboso. Il modello è ancora lineare, ma il numero delle rette si moltiplica, con il rischio di impedire una visione unitaria del problema frammentandolo in un numero elevato di cause e concause.

Nella seconda metà del Novecento le idee sul concetto di causa hanno fatto un notevole passo in avanti grazie al contributo delle teorie sistemiche e cibernetiche (cfr. cap. 8), le quali condividono una visione circolare del rapporto di causalità. Seguendo tale prospettiva tutte le situazioni, comprese quelle umane, possono essere considerate dei sistemi in cui i componenti concorrono a determinarsi l’un l’altro senza che alcuno di essi assuma il ruolo di causa o di effetto. In tal modo, in seguito a meccanismi di retroazione (feedback), l’elemento A influenza l’elemento B e quello C e D, ma è altrettanto influenzato da essi, contribuendo all’equilibrio dell’intero sistema. La causalità diviene, quindi, una conseguenza della relazione, non più una caratteristica dei singoli elementi, e quello che interessa non è più scoprire una catena di cause ed effetti per arrivare all’origine degli eventi, ma studiare l’organizzazione e l’equilibrio di un sistema in una determinata situazione. Nel caso di una malattia, ad esempio, diviene importante scoprire come i vari fattori (biologici, psicologici, sociali e ambientali) interagiscano tra loro favorendo una condizione di disadattamento e sofferenza. Il processo di causalità circolare può essere rappresentato in due dimensioni da un cerchio lungo la cui circonferenza sono distribuiti i vari elementi in rapporto tra loro (cfr. fig. 1.3).

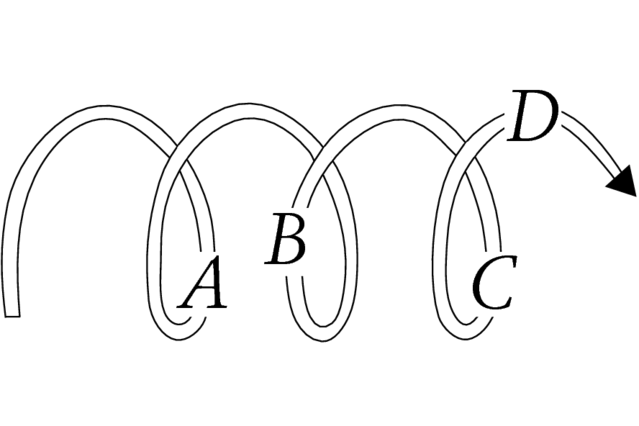

La concezione lineare e quella circolare dei rapporti causali ripropongono l’antico problema della dualità tra pensiero e materia o quella tra mente e corpo. Anche in questo caso nessuno dei due modelli appare esauriente. A volte si rivela più utile considerare una situazione in senso lineare, altre volte in modo circolare. Potremmo capire meglio questo paradosso immaginando una linea a tre dimensioni a forma di spirale (cfr. fig. 1.4).

Guardando la figura di fronte abbiamo l’impressione del progredire del processo nel tempo in una prospettiva lineare, guardandola lateralmente cogliamo quanto i diversi elementi siano legati tra loro da una relazione circolare. Una concezione scientifica di causalità complessa deve tenere conto di entrambe queste possibilità.

Di fronte allo stadio acuto di una malattia infettiva o di un trauma osseo, ad esempio, può essere utile ragionare in senso lineare, semplificare le cose e intervenire con una terapia antibiotica o chirurgica. Al contrario, per curare adeguatamente un paziente affetto da una malattia cronica, come il diabete, è necessario assumere una prospettiva circolare che valuti la situazione in modo più ampio. Bisogna infatti considerare come la terapia insulinica, la dieta, l’attività fisica, la personalità del paziente, lo stress psicosociale e l’ambiente interagiscono tra loro e intervenire tenendo conto della complessità di queste relazioni.

Questa breve discussione sul concetto di causalità permette di capire come l’essere umano, e più in generale la natura, possano essere descritti da punti di vista molto differenti, nessuno dei quali è più reale di altri. Oggi, infatti, la scienza non pretende più di scoprire la verità. Ogni orientamento scientifico ha una propria storia, una propria matrice culturale ed è caratterizzato da modelli, teorie e metodi di indagine caratteristici che ne influenzano i risultati. Gli studiosi che condividono uno stesso orientamento tendono inoltre a conoscersi e a influenzarsi a vicenda. Tutto questo porta a vedere le cose in una determinata prospettiva e a rappresentare l’oggetto di studio cogliendolo in una delle tante dimensioni possibili.

Quando un orientamento di pensiero ha una propria identità sufficientemente riconosciuta e condivisa dalla comunità scientifica, viene considerato un «paradigma». Per comprendere meglio il concetto di paradigma scientifico possiamo rifarci alla definizione proposta dal famoso epistemologo Thomas Kuhn [1970]:

I paradigmi sono costituiti dai concetti, dagli assunti e dalle regole che guidano gli studiosi nella loro ricerca di conoscenza e nella soluzione dei problemi in un dato campo. I paradigmi ottengono riconoscimento sulla base della loro capacità di risolvere problemi e lo perdono quando i paradossi si moltiplicano.

I paradigmi scientifici, quindi, non pretendono di descrivere una realtà obiettiva e univoca, ma «ottengono riconoscimento sulla base della loro capacità di risolvere problemi e lo perdono quando i paradossi si moltiplicano». Gli scienziati e i ricercatori, ma anche i medici e gli psicologi, non sono necessariamente consapevoli del paradigma che utilizzano e in questo modo la loro formazione culturale rischia di diventare un dogma [Engel 1992]. L’adozione di un paradigma, invece, influenza notevolmente ciò che uno scienziato sceglie di studiare, il suo modo di procedere, le sue motivazioni e il suo giudizio. Chi utilizza paradigmi differenti tende a vedere cose diverse. Quello che per alcuni sembra intuitivamente ovvio, per altri non può neanche essere dimostrato [Kuhn 1970].

In una prospettiva scientifica moderna, quindi, le spiegazioni che diamo del mondo, e di conseguenza le nostre scelte, dipendono dal punto di vista che adottiamo e non sono mai assolute. Inoltre, nessun punto di vista comprende tutti i punti di vista e nessuno di questi è superiore a un altro, ma può risultare solo più o meno adeguato alle diverse situazioni e ai differenti contesti storici e socioculturali. In questo senso la nostra conoscenza, scientifica oppure no, è sempre frutto di una nostra costruzione attiva, mentre la realtà, di per sé, può forse essere sfiorata, ma mai afferrata definitivamente nella sua essenza. Come evidenziato da Karl Popper [1972], infatti, le ricerche controllate e le analisi statistiche possono solo falsificare una teoria, non dimostrare con certezza la sua validità.

In psicosomatica è necessario adottare un modello scientifico che permetta una visione multidimensionale dell’essere umano che ne rispetti la complessità. Assumere una posizione complessa implica, inoltre, la capacità di utilizzare un proprio punto di vista consapevoli di avere alternative.

In una concezione complessa, la psicosomatica si propone quindi come un metaparadigma [Trombini e Baldoni 1999; Baldoni 2002a], nel senso che permette l’adozione e l’integrazione di paradigmi diversi tollerandone eventuali differenze e paradossi.

Seguendo questa prospettiva:

- il corpo e la mente sono considerati aspetti di un organismo complesso che la scienza studia con strumenti diversi;

- non esistono verità assolute, ma solo punti di vista;

- si integrano paradigmi scientifici differenti considerandoli all’interno di una «rete di teorie»;

- si è consapevoli di avere alternative valide e utili (rinuncia all’onnipotenza terapeutica), anche se alcune situazioni possono essere meglio affrontate adottando una particolare prospettiva;

- ogni clinico, indipendentemente dal proprio orientamento, riconosce di attingere, consciamente o no, anche da altri modelli teorici e dalle esperienze interiorizzate (non detto) (cfr. cap. 8).

Nelle prossime pagine verranno esposte numerose teorie e modelli anche molto distanti tra loro. Il nostro invito è di non considerarli come la descrizione di una realtà univoca e inalterabile, ma di sforzarsi a coglierne l’aspetto metaforico. Ogni teoria, anche la più elaborata, può rivelarsi utile in alcune occasioni, ma altre volte mostrerà i propri limiti, perché la nostra esperienza di essere umani è sempre di natura complessa ed è soggetta a continui cambiamenti. In questo senso, ogni teoria mantiene sempre un valore di ipotesi, ed è bene che noi non la confondiamo con la verità. Senza affezionarci troppo ai nostri punti di vista, dobbiamo conservare la capacità di sostituirli o integrarli con altri quando non appaiono più adeguati alle circostanze.