4 Natur wird

bewahrt

Die harmonische Natur ist ein von der Wirklichkeit weit entferntes Idealbild. Allein schon der natürliche Wandel spricht dagegen und noch viel mehr die extremen Naturereignisse und innernatürlichen Konfliktsituationen, bei denen die stärkeren Pflanzen und Tiere die jeweils schwächeren verdrängen oder vernichten. Problematische Mensch-Natur-Beziehungen kommen aber nicht nur dadurch zustande, dass Naturkräfte den Menschen und seinen Lebensraum gefährden, sondern auch durch Schädigung der Natur durch den Menschen.

Letztere sollen in einem Buch über «Naturpsychologie» nicht unerwähnt bleiben. Denn zweifellos wird, wenn es um die Beeinflussung und Veränderung von Verhalten geht, vor allem die Psychologie angesprochen. Der Schutz der natürlichen Umwelt ist aus diesem Grunde auch ein zentrales Thema der Umweltpsychologie (vgl. Schahn & Giesinger, 1993; Kals, 1996; Homburg & Matthies, 1998).

Abbildung 4-1: Kennzeichnung von Naturschutzgebieten (eigenes Foto)

Die Natur zu schützen und zu bewahren ist indessen ein weit gefasstes Ziel, mit dem sich natürlich nicht nur Psychologen, sondern Wissenschaftler aus verschiedenen Fachrichtungen, Organisationen, Behörden und Politiker befassen. Die Relevanz der Thematik spiegelt sich in zahlreichen wissenschaftlichen und populären Publikationen sowie Forschungsprogrammen und in den vielfältigen Aktivitäten der Umweltschützer wie dem BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz), dem Naturschutzbund (NABU) und dem World Wide Fund for Nature (WWF) usw. wider.

Das Ziel der Umweltschutzorganisationen ist, der Naturzerstörung Einhalt zu gebieten und die Menschen dazu zu bringen, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten: umweltverträglich, Natur schützend, umweltbewusst, umweltschonend, umweltgerecht. Alle diese Bezeichnungen werden hier synonym verwendet. Eine knappe Bezeichnung für umweltverträgliches Verhalten ist Umweltverhalten. Mit «Schutz der Umwelt» ist dabei durchweg «Schutz der natürlichen Umwelt» gemeint. Verhindert werden soll

• eine übermäßige Nutzung der natürlichen Ressourcen

• die Belastung und Verschmutzung von Gewässern, Luft und Boden

• die Verdrängung von Natur aus dem Lebensraum des Menschen.

Dass es nicht mehr die ursprüngliche Natur ist, die als schutzwürdig gilt, sondern eine seit langem veränderte Natur, steht dabei außer Frage. Was also ist es eigentlich, was bewahrt werden soll? Mit Bestimmtheit lässt sich sagen, dass es nicht der natürliche Urzustand ist, den man gar nicht haben möchte, sondern eine «verträgliche» Natur. Wie Böhme (1992) formuliert hat, möchte der Mensch in einem sauberen Meer schwimmen, in dem sich keine Haifische und giftigen Quallen befinden. Außerdem legt er Wert auf eine gepflegte Natur in seiner Lebenswelt (Herzog & Gale, 1996). Damit sich Garten und Park nicht in eine Wildnis verwandeln, ist ein ständiges Eingreifen erforderlich. Die Frage ist also, welche Natur geschützt werden soll und welcher Zustand für erstrebenswert gehalten wird. Wie das folgende Beispiel zeigt, kann es sogar eine Neuschöpfung sein.

Die Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land ist ein aus mehreren Projekten bestehendes Umgestaltungsprogramm für die ehemalige Bergbauregion der Lausitz in Ostdeutschland. Thema war der Umgang mit Landschaften nach einer langen Phase des Braunkohlebergbaus. Die Region wurde in eine Seenlandschaft umgewandelt45. Durch Renaturierung ist eine Landschaft entstanden, wie es sie bisher zuvor nicht gegeben hat. Hier wird nicht die Natur, wie sie ursprünglich einmal war, bewahrt, sondern eine neue Landschaft geschaffen. Relikte der industriellen Vergangenheit blieben als Landmarks und touristische Attraktionen erhalten. Welcher Zustand angestrebt wird, ist eindeutig: ein neu hergestellter.

Nicht nur der einzelne Mensch nutzt die Natur, sondern in großem Ausmaß Interessengruppen, Unternehmen, Institutionen, Staat und Gesellschaft, deren Eingriffe und Operationen viel massiver und Folgen reicher sind als die Nutzung und Aneignung von Natur durch einzelne Menschen. Die Psychologie, die sich mit dem individuellen Verhalten in Bezug auf die Natur befasst, wird deshalb das Problem allein nicht lösen können. Dementsprechend wichtig sind gesellschaftliche Leitbilder, die über politische Programme Veränderungen der Nutzung der Natur auf der kollektiven Ebene bewirken können.

Sowohl das gleichzeitige Operieren auf zwei Ebenen, der psychologischen und der Makroebene, als auch die Vielzahl der Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit dem Schutz der Umwelt in Verbindung stehen, erschweren die Aufgabe. Man hat es nicht nur mit einem einzelnen Problem, sondern, wie schon vor mehr als 30 Jahren erkannt wurde, mit einem ganzen Komplex von Problemen zu tun:

Das Wort «Umwelt» steht heute zumeist für einen ganzen Komplex von nicht primär psychologischen Problemen, die den Menschen seit kurzem höchst gewichtig und bedrängend erscheinen und die gewiss nie wieder aus ihrem Lebenshorizont verschwinden werden (Kaminski, 1976, S. 10f.)

Die Bewahrung der natürlichen Umwelt ist ein breit gefächertes, äußerst umfangreiches Thema, welches an dieser Stelle nicht vertiefend behandelt, sondern nur angerissen werden kann. Zunächst wird auf die Frage eingegangen, in welcher Weise die Natur bedroht ist. Danach folgt eine Darstellung wichtiger psychologischer Ansätze, die sich mit den Einflussfaktoren des Umweltverhaltens befassen. Abschließend wird mit der Darstellung der Leitbilder der nachhaltigen Entwicklung und der grünen Stadt (green city) interdisziplinäres Terrain betreten.

4.1 Die bedrohte

Natur

Der Mensch kann zu einer Bedrohung für die Natur werden und zwar durch

• übermäßige Nutzung

• sein Verhalten und seine Lebensweise, die bewirkt, dass Luft, Wasser und Böden verschmutzen

• Umwandlung von Naturlandschaften in gebaute Umwelt, so dass Artenreichtum, Biotop- und Landschaftsvielfalt dezimiert werden.

In Tabelle 4-1 sind einige der zu erwartenden Umweltprobleme aufgelistet. Befragt wurden 200 Umweltexperten aus 50 Ländern (Weder, 2003).

Tabelle 4-1: Rangreihe kommender Umweltprobleme (Weder, 2003, S. 135)

Mensch-Natur-Beziehungen sind grundsätzlich interaktiv, was bedeutet, dass eine geschädigte, verschmutzte und verdrängte Natur negativ auf den Menschen zurück wirkt. Die menschliche Existenz und Gesundheit hängen davon ab, inwieweit Böden, Wasser und Luft unverschmutzt sind und ob ausreichend Nahrungsmittel, die frei von Giftstoffen sind, erzeugt werden können (Job-Hoben & Erdmann, 2008; Matthies, 1994).

Indikatoren

Der Klimawandel ist zwar in aller Munde, doch objektive Nachweise sind nicht leicht zu erbringen. Mögliche objektive Klimaindikatoren sind Gletscher und Permafrost im Boden, was die arktische Region für die Klimaforschung interessant macht (Meier & Thannheiser, 2009). Mit weiteren Indikatoren wie der Energie- und Rohstoffproduktivität, dem Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsflächen, der Schadstoffbelastung der Luft und der Artenvielfalt46 lässt sich abschätzen, inwieweit die Natur geschädigt statt bewahrt wird.

Die Indikatoren, die Experten zur Bewertung des Zustands der natürlichen Umwelt heranziehen (vgl. Hoffmann-Müller& Lauber, 2008), sind nicht diejenigen, auf die Laien ihr Urteil gründen. Um sich über den Zustand der Natur und über aktuelle und künftige Umweltprobleme zu informieren, verlassen sie sich vor allem auf die Berichterstattung in den Medien. Sie werden keine systematischen Messungen vornehmen oder ausgewählte Vogelarten sowie das Vorkommen bestimmter Pflanzen zur Grundlage nehmen, um den Wandel der Artenvielfalt zu beurteilen, sondern sie bemerken vielleicht, dass in ihrer alltäglichen Umgebung bestimmte Vogelarten verschwunden sind oder überhaupt keine Vögel mehr auftauchen. Es sind unsystematische, nicht repräsentative Beobachtungen. Hinzukommt, dass Umweltprobleme an anderen Orten der Welt sich ohnehin der direkten Erfahrung entziehen. Wenn nicht darüber berichtet wird oder die Berichte nicht zur Kenntnis genommen werden, entfällt auch diese Quelle. Doch wenn Missstände nicht bewusst sind und nicht bemerkt werden, wird auch kein Handlungsbedarf gesehen. Darüber hinaus gibt es auch noch Lücken in der Wahrnehmung: Manche Schadstoffe wie Kohlenmonoxyd, ein giftiges Gas, das die Sauerstofftransportfunktion des Blutes blockiert, können nicht wahrgenommen werden, es gibt dafür kein Sinnesorgan. Etliches, was die Natur und damit letztlich auch die Existenz der Menschen bedroht, gelangt so weder sozial oder medial noch sensorisch vermittelt ins Bewusstsein (Fuhrer & Wölfing, 1996; Edelstein, 2002).

Mangelhafte Folgenabschätzung

Ein weiteres Problem ist, dass man die Folgen von Eingriffen nicht richtig einschätzt oder dass man sie zu wenig bedenkt. Als Beispiel kann ein großer Staudamm, der mit der Absicht gebaut wurde, die Wasserkraft zu nutzen, dienen. Die negativen Wirkungen treten erst später zutage.

Neill (2003) hat über den Staudamm in Assuan berichtet, der Ägypten eine beständigere Wasserversorgung sichern, zwei bis drei Ernten im Jahr ermöglichen sowie ein Drittel der Stromverbrauchs im Land erzeugen sollte.

Der Damm hielt jedoch auch den fruchtbaren Schlamm zurück, so dass der Einsatz von Chemie zur Düngung erforderlich wurde. Ohne die früher jährlich erfolgenden Überschwemmungen blieb mehr Salz im Boden. Nicht nur der Nil, sondern auch das Mittelmeer ist davon betroffen: der Sardinen- und Krabbenfang im Bereich der Mündung leidet unter dem fehlenden Nährstoff reichen Schlamm.

Übernutzungen

Allseits bekannte Beispiele für Übernutzungen sind die Abholzung von Urwäldern ohne Wiederaufforstung und übermäßiger Fischfang mit der Folge drastisch und irreversibel verringerter Fischbestände. Zu den Folgen von Übernutzung und verändernden Eingriffen sind andauernde Trockenheit, Bodenerosion, Verkarstung, Versalzung von Böden und der Verlust der Artenvielfalt zu rechnen. Bodenerosion ist nicht allein die durch Wasser oder Wind ausgelöste, sondern auch die durch die Tätigkeit des Menschen verursachte übermäßige Abtragung von Böden durch Abholzung und Überweidung. Eine Folge solcher massiven Eingriffe ist die Wüstenausbreitung, die fast jeder dritte Umweltexperte als kommendes Umweltproblem einstufte (vgl. Tabelle 4-1).

Belastungen der Umwelt

Belastungen entstehen durch Emissionen von Luftschadstoffen insbesondere Schwefeldioxid und Stickoxiden. Eine der Ursachen für die Entstehung von Luftschadstoffen ist der Energieverbrauch. Hauptproduzent ist das produzierende Gewerbe, nur rund 10% der Schwefeldioxid Emissionen entfallen auf den Energieverbrauch der privaten Haushalte; bei den Stickoxiden sind es rund 20% (Bayer & Grundmann, 2008). Luftverschmutzung und Smog sind eine häufige Ursache von Atemwegserkrankungen wie Bronchitis, Husten und Asthma (Matthies, 1994). Luftschadstoffemissionen kommen insbesondere auch durch den Flugverkehr zustande, im Zeitalter des Massentourismus verstärkt durch Reisende, von denen nicht wenige unterwegs sind, um «die heile Welt der Natur» zu erleben47.

Abbildung 4-2: Folgen der Überweidung (eigenes Foto eines Modells im Hamburger Botanischen Garten)

Die Verschmutzung von Gewässern führt zu Hauterkrankungen und Allergien (Matthies, 1994). Die Süßwasserverschmutzung gehört zu den gravierenden Umweltproblemen der Zukunft (vgl. Tabelle 4-1). Mit Müllablagerungen wird nicht nur die Kohärenz und Schönheit der Landschaft zerstört, sondern auch noch der Boden durch Schadstoffe verseucht (vgl. Abbildung 3-5, S. 135).

Die Interessen von Unternehmen, Gewerbe und Staat werden mit Nachdruck vertreten. Für ihre wirtschaftlichen Aktivitäten werden nicht nur Arbeit und Kapital, sondern auch Natur in Form von Rohstoffen, Energieträgern, Mineralien, Wasser, Boden und Flächen eingesetzt. Bei der Produktion und dem Konsum entstehen Schadstoffe und Abfälle (Hoffmann-Müller & Lauber, 2008). Der beobachtete Rückgang der biologischen Vielfalt wird vor allem auf die intensivere land- und fortwirtschaftliche Nutzung, die Zerschneidung der Landschaft durch Verkehrstrassen und die Versiegelung des Bodens zurückgeführt. Schnellstraßen quer durch die Landschaft hindurch sollen dazu dienen, dass Auto- und Lastwagenfahrer ihre Zielorte schneller als bisher erreichen können. Die andere Seite ist, dass durch den Bau von Straßen Landschaften zerschnitten und Wald, Tiere und deren Biotope zerstört werden.

Küstenregionen, deren Niedergang 5% der Umweltexperten prognostiziert haben (vgl. Tabelle 4-1), können in physischer und ästhetischer Hinsicht geschädigt werden. Durch den Massentourismus an den Meeresküsten kommt es zum Verlust der Sanddünen-Landschaft. Diese wird zerstört, wenn sie von zu vielen Menschen betreten wird (Schmied, 2004).

Das Erscheinungsbild der Küstenlandschaft wandelt sich, wenn Betongebäude und große überdimensionierte Hotelbauten am Strand errichtet werden. Den Gästen wird zwar der Anblick des Meeres vom Hotelzimmer aus ermöglicht, die Kehrseite ist jedoch, dass die Menschen, die am Strand unterwegs sind, nicht mehr den Eindruck einer natürlichen kohärenten Küstenlandschaft haben.

Abbildung 4-3: Landschaftszerstörung durch gebaute Umwelt (eigenes Foto)

4.2 Modelle der

Umweltschutzpsychologie

Grundlage der psychologischen Forschung sind Modelle, die die vermuteten Wirkungszusammenhänge zwischen Mensch und Natur vereinfachend abbilden. Hier sollen drei Ansätze vorgestellt werden:

• das Konzept des Umweltbewusstseins

• das Modell des umweltbewussten Verhaltens

• die Theorie des geplanten Verhaltens.

Das Konzept des Umweltbewusstseins beleuchtet vor allem den Einfluss der Einstellungen auf das Verhalten. Das Modell des umweltbewussten Verhaltens von Fietkau & Kessel (1981) bezieht externe Einflussfaktoren wie Verhaltensangebote ein. In der Theorie des geplanten Verhaltens48 von Ajzen (1991) wird berücksichtigt, dass Verhalten immer auch sozialen Einflüssen unterliegt. Menschen sind «Sozialwesen», die sich in ihrem Verhalten an den Erwartungen, Normen und Verhaltensweisen anderer orientieren. Ein weiterer wichtiger Ansatz, der sich mit dem Problem der Übernutzung der natürlichen Umwelt befasst, ist die sog. «Allmende-Klemme», ein sozialökologisches Dilemma, auf das ebenfalls eingegangen werden soll. Im Unterschied zu den drei anderen Ansätzen bezieht sich die Allmende-Klemme auf die kollektive Ebene49.

Umweltbewusstsein

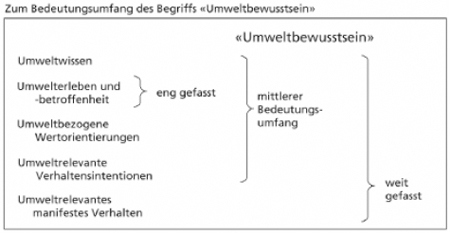

Umweltbewusstsein ist ein zentraler Begriff, der jedoch den Nachteil hat, dass er nicht einheitlich verstanden wird, weil er enger oder weiter gefasst werden kann (vgl. Abbildung 4-4). Eng definiert ist Umweltbewusstsein die Einsicht, dass die natürliche Umwelt als Lebensgrundlage des Menschen durch dessen Eingriffe gefährdet werden kann (Schultz et al., 2004). Einen mittleren Umfang hat die Definition von Kruse (1995). Umweltbewusstsein setzt sich nach ihrer Auffassung aus Einstellungen und Werthaltungen gegenüber der natürlichen Umwelt und dann noch aus dem Wissen über die Umwelt zusammen. Wie aus Abbildung 4-4 ersichtlich ist, umfasst Umweltbewusstsein im weitesten Sinne außer dem Wissen, dem Erleben, den Einstellungen und Verhaltensintentionen auch noch das Umweltverhalten.

Abbildung 4-4: Umweltbewusstsein im engeren und weiteren Sinne (Spada, 1996, S. 623)

Schahn & Holzer (1990) gehen von einem weiten Begriff aus. Umweltbewusstsein sehen sie als ein Gesamtkonzept mit vier Komponenten an: Ein Umweltproblem

• ist bekannt (Umweltwissen)

• wird rational beurteilt (Einstellung)

• wird emotional bewertet (Bewertung)

• hat ein bestimmtes Verhalten zu Folge (Umweltverhalten).

Um das Umweltbewusstsein zu messen, haben Schahn & Holzer ein Instrument entwickelt, in dem die vier Komponenten bezogen auf konkrete Inhalte wie Energiesparen und Verkehrsverhalten erfasst werden. Beispiele für die Kombination aus Umweltbewusstseinskomponenten und inhaltlichen Bereichen sind die folgenden Items:

emotionale Bewertung/Bereich Energiesparen: Ich ärgere mich über Leute, die wegen ein paar Tassen oder Tellern gleich die ganze Geschirrspülmaschine in Gang setzen

Einstellung/Verkehrsverhalten: Ich wäre dafür, in den Innenstädten und Naherholungsgebieten grundsätzlich den Autoverkehr einzuschränken, wenn dafür gute Nahverkehrslinien und Radwegeverbindungen geschaffen würden.

Das Umweltverhalten zum Umweltbewusstsein zu rechnen, würde Sinn machen, wenn es mit den anderen Komponenten hoch korreliert. Das trifft jedoch nicht zu (Schahn, 1993). Die Einschätzung einer Person, wie wichtig ihr der Umweltschutz ist, hat zum Beispiel nur wenig damit zu tun, wie viel Geld sie für umweltfreundliche Produkte ausgibt (Auger & Devinney, 2007). Dieses Ergebnis spricht dafür, das Umweltbewusstsein nicht allzu umfassend zu definieren, also das Umweltverhalten nicht darunter zu subsumieren.

Voraussetzungen umweltbewussten Verhaltens

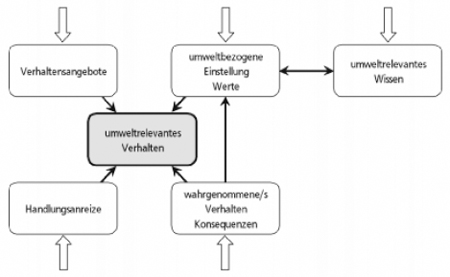

Wie wichtig Einstellungen sind, macht das Modell von Fietkau & Kessel (1981) deutlich, in dem sie die zentrale Komponente sind (vgl. Abbildung 4-5). Einstellungen sind Meinungen, Bewertungen und Verhaltensbereitschaften, das heißt Prädispositionen, in einer bestimmten Art und Weise auf etwas zu reagieren (Eagly & Chaiken, 1993; Hellbrück & Fischer, 1999).

Dass Einstellungen zu einem Sachverhalt und sich darauf beziehende Verhaltensweisen häufig nicht übereinstimmen, zeigt nicht nur die Fähigkeit, kognitive Dissonanz zu ertragen, oder aber das Geschick, Rechtfertigungen zu erfinden, warum man sich trotz besseren Wissens nicht umweltschonend verhält, sondern es macht auch offenkundig, dass sich die Zusammenhänge zwischen Einstellung und Verhalten nicht mit einem einfachen Kausal-Modell beschreiben lassen. Die möglichen Gründe für die Diskrepanz zwischen Einstellung und Verhalten legt das Modell von Fietkau & Kessel offen.

Abbildung 4-5: Einflussfaktoren umweltschonenden Verhaltens (Fietkau & Kessel, 1981, S. 10)

Mit dem Modell soll das Umweltverhalten mit Bezug auf

• das Umweltwissen und die Einstellungen zur Umwelt

• die Verhaltensangebote und Verhaltensanreize erklärt werden.

Wissen und Einstellungen

Das Wissen beeinflusst das Verhalten nicht direkt, sondern auf dem Wege der darüber beeinflussten Einstellungen. Einstellungen speisen sich aus zwei Quellen: aus über Medien oder andere Personen vermitteltem Wissen und aus den direkten Erfahrungen. Die Wissensvermittlung kann mehr oder weniger abstrakt oder bildlich und anschaulich sein.

Abbildung 4-6: Anschauliche bildhafte Wissensvermittlung (eigenes Foto)

Das Interesse am Schutz der Natur ist ausgeprägter, wenn die Natur direkt erlebt wird. So haben zum Beispiel Kals et al. (1998) empirisch bestätigt, dass die Häufigkeit von Naturaufenthalten sowohl mit der Verhaltensabsicht als auch mit dem Verhalten, die Natur zu schützen, korreliert.

Medial vermittelte Informationen sind häufig allzu abstrakt. Bilder und Filme sind wichtige Mittel der Veranschaulichung. Positive Einstellungen gegenüber der Natur bilden sich schwerlich heraus, wenn die Natur nie erfahren wird und das Wissen darüber schwer verständlich mitgeteilt wird. Eine anschauliche bildreiche Wissensvermittlung wird umso wichtiger, je schwerer sich direkte Naturerfahrungen realisieren lassen.

Verhaltensangebote

Das Modell von Fietkau & Kessel besagt weiter, dass es von den wahrgenommenen Verhaltensangeboten bzw. Handlungsalternativen abhängt, inwieweit es überhaupt Sinn macht darüber nachzudenken, ob man auch anders handeln könnte. Die Beachtung von Realisierungsmöglichkeiten ist wichtig, um umweltunverträgliches Verhalten nicht vorschnell als intendiert anzusehen. Die Alternativen, zwischen denen entschieden wird, sind dabei nicht die objektiv vorhandenen, sondern diejenigen, die dem betreffenden Menschen bekannt sind (Tanner, 1998). Die real existierenden Möglichkeiten stellen, wie es Tanner formuliert hat, den objektiven Möglichkeitsraum dar. In diesem ist der subjektive Möglichkeitsraum enthalten. Das Ausbleiben von Verhaltensweisen lässt sich also nicht einfach mit mangelnder Motivation abtun. Es ist vor allem auch eine Frage der wahrgenommenen Gelegenheiten. Die objektiven Handlungsalternativen müssen subjektiv präsent sein, sie müssen «in den Sinn kommen». Ob umweltbewusst gehandelt wird oder nicht, ist so nicht nur eine Frage des Wollens sondern insbesondere auch des Könnens. Dazu sollen drei Beispiele dargestellt werden:

Beispiel 1: Verkehrsmittelnutzung

Allen Besucher des Nationalparks sollte am Eingang des Nationalparks ein ansprechend gestaltetes Informationsblatt ausgehändigt werden, welches auf die dort verkehrende Buslinie hinweist. Der subjektive Möglichkeitsraum wird erweitert, wenn man weiß, dass alle zwanzig Minuten ein komfortabler Bus verkehrt, der nicht mehr Zeit benötigt als das Auto.

Beispiel 2: Energiesparen

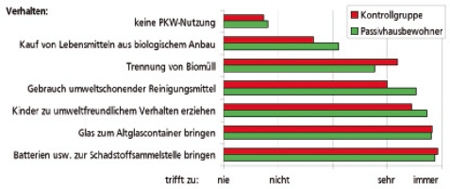

Energiesparhäuser sind Verhaltensangebote, die es den Nutzern leicht machen, Energie zu sparen. Das Ergebnis einer Befragung von Passivhausbewohnern war, dass sie nicht umweltbewusster sind als die Bewohner konventioneller Häuser (Flade et al., 2003). Die Analyse der Umzugs- bzw. Kaufgründe zeigte vielmehr, dass sie wegen des günstigen Wohnstandorts und des vergleichsweise niedrigen Preises und nicht aus Energiespargründen in ein Passivhaus gezogen waren. Ausschlaggebend waren vielmehr das Verhaltensangebot und dessen Kenntnis.

Ein weiteres Ergebnis war, dass sich die Passivhausbewohner in ihrem Umweltverhalten nicht von der Vergleichsgruppe unterscheiden. Beispielsweise nutzen sie den Pkw ähnlich oft oder trennen den Müll ähnlich häufig (vgl. Abbildung 4-7). Das Ergebnis besagt, dass Passivhäuser nachgefragt würden, wenn sie nicht teurer wären und günstig gelegen sind, das heißt wenn Anreize bestehen, sich dafür zu entscheiden.

Abbildung 4-7: Umweltverhalten von Bewohnern von Passivhäusern und konventionellen Häusern (Flade et al., 2003; eigene Grafik)

Beispiel 3: Müllbeseitigung

Abfallbehälter, Papier-Container und Behälter für leere Flaschen fordern auf, sie zu benutzen. Angebote wie die in Abbildung 4-8 gezeigten werden im Englischen als «prompts» bezeichnet. Wie Bell et al. (1996) berichten, sind prompts ein wirkungsvolles Mittel, um das Wegwerfen von Abfall im öffentlichen Raum zu verhindern. Voraussetzung ist jedoch, dass die prompts auch gesehen und akzeptiert werden.

Abbildung 4-8: Abfallbehälter mit Anreizen, sie zu benutzen (www.stadtreinigung-hh.de)

Anreize

Wichtige Einflussfaktoren des Umweltverhaltens sind Anreize, die vorhandenen Angebote zu nutzen. Anreize können unkonventionelle künstlerische Aktionen im öffentlichen Raum sein, die die Aufmerksamkeit auf das Thema «Schutz der Natur» lenken50.

Kaum jemand verhält sich umweltverträglich, wenn es für ihn nachteilig ist und mit Mühe, Kosten und Zeitaufwand verbunden ist. Wenn zum Beispiel ein Ticket für den öffentlichen Verkehr als zu teuer angesehen wird, besteht zwar ein Verhaltensangebot, aber es fehlt der Anreiz, dieses Angebot zu nutzen. Auf einen kurzen Nenner gebracht: Nur wer weiß, was zu tun ist, wie man es macht und dass es sich rechnet, wird sich umweltbewusst verhalten. Die Forschungsergebnisse belegen die Bedeutung solcher individuellen Nutzen-Kosten-Überlegungen in Bezug auf Verhaltensangebote (vgl. Bamberg, 1999; Jungermann, 2005).

Der Einfluss sozialer Normen

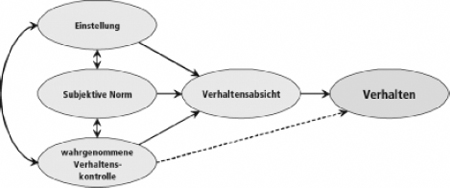

Die Theorie des geplanten Verhaltens wird häufig herangezogen, um Verhalten zu erklären. Sie hat sich, zum Beispiel bei der Analyse der Verkehrsmittelnutzung als nützlich erwiesen (Bamberg, 1999). Wie in dem Modell von Fietkau & Kessel sind auch hier die Einstellung zu einem Verhalten und die Verhaltensangebote bzw. die wahrgenommene Verhaltenskontrolle maßgebliche Einflussfaktoren. Hinzu kommen die Motivation und die soziale Umwelt. Die Motivation, etwas Bestimmtes zu tun, manifestiert sich in den Verhaltensabsichten. Inwieweit die Absichten realisiert werden, hängt wiederum von den vorhandenen Realisierungsmöglichkeiten ab. Mit der Differenzierung zwischen Verhaltensabsichten und Verhalten lassen sich die Diskrepanzen zwischen Einstellung und Verhalten erklären: die betreffende Person hat keine Möglichkeit, ihre Verhaltensabsicht zu realisieren.

Abbildung 4-9: Theorie des geplanten Verhaltens (Ajzen, 1991, S. 182)

Ein wesentlicher Punkt ist, dass der Mensch ein «Sozialwesen» ist, das sich an den Meinungen und dem Verhalten der anderen orientiert. Die in der Gesellschaft und in der Bezugsgruppe herrschenden sozialen Normen beeinflussen als subjektive Normen das Verhalten. An ihnen lässt sich ablesen, ob das eigene Verhalten richtig ist oder nicht. Damit umweltbewusstes Verhalten praktiziert wird, bedarf einer normativen Grundlage

Effektive langfristige Veränderungen benötigen ein unterstützendes soziales Milieu, beispielhafte Meinungen und Denkweisen, erinnernde Hinweise sowie Gelegenheiten, das Verhalten in der unmittelbaren Umgebung anzuwenden (Werner, 1999, S. 144).

Das soziale Milieu spielt nach Fuhrer & Wölfing (1996) auch eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Umweltbewusstsein.

Damit der einzelne überhaupt vom Sommersmog oder vom Nitrat im Trinkwasser erfährt, müssen ihm diese Probleme mitgeteilt werden. Die Wahrnehmung von Umweltproblemen ist also meist sozial vermittelt […] Umweltprobleme sind häufig nur aus «zweiter Hand» erfahrbar. Folglich wird sich das individuelle Umweltbewusstsein nur im sozialen Diskurs heraus bilden (Fuhrer & Wölfing, 1996, S. 221).

Im Kommunikationsprozess bilden sich Vorstellungen bzw. soziale Repräsentationen heraus, die von anderen Menschen, den Bezugspersonen und Bezugsgruppen, geprägt wurden. Soziale Repräsentationen bestehen aus den drei Komponenten Wissen, Werte und Absichten (Fuhrer & Wölfing, 1996).

Zusammenfassend ist festzuhalten: Um umweltschonendes Verhalten zu fördern und zu bekräftigen, sind Einstellungen, Umweltwissen, Verhaltensangebote und Verhaltensanreize sowie soziale Normen wichtige «Stellschrauben».

Das sozialökologische Dilemma

Ein wesentlicher Grund, warum die Ressourcen der Natur im Übermaß genutzt werden, ist die Konstellation, die als sozialökologisches Dilemma oder Allmende-Klemme oder im Englischen als «tragedy of the commons»(Hardin, 1968) bezeichnet wurde (vgl. Hunecke, 2001). Eine Allmende ist jener Teil des Gemeindevermögens, an dem alle Gemeindemitglieder das Recht zur Nutzung haben. Beispiele für Allmenden sind Wege, Gebiete, Wälder, Gewässer und Weideland. Das Dilemma tritt bei der gemeinsamen Nutzung auf. Auf der Gemeindewiese können alle Gemeindemitglieder ihre Tiere weiden lassen. Das Problem entsteht durch eigennütziges Denken und Handeln, wenn jeder Beteiligte bestrebt ist, seinen Gewinn zu maximieren, die Regenerations- und Wachstumsfähigkeit der natürlichen Ressourcen aber nicht so weit reichen wie die summierte Eigennützigkeit. Die Beteiligten haben die Vorteile nur im Augenblick und für kurze Zeit, die Schädigung tritt später zutage.

Die Mitmenschen sind in diesem Modell im Unterschied zu der Theorie von Ajzen keine Vorbilder und Normgeber, sondern Konkurrenten. Das individuelle Verhalten gegenüber der natürlichen Umwelt wird durch die soziale Einbindung negativ beeinflusst, indem der einzelne mehr nimmt als er es tun würde, wenn er rational bzw. umweltbewusst handeln würde. Bei einem solchen Dilemma reicht ein psychologischer, allein auf individuelle Änderungen des Verhaltens abzielende Ansatz nicht weit genug, denn das Verhalten ist hier nicht Folge persönlicher Eigenschaften wie zum Beispiel von Raffgier, sondern eine Folge einer sozialen, durch Konkurrenz und Wettstreit geprägten Konstellation. Um solche Dilemmata aufzulösen, bedarf es der Änderung der soziale Situation. Ansatzpunkte sind die Einführung einer Kontrollinstanz, über die geregelt wird, was jedem zusteht und welches Limit er nicht überschreiten darf, oder die Privatisierung. Die Allmende wird aufgeteilt und privatisiert, das heißt es werden öffentliche in sekundäre oder primäre Territorien umgewandelt, die nicht mehr für jedermann zugänglich sind. Dass das angesichts der Globalität von Ressourcen wie zum Beispiel dem Fischbestand in den Weltmeeren nur schwer zu bewerkstelligen ist, zeigt indessen die Begrenztheit dieses Ansatzes.

In sozialpsychologischen Experimenten wurde der Konflikt zwischen Eigennutz und altruistischem Verhalten unter kontrollierten Bedingungen analysiert. Dabei zeigte sich, dass das Modell von Hardin (1968)51 ergänzungsbedürftig ist (Feeny et al., 1990). Denn die Nutzer merken nach einiger Zeit, dass sie so nicht weiter machen können, wenn sie sich nicht allesamt das Wasser abgraben wollen. Inwieweit dann jedoch eine Selbstorganisation greift, die eigennütziges Verhalten bremst, und inwieweit selbst gesetzte Regelungen auch umgesetzt werden, hängt von mehreren Faktoren ab. Notwendig sind zum Beispiel klar definierte Grenzen, eine allgemeine Billigung und Teilnahme an den kollektiven Entscheidungen und Sanktionsmöglichkeiten bei Regelverletzungen. Ein förderlicher Faktor ist ein Vorbild mit einem hohen Status. Die Handlungsweise einer bekannten und geschätzten Person, die offenkundig uneigennützig handelt, fördert die Bereitschaft zu kooperieren (Milinski et al., 2002).

Aus lerntheoretische Sicht ist zu empfehlen, altruistisches statt eigennütziges Verhalten mit positiven Konsequenzen zu verknüpfen, so dass jeder Beteiligte lernt, dass es mehr Vorteile bringt, das Gemeinwohl im Auge zu haben als ohne Rücksicht auf andere und die Umwelt zu «raffen». Gelingt dies, ist an die Stelle einer individuellen eine kollektive Rationalität getreten, die Frey & Bonert (1996) als «Umweltmoral» bezeichnet haben. Wenn Menschen bereit sind, im Gemeininteresse zu handeln und zwar auch dann, wenn dies aus individueller Sicht im gegenwärtigen Augenblick nicht besonders attraktiv erscheint, verhalten sie sich moralisch. Doch die Bereitschaft, die individuelle zugunsten der kollektiven Rationalität aufzugeben, ist nicht unbegrenzt. Sie ist umso geringer, je höher die subjektiven Kosten ausfallen.

Zusammenfassend ist festzuhalten: Ansatzpunkte, das sozialökologische Dilemma zu beheben, sind die Aufteilung und Privatisierung von Räumen, die Einführung von Kontrollinstanzen und Regelungen sowie positive Vorbilder. Zu beachten ist darüber hinaus, dass die persönlichen Kosten umweltschonenden Verhaltens nicht zu hoch ausfallen.

4.3 Erhaltung der

Natur im Lebensraum des Menschen

Um die Makroebene zu beeinflussen, benötigt man gesellschaftliche Leitbilder, die politisch unterstützt und mit konkreten Programmen und Maßnahmen gefördert werden. Ein wichtiges Leitbild, das sich in den 1990er Jahren herausbildete, ist die nachhaltige Entwicklung, kurz als «Nachhaltigkeit» bezeichnet. Es reicht in alle Politikbereiche hinein (Deutscher Bundestag, 1998). Neueren Datums ist das speziell auf städtische Umwelten bezogene Leitbild der grünen Stadt (green city).

Das Leitbild der Nachhaltigkeit

Der Mensch muss ein Interesse daran haben, die Natur in einem Zustand zu erhalten, der sein Überleben und das nachfolgender Generationen ermöglicht. Weil indessen die Vorräte der Natur nicht so schnell erschöpft sind und sich die Folgen der Verschmutzung und Verdrängung der Natur nicht immer sofort bemerkbar machen, und weil diejenigen, die von der Natur profitieren, nicht unbedingt auch diejenigen sind, die sich mit den negativen Folgen auseinandersetzen müssen, wird das Interesse am Erhalt der Natur nicht konsequent verfolgt. Hier ist ein überindividuelles Leitbild erforderlich. Ziel des Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung ist, die Lebenssituation der gegenwärtigen Generation stetig zu verbessern, ohne dadurch die Zukunftsperspektive künftiger Generationen zu verschlechtern. Auf die natürlichen Ressourcen sollte deshalb nur in dem Ausmaß zugegriffen werden, in dem die Bestände nachwachsen (Hoffmann-Müller & Lauber, 2008).

Nachhaltiges Umweltverhalten gab es schon in früheren Zeiten, ohne dass es so bezeichnet wurde. Dies zeigt das von Zube (1991) geschilderte Beispiel:

Die englischen Siedler, die im 17. Jahrhundert in der Neuen Welt Kolonien gründeten, nahmen die noch unberührte Natur als unschöne desolate Wildnis wahr, die es zu erobern und auszunutzen galt. Die Sicht der dort lebenden Indianer war eine völlig andere. Deren hohe Wertschätzung der Natur rührte daher, dass sie sich als Teil der Natur verstanden. Deshalb wechselten die Indianer auch ihre Standorte, um die natürlichen Ressourcen nicht übermäßig zu beanspruchen. Damals gab es das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung noch nicht, sonst hätte man den Siedlern das Verhalten der Indianer als leuchtendes Beispiel für nachhaltiges Verhalten vor Augen führen können. Die nur an die Gegenwart denkenden Siedler interessierten sich nicht für den Zustand einer übermäßig genutzten, ausgeplünderten Natur, die man künftigen Generationen hinterlässt.

Das Leitbild der Nachhaltigkeit ist ein interdisziplinäres Konzept. Es umfasst drei Dimensionen: die ökologische, die ökonomische und die soziale Dimension. Es gilt, die natürliche Umwelt zu erhalten, eine dauerhaft tragfähige Wirtschaftsweise zu implementieren und den Bedürfnissen des Menschen Rechnung zu tragen. Die ökonomische Dimension spielt im Bereich Natur schon allein deshalb eine zentrale Rolle, weil die meisten und größten Eingriffe in den Naturhaushalt wirtschaftlichen Zwecken dienen. Im Leitbild der Nachhaltigkeit greifen alle drei Dimensionen ineinander.

Abbildung 4-10: Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung (Hacke et al., 2005, S. 3)

Inwieweit dem Leitbild entsprochen wird, lässt sich an der Nutzung und dem Verbrauch der Primärenergie, den Rohstoffen, dem Wasser und der Bodenflächen sowie an den Schadstoffen in der Luft und im Wasser ablesen (Hoffmann-Müller & Lauber, 2008).

Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes dienen dem Erhalt der natürlichen Umwelt, zum Beispiel werden Naturschutzgebiete ausgewiesen (Bayer & Grundmann, 2008). Die Natur bewahren beinhaltet jedoch nicht nur, Naturlandschaften und Naturelemente wie Bäume, seltene Pflanzen und vom Aussterben bedrohte Tierarten zu schützen52, sondern auch Natur im alltäglichen Lebensraum des Menschen zu erhalten oder wieder hinein zu holen. Damit tritt die soziale Dimension auf den Plan. Die Lebenswelt des Menschen sollte so beschaffen sein, dass die Bedürfnisse nach Bewegung und frischer Luft, nach Ruhe und Erholung, nach Rückzug und Alleinsein aber auch nach Kontakt und Kommunikation, nach sensorischer Stimulation, Anregung und Schönheit sowie nach Aneignung der Umwelt und Stärkung der Ich-Identität erfüllt werden, ohne dass erst weite Wege zurück gelegt werden müssen. Zur sozialen Dimension gehört die Kompatibilität zwischen Umweltbedingungen und individuellen Bedürfnissen, so dass sich am Ort des Wohnens zufrieden stellende Lebensbedingungen ergeben und sich der Mensch mit seiner Lebenswelt positiv identifizieren kann (Moser, 2009).

Der Anspruch auf eine Erfüllung der Bedürfnisse stößt indessen an Grenzen, wenn die künftigen Generationen dadurch beeinträchtigt würden und deren Wohlleben in Frage stünde.

Ein Beispiel für das Ineinandergreifen der drei Dimensionen ist der «nachhaltige Stadtpark»:

Um angesichts knapper kommunaler Mittel Kosten einzusparen, werden Stadtparks zunehmend zu «pflegeleichten» Grünflächen umgewandelt. Wegen des geringeren Pflegeaufwands wird die Vielfalt der Pflanzenwelt, die die Besucher fasziniert, reduziert. Die Aufgabe ist, die Verdrängung einer vielfältigen grünen Natur aus der Stadt zu verhindern, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen.

Wie die pflanzliche Vielfalt erhalten und nutzbar gemacht werden kann, zeigen z. B. der Prinz-Georg-Garten in Darmstadt und der Garten des Staudenzüchters Karl Foerster in Potsdam-Bornim. Im Prinz-Georg-Garten, der im 18. Jahrhundert als Lustgarten angelegt wurde, wird das Nützliche mit dem Dekorativen verbunden (Clausmeyer-Ewers, 2004). Man kann in dem kleinen Park spazieren gehen und in dem Wetter geschützten Gebäude am Ende des Gartens, in dem Regale mit Büchern stehen, sitzen und lesen. In den kunstvoll angelegten Beeten wird Gemüse angebaut, das zum Verkauf angeboten wird.

Die Gartenanlage in Potsdam-Bornim besteht aus einer Gärtnerei und einer Schauanlage mit einem Senkgarten, Steingarten, Herbstbeet und Frühlingsweg (Herling, 2001). Ein besonderes Element ist der Senkgarten, durch den Flächen mit unterschiedlichen Höhen geschaffen werden. Dadurch wird die Komplexität des Erscheinungsbilds erhöht, was den Garten noch anregender und interessanter macht. Hinzukommt, dass die Pflanzen auf den tieferen Ebenen gegenüber Witterungseinflüssen geschützter sind. Hinter einem Haus, vor dem der Garten liegt, befindet sich eine Staudengärtnerei, in der man die zuvor im Garten bewunderten Pflanzen sowie Bücher und Informationen zum Thema Garten erwerben kann.

Abbildung 4-11: Vielfalt der Pflanzenwelt im Stadtpark (eigenes Foto)

Abbildung 4-12: Der Prinz-Georg-Garten (Foto Gesa Lein-Kottmeier)

Im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsprojekts53 wurde das Leitbild der Nachhaltigkeit auf den Stadtpark angewendet. Dazu wurden Modellprojekte im Westfalen-park in Dortmund und in dem historischen Botanischen Obstgarten in Heilbronn durchgeführt. Eine wichtige Forschungsfrage war, wie sich durch Einbeziehung der ökonomischen Dimension die Vielfalt der Pflanzenwelt, die ein befriedigendes und bereicherndes Naturerleben in der Stadt bietet, sichern lässt. Ausgegangen wurde von der Idee des «nachhaltige Stadtparks» (Lein-Kottmeier et al., 2008).

Danach soll die Parkfläche genügend groß und abwechslungsreich bepflanzt sein, so dass im Park wie sonst nur im eigenen Garten geerntet werden kann. Die Nutzung der Wuchskraft der Pflanzen für wirtschaftliche Zwecke ist ein zentraler Aspekt. Das Ernten geschieht ohne Schmälerung des Erscheinungsbilds des Parks. Die eingebrachte Ernte wird in den angeschlossenen Betrieben zum Verkauf angeboten oder verarbeitet. So können im Blumenladen Sträuße der Saison aus lokalem Anbau verkauft oder im Restaurant Gerichte mit besonderen Kräutern oder Früchten serviert werden. Ein Teil der Ernte wird für Bildungsangebote, kunsthandwerkliche Arbeiten oder für die Herstellung von Produkten wie Lavendelöl, Tinkturen oder Teemischungen verwendet. Mit den erzielten Einnahmen werden die erforderlichen Mittel für den höheren Pflegebedarf erwirtschaftet.

Die Ergebnisse der durchgeführten Begleitforschung sprechen für die Tragfähigkeit dieser Idee (Hacke & Lohmann, 2009). Die Angebote werden nachgefragt. Die Möglichkeit, direkt im Park erzeugte Produkte erwerben zu können, bewerten die Besucher positiv. Einige haben Interesse an Floristikkursen und an Kursen zur Stauden- und Gehölzpflege. Die hier erzielten Einnahmen können zur Finanzierung eines anregungsreichen Stadtparks beitragen.

Das Leitbild der grünen Stadt

Aktuelle Entwicklungen sind zum einen die Ausdehnung der großen Städte, die zu Metropolregionen zusammen wachsen, zum anderen die Abnahme der Bevölkerung in wirtschaftlich weniger prosperierenden Regionen. Im ersten Fall hat man es mit «geballter» gebauter Umwelt zu tun, was sich im Wort «Ballungsgebiet» direkt widerspiegelt. In den Städten werden Bauflächen gebraucht, denn laut Prognose werden immer mehr Menschen in den Städten wohnen. Im zweiten Fall kommt es zu einem Rückgang des Gebauten und zu einer Zunahme nicht mehr benötigter freier Flächen. In beiden Fällen stellt sich die Frage nach einer bestmöglichen Allianz zwischen gebauter und natürlicher Umwelt.

Abschließend soll der Fokus auf den ersten Fall gerichtet werden, die Stadt als dem Lebensraum vieler Menschen54. Die grüne Stadt ist keine neue Erfindung. Bereits um 1900 hatte Howard das Konzept der Gartenstadt entwickel. In den 1950er Jahren, der Wiederaufbauphase nach dem zweiten Weltkrieg, war das Leitbild der aufgelockerten und durchgrünten Stadt maßgeblich (vgl. Röhrbein, 1986). Diesem Leitbild entsprechend sollten die Gebäude nicht höher sein als die Baumkronen. Sie sollten nicht zu dominant wirken. Doch ab den 1960er Jahren begann die Neubauphase, die Gebäude wurden höher, der Stellenwert des Grüns nahm ab. Eine Änderung war in den 1980er Jahren zu verzeichnen. Die Planung wurde kleinteiliger. Im Außenraum wurden wieder mehr Bäume gepflanzt, frühere Grünzüge wurden neu entdeckt. Ökologische Gesichtspunkte bekamen zunehmend Gewicht. Zehn Jahre später hielt das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung seinen Einzug. Das Bestreben, vermehrt Natur in Stadt zu holen, ist im Einklang mit der ökologischen und der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit.

Bislang bestand die grüne Natur im städtischen öffentlichen Raum aus Stadtparks, Staudenanpflanzungen, Grünflächen und Bäumen an Straßen und Wegen und auf Plätzen. In neuerer Zeit streben viele Städte an, Natur zu einem integralen Bestandteil der Stadt zu machen, das heißt sie in grüne Städte (green cities) zu verwandeln. Sie wetteifern um Auszeichnungen und um die Ehre, ein Jahr lang die grüne Hauptstadt (green capital) zu sein, sie profilieren sich mit Landes-, Bundes und Internationalen Gartenschauen, die der Stadt viele Besucher und damit wirtschaftliche Prosperität bescheren.

Abbildung 4-13: Gartenschau (eigenes Foto)

Es sind aber nicht nur die Touristen, sondern vor allem auch die Stadtbewohner, die von der grünen Stadt profitieren. Das typische Defizit an grüner Natur wird durch Begrünung der Stadt kompensiert. Hinzu kommt, dass die Menschen insgesamt gesehen über mehr persönliche Zeit verfügen können als in früheren Zeiten. Immer wichtiger wird deshalb eine Stadtplanung und Umweltgestaltung, die über das örtlich begrenzte «Gärtnern» in einzelnen städtischen Parkanlagen oder Hausgärten hinaus geht und sich stattdessen auf die grünen Freiflächen der Stadt in ihrer Gesamtheit richtet. Wie das in Zukunft aussehen könnte, war der Inhalt eines Gesprächs mit dem schwerpunktmäßig in Deutschland und Italien sowie vielen anderen Ländern der Welt tätigen Landschaftsarchitekten Andreas Kipar.

Zukunftsvision «green cities»?

Gespräch der Autorin (AF) mit Andreas Kipar (AK)

AF: Von «green cities» ist überall die Rede. Natur in der Stadt ist zu einem Thema geworden, dem sich keine Stadt mehr verschließen kann. Wie ist es dazu gekommen?

AK: Das funktionale Grün ist nicht mehr Thema, neu ist die Grüne Stadt-Bewegung. Ein Auslöser war sicherlich die Jahrtausendwende. Ein solcher Epochenwechsel bringt neue Fragen und Themen hervor wie zum Beispiel das Thema des Verhältnisses des Menschen zur Natur. Hintergründe der Grünen-Stadt-Bewegung sind:

• Immer mehr Menschen leben in Städten

• Es gibt eine Renaissance der Städte

• Man möchte in der Stadt leben mit den Gefühlen des Landlebens.

Die grüne Stadt ist zu einem life style geworden, man wünscht sich sowohl städtisch als auch Natur nah zu leben. Es begann mit den Pflanzen auf dem Balkon und den privaten Kleingärten, inzwischen geht es um den öffentlichen Raum. Man sieht das daran, dass das mediterrane Flair in den nordeuropäischen Städten angekommen ist.

Doch es kommt noch etwas weiteres dazu und zwar die Ängste der Menschen angesichts einer ungewissen Zukunft, in der es eine Fülle gesellschaftlicher Probleme und kein traditionelles Wachstum mehr gibt. Das hat es schon einmal gegeben und zwar in der Zeit des Biedermeier. In gesellschaftlichen Krisenzeiten zieht man sich zurück in eine harmonische Naturwelt.

Heute steht die Gesellschaft vor neuen Herausforderungen, bei denen die alten Mittel nicht mehr so recht greifen. Es muss mehr produziert als konsumiert werden. Ein neues Modell ist zum Beispiel, dass Gebäude Energie produzieren statt Energie zu verbrauchen.

AF: Die Rede ist von einem «Wettstreit der Metropolen». Zum Beispiel möchten sich die Städte mit dem Label «green city» schmücken oder sie bewerben sich darum, eine Gartenschau auszurichten. Was steckt dahinter?

AK: Es geht um Selbstdarstellung, durch Inszenierungen will man sich von anderen absetzen. Man will sich profilieren, zugleich aber auf der Welle mitschwimmen. Diese neue Welle ist nicht mehr die Ökowelle, die neue grüne Welle hat mit Technologie und Lebensstil zu tun.

AF: Leuchturmprojekte kosten viel Geld, so dass die Frage ist, ob man nicht lieber in die Verbesserung der alltäglichen Lebensqualität investieren soll, was allerdings dann nicht weiter ins Auge fällt?

AK: Wir brauchen Leuchtturmprojekte, um im Gespräch zu bleiben. Es geht um die Wahrnehmung. Wir können die Städte selbst nicht tout court umbauen, man kann aber, wie der Philosoph und Psychologe James Hillmann meinte, die Wahrnehmung schärfen, lenken und dadurch die Realität ändern. In Zukunft wird es nicht mehr um neue Planungsideologien gehen, wir müssen stattdessen neue Wahrnehmungsstrategien produzieren. Ein Beispiel ist die Strategie des Bürgermeisters von New York, der seine Stadt «größer und grüner» machen will. Am Times Square tut sich seit Mai 2009 eine neue Dimension des Urbanen auf. Anstelle von Autos stehen jetzt dort Liegestühle. Der Times Square soll zum Vorbild für eine grüne Stadt werden. Diese Aktion lässt sich als ein Baustein eine neuen Wahrnehmungsstrategie auffassen. Es wird nicht mehr geplant, gebaut und umgebaut, sondern der weltweit bekannte Platz wird infolge einer anderen Nutzung neu wahrgenommen.

Man braucht das Spektakuläre, das im Unterschied zum Alltäglichen keine Lobby hat. Das Alltägliche wird in der Praxis gesichert, es hat eine breite Lobby. Das Spektakuläre stößt dagegen auf Widerstände, nicht zuletzt auf Barrieren in der Verwaltung, die immer am Bisherigen festhalten wird und an alte Methoden gebunden ist.

AF: Sind urban farms55 ein tragfähiges Zukunftsmodell? Sie sehen nicht besonders schön aus, denn sie sind ja in erster Linie Nahrungslieferant und nicht vor allem Augenweide.

AK: Urban farms sind Teil einer Strategie, sie sind eine Vitrine, eine Art Schaufenster, um auszudrücken, dass man die Apfelsine nicht um die Erde fliegen muss, bevor man sie isst. Wenn Obama in Boston urban farms auf einem ehemaligen Fabrikgelände bauen lässt und die Frau des Präsidenten selbst zum Spaten greift, setzt er damit eine Entwicklung in Gang, es entsteht ein neuer Lebensstil. Damit wird zum Ausdruck gebracht: Amerika will in Zukunft friedlicher mit der Natur umgehen. Was das Erscheinungsbild betrifft: Es geht heute nicht mehr um eine ornamentale Natur, sondern um progressive Formen.

Abbildung 4-14: Spektakuläre Natur (eigenes Foto)

AF: Bilder sind zu einem unverzichtbaren Medium geworden. Texte werden knapp gehalten. Reichen Bilder aber aus, um komplizierte Sachverhalte zu übermitteln?

AK: Die Gesellschaft ist heute Bild-orientiert. Wir machen uns ein Image von den realen Dingen und Produkten. Hinzukommt: Pläne, die keiner versteht, sind frustrierend, sie erzeugen Widerstände. Auch deshalb wird die Visualisierung immer wichtiger. Dabei muss das Bild eher einem Wunschtraum entsprechen, es muss gar nicht realistisch sein. Es wird vielmehr idealisiert. Doch Bilder allein gehen nicht, man benötigt dazu immer eine kommentierende Geschichte. Aus diesem Grund brauchen wir den Kommentator, das heißt den Menschen, der den anderen zeigt, dass es geht.

AF: Sie haben das Mailänder Strahlenkonzept56 erdacht, ein strukturierendes Element im Flächennutzungsplan, das in Form von acht grünen Strahlen die Stadt mit dem Umland verbindet. Von diesen Strahlen gehen zusätzliche positive Effekte aus, indem bereits existierende Freiflächen, die möglicherweise als wenig beachtete Ecken vor sich hinkümmern, aufgewertet werden, ein durchdachter ganzheitlicher Ansatz. Ist dieses Konzept ein auf andere Städte übertragbares Modell? Und wie geht man vor, um es zu realisieren?

AK: Ein konkretes Beispiel, das zeigt, dass das Modell übertragbar ist, ist das aus den 1920er Jahren stammende Konzept von Schumacher in Hamburg. Es war ein klares Prinzip mit neun Strahlen, die von der Innenstadt ausgehend in alle Himmelsrichtungen verlaufen. An diesen Strahlen machen sich zentrale Orte fest. Hier an der Peripherie kann die Stadt wachsen. Die Strahlen stellen so etwas wie eine Leitlinie dar, die es erlaubt, in kleinen Schritten vor zugehen, ohne dass man das Ganze aus den Augen verliert. Denn wir kønnen nicht alles auf einmal machen, weil uns die Mittel dafür fehlen.

Solche Problemlösungen mit langer Zeitperspektive überfordern die Verwaltung. Deshalb muss es anders gemacht werden. Das Beispiel Mailand kann zeigen, wie es geht. Claudio Abbado kam nach seinem Abschied von den Berliner Philharmonikern zurück nach Mailand und stellte fest, dass es auch in Mailand Bäume geben sollte, wie er es in Berlin gesehen hatte. Solche Leute wie Abbado warten nicht darauf, dass sie aktiviert werden, sie werden von sich aus tätig.

Dann kam noch Renzo Piano hinzu, der Stararchitekt, der sich für die Bäume stark machte. Auch wenn er als berühmter Mann so gut wie unangreifbar ist, so wurde er doch heftig kritisiert. Bei nicht oder bei weniger berühmten Leuten wären die Bäume in Mailand nicht zur Sprache gekommen und erst recht nicht dort hingekommen.

Abbildung 4-15: Bäume vor dem Mailänder Dom (Foto Andreas Kipar)

Wir brauchen Bauflächen in den Städten, denn immer mehr Menschen werden in den Städten wohnen. Auch hier ist das Strahlenkonzept von Nutzen: Wir können entlang der Strahlen an den Rändern nachverdichten. Nachverdichtung muss nicht heißen, dass innerstädtische Freiflächen verloren gehen.

AF: Sind Provisorien nicht das Gebot der Stunde? Also erst einmal ausprobieren, ob es geht, bevor man viel Geld ausgibt?

AK: Was wir machen, ist «work in progress», es sind Stufenpläne, die eine gute Organisation im Hintergrund erfordern.

Das Problem ist, dass die normale Verwaltung das nicht macht, sie setzt Beschlüsse um. Provisorien sind ihr fremd. Andererseits sind Provisorien wichtig, wenn man etwas erproben will.

Abbildung 4-16: Bäume auf Probe (Foto Andreas Kipar)

AF: Der Baum ist ein besonderes Naturelement. Was sagen Sie als Landschaftsarchitekt dazu?

AK: Der Baum ist ein mächtiges Symbol. Er überlebt uns. Zugleich machen wir daran unsere Kindheitserinnerungen fest. Man hat zum Beispiel unter einem Baum gespielt, man ist darauf geklettert, man hat sich dahinter versteckt. Der Baum hat auch eine religiöse Dimension. Wenn sich die Gesellschaft von der offiziellen Religion, die die Kirche vertritt, löst, braucht sie wieder heidnische Symbole. Und dann noch etwas: Bäume können vielfältig sein. Verschiedene Baumarten an einem Ort schaffen Abwechslung, zum Beispiel hat man in St. Pauli in Hamburg ausdrücklich verschiedene Baumarten gepflanzt. Das Gegenteil ist eine klassische Allee, hier stehen dieselben Bäume in Reih und Glied. Bäume sind so ein Mittel, um Vielfalt zu erzeugen und damit auch ein Baustein der neuen Wahrnehmungsstrategie.

AF: Was sagen Sie zum Verhältnis von gebauter Umwelt und den freien Flächen in der Stadt: Verschiebt sich hier etwas, gibt es eine Umgewichtung?

AK: Der öffentliche Raum erlebt eine Renaissance, was zum einen daran liegt, dass wir insgesamt nicht mehr so viel Gebautes brauchen, die Zukunft liegt im Ungebauten. Das sagt sogar ein Architekt wie Norman Forster. Freiflächen sind keine Restflächen mehr, sie sind die Potentiale der Zukunft. Unseren Masterplan für die Stadt Essen haben wir dementsprechend betitelt mit «Freiraum statt Stadtraum». Das ist eine Botschaft.

AF: In welchen Formen sollte Natur in der Stadt verwirklicht werden?

AK: Pflanzen als Bodendecker sind eine Perversion, der Masseneinsatz von Pflanzen stellt immer eine Vergewaltigung der Natur dar. Statt Bodendeckern braucht man Pflanzen, an denen man den Wechsel der Jahreszeiten ablesen kann. Pflanzen in der Stadt erzeugen außerdem ein bestimmtes Flair, eine bestimmte Atmosphäre.

Dazu ein Beispiel: Präriepflanzen, die in Amerika heimisch sind, tragen Weite, nämlich die Weite der Prärie, in die Stadt hinein.

In Deutschland könnte das die Heide sein. Jede Region hat etwas Spezifisches. Diese regionale Natur, die wieder in die Städte kommen wird, prägt die Stimmung der Stadt. Hierbei kommt es nicht auf Quantität sondern auf Qualität an. Denn es geht nicht um so und so viel Quadratmeter Grünfläche, sondern um die Erzeugung von Atmosphäre. So kann es sein, dass eine Stadt grün wirkt, obwohl gar nicht so viel Grün da ist. Sie macht aber einen grünen Eindruck.

AF: Man kann also gar nicht sagen, wie viel Grün es in der Stadt geben sollte?

AK: Es wird in Zukunft immer mehr darum gehen, das Grün mit dem öffentlichen Raum zu verflechten, Barrieren abzubauen, neue Verbindungen zu schaffen und komfortable Aufenthaltsqualitäten anzubieten. Dabei kann ein gut positionierter Baum mehr wert sein als zwanzig willkürlich positionierte Artgenossen.

AF: Wie sieht es mit der Bürgerbeteiligung in den «green cities» aus?

AK: Das Gärtnern der Bürger, indem sie zum Beispiel den eigenen Vorund Hausgarten hegen und pflegen, ist nur ein Anfang. Das «city gardening» ist ein Schritt weiter: Die Bürger kultivieren die Flächen in öffentlichen Räumen. Hier bieten sich bemerkenswerte Sinn stiftende Betätigungsfelder für die nicht mehr erwerbstätige Bevölkerung an. Weiter geht es mit Investitionen für den Stadtumbau in Form von City Fonds. Anstelle des Ökogedankens ist der Wirtschaftsgedanke getreten: die grüne Stadt als life style und als Geldanlage. Noch ein anderer Punkt, die Beteiligung der Bürger betreffend: Planung kann heute nicht mehr allein am Schreibtisch erfolgen, die Stadtentwicklung geschieht vor Ort mit den Menschen, die dort leben.

AF: Ist «Nachhaltigkeit» vielleicht nur ein Schlagwort?

AK: Nachhaltigkeit hat etwas mit Gartendenken zu tun. Keiner holt aus dem Boden das Letzte raus. Verallgemeinernd: Nicht alles, was wir können, sollten wir auch tun.

AF: Der Erholeffekt von Natur ist unbestritten. Es gibt etliche empirische Befunde dazu. Sind Erholung und Gesundheit Themen, die die grüne Stadt voran bringen können?

AK: Die Gesundheit wird immer wichtiger. Schon aus diesem Grund braucht man grüne Städte. Beispielsweise liegt Mailand 80 Tage im Jahr über dem Feinstaub-Limit, was Bronchialbeschwerden zur Folge hat. Das Pflanzen von Bäumen ist aus diesem Grund auch ein Gesundheitsthema.

AF: Zum Schluss noch die Frage zum Verhältnis von gebauter Umwelt und Natur. Offensichtlich ist man auf dem Wege zu einer Symbiose? Die frühere Kontrastierung von Natur und Kultur ist wohl nicht mehr up to date?

AK: Positive Beispiele sind das Zusammenwirken von Karl Friedrich Schinkel und Peter Joseph Lenné im 19. Jahrhundert sowie die Zusammenarbeit von Leberecht Migge und Ernst May, die in den 1920er Jahren die Ansätze der Gartenstadtbewegung mit den Zielen des Neuen Bauens verknüpft haben. May setzte dabei auf eine einfache Bauweise mit vorgefertigten Bauteilen, funktional optimierten Grundrissen und einem hohen Freiraumbezug. Es fand auf diese Weise eine Korrespondenz zwischen Gebautem und der freien Landschaft statt. Diese Korrespondenz geht verloren, wenn es schnell gehen muss, wenn, wie zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, erst einmal Wohnungsraum geschaffen werden muss.

Wir sind dabei, unsere Städte zu schleifen. Im 19. Jahrhundert wurden aus Wallanlagen Parkanlagen. Heute bauen wir Barrieren des Industriellen Zeitalters ab und gestalten die Stadt wieder flüssig. Man füllt nicht mehr nur irgendwelche Lücken, sondern schafft neue Lebensadern für den Organismus Stadt. Auch durch diese Entwicklung verschwinden die Gegensätze zwischen gebauter und natürlicher Umwelt, es entsteht eine symbiotische Beziehung zwischen Natur und Kultur. In der grünen Stadt ist der Gegensatz zwischen Natur und Kultur aufgehoben. Die grüne Stadt lehnt sich stattdessen immer mehr an die Kultur an. Die romantische Natur spielt dabei jedenfalls keine zentrale Rolle mehr.

Grün als Symbol

Das Wort «grün» bezeichnet mehr nur einen Farbe. Grün war schon in früheren Zeiten ein Symbol für Hoffnung. Abgeleitet von der grünen Natur ist Grün zu einem Symbol für Umweltbewusstsein und umweltverträglichem Handeln geworden. Auch Lösungsansätze mit dem Ziel, die Natur zu bewahren, werden gern mit dem Label «grün» versehen. In der grünen Stadt ist das Grün in Form von Bäumen, Pflanzen und Grasflächen physisch greifbar. Zugleich symbolisiert die grüne Stadt die Allianz von Natur und Kultur bzw. von natürlicher und gebauter Umwelt. In der grünen Technologie (green technology) steht «Grün» nicht mehr nur für die sichtbare grüne Natur und für Nachhaltigkeit, sondern repräsentiert das künftige Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Mit grüner Technologie kann der Mensch die Ressourcen der Natur in einer ökologisch, wirtschaftlich und sozial verträglichen Weise nutzen und die möglichen negativen Folgen seiner Eingriffe gering halten. Die Anwendung und konkrete Umsetzung dieser neuen Technologien erfordert indessen die Akzeptanz des Menschen. An dieser Stelle ist das theoretische und empirische Wissen der Psychologie gefragt.