3 Natur wird

genutzt und gestaltet

In diesem Kapitel wird dem Thema der Nutzung und Gestaltung von Natur nachgegangen. Der Mensch hat im Laufe seiner Phylogenese gelernt, zu seinem Nutzen in die Entwicklung der Natur einzugreifen. Zu den ersten Handlungen in dieser Richtung gehörte der Ackerbau, der ihn unabhängiger davon machte, was er als Jäger und Fischer in der freien Natur vorfand. Er nutzt die Natur, um seine elementaren Bedürfnisse nach Nahrung und Sicherheit zu befriedigen. In seiner Rolle als «Macher» ist der Mensch kein kontemplativer Betrachter, sondern ein aktiv Handelnder, der sich der Natur gezielt bedient. Damit wird die aktive Komponente in der Mensch-Natur-Interaktion ins Blickfeld gerückt, wobei anzumerken ist, dass interaktive Beziehungen grundsätzlich immer beide Wirkungsrichtungen einschließen. In diesem Kapitel dominiert die Richtung Mensch => Natur.

Grüne Natur in der Stadt z. B. an Straßenrändern, auf öffentlichen Plätzen, Spielplätzen, städtischen Freiflächen, im Außengelände von Kindertagesstätten, Schulen, Kliniken und an sonstigen Orten dient nicht nur dazu, die individuelle Lebensqualität und das Wohlbefinden der Menschen zu steigern, sondern zielt auch darauf ab, die städtische Umweltqualität zu verbessern. Auf diesem Wege kann sich die Stadt z. B. als «grüne Stadt» einen Namen machen.

Sowohl auf der individuellen als auch auf der kollektiven bzw. Makroebene wird Natur nicht nur physisch-materiell, sondern auch immateriell genutzt. Zu den materiellen Nutzungen gehört die Verwendung von Rohstoffen und natürlichen Materialien und die Wahl von Standorten. Günstige Standorte waren in der Vergangenheit Anhöhen, um dort Burgen zu bauen, von denen aus sich das Umland kontrollieren ließ. Heute installiert man dort einen Großsender oder ein Luxushotel mit Liegewiese und Skilift (Freyer, 1966).

Abbildung 3-1: Günstiger Standort für eine Burg (eigenes Foto)

Eine vorrangige Nutzung ist die Verwendung von Natur als Gestaltungsmittel. Naturelemente dienen als Bausteine der Gestaltung von Innen- und Außenräumen, Häusern, Gebäuden, Siedlungen und Städten, privaten und öffentlichen Bereichen, Gärten, Stadtparks und Verkehrsanlagen. Natürliche und gebaute Umwelt bilden eine gestalterische Einheit.

Um eine immaterielle Nutzung handelt es sich z. B. bei der Ausnutzung des Erholeffekts der Natur. Sowohl der Mensch als Individuum als auch Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen nutzen die Erholwirkung der Natur. Erste Ansätze in dieser Richtung waren die antiken Asklepien32, später die Kurparks, in neuerer Zeit sind es die therapeutischen Gärten.

Immateriell ist auch die Nutzung des Anregungspotentials natürlicher Umwelten. Fantasie und Kreativität werden beflügelt, es ergeben sich zahlreiche Themen und Motive für Sagen und Märchen, für Spiele und künstlerische Werke. Dies gilt sowohl für die «harmonische» erholsame als auch für die unheimliche und die mächtige Natur. Zum Beispiel wurden Vulkane in der Mythologie zu zornigen Bösewichtern, die sich rächen, weil man sie zu wenig beachtet hat.

3.1

Individuelle und kollektive Nutzung von Natur

Das materielle Verhältnis des Menschen zur Natur wurde durch zwei Entwicklungen grundlegend verändert: beim Übergang vom Nomadentum zur Sesshaftigkeit im Neolithikum und im Zuge der Industrialisierung vor rund 200 Jahren (Freyer, 1966). Die Sesshaftigkeit ging mit dem Ackerbau einher, der die Landschaft verwandelte. Felder wurden angelegt, um Nahrungsmittel zu erzeugen, Wälder zur Holznutzung und zur Gewinnung von Ackerfläche gerodet. Im Zuge der zweiten Entwicklung kam es dann zu einer Naturnutzung in einer bislang nicht gekannten Größenordnung. Im Laufe und nach der Industrialisierung verwandelten sich die kleinen Äcker in weitläufige Getreidefelder, aus Hühnerhöfen wurden Geflügelfarmen, aus Obstgärten Obstanbau-Gebiete. Parallel dazu weitete sich die Nutzung aus. Gewässer wurden zu Nutzwasser und Bäume zu Holzlieferanten. Der Boden und die natürlichen Ressourcen wurden intensiv genutzt. Nicht mehr nur einzelne Menschen oder kleine Gruppen, sondern große Unternehmen begannen, Nutzen aus der Natur zu ziehen. Seitdem hat man zwei Ebenen zu berücksichtigen (vgl. Franz, 1989):

• die individuelle Ebene oder Mikroebene, auf der das Nutzungsverhalten einzelner Menschen und kleiner Gruppen analysiert wird

• die Aggregat- und Makroebene, auf der die Naturnutzung von großen Kollektiven und von Unternehmen, Institutionen, Städten und Ländern untersucht wird.

Die Frage nach den Motiven eines Menschen, der im Stadtpark unterwegs ist oder in die Berge fährt, bezieht sich auf die Mikroebene. Die Frage, warum eine Stadt die Durchführung einer Baumpflanzaktion beschließt, betrifft die Makroebene. Ein Tourist fährt in die Berge, weil er dort am intensivsten die Weite der Landschaft erleben kann. Für Reiseunternehmen ist die Berglandschaft eine Region, die sich kommerziell vermarkten lässt. Der Wanderer bewundert die alten Bäume, für die Möbelindustrie sind Bäume das Rohmaterial, um hochwertige Möbel im oberen Preissegment herzustellen. Unternehmen und Staat verstehen es, in viel größerem Umfang, als es der einzelne Mensch vermag, aus der Natur Gewinn zu ziehen. Der Bau eines Staudamms und die Abholzung von Wäldern sind Vorhaben im großen Stil.

Die Naturnutzung eines einzelnen Menschen verkörpert z. B. das Bild der dänischen Malerin Sophie Holten (1858-1930) «Die Holzsammlerin» (vgl. Abbildung 3-2, S. 132).

Abbildung 3-2: Die Holzsammlerin (mit freundlicher Genehmigung von Wolfgang Lührs)

Die Grenze zwischen individueller Naturnutzung im umweltverträglichen Ausmaß und einer Nutzung durch Kollektive und Unternehmen, die die Natur spürbar verändern, ist nicht immer klar zu ziehen. Ein Beispiel ist der Erwerb eines Grundstücks durch einen Investor mit der Intention, auf diesem Grundstück möglichst viele Wohneinheiten zu bauen und diese dann gewinnbringend zu vermieten oder verkaufen. Der Investor, der die Nähe der Natur als Mittel nutzt, um finanzielle Gewinne zu erzielen, kann eine einzelne Person, aber auch ein Unternehmen sein. Parks, Grünbereiche sowie Naturgewässer wirken sich Wohnwert steigernd aus, so dass man für Häuser und Wohnungen höhere Kaufpreise erzielen und höhere Miete verlangen kann, wie More et al. (1982), Crompton (2001) sowie Hoffmann & Gruehn (2010) nachgewiesen haben. Allerdings hängt der Gewinn dann auch davon ab, inwieweit die Umgebung durch die Baumaßnahmen nicht an Wert verliert.

Das positive Image, das dem Natürlichen anhaftet, wird in der Politik, Werbung, der Tourismus- und Modebranche sowie im Bereich des Gesundheitswesens und der Ernährung genutzt. In der Politik ist der Verweis auf Natur eine verbreitete populäre Form der Argumentation. Als «natürlich» wird hingestellt, was einen positiven, Vertrauen erweckenden Eindruck machen soll. In einer säkularisierten Gesellschaft, in der man sich nicht mehr einfach auf Gott berufen kann, zieht man gern die Natur als Legitimationsinstanz heran (Bahrdt, 1974). Die Natur gibt vor, was «natürlich» und damit richtig ist. Man glaubt, damit einen Maßstab gewonnen zu haben. Eine verstärkte Hinwendung zur Natur kann indessen auch eine Reaktion auf Ängste sein, die in Krisenzeiten verstärkt auftreten. Man flüchtet in die vermeintlich heile Welt der Natur, wenn die Gesellschaft an Stabilität verliert und keine Sicherheit mehr bietet33. Auf der Makroebene wird beides aufgegriffen, zum einen in Form von Untergangsprophezeiungen, dass die Natur nicht mehr zu retten sei, zum anderen im Suggerieren einer Welt, die von Stress und Zwängen befreien kann.

Die Maler der Endzeit und die Gestalter von Traumreiseprospekten finden beide das Ihre auf diesem Planeten, aber beide blenden das weite Feld zwischen den Extremen aus (Weder, 2003, S. 134).

Natur in der Werbung

Reiseveranstalter und die Werbebranche beziehen sich gern auf das Klischee einer heilen Natur. Der Inkongruenz erzeugende Kontrast zwischen Technik und Natur wird bewusst eingesetzt, um die Aufmerksamkeit zu wecken, z. B. indem man ein Auto mitten in der Natur platziert. Die Annahme ist, dass die Lust am Autofahren und damit auch die Bereitschaft, ein Auto zu kaufen, zunimmt, wenn die positiven Gefühle, die mit der Natur verbunden werden, auf das Auto transferiert werden. Die positive emotionale Reaktion auf Natur wird hier gezielt ausgenutzt.

Die Automobilwerbung thematisiert Ansichten von der Straße gerne durch Bilder von Automobilen auf Küsten- oder Bergstraßen … Von Grün (z. B. Wald) eingehüllte Straßen stehen für das Eintauchen in die Landschaft und die Freude an der Bewegungsmöglichkeit (Schönhammer, 1994, S. 89).

Die Kataloge der Reiseveranstalter verheißen schöne Landschaften mit Schnee bedeckten Gipfeln in der Ferne, Wanderwege mit Bergpanorama, bizarre Eislandschaften mit Pinguinen. Auch Gartenschauen, die auf Länder-, Bundes- und internationaler Ebene veranstaltet werden, sind Orte, zu denen man hinreist. Touristische Ziele unter der Rubrik «Abenteuerreisen» sind die Wildnis, das Fremde und Unbekannte, wobei zugleich versprochen wird, dass man auf Komfort nicht zu verzichten braucht. Es sei gar nicht erforderlich, sich in die Eislandschaft mit den exotischen Vögeln hinein zu begeben, weil man die Szenerie vom Kreuzfahrtschiff aus erleben könne.

Abbildung 3-3: Autowerbung mit Naturkulisse

Abbildung 3-4: Modenschau im alten Garten (Katalog MarcCain 2008, S. 21)

In der Modebranche wird z. B. die Natur als nobler Hintergrund verwendet. Die neue Mode wird in einem alten Garten, in dessen Hintergrund man ein prächtiges Landhaus zu sehen glaubt, oder in einer großartigen Parklandschaft wirkungsvoll in Szene setzt.

Zugleich wird angesichts dieser Kulisse suggeriert, dass die gezeigten Kleidungsstücke aus natürlichen Materialien bestehen. Eine wirtschaftliche Nutzung der Wertschätzung des Natürlichen findet sich im großen Stil auch in der Wellness-Branche und im Ernährungssektor: Mit dem Verkauf von Gemüse aus dem «biologischen Anbau» kann man höhere Preise erzielen. Das Wort «biologisch» wird mit Natürlichkeit und Gesundheit assoziiert.

Nutzungsspuren

Durch die verschiedenen Nutzungen wird die Natur mehr oder weniger verändert. Das Ausmaß der Veränderung kann geringfügig, aber auch unübersehbar und einschneidend sein. Zum Beispiel verändert das Wandern oder Spazieren gehen einzelner Menschen die Natur nur minimal und nur an bestimmten Stellen. Sind es dagegen viele Menschen, die z. B. einen abkürzenden Weg gehen, entsteht ein Trampelpfad (vgl. Abbildung 1-23). Die kollektive Nutzung bewirkt, dass die grüne Fläche in einem bestimmten Ausschnitt in einen nicht mehr grünen Weg verwandelt wird.

Beispiele für einschneidende, nicht zu übersehende Veränderungen der Natur werden in Kapitel 4.1 dargestellt. Hier sei vorab nur die Veränderung der Naturlandschaft durch «littering» genannt, das heißt deren Nutzung als Müllablageplatz.

Tabelle 3-1: Beispiele für die Nutzung von Natur auf unterschiedlichen Ebenen

Abbildung 3-5: Littering im Umland der Großstadt (eigenes Foto)

Die Differenzierung zwischen Nutzungen auf der Mikro- und der Makroebene ist wichtig, wenn es um den Schutz der Natur geht. Strategien, die auf die Veränderung individuellen Verhaltens gerichtet sind, reichen nicht aus, wenn in erster Linie Kollektive für die Schäden verantwortlich sind.

3.2

Nutzung natürlicher Ressourcen

Unter natürlichen Ressourcen versteht man Pflanzen- und Tierwelt, Biotope, Wasser, Boden, Bodenschätze, Luft und Sonneneinstrahlung. Dementsprechend umfasst die Ressourcennutzung ganz Verschiedenartiges. Umweltverträgliche Nutzungen sieht man heute in Museumsdörfern und Ethnografischen Museen, in denen die Naturnutzung in früheren Zeiten - vor der Industrialisierung - gezeigt wird. Vor vielen Jahrhunderten hat man z. B. im nordeuropäischen Raum im Dachbereich Wasser undurchlässige Birkenrinde verwendet, die man unter die Grasdächer legte, um die Häuser vor Nässe zu schützen.

Abbildung 3-6: Birkenrinde als Schutzschicht gegen Feuchtigkeit im Museumsdorf in Araisi in Lettland (eigenes Foto)

Die Birke lieferte darüber hinaus Rohstoffe wie Baumaterial und Brennholz. Ihre Rinde diente auch noch als Schreibmaterial.

Ein Beispiel für eine Natur verändernde Nutzung ist das Betreiben einer Obstplantage. Hier wird stärker in die Natur eingegriffen als bei der individuellen Ernte im Garten, denn es werden Obstbäume gezüchtet, die es zuvor in dieser Form noch nicht gegeben hat. Es ist keine Wiese mehr mit einzeln stehenden Obstbäumen darauf; Obstplantagen erinnern vielmehr an Baumschulen; die nicht zu hohen, die Ernte erleichternden Bäume stehen dicht beieinander in Reih und Glied34.

Die Ressourcen der Natur wurden und werden nicht nur genutzt, um Ernteerträge zu steigern oder den Menschen ein komfortableres Leben zu ermöglichen, sondern immer auch, um die Existenz zu sichern. Dies wird im Folgenden am Beispiel der Aneignung einer Extremlandschaft und deren Nutzung veranschaulicht.

«Alles ist Menschenhand»

(von Richard Röhrbein)

Die wesentlichen Elemente einer Landschaft sind nicht selten Ausdruck der Tätigkeit des Menschen. Dies lässt sich am Beispiel der Nordseeinsel Pellworm veranschaulichen. In der einförmigen, aus von Meerwasser durchzogenen Schlammablagerung und einer Schlick überzogenen ebenen Landschaft unter weitem Himmel drängt sich das Bild einer noch unberührten Uranfänglichkeit auf. Doch vieles daran ist Menschenwerk.

Die Extremlandschaft Pellworm

Die nicht vorhandene Topografie und die geringe Zahl an Bäumen, der starke Einfluss von Klima und Witterung mit jahreszeitlich typischen Formen eines einerseits offenen wie andererseits bedeckten Himmels, dem Kontrast von strahlender Himmelsbläue oder Sturm mit mitgeführten dunklen Wolken, die bedrohlichen Lebensverhältnisse und der andauernde Kampf der Bewohner dagegen machen die Insel zu einer «Extremlandschaft». Eine solche Landschaft steht unseren unmittelbaren Vorstellungen von Natur und Landschaft entgegen, die dominiert sind von Bildern wie der mitteldeutschen Landschaft mit ausgeprägten Topografien, also Berg und Tal, Wald und Wiesen sowie von Äckern umgebenen Dörfern, in der sich der Mensch von Tieren umgeben auf den Höhen befindet und ins Tal schaut, in eine geordnete und anmutige Welt. Völlig anders ist die Landschaft des Meeres. Die dem Meer abgerungene agrarisch bestimmte Existenz aus der Vergangenheit wirkt bis in die Gegenwart hinein und zwar in ihrem äußeren Erscheinungsbild wie in der verinnerlichten Angst- und Kampf-Identität. Dies macht immer noch auch ihre «Natur» aus.

Zur Geschichte

Um das Jahr 1000 beginnt die Besiedlung. Menschen mit Herkunftsländern zwischen dem niederländischen Friesland und dem dänischen Jütland werden als die ersten Siedler angesehen. Push- und Pull-Faktoren spielten bei der Besiedelung eine Rolle: Ausgelöst durch den Bevölkerungsüberschuss in ihren Heimatländern wurden sie verdrängt und zugleich angezogen durch die in Aussicht stehenden reichen Ernten aus dem fruchtbaren Boden. Nur dieser Druck und eine damit einhergehende Not machen den «Mut der Verzweiflung» verständlich, hier landwirtschaftlichen Anbau und Besiedlung zu wagen. Dieser war wahrscheinlich anfänglich auf die sturmarmen, sicheren Sommermonate begrenzt gewesen. Die Siedler verstanden ihr Handwerk und besaßen Wagemut, Willen und Durchhaltevermögen.

Im Laufe der Jahrhunderte haben sich die geografischen Verhältnisse durch häufige Sturmfluten mit erheblichen Landabbrüchen laufend verändert. Zehntausende Menschen ertranken mit ihren Tieren, viele Quadratkilometer fruchtbaren Landes versanken in den Fluten. Das Land war auf Jahre hinaus versalzen und damit unfruchtbar. Die Zahl und die teilweise dichte Folge der gefährlichen Sturmfluten ist dabei noch viel höher als die bekannten Sturmfluten. Immer wiederkehrende Bedrohungen prägten das Land, die innere Verfassung und Befindlichkeit seiner Bewohner. Sie tun dies im Grunde noch immer.

Der Anschluss an die Zivilisation erfolgte erst Mitte der 1960er Jahre, als die Insel an das Strom- und Frischwassernetz des Festlandes angeschlossen wurde. Die Fährverbindungen zwischen Pellworm und dem Festland wurden ausgebaut. Die Jahrhunderte davor waren geprägt durch das rau Elementare, bitter Existentielle, karg Wirtschaftliche und nüchtern Utilitäre sowie durch die Alternative von «deichen oder weichen». Im Geschichtsbild sind die bitteren, von Zerschlagung des mühselig Geschaffenen und Preisgabe langfristig gewahrter Eigentumsrechte und Deichsicherungsverpflichtungen, Not und Vertreibung, von Verlust und Tod sowie der Kampf dagegen nachdrücklich verankert. Zum Gesamtbild gehören indessen nicht nur Not und Kargheit, sondern auch Symbole von Wohlhabenheit wie reichgefüllte Kornkammern, riesige Muskel strotzende Ochsen sowie wohlhabende Bauernfamilien, einflussreiche Deichgrafen-, Amtmanns- und Pastorengenerationen.

Der stete Wolkenflug über der Insel mit schnell wechselndem, häufig sonnigem Wetter macht Pellworm nicht nur zu einem erfolgreichen Experimentierfeld für Energiesparmaßnahmen, sondern auch zu einem bevorzugten, being away bietenden

Aufenthaltsort für frische Luft liebende Städter. Die Bevölkerung auf Pellworm beläuft sich heute auf rund 1200 Menschen. In der Sommersaison sind etwa doppelt so viele Menschen auf der Insel. Der enge Verbund aus noch weiterhin existierender Landwirtschaft und dem Fremdenverkehr kann als das Pellwormer Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen weitgehend vom Dienstleistungsbereich geprägten nordfriesischen Inseln angesehen werden. Die Preisgabe der Insel nach starker Zerstörung und erheblichen Verlusten konnte abgewendet werden, wobei Gründe der regionalen Küstensicherung des Festlands den Ausschlag gaben. Trotz erheblicher zwingender jährlicher Haushaltszuschüsse für eine physische Fortexistenz wie die Sicherung gleichwerter Lebensverhältnisse als Staatsziel wird die Frage gegenwärtig nicht mehr gestellt.

Topografie

Pellworm ist Teil des norddeutschen und dänischen in der Eiszeit entstandenen «platten Landes». Natur spielt sich zwischen minus zwei bis plus zwei Metern ab. Der eingedeichte Inselboden liegt wie in einer Wanne unterhalb des Meeresspiegels. Dieser Tatbestand stellt neben der physischen Bedrohung ein besonderes psychologisches Gefahrenmoment dar: Es gäbe kein Entrinnen, wenn die Deiche nicht halten. Die Lage unter dem Meeresspiegel birgt so besondere Gefahren in sich und erfordert vorbeugende Maßnahmen. Künstliche Erdbewegungen, Aufschüttungen wie Abgrabungen sind das bestimmende Momente der Existenzsicherung und Kultivierung zu einer lebensfähigen, im Wesentlichen agrarischen Basis.

Der Schutz gegen das offene Meer geschah wie auch auf den kleineren Halligen durch Aufhöhungen in Form von Deichen und Warften.

Abbildung 3-7: Warften auf flachem Inselboden (mit freundlicher Genehmigung von Wolfgang Werkmeister)

Die Besiedelung für die vornehmliche agrarische Produktion erfolgte über die Jahrhunderte auf Warften. Diese rund 150 punktuellen Anhöhungen bestimmten das Landschaftsbild. Dies gilt auch heute noch, obwohl im Laufe der Zeit rund 50 Warften «wüst» gefallen sind. Aus Landschaftsschutzgründen sind sie noch vorhanden.

Im Jahr 1825 fanden die letzten Deicheinbrüche mit Überschwemmungen und Zerstörungen auf der Insel statt. Seitdem blieb die Insel im Wesentlichen verschont, ohne jedoch als sicher zu gelten. Mehr Sicherheit gibt es erst seit den wesentlichen Deicherhöhungen nach der «Hollandflut» von 1953 und der «Hamburgflut» von 1962. Seitdem könnte im Prinzip von einem Hausbau auf Einzelwarften abgesehen werden. Wenn der Bau von erhöht liegenden Häusern dennoch fortgesetzt wird, geschieht dies aus Gründen des baulichen Erscheinungsbilds und wegen der Kostenersparnis.

Entwässerung

Gegen die inneren Gefahren durch das Wasser, den Niederschlägen und dem hohen Grundwasserstand schützte man sich durch Vertiefungen in Form entwässernder Gräben und eines Sielsystems. Der Inselboden ist von einem engmaschigen Grabensystem durchzogen. In geringem Abstand von wenigen Metern sind die Felder leicht zur Mitte hin aufgewölbt. Die seitlichen Ränder sind entsprechend leicht vertieft. Sie bilden den ersten Ansatz des Entwässerungssystems.

Dieses System führt das anfallende Wasser über eine Hierarchie von Grabentypen in den Tiefpunkt der Insel. Von dort aus gelangt das Wasser in das große Sammelbecken hinter dem alten Hafen und dann über das Schüttsiel in das Meer. Weitere Sielzüge ergänzen dieses Hauptelement der Entwässerung. Enger gerasterte Ackerflächen und nur von weitläufigeren Gräben umgebende Weideflächen wechseln sich ab. Sie prägen das Erscheinungsbild.

Windschutzmaßnahmen

Zu dem Landschaft prägenden Bild gehören des Weiteren die Warften mit den drei Elementen:

• der Windschutzpflanzung um die Hofgebäude

• der Baumreihe vor dem Haus

• den in den Windschutzpflanzungen liegenden Nutz- und Schmuckgärten.

Um die Größenordnung der Windschutzpflanzungen und damit ihren Beitrag zum Landschaftsbild zu bestimmen, gehen wir einmal von der traditionellen Bauernhausbreite (inklusive Scheune und Stall) von 40 Metern aus: Mit seitlichen Ergänzungsflächen für die Erschließung, den Warftböschungsflächen und ihrem Fuß von etwa 20 Metern, ergibt das in etwa eine Grundstücksbreite von 60 Metern. Die Grundstückstiefen sind zwar sehr unterschiedlich, doch man kann von einem durchschnittlichen Maß von 80 Metern hinter dem Haus ausgehen. Hiermit ergibt sich mit der Erschließungsseite von etwa 20 Metern eine Gesamtgrundstückstiefe von rund 100 Metern. Diese Grundstücksfläche von 60 mal 100 Metern wird nun an drei Seiten von der Windschutzpflanzung eingefasst. Ausgespart bleibt die nördliche Seite, die meistens nur locker bis gar nicht eingefasst wird. Das Haus wird von hier aus erschlossen. Im Weiteren folgt hieraus die Anordnung des in der Windschutzpflanzung angeordneten Nutz- und Schmuckgartens in günstiger Südlage vor der Wohnseite.

Vor der südlichen Wohnseite wurden traditionell eine Reihe von meistens fünf bis sieben Ulmen gepflanzt. Ihr Blätterdach schützte im Sommer vor Hitze. Im Winter –blätterlos- konnten die kärglichen Sonnenstrahlen noch etwas zur Erwärmung beitragen. Nach dem «Ulmensterben» in den 1970er Jahren wurde der Baumbestand teilweise durch Anpflanzungen widerstandsfähiger Linden ersetzt. Abweichungen von dieser Regelanordnung auf der von Erschließungstrassen weiter abgerückten Warft stellen die Hofanlagen direkt oder näher an den Zufahrten dar. Hier werden die den Haus zugeordneten Gartenanlagen seitlich angeordnet und zwar zumeist östlich des Hauses, um so geschützt im Windschatten zu liegen.

Abbildung 3-8: Entwässerung des Bodens (eigenes Foto)

Gemeinsam ist beiden Anordnungsformen die durch Weiden und Erlen wie Buschanpflanzungen geprägte Einbindung der Baulichkeiten auf der Ost-, Süd- und Westseite. Der Windschutz dient neben dem Schutz des Hauses vor allem dem Schutz des Südgartens.

Haustypen und deren Anordnung

Die Hauptwindrichtung insbesondere in der gefährlichen Jahreszeit ist West-Süd- West. Daher werden die Hofanlagen, das heißt die «unter einem Dach» befindlichen die Wohn- Stall- und Scheunengebäude, grundsätzlich mit einer Firstrichtung in westöstlicher Richtung angeordnet. Mit der Stellung des schmalen Ostgiebels zum Wind wird der Winddruck auf das Gebäude gemindert. Die Ausbildung eines Krüppelwalmdaches entspricht dieser Maßnahme. In der inneren Aufteilung des Hauses spiegelt sich des Anordnung wider: Der Stallteil liegt im Osten, so schützt er den Wohnteil vor der Auskühlung. Damit ergibt sich aus dieser Ost-Westanordnung des Firstes die Nord- Südlage des Wohnteiles, des Wohnzimmers auf der Süd- und der Küche auf der Nordseite. Ein getrennt liegender Durchgang verbindet Nordund Südseite. Traditionell bildete dieser die Schleuse zu den östlich liegenden Stallungen.

Auf Pellworm gibt es traditionell hauptsächlich zwei unterschiedliche Besiedelungs- und Haustypen:

• Höfe der Agrarwirtschaft mit einer Anordnung nach der Hauptwindrichtung

• Hausformen, in denen früher die «kleinen Leute» wohnten, die als Mägde und Knechte teilweise in getrennt liegenden Kleinhäusern untergebracht wurden.

Abbildung 3-9: Bäume als Windschutz (Foto Richard Röhrbein)

Aus dem letzteren Haustyp entwickelte sich das Haus, in dem heute die abhängig Beschäftigten zur Miete oder auch im Eigentum wohnen. Es sind Handwerksmeister, Handwerksgesellen und die Angestellten und Arbeiter der Deich -und Sielverwaltung.

Der Haustyp des Uthlandischen Langhauses35 erhält teilweise schon beim Bau, häufiger jedoch als bei einer späteren Erweiterung einen rechtwinkligen Anbau. Typischerweise ist dies ein Anbau am Ostkopf – auch hier wieder aus Gründen des Schutzes gegen Sturm und Wind. Diese Winkelform mit dem Anbau am Ostkopf als der häufigsten Variante schafft einen relativ windgeschützten Ort, an den in Gefahrenzeiten das Vieh zusammengetrieben und gesichert werden konnte. Diese Hausanordnung in Verbindung mit der Zuordnung der Gärten und dem Windschutzpflanzungen sind typische Beispiele für das Moment des von Menschen gemachten Landschaftsbildes.

Den wirtschaftlich schwächeren bzw. den abhängig Beschäftigten wird erlaubt, die Aufschüttung des Deichrandes als Aufschüttungsergänzungsbereich für den Bau ihres Hauses zu nutzen. Hierdurch können wesentliche Gründungskosten gespart werden. Der Mitteldeich ist aber zugleich Erschließungstrasse. Er umgab den alten Koog36, den Kernbereich der Insel. Auch heute zeichnet er sich in der Gesamtstruktur der Insel ab, abgesehen von einzelnen Abschnitten, wo man das Material für den Seedeichneubau verwendet hat. An diesem Mitteldeich erfolgte nun die hauptsächliche Besiedelung der Insel in späterer Zeit und im Wesentlichen derjenigen Bewohner mit nicht-agrarischen Existenzgrundlage. Diese Häuser stehen zumeist mit ihrem First parallel zu Straße und zwar unabhängig von der Himmelsrichtung. Die so angeordneten Häuser bilden teilweise kontinuierliche Reihen, teilweise werden sie durch größere unbebaute Strecken mit « freiem Blick in die Landschaft» unterbrochen.

Strukturelemente

Die zwei Haustypen mit ihrem jeweiligen Umfeld bilden neben den reinen landwirtschaftlichen Acker- und Wiesenflächen die akzentuierenden und strukturierenden Elemente des Landschaftsbildes. Die punktuellen wie die linearen Strukturen von Gebäude und Bewuchs bestimmen das Bild der Insellandschaft. Wind- und Sturm prägen das Landschaftsbild auf eigene Weise. Nicht nur, dass die Insel baumarm ist. Der Aufwuchs der Bäume ist durch den häufigen Windanfall, die Stürme in Herbst und Frühjahr, den hohen Wasserstand sowie den Salzgehalt der Luft in Meeresnähe erschwert. Erst in den letzten Jahren trifft man auf Straßenbaumpflanzungen, die jedoch auf Teilabschnitte begrenzt sind. Der Deich ist aus Sicherheitsgründen von Baumbepflanzungen ausgeschlossen. Aus Gründen des Naturschutzes insbesondere wegen des Vogelschutzes wurden weite einsehbare Flächen als für Vögel artgemäß eingestuft. Das Image der Insel ist seit Generationen in mündlichen Überlieferungen, Chroniken, Dichtung und Literatur durch die «öde» Baumlosigkeit geprägt.

Charakteristisch ist, dass zwischen den Häusern zumeist Raum für Gärten verbleibt, die traditionell als Nutzgärten mit einem begrenzten Schmuckanteil angelegt wurden. Gegenüber dem tiefer liegenden umgebenden Wiesen- und Ackerland werden diese Hausgärten durch Obstbäume und Buschwerk abgeschirmt. Diese Art der Bepflanzung ergibt aus der Ferne den Eindruck einer Ketten aus vorherrschendem Bewuchs mit hierin eingebundener Bebauung. Diese mehr oder weniger aufgereihten Kleinhäuser mit ihren in den Zwischenräumen befindlichen Kleingärten ziehen sich auf dem östlichen Teilstück des Mitteldeiches vom Deichrand im Norden im weiten Bogen über den Hauptort Tammensiel und den alten Hafen bis an den Deichrand im Westen. Dieser Siedlungsbogen strukturiert die Insel deutlich. Die relative Konzentration hat etwas mit der günstigen Lage zum Hafen zu tun und auch mit der damit zusammenhängenden näheren Verbindung zum Festland auf der von der offenen Nordsee abgewandten östlichen Inselseite.

Verstreute Gehöfte bestimmen weitgehend das Bild der Landschaft, wobei Bereiche mit einer dichteren sowie einer weniger dichten Besiedelung erkennbar sind. Eine stärkere Konzentration von Hoflagen ist innerhalb des Kernbereiches der Insel, des alten Kooges, typisch.

Ausblicke

Dass Mensch-Umwelt-Beziehungen nicht konstant sind, wird deutlich, wenn man sich die Entwicklung vergegenwärtigt. Die wenigen aus mehreren Hunderten von Hofstellen auf Warften hervorgegangenen Betriebe sind seit den 1980er Jahren auf nur noch zwanzig lebensfähige Betriebe geschrumpft. Waren früher Hofgrößen von bis zu zehn Hektar eine ausreichende Erwerbsgrundlage, ist dies heute bei etwa 100 Hektar erreichbar. Die verbliebenen Betriebe erreichen dies teilweise durch Zupachtung der Flächen aufgegebener Höfe oder in Vorruhestand versetzter Hofinhaber.

Die frühere Wohn- und Wirtschaftsgebäude einhegende Windschutzpflanzung ist verlassen. Isoliert stehen die neuen Gebäude in anderer Maßstäblichkeit und Farb- wie Materialwirkung einschließlich ihrer Anmutung mit weiteren Betriebsanlagen und Einrichtungen um das historische Kerngebäude herum. Sie ergeben das Abbild einer modernen weitgehend mechanisierten, teilindustrialisierten Betriebsstätte so wie in aller Welt. Eine Einbindung in das Landschaftsbild ist hier noch nicht einmal andeutungsweise gegeben. Bei etlichen der ehemaligen wie der noch in Betrieb befindlichen Höfe sind die früheren Windschutzpflanzungen wie auch ihre Gärten vernachlässigt. Insbesondere die weithin im Landschaftsbild auffälligen Windschutzpflanzungen sind mit traurigen Restbeständen Zeugnisse dieses Zustandes - Ruinen in der Landschaft.

Eine existentielle Frage ist, wie sich die Fremdenverkehrsentwicklung als dem inzwischen hinsichtlich der Steuerleistung gleichrangigem Sektor entweder verkraften oder aber verbinden lässt.

Es spricht einiges für eine «Allianz»: Zu nennen sind die Stätten der ehemaligen Landwirte, die frühzeitig die Landwirtschaft aufgegeben und sich auf den Fremdenverkehr «umgestellt» haben. Sie kultivieren das traditionelle Bild der Höfe auf der Warft mit Windschutzeinfriedigung und mit gepflegtem Bauerngarten wie in früheren Zeiten. Weiter zu nennen ist eine Aktion im Jahr 2009 vom Landfrauenverein der Insel, in der die bundesweite Aktion «Offene Gärten» aufgegriffen wurde. Auf einer gemeinsamen Fahrradtour wurden vier unterschiedliche Gartentypen besichtigt und bewundert.

Bei jedem Halt gab es Kaffee und Kuchen – Pellwormer Torte natürlich. Die Aktion soll im Jahr 2010 fortgeführt werden. Es könnten Ansätze für ein neues Bewusstsein sein.

Abbildung 3-10: Hof umgeben von Bäumen (mit freundlicher Genehmigung von Wolfgang Werkmeister)

3.3 Gestaltete

Natur

Naturelemente sind ein Mittel der Umweltgestaltung. Wer gestaltet und wie Natur eingesetzt wird, ist höchst unterschiedlich. Es hängt unter anderem von den Befugnissen ab, was deutlich wird, wenn man vom Konzept der Territorialität ausgeht und die Umwelt in primäre, sekundäre und tertiäre bzw. öffentliche Territorien unterteilt (Flade, 2008; Werner & Altman, 1998). Diese drei Typen von Territorien unterscheiden sich im Hinblick auf die Dauer der Inanspruchnahme, ihre persönliche Bedeutung und die Möglichkeiten der individuellen Einflussnahme.

Die eigene Wohnung oder das eigene Haus sowie der private Hausgarten sind primäre Territorien, über die ein Mensch zumindest für eine längere Zeit dauerhaft verfügt, die persönlich höchst bedeutsam für ihn sind und die ihm mehr Gestaltungsfreiräume bieten als sekundäre und insbesondere öffentliche Territorien. Sekundäre Territorien werden jeweils nur für eine bestimmte Zeitspanne sowie bestimmte Zwecke genutzt. Beispiele sind Spielplätze, Kindertagesstätten, Schulhöfe und die Außenräume in Wohnsiedlungen. Öffentliche (tertiäre) Territorien sind «öffentlich», das heißt für alle Menschen zugänglich, sofern sie sich an bestimmte Verhaltenregeln halten. Sie werden meistens nur für kurze Zeit aufgesucht, häufig sind es lediglich Verkehrsräume, die nur durchquert werden. Beispiele für öffentliche Territorien sind städtische Plätze und Straßen, Grünanlagen, Stadtparks und Einkaufspassagen.

Es liegt auf der Hand, dass der eigene Balkon und der private Hausgarten mehr individuelle Gestaltungsfreiräume und damit auch Aneignungsmöglichkeiten bieten als gemeinschaftlich oder kommerziell genutzte Gärten und öffentliche Parks.

Gärten

Nicht die unberührte wilde Natur, sondern der schöne Garten ist das älteste Naturideal (Böhme, 1989). Immer noch ruft das Wort «Garten» positive Assoziationen hervor - vielleicht weil man an den Paradiesgarten denkt, einen Ort von unvergleichlicher Schönheit und Harmonie. Doch während das Paradies keine Schöpfung des Menschen ist, sind es die Gärten, die sich die Menschen zur Erbauung und Nutzung geschaffen haben. Je nachdem, ob der Garten ein primäres Territorium ist oder nicht, sind Betrachter und Gestalter identisch oder unterschiedliche Personen.

Öffentliche Gärten

Gärten in öffentliche Territorien werden von Experten entworfen und geschaffen. Dabei entstehen unterschiedliche Gartentypen: Gärten, die ein kulturelles Erbe repräsentieren, Schau- und Sichtungsgärten, die Menschen aufsuchen, um sich an der Schönheit der Pflanzenwelt zu erfreuen oder ihr Wissen zu erweitern, und Gärten, die als Experimentierfeld der Gartenkunst dienen.

Kulturelles Erbe sind z. B. die von Joseph Maria Olbrich vor rund 100 Jahren geschaffenen Gärten. Olbrich hatte Haus und Garten als untrennbare und deshalb aus einer Hand zu gestaltende Einheit angesehen. Gartengestaltung war bei ihm Gartenkunst (Geelhaar, 2010).

Schau- und Sichtungsgärten sind z. B. der Karl-Foerster-Garten in Potsdam Bornim (vgl. Kapitel 4.3) und der Hermannhof in Weinheim an der Bergstraße. Letzterer ist ein privater kleiner Park, der der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde37.

Beispiele für Gärten, die als Experimentierfeld und als Leistungsschau der Branche der Garten- und Landschaftsarchitekten dienen, finden sich insbesondere auf Gartenschauen, die als Landes-, Bundes- oder internationale Schauen an wechselnden Orten ausgerichtet werden. Beispielsweise hat Olbrich 1905 in einer Gartenbauausstellung in Darmstadt erstmals Farbgärten präsentiert (Geelhaar, 2010). Über 100 Jahre später wurde auf der Bundesgartenschau in Schwerin 2009 der Garten des 21. Jahrhunderts gezeigt. Auch hier wurde wieder etwas Neues präsentiert, nämlich eine schwimmende Wiese im See des Schlosses, konzipiert von den Hamburger Landschaftsarchitekten Breimann & Bruun.

Abbildung 3-11: Blick in den Hermannshof in Weinheim (Foto Cassian Schmidt)

Experimentiert wurde hier auch mit Materialien. Der Bodenbelag der schwimmenden Insel bestand aus grünen recycelten Glasstücken.

Private Gärten

Bei privaten Hausgärten sind Betrachter und Gestalter meistens ein- und dieselbe Person. Private Gärten bieten über die Wohnung hinaus gehende Möglichkeiten der Umweltaneignung. Es sind Räume, die individuell und selbst bestimmt gestaltet werden können, in denen, wenn es ein Gemüseoder Obstgarten ist, geerntet werden kann und um die man sich selbst kümmern muss, damit sie nicht «verwildern». Diese aktive Mensch-Natur-Beziehung ist charakteristisch für den privaten Hausgarten.

Abbildung 3-12: Der Garten des 21. Jahrhunderts (Foto Breimann & Bruun)

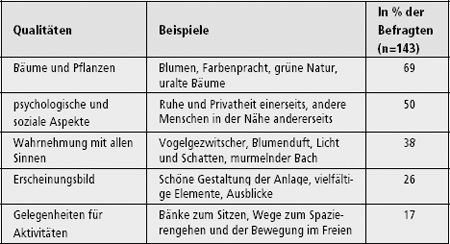

Als Beispiele aus der umweltpsychologischen Forschung seien zwei Untersuchungen aus England angeführt. Aktivitäten im Garten gehören dort zu den wichtigsten Freizeitbeschäftigungen. Bhatti & Church (2004) haben ausführliche Interviews mit 150 Befragten durchgeführt, die dadurch rekrutiert wurden, dass Besucher von drei Gartencentern angesprochen wurden. In den Interviews sollte erkundet werden, welche Funktionen und persönlichen Bedeutungen Gartenbesitzer ihrem Garten beimessen. Die Äußerungen wurden klassifiziert und sodann hinsichtlich ihrer Wichtigkeit eingestuft (vgl. Tabelle 3-2).

Erholung, Privatheit, Ausstieg (escape) und Aneignung erwiesen sich als zentrale Funktionen, die am häufigsten als wichtig eingestuft wurden. Der eigene Garten ist für 75% der Befragten ein Ort, der Erholung bietet, für 71% ist er als Ort der Privatheit wichtig, für 70% ermöglicht der Garten, dem Alltag zu entkommen, und für 68% ist der Garten ein wichtiger Teil des Außenraums, der angeeignet und persönlich gestaltet werden kann.

Drei weitere Funktionen des Gartens fallen in ihrer Bedeutsamkeit deutlich ab. Weniger als die Hälfte (44%) der befragten Gartenbesitzer meinte, dass der Garten wichtig ist, um etwas über die Natur zu lernen, lediglich 36% bringen den Garten mit Naturschutz in Verbindung. Selten ist der Garten ein Ort, an dem die Familientradition gepflegt wird, nur rund ein Fünftel der Befragten hielten diesen Aspekt für wichtig. Im Garten scheint man freier zu sein als im Haus, in dem man sich möglicherweise stärker an die Tradition gebunden fühlt. Hier lässt man es eher so, wie es schon zuvor war.

Tabelle 3-2: Bedeutungen des eigenen Gartens (Bhatti & Church, 2004, S. 45)

Gross & Lane (2007) haben Gartenbesitzer über die Bedeutung ihres Gartens im Laufe des Leben interviewt. Aus den Schilderungen der Befragten kristallisierten sich drei Funktionen des Gartens heraus: Eskapismus/Ausstieg, Identität und Mensch-Umwelt-Beziehungen. Die Ergebnisse im Einzelnen waren:

• Eskapismus: Der Garten lenkt ab von alltäglichen Ärgernissen und Verdruss, er ermöglicht es, die Wirklichkeit für eine Weile hinter sich zu lassen.

• Identität: Dadurch, dass man ihn selbst gestalten kann, trägt der Garten zur Stärkung der Ich-Identität bei.

• Mensch-Umwelt-Beziehungen: Der Garten ist ein Ort, an dem man mit der Umwelt in eine enge Beziehung treten kann.

Auffallend war, wie die Forscher bemerkten, die ausgeprägte Bereitschaft, sich interviewen zu lassen und sich Zeit für das Thema Garten zu nehmen.

In beiden Untersuchungen tritt die Bedeutung des Ausstiegs, des Wegkommens von alltäglichen Ärgernissen und Belastungen zutage. Es ist der Faktor des being away, der hier durchscheint. In beiden taucht auch der Aspekt der Identität und Umweltaneignung auf. Die Identitätsbildung wird durch Umweltaneignung gefördert, es sind zwei Seiten einer Medaille, wobei Gross & Lane die Identität, Bhatti & Church die Umweltaneignung hervor heben. Im Garten als Ort, den man selbst gestaltet, kommt die eigene Identität zum Ausdruck. Es ist der Aspekt, hinsichtlich dessen sich der von Nicht-Experten persönlich angelegte Garten und der von Experten professionell künstlerisch gestaltete Garten grundsätzlich unterscheiden.

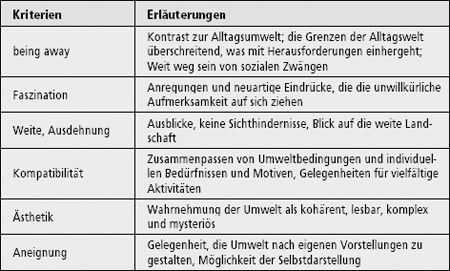

In den USA haben unter anderem Kaplan & Kaplan sowie Francis über die individuellen Bedeutungen und Funktionen privater Gärten geforscht. Ein klares Ergebnis ist, dass Gärten Orte der Erholung sind (Kaplan, 1992; Kaplan & Kaplan, 1991; Francis & Hester, 1991). Es sind «restorative environments», das heißt sie bieten die Möglichkeit des Ausstiegs bzw. des being away, sowie Faszination, Weite und Kompatibilität.

Sobald man im Garten ist, kann sich der Eindruck einstellen, dem Alltag entronnen zu sein. Ein Aspekt, der zur Faszination beiträgt, ist der natürliche Wandel. Während die Wohnung ihr Aussehen mit der Jahreszeit nicht ändert, abgesehen davon, dass im Sommer mehr Licht durch die Fenster fällt, sieht der Garten je nach Jahreszeit unterschiedlich aus. Die grüne Natur ist besonders im Frühjahr grün, im Herbst überwiegen braune und gelbe Farbtöne, im Winter erlebt man die weiße Natur. Gärten sind deshalb immer wieder aufs Neue interessant und faszinierend (Francis & Hester, 1991). Im Vergleich zur freien Natur oder dem ausgedehnten Park bietet der Garten zwar meistens keine nennenswerte Weite, doch es fehlen einengende Wände, so dass er im Vergleich zur Wohnung weit erscheint. Kompatibilität besitzt der eigene Garten im hohen Maße. Er ist nutzungsoffen, man kann ihn im Prinzip den eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen entsprechend gestalten und nutzen. Als primäre Territorien haben private Gärten im Unterschied zu öffentlichen Parks oder zu halböffentlichen Grünanlagen in Wohnsiedlungen einen persönlichen Wert. Im privaten Garten kann der Mensch in eine intensive Beziehung zur Natur treten, er kann sich die Umwelt aneignen, was jenseits der privaten Sphäre ansonsten kaum möglich ist. Der Garten eröffnet Handlungsspielräume. Man kann ihn außer mit Pflanzen auch mit Skulpturen füllen. Für den Künstler kann der Garten eine Kulisse sein, um die geschaffen Werke besser zur Geltung zu bringen (vgl. Abbildung 3-13).

Abbildung 3-13: Skulpturen im privaten Garten des Künstlers (mit freundlicher Genehmigung von Hanno Edelmann)

Der eigene Garten kann zur Lebenszufriedenheit beitragen, wenn er Erfolgserlebnisse beschert, weil andere ihn loben oder weil die Ernte gut ausfällt (Kaplan, 1983). Von Nutzen sind Gärten auch dadurch, dass Kinder dort sicher und geschützt im Freien spielen können. Gärten vergrößern den «free range» kleiner Kinder, das heißt den Bereich, in dem sie sich ungefährdet eigenständig und ohne Begleitung Erwachsener bewegen können (Flade, 1993).

Parks können den privaten Garten nicht voll ersetzen, weil nur dieser außer der Privatheit die Möglichkeit der Umweltaneignung bietet. Sie sind jedoch ein Kompensationsangebot, wie die Untersuchung von Yuen (1996) in Singapur, einer Stadt, in der private Gärten rar sind, gezeigt hat: Die städtischen Parks werden hier sehr intensiv genutzt.

Ein weiterer Vorteil des privaten Hausgartens ist, dass er «nearby nature» ist. Er ist direkt erreichbar. Kaplan (1992) und Kaplan & Kaplan (1989) haben im Übrigen zur nearby nature außer den Hausgärten noch Stadtteil- und Stadtparks, Wäldchen und grüne Freiflächen dazu gerechnet, sofern diese ohne Zeitaufwand zu Fuß zu erreichen sind.

Nicht am Haus gelegen sind die privaten Kleingärten bzw. Schrebergärten. Sie werden von Vereinen verwaltet und an Mitglieder verpachtet. In der Nachkriegszeit schuf man sich mit dem Schrebergarten und dem dazu gehörigen Gartenhäuschen eine neue Heimat (vgl. Nohl, 2003). Es waren in erster Linie Nutzgärten, die dazu dienten, die Lebensmittelknappheit zu lindern. Die Kleingärten hatten so sowohl einen hohen Symbol- als auch einen hohen Gebrauchswert.

Die im Prinzip in solchen Kleingärten auch vorhandenen Handlungsspielräume werden oftmals nicht genutzt, wie Nohl (2003) bei seinem Blick auf Kleingartenkolonien festgestellt hat. Dort ähnelt ein Garten samt Gartenhaus dem anderen, was nicht nur mit einzuhaltenden Regelungen und Vorschriften zu erklären ist, sondern auch mit dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Wer Mitglied eines Kleingartenvereins ist, möchte vor allem seine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Kleingartenbesitzer zum Ausdruck bringen, deren Erwartungen und Normen man gut heißt. Man vermeidet es geradezu, als übermäßig individuell zu erscheinen. So sind Gärten auch Orte der Konformität. Wer Mitglied im Kleingartenverein ist, möchte seine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Kleingartenbesitzer zum Ausdruck bringen, ihm ist weniger daran gelegen, sich durch eine Norm abweichende individuelle Gartengestaltung hervor zu tun. In den heutigen Klein- und auch Hausgärten überwiegt nach Ansicht von Nohl das Repräsentationsbedürfnis. Man möchte sich mittels des perfekten Gartens als perfekt bzw. kompetent darstellen. Um perfekt zu sein, orientiert man sich - ähnlich wie bei der Anschaffung von Möbeln - an Ratgebern, Prospekten und Katalogen. Die Gärten der Gegenwart sind nicht selten bestückt mit Materialien aus den Gartencentern und Baumärkten. Dieser Umgang mit dem Garten wird durch die Werbung unterstützt. So wird z. B. für die Alternative zum Naturrasen geworben. Im Angebot sind Rasenteppiche und künstliche Rasen, die kein Wässern und Mähen erfordern, wobei es keinerlei Dissonanz hervorruft, wenn ein paar Seiten weiter Rasenmäher angepriesen werden. Arbeit macht der Garten dann nicht mehr. Doch genau diese Gartenarbeit ermöglicht eine individuelle Aneignung und Gestaltung von Natur. An die Stelle des Selbermachens ist das Kaufen getreten. Die Gelegenheit der Umweltaneignung und individuellen Gestaltung, die der Garten bietet, wird hier noch nicht einmal andeutungsweise ausgeschöpft.

Die Vorstellung des eigenen Gartens als Ort der Stärkung der Ich-Identität und Umweltaneignung ist so mehr oder weniger auch ein Idealbild. Der eigene Garten ist in jedem Fall ein objektiver Möglichkeitsraum, der vielerlei Optionen bietet.

Natur und Wohnen

Zur Zeit der Lebensreformbewegung um 1900 veränderten sich auch die Vorstellungen und Leitbilder im Bereich des Wohnens (Buchholz & Ulmer, 2001). Man zog in die grünen städtischen Vororte. Die Wohnviertel in den Stadterweiterungsgebieten wurden als grüne Siedlungen, als Walddörfer oder kleine Gartenstädte angelegt. Es war indessen ein privilegiertes Wohnen, das sich nicht jeder leisten konnte.

In Altstadtgebieten gibt es nach wie vor vergleichsweise wenig grüne Natur, in Großwohnsiedlungen finden sich in erster Linie mit Gras bedeckte «Abstandsflächen». In den Stadtrandsiedlungen und Villenvierteln gibt es dagegen sowohl viele Hausgärten als auch Bäume und Grünanlagen in der Umgebung. Wie viel Grün es in der Wohnumgebung gibt, hängt somit vom Gebietstyp ab. Wer sich für das Wohnen außerhalb der Innenstadt entscheidet, bringt dadurch mehr oder weniger auch seine positive Bewertung von Natur zum Ausdruck. Die Bewohner, die am Ufer eines Sees in einer Naturlandschaft leben, schätzen, wie Stedman (2003) festgestellt hat, die ausgedehnten Wasserflächen mit unbebauten Ufern, die Klarheit und Reinheit des Wassers und die eingeschränkte Zugänglichkeit für Fremde.

Zu beachten sind hier auch «off site» Effekte, deren Wirkung unter anderem Ulrich (1984) nachgewiesen hat. Gemeint sind hier die Wirkungen grüner Natur auf Menschen, die diese lediglich sehen, wenn sie aus dem Fenster blicken.

In Altbaugebieten, Großwohnsiedlungen und vielen anderen städtischen Wohngebieten sind private Gärten die Ausnahme. Die Außenräume sind Gemeinschaftsflächen, also sekundäre Territorien. Es ist von Vorteil, wenn diese Flächen nicht asphaltiert und versiegelt, sondern mit Bäumen und Gras bedeckt sind. Das soziale Leben in der Siedlung wird gefördert, wenn die Außenräume grün sind (Werner & Altman, 1998).

Eine Forschergruppe an der Universität Illinois hat sich mit der Frage der Effekte grüner Wohnumgebungen insbesondere in Siedlungen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus beschäftigt. In verschiedenen Untersuchungen wurden zwei Siedlungen analysiert, wobei der Fokus jeweils auf einen bestimmten Aspekt gerichtet war. Drei dieser Untersuchungen sollen im Folgenden vorgestellt werden. Ort der Untersuchung von Kuo, Bacaicoa & Sullivan (1998) war die aus 28 Hochhäusern mit jeweils 16 Stockwerken bestehende

Großwohnsiedlung Robert Taylor Homes in Chicago. Der amtlichen Statistik nach belief sich die Einwohnerzahl zum Zeitpunkt der Untersuchung auf rund 14 000, die Forscher schätzten jedoch, dass mehr als 20 000

Abbildung 3-14: Blick aus einem Wohnraum auf eine grüne Umgebung (eigenes Foto)

Personen hier leben, das heißt im Durchschnitt 714 Menschen pro Gebäude und 45 pro Stockwerk - insgesamt also eine hohe Wohndichte. Viele der durch die hufeisenförmig angeordneten Gebäude gebildeten Außenräume sind ohne Grün. Es wurden Fotos des Außenraums aus unterschiedlichen Stockwerken von drei Hochhäusern angefertigt, in die mit Hilfe des Computers keine, 12 oder 22 Bäume hineinprojiziert wurden. Rund 40% der in diesen drei Hochhäusern angesprochenen Bewohner waren bereit, an der Untersuchung mitzuwirken. Sie bekamen die Fotos gezeigt, wobei sie sagen sollten, welche Variante sie bevorzugen und wie sicher sie sich in den gezeigten Außenräumen vermutlich fühlen würden. Über 80% der Befragten würden es danach sehr begrüßen, wenn es Bäume in ihrem Außenraum gäbe und über 90% gaben an, dass sie es für wichtig oder sehr wichtig halten, dass mehr grüne Natur in ihre Siedlung hineinkommt und es dort «natürlicher» aussieht. Auch eine höhere Zahl von Bäumen würde nach Ansicht der Befragten nicht die öffentliche Sicherheit beeinträchtigen. Innerhalb des untersuchten Bereichs mit etwa einem Baum pro 200 m2 war das klare Ergebnis: je mehr Bäume umso besser. Dieses Ergebnis ist insofern unerwartet als die Prospect-Refuge Theorie vorhersagt, dass eine mittlere Zahl von Bäumen optimal wäre. Viele Bäume würden die Übersichtlichkeit verringern, was sich negativ auf das Sicherheitsgefühl auswirken müsste und zwar vor allem dort, wo die meisten Menschen Unbekannte sind, wie dies in Großwohnsiedlungen der Fall ist. Doch die Befragten meinten ganz im Gegenteil, dass sie sich in der Siedlung mit sehr vielen Bäumen sicher fühlen und dass sie den Außenraum häufiger nutzen würden, wenn es dort viele Bäume gäbe. Sie wären auch bereit, beim Anpflanzen mitzuhelfen. Kuo und Mitarbeiter schließen aus ihren Ergebnissen, dass das Begrünen ein Mittel ist, um die negativen Folgen einer Stadtentwicklung zu mildern, die sich als problematisch erwiesen hat. Die Anpflanzung von Bäumen dürfte auch eine symbolische Bedeutung haben. Für die Bewohner könne eine solche Aktion ein Zeichen sein, dass man die Siedlung für wert befindet, dort zu investieren.

In der zweiten Untersuchung, die Kweon, Sullivan & Wiley (2004) ebenfalls in der Großwohnsiedlung Robert Taylor Homes durchführten, waren die Zielgruppe die älteren Bewohner. Diese Großwohnsiedlung eignet sich für die Untersuchung der Bedeutung der grünen Natur für die soziale Einbindung der Bewohner besonders gut, weil sich die Außenräume unterscheiden. In manchen gibt es Bäume und Gras, in anderen fehlt grüne Natur. Fünf Hochhäuser mit Grün im Außenraum und sechs Häuser ohne Grün wurden ausgewählt. In diesen Häusern wurden insgesamt 91 Bewohner, die mindestens 64 Jahre alt waren, interviewt. Das Ergebnis entsprach den Erwartungen: Grüne Außenräume fördern die nachbarlichen Aktivitäten und das Gemeinschaftsgefühl. Im einzelnen wurden folgende Effekte festgestellt:

• die Außenbereiche mit Gras und Bäumen werden von den älteren Bewohnern positiv bewertet und häufiger aufgesucht

• von dem Vorhandensein von Bäumen hängt es ab, wie viel Zeit die älteren Menschen draußen verbringen. Besonders wirkungsvoll sind Bäume in Hausnähe

• in Umgebungen mit Bäumen und grünen Freiflächen finden mehr soziale Aktivitäten statt

• die sozialen Beziehungen werden gestärkt, wenn sich die älteren Bewohner einbringen und aktiv betätigen können, um die grüne Natur in der Wohnsiedlung zu hegen und zu erhalten.

Grüne Natur fördert offensichtlich die soziale Einbindung der älteren Bewohner und trägt damit zu deren Wohlbefinden bei. Die Mithilfe der Älteren beim Anpflanzen von Bäumen und dem Anlegen von Rasenflächen wäre, wie die Forscher meinen, eine leicht zu verwirklichende und auch Kosten senkende Strategie, um die nicht seltene soziale Isolierung der älteren Menschen in den Großsiedlungen zu verhindern. Ein nächster Schritt wäre, Gelegenheiten für die Bewohner zu schaffen, sich bei der Pflege der grünen Umgebung einzubringen.

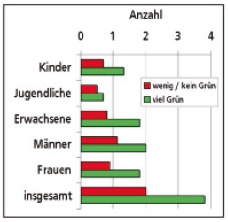

Abbildung 3-15: Soziales Leben im grünen Außenraum (eigenes Foto)

In der dritten Untersuchung war die Frage, was eigentlich die Wohnumgebung zu einem Ort sozialen Lebens macht. In diesem Fall stützte sich die Forschergruppe Sullivan, Kuo & DePooter (2004) auf Verhaltensbeobachtungen. Ort der Untersuchung war die Siedlung Ida B. Wells in Chicago, in der rund 97% der Bewohner Schwarze sind. Die Siedlung besteht aus 124 zwei- bis vierstöckigen Wohnblocks mit Höfen, wobei sich rund 16 Familien einen Hof teilen. Insgesamt 59 Höfe wurden für die systematischen Verhaltensbeobachtungen ausgewählt, davon 32 mit Bäumen und Gras und 27 ohne Grün. In allen Bereichen wurden im Zeitraum September bis Oktober viermal Verhaltensbeobachtungen durchgeführt. Registriert wurde die Zahl der angetroffenen Personen pro Beobachtungsepisode, deren Geschlecht und geschätztes Alter und deren Aktivitäten. Ergebnisse waren: In den grünen Höfen wurden mehr Personen und zwar sowohl Frauen als auch Männer angetroffen als in den Höfen mit wenig oder keinem Grün. Zugleich erwiesen sich die Erwachsenen in den grünen Höfen als sozial aktiver. Bei den Kindern war eine Tendenz zu erkennen, dass sie sich in grünen Höfen länger aufhalten (vgl. Abbildung 3-16). Bei den Jugendlichen war indessen kein signifikanter Unterschied feststellbar. Sie halten sich draußen auf, unabhängig davon, ob es dort grün ist oder nicht. Ihr vorrangiges Motiv könnte sein, unter Gleichaltrigen und Gleichgesinnten und fern der Kontrolle Erwachsener zu sein.

Das Fazit ist, dass Bäume und Gras im Außenraum von Wohnsiedlungen ohne private Gärten ein Mittel sind, um das soziale Leben in der Siedlung zu fördern. In grünen Umgebungen halten sich die Bewohner häufiger draußen auf, wobei sich viele Gelegenheiten ergeben miteinander ins Gespräch kommen.

Abbildung 3-16: Mittlere Anzahl beobachteter Personen pro Beobachtungsepisode in grünen und nicht grünen Höfen (Sullivan et al., 2004, S. 689, eigene Grafik)

Schon Smardon (1988) hatte die Anpflanzung von Bäumen in Siedlungen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus vorgeschlagen. Er hielt diese Strategie für den effektivsten und schnellsten Weg, um die Qualität benachteiligter Wohngebiete zu verbessern.

Die zu empfehlende Strategie ist somit die Begrünung der Außenbereiche, das heißt das Anpflanzen von Bäumen und das Anlegen von Grasflächen, sowie die Einbeziehung der Bewohner bei solchen Aktionen. Die Erklärung, warum eine direkte Beteiligung zu einer verstärkten Zustimmung zu der Aussage führt, Bäume seien ein Gewinn für die Siedlung, liefert die Dissonanztheorie, nach der es schwieriger ist, ein Vorhaben abzulehnen, an dem man selbst aktiv beteiligt war (vgl. Sommer et al., 1994).

Auch in Europa hat man sich mit den Effekten grüne Natur in Wohnsiedlungen befasst. Bonaiuto und Mitarbeiter (1999) interessierte der Zusammenhang zwischen wahrgenommener Wohnqualität und Merkmalen der Wohnumgebung, zu denen auch die grüne Natur gehört. Die subjektive Wohnqualität hängt ab von der Architektur und der Außenraumgestaltung, darunter dem Erscheinungsbild der Häuser und dem Vorhandenensein von Grünflächen, von den nachbarliche Beziehungen, den Einrichtungen und Dienstleistungen in Wohnnähe wie dem öffentlichen Verkehrsangebot, den Schulen und weiteren Einrichtungen und von Kontextmerkmalen wie der Lärmbelastung, der Luftqualität, der Instandhaltung und Gepflegtheit der Gebäude und Außenräume. Eingesetzt wurde ein spezielles Instrument, die «Perceived Residential Environmental Quality» (PREQ), das aus einer Reihe von Aussagen zu jedem Themenkomplex besteht, die auf Skalen darauf hin beurteilt werden sollen, wie zutreffend sie für die befragte Person sind. Die grüne Natur wurde mit der «LACKGREE»-Skala aus dem Komplex Architektur und Außenraumgestaltung erfasst, wobei LACK auf einen Mangel hinweist und GREE für Grün steht. Die zu beurteilenden Aussagen lauten:

• Es sollte mehr Grünflächen in meiner Wohnumgebung geben

• Um einen Park zu erreichen, sind von meiner Wohnung aus weite Wege erforderlich

• Indem hier alles voll gebaut wurde, sind die Grünflächen fast gänzlich verschwunden

• Es gibt in meiner Wohnumgebung grüne Freiräume zum Spazieren gehen und zur Erholung

• Es gibt hier in der Umgebung Gartenanlagen und Parks, in denen man sich treffen kann

• Es gibt in meiner Wohnumgebung nur wenige Bäume

• Es gibt hier zwar Natur und Grün, doch diese Bereiche sind nicht öffentlich zugänglich

• Die Grünanlagen in meiner Wohnumgebung sind nicht attraktiv; sie sind ungepflegt und machen einen verwahrlosten Eindruck

• Die Grünanlagen in meiner Wohnumgebung sind in einem guten Zustand

• Wirklich nutzbar sind nur die privaten Gärten, weil die öffentlichen Grünanlagen zu ungepflegt sind

• Die Bebauung in meiner Wohnumgebung schreitet voran, so dass die restlichen Grünflächen bald verschwunden sein werden.

Wie Bonaiuto und Mitarbeiter in ihrer Befragung von insgesamt 497 Bewohnern in zwanzig Wohngebieten in Rom feststellten, wirkt sich ein Mangel an Grün in der Wohnumgebung ähnlich negativ aus wie Lärm, ein unschönes Erscheinungsbild der Häuser und mangelnde oder konfliktträchtige nachbarliche Beziehungen. Das Vorhandensein von grüner Natur erhöht dagegen die subjektive Wohnqualität, was mit positiven Folgen einhergeht:

• die Außenräume sehen schöner aus, wenn sie begrünt sind

• ein schöneres Erscheinungsbild bewirkt wiederum, dass sich die Bewohner mit ihrer Wohnumwelt eher identifizieren

• ansprechende Außenräume, die man gern und oft aufsucht, können Beengtheitsgefühle und Engestress in Wohnungen kompensieren

• es wird mehr mit den Nachbarn kommuniziert, etwaige Konflikte lassen sich leichter - und bevor sie eskalieren - ausräumen

• grüne Natur erhöht das Anregungspotential der Spielorte von Kindern, die in den Siedlungen wohnen

• in grünen Siedlungen gibt es weniger Vandalismus.

Es gibt also mehr also nur einen Grund, Wohnumgebungen mit Bäumen und Grünflächen auszustatten. Nicht zu vernachlässigen ist dabei der Aspekt der Gepflegtheit: Wie Bonaiuto et al. feststellten, schätzen die Bewohner die Wohnqualität höher ein, wenn der Außenraum einen gepflegten Eindruck macht.

Voraussetzung für den Wert steigernden Effekt ist also, dass die grüne Natur nicht verwahrlost aussieht. Herzog & Gale (1996) fanden das heraus, indem sie Versuchspersonen Bilder von Häusern zeigten, die sie auf 5-stufigen Skalen bewerten sollten. Die Gebäude waren entweder älter oder aus der heutigen Zeit, der Raum davor enthielt entweder gepflegte oder ungepflegte oder gar keine grüne Natur. Wie sich zeigte, werden ältere gegenüber neuen Häusern sowie Häuser mit Natur davor gegenüber Häusern ohne Natur bevorzugt. Gepflegte grüne Natur wird im Kontext von Gebäuden grundsätzlich positiver bewertet als ungepflegte. Eine Wechselwirkung ergab sich in der Weise, dass gepflegte Natur bei älteren Häusern die Präferenz für diesen Haustyp noch stärker erhöht als es bei Neubauten der Fall ist. Als Favorit erwies sich das ältere Haus mit gepflegter Natur davor.

Weniger ins Gewicht fällt die Gepflegtheit, wenn die Landschaft insgesamt naturhaft ist (vgl. Abbildung 3-17). Andere Aspekte treten hier in den Vordergrund, z. B. Mystery durch verdeckende Bäume und Sträucher (vgl. Kapitel 2.1).

Grüne Natur im Kontext von Häusern erhöht außerdem die Komplexität und schafft damit ein bestimmtes Anregungsniveau. Die Hinzufügung von Naturelementen macht gebaute Umwelt attraktiver. Von Vorteil kann dabei auch sein, dass Hässlichkeit verdeckt wird. Man sieht unschönen Häusern, die hinter Bäumen und hohen Hecken liegen, ihre Hässlichkeit weniger an. Und man sieht auch weniger, dass sie zu massig geraten sind (Stamps, 2000).

Zu den Naturelementen gehört nicht nur die grüne Natur, sondern auch Wasser in Form von Flüssen, Brunnen, Bächen, Seen und Teichen (Browne, 1992). Wasser macht gebaute Umwelten sowohl komplexer als auch lesbarer. Heterogene Elemente wie ein See haben Landmark-Funktion und erleichtern dadurch die räumliche Orientierung.

Ein Beispiel ist die Großwohnsiedlung Oismae, etwa fünf Kilometer von Tallinn, der Hauptstadt Estlands, entfernt. In der Mitte der Siedlung gibt es eine Wasserfläche, die man auf einem Weg umwandern kann (vgl. Abbildung 3-18, S. 159). Der See ist so groß, dass sich dort Wasservögel einfinden.

Abbildung 3-17: Haus hinter Bäumen (Foto Richard Röhrbein)

Abbildung 3-18: Die Neubausiedlung Oismae am See (eigenes Foto)

Kinder und ältere Menschen

Von einer hohen Qualität der Wohnsiedlungen profitieren diejenigen am meisten, die sich besonders viel dort aufhalten. Es sind die weniger mobilen Gruppen, die Kinder und die älteren Menschen. Forschungsergebnisse zeigen, dass sich der Alltagsstress in der Kindheit durch das Erleben von Natur verringern lässt. Die Untersuchung von Wells & Evans (2003) wurde in verschiedenen amerikanischen Kleinstädten durchgeführt. Mit speziellen Fragebögen und Tests erfassten Wells & Evans das Ausmaß an Stress erzeugenden Vorkommnissen im Leben der Kinder, ihre psychische Gesundheit und ihr Selbstvertrauen. Zwischen dem Vorhandensein von Natur in der Wohnumwelt einerseits und der psychischen Gesundheit, dem Selbstvertrauen der Kinder und ihrer Stressresistenz andererseits fanden sich bemerkenswerte Zusammenhänge. Natur in Wohnnähe hat eine Pufferwirkung, die Kinder vor Belastungen und Stress schützt. Die Natur wirkt offensichtlich wie ein Schutzschild, an dem belastende Einflüsse abprallen; sie stärkt die Widerstandskraft gegenüber psychisch belastenden Erlebnissen.

Natur in Wohnumgebungen ist vor allem auch für ältere Menschen vorteilhaft, wie Browne (1992) mit seiner Untersuchung in vier Siedlungen für ältere Menschen (retirement communities) bestätigt hat. Siedlungen, in denen ausschließlich ältere Menschen wohnen, sind in den USA weit verbreitet. Natur im Außenbereich wirkt sich in den retirement communities in mehrfacher Hinsicht positiv aus:

• das dadurch erreichte schönere Aussehen fördert das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Bewohner

• die Bewohner werden sensorisch angeregt

• es findet eine vermehrte soziale Kommunikation statt

• durch Betätigung in einem kleinen Garten besteht die Möglichkeit der Umweltaneignung

• die Motivation ist höher, sich draußen auf den anregenden bepflanzten Wegen zu bewegen.

Ausblicke, weite grüne Flächen, Bäume und Wasser erwiesen sich als charakteristische Merkmale der Lieblingsorte der Bewohner.

Beispiele grüner Siedlungen in Deutschland

Das Thema Natur in Wohnumgebungen abschließend seien noch zwei Beispiele für grüne Wohnsiedlungen vorgestellt: die Regenbogensiedlung in Hannover-Misburg und der Stadtteil Kirchsteigfeld im Süden von Potsdam.

Abbildung 3-19: Blick in die Regenbogensiedlung (Foto Gundlach Wohnungsunternehmen)

Nach Hansen (1997), der über die Siedlung in Hannover berichtet hat, gilt der Regenbogen in vielen Ländern als Symbol für eine harmonische und friedvolle Beziehung zur Natur. Mit der programmatischen Bezeichnung Regenbogensiedlung wurde so die angestrebte Allianz zwischen gebauter und natürlicher Umwelt zum Ausdruck gebracht. Die an einem Kanal am Stadtrand von Hannover gelegene Siedlung besteht aus insgesamt 111 Sozialwohnungen, die 1996 bezogen wurden. Im Außenraum gibt es geräumige Spielbereiche und viel grüne Natur.

Abbildung 3-20: Frühzeitiges Anpflanzen von Bäumen (Foto Richard Röhrbein)

Abbildung 3-21: Lange Sitzbank am Hirtengraben (Foto Richard Röhrbein)

Viel Natur gibt es auch in dem nach der Wende entstandenen Stadtteil Kirchsteigfeld, der 1994 bezogen wurde (vgl. Röhrbein, 2001). Heute wohnen dort rund 7000 Menschen.

Im Norden trifft man auf eine Eichenallee, im Süden befindet sich ein Wäldchen, in der Mitte gibt es einen Bach, den Hirtengraben. Die lange Bank, die am Graben entlang läuft, ermöglicht ein Ausruhen an beliebigen Stellen (vgl. Abbildung 3-21). Es wurden grüne Höfe geschaffen, die unterschiedlich aussehen, und Bäume am Straßenrand gepflanzt. Um beim Einzug den Eindruck einer unwohnlichen Baustelle zu vermeiden, hatte man gleich etwas höhere Bäume ausgewählt.

Eine neue planerische Aufgabe wird in Zukunft sein, sinnvolle Lösungen für frei gewordene Flächen zu finden, wenn Wohn- und Industriegebäude wegen schrumpfender Bewohnerzahlen und wachsenden Leerstands abgerissen und ursprüngliche Wohn- und Gewerbegebiete zu nutzungsneutralen Umgebungen werden. Nach Kühn & Prominski (2009) fehlen derzeit noch konkrete und praktikable Konzepte zur Gestaltung und Nutzung dieser frei werdenden Flächen, doch als sicher könne gelten, dass die grüne Natur dabei eine wichtige Rolle spielen wird.

Bei der Gegenüberstellung von unberührter Natur und von Menschen gemachter Kultur ist die Stadt der typische Repräsentant von Kultur, wobei man fast immer die Großstadt vor Augen hat. Naturelemente wurden unter dem Aspekt der Kompensation in die Stadt gebracht. Man glaubte, mit Grünanlagen und Parks einen Ausgleich für Lärm, Beengtheit und Stress erzeugende Hektik zu schaffen (Bell et al., 1996). Viele Parks sind aus diesem Grund entstanden (Knopf, 1987). Beispiele sind der Englische Garten, der vor rund 200 Jahren in München als Landschafts- und Volksgarten angelegt wurde, der Central Park in New York, der vor 150 Jahren angesichts einer rapide zunehmenden Bevölkerung geschaffen wurde, und der vor rund 100 Jahren eröffnete weiträumige Stadtpark in Hamburg, der allen Bevölkerungsschichten von Nutzen sein sollte. Diese großen Parkanlagen sollten Freiräume inmitten der Stadt sein, die schöne Landschaft, Naturerleben sowie Ruhe, Bewegungsmöglichkeiten und Erholung von den Strapazen des Alltags in der Großstadt bieten.

Kompensationsprogramme werden nicht nur von der Stadt in Gang gesetzt, auch die einzelnen Stadtbewohner kompensieren das Defizit an Natur in ihren städtischen Wohnumwelten, indem sie sich z. B. Blumentöpfe auf den schmalen Balkon stellen.

Abbildung 3-22: Natur in der steinernen Stadt (eigenes Foto)

Deutlich über den Gedanken der Kompensation hinaus geht das Konzept der Gartenstadt, die von Anfang an als grüne Stadt angelegt wird und nicht nur hier und da grüne Freiflächen, Bäume und Parks vorsieht. Die Gartenstadt-Idee, in der bauliche und natürliche Umwelt zu einem gelungenen Ganzen verschmolzen werden sollten, wurde Ende des 19. Jahrhunderts von dem Engländer Ebenezer Howard entwickelt (vgl. Altman & Chemers, 1980). Die Natur, die in dieser Zeit, der Lebensreformbewegung, für das Wohlbefinden der Menschen als unabdingbar angesehen wurde, sollte für alle Menschen der Gartenstadt leicht zu erreichen sein. Dies war auch der Grund, die Zahl der Einwohner auf nicht mehr als etwa 32 000 zu begrenzen, um die Entfernungen nicht zu groß werden zu lassen. Die Gartenstadt selbst sollte Teil eines größeren, aus sechs Sektoren bestehenden Ganzen mit einer zentralen Stadt in der Mitte mit etwa 58 000 Einwohnern sein. In ihr sollten sich ein großer Park, Gemeinde- und Verwaltungsgebäude, ein Krankenhaus, Theater, Museen und diverse andere öffentliche Einrichtungen sowie Läden und Geschäfte befinden. An der Peripherie sollten sich die Industriegebiete und die Eisenbahnlinie erstrecken. Breite grüne Bänder sowohl für die Erholung als auch die Landwirtschaft sollten die zentrale Stadt umgeben.

Abbildung 3-23: Konzept der Gartenstadt von E. Howard

Die Idee der Gartenstadt wurde in Vororten vieler Großstadt wie z. B. in den Walddörfern im Norden Hamburgs realisiert; in England gilt Letchworth, 60 km nördlich von Londons, als klassisches Beispiel.

Natürliche und gebaute Umwelt so ins Verhältnis zu setzen, dass alle Bewohner der Meinung sind, in einer optimalen Stadt zu leben, ist wegen individuell unterschiedlicher Einstellungen nicht möglich. Wie Altman & Chemers (1980) berichteten, wird von einigen Bewohner in Letchworth die übermäßige Betonung der Natur zu Lasten des Gebauten kritisiert.

Ein neuerer Ansatz, der das Konzept der Gartenstadt ansatzweise unter Verwendung einer neuen Terminologie aufgreift, ist das Konzept der «green cities». Die Idee ist, von punktuellen «grünen Restflächen » wegzukommen und stattdessen von einem Gesamtplan einer grünen Stadt auszugehen (vgl. Kapitel 4.3, S. 220).

Politische Konstellationen und Programme, in denen sich die Vorstellungen über den Wert grüner Natur niederschlagen, haben einen starken Einfluss darauf, inwieweit Bäume, Grünflächen, Gärten, Wasserflächen und Stadtparks in städtischen Umwelten als erforderlich angesehen werden und wie nachdrücklich die Allianz von gebauter und natürlicher Umwelt verfolgt wird. Wird der Nutzen der Natur als hoch eingeschätzt, wird die Stadt dementsprechend in die Anpflanzung von Bäumen und Stauden und in die Anlage und Pflege von Grünanlagen und Parks investieren.

Historische Bauten, Ausblicke ermöglichende bauliche Anordnungen, gepflegte öffentliche Räume und Grünanlagen sind ästhetische Pluspunkte (Nasar, 1997). Grüne Natur beeinflusst das Erscheinungsbild von Städten positiv. Dieses «Stadtgrün» muss jedoch bestimmte Bedingungen erfüllen, um ästhetisch ansprechend zu sein. Ungepflegte Grünflächen sind kein Gewinn, sie repräsentieren nicht die kultivierte schöne Natur, die man in der Stadt haben möchte. Ungepflegte grüne Natur verringert die Wohnund Stadtqualität (vgl. Herzog & Gale, (1996).

Die Ergebnisse der Forscher aus der Schweiz sprechen dafür, dass sich die Hereinnahme von grüner Natur in die Stadt lohnt, weil die Stadtbewohner in ihrer Freizeit weniger aus der Stadt heraus ins Grüne streben, wenn Natur auch zu Hause bzw. in der Nähe erlebt werden kann (Bucheker, Hunziker & Kienast, 2003). Zur Zeit läuft der Trend jedoch noch, wie die Forscher bemerken, in die andere Richtung.

Abbildung 3-24: Stadtleben (mit freundlicher Genehmigung von Wolfgang Werkmeister)

Eine Stadt mit Bäumen, Parks und Wasserflächen liefert Natur in Wohnnähe. Die Stadtbewohner brauchen nicht erst weit zu fahren, um sich an der Natur zu erfreuen.

Stadtparks

Parks sind heute längst fester Bestandteil der Stadt der Gegenwart, sie repräsentieren das Hereinholen von Natur in die Stadt (Böhme, 1989). Stadtparks sowie grüne Freiflächen dienen mehreren Zwecken (Breuer, 2003):

• sie haben einen positiven Einfluss auf das Stadtklima

• sie prägen das Stadtbild und tragen zur Strukturierung der Stadt bei

• sie bieten den Stadtbewohnern die Gelegenheit, sich in naturhaften Außenräumen aufzuhalten.

Die Bedeutung von Stadtparks liegt so im ökologischen, im Stadtbild prägenden und im psychosozialen Bereich. Naturerleben, Erholung, Betätigungs- und Bewegungsmöglichkeiten - Angebote im psychosozialen Bereich - bieten vor allem die weiträumig angelegten großen Stadtparks.

Ansatz zur Untersuchung der Wirkung von Parks

Mit Hilfe von Umfragen und Untersuchungen lässt sich ermitteln, wie Stadtparks wahrgenommen, bewertet und genutzt werden. Aufschlussreich sind dabei vergleichende Untersuchungen, die sowohl ein differenziertes Bild ergeben als auch den Vorteil haben, dass man feststellen kann, inwieweit die Ergebnisse generalisierbar sind. Als theoretische Grundlage für Vergleiche bietet sich das Behavior Setting-Konzept an mit den drei Komponenten:

• die physische Umwelt bzw. das Milieu

• die Teilnehmer

• das Verhaltensprogram.

Systematische Vergleiche können sich an diesen drei Dimensionen orientieren, die sich wechselseitig beeinflussen.

Zur physischen Umwelt bzw. dem Milieu eines Stadtparks gehören Freiflächen und Wege, Bäume, Blumenbeete und Grasflächen, Teiche und Seen und deren Anordnung. Parks sind unterschiedlich groß, haben eine unterschiedliche Lage und sind unterschiedlich bepflanzt.

Das Milieu von Parks ist vielfältiger geworden. Nach Hayward (1989) ist es die Entwicklung zu einer «Freizeitgesellschaft», das heißt das Streben nach alternativen Formen der Betätigung in einer reichlicher zur Verfügung stehenden freien Zeit, in deren Folge sich die Vielfalt der Parks vergrößert hat. Es gibt Sport- und Skulpturenparks, Botanische Gärten, Lehrpfade, Wildparks und Parks in Verbindung mit Freilichtmuseen. Skulpturenparks verbinden Natur und Kunst miteinander. Die in den meist landschaftsähnlichen Parks aufgestellten Skulpturen erhöhen zweifelsohne den Anregungsgehalt der Umgebung. Sofern dabei eine neue Ganzheit entsteht, entfällt die Frage, ob es die Kunst oder die Natur ist, die zum Besuch des Parks motiviert. Es lässt sich nicht mehr entscheiden, ob der Grund für den Besuch die anregungsreiche Landschaft oder die zur Schau gestellten Kunstwerke sind. Natur und Kultur sind im Idealfall so miteinander verbunden, dass der Eindruck einer gestalterischen Einheit entsteht.

Teilnehmer sind die Parkbesucher. Teilnehmergruppen sind ältere Menschen, Kinder, jüngere Erwachsene, Sporttreibende, Erholungssuchende und Müßiggänger, die allein oder in kleinen Gruppen in den Park kommen, und Berufstätige, die ihre Mittagspause im nahe gelegenen Park verbringen. Es sind Menschen aus unterschiedlichen Kulturen.

Das Programm eines Behavior Settings kommt in fortdauernden Verhaltensmustern zum Ausdruck. Spazieren gehen, Joggen, im Restaurant Essen gehen, auf den Aussichtsturm steigen usw. sind solche Verhaltensmuster. Je nach den angebotenen Verhaltensprogrammen finden sich andere Teilnehmer ein. So wird man einen Botanischen Garten nicht aufsuchen, wenn man sich sportlich betätigen, den Kindern Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten bieten oder den Hund spazieren führen will. Botanische Gärten sind attraktiv für diejenigen, die ihr Wissen über Pflanzen erweitern möchten. Die Programme bzw. Angebote des Parks sind so ein bestimmender Faktor, welche Teilnehmergruppen sich dort einfinden. Parks werden wegen der dort vorhandenen Angebote und Gelegenheiten besucht, z. B. weil ihre Blütenpracht fasziniert oder weil man sich in dem weitläufigen Gelände frei und unbeschwert bewegen kann.

Ergebnisse

Die Teilnehmer unterscheiden sich im Hinblick auf ihre sozialen und kulturellen Normen und ihre Auffassungen, wozu der Park dient. Die Begegnungen verschiedener Teilnehmergruppen können so durchaus konfliktträchtig sein und zu einer verstärkten gegenseitigen Abschottung führen, was als grüne Wand (green wall) bezeichnet wurde (Solecki & Welch, 1995). Die Grüne-Wand-Frage stellt sich vor allem im Hinblick auf unterschiedliche Altersgruppen und auf Gruppen unterschiedlicher Kulturzugehörigkeit. Die Annahme ist, dass Parks dann eine trennende Wirkung haben, wenn die Wohngebiete verschiedener kultureller Gruppen an unterschiedlichen Stellen angrenzen. Dass dies nicht so sein muss, hat Gobster (1998) am Beispiel des Warren Parks in Chicago gezeigt, an den Wohngebiete unterschiedlicher kultureller Gruppen angrenzen. Der Grüne Wand-Effekt lässt sich durch Programme aufheben, die unterschiedliche Alters-, soziale und kulturelle Gruppen gleichermaßen ansprechen. Gobster (1998) schließt aus seinem Ergebnis, dass es möglich ist, unterschiedliche Gruppen im Stadtpark zusammen zu bringen, ohne dass dabei Konflikte wegen unterschiedlicher Nutzungsgepflogenheiten entstehen. Entscheidend seien die Parkgestaltung und das Parkmanagement.

Einer der Gründe für das Aufsuchen von Parks ist das Bestreben, dem hektischen Alltag zu entfliehen. Dabei fragt sich, ob es den Stadtbewohnern in erster Linie darum geht, der Hektik zu entkommen, oder um das Erleben von Natur. Der Push-Faktor, das Bestreben, ungünstigen Bedingungen zu entkommen, erwies sich in der Untersuchung von Hammitt (2000) als weniger entscheidend für den Besuch eines Parks als vielmehr der Pull-Faktor, nämlich der Wunsch nach einer naturhaften Umwelt. Man geht in erster Linie in den Park, um Natur zu erleben. Das Überwiegen des Pull-Faktors zeigt, dass Stadtparks um ihrer selbst willen aufgesucht werden und dass sie nicht lediglich Fluchtorte sind.

Die Motive des Parkbesuchs sind je nach der Art des Parks unterschiedlich. Wichtige Motive sind Erholung, Verfügbarkeit von Spiel- und Freiräumen für Kinder und Bewegung. Dass es vorrangige Motive sind, zeigen die Ergebnisse verschiedener Besucherbefragungen (vgl. Flade, 2004).

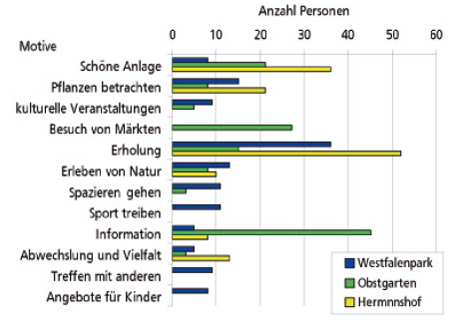

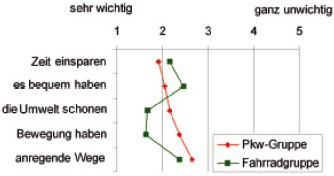

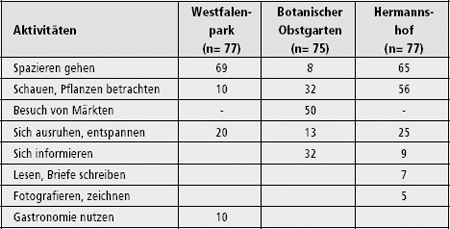

Neuere Ergebnisse haben die Befragungen von Hacke & Lohmann (2009) in drei Parks, dem weiträumigen Westfalenpark in Dortmund, dem historischen Botanischen Obstgarten in Heilbronn und dem Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim an der Bergstraße, geliefert (vgl. Abbildung 3-25). In dem Botanischen Obstgarten werden verschiedene Märkte abgehalten, die gern besucht werden. Der Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof ist ein privater Park, der der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Man findet dort eine Vielzahl an Staudenarten und seltenen Gehölzen.

Je nach Park stehen unterschiedliche Motive im Vordergrund. Erholung ist das mit Abstand wichtigste Motiv sowohl im Westfalenpark als auch im Hermannshof. Ebenfalls wichtig ist den Besuchern dieser beiden Parks das Anschauen von Pflanzen sowie allgemein das Naturerleben. Sich bewegen, Spazieren gehen und Sport treiben sind indessen nur im weitläufigen Westfalenpark die wichtigsten Motive, den Park aufzusuchen.

Abbildung 3-25: Motive des Parkbesuchs in % der befragten Besucher (Hacke & Lohmann, 2009; eigene Grafik)

Eine andere Situation findet sich im Botanischen Obstgarten. Hier steht das Motiv, Anregungen und Informationen zu bekommen, klar im Vordergrund. Ein weiterer Pull-Faktor sind hier die regelmäßig stattfindenden Märkte.

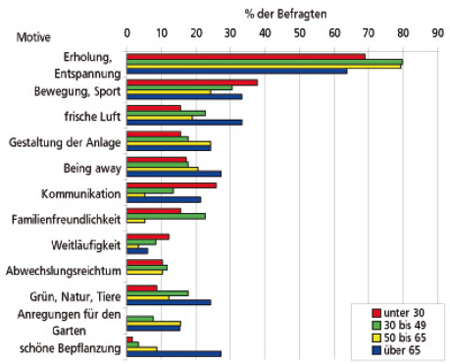

In Abbildung 3-26 sind die Motive für den Besuch des Westfalenparks, die in einer früheren Befragung ermittelt wurden, nach Altersgruppen aufgeschlüsselt. Aufgeführt sind die Motive, die von mehr als 10% der Befragten in einer Altersgruppe genannt wurden. In allen Altersgruppen ist das mit Abstand wichtigste Motiv die Erholung. Wichtig sind allen Besuchern - gleich welchen Alters - die Bewegung und die frische Luft. Für die unter 50-Jährigen ist die familienfreundliche Umgebung, für die über 65-Jährigen ist die schöne Bepflanzung ein wichtiger Aspekt. Ältere Menschen erhoffen sich Anregungen für den eigenen Garten.

Abbildung 3-26: Motive für den Besuch des Westfalenparks nach Altersgruppen in % der Befragten (Hacke et al., 2005, S. 32; eigene Grafik)

Einige Aktivitäten sind «ubiquitär», sie werden in fast allen Parks ausgeübt. Dazu gehört das Spazieren gehen. Das Spazieren gehen hat den Vorteil, dass man gleichzeitig die Natur genießen und erleben kann und dass man sich während des Gehens erholen kann. Parkspezifische Nutzungen sind der Besuch des Restaurants oder des Aussichtsturms im Parks, der Besuch von Märkten und die Nutzung des Angebots, sich über Pflanzen zu informieren. Es sind Aktivitäten, die nur möglich sind, wenn es entsprechende Angebote gibt. In der vergleichenden Betrachtung, wie sie in Tabelle 3-3 (S. 170) vorgenommen wurde, wird der Zusammenhang zwischen Verhaltensangeboten und Verhalten unmittelbar sichtbar.

Das Spazieren gehen gehört zu den Haupttätigkeiten in Parks. Lediglich in speziellen Parks wie dem Botanischen Garten in Heilbronn hat diese Aktivität nur nachrangige Bedeutung (vgl. Tabelle 3-3).

Die Ergebnisse von Besucherbefragungen in drei großen Parks in Hamburg bestätigen die Bedeutung von Parks als Orte zum Spazierengehen (vgl. Tabelle 3-4, S. 171). Es sind große Parks mit vielen Wegen, die annähernd einer Naturlandschaft entsprechen. In allen ist das Spazierengehen die mit Abstand häufigste Aktivität, die rund 70 % der Befragten nannten.

Tabelle 3-3: In den Parks ausgeübte Aktivitäten in % der befragten Besucher (Hacke & Lohmann, 2009)