4

«Conexión Sin Lágrimas» en acción

Estando una noche Tina y su familia cenando en casa, ella y su marido advirtieron que su hijo de seis años llevaba varios minutos en el cuarto de baño. Lo encontraron jugando con el iPad de Tina en el salón. Tina cuenta la historia así:

Al principio me sentí frustrada porque mi hijo de seis años había incumplido varias de nuestras reglas. Se había escabullido de la mesa y había jugado con el iPad sin pedir permiso. También había sacado el iPad de su funda, sabiendo que esto no se podía hacer. Ninguna de las infracciones era muy importante. El problema era que había hecho caso omiso de las normas que habíamos establecido entre todos.

Primero pensé en mi hijo, en su temperamento y su fase de desarrollo. Como hemos dicho varias veces Dan y yo, cuando se decide sobre el modo de imponer disciplina hay que tener en cuenta siempre el contexto. Yo sabía que, como mi hijo es un pequeño sensible y serio, seguramente no me haría falta decir mucho para corregir su conducta.

Scott y yo nos sentamos en el sofá, a su lado, y yo dije sin más, con tono de curiosidad: «¿Qué ha pasado aquí?»

A mi hijo se le llenaron los ojos de lágrimas y con labios temblorosos dijo: «¡Solo quería jugar al Minecraft!»

La comunicación no verbal era un reflejo de su conciencia interna y su propio malestar, y las palabras, un reconocimiento de culpa. Es su declaración estaba implícito este mensaje: «Sé que no debía levantarme de la mesa y coger el iPad, ¡pero es que me moría de ganas de jugar! Mi impulso era demasiado fuerte.» Resumiendo, a estas alturas yo ya sabía que la parte redirectora de la conversación no iba a ser muy exigente. Otras veces sí lo había sido; pero no ahora, cuando ya había cierta toma de conciencia por su parte.

No obstante, antes de redirigir quise ir a su encuentro y conectar con él desde el punto de vista emocional. «Te interesa mucho este juego, ¿verdad? —dije—. Tienes curiosidad por saber a qué juegan los chicos mayores.»

Scott siguió mi ejemplo y comentó algo sobre lo chulo que era que el juego permita crear todo un mundo lleno de edificios, túneles y animales.

Nuestro hijo nos miró con timidez, paseando la mirada de Scott a mí, como preguntándose si las cosas iban realmente bien. Luego asintió y esbozó una dulce sonrisa.

Con unas cuantas frases y miradas se había establecido la conexión. Ahora Scott y yo podíamos redirigir. Y de nuevo, como conocíamos al niño y sabíamos dónde estaba en ese momento, la situación no requirió demasiado de nosotros. Scott solo dijo esto: «Entonces, ¿qué hay de las normas?»

Aquí el niño se puso a llorar en serio. «Sé que esta noche tus decisiones no se han ajustado a las reglas —dije—. La próxima vez lo harás de otra manera, ¿verdad?»

El niño asintió sin dejar de llorar, y acto seguido prometió que la próxima vez pediría permiso para levantarse de la mesa. Nos abrazamos y luego Scott le hizo una pregunta sobre Minecraft, lo que llevó al pequeño a explicar a su papá algo sobre una trampilla y una mazmorra. Se fue animando, dejó atrás la culpa y las lágrimas, y nos reincorporamos todos a la mesa. La conexión había desembocado en la redirección, lo cual significaba no solo que podía producirse la enseñanza, sino también que nuestro hijo se sentía comprendido y querido.

ESTABLECIMIENTO DE LA FASE

DE LA CONEXIÓN: FLEXIBILIDAD DE RESPUESTA

En el capítulo anterior hemos analizado la conexión como primer paso del proceso disciplinario. Ahora nos centraremos en cómo aplicarla, y recomendaremos principios y estrategias en las que puedes basarte cuando tu hijo está alterado o se porte mal. A veces la conexión es bastante sencilla, como lo fue para Tina. Pero en general es más complicada.

Mientras examinamos sugerencias para la conexión, evitamos la tentación de buscar la técnica «de talla única» que se supone aplicable a todas las situaciones. Los siguientes principios y estrategias son muy efectivos la mayoría de las veces. No obstante, debes aplicarlos a partir de tu propio estilo parental, la situación en que te encuentres y el temperamento de tu hijo. En otras palabras, hay que mantener una flexibilidad de respuesta.

«Flexibilidad de respuesta» significa exactamente esto: ser flexible con respecto a nuestra respuesta a una situación. Significa hacer una pausa para pensar y escoger las mejores medidas que pueden tomarse. Nos permite separar el estímulo de la respuesta, para que nuestra reacción no derive directamente (ni involuntariamente) del comportamiento del niño ni de nuestro caos interno. Así, cuando sucede A, no hacemos automáticamente B, sino que tomamos en consideración B, C o incluso una combinación de D y E. La flexibilidad de respuesta crea, en el tiempo y en la mente, un espacio que permite un amplio abanico de posibilidades que tener en cuenta. Como consecuencia de ello, podemos simplemente «estar» en una experiencia, aunque sea solo durante unos segundos, y reflexionar antes de implicar a los circuitos de «hacer».

La flexibilidad de respuesta te ayuda a decidir ser tu yo más sensato posible en un momento difícil con tu hijo, para que pueda darse la conexión. Es prácticamente lo contrario de la disciplina del piloto automático, donde aplicas un enfoque robótico «de talla única» a todos los escenarios que surgen. Cuando somos flexibles en las respuestas al estado de ánimo de los niños y su mala conducta, nos permitimos responder intencionalmente a cada situación de la mejor manera posible para procurarles lo que necesitan en el momento.

Según sea la infracción del niño, acaso haga falta dedicar un momento a tranquilizarte. Como regla general, es mejor no responder inmediatamente después de que hayas presenciado la mala conducta. Sabemos cómo te sentirás en pleno acaloramiento, con ganas de dar órdenes y gritar que, como tu hija ha empujado a su hermano a la piscina, se le acabó nadar para el resto del verano. (A veces somos ridículos a más no poder.) Sin embargo, si te tomas unos segundos para calmarte en vez de montar un número en la piscina pública y rebasar la marca disciplinaria, tendrás más posibilidades de responder de forma intencional, con una parte más sosegada y reflexiva de ti mismo, a lo que tu hija necesita justo en ese instante. (Otra ventaja es que así evitarás ser la comidilla del pueblo a la hora de la cena: «Tendrías que haber visto hoy a ese loco en la piscina.»)

En otras ocasiones, gracias a la flexibilidad de respuesta quizá decidas adoptar una postura más firme de lo normal sobre un problema. Si adviertes señales de que tu hijo de once años está eludiendo sus responsabilidades y sus tareas escolares, tal vez decidas no llevarlo de vuelta a la escuela a recuperar el libro que (¡otra vez!), «sin saber cómo», se ha olvidado en la taquilla. Así establecerías sinceros lazos de empatía con él y te asegurarías de conectar —«vaya lata que te hayas olvidado el libro y no puedas hacer los deberes para mañana»—, pero a la vez le permitirías experimentar los naturales y lógicos efectos secundarios de su olvido. O acaso sí lo llevarías a buscar el libro porque su personalidad o el contexto te inducen a pensar que este sería el mejor enfoque del asunto. Ahí está la clave. «Flexibilidad de respuesta» significa que procuras decidir cómo quieres responder ante cada situación que se plantee, en lugar de reaccionar sin más ante la misma.

Como pasa con muchos aspectos de la crianza de los hijos, la flexibilidad de respuesta tiene que ver sobre todo con educarlos de manera intencional. Estamos hablando de tener presentes las necesidades de tu hijo —de este hijo concreto— en este momento concreto. Si en tu cabeza dicho objetivo ocupa un lugar destacado, la conexión se producirá necesariamente.

Veamos ahora algunas maneras específicas de usar la flexibilidad de respuesta para conectar con tus hijos cuando les cuesta desenvolverse bien o están tomando decisiones desatinadas. Empezaremos centrándonos en tres principios de conexión Sin Lágrimas que crean el marco idóneo para la conexión entre padres e hijos y facilitarla. Después pasaremos a ver estrategias de conexión más inmediatas, del momento.

Principio de conexión n.º 1:

Baja la «música tiburón»

Si has oído hablar a Dan, quizá le hayas visto exponer el concepto de «música tiburón». Así explica la idea:

Primero pido al público que controle la respuesta de su cuerpo y su mente mientras les paso un vídeo de treinta segundos.* En la pantalla se ve lo que parece un hermoso bosque y un sendero rústico que baja por un camino hasta un mar precioso. Durante todo el rato suena una música de piano tranquila, de estilo clásico, que transmite una sensación de paz y serenidad en un entorno idílico.

Entonces paro el vídeo y pido a la gente que lo vuelva a ver, pero, aunque va a ser exactamente lo mismo, esta vez sonará de fondo una música diferente. A continuación, los presentes ven las imágenes —el bosque, el sendero rústico, el mar—, pero ahora la banda sonora es amenazadora y sombría, parecida al famoso tema musical de la película Tiburón, y altera totalmente el modo de percibir la escena. Esta vez todo parece inquietante —a saber lo que podría aparecer de repente—, y el camino conduce a algún lugar al que casi seguro no queremos ir. Es una incógnita lo que nos encontraremos en el agua al final del recorrido; según la música, probablemente un tiburón. Sin embargo, pese a nuestro miedo, la cámara sigue acercándose al agua.

Son exactamente las mismas imágenes, pero, como descubre el público, la experiencia cambia drásticamente con una música de fondo distinta. Una banda sonora conduce a la paz y la serenidad; la otra, al miedo y al terror.

Cuando interaccionamos con nuestros hijos pasa algo similar. Hemos de prestar atención a la música de fondo. La «música tiburón» nos saca del momento presente, por lo que practicamos una conducta parental basada en el miedo. Nuestra atención se focaliza en cualquier cosa sobre la que estemos sintiéndonos reactivos. Nos preocupa lo que va a pasar en el futuro, o respondemos a algo procedente del pasado. Si hacemos esto, nos perdemos lo que está pasando realmente en este preciso momento: lo que los niños necesitan y lo que están comunicando de veras. Como consecuencia de ello, no les damos lo mejor. En otras palabras, la «música tiburón» nos impide educar a este niño concreto en este momento concreto.

Por ejemplo, imagínate que tu hija de diez años llega a casa con su primer boletín de calificaciones y descubres que, como estuvo enferma y se perdió un par de clases, la nota de matemáticas es inferior a la que esperabas. Sin «música tiburón» sonando de fondo, podrías atribuir esto a las ausencias o a la mayor dificultad de las materias en este curso. Tomarías medidas para asegurarte de que ella entienda las lecciones, y acaso decidas ir a hablar con su profesor. En resumen, enfocarías la situación desde una perspectiva tranquila y racional.

En cambio, si el hermano mayor de la niña, con catorce años, ha demostrado ser poco responsable con sus deberes escolares y ha tenido verdaderas dificultades con el álgebra, esta experiencia previa puede llegar a ser «música tiburón» que suena en tu cabeza mientras tu hija te enseña el boletín. «Ya estamos otra vez», podría ser el estribillo que se apodera de tus pensamientos. Así pues, en vez de responder a la situación como habrías hecho normalmente, preguntando a la niña cómo se siente e intentando averiguar qué es lo mejor para ella, piensas en los problemas del chico con el álgebra y reaccionas de forma exagerada ante la situación de la niña. Te pones a hablar con ella sobre posibles castigos y reducción de actividades extraescolares. Si la «música tiburón» te llega de veras, quizá te pongas a sermonearle sobre lo de ir a buenas universidades y la cadena de episodios que van desde una mala nota en matemáticas de quinto curso a problemas en la secundaria y por fin a un montón de cartas de rechazo de universidades de todo el país. Antes de darte cuenta, tu adorable hija de diez años se ha transformado en una sin techo que empuja un carrito de la compra hacia la caja de cartón en la que vive bajo el puente junto al río..., ¡y todo porque no se acordó de hacia dónde apuntaba el símbolo «mayor que»!

Como suele suceder, la clave de una respuesta Sin Lágrimas es la toma de conciencia. En cuanto reparas en que la «música tiburón» resuena en tu cabeza, puedes cambiar tu estado de ánimo y dejar de actuar partiendo del miedo y de experiencias pasadas que no son aplicables al escenario al que te enfrentas ahora. En lugar de ello, puedes conectar con tu hija, que posiblemente esté desanimada. Puedes darle lo que necesita en este momento: un padre totalmente presente, que la educa solo a ella partiendo solo de hechos reales de esta situación concreta, no basándose en expectativas pasadas ni en miedos futuros.

Esto no equivale a decir que no debamos prestar atención a patrones de conducta a lo largo del tiempo. También podemos quedar atrapados en estados de negación en los que contextualizamos demasiado la conducta y justificamos las repetidas dificultades de nuestros hijos con toda clase de excusas que nos impiden buscar la intervención o ayudarles a crear las destrezas que necesitan. Estamos ante el caso de un hijo que nunca es culpable de nada y a quien sus progenitores nunca hacen responsable de nada.

Cuando la «excusa de turno» se convierte en un patrón de respuesta parental, seguramente los padres están actuando con arreglo a otra clase de «música tiburón». Esto recuerda a los padres cuyos hijos fueron enfermizos de pequeños y a quienes ahora la «música tiburón» los lleva a pasarse de precavidos, a tratarlos como si fueran más frágiles de lo que son en realidad.

El caso es que la «música tiburón» quizá nos impida criar a los hijos de forma intencional y ser lo que los niños necesitan que seamos en un momento dado. Nos vuelve reactivos en lugar de receptivos. A veces hemos de adaptar nuestras expectativas y darnos cuenta de que los niños necesitan más tiempo para que se despliegue su desarrollo; otras veces debemos adaptar las expectativas y darnos cuenta de que los niños son capaces de más de lo que les pedimos, por lo cual podemos plantearles retos en cuanto a que asuman más responsabilidades en sus decisiones. Y aún otras veces hemos de prestar atención a nuestras aspiraciones, necesidades y experiencias pasadas, cualquiera de las cuales puede socavar nuestra capacidad de tomar decisiones correctas momento a momento. El problema es que, cuando somos reactivos, no recibimos información de los demás ni manifestamos ninguna flexibilidad de respuesta ante las diversas opciones que tenemos en la cabeza. (Si quieres ahondar en este concepto, Dan lo trata ampliamente en Ser padres conscientes: un mejor conocimiento y comprensión de nosotros mismos contribuye a un desarrollo integral y sano de nuestros hijos, escrito conjuntamente con Mary Hartzell.)

En última instancia, nuestro cometido consiste en procurar amor incondicional y presencia tranquila a los niños incluso cuando tienen una pataleta de campeonato. Es así como permanecemos receptivos en vez de reactivos. Y el punto de vista que adoptemos sobre su conducta afectará necesariamente al modo de responderles. Si los reconocemos como los niños todavía en desarrollo que son, con un cerebro cambiante, cambiable y complejo, cuando se enrabietan o hacen algo que nos disgusta, nos conviene ser receptivos y escuchar la relajante música de piano. Así interactuaremos con ellos de una manera que nos ayude más a alcanzar la paz y la serenidad.

Por otro lado, la «música tiburón» nos saca del momento presente y nos quita claridad mental, al tiempo que nos volvemos reactivos. Esto alimenta el caos interno y nos lleva a emitir toda clase de suposiciones, a preocuparnos por toda suerte de posibilidades que simplemente no deberían ser tenidas en cuenta en esta situación concreta. Incluso puede hacernos suponer automáticamente que los niños están «portándose mal» porque son egoístas, perezosos, mimados y cosas por el estilo. Entonces respondemos no a partir del amor y la intencionalidad, sino de la reactividad, la ira, la ansiedad, el enfrentamiento y el miedo.

Así pues, la próxima vez que tengas que imponer disciplina, haz una breve pausa y escucha la banda sonora de tu cabeza. Si oyes un piano tranquilo y te sientes capaz de ofrecer una respuesta afectuosa, objetiva y lúcida a la situación, sigue adelante. Si por el contrario oyes la «música tiburón», ten cuidado con lo que vas a hacer y decir. Espera un minuto —algo más, si hace falta— antes de responder. Luego, cuando notes que te libras de los temores, de las expectativas y de la excesiva reactividad que te impide ver la situación como lo que es realmente, ya puedes responder. Solo con prestar atención a la música de fondo de un momento disciplinario, serás mucho más capaz de responder con flexibilidad en vez de reaccionar rígida o caóticamente, y ofrecer a tus hijos lo que necesitan en ese preciso instante. La clave es responder, no reaccionar.

Principio de conexión n.º 2:

Buscar el porqué

Una de las peores consecuencias de la «música tiburón» es la tendencia parental a emitir suposiciones sobre lo que percibimos como evidente. Si una banda sonora de miedo, con carga emocional, te nubla la mente cuando interaccionas con los niños, es poco probable que vayas a ser objetivo sobre las razones por las que se comportan así. En lugar de ello, seguramente reaccionarás sin más partiendo de información que acaso no sea del todo exacta. Darás por sentado que hay un tiburón nadando en el agua o un monstruo oculto tras un árbol, aunque no haya nada de todo eso.

Cuando tus hijos están jugando en la habitación de al lado y oyes que el más pequeño se pone a llorar, parece perfectamente justificado entrar, mirarlo y decir con tono serio: «¿Qué has hecho esta vez?» Pero si el niño dice «No, papá, solo me he caído y me hecho daño en la rodilla», te das cuenta de que lo que parecía obvio no lo era ni mucho menos, y que la «música tiburón» te ha despistado (una vez más). Como tu hijo pequeño ha hecho de las suyas en el pasado, habías dado por supuesto que ahora también era el caso.

Pocas acciones parentales entorpecen más deprisa la conexión que presuponer lo peor y reaccionar en consecuencia. Así, en vez de hacer suposiciones y basarse en información que acaso sea inexacta, mejor poner en duda lo que parece evidente. Seamos detectives. Pongámonos la gorra de Sherlock Holmes. Sí, el personaje de Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes decía lo siguiente: «Es un error mayúsculo teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno se pone a retorcer los hechos para que se ajusten a las teorías, en vez de hacer que las teorías se acomoden a los hechos.»

Cuando nos ocupamos de los niños, es peligroso teorizar antes de disponer de los datos. Lo que hemos de hacer es tener curiosidad. Hemos de «perseguir el porqué».

La curiosidad es la piedra angular de la disciplina efectiva. Antes de responder al comportamiento de tu hijo —sobre todo si no te gusta—, haz la siguiente reflexión: «Me pregunto por qué lo ha hecho.» Y deja que esto te lleve a otros pensamientos: «¿Qué quiere ahora? ¿Está pidiendo algo? ¿Intenta descubrir alguna cosa? ¿Qué está comunicando?»

Cuando un niño actúa de una manera que no nos gusta, la tentación es decir: «¿Cómo ha podido hacer esto?» En vez de ello, busca el porqué. Si entras en el cuarto de baño y descubres que tu hija de cuatro años ha «decorado» el lavabo y el espejo con papel higiénico húmedo y un lápiz de labios que ha encontrado en un cajón, muestra curiosidad. Es normal que te sientas contrariado. Pero, en cuanto sea posible, averigua el porqué. Deja que la curiosidad sustituya al descontento. Habla con tu hija y pregúntale qué ha pasado. Lo más probable es que oigas algo totalmente verosímil, al menos desde su perspectiva, y quizá de lo más gracioso. La mala noticia es que igualmente tendrás que arreglar el desorden (a poder ser con su ayuda). La buena es que habrás permitido a tu curiosidad dar una respuesta más precisa —y divertida, interesante y sincera— a la conducta de tu hija.

Lo mismo es aplicable cuando la profesora de tu hijo de siete años te manda llamar para discutir ciertos problemas «de control de impulsos» referentes al niño. La maestra te explica que tu hijo no respeta la autoridad y que ha comenzado a hacer ruidos y comentarios inapropiados durante la clase de lectura. Tu primera reacción quizá sea la de iniciar con el niño una conversación del tipo «No es así como hay que comportarse, oye». Sin embargo, si buscas el porqué y le preguntas sus motivos, quizá descubras que «Truman me dice que soy divertido cuando lo hago, y ahora me deja estar a su lado en la cola del almuerzo». Aún tienes que efectuar algo de redirección y trabajar con el niño sobre maneras adecuadas de moverse por el difícil mundo de las relaciones del patio de recreo, pero así serás capaz de hacerlo con información mucho más precisa sobre sus necesidades emocionales y lo que realmente está motivando sus acciones.

Buscar el porqué no significa que forzosamente debamos preguntar a los niños «¿Por qué has hecho esto?» cada vez que se plantee una situación disciplinaria. De hecho, esta pregunta acaso dé a entender desaprobación o dictamen inmediatos más que curiosidad. Además, a veces los niños, sobre todo los más pequeños, no saben por qué están alterados o por qué han hecho tal o cual cosa. Puede que la percepción personal y la conciencia de sus objetivos y motivaciones sean todavía escasas. Por eso no se trata de preguntar el porqué, sino de averiguarlo. Esto es algo más que formular mentalmente la pregunta «por qué», lo que te permite ser curioso y preguntarte de dónde viene tu hijo en este momento.

A veces, la conducta que queremos abordar no es tan benigna como una decoración con lápiz de labios o alguna chifladura. En ocasiones el niño toma decisiones que desembocan en objetos rotos, cuerpos magullados y relaciones dañadas. En estos casos, es más importante aún si cabe que busquemos el porqué. Necesitamos tener curiosidad sobre lo que ha impulsado al niño a lanzar con ira el destornillador, a golpear a un compañero, a soltar palabrotas ofensivas. No basta con encarar el comportamiento sin más. El comportamiento humano tiene casi siempre una finalidad. Hemos de saber qué hay detrás, qué lo provoca. Si nos centramos solo en la conducta del niño (su mundo externo), nos fijaremos solo en los síntomas, no en la causa. Y si únicamente tenemos en cuenta los síntomas, nos veremos obligados a tratarlos una y otra vez.

En cambio, si nos ponemos la gorra de Sherlock Holmes y perseguimos el porqué, buscando con curiosidad la causa primordial subyacente a la conducta, podemos averiguar con más claridad lo que le pasa realmente a nuestro hijo. Quizá descubramos verdaderas razones de preocupación que han de ser abordadas. Tal vez nos enteremos de que estábamos haciendo suposiciones falsas. O a lo mejor veamos que su «mala conducta» es una respuesta adaptativa a algo que exige demasiado de él. Quizá, por ejemplo, tu hijo no finge encontrarse mal el día antes de la clase de educación física porque sea perezoso, carezca de interés o quiera llevar la contraria, sino porque es su mejor estrategia para gestionar la tremenda timidez que siente al realizar alguna actividad deportiva delante de sus compañeros.

Si nos preguntamos qué están intentando hacer los niños y les permitimos explicar la situación antes de precipitarnos a juzgar, seremos capaces de reunir datos reales de su mundo interno, en contraposición a reaccionar sin más partiendo de suposiciones, teorías inexactas o «música tiburón». Además, cuando buscamos el porqué y primero conectamos, hacemos saber a los niños que estamos a su lado, que nos interesa su experiencia interna. Mediante nuestra respuesta a cada situación, les decimos que cuando no sepamos realmente qué ha pasado, les concederemos el beneficio de la duda. Tampoco en este caso significa que debamos hacer la vista gorda ante la mala conducta, sino solo conectar primero formulando preguntas y mostrando curiosidad por lo que subyace al comportamiento externo del niño y lo que está pasando en su interior.

Principio de conexión n.º 3: Pensar en el cómo

Escuchar «música tiburón» y buscar el porqué son principios que, durante un momento disciplinario, nos piden tener en consideración nuestro panorama interno y el del niño. El tercer principio de conexión se centra en el modo en que interaccionamos realmente con nuestros hijos. Nos estimula a tener en cuenta el modo de hablarles cuando les cuesta controlarse o tomar decisiones acertadas. Lo que decimos a nuestros hijos es importante, desde luego. Pero tan importante o más es cómo decirlo.

Imagina que tu hijo de tres años no se coloca en el asiento del coche. He aquí unos cuantos cómos para decir exactamente el mismo qué:

- Con los ojos muy abiertos y un tono fuerte y enojado: «¡Ponte en el asiento!»

- Con los dientes apretados, los ojos entornados y furia contenida en la voz: «Ponte en el asiento.»

- Con rostro relajado y tono afectuoso: «Ponte en el asiento.»

- Con expresión facial de chiflado y voz bobalicona: «Ponte en el asiento.»

La idea es esta. El cómo importa. A la hora de ir a la cama puedes utilizar una amenaza: «Acuéstate ahora o no hay cuento.» O puedes decir: «Si te acuestas ahora, tendremos tiempo de leer. Pero si no te metes en la cama enseguida, no habrá tiempo y no nos quedará más remedio que saltarnos la lectura.» El mensaje es el mismo, pero el modo de transmitirlo resulta muy diferente. Produce una sensación muy distinta. Ambos cómos modelan maneras de hablar con los otros. Ambos establecen un límite. Ambos efectúan la misma petición. Pero no se perciben ni mucho menos de la misma forma.

El cómo determina qué sienten los niños sobre nosotros y sobre sí mismos, y qué aprenden sobre el trato a los demás. Además, el cómo contribuye en gran medida a determinar su respuesta en el momento y nuestro grado de éxito en la obtención de un resultado efectivo que haga más felices a todos. Por lo general, los niños cooperan con mucha más rapidez si se sienten conectados con nosotros y cuando los implicamos en un intercambio agradable y festivo. En definitiva, es el cómo lo que determina qué. Al imponer disciplina, podemos ser mucho más eficaces si nuestro cómo es respetuoso, alegre y tranquilo.

Así pues, estos son los tres principios de conexión. Si verificamos la «música tiburón», buscamos el porqué y pensamos en el cómo, establecemos el marco de la conexión. Debido a ello, cuando los niños se comportan de una manera que no nos gusta, tenemos la oportunidad de conectar primero, dando prioridad a la relación y aumentando las posibilidades de un resultado disciplinario satisfactorio. Veamos ahora algunas estrategias de conexión específicas.

CICLO DE CONEXIÓN SIN LÁGRIMAS

¿Cómo es realmente la conexión? ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a sentirse sentidos y a comprender que estamos con ellos, justo en medio del lío en que estén metidos, mientras emprendemos el proceso disciplinario?

Como de costumbre, la respuesta cambiará en función de cada niño individual y de tu estilo parental personal, pero en la mayoría de los casos la conexión se reduce a un proceso cíclico de cuatro fases. Lo denominamos «ciclo de conexión Sin Lágrimas».

No siempre se sigue exactamente el mismo orden, pero en general conectar con los niños cuando están alterados o portándose mal conlleva estas cuatro estrategias. La primera, transmitir consuelo.

Estrategia de conexión n.º 1:

Transmitir consuelo

Recuerda que a veces los niños necesitan tu ayuda para calmarse y tomar buenas decisiones. Cuando tenemos más problemas de disciplina es cuando sus emociones se apoderan de ellos. E igual que tomas en brazos, acunas o acaricias a un bebé para tranquilizar su sistema nervioso, también querrás ayudar a tus hijos a calmarse cuando lo necesitan. Las palabras son útiles, sobre todo cuando estás validando sentimientos. De todos modos, la mayor parte del apoyo se produce de manera no verbal. Podemos comunicar mucho sin hablar siquiera.

La respuesta no verbal más potente es una que probablemente damos de manera automática: tocar al niño. Le pones la mano en el brazo. Lo atraes hacia ti. Le masajeas la espalda. Le coges la mano. Un contacto cariñoso —sutil, como apretarle un poco la mano; o más efusivo, como un abrazo cálido— tiene la capacidad de desactivar una situación agitada.

La explicación es que cuando notamos el contacto de alguien de una manera estimulante y afectuosa, se liberan en el cerebro y el cuerpo hormonas de la felicidad (como la oxitocina), y disminuyen los niveles de cortisol, la hormona del estrés. En resumidas cuentas, procurar a los niños afecto físico cariñoso modifica literal y beneficiosamente su química cerebral. Cuando tu hijo (¡o tu pareja!) se sienta alterado, tocarlo con cariño puede apaciguar la situación y ayudar a los dos a conectar, incluso en momentos de mucho estrés.

El contacto es solo uno de los medios de comunicación no verbal con los niños. En realidad, continuamente estamos enviando mensajes, aunque no pronunciemos palabra alguna. Piensa en la típica postura de tu cuerpo cuando les impones disciplina. ¿No te has visto nunca inclinado sobre el niño con mirada de enfado? Quizás estás diciendo con un tono de voz intimidante: «¡Déjalo ya!» o «¡Acaba de una vez!». Este enfoque es en esencia lo contrario de la conexión, y no será efectivo para sosegar al niño. Tu respuesta rotunda intensificará aún más sus emociones. Aunque esta estrategia dé como resultado que el niño parece tranquilo, en realidad está sintiéndose todo lo contrario. El corazón le late con fuerza en respuesta al estrés porque tiene tanto miedo que desconecta sus emociones y oculta sus sentimientos para evitar que te enfades más.

¿Te acercarías de este modo a un animal alterado? Si tuvieras que interactuar con un perro que parece enfurecido, ¿te acercarías con una postura corporal agresiva exigiéndole al perro que «lo dejara ya y se calmara»? No sería muy sensato ni muy efectivo, pues así comunicarías al perro que eres una amenaza, y el animal no tendría otra opción que reaccionar: encogerse de miedo o luchar. Así pues, nos han enseñado a acercarnos a un perro tendiendo el dorso de la mano, agachándonos y hablando con voz suave y tranquilizadora. Si hacemos esto, todo nuestro cuerpo transmite un mensaje: «No soy una amenaza.» En respuesta, el perro quizá se relaje, se calme, se sienta seguro y se acerque y se acomode.

Con las personas pasa lo mismo. Si nos sentimos amenazados, no se activa nuestro circuito de engranaje social. Nos cuesta implicar al cerebro superior, la parte reflexiva que toma decisiones sensatas y tiene capacidad para establecer lazos de empatía y regular las emociones y el cuerpo. En vez de tranquilizarnos y tomar decisiones atinadas, reaccionamos sin más. Desde un punto de vista evolutivo, esta reacción es lógica. Cuando el cerebro detecta amenaza, el área inferior se pone inmediatamente en guardia y se activa al máximo. Funcionar con arreglo a este método más primitivo nos permite mantenernos seguros al incrementar la atención, actuar con rapidez y sin pensar, o al entrar en modo «luchar, escapar, quedarse quieto o desmayarse».

Algo similar ocurre con los niños. Cuando las emociones se intensifican y respondemos transmitiendo amenaza —mediante la mirada frustrada o enfadada, el tono furioso, la postura intimidatoria (con las manos en las caderas, meneando un dedo, inclinados hacia delante)—, su respuesta biológica innata será activar el cerebro inferior. Sin embargo, si sus cuidadores comunican «No soy una amenaza», entonces la parte reactiva, impulsiva y pendenciera del cerebro pierde importancia, y los niños pueden pasar a un modo de procesamiento que les permita desenvolverse bien.

Así, ¿cómo comunicamos «no soy una amenaza» a los niños, también en medio de emociones que empiezan a desbocarse? Conectando. Una de las maneras más efectivas y convincentes de hacer esto es colocando el cuerpo en una postura opuesta a la de imponer y amenazar. Aunque muchas personas hablan de situarse a la altura de los ojos del niño, una de las formas más rápidas para transmitir seguridad y ausencia de amenaza es colocándose por debajo de dicho nivel de los ojos y poniendo el cuerpo en una posición relajada que comunique calma. Vemos que otros mamíferos hacen esto para mandar el mensaje de «No soy una amenaza, no tienes por qué pelear conmigo».

Te recomendamos que pruebes esta técnica «por debajo del nivel de los ojos» la próxima vez que tu hijo esté agitado o sin control sobre sus emociones. Ponte en una silla, o en una cama, o en el suelo, para estar por debajo del nivel de los ojos del niño. Si te reclinas, cruzas las piernas o abres los brazos, asegúrate de que tu cuerpo transmite consuelo y seguridad. Tus palabras y tu lenguaje corporal han de combinarse para transmitir empatía y conexión y decirle a tu hijo: «Estoy aquí. Te consolaré y te ayudaré.» Le aliviarás el sistema nervioso y lo tranquilizarás, igual que lo sostenías en brazos y lo acunabas cuando era un bebé y te necesitaba.

Nos ha emocionado ver cuántos padres a quienes hemos enseñado esta técnica informan de que el planteamiento es «mágico». Les parece increíble lo deprisa que se calman sus hijos. Y algo que les asombra en la misma medida es descubrir que poner el cuerpo en esta posición relajada, no amenazadora, tranquiliza también a los propios padres. Explican que esta táctica funciona mejor que cualquier otra cosa que hayan intentado para mantener ellos mismos la calma, y da lugar a los mejores resultados en el manejo de situaciones de mucho estrés. Como es lógico, no puedes tumbarte en el suelo si estás en el coche o andando por la calle, aunque sí puedes usar el tono de voz y la postura, así como palabras empáticas, para comunicar ausencia de amenaza a fin de conectar con el niño y generar calma en los dos.

La comunicación no verbal es muy poderosa. A lo largo de todo el día, tu hijo puede vivir experiencias de las que no tenías conocimiento, algo ni siquiera pronunciado. Tu simple sonrisa puede aliviar un desengaño y fortalecer el vínculo. Conoces este momento: cuando el niño está haciendo algo que le entusiasma, como patear un balón de fútbol o recitar un fragmento de una obra, y te busca entre la multitud. Vuestras miradas se cruzan y tú sonríes, y él sabe que estás diciendo: «Lo he visto y comparto tu alegría.» Esto es lo que puede hacer tu conexión no verbal.

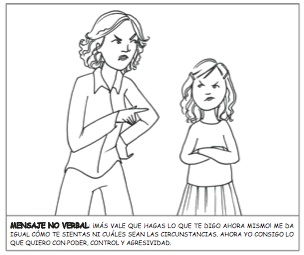

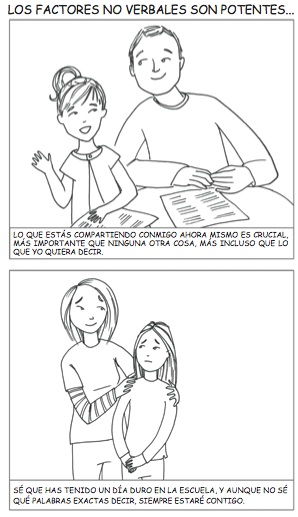

Pero también puede hacer lo contrario. Mira las siguientes imágenes y fíjate en el mensaje que transmiten los padres. Sin abrir la boca siquiera, cada progenitor está diciendo mucho.

El hecho es que enviamos toda clase de mensajes, con finalidad o sin ella. Y si no vamos con cuidado, en un entorno disciplinario de emociones intensas los factores no verbales pueden debilitar la conexión que buscamos. Cruzar los brazos, menear la cabeza, frotarse las sienes, poner los ojos en blanco, hacer un guiño sarcástico a otro adulto de la habitación... Aunque nuestras palabras expresen interés en lo que está diciendo el niño, los factores no verbales pueden delatarnos de muchas formas. Y si nuestros mensajes verbales y no verbales se contradicen entre sí, el niño creerá los no verbales. Por eso es tan importante prestar atención a lo que estamos transmitiendo aunque no digamos nada en absoluto. Si lo hacemos, tenemos más posibilidades de comunicar los mensajes que realmente queremos comunicar a nuestros hijos.

En todo caso, siempre habrá momentos disciplinarios en los que tus hijos te exasperen. O en los que ellos malinterpreten algo que tú estás transmitiendo y acaben alterados. Se cometen errores en ambos lados de la relación, por supuesto. Del mismo modo, a veces quizá consideres adecuado utilizar comunicación no verbal para ayudar a los niños a controlarse mejor y refrenar sus impulsos si es preciso. Pero la conclusión final es que podemos ser intencionales sobre los mensajes verbales y no verbales que estamos enviando, sobre todo cuando intentamos conectar con los hijos en un momento difícil. Asentir sin más, o estar físicamente presente, comunica atención y preocupación.

Estrategia de conexión n.º 2:

Validar, validar, validar

La clave de la conexión cuando los niños se muestran reactivos o están tomando malas decisiones es la validación. Además de comunicar consuelo, hemos de hacer saber a los niños que les escuchamos, que les entendemos, que lo hemos captado. Nos guste o no la conducta derivada de sus sentimientos, queremos que se sientan reconocidos y noten que estamos con ellos en medio de todas estas sensaciones fuertes.

Dicho de otro modo, queremos estar en sintonía con las experiencias subjetivas de los niños, centrando la atención en cómo experimentan las cosas desde su punto de vista. Igual que en un dúo ambos instrumentos deben sintonizarse para hacer buena música, también hemos de sintonizar nuestra respuesta emocional con lo que les pasa a los hijos. Tenemos que ver su mente e interpretar su estado interno, y a continuación unirnos a ellos en lo que vemos y en el modo de responder. Si lo hacemos así, los acompañamos en su espacio emocional y transmitimos este mensaje: «Te comprendo. Veo lo que estás sintiendo y acuso recibo. Si estuviera en tu lugar y tuviera tu edad, quizá me pasaría lo mismo.» Cuando los niños reciben esta clase de mensaje de sus padres, se «sienten sentidos», comprendidos, queridos. Y como gran ventaja adicional, pueden comenzar a tranquilizarse y tomar decisiones más acertadas, amén de escuchar las lecciones que quieras enseñarles.

En términos prácticos, la «validación» alude a resistir la tentación de negar o minimizar lo que los niños están pasando. Cuando validamos sus sentimientos, evitamos decir cosas como «¿A qué viene esta pataleta por no poder jugar? ¡Ayer estuviste todo el día en casa de Carrie!»; no soltamos algo como «Ya sé que tu hermano te ha roto el dibujo, ¡pero no por esto vas a pegarle! Haz otro y ya está»; o procuramos no decir aquello de «No te preocupes por eso».

Pensemos en ello: ¿cómo te sentirías tú si estuvieras disgustado, acaso desenvolviéndote mal, y alguien te dijera que solo «estás cansado», o que cualquier cosa que te preocupe «no es para tanto» y que «solo debes calmarte un poco»? Cuando decimos a los niños cómo han de sentirse —y no sentirse—, invalidamos sus experiencias.

La mayoría de nosotros sabemos que no hay que decir a los niños directamente que no deben alterarse. Sin embargo, si uno de tus hijos reacciona con fuerza ante algo que no le es favorable, ¿neutralizas al instante esta reacción? Aunque no sea nuestra intención, los padres solemos mandar el mensaje de que, a nuestro juicio, la manera en que los niños sienten y experimentan una situación es ridícula o no digna de reconocimiento. O podemos comunicar inadvertidamente que no queremos interaccionar con ellos ni estar a su lado si exhiben emociones negativas. Es como decir: «No aceptaré que te sientas así; no me interesa el modo en que experimentas el mundo.» De esta forma hacemos que el niño se sienta invisible, oculto, desconectado.

En vez de ello, queremos transmitir que siempre estaremos a su lado, incluso en la peor de las rabietas. Estamos dispuestos a verlos como quienes son, con independencia de cómo se sientan. Queremos acompañarlos donde estén y expresarles que nos interesa lo que están pasando. A un niño pequeño podemos decirle lo siguiente: «Hoy querías ir a casa de Mia, ¿verdad? Es una pena que su mamá haya tenido que cancelar la fiesta.» Sobre todo con los niños más mayores, podemos identificarnos con lo que están pasando haciéndoles saber que, aunque digamos «no» a su conducta, decimos «sí» a sus sentimientos: «Te ha puesto furioso que Keith te rompiera el dibujo, ¿verdad? A mí también me pasa cuando alguien me desordena las cosas. No te culpo por haberte enfadado.» No olvides que la primera respuesta es conectar. Luego vendrá la redirección, e indudablemente querrás abordar la cuestión de la conducta, pero primero hay que conectar, lo cual transmite consuelo y casi siempre conlleva validación.

Por lo general, la validación es muy sencilla. Lo más importante es identificar sin más el sentimiento en cuestión: «Esto te ha puesto muy triste, ¿verdad?», o «Ya veo que te sientes excluido», o incluso el más común «Estás enfadado». Identificar la emoción es una respuesta muy potente cuando el niño está disgustado, pues comporta dos grandes ventajas. Primero, ayudarle a sentirse comprendido tranquiliza su sistema nervioso autónomo y contribuye a aliviar sus sentimientos fuertes, para que así pueda empezar a controlar sus deseos de reaccionar y arremeter contra todo. Segundo, proporciona al niño un vocabulario emocional y una inteligencia emocional, para así poder reconocer y nombrar lo que está sintiendo; esto le ayudará a comprender sus emociones y comenzar a recuperar el control de sí mismo de modo que así se produzca la redirección. Como dijimos en el capítulo anterior, la conexión —en este caso mediante la validación— contribuye a llevar al niño de la reactividad a la receptividad.

Tras reconocer el sentimiento, la segunda parte de la validación consiste en identificarse con esta emoción. Para un niño o un adulto es importantísimo oír a alguien decir: «Lo he captado, te comprendo; ya veo por qué estás así.» Este tipo de empatía nos desarma. Relaja nuestra rigidez. Alivia el caos. Aunque una emoción te parezca ridícula, no olvides que para tu hijo es muy real, así que no rechaces algo que para él es importante.

Tina recibió un correo electrónico recordándole que no son solo los niños pequeños los que han de ser validados cuando están pasando por un momento difícil. Era de una madre de Australia que había escuchado un programa radiofónico donde Tina hablaba del poder de la conexión. Parte del correo electrónico de la madre decía así:

Justo en mitad del programa recibí una llamada de mi hija de diecinueve años, que estaba baja de moral. Sentía dolor debido a una sesión de fisioterapia, tenía la cuenta bancaria en números rojos, no había entendido casi nada en la clase de derecho mercantil, estaba nerviosa por el examen del día siguiente y en el trabajo querían que empezara dos horas antes.

Mi primera reacción fue decir lo siguiente: «Problemas del primer mundo. Aguántate, princesa.» Pero tras oír tu entrevista, reparé en que, aunque realmente eran problemas del primer mundo, eran sus problemas del primer mundo. Por tanto, le dije que lamentaba el mal día que tenía y le pregunté si necesitaba un abrazo de mamá.

Esto cambió mucho las cosas, hasta el punto que alcancé a oírle coger aire y relajarse. Le dije que la quería, que su padre y yo le ayudaríamos a pagar los libros de texto (razón por la cual estaba sin blanca), y que después del examen del día siguiente la invitaría a su sopa de fideos favorita en Bamboo Basket.

Tras la llamada, se quedó mucho más tranquila gracias a mi respuesta. Muy a menudo reaccionamos con dureza sin darnos cuenta del impacto que causamos. Incluso cuando los niños han pasado hace tiempo la etapa del berrinche y tenemos con ellos una vida sosegada, a lo largo del día hay muchos momentos para poner en práctica estas ideas.

Observemos lo bien que esta madre llevó a cabo la validación de la experiencia de su hija. No anuló los sentimientos de su hija negándolos, minimizándolos ni echándole a ella la culpa, sino que admitió su mal día y le preguntó si necesitaba un abrazo. La respuesta de la hija fue respirar hondo y relajarse, no porque sus padres fueran a ayudarla económicamente, sino porque sus sentimientos habían sido reconocidos e identificados. Porque habían sido validados. Ahora ya podía abordar los problemas reales.

Así pues, cuando el niño esté llorando, enrabietado, atacando a un hermano, con un ataque de nervios porque su perro de peluche es demasiado desmadejado y no se aguanta de pie, o si está poniendo de manifiesto su incapacidad para tomar buenas decisiones en ese momento, conviene validar las emociones que subyacen a las acciones. También aquí quizá sea preciso sacarlo primero de la situación. La validación no significa permitir que alguien resulte lastimado o que alguna propiedad acabe destruida. Cuando te identificas con las emociones de tu hijo no estás aprobando ningún mal comportamiento, sino sintonizando con él, sintonizando tu instrumento con el suyo para que los dos juntos podáis crear algo hermoso; vas a su encuentro para entender el significado y el trasfondo emocional de sus acciones; reconoces e identificas lo que está sintiendo y, de este modo, validas su experiencia.

Estrategia de conexión n.º 3:

Menos hablar y más escuchar

Si eres como la mayoría de nosotros, cuando impones disciplina hablas demasiado. Piénsalo y verás que en realidad esta respuesta es graciosa. Nuestro hijo está alterado y ha tomado una decisión incorrecta, y entonces pensamos: «Vale. Le soltaré un sermón. Si consigo que se siente quieto y me escuche hablar y hablar sobre lo que ha hecho mal, seguro que se calmará y la próxima vez tomará una decisión mejor.» ¿Quieres que los niños pierdan el interés, en especial cuando son mayores? Explica algo y luego vuelve una y otra vez sobre la misma cuestión.

Es más, soltar un sermón a un niño emocionalmente activado no sirve de nada. Cuando sus emociones se disparan por todas partes, una de las cosas más inútiles que podemos hacer es hablarle, intentar que entienda la lógica de nuestra postura. Es inútil decir: «Él no quería golpearte cuando lanzó la pelota; solo ha sido un accidente, así que no te enfades.» No hace bien alguno decir cosas como: «No puede invitar a su fiesta a toda la clase.»

El problema de esta actitud lógica es que da por supuesto que, en este momento, el niño es capaz de escuchar y atender a razones. Pero recordemos que el cerebro de un niño está cambiando, desarrollándose. Si él se siente dolido, enfadado o decepcionado, la parte lógica de su cerebro superior no está del todo activo, lo cual significa que, por lo general, un llamamiento lingüístico a la razón no va a ser lo más indicado para ayudarle a recuperar el control de sus emociones y tranquilizarse.

De hecho, hablar suele agravar el problema. Lo sabemos porque lo dicen los niños que acuden a la consulta. A veces quieren gritar a sus padres «¡Deja de hablar, por favor!», sobre todo cuando están en un apuro y ya entienden lo que han hecho mal. Un niño alterado tiene una sobrecarga sensorial. ¿Qué efecto tiene hablar con él? Satura más sus sentidos, con lo que acaba todavía más desregulado, más abrumado y mucho menos capaz de aprender o siquiera de escucharte.

Por tanto, te aconsejamos que sigas el consejo de los niños y no hables tanto. Transmite consuelo, valida los sentimientos de tu hijo —«Te ha dolido que no te invitasen, ¿verdad? Yo también me sentiría excluido»—, y luego cierra la boca y escucha. Escucha realmente lo que está diciendo. No interpretes lo que oyes en un sentido demasiado literal. Si dice que nunca más le van a invitar a otra fiesta, no es una incitación a discrepar ni a poner en entredicho su afirmación absoluta. Tu función consiste en escuchar los sentimientos que se esconden tras las palabras, reconocer lo que está diciendo: «Esto me ha dejado fuera de combate. No me han invitado, y ahora tengo miedo de lo que pueda implicar esto en cuanto a mi posición social entre mis amigos.»

Busca pistas y el porqué de lo que está pasando realmente dentro de tu hijo. Céntrate en sus emociones desprendiéndote de la «música tiburón» que te impide estar del todo con él en ese momento. Por fuerte que sea tu deseo, evita la tentación de discutir con tu hijo, de sermonearle, de defenderte o de decirle que deje de sentirse así. Ahora toca enseñar y explicar. Es el momento de escuchar, así que siéntate con tu hijo y dale tiempo para expresarse.

Estrategia de conexión n.º 4:

Refleja lo que oyes

Con las tres primeras estrategias del ciclo de conexión Sin Lágrimas comunicamos consuelo, validamos sentimientos y escuchamos. El cuarto paso consiste en reflejar en los niños lo que han dicho, transmitiéndoles así que les hemos oído. Reflejar sus sentimientos nos devuelve a la primera estrategia, pues de nuevo estamos transmitiendo consuelo, lo que acaso nos lleve a recorrer el ciclo otra vez.

Reflejar lo que oímos se parece al segundo paso, pero difiere de la validación en que ahora nos centramos concretamente en lo que los niños nos han contado. La fase de validación tiene que ver con reconocer emociones y establecer lazos de empatía con los niños. Decimos algo como: «Ya veo lo enfadado que estás.» Pero cuando reflejamos los sentimientos de los hijos, básicamente les transmitimos lo que nos han explicado ellos. Si se maneja con sensibilidad, esto permite a un niño sentirse escuchado y comprendido. Como hemos dicho, sentirse comprendido es extraordinariamente tranquilizador, incluso curativo. Si transmites a tu hijo que captas de veras lo que está diciéndote —diciéndole: «He oído lo que estás contando; te sentiste fatal cuando te dije que debíamos irnos de la fiesta» o «No es de extrañar que te enfadaras; a mí me pasaría igual»—, das un gran paso para desactivar las emociones intensas que hay en juego.

De todos modos, cuidado con el modo de reflejar sentimientos. No querrás coger una de las emociones temporales, a corto plazo, de tu hijo y convertirla en algo más grande y permanente de lo que es realmente. Pongamos, por ejemplo, que tu hija de seis años está tan enfadada con las constantes tomaduras de pelo de su hermano que empieza a chillar, una y otra vez: «¡Eres estúpido y te odio!» Y precisamente en el patio, donde los vecinos pueden oírlo todo (¡menos mal que el señor Patel está cortando el césped!), la niña repite la cantinela sin parar, lo que parecen miles de veces, hasta que por fin se desmorona en tus brazos y llora desconsolada.

Así pues, inicias el ciclo de conexión. Comunicas consuelo, transmitiendo compasión colocándote por debajo del nivel de los ojos, abrazándola, masajeándole la espalda y transmitiendo empatía a través de tu expresión facial. Validas su experiencia: «Lo sé, cariño, lo sé. Estás enojada.» Escuchas sus sentimientos y luego proyectas en ella lo que estás oyendo: «Te has enfadado mucho, ¿verdad?» Su respuesta acaso sea un regreso a los gritos: «¡Sí, y odio a Jimmy!» (con el nombre del hermano alargado en otro chillido).

Ahora viene la parte peliaguda. Quieres reflejar para ella lo que está sintiendo, pero no pretendes reforzar su relato mental de que odia a su hermano. Una situación así exige ser un poco cauteloso, así que puedes mostrarte sincero con tu hija y ayudarle a entender mejor sus sentimientos, pero impedir también que sus emociones momentáneas se solidifiquen en percepciones más duraderas. Por tanto, podrías decir algo así: «No te culpo por estar tan enfadada. Yo tampoco soporto que la gente me tome el pelo. Sé que quieres a Jimmy, y que los dos lo estabais pasando bien hace solo unos minutos, cuando jugabais con la camioneta. Pero ahora mismo estás furiosa con él, ¿verdad?» La finalidad de este tipo de reflexión es asegurarte de que la niña capta que tú entiendes su experiencia, con lo cual alivias sus emociones fuertes y ayudas a calmar su caos interno a fin de permitirle regresar al centro de su río del bienestar. Pero no quieres que un sentimiento que es solo un estado momentáneo —el enfado con el hermano— sea percibido en la mente de la niña como un rasgo permanente, una parte inherente de su relación. Por eso le proporcionas perspectiva y le recuerdas lo bien que ella y su hermano se lo estaban pasando con la camioneta.

Otra ventaja que acompaña al reflejo de los sentimientos de los niños es que transmite que ellos no solo tienen nuestro amor, sino también nuestra atención. A veces los padres dan por sentado que la búsqueda de atención del niño es algo malo. «Solo pretende conseguir mi atención», dicen. El problema de esta perspectiva es que parte de la base de que, de algún modo, no es bueno que un niño quiera hacerse notar y que sus padres presten atención a lo que está haciendo. En realidad, sin embargo, la conducta de búsqueda de atención no solo es totalmente apropiada desde el punto de vista del desarrollo, sino que en realidad es relacional. La atención es una necesidad de todos los niños en todas partes. De hecho, ciertos estudios basados en neuroimágenes ponen de manifiesto que la experiencia del dolor físico y la del dolor relacional, como el rechazo, muestran una localización de la actividad cerebral muy similar. Así pues, cuando procuramos atención a los niños y nos centramos en lo que están haciendo y sintiendo, satisfacemos una importante necesidad relacional y emocional, y ellos se notan profundamente conectados y confortados. Recordemos que son muchas las maneras de malcriar a los hijos —darles demasiadas cosas, rescatarlos de toda situación difícil, privarles de cualquier oportunidad para afrontar el fracaso y la decepción—, pero darles demasiado amor o atención no es una de ellas.

Así actúa el ciclo de conexión: nos permite comunicar a nuestros hijos que les queremos, que los vemos, que estamos a su lado con independencia de su conducta. Cuando bajamos la «música tiburón», buscamos el porqué y pensamos en el cómo, somos capaces de transmitir consuelo, validar, escuchar y reflejar sentimientos, así como de apoyar a los niños de maneras que generen la clase de conexión necesaria que transmita con claridad nuestro amor y los prepare para la redirección.