7

Del polen al carbono 14

7.1. 23 de noviembre de 1973

Ante sí se hallaba una de las reliquias más preciadas de todos los tiempos. Pero poco le importaba. Él era un prestigioso científico y además no profesaba el catolicismo. Se encontrara con lo que se encontrara, no iba a ocultar la verdad.

Tal vez con sus estudios terminaría con la fe de algunos, pero eso a él no le incumbía.

Estaba acostumbrado a recoger huellas y todo tipo de residuos que le pudieran llevar a resolver los casos criminológicos con los que, casi a diario, se enfrentaba. Pero aquello era distinto.

Imbuido en la penumbra de la estancia, y con suma delicadeza, cogió una de las cintas adhesivas que en tantos otros casos había utilizado y procedió a superponerla sobre la Síndone. Ayudándose de su dedo pulgar, hizo una leve presión sobre la tirita de scotch y, a los pocos segundos, la retiró doblándola sobre si misma para conservar el polvo adherido. Repitió el mismo método en otros once puntos de la tela.

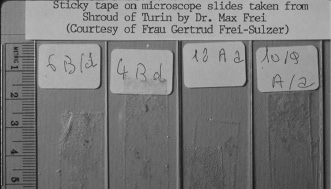

Tiras de scoth utilizadas por el polinólogo Max Frei.

Las muestras que había recogido: polvo, esporas de polen, partículas de plantas e insectos, suero, tierra, aromas como el aloe y la mirra e incluso fibras de la tela, viajaron junto a él hasta su laboratorio de Zúrich (Suiza). Allí, con sus potentes microscopios ópticos y electrónicos, comenzó una minuciosa investigación ¿Cuáles serían los resultados?

Max Frei, un importante doctor suizo director del Servicio Científico de la Policía Criminal de Zúrich, perito de la Interpol y experto palinólogo, tenía ante sí el mayor reto de su carrera: el análisis polínico de la Sábana Santa.

Unos meses antes, y enterado de la polémica que había surgido en torno a la antigüedad del lienzo, quiso poner su experiencia en Palinología (ciencia que a través de los análisis de los pólenes depositados sobre un objeto permite establecer la edad y permanencia en los lugares que el objeto ha estado) al servicio de la Iglesia y así se lo hizo saber al cardenal Michele Pellegrino, custodio de la Síndone.

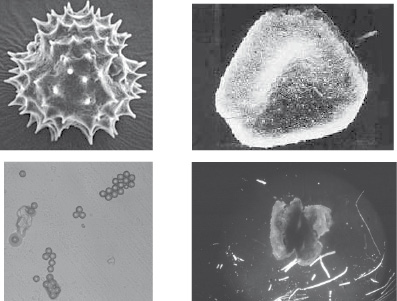

Muestras del polen hallado por Frei.

Este prelado ya había autorizado en 1969 a una Comisión de expertos —diez hombres y una mujer—, cinco de ellos científicos, para que observaran la conservación de la reliquia y propusieran futuros estudios científicos.

Tras asegurar que la tela se encontraba en perfecto estado de conservación y fotografiarla, plantearon llevar a cabo los siguientes puntos:

- Confirmar la datación más o menos probable de la tela y de los remiendos con investigaciones arqueológicas y, eventualmente, con medios físicos y químicos.

- Comprobar los distintos componentes presentes en las huellas de distintos colores que se encuentran en la tela.

- Observación ponderada y fraccionada de la Síndone.

- Observación de todo el lienzo mediante distintos métodos ópticos (fotografía, microfotografía, análisis espectroscópicos…).

- Comprobaciones textiles.

- Quitar la tela blanca de soporte que está cosida junto con los remiendos, dejando intactos los mencionados remiendos.

- Tomar mínimas muestras para los exámenes físicos, químicos etc.

Pellegrino, presionado en cierto modo por algunos religiosos, como Peter Rinaldi, que no entendían que la tela no se sometiera a los avances científicos de una vez por todas para comprobar su autenticidad, y aprovechando la ostensión del Santo Lienzo, que por primera vez fue retransmitida por la televisión, accedió a la petición de Frei y le autorizó para recoger unas muestras.

7.2. «La Síndone fue expuesta en Palestina hace 2.000 años»

Comencé los análisis inmediatamente. Empujado por mi curiosidad científica y sin prejuicios religiosos de ninguna clase, emprendí esta investigación […]. Al cabo de un año y medio de pacientes búsquedas, estaba ya en posición de obtener resultados decisivos. Mi objetivo, si así se le puede llamar, era reconstruir el recorrido de la Síndone por medio de los varios tipos de polen depositados sobre ella. La Síndone había sido expuesta a los fieles y, por consiguiente, el polen, transportado con el aire, por fuerza se tenía que haber depositado sobre ella. Clasificando los distintos tipos de plantas, podría trazar un mapa del recorrido hecho por la Síndone de lugar en lugar y de país en país. Quería saber si la Síndone había estado en el Oriente Medio. Era importante, pues, encontrar polen de plantas que no existieran en Europa. La operación más importante consistió en aislar aquellos tipos de plantas que no crecen en Europa Occidental, determinar en qué región se desarrollan, establecer la edad de los granitos de polen hallados en el tejido y contrastar sus características con las de otros granitos de polen iguales, de la misma edad y encontrados en la misma región. Pero me encontré también tipos de granitos de polen que no están consignados en los libros de Botánica. Me trasladé pues, al Oriente Medio, y allí conseguí encontrar ejemplares de pólenes idénticos a los no identificados. En Judea, no lejos de Jerusalén, encontré la Assueda, una planta que solo crece en Palestina y cuyo polen se encuentra sobre la Síndone. Hasta ocho tipos de plantas encontré en Palestina cuyos pólenes están presentes en la Sábana. Este hallazgo me permite afirmar sin posibilidad de dudas que la Síndone fue expuesta en Palestina. Algunos tipos de plantas se han extinguido, pero su presencia en el pasado, precisamente en los tiempos en que vivió Cristo está testificada por los fósiles que encontré en el lodo del Mar Muerto. Esta era la prueba decisiva, irrefutable: la Síndone no solo lleva sobre sí polen de plantas que solo existen en Palestina, sino particularmente de especies que vivían allí hace dos mil años y que hoy han desaparecido. Frente a resultados de este calibre, puedo afirmar, sin posibilidad de ser desmentido, que la Síndone fue expuesta en Palestina hace dos mil años. No sé si la tela ha envuelto el cuerpo del hombre que los Evangelios indican como Jesucristo, pero puedo afirmar con toda seguridad que la Sábana, hace dos mil años, fue abierta al aire en Galilea y que sucesivamente fue llevada a Turquía y después a Francia.

Estas declaraciones, realizadas por Max Frei a La Gazzeta del Popolo el 8 de marzo de 1976, fueron las primeras conclusiones públicas que aportó sobre su trabajo. En ellas revelaba haber hallado sobre el Santo Lienzo 49 tipos de pólenes diferentes. No le quedaba ninguna duda sobre la edad de la tela y los lugares que había visitado. El fraude no era posible «puesto que el lienzo en cuestión está controlado desde al menos hace cinco siglos, la falsificación habría sido perpetrada durante la Edad Media y probablemente en Francia. En aquel tiempo el estudio del polen no era todavía conocido. Si un falsario se hubiera procurado un trozo de tela de lino de Palestina con polvo encima de esa zona, seguramente no habría hecho venir polvo de la Anatolia o de Constantinopla para simular un pasado para su obra fraudulenta que, en aquel tiempo, no era discutida. El espectro polínico permite pues excluir una falsificación en Francia durante el Medioevo porque, repito, este hipotético falsificador tendría que haber realizado su trabajo en el siglo XIV, cuando aún faltaban más de 500 años para descubrir la naturaleza del polen y haber graduado y escalonado, además, las clases de polen y sus dosis según su trayectoria histórica, no descubierta hasta hace uno diez años».

En el II Congreso Internacional de Sindonología, llevado a cabo en Turín en 1978, en el que Frei por primera vez facilitó la lista completa de las plantas identificadas, este volvía a repetir que «hoy por hoy, puedo solamente confirmar que no he encontrado en la Síndone elemento alguno que deba valorarse como contraprueba de una edad de dos mil años».

Pero el estudio no satisfizo a todos los investigadores. Tras la muerte de Frei, en 1983, varios científicos continuaron con su investigación. Algunos de ellos contemplaron la posibilidad de que las aves hubieran sido las portadoras de los pólenes mientras el Santo Lienzo fue expuesto en Francia o Italia, hipótesis que fue rechazada por la comunidad científica, que la tildó de inverosímil.

El doctor Avinoam Danin, profesor de botánica en la Universidad de Jerusalén, y el doctor Uri Baruch, especialista en el estudio de pólenes en Israel, apoyaron punto por punto el estudio realizado por Frei y aseguraron que «nuestros resultados dicen que es altamente probable que la Sábana fuera expuesta en el área de Jerusalén».

En 1989, en un congreso llevado a cabo en París, Paul C. Maloney aseguró que el lienzo contenía 76 muestras distintas de polen, de las cuales la mayoría pertenecían a la Palestina del siglo I, y que 30 de ellas se generaban en Jerusalén durante la primavera, época en la que se supone que fue crucificado Jesús.

El 20 de marzo de 1976 el periódico La Stampa de Turín hacía también públicas las conclusiones:

- Hay gránulos de polen procedente de plantas desérticas propias de Palestina.

- El polen más frecuente descubierto en el lienzo es idéntico al polen que se ha hallado en los estratos sedimentarios del lago Genezaret, de una antigüedad de 2000 años.

- Se identificó una muestra que corresponde a la Asia Menor, más precisamente a las inmediaciones de Constantinopla.

- Igualmente abundan polen de origen francés e italiano, que correspondería a las varias emigraciones del lienzo.

- No se han agotado las investigaciones. Hay numerosos gránulos que todavía no se han podido identificar ni clasificar por no haber encontrado materiales correspondientes a las colecciones europeas examinadas hasta ahora. La presencia de polen pertenece a no menos de seis especies de plantas diferentes de Palestina, una a Turquía y ocho restantes a especies mediterráneas no especificadas.

José Antonio Solís, autor de La Sábana Santa y el Santo Sudario, pone en duda la credibilidad de Frei asegurando que «también destacaba, entre otras muchas ocupaciones […] por ser un experto calígrafo. Como tal, llegó a certificar la autenticidad de los diarios de Hitler adquiridos por la revista alemana Stern […] pero, sorprendentemente en un hombre tan dotado, más tarde se comprobó que se trataba de unas pésimas falsificaciones, realizadas por Konrad Kujau, un pintor especializado en falsificar manuscritos y objetos nazis. Naturalmente, a los sindonólogos no les gustaba que les recordaran este percance […] y en 1986, se comprobó que la mayoría de sus análisis se hallaban adulterados.

Dos años después, un total de 26 de las muestras recogidas por el profesor Max Frei volvieron a ser analizadas por otros científicos, descubriendo que ninguna de ellas contenía el número de granos de polen suficientes como para determinar 57 especies de plantas diferentes. Sin embargo, en una de las muestras se encontraron decenas de granos de polen, en un área de apenas tres milímetros, lo que suponía más cantidad que en todas las muestras juntas. Los investigadores certificaron que aquellos granos habían sido introducidos en la muestra intencionadamente, algo que podía demostrarse por la presencia de partículas de algodón que no existen en la Sábana».

7.3. La Sábana Santa data del siglo XIV

¿Una rueda de prensa convocada por el arzobispo de Turín? ¿Con qué motivo? ¿Tendrá algo que ver con la reliquia que se venera en dicha ciudad o tal vez con el próximo congreso sobre el Diablo?

«Tiene que ser algo importante», se dijeron los periodistas que el 13 de octubre de 1988 se concentraban en la casa madre de los salesianos de Turín. Informadores procedentes de todas partes del mundo que habían sido invitados al evento esperaban ansiosos la comparecencia del prelado.

Por fin, el cardenal Anastasio Ballestrero, custodio pontificio de la Sábana, apareció en la sala que se había habilitado para convocar a la prensa y, tras los saludos y agradecimientos pertinentes, comenzó a leer un documento donde se revelaban los resultados de los últimos análisis que se le habían realizado a la Santa Tela:

Los análisis a los que ha sido sometido el lienzo de la Sábana Santa fechan su confección entre los años 1260 y 1390, según la prueba del carbono 14 efectuada en tres laboratorios. La probabilidad de acierto es de un 95%.

Rueda de prensa en la que se dieron a conocer los resultados del carbono 14.

Los murmullos y palabras de sorpresa de los allí presentes corrieron como la pólvora por toda la sala. La Síndone es una falsificación del siglo XIV. La portada de los rotativos a nivel mundial estaba asegurada.

El cardenal, tras unos segundos, prosiguió con el informe:

La Iglesia no está consternada por estos resultados, ni creo que nos plantee ningún problema pastoral. Quiero desmentir también que en ningún momento hayamos tenido miedo de hacerlos públicos. El 28 de septiembre me llegó la comunicación oficial del doctor Tite, del British Museum y, al día siguiente fue entregada en propia mano a la Santa Sede. No se ha perdido pues el tiempo. Los problemas del origen de la imagen y su conservación permanecen en gran parte sin solución y exigirán ulteriores investigaciones y estudios a los cuales la Iglesia manifestará la misma apertura inspirada en el amor a la verdad que ha mostrado al permitir la datación por el carbono radioactivo, apenas le fue sometido un proyecto razonable a este respecto. Aunque por el método del carbono 14 se haya podido determinar que esta no puede ser la sábana que envolvió al cuerpo de Jesús, los problemas de la fecha y origen de la imagen así como de su conservación siguen todavía sin aclarar. Nosotros no ponemos en duda los resultados de la investigación. Los sometemos a la ciencia, para que los examine cuando disponga de elementos más determinantes.

¿Qué pasaría a partir de ese momento? ¿Se dejarían de llevar a cabo las ostensiones del Lienzo?

El culto público debe continuar —proclamó el cardenal—, porque no se trata de una falsificación. La Iglesia ratifica su respeto y veneración por este venerable icono de Cristo, que sigue siendo objeto de culto para los fieles, en coherencia con la actitud siempre expresada con respecto a la Sábana Santa, en la que el valor de la imagen es preeminente respecto al valor del objeto histórico. La postura de la Iglesia en cuanto a la Sábana Santa no va a cambiar, porque siempre ha estado claro que no se trataba de una cuestión de fe.

Uno de los periodistas levantó la mano y preguntó: «¿Por qué se han fiado de la ciencia?».

Porque la ciencia ha pedido confianza, y es fácil darse cuenta de que la acusación de la ciencia hacia la Iglesia ha sido siempre la de que la Iglesia tiene miedo de la ciencia, porque la «verdad» de la ciencia es superior a la verdad de la Iglesia. Por tanto haber dado audición a la ciencia me parece que es un gesto de coherencia cristiana. La ciencia ha hablado, ahora la ciencia evaluará sus resultados.

A partir de ese momento muchos fueron los medios de comunicación que aseguraban que la Iglesia había reconocido que la Síndone era una falsificación medieval. Pero el 28 de abril de 1989 el papa Juan Pablo II afirmaba que «La Iglesia nunca se ha pronunciado en este sentido. Siempre ha dejado la cuestión abierta a todos aquellos que quieran demostrar su autenticidad. Yo creo que es una reliquia. Consecuentemente con esta posición, se han organizado dos ostensiones de la Sábana Santa […]. No hay por tanto cambio alguno respecto a la posición tradicional de la Iglesia. Nunca se ha pedido a los católicos que piensen de una determinada manera en este tema, que no es dogma de fe, ahora tampoco».

Meses antes, siete laboratorios pidieron a la Santa Sede el permiso para realizar la prueba del carbono 14. Cuatro de ellos presentaron un proyecto en el que se iban a utilizar métodos no destructivos, por lo que el trozo de tela no se dañaría en ningún momento y se podría experimentar con ella cuantas veces hiciera falta. Los otros tres, Oxford University Research Laboratory for Archeology, del Instituto Hall, el Insituto Federal de Tecnología de Suiza y el Laboratorio de la Universidad de Arizona, de Tucson, presentaron un mismo método con el que, una vez realizada la prueba, el trozo de lino quedaría destruido. Michael Tite, del Museo Británico, que fue llamado para coordinar el estudio, decidió decantarse por este último estudio y así, el 21 de abril de 1988, se procedió a cortar un fragmento de la extremidad superior de siete centímetros de largo por uno de ancho, que fue dividido en tres partes iguales. Cada uno de estos trozos fue enviado, junto con otras dos muestras similares perfectamente datas y catalogadas; una perteneciente a la época medieval y la otra al siglo I. Cada uno de los laboratorios recibió tres muestras que iban introducidas en cápsulas lacradas con el sello del cardenal Ballestrero y marcadas con claves que solamente podían descifrar el prelado y Tite.

Diez años antes, en el II Congreso Internacional de Sindonología, que se llevó a cabo en Turín bajo el lema de «La Síndone y la ciencia», ya se había conjeturado sobre los posibles análisis del lienzo con el método del C-14. En aquella ocasión, Ángelo Lovera di Maria, del Centro Internacional de Sindonología, consideraba que no era el mejor estudio ya que:

- No ofrece una fiabilidad absoluta.

- Se requiere un pedazo excesivamente grande.

- Hay adheridos al lienzo elementos recientes que podrían inducir a error al datar la fecha original de la Síndone.

También monseñor José Cottino, que había pertenecido a la comisión que en 1969 estudió la Sábana, aseguraba un año más tarde que se decidió no llevar a cabo la prueba del carbono 14 ya que «dañaría al Sudario. La prueba exige que se queme un trozo de material, y habría que destruir un fragmento demasiado grande. Además, no hay seguridad respecto a la exactitud de los resultados de la prueba. Con el carbono 14 solo se puede establecer una fecha con una aproximación de doscientos años. Además, dado que la tela había sido tan manoseada y había pasado por no menos de dos incendios, parecía muy probable que, en condiciones adversas, su contenido de carbono se hubiese visto afectado. El carbono 14 es una prueba adecuada para objetos que han estado protegidos en tierra o en cavernas, pero no para el Sudario».

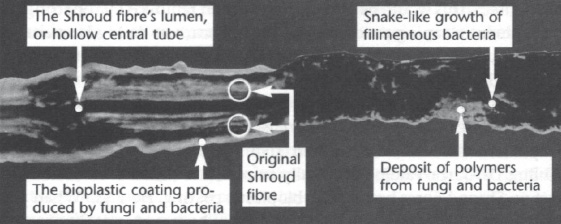

Croquis que muestra cómo el tejido ha podido rejuvenecer por los hongos y bacterias.

Vittorio Pesce, antropólogo de la Universidad de Bari, mantenía meses antes de la datación por radiocarbono que la reliquia había sido confeccionada entre 1250 y 1350.

Así que cuando fueron revelados los resultados, el Centro Internacional de Estudios sobre la Sábana Santa, no estando de acuerdo con ellos, propuso varios estudios multidisciplinares para que dataran la edad del lienzo.

El biofísico francés Jean-Bautipse Rinaudo, investigador de medicina nuclear del Laboratorio de Biofísica de la Facultad de Medicina de Montpelier, quiso demostrar cómo la tela fue rejuvenecida en 13 siglos.

Su teoría sobre el origen de la imagen sindónica era que se debía a una irradiación instantánea de protones emitidos por el cuerpo muerto del crucificado bajo el efecto de una energía desconocida.

Rinaudo consideraba que los átomos implicados en este fenómeno eran los del deuterio, presentes en la materia orgánica y formados por un protón y un neutrón. Los protones podrían haber formado la imagen y los neutrones habrían irradiado el tejido, enriqueciéndolo en carbono 14 y falseando la datación.

Para llegar a tal conclusión, en un principio probó la irradiación sobre un acelerador de partículas del Centro de Estudios Nucleares de Grenoble. Calculando la cantidad de neutrones que podrían haber rejuvenecido la tela, irradió una tela de lino con una cantidad igual de protones. Así obtuvo un color muy parecido al del lienzo, con la misma oxidación superficial.

Después experimentó en el reactor de la central de energía atómica de Saclay con un tejido de lino que había pertenecido a una momia egipcia del 3.400 a. de C. con la misma cantidad de neutrones, para ver si se rejuvenecía con el C-14.

El resultado que dio la Universidad de Toronto, donde fue analizado, mostraba que el lienzo había rejuvenecido en 500 siglos, con lo que la radiación enviaba 46.000 años en el futuro la tela.

La revista Science también publicó una noticia en diciembre de 1988 en la que se decía que «el carbono 14 ha datado unos caracoles vivos con 26.000 años de antigüedad».

Por su parte, el doctor Leoncio Garza Valdés, investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad de San Antonio (Texas) pudo comprobar en 1996, también experimentalmente y con muestras de tela de la Síndone, que sobre la misma abunda un compuesto biológico formado por hongos y bacterias que no se pueden eliminar con los tratamientos de limpieza aplicados en la datación por carbono 14.

La presencia de un hongo conocido como Lichenotelia en las fibras de lino, que son huecas, sería suficiente, según aseguró el experto, para provocar una alteración lo bastante importante como para provocar un error en una datación como la efectuada por los laboratorios de Oxford, Arizona y Zúrich, que no sabían de la existencia de estos añadidos, por lo que las rutinas de descontaminación aplicadas a la muestras no fueron suficientes para eliminar este material. El descubrimiento de este microbiólogo fue apoyado a principios de abril por Pierluigi Baima Bollone, forense de la Universidad de Turín y el experto italiano más reconocido en la materia, quien dio a conocer unas investigaciones que demuestran que las pruebas del C-14 son inadecuadas para datar lienzos de lino.

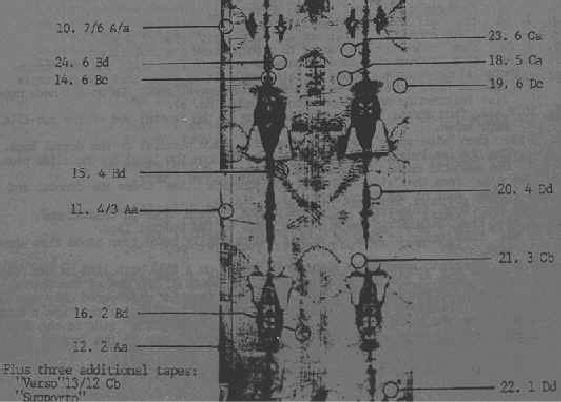

Puntos de la Sábana de donde Frei recogió muestras.

El doctor Alan Whanger, del Centro Médico de la Universidad de Duke, recalcó que «la fecha del radiocarbono representaba una lectura precisa de la muestra, esta misma puede haber estado contaminada. La muestra provenía de un borde chamuscado y manchado con agua del paño. Se podría haber incorporado carbono a la tela oscureciendo la fecha verdadera de su origen».

El doctor Dimitri Kouznetsov, premio Lenin de ciencias y director del laboratorio E. A. Sedov de Moscú, realizó un experimento: envió a los laboratorios de Tucson —uno de los que analizó la Síndone— un trozo de tela del siglo I procedente de Gedi, Israel, para que mediante el método del carbono 14 le dieran su edad. Los resultados del laboratorio decían que, efectivamente se trataba de un lienzo comprendido entre el 100 a. de C. y el 100 d. de C. Dimitri guardó otro pedazo de la misma tela en un cofre de plata y reprodujo un incendio como el que sufrió la Sábana en 1532, posteriormente se lo remitió al mismo laboratorio que lo dató la primera vez y los resultados concluyeron que se trataba de un lienzo del siglo XIV. Es decir, que tras el experimento había rejuvenecido trece siglos.

Como hemos visto, algunos miembros de la comunidad científica echaron por tierra la prueba del carbono 14 realizada en el lino.

Tite recibió incluso acusaciones, según recoge Francisco Ansón en su libro La Sábana Santa:

El estudioso francés Bruno Bonnet Eymard acusó al científico Michael Tite, conservador del British Museum de Londres, de haber sustituido el trozo de tela cortado a la Sábana Santa, que fue analizado por el método del carbono 14, por otro confeccionado en el Medievo. Bruno Bonnet afirmó que Jacques Evin, director del laboratorio de Radio Carbono de la Universidad francesa de Lyon, entregó a Tite un trozo de tela medieval de entre los siglos XIII y XIV muy semejante al tejido de la Síndone, y que perteneció a una capa de San Luis de Anjou, muerto en 1297. En opinión del estudioso francés, es muy probable que Tite cambiara el trozo de tela verdadero por el medieval y, por tanto, toda la operación resultara ser una farsa.

El profesor ruso Ivanov aseguró que los tres trocitos de tela que se cortaron pertenecían a las puntas, es decir a la parte por la que los prelados sostenían la Sábana en las numerosas exhibiciones que se han realizado a lo largo de los siglos.

Por su parte, algunos medios de comunicación aseguraron que Willard F. Libby, el descubridor del método del carbono 14, que le valió el premio Nobel, había declarado antes de su muerte en 1980 que:

No puede aplicarse la prueba del carbono 14 a la Síndone de Turín. Los resultados necesariamente serían falsos. Tengo curiosidad por leer la relación científica para examinar la metodología usada por los tres laboratorios. Pero, mientras llega, puedo ya indicar algunos fallos garrafales. Primero, que la muestra del lienzo ha sido cortada en un solo lugar y que no se ha hecho un muestreo estadístico de toda la superficie del lienzo, como exige el método o, al menos, de sus diferentes partes esenciales. Además, el lugar escogido para los cortes de las muestras resulta ser el que los encargados de mostrar el lienzo durante horas y días a lo largo de los tiempos agarraban con las manos para mantener en alto y extendido el lienzo durante las exposiciones. Por lo tanto, se trata de un lugar contaminado por el sudor y grasa orgánica, vehículo especial del carbono 14.

Jorge Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Valencia, que estudia desde hace 25 años el lienzo, declaró que «según las investigaciones científicas realizadas sobre esta reliquia, es mucho más probable que perteneciera a Jesucristo que a cualquier otro hombre. Existen pruebas científicas que demuestran que el Santo Lienzo no es una falsificación, lo que explica que nadie haya podido hacer una réplica igual. La mayoría de las personas piensan que se trata de una reliquia falsa debido a la enorme publicidad que se dio a la prueba del carbono 14, hecha en 1988 y que concluía erróneamente que el Santo Lienzo databa de la Edad Media. Pero apenas transcendió a la luz pública las posteriores rectificaciones de los mismos científicos que realizaron el análisis, quienes reconocieron la invalidez de la aplicación del método del carbono 14 al estar el tejido contaminado por los gases del incendio que sufrió la Sábana Santa y por organismos como líquenes y hongos. Estudios rigurosos sobre las características de la tela y de su imagen sitúan las posibilidades de que no sea una reliquia auténtica de Cristo en una entre doscientos mil millones. No se tiene constancia de ningún crucificado que fuera clavado de pies y manos, azotado, traspasado con una lanza en el costado y, además, coronado de espinas y con todos los huesos intactos. A la mayoría de los condenados a la cruz les ataban con cuerdas a las maderas, les partían las piernas para acelerar su muerte y no les ponían coronas de ningún tipo».

Ni los propios laboratorios que llevaron a cabo las pruebas de carbono 14 aseguraron que la Sábana fuera falsa.

Por su parte, Michael Tite, del British Museum, pidió disculpas dos años después asegurando que «los resultados no implican una falsificación del lienzo. No considero el resultado de la datación del Sudario de Turín como una demostración de que sea falsa […], la calificación de falso envuelve una deliberada intención de engañar, mientras que la fecha del examen radiocarbónico no ofrece, claramente, ninguna evidencia a favor de esta tesis. Yo mismo quise evitar el uso de la palabra falso, pero me temo que la referencia al Sudario con este término haya tenido su origen en los numerosos artículos periodísticos escritos a raíz de las entrevistas que yo concedí».

Lo cierto es que, después de los resultados emitidos por el arzobispo en la rueda de prensa, la sensación general era la de que el lienzo era falso. En esa misma conferencia de prensa, al parecer, el doctor E. Hall, miembro del mismo equipo, dijo que «después de este resultado seguir creyendo en la Sábana Santa es como creer que la Tierra es plana».

También el experto y autor de varios libros sobre la reliquia, Orazio Petrosillo, se refirió a las fibras que el químico Ray Rogers, perteneciente al grupo STURP, extrajo tanto de la misma zona del tejido extirpado para realizar el análisis del carbono 14 como de otras partes del lienzo. Ambas fibras, estaban impregnadas por una sustancia de color amarillo oscuro que, según los expertos, es una especie de goma vegetal amarilla utilizada frecuentemente en el pasado y cuyo color varía de intensidad de una fibra a otra. Pero los hilos del resto del Sudario no contenían dicha sustancia. Petrosillo también declaró que «este tipo de costuras invisibles eran sumamente comunes durante la Edad Media para reforzar tejidos de particular valor artístico o histórico».

César Barta Gil, profesor de física en Madrid, nos aseguraba en Milenio 3 que «la Sábana Santa no es un objeto típico para un arqueólogo porque no ha permanecido en un lugar todo el tiempo hasta que se descubrió y se llevó a un laboratorio, todo lo contrario. El problema no es la técnica del carbono 14, para la Síndone hay muchas dudas debido a que el objeto que se quiere datar, entre otras cosas, ha sufrido un incendio en 1532, un incendio que produce marcas y da lugar a los remiendos que cosieron las clarisas […]. Este incendio ha provocado una incorporación de carbono al lino, que ya antes de hacer la prueba del carbono 14 se había detectado. Se habían incorporado los carboxilos que provienen del CO2 de la atmósfera y del monóxido de carbono. Después han comprobado, aunque con discusión dentro del mundo científico ya que no hay un acuerdo pleno, que algunos experimentos que simulan un calentamiento de un tejido incorporan a él carbono atmosférico, lo cual ya invalida cualquier intento de hacer una datación por carbono 14».

Por otra parte, según los cálculos de la empresa Beta Analytic, el laboratorio más importante para la datación radiocarbónica, una mezcla del 60% de material del siglo XVI con el 40% de material del siglo I podría inducir a una datación del siglo XIII.

7.4. Hipótesis sobre la formación de la impronta

Decenas de hipótesis se han vertido en torno al tema que tratamos. Ninguna ha podido ser contrastada al cien por cien ni a favor de la autenticidad de la Sábana ni en contra.

Desde la teoría del científico Delage, que afirmaba que:

Desde luego es evidente, como reconocieron los señores Vignon y Colson con relación a los vapores de cinc y a la placa fotográfica, que toda sustancia que emita con lentitud y regularidad vapores capaces de obrar químicamente sobre una pantalla convenientemente dispuesta producirá imágenes negativas equivalentes a las del lienzo de Turín. Ahora bien, dichos señores han hecho reaccionar sobre lienzos impregnados en aceite y aloe los vapores amoniacales procedentes de la fermentación de la urea que contiene en gran abundancia el sudor febril de un hombre muerto tras largos sufrimientos. Los vapores amoniacales tiñen de color pardo la mixtura de aloe, dándole un tinte rojizo idéntico al que se ve en el lienzo de Turín, tinte que recuerda al de la sangre seca de antemano. Estos vapores producen imágenes negativas, como los vapores de zinc.

Hasta la hipótesis de Vignon, autor de El Lienzo de Cristo, obra en la que aseguraba que:

Desde luego, la imagen es en realidad una especie de impresión que sigue la ley general de las impresiones. De una parte, para que la imagen se forme, es preciso que el lienzo conozca de una manera o de otra, la porción correspondiente del objeto. De otra, si el lienzo no está tendido, si envuelve al objeto, conocerá sucesivamente diferentes planos del cuerpo que ha de reproducir; la impresión será semejante a un dibujo hecho girando progresivamente en torno del objeto, y resultará gravemente deformada […]. En primer lugar, si buscamos las partes laterales de la faz, las orejas, el cuello, los hombros, no las descubrimos. Preciso es creer que el lienzo no ha podido conocer estas regiones. En segundo lugar, distinguimos sobre las pantorrillas de la imagen de frente, o también sobre los tobillos, que casi coinciden con el borde inferior de la fotografía, señales evidentes de una envoltura. Luego, en estos últimos puntos, la imagen ha quedado deformada por exceso; en los primeros quedó igualmente deformada por defecto […]. Así pues sabemos desde ahora, y aun antes de entrar en un examen detallado, el por qué son negativas las imágenes: la razón no es otra que porque las partes salientes se han reproducido enérgicamente, en tanto que los huecos han dado una imagen tanto más débil cuanto mayor era la distancia […]. De aquí que no vacilemos en afirmar que las imágenes de Turín sin realmente la expresión de un fenómeno natural.

Imagen tridimensional de las manos del reo.

Pero la hipótesis de Vignon fue rebatida por el profesor Dezani, titular de la cátedra de Farmacología en la Universidad de Turín, el cual creía que:

Para obtener una figura tan uniforme y tan minuciosamente detallada en toda su extensión, como es la que revela el cliché negativo de la Síndone, hay que pensar en una emanación regular, más bien se debería decir regularizada, de amoniaco, hecho que biológicamente es difícil de explicar. La distribución de las glándulas sudoríparas no es uniforme en la piel del cuerpo humano, ni tampoco su actividad, ni la composición del líquido segregado […] Cabe pensar que en el cuerpo de Cristo, expuesto durante algunas horas desnudo al sol y al aire, el sudor se evaporó rápidamente y la urea debió de cristalizar o solidificarse mezclada a los otros componentes y a la grasa […], lo que hace difícil, casi imposible, el proceso bioquímico de la fermentación, proceso que, por otra parte, se verifica fácilmente a una temperatura superior a los veinte grados, pero con lentitud a una temperatura inferior […]. Hay que considerar que el cuerpo tiene reacciones variables según sus zonas y las condiciones en que se ha segregado. Si este fue ácido sobre el cuerpo de Cristo, el amoniaco se calificó y no se comprende por qué mecanismo haya podido pasar al estado gaseoso. Si fue alcalino, las huellas del amoniaco libre que podía contener se dispersaron juntamente con el agua del sudor en las horas en que el cuerpo permaneció desnudo, expuesto al aire, sobre la cruz […].

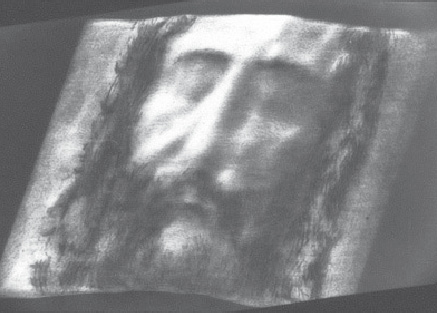

Fotografías que muestran la tridimensionalidad del rostro.

Reproducción tridimensional de cómo sería el rostro del «hombre de la Sábana Santa».

Una de las teorías más curiosas con las que me he encontrado es la del sindonólogo alemán Hans Naber, también conocido con el sobrenombre de Kurt Berna, que se encargó de enviar la Vaticano decenas de folios en los que relataba y aportaba «pruebas» de que Jesús no había muerto en la cruz. Varias agencias de comunicación se encargaron de difundir esta teoría; así la United Press International decía en uno de sus teletipos:

El presidente de la Fundación para el estudio del Santo Sudario en Suiza presentó al Vaticano documentos que, en su decir, demuestran que Cristo estaba vivo al ser descendido de la cruz. El profesor Kurt Berna afirma en los documentos, que acompañaba de fotografías del Sudario que se considera mortaja de Cristo, que las manchas de la tela lo son de sangre fresca. Ello entraría en contradicción con la creencia de la Iglesia Católica Romana; significaría que Cristo se recuperó de sus heridas y no se levantó de entre los muertos. No hubo comentarios del Vaticano […].

Tal teoría tenía que estar basada en firmes argumentos, pero el único que pudo ofrecer Naber fue una visión que dijo tener en 1947, «sobre una de las paredes —de su dormitorio— apareció una luz intensísima, que se difundió por toda la habitación. En ella se me apareció Jesús […]. Era alto […]. Llevaba el pelo largo, barba y bigote […], la luz era muy clara, misteriosa, pero al mismo tiempo no resultaba cegadora, permitía verlo con toda precisión. Jesús vestía una larga túnica blanca y no había heridas en su cuerpo. Me habló y me dijo: “Mi muerte no tuvo lugar en la cruz […]. Las heridas de mis manos y de mis pies consumieron mis fuerzas. Los dolores eran una quemadura en mi cuerpo […]. La bestia me abrió el costado […] clavándome la lanza desde abajo en el pecho, pero sin alcanzar el corazón […]. El costado me sangraba […]. Mi cuerpo estaba exánime, pero no muerto. El corazón seguía latiendo […], me ungieron las heridas con un bálsamo […], José de Arimatea me depositó en una tumba de roca […] donde mi cuerpo pudo descansar […], mi corazón se tonificó […] y volví a levantarme […]. Yo soy Jesús, a quien los hombres crucificaron. Tú, Hans, has visto que yo no he muerto en la cruz, y debes dar testimonio de ello”».

Años más tarde hasta sus manos llegaba un libro que hablaba sobre la tela que había envuelto el cadáver de Jesucristo. Leyó con sumo cuidado el capítulo que se refería a las manchas de sangre que se hallan en el lienzo y «mientras estudiaba las fotografías del Sudario y observaba la cantidad de sangre que hay en la tela, recordé lo que me había dicho el médico. Los cadáveres no sangran. Entonces me di cuenta que esa era la prueba que necesitaba. ¡El cuerpo que estuvo envuelto en el Sudario estaba cubierto de sangre y, sin embargo, los cadáveres no sangran!».

Pero el patólogo británico Derek Barrowcliff aseguró más tarde que «en el depósito de cadáveres se puede demostrar que una pequeña herida punzante o cortante en la parte posterior del cráneo, comparable a las que habrían producido la corona de espinas […] o bien cualquier otra herida cortante, sangraría libre y continuamente, sin la detención provocada por ninguno de los mecanismos naturales tales como el espasmo de los vasos sanguíneos o la coagulación de la sangre que, en un cuerpo viviente, tenderían a cortar la hemorragia. La sangre seguiría fluyendo de una vena abierta en la medida en que las leyes normales de la gravedad actúan sobre la presión hidrostática».

Christopher Knight y Robert Lomas, en su obra El Segundo Mesías, hacen referencia a un artículo publicado por la Interdisciplinary Science Reviews en 1995, escrito por el doctor A. A. Mills, y en la que el decano explica cómo se pudo producir la imagen del Sudario:

- La ausencia de grandes distorsiones en la imagen.

Si la imagen hubiese resultado del contacto de la tela con el cuerpo cubierto de sudor y sangre, se habría producido una distorsión parecida a la que obtuvimos en la impresión por contacto de la cara de Cristo. El efecto es un aumento considerable de la anchura del rostro porque el tejido cubre también los dos lados de la cara, y en la imagen estos aparecen de frente. El Sudario no muestra tal efecto. En el Sudario los rasgos de la cara tienen una dimensión normal, por lo que se deduce que la imagen no pudo haberse producido por el contacto de la tela envolviendo el rostro.

- La densidad de la imagen está en función inversa de la

distancia entre la tela y la piel, con un proceso de saturación a

una distancia de 4 centímetros.

En las zonas en las que el Sudario estaba más cerca de la piel de la víctima, la imagen es más oscura. Hay una escala de grises que va en disminución hasta que, a los 4 centímetros, el efecto desaparece.

- No se detectan marcas de pincel en la imagen.

Si el Sudario hubiese sido pintado se detectarían las marcas del pincel.

- El proceso afecta únicamente a las fibras superficiales y no

penetra en el reverso de la tela.

Si la imagen hubiese sido producida con pigmento (sangre o pintura), las fibras la habrían absorbido y la mancha habría pasado al otro lado.

- Las variaciones en la densidad de la imagen son producidas por

cambios en la densidad de las fibrillas amarillentas por unidad de

superficie y no por cambios en el grado del amarilleo.

La imagen parece haber sido creada por un proceso «digital» en donde la escala tonal es una ilusión creada por la cantidad de puntos decolorados por centímetro cuadrado.

- Las incrustaciones de sangre han protegido el lino de la reacción del amarillo.

Uno de los moldes de hierro con los que se intentó reproducir la impronta.