Capítulo 14

Reclusiones obligadas

Larvatus prodeo. Es una frase de Descartes que muy pocos músicos entenderían, entre ellos Berlioz, que dominaba con soltura el latín. Sin embargo, el resto de sus colegas, aun sin comprenderla, la practicaban a ciegas, porque era su paritorio, el lugar alejado de todo y de todos donde debían dar a luz sus obras, un acto de soledad hacia dentro y hacia afuera, y en medio el solitario mayor del reino, sin aprender a inspirar ni a espirar para soportar las contracciones de la criatura naciendo con la lentísima gestación de los elefantes, aguantando el dolor a duras penas, pariendo a pelo y nota a nota la partitura entera, sin más anestesia que la de una sordina en el piano. La historia de la música es la historia de unos señores obsesionados por esconderse, por embozarse, por emboscarse, cambiando la desgracia de hacer ruidos por la gloria de hacer sonidos. Así eran sus contratos con la música: tú te revelarás en la medida que yo me esconda. Do ut des. Algunos de ellos no lo necesitaban; gustaban de componer en concurridos cafés, paseando entre el griterío de los parques o en animada tertulia casera, pero esto no era lo usual. Lo usual era esperar a que la manecilla del mundo dejara de girar para gozar la ficción de creer a todo el mundo muerto y a todas las cosas desterradas.

Larvatus prodeo.

‘Progreso a escondidas’.

MÁS METROS CUADRADOS EN EL CEREBRO QUE EN LA HABITACIÓN

Gustav Mahler era el duende del bosque por excelencia. Marianna Trenker, hija de los dueños de la casa de Toblach donde los Mahler pasaban largas temporadas en verano, describía la cabaña donde a cierta distancia, dentro del bosque, Gustav se retiraba para componer, contando cómo se pasaba allí todo el día desde las seis de la mañana y cómo nadie debía molestarlo, ni siquiera su esposa. No en vano había perfeccionado aquel locus amoenus ordenando cercar la zona con un vallado de metro y medio de altura un kilómetro a la redonda. En cierta ocasión dos trabajadores ambulantes lograron burlar la zona restringida trepando la valla y yéndose hasta la puerta de la cabaña para pedir limosna al habitante. Cuando Mahler les abrió tardó en reaccionar, en asumir que aquello no era una broma. Aquellos golpes eran la llamada del destino, y entonces comprendió a Beethoven, comprendió que el destino de los grandes hombres era ser permanentemente interrumpidos, destino que él burló ordenando aquel día que el cerco llevara alambre de púas. Corría el año 1907 y a Mahler le quedaban cuatro para morirse.

Hasta un hombre tan ruidoso y tan necesitado de adláteres a su alrededor como Wagner aspiraba a su contrapunto. Sólo había una cosa que aquel hijo de Zaratustra adorara más que los palacios y las sedas, y eran los pronombres. Seguía a pies juntillas los versos de Pedro Salinas: «Para vivir no quiero / islas, palacios, torres. / ¡Qué alegría más alta: / vivir en los pronombres!». Pero Wagner amaba un pronombre por encima de todas las cosas: «yo», y algunas veces el «tú», en cuanto a pronombre colaborador. Recién terminado el segundo acto de Tristán y separado definitivamente de su esposa Minna, le era vital arrojarse en los brazos de un aislamiento sin fisuras para abordar el tercer acto y el resto de su Anillo, así es que se trasladó desde Zúrich a París en busca de «una casita aislada» para disfrutar «del silencioso asilo largamente deseado». Pronto dio con una provista de jardín cerca de los Campos Elíseos, que alquiló por cuatro mil francos para tres años. «Yo esperaba aquí silencio absoluto y total alejamiento del ruido callejero», escribió a alguien. A la vista está el satisfactorio resultado. Esta aspiración no era más que el hilo conductor cuyo cabo había iniciado en una carta a Liszt del 5 de junio de 1849 (36 años), en la que Wagner se salía con una de sus fobias más falsas: la indiferencia hacia la fama: «¡Ah, cómo me gustaría una casita junto al bosque y poder mandar al diablo al gran mundo, que ni en el mejor de los casos me gustaría conquistar, porque su posesión me repugnaría aún más de lo que ya lo hace su mera visión». Teniendo en cuenta que ya había dado a luz Lohengrin y estaba gestando el Anillo desconozco qué pastillas y prospecto había equivocado aquel 5 de junio en el que tan a oscuras se había levantado y tan a oscuras seguía rascando las caries a sus demonios.

Acercarse a menos de cien metros de la cabaña donde Mahler componía era firmar con toda probabilidad una sentencia de muerte.

Otros, como hubiera sido el caso de Flaubert, preferían un fetichismo algo más arcaizante, así que se iban a Italia. Esto le ocurrió a Jean Sibelius. Una de sus obras cumbre, la Segunda sinfonía, nació en febrero de 1901 (36 años), pero no precisamente en la pensión donde se había alojado con su familia en la localidad de Rapallo. Una cosa eran sus hijas biológicas (cinco) y otra sus hijos musicales. Las primeras no necesitaban comodidad; los segundos sí, así que alquiló para ellos una habitación en una villa enclavada en las colinas, rodeada de rosales, camelias, magnolias, cipreses, cactus y palmeras. Sin duda Sibelius era de los que lo daban todo por su familia… De hecho en 1905 se preocupó un poco más de conciliar a las dos en Järvenpää, a treinta y cinco kilómetros de Helsinki, donde se hizo construir una casa al pie de una colina, rodeada de magníficos árboles. Quería vencer la crisis creativa padecida desde el año anterior y al parecer lo consiguió en el mes en que realizó la mudanza: «He iniciado mi Tercera sinfonía». Ya decía Aldous Huxley que, a fin de cuentas, la vida consiste en trasladar cosas de un sitio a otro. Pero donde se decía «vida» Sibelius ponía inspiración y los muebles se convertían en una fuente de felicidad. También Schubert y su libretista Schober se metieron de cabeza en septiembre de 1821 en una casita ubicada en St. Pölten, como única forma de zanjar la dispersión a la que les abocaban sus amigos. Hasta que no escribió uno y compuso el otro la ópera Alfonso und Estrella nadie les vio el pelo por Viena.

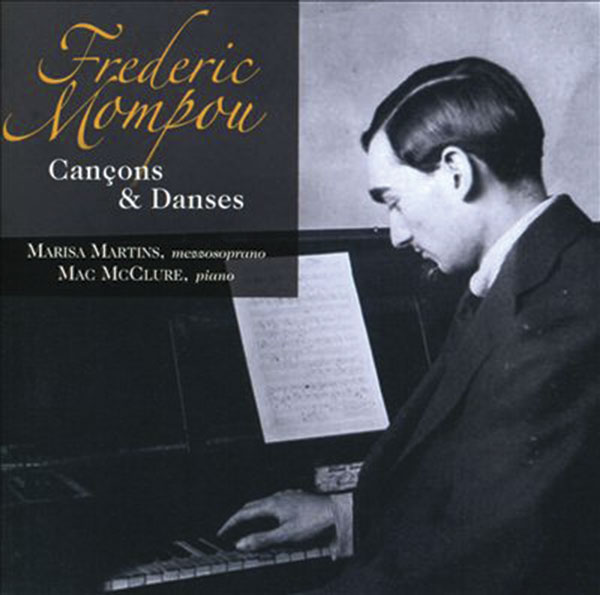

Federico Mompou escogió París como el mejor lugar para desoír en soledad los placeres de la vida.

Sin lugar a dudas la pérdida de la inspiración era un problema; cuando la música se volvía demasiado astringente y el aparato creador no evacuaba, la mejor dieta era un equilibrado aislamiento. Federico Mompou fue uno de los que lo probó. Así es como escribía desde París a su amigo Manuel Blancafort en carta del 6 de noviembre de 1923 (33 años): «Estoy en completo aislamiento y esquivo todo compromiso de amistades con nadie. No tengo piano en casa ni lo echo de menos. Es una privación voluntaria que me impongo como régimen para ver si enciendo a base de privación la llama del deseo de la musa infiel que me abandona hace ya tiempo». Así se entiende que en 1951 pusiera como título a una de sus obras Música callada… Camille Saint-Saëns tuvo que hacer lo contrario de Mompou, porque si la carne era débil la inspiración lo era más; se alejó de París para evitar la plétora de compromisos sociales y dar así satisfacción a su extinto amigo Albert Libon, que le había dejado una importante suma de dinero a condición de componer un réquiem a su muerte. Cuando aquél cumplió la primera de sus promesas, la de morirse, Saint-Saëns se encontró con un problema bidimensional: la falta de tiempo y la falta de espacio. Con la falta de dinero el problema convirtióse en fatal tridimensión, así que zanjó tan nefasta geometría recluyéndose en un hotel de Suiza, donde compuso en ocho días la manda testamentaria.

Así es como grandes obras vieron la luz en cuartuchos miserables, por mucho que el verdadero campo de acción no se midiera en metros cuadrados, sino en centímetros cuadrados, en concreto 1.350 x 1.500. Hablo del cerebro. A Richard Strauss le sobró cerebro y le faltó espacio para su Salomé. La mayor parte de la partitura fue compuesta en casa de sus suegros, en Marquarstein, Alta Baviera, con Pauline siempre vigilando. Incapaz de concentrarse, terminó por autoconfinarse en el pequeño cuarto de la plancha, dado que tocar el piano de cola del salón sin voces que lo molestasen era tarea harto improbable, así que junto a la tabla de planchar le instalaron un piano vertical y un pupitre y todas las fronteras terminaron por abrírsele.

A fin de cuentas la labor del compositor era muy parecida a la de una cuadrilla de obreros: excavar, cimentar, encofrar, aislar y enladrillar, y uno podía estar seguro de que la compañía de un obrero era mucho mejor que la de Pauline Strauss para conservar cierta autonomía existencial. Cuando en 1928 la bailarina Ida Rubinstein encargó a Stravinski un ballet inspirado en la música de Chaikovski aquél tuvo muy claro que debía buscarse dos cosas: aislamiento acústico y empatía vecinal, así que para componer El beso del hada alquiló una habitación en casa de la persona a priori perfecta: un albañil con su lugar de trabajo lejos.

El obrero que me había cedido la habitación ocupaba con su familia el resto de la casa —cuenta en Chroniques—. Tenía esposa y un hijo muy pequeño. Se marchaba por la mañana y todo estaba tranquilo hasta que regresaba a mediodía. La familia se ponía entonces a almorzar. A través de las grietas del tabique que me separaba de ellos llegaba un tufo agrio y nauseabundo de salami y aceite rancio, que me ponía enfermo. Después de un intercambio de malas palabras el albañil se encolerizaba y comenzaba a insultar a la mujer y al niño, consiguiendo aterrorizarlos. La mujer contestaba y se echaba a llorar, cogía al niño, que por entonces aullaba, y se lo llevaba, mientras el marido la perseguía. Esto se repetía todos los días con una regularidad desesperante, por lo que veía llegar mi última hora de trabajo matinal con una enorme angustia.

Esta angustia no la padecía precisamente George Gershwin, quien con veintisiete años lo tenía todo y además estaba en condiciones de exigirlo todo. El fulminante éxito de su Rapsodia in blue dio lugar a una feliz «rapsodia en verde», ya que con los dólares que le rindieron sus derechos de autor adquirió un edificio de cinco plantas donde, por error o por caridad, ya hemos contado que metió a toda la familia. Aun cuando él se reservara las dos plantas superiores pronto vio que allí era difícil trabajar. El trasiego de gente conocida y desconocida que entraba y salía de cada puerta a lo largo del día le hizo recoger sus bártulos y, decidido en 1925 a componer su Concierto en Fa para piano, optó por recluirse en una madriguera donde hacer honor al instrumento rey. Se la prestó su amigo Ernest Hutcheson: un estudio de grabación en la localidad de Chautaqua, Nueva York, donde dirigía un curso de piano. Sabedor de lo que allí se iba a gestar dio orden a sus alumnos de que no se molestara a Gershwin con ruidos ni música hasta las cuatro de la tarde. Una sinergia de obediencias facilitó la estampilla del primer compás en el mes de julio y la doble barra final el 10 de noviembre. La necesidad de alimentar su obra en un ecosistema adecuado fue siempre una constante obsesiva en Gershwin. Con Porgy and Bess deseó componer una ópera a la antigua usanza y sin experimentación contemporánea, «cantada de principio a fin». Situando la historia en una zona rural de su amada Norteamérica pronto reparó en que allí lo que faltaba no era inspiración, sino mímesis, identificación, así que llamó a su primo favorito, le pidió que metiera cuatro cosas en un bolsa, cogieron un ferrocarril y se instalaron en Folly Island, un pequeño islote situado a diez millas de Charleston. Corría el verano de 1934 (35 años). No había recepción donde pedir la llave ni botones para trasladar los petates, y es que su nuevo hogar era una choza, literalmente hablando. Llena de moscas por lo demás. El teléfono más cercano se hallaba en Charleston y como de aquélla los paparazzi eran una especie en invención el compositor se dejó barba y se dedicó a pasearse medio desnudo por los alrededores. En una carta a su madre hacía de hijo sufrido: «Ayer fue el primer día verdaderamente caluroso (habrá hecho unos 95 grados en el pueblo) y eso trajo consigo las moscas y todo tipo de mosquitos. Hay tantos pantanos en todo el distrito que, a la más leve brisa, lo único que queda por hacer es rascarse».

Romeo y Julieta tuvieron mucha suerte con sus papás. No, no me refiero al signore Montesco ni al signore Capuleto, sino a un par de señores bastante mas sesudos: Gounod y Prokófiev. Corría el verano de 1935 cuando Serguéi Prokófiev (44 años) compuso su ballet Romeo y Julieta en un lugar no muy diferente a Folly Island, concretamente en una cabaña situada en Polénovo, cerca de la casa de reposo para los artistas del Teatro Bolshoi, donde vivía su familia, mientras él lo hacía en la cabaña, normalmente vestido. «Hoy en día la llaman la casita de Prokófiev», cuenta su hijo Sviatoslav. El propio Sergéi escribía a su esposa Lina el 13 de julio: «Es un sitio perfecto para trabajar, tranquilo y silencioso, y si quieres compañía la puedes tener a trescientos pasos de aquí». Lo que el pícaro marido no le decía era que luego se llevaba la compañía a la cabaña. La joven Mira Mendelssohn fue su amante durante largos años y un buen puñado de composiciones. Del mismo nido tiró también Gounod para que la parejita italiana pudiera desatar a sus anchas sus amores y sus contravenciones. El compositor había alquilado una casita junto al mar, en plena Provenza, y desde allí escribía el 10 de abril de 1865 (46 años) a su mujer en plena gestación de su Roméo: «Todo se perdería si me moviera en este momento; siento que penetro en lo íntimo de mi tema, y que si me apartara de mi soledad sería el caso de volver a empezar desde el principio». Refiriéndose a la paz de la que se nutría en la casita afirmaba que…

[…] en medio de ese silencio me parece que oigo hablar en mi interior algo muy grande, muy claro, muy sencillo y muy infantil al mismo tiempo. Me parece que vuelvo a encontrarme con mi propia infancia, aunque elevada a una potencia particular en todo sentido. Es la posesión total y simultánea de mi existencia toda. Es un estado de dilatación que ha sido siempre la esencia de mis impresiones más grandes y de mis recuerdos más hermosos. Entonces es cuando oigo llegar hacía mí la música de Romeo y Julieta. Tanto como la agitación me cubre de sombras, me conceden luz la soledad y el recogimiento. Oigo cantar a mis personajes con tanta nitidez que con mis ojos veo los objetos que les rodean, y esta nitidez me sume en una especie de beatitud. Trabajo de esta suerte hasta las 10:30 o las 11 sin advertir siquiera que transcurre el tiempo.

CAMAROTES TAN FAMOSOS COMO EL DE LOS HERMANOS MARX

Picasso, como era pintor, decía que la inspiración existe pero que ha de encontrarte trabajando. A los compositores, sin embargo, la inspiración debía encontrarles encogidos. La verdad es que cuando se trataba de obtener los favores de la musa Euterpe era como si esta despreciara la vanidad y sólo fuera fructífera para con los humildes.

Dado que medía 198 centímetros, a Rachmaninov le resultaba complicado encogerse en cualquier sitio, pero aun así lo logró cuando en 1914 se trasladó con su familia a Roma, decidiendo recluirse en un pequeño apartamento situado sobre la piazza di Espagña mientras los demás lo hacían en una pensión. Años después recordaba aquella estancia dictando un credo vital:

Nada me ayuda tanto como la soledad. En mi opinión, sólo es posible componer cuando uno está solo y no hay perturbaciones externas que puedan poner trabas al tranquilo fluir de las ideas. Estas condiciones se cumplían idealmente en mi pisito de la piazza di Espagna. Pasaba el día entero frente al piano o ante la mesa de trabajo y no daba descanso a mi pluma hasta que el sol poniente doraba las copas de los pinos del monte Pincio.

De la misma opinión que Rachmaninov era su antítesis francesa: Charles Gounod. Su Fausto nunca sería lo que es si aquél no hubiera tenido a su alcance ese otro ritmo binario tan apetecido a los músicos: silencio y soledad. En una carta de principios de marzo de 1863 (45 años) escribía desde Provenza a su esposa Anna cosas que a Rossini le habrían hecho girar el dedo índice en su sien:

Trabajo siempre. Esto se debe a la ausencia de los seres humanos. La cantidad y la diversidad de cosas que hago no trastorna ni sacude mi mente tanto como la diversidad de las relaciones. Decididamente, lo que no me sienta bien es la cháchara. Lo puedo todo (todo lo que puedo, naturalmente) apenas desaparece en mi derredor el ruido y el movimiento, es decir, la agitación del cuerpo y de la mente. Pero el atorbellinamiento, el vaivén continuo matan mis ideas, ¡y en París se habla tanto y tan a menudo!

El 31 de marzo aún le duraba aquel rapto que Satie, apenado por su compatriota, habría confundido con un trastorno mental transitorio: «¡Cuánto trabajo! ¡Cuán tranquilo y descansado me siento! ¡La paz es un verdadero paraíso!».

Hablando del rey de Montmartre, cuando las Musas visitaban a Erik Satie se quedaban francamente desconcertadas; quizá por eso no lo hicieron con demasiada frecuencia; y es que en la ratonera donde vivía lo usual no era encontrarle de pie o encogido, sino acostado. Cuando se es confesamente descastado y no se tiene demasiadas lágrimas que ofrecer, el precio que se paga por la independencia familiar es el peor de todos: la incomodidad. Satie no derramó ni una furtiva lágrima cuando cerró a sus espaldas la puerta de la casa paterna, pero sí las derramó todas cuando se le agotaron en cuestión de días los mil seiscientos francos que llevaba como reserva en su depósito, de manera que hubo de abandonar su apartamento de la rue Cortot y aceptar algo parecido a una despensa que el casero le ofreció por veinte francos al trimestre en el mismo edificio. Su amigo Contamine de Latour, aquél con el que compartía los mismos pantalones de gala, lo describe así en su libro Erik Satie intime: souvenirs de jeunesse:

¡Hay que ver lo que era el pequeño cuarto! Una grieta de tres metros de alto, dos metros de largo, y metro y medio de ancho. No tenía ventanas; en el techo sólo una abertura triangular pequeñísima a través de la cual se veía una porción de cielo. Cabía justo la cama, apretujada contra un piano que Satie conservaba religiosamente pese a todas sus idas y venidas, pero que nunca usaba. El juego completo, estrechamente encajado, no permitía que se abriera la puerta. Cuando quería entrar tenía que deslizarse por la puerta entreabierta y subirse a la cama. En verano se abrasaba; en invierno se congelaba […]. Llamaba a su cuarto le placard [el armario]. Cubrió las paredes con cuadros de la Edad Media, bosquejos y pinturas. Era feliz allí y allí escribió las obras que le dieron su temprana reputación: las Sarabandes, las Gymnopédies, las Ogives y las Gnossiennes.

Otro de los agrimensores que tenía escasamente abierto su compás para marcar su radio de acción era Chaikovski. Le eran preferibles los espacios minúsculos donde recluirse, sobre todo cuando le encargaban composiciones just in time, a fecha fija, una manía ya adoptada desde los tiempos de bombachos y medias. Siendo en 1866 (25 años) alumno del Conservatorio de Moscú recibió su primer encargo del mismísimo director, Nikolai Rubinstein. Se trataba de una sencilla obertura que debía ensamblar los himnos nacionales ruso y danés para celebrar los esponsales del zar Alejandro y la princesa Dagmar de Dinamarca. Dado que concentrarse en el ruidoso conservatorio era poco menos que imposible el joven buscó por allí cerca un país neutral y alquiló una habitación en la posada La Gran Bretaña. Si tenemos en cuenta que el zar le regaló después unos gemelos de oro creemos que aquella pensión colmó las expectativas de los dos. Diez años después, en 1874, Chaikovski se embarcó en la creación de su primera ópera para presentarla a concurso. Eligió para ello un texto de Gogol, Vakula el Herrero. Dado que tan sólo disponía de seis semanas para acometer la proeza se recluyó en un lugar a priori tan poco recomendable como era la casa de un abogado, Nikolai Kondratiev, por muy amigo suyo que fuera, a unos doscientos cuarenta kilómetros de Kiev. En las seis semanas estaba compuesta y poco después orquestada, aun cuando por error rebasara el plazo en tres semanas, lo que no fue ningún óbice, dado que el talento del compositor bien merecía un sutil desliz prevaricador, así que cambiaron la fecha al cajetín de entrada y dieron a su Vakula el martillazo de «¡adjudicado!», además de mil quinientos rublos. Para afrontar su ópera cumbre, Eugenio Oneguin, decidió en junio de 1877 recluirse en un lugar apartado, en este caso la finca de su amigo Konstantin Shilovski, en Glebovo, donde ocupó la casita de invitados, programando su día a día con una rutina tan salvaje que favoreció el remate de la ópera el 14 de julio. No mueva a desconfianza semejante rapidez. Se casaba el 18 de julio y era necesario dejar su testamento hecho, debiéndose recordar que el matrimonio de Chaikovski con su desequilibrada alumna Antonina fue una de las mayores chapuzas biográficas que descorchó la historia de la música, tal como hemos visto en el primer volumen. Para salvarle de la depresión y la ciclotimia a que aquel error le había abocado su amiga y mecenas Nadezhda von Meck le obligó dos años después, en agosto de 1879, a ocupar una cabaña en un bosque cercano a Brailov, a unos tres kilómetros de donde ella tenía su casa, facilitándole viandas, dinero y servicio doméstico para así perseverar en aquella obligación kármica de hacer el bien a la música al precio que fuese y durante todos los años que fueran necesarios. Aquella generosidad le dio mucha confianza en sí mismo, pero mucha más le inspiró la fortuna de su amiga, así que le fue dejando caer algún capricho que otro, poca cosa. Carta de mayo de 1884 (44 años):

No deseo tierras, sino tan sólo una casita con un bonito jardín, no demasiado nueva. Un arroyo es sumamente apetecible. Su proximidad a un bosque sería un atractivo. La casa deberá estar sola, no en una hilera de villas, y —lo más importante de todo— deberá encontrarse cerca de una estación, de modo que yo pueda ir a Moscú en cualquier momento. No puedo dar más de dos o tres mil rublos.

Por pedir que no quedase, y si la señora Von Meck (gran lectora entre líneas) ponía la diferencia mucho mejor.

Gustav Mahler rindió un adecuado tributo a la musa Euterpe cuando mandó construir una casita a orillas del lago en Atersee, donde compuso su Segunda y su Tercera sinfonía. Créanme que es lo más parecido a un cuarto de aperos. Con sus aproximadamente ocho metros cuadrados, había en mitad de la cabaña un Bösendorfer de media cola que aún me sigo preguntando a través de qué obra de ingeniería fue introducido. Su hermana Justine cuenta cómo «dormía en su casa, cerca de allí, y a la cabaña se iba a componer, a las 6:30 de la madrugada, con dos gatitos en los bolsillos de su abrigo, y así todos los días desde primeros de junio hasta finales de agosto de 1893». Cuenta asimismo cómo su hermano había instalado un espantapájaros en la pradera para mantener a raya los pájaros ruidosos, y hasta los campesinos del cercano pueblo de Steinbach eran sobornados para que no afilaran sus guadañas en las inmediaciones, como también los niños para que no gritaran. La relación de Mahler con el lago era tan peculiar como la de aquel hombre con los caballos a los que susurraba, Tom Booker. Cuarenta años después de haber levantado aquella cabaña contaba su constructor, Franz Lösch, cómo su morador aseguraba que el lago le hablaba, y que cuando eso sucedía componía con más facilidad. Un día su propio padre le advirtió sutilmente sobre la salud mental del inquilino: «Qué extraño, hay un hombre que habla al lago». En julio de 1896 el director Bruno Walter recibió una carta de Mahler (36 años) invitándole a su sancta sanctorum y dio fe de aquella enemiga íntima que por entonces era para el compositor la incomodidad: «En esa pequeña cabaña de compositor cubierta de hiedra tenía como muebles sólo un piano, una mesa, un sillón y un canapé. Al abrir la puerta le caían a uno en la cabeza racimos de escarabajos. Mahler pasaba allí las mañanas, lejos de los ruidos de la pensión y de la carretera. Se iba allí hacia las seis». La Cuarta sinfonía gozó de mejores condiciones de humedad, dado que no vio la luz en aquella cabaña de madera, sino en una casita de ladrillos que mandó levantar en el verano de 1900 en Maiernigg, alejada de la casa donde vivía el resto de la familia, otra opción en la que Alma volvía a perder, como también el hombre Gustav, y es que si el sueño de la razón produce monstruos, la vigilia de un músico produce severo desgaste conyugal. Cuenta Alma en sus Recuerdos cómo a veces aquel lobo estepario bajaba corriendo sin previo aviso de la cabaña, aterrado repentinamente por la soledad, asegurando sentirse vigilado por el ojo de un dios animal. Aquel momento exigía un cambio de decorado con la rapidez de los tramoyistas entre escena y escena, ya que Alma debía correr por las tres plantas de la casa imponiendo silencio, la cocinera debía abstenerse de usar el menaje y las dos niñas eran encerradas en su habitación. Su propia esposa había recibido la orden de no tocar el piano ni hacer ruido al caminar.

Otros compositores como Grieg, Debussy o Charles Ives sufrieron con la misma virulencia el síndrome de la cabaña de compositor. El primero se hizo construir una cabaña en Lofhtus (Noruega), donde pasó varios veranos con el fin de inspirarse, pero el resultado no fue el apetecido y Grieg no tuvo paciencia para rentabilizar la inversión, ya que (cinco años después) «un hermoso día me pareció que las montañas ya nada tenían que decirme. Al mirarlas me sentía atontado y comprendí que había llegado el momento de irme». En esos casos no hay término medio: o se es trascendental o no se es. A Charles Ives le pasó lo mismo y se dijo, sin embargo, que había llegado el momento de quedarse. Cuenta su médico Charles Kauffman que el compositor solía ir de visita a su cabaña en Brookfield, Connecticut. Llegaba, se sentaba y se ponía a contemplar las colinas; así un día tras otro hasta que notó que aquello era un abuso de confianza, así que se compró diez acres de tierra junto a las del doctor, se hizo construir un pequeño refugio de cara a las colinas y allá se fue con frecuencia. Su mejor amiga fue una silla en el porche.

Algo muy parecido a una dacha fue lo que Debussy alquiló en Pourville para huir de un París caótico en mitad de la primera guerra mundial. En aquella minúscula casita libró su propia batalla con la musa Euterpe y compuso sus Estudios con una inspiración arrolladora. Por desgracia no pudo llevársela de recuerdo como sí hacían otros. En carta del 1 de septiembre de 1915 (53 años) a su editor Durand soñaba con esa otra cara de la moneda que su talento le había negado: «Si tuviera dinero compraría inmediatamente la casita en la que estamos viviendo como agradecimiento por haber encontrado en ella de nuevo la facultad de pensar y trabajar. Cuando me acuerdo del vacío del año pasado siento escalofríos por la espalda».

Pero volvamos a Charles Ives. En 1912 (37 años) era ya un riquísimo empresario del ramo de seguros cuyo volumen de negocios suponía unos seis millones de dólares anuales. Sin embargo, donde más a gusto se sentía no era en su amplio apartamento de Nueva York, sino en una casita de madera que se hizo construir por entonces en West Redding, muy cerca de Danbury, su pueblo natal, en el estado de Conecticut. Allí optó por la indumentaria de Gershwin en Folly Island, instaló un sencillo piano vertical en la habitación alta de la casa y, ante la dificultad para escuchar algo de música (había prohibido tajantemente la radio y el tocadiscos), se dedicó a plantar hortalizas en su huerto los fines de semana. También optó por no enterarse de nada. El director ruso Nikolai Slonimsky pudo comprobar personalmente en visita girada en 1936 cómo Ives ni siquiera sabía que el presidente Roosevelt había sido reelegido meses atrás, noticia que le sorprendió enormemente.

No se engañen. Lo que estoy describiendo es un auténtico lujo si lo comparamos con el cuchitril donde componía Berlioz, anejo al apartamento al que se trasladó con su esposa Harriet Smithson y con su hijo recién nacido, Louis. En una carta del 23 de septiembre de 1834 (30 años) a su hermana Adèle refería cómo…

[…] dentro de ocho días estaremos en París, rue de Londres num. 34. Hemos cogido un apartamento sin amueblar, pues a fin de año son más económicos, pero que están completamente vacíos en el momento actual. Debimos comprar muebles, vino, leña y otras mil necesidades estúpidas con las cuales uno no sueña en los apartamentos amueblados.

Su cuarto de trabajo lo instaló no allí, sino en el desván. Fue testigo de ello el violinista Léon Gastinel, que le visitó en 1840: «Una silla, una mesa sobre la cual estaba la guitarra que le sirviera para componer sus primeras obras eran los únicos muebles». No saber tocar el piano era una ventaja en determinadas circunstancias. El amor de Berlioz por los espacios reducidos para tomarse el pulso creativo debió de ser una secuela de la rue de Londres. El 31 de octubre de 1857, esto es, en mitad de la composición de su ópera Los troyanos, se hallaba en un estado de euforia que hubo de expresar en carta a Emile Deschamps:

Ahora estoy con amigos en Saint-Germain. Me cedieron una habitación de cara al sol, y se abre a un jardín que da al valle de Marly, el acueducto, los bosques, los viñedos y el Sena; la casa está aislada, hay paz y silencio por doquier y trabajo en mi partitura con inenarrable alegría sin pensar ni por un instante en el sufrimiento que me acarreará más tarde.

AISLADOS POR LA NIEVE INTERIOR

Alban Berg era casi tan monógamo como Satie; me refiero a que eran preferiblemente compositores de una sola obra para no tener que trabajar en muchas más si con aquélla ya habían adquirido la celebridad suficiente. Ambos comulgaban de la misma pereza para componer y demostraban ser devotos fieles de tan minimalista religión. La diferencia es que Berg lo reconocía y asumía. Su mujer Helene intentaba enderezarlo, pero eran batallas perdidas de antemano; incluso llegó a encerrarlo bajo llave en su despacho con cierta habitualidad, algo que el compositor celebraba sacando bajo el sofá una botella de coñac con la que gustaba hacer puntería en el esófago. El milagro sólo se iba obrando a base de domótica inteligente, y es que a Berg la inspiración sólo se la daba la comodidad. En una postal a su amante Hanna Fuchs y a su marido Herbert, del 26 de agosto de 1925 (40 años), desde Villa Nahowski, en Trahütten, escribe: «La casa de campo (que pertenece a mi mujer y a sus hermanos) está situada en uno de los parajes más fantásticos y únicos de Austria. Aquí pasamos todos los veranos y (me atrevería a decir) es el único sitio donde soy capaz de trabajar sin interrupciones (todo el Wozzeck lo escribí aquí)». La misma radiación benéfica le penetró con una pequeña casita que el matrimonio levantó en Berghof, en los Alpes Bávaros. Su ópera Lulú debe mucho a aquel régimen de libertad vigilada. Así se lo cuenta el 28 de agosto de 1928 a su amigo Josef Polnauer: «Aquí me siento tan bien como no lo estaba desde hace 20 ó 30 años. Tenemos en Berghof una casita arreglada con todo confort (luz eléctrica, agua corriente, inodoro, teléfono, autobús y lancha motora) sólo para nosotros, ¡y yo trabajo en (discreción) Lulú». Lulú fue mujer de un solo hombre, pero sirvienta en muchas casas. La pereza proverbial de Berg le hizo llevar a cuestas a su heroína hasta 1933, arribando esta vez a una casita situada en Corintia, al borde del Wörthersee. En una carta del 20 de diciembre de 1933 escribía: «Sigo trabajando en Lulú, pero ya vislumbro todo el final. Eso es a causa de que aquí, en este exilio escogido a propósito, puedo concentrarme mejor; por eso y porque es adecuada calificación para el confort lo llamo campo de concentración». Sólo unos días antes, el 9 de diciembre, escribía a Arnold Schönberg: «Vivo aquí mejor que en Viena, porque sólo así encuentro la concentración para componer, así que no te extrañarás de la descripción como campo de concentración de nuestro exilio elegido».

Para componer Lulú, Alban Berg se perdió entre las montañas de Wörthersee, y a veces en sí mismo.

Stravinski no opinaba lo mismo que Alban Berg, ya que sentía una enfermiza predilección por los paraísos alternativos, pero de los que se encuentran en los libros para niños. La comodidad, sencillamente, mutilaba su inspiración, así que en ocasiones debía buscarse algún pacífico lugar donde poner sus huevos. O sea, sus obras. Cuando en 1915 (33 años) él, su mujer y sus cuatro hijos se instalaron en un hotel de Château-d’Oex, en la Suiza alpina, pronto vio que los gritos y las distracciones eran una alianza perfecta para impedirle extraer una nota lúcida de su cabeza, así que se puso manos a la obra y buscó por donde peor olía:

Nunca he podido componer sin la certeza de que nadie me oyera. Contacté enseguida con un comerciante de material musical que me proporcionó una especie de cuarto trastero, lleno de cajas vacías de chocolate Suchard, que daba a un gallinero en el que había un pequeño piano de pared completamente nuevo y desafinado. Al no disponer de calefacción en la habitación el frío era tan intenso que las cuerdas del piano no podían afinarse. Intenté trabajar dos días, siempre con la pelliza sobre mis hombros, un gorro forrado, botas de nieve y una manta sobre las rodillas. Esta situación no podía prolongarse mucho tiempo.

Su vida cambió horas después, cuando alquiló una habitación en el pueblo. Allí compuso su ópera Las bodas.

Proverbial es también el retiro de Puccini en su casa de Torre del Lago (desde 1938 lleva el muy comercial añadido de Puccini), cerca de Viareggio y a veinte kilómetros de Lucca, un pueblecito de por entonces ciento cincuenta habitantes, casi todos pescadores, situado en la ribera del lago Massaciuccoli, donde vivía recluido dueño de una soledad feroz. Torre del Lago supone el corolario del fetichismo arquitectónico en la historia de la música, dado que sólo allí pudo componer sus mejores obras. Entre aquellas paredes terminó su Bohème un 10 de diciembre de 1895, después de tres años y nueve meses de trabajo. En una carta a su amigo Arnaldo Fraccaroli desvela que «tuve que levantarme, y de pie en el silencio de la noche empecé a llorar como un niño». Ni que decir tiene que la soledad actúa en el organismo como una bomba lacrimógena, mucho más en quien puede terminar el día poniendo punto final a una ópera como La bohème y no lo que solemos poner el resto de los mortales, comida al gato o un aspa en el calendario de la pared. El aislamiento para Puccini era una obsesión. Su carácter más bien tímido era además un condicionante que él sobrellevaba con ilusión. Empezó viviendo de alquiler en una parte de la casa del administrador de la propiedad del marqués Carlo Ginori Lisci, propietario del lago, pero aprovechando los réditos económicos de La bohème se compró en 1898 una finca en Monsagrati, cerca de Chiantri, en las colinas de Torre, para poder componer su Tosca en amable soledad, mientras una cuadrilla de obreros terminaban en Torre del Lago una casa en propiedad. Desde Monsagrati escribía a su editor Ricordi en julio de 1898: «Trabajo desde las diez de la noche hasta las cuatro de la mañana. La casa es grande, y puertas adentro se está cómodo. En suma, estoy muy contento de haber huido a este lugar tedioso donde el ser humano es la excepción». El problema de Puccini es que padecía el síndrome de Diógenes aplicado a los inmuebles: era incapaz de tirar uno, de manera que cuando llegó el momento de partir nuevamente a Torre del Lago conservó la finca de Monsagrati y aún adquirió otra casa en Los Apeninos, donde compuso buena parte de Madame Butterfly. Pero la soledad en su nueva casa de Torre empezó a criar largos colmillos y terminó por pasarle factura, demostrando que para un músico no es el tiempo el que pone las cosas en su lugar, sino los libretos. El 24 de noviembre de 1903 (44 años) ya había dado cuenta de Tosca, La bohème, Manon Lescaut y un ala y media de Butterfly. Demasiadas lágrimas en el silencio de la noche. Así escribía a su libretista Luigi Illica:

Escríbame con frecuencia. Aquí estoy solo y triste. Si tan sólo supiera usted cómo sufro. Necesito tanto un amigo, pero no tengo ninguno, y si hay alguien que me quiere no me comprende. Tengo una naturaleza tan distinta de la de otros. Sólo yo me entiendo y eso me causa un dolor enorme. Pero el mío es un dolor permanente que no me abandona nunca. Tampoco mi trabajo me da placer, y trabajo porque debo hacerlo. ¡Mi vida es un mar de tristeza en el cual me hallo inmóvil!

Pero Puccini era hombre, y tropezaba dos, tres o las veces que hiciera falta en la misma piedra, o mejor dicho, en el mismo ladrillo, así que en el verano de 1921, no contento con su tira coleccionable, se hizo construir otra casa en Viareggio, tras un pinar y alejada de la costa. Cuando le preguntaron por qué razón un lobo de mar como él había decidido ese enclave contestó con la dulzura de un cordero: «Demasiado viento y ruido. O el mar o yo. Debo trabajar en un ambiente tranquilo». Esto último era verdad y no una simple pose del por entonces más famoso compositor de óperas que existía sobre la tierra. París supuso una auténtica indigestión para quien llevaba un estricto régimen de soledad. Viajando con Tito Ricordi para asistir a la primera producción francesa de La bohème, se desahogó con el padre de su compañero, Giulio Ricordi, a la sazón su editor: «No estoy bien aquí. Quisiera partir para poder trabajar. Aquí no puedo. Mis nervios sufren con tanta agitación y no tengo la tranquilidad que necesito. Una invitación a cenar me pone enfermo una semana. No he nacido para esta vida de salones y fiestas».

Debussy hubiera entendido a la perfección a Puccini, y es que la línea evolutiva de la persona es por definición una línea paradójica. En la misma se hallaba el francés cuando para componer La mer (iniciada en julio de 1903) hubo de alejarse del mar porque le distraía en exceso, de manera que viajó con su esposa Lily a las montañas de Borgoña en busca de savia, más que de salitre. Pero negar la mímesis con los elementos no dio resultado, ya que un año después la obra no había avanzado prácticamente nada.

Gustave Charpentier se encerró bajo llave para componer Louise hasta el punto de olvidarse de comer.

Manuel de Falla aprovechó su origen andaluz para hacer de la queja arte y parte. Al parecer en los lobbys musicales también existían ejecutivos que debían cargar las pilas, y la mejor forma de hacerlo era contratar un crucero para surcar los mares del aburrimiento. Falla lo hacía cada año, y así lo declaró en la revista mejicana Excelsior en 1925 (46 años): «Granada es mi lugar de trabajo, pero yo viajo demasiado, desgraciadamente, y viajando se pierde el tiempo. Una vez al año hago una cura de soledad en una pequeña ciudad de Andalucía, no hablando con nadie durante diez o doce días: así me preparo para trabajar».

Es célebre la forma en que se gestó la novela Cien años de soledad. García Márquez viajaba con su familia en aparente tranquilidad, pero en un momento dado tiró del freno de mano y dio media vuelta con el rostro desencajado. De repente supo cómo debía desarrollar la novela y, tras limpiarse los zapatos en el felpudo, ya nadie le vio el pelo por casa. Algunos compositores sufrieron igualmente el síndrome del freno de mano por ver plasmada en el parabrisas la partitura completa de una música que pedía paso, además de un carnet de identidad. Gustave Charpentier fue uno de ellos. Alma Mahler (23 años) lo conoció en Viena y de él (43 años) hablaba en una entrada de su Diario datada del 28 de marzo de 1903. Tocaba en una orquesta cuando al parecer se le metió en la cabeza el nombre de Louise y en el corazón la necesidad de darle una vida lo más larga posible en esa maravillosa cámara hiperbárica que era una partitura, de forma que se tomó la tarea con tal fruición que no salió de su cuarto para comer ni de su casa para trabajar, por lo que fue inevitable la pérdida de dos cosas: el peso y el trabajo. Falto de dinero llegó a vivir de la mendicidad, sin mucho éxito; de hecho sólo dos personas creían en su obra y le permanecían fieles: la propia Louise y el lechero, casado éste con los dos en la fortuna y en la adversidad, por lo que siempre le dejó su litro diario en la puerta, pagase o no pagase. Charpentier terminó la obra, se representó y lo catapultó a la celebridad de la noche a la mañana. El estreno causó sensación en París, pero más aún en el corazón del fiel lechero, a quien Charpentier invitó a su palco, sin que fuera óbice para ello la bata azul que llevaba como atuendo.

Lo cierto es que había libretos por los que uno hubiera pagado en carne, como el judío de Shakespeare. Que se lo pregunten si no a Puccini, a Bellini o a Johann Strauss. Cuando cayó en manos de este último el libreto de El murciélago le pasó un poco lo que al filósofo Cleómbroto de Ambracia, que cuando leyó uno de los Diálogos de Platón, concretamente el Fedón, le pareció tan sublime la descripción que hacía de la vida ultraterrena que no quiso esperar a morirse de forma natural para saciar su curiosidad y corrió a tirarse al mar, pereciendo bajo el oleaje. Strauss jamás hubiera reaccionado como el Ambraciota, siquiera porque tenía pánico a la muerte, pero se sintió tan inflamado que se recluyó en la villa de Hietzing sin querer ver a nadie, negándose a comer y beber y programando su sueño durante no más de una hora al día. Así es como compuso e instrumentó Die Fledermaus en poco más de un mes. Ernst Krenek también defendía la ecuación de reclusión e inspiración como fórmula matemática infalible. En su Autobiografía y estudios cuenta cómo «durante un tiempo viví en un aislamiento glorioso, sin tomar parte en la vida musical local [Viena] […]. Escribí en veinte días las veinte canciones que integran el Libro de viajes de los Alpes Austriacos».

En otras ocasiones la necesidad de reclusión ya rayaba lo patológico, es decir, lo agorafóbico. Encabeza la lista el compositor Charles-Valentin Alkan, que llenó de libros su casa y en ella vivió sin salir durante veinticuatro años, desde 1849 a 1873. El ruso Sergéi Tanéyev le iba a la zaga. Aún era muy joven cuando empezó a tener el merecido reconocimiento en el mundo musical, pero su reino no era de este mundo ni de ningún otro cartografiado, así que renunció a la nutrida herencia familiar y se retiró a una casa apartada de todo, sin luz ni agua, para vivir allí de una forma un tanto apasionante, con la única compañía de su ama de llaves y la necesidad de encontrar combinaciones matemáticas para explicar el sentido de la música. La misma necesidad de huir tenía otro glorioso ruso, Piotr Ilich Chaikovski, perseguido desde joven por un tedium vitae inclemente. De haber tenido un carácter como el de Chabrier o Isaac Albéniz seguramente Chaikovski habría conocido más mundo y vivido en casas más amplias, como también habría podido mirar de frente a su mecenas Nadezhda von Meck en lugar de entrar en aquel juego de ocultismo que duró once años, pero el hombre fue coherente con el primer vagido dado al nacer y se pasó llorando felizmente el resto de su vida. La mejor receta para soportar esa herida no se hallaba en ninguna botica, sino en esconderse de la humanidad, dado que Chaikovski, mucho antes que Sartre, ya había apadrinado la lóbrega teoría de que el infierno eran, ni más ni menos, los otros. En el otoño de 1867, con veintisiete años, escribía a su hermana Alexandra:

Acaso hayas observado ya que deseaba ardientemente una vida silenciosa, tranquila como es la del campo, la del pueblo. Esto viene motivado porque yo, aun lejos como estoy de la vejez, estoy ya muy cansado de la vida […]. Huyo de la compañía de las gentes, no estoy con ánimos de trabar amistades, amo la soledad y soy taciturno. Todo ello explica el tedio de mi vida.

Mucho me temo que Chaikovski era de los que «se deshacían» a escondidas, en lugar de progresar. En 1885 alquiló una pequeña dacha en los alrededores de Klin, en Maidanovo, y para evitar visitas que le incomodasen ideó algo que hubiera hecho sonreír a Mahler de puro inservible: colgó sobre la puerta un cartel con esta inscripción: «Piotr Ilich Chaikovski. Recibe los lunes y los jueves, desde las tres hasta las cinco. Ahora está ausente. Se ruega no llamar». Supongo que Chaikovski se sintió feliz de la ocurrencia, como la esposa del ya demasiado famoso Grieg se sentiría feliz de la suya cuando en 1885, harta de las innumerables visitas que recibían de admiradores en su apartada casa de Troldhaugen, clavó este cartel en la entrada: «Edvard Grieg no desea recibir visitas antes de las cuatro de la tarde». Dada la hora de apertura se diría que el maestro, en el fondo, necesitaba su secreta terapia de agasajo diario.

Sergéi Rachmaninov no huyó al campo para componer, sino para recomponerse, en concreto del fracaso del estreno de su Primera sinfonía, generador de una depresión que colapsaba su vena creativa. Ya hemos visto en otro capítulo cómo se pasó unos meses en la gratísima y única compañía de tres enormes San Bernardos: «Sólo con ellos converso y en su compañía no tengo temor alguno a pasear por los bosques de los alrededores». Pero con el paso del tiempo le ocurrió lo que a Puccini y le tomó gusto al mundo inmobiliario; siendo propietario de una casita de verano en Clarefontaine, junto a París, comprendió que algo fallaba cuando los amigos no hacían más que entrar y salir, así que corría la década de los treinta cuando un buen día se cogió el mapa de Suiza y señalando con el dedo dijo «aquí mismo», de manera que se hizo construir una casa a orillas del lago Firwaldstadt, cerca de Lucerna, con las ardillas como únicos vecinos, y allí rindió devoto culto al fallecido Puccini no poniendo sus discos, sino entregándose al deporte favorito de ambos: el yachting a motor en las aguas del lago. En aquel aislamiento las ideas le llegaron a mansalva. A la cabeza está la Rapsodia sobre un tema de Paganini. Ya había escrito desde París a su amigo Vladimir Vilshau: «Dentro de tres días me marcho a Suiza. Allí poseo, sobre el lago de Lucerna, una casita donde espero pasar todo el verano. Me encanta vivir allí. No tengo más ocupación que hacer de jardinero y cuidar las flores».

También Verdi vivió su trance reclusivo, engrosando la larga lista de aquellos compositores que aborrecían la humedad y la niebla de Londres, tal como ya hemos visto en el primer volumen de esta obra. Cuando su ópera I masnadieri (Los bandidos) se estrenó en la capital inglesa el 22 de julio de 1847 (33 años) Verdi se encontró con un caos urbanístico e industrial que nada tenía que ver con los carros de bueyes y el hervor de las panaderías que había dejado en Busseto. El maestro no estaba dispuesto a dejarse minar la salud por aquella civilización adelantada a su tiempo, así que, huyendo del humo y la niebla, se pasó toda aquella semana encerrado en su hotel, levantándose a las cinco de la madrugada y trabajando ininterrumpidamente hasta las seis de la tarde. Numerosas fueron las invitaciones sociales que recibió (piénsese que a pesar de su juventud ya había iluminado el mundo —salvo aquella parcela del Reino Unido— con óperas como Nabucco, Ernani, I due Foscari y Macbeth, entre otras), pero todas fueron rechazadas, incluso una de la reina Victoria. Los pulmones también condicionaron la vida de Vivaldi, pero sin hipocondrías a pie de lóbulo. Lo suyo estaba diagnosticado a ciencia cierta, aunque fuera la del siglo XVIII. Así se sincera el prete rosso en una carta a su mecenas el conde Guido Bentivoglio del 16 de noviembre de 1737 (59 años): «Por esta razón he vivido siempre en casa y salgo sólo en góndola o carruaje, ya que mi dolencia del pecho, o constricción del pecho, me impide caminar».

RECLUSIONES MUY VARIOPINTAS

La reclusión que menos se disfrutaba era la que venía impuesta no por las notas, sino por las bombas. A muchos de los lectores les vendrá a la cabeza la imagen de Shostakovich en plena composición en 1941 de la Sinfonía Leningrado mientras arreciaban las detonaciones sobre su cabeza, pero quizá muchos menos estén pensando en Beethoven mientras componía su Concierto n.º 5 para piano, Emperador. Ahora entiendo lo ingrato de mis quejas por estudiar mi carrera de Derecho con la radio del vecino carcomiendo mis expectativas de futuro. Lo del sordo de Bonn fue mucho peor y no cambio cinco años de los míos por un solo día de los suyos. Los ejércitos de Napoleón habían invadido Viena el 12 de mayo de 1809 y su casa quedó en mitad del fragor de la batalla, por lo que los disparos, gritos y bombazos eran difíciles compañeros de cama cuando Beethoven desnudaba su potencia creadora. La solución pasó por buscar refugio en el sótano de la casa de su hermano. En una carta daba rienda suelta a su desencanto, siendo su genialidad y sólo ésta la que oculta cualquier asomo de aquél en la obra citada:

Hemos pasado por grandes penurias. Debo decir que desde el 4 de mayo es bien poco lo que he traído al mundo que guarde relación; apenas un fragmento aquí y allá. Todo el curso de los acontecimientos me ha afectado en cuerpo y alma. Tampoco puedo disfrutar de la vida de campo, que me es tan indispensable… ¡Qué vida tan salvaje y perturbadora me rodea! ¡No hay más que tambores, cañones, hombres y miseria de todo tipo!

Precisamente una de las bombas que oía en su refugio Shostakovich le fue a estallar entre las manos a Herbert von Karajan, haciendo trizas su hoja de servicios y postrándole en un edificante período de barbecho cuando en los musicalmente angostos años 1946 y 1947 los rusos le prohibieron dirigir mientras durara un delicado proceso de desnacificación de las artes por el que también pasaron Böhm, Furtwängler y Knappertsbusch. Karajan, al igual que todos, se declaró inocente y al menos decidió sacar partido de aquel error alquilando una habitación en San Anton am Arlberg (Austria), donde a su decir pasó un período francamente positivo, estudiando de nuevo todas las obras importantes y analizando los problemas de interpretación más complejos.

Con sólo veintitrés años Gioachino Rossini ya había criado la suficiente fama como para echarse a dormir… y los productores como para echarse a temblar. A esa edad en la que los jóvenes sólo dan dolores de cabeza ya había él dado al mundo dieciséis óperas y una decimoséptima a punto de caramelo. Pero ese dulce debía ser envuelto en varias capas de celofán, es decir, debía rodearse de todo tipo de cautelas. Así fue como el 15 de diciembre de 1815 firmó con el mecenas Francesco Sforza-Cesarini un contrato para componer El barbero de Sevilla, que debía representarse en el Teatro Argentino de Roma en el mes de febrero, temblándole de rabia el pulso cuando leyó el clausulado del contrato de marras. No, no hablamos precisamente de dinero, sino de principios. Los de Rossini, que con aquella firma los echaba por tierra. O más bien bajo una ducha de agua fría, ya que el mecenas, sabedor de su tendencia a las juergas y las comilonas, le imponía una suerte de arresto domiciliario hasta el estreno para no distraerse en la escritura, debiendo alojarse en casa de Luigi Zamboni, el tenor que encarnaría Fígaro. Desconocemos si el tenor pidió al mecenas una dieta de pernocta y alojamiento para dar de comer hasta entonces a aquel hijo de Pantagruel.

La reclusión de Johann Sebastian Bach fue de las auténticas, una realidad absolutamente literal. Sabía bien lo que hacía cuando forzó su dimisión como organista de la Corte de Weimar en 1717 para servir cuanto antes como maestro de capilla de Cöthen, un puesto superior y mucho mejor remunerado que el anterior. Ello le valió también una condena de cuatro semanas en prisión, donde el lúcido músico supo adecuar la frase inglesa de «mi casa es mi castillo» y aprovechó para componer la primera parte de El clave bien temperado. De hecho la crónica de Heinrich N. Gerber (s. XVIII) habla de esa obra como surgida «en un lugar donde el aburrimiento, la desgana y la ausencia de todo instrumento musical lo forzaban a recurrir a este pasatiempo».

Pero cuando las reclusiones se debían a factores extramusicales la máxima de progresar a escondidas se invertía y alteraba para convertirse en algo muy distinto: esconderse para sobrevivir. A tal extremo llegó el afamado violinista del siglo XVIII Giuseppe Tartini, rival directo de Paganini y tan admirado por éste, quien tras casarse en secreto con la sobrina de un cardenal hubo de ocultarse durante dos años en un convento de Asís, donde aprovechó para perfeccionar su arte. El propio Paganini fue más comedido que Tartini y tuvo la cautela de tomar como amante a la hija de un seglar sin necesidad de desposarla, así que pudo vivir desde los veinte a los veintitrés años recluido en un castillo con su amante sin necesidad de comer con las pistolas junto al plato, sino junto al lecho (de donde prácticamente no salió), con el fin de matar el tiempo. Al contrario que Tartini, Paganini no necesitó perfeccionar lo que ya era perfecto, y de hecho en todo aquel tiempo no cogió su violín, de manera que cuando no estaba en posición horizontal se dedicaba a tocar la guitarra, que rasgaba como pocos en Italia.

Paganini se evadió del mundo durante tres años para vivir en un castillo acompañado por algo más que por su violín.

Debussy también se pasó tres años recluido en la Villa Médicis de Roma, a donde llegó en enero de 1885 con veintitrés años, como dudoso premio para quien era laureado con el Prix du Rome, tan codiciado por cualquier músico que se preciase. Allí se pasó el trienio, sin una mala mujer que lo atara en corto, devanándose los sesos sobre la forma de escapar, algo que intentó en varias ocasiones, la primera de ellas en marzo de 1886, yéndose a París y regresando al redil cuatro semanas después. Su cabreo era de órdago, hasta el punto de que los compañeros lo llamaban El Príncipe de las Tinieblas. Pronto escribió a su protector parisino Vasnier: «Habla usted de la tranquilidad que da la Villa. ¡Ah! Qué no daría yo por tener un poco menos de ella, no importa a qué precio, porque me abruma y me impide vivir». Berlioz fue otro de los que la famosa Villa vio pasar y castró como alguna de las estatuas que la ornamentaban. En una carta del 3 de julio de 1831 (27 años) a su amigo Ferrand mojaba la pluma en azufre para describirle con fidelidad el ambiente que se respiraba en la Academia: «Voy a tratar, subiendo a las rocas y cruzando torrentes, de librarme de esa lepra de trivialidad que me cubre de pies a cabeza en estos cuarteles infernales: la atmósfera que comparto con mis compañeros fabricantes en la Academia no sienta bien a mis pulmones». Desolador, teniendo en cuenta que había llegado a Roma sólo un mes antes, a principios de junio. A juzgar por lo que el 7 de agosto de ese mismo año escribía a su hermana Adèle, la estancia en la Academia era lo más parecido a una hibernación con el reloj-despertador biológico estropeado: «Siempre la misma canción. Se miran los grabados, se leen los viejos periódicos, se bebe el insípido té… Luego, a la luz de la luna se murmuran antiguas reflexiones: muy gastadas, muy triviales, muy académicas, muy tontas». El 8 de diciembre las cosas no parecían haber cambiado un ápice, y escribía al pianista Ferdinand Hiller: «Debo permanecer encerrado aquí, en esta horrible y nada musical ciudad». Como se trataba de la bolsa o la vida Berlioz aunó el arrojo que le faltara a Debussy, hizo el petate y huyó para siempre de aquella caja de Pandora. Era un 1 de mayo de 1832. No había aguantado ni un año bebiendo aquel té, y menos de aquel cáliz. El 13 de mayo escribía a Hiller desde Florencia: «Partí de Roma sin sentimiento; la confinada vida de la Academia se me hacía más y más insoportable».

Berlioz hizo bien. Ives y Gershwin hicieron bien. Déjenme poner un complemento directo: todos hicieron bien sus deberes. Pasaron a la historia con más o menos faltas de ortografía, con más o menos imposiciones de las musas en sus clausulados contractuales. Pero todos, todos ellos mintieron como bellacos, porque viviendo encogidos progresaron no como Descartes, sino como Horacio aquel día que se desperezó existencialmente y anunció que con su cabeza heriría las estrellas.

Personalmente estoy convencido de que no hubo un solo músico que no llevase en su cabeza siquiera un punto de sutura…