Capítulo

5

Caótica cotidianeidad

Sé que la música es una ocupación de fabricación de moldes donde se necesita el orden y luego la fuerza. Esto suena a acertijo y, en el fondo, sólo es una pauta inofensiva. La naturaleza lo hizo y después rompió el molde. La frase es de Ariosto, sí, el mismo que reescribió cincuenta y tres veces Orlando el furioso porque tras cada una de ellas el molde nada tenía que ver con el vaciado y eso arruinaba el vertido. Hubo compositores que en el acto de creación veían la fuerza en el desorden, de manera que sólo en esta prefiguraban el molde, sin necesidad de romperlo después. Nacía roto al mundo y eso le hacía más valioso, como ocurre con algunos sellos provistos de ciertas taras que los hacen únicos en su serie. Goethe aseguraba preferir la injusticia al desorden. Nietzsche, sin embargo, decía amar el caos porque sólo en él podría nacer una estrella danzarina, aun cuando el nacimiento también sea un acto de justicia. Sería estéril buscar un patrón lineal en el hecho creador, como también buscar el herido correlato externo en tal o cual obra nacida con una brecha interior. El orden o el silencio eran materia prima plana, elementos arquitectónicos aburridos, románicos. La veta creadora no necesitaba pulsaciones, sino pulsiones, un desplante hemofílico que hiciera posible la continuación del sangrado una vez roto aquel molde. Intentar detectar rastros biográficos en la obra de un autor es estéril y movería a equívocos. Había quien vivía auténticas singladuras contra el esquema monográfico y predeterminado del escenario creador, donde sólo podía sonar el polvo en suspensión. Había músicos que seguían a rajatabla cronológica lo surgido en el principio de los tiempos, donde seguramente no fue la luz, sino el caos, de manera que sólo aquella trasposición a su vida podía hacer de un nacimiento una verdad incuestionable. El orden era una oportunidad perdida porque también era una pérdida previa de facultades. En la botadura de aquellos barcos no había nacimiento verdadero si no había ruido de cristales y chirridos del casco contra los pernos. El ruido y la furia creadora eran la sístole y la diástole del mismo pulso vital, del acto musical inhalado hasta la alucinación, y si no venían de la mano la música se convertía en un juego de pies. El desastre en una colectividad podía computarse como una tragedia, pero como hecho diferencial del individuo en su cotidianeidad era una poderosa atracción. Es cierto que hay un tren que sólo pasa una vez por nuestras vidas. El error está en cogerlo en lugar de quedarse sentado y grabar en los oídos esa duplicidad perfecta de algo maravilloso que llega y permite que presenciemos cómo después se marcha. La memoria de ese ruido, para muchos, era la salvación de cada día.

VISÍTENME EN CASA LO MENOS POSIBLE

Aunque era hombre de fácil entrada en calor, papá Bach tuvo la friolera de veinte hijos, siete de su primera esposa, María Bárbara, y otros trece de Anna Magdalena. Sólo diez de todos ellos llegaron a la mayoría de edad, lo que era una estadística óptima para la época. El 24 de abril de 1732 la troupe Bach se instaló en una amplia vivienda ubicada en el edificio de la escuela de Santo Tomás, colindante con el lado sur de la iglesia, en Leipzig, donde el paterfamilias trabajaría como cantor (director musical) durante veintisiete años y hasta el día de su muerte. La superficie para la época era digna de envidia: 74,5 metros cuadrados construidos, lo que hoy sería un apartamento de vuelta y vuelta. Pues bien, el susodicho chiringuito se convirtió en la corte de los milagros, y no precisamente porque lo habitaran seres deformes; según mis cálculos entre diez y doce hijos vivieron allí permanentemente. Uno de ellos fue Carl Philip Emmanuel, superviviente de la proeza, quien comentó al biógrafo Johann N. Forkel que recordaba aquel lugar como una «pajarera», con una muchedumbre que entraba y salía a todas horas, normalmente alumnos.

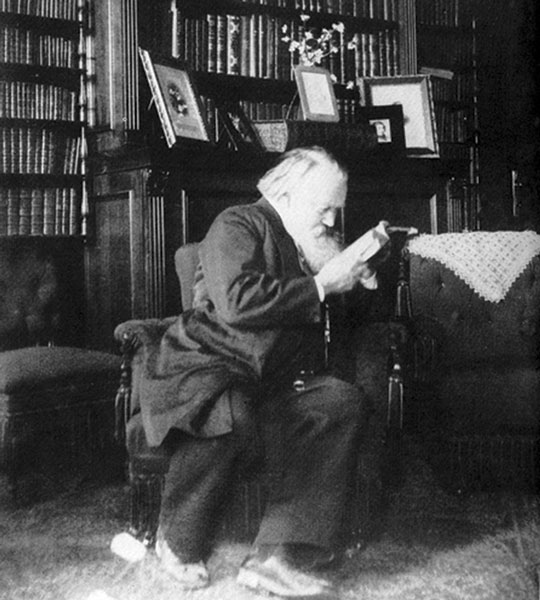

Lo que menos preocupaba a Brahms era su apariencia exterior, que jamás se ocupó de corregir.

Esa pajarera se asemejaba en muchas cosas a la que ocupaba en Viena el «gran tucán»: Mozart. Alumnos y amigos que le visitaban refieren que sus partituras y apuntes se hallaban diseminados por el suelo como si fueran periódicos atrasados. La consecuencia es que extraviara muchos de sus originales, algo que nunca llegó a convertirse en una preocupación histórica para los exegetas, ya que en tales casos solía transcribir de memoria sus composiciones las veces que hiciera falta, y es que en su cabeza Mozart siempre llevaba salvada su particular copia de seguridad.

En la madurez, Brahms perdió el atildamiento que sí se procuró en su juventud. En la foto, a la derecha, junto al violinista Ede Reményi.

Johannes Brahms era metódico y escrupuloso para un sinfín de cosas, pero un auténtico desastre para otras. Si se trataba de alinear sus soldaditos de plomo en la estantería no había sargento de alistamiento que lo superara, pero la cosa cambiaba cuando el reto se convertía en algo tan simple como abrir un cajón, dejar algo valioso dentro y volver a cerrarlo con la misma buena voluntad. Para ello había que recordar dónde estaba el cajón y dónde la cosa valiosa, algo que para un joven de veinte años como él se volvía tarea ímproba. A esa edad visitó en Weimar a Franz Liszt, donde perdió el manuscrito de una sonata para violín que nunca se recuperó, sin que tampoco Brahms hiciera nada por reescribirla, teniendo en cuenta que su primera tentativa con el instrumento lleva el Op. 78 y aquel habría sido su Op. 5, llevándose por tanto veinticinco años entre ambas. En cuanto a su indumentaria hacía prever que también había olvidado dónde estaban los cajones de su cómoda. Normalmente llevaba los pantalones demasiado cortos y su traje eternamente arrugado, los armarios de la ropa siempre estaban desordenados y esto creaba serias disputas con el ama de llaves, Frau Truxa, de las que Brahms, al contrario que Richard Strauss, no extraía temas para sus obras. Las cosas no le fueron mejor en sus comparecencias públicas. Cuando estrenó su Concierto para violín en el podio de dirección con Joachim como solista no se le vino abajo la moral, sino algo más preocupante, ya que se olvidó ponerse los tirantes para la función y el pantalón se le fue descolgando hasta quedar varios centímetros por debajo de su posición más decorosa cuando concluyó el concierto. En cuanto a su fisonomía basta con revisar las fotografías de los dos últimos decenios de su vida para verificar que su larga barba era uno de sus atributos más característicos; sin embargo, sepan que se la dejó no por estética, sino por pereza, para evitar el afeitado matutino y el fastidio de ponerse un cuello y una corbata. La despreocupación también se trasladaba a sus saldos: tenía en su despacho paquetes de billetes sin abrir ni contar, y a lo largo del año se interesaba muchas más veces por el tiempo meteorológico que por los estadillos de sus cuentas. Su muerte fue un ejemplo de tareas a medio hacer, ya que dejó su testamento a la mitad, a pesar de iniciarlo seis años antes del óbito. Si a ello unimos la nula delicadeza que demostraba a la hora de comer en público, tal como constataba una de las hijas del matrimonio Schumann, ello coloca al músico en una situación poco óptima. Dolería no perdonar a Brahms estas lindezas… Sin embargo, escasa caridad cristiana demostró el santurrón Liszt hacia Bruckner por sus pésimos modales al mantel. Cuenta el discípulo del húngaro, August Stradal, que a Liszt se le revolvían las tripas cada vez que lo veía comer, ya que lo hacía con los dedos manchados de nicotina, cogiendo del plato los trozos de carne, colocándolos sobre el mantel y después comiéndolos uno por uno. Un metodismo digno de un curso de rehabilitación educacional.

MI REINO POR UNA SILENCIOSA DESPENSITA…

La vida de solteros de Músorgski y Rimski-Korsakov daba lugar a un refranero equivocado, ya que en su caso compartir no era amar, sino… ¡ahorrar! Eso es lo que decidieron con el único piano existente en el apartamento, repartírselo por horas según cada cual tuviera su particular apretón de inspiración, situación que duró unos dos años, hasta el matrimonio de Rimski, por lo que en las obras de ambos en aquella época no sería extraño toparse con cierta intertextualidad fácilmente perdonable. Unos tan poco y otros tanto. El problema de los Schumann ya se lo pueden imaginar: dos genios montados a la par en dos pianos, intentando componer y ensayar sin estorbarse, comenzando a una hora siendo fiel a sí mismos y terminando al final por ser cada uno fiel al otro. Cuando aquellas dos tibias se cruzaban ya no salía música, sino chispas. Anotación de Robert en el Diario conyugal: «Estas paredes delgadas son un fastidio». Pero volvamos a los Cinco. Quien más atribulada vendía su cotidianeidad, casi hasta la comicidad, era Borodin. Cuando dio el «sí quiero» a Ekaterina Sergeyevna Protopopova debió añadir por pura precaución algún complemento directo para dejar claro quién debía llevar los pantalones en casa desde aquel día. No lo hizo y su vida casera pasó a ser un caos que le llevó a desertar finalmente a su laboratorio, donde al menos no había ruido ni gente extraña dispersa por el suelo y las habitaciones. Pero en el fondo Borodin echaba de menos su modus vivendi en aquella casa enclavada en el claustro universitario de la Academia de Medicina, en San Petersburgo, academia en la que estaba integrada la Facultad de Química, donde el ya reputado científico daba sus clases. El crítico más ácido de los Cinco, Rimski-Korsakov, no daba crédito a todas las especies hasta entonces desconocidas que poblaban aquel arca de Noé, y así lo dejó recogido en sus memorias:

Su vida doméstica transcurría en perpetuo desorden. Nunca se sabía la hora en que comían o cenaban. Una vez llegué a su casa a las once de la noche y les encontré cenando. Sin contar los alumnos, que no abandonaban aquella casa, esta servía con frecuencia de asilo a los parientes pobres o de paso, que caían enfermos allí e incluso se volvían locos. Borodin se ocupaba de ellos, les cuidaba, les llevaba al hospital y luego les visitaba. En los cuatro cuartos de que constaba su piso solían dormir personas extrañas y hasta tal punto que ellos [los Borodin] se veían obligados a acostarse en divanes o en el suelo. Con frecuencia se daba el caso de que no se podía tocar el piano por cuanto alguien dormía en la habitación contigua. Durante las comidas reinaba idéntico desorden. Algunos gatos que vivían en el piso se paseaban por encima de la mesa, metían la nariz en los platos o saltaban sin ceremonia al hombro de los invitados.

Esta «laberintitis» existencial se extendió desde 1862 hasta la muerte del compositor en 1887. No es de extrañar que en aquel maremágnum de ofrendas al dios Pan el tolerante Borodin no supiera dónde había dejado su cartera o unos calcetines, e incluso la partitura de una de sus obras cumbre, la Segunda sinfonía, en la que había empleado diez años rotos por la mitad cuando verificó la pérdida de los dos movimientos centrales, quedando por suerte, fieles y leales al amo, el primero y el cuarto, de manera que hubo de reemprender la composición de los dos disidentes. Estaba claro que con toda aquella refriega el hombre sólo se hallaba a salvo en el laboratorio, y su música… ¡en el tendal! Borodin cubría sus partituras con clara de huevo para fijar el carboncillo del lápiz y después las ponía a secar en un tendal como si fueran camisolas. Cuando Shostakovich nació, Borodin llevaba diecinueve años muerto, pero no por eso perdió la oportunidad de contribuir al asado con algunas especias que le habían llegado de terceros. Contaba a su biógrafo Volkov que «el apartamento de Borodin parecía algo así como una estación de ferrocarril […]. Era una casa de locos. No estoy exagerando, esto no es un símil poético». Lo demás está calcado de las memorias de Rimski, una vicaría por la que al parecer todos los compositores rusos pasaron.

La casa de Borodin era un campo sin puertas por donde todos transitaban sin escrúpulos.

Quien ha nacido pobre arrastra de por vida dos obsesiones: contratos redondos y metros cuadrados. Lo primero llevó a Gershwin a lo segundo, sólo que los metros actuaron como un foco aislado de fuego que se le fue de las manos. Cuando tuvo dinero, más bien mucho dinero, adquirió para él y su familia un edificio de cinco plantas en la calle 103 de Nueva York y allí los instaló a todos. Corría el año 1925 y el músico aún era un chaval de veintisiete años al que le tiraba la sangre más que otra pulsión, así que no dudó en asignar pisos y habitaciones con la pompa de un consejero autonómico ante un edificio de viviendas sociales. La planta baja estaba destinada a un cuarto de billar donde jugaba y se sentaba cualquiera vecino o conocido que encontrara la puerta abierta. En la segunda planta se hallaban el cuarto de estar y el comedor, donde el acceso a extraños ya era más difícil, aunque no imposible. Las dos plantas siguientes se reservaban a dormitorios, y la última era el sancta santorum del amo, coronado por un Steinway de concierto rodeado de libros, discos, fotografías enmarcadas y recuerdos fetichistas de sus cada vez más numerosos éxitos. Sin embargo, la actividad en los pisos inferiores era tan febril que Gershwin solía huir al hotel Whitehall, haciendo esquina, donde no se oía nada y donde lo componía casi todo. En la casa del número 100 sólo se podía trabajar de madrugada, cuando el silencio se imponía como una conquista rara, de ahí su hábito creador nocturno. El periodista S. N. Behrman narraba los avatares de una visita a la casa para el The New Yorker el 25 de mayo de 1929. Largo rato llamando al timbre mientras varias siluetas se desplazan por el interior de un lado para otro. Termina por entrar por su propio pie topándose con varios jóvenes a los que nunca había visto. Están fumando en el salón. Otros están jugando al billar. Pregunta por George o por su hermano Ira y nadie le contesta. Le miran raro y cada cual sigue a lo suyo. Se aventura en el piso siguiente y descubre otro nutrido grupo de gente prácticamente desconocida, así que escapa al tercer piso, donde se encuentra a Arthur, un hermano de George dos años menor que él; dice que acaba de llegar y no sabe quién está o no en casa. Por fin en la cuarta planta oye la voz del otro hermano, Ira, quien le invita a subir para encontrarse con él. Pero el visitante pregunta por el amo y la respuesta llega invariable. Posiblemente se había convertido ya en un estribillo: «Se ha instalado en su viejo cuarto del hotel allí en la esquina. Ha dicho que necesitaba algo de intimidad».

Aquella casa llevaba los mismos derroteros que la de Alexander Siloti en San Petersburgo, siempre repleta de músicos, o la de Paderewski, la legendaria residencia de Riond-Bosson, en Suiza, por donde circulaban eternamente invitados y otros sin invitar, algo similar a lo que también ocurría en la del tolerante Jacques Offenbach, rara avis necesitada de ruido y de vacilante muchedumbre para componer en condiciones. Ya desde la mañana desfilaba por su casa de la rue Lafitte un sinfín de personas, no necesariamente conocidas, a las que su esposa Herminia iba distribuyendo por las estancias en función de su rango. Si un denominador común hermanaba a este piélago de reinas consortes era la abnegación: Anna Magdalena, Alma, Clara, Herminia, Olympia… Cuando en 1855 Rossini regresó de Italia a París ya fue para quedarse, instalándose con su mujer Olympia en un gran apartamento de la rue de la Chausée d’Antin. Su habitación era en sí misma un museo a caballo entre los horrores y las vanidades: tenía sus varias pelucas colgadas de pértigas, diversos instrumentos musicales pastando a su aire, su amado catéter, que él consideraba «el mejor instrumento», cepillos, peines, mondadientes y, faltaría más, un tubo para fabricar macarrones. También había objetos orientales sobre la cómoda y miniaturas japonesas en las paredes. Digamos en su honor que todo estaba pulcramente colocado. En casa de Schubert, sin embargo, el honor era una especie de mutación léxico-genética que llevaba la ene donde antes iba la doble erre. La música lo ocupaba todo y sólo había un derecho fundamental al que se permitía coexistir: el de la vida, pero con condicionantes preposicionales: «para» y «por» la música. La música, ¡ah, la música! La había por todas partes: sobre los sofás, sobre las alfombras, contra las cortinas, en cajones y papeleras, en forma de avión, de pelotas, de pañuelo… A Schubert la inspiración le llegaba respirando, y detenerse era como una ordalía de los antiguos, una prueba de asfixia. No bien terminaba una partitura la dejaba en cualquier sitio y los amigos que poblaban la casa se iban llevando las que les apetecía, siendo esa la razón por la que buena parte de su obra se ha perdido o quizá ha terminado taponando las cañerías fisuradas de sus aduladores. Algo de aquel desorden se contagiaba a la buhardilla de Pierre Boulez, que era como para echarse a temblar, incluso en verano. Cuenta Robert Craft en un apunte de 4 de noviembre de 1956 cómo después de comer con el compositor (31 años) le había acompañado a su buhardilla a interpretar algunas obras, encontrándose que «sus propios manuscritos estaban enrollados como diplomas y apilados en el suelo como si fueran leños».

No había como llevar estas pesadumbres con sentido del humor, y de eso le sobraba al bueno de Ravel. Es ya mítica, y un lugar de peregrinación, la casa que en 1921 se compró en Montfort-l’Amaury, a la que llamó Belvédère, donde, recién ocupada, el músico hubo de luchar contra las fuerzas de la naturaleza y también las debilidades de un pésimo arquitecto: las humedades, que sólo se resolvieron cuando instaló calefacción central. Anotación en su diario del 12 de diciembre de aquel año (46 años): «Mi cuarto de trabajo, que hasta ahora había quedado libre de la inundación, no será ya habitable a partir de pasado mañana. ¡Esto sentará maravillosamente al piano!». En esos días escribe a Roland-Manuel: «¡Y qué entrada de agua! Le abandono, provisto de mi linterna para temporales. ¡Voy a tener que alcanzar mi habitación nadando!». Lo cierto es que Ravel seguía siendo el mismo desastre tuviera el palmo de agua dentro o fuera de la bañera. Su pianista fetiche, Marguerite Long, se entretenía catalogando los olvidos del maestro por si alguno cruzaba la frontera de lo filológico y se metía en el fangal de lo patológico. Olvidaba el equipaje, perdía el billete de tren, el reloj… Cuenta Long cómo de gira con él en Praga se pasaron horas buscando un tarro de cristal para regalar a la madre de su discípulo Roland-Manuel, hasta que lo encontró. La pianista vio meses después el paquete intacto en casa de Ravel. Se había olvidado de entregarlo.

La vida era y es una sucesión incómoda de elecciones, algunas de ellas nefastas, como la de Stravinski, cuando alquiló una habitación a un albañil en Echarvines, junto al lago de Annecy (Alta Saboya, Francia). Buscaba el sosiego necesario para escribir El beso del hada y, de paso, huir del jolgorio que suponía la habitación de la pensión donde, justo frente a la casa del albañil, sus hijos le hacían la vida (musical) imposible. Todo apuntaba a que el obrero, por fortuna, no tendría mucha conversación, y que a lo sumo sólo elevaría la voz de tanto en tanto para hablar de encofrados, enfoscados o niveles. No pudo estar más equivocado. Que aquel ballet hubiera podido emerger en aquellas circunstancias sin que al hada le hubiera brotado de la boca otra cosa en lugar de un beso es casi milagroso. Así lo cuenta el autor en sus Crónicas:

El obrero que me había alquilado la habitación vivía con su mujer y su hijo en las otras habitaciones de la casa. Por la mañana se marchaba y la casa se quedaba en calma hasta su regreso al mediodía, hora en la que se sentaba a la mesa con su familia. A través de las grietas de la pared contigua se filtraba un repugnante y nauseabundo olor a salami y a aceite rancio. Después se sucedía el intercambio de palabras amargas. El albañil se sublevaba y empezaba a gritar a su mujer y a su hijo, insultándoles y aterrorizándoles con amenazas. La mujer al principio le contestaba, pero después estallaba en llantos, cogía a su hijo, que no dejaba de gritar, y se lo llevaba, ambos perseguidos por su marido. Esto se repetía a diario, sin falta. Era desesperante. La última hora de trabajo matinal la veía venir con verdadera angustia. Afortunadamente no tenía que volver allí por la tarde.

Que el desorden respondiera en realidad a un patrón lógico era un suceso que desafiaba las leyes estadísticas, pero Stravinski había logrado dar la impresión de que la multiplicidad tan sólo era una unidad un poco estremecida. En su estudio de Hollywood todo parecía estar donde no estaba y no estar donde realmente sí lo estaba. El compositor Nikolai Nabokov le visitó en las navidades de 1947 (65 años) y dejaba este testimonio que va adquiriendo progresiva crudeza:

Una habitación extraordinaria, sin duda el cuarto de trabajo mejor dispuesto y organizado que he visto en mi vida. En un espacio no más grande de doce por siete metros y medio hay dos pianos (uno de cola y otro vertical) y dos mesas (una elegante y otra un tablero de dibujante). En dos aparadores acristalados hay libros, partituras y hojas de música, todo clasificado por orden alfabético. Junto a los pianos, los aparadores y las mesas se encuentran desparramadas unas cuantas mesitas (una de ellas para fumadores, donde hay todo tipo de cajetillas de tabaco, mecheros, boquillas, líquidos, piedras y limpiadores de pipas), cinco o seis cómodas sillas y un diván, utilizado por Stravinski para sus siestas a primera hora de la tarde. […]. Además de los pianos y los muebles había cientos de cacharros, fotografías, chucherías y objetos de todas clases, lo mismo encima de las mesas que pegados a los aparadores. Creo que Stravinski tenía en su estudio todo lo necesario para escribir, copiar, dibujar, pegar, cortar, grapar, archivar, encolar y sacar punta, mucho más que una papelería y una ferretería juntas.

También la esposa del compositor, Vera, realizó su aportación particular, no siendo ni mucho menos divertido cuando pasó revista a la recua de criaturas inanimadas que sembraban la estancia: «Junto al piano hay una especie de mesa de operaciones de cirujano con sus instrumentos, en este caso lápices de colores, gomas, cronómetros, sacapuntas eléctricos, metrónomos también eléctricos y tiralíneas, con los que Igor traza los pentagramas que inventa».

¿DE VERDAD USTED VIVÍA AQUÍ?

Vera estaba curada de espantos. Pero para otros espantos aún no estaba inventada vacuna alguna. Cuando el pianista John Kirkpatrick, muerto ya su admirado amigo Charles Ives, accedió a la torre de su casa de campo, una vez obtenido el consentimiento de su viuda Harmony para catalogar su obra, casi necesitó atención médica. Así lo cuenta ese hombre especializado y obsesionado por la obra de Ives:

Casi todo estaba en el altillo, completamente desordenado. En cada cajón, y eran diez, había una pila de manuscritos. Entre esos papeles había huellas de búsquedas frenéticas, como si se hubiese sacado un manojo de abajo, para hojearlo, dejándolo luego encima del todo, y así sucesivamente, hasta que todo quedara vuelto y revuelto muchas veces y diseminado por los distintos cajones.

A Charles Ives podía confundírsele con un pordiosero si no fuera por los más de cuarenta millones de dólares que atesoraba en el banco.

La propia Harmony le comentó cómo un día su esposo se volvió loco buscando en aquel maremágnum una hoja suelta donde había corregido un compás de la Sonata para violín n.º 2, sin llegar a encontrarla. Quien sí lo hizo fue Kirkpatrick cuando examinó el contenido del baúl recién recibido de Nueva York con todos los manuscritos del músico. A pesar de su inmensa riqueza, Ives siempre vivió como lo haría cualquier labrador, pendiente de las noticias meteorológicas, con una sencillez maravillosa y que maravillaba, a prueba de saldos bancarios y reparto de dividendos. Su sobrino Richard Ives aseveró que cuando la salud le empezó a fallar se puso un par de pantalones viejos, una camisa cómoda y ya nunca volvió a vestirse bien. «Siempre usaba el mismo sombrero de fieltro castaño, con varios agujeros en la parte superior; algo desastroso. Creo que lo usó cerca de treinta años».

Lo que voy a decir ahora es más una elección personal (seguramente mejorable) que una adivinanza. Si hubiéramos de compilar tres paradigmas legendarios de lugares inaccesibles nos atreveríamos con los siguientes: la cueva de Alí Babá, el camarote de los hermanos Marx (con el aforo lleno) y el cuarto trastero de Arcueil (a unos diez kilómetros de París) donde Erik Satie vivió sus últimos veinticinco años. El puñado de privilegiados que accedió a aquel cuadrilátero tras la muerte del solitario púgil se encontró miles de dibujos metidos en cajas de puros, inscripciones extrañas caligrafiadas sobre diminutas cartulinas jamás mostradas a nadie, baratijas exóticas y masas de desechos innombrables, todo en un desorden espantoso. Robert Caby fue uno de los cuatro jinetes que inspeccionó el cuarto del compositor tras su muerte. Contaba en una entrevista con Robert Orledge en París el 13 de septiembre de 1986:

Tras su muerte, Milhaud, el hermano de Satie y yo finalmente entramos en su cuarto. Más tarde, Milhaud me dijo: «Puedes venir a casa a darte una ducha, ¡no irás a quedarte así!». Estábamos completamente NEGROS. Aquí en mi casa hay suciedad, lo admito, porque vivo solo, pero no es nada en comparación. El estado al que llegó el cuarto de Satie entre 1898 y 1925 era casi increíble. Estábamos NEGROS con el polvo grasiento que nos cubría.

El propio Milhaud, que cuidó amorosamente junto a su esposa a Satie en sus últimos meses de vida, fue otro de los maravillados expedicionarios:

Descubrí a lo largo de uno de los zócalos que cubrían el piso varios bultos de excremento, endurecido y ennegrecido por el tiempo, que levanté rápidamente con papel de diario para que el hermano de Satie no los viera […]. En cuanto al piano, cuando entramos en el cuarto era casi inalcanzable: la única manera de tocarlo era balanceándose sobre pilas de papel.

Por otra parte, Milhaud estaba escandalizado por la escasa atención que la sociedad y las instituciones francesas habían dispensado a su llorado amigo:

Parece mentira que Satie hubiera vivido en una pobreza semejante. El hombre cuya vestimenta impecablemente correcta y limpia le daba un aspecto que se diría de funcionario modelo no tenía literalmente nada a su nombre que valiera un céntimo: una cama miserable, una mesa llena de los objetos más insólitos, una silla y un armario medio vacío con una docena de trajes de pana pasados de moda, nuevos y casi idénticos. En cada rincón de la habitación había pilas de papeles viejos, sombreros viejos y bastones. Sobre el antiguo piano roto, de pedales sujetos con cuerdas, había un paquete cuyo matasellos delataba que había sido entregado varios años antes: sólo había roto una esquina del papel para ver lo que contenía: un cuadrito; sin duda un regalo de año nuevo. Sobre el piano encontramos obsequios que daban prueba fehaciente de una amistad preciosa, la edición de lujo de Debussy y de los poemas de Baudelaire y Estampes e Images con efusivas dedicatorias… Con su meticulosidad característica había ordenado en una caja de puros más de cuatro mil papelitos con dibujos curiosos y textos extravagantes. Hablaban de tierras encantadas, de charcas y pantanos de la época de Carlomagno.

Al final saber quién entró o no en el cuarto de Satie a su muerte se convirtió en una especie de cuestión de Estado digna de investigación criminológica. El pianista y compositor Jean Wiéner fue, en apariencia, uno de ellos: «Durante años dejó cerrada su ventana, y sobre los dos pianos de cola había objetos cubiertos con una capa de polvo tan gruesa que resultaba imposible identificarlos en el momento». Se me escapa qué hacía Satie con dos pianos de cola y alzo la hipótesis de si a lo mejor el señor Wiéner no vio más bien el segundo piano reflejado en el espejo de la habitación, de superficie insuficiente para albergar un par de bestias de aquel calibre. En fin, fueran dos o fuera uno con la devolución de su imagen, sin lugar a dudas aquellos pianos encerraban mucha historia, pero no precisamente dentro de ellos, ¡sino detrás! El despistado Satie siempre creyó haber olvidado en un autobús la partitura de Geneviève de Brabant cuando en realidad se le había caído detrás del piano y sólo fue hallada en 1925, unos meses después de su muerte, mientras sus amigos limpiaban aquella especie de melancólico estercolero.

BEETHOVEN PARA DAR Y BEETHOVEN PARA TOMAR

He querido dejar deliberadamente para el final al coloso del desorden. El problema de Beethoven no era sólo deshacer el conflicto entre el eterno femenino y el retorno femenino (normalmente desde él a los brazos de otro) que debía habitualmente soportar; su otro gran conflicto es que, llevando la contraria a Goethe, prefería mucho más el desorden a la injusticia, y por eso dejaba tantas partituras sobre el fregadero como sobre el piano, tantos platos sucios bajo el piano como sobre el fregadero y tanta ropa sin lavar bajo la cama como sobre ella. Beethoven siempre estaba a una mano de la genialidad, pero a un paso de Diógenes y su síndrome. Allí por donde pasaba (pisos, posadas, estudios, apartamentos) volvía ciertamente a crecer la hierba, pero, normalmente, en aquellos platos, en aquella ropa y sobre aquellas alfombras cubiertas con una costra indiscernible. Beethoven estaba casado con el desorden como San Francisco de Asís con la pobreza, y me atrevo a pensar que en esa dilatada unión conyugal ambos fueron rematadamente felices. Por suerte los numerosos testimonios que sobreviven en el tiempo acerca de nuestro compositor confieren verosimilitud histórica a ese affaire de otro modo poco creíble.

Beethoven no hubiera sido capaz de sobrevivir en una rutina limpia y ordenada.

El Deutsche Musikzeitung de 1862 reproduce los recuerdos que de Beethoven tenía un tal doctor L. tras su estancia por tres meses en Gneixendorf, corriendo el año 1826, por tanto unos meses antes de su muerte. Al parecer el músico tenía un ayudante, Michel Krenn, que se encargaba por las mañanas de arreglarle la habitación mientras salía a pasear, encontrándose casi siempre dinero tirado por el suelo. Cuando el músico regresaba de su paseo se sorprendía al ver aquel pequeño botín, preguntando al criado por el lugar donde lo había encontrado, de manera que terminaba regalándoselo.

Carl Czerny logró cobijo en su casa como alumno, quizá el más aventajado de cuantos tuvo Beethoven. Su primera impresión al trasponer junto a su padre la puerta fue imborrable, a pesar de sus diez años y de llevarle como único detalle un manojo de nervios. «Subimos hasta el quinto o sexto piso. Un criado bastante sucio nos abrió la puerta y nos condujo a las habitaciones del maestro». Czerny dijo encontrarse:

Una habitación muy sobria, papeles y ropas por todas partes, unas cuantas cajas, paredes desnudas, apenas una sencilla silla y otra desvencijada junto al piano —un Walter, en aquella época la mejor marca—. […]. Beethoven iba vestido con una chaqueta de una especie de paño peludo gris oscuro y pantalones de la misma tela, cosa que inmediatamente me hizo pensar en el Robinson Crusoe, de J. H. Campe, que justo estaba leyendo.

Beethoven era perfectamente consciente de que a aquella especie de trinchera sólo podía invitarse a combatientes sin escrúpulos, y de esos ejemplares auténticos quedaban pocos. El músico se lamentó de que el genial poeta Grillparzer no pudiera ser uno de ellos. En carta de 1823 le escribía: «Mi casa está desde hace algún tiempo muy desordenada, de lo contrario hubiera ido a verle para rogarle que viniera a ella». Beethoven sabía lo que decía. Se trataba de que quien fuera por primera vez deseara repetir visita, pero esa conquista fue contada con los dedos de una mano. El barón Von Seyfried dejó este testimonio:

Por doquier libros y papeles pautados; restos de una cena fría, botellas destapadas y semivacías; sobre un atril veloces apuntes para un nuevo cuarteto; en el piano papeles garabateados con ideas para una sinfonía aún en embrión, y cerca las sobras de la colación; pruebas de imprenta en espera de correcciones; en el suelo cartas de amigos y de negocios junto a los charcos de agua producidos por las duchas que Beethoven tiene la costumbre de darse a menudo, en medio de su trabajo.

El doctor Van Bursy llegó a ver sobre el borrador de un cuarteto un queso de Lombardía y un salazón de Verona, como también botellas de vino tinto por todas partes. Si para Enrique IV París bien valía una misa, para Beethoven una buena manteca bien valía una parte de aquella, en concreto el Kyrie. Así es como hacia 1820 extravió ese fragmento de su Missa solemnis para encontrarlo días después en la cocina envolviendo una deliciosa manteca, todo por descuido de su criada. Según Luigi Cherubini su casa era «una jaula de osos», y Bettina Brentano, a quien el músico pretendía, se entretenía describiendo a los conocidos sus descubrimientos de corte espeleológico. Carta a Anton Bihler de 9 de julio de 1810 (la Brentano tenía 25 años): «Su vivienda es muy curiosa; en la primera habitación dos o tres pianos, apoyados en el suelo y sin patas; en la segunda habitación su cama, que, aun siendo invierno, consiste en un jergón y una delgada manta, una palangana sobre una mesa de pino y las ropas de dormir sobre el suelo».

Fuera de casa hacía ímprobos esfuerzos por que las cosas siguieran como estaban, sólo que siempre se quedaba corto o se pasaba de frenada. En casa de unos amigos, los Breuning, escupió contra un espejo del salón tomándolo por una ventana. Se trataba de ser uno mismo se estuviera donde se estuviera, aunque dicha regla ontológica casi nunca actuase como atenuante y sí casi siempre como agravante. Beethoven había sacado de sus bolsillos todo el lastre de su orientación personal y había hecho trampa con las cartas de navegación para que siempre se perdiera el hombre a costa de poder encontrarse la música. Casi todos los testimonios vertidos sobre el hombre coinciden en una cosa: en hablar de él con pena. Su amigo y biógrafo Anton Schindler dejaba este amargo retrato de cuando el maestro vivía en Mödling en 1818 (48 años), tras verle llegar bien entrada la noche: «Sus ropas mojadas, sin sombrero, los cabellos calados por la lluvia; no se había dado cuenta de que había estado paseando bajo una tormenta durante horas». El relato del tenor de la época, Auguste Röckel, zanja de alguna forma las dudas que pesaban sobre la relajación higiénica del músico, sorprendiéndole precisamente mientras forcejeaba a muerte con el agua: «Lo comprendí oyendo el chapoteo de agua que este noble original repartía en verdaderas cascadas a su alrededor; al mismo tiempo resonaba una especie de mugido que en él parecía ser una expresión de bienestar». Visto está que en la vida de Beethoven no había nada corriente, salvo el agua. Esa la tenía a raudales, y sus abluciones casi eran consideradas por amigos y conocidos como atractivos espectáculos de feria. Gerhard von Breuning:

Cuando llevaba mucho tiempo sentado ante su mesa componiendo y sentía su cabeza acalorada tenía la costumbre de ir corriendo a su cuarto de baño y echarse jarros de agua sobre su cabeza ardiente; después de haberse refrescado y sin haberse secado bien volvía al trabajo o daba un paseo al aire libre […]. Descuidaba secar convenientemente sus cabellos —que permanecían como un bosque mojado— y el agua con la que había inundado su cabeza goteaba sobre el suelo en tal cantidad que atravesaba el techo de los inquilinos del piso inferior. Esto provocaba sus quejas, la del conserje y finalmente la del propietario, que le desahuciaba.

En definitiva, si Plutarco levantara la cabeza quizá reservase alguna addenda en sus Vidas paralelas a sujetos tan dispares como Beethoven y Rilke, quien entre 1910 y 1914 cambió de residencia cincuenta y tres veces, por inquietud metafísica básicamente. En el caso del músico por sucesivas conjuras de los necios… La historia de la música habría sido completamente distinta si a Beethoven le hubiera dado por ponerse a ordenar en lugar de ponerse a componer. La consecuencia era un paisaje que cambiaba cada día con la aportación de nuevos elementos a la escena. El pianista Ferdinand Ries, amigo suyo, jamás terminó de acostumbrarse a aquellas visiones dantescas:

Beethoven no sentía ningún apego por sus manuscritos autógrafos; frecuentemente, en cuanto estaban grabados, eran arrojados a una habitación próxima o al suelo, en medio de su habitación, con otros fragmentos de música. He ordenado muchas veces su música, pero cuando Beethoven buscaba alguna cosa lo tiraba todo. Habría podido, en esa época, llevarme todos los manuscritos originales de todas sus composiciones, que estaban ya impresas. Incluso si se las hubiese pedido me las habría dado él mismo sin dudarlo.

Decididamente, cada vez que me asomo a la ventana de los convencionalismos sociales o intelectuales tanto más detesto el juego de prevalencias que se ha ido imponiendo: la belleza sobre la fealdad (sobre esto he escrito tanto que es mejor no intercalar un excurso), la dulzura sobre la acidez, la exuberancia sobre la aridez, el orden sobre el caos… A pesar de ello nadie ha logrado convencerme aún sobre las bondades del orden sobre el desorden más allá de alguna razón práctica como la regularidad de los ciclos o la pronta localización de objetos. Nietzsche vio en el desorden el caldo de cultivo de Zaratustra, pero no para forjar el orden, sino para perfeccionar la organización de los elementos. El costumbrismo de Beethoven precedía a su música y eso era una fatalidad: los niños le faltaban al respeto, los nobles le respetaban a una fría distancia y las mujeres no aguardaban a una segunda vuelta por el respeto que se debían a sí mismas. En definitiva, el mayor riesgo que corría Beethoven era huir de sí mismo acosado por la soledad de los que huían de él, generando una estrategia de mimetismo que diera lugar a una persecución en círculo. Por fortuna las cerraduras de Beethoven, y en general de los músicos con personalidad, sólo permitían cerrar la puerta por fuera, pero entonces ya era imposible abrirla desde dentro. El desorden no era distracción ni desolación, sino una bilocación, o una multilocación del instinto, de las fuerzas, un correlato de la capacidad para imponerse tareas, para evolucionar a costa del minuto entrante, del compás siguiente. Los músicos no han habitado en un orden espacio-temporal, sino en una ráfaga cósmica que nos trasciende, y ya tenemos bastante con que se nos haya otorgado el don de saber escuchar como eximente y liberación de un don que ya nos hubiera convertido en dioses: el de comprender.