Capítulo 11

Las acometidas de la inspiración:

unas de cal y otras de arena

Serendipity. Ese es el nombre que se le da al acto azaroso de descubrimiento dentro de un proceso constante de episodios fallidos que conducen a uno acertado. Ludwig Wittgenstein lo llevó a una magnífica metáfora sobre las tijeras y la tensión del pensamiento: «De las frases que aquí escribo sólo alguna que otra hará algún progreso; las otras son como el ruido de las tijeras del peluquero, que debe mantenerlas en movimiento para hacer con ellas un corte en el momento preciso». No sé si la genialidad halla relación directamente proporcional entre esos tijeretazos y los cortes efectivamente producidos, porque quizá eso sea sobreproducción, y entonces me pregunto si no será factible plantearlo desde la relación inversamente proporcional, o sea, el corte aislado y definido que se logra después de incontables tijeretazos en el aire. ¿Genialidad y productividad van de la mano? Seguramente, ya que resulta que aquellos compositores que alcanzaron un elevado número de opus llevan ese título en cada alusión que a ellos se hace (Bach, Mozart, Haydn, Schubert…). Pero entonces, ¿qué ocurre con aquellos creadores deficitarios como Fauré, Scriabin o Anton von Webern?, ya que nadie duda en adjudicarles tal mérito calificativo, el de genio me refiero. Y yendo más allá pienso en aquellos otros a los que se tacha de geniales por la creación de una sola obra (eterna, eso sí: el Adagio de Albinoni, el Adagio para cuerdas de Samuel Barber…), e incluso en aquellos que han pasado al reino de los cielos por el ojo de una aguja, esto es, con una sola frase musical, como Joaquín Rodrigo con la frase de su Concierto de Aranjuez, Katchaturian con su Danza del sable de la suite Gayaneh, o Ralph Vaughan Williams con su Fantasía sobre Greensleeves, tildados de genios por haber logrado aislar un bacilo inmortal. Creo que categorizar no es justo para muchos de ellos, y la sobrevaloración forzosa de algunos enuclea injustamente la grandeza de otros a los que quizá les faltó seguridad, tiempo y predisposición, pero rompieron su molde y ofrecieron al mundo su particularísimo modo de combinar musicalmente las esquirlas.

La Santísima Trinidad del hecho creador es el por qué, el cómo y el dónde. El enigma inserto en el pálpito creador es una integración de esas tres variables que interdependen y al final plantean una incógnita: la incógnita del germen y del vertido creador en su existencia unidimensional. Hasta ahora la inspiración ha sido un valor no cuestionado y convertido en dogma de fe en el episodio, o mejor, en el encadenamiento de episodios creadores, pero tendremos ocasión de ver hasta qué punto se puede desmitificar y hasta cuestionar la imbricación de una ardua meditación o de una poderosa concentración en la fabricación de la idea y en la propia concatenación de ideas que conforman la obra. No busquen axiomas sesudos entre la causa y el efecto porque hay uno que define el hecho creador a la perfección: «Aquí te pillo, aquí te mato». Pero como contrapartida a esa facilidad veremos también cómo en determinados períodos de su vida no pocos compositores sufrieron una dramática parálisis en el hallazgo temático o melódico, incluso aquellos que más prolíficos se habían mostrado y cuyo caudal musical ha llegado hasta nosotros para cubrirnos por completo. Son la cara y la cruz de una moneda que sufre como ninguna otra las devaluaciones del país más inconstante que puede existir: el cerebro.

SILENCIO, SE RUEDA

Este aviso daba risa a no pocos compositores, para los cuales el silencio no era un cooperador necesario en el trance creador, sino una circunstancia externa puramente aleatoria. Shostakovich hizo un guiño a Goethe como firmante que era este de la teoría de la preferencia de la injusticia al desorden. Cuenta Galina, la hija del compositor, cómo cuando su padre componía no era necesario guardar silencio, siendo lo único que le irritaba, eso sí, que su mesa estuviera desordenada. Buena prueba de ello es lo que refiere Guérbert Rappoport, director del vodevil cinematográfico Moscú, barrio de Cheriómushki, basado en la música de Shostakovich:

Aquella tarde fui a verle al Hotel Europa, de Leningrado, en el que se hospedaba. Shostakovich tenía visitas. Estaba sentado a la mesa escribiendo algo e intercambiando bromas. Todo el mundo estaba animado y yo me sentía triste: toda esperanza de conseguir la música para la película se esfumaba. Shostakovich seguía escribiendo y charlando a la vez. Me levanté dispuesto a marcharme. «Pero, ¿por qué se va?», me preguntó el compositor, y me tendió las hojas de notas que acababa de escribir: eran nuevos fragmentos musicales para mi película Cheriómushki. Así presencié el milagro de la música creada por un genio. Eran los mejores fragmentos […].

Shostakovich era un claro ejemplo de escritura automática, aunque con su Cuarta sinfonía la tinta se secó en la pluma.

Esa división del cerebro en compartimentos estancos promotora de dos tareas concurrentes (una charlar y la otra componer) fue diversión de no pocos compositores. Saint-Saëns se quejaba de que le costaba Dios y ayuda extraer una idea y desarrollarla; sin embargo, el crítico musical George Servieres le vio trabajar y afirmó que componía de pie frente a un gran pupitre, llenando cuadernos de notas a una velocidad endiablada y sin la menor vacilación, todo ello mientras ambos conversaban animadamente. Pero fue quizá Franz Schubert quien evidenció la más extraordinaria capacidad de abstracción selectiva en sus episodios creadores, siéndole completamente indiferente que hubiera jaleo a su alrededor o que llegara sin avisar cualquier hijo de vecino a contarle sus cuitas. Si en lugar de papel pautado hubiera tenido bajo su pluma un crucigrama las dificultades habrían sido infinitamente mayores. Su amigo Schober escribió de él tras su muerte que «iba con frecuencia a los cafés y componía allí sus bellos lieder, lo mismo que hacía en el hospital (donde compuso los Müllerlieder, según cuenta Hölzer), al que le condujo su vida voluptuosa y sensual». Aquella capacidad de evasión se traslucía en su fisonomía, cercana a la de un Dante en descenso a los infiernos para narrar los sortilegios del inframundo. Su amigo Hüttenbrenner recordaba cómo «después de haber compuesto, Schubert llegaba a mi casa como un sonámbulo. Sus ojos brillaban, centelleaban como el cristal, y entonces chasqueaba la lengua muchas veces». Otro de sus amigos, Joseph von Spaun, recordaba cómo tenía «toda la apariencia de un sonámbulo mientras componía», algo en lo que coincidía su amigo el tenor Heinrich Vogl, quien manifestaba estar seguro de que cuando el gran Schubert creaba lo hacía en un estado de sonambulismo.

También Richard Strauss se había abonado a la creación sin preparación de escenario alguno. El acondicionamiento lo llevaba dentro, de manera que el cómo y el dónde eran variables irrelevantes:

Yo compongo en todas partes —decía—, paseando o de viaje, comiendo o bebiendo, en casa o fuera, en hoteles ruidosos, en mi jardín, en el tren. Mi bloc de notas nunca me abandona y en cuanto aparece un motivo lo fijo por escrito. Una de las melodías más importantes de El Caballero de la rosa se me ocurrió jugando a las cartas… De todos modos para mi producción lo mejor es la soledad total.

Carl Czerny era un creador infatigable, que acumulaba piezas y luego no sabía qué hacer con ellas.

A Stravinski le ocurría algo igual cuando viajaba en tren. La regular cadencia de las traviesas predisponía al sueño o a la inspiración, y esta no tenía por qué llegar necesariamente de los floreados campos que se rendían a su vista tras la ventana, sino de lugares bastante más ordinarios. En un viaje hecho en enero de 1915 (32 años) el compositor coincidió en el compartimento con dos borrachos que también se dirigían a Montreux (Suiza); de repente hubo algo en ellos que le llamó la atención: entonaban una canción notablemente sincopada, así que cogió su libreta, anotó aquella melodía y la utilizó en la escena final de su ópera Las bodas. También en el tren encontró su inspiración George Gershwin para su obra más reconocida, la Rhapsody in Blue. Lo cierto es que la había comenzado sin un plan preconcebido, tan sólo esbozando aquí y allá unos temas, y fue precisamente en un viaje a Boston para los ensayos de Sweet little devil cuando la luz se hizo:

Fue metido en el tren, con su ritmo de acero, su ruido estrepitoso, que tantas veces estimula a los compositores (yo oigo música a menudo en el corazón del ruido), cuando de pronto oí (y hasta vi sobre el papel) la completa construcción de la rapsodia desde el principio hasta el fin […]. Una semana después de mi regreso de Boston tenía acabado en borrador la estructura de la Rhapsody in Blue.

Rimski-Korsakov tuvo igualmente su particular experiencia ferroviaria, ya que cierto día de 1826, contando con dieciocho años, sacó dos billetes a un tiempo, uno previsto, para él, y otro imprevisto para su Primera sinfonía, ya que viajando junto con su tío a Tikhvin para visitar a su padre moribundo compuso en el vagón el tema principal de su último movimiento. Incluso al tren debemos una de las obras más sugerentes escritas para piano, el Concierto en Sol mayor, de Ravel, quien contó a Robert de Fragny cómo la obra le llevó sólo dos semanas de trabajo, ocurriéndosele el tema inicial en el tren que hacía el trayecto de Oxford a Londres.

Ya se sabe cuáles eran los trenes del siglo XVIII, de traqueteo más infernal y con unas sacudidas que removían mucho más el aparato digestivo que las conexiones sinápticas cerebrales, así que en lugar de para comer… ¡se aprovechaban para componer! Mis lectores saben que me refiero a las diligencias. Viajaba Mozart en noviembre de 1772 (16 años) de Innsbruck a Milán cuando compuso en el trayecto nada del otro mundo, sólo seis cuartetos de cuerda (K. 155 a K. 160), según él «para distraerse». En definitiva, durante toda su vida Mozart fue incapaz de una sola inspiración pulmonar si no iba acompañada de un compás musical. Sólo tres meses antes de su muerte escribía a su libretista Lorenzo da Ponte: «Yo continúo, porque componer me cansa menos que reposar». Jacques Offenbach prefería mucho más los baches de los caminos a los de la inspiración, de ahí que no dudara en aprovechar el tiempo que separaba su casa de los teatros para ponerse a componer, dando para ello la orden de instalar un escritorio en su carruaje. Frisaba los sesenta años y no había tiempo que perder, un tiempo que sólo le concedió un par de años más de vida.

Hasta aquí la inspiración a ruidoso golpe de locomoción. Si ahora pidiera a mis lectores que adivinaran qué compositor compuso más de ochocientos opus, rápidamente pensarían, siquiera por aproximación, en Mozart, Bach o Schubert, pero jamás en Carl Czerny, que tan injustamente ha pasado a la historia como autor de los ejercicios de piano por los que todos hemos pasado en los primeros años de aprendizaje. Sin embargo, Czerny era un creador prodigioso que trabajaba simultáneamente en media docena de obras y cruzaba de una a otra sin ningún tipo de contaminación temática o melódica, incluso conversando con cualquiera que llegara a su casa y le pillara en esas trazas. De hecho tenía en su estudio varios escritorios con una obra empezada en cada uno de ellos. Puccini era de los que sintonizaba amablemente con las verborreas ajenas, llegando incluso a llamar de noche a sus amigos para que le acompañaran en su estudio de Torre del Lago mientras componía, permitiéndoles hablar cuanto quisieran bajo un par de condiciones innegociables: que le ignoraran por completo y que bajo ningún concepto silbasen o tararearan las melodías escuchadas en aquel paritorio. Muy sorprendido estaba Busoni de aquella misma virtud en el genial Saint-Saëns, de quien en París le habían contado maravillas, entre ellas su capacidad para escribir una nueva composición sobre el papel «y a la vez sostener una ágil y brillante conversación con amigos e invitados». Villa-Lobos tampoco andaba falto de originalidad cuando reveló su manía de tener una radio encendida permanentemente cuando componía. «Lo oigo todo, absolutamente todo —contaba—. El fútbol, el beisbol, las carrereas de caballos, la lotería […]. Para mí es ruido, un simple ruido que me ayuda a trabajar».

Para Puccini no había escenario creador más apto que la amable verborrea de sus amigos.

Pero el caso más llamativo es el de Jacques Offenbach. De haber vivido unos años más para leer El ruido y la furia se hubiera extrañado de que aquellas dos condiciones humanas pudieran emparejarse en fatídica relación causal, y es que el francés adoraba el ruido para componer, ello hasta extremos poco creíbles si no contáramos con el testimonio de su amigo y libretista Ludovic Halévy, quien tres años después de fallecido el compositor en 1883 evocaba una escena casera de 1864 (45 años):

No puedo mirar la partitura de La bella Helena sin ver a Offenbach orquestando en el pequeño escritorio de su oficina en la rue Laffitte. Escribía, escribía y escribía… ¡y con qué rapidez! De vez en cuando, para buscar una armonía, tocaba el piano con la mano izquierda mientras que la mano derecha seguía deslizándose sobre el papel. Sus hijos iban y venían a su alrededor (cuatro hijas y un hijo), gritando, jugando, riendo y cantando. Llegaban amigos, colaboradores… Con una completa libertad de espíritu Offenbach conversaba, hacía bromas… y la mano derecha no se detenía ni un solo instante. Es más, cuando todos callaban de golpe al percatarse de lo mucho que molestaban él levantaba la cabeza y exclamaba: «¡No puedo seguir trabajando si todos se callan!».

Ver para creer.

CEREBROS SIN FRENO DE MANO

La historia de la música está llena de raptos creadores verdaderamente inverosímiles donde la velocidad y la lucidez se aliaban en un viaje de ida y vuelta a las regiones creadoras que duraba unas horas, incluso a veces sólo unos minutos. Dado que en aquella época no había Ipads, ni tablets ni portátiles, y cuando se les hablaba de «última generación» sólo era para trazar líneas de parentesco, uno se ponía a garrapatear notas donde podía. La inmortalidad estaba en juego, así que no se podía andar con remilgos. Durante una época Beethoven no ganaba lo suficiente como para tener papel pautado en estocaje, así que proseguía sus secuencias musicales por el primer lugar firme con que su pluma se topaba, y, ciertamente, los postigos de las ventanas eran un lugar tan bueno como otro cualquiera. A principios de 1824, tres años antes de su muerte, consiguió una habitación en el Hotel del Águila, en Viena, lo que sólo fue posible por la intermediación de su amigo Schindler, quien difícil lo tuvo para vencer al dueño y los recuerdos nada buenos que aún guardaba de aquel cliente, dada su costumbre de lavarse a manotazos como un oso, poniendo todo el suelo perdido y arrancando las quejas de sus vecinos. El caso es que aquel accedió finalmente a hospedarlo, pero con la condición de que Beethoven pagara los postigos de las ventanas, en su día llenos de anotaciones musicales, que un rendido admirador había arrancado de cuajo previo pago de una notable suma de dinero, quedando la ventana desguarnecida. El compositor aceptó la imposición y en aquella habitación alumbró la Novena sinfonía. El «problema» de Beethoven era que su cabeza componía a todas horas, y aquello a Bettina Brentano la desesperaba, porque cuando uno guardaba silencio para escuchar lo que el genio tenía que decir no hablaba, y cuando uno hablaba para estimular su conversación él se ponía a componer en arranques impredecibles. «Algunas veces —decía la Brentano—, cuando se habla mucho rato con él y esperamos una respuesta esta es, de golpe, una explosión de sonidos: coge papel de música y escribe». Por el mismo camino iba la delación conductual del compositor suizo Schnyder von Wartensee tras la visita que le hizo en diciembre de 1811 (40 años). Carta a su editor del día 17: «Es un hombre muy singular. Grandes pensamientos agitan su alma, que no puede expresarse más que con las notas; las palabras no le vienen con facilidad». Cuando Beethoven entraba en frenesí creador el mundo se detenía a su alrededor y sólo, sólo él llevaba en los bolsillos los puntos para poner sobre la íes. Se admiraba Schindler en sus recuerdos sobre Beethoven del éxtasis en que compuso en 1819 el Credo de su Missa solemnis:

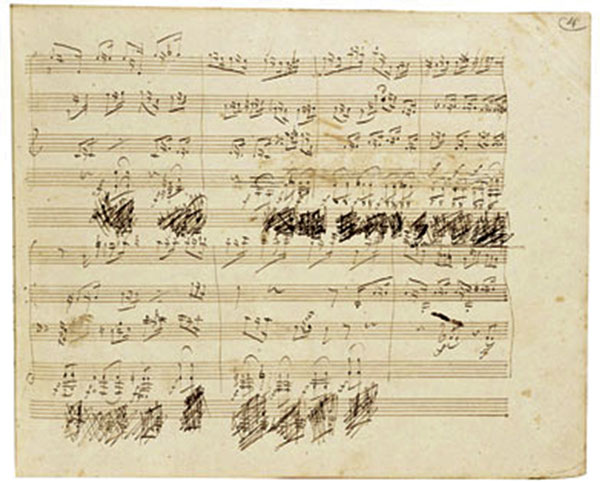

Sobre estas líneas el manuscrito de la monumental Sonata opus 109 de Beethoven.

Jamás le he visto en un estado parecido de total absorción […]. ¡Con la cara sudorosa golpeaba los tiempos, medida por medida, con las manos y los pies, antes de escribir las notas! Sus vecinos se quejaban de que no les dejaba descansar día y noche con sus pataletas y sus golpes. El propietario le puso en la calle. Todos, por todas partes, le miraban como un loco, y verdaderamente parecía un poseído.

Por entonces el compositor vivía en Mödling y ya estaba completamente sordo. Recordaba su amigo Ignaz von Seyfried que jamás salía de su casa sin su cuaderno de música, donde anotaba las ideas al vuelo, un cuaderno para él imprescindible, hasta el punto de que al propio Beethoven gustaba recitar al respecto las palabras de Juana de Arco en La doncella de Orleans, de Schiller: «No puedo marchar sin mi estandarte».

Berlioz compuso su ópera La condenación de Fausto sin noción de horarios ni de escenarios. El torrente de música era tal que bajo ningún concepto podía permitirse esperar a llegar a su casa, así que…

… escribía donde y cuando podía: en un carruaje, en los ferrocarriles, embarcado y aún en las ciudades, a pesar de las tareas que me imponían los conciertos que debía dar en ellas […]. En Pesth, a la luz de la lámpara de gas de una tienda y mientras vagaba una noche por la ciudad escribí el texto del coro Ronde des paysans. En Praga me levanté a medianoche para escribir un tema que temía olvidar: el coro de ángeles de la apoteosis de Margarita. En Breslau escribí el texto y la música de la canción en latín de los estudiantes, Jam nox stellata velamina pandit. A mi vuelta a Francia, habiendo ido a pasar unos días cerca de Ruán, en casa del barón de Montville, compuse allí el trío Ange adoré dont la céleste image. El resto fue escrito en París, siempre en los momentos libres: en casa, en un café, en el Jardín de las Tullerías y hasta sobre un mojón en el Boulevard du Temple.

Memorias

A Enrique Granados la inspiración le visitaba por desgracia bien vestido y paseando de ordinario, de ahí la detracción presupuestaria que el matrimonio hacía para la tintorería. Su ayudante José Altet cuenta que el maestro salía siempre de casa con los puños de la camisa muy limpios, pero el color se torcía por el camino y terminaba por llegar a casa siempre con ellos emborronados de notas. «Iba por la calle y se paraba a escribir en la camisa lo que oía dentro de sí. La música le obsesionaba».

Entre 1965 y 1966 Stravinsky compuso sus Cánticos de Réquiem, a los que él siempre llamaba mi Réquiem de bolsillo, ya que la mayor parte de la obra había sido compuesta a salto de mata, o más bien a salto de podio, en cuadernos que llevaba con él, entre concierto y concierto en aquellos lugares donde era invitado a dirigir. Tenía ochenta y cuatro años y la inspiración seguía siendo un feliz incordio, un incordio que también padeció Ferruccio Busoni desde joven. Así de exaltado escribía desde Berlín a su esposa Gerda el 19 de julio de 1897 (31 años) sobre la gestación de la que ese año fue su obra capital, la Obertura Comedia: «Esta noche me ocurrió una cosa verdaderamente maravillosa. Me senté a la mesa después de medianoche, escribí hasta la mañana y compuse una obertura de principio a fin de un solo golpe».

CUANDO LA MÚSICA PIDE QUE LA VISTAS DESPACIO…

Y es que a veces la lentitud también era garantía de perfección, bastante más que la rapidez. Es de entender que las ráfagas de inspiración obligasen a una escritura veloz y, por tanto, a una mezcolanza de melodías que en no pocas ocasiones se volvían contra el autor, obligándole a una sistematización ordenada y cuidadosa de semejante tráfago. Ahí estaba el quid: tamizar las pepitas y desechar la arena. Alguno grano a grano. Ya Shostakovich reconocía en su madurez la desconfianza que le producía aquella su manía de componer demasiado rápido y su probable incompatibilidad con la calidad final de la obra, así que había quien se lo tomaba con mucha filosofía, más cercana a la Ética a Nicómaco que a cualquier otra: «Debemos practicar cómo llegar a la medianía determinando a cuál vicio tendemos y luego buscando conscientemente el otro extremo, hasta llegar al equilibrio». A ese equilibrio aspiraron muchos, llevándolo como un cántaro sobre la cabeza y cuidando de no verter una sola nota de superfluidad. Robert Schumann empezó su vida creadora con palos en las ruedas, pues de otra forma no se explica que hubiera empleado tres años en componer su opus 2 para piano, Papillons, mientras siete años después demostraba con su opus 16 que era capaz de lo contrario, regalando a la posteridad un monumento al pianismo como es la Kreisleriana, suite de ocho piezas compuesta en tres días. Repito: tres días. Igor Stravinski era de los lentos, de los insufriblemente lentos. En 1929 se propuso escribir un concierto para violín y, para penetrar en los arcanos del instrumento, pidió ayuda al joven violinista Samuel Dushkin, quien se sorprendió de que el maestro compusiera con el freno de mano puesto: «Stravinski se pasaba las horas al piano, intensamente concentrado, gruñendo y luchando para concretar las notas y los acordes que se diría que escuchaba». El propio Stravinski, hablando de su Concierto para dos pianos solos, admitió haberle llevado una barbaridad de tiempo, desde 1931 a 1935, debiendo dejar dormir la partitura porque «no conseguía oír el segundo piano». Berlioz tampoco lograba oír la voz de su segunda profesión, lo que era un problema, ya que era el periodismo lo que realmente le daba de comer. Dominaba con relativa facilidad la instalación de un fa tras un do, pero la cosa cambiaba cuando se trataba de una a tras una efe o cualquier otra combinación léxica. Cuenta en su Autobiografía cómo…

[…] una vez permanecí tres días enteros en mi habitación para escribir una crónica sobre la Ópera Cómica sin conseguir empezarla […]. Acababa de renunciar a encontrar el comienzo de mi artículo; era el atardecer del tercer día. Al día siguiente conseguí por fin, no sé de qué manera, garrapatear no sé qué sobre no sé quién. ¡Han pasado quince años desde entonces…! Y mi suplicio sigue todavía […].

Un ejemplo característico de notable lentitud era el de Anton von Webern, quien a pesar de haber vivido sesenta y dos años resulta que entre su Op. 1 (1908) y su Op. 31 (1943) distan nada menos que treinta y cinco años. No hace falta ser repostero para saber que hacer el pastel lleva mucho más tiempo que poner la guinda, pero Webern podía volver del revés todo el recetario que se le antojase, como ocurrió con su último opus, el 31, una Cantata para soprano, bajo solo, coro mixto y orquesta, en la que invirtió dos años y nueve meses, a pesar de que anda por los quince minutos de duración. Con ejemplos como el de Webern es fácil desatascar la errada idea de que el compositor, por el mero hecho de serlo, ha de entregarse a su obra a pleno rendimiento, más que el de un manufacturero o un ceramista a las suyas. El caso de Erik Satie, sin obligaciones familiares ni laborales, me recuerda a los mitológicos trabajos de Hércules, que se quedaron en siete. Satie se impuso más o menos ese número y no pasó de ahí: una forma como otra cualquiera de disfrazar de obediencia la pereza, un pecado capital que capitalizaba como nadie, siendo consciente de ella y asumiéndola con resignación. Sólo en dos ocasiones pareció despertar de aquella extraña hibernación que le duraba todo el ciclo anual. Una fue en 1923, cuando fue requerido para colaborar con los Ballets Rusos de Diaghilev, entregándose a una labor impetuosa; escribía en septiembre de aquel año a su amigo Darius Milhaud: «Estoy trabajando como un obrero en su obra (cosa rara)». Aclaremos que los paréntesis son del chistoso Satie. La otra fue durante la única ocasión en la que estuvo enamorado. Se trataba de la pintora de Montmartre, Suzanne Valadon, quien le inspiró una pieza para piano, Vexation, de… ¡13 compases! pero de notable duración, ya que exigen la repetición de 840 veces, ni una más ni una menos, con un diminuendo de volumen hasta hacerse inaudible. Sobra decir que la mentada pieza no se toca en ninguna sala de conciertos, salvo quizá algún 28 de diciembre y previa advertencia al espectador en el puesto de venta de entradas. Satie tenía un problema con los pecados capitales: que todos eran tan atractivamente cosmopolitas que no sabía en qué capital quedarse. Sin embargo, la pereza la cultivó con fruición y no dejó una de sus calles por recorrer. En enero de 1897 concluyó por fin su Sexta (y última) Gnossienne para piano, de poco más de tres minutos de duración. Le llevó dos años. La pieza forma parte de un ciclo que, frisando la media hora de duración, le llevó unos diez años de esfuerzo. Un amigo definió sin pelos en la lengua el sistema de trabajo del compositor: «Satie nunca hizo nada […]. Nunca le vi trabajar, ni escribir, ni tomar notas». Supongo que Satie podía contar sus amigos con los dedos de una mano. Y que tenía un dedo metido en cada ojo.

Zoltan Kodály se tomaba lo de componer con mucha más filosofía que musicología.

Despacio, demasiado despacio componía también Charles Ives, rayando a veces la exageración, tal como ocurrió con su Quinta sinfonía, comenzada con el suficiente combustible en 1911, pero aparcada en la cuneta en 1928 con el depósito vacío y el embrague quemado de tanto reducir a primera. Cesar Cui estuvo cerca de batir ese record, ya que con su primera obra no se estrenó a lo grande, sino a lo lento. Se trata de su ópera Ratcliff, estrenada en 1869. Tardó unos diez años en completarla, y todo para alcanzar ocho representaciones. Pero Ives era un prodigio de velocidad al lado de Zoltán Kodály. Este admiraba a Yehudi Menuhin hasta tal punto que se propuso componer un concierto para violín expresamente para él, pero murió en 1967 sin poder terminarlo. Si se preguntan mis lectores por qué razón el violinista o los herederos del compositor no encargaron a Shostakovich la continuación de la obra, mejor lean las poderosas razones que aduce el propio Menuhin, porque el caso es que Kodály sólo fue capaz de escribir… ¡una hoja! Así lo cuenta en su libro autobiográfico Lecciones de vida:

Otro músico que compuso algo para mí, pero no alcanzó a concluir su obra, fue Zoltán Kodály. Quiso escribir un Concierto para violín, pero sólo terminó una página. Se lo pedí durante largos años y parecía gozar de buena salud. Ya era un anciano, pero todos los días nadaba y se ufanaba de su buena complexión. Completó una página y prometió terminar la obra durante un crucero que jamás realizó. Para animarlo le envié un cheque por esa primera página y le prometí otros por cada página sucesiva, pero adujo: «No, es evidente que compongo música bastante mala cuando mis honorarios fluyen con tanta generosidad».

Muchas más representaciones que las de Ives alcanzaban las óperas de Puccini, todas salvo una, su caballo de batalla, un caballo de cartón en una batalla de mentira: Edgar. Esta ópera no tuvo nada que ver con sus hermanas posteriores; parecía fruto de una relación extramatrimonial, de un padre y madre desconocidos entre ellos, porque ni el padre era Puccini ni la madre su habitual inspiración. Habiéndose puesto a la tarea en el verano de 1884 no la terminó hasta el otoño de 1888, y en aquel lapso tuvo que soportar tanto las recensiones de su editor Ricordi como las presiones de su amante, que le ponía como ejemplo de buen hacer a Verdi, recordándole que en el mismo período de tiempo este había logrado componer La traviata, Rigoletto y El trovador. En aquellas condiciones no es extraño que Puccini hubiera llegado a aborrecer aquel subproducto no de su inspiración, sino de aquella conspiración de quienes le rodeaban. De hecho en el comienzo del segundo acto existe esta nota en la partitura original: «la cosa más horrible que he escrito en mi vida», y más adelante, ya al final de la ópera, en la parte en que la multitud grita «¡oh horror!», él acude en su refrendo: «Cuánta razón tienen».

Maurice Ravel tenía pocos enemigos, pero uno de ellos, declarado, era la velocidad. Estaba seguro de que una pieza que quisiera pasar a la historia no podía reunir cualidades notables si las notas le estallaban de súbito en la cabeza y la onda expansiva las plasmaba de inmediato en el papel pautado. Esas obras serían devoradas por la posteridad como los hijos de Saturno por su padre. Por eso no había nada como mascar un puñado de notas hasta que los dientes se cayeran. Su hermano Edouard comentaba al poeta belga José Bruyr cómo de entre las muchas cualidades de su hermano destacaba la honestidad que encerraban unas palabras que repetía con frecuencia: que para concluir una determinada obra sólo tenía que escribir tres compases, pero que esos compases le llevaban meses, incluso años.

Franz, el hijo de Richard Strauss, había heredado de su madre cierta capacidad de mando y ascendencia sobre su padre, hasta el punto de que tras la segunda guerra mundial, viendo cómo en las postrimerías de su vida derrochaba el tiempo mandando multitud de cartas a funcionarios alemanes en lugar de componer, le dio un toque de atención y una orden que con su madre siempre había dado un resultado inmediato: «¡Ponte a trabajar, Richard!». Quizá por quitárselo de encima le hizo caso y es por ello que, gracias a Franz, tenemos sus famosas cuatro últimas canciones para orquesta: Vier letzte Lieder. De hecho, no bien hubo finalizado la partitura de la última escribió a su nuera Alice: «Ahí van las canciones que tu marido me ordenó componer».

¡HAGAN RUIDO, POR FAVOR!

Abramos otro apartado para cultivar la singularidad de aquellos compositores cuyos resortes creadores eran movidos por las causas más difíciles de aventurar. Ni silencio, ni soledad, ni aislamiento, ni equilibrio, ni salud ni nada parecido. Frío, muy frío, así que no tengan miedo a tocar los perfiles de la adivinanza porque de seguro no se van a quemar. Charles Chaplin hubiera entendido a la perfección a Maurice Ravel cuando reconoció en una entrevista de 1932 (57 años) lo siguiente: «Mucho de mi inspiración se debe a las máquinas. Me fascina entrar en una fábrica y observar las grandes máquinas trabajando. Es un espectáculo impresionante y grandioso. De hecho fue una fábrica la que me inspiró el Bolero». Una cadencia similar le vino que ni pintada a Wagner en 1856, donde lo que parecía un inminente homicidio bajo eximente de trastorno mental transitorio se convirtió en profundo agradecimiento a la víctima, un hojalatero que tenía de vecino en el barrio de Zeltweg (Zúrich), con el que el compositor mantenía continuas disputas debido al ruido de sus martillazos, que le impedían avanzar con el primer acto de Sigfrido, hasta que con aquel redoble molesto fue abriéndose paso un tema, una idea, un nudo escénico que inspiró el acceso de furia de Sigfrido hacia Mime. Tras ello capituló con el hojalatero para que se atuviera a unos horarios de trabajo razonables, aunque terminara por confesar a Franz Liszt que aquellos ruidos y los propios de la calle le impedían cualquier progreso normal. Fue en aquel momento cuando, por fortuna, Otto Wesendonck puso a su disposición una casa aneja a su mansión en el distrito del Engo, en Zúrich, corriendo el año 1857, donde por fin pudo finalizar ese acto y proseguir con los restantes.

Mozart también hallaba inspiración en cualquier cosa que metiera ruido, y más en concreto en el único ruido que hasta el músico más neurótico toleraría: el vagido de su hijo recién nacido. El caso es que cada vez que Constanze daba luz a un hijo Mozart ponía su mesa y su silla a la puerta de aquella habitación y la mano garrapateaba alocada. Cuando nació el primero (Raimund Leopold, que moriría dos meses más tarde), estaba componiendo el Cuarteto en Re menor (K. 417b), donde algunos pasajes están inspirados en los gritos de dolor de su esposa, si hacemos caso a esta, dado que ella misma los tarareó una vez recuperada a un matrimonio amigo, los Novello. El musicólogo Hildesheimer los sitúa en los compases 31 y 32 del Andante.

El corolario de todos los ruidos es, como no podía ser de otra manera, la guerra, y con ella, por añadidura, todo el espectro de manifestaciones en que se ramifica: la tensión, el pavor, el dolor, la incertidumbre, los llantos, las explosiones, los brotes de rabia y todo un catálogo dramático cuyos detalles son aquí de inteligente ahorro. Ya veremos unas páginas más adelante cómo la práctica totalidad de los compositores, salvo alguna honrosa excepción, sufrió una feroz inhibición de su capacidad creadora en los años de guerra. La de Shostakovich es la más conocida. Pero la de Maurice Ravel ya no lo es tanto. El caso es que la guerra inspiraba febrilmente a este y ejercía en él la petición de una necesidad creadora como contrapeso necesario a la destrucción del mundo. Carta de 3 de agosto de 1914 (39 años) a Cypa Godebski: «Ya no puedo más. Esta pesadilla, renovada cada minuto, es demasiado horrible. Creo que me volveré loco o seré víctima de pensamientos obsesivos. ¿Cree usted que ya no trabajo? Nunca he trabajado con una furia tan desesperada y heroica». Carta del día siguiente al compositor francés Maurice Delage: «Sí, trabajo, y con la seguridad y la clarividencia de un loco. Pero durante este tiempo también trabaja la melancolía, y de repente sollozo sobre los bemoles». Precisamente en esos días terminaba su Trío para piano, pero, paradójicamente, su inspiración se extingue por la desolación de no haber sido llamado a filas en defensa de la patria. Carta de 8 de septiembre a Ida Godebski: «Como usted habrá previsto, mi aventura terminó de la manera más ridícula: no me quieren porque peso dos kilos menos de lo requerido […]. Ahora me encuentro inactivo. Ya no tengo voluntad de trabajo». Su suerte cambia cuando le enrolan como conductor de un camión ambulancia, a la que Ravel llama Adelaida, en memoria a su ballet de 1912. Stravinski admiraba a Ravel por no caérsele los anillos con esa elección personal y consciente: «a su edad y siendo quien era podía haber servido en un lugar menos conflictivo, o simplemente no haber participado».

Tampoco a César Franck a sus cincuenta y un años pareció afectarle demasiado la guerra franco-prusiana de 1870. Buena parte de su magna obra Les Beatitudes la compuso durante ese año, con los jugos gástricos colaborando con un ritmo de regulares resonancias, ya que en casa de los Franck se comía básicamente chocolate fundido con carbón, que el compositor se encargaba de llevar dentro de un cubo en cada mano mientras cruzaba París de un extremo a otro.

Incluso alguien tan imprevisible como Erik Satie encontró inspiración en la guerra, pero a su manera, por supuesto. En la tarde-noche del 13 de marzo de 1918 (51 años) los aviones alemanes bombardeaban París. El valiente de Satie no perdió el tiempo, y en lugar de refugiarse en cualquier búnker o sótano se fue a uno de los sitios más hermosos (¡y desprotegidos!) de la capital, henchido de inspiración. Un amigo del músico narra la guisa en la que se lo encontró:

La noche del bombardeo en 1918 vi a un hombre tendido a los pies del Obelisco, en la Plaza de la Concordia. Me incliné sobre él, pensando que estaba muerto. Era mi viejo amigo Satie. Le pregunté qué estaba haciendo ahí y me dijo: «Sé que es ridículo y que no estoy en el refugio. Pero ¡qué diantres! Esa cosa se eleva en el aire y me da la sensación de estar refugiado. Así que compongo una pieza musical para el Obelisco».

Sobra decir que en sus opus no hay rastro al respecto.

Chaikovski no tenía fácil la génesis de su Cuarteto de cuerdas Op. 11, que compuso por necesidad de dinero, ya que andaba por entonces algo estreñido de ideas musicales, así que no tuvo más remedio que pedir prestada algo de ayuda, no de la madre naturaleza, sino de quien abnegadamente la cuidaba: ¡de un jardinero! Y es que su famoso y lacrimógeno Andante cantabile está inspirando en la cancioncilla que de aquel oyó a través de la ventana en su casa de Kamenka, mientras lo que le ocupaba era en realidad la instrumentación de su ópera Ondina. La letra que le llegaba no era precisamente un dechado de lirismo, lo que le da al brote creador un doble valor: «Vania se sentó en el diván y fumó una pipa». Estar con el oído atento sin duda daba mucho juego… Algo muy similar le ocurrió a Verdi cuando su cabeza armaba las piezas de Aida en el invierno de 1869. Cuenta un músico que intervino en el estreno de la ópera en El Cairo (1871) cómo había coincidido con el maestro en un almacén de loza en Parma cuando empezó a sonar en la calle una cantinela. Se trataba de Paita, el popular vendedor ambulante de peras cocidas, que las ofrecía cantando su melodía a un volumen utilísimo. Cuenta el músico que Verdi se quedó extasiado. Cortando todo contacto sensorial con los allí presentes sacó una libretita de su chaleco, se asomó a la puerta y empezó a hacer rápidas anotaciones. Grata sorpresa se llevó el narrador cuando ensayando Aida dos años después reconoció de inmediato la melodía, concretamente al principio del tercer acto, en la invocación de las sacerdotisas a orillas del Nilo: «O tu che sei d’Osiride / Madre inmortale e sposa…».

NADA COMO UNA CARTA DE ALMOHADAS

A veces los sueños no son sueños, sino obras. Calderón de la Barca infravaloró el poder del dios Morfeo en sus coqueteos con esa raza de privilegiados que no utilizaba el sueño para reponer fuerzas, sino para alinear sonidos, convirtiéndose en un franco aliado de los músicos en sus raptos creadores. La brizna musical se quedaba cobijada en un intersticio cerebral y le pasaba lo que a la voluntad de Schopenhauer: que era cazadora. Y de noche saltaba sobre piezas nada despreciables.

En junio de 1853 Berlioz entrevió en sueños una sinfonía y, poniéndola en el platillo de una balanza, observó que su peso le llevaría decididamente a la ruina. Con el falso dramatismo y jocoso pragmatismo que tiñen sus Memorias fue tirando del hilo y comprobó que no servía para salir de ningún laberinto, sino para meterse y perderse en todos ellos:

Cuando me levanté a la mañana siguiente recordaba casi toda la primera parte, que [es lo único que puedo recordar ahora] estaba escrita en un compás de 2/4. Allegro, en la menor. Iba hacia mi mesa para escribirla cuando pensé de pronto: si escribo ese trozo me veré obligado a escribir el resto; la escala a la que tiende mi mente a trabajar en estos momentos dará a esta sinfonía proporciones enormes. Tendré que dedicar tres o cuatro meses exclusivamente a este trabajo (me llevó siete escribir Roméo et Juliette), no podré escribir casi ningún artículo. Mis ingresos disminuirán de acuerdo a ello. Entonces, cuando esté terminada la sinfonía seré lo suficientemente débil como para hacerla copiar. Lo haré, cosa que me pondrá en una deuda de 1.000 ó 1.200 francos. Una vez que todas las partes estén copiadas estaré acosado por la tentación de hacerla interpretar. Daré un concierto, cuyos ingresos apenas si cubrirán la mitad de los gastos. Perderé lo que tengo, me faltarán los medios para hacer frente a las necesidades de mi esposa inválida, no podré hacer frente a mis gastos personales ni tendré suficiente para pagar la pensión de mi hijo en el barco en que pronto se enrolará. Estas ideas me hicieron estremecer y tiré la pluma diciendo: «¡Bah!, mañana me habré olvidado de la sinfonía». A la noche siguiente la sinfonía volvió obstinadamente a mi cerebro y se alojó en mi cabeza; escuchaba claramente el allegro en la menor: más aún, me parecía verlo escrito. Desperté presa de una febril agitación; canté el tema, cuyo carácter y forma me agradaban extremadamente; estaba pensando en levantarme… pero las reflexiones del día anterior volvieron a mí, me defendí contra la tentación y me aferré a la esperanza de olvidarla. Por fin volví a coger el sueño y al día siguiente al despertar todo recuerdo de ella se había desvanecido para siempre.

Se habla mucho del estado durmiente en el que a Coleridge le llegó completa y de sopetón la Balada de Kubla Khan, pero muy poco de cómo se gestó el origen de El oro del Rin. El 5 de septiembre de 1853 (40 años) estaba disfrutando Wagner de unas vacaciones en La Spezia cuando se echó en el sofá para dormir la siesta, de manera que sumido en un trance entre la duermevela y la inconsciencia se apoderó de él la imagen de una corriente de agua: «El murmullo de la misma —dice en Mi vida— se me representó pronto con la sonoridad musical del acorde de mi bemol mayor, el cual fluctuaba irresistiblemente en trasformaciones figurativas […]». Algunos críticos ven en este episodio el origen de El oro del Rin, dado que en esa época andaba Wagner pergeñando su tetralogía, comenzada de hecho el 1 de noviembre de 1853 y quedando tan sólo nueve semanas después estructurada toda la ópera, alambicada, por cierto, en el acorde de mi bemol mayor.

Al igual que Wagner, también Stravinski era prolífico cuando se ponía de codos contra la almohada, y así es como reconoce en sus Dialogues que en una noche de diciembre en 1922 vio en sueños la instrumentación completa de un octeto de viento, iniciando con ello esa famosa obra que, por cierto, tras su estreno en París fue considerada una «broma de mal gusto».

Richard Strauss no se andaba con tantas reticencias como Berlioz, quizá porque sus reservas económicas estaban bastante mejor saneadas que las del francés, de ahí que cuando alguna célula musical naciente llegaba a un callejón sin salida lo que buscaba Strauss era un sueño reparador del desperfecto. En una ocasión arriesgó incluso una pretensión de fundamentación biológica:

Entonces una tarde me torturo con una melodía y llego a un punto en que, por mucho que me esfuerce, no soy capaz de superar. A la mañana siguiente la dificultad queda superada sin esfuerzo. Es como si por la noche el principio creador hubiese operado a su aire dentro de mí, completamente al margen de mí mismo.

PIANOS QUE VAN Y PIANOS QUE VIENEN

De maestrillos y librillos llenos están los anaqueles de la música, y cortos nos quedaríamos si pensásemos que cada compositor era un mundo en el hecho creador. Era más bien un universo, con todas sus estrellas, constelaciones y… agujeros negros. Eso era el piano para Donizetti: un hermoso agujero negro de caoba, innecesario por lo demás. El compositor Adolphe Adam nos dejó un precioso testimonio de su capacidad creadora en Últimos recuerdos de un músico: «Trabajaba sin piano, escribía sin parar, y no se hubiera podido creer que componía si la ausencia de toda clase de borrador no diera certeza de ello». También trabajaba sin un piano a mano Enrique Granados, haciéndolo de pie ante un pupitre alto al que llamaba «la conejera». La cabeza de Verdi era una bitácora con todas las cartas de navegación tan bien ordenadas como bien actualizadas. Si la mayoría de los músicos componía la obra y luego la orquestaba, en la cabeza del italiano la partitura surgía «a la carga», con cada nota montada en su instrumento correspondiente y todos ellos con una función ya programada para cada nota o secuencia de notas. Muy parecida facultad le había procurado la naturaleza a Alexandr Glazunov, quien jamás componía al piano, sino que esperaba a que toda la obra brotase acumuladamente en su cabeza y luego la escribía de un tirón. Las mismas representaciones mentales obsequiaban a una de las cabezas más privilegiadas de la música, Shostakovich, quien manifestaba a su biógrafo Volkov: «Como regla escucho la partitura en mi cabeza y la anoto directamente en tinta. Copia terminada. Y no estoy diciendo esto para fanfarronear». Sin embargo, no estoy muy seguro de que Shostakovich eludiera la jactancia cuando se quejaba de una artificiosa obnubilación a su amigo el compositor Shebalin en carta del 17 de abril de 1936 (29 años), aludiendo a las «invencibles» dificultades para proseguir con la instrumentación del tercer movimiento de su Cuarta sinfonía: «Mi estado de ánimo es pésimo. Ya no sé por dónde seguir. Por eso voy postergando el final de mi sinfonía. Si me pusiera a trabajar intensivamente podría estar terminada en cinco días más o menos, pero como trabajo poco quizá tarde unos diez o quince».

Según Franz Xaver Niemtschek, biógrafo y contemporáneo de Mozart, el músico…

[…] no iba nunca al clavicémbalo cuando componía. Su imaginación ponía ante él la obra, entera, clara y viva, desde el momento en que la empezaba. Su gran conocimiento de la composición le permitía abarcar de una mirada toda la armonía. Raramente se encuentran en sus partituras pasajes tachados o borrados, de lo que se deduce que trasladaba rápidamente sus obras al papel. El trabajo estaba terminado en su cabeza antes de que se pusiera a escribir.

Los estados álgidos de Donizetti le llevaban a escribir sobre la mesa cuando se le agotaba el papel.

El mismo Mozart había escrito al crítico musical Johann Friedrich Rochlitz:

Las ideas llegan a mí a torrentes. ¿De dónde? ¿Cómo? No sé nada. Guardo en mi cabeza las que me gustan y las tarareo en cualquier momento. Si me dedico a ello entonces veo poco a poco la manera de conseguir un conjunto coherente con estos fragmentos […]. Mi cerebro se inflama, sobre todo, si no me molestan. Avanza, lo desarrollo más y más, cada vez más claramente. La obra está entonces terminada dentro de mi cráneo y puedo abarcarla de una sola mirada como si fuera un cuadro o una estatua. En mi imaginación no oigo la obra en su transcurrir, como debería suceder, sino que la veo en bloque, por así decir. Esto… ¡es un regalo! La invención, la elaboración, todo ello supone para mí un sueño magnífico y grandioso, pero cuando llego a percibir así la totalidad conjuntada es el momento mejor. ¿Cómo puede ser que no lo olvide como un sueño? Este es tal vez el mayor favor que debo agradecer al Creador.

No parece que otros lo tuvieran tan fácil. César Franck, una vez hubo concluido fatigosamente Les beatitudes (1869-1879), afirmó que necesitaba aporrear el piano durante un rato para inspirarse. «¡Es sólo para entrenarme! —se excusaba—. Cuando quiero encontrar alguna cosa buena vuelvo a tocar las Bienaventuranzas. Aún hoy es lo que mejor me sale». Años más tarde, en 1883, dejaba constancia a los sesenta y dos años de cuál seguía siendo un inhalador fetiche para tomar aire creador: «Hasta ahora no existen más que las Bienaventuranzas para embalarme; las releo sin cesar y eso me inspira para escribir para el teatro». Se refería a su ópera Hulda, estrenada en Montecarlo en 1894.

El piano era precisamente un estorbo para Robert Schumann; es decir, que no había peor cuña que la de la propia madera. Y la de caoba era la de peor pronóstico. La melodía debía fluir de la cabeza, sin artificios ni apoyaturas, de manera que el piano sólo fuera una herramienta de repaso, no de edificación. En una carta al compositor y director Heinrich Dorn exhibía Schumann lo más parecido a una arcada: «A menudo siento deseos de hundir el piano en el suelo… Me limita demasiado los pensamientos».

INTESTINOS LLENOS DE MÚSICA

La inspiración, sin lugar a dudas, necesita de la alianza con la parte más noble del ser humano: la cabeza, domicilio social más adecuado para la fabricación de sonidos espontáneos dispuestos en secuencias musicales; pero en ocasiones a aquella le salía un competidor impredecible, un lugar donde los no demasiado exigentes también podían escuchar secuencias de sonidos aún más antiguos que la propia música. De rugidos más bien. Hablo del estómago. En época de carestía era este órgano el que marcaba los compases, y los órganos restantes se limitaban a subordinarse, a lo sumo colar de rondón algún pizzicato que otro. Si el oro es en nuestros días un valor refugio inigualable, en la historia de la creación musical lo fue… ¡el hambre! La misma tensión se generaba cuando en lugar de la muerte a uno le llegaba el hambre. Si la necesidad es madre de la inspiración, la abuela del meollo era forzosamente una libreta de estadillos contables. La de Beethoven no tenía números rojos porque su pobreza le impedía alternar otro color que no fuera el de la tez. Precisamente para atajar las mordeduras del hambre el de Bonn compuso una bagatela que poder vender, nada más y nada menos que su Op. 106, la Sonata para piano n.º 29, más conocida por su título, Hammerklavier, uno de los mayores (si no el mayor) monumentos al pianismo de todos los tiempos. Corría el año 1819 y Beethoven tenía cuarenta y ocho años. Carta de esos días desde Viena al chelista Houška: «Paseo aquí con un trozo de papel por montes, desfiladeros y valles y garrapateo muchas cosas por pan y dinero […]». Carta a su amigo Ferdinand Ries de abril de 1819: «La sonata ha sido escrita en circunstancias apremiantes, porque es duro escribir para ganarse el pan; a este extremo he llegado». Seis meses después de terminada quizá necesitó una barra de pan en un momento de estrechez, porque le añadió… ¡dos notas más! Un caso más de… ¿inspiración diferida? Su amigo el pianista Ferdinand Ries daba cuenta del hecho desde Inglaterra, encargado como estaba de publicar allí la obra:

La impresión ya estaba terminada y yo esperaba de un día a otro la carta del maestro en la que se fijaría la fecha de la publicación. Cuando la recibí me quedé desconcertado por una anotación: «Al principio del adagio, en la página 9, mande añadir estas dos notas para completar el primer compás». Confieso haberme preguntado si el viejo maestro no se habría vuelto loco. ¡Dos notas! ¡Mandar un despacho para añadir dos notas a una obra tan enorme y espesamente elaborada a los seis meses de su terminación! Pero ¡qué estupor el mío cuando vi el resultado! Nunca dos notas han tenido tanto sentido, tanto efecto y poder. Aconsejo a todos que ensayen el inicio de este adagio sin las dos notas y todos estarán de acuerdo conmigo.

Lo que Beethoven llevaba en el bolsillo de la chaqueta por aquellos días, para su desgracia, no era un trozo de pan, sino de papel, y no precisamente de envolver comida; en la carta al violonchelista Vincent Houška dice también:

[…] porque en este omnipotente y mísero país de los feacios he llegado al extremo de que, si quiero reservarme el tiempo necesario para hacer una gran obra, he de emborronar antes mucho para ganar con qué subsistir.

Busoni tenía cabeza para cualquier proeza que se propusiera en cada momento.

Viviendo en Meudon, cerca de París, mucho le urgía comer a Richard Wagner, como también saldar las muchas deudas que arrastraba, así que compuso su ópera El holandés errante en siete semanas (orquestación aparte) para vender los derechos con la mayor prontitud. En aquella época el dinero nunca iba de mano a mano, sino de la mano al estómago. Sin duda para los músicos el matrimonio de conveniencia por antonomasia era el que formaban la inspiración (el eterno femenino) y Don Dinero, en su calidad de poderoso caballero. ¡Este sí que era un matrimonio indestructible y a prueba de cualquier infidelidad! En noviembre de 1886 Ferruccio Busoni llegó a Leipzig con ochenta y cinco marcos en el bolsillo para alojarse en arriendo en casa de la viuda de un capitán, a razón de setenta y cinco marcos mensuales con derecho a comida y cama. Dado que hubo de pagar una mensualidad por adelantado se vio con diez marcos como único patrimonio, así que la cosa pintaba mal; sin embargo, la suerte le recibió aquella misma noche, cuando conoció a Schwalm, socio de la firma editora Kanhnt, quien le ofreció ciento cincuenta marcos (cincuenta por adelantado) por componer una fantasía sobre El barbero de Bagdad, del escritor Meter Cornelius. La inició a las nueve de la noche y la remató a las tres de la madrugada, sin valerse de piano y sin un solo tachón en el manuscrito, para así poder cobrar los cien marcos el día siguiente. Ochenta de ellos se los mandó de inmediato a su padre.

Una de las piezas más memorables de Rachmaninov (y para él la más aborrecible) ya se sabe que es el Preludio en Do sostenido menor, cuyo hechizo llevó a elucubrar las más disparatadas génesis en el magín popular, obsesionado por hallar a cualquier precio un programa temático en la pieza. Pero el precio real estaba bien asentado en la cabeza del autor. Cuando su biógrafo Victor Seroff le preguntó qué le había movido a componer su famosísimo Preludio le contestó: «Cuarenta rublos. Mi editor me había ofrecido doscientos rublos por cinco piezas breves para piano, y ese preludio fue una de ellas». Al cambio veinte dólares, para mayor información.

A Erik Satie le faltaba la suficiente inspiración para poder comer todos los días y eso era un problema. Un simple obrero podía buscarse un tajo, echar en él sus buenas ocho horas y llevarse a casa un salario digno. Pero la música, la música era otra cosa. Era la arena sin cal, el trito sin el cemento, y la cabeza (al menos la suya) era una desaconsejable hormigonera para mezclar notas y levantar un palmo de pentagramas como el otro lo hacía con un palmo de forjado. Satie a lo que estaba abonado era al palmo de narices, y el arte, tan sensible a los malos olores, tenía la culpa. En 1918 (53 años) escribía a su amiga la diseñadora Valentine Gross:

Sufro demasiado. Parece que me han echado una maldición. Esta vida de mendigo me llena de aversión. Busco trabajo por muy insignificante que sea. Me cago en el arte: le debo demasiados reveses… Prometo que no se me caerán los anillos ni por la categoría de trabajo más ínfima. Mira a ver qué puedes hacer cuanto antes; estoy con la soga al cuello y no puedo esperar más. ¿Arte? Ha pasado más de un mes desde que escribí la última nota. No tengo ideas. No quiero tener ninguna.

El 1943 no era un buen año para Béla Bartók. En 1940 había emigrado a Nueva York en busca de dinero y de comodidad, pero sólo se encontró con la enfermedad, la falta de inspiración y la carestía económica. El encargo por Serguéi Kusevitski del Concierto para orquesta fue para él un asidero que agarró con las mermadas fuerzas que le quedaban, y en aquellas condiciones bien puede decirse que el nacimiento de esa obra le confiere un aura teñida en su mitad de milagro y en su otra mitad de leyenda. «Quizá sea la mejoría de mi estado de salud —escribía— lo que haya dado el resultado de permitirme componer una obra nueva en cincuenta y cinco días. He trabajado en ella día y noche todo el mes de septiembre». Bartók moría de leucemia en Nueva York justo dos años después.

Y, COMO MUESTRA, DIECINUEVE BOTONES

La inspiración existe, pero tiene que encontrarte… ¿trabajando? ¿De verdad? Derribemos algunos mitos.

A Beethoven debía encontrarle en estado de bipedestación deambulatoria, o sea, paseando, y a veces en los lugares menos propicios para un hombre de cincuenta y cinco años. El pintor August von Kloeber recordaba cómo en sus paseos por Mödling solía toparse con el compositor, siendo…

[…] muy curioso verle con su papel de música y un lápiz en la mano, parándose de vez en cuando como si escuchase, mirando hacia arriba, hacia abajo, y después escribiendo algunas notas en el papel. Me habían advertido que no le abordase nunca ni que me fijara en él si me lo encontraba, pues se mostraría molesto, e incluso desagradable.

El doctor Wawruch pincelaba algunos encuentros fortuitos en 1825, dos años antes de su muerte, sorprendido por su inseparable cuaderno que llevaba a lugares inhóspitos donde garabateaba como un chiflado, lo mismo en la pendiente de un cerro que semienterrado en la nieve, a pesar de las enfermedades que por entonces ya le aquejaban.

A Bellini debías encontrarle con un buen libreto entre las manos, porque de lo contrario lo único que se veía en ellas eran mechones de pelo. A su libretista Felice Romani le escribía una y otra vez: «¡Si no me da palabras yo no podré escribir la música!». La confianza que tenía en su libretista rayaba la fe religiosa. Cuando Romani cayó enfermo Bellini dijo sentirse «desesperado de miedo de que me pudieran asignar a otro poeta» (carta del 27 de septiembre de 1828). Con Mozart pasaba lo mismo. Era un verdadero sioux rastreando libretos en busca de la mecha que incendiase la música si andaba algo enfriada. Después de El rapto en el serrallo buscaba uno a la desesperada. Carta a su padre de 7 de mayo 1783: «He recorrido cien libretos, y más, y no he encontrado ni uno solo del que pueda estar satisfecho».

Para Robert Schumann lo ideal era una buena resaca y rodearse de botellas de champán más que de buenas ideas. En su Diario podemos localizar una de sus más potentes fuentes de inspiración: «Los cigarros pesados me producen excitación y un estado de ánimo poético. Y si he estado ebrio y vomité, al día siguiente mi imaginación es más intensa y vívida. Mientras estoy bebido no puedo hacer nada, pero después sí». Otro de sus revulsivos creadores era exógeno a ese cándido «trabajando» del que hablaba nuestro Picasso, y pasaba por las curvas topográficas de nivel. ¿Materia? La topografía de los cuerpos femeninos. Puede pensarse que la encantadora ciudad de Viena hechizó sus sentidos para crear en un fulgor tres de sus obras capitales para piano: Arabeske, Op. 18, Blumenstück, Op. 19, y Humoreske, Op. 20. Sin embargo, la verdadera causa la traslada al editor musical Joseph Fischhof: «Estoy componiendo muy intensamente en este momento y espero elevarme al rango de compositor favorito de todas las mujeres de Viena». Aclaremos que corría el año 1839 y que el bribón de Robert ya estaba prometido con Clara y esperando el consentimiento de papá Wieck para su enlace matrimonial.

Si a Charles Gounod la inspiración le encontraba perdido en mitad del mar era capaz de lo mejor, y esto se ve en la gestación de su ópera Roméo et Juliette, hasta el punto de que si uno paladea las notas casi puede sentir la sal al final del tercer acto. O al menos eso es lo que Gounod trataba de trasladarnos. El 29 de abril de 1865 (43 años) escribe en el Diario a su esposa Anna desde un refugio en la Provenza: «No puedes hacerte la menor idea de lo que es aquí el mar y cómo se piensa al contemplar ese espectáculo. Te aseguro que para mí es un verdadero colaborador; realmente me parece que me guía y me ayuda en mi tarea. Esta mañana hicimos juntos una parte de mi gran final del tercer acto». Por cierto que Gounod y su esposa permutaron los roles reproductores y aquel le detalló en su Diario, casi minuto a minuto, la gestación del cuarto acto de la ópera:

29 de abril, 6:30 de la mañana

Creo, amiga mía, que han empezado los grandes dolores de mi dúo del cuarto acto… Espero, pues, en el punto en el cual se halla la cosa, poder anunciarte mañana o pasado el nacimiento de la criatura […]. 2 de mayo a las 12:30 de la tarde. Leo el tal dúo, vuelvo a leerlo, lo escucho con toda mi atención; trato de hallarlo malo; me aterroriza la idea de hallarlo bueno y de equivocarme, y, sin embargo, me ha quemado, me quema, es de un nacimiento sincero.

La Provenza fue un tiralíneas para su Roméo: la partitura abierta como una cama y las sábanas sin una arruga, sin tachaduras, ni borrones, ni dubitaciones… Su amigo Camille Bellaique dijo esto cuando vio el manuscrito original de la ópera: «El dúo del balcón, es decir, el segundo acto en su totalidad, está escrito de un tirón; la línea de canto, sin interrupciones ni tachaduras, acompaña el texto y con frecuencia incluso lo sobrepasa».

A Richard Wagner debía toparle con la Divina comedia en las manos, al menos en la época en que trasegaba con La valquiria. De ello testimonia su carta a Mathilde Wesendonck de 30 de abril de 1855: «Ahora cada mañana, antes de ponerme al trabajo, leo un canto de Dante. Estoy aún profundamente enfrascado en la lectura del Infierno; sus horrores me acompañan en la ejecución del segundo acto de las Valkirias».

Lo de Mili Balakirev caía en la más exacerbada mitomanía: era recibir una carta con remite de Piotr Ilich Chaikovski, aunque el pliego estuviera en blanco, y experimentaba un frenesí existencial cuya siguiente fase era entrar en éxtasis creador. Mili confesaba a Piotr que sus cartas eran la mejor terapia que podía prescribírsele, sufriese el mal que sufriese. «La última, por ejemplo —escribió—, me puso tan extraordinariamente alegre que me fui corriendo a la Perspectiva Nevski. No caminé, fui bailando y, mientras, compuse parte de mi Tamara».

A Rossini debía cogerle en el lugar favorito de su casa: la cocina. Con sólo veinte años el Teatro La Fenice le encargó una ópera basada en la tragedia Tancredo, de Voltaire, una obra de la que quizá su parte más famosa sea el llamado «aria del arroz», porque Rossini la compuso mientras vigilaba una olla de arroz, y en unos cuatro minutos, según indica Stendhal en su biografía del músico.

A Brahms bastaba darle cualquier manualidad con la que entretenerse y, por tanto, abstraerse. En su madurez sostenía que sus mejores canciones se le habían ocurrido de joven mientras lustraba sus zapatos antes del amanecer.

A Verdi bastaba con dejarle como un espantapájaros en medio de sus plantaciones sin necesidad de pasar por ciclos de barbecho. En una entrevista para el Chicago Times refirió: «Estoy enamorado del campo, de la agricultura, de vagabundear por los campos, a través de los bosques solitarios donde puedo admirar tranquilamente la naturaleza con todas sus bellezas sin que nada me moleste. Siempre escribo en el campo; de alguna manera aquí todo se me ocurre enseguida, sin esfuerzo, y me siento más satisfecho».

A Max Reger debía encontrarle embriagado, según confesó un día a Pablo Casals. No era «la verdad» lo que estaba esperándole en el fondo de una botella, a decir del pintor Modigliani, sino algo bastante más rentable: sus mejores partituras.

A Sibelius le ocurría lo que a William Faulkner, quien afirmaba sentirse crecer con una copa, agigantarse con dos e ilimitarse con tres. El músico, fruto de una compleja operación de cáncer de garganta, se vio privado de sus dos armas favoritas: el tabaco y el alcohol, tras lo cual sufrió una intensa crisis de abstinencia pareja a una crisis de fe musical que le llevó a emplear quince infernales meses en la composición de su Cuarta sinfonía. El 16 de agosto de 1910 escribía en su Diario (44 años): «¿Cuándo lograré terminar este desarrollo, concentrar mi mente y reunir las fuerzas para llevar todo adelante? Me las arreglaba cuando tenía los cigarros y el vino, pero ahora tengo que encontrar otras formas».

A Richard Strauss la inspiración le sorprendió mientras eran los demás, y no él, los que trabajaban. Así fue como decidió componer a los dieciocho años su Concierto para violín Op. 8 durante las farragosas clases de matemáticas en la escuela secundaria. Lo mismo Strauss que Shostakovich participaban de una extraña dolencia otorrina, y es que las matemáticas les entraban por un oído y ni siquiera lograban hacer el recorrido hasta el otro oído, sino el más corto: ¡el de la nariz! Así tenían sus pañuelos llenos de enfermizas integrales y derivadas. Siendo ya famoso Shostakovich su profesor de matemáticas contaba cómo un día el joven le confesó: «¿Qué va a ser de mí? Sencillamente no puedo concentrarme en las cifras, mi cabeza está llena de sonidos».

A Stravinski bastaba llevarle a una casa de campo y abrirle una ventana que diera a algún árbol. En una entrevista hecha a los ochenta y cinco años por la New York Review of Books dijo que el día anterior había iniciado una composición de piano influido por el canto de un canario regalado en las últimas Navidades y cuyos trinos «eran la respuesta a nuestro exprimidor de zumo eléctrico». Mozart también era, por cierto, un apasionado de los canarios, pero cuando Stravinski se decidió a componer su propia Misa (1947-1948) no encontró la iluminación en Dios ni en la ornitología, sino en el de Salzburgo, o más bien en su antítesis, y es que el ruso decidió que cuanto menos se pareciese su misa a las de Mozart tanto más éxito tendría. En su libro Expositions and developments sostiene: «Mi Misa fue provocada en parte por unas cuantas Misas de Mozart que encontré en un almacén de segunda mano en Los Ángeles en 1942 o 1943. Mientras tocaba aquellas dulzonas cositas operatico-rococós comprendí que tenía que escribir una Misa mía, una de verdad». Pero no sólo eso. A veces a Stravinski le gustaba combinar la lectura de un buen libreto con la de un pésimo libro siempre que fuera entretenido. Su esposa desvelaba lo mucho que se divirtió instrumentando el tercer acto de su ópera The rake’s progress gracias a unas memorias sobre la vida en México en los primeros años de la Independencia, narradas por la esposa del primer embajador de España.

A Gustav Mahler bastaba con que le encontrara sentado en el inodoro, donde sus evacuaciones musicales superaban cualquier astringencia de la inspiración. Según Alma, sus ideas más inspiradas le llegaban por la mañana, allí sentado tras el desayuno, mirando fijamente las laderas a través de la ventana. Alban Berg, obseso admirador de su compatriota, conservó incluso un trozo de papel higiénico de la casa de Toblach, en el cual Mahler había esbozado uno de los temas de la Novena sinfonía.

A Bruckner le ponías algo de picar para entretenerse y los resultados eran imponentes; de hecho el compositor siempre defendió que había gestado su Novena sinfonía comiendo un trozo de pan con queso.

Pablo Casals encontraba la solución a las más enrevesadas digitaciones interpretativas inmerso no en secuencias musicales, sino… ¡en raquetazos de tenis! Y es que, como también le ocurría a Schönberg, el violonchelista sentía pasión por este deporte. Asistía Casals en París a un campeonato mundial de tenis horas antes de tocar esa noche un trío con Alfred Cortot y Thibaud. Jugaba el astro americano Bill Tilden. Casals estaba abstraído, preocupado, y, de repente, la explosión: «¡Ya la he encontrado!». Su amigo Eisenberg, que le acompañaba, le preguntó a qué se refería. «Una digitación que buscaba», aclaró el otro. Y la tamborileó presa de emoción sobre el brazo de aquel.

Chabrier fue bajando escalones en su inspiración hasta dar con los escalones del sótano, de donde ya no salió.

Emmanuel Chabrier acusaba la misma dendrofilia que Stravinski. Si se le ponía contra una pared en un cuarto interior la imaginación se le desparramaba entre las longanizas de la Provenza, pero cuestión muy distinta era situarle junto a un grupo de árboles. Y no unos árboles cualesquiera. Cuando se instaló en 1883 (42 años) en una casa de campo en La Membrolle-sur-Choisille le inspiraba hasta el tuétano la visión a través de la ventana de cinco castaños centenarios. «A la sombra de tamaños gigantes no parece que sea posible componer ñoñerías. Estos árboles me hacen pensar en papá Bach, que alimenta también jóvenes generaciones de músicos y los alimentará siempre». Precisamente de esa bucólica estancia saldrían obras como Trois valses romantiques pour deux pianos, Trois romances, la orquestación de la ópera en tres actos Gwendoline y la escena lírica La Sulamite.

En el caso de Schönberg era llegar la primavera y, quizá por saber iniciada la temporada de tenis, le entraban unas ganas de componer irresistibles. En marzo de 1912 (35 años) escribía en su Diario: «La primavera: siempre mi mejor época. Vuelvo a notar el movimiento en mí. En eso soy casi como una planta. Todos los años lo mismo. Casi siempre he compuesto algo en primavera».

A Richard Strauss le hacía feliz componer no tanto sentado en una silla como a lomos del Becerro de Oro.

O sea, que Schönberg y Richard Strauss andaban como los osos y los caracoles del Mediterráneo, terminando unos la hibernación y empezando otros la estivación. Y es que Strauss reconocía que lo mejor de su obra había surgido en los meses de verano. Lo defendía con un argumento irrefutable: «Los cerezos no florecen en invierno, ni tampoco las ideas musicales surgen cuando la naturaleza está improductiva y fría. Soy un gran amigo de la naturaleza». Además había otra razón oculta que se desvela por cierta apetencia que reconoció de viejo: la de establecerse en Ceilán (hoy Sri Lanka), «donde nunca llueve».

TRAMPOSOS FINÍSIMOS

Haciendo trampa, tirándose faroles, tomando atajos… En el mundo de la música, como en cualquier otro mundo, también había impostores, y es que el paño que mejor se vendía en el arca era la velocidad. Al menos esta era una garantía para los empresarios habituados a encargar obras sujetas a plazos con premura para los estrenos. Por eso si la inspiración no venía en auxilio de uno lo mejor era buscar en el fondo de los cajones o incluso en la papelera, donde siempre se encontraban papeles que venían a resolver la papeleta. Pura endogamia. ¿O mejor hemos de llamarlo autointertextualidad? No digamos ya cuando el compositor escribía por encargo y con plazos just in time. Si las prisas eran malas consejeras el material de desecho se convertía en un consejero inmejorable.

Gioachino Rossini fue un tramposo finísimo. Su proverbial velocidad no se debía a veces a su indiscutible caja de cambios, con un número de marchas mayor que el del resto de los compositores, sino al empleo para unas obras de material exento de otras. Cuando Rossini necesitaba impostar compases a corto plazo se agachaba, recogía del suelo unos cuantos mechones y los pegaba a la partitura más urgente. El italiano siempre tenía apósitos que pegar a las partituras para que no le sangraran entre las manos. Y sus cuentas bancarias tampoco. Alexis J. Azevedo, crítico musical de L’Opinion nationale, citó las palabras de Rossini con ocasión de la publicación de sus obras completas por Ricordi en 1850 (58 años). Son las del cazador cazado.

Estoy furioso […] con la publicación, que pondrá a la vista del público todas mis obras juntas. Se encontrarán varias veces las mismas piezas, pues yo pensé que tenía el derecho de coger de mis fracasos los fragmentos que me parecían mejores a fin de rescatarlos del naufragio, colocándolos en obras nuevas. Un fracaso parecía definitivamente muerto y enterrado, ¡y ahora helos aquí a todos resucitados!

Aquella preocupación no era para menos, y así Harold C. Schonberg nos descubre cómo su Barbero de Sevilla utilizaba arias y conjuntos completos de La cambiale di matrimonio, compuesta seis años atrás, además de materiales de otras cuatro óperas.

Händel también disponía de simuladores de vuelo para hacer creer que llegaba a la doble barra final antes que ningún otro compositor de la época. Al igual que Rossini, era un sastre musical consumado e intercambiaba retales de una ópera a otra sin que nadie apreciara las maniobras. Por ejemplo, el libretista italiano Giacomo Rossi se sorprendía de la rapidez con que Händel había compuesto Rinaldo en 1711: «El señor Heandel [sic], el Orfeo de nuestro tiempo, mientras componía la música apenas me daba tiempo para escribir, y para mi gran maravilla vi cómo ese genio sorprendente ponía música a la ópera entera, con el más alto grado de perfección, en sólo dos semanas». Lo que Rossi desconocía es que Herr Heandel estaba utilizando fragmentos de otra ópera fallida…

Sorprende que Berlioz haya compuesto su Sinfonía fantástica en tres meses, de enero a abril de 1830; y sorprende que lo hubiera hecho a los veintiséis años y sin una trayectoria anterior justificativa de una inercia (tenía algunas cantatas y aquel malhadado Op. 1 que fueron sus Ocho escenas de Fausto); pero la sorpresa ya no es tan grata si se conoce que buena parte del material era un trasplante de otros materiales desechados; así, el cuarto movimiento (Marcha al cadalso) está tomado de la Marche des gardes de su ópera Les Francs-Juges (compuesta en 1826 y que no llegó a estrenarse), y el tercer movimiento (Escena de los campos) es una variación del inicio del segundo acto de esa misma ópera inédita.

EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS

Pero sin lugar a dudas lo más llamativo de la historia de la música es la explosiva combinación psicobiológica de la que resultaron obras completas alumbradas (¡deflagradas!) en semanas, en días, e incluso en horas. Entiendo que uno pueda improvisar para salir de una situación airosa en el supermercado, o en el Parlamento, o para salvar un alegato en el estrado ante un juez y en mil situaciones más carentes de todo sortilegio, pero si es para entrar en un pentagrama vacío, con las manos vacías, sin instrumental de ningún tipo, y escribir todo un cuarteto en cuestión de minutos tal como hacía Schubert, confieso que se me rompen todas las costuras del entendimiento. En tales casos el calificativo adecuado no es el muy manido «inspirado». Decir que un compositor estaba inspirado ante el papel pautado es relativizar la cuestión, ya que doy por sentado que todo acto creador, aunque venga circunscrito a un solo compás, siempre requiere cierta dosis de inspiración, o sea, de fabulación creadora sometida a unas pautas. Pero la torridez y fuerza centrífuga en que se desenvuelven determinados actos de creación fulgurantes están mucho más allá o mucho más arriba de esa restricción conceptual. Creo que el estado de conciencia más acorde con esos maravillosos trastornos de la imaginación creadora es el de «iluminación», tan poco usado en este campo. Schopenhauer decía que cada vez que se enfrentaba con una página de Kant era como entrar en un aposento lleno de luz. A esta luz me refiero, nada que ver con la que nos orienta de día o de noche al resto de los mortales.

Vivaldi presumía de que su mente era más veloz que la mano del copista, lo que ciertamente era verdad, y para demostrarlo no evitó desplantes de jactancia como el que se advierte en el manuscrito de su ópera Titus: «Compuesta en cinco días». Dejaba constancia de ello Charles de Brosses, presidente del Parlamento de Dijon, en una carta del 29 de agosto de 1739: «Es un viejo cuya manía es componer. Le he oído jactarse de que es capaz de componer un concierto en todas sus partes en menos tiempo del que le lleva pasarlo a limpio a un copista». Otro de sus rendidos admiradores fue el arquitecto Johann von Offenbach, quien anotó en su Diario un 6 de marzo de 1715 cómo acababa de encargar a Vivaldi varios concerti grossi. Anotación del 9 de marzo: «Por la tarde vino Vivaldi a mi casa y me trajo diez concerti grossi que me dijo haber compuesto especialmente para mí. Le compré algunos».

Georg Philipp Telemann tenía una inmensa capacidad para componer sobre la marcha a poco que se representase la instrumentación adecuada para una obra en proyecto. De él dijo el mismísimo Händel que podía componer un motete a ocho voces con la misma rapidez con que otro escribía una carta.

Hablando de Händel, compuso su oratorio El Mesías en veinticuatro días, desde el 22 de agosto al 14 de septiembre de 1741. Su ópera Rinaldo la despachó en dos semanas.

Mozart compuso sus tres últimas sinfonías en unos dos meses. La Sinfonía en Mi bemol la terminó el 26 de junio de 1788, la Sinfonía en Sol menor el 25 de julio y la Sinfonía en Do mayor el 10 de agosto. En 1770, con sólo catorce años, compuso en sólo ocho semanas la ópera en tres actos Mitrídates; en 1771 la ópera Ascanio in Alba le llevó tan sólo tres semanas. Con Las bodas de Fígaro la cosa no fue tan bien, ya que… la compuso en el doble de tiempo. Su libretista Da Ponte dio cuenta de ello: «Me puse manos a la obra y a medida que escribía las palabras él hacía la música. En seis semanas todo estuvo terminado». Si a lo largo de un par de horas un ser humano razonablemente sano respira unas 1.440 veces no había razón para negar a Mozart la misma facilidad para en ese tiempo inspirar ese mismo número de notas. En una carta de noviembre de 1777 (21 años) cuenta a su padre desde Mannheim cómo ese día estuvo en una reunión social en casa del violinista y compositor Johann Christian Cannabich, donde entre otros se hallaba un afamado oboísta, Giuseppe Ferlendis, jactándose de haberle compuesto un concierto para oboe en la habitación del anfitrión, que le fue entregado antes de la dispersión de los invitados. Es su K. 314. Supongo que una de las pocas ventajas del siglo XVIII para un músico es que los conciertos casi nunca superaban los treinta minutos… Quizá por eso entre el 9 de febrero de 1784 y el 4 de diciembre de 1786 Mozart compuso la friolera de doce conciertos para piano.

Rossini compuso en once días L’occasione fa il ladro (La ocasión hace al ladrón). El barbero de Sevilla le ocupó trece días, y algo más su Otello y su Italiana en Algeri, veinte días. Entre junio de 1813 y diciembre de 1814 dio al mundo tres óperas: Sigismondo, Aureliano en Palmira y El turco en Italia. En el lapso de diez meses tricotó al pentagrama tres óperas: La Cenicienta, La gazza ladra y Armida, y otras tres en 1818: Moisés en Egipto, Adina y Ricciardo e Zoraida. De hecho, cuando en 1823 abandonó Italia para irse a París e Inglaterra ya había compuesto treinta y cuatro óperas. Tenía treinta y un años, y seis más cuando, hastiado y sin ideas, decidió abandonar la composición. Un bagaje de treinta y nueve óperas avalaba cualquier capricho de su voluntad.

Berlioz compuso su Sinfonía fantástica en tres meses, dinamizado por una fuerza arrolladora que le penetró justo antes de empezar la obra y ya no le abandonó. Así lo expresaba en carta a su padre de 19 de febrero de 1830 (26 años):

Podría decir que en mí mismo hay una violenta fuerza expansiva; veo el horizonte entero y el sol, y sufro tanto, tanto, que si no realizara un esfuerzo para contenerme podría gritar y rodar por el suelo. Y he hallado un solo modo de satisfacer este enorme apetito de emoción, y es la música. Sin ella seguramente no podría continuar viviendo.

Ni que decir tiene que la música se convertía en su valor refugio más consolador: trece días antes le había llegado el rumor de que su esposa Harriet tenía una aventura con su representante…