Un posto all’ombra

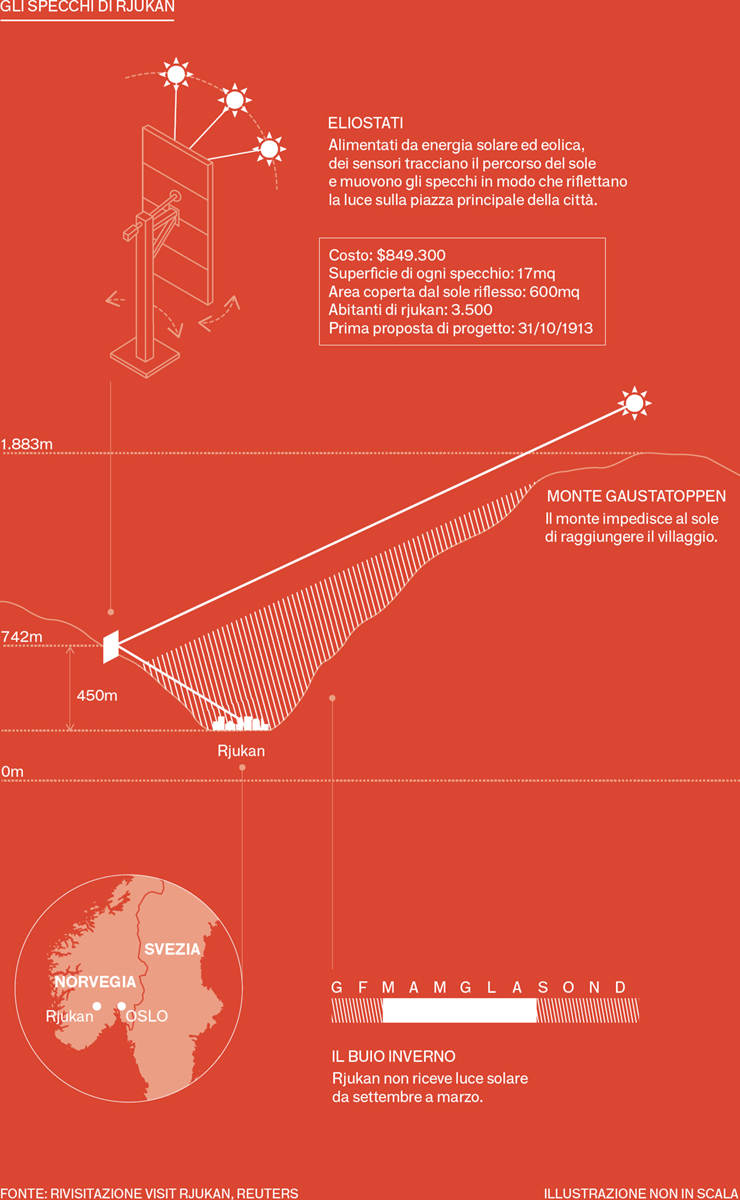

Da settembre a marzo, la cittadina di Rjukan, nel Telemark, non riceve luce diretta dal sole, nascosto dai 1885 metri del Monte Gaustatoppen. L’artista Martin Andersen ha escogitato un’ambiziosa e controversa soluzione al problema del buio, legandosi al passato industriale e tecnologico della vallata.

Martin Andersen è un artista quarantenne: un uomo di notevole altezza persino per gli standard norvegesi. A prima vista sembra gli piaccia vestire come un personaggio dickensiano: è noto per portare una coppola consumata e una lunga barba che si separa sul mento, lasciato nudo, assecondando due ciocche ben distinte. Il suo inglese ha una lieve inflessione francese, ricordo di una lunga permanenza a Parigi. Martin è nato in Norvegia ma ha vissuto la maggior parte dei suoi anni di formazione altrove. Oltre alla capitale francese, ha passato molto tempo a Berlino, in Russia e in Mali, barcamenandosi tra progetti artistici e lavoretti. Si è stabilito a Rjukan con quella che oggi è la sua ex moglie: una donna di origini algerine con cui ha avuto due figlie ormai sulla soglia dell’adolescenza. Al momento vive in una grande casa bianchissima, zeppa di ricordi dei suoi viaggi, insieme alla nuova compagna, il loro neonato e un flusso ininterrotto di amici che spaziano dagli otto ai novant’anni. Mentre fumiamo una sigaretta al riparo del suo porticato in una gelida e nevosa serata di gennaio, gli chiedo se conosce la storia di Archimede e di come, stando al mito, avrebbe difeso Siracusa usando alcuni specchi solari per incendiare le vele delle navi nemiche in avvicinamento. «Certo che la conosco» mi dice. Gli domando se crede si tratti di una storia vera o solo di una leggenda. «A dire il vero non penso sia tecnicamente possibile ma chi può dirlo con certezza, giusto?» mi risponde divertito. Quando rientriamo in casa e ci sfiliamo gli stivali inzuppati di neve, mi scopro a pensare che se non lo sa lui probabilmente non lo sa nessuno. Nel campo degli specchi solari, infatti, Martin Andersen è un’autorità.

Se non si dispone di una macchina, raggiungere Rjukan da Oslo in una serata invernale significa sedere per tre ore su un pullman che attraversa strade strettissime e scarsamente illuminate. È un ondeggiare costante per angusti tornanti cinti da muraglie di neve, illuminate a intermittenza dai fari delle macchine che procedono nella direzione opposta. Quando infine arrivo a destinazione sono le undici di sera e la nevicata che mi ha accompagnato per tutto il viaggio non accenna a placarsi. La fermata del pullman è di fronte a una piazza non più grande di un paio di campi da basket. È illuminata solo dalla luce gialla di due lampioni che ne sottolinea il carattere ordinario. Di fatto è identica a una qualunque piazza di una qualunque città di provincia in una qualunque parte del mondo. Eppure, nell’ottobre 2013, fotografie di questo luogo sono finite sulle pagine di quasi ogni grande quotidiano ai quattro angoli del mondo, dal Brasile alla Russia, dal Guardian al The Times of India. Rjukan è una città di tremila abitanti che si sviluppa longitudinalmente per una vallata nel sud della Norvegia, alla stessa esatta latitudine di Oslo soltanto 176 chilometri più a ovest. Dal 1996 è il centro amministrativo della municipalità di Tinn, a sua volta parte della più ampia regione del Telemark, dove, nella seconda metà del Diciannovesimo secolo, il pioniere dello sci Sanre Norheim ha inventato l’omonimo stile di discesa. Arrivare a Rjukan di notte, come ho fatto io, rende impossibile apprezzare la sua principale peculiarità; anche se forse «apprezzare» non è il verbo giusto. Come un drappo posato su un monumento ancora da svelare, il buio notturno cela uno dei motivi di vanto di Rjukan (anche «vanto» non è la parola più adatta). Dall’inizio di settembre a fine marzo Rjukan non riceve infatti mai luce diretta dal sole, che, appisolato basso all’orizzonte, si cela dietro i 1885 metri del Gaustatoppen, il monte più alto del Telemark. Non che avrei comunque avuto molte occasione di vederlo, il sole, dal momento che non ha mai smesso di nevicare per l’intera durata del mio soggiorno: un’alluvione di fiocchi cominciata la notte del mio arrivo e proseguita per giorni, che si è lasciata dietro più di due metri di neve. Il genere di nevicata che ammorbidisce i rumori e inghiotte la linea dell’orizzonte in un pallido bagliore. Il genere di nevicata che trasforma gli oggetti in soffici e indefinite forme di un candore indicibile.

I RAID DEL TELEMARK

Nell’ottobre del 1942, lo Special operations executive britannico lancia la prima di svariate azioni con lo scopo di distruggere l’impianto per la produzione di acqua pesante di Vemork, per impedire ai nazisti di sviluppare la bomba atomica. Un primo gruppo comandato da Jens-Anton Poulsson viene paracadutato sull’Hardangervidda, un vasto altopiano già innevato in quel periodo dell’anno, per preparare l’atterraggio di due alianti con a bordo squadre di sabotaggio. Finisce in disastro: gli alianti si schiantano nella neve, i superstiti vengono catturati, torturati e giustiziati dalla Gestapo. Poulsson e i suoi uomini, rimasti nascosti sull’altopiano, sopravvivono all’inverno cibandosi di muschi e licheni mentre il Soe organizza un’altra missione, con a capo Joachim Rønneberg e Knut Haukelid. Questa volta i rinforzi riescono a unirsi a Poulsson e raggiungere in sci la valle di Rjukan. I commando fanno esplodere i depositi di acqua pesante senza però distruggere completamente la fabbrica, e fuggono in sci. Un successivo tentativo con bombardamenti aerei fallisce, ma Knut Haukelid, rimasto in zona con altri due uomini, riesce, nel febbraio 1944, ad affondare nel lago di Tinn un traghetto su cui i nazisti stanno trasportando tutta la produzione della fabbrica, boicottando definitivamente i piani di Hitler di ottenere la bomba atomica. L’ultimo sopravvissuto degli «eroi del Telemark», Rønneberg, è morto nel 2018 all’età di 99 anni. In un’intervista del 2013 ha descritto la fuga di 400 km da Rjukan al confine svedese, inseguito da un’intera divisione tedesca con supporto aereo, come «di gran lunga il più bel weekend di sci della mia vita».

«Mentre il resto del Telemark si godeva una mattinata luminosa e frizzante, improvvisamente, un passo appena dentro la valle, ci siamo ritrovati risucchiati in un’oscura penombra.»

La neve mi ha risparmiato per un giorno soltanto, quando il cielo sopra il Telemark si è aperto, lasciando all’improvviso spazio a una cascata di raggi di sole. Quel giorno io e Paida, l’amico norvegese che mi ha messo in contatto con Martin Andersen, abbiamo passato venti minuti a liberare la sua station wagon dai cristalli bianchi. Quindi abbiamo guidato dalla sua baita, a quaranta minuti da Rjukan, fino alla città, attraverso il pallore dei laghi ghiacciati e il luccichio delle vette ricoperte di neve bagnata dalla luce del mattino. Non appena abbiamo superato la gola che dà accesso alla valle in cui si snoda Rjukan ho capito perché i locali parlano dell’assenza del sole come di una specie di piaga. Mentre il resto del Telemark si godeva una mattinata luminosa e frizzante, improvvisamente, un passo appena dentro la valle, ci siamo ritrovati risucchiati in un’oscura penombra. I pendii che un momento prima scintillavano come porcellana ora incombevano cupi e minacciosi tutto intorno a noi, eccetto per una striscia di luce non più larga di dieci metri sulle loro cime. Gli abitanti di Rjukan convivono con questo tramonto perpetuo ogni inverno dal 1905, anno di fondazione della città.

***

In quell’anno la Norvegia stava emergendo dalla dissoluzione dell’unione con la Svezia, nota come Regno Unito di Svezia e Norvegia, durata 91 anni. Cominciata nel 1814 – uno dei tanti retaggi del ridisegno napoleonico della cartina europea – quando l’alleanza terminò, la Norvegia si ritrovò a essere una delle nazioni più povere del continente. La scoperta del petrolio nel Mare del Nord, che avrebbe reso il paese uno dei più ricchi del mondo a partire dagli anni Settanta, era ancora molto in là da venire e il tenore di vita in Norvegia, specie nelle aree rurali, era ancora di un’arretratezza e di una povertà medievali. Fino al 1905, l’area dove oggi sorge Rjukan era occupata soltanto da una manciata di casupole di pietra abitate da contadini e cacciatori in lotta con i lupi, le condizioni meteorologiche e la scarsa generosità della terra. Come mi racconta Øystein Haugan, assessore alla cultura di Rjukan: «A fine Ottocento, in tutto qui vivevano meno di cento persone e quelli che non riuscivano a sopravvivere non avevano altra scelta che emigrare, perlopiù in America.» Nel giro di un decennio, tuttavia, nello stesso luogo sorgeva una città industriale di diecimila persone, molte delle quali facevano parte dell’élite dell’ingegneria scandinava. «Più che uno sviluppo lo chiamerei un miracolo» rumina Haugan. Samuel Eyde, che, più di un secolo dopo, chiunque a Rjukan chiama ancora «zio Sam», è l’uomo responsabile di quel miracolo.

Lo «zio Sam» era nato nel 1866 ad Arendal, una città costiera nel Sud della Norvegia, rampollo di una famiglia di ricchi armatori. Dopo essersi laureato presso il prestigioso politecnico di Berlino nel 1891, aveva proseguito la sua carriera lavorando come ingegnere ferroviario ad Amburgo. A 31 anni, insieme a un socio tedesco, sempre ad Amburgo aveva fondato la sua prima impresa di ingegneria – la Glem & Eyde – che in fretta crebbe abbastanza da aprire uffici a Kristiania (il nome di Oslo fino al 1924) e a Stoccolma. In quasi tutte le foto, Eyde appare come un uomo rotondo, placido e baffuto con un’espressione un po’ da sognatore. Dietro questo aspetto morbido, tuttavia, si celava un individuo estremamente determinato e combattivo, capace già allora di pensare in termini globali e desideroso di lasciare un segno nella storia del suo paese. Nonostante i molti impegni, non disprezzava la mondanità e, nella buona società di Kristiania, Eyde era noto come un ottimo conversatore e un discreto seduttore. Nel 1895 sposò la contessa ventiduenne Anna Ulrika Mörner. Un matrimonio che avrebbe annullato nel 1912 per sposare l’attrice Elida Simonsen l’anno dopo. Tuttavia era ancora al braccio della sua prima moglie quando – la sera del 13 febbraio 1903, a una cena organizzata dal primo ministro norvegese Gunnar Knudsen – Eyde incontrò l’uomo che avrebbe cambiato il corso della sua vita.

La faccia dell’uomo in questione è oggi stampata sulla banconota da venti corone norvegesi. Il suo nome era Kristian Olaf Bernhard Birkeland, uno dei più grandi scienziati nella storia del paese. Nominato sette volte per il premio Nobel, Birkeland era nato a Kristiania nel 1867 e morì a Tokyo nel 1917 in circostanze misteriose che fanno pensare a un suicidio per overdose di barbiturici. Nel 1903, ad appena 36 anni, era già la principale autorità mondiale nello studio dell’aurora boreale. Negli anni precedenti aveva guidato numerose spedizioni nell’estremo Nord della Norvegia per osservare il fenomeno, deducendo infine che la causa dell’aurora fosse la concentrazione di elettroni rilasciati dal sole e attratti magneticamente ai due poli del pianeta. All’epoca considerata ardita, la sua teoria è stata provata con certezza nel 1967 grazie a tecnologie Nasa molto più avanzate di quelle a disposizione di Birkeland. Per coprire i crescenti costi dei suoi studi, Birkeland era diventato un produttore seriale di brevetti industriali. Tra questi c’era anche quello per il cannone a rotaia elettrico, capace di produrre una scossa abbastanza potente da sparare un proiettile senza fare ricorso alla polvere da sparo. Mentre ne metteva a punto la meccanica, Birkeland aveva incontrato diversi problemi tecnici. Per esempio aveva notato che, tra gli scarti di produzione dell’intero processo, c’era anche il rilascio di una certa quantità di azoto. Se per Birkeland questo era un effetto collaterale del tutto trascurabile, si sarebbe invece rivelato una vera e propria miniera d’oro per Eyde.

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del

Novecento, la produzione agricola non era infatti più in grado di

tenere il passo con la rapida crescita demografica del pianeta, al

punto che l’eventualità di una carestia globale era presa molto

seriamente dai massimi vertici della scienza e della politica

internazionali. I fertilizzanti naturali non bastavano più a

garantire raccolto sufficiente. L’unica speranza era di riuscire a

sintetizzare fertilizzanti chimici ad alto contenuto di azoto. Dal

momento che l’atmosfera terrestre è ricca di azoto, il problema non

era tanto dove trovare l’elemento. La vera sfida era sviluppare un

sistema che permettesse di estrarne grandi quantità dall’aria a un

costo ragionevole. Per riuscirci erano necessarie due condizioni.

La prima: una grande disponibilità di energia. La seconda: una

tecnologia che, letteralmente, incendiasse l’aria, rilasciando

durante il processo enormi quantitativi di azoto allo stato

gassoso.

Essendo un uomo colto, che si vantava di essere al passo con lo

Zeitgeist del suo tempo, Sam Eyde era al corrente di questo

dibattito. Da tempo coltivava l’idea di usare il surplus

idroelettrico prodotto in Norvegia – così abbondante che,

all’epoca, si usava chiamare l’acqua «il carbone scandinavo» – per

entrare in quel business che prometteva una diffusione su scala

globale. Quello che ancora gli mancava era la seconda condizione:

un sistema capace di isolare l’azoto dall’aria. Per citare una nota

del suo diario, Eyde stava cercando «la più potente scarica

elettrica sulla terra». Possiamo solo immaginare la sua reazione

quando, alla fatidica cena del 13 febbraio 1903, uno dei suo

commensali gli disse: «Quella, mio egregio signore, posso

fornirgliela io.»

A pagina 122 edificio nel centro di Rjukan. Sullo sfondo, in cima alla montagna e nalla foto a destra: gli specchi.

«La popolazione è diminuita a ritmi vertiginosi, dai dodicimila abitanti degli anni Quaranta ai tremila attuali, e oggi la città non è che il fantasma di quella che era un tempo.»

Una settimana più tardi, il 20 febbraio 1903, Birkeland e Eyde sottomisero una richiesta di brevetto per «Modi di usare l’elettricità per produrre azoto dall’aria e altri composti gassosi». Conosciuto oggi semplicemente come «processo Birkeland-Eyde», era il primo e più importante brevetto della Norsk hydro, l’azienda che Eyde fondò due anni più tardi con l’aiuto di capitali francesi messi a disposizione dalla banca Paribas (un investimento equivalente ad appena 350mila euro di oggi). Sulle prime la Norsk hydro utilizzò stabilimenti preesistenti a Notodden, un’altra città nella regione di Tinn a circa un’ora di macchina da Rjukan, ma diventò presto chiaro che la resa dell’impianto di Notodden non sarebbe stata sufficiente a soddisfare gli ordini per il nuovo e rivoluzionario fertilizzante che ogni giorno piovevano da cinque continenti. Gli investitori francesi suggerirono quindi a Eyde di comprare i diritti di sfruttamento della Rjukanfossen – una cascata che strapiomba per 104 metri dalla costa di una montagna pochi chilometri a est di dove oggi si trova Rjukan – e di muovere lì il grosso della produzione.

È così che nacque Rjukan e che la sua cupa e spopolata vallata finì per essere colonizzata dal progresso. Nel giro di pochi mesi si costruirono strade e rotaie, architetti e urbanisti furono invitati a presentare idee per lo sviluppo e la regolamentazione della nuova città, carpentieri furono arruolati per costruire centinaia di case, fabbriche e ogni genere di struttura. Tutto questo accadeva mentre, giorno dopo giorno, sempre più persone, perlopiù ingegneri, approdavano a Rjukan da ogni angolo della Scandinavia attratte dalla prospettiva di un impiego fruttuoso. Dovunque si respirava l’atmosfera febbrile di una nuova frontiera, uno spirito felicemente catturato da un giornalista locale nel 1908: «Questo è il nostro Klondike. Rjukan è apparsa come un fungo ed è decisamente troppo disorganizzata per essere considerata una vera e propria città.»

***

Il mattino dopo il mio arrivo a Rjukan, mentre la neve non dava segni di tregua, ho fatto il mio primo giro in città. Dopo pochi passi, indicando una casa bianca appollaiata su una piccola collina, una residenza decisamente più sfarzosa delle altre, ho chiesto a Paida cosa fosse: «Era la residenza di Sam Eyde, la chiamiamo l’admini. È dove riceveva gli investitori francesi e teneva gli appuntamenti di lavoro.» La magione dello zio Sam mi spiega, fu una delle ultime a essere costruite. È posta verso il fondo della valle, in coda alla lunga e stretta serpentina di case che costituisce il corpo centrale di Rjukan. Si trova lì per due ragioni. La prima è che l’intera città è stata costruita seguendo uno schema di griglie orizzontali che delineano aree destinate a usi specifici e la casa di Eyde svettava sopra l’area destinata agli ingegneri, ovvero i nuovi «padroni» della vallata. La seconda è però ancora più cruciale. A causa della conformazione del paesaggio, più ci si allontana dal centro di Rjukan e maggiori sono le ore di sole di cui si gode durante l’inverno. Lo zio Sam, insomma, la sapeva lunga. Mentre mi trovavo a Rjukan, la casa di Eyde era utilizzata come quartier generale di una troupe televisiva. Stavano girando l’ennesima fiction su uno dei tanti orgogli locali: i «raid del Telemark». Ma prima di entrare nel dettaglio, facciamo un piccolo passo indietro.

Il Museo dei lavoratori industriali norvegesi sovrasta una gola rocciosa un paio di chilometri fuori da Rjukan e occupa i locali di quella che un tempo era la centrale idroelettrica di Vemork, la più grande del mondo al tempo della sua apertura nel 1911. In principio la sua energia era utilizzata per gli ormai famosi fertilizzanti, tuttavia, a partire dal 1934, per ragioni coperte dal segreto industriale, la Norsk hydro volle ampliare gli orizzonti della propria attività e a Rjukan si cominciarono a produrre piccoli quantitativi di deuterio, uno dei due isotopi dell’idrogeno scoperti, nel 1931, dal fisico americano premio Nobel Harold Urey. Se concentrato in grandi masse d’acqua, il deuterio dà origine a un composto comunemente noto come acqua pesante, il quale è a sua volta uno degli ingredienti fondamentali per lo sviluppo della bomba atomica. Quando il Terzo Reich invase la Norvegia nel 1940, la centrale diventò così una delle risorse più preziose per i nazisti che dirottarono immediatamente la maggior parte della sua energia nella produzione di acqua pesante. Appena i servizi segreti alleati scoprirono i piani tedeschi radunarono i loro uomini migliori per sabotare la Vemork. In particolare, lo Special operations executive (Esecutivo operazioni speciali, o Soe) britannico cominciò una serie di operazioni, orchestrate insieme ai partigiani norvegesi – tutti eccellenti sciatori, un attributo fondamentale per l’impresa – guidati da Knut Haukelid. Dopo una serie di tentativi fallimentari di fermare la produzione, il 20 febbraio 1944, i partigiani riuscirono a piazzare delle cariche esplosive sotto la chiglia della Sf Hydro, un traghetto che trasportava tutte le riserve di acqua pesante fino a quel momento prodotte dai nazisti, facendola affondare, insieme al suo prezioso carico, nel mezzo del lago di Tinn. Non meraviglia quindi che a Rjukan si celebri la storia della Resistenza norvegese. Di fronte al municipio c’è una statua in onore di un altro partigiano locale, Gunnar Sønsteby, detto «il Mento», capo della celebre «gang di Oslo» che tra il 1944 e il 1945 compì una serie di clamorosi sabotaggi ai danni delle truppe occupanti: in abiti civili posa di fianco alla bici con cui sfuggì alla Gestapo utilizzando trenta diverse identità fittizie. Appeso all’interno scorgo invece un suo dipinto in uniforme, lo sguardo fiero ma mite, e le montagne che amava sullo sfondo.

Sebbene di recente gli storici abbiano messo in dubbio la quantità e la purezza dell’acqua pesante prodotta dai nazisti a Rjukan e che questa potesse rappresentare un fattore decisivo nello sviluppo della bomba atomica di Hitler, la cittadinanza locale preferisce credere alla versione della storia in cui i loro nonni hanno giocato un ruolo cruciale nelle sorti della Seconda guerra mondiale. Non è solo una questione di orgoglio. È anche, se non soprattutto, una questione di turismo.

SPECCHIO SPECCHIO DELLE MIE BRAME

Il sole, a Viganella, pesa undici quintali, misura quaranta metri quadri e costa 99.900 euro, Iva inclusa. Poggia su un basamento di ferro e cemento armato a 1100 metri d’altezza ed è puntato sui 250 metri quadri della piazza del piccolo comune della Val d’Ossola, in provincia di Verbania – popolazione inferiore ai duecento abitanti, frazioni incluse. Prima del 17 dicembre 2006, il sole, quello vero, spariva da Viganella per 83 lunghi giorni, dall’11 novembre al 2 febbraio. Il progetto di montare uno specchio per riflettere la luce del sole nacque nel 1999 quando l’allora sindaco Pier Franco Midali fece dipingere sulla facciata della chiesa una meridiana. Gli ci vollero sette anni per raccogliere permessi e fondi. L’idea non era nuova – un paesino in Val Brembana voleva «abbassare» il monte che lo nascondeva dal sole e uno in Austria, Rattenberg, pianificò l’installazione di sedici specchi (ma dovette rinunciare per ovvi motivi di budget) – ma fu la semplicità e il costo relativamente basso del progetto di Midali che permise a Viganella di realizzarla (anche se di recente, a fine 2015, il sole artificiale è rimasto spento per un anno, per mancanza di manutenzione: è stato riacceso solo l’inverno successivo). Al contrario, semplicità e basso costo non sembrano essere priorità per la megalopoli cinese di Chengdu, che vuole sostituire l’illuminazione elettrica stradale con un’enorme luna artificiale, a «complemento» di quella vera (ma otto volte più luminosa), che rifletterà su un’area di circa cinquanta chilometri quadri la luce solare durante le ore notturne.

Dopo la guerra, la situazione di Rjukan è infatti progressivamente peggiorata. La popolazione è diminuita a ritmi vertiginosi, dai dodicimila abitanti degli anni Quaranta ai tremila attuali, e oggi la città non è che il fantasma di quella che era un tempo. La principale ragione per questo declino è che, sul finire degli anni Sessanta, la Norvegia ha scoperto di poter estrarre incredibili quantità di petrolio dal tratto di Mare del Nord sotto la sua giurisdizione. Pressoché dal giorno alla notte l’intero paese si è risvegliato enormemente ricco. All’improvviso l’acqua non era più il «carbone scandinavo» e presto l’industria del petrolio cominciò ad assorbire la maggior parte degli ingegneri sfornati dai politecnici norvegesi, proprio mentre Oslo si stava trasformando in una città sempre più sofisticata e attraente per ogni genere di lavoratore qualificato. Tutto questo avveniva oltretutto mentre la Norsk hydro – che ora era solo uno dei tanti gioielli del capitalismo locale – aveva cominciato a delocalizzare la produzione altrove. Si può ben immaginare come la combinazione di queste circostanze inflisse una serie di colpi quasi mortali a Rjukan. Come tante altre piccole comunità un tempo industriali sparse per l’Europa, Rjukan è oggi difficoltosamente alle prese con un processo di trasformazione da cui dipendono le sue stesse possibilità di sopravvivenza, per non dire le prospettive future dei suoi ormai pochi abitanti. Mentre ero lì, una delle principali preoccupazioni della cittadinanza era la proposta del governo di chiudere l’ospedale locale: un segno che la comunità si è ormai ristretta al punto da non potersi più permettere il beneficio dei servizi essenziali. Con sempre meno aziende in attività, a partire dagli anni Ottanta l’economia di Rjukan è diventata sempre più dipendente dai turisti, attratti perlopiù dalla fama dei suoi impianti sciistici e dei suoi percorsi di arrampicata su ghiaccio, da una serie di musei sparsi per la vallata e, in ultimo, dalle storie di Haukelid, Sønsteby e degli altri «eroi del Telemark», come recita il titolo di un film di Hollywood del 1965 con Kirk Douglas. E così, mentre la crisi si incancreniva, all’inizio dei Duemila qualcuno deve avere pensato che a Rjukan servisse un’idea, una narrazione di se stessa nuova di zecca, con cui catturare ancora una volta la fantasia del pubblico. Un modo appariscente di ricordare le proprie risorse al mondo. Ed è a questo punto che entra in scena Martin Andersen.

«Quel giorno – il 31 ottobre 2013 – i cittadini di Rjukan si sono scambiati sguardi eccitati e commenti sbalorditi constatando quanto fosse caldo quel sole riflesso, quanto da vicino ricordasse la sensazione di essere illuminati da un sole autentico.»

***

Per tutte le ragioni suddette, quando, nel 2002, fresco dal suo peregrinare tra Europa e Africa, un artista ventottenne si è presentato al municipio locale per discutere una bizzarra idea che aveva a che fare con il sole e degli specchi, anziché cacciarlo in malo modo, il sindaco di Rjukan ha scelto di ascoltarlo. Dopotutto, cosa aveva da perdere?

Quando Martin Andersen è arrivato a Rjukan, la prima cosa che ha fatto è stata provare a trovare una soluzione al buio che ingoiava la vallata ogni inverno. Come ricorda oggi: «Pensavo fosse una cosa bella e poetica, riuscire a portare un po’ di sole almeno in un punto, per quanto piccolo, della città. Giocare con luci e ombre, elementi così intrecciati con il dna di questo luogo. Così sono andato in municipio per spiegare cosa avevo in mente.»

L’idea di Martin era la stessa proposta un secolo prima nientemeno che da Sam Eyde. Esiste infatti una sottile linea rossa che lega l’ambizioso imprenditore che ha creato Rjukan dal nulla all’artista giramondo che ha contribuito, cent’anni più tardi, «ad aggiungere un nuovo capitolo alla storia della nostra città», per citare le parole dell’assessore alla Cultura. Una linea che passa per un articolo pubblicato il 31 ottobre 1913 sul gazzettino di Rjukan. Lo stesso articolo che Martin Andersen ha ritrovato tra i tomi della biblioteca cittadina e che ha deciso di stampare su una serie di grossi papiri come parte del suo progetto artistico. Si intitola «Sollys på Rjukan om vinteren?» («Sole per Rjukan anche in inverno?») e, al suo interno, il giornalista Oscar Kittelsen avanzava una curiosa proposta: montare degli specchi sul monte opposto al Gaustatoppen per riflettere i raggi del sole sulla città. Quando Eyde, che già aveva espresso preoccupazione per gli effetti dell’oscurità sul morale dei suoi dipendenti, lo lesse apprezzò l’idea al punto di appropriarsene e perorarla, poche settimane dopo, in un successivo articolo, pressoché identico a quello di Kittelsen, pubblicato sullo stesso quotidiano. Per concretizzare la visione che aveva preso «in prestito» dal giornalista, lo zio Sam confidava nell’infinita alchimia dell’ingegneria. Dovette tuttavia infine rassegnarsi al fatto che la tecnologia del suo tempo non era pronta per un piano così ambizioso e, nel 1928, si accontentò di installare una cabinovia che portasse i suoi concittadini sulla cima della montagna, nell’unica striscia di terreno illuminata dal sole.

Chissà come l’avrebbe presa Eyde se avesse saputo che, in un futuro nemmeno troppo remoto, la sua visione sarebbe diventata realtà. Che esattamente cento anni dopo, nella stessa data in cui era stato pubblicato l’articolo firmato da Kittelsen, la cittadinanza di Rjukan, insieme a migliaia di persone provenienti dalle valli vicine così come dalle nazioni più distanti, si sarebbe radunata – armata di sdraio e occhiali da sole – nella piccola piazza in cui ho posato il mio primo piede a Rjukan per inaugurare un sistema di specchi non troppo diverso da quello a cui aveva dovuto rinunciare. Che proprio di fronte alla statua che lo celebra come patrono della città, una folla multilingue si sarebbe goduta i primi raggi di sole invernale in un punto che non ne aveva conosciuti dalla più lontana notte dei tempi.

Quel giorno – il 31 ottobre 2013 – i cittadini di Rjukan si sono scambiati sguardi eccitati e commenti sbalorditi constatando quanto fosse caldo quel sole riflesso, quanto da vicino ricordasse la sensazione di essere illuminati da un sole autentico. Un vero prodigio. Si sono messi in fila per stringere la mano di Martin Andersen che aveva appena inaugurato simbolicamente gli specchi dando fuoco a un filo rosso con una torcia. Volevano congratularsi con lui per avere partorito l’idea dal principio e averci creduto fino alla fine. Ovunque regnava un’atmosfera festiva di gioia e spensieratezza. Ma, a dirla tutta, fino a quel momento gli specchi solari avevano diviso Rjukan più di quanto l’avessero unita. In una città di appena tremila persone le voci corrono veloci e così, dieci anni prima, quando la proposta di Andersen aveva cominciato a essere discussa, gli abitanti si erano divisi in due: chi la considerava un sogno sul punto di diventare realtà e chi un’idea demenziale. Peggio: uno spreco di denaro pubblico.

La disputa tra le opposte fazioni si incendiò ulteriormente quando l’amministrazione decise di pagare trentamila corone (poco più di tremila euro) a Martin Andersen per svolgere uno studio sulla fattibilità dell’opera e individuare il punto più adatto in cui montare gli specchi. Ovvero «la parte più complessa di tutto il progetto», per come la ricorda oggi Andersen. Martin dovette imparare tutto sul campo: nozioni sulla luce solare, sui corpi celesti, sugli specchi, ma anche concetti di ottica e di geologia. «Ci serviva» continua Andersen «un posto in cui il sole battesse 365 giorni all’anno e con l’angolazione giusta. Non è stato facile trovarlo, te lo posso assicurare.»

Mentre Andersen era impegnato nei suoi studi e in una perlustrazione palmo a palmo delle montagne che cingono Rjukan, intorno a lui divampava una piccola battaglia di provincia tra sostenitori e oppositori dell’iniziativa. Tra la prima proposta dell’idea e la sua realizzazione passarono dieci anni. Una storia lunga. Una storia che, come tutte le storie, ha i suoi buoni e i suoi cattivi.

***

Bjarne Randlev, un ingegnere di 72 anni con uno sguardo inquisitorio, vive in una villa bianca in cui non c’è neppure uno spillo fuori posto e che si trova su una leggera altura, nell’area più ricca di Rjukan, dove ogni anno il sole sparisce qualche settimana più tardi e compare qualche settimana prima che altrove. Prima di essere trasferito in Sri Lanka per un lungo periodo, Randlev ha lavorato per molti anni alla grande stazione idroelettrica oggi in disuso. Il suo compito era di tenere in funzione gli enormi macchinari della centrale durante i gelidi e ventosi mesi invernali. Rientrato a Rjukan dall’Asia e ormai in pensione da più di dieci anni, ora abita in una casa caratterizzata, piuttosto ironicamente, da una sovrabbondanza di specchi. Al suo fianco c’è la moglie, un’ex campionessa nazionale di pattinaggio sul ghiaccio. Prima che inizi l’intervista, ci tengono a raccontarmi di come siano appena rientrati dalla Florida, dove vanno ogni anno per sfuggire alle settimane più rigide dell’inverno norvegese. Nel tempo, Randlev ha fatto tutto quello che poteva per fermare la costruzione degli specchi, scrivendo caustici articoli sul quotidiano locale e aiutando a raccogliere 1300 firme di scettici come lui. La ragione, mi spiega, è che, dato il suo lavoro, ha fatto esperienza in prima persona delle condizioni estreme di questa vallata. «Non ho mai avuto nulla contro l’iniziativa in sé. Quando hanno inaugurato gli specchi ero in piazza, felice come chiunque altro. Il fatto è che quel tipo, Andersen, non sa nulla delle condizioni climatiche di qui. Il mio nemico non è mai stato lui. Il mio nemico è sempre stato l’inverno.»

A sentire Randlev, la forza congiunta di neve, ghiaccio e vento può essere così brutale da «danneggiare gli specchi in modo permanente o persino staccarli dal loro posto. Ho visto vento e ghiaccio stritolare enormi turbine, cosa credete che faranno a degli specchi supertecnologici installati in cima a una montagna?» mi chiede con uno sguardo interrogativo, a metà tra il tagliente e il divertito, quasi pregustando il giorno in cui gli elementi gli daranno ragione. «Non discuto che gli specchi siano una buona pubblicità per Rjukan. Li ho visti anch’io i giornalisti da tutto il mondo. Sono tornati a casa con le loro belle foto e una storia carina da scrivere ma, non appena è arrivato davvero l’inverno, gli specchi hanno cominciato ad avere problemi.» E, in effetti, mentre ero a Rjukan, giorni e giorni di neve costante li avevano appesantiti al punto di bloccarne il meccanismo, alimentato a pannelli solari, che li guida facendogli seguire la traiettoria del sole (è stato riparato facilmente pochi giorni dopo la mia partenza). Non che le nuvole basse e cariche di neve avrebbero comunque fatto passare molta luce solare da riflettere in ogni caso. «Gli specchi hanno funzionato per qualche settimana e poi sono diventati completamente inutili. E adesso? Quando vengono qui i giornalisti che cosa gli mostriamo? Che figura da fessi ci facciamo? È questa la ragione per cui ero contrario a buttare via così tanto denaro pubblico in un’idea del genere.»

I soldi a cui fa riferimento sono i cinque milioni di corone (circa 510mila euro) investiti nel progetto, realizzato in gran parte dalla ditta norvegese Devotek e dalla tedesca Solar tower, aziende più avvezze a montare pannelli solari nel mezzo del deserto saudita che in cima a una montagna scandinava. A ogni modo, solo il venti per cento dell’intera cifra è stata messa a disposizione dal comune di Rjukan. I restanti quattro milioni sono stati raccolti attraverso un consorzio di banche, istituzioni e fondi nazionali per l’arte e la cultura, dato che la presenza di Andersen conferiva una dimensione artistica al progetto. La stessa Norsk hydro ha contribuito con un milione di corone.

Con quei soldi, Rjukan si è potuta permettere una tecnologia che rappresenta lo stato dell’arte in fatto di specchi solari. «La qualità e l’efficienza del nostro sistema non sono paragonabili a nulla che sia stato realizzato altrove» gonfia il petto l’assessore Haugan. Per «altrove» intende Viganella, un piccolo villaggio in Piemonte piagato dallo stesso problema di Rjukan, che ha vinto la «corsa degli specchi» inaugurando nel 2006 una versione più elementare della stessa soluzione. Da allora delegazioni di Rjukan – tra cui lo stesso Martin Andersen – sono state spesso avvistate a Viganella per dare un’occhiata agli specchi italiani ma, alla fine, il progetto piemontese (costo totale: meno di 100mila euro) è stato scartato a favore di uno più costoso e avanzato. I tre grandi specchi di Rjukan sono stati costruiti in Germania e quindi trasportati in elicottero fino ai 437 metri in cima al piccolo monte di fronte al Gaustatoppen, dove sono stati installati esattamente nel punto individuato dieci anni prima da Andersen. Con una superficie complessiva di cinquanta metri quadrati, gli specchi si muovono grazie a un complesso sistema di sensori eliostatici, alimentato da un ibrido di energia solare ed eolica, che permette loro di seguire il percorso del sole all’orizzonte e di regolare alla perfezione l’angolo di riflessione così da creare un cerchio di luce la cui ampiezza (185 metri quadrati) e posizione, al centro della piazza principale di Rjukan, rimangono costanti. Alla fine, proprio come aveva previsto Sam Eyde, la tecnologia ha compiuto il miracolo.

IL PARADISO DEI SERVER

Un data centre è l’infrastruttura che coordina e mantiene le apparecchiature e i servizi di gestione dei dati di una o più aziende, la «sala macchine» su cui si appoggiano servizi come siti internet, ecommerce, email, archivi in cloud. I grandi data centre – migliaia di file di armadi, o rack, dove sono allineati i server – sono strutture industriali che richiedono enormi quantità di elettricità, generalmente fornita da combustili fossili. La Norvegia, al contrario, offre un’alternativa sostenibile ed economica: non solo produce il 97 per cento della sua energia da fonti rinnovabili, ma prevede anche un surplus significativo e prezzi competitivi per i prossimi anni, resi ancora più vantaggiosi da incentivi fiscali introdotti nel 2016. Inoltre, il paese è politicamente ed economicamente stabile e vicino (in linea d’aria e, quel che più conta, sottomarina) a Londra e Amsterdam, due tra i punti di interscambio di server provider più grandi del mondo, tanto da posizionarsi secondo (dietro all’Islanda) nel Data centre risk index, che identifica i luoghi più convenienti dove installare servizi dati. I paesi scandinavi hanno anche il vantaggio del clima, che rende meno onerose le operazioni di raffreddamento degli impianti. Sotto gli specchi di Rjukan, l’azienda norvegese Green mountain, che già opera in colocation (fornendo l’infrastruttura per aziende che portano i propri server) uno dei data centre più innovativi del mondo a Stavanger, ha aperto nel parco industriale cittadino in disuso il suo secondo sito, alimentato con energia idroelettrica e con la potenzialità di crescere pressoché all’infinito scavando nelle montagne circostanti.

***

Se Bjarne Randlev è stato uno dei suoi principali antagonisti, il già menzionato assessore della cultura Øystein Haugan – che qui tutti chiamano semplicemente il «boss della cultura» – può essere considerato come il principale alleato di Andersen. Lo incontro in un bar che amici di qui mi hanno descritto, non senza una punta di ironia, come «il più cool della città». Si trova proprio di fronte alla «piazza del sole» ed è gestito da una quarantenne americana; a suo dire gli specchi non hanno solo migliorato gli affari ma anche l’umore della clientela. Ci sediamo a un tavolo della saletta sul retro del locale. È un’altra mattina di neve e luce bianchissima, ma mai quanto la barba e i capelli di Haugan: un uomo sulla cinquantina, enorme e con una faccia che sembra appena uscita dal Valhalla.

Sopra, casa nel centro di Rjukan.

È stato lui, mi spiega, il primo a credere nell’idea di Martin. È stato sempre lui a raccogliere gli appoggi politici necessari a sostenere gli specchi anche quando il progetto è stato messo da parte per accontentare quanti «chiedevano di spendere i soldi in qualcosa di più concreto», una parola che non riesce a pronunciare senza un certo fastidio. Gli chiedo cosa lo abbia convinto così in fretta dell’idea. Mi risponde che gli è piaciuta subito perché era molto «outside the box», fuori dagli schemi. Non potevo ancora saperlo, ma durante il mio soggiorno scoprirò che, quando si parla degli specchi, questa espressione, tipica di una certa imprenditoria anglosassone, ricorre come un mantra non solo nel vocabolario di Haugan ma in quello di chiunque conti qualcosa a Rjukan. «Era anche» continua «un progetto molto coerente con la storia della nostra vallata. Rjukan è nata grazie a una nuova tecnologia, un altro esempio di idea “outside the box” e ha perfettamente senso che un secolo più tardi se ne torni a parlare grazie a un’altra idea “outside the box”. Sentiamo di aver aggiunto un nuovo capitolo alla nostra tradizione. E tutto questo grazie a un artista capace di rompere gli schemi.» Parlando di tradizione, quando l’ho incontrato Haugan stava per partire alla volta di Parigi con un dossier di 600 pagine a sostegno della candidatura di Rjukan a sito Unesco in virtù del suo passato di città industriale. «Mettere insieme il materiale e rispettare tutti gli strettissimi requisiti dell’Unesco è stata una fatica» aggiunge Haugan «ma siamo fiduciosi e ottimisti.» La sua fiducia era giustificata e nel 2015 l’Unesco ha iscritto il sito industriale di Rjukan-Notodden nella lista dei patrimoni dell’umanità.

Il boss della cultura non è il solo ad aspettarsi che questo progetto possa in qualche modo giovare alla rinascita di Rjukan. Nello stesso caffè il giorno dopo ho appuntamento con Steinar Miland: un politico del Sosialistisk venstreparti (Sv), il partito di sinistra all’opposizione, nonché membro del Consiglio regionale del Telemark. Miland sfoggia una florida barba bianca, occhiali con la montatura sottile, una giacca invernale a trama spessa e un cappellino blu da pescatore. So bene che è un cliché ma se lo avessi incontrato da bambino credo che lo avrei scambiato per Babbo Natale. Mentre sorseggiamo un caffè mi spiega come, in termini economici, gli specchi non rappresentino solo un prosieguo della ingegnosa tradizione di Rjukan ma anche un simbolo di buon auspicio per il futuro della città nel campo delle nuove tecnologie. «Se capiranno che siamo ancora capaci di pensare “outside the box”, sempre più persone vorranno investire su Rjukan. Dobbiamo dimostrargli di essere ancora capaci di realizzare grandi soluzioni tecnologiche, proprio come quando c’era qui Eyde.»

«Gli chiedo cosa lo abbia convinto così in fretta dell’idea. Mi risponde che gli è piaciuta subito perché era molto “outside the box”, fuori dagli schemi.»

Può sembrare un’aspirazione troppo ottimista per una piccola comunità montana che ha conosciuto giorni migliori, ma una sera, quando lo incontro nel suo ufficio, il sindaco di Rjukan, Steinar Bergsland, dimostra di coltivarla a sua volta: «Essere stati in grado di completare il progetto degli specchi ci ha fatto provare un senso di appartenenza e identità che non sentivamo da molto, ci ha rinvigorito l’autostima. Gli specchi rappresentano la nostra guarigione e dimostrano che a Rjukan siamo ancora capaci di realizzare opere di alta tecnologia.» Quando gli faccio notare che in realtà la tecnologia degli specchi è di marca tedesca, il sindaco non indietreggia, anzi rincara la dose: «Anche un secolo fa, la tecnologia della Norsk hydro era tedesca, ma la cosa più importante è da dove viene l’idea e, oggi come allora, l’idea è venuta da qui. Da Rjukan.» Non è solo una faccenda di orgoglio e questa volta nemmeno di turismo. È soprattutto una faccenda di affari.

Al momento, con le sue gigantesche strutture postindustriali, gli enormi tunnel scavati nella montagna già ai tempi della Norsk hydro, la grande disponibilità di energia idroelettrica e un clima perfetto per raffreddare i server, Rjukan compete per diventare una delle più grandi aree di data logging del mondo.

***

Il mio ultimo giorno a Rjukan siedo con Martin Andersen nella sua cucina. Mentre prepara il caffè, mi mostra, con palpabile nostalgia, il poster di una mostra d’arte che ha aiutato a organizzare molti anni prima a Parigi. Oggi ci sono le sue due figlie in visita da Oslo. Sono infaticabili, alte e asciutte come lui ma con i colori nordafricani della madre. Girano tra la casa e il giardino inseguendosi con alcune amiche di qui, ragazzine minuscole e diafane come la neve in cui si rotolano. È un sabato pomeriggio e Martin Andersen non deve presentarsi alla piscina dove lavora come bagnino, l’impiego che gli paga le bollette. Quando gli racconto di tutte le cose positive che ho sentito su di lui in città, per un momento arrossisce poi si scioglie in un sorriso dolceamaro. Ha lo stesso sguardo giocoso ma saggio che mi aveva colpito fin dalla nostra prima stretta di mano. La verità tuttavia è che, in questa storia, di tutte le attenzioni ricevute da Rjukan, Martin Andersen – «il tipo degli specchi» come lo chiama Øystein Haugan – è il meno soddisfatto. «Sono felice al 63 per cento» mi dice ridendo per l’arbitrarietà della cifra. «Sono felice che il progetto sia stato realizzato, anche se non come lo avevo concepito.» In effetti Martin aveva immaginato questa intera faccenda in tutt’altra maniera. «Per me gli specchi non dovevano essere uno strumento di marketing per attrarre turisti, potenziali investitori o l’attenzione dei media.» Nella sua testa, gli specchi dovevano per prima cosa essere un progetto artistico rivolto principalmente alle persone che a Rjukan ci vivono tutto l’anno. Un modo di cambiare la loro mentalità coinvolgendole in qualcosa che trasformasse le condizioni del luogo in cui abitano. «Avrei voluto che gli specchi fossero più grandi e rotondi, con una forma bella e interessante, connessa davvero alla storia e al panorama di questa vallata. Un aspetto concertato con quelli che vivono qui e non gli oggetti freddi e puramente funzionali che sono ora.» Voleva che le persone interagissero nel processo e comprendessero l’importanza di prendersi cura e di godere degli spazi pubblici. Data la storia e la struttura di Rjukan, gli abitanti «vivono isolati nelle loro case, che lasciano solo quando è strettamente necessario, muovendosi sempre in macchina, anche d’estate». Ma a un certo punto del processo, dopo avere terminato lo studio di fattibilità dell’opera e individuato il luogo migliore per gli specchi, Martin è stato via via messo sempre più in disparte. La paternità dell’idea gli è scivolata di mano e la palla è passata a politici e ingegneri, tornati ancora una volta a essere i padroni della vallata. «La mia idea non era più mia.» Rjukan aveva troppa fretta per prendersi il tempo richiesto dal progetto che aveva in mente Martin. Troppo lento, troppo complesso, troppo confuso per una città in cui se chiedi in che modo gli specchi possano essere considerati un progetto artistico ottieni la seguente risposta, altamente tautologica: «Perché sono stati finanziati dal Consiglio per le arti.» Anni fa, Martin voleva portare la luce di una stella vecchia 4,6 miliardi di anni in un posto in cui non brillava da ere ed ere geologiche. Ci è riuscito. Anni fa, Martin voleva mostrare un modo diverso di fare le cose in una vallata il cui cuore, dai tempi di Eyde, batte al ritmo dell’ingegneria. Ha fallito.

Solo alla fine, quando il progetto era prossimo

al completamento, Martin è stato ritirato dalla naftalina. Gli

hanno corrisposto 100mila corone (poco più di diecimila euro) per

l’impegno, all’incirca la stessa cifra che aveva visto nei dodici

anni precedenti, quando ha lottato, praticamente da solo, per

portare avanti le cose. Forse, gli suggerisco, lo hanno coinvolto

nuovamente perché per essere una storia perfetta da «vendere»,

mancava l’ultimo ingrediente: il freak, l’artista bizzarro e

giramondo, il «tipo degli specchi» dalle basette ottocentesche. E

mentre quasi tutti, in questa eterna lotta tra luce e buio, hanno

avuto un pezzo della torta – una ragione in più per presentarsi

all’Unesco, un nuovo argomento di cui chiacchierare a un pranzo

d’affari, delle nuove magliette, borse e tazze da mettere sul

mercato – a Martin è rimasta la fetta più amara. Non ha perso il

senso dell’ironia, però: «Come ho detto a un altro giornalista: è

stato un circo con molti clown. Immagino che io fossi l’orso

danzante.»