INTRODUCCIÓN

1. Pompeya

a) En el suroeste de Italia, inmediatamente después del Lacio que señorea Roma, se extiende la región de Campania, abocada enteramente al mar Tirreno. Atravesada en dirección a Roma o Brindis por la Via Appia, sus ciudades más importantes son Capua y Ñola, aunque otras muchas son famosas por diversos motivos, como Teano, Casilino, Cumas, Capri, Bayas…, por no hablar del ager Falernus, célebre por sus caldos. En la zona costera destaca por su belleza natural la bahía de Nápoles, el sinus Cumanus, sobre el que montan guardia en sus dos extremos el Miseno y Sorrento. Esta bahía encierra, como más significativas, las ciudades de Puzol, Nápoles, Herculano, Pompeya y Estabia. La región está dominada por el Vesubio, que proporciona una campiña rica, fertilizada por la fecundidad de los terrenos volcánicos. En la actual bahía de Nápoles, la resucitada Pompeya atrae la atención de los estudiosos y turistas. ¿Qué tiene de particular esta ciudad?

b) En la Pompeya actual, en su estratigrafía, en sus restos arqueológicos e, incluso, en los testimonios de su lengua (plasmados en los graffiti) se hallan las huellas de su desarrollo histórico, hasta el punto de que puede hablarse de una Pompeya prerromana, etrusca o samnita, de una Pompeya griega y de una Pompeya romana[1]. Fue en este último período cuando esta ciudad alcanza su carácter definitivo. En efecto, en la Guerra Social el cónsul L. Sila y sus lugartenientes hicieron de Herculano, Pompeya, Estabia y la Campania meridional en general unas ciudades y una región romana (año 89). Desde ese momento, la Pompeya samnita guerrera será la Pompeya romana y pacífica. Entonces es el momento del aprendizaje de las instituciones romanas, de la instalación de los veteranos colonos de Sila que venían de Oriente el año 80, de la paz, la vida tranquila y del olvido de los males pasados. Pompeya, desde entonces, fue una colonia, una ciudad romana más, pero que en sus edificios, en su cultura y en su lengua conservaba rasgos de su ajetreado pasado y que, en honor de Sila y Venus, bajo cuyos auspicios se pone, recibe el pomposo nombre de Colonia Carnelia Veneria Pompeiorum (Corpus Inscr., IV 787).

c) Es verdad que Pompeya no es Herculano ni Estabia, y que éstas son unas ciudades de ocio y veraneo de senadores y caballeros romanos, pero en Pompeya hay que ver también, junto a una ciudad laboriosa agrícola e industrial, con un puerto de mar de categoría internacional, de aproximadamente 15 000 habitantes (hay quien piensa en 50 000), cuando Roma tenía un millón[2], una ciudad que, en especial en sus «vilas» suburbanas y del campo, se ve llena de aristócratas romanos. Sin ir más lejos, el propio Cicerón tenía una villa en Pompeya —además de Hortensio, su gran rival en oratoria—. Tampoco eran escasos los romanos que acudían a Pompeya a buscar remedio a sus males en las termas curativas. En el verano la población de esta ciudad debía crecer considerablemente.

Fue el Vesubio quien se encargó de truncar esta paz y prosperidad.

2. El Vesubio y sus efectos

a) El 5 de febrero del año 62 a. C. Pompeya recibió el primer golpe con una serie de movimientos sísmicos seguidos que dejaron a la ciudad devastada. La región había recibido ya avisos sin consecuencias, lo que había acostumbrado a los habitantes. Pero esta vez el efecto fue terrible. Nápoles, Nuceria, Herculano habían sufrido daños de consideración. Pompeya, la más perjudicada, parece que fue el centro del cataclismo, según nos atestigua Séneca en Nat. Quaest. VI 1 y sigs. Séneca, en este capítulo, quería reanimar a los abatidos pompeyanos, desolados ante aquel espectáculo de ruinas y destrucción, cosa que pronto sucedió, pues al poco tiempo se inició la reconstrucción de la ciudad sobre los materiales recuperados de las ruinas, pues la penuria económica era agobiante. Del aprovechamiento de las anteriores ruinas para reconstruir la nueva ciudad son buen ejemplo las propiedades de Julia Félix, como indica el grafito núm. 25, convertidas, en parte, en explotaciones (baños, tiendas, viviendas), pero manteniendo como vivienda propia las habitaciones de la parte occidental con un atrio y jardín[3].

b) Fue en las primeras horas de la mañana del 24 de agosto del año 79 d. C., reinando el emperador Tito, cuando el Vesubio comenzó a extender, como un sudario, su capa de lava y cenizas sobre la campiña campania, después de una terrible explosión que registró Dión Casio, LXVI 22-23. La magnitud de la catástrofe debió de ser indescriptible, pues aunque en ningún momento Plinio el Joven fue a Pompeya (estaba en Miseno) y escribía —por petición de Tácito— bajo el afán de glorificar a su tío Plinio el Viejo, víctima en Estabia de su curiosidad científica, su descripción de los hechos —a la que remitimos al lector—, en Epist. VI 16 y VI 20, es estremecedora.

La erupción alcanzó su punto álgido el 25 de agosto, pero las cenizas siguieron cayendo hasta el día 27 en que, según Plinio, vuelve a verse de nuevo la luz del sol. Entonces es cuando se ve la magnitud de la catástrofe. Pompeya, con sus edificios y los habitantes que no habían logrado escapar, yace enterrada bajo una capa de 4 a 8 metros de cenizas y lapilli que el viento llevó en su dirección. A Herculano la había arrasado un río de lava que la había sepultado bajo 20 metros, y Estabia, aunque menos afectada, había dejado de existir junto a otros pequeños pueblos y aldeas cuyo nombre en algunos casos ni siquiera guardó la historia.

c) Los efectos en la ciudad se pueden comprobar en las excavaciones. Pero ¿qué pasó con las personas? El testimonio de Plinio nos da idea de la tragedia. Parece ser que, en Herculano, la gente se dio a la fuga ante la gran masa de lava que les amenazaba, pero, en Pompeya, los más, recordando el terremoto del año 62, creyeron suficiente —ya que ningún río de lava los amenazaba— aguardar el fin del diluvio de cenizas y piedras refugiándose en las partes más fuertes y protegidas de sus casas. Se dieron cuenta tarde del verdadero peligro. De los que huyeron, muchos cayeron bajo el efecto de los lapilli y gases mortíferos. A los que se quedaron, el derrumbamiento de su refugio o los mismos gases les ocasionaron la muerte. De todo ello la arqueología nos da buena prueba gracias a la técnica del vaciado de los cuerpos descubierta por Fiorelli en 1863. Aquí y allá aparecen personas en plena huida llevando sus objetos de valor; aquí y allá en sus refugios yacen grupos de personas reunidas en un abrazo final. Las posturas y lugar donde cada pompeyano cayó son testimonios de cada tragedia[4].

En este horrendo cuadro hay un hecho que llama la atención: el vaciado de los cadáveres petrificados y su recomposición muestra que muchos de los pompeyanos perecieron sin dolorosa agonía. Su aspecto es de haber muerto durmiendo. Esto tiene una explicación singular, como ha indicado A. Baldi[5]. Antes de la llegada de las cenizas y piedras muchos pompeyanos tuvieron una muerte placentera y dulce —si así podemos hablar—, provocada por la combinación mortífera del anhídrido carbónico (CO2) y ácido sulfhídrico. De ahí la inexistencia de gestos de dolor, de las convulsiones de una muerte violenta. Si se habla de 2000 muertos durante la erupción[6], la mortandad entre los que huían por mar o tierra debió de ser mucho mayor.

3. Las excavaciones

Pompeya dejó de existir para siempre como ciudad, pero en el recuerdo quedó viva. Después de la primera acción de los pompeyanos supervivientes de recuperar, en su mayoría inútilmente, los objetos de culto, las estatuas de los dioses y los objetos de valor, el tiempo, la hierba y los viñedos volvieron a cubrir su tierra. Los escritores testimonian su recuerdo: Marc., IV 4, 4; Estac., Silv. IV 4, 79 y sigs. Así, por ejemplo, exclama este último: «¿Creerán las futuras generaciones, cuando de nuevo las cosechas broten y estos desiertos reverdezcan, que ciudades y poblaciones yazcan bajo sus pies y que la tierra de sus antepasados haya desaparecido bajo un mar de fuego?». Es verdad que, con el tiempo, como afirma Estacio, la localización e, incluso, el nombre de Pompeya desaparecerá, pero su recuerdo quedó vivo de generación en generación en el nombre que los campesinos de la zona dieron al lugar: La Città, y en la codicia de los buscadores de tesoros y antigüedades, en particular a partir del Renacimiento, cuando se renuevan los gustos por la arqueología y la antigüedad[7], aunque la localización de la ciudad se desconocía. La auténtica resurrección de Pompeya, su excavación, se debe a un largo trabajo de años y hombres. Las excavaciones comenzaron primero en Herculano en 1707, durante el dominio austríaco, gracias a la afición de Emmanuel-Maurice de Lorena, conde de Elbeuf. Las de Pompeya se deben a Carlos III de España, rey de Nápoles, que desde 1738 dio a los trabajos de excavación una dimensión seria y científica debido al esfuerzo del español R. G. Alcubierre, a pesar de las acusaciones que contra este ingeniero se levantaron[8]. Desde entonces la resurrección de Pompeya ha continuado hasta hoy, destacando en este sentido la labor de grandes arqueólogos, como G. Fiorelli, A. Sogliano o V. Spinazzola. De nuestro siglo debemos destacar la gran figura de Amadeo Maiuri, que dirigió las excavaciones desde 1924 a 1961, trabajo que continúa, hoy día, A. de Franciscis.

Los restos de Pompeya —como los de las diversas ciudades de Campania—, habiendo quedado sepultados desde la erupción del Vesubio hasta el siglo XVIII, en que comienzan las excavaciones sistemáticas (inacabadas aún), están en un excelente estado de conservación y son una magnífica muestra de la vida de aquella parte del mundo romano en el siglo I d. C. Un viajero de hoy situado en medio de la Pompeya excavada creería haber retrocedido en el tiempo casi dos mil años.

4. Los grafitos

¿Quedan en Pompeya testimonios directos de su lengua, de sus escritos, de los libros que leían? La cultura de Pompeya debía de ser alta, pues todo el mundo, al parecer, podía leer y escribir, y de la actividad escolar —tanto en griego como en latín— dan testimonio numerosas inscripciones (cf. D, 55 y sigs.). Pero no se han encontrado libros en Pompeya, cosa que no debe sorprender, pues, como ya sugería G. Boissier[9], las altas temperaturas, las cenizas y los lapilli ardientes los destruyeron. Tampoco se encuentran tablillas de cera, medio muy usual de lectura y escritura, por la misma razón. No obstante, se hallaron en 1875 en una casa de la calle Estabia 150 tablillas de este tipo que se guardaban en la caja de caudales —un cofre de madera— del banquero L. Caecilius Iucundus. Naturalmente, el calor había derretido la cera, pero, como la punta del estilete había llegado a la madera, se han podido reconstruir en gran parte los textos, cartas de pago y recibos con las firmas de los testigos. (Cf. ZANGEMEISTER, CIL, IV, suppl. I, núm. 3340).

Sin embargo, nuestra fuente principal son las inscripciones, en particular los graffiti, textos escritos sobre las paredes al carbón (graffiti = G.) o con pintura (dipinti = P.). Es impresionante el número de ellos que pululan por todas las paredes de Pompeya, de los que se llevan publicados en el CIL más de 10 000, que son los descubiertos hasta el año 1956. De ellos, unos están escritos por la mano de gentes ociosas que plasmaron allí sus pensamientos, preocupaciones; otros, por gentes particulares que querían comunicar alguna noticia, una venta o hacer su publicidad, pero los demás son «oficiales», es decir, pasquines electorales, circenses, etc., hechos, en general, por profesionales y especialistas en ello.

La ventaja, además, de los grafitos es que pueden fecharse muy precisamente, no sólo por referencia, como fecha tope final, a la erupción del Vesubio, sino también porque se ha observado que las condiciones climáticas de Pompeya, por razones químicas, no permiten la persistencia de los grafitos en más de unos ocho o diez años de contacto con el aire. Si a esto unimos el terremoto del año 62 y la limpieza usual de las zonas de publicidad de Pompeya, tenemos un período delimitado para los grafitos, pues hay que situarlos entre el año 60 y 79 d. C.

5. Importancia e interés de los grafitos

El interés de los grafitos es vario, pero todo él dominado por una premisa básica: los grafitos están escritos —al menos los privados— espontáneamente, sin voluntad de permanencia, ni estilo ni sofisticaciones. De ahí su carácter documental casi único en muchos aspectos para el conocimiento de la Antigüedad[10]. Los principales puntos de interés a que dan origen estos testimonios pueden resumirse en tres aspectos:

a) Paleográfico, pues hasta el siglo IV solamente los grafitos y otras clases de restos, como los papiros y tablillas, pueden informarnos algo sobre el carácter de la escritura con su típica letra cursiva y su sistema de puntuación.

b) Lingüístico, porque los grafitos ofrecen en buena medida los procesos de transformación del latín vulgar, ya que, en general, proceden de personas no cultas. Con todo, como advierte Díaz y Díaz[11]: «los datos hay que manejarlos con cuidado, porque, algunas veces, los fenómenos pueden deberse a error del escritor, a poca seguridad en su conocimiento de la lengua escrita, o bien a restos del habla dialectal osca, que aún muestra algún influjo, aunque reducido, en los graffiti de Pompeya. Las grandes mutaciones, previas a la dialectalización, aparecen aquí ya anunciadas y operantes». Con todo, hay que advertir[12] que, si bien muchos de los grafitos proceden de la mano furtiva que garrapatea una injuria o da rienda suelta a su imaginación erótica en una pared —como es usual en los retretes de hoy—, no obstante otros muchos denotan una cultura elevada, cierta finura de sentimientos y un conocimiento de la lengua y los autores clásicos que nos hace tomar precauciones ante una conclusión demasiado apresurada o tajante. Basándose en estos grafitos, el estado de lengua a que los pompeyanos habían llegado nos lo ha proporcionado magistralmente V. Väänänen, Le Latin vulgaire des inscriptions pompéiennes[13]. En nuestra traducción los fenómenos gramaticales están, como es natural, regularizados y, por lo tanto, son invisibles.

c) Conocimiento de la vida diaria de los pompeyanos, sus costumbres y preocupaciones. En efecto, así como los objetos de la vida diaria, las tiendas y lugares de trabajo, los utensilios de labor, nos hablan de su vida material, los grafitos completan estos detalles, pero además nos hacen imaginar lo que pensaba un soldado de guardia, un viajero de paso por la ciudad, el sufrimiento de un enamorado desairado o las listas de letras o los días de la semana que los muchachos debían aprender en la escuela. Se completa así la información arqueológica y epigráfica oficial de una manera única al permitirnos, los grafitos, acceder al pensamiento íntimo de aquellos romanos. De ahí el valor humano y trascendental de nuestra selección que, sobrepasando todo afán anecdótico y erótico, quiere mostrar el alma de los pompeyanos como hombres y mujeres que eran.

6. El testimonio de los grafitos

De esta manera, con la combinación de los testimonios arqueológicos y epigráficos se puede reconstruir la vida entera de la ciudad. La vida social, económica, religiosa y política vive hoy día en los anuncios de elecciones, en la propaganda de los juegos, en las cuentas del banquero L. C. Iucundus, en las factorías de ropa y tintura, en la artesanía del garum, aceite, vino, en las tabernas y lupanares, en los templos públicos y en las capillas particulares de los lares. Esta descripción ha sido realizada, con todo lujo de detalles —y al ritmo de los nuevos descubrimientos de las excavaciones—, por muchos estudiosos de Pompeya desde Mau, con documentación hasta 1902, a R. Étienne, documentación hasta 1966, pasando por Tanzer, hasta 1936; Brion, hasta 1960, y otros muchos. Por ello, nosotros no vamos a hacer un nuevo intento de síntesis, sino solamente, al hilo de los grafitos que presentamos, esbozar los campos en que el erotismo, el amor o el sexo ha dejado su impronta en alguna manera.

a) En primer lugar, los soldados, que en sus ratos de ocio o en el aburrimiento de la ronda proclaman sus cualidades eróticas: «el mayor jodedor» (núm. 18).

b) Los gladiadores, héroes efímeros de la arena, que ponían en juego su vida para regocijo público, son objeto constante de la admiración de damiselas y jovencitas. De ello se jacta en particular Celado, que debía de ser la auténtica «vedette» de Pompeya, a juzgar por los distintos grafitos que a él hacen referencia como «amo», «señor» y «suspiro» de todas las mujeres: núms. 21-23. Si la rica dama pompeyana que pereció junto a los gladiadores —aparecida en el cuartel de éstos— había ido allí a rendir su testimonio de admiración a su héroe particular, es algo probable que nunca sabremos con seguridad. (Cf. ÉTIENNE, Vida…, páginas 29, 378).

c) Las elecciones también eran buena época para favorecer o descalificar al candidato según su conducta moral. En una república democrática como la pompeyana —cuyo órgano de gobierno era el ordo o consejo ciudadano—, los cargos a elegir, dejando a un lado los duumuiri quinquennales, elegidos cada cinco años y con una función similar a la de los censores romanos, eran fundamentalmente de dos tipos: los duumuiri iuri dicundo, encagados de la administración de justicia, y los dos aediles, de función subalterna de policía de mercados, orden público, etc. Su elección anual provocaba una campaña general que poblaba de grafitos todas las paredes de la ciudad. La movilización era general, pues la gente participaba a título individual o a nivel corporativo: agrupaciones de artesanos, de gladiadores, deportivas, etc. Pero también existía la postura contraria: la del que amenaza con el castigo sexual al que se oponga a su favorito (núm. 12) o el que denigra a un candidato por sus amores contra natura (núms. 16-17). La técnica más sofisticada en este aspecto es la de aquellos que, no caracterizándose precisamente por sus cualidades, se ponen a favor de un candidato como compinche de sus aficiones poco ortodoxas, de lo que son buen ejemplo los núms. 13, 14 y 15.

d) Otros grafitos son sacrales. En ellos, particularmente Venus Pompeyana es objeto de súplicas y ofrendas (núms. 5-6), se pide su protección (núms. 8-9) como diosa patrona de la ciudad: Colonia Cornelia Veneria Pompeiorum. Otras veces un enamorado la compara con su amada (núm. 7), y no falta quien desea mutilarla por la tiranía de su amor (núm. 4).

e) Las paredes podían servir para los usos más diversos. Pinturas en las paredes de Roma indicaban casas de artesanos y tenderos, y los que querían alquilar una casa, como Julia Félix, así lo hacían saber (número 25). Pero también a nivel particular cada uno podía plasmar en ella sus deseos, sus notificaciones de experiencias personales, saludos a los amigos o cartas a sus conocidos. De todo ello tenemos abundantes muestras. A Grata y a Prima se les pide fidelidad (números 48-49). De Iris sabemos, por las manifestaciones de sus admiradores, que no hacía caso de sus cortejos. Otras parejas gozan de felicidad y así se les desea (núms. 53, 56). En otras ocasiones se notifican los vicios y costumbres de amigos o enemigos (núms. 58-62) o se ponen mensajes en clave (núm. 47).

f) Los grafitos amorosos son muy abundantes y de muy distintas clases. El pompeyano tenía fama de saber amar y gozar de la vida y de los placeres del amor. La calle, en este aspecto, como dice Étienne[14], es «mensajera del amor». Claro que hay muchas maneras de entender y practicar el amor. La sensualidad pompeyana es, en muchas ocasiones, dulce, sentimental, sea el amor por un joven o una doncella. El viajero que ante la tardanza del cochero (núm. 86) se desespera usa como argumento el «fuego del amor», y la poesía del espontáneo Tiburtino (núm. 91), a pesar de su fuerte barroquismo que provocó la parodia de otro competidor (núm. 92), es de una gran fuerza sentimental, como el grafito del que manifiesta morir si se ve privado de su amor (núm. 105). También la mujer tiene su voz en esto, y la pompeyana que, posiblemente enferma, reflexiona en su soledad, desea: «tener tus tiernos brazos rodeando mi cuello y libar besos de tus tiernos labios» (núm. 106).

g) Pero también era frecuente el comercio carnal, la prostitución, de lo que dan testimonio los numerosos burdeles encontrados y los grafitos, en los que, con una técnica perfectamente establecida, se informa del nombre de la prostituta o prostituido, usualmente griego (por exotismo o por ser un lugar común de procedencia de estas chicas) o latinoparlante (núms. 29 y sigs.), de sus especiales cualidades para el cliente y, lo que es básico, su precio (por el que se conoce su calidad)[15].

h) También los grafitos son testimonio de los más variados lances de amor, expresiones de admiración hacia proezas amorosas, anécdotas sexuales llamativas, etcétera, todo un mundo de gran interés para el conocimiento de la vida sexual de la antigüedad, en el que interviene —como en pocas ocasiones— la mujer[16], como la pompeyana que manifiesta estar preñada (número 203) o haber hecho el amor (núm. 137). Aquí intervienen toda clase de perversiones y anomalías sexuales (irrumación, felación, pedicación, homosexualismo: núms. 128, 146, 148, 132…), desilusiones (números 129-130), parodias (núm. 127), etc. En ello es bastante frecuente la réplica o subscriptio a lo expuesto.

i) Muy rica es la tipología de injurias e insultos. Los rivales en el amor, los enemigos personales, los oponentes en cualquier sentido se califican de capón, bujarrón, invertido, prostituido, cunnilinguo, etc. (números 153 y sigs.) con una terminología que, en muchos casos, como los insultos, blasfemias y tacos de nuestros días[17], poco tienen que ver con la realidad mencionada. En ellos vale más la intención que la acusación concreta.

j) Tampoco carecen de interés una serie de grafifitos, de variada temática, en verso o prosa, que narran anécdotas más o menos populares de la antigüedad, como la de Pero amamantando a su anciano padre Micón en la cárcel (núm. 180), adivinanzas de oscuro sentido (núm. 184), técnica amatoria (núm. 193), prohibiciones de mear o defecar en determinados lugares (núms. 206-8), o los tres célebres dísticos del triclinio de la casa del moralista, modelo de corrección y urbanidad pompeyana.

k) Quizá sorprenda un poco, después de los tipos de grafitos que hemos visto hasta ahora, el encontrarnos con reminiscencias, imitaciones y citas directas de los autores latinos —en mucho menor grado griegos—, entre las que destacan, por ejemplo, las citas de Virgilio que se remontan, en número, a 40 aproximadamente[18]. En general, en las preferencias de los pompeyanos figuran, ante todo, si exceptuamos a Virgilio, que es su autor predilecto, los elegiacos Propercio y Ovidio. Su análisis puede proporcionar datos de suma importancia para conocer sus lecturas en la escuela, pues es indudable que muchas de estas citas son reminiscencias de ejercicios escolares, su sentido de la versificación, las variantes textuales que aportan, el grado de cultura alcanzado[19]….

l) Las representaciones fálicas. Con frecuencia, en nuestra selección de grafitos anotamos la presencia de un falo. Por ello, no estará de más advertir lo usual que es, en Pompeya, encontrarnos con representaciones gráficas de falos, príapos, faunos, etc. En ello, en principio, no debemos ver nada erótico o sexual, como ya hemos advertido al hablar de los priapeos. Pero también debemos advertir que, con la decadencia de las costumbres antiguas, se convirtió poco a poco el falo en símbolo de erotismo. En ello, Pompeya ofrece algunas de las muestras más notables[20].

7. Los grafitos y la lengua popular romana

Al señalar el significado de los grafitos para una historia de la lengua latina y romance, nos referíamos a los hechos gramaticales en general. Pero hay que contar con ellos también como documentos de la lengua popular, pues como no conocemos directamente la lengua hablada latina más que por su reflejo en obras literarias o en gramáticos, los grafitos son un documento de valor incalculable en este sentido. Si, en su mayoría, están escritos tal como se hablaba (aunque nunca escribimos como hablamos), podemos hacernos una idea aproximada de su lengua. En efecto, es creencia generalmente aceptada que el lenguaje de la calle se puede comprobar y detectar en una serie de obras que lo reflejan de alguna manera, como son la comedia, el mimo, la epigramática, la novela de Petronio, los priapeos, etc[21].. Esto es manifiesto particularmente en el campo de la lengua erótica (zona en la que incide nuestra selección de grafitos), pues aunque cada género literario tiene su propia peculiaridad, su propia «ley», de acuerdo con la cual acepta o rechaza una determinada clase de lengua, sin embargo, todos los aquí citados, en su gran variedad, son solidarios en este sentido hasta cierto punto[22], pues reflejan de alguna manera el fondo popular itálico, tanto en léxico como en procedimientos lingüísticos de ataque, invectiva o efusividad de sentimientos. Ése es el sentido, por ejemplo, de los estudios comparativos de la lengua de Petronio y los grafitos de diversos autores, entre los que destaca A. Maiuri[23], y de la conexión entre las nugae de Catulo y los grafitos tal como nosotros hemos puesto de relieve[24]. Por este camino podríamos hablar de coincidencia terminológica y lingüística con otros muchos autores como Marcial, la comedia plautina o los priapeos, aspectos menos estudiados, pero evidentes. Sin ir más lejos, aquí se podrán comprobar muchos detalles —a pesar de tratarse de una traducción— de este aspecto en la confrontación entre los grafitos y los priapeos. Baste, como ejemplo, la presencia de la amenaza sexual común a Catulo (21, 4-8; 16, 1; 97, 9-10,) grafitos (núms. 89, 12, 108, 107, etc.) y priapeos (6, 11, 17, 22, 30, 35, etc.).

Pero como no siempre se trata de agresividad, la lectura de los grafitos sentimentales (núms. 86 y sigs.) servirá de ejemplo significativo del lirismo encendido, de tono elegiaco, que, en ocasiones, ha hecho reclamar a Buecheler para ellos un origen o, al menos, dignidad elegiaca (núm. 106: CE, 950; núm. 106: CE, 949; número 98: CE, 944). De su similitud de lengua puede dar fe la comparación con la lengua de los elegiacos recogida por R. Pichon[25]. De igual forma podríamos establecer paralelos con la lengua amatoria del sermo amatorius y meretricius de la comedia[26]. Pero no es necesario. Los cuadros que hemos presentado en otro lugar[27] son suficientemente representativos. La lengua erótica de Pompeya es un reflejo fiel —no sin particularidades propias, por lo que podemos saber— de una lengua hablada que, por su realismo (términos erógenos, lúdicos, agresivos, etc.), está al nivel de géneros literarios como la sátira, el epigrama o la novela, pero que también por sublimación y por delicadeza de expresión compite con la lírica, pues toda lengua literaria, por artificial que sea, tiene su origen en la lengua hablada.

8. Nuestra selección de grafitos

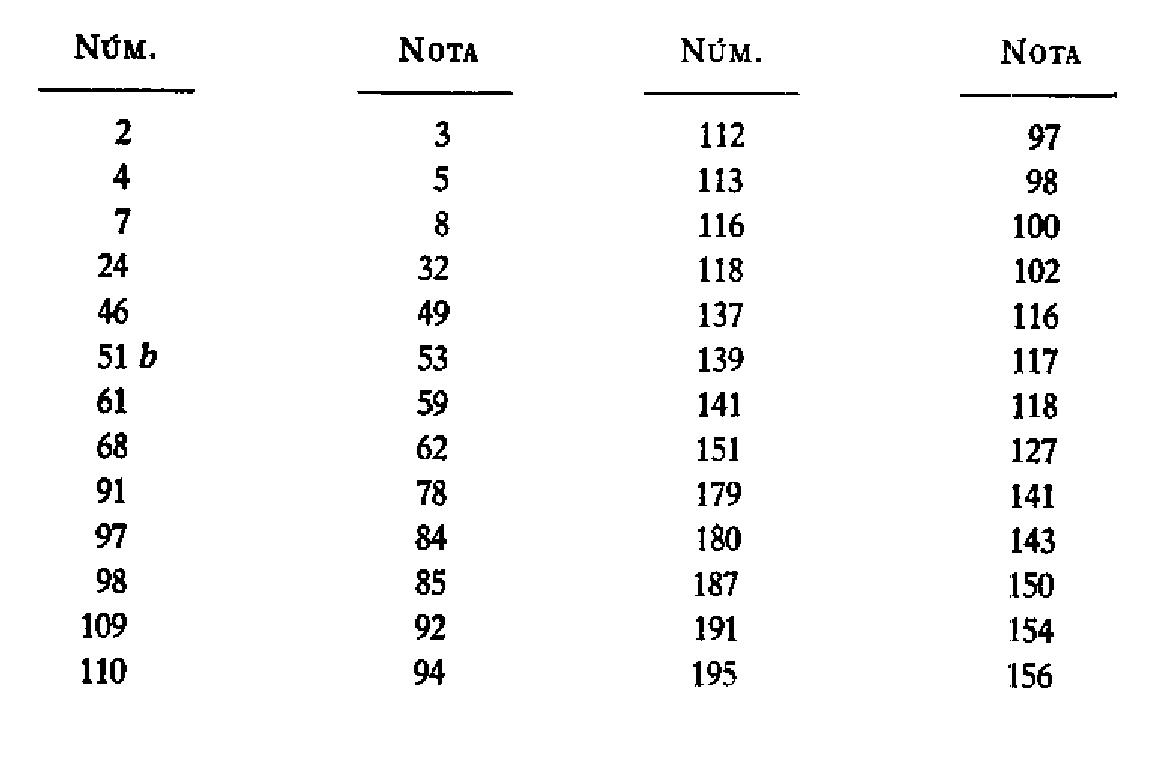

Nuestra selección quiere dar un amplio espectro de la vida, costumbres y lengua pompeyanas dentro del mundo relacionado con el amor o el erotismo en general. Por ello, agrupamos los grafitos por campos nocionales, como soldados, gladiadores, elecciones, religión, injurias, poesía amatoria, amor y sexo en general, con un volumen en cada grupo no preestablecido, salvo por las facilidades que presente el propio material. En ello nos hemos servido como texto base del CIL en los volúmenes o fascículos aparecidos hasta ahora (1970), pero como estimamos más accesible y manejable la selección de Diehl (D), utilizamos también su numeración, además de las obras más comunes que hayan publicado selecciones de este tipo de inscripciones. Por esta razón y porque estimamos de interés la comparación, introducimos también algunos grafitos de Herculano y otras ciudades romanas, cuya similitud temática y lingüística resultará reveladora.

9. El carácter de nuestra traducción

Por último, debemos indicar que, al igual que los priapeos, los grafitos aquí presentados se han editado de muchas maneras, pero nunca se han traducido, al menos los eróticos. Por ello, pedimos comprensión para esta labor nuestra (la más fácil de criticar, pues el trabajar sin antecedentes y sin contexto —en este caso, nuevos grafitos y nuevos datos o simplemente otra interpretación de determinada parte más plausible— hace extremadamente vulnerable nuestro esfuerzo) en dos sentidos. Primero, porque la temática de estos grafitos, siempre evitada por pudor o tabú, nos servirá para llegar a un aspecto del mundo antiguo generalmente desconocido, mal comprendido o evitado por falsos prejuicios y tan humano como el que más. Segundo, porque hemos hecho una traducción con todas las consecuencias. Estamos ante la lengua de la calle, de personas generalmente sin gran instrucción, que escriben como hablan, sin tapujos, pero que, en otros casos, tratan de expresar líricamente sus sentimientos. En el primer caso, flaco favor haríamos al lector si evitásemos la expresión fuerte, soez o brutal con el velo del eufemismo, pues en las connotaciones de esas expresiones está, generalmente, la fuerza de la lengua. Por ello, buscamos siempre sin prejuicios de Academia, dentro del mayor grado posible de literalidad en la traducción, la expresión española que más se acerque a la latina —tanto en el plano referencial como en el connotativo o afectivo—, tarea nada fácil, tanto por el latín como por el español. Además, notará el lector que el texto es a menudo fragmentario, inseguro, sin contexto, no seguido, lo que dificulta bastante su lectura, incluso en español. Aún utilizando los signos críticos de esta colección, hemos procurado aliviar el texto lo más posible, no señalando, por ejemplo, la separación de líneas —cuando no sea imprescindible— ni las regularizaciones y restituciones más obvias en un texto vulgar, etc. En todo caso, las restituciones más importantes del texto se advierten en las notas a pie de página, sobre todo si no están en el texto que nos sirve de base, que deberán ser muy numerosas por estos motivos y por el carácter tan específico del texto. Por todo ello, cuando al lector no le «suene» una traducción o bien ofenda sus castos oídos, piense que de ello —salvo error nuestro— sólo tiene la culpa el pompeyano anónimo que así se desahogó en una pared cualquiera de una callejuela al amparo del anonimato. Manía que otro moralista anónimo pompeyano recriminó en un dístico elegiaco: Corp. Inscr. Lat., IV, 1904:

Admiror, paries, te non cecidisse ruinis,

qui tot scriptorum taedia sustineas.

«Mucho me maravillas, pared, al no caerte hecha pedazos, abrumada por el peso de tantos ocios de escribidores».

10. Bibliografía

FUENTES:

CE = F. BUECHELER, Carmina latina epigraphica, I-II, Leipzig, 1964 y 1972 (= 1895-1897).

CIL, IV = C. ZANGEMEISTER, Inscriptiones parietariae Pompeianae Herculanenses Stabianae, Berlín, 1871, núms. 1-3339. Supp. pars I: Tabulae ceratae Pompeis repertae, Berlín, 1898, número 3340.

A. MAU, Inscriptiones parietariae et vasorum fictilium, supp. pars II, Berlín, 1909, núms. 3341-7115.

M. DELLA CORTE, Inscriptiones Pompeianae parietariae et vasorum fictilium, supp. pars III, Berlín, 1952-1970, fascs. 1-4, números 7116-10 913.

D = E. DIEHL, Pompeianische Wandinschriften und Verwandtes, Berlín, 1930.

DE = H. DESSAU, Inscriptones latinae selectae, I-III, Berlin, 1892-1916.

E. ENGSTRÖM, Carmina latina epigraphica, Göteborg-Leipzig, 1912.

W. HERAEUS, Petronii Cena Trimalchionis nebst ausg. Pomp. Wandinschriften, Heidelberg, 1909.

W. KENKEL, Pompejanische Inschriften, Leipzig, 1961.

LO = E. LOMMATZSCH, Carmina latina epigraphica. Supplementum, Leipzig, 1972 (= 1926).

NSA = Notizie degli Scavi di Antichità, Roma, 1876…

OBRAS GENERALES:

M. BRION, Pompeii and Herculanum. The Glory and the Grief, Londres, 1973.

A. W. VAN BUREN, Companion to the Study of Pompeii and Herculanum, Nueva York, 1938.

E. C. CORTI, Vie, mort et résurrection d’Herculanum et Pompéi, Paris, 1953.

R. ÉTIENNE, La vida cotidiana en Pompeya, Madrid, 1957.

G. FIORELLI, Descrizione di Pompei, Nápoles, 1875.

M. GRANT, Cities of Vesuvius. Pompei and Herculanum, Penguin Books, 1976.

W. JASHEMSKI, «Pompeii and Herculanum», en Encycl. Britannica, ed. 1975.

W. H. MARX, Claimed by Vesuvius, Massachusetts, 1975.

A. MAU, Pompeii in Leben und Kunst, Leipzig, 1908.

Pompeiana. Raccolta di studi per il secondo centenario degli scavi di Pompei, Nápoles, 1950.

H. H. TANZER, The common People of Pompeii. A study of the graffiti, Baltimore, 1939.

R. TREVELYAN, The Shadow of Vesuvius, Londres, 1976.

ASPECTOS CONCRETOS:

A. BALDI, «Elementi de epigrafía pompeiana», Latomus 23 (1964), 793-801.

P. CIPROTTI, «Die graffiti», Altertum 13 (1967), 85-94.

M. D’AVINO, La donna a Pompei, Nápoles, 1964.

M. DELLA CORTE, Amori e amanti di Pompei antica, Nápoles, 1958.

— «L’epigrafia pompeiana nell’ultimo quarantennio», en Pompeiana…

R. FREEMAN, Graffiti, Londres, 1966.

M. GIGANTE, «La cultura letteraria a Pompei», en Pompeiana…

W. HERAEUS, Kleine Schriften, Heidelberg, 1937. Cf. «Die Sprache des Petronius und die Glossen», págs. 52-150, y «Lateinischen Gedichte auf Inschriften», págs. 181-189.

A. SCALERA, «La donna nelle elezioni munizipali a Pompei», Rend. Accad. dei Lincei, V, 28 (1919), 387-405.

V. VAANÄNEN, Le latin vulgaire des inscriptions pompéiennes, 2.ª ed., Berlín, 1966.

Hay múltiples obras y artículos que tocan determinados aspectos de los grafitos. Aquí solamente presentamos una selección relacionada con los aspectos que más hemos querido resaltar. De todos modos, en las obras citadas se remite a una bibliografía muy amplia que abarca la totalidad de los aspectos.

Para la bibliografía de la lengua erótica, sexología romana, costumbres, etc., remitimos a lo ya expuesto en los Priapeos.

11. Pasajes en que el texto aquí traducido discrepa del de la edición o ediciones citadas como base en cada número