UN LUGAR LLAMADO TIERRA

DOMINGO SANTOS

En este relato, aparecido originalmente, en una primera versión, en el periódico Informaciones de Madrid, Domingo Santos toca uno de los temas más queridos por los autores de SF desde los lejanos tiempos del Mundo Feliz de Huxley: el enfrentamiento del individuo a una sociedad tecnocrática para la que lo único que cuenta es el número. Tal vez para algunos la ortodoxia de este relato sea extremista, para otros incluso discutible; pero la implícita denuncia que hay en él es algo que no puede olvidarse, si no queremos que nuestro mundo se hunda en el fango de la total impersonalidad.

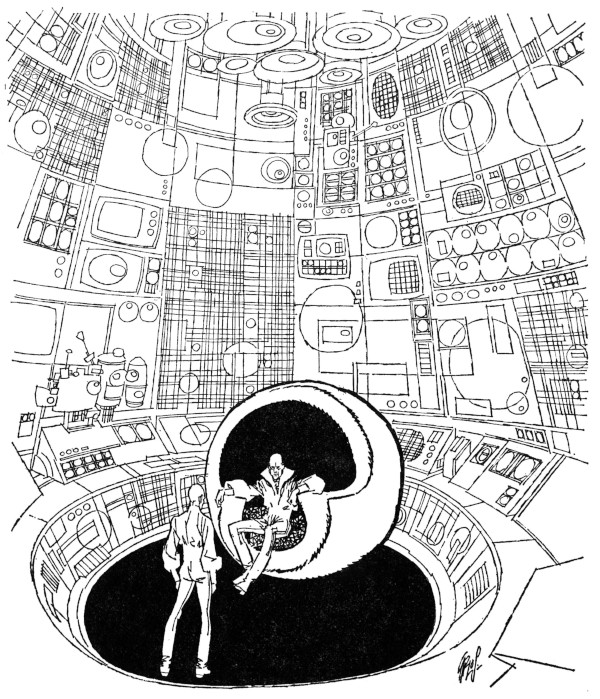

ilustrado por CARLOS GIMÉNEZ y ADOLFO USERO ABELLÁN

En verano hacía calor, en invierno frío, y de vez en cuando llovía. El sol iluminaba a menudo los días y la luna se levantaban a menudo por la noche. El sol y la luna miraban un planeta no muy grande. En él vivían unas formas. En otro tiempo se les había llamado: los hombres.

WALTER JENS,

El mundo de los acusados

I

Se llamaba Juan, aunque en la primera etapa de reorganización después del Gran Cambio le hubiera sido asignada una nueva clave de identificación: HZ.27364.V. Pero él seguía siendo Juan, porque así había sido llamado cuando era pequeño, cuando las cosas aún estaban en su sitio y el mundo era mundo. Se llamaba Juan, a pesar de que la placa de identificación que llevaba colgada al cuello se empeñara en darle otro nombre.

Era viejo. Muy viejo. Demasiado viejo quizá. Había vivido tanto tiempo que apenas recordaba ya los primeros años de su juventud. Tenía… ¿qué importaban los años que tenía? Muchos. Muchísimos. Tantos como su propio mundo.

No se ocupaba de nada en especial. Muchas veces habían intentado atraparle dentro del cepo de acero de la Nueva Organización, pero nunca lo habían conseguido plenamente. Era libre, y seguiría siéndolo mientras le quedara algo de vida. Era la única persona en todo el mundo que aún podía andar por donde quisiera, y él lo sabía. Y aquello le producía una sensación de placer indefinible, que no hubiera cambiado por todo el poder de la Tierra.

Al principio, cuando se produjo el Gran Cambio y las subsiguientes reorganizaciones que todo esto trajo consigo, existían muchos como él. Eran hombres que no podían amoldarse a ningún cambio ni ser encajados en ninguna de las nuevas tareas. La gente los llamaba «vagabundos», y se apartaba instintivamente de ellos. Pero pasó el tiempo, y poco a poco fueron siendo absorbidos por la Nueva Organización. Y los que no fueron absorbidos quedaron abandonados en un rincón y fueron muriendo poco a poco.

Ahora sólo quedaba él. Hacía mucho tiempo que sólo quedaba él. La gente se había olvidado del significado de la palabra «vagabundo», y cuando le veían lo miraban con curiosidad. Los policías de las ciudades intentaban atraparlo para meterlo dentro de la organización. Y él huía siempre, huía, huía.

Éste era su constante camino: huir. De ciudad en ciudad, siguiendo los bordes de las pistas rodantes y procurando no pisar los inmensos campos donde el trigo, el maíz, las hortalizas, las verduras, crecían abundantemente, con rapidez. Huir de un lado para otro, ajeno a todo y al mismo tiempo copartícipe de todo. Huir, huir, huir, buscando siempre algo que, lo sabía, no iba a encontrar jamás.

Estaba solo en el mundo. Pero seguía recorriendo sin cesar el camino, esperando resignadamente el que, algún día, le llegara el final.

Contaba historias. En realidad, ésa era su única ocupación: contar historias. Historias antiguas, extrañas, maravillosas. Historias totalmente desconocidas para la mayor parte de la gente. Historias que muchos no comprendían, que algunos juzgaban ridículas, y que otros tal vez imaginaban sublimes.

—Hubo un tiempo —todas sus historias empezaban con «hubo un tiempo»— en que el mundo era muy distinto a como es ahora. Aún no existían las Ciudades, ni tampoco las pistas rodantes. No existían los enormes campos de cultivo ni los viveros de engorde. La tierra estaba repartida, y los hombres la cultivaban por sí mismos. Era hermoso verlos agachados sobre el suelo, con la azada en la mano, abriendo surcos o enterrando con cuidado las semillas. Y los animales recorrían libremente los prados, pastando la verde hierba y rumiando con cuidado sus meditaciones.

La gente lo escuchaba con extrañeza. Muchos de ellos no comprendían sus palabras. No entendían el significado de algunos conceptos como azada, o semillas, o hierba. Eran cosas desconocidas: cosas antiguas, cosas olvidadas.

—Existían grandes ciudades, sí; pero también había pueblecitos minúsculos, con sus tejados rojos y sus fachadas todas blancas, recién pintadas con cal. La gente tenía entonces amplios espacios en donde moverse, en donde huir de sus semejantes y tener unos instantes de soledad. Existían grandes extensiones yermas, estériles completamente, y otras totalmente cubiertas de árboles, y otras de pasto. Había grandes parques, y jardines, y fuentes. Y también playas, y montañas, y ríos, y valles maravillosos, y cascadas, y arroyos, y…

—Pero de esta manera se desaprovechaba mucha tierra —le interrumpía entonces siempre alguien.

Y Juan, al oír aquello, callaba súbitamente. Bajaba la cabeza, y no podía evitar que una honda tristeza se apoderara de todo su ser.

—Sí —reconocía—. Así se desaprovechaba mucha tierra…

Muchos de los oyentes de HZ.27364.V eran niños. Ellos, que jamás habían oído a sus padres hablar de aquellas cosas, escuchaban maravillados las sorprendentes historias que les contaba Juan. Y le hacían también preguntas. Muchas preguntas.

—¿Jugaban también los niños de entonces?

—Sí, tenían muchas cosas para jugar. Tenían caballos, y trenes, y muñecas… Muchas cosas.

—¿Y eran electrónicos todos sus juguetes?

—Sí… sí. Habían algunos que eran electrónicos.

—Pero otros no.

—No. Afortunadamente, otros no.

—Pero entonces debían aburrirse mucho.

—¿Existían convoyes a control dirigido?

—No, no existían.

—¿Y naves de gomoplastic?

—No, tampoco.

—¿Y radares de largo alcance?

—No; no había radares, ni detectores.

—¿Y los niños asistían a la escuela hipnótica?

—No existían escuelas hipnóticas entonces. Los niños asistían a unas pequeñas escuelas donde un profesor explicaba las maravillas que hay en el mundo. Y los niños aprendían así…

Y los niños hacían preguntas, y preguntas, y más preguntas. Juan intentaba responderlas todas. Y, a medida que lo iba haciendo, una gran tristeza se apoderaba de él. Porque estaba hablando de cosas pasadas, muertas, de cosas que ya nunca volverían a existir. Era tan distinto todo aquello…

Al principio la gente le escuchaba con agrado, incluso con interés. Algunos le daban como premio a sus relatos algunos discos de cambio, y esto le permitía a Juan comprar algunas cosas. Sin embargo, con el tiempo, la gente empezó a rehuirle, y los policías vestidos con uniformes grises intentaban detenerle cada vez más a menudo. Sus historias dejaban de interesar.

Juan empezó a darse cuenta de algunos de los motivos. Realmente, su aspecto resultaba algo extraño para los demás. Llevaba la barba crecida y hacía mucho, mucho tiempo que no se había aplicado la depiladora; su vestido era de corte antiguo y estaba muy gastado en los lugares de mayor uso, estaba construido con un material distinto del actual, y además constaba de dos piezas distintas en vez de una; llevaba el pelo largo y enmarañado, y lo cubría con una extraña prenda que él llamaba sombrero; no usaba botas ajustables sino unos zapatos bajos, rotos por muchos sitios. Iba sucio y desgarbado… y a la gente eso no le gustaba.

Él intentaba hacerse comprender:

—Antes me lavaba muy a menudo, en los ríos y en los arroyos. Pero ahora los ríos han desaparecido: vinieron los hombres, y los convirtieron en grandes canales subterráneos para aprovechar toda el agua y toda la tierra, que antes cubría el agua. Ahora debo lavarme en esas casas que vosotros llamáis baños asépticos, y me da vergüenza el hacerlo…

La gente no le entendía. No entendían que no trabajara, que vistiera de aquella extraña forma, que malviviera recogiendo unos discos de cambio aquí y otros allá. No entendían que no viviera como ellos en un nicho-vivienda o en un apartamento de la Ciudad, que no trabajara como ellos ocho horas diarias en un centro de producción, en una fábrica o en un despacho. No comprendían que fuera un ser aparte, distinto por completo de todo lo demás.

Juan sabía todo esto. Sabía que era único en su especie y que, por ello, estaba completamente desplazado del mundo que le rodeaba. La gente le rehuía cada vez más; los policías vestidos de gris le perseguían incansablemente, y tenía que huir siempre de las Ciudades. Muy poca gente entendía su filosofía. Y Juan seguía contando sus fantásticas historias, sus historias maravillosas, y recorriendo constantemente su camino de Ciudad en Ciudad, andando por las orillas de las pistas rodantes, procurando no pisar los repletos campos donde el trigo, el maíz, la patata y tantos y tantos otros vegetales crecían apresuradamente, como si tuvieran prisa en morir.

Pero estaba cansado. Cansado de huir, cansado de ver gente apartarse hoscamente a su alrededor. Muchas veces había deseado terminar de una vez con aquella vida, aceptarlo todo y hundirse definitivamente en el anonimato donde eran felices todos los demás: desaparecer junto con los otros, fundirse en las normas ordenadoras del Gran Cambio. Un secreto impulso lo mantenía aún en su sitio, pero sabía que no podría resistir mucho tiempo más. Llegaría un día en el que todo terminaría para él: sería englobado, pese a todo, en la Nueva Organización, y así terminaría su vida vagabunda. Sería uno más entre tantos millones de hombres sin rostro, sin alma, sin voz. Y tal vez entonces llegaría al fin el descanso y la paz.

¿Para qué resistirse? ¿Para qué luchar?

II

—Allí está la Ciudad —le dijeron. Y Juan siguió su camino, sabiendo lo que iba a encontrar al final.

Era la Ciudad más grande del país: era la Gran Capital. Se extendía sobre más de doscientos kilómetros cuadrados de superficie, y habitaban en ella noventa y dos millones de personas. La Ciudad estaba como acostada sobre un círculo de pequeñas colinas, mirando al mar. Juan la recordaba de otros tiempos. Había sido una ciudad muy bonita, la más hermosa del país, aunque por aquel entonces no fuera aún la capital. Tenía una gran zona residencial, y un barrio antiguo muy apretado allá, junto al puerto. Las casas bajas, de menos de diez pisos, parecían escalar las laderas de las colinas como si quisieran ver mejor la azul superficie que se confundía con el cielo allá, en el horizonte. Era limpia y hermosa, de paseos anchos y alegres, con jardines, parques y árboles en las aceras.

Pero se desaprovechaba mucho terreno. Y vinieron los arquitectos del Gran Cambio, y derribaron los edificios, y levantaron en su lugar grandes torres de acero, cemento y vidrio, pistas de circulación, enormes complejos de nichos-vivienda. Desaparecieron las grandes avenidas, y los parques, y las plazas, y los jardines. De su antiguo esplendor quedó tan sólo un pequeño edificio, un antiguo templo formado por ocho largas y estrechas agujas que parecían querer apuntar hacia el cielo y que era una reliquia, la única reliquia que quedaba ya de la edad antigua, hundida, aplastada casi entre los grandes bloques de los edificios que la rodeaban.

Juan se dirigió a la Ciudad siguiendo la pista rodante del interior, la enorme arteria de la circulación que se hundía en línea recta en la geografía del país, atravesando montañas y valles. A su paso vio, como siempre, los inmensos campos de cultivo, los grandes silos, las enormes factorías de engorde de carne. Los transportes circulaban rápidamente por las pistas, y Juan los veía pasar como centellas: ¡zummm!, ¡zummm!, zummm! En el cielo, en las cuatro bandas de circulación inferior, los aéreos se entrecruzaban en rápidas intermitencias. Eran grandes sombras que cruzaban el suelo en todas direcciones, como grandes pájaros que volaran sobre los campos. Grandes pájaros. Porque los otros, los pequeños pájaros, los de antaño, los que se posaban en los árboles y le cantaban al sol, habían desaparecido ya.

Juan llegó a la Ciudad. Y, como siempre que entraba en una Ciudad nueva, la visión de aquel enorme complejo lo aturdió.

Es demasiado grande la Ciudad. Es tan sólo un inmenso conglomerado de hierro, cemento y vidrio, unido en un absurdo anhelo de llegar hasta el cielo. Las casas son miles de ojos sin pupila que permanecen fijos en el vacío, inmóviles, muertos. Allí no existe la línea curva: todo es recto, frío, cortado en seco, con ángulos duros de afiladas aristas. Las pistas rodantes se entrecruzan en sus diecisiete niveles de circulación, en todas direcciones, formando como un maremágnum de hilos, un tejido asombrosamente complejo que encierra en su caótica tela de araña a toda la Ciudad.

Sin embargo, los hombres están contentos con su Ciudad. Es —dicen— el más fiel exponente de su poder. Es un esfuerzo de titanes el haberla levantado, y ellos, sólo ellos, lo han hecho. Eso les hace sentirse poderosos. La miran fijamente, y sienten el cosquilleo del orgullo en su corazón. Es su gran obra, dicen: su inmensa obra.

Pero el hombre, dentro de la Ciudad, no es más que una hormiga. Demasiado pequeño ante los enormes edificios, demasiado pequeño ante las diecisiete pistas de circulación, demasiado pequeño ante el gran complejo inorgánico de su estructura, se siente aplastado. Ocupa apenas una pequeña celdilla perdida en aquel gran conglomerado, una habitación de unos metros cuadrados enterrada en el interior de uno de aquellos fríos bloques de acero y vidrio. Allí nace, vive, trabaja, ama y muere. Nadie apenas percibe su presencia, es sólo un rostro más entre tantos otros rostros, un número y unas letras en algún remoto Registro Central. Permanece completamente ignorado. Sólo es verdaderamente dueño de una placa de identificación, unas letras, un número. Durante toda su vida vive sujeto a ellas. Cuando muere, la placa es retirada y en el lejano Registro Central se destruye una tarjeta perforada. Como si nunca hubiera llegado a existir.

Por todo ello, Juan se sentía impresionado ante la Gran Ciudad. Antes existían en ellas sitios donde uno aún podía ir: los parques, los jardines, las avenidas. Luego, todos ellos desaparecieron, y la Ciudad se convirtió en algo inhóspito para todos los que eran como él. De esta manera huyeron al campo, buscando la libertad que en las Ciudades había desaparecido. Pero el campo también se transformó pronto: vinieron las grandes máquinas y allanaron la tierra, limaron las montañas, cortaron el curso de los arroyos, crearon los grandes campos de cultivo. La naturaleza desapareció a manos del hombre. Y ellos perdieron su último reducto, su postrer hogar.

Entró en la Gran Ciudad. Y, como siempre, se sintió impresionado ante su inmensa mole. Vio que la gente se apartaba a su paso y le miraba con extrañeza y curiosidad. Sabía que le veían distinto, más distinto que nunca. Y de repente sintió la extraña sensación de que sí le importaba el que le mirasen. Se sintió culpable sin saber por qué. E instintivamente se pegó a las paredes, procurando huir de aquellas miradas que lo atravesaban.

Anduvo sin rumbo fijo, hundido bajo los diecisiete niveles de las pistas de circulación, aplastado por los enormes edificios de más de cien pisos. Y, sin saber cómo, se encontró de pronto ante un extraño sitio que no esperaba encontrar.

Era una pequeña plaza cuadrangular, hundida como un pozo entre las altas moles que la rodeaban. Tenía unos pequeños parterres verdes, a pesar de que hasta allí apenas llegaba el sol. Y en su centro se levantaba una extraña construcción antigua, distinta por completo a todo lo que la rodeaba.

Juan se detuvo, extasiado. Había oído hablar de ella, incluso la recordaba de sus lejanos tiempos de juventud. Ahora era tan sólo un lejano e inexplicable monumento, un caduco homenaje a lo antiguo; pero en otro tiempo había sido un famoso templo, cuando los templos aún existían y la gente creía en Dios. Admiró las ocho torres circulares, delgadas y esbeltas, construidas en forma de aguja, todas ellas de piedra y colocadas paralelamente, cuatro a cuatro, unidas entre sí por unos arcos de extraña y atrevida arquitectura. Y sintió que algo en su interior se identificaba con aquel arcaico monumento que le recordaba lejanos tiempos olvidados, aquellas historias que antes solía contar.

La gente pasaba indiferente a su alrededor, sin conceder apenas importancia a nada. Oyó a alguien que decía:

—No sirve para nada. Es un desperdicio inútil de espacio. Pero pronto lo derribarán: han destinado el lugar para un nuevo bloque de viviendas…

Juan sintió una fuerte punzada. Miró nuevamente aquellas altas y afiladas torres, extrañamente barrocas frente a la fría funcionalidad de los edificios que las rodeaban. No, no era posible. No podían hacer aquello con lo único que quedaba del viejo mundo perdido.

Alguien le dio unos suaves golpes en el hombro. Juan se volvió. Un austero hombre vestido de gris, alto, frío, severo, lo miraba fijamente, con la autoridad que le daba su uniforme.

—¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué va vestido de esta extraña manera? Vamos, muévase, diga algo. Muéstreme su placa de identificación.

III

Bien, de nuevo había llegado.

Eran muchas las veces que alguien le había detenido de aquella misma manera, formulándole aquel mismo tipo de pregunta. En cada Ciudad, en todas las ocasiones. Siempre hasta entonces había intentado eludirlas, siempre se había defendido como había podido de aquel ataque directo.

Pero ahora era distinto.

Miró hacia atrás, hacia las ocho torres circulares del antiguo monumento.

—Me llamo Juan —dijo.

El policía era alto, mayestático. Frunció ostensiblemente el entrecejo al oírle.

—¿Juan? No conozco este nombre. ¿Dónde está su placa?

Juan, como cualquier ciudadano que hubiera sobrevivido al Gran Cambio, llevaba una placa de identificación colgada del cuello, una placa que no podía ser arrancada. La mostró.

—Bien —dijo el hombre del uniforme gris—. HZ.27364.V. Bien. ¿Dónde vive?

Juan hizo un gesto vago.

—Por ahí. En cualquier lugar.

Sobre las diecisiete pistas de circulación, los transportes pasaban rápidamente de un lado para otro, en todas direcciones, presurosos, centelleantes. Las sombras de los grandes pájaros metálicos cruzaban el suelo, deformadas por la perspectiva.

—Esto no es una respuesta —dijo el policía—. Todo el mundo tiene su ficha de trabajo. Todo el mundo trabaja. ¿Por qué va vestido de este modo tan extraño?

—Es toda la ropa que poseo.

—¿Y por qué no ha solicitado que le den otra en el departamento de vestido?

Juan se encogió de hombros.

—¿Para qué? No me hace falta. Aún tengo ésta.

El policía gris estaba perplejo.

—No lo comprendo —murmuró—. Dice que no vive en ningún sitio determinado, no tiene ficha de trabajo, no posee otra ropa que ésta para cubrirse ni le interesa poseerla. ¿Qué es lo que hace? ¿De dónde viene?

Juan dudó unos momentos. En otra ocasión hubiera sorteado de alguna manera aquellas preguntas. Hubiera contado alguna de sus historias, su historia, y hubiera convencido quizá al policía de que era feliz así. Sin embargo, ahora, las cosas habían cambiado. Ya no era feliz viviendo de aquel modo. Le hacía falta algo más. Lo había sabido desde que entrara en la Ciudad, desde que viera aquel viejo monumento y oyera que se proyectaba derribarlo para construir sobre sus ruinas un aséptico bloque de ciclópeas viviendas. Lo antiguo se desmoronaba para dejar paso a lo nuevo. Su época había pasado ya.

—No importa lo que haga ni de donde venga —dijo—. Los hechos son bastante claros para usted. No tengo tarjeta de trabajo, no tengo asignado domicilio fijo, no tengo ropa decente que ponerme. Soy un vagabundo. ¿Qué piensa hacer conmigo?

El policía dudaba.

—¿Vagabundo? —murmuró—. No conozco esta palabra. —Vaciló—. Espere un momento: avisaré a mis superiores.

Juan esperó.

Un transporte plateado se detuvo junto a los dos hombres, y un tercero descendió de él.

—¿Ése es el hombre? —preguntó.

—Sí —dijo el policía.

El recién llegado examinó atentamente a Juan. Juan se sentía tranquilo. Ahora, después de tanto tiempo, sentía por primera vez una gran laxitud. Por fin, la Nueva Organización había vencido.

—¿Es cierto que no tiene ningún destino de trabajo?

—No, no lo tengo.

—¿Por qué?

Una leve sonrisa vagó por los labios de Juan.

—En mis tiempos —dijo—, el hombre no estaba obligado a trabajar. Podía escoger libremente lo que quisiera: era algo potestativo. Yo elegí algo que no me atara a nada ni a nadie, que me dejara libre para ir y venir a donde quisiera y como quisiera. Escogí ser vagabundo.

—¿Vagabundo? No conozco esta palabra.

Juan miró al policía.

—Es verdad, ahora ya no existe. Pero hace tiempo sí. Y era una palabra maravillosa.

—¿Y qué hacía un vagabundo? ¿Qué es lo que hace usted?

—Nada. Un vagabundo se limita a recorrer el mundo de un extremo a otro, sin lazos que le aten a ninguna parte. Se detiene en cualquier pueblo, y ayuda a alguien a realizar sus tareas más pesadas a cambio de un poco de comida, unas monedas, un techo para dormir. Eso es lo que hace un vagabundo.

—¿Y no tiene residencia fija? ¿Ni trabajo concreto?

Juan se encogió de hombros.

—El mundo entero es su residencia. Cuando no puede cobijarse bajo un techo, el vagabundo se tiende en pleno campo, debajo de un árbol. En las noches frescas del verano es hermoso mirar directamente al cielo y contemplar las estrellas del firmamento hasta dormirse. Es muy hermoso.

—No comprendo sus palabras.

—Lo sé. Ahora no existen los pueblos, ni existe el campo, ni existen más árboles que los de las plantaciones. La gente no se tiende cara al cielo para mirar las estrellas. No hay establos, ni heniles, ni granjas. Por eso ya no existen vagabundos. Por eso usted no comprende.

El hombre asintió con la cabeza.

—No se preocupe —dijo—. Le daremos alojamiento y trabajo. Todo el mundo tiene derecho a alojamiento y trabajo. No comprendo cómo ha podido usted vivir tanto tiempo sin ninguna de esas dos cosas.

—Yo tampoco —dijo Juan. Y miró nuevamente las ocho torres del viejo edificio—. ¿Es cierto que van a demolerlo? —preguntó.

—Por supuesto que sí —dijo el otro—. Fue una incomprensible debilidad el conservarlo. Es antiestético, voluminoso e inútil. Será más práctico un nuevo bloque de viviendas.

Juan tenía lágrimas en los ojos.

—Sí —reconoció—. Será más práctico.

El transporte plateado los condujo a través de la Ciudad, por desconocidas pistas de circulación. Era la primera vez que Juan subía a un transporte, y la sensación le desagradó. Iba demasiado aprisa. Además, no comprendía cómo podía sustentarse ingrávido a unos centímetros del suelo, y correr siguiendo el trazado de la pista de circulación sin que nadie lo guiara, orientándose por lo que el otro hombre llamó «pista magnética». Era algo sumamente extraño, como todo lo que gobernaba la Gran Ciudad.

Así llegaron ante un edificio exactamente igual por fuera que todos los demás edificios, y el transporte se salió de la pista y fue a colocarse en el nivel inferior, junto a la puerta de entrada. El hombre que había acudido a buscarle descendió, y Juan le siguió.

—¿Qué es eso? —preguntó.

—El Control Central de la Ciudad —dijo el hombre—. Entre.

Juan entró. Dentro olía a antiséptico. Su olfato, acostumbrado a los mil olores de la tierra virgen, de los prados, de las riberas de los riachuelos desaparecidos, se sintió herido ante aquella total ausencia de olor, no, ante aquel olor extraño que pretendía anular todos los demás olores. Apenas hubo transpuesto la puerta, una cortina de haces invisibles le quemó con sus radiaciones toda la piel y ropa, liberándole de cualquier germen o parásito que pudiera llevar consigo. Así purificado, pasó al interior.

El edificio estaba lleno de corredores brillantemente iluminados. El hombre que le acompañaba lo condujo hasta una pequeña cabina. La gente circulaba rápida a su alrededor, eficientemente, sin apenas prestarles atención. Sólo algunos le dirigían una breve mirada de curiosidad, para volver casi inmediatamente la vista al frente y seguir su marcha presurosos, como si quisieran recuperar el precioso segundo que acababan de perder contemplándole.

La cabina donde entraron era un ascensor. Su rápida subida puso un temblor en las piernas de Juan, el zumbido creó un eco doloroso en sus oídos. Pero todo cesó rápidamente. La puerta se abrió de nuevo y Juan y su acompañante se encontraron ante nuevos pasillos que recorrer.

Al final penetraron en una gran estancia. Era una nave amplísima y muy bien iluminada, donde trabajaban no menos de trescientas personas, inclinadas sobre sus mesas de trabajo colocadas en dobles hileras. No levantaron la cabeza al oír abrirse la puerta. El hombre que acompañaba a Juan se detuvo frente a un tablero lleno de botones y pulsó uno de ellos. Al fondo, como movido por un resorte, un hombre se puso en pie. Juan tuvo la sensación de que el pulsador había accionado un oculto mecanismo en aquel cuerpo, poniéndolo en funcionamiento al recibir el impulso.

El hombre atravesó toda la habitación y llegó junto a ellos. Dirigió una rápida mirada a Juan; después se volvió hacia su acompañante.

—¿Qué ocurre?

—Este hombre —dijo el otro—. Ha sido hallado junto al antiguo templo, el que va a ser derruido. Dice que no tiene domicilio fijo ni ficha de trabajo. Dice que es algo que él llama «vagabundo».

—¿Vagabundo? —el hombre hizo un gesto de extrañeza.

—Sí. Habrá que buscar sus antecedentes en el Control Central. No comprendo lo que sucede.

El otro asintió con la cabeza.

—Voy a comprobarlo. Realmente, es muy extraño. —Miró a Juan—. ¿Vagabundo? Bien, siéntese un momento. Voy a investigar.

El otro hombre se fue, y Juan se sentó en un rincón. En la enorme nave, las trescientas personas trabajaban incansablemente, inclinadas sobre sus mesas, realizando un trabajo completamente desconocido para él. Juan tuvo la impresión de que cuando terminara la jornada sonaría un timbre y todas ellas se desconectarían automáticamente y quedarían allí, inmóviles, frías, muertas, hasta que al día siguiente un nuevo timbre volviera a conectarlas para que reanudasen el trabajo, hasta que otro timbre las desconectara de nuevo, para volver a conectarlas al día siguiente, y así una, y otra, y otra vez, hasta el infinito, en una cadena sin fin. Luego desechó aquellas ideas de su cabeza. Se hundió un poco más en el asiento, y esperó.

Permaneció sentado durante mucho tiempo, mientras en la gran habitación los hombres y las mujeres trabajaban afanosamente, embebidos en una tarea que le era completamente desconocida.

Sentado allí, en aquel rincón, con los ojos fijos en las grandes mesas y la mente inquieta, se preguntaba en qué y para qué trabajarían aquellos hombres y mujeres. Lo que harían, lo que buscarían con aquella tarea. Quizá ni ellos mismos lo supieran. Recordaba las palabras que había oído pronunciar en una ocasión a un hombre importante, allá en los principios del Gran Cambio: «El hombre, solo, no es nada. Es la comunidad la que vale. Por eso todos debemos trabajar unidos para la comunidad. No importa que no sepamos lo que hacemos, no importa que trabajemos automáticamente. Debemos pensar que nuestro trabajo quizá no sea importante en sí mismo, pero que, a lo largo de miles, de millones de manos, lo que hacemos tendrá una utilidad común. Individualmente no somos nada, pero conjuntamente somos todopoderosos. Ésta es nuestra fuerza».

Ahora, ante Juan, los hombres y las mujeres trabajan sin descanso en algo que quizá no comprendían, en algo desconocido que para ellos se había vuelto rutina. En otros tiempos, Juan hubiera pensado que aquello era algo denigrante para el ser humano, pero ahora sus ideas habían cambiado. Quizá era él quien estaba equivocado. Quizá en aquella actitud ante la vida, en aquel conformismo de los demás, estuviera la verdadera felicidad. Tal vez no valiera la pena amargarse por algo que no se comprendía. Tal vez, si intentara una prueba…

La Nueva Organización era maravillosa, sin duda, puesto que había prosperado. ¿Tenía algún motivo el luchar contra ella en vez de dejarse arrastrar?

En las industrias, el hombre de la Nueva Organización trabaja. Está parado ante una enorme máquina. Cada treinta segundos exactamente, levanta un brazo y mueve una palanca que tiene ante sí, esperando a que se produzca un chasquido. Entonces suelta la palanca, retira una pieza de metal y se inmoviliza. Vuelve a esperar treinta segundos. Levanta nuevamente el brazo y mueve la palanca. Aguarda el chasquido, retira la pieza y espera. Treinta segundos más.

Así siempre. Hora tras hora. Día tras día. Año tras año. Una y otra vez, sin cesar. Continuamente. Hasta que es relevado de su puesto por otro hombre, que seguirá realizando en su lugar aquella misma operación, una y otra vez, durante toda su vida.

En las oficinas, sentados ante las grandes máquinas, los empleados de la Nueva Organización esperan. Cuando se enciende una luz verde en la máquina, introducen una ficha perforada en una estrecha ranura. Luego aguardan. La máquina rumia ruidosamente lo que ha recibido, y lo engulle. Se enciende de nuevo la luz verde. Y el operario introduce otra ficha.

Una y otra vez. Sin descanso. Sin el menor momento de reposo.

En los controles, en los lugares de responsabilidad, los hombres de la Nueva Organización están sentados ante una gran pantalla cuadriculada. Cada cuadrícula significa un hombre. Silenciosamente, calmosamente, aguardan a que se encienda alguna luz, señal de que alguien les necesita. Cuando esto ocurre, pulsan un botón. Averiguan los motivos de lo que ocurre. Si es de su competencia, dan la solución; si no, informan a sus superiores. Cuando todo ha quedado solucionado, la luz se apaga. Y de nuevo la espera.

Todo esto miles de veces, millones de veces. Durante toda la vida. Sin la menor variación.

Éste es el resultado del Gran Cambio, el gran poder de la Nueva Organización. Todos los hombres son de este modo felices: tienen ante sí un trabajo y una seguridad. ¿No es maravilloso el Gran Cambio?

El hombre que recibiera a Juan se levantó, allá al fondo de la gran nave, y avanzó hacia él. Llevaba una pequeña cartulina en la mano.

—HZ.27364.V —leyó.

—No —dijo él—: Juan.

—No importa —respondió el otro—. Es correcto. Sin embargo, ocurre algo extraño aquí. No tiene usted filiación laboral ninguna.

—Lo sé —dijo Juan.

—En nuestra Organización —dijo el hombre—, su caso no puede existir. Todo ciudadano tiene su filiación laboral. Mírelos a todos —señaló hacia atrás—: cada cual tiene su trabajo específico. ¿Cómo ha podido usted vivir hasta ahora?

Juan hizo un gesto ambiguo.

—No vale la pena que se lo cuente. No lo entenderá.

El hombre estaba perplejo. Miró la ficha perforada que tenía entre sus dedos. Para él, aquélla era una situación enteramente fuera de lo normal. Casos como aquél sencillamente no se presentaban.

—Es preciso que vaya a hablar con el Ordenador —dijo—. Su caso debe ser resuelto inmediatamente.

IV

El Ordenador estaba sentado frente a una gran pantalla cuadriculada. Era un hombre importante, pues controlaba toda una sección especializada dentro de la Gran Ciudad. De su supervisión dependía que el trabajo se llevara a cabo correctamente o no, que siguiera el ritmo establecido, que la calidad fuera la deseada. Y ello repercutía directamente en el buen funcionamiento de todo el conjunto laboral.

Algunas veces, uno de los pequeños cuadraditos de la pantalla se encendía, indicando la existencia de alguna anomalía en cualquiera de los departamentos que estaban bajo su supervisión. Entonces era tarea suya el solucionar lo más rápidamente posible aquel fallo y hacer que todo volviera a marchar correctamente en el menor tiempo posible.

En la gran pantalla que tenía ante sí se encendió de pronto uno de los cuadrados. El Ordenador conectó rápidamente el canal central de comunicación, enlazándolo directamente con el centro correspondiente.

—Emergencia —dijo una voz impersonal—. Envío toda la documentación.

Hubo una pausa. Poco después, una máquina escupía una larga hoja de papel apretadamente escrita. El Ordenador apagó la luz de la pantalla. Luego cogió la hoja de papel y la leyó.

—¿Usted qué es lo que hace? —le preguntó Juan al hombre que había sacado su ficha—. ¿Cuál es su misión aquí?

—Esta oficina es la de control de las patrullas de vigilancia y represión —dijo el hombre—. Yo estoy a cargo de una de sus secciones. A veces, ¿sabe?, ocurre que alguno de nosotros sufre algún desajuste emocional, algo que lo incapacita para su trabajo o para sus funciones normales de ciudadano. Los hombres que están aquí recogen entonces las señales que les envían los agentes ambulantes de vigilancia y, una vez clasificadas y ordenadas, me las envían a mí.

—¿Y usted qué hace con ellas?

—Las examino. Si son de trámite, dejo que las máquinas resuelvan. Si presentan alguna dificultad, remito los informes a mi correspondiente Ordenador.

—¿Y el Ordenador qué hace?

El hombre se encogió de hombros.

—No sé más. Yo sólo conozco lo que se refiere a mi trabajo.

El Ordenador leyó atentamente el informe recibido. El caso era realmente extraño, pensó con un deje de sorpresa. No entraba dentro de su capacidad. Sería preciso pedir instrucciones.

Revertió el canal de enlace y dio una orden a través de la máquina.

—Que me traigan a ese hombre. Debo hablar con él.

Luego empezó a preparar el informe que, a su vez, debería enviar al Ordenador General.

Juan se sentía desorientado. Desde que entrara en la Gran Ciudad había sido llevado incesantemente de un lado para otro, sin saber a dónde. Ignoraba el lugar en que se encontraba ahora. Había recorrido multitud de pasillos, había atravesado innumerables puertas, e ignoraba por qué y para qué.

Ahora se encontraba ante una puerta más. Había pasado por grandes estancias, donde cientos de personas trabajaban sin descanso, inclinadas ante sus extrañas máquinas. Todas iguales, todas reproducciones de sí mismas. Sin la menor diferenciación.

Atravesó aquella nueva puerta y se encontró en una sala mucho más reducida que las anteriores. Allí, tras una gran mesa llena de botones situada frente a una enorme pantalla, un hombre le observaba.

El Ordenador le hizo un gesto con la mano, indicándole que pasara.

—HZ.27364.V —dijo. Juan pensó que nunca hasta entonces había oído tantas veces, en un mismo día, aquellas siglas que le costaba identificar como las suyas propias—. Entre.

Juan avanzó unos pasos. La enorme mesa, la gran pantalla, le imponían un cierto respeto. Nunca había visto nada tan grande como lo que estaba viendo ahora. Hasta aquel momento había permanecido siempre fuera de los engranajes de la gran maquinaria administrativa de la Ciudad. Ahora, por primera vez, veía sus entrañas.

—Me llamo Juan —dijo, como si con aquello quisiera defenderse. Aunque sabía que aquellas palabras habían perdido ya todo su valor.

La Ciudad es como un inmenso engranaje que gira, gira y gira. Su interior está lleno de ruedas. Hay ruedecitas pequeñas, medianas, grandes, y todas están unidas en un solo conjunto. Todas giran a un mismo ritmo; la una mueve a la otra, y esta interacción hace que todo el complejo en pleno se mueva también. Todas son pues necesarias, todas son imprescindibles.

La Ciudad es como una gran central nerviosa. Existe un nervio central, y ese nervio se bifurca, y vuelve a bifurcarse otra vez, y se bifurca de nuevo, una, cien, miles de veces, hasta llegar a los pequeñísimos nervios que se encuentran a flor de piel, los nervios detectores y los transmisores. Entonces, cuando algún agente externo excita uno de esos nervios, es todo el complejo el que se pone en marcha, y la sensación va ascendiendo, como en una gran cadena, hasta llegar al motor central.

La Ciudad es como un engranaje, como una central nerviosa. Hay ramificaciones por todas partes. Las ruedas giran, giran, giran. Minúsculas ruedecillas, pero al mismo tiempo importantes ruedecillas. Aisladas, una a una, no son nada, pero juntas lo forman todo. Y ésta es su única y verdadera importancia.

—Su caso es algo fuera de lo normal —dijo el Ordenador—. Usted, HZ.27364.V, ha permanecido hasta ahora fuera de la Nueva Organización, y esto es algo ajeno a toda lógica. Desde hace mucho tiempo ya no existen los hombres como usted.

—Sí —dijo Juan con una cierta tristeza—. Ya no existen…

—Hubo un tiempo —dijo el Ordenador— en que sí existía este tipo de personas. Lo recuerdo aún de cuando era joven, de cuando fuimos todos asimilados al Gran Cambio. Ellos eran seres aparte. Al principio se les llamó inconformistas: no querían vivir como los demás, no querían aceptar las leyes de la Nueva Organización porque decían que no les gustaban. Durante mucho tiempo permanecieron como una resaca de la inorganización anterior al Gran Cambio. Pero luego, poco a poco, fueron siendo asimilados por la Nueva Organización o murieron. Creíamos que ya habían desaparecido por completo.

—Aún existo yo.

—Sí —dijo el Ordenador, pensativo—. Aún existe usted. Y ahí está lo curioso.

Juan miraba fijamente la enorme pantalla subdividida en infinidad de pequeños cuadraditos. Pensaba en que aquello era un mundo, en que cada pequeño cuadrado tal vez representaba una Ciudad. Cada cuadrado encerraba dentro de sí a millones de seres. Por unos momentos le vino una idea a la cabeza: ¿quién gobernaría todo aquello? ¿Quién estaría frente a la pantalla que reuniera en una sola a todas las Ciudades del mundo?

—He pensado mucho en el Gran Cambio —dijo Juan—. He hablado con muchas de las personas integradas dentro de la Nueva Organización, y todas ellas me han hablado de lo maravilloso que es este nuevo mundo. Al principio, cuando se implantó el Gran Cambio, todos sus defensores hablaban de que se iban a lograr grandes cosas. Hablaron de estabilidad, de trabajo, de alto nivel de vida. Dijeron que el mundo sería un nuevo paraíso para el hombre. ¿Lo han conseguido realmente?

—Sí —dijo el Ordenador—. Vea a nuestro alrededor. Todo lo que se prometió ha sido conseguido con creces. No existe la inestabilidad social. Cualquier ciudadano tiene el derecho y la oportunidad de trabajar, y es remunerado por ello. No existe la explotación ni el paro obrero. Ha desaparecido el hambre, y la miseria no se conoce en ningún lugar del mundo. Todo hombre o mujer sabe que tiene su porvenir asegurado desde su mismo nacimiento. ¿No cree que esto es haber conseguido todo lo que se prometió?

Juan pensó en los inmensos campos de cultivo, en las grandes factorías de engorde de carne, en los inmensos edificios de nichos-vivienda. Y recordó el mundo de su infancia, los grandes espacios abiertos, los campos, los ríos y las montañas.

—Sí —dijo—. Tal vez se haya conseguido. Pero ¿a qué precio?

El Ordenador hizo un leve gesto de indiferencia.

—Para conseguir algo siempre hay que dar algo a cambio —dijo—. Ya se sabe: es algo natural.

—Sí —repitió Juan como un eco—. Es algo natural…

Juan había vivido mucho, y había visto también muchas cosas en su peregrinar. Había visto a los hombres actuar como máquinas, moverse como máquinas, divertirse como máquinas. Había intentado hablarles. Había intentado comprenderles y hacerse comprender. Y había fracasado.

Era un mundo completamente distinto a aquél en el que había vivido. Era quizá un mundo consciente de sí mismo, eficiente, organizado, pero también era un mundo absurdo, mecánico, frío. Aunque tal vez fuera que no sabía comprenderlo bien. Era muy viejo: quizá sus ideas fueran caducas y estuvieran equivocadas. Se sentía ya cansado de hablar sin obtener ningún resultado. Quizá los otros, los creadores del Gran Cambio, fueran los que tuvieran razón. Por una vez, podía escuchar.

—Hábleme de su mundo —pidió al Ordenador—. Cuénteme sus excelencias. Quiero saber todo lo que hay de bueno en él.

—Está bien —dijo el Ordenador—. Se lo explicaré.

En la Nueva Organización existe un trabajo para cada ser humano.

Éste es el principal factor que ha llevado al éxito al Gran Cambio. En el mundo existen equis hombres: luego, han de existir también como mínimo equis puestos de trabajo. Las dos fuerzas han de estar constantemente igualadas. Y, cuando aparece un nuevo hombre, se ha de crear un nuevo puesto de trabajo para él.

La política del Gran Cambio es, en este sentido, maravillosa. Antes existían un millón de puestos de trabajo: se buscaba un millón de hombres para que los ocuparan, y se despreciaba a los demás. Ahora todo ocurre a la inversa. La fórmula no es un millón de hombres para un millón de puestos de trabajo, sino un millón de puestos de trabajo para un millón de hombres. Así desaparece el principal problema social que arrastraban los tiempos antiguos: el paro obrero, el desempleo masivo. La nueva sociedad pasa a ser así una sociedad estable.

No es preciso que los nuevos puestos de trabajo sean útiles; sólo es necesario que existan. Y un nuevo puesto de trabajo no es difícil de crear. Existen muchas industrias, muchas escuelas, muchos talleres, muchas oficinas, que pueden emplear una mano humana para su labor. Hay muchas máquinas que pueden ser cuidadas, muchos aparatos que pueden ser verificados periódicamente. Hay muchas máquinas que pueden emplear a un hombre para que esté cerca de ellas… aunque sólo sea para bajar una palanca cada treinta segundos.

—Un puesto de trabajo se crea en pocos segundos —dijo el Ordenador—. Basta tan sólo cambiar un circuito en una máquina para que necesite la presencia de un hombre a su lado. Así, las ofertas de nuevos puestos de trabajo son prácticamente ilimitadas. No puede pues existir ningún ser humano en situación de paro forzoso. ¿No es esto maravilloso?

Juan pensó en los trescientos hombres inclinados sobre sus extrañas máquinas en aquella amplia nave donde había permanecido tanto rato. Tal vez su única misión fuera apretar un pulsador cada treinta segundos. Pero trabajaban, y aquello representaba para ellos la garantía de una seguridad.

—Pero es un trabajo inútil —observó—. La máquina no necesita en la mayor parte de los casos la ayuda del hombre para funcionar.

El Ordenador se encogió de hombros.

—Ésta es la política del Gran Cambio —dijo—. Y yo creo que es la buena. Al menos da buenos resultados. Usted mismo puede comprobarlo.

Sí, la política del Gran Cambio era buena. Al menos daba buenos resultados.

Juan recordaba aún el caos en que se encontraba el mundo antes del Gran Cambio. Las máquinas iban sustituyendo cada vez más al hombre. Una fábrica que antes necesitaba mil obreros se bastaba ahora con sólo diez. Ello hacía que el paro obrero fuera también cada vez mayor. Las fábricas seguían produciendo, la economía de las naciones era espléndida, pero por muchas partes se cernía la miseria. El principal elemento adquisitivo, la clase trabajadora, iba perdiendo cada vez más sus recursos. Si esto seguía así, las fábricas podrían seguir produciendo, pero ¿para quién?

Juan estaba convencido de que, si aquella circunstancia no se hubiera producido y agravado con el tiempo, el Gran Cambio nunca hubiera tenido razón de existir. Pero era inevitable que ocurriera: era una consecuencia lógica de la mecanización. El mundo cambiaba, y era preciso que el hombre cambiara también. Y que cambiaran las estructuras sobre las que estaba basada la antigua sociedad.

—Hay tres grandes problemas —le dijo una vez alguien, hacía ya mucho tiempo, cuando el Gran Cambio era aún un simple movimiento minoritario de rebeldía—. Primero la superpoblación, que roba cada vez mayor espacio vital y más alimentos. Segundo la progresiva mecanización, que consigue mejores y mayor cantidad de productos con menor mano de obra, aunque esté mejor pagada, con lo que sólo se logra una saturación del mercado, un mayor desnivel entre clases privilegiadas y clases humildes, y un menor poder adquisitivo por parte de la mayoría del público. Y tercero una desorganización y atomización completa de los organismos rectores, que no pueden remediar ninguno de los dos problemas anteriores.

—¿Y no existe ninguna solución?

—Sí, existen varias soluciones. Pero para conseguirlas es preciso lograr que cese radicalmente la disminución de los puestos de trabajo, mejor dicho es preciso que una sola mano se encargue de regir toda la sociedad mundial, para evitar las consecuencias que siempre ha traído la rivalidad de naciones e ideologías y la desorganización de unos Gobiernos demasiado fraccionados. Consiguiendo estas dos cosas lograremos uno de los mayores anhelos del hombre actual: la estabilidad social.

—¿Y llegará a ocurrir esto algún día?

—Sí. Tarde o temprano, llegará. Sólo que para conseguir que llegue tendremos que dar también algo a cambio. Y tal vez lo que tengamos que dar sea más importante que lo que consigamos.

Ahora Juan recordaba aquellas palabras, y veía todo lo que habían tenido de profecía. Tres años más tarde había llegado el Gran Cambio, y después de él la etapa intermedia, en la que se había ido creando la Nueva Organización. Habían desaparecido los principales problemas que acuciaban al hombre, pero el hombre había tenido que dar también algo a cambio. Y la pregunta seguía subsistiendo: ¿había sido más importante lo que había conseguido que lo que había tenido que dar para obtenerlo? Juan no sabía responder a esa pregunta. Todavía no.

—El hombre de nuestros días es feliz dentro de la Nueva Organización —dijo el Ordenador—. Sabe que tiene el futuro asegurado, que hay alguien que vela por él, y que no debe preocuparse por nada. La lucha por la vida ha desaparecido, y el hombre sabe desde su nacimiento que tiene su lugar reservado dentro del gran complejo del mundo, y que nunca nadie se lo podrá quitar. Cuando llega el momento empieza a trabajar, y cuando llega también el momento deja de hacerlo para dejar paso a los demás. Y siempre con la seguridad de que jamás le faltará un lugar donde vivir ni un plato lleno de comida cada día.

—Pero esto no es bastante —objetó Juan—. ¿Y los sueños? ¿Y las ambiciones?

El Ordenador se encogió de hombros.

—No sé qué decirle a esto —dijo—. Sólo puedo decir que, así, el hombre es feliz.

—¿Usted es feliz?

—Sí —y el Ordenador puso en esta palabra su plena convicción.

Porque el hombre, dentro de la Nueva Organización, es feliz.

Cuando nace sabe que tiene ya su lugar asegurado en el mundo. Durante los tres primeros años vive con sus padres. Luego pasa a un Centro organizador, donde se le educa específicamente para lo que deberá realizar después. Allí aprende a conocer todo lo que le rodea y el destino de todo lo que le rodea. Aprende que el hombre solo no es nada, pero que en su conjunto, en cambio, es poderoso. Aprende a despreciar al ser humano como unidad y a admirarlo como masa, y a desear ardientemente pertenecer a ella. Cuando estas ideas forman ya parte inarraigable de su ser, empieza a entrar en la sociedad.

El hombre de la Nueva Organización entra en ella definitivamente a los quince años. Entonces, se considera, tiene ya la capacidad suficiente como para desenvolverse por sí mismo. Se le adjudica la posesión de un nicho-vivienda, y se le provee de lo que será para el resto de su vida lo más importante de su persona: su tarjeta laboral.

Su tarjeta laboral será de ahora en adelante el documento que le abrirá todas las puertas. Es el documento que le permitirá entrar en los comedores comunales, acudir a las diversiones colectivas, recoger su cupo diario de quince discos de canje, acreditar la propiedad de su nicho-vivienda, poder buscar una chica y convivir con ella el tiempo que desee. A cambio de todo ello sólo se le exige que acuda puntualmente a su correspondiente centro de trabajo cada día, de ocho a dieciséis, de dieciséis a veinticuatro o de veinticuatro a ocho, según el turno a que pertenezca, o en el horario especial correspondiente si realiza un trabajo fuera de reglamentación, y cumplir allí la tarea que le ha sido específicamente encomendada.

La jornada del hombre de la Nueva Organización es sencilla. A las siete horas —si pertenece al primer turno diario de trabajo—, los altavoces del apartamento o del nicho-vivienda empiezan a sonar, instándole a que se levante. El hombre de la Nueva Organización se levanta, retira la cama, conecta los aparatos de limpieza, se asea, y a las siete treinta baja al comedor comunal de su edificio para tomar el desayuno. Finalizado éste, se dirige a su centro de trabajo, donde permanece hasta el término de la jornada laboral.

A partir de este momento, el hombre de la Nueva Organización es completamente libre para hacer lo que desee hasta la mañana siguiente. Cuando sale de su centro de trabajo recibe 15 discos de cambio diarios. Sabe que puede guardarlos o gastarlos alegremente, porque al día siguiente recibirá otros 15 más. Acude a comer, y luego puede hacer lo que le plazca. Puede acudir a las diversiones colectivas, o puede buscarse una chica para pasar la noche con ella. Puede gastar todos los 15 discos de cambio, o sólo una parte, o ninguno. Puede ir ahorrándolos, y cuando tenga suficientes realizar un viaje de placer a otras ciudades, pidiendo un permiso a su centro de trabajo. Puede escoger libremente todas sus diversiones.

Las mujeres están asimiladas a los hombres en la Nueva Organización. Realizan sus mismos trabajos, y tienen también sus mismos derechos. Cuando un hombre y una mujer deciden convivir por un tiempo determinado —prorrogable o sujeto a cancelación en el momento en que se desee—, lo solicitan con la debida antelación y reciben el correspondiente permiso. Entonces abandonan sus nichos-vivienda y pasan a habitar un apartamento. Su vida sigue siendo igual que antes: cada uno trabaja en su correspondiente centro, aunque por supuesto igualando los turnos para que coincidan sus tiempos libres. Cuando la mujer queda encinta deja automáticamente de trabajar, y por supuesto de percibir los 15 discos de cambio diarios, aunque sigue conservando su tarjeta de trabajo. Esto, junto con la temporalidad de los permisos de convivencia, sirve para regular el número de nacimientos, aunque no se restringe de ningún modo el número de hijos que una pareja quiera tener. La libertad, en la Nueva Organización, es absoluta.

Cuando el hombre de la Nueva Organización es ya demasiado viejo para seguir trabajando, se le retira de su centro correspondiente y se le instala en un edificio de reposo. Allí, si lo desea, puede realizar pequeños trabajos auxiliares, aunque no es obligatorio. Por supuesto, en vez de 15 discos de cambio diarios recibe solamente 5, pues una persona anciana no gasta nunca tantos discos de cambio como una persona joven en idénticas circunstancias.

Cuando muere, el hombre de la Nueva Organización es incinerado, ya que es una estupidez y un desperdicio inútil de espacio la antigua práctica de enterrar a los muertos. Todos los discos de cambio que tenga en su poder en el momento de su muerte —pues los discos de cambio son los únicos bienes que posee, además de su tarjeta de trabajo—, pasan de nuevo a los fondos públicos, ya que una de las bases principales de la Nueva Organización es la eliminación de los capitales privados, que fueron una de las causas que llevaron a la ruina a la antigua organización, por lo que ningún descendiente del finado puede heredarlos.

Ésta es, en breves rasgos, la vida de un miembro de la Nueva Organización. Todos la siguen al pie de la letra, y son felices con ellas. Tienen comodidades, tienen el futuro asegurado, no deben preocuparse absolutamente por nada. ¿Qué más se puede desear?

V

—Un poco de ambición —dijo Juan.

El Ordenador frunció el ceño.

—No le entiendo. Ambición, ¿para qué?

—Para soñar —dijo Juan—. Antes, los hombres tenían siempre ante ellos la sombra de una ambición. Nunca llegaban a alcanzarla, pero aquello les servía de constante estímulo. Existía una frase hecha, que se repetía en todas partes: llegar a más. No había ninguna meta concreta: sencillamente, los hombres sentían el anhelo de superarse a sí mismos. Y esto los elevaba.

—Es absurdo. Todo anhelo individual de esta clase repercutirá siempre en la estabilidad de las estructuras sociales. Si al hombre se le permite soñar, no existirá nunca una coordinación estable de los puestos de trabajo. Además, ¿para qué quiere el hombre soñar?

—Para tener un motor a su iniciativa personal.

—La iniciativa personal es inútil si no repercute en una iniciativa colectiva. Ésta era una de las debilidades de la antigua organización, la de creer demasiado en la individualidad humana. Así, el hombre se crecía a sí mismo, y empezaron a surgir las clases sociales.

—Pero las clases sociales aún siguen existiendo.

—No es cierto. Existen solamente los planos de trabajo, lo cual es muy distinto. Fuera de los centros, todos somos iguales. Todos percibimos los mismos quince discos de cambio diarios, todos acudimos a las mismas diversiones colectivas, todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Así hemos conseguido evitar las envidias, las rivalidades, las rencillas, las luchas por ocupar el puesto de los demás.

—Tal vez sea así. Pero siguiendo este método han conseguido anular la máxima finalidad del hombre como individuo.

—Individualmente, nada tiene ninguna finalidad. Ahí radica la fuerza de nuestra Nueva Organización: es el conjunto lo que vale, nunca la individualidad.

—Entonces reconoce que el individuo, como tal, no existe.

—No tergiverse las cosas, yo no he dicho esto. Usted es un individuo. Yo también.

—¿Cuál es entonces su personalidad?

—Eso no importa.

—Sí importa. Usted pasa todos los días ocho horas sentado ante este enorme cuadro, esperando a que se encienda alguna luz. ¿Para qué? Para resolver algún problema nimio, que la mayor parte de las veces no sería necesario ni siquiera resolver. Todos los hombres que hay sentados junto a las máquinas realizan funciones absurdas, innecesarias. No saben lo que hacen, desconocen para qué sirve su trabajo ni les importa. No son más que remedos de máquinas.

—Pero de esta manera son felices.

—¿Está seguro de que son realmente felices?

Puede existir que, a veces, alguien reniegue de la Nueva Organización. Puede ocurrir a veces que un hombre se detenga en medio de su trabajo y se pregunte: ¿para qué? Entonces quizá este hombre empiece a pensar en las cosas que le rodean, y lo vea todo muy distinto a como lo había visto con anterioridad.

Juan recordaba a este respecto la historia de HL.03694.S. Era algo que había ocurrido hacía mucho tiempo, cuando los primeros momentos posteriores al Gran Cambio. HL.03694.S no tenía otro nombre; al menos, si en algún momento antes lo había tenido se había olvidado por completo de él. Para todos los que le rodeaban era sencillamente HL. Con eso bastaba.

HL trabajaba en un gran centro de trabajo, junto con otros seiscientos hombres y mujeres iguales a él. Su trabajo era sencillo. Durante ocho horas consecutivas estaba sentado ante una gran máquina, en todo idéntica a las otras quinientas noventa y nueve máquinas que le rodeaban. La máquina tenía en su parte inferior un orificio. Cada treinta segundos la máquina escupía por él un pequeño objeto rectangular. HL tomaba el objeto, le hacía una pequeña marca con un punzón, y lo dejaba sobre una cinta transportadora sin fin, que se lo llevaba hacia lugares desconocidos. Luego esperaba la llegada de otro objeto para realizar la misma operación. Y así una, y otra, y otra vez.

HL hacía su trabajo, y lo hacía bien. Sin embargo, a HL le gustaba imaginar cosas. En otros tiempos, a lo que hacía se le hubiera llamado soñar, pero en la Nueva Organización la palabra soñar era algo desconocido. Muchas veces pensaba en grandes casas individuales, en espacios libres, en ríos, en playas, en bosques. Eran sueños imposibles, pero le daban una cierta sensación de libertad.

Un día, en medio de su trabajo, HL se puso a soñar. No se dio cuenta de nada. Cerró los ojos y pensó en una pequeña casa en medio de un bosque, con un arroyo al lado, lleno de peces. Se imaginó a sí mismo viviendo en aquella casa, y se sintió feliz.

Pero la máquina continuó arrojando, cada treinta segundos, un pequeño objeto sobre su mesa de trabajo.

Dos minutos más tarde un hombre llegaba junto a él.

—¿Qué hace?

HL abrió sorprendido los ojos.

—Nada —musitó—. Nada.

—Por supuesto —dijo el otro hombre—; ya lo he comprobado. Se le han acumulado cinco unidades sobre su mesa. Tiene una penalización.

Las penalizaciones —disminución de un disco de cambio en la cuota diaria durante veinte días— servían para evitar el que la gente hiciera mal su trabajo. HL guardó silencio: las penalizaciones siempre eran merecidas. El hombre recogió los cinco objetos —seis ya— y se los llevó. HL siguió con su trabajo, haciendo una marca en el objeto y depositándolo sobre la cinta transportadora, una vez cada treinta segundos.

Fue en otra ocasión que se le ocurrió una extraña idea. Llevaba doce años trabajando en aquel centro, pensó, ante aquella misma máquina. Doce años recogiendo pequeños objetos que surgían del orificio, haciéndoles una pequeña señal y depositándolos sobre la cinta transportadora. Otras quinientas noventa y nueve personas hacían lo mismo que él. ¿Para qué? ¿Qué eran aquellas pequeñas cosas, para qué servían? ¿Adónde iban a parar luego?

La idea le obsesionó durante muchas jornadas. Intentó descubrir de qué se trataba por la forma, por el peso, por el material. No consiguió nada: un pequeño paralelepípedo metálico, plano, achatado por los extremos, con una estrecha escotadura en uno de sus lados. Y durante doce años, cada treinta segundos, uno de aquellos objetos había pasado por sus manos, y lo mismo para las otras quinientas noventa y nueve personas que le rodeaban. ¿Con qué finalidad?

Se le ocurrió que quizá alguna otra persona, de entre sus conocidos, supieran lo que eran y para qué servían aquellos extraños objetos. Pensó que seguramente si escatimaba uno de ellos a la máquina para llevárselo nadie lo notaría. Y, con el corazón latiéndole apresuradamente, cogió uno de los objetos y, en vez de colocarlo en la cinta transportadora, se lo metió rápidamente en un bolsillo.

Dos minutos después el hombre estaba a su lado.

—Ha sustraído una unidad —dijo—. Devuélvala.

HL vaciló. Luego, sabiendo que era inútil negarlo, entregó el pequeño paralelepípedo al hombre.

—Tiene una penalización —dijo el hombre. Y se fue.

Así fueron ocurriendo incidentes como aquéllos. A veces eran objetos que se le acumulaban, otras veces objetos mal colocados en la cinta, con la señal defectuosa… Cuando el trabajo se retrasaba en una sola unidad, ya no era posible volver a coger el ritmo. Y las penalizaciones eran cada vez más frecuentes.

Pero a HL no le importaban. No le habían importado nunca, porque nunca se había preocupado por ellas.

En sus horas libres, HL huía de la ciudad. Se detenía ante los grandes campos de cultivo, y se pasaba horas enteras viendo cómo el trigo ondulaba apretadamente a impulsos del viento, siguiendo los acordes de una inaudible melodía. Muchas veces se metía entre las espigas, sentía el frescor de la tierra bajo sus pies y en sus piernas el golpear de las espigas que se movían incesantemente, y aquello le hacía sentirse feliz. Andaba y andaba en medio del campo, sintiendo en su interior una extraña sensación de plenitud que nunca había sentido antes en la ciudad ni siquiera cuando asistía a las más enervantes diversiones colectivas.

Un día, en uno de aquellos paseos por el campo, encontró unas flores. Sin saber cómo ni de qué manera, habían crecido, tímidamente, a orillas de un enorme campo de maíz. Eran unas flores sencillas, flores que la Nueva Organización despreciaba porque eran inútiles. Eran unas margaritas pequeñas, tímidas, humildes, escondidas casi entre las altas cañas del maizal.

HL se arrodilló junto a ellas y estuvo mucho tiempo contemplándolas. Antiguamente, a aquel tipo de flores se les había llamado flores ornamentales: no servían para nada, no tenían ninguna utilidad específica, pero alegraban la vista y el corazón de quienes las contemplaban, y le hacían sentirse un poco más dichoso de lo que era en la realidad.

Pero ahora ya no hacían falta. El hombre era dichoso de por sí; no valía la pena perder el tiempo y el espacio cultivando aquellas flores inútiles.

HL las contempló durante mucho tiempo, embelesado. Luego, poseído por una gran emoción, las arrancó con cuidado y formó un hermoso ramillete. Cuando regresó a la ciudad se sentía el hombre más feliz de la tierra.

Pero en las pistas de circulación toda la gente le miraba con curiosidad, y HL comprendió pronto que la causa no era él, sino el ramillete. Súbitamente, se sintió avergonzado. Aquello no era lógico; las flores que llevaba en la mano estaban proscritas por la Nueva Organización como algo inútil, algo que no tenía razón ni derecho a existir. De repente se sintió como si hubiera cometido un delito. Intentó ocultar las flores con su propio cuerpo, pero a pesar de todo las conservó hasta llegar al gran edificio donde tenía asignado un apartamento.

HL compartía el apartamento con la mujer que, por aquel entonces, era su compañera. Quizá la gente de las pistas de circulación no le comprendiera, pensaba, pero ella sí le comprendería. Entró con sigilo, se acercó a la mujer por la espalda, y le ofreció el ramillete.

Durante unos momentos ella permaneció absorta, mirando las flores. Cogió el ramillete y lo examinó.

—Son muy bonitas —dijo. Y luego, seguidamente—: ¿Para qué sirven?

HL hubiera querido decirle que no servían para nada concreto, que su misión era únicamente alegrar la vista de las personas que estuvieran cerca de ellas, elevar el espíritu de los hombres, ensalzar la belleza de las mujeres, y que esto ya era por sí mismo suficiente. Pero aquéllas eran ideas que no podían expresarse con palabras, y HL calló.

Ella se levantó y buscó un lugar donde poner las flores. Pero las viviendas de la Nueva Organización no estaban preparadas para contener cosas inútiles. Entonces ella, tras unos momentos de indecisión, las olió una vez más, y terminó por arrojarlas al sumidero.

—Al fin y al cabo —dijo, como si se disculpara—, no sirven para nada. Y muy pronto hubieran olido mal.

HL no respondió.

Juan encontró a HL en un gran campo de maíz, junto a la pista rodante. Hablaron largo rato, y pronto llegaron a la conclusión de que ambos tenían los mismos ideales. Entonces HL le llamó compañero y le abrazó. Le contó todos sus ocultos pensamientos, y le dijo que estaba cansado de la Nueva Organización, de los centros de trabajo, de los nichos-vivienda, de los apartamentos, de todo lo que representaba la ciudad y las pistas rodantes. Quería huir de todo aquello, pero le faltaba el valor.

—¿Sabes qué voy a hacer? —le dijo—. Un día, a conciencia, voy a dejar de trabajar. Completamente. Me detendré, y dejaré que las pequeñas piezas de metal se vayan acumulando ante mí hasta que cubran toda la mesa. Y cuando venga el hombre a decirme que tengo una penalización, le contestaré que no me importa, que no pienso seguir trabajando, que puede ponerme todas las penalizaciones que desee y muchas más aún. Entonces me levantaré, y me iré. Y no volveré nunca más a una Ciudad.

Juan aprobó la idea, y le dijo que si lo deseaba podían seguir el camino juntos. HL se sintió entusiasmado por aquella idea. Llamó a Juan «hermano», y le abrazó otra vez. Luego le pidió que le aguardara allí, que volvería lo más pronto posible. Dio media vuelta, y regresó a la ciudad para buscar sus pertenencias más queridas.

Juan le aguardó en el campo donde se habían encontrado. Le aguardó una hora, dos, tres. Durmió aquella noche entre los maizales, y a la mañana siguiente lo aguardó también. Lo aguardó durante todo el día, y durante todo el día siguiente, y durante el otro también. Lo aguardó mucho tiempo. Pero HL.03694.S no regresó.

—Al principio creí que el caso de HL no sería el único, que los hombres empezaban a comprender, y que se estaba preparando una rebelión de toda la conciencia humana ante la ausencia de sentimientos de la Nueva Organización. Creí que el hombre desearía regresar a la Naturaleza, convivir de nuevo con ella como lo había hecho antes. Pero me equivoqué. Ignoro lo que debió suceder, pero HL no regresó nunca, y nadie hasta ahora ha seguido sus huellas. Nadie recorre los campos por las tardes, ni ha hecho un ramillete de margaritas, ni ha dejado que las piezas de metal se acumulen ante su máquina para soñar con una casita de paredes blancas y techo rojo en medio de un bosque, ni nadie, después de llevar doce años seguidos realizando cada treinta segundos la misma operación absurda, se ha detenido a preguntarse por qué.

El Ordenador estaba silencioso, con los ojos fijos en la gran pantalla, sin saber qué decir.

—Y sin embargo —continuó Juan—, estoy convencido de que ha habido muchos HL en la Nueva Organización, aunque nunca se haya oído hablar de ellos. ¿Dónde están ahora, qué les ha sucedido?

El Ordenador seguía silencioso, mirando su pantalla. Juan se levantó.

—Durante muchos años he luchado frente a la Nueva Organización —murmuró—. Durante muchos años he intentado mantenerme al margen de ella. Al final, creí que ya no valía la pena sostenerme más en mi postura. Por eso me encuentro ahora aquí.

El Ordenador levantó la cabeza.

—Sin embargo —siguió Juan—, ahora me doy cuenta de que, a pesar de todo, es imposible renunciar enteramente a algo cuya esencia se ha intentado conservar durante toda la vida. No pueden cambiarse tan radicalmente los principios humanos. Si intentara hacerlo, pronto me convertiría en un nuevo HL.

—No le comprendo.

—Es muy sencillo. Su sistema es demasiado distinto al mío: nunca podría adaptarme a él.

—Pero millones de personas siguen este sistema. Y todas ellas están contentas, son felices siguiéndolo. ¿Por qué usted no lo habría de ser?

—No lo sé, pero sería así. No podría estar ocho horas encerrado en un centro de trabajo, realizando miles de veces al día la misma operación. Quiero libertad, quiero poder moverme a mis anchas y hacer lo que desee y en el momento en que lo desee…

—Tendrá dieciséis horas al día para ello. Dos terceras partes de su vida.

—Pero a cambio se me pedirá que pase la otra tercera parte en un local, encerrado con una máquina, tomando cada treinta segundos una pieza de metal que surgirá de sus entrañas, haciéndole una señal con un punzón y depositándola en una cinta transportadora. Es algo absurdo.

—Es un trabajo.

—Un trabajo que no tiene ninguna finalidad.

—Individualmente nada tiene finalidad. Es el conjunto lo que vale.

—Eso ya me lo han dicho antes. Es su gran axioma, ¿verdad? El lema de la Nueva Organización. El hombre no es nada, lo grande es la humanidad. Es algo que no me convence.

—¿Entonces?

—Deme alguna razón. Deme un motivo para que esto tenga que ser así. Dígame que todo no obedece al capricho de algunas personas, que existe realmente una razón para que el mundo sea tal cual es. Démela, y lo aceptaré.

El Ordenador bajó la cabeza.

—Yo no puedo dársela —dijo—. No estoy lo suficientemente capacitado como para ello.

—Muy bien —dijo Juan—. Entonces lléveme ante quien pueda darme esta razón.

VI

De nuevo los pasillos. De nuevo los interminables corredores que no llevaban a ninguna parte, brillantemente iluminados; el abrir y cerrar de puertas de grandes salas, donde trabajaban cientos de hombres y mujeres iguales, inclinados ante sus máquinas iguales.

De nuevo la desorientación y el caos. De nuevo pensar en el inmenso Laberinto que era la Gran Ciudad, en el gran maremágnum de su central nerviosa. De nuevo imaginar que aquél era el enorme monstruo inhumano que iba a tragárselo, el gran remolino que lo atraía irremisiblemente hacia lo más profundo de su vórtice.

De nuevo una puerta cerrada. De nuevo transponer un umbral. De nuevo, también, detenerse ante un hombre sentado junto a la opresión de una gigantesca pantalla.

Todo se repetía, sólo que un peldaño más arriba.

El Ordenador General le vio entrar sin levantarse de su asiento. Sentado ante su gran pantalla, aguardaba. Le indicó una silla frente a él.

—Así pues —dijo—, usted es el último «ser libre» que queda sobre la Tierra, el último vagabundo. Es una gran experiencia conocerle; sí, una gran experiencia.

Juan se sentó. La enorme pantalla le impresionaba con su oculto significado. Ignoraba lo que había más allá del deslustrado cristal subdividido en miles de células. Preguntó:

—¿Qué es lo que controla usted?

El Ordenador General se echó a reír.

—Siente curiosidad, ¿verdad?

—Sí.

—Le advierto que una de las bases de la Nueva Organización es que nadie debe conocer nada que vaya más allá de su trabajo específico. Ni siquiera nosotros, los Ordenadores, conocemos lo que hay después de nuestra pantalla.

—Entiendo —dijo Juan—. Sí, entiendo.

El Ordenador General seguía riendo.

—Nuestra organización es maravillosa —dijo—. Es realmente difícil crear una organización social tan perfecta y acabada como esta… y nosotros lo hemos conseguido. ¿No cree que esto merece un elogio?

—Sí —dijo Juan—. Pero ¿quiénes son nosotros? ¿Quiénes han creado la Nueva Organización?

El Ordenador General se encogió de hombros.

—No lo sé —dijo—. Pero no me importa. Todos la hemos creado.

Juan no respondió. No lo sé. Nadie sabía nada. Aquélla era la suprema fuerza de la Nueva Organización: la ignorancia. Nadie sabía lo que había más allá de su máquina, y era feliz ignorándolo. ¿Alguien, alguna vez, había dicho que el pensar traía la infelicidad? No importaba lo que hubiera arriba ni abajo; así no existían las preocupaciones, ni los deseos, ni las ambiciones, ni los odios, ni las envidias. El hombre no puede desear algo que no conoce, no puede envidiar el puesto de otro que no sabe lo que hace. Si se le asegura la subsistencia y un mínimo de comodidad, ¿para qué preocuparse de nada más?

Sí, era un magnífico sistema. El arte de no saber es a veces más difícil que el arte de saber. Pero, si se consigue, es también mucho más satisfactorio.

—Quiero hablar con alguien que pueda responderme —dijo Juan—. Quiero hablar con alguien que pueda dar una contestación concreta a mis preguntas.

—¿Con quién?

—No lo sé. Pero quiero saber más sobre este mundo en el que se me quiere incluir.

El Ordenador General movió dubitativamente la cabeza.

—Saber va en contra de los principios de la Nueva Organización. El saber trae consigo las preocupaciones, y las preocupaciones impiden al hombre ser feliz.

—Es probable que el hombre no desee ser feliz. Quiero saber.

—Yo no puedo proporcionarle nada de lo que me pide. Dudo que nadie pueda hacerlo. Lo único que puedo hacer yo es incluirlo dentro de nuestro mundo. Tenemos un sitio para usted. Siempre hay un sitio para alguien más.

—Me niego a aceptar este sitio.

El Ordenador se sorprendió.

—¡Pero usted no puede negarse!

—Sí puedo. Soy libre. Ustedes proclaman que en la Nueva Organización todos somos libres. Muy bien: amparándome en esta libertad, exijo el derecho de saber.

El Ordenador General dudó durante un largo rato.

—Está bien —dijo—. Lo intentaré.

Juan, acompañado de dos hombres, salió del gran edificio del Control Central de la Ciudad.

Las pistas de circulación estaban llenas de gente: gente que paseaba, gente que hablaba, gente que reía. Todos parecían iguales: todos iban vestidos con idénticas ropas, todos tenían los mismos rostros impersonales, las mismas sonrisas inexpresivas. Juan hubiera deseado detener a alguno de ellos y preguntarle: ¿Es usted realmente feliz? Pero temía la respuesta.

Subieron, él y los dos hombres, en un plateado disco de transporte. El aparato se elevó hacia una de las pistas de circulación rápida y partió.

Juan no sabía hacia dónde iban ahora. Salieron de la Gran Ciudad. Desde las pistas rodantes, la ciudad se veía como lo que realmente era: un informe conglomerado de grandes edificios impersonales. En su centro podía divisarse aún un inexplicable hueco: el del esbelto edificio que, en otros tiempos, cuando aún existían las religiones, había sido un templo. Pero pronto quedaría cubierto.

El disco de transporte avanzaba a gran velocidad. No importaba hacia dónde; sencillamente, avanzaba. A los lados, a todo su alrededor, el paisaje era uniforme, una repetición de sí mismo: inmensos campos, grandes factorías. En algunos de ellos, grandes máquinas empezaban a recoger las cosechas. Sobre las máquinas, sentados en diversos lugares, realizando una labor perfectamente inútil, varios hombres.

Y así una y otra vez, en todas partes. A la derecha, a la izquierda. Inmensos cuadrados verdes que cubrían apretadamente la tierra, en un intento de cultivar cada vez más, más, más. A ambos lados y a todo lo largo de la pista de transporte, hasta llegar al horizonte… hasta el infinito.

Y el disco avanzaba, avanzaba hacia un desconocido lugar.

El hombre lo estudió atentamente.

—Así que usted es Juan —dijo—. HZ.27364.V. Hace tiempo que lo esperábamos.

Estaban en el interior de un inmenso edificio cúbico, situado en medio de agrestes montañas, en uno de los pocos lugares donde aún no habían llegado los campos de cultivo. Las pistas rodantes convergían hacia él desde todos lados, bifurcándose multitud de veces, como una gran tela de araña que tuviera allí su centro geométrico. Aquél era el Eje Neurálgico del Gran Cambio, el Máximo Ordenador de la Nueva Organización. Allí dentro debía radicar la inteligencia que dirigía todo el mundo y su nueva estructura, el gobernador que controlaba toda la Tierra. El punto final de su larga búsqueda.

—Usted es el último vagabundo que quedaba ya sobre la Tierra —dijo el hombre—, el último ser completamente libre de nuestro mundo. Es curioso vernos finalmente aquí, frente a frente. Muy curioso.

Juan lo examinó. Era un hombre viejo, tan viejo como él mismo, quizá más. Pequeño, delgado, de cabello completamente blanco, nariz aguileña y gruesos lentes, tras los cuales se movían nerviosamente unos diminutos ojillos. Las manos eran finas, blancas y huesudas, manos acostumbradas a realizar trabajos delicados.

—Es curioso verlo aquí —siguió el hombre—, y más aún por lo que representa. Hace ya mucho tiempo que había olvidado esa palabra: vagabundo. Ahora deja algo así como un extraño sabor de boca el pronunciarla.

Juan se sentía impresionado por todo lo que le rodeaba. El edificio era una enorme fortaleza. En el mundo actual, donde los Ejércitos habían sido abolidos y las armas destruidas totalmente, existía aún una fortaleza. Porque allí estaba el amo de la Tierra, el hombre que dominaba a todo el planeta.

El viejo de gruesos lentes e inquietas manos le miraba con curiosidad. Juan se sentía traspasado por aquella mirada escrutadora, que no olvidaba nada en su examen, que nada perdonaba.

—El Ordenador General de su Ciudad me ha comunicado que usted no está conforme, a pesar de todo, con nuestra Nueva Organización, que no está de acuerdo con nuestra forma de vida. ¿Puedo saber por qué?

Juan miraba a su alrededor. Se encontraba en una pequeña habitación, alta como un claustro, forrada interiormente con un color oscuro que le daba un cierto aire de recogimiento. Allí el silencio era completo. El único mobiliario era una gran mesa redonda, y quince sillas a su alrededor. Sólo estaban allí ellos dos.

—No —dijo Juan—. Tiene usted razón, no estoy de acuerdo con su forma de vida. No, hasta saber la razón.

—En la Ciudad conoció algunas.

—No. Me mostraron algunos detalles, pero no me dijeron el porqué.

—Esa palabra ya no se emplea. Nadie pregunta por qué.

—Yo sí.

El viejo sonrió.

—¿Seguro?

—Sí.

—Entonces, ¿quiere saberlo todo?

—Sí, todo.

—Está bien: se lo contaré.

VII

El anciano se reclinó en su asiento. Se quitó la gafas y fijó sus ojos desnudos en un punto indeterminado del techo de la habitación, como si buscara lejanos hechos.

—El Gran Cambio tenía que llegar —dijo—, usted lo sabe. Era una necesidad absoluta. De no haber llegado, la Tierra hubiera sido destruida por completo.

—¿Por qué?

—Porque el mundo, antes del Gran Cambio, era un caos.

El mundo era un caos.

Todos los hombres conscientes se daban cuenta de ello, pero no se podía detener el incesante fluir de los acontecimientos lanzados a una loca vorágine. El progreso desorbitado, rápido, absoluto, había desbordado a la misma naturaleza humana, y la estabilidad del Hombre sobre la Tierra se había resentido. El mundo era un caos.

Los distintos grupos ideológicos se odiaban entre sí, y este odio los llevaba a un frenesí loco. Cada vez se construían armas más poderosas, y cada vez las armas construidas eran desechadas por antiguas antes siquiera de haber tenido la oportunidad de haber sido utilizadas. Con el pretexto de salvaguardar la paz, las naciones se preparaban para la guerra. El miedo se había adueñado de ellas, un miedo absoluto al enemigo… y a ellas mismas y a su debilidad. El hombre, en esas condiciones, vivía bajo la constante amenaza de la guerra, de una guerra que nunca llegaba, pero que en el mismo momento en que se desencadenara sería absoluta… total.

Y los hombres iban creciendo en un mundo que no podía dar más de sí. Cada vez más, el hambre se extendía por el planeta, en una plaga sin solución. La miseria era absoluta en algunos estratos, mientras en otros se amasaban grandes fortunas. Las desigualdades sociales eran cada vez mayores, por lo que la estabilidad global del mundo se resquebrajaba, amenazando con hundirse.

La progresiva mecanización de la industria ensanchaba aún más esas brechas. Los hombres veían cómo eran arrojados de sus puestos de trabajo por las máquinas, que hacían el trabajo con la mitad del costo, en mucho menos tiempo, y con mucha mayor eficiencia y perfección. Pero los artículos manufacturados seguían manteniendo los mismos precios, porque las grandes máquinas eran costosas y se debían amortizar.