5

El urbanismo medieval en la Europa cristiana: París

DE ALDEA GALA A LUTECIA ROMANA

Existen ciudades que, gracias a su privilegiado emplazamiento, están claramente predestinadas a brillar a lo largo de su historia. El caso de Constantinopla es uno de los más claros como pudimos ver anteriormente.

Sin embargo, hay otras en las que la situación en la que se ubican no hace prever que vayan a tener una importancia determinada a lo largo del tiempo, y sin embargo, terminan por convertirse en urbes sin las cuales no se podría hilvanar la historia de gran parte de la Humanidad. París es una de esas ciudades.

La capital de Francia no se encuentra en ningún lugar significativamente estratégico, ni en una posición particularmente favorable y, sin embargo, desde la Edad Media, ha jugado un papel preponderante, no sólo en el continente europeo sino también en ocasiones en el contexto mundial.

Hay, no obstante, algunos factores que explican el por qué de su éxito. París fue fundada en el curso medio del río Sena, que es navegable desde ese punto hasta el mar para barcos con un calado medio. Por otra parte, justo en este lugar confluyen la desembocadura de varios arroyuelos que vierten sus aguas al Sena. Es también una zona de baja altitud (unos 30 metros sobre el nivel del mar), lo que facilita el vado del río, a la vez que da lugar a una zona pantanosa denominada antiguamente le Marais («la Marisma»).

Imagen aérea del río Sena a su paso por la Île de la Cité. En ella se ubicó probablemente el primer núcleo habitado del actual París.

Debido a todos estos factores, en ese lugar del curso del Sena, a 445 kilómetros de su desembocadura, se ubicaban hace dos mil años cinco o seis pequeñas islas, justo en el centro del cauce. La principal de todas ellas, llamada actualmente Île de la Cité o «Isla de la Ciudad», estuvo llamada desde el principio a representar una parte fundamental en la historia de París, de Francia, de Europa y hasta del mundo.

En este territorio, no especialmente afortunado, se asentaron ya seres humanos de forma semipermanente desde el Paleolítico, hace unos cuarenta mil años, como demuestra el hallazgo de algunos útiles de piedra tallada. Sus habitantes vivían de la caza y de la pesca, y de aquellas actividades han aparecido algunos restos de época mesolítica (8000-6500 a. C.) y neolítica (4000-1800 a. C.), como canoas, arcos o puntas de flecha.

Pero, a partir del siglo III a. C., la situación cambió radicalmente. Un grupo de personas perteneciente a la tribu gala de los parisii se estableció en las dos mayores islas que existían en este lugar, y crearon allí un asentamiento permanente, una aldea gala del tipo de las que genéricamente reciben el nombre de oppidum o «ciudad fortificada». Ese nombre de parisii acabaría siendo, ligeramente deformado, el topónimo con el que conocemos hoy día la ciudad.

La superficie de las islas habitadas era pequeña, pues se reducía a unas 9 hectáreas. En ellas no debieron de vivir más de mil personas o, como mucho, dos mil, dedicadas mayoritariamente a la pesca y a la actividad comercial a lo largo del río. Sin embargo, la presencia de un santuario druídico (es decir, una especie de pequeño templo que estaba bajo el control de los druidas o sacerdotes), favoreció el crecimiento de la población en torno al mismo.

A mediados del siglo I a. C., la situación volvió a cambiar. Los ejércitos romanos comandados por Julio César invadieron la Galia y, tras una rebelión de las tribus galas, uno de los lugartenientes de César llamado Labienno se apoderó del oppidum de los parisii en el año 52 a. C.

La aldea gala existente hasta entonces en la isla del Sena fue incendiada, pero César, conocedor de la importancia que podría tener aquel lugar como centro para el control de otras tribus galas de las proximidades, dio la orden de reconstruirla. En este caso, y para favorecer su crecimiento y su expansión, se decidió ubicar la nueva ciudad junto a la orilla izquierda del Sena, y se le dio el nombre de Civitas Lutetia Parisiorum, siendo más conocida en época romana por el nombre abreviado de Lutetia, o Lutecia, como nosotros la denominamos actualmente. Nombre cuyo significado no está nada claro, pues puede hacer referencia tanto a las marismas, como a la presencia de castores, etc. dependiendo de los diferentes dialectos que hablaban los pueblos de esa zona.

Lutecia creció con rapidez gracias a que los romanos la dotaron de importantes infraestructuras y servicios, como fueron un teatro, dos termas, dos puentes, varios templos, dos acueductos (de 15 y 26 kilómetros de recorrido), dos foros (el Vetus o «Antiguo» y el Novum o «Nuevo»), y sobre todo de un anfiteatro con capacidad para nada menos que 17 000 espectadores, al que se conocía con el nombre de Las Arenas de Lutecia.

La ciudad progresó considerablemente gracias al incremento del comercio y a la estabilidad propiciados por la Pax Romana, el período de tranquilidad entre finales del siglo I a. C. y comienzos del III d. C. De esta forma se fue extendiendo por una superficie que en su momento de apogeo superó las 40 hectáreas. Se calcula que en ellas podrían vivir entre 5000 y 8000 habitantes, o quizás más, pues esto no es fácil de precisar. Hay incluso estimaciones que señalan una población de hasta 25 000 almas a comienzos del siglo III, pero esto parece claramente una exageración. Y eso aun teniendo en cuenta que Lutecia volvió a extenderse por la isla de la Cité, así como probablemente por la margen derecha del río, pero de este crecimiento, casi nada sabemos.

Lutecia llegó a tener realmente una cierta importancia en la Galia romana, pero Roma la consideró siempre como una ciudad de segundo orden en esta provincia, y nunca como una de las principales.

Desgraciadamente, conocemos muy poco de la Lutecia romana, y ello es debido básicamente a los pocos restos que se han conservado de la misma. Esto es comprensible hasta cierto punto, ya que su convulsa historia posterior, las ocupaciones sucesivas de diferentes pueblos y sobre todo el gran crecimiento experimentado en los últimos siglos ha provocado una intensa urbanización y, consecuentemente, una acusada subsolación (es decir, la excavación del suelo para construir en él nuevas viviendas) de la ciudad romana, lo que apenas ha permitido la conservación de casi ninguna estructura de origen romano, salvo algo del anfiteatro y de unas termas en el sector de Cluny.

A mediados del siglo III, Lutecia se encontraba en pleno apogeo, pero a partir de ese momento, los tiempos comenzaron a cambiar. Esto sucedió porque en primer lugar llegó una nueva religión, el cristianismo, que tuvo su figura más destacada en el obispo San Denis, que vivió hacia el año 240.

Pocos años después hicieron su aparición los pueblos bárbaros que, en el año 254, (los alamanni o alamanes), y, sin darle tiempo a recuperarse, en el 257, los francos, la sometieron a dos crueles saqueos que la dejaron prácticamente arruinada. En particular, fue el núcleo fundado por los romanos en la margen izquierda del río el que más sufrió la devastación, ya que era también el que más se había consolidado y enriquecido durante los últimos tres siglos.

Resto de la estructura reconstruida del anfiteatro de época romana denominado Las arenas de Lutecia.

Los supervivientes de estos ataques no tuvieron más remedio que abandonar los restos de la ciudad destruida y volvieron a refugiarse en el reducido espacio de la isla de la Cité, que era el único que ofrecía una cierta seguridad defensiva. Para conseguirla, procedieron a fortificar convenientemente la isla como modo de impedir un nuevo ataque y su consecuente saqueo.

Durante los siglos siguientes se vivió una situación espantosa. El comercio disminuyó enormemente, al igual que lo hizo la población. Los acueductos fueron destruidos y el suministro de agua potable desapareció. La inseguridad se adueñó de la situación y la consecuencia fue que la población urbana fue ruralizándose paulatinamente, huyendo en gran medida al campo donde los saqueos y ataques eran menos probables.

Este fenómeno fue común durante todo este período en Europa occidental. Lutecia se comportó como un ejemplo más de la decadencia que se vivió en el mundo de su tiempo.

Y esto sucedió a pesar de los grandes esfuerzos que los emperadores romanos hicieron por evitarlo, pero a pesar de ellos, fue completamente imposible invertir la situación. En este contexto de luchas entre bárbaros y romanos, dos emperadores, Juliano, en al año 356, y Valentiniano, en el 365, eligieron a la ciudad como lugar de invernada para las legiones que luchaban contra los bárbaros, pero de poco sirvió ese hecho.

Es más, Lutecia como tal ya no existía, pues había sido arrasada un siglo antes y entre sus ruinas sólo crecía la maleza. Sin embargo, la antigua isla de los parisii continuaba siendo habitada, y la existencia de este pequeño y decadente núcleo urbano, sirvió al menos para que se conservara el nombre de la primitiva tribu que lo habitó. De esta forma, comenzó a llamarse a la isla de la Cité con el nombre de París (en francés, Paris), cayendo lentamente en desuso la anterior denominación de Lutecia.

En el año 451, tuvo lugar otro acontecimiento importante en la historia de París. Atila, el gran caudillo de los hunos, se dirigió hacia la ciudad con el objetivo de saquearla. Cuando estas noticias llegaron a oídos de los parisinos, el pánico cundió entre la población y la mayoría de los cabezas de familia tomaron la decisión de abandonarla ante la imposibilidad de presentar una resistencia eficaz contra el temido rey huno.

Sin embargo, en ese momento, apareció la figura de una de las grandes mujeres de la historia de Francia, Genevieve de Nanterre o Genoveva, a la que posteriormente se conocerá como Sainte Genevieve, o Santa Genoveva. En esos instantes de pánico y cuando todo el mundo sólo pensaba en la huida, Genoveva, que poseía un fuerte carácter y un gran predicamento sobre los parisinos, pronunció unas palabras decisivas: «Los hombres se pueden marchar si así lo desean, dijo, pero las mujeres nos quedaremos en la ciudad rezando a Dios para que los hunos se marchen y Él nos defenderá».

Por uno de esos azares del destino, Atila decidió a última hora cambiar el curso de la marcha de sus feroces guerreros y, de ese modo, París se salvó. Genevieve había obrado el milagro y sus conciudadanos comenzaron a considerarla como una santa.

LA CAPITAL DE LOS FRANCOS

Poco después de este suceso apareció un nuevo pueblo invasor que dos siglos antes ya había destruido la ciudad: el pueblo de los francos. Pero esta vez su ánimo era muy diferente, porque ya no buscaban un nuevo saqueo (si es que quedaba algo realmente interesante que saquear) y destrucción, sino que por el contrario, su rey Clodoveo pensaba conquistar este territorio para instalarse en él con sus guerreros, y no sólo para llevarse las escasas riquezas que por aquel entonces debía albergar la ciudad y después marcharse con ellas hacia otra parte.

Clodoveo derrotó en el año 486 a Siagrio, el último general romano que todavía ejercía el poder en el norte de la Galia. Tras este hecho, llevó a cabo dos actuaciones que serían fundamentales para la historia de París y de todo el país, ya que fue el primer rey que se convirtió al catolicismo abandonando el arrianismo, y a principios del siglo VI, proclamó a París como la capital de su reino. Es posible que al tomar esta decisión no sólo tuviese en cuenta el hecho de que la ciudad ocupaba un punto central en los territorios bajo su control, sino también el que en ella vivía todavía la venerada figura de la anciana Santa Genoveva, que murió pocos años después.

Perspectiva de la Île de la Cité, vista desde el río Sena. Fue el núcleo inicial de la ciudad, y hoy se encuentra ubicada en su parte central.

Clodoveo y su esposa, la reina Clotilde, sobrevivieron poco tiempo a la santa y, antes de morir, decidieron que sus cuerpos fueran enterrados junto al de ella. Para albergar a los tres cadáveres se construyó una abadía en la colina, que hoy día sigue llamándose Santa Genoveva. Fue el primer edificio religioso importante de París, y a él siguieron otros muchos en los años siguientes como los de San Germain de Pres, San Martin des Champs, San Gervais o la iglesia de los Santos Apóstoles, que fue donde originalmente se enterró a los reyes y a la santa. Este hecho explica la gran importancia que durante toda la Edad Media tuvo la Iglesia en la ciudad, así como las construcciones religiosas que se insertaron en la trama urbana parisina.

Entre los siglos VI y VIII, los alrededores de la isla de la Cité vieron surgir numerosos monasterios, oratorios, capillas y abadías que con el paso del tiempo acabaron convirtiéndose en centros de atracción de población. En torno a ellos se formaron pequeños núcleos habitados por las personas que trabajaban para el mantenimiento de los religiosos, pero que no vivían en el interior de dichos núcleos.

Habitualmente, estos centros religiosos se ubicaban o bien sobre las colinas, o bien junto a las principales vías de comunicación, y estaban por tanto desconectados unos de otros, por lo que no llegaban a crear una verdadera trama urbana que estructurara la ciudad en torno a ellos. Esto hizo que el París medieval creciera de una forma anárquica e inorgánica, sin que existiera una integración de los diferentes espacios urbanizados que se encontraban desperdigados por sus proximidades.

Este crecimiento incontrolado, aunque reducido, tuvo lugar a pesar de que en determinadas ocasiones París perdió el rango de capital que los francos le habían concedido. Así por ejemplo, durante la dinastía Carolingia la capital fue trasladada a Aquisgrán desde el año 768.

Y, pese a ello, hacia el siglo IX París debía ser una ciudad con una población relativamente elevada en relación con otras ciudades de la propia Francia o incluso del resto de Europa. Esta podía fluctuar entre 20 000 y 25 000 habitantes, aún con todas las reservas con las que tienen que ser tomadas estas afirmaciones.

Las características urbanas del espacio edificado debían ser bastante deprimentes, pues sin duda se trataba de un núcleo de casas de muy escasa calidad o en numerosos casos las viviendas eran simples chozas de barro y madera hacinadas unas contra otras sin ningún tipo de planificación ni de orden, en medio de calles sin pavimentar y casi siempre embarradas. Se trataba, pues, de una villa carente de los más básicos servicios urbanos, en la que las basuras y la suciedad se acumulaban en las calles y, probablemente, en el interior de las mismas viviendas, en unas condiciones que debían ser deplorables para sus moradores.

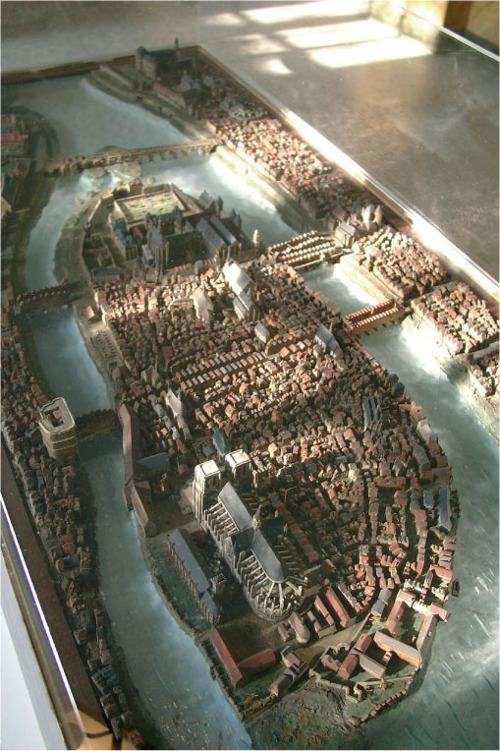

Reconstrucción en una maqueta de la Íle de la Cité como debería ser aproximadamente durante la época medieval. Obsérvese la densificación del espacio edificado.

Desgraciadamente, a lo largo de esa centuria la situación empeoró considerablemente mucho más, si ello era posible, en particular tras el fallecimiento en el año 840 del rey Ludovico Pío, también conocido como Luis I el Piadoso, hijo del gran emperador Carlomagno. A la muerte de aquel se iniciaron dos procesos tremendamente negativos tanto para París como para Europa occidental.

Por una parte comenzaron las luchas por la herencia entre los hijos del monarca fallecido. Las consecuencias de estos enfrentamientos dieron lugar a lo que, posteriormente, se llamaría la etapa del feudalismo. Pero, por otra parte, y por encima de todas las rencillas de reyes y de nobles, el debilitamiento del poder real facilitó la llegada de nuevos pueblos invasores, en especial los más temibles de todos ellos, los conocidos como Vikingos o Normandos.

Ambas denominaciones se aplicaban a los piratas que procedían del sur de la península escandinava, y a bordo de sus barcos llamados drakkars se dedicaron durante más de un siglo a aterrorizar a todas las ciudades europeas costeras o de los grandes ríos navegables, saqueando, violando, destruyendo y matando sin piedad. Sus incursiones se repetían impunemente casi todos los años, y los señores feudales, empecinados en luchar entre ellos mismos, preferían matarse unos contra otros antes de organizarse y adoptar un frente común contra los salvajes invasores del norte.

Como era lógico, los objetivos de los piratas variaban cada año con el fin de no aniquilar por completo a toda la población de un mismo lugar, ya que de esta manera permitían la recuperación de la riqueza y así podían regresar unos años más tarde para buscar de nuevo otro sustancioso botín que llevarse de nuevo a las frías regiones nórdicas de las que procedían.

Este fue, por ejemplo, el caso de París. En poco menos de medio siglo (concretamente entre los años 845 y 892), la ciudad fue saqueada y destruida por completo nada menos que en siete ocasiones, lo que da una aterradora media de un saqueo cada menos de siete años.

Estas terribles incursiones dejaron prácticamente arrasada a la ciudad. No hubo ni una sola abadía merovingia que no fuera robada, incendiada o incluso en algunos casos, completamente destruida. De nuevo la población superviviente tuvo que marcharse de París, y los que permanecieron en el lugar tuvieron que malvivir entre las ruinas que habían dejado los saqueadores en medio de una espantosa pobreza. Probablemente, a finales del siglo IX solamente unas diez o doce mil personas sobrevivían desperdigadas por los contornos de lo que anteriormente había sido una ciudad. Es posible incluso que su número fuera bastante inferior aún al que se ha calculado en tiempos posteriores, ya que las destrucciones fueron enormes.

LA CAPITAL DE LOS CAPETOS

Pero a partir del siglo X la situación volvió a cambiar poco a poco. Primero lo hizo de forma un tanto imperceptible, pero cada vez fue mejorando más paulatinamente y de esa forma París (y por extensión la mayor parte de Europa), comenzó a salir de aquella dura época a la que se conoce genéricamente con el nombre de los siglos oscuros.

Y esto sucedió por varios motivos. En primer lugar porque el que entonces era rey de Francia, Carlos III, llegó a un acuerdo con el caudillo vikingo Rolf y le cedió una porción de su territorio en la región de Normandía para que en él se asentase un grupo de vikingos y de esa forma cesasen los terribles ataques contra las poblaciones de su reino. Con el asentamiento pacífico de aquellos normandos, los ataques no desaparecieron por completo, pero sí que disminuyeron enormemente en relación a los de épocas anteriores.

En segundo lugar, en el año 987, tuvo lugar otro hecho muy importante. Un noble llamado Hugo Capeto fue proclamado rey de Francia (inaugurando así una dinastía que perduraría durante más de ocho siglos, la de los Capetos), y al ser París la principal ciudad de sus dominios nobiliarios, volvió a designarla como capital del Estado francés.

Hugo Capeto era un monarca débil y con poco poder, pero era consciente de que para que se afianzara el domino real con el paso del tiempo sobre toda Francia era necesario disponer de una capital acorde con su importancia, y por desgracia, en aquella época París solamente era un villorrio pobre y que todavía estaba medio destruido a consecuencia de los ataques de los hombres del norte durante el siglo anterior.

De ahí que, cuando subió al poder, se lanzó a la tarea de modificar esta situación. De esta forma, inició una serie de tímidas reformas urbanas que se centraron principalmente en la reconstrucción de las principales abadías que llevaban ya un siglo arruinadas.

Hugo Capeto proclamó a París como la capital de Francia, pero en cualquier caso, este nombramiento no dejaba de ser un mero título honorífico, más que otra cosa. En los tiempos medievales, para que una capital fuese el centro del poder real, tenía que convertirse en un lugar en el que el soberano residiese permanentemente, y eso no fue lo que precisamente hizo el monarca durante los nueve años que duró su reinado.

La catedral de Notre Dame es la principal iglesia de París. Fue construida entre los años 1163 y 1345 en estilo gótico.

Sin embargo, su hijo Roberto el Piadoso sí que tomó esa resolución que su padre no había podido llevar a la práctica. A partir del año 996, se instaló definitivamente en París, y eso sirvió para que, al abrigo del poder real, la inseguridad que había sufrido la ciudad durante los siglos anteriores fuera menguando poco a poco. De este modo, Roberto propició el que París comenzará a experimentar un nuevo crecimiento.

El espacio edificado empezó a extenderse desde su núcleo original en la isla de la Cité, y este crecimiento tuvo como consecuencia una curiosa jerarquización social que segmentaría a la población durante la mayor parte de la Edad Media. A partir del siglo XI, París se dividió en tres grandes zonas, cada una de las cuales representaba a grandes rasgos a un determinado estamento social.

En el centro de la misma, en la isla de la Cité, se ubicaba el poder del rey. Era el lugar de residencia del palacio real y de la corte, y aunque en ella se levantó posteriormente la catedral de Notre Dame, el centro de la ciudad fue a lo largo de toda su historia el núcleo neurálgico del poder de los monarcas.

En la margen izquierda del Sena predominaron los asentamientos religiosos, como San Germain des Pres, San Víctor, Santa Genoveva, etc. De ahí que, con el tiempo, fuera también aquí donde se acabara ubicando el centro de la cultura y de la enseñanza, como acabó ocurriendo con la Universidad de París, ya que por aquel entonces estas instituciones estaban totalmente controladas por el estamento eclesiástico.

En la margen derecha del Sena, aunque también se asentó parte del poder espiritual (San Martín des Champs y posteriormente el conjunto del Temple, núcleo central de los caballeros templarios), fue, sin embargo, el lugar donde se ubicó la zona comercial e industrial, en la que el campesinado o los comerciantes tenían más importancia que los otros dos estamentos, y donde acabaría germinando la burguesía como principal grupo social que finalmente se impondría tanto en la ciudad, como en el país.

Fue entre los siglos XI y XII cuando París empezó a ser conocido como un centro de la cultura, ya que en sus escuelas y colegios enseñaban profesores de enorme prestigio, como Pedro Abelardo o Pietro Lombardo. Hacia 1160 se fundó el primitivo colegio de enseñanza que con el tiempo se acabaría convirtiendo en la universidad parisina.

En esta época París se convirtió también en un centro del arte, pues en el año 1137, el abad Suger ordenó la transformación de la cercana abadía de San Denis, dando lugar con ello a un nuevo estilo artístico que con el tiempo se impondría por toda Europa: el gótico.

París se convirtió también en un centro financiero, ya que a partir del siglo XII la orden de los caballeros templarios se estableció al norte de la ciudad, creando en torno a su monasterio del Temple (nombre que procede de su supuesta imitación del Templo de Jerusalén) el centro económico de Francia y de Europa, gracias a los continuos préstamos de dinero que los caballeros hacían con sus riquezas a numerosos monarcas europeos.

Y finalmente fue durante estos siglos cuando la ciudad pasó a ser también un centro idiomático o lingüístico, debido a que el idioma o dialecto que en ella se hablaba, y que se conocía genéricamente con el nombre de franciano, se acabó convirtiendo con el paso del tiempo, y gracias a la protección que le dispensaron los monarcas, en la lengua principal de toda Francia, desplazando a los numerosos dialectos que hasta entonces se hablaban por todo el país como la langue d’Oc, la langue d’Oil, el provenzal, etc.

París crecía como un núcleo donde se desarrollaba tanto la industria como sobre todo el comercio. Este destacaba por la compra y venta de productos alimenticios (cereal, pescado) y de materiales para la cantería y las construcciones.

El subsuelo parisino es muy rico en piedras de gran calidad como los granitos o las calizas. Desde época romana hasta el siglo XVIII, y en particular a lo largo de la Edad Media, miles de canteros extrajeron de las entrañas de la ciudad bloques de piedra con los que construir catedrales, palacios, mansiones y todo tipo de obras.

Galería subterránea de las catacumbas medievales utilizada como parte del sistema de alcantarillado.

Esta continua extracción provocó que bajo el suelo de París exista, aún en la actualidad, una intrincada red de galerías que se había iniciado en época romana y que finalmente superan los 300 kilómetros de longitud, algunas de las cuales son visitables, son las poco conocidas pero espectaculares catacumbas de París. A titulo comparativo y para apreciar mejor la importancia de esta obra, baste decir que la red actual bajo tierra del metro de París es de unos 200 kilómetros.

Durante todo este tiempo, la población de París no paró de aumentar. Si a principios del siglo XI quizás no llegaba a los 20 000 habitantes, un siglo después el número de pobladores ya se había más que doblado alcanzando los 50 000, y a mediados del siglo XII, ya debía rondar los 80 000.

Pero este gran crecimiento no se vio acompañado, desgraciadamente, por otras medidas que mejoraran la calidad de vida de sus vecinos. La costumbre de arrojar directamente a la calle las basuras y los excrementos desde las puertas y balcones al grito de «¡¡Agua va!!», tenía como consecuencia el que las calles se encontraran frecuentemente llenas de pestilentes inmundicias, por lo que eran el lugar habitual por el que pululaban ratas y otras especies de animales que transmitían toda clase de enfermedades. Esta situación provocaba frecuentes epidemias que se agravaron considerablemente en siglos posteriores.

LA GRAN TRANSFORMACIÓN DE FELIPE AUGUSTO

París, sin embargo, no comenzó a convertirse en lo que sería una gran ciudad hasta la subida al poder del rey Felipe II Augusto. Este monarca reinó en Francia durante un largo período de tiempo comprendido entre los años 1180 y 1223, y fue durante ese momento cuando se inició la primera gran transformación urbana de la ciudad.

Los logros de Felipe II fueron muy importantes para la capital de Francia, pues iniciaron el proceso de monumentalización que la ha venido caracterizando durante los ocho últimos siglos. Para conseguirlo, Felipe decidió prescindir paulatinamente de la nobleza para ir confiando cada vez más en los funcionarios procedentes de la burguesía. El espíritu emprendedor y modernizador de estos estimuló rápidamente el crecimiento económico y urbano.

Así, se procedió a pavimentar las calles, se continuó con la edificación de la catedral de Notre Dame, se iniciaron las primeras obras de lo que actualmente es el museo del Louvre, se construyeron los primeros colegios universitarios en la Cité, se urbanizó el barrio de le Marais y se erigieron las grandes abadías de Saint Antoine des Champs y la de Montmartre. También se llevó a cabo la remodelación del espacio para el gran mercado de París, Les Halles, cuya construcción se había iniciado en 1137.

La mayor transformación urbanística se produjo en la margen izquierda del río. Allí, el gran desarrollo de la primitiva universidad, con todas sus funciones anejas: facultades, colegios, escuelas, etc., provocó una sustancial reforma de este sector de la ciudad que la acabó convirtiendo en uno de los grandes centros europeos del saber.

Fue especialmente en esta época cuando París llegó a ser también el principal centro de las finanzas europeo. En el año 1119 se había fundado la Orden de los caballeros del Temple o Templarios, con el objetivo de proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Con el paso del tiempo fueron recibiendo numerosas donaciones y de este modo fueron acumulando una enorme cantidad de riquezas y prestaban parte de estas a los reyes o a los grandes hombres de negocios europeos cuando estos se hallaban necesitados de dinero, pero a cambio cobraban unos intereses elevadísimos. Este capital se almacenaba en las arcas parisinas de la sede templaria y de esta forma, la capital fue incrementando notablemente su patrimonio económico. El final de los templarios fue muy dramático, acusados por el rey Felipe IV de practicar la sodomía, fueron torturados y quemados, y fueron despojados de sus riquezas en el año 1307.

El crecimiento económico, el prestigio intelectual y el embellecimiento arquitectónico, redundaron también en un considerable incremento de la población. A comienzos del reinado de Felipe II se calcula que vivían en París unas 80 000 personas, buena parte de las cuales se hacinaban en casas amontonadas unas junto a otras en las escasas 20 hectáreas protegidas por las murallas, pero la mayor parte de sus habitantes vivían desperdigados por los campos cultivados de los alrededores.

En 1223, cuando Felipe II Augusto murió, la población superaba ya los 110 000 habitantes, y lo más importante de todo: la mayor parte de ellos ya no se encontraban desprotegidos, sino que se hallaban amparados por una muralla de reciente construcción que englobaba en su interior a unas 180 hectáreas de superficie. Esta muralla fue construida gracias a la financiación de burgueses enriquecidos que deseaban proteger de esta forma sus bienes y propiedades a consecuencia de la guerra que enfrentaba a Felipe Augusto con Inglaterra.

Así, en las dos últimas décadas del siglo XII, se erigió un muro en la margen derecha del río con unos 2600 metros de longitud por 800 de anchura y 10 de altura. Este recinto se cerró mediante otro existente en la margen izquierda que se levantó durante las primeras décadas del siglo XIII. Sus dimensiones eran todavía algo mayores que el que tenía enfrente, puesto que sus muros se extendían también a lo largo de 2600 metros, pero su anchura era ligeramente superior, unos 850 metros.

De esta forma, París multiplicaba su superficie amurallada en casi nueve veces en poco menos de medio siglo, pero la ciudad había crecido tanto y se había extendido de tal manera, que aun a pesar de la ampliación, todavía quedaban numerosos espacios habitados en sus alrededores que seguían estando fuera del recinto amurallado. Era el caso de conjuntos tan importantes como las abadías de San Germain, San Víctor o San Antoine.

Felipe Augusto consiguió dar tal prestigio a la ciudad que sus sucesores, deseosos de prolongar la obra, continuaron embelleciéndola y engrandeciéndola cada vez más.

La centuria que siguió al fallecimiento del monarca fue especialmente significativa para París. A mediados del siglo XIII, ya rondaba los 160 000 habitantes. Medio siglo después estos se habían transformado en 213 000. En 1328 se habían convertido en 228 000, y a principios del siglo XV se alcanzaba ya la estimable cifra de unos 280 000 pobladores, siendo en ese instante ya, y con notable diferencia, la ciudad más poblada del continente europeo.

El crecimiento demográfico tuvo su reflejo en la expansión urbana, aunque realmente se podría también expresar la frase a la inversa, ya que ambos fenómenos se influyeron mutuamente. París crecía principalmente gracias a cuatro hechos: la pujante burguesía comercial que incrementaba constantemente la riqueza de la ciudad; la función universitaria que se encontraba en pleno auge y que atraía a la metrópolis a los mejores estudiantes y profesores europeos a sus aulas; la presencia del rey y de la corte, con lo que ello significaba como centro de poder y de toma de decisiones, así como punto de atracción de servicios de muy distinto género; y, finalmente, la importancia de la Iglesia, en especial de las abadías, que caracterizaban con su fuerte impronta la trama urbana de la ciudad y hasta estructuraban en buena medida el crecimiento de la misma.

En 1256 se fundó el colegio universitario de la Sorbona que con el tiempo se haría famoso en todo el Occidente, y que le acabaría dando durante la Edad Media, por extensión, el nombre a la propia universidad. En él y en los restantes colegios, se hospedaban cientos y hasta miles de estudiantes y profesores llegados de diferentes naciones. Algunos de sus nombres figuran entre las personalidades más destacadas de la cultura europea de esta época, como es el caso del alemán Alberto Magno, del italiano Tomás de Aquino, o del sabio inglés Roger Bacon.

No sólo fue la Sorbona, sino que nuevos colegios, como el de Navarra o Cluny, convirtieron cada vez más a París en uno de los centros de la cultura universal. Este fue uno de los hechos que propició con el paso del tiempo que el francés se convirtiera hasta el siglo XIX en la lengua más utilizada en las relaciones diplomáticas entre los países.

Y no sólo era la cultura lo que se estaba desarrollando en París, sino que también la economía seguía un curso ascendente. En 1263, una hansa o unión de mercaderes se había hecho con la dirección de la municipalidad, y bajo su impulso, el crecimiento aumentaba todavía más.

Aprovechando esta bonanza económica, numerosos extranjeros se asentaron en la ciudad como cambistas de moneda en ferias y mercados. El papel que estas personas jugaron en las finanzas parisinas fue cada vez mayor.

Y es cierto que si la burguesía empezaba a florecer, los grandes tiempos de la nobleza todavía no habían pasado. Esta continuaba teniendo todavía su papel preponderante en la ciudad. Al amparo del poder real, eran numerosos los nobles que levantaban grandes palacios nobiliarios o, como se les llamaba en aquella época, hoteles. Así, en este período, se construyeron algunos de los más representativos, como los de Bourbon o Flandre.

Los propios reyes continuaban su labor de embellecimiento y erigían maravillas artísticas, como la famosa Santa Capilla del rey San Luis en el año 1245.

Pero por encima de todos, el estamento que con diferencia dejaba una huella más profunda en la trama urbana de la ciudad era la Iglesia. Hacia 1300, París contaba con unos 70 templos cristianos que se convertían en los verdaderos organizadores de la estructura urbana del caserío. La ciudad se dividía en 35 parroquias que configuraban, a la vez que segmentaban, el tejido urbano. Esta distribución en parroquias sería el origen posterior de los barrios en los que se basaba la administración municipal. Hasta bien entrado el siglo XVIII, esa era la forma en la que se gestionaba el espacio urbano por el Ayuntamiento parisino.

La Plena Edad Media, es decir, los siglos que van desde el XI hasta el XIII, fue un momento de crecimiento para París en todos los órdenes, y ello tuvo una clara repercusión sobre la expansión urbana. Esta se llevó a cabo con una acusada celeridad, ocupando huertos, viñedos o campos de cereal, que eran urbanizados y convertidos en viviendas para albergar a una población en continuo crecimiento.

El poblamiento no sólo ocupaba nuevos espacios que hasta entonces eran rurales, sino que también crecía a base de rellenar el escaso espacio vacío de intramuros, mientras que nuevos asentamientos se extendían también a extramuros. A comienzos del siglo XIV, la urbe parisina ocupaba ya una extensión de más de 270 hectáreas.

LA CRISIS BAJOMEDIEVAL

Pero los buenos tiempos no duran siempre, y a partir de 1337 se inició una época muy negativa para París y para Francia al estallar la Guerra de los Cien Años contra Inglaterra. Durante un siglo, su crecimiento se paralizó e incluso se redujo sustancialmente a consecuencia de una serie de graves crisis.

Entre esas crisis cabe destacar la que estalló en 1348 en forma de epidemia de peste. Fue tal su virulencia que a esta peste se la conoce concretamente con el nombre de peste negra, dada la elevadísima mortandad que causó en todo el mundo. Se calcula que entre un tercio y un cuarto de la población europea falleció en el espacio de pocos años. Sin embargo, París no sufrió de una forma tan dura los ataques de esta peste, pues se estima que en la ciudad «sólo» fallecieron algo más de 13 000 personas a consecuencia del contagio.

La Conciergerie: residencial real de los reyes de Francia desde el siglo XIV, muestra las típicas torres del estilo arquitectónico de la época.

Diez años después, una nueva catástrofe se abatió sobre la ciudad. Esta se vez se trató de una cruenta sublevación campesina denominada la Jacquerie. Los desórdenes que provocó y los ataques que los sublevados dirigieron contra París provocaron destrozos en la muralla de Felipe Augusto. Esta quedó muy debilitada hasta el punto de que hubo que construir una nueva cerca defensiva ante la situación de ruina en la que había quedado la anterior tras sucesivos ataques y destrucciones.

Además, en este momento, con la Guerra de los Cien Años aun en vigor, la amenaza del ejército inglés sobre París era cada vez mayor y ello llevó a que entre 1358 y 1369 se construyeran dos grandes fortalezas que completaran el recinto defensivo parisino. Al este se construyó la de la Bastilla, llamada a cumplir un destacado papel en la historia de Francia bastantes siglos más tarde, pero que durante la mayor parte del tiempo fue utilizada como prisión por los reyes franceses. Al oeste se construyó una nueva fortificación, el castillo del Chatelet, junto al Sena.

Estas obras, sin duda, dotaron de mayor poder defensivo a París, pero la ciudad se había extendido también en buena medida por el exterior de la muralla, y una gran parte de su población había quedado fuera del perímetro defensivo de la misma y por tanto se encontraba en una gran inseguridad como era la que existía en aquellos tiempos de guerra.

Para evitarlo y asegurar de esa forma la protección de decenas de miles de parisinos que vivían en los campos de los alrededores, el rey Carlos V el Sabio tomó una acertada decisión: ampliar el recinto amurallado para poner a salvo a los habitantes de la periferia en caso de ataque enemigo.

Así, entre 1371 y 1383 se procedió a la erección de un nuevo muro de grandes proporciones, pues alcanzaba los 5,2 kilómetros de longitud, y una anchura de 700 metros hasta las orillas del Sena. De esta forma, la ciudad se ampliaba en 150 hectáreas con lo cual, su superficie total alcanzaba ya más de 430 hectáreas, en las que en caso de asedio se podían refugiar hasta 250 000 personas que era el total de habitantes que se calcula de forma aproximada para el París de aquella época. Esta vez la muralla sí que englobaba a grandes conjuntos abaciales como San Germain o San Marcel, que quedaban así protegidos por primera vez.

La cerca de Carlos V era muy ambiciosa en cuanto a su extensión, pues incluía en su interior bastantes espacios que todavía se encontraban vacíos. Para construirla se empleó el abundante material granítico y calizo que ofrecían las canteras subterráneas que alcanzaron así una profundidad cada vez mayor.

Es más, para evitar la destrucción del recinto por las nuevas bombardas (pequeños cañones) de la artillería inglesa, se diseñaron fosos de hasta 90 metros de anchura que impidieran que los bolaños que aquellas arrojaban pudieran hacer mella en el nuevo sistema de fortificaciones.

Pero a pesar de todos estos esfuerzos, las murallas de París no consiguieron aliviar a la ciudad de los avatares del largo conflicto. Y no sólo por parte de los ataques ingleses, sino incluso de los propios bandos franceses enfrentados en el mismo. Esto sucedió a consecuencia del estallido de una guerra civil interna en Francia entre dos bandos, los cabochiens, apoyados por los comerciantes y las clases medias, y los armagnacs, que representaban los intereses de la nobleza.

A partir de este momento, París se convirtió en una especie de pelota de ping pong que pasaba con celeridad de unos a otros. Así, en 1413 la tomaban los armagnacs, y sólo cinco años después la reconquistaban los cabochiens ayudados por los borgoñones, guiados por su famoso caudillo Juan sin Miedo.

Pero las desgracias de la urbe no habían hecho más que comenzar. Un año después, en 1419, eran los ingleses los que se hacían con su control. Esto representó una de las mayores crisis en la historia de París. La consecuencia de tanto asedio y tanto cambio de manos supuso un considerable aumento de los precios de los alimentos, lo que agudizó el hambre y la miseria entre la mayor parte de sus habitantes, que decidieron abandonarla ante tan dramática situación. El comercio decayó enormemente y la universidad perdió a buena parte de su profesorado y alumnado, por lo que entró en un acusado declive.

Esta era la situación de postración cuando en 1429 entró en escena otra de las mujeres más importantes de la historia de Francia: una joven campesina de 17 años conocida como Juana de Arco. La Doncella de Orleans, que tal era su otro sobrenombre, se puso en marcha al mando del ejército francés para recuperar París, pero fracasó en su intento, resultando herida en un muslo. No obstante, el impulso bélico ya estaba dado y así, en 1435 la guerra civil finalizaba, sólo dos años después los ingleses abandonaban la ciudad y los franceses volvían a hacerse definitivamente con su control.

Cuando esta etapa trágica finalizó, París se encontraba totalmente agotada después de treinta años de continuos sufrimientos. Su población era probablemente menos de un tercio de la que tenía antes del inicio del conflicto, pues quizás ni siquiera alcanzaba los 100 000 habitantes. Las sucesivas conquistas y reconquistas y las revueltas urbanas la habían dejado medio arrasada en cuanto a su caserío y monumentos, y sumida en la pobreza a la mayor parte de su población.

La decadencia no sólo era palpable en lo demográfico o en lo económico, sino también en lo cultural. La Sorbona, y en general la universidad, ya había dejado de ser el centro de la cultura europea, que se estaba desplazando a las emergentes ciudades de la Italia renacentista. La universidad parisina se había quedado anquilosada en sus viejos estudios y se había convertido en un foco del conservadurismo frente a la ideología renovadora procedente de ciudades como Florencia o incluso la propia Roma.

Era tal su situación de postración, que incluso tras la vuelta a manos francesas, los reyes la encontraron tan destruida y tan degradada, que decidieron no convertirla de nuevo en la capital de Francia y en sede de la corte, sino que por el contrario, prefirieron permanecer viviendo en los espectaculares y señoriales castillos que se estaban construyendo en el valle del río Loira, como los de Blois, Chambord, Chenonceau, etc.

Plano que muestra los sucesivos recintos amurallados con los que se dotó a la ciudad de París desde época romana.

De este modo, París vivió el final de los tiempos medievales restañando viejas heridas y buscando la forma de salir del marasmo al que la habían condenado más de un siglo continuo de luchas. Hasta tal punto resultó traumático este hecho para los parisinos y para los franceses, que fueron historiadores que desarrollaron su labor en París los que varios siglos después tildaron de medievales a los tiempos de violencia que le tocó vivir a la ciudad durante esta última etapa.

Y por extensión, fueron estos mismos historiadores los que denominaron época moderna a la que se iniciaba con la recuperación de la ciudad y del país, lo que sucedió a partir de finales del siglo XV y sobre todo desde los comienzos del XVI. Este hecho tuvo tal importancia que hoy día se habla en todo el mundo de Edad Media o Edad Moderna al hacer referencia a estos períodos de la historia.

Llegados a este punto, cabe hacer una reflexión importante, y es que la historia del París moderno alcanza su máxima importancia a partir del siglo XVII, cuando experimenta un nuevo proceso de crecimiento y de desarrollo.

Pero es preciso que nos detengamos aquí. El París moderno y contemporáneo necesitaría para su explicación y comprensión un espacio mucho mayor que supera con creces los objetivos y el contenido de este libro, en el que sólo se pretende analizar básicamente la evolución de las ciudades durante la Edad Media. No obstante, la importancia de París es tal en el mundo actual que no podemos resistirnos a dar unas pinceladas muy breves y muy generales de su evolución durante los últimos cuatro siglos, ya que en muchos momentos ha jugado un papel decisivo en la historia mundial y se ha convertido en la encantadora metrópolis que asombra a quienes la conocen.

Creció considerablemente durante el reinado de Luis XIV y durante el siglo XVIII, sobre todo con la creación en sus proximidades de la ciudad palatina de Versalles. Tras experimentar las convulsiones de la Revolución de 1789, se recuperó en el siglo XIX gracias a las grandes transformaciones que se llevaron a cabo durante la época del barón Haussmann, entre 1852 y 1870. Así, en el año 1889 se construyó la Torre Eiffel, que se ha convertido en su símbolo más representativo. Durante el siglo XX ha crecido enormemente, hasta el punto de que ha superado el término municipal y se ha extendido por un área metropolitana que alberga a unos 12 millones de personas.

Hoy día, París es una de las ciudades más bellas del mundo y atrae a millones de visitantes que llegan para contemplar los testimonios de su pasado y la luz de su presente.