3

Las ciudades islámicas: Bagdad y El Cairo

BAGDAD

La fundación del Bagdad circular de al-Mansur

Durante la Edad Media, el fenómeno urbano alcanzó una gran importancia en los territorios ocupados por la civilización islámica o musulmana. El origen de esta hay que buscarlo en el siglo VII, época en la que vivió en Arabia un profeta llamado Mahoma. Fue él quien predicó una nueva religión, el islam. Sorprendentemente, en el curso de pocos años, el islam se expandió con una rapidez increíble, y en el año 637 los musulmanes, es decir, los seguidores de esa nueva religión, se habían hecho con el control de Mesopotamia.

Al contrario de lo que sucedía en la Europa de aquel tiempo, la civilización islámica se basó en una red de grandes ciudades, desde las que controlar el territorio. Así, desde los primeros tiempos, los califas o sucesores del profeta, se asentaron en una gran ciudad desde la que gobernar sus dominios: La Meca en Arabia o Damasco en Siria fueron las primeras, y desde ellas se dirigieron los destinos de las tropas musulmanas que extendían la nueva religión por el mundo de su tiempo.

En el año 750 se produjo un enfrentamiento entre dos facciones rivales dentro del islam. La familia de los abasíes derrotó a la de los omeyas, en quienes desde hacia casi un siglo recaía el califato. La derrota omeya fue total, y los abasíes aprovecharon la situación para hacerse con las riendas del imperio musulmán.

La idea de los abasíes era cambiar radicalmente la situación vivida hasta entonces con los omeyas, y de esa forma emprendieron importantes reformas destinadas a revitalizar el mundo islámico que, aunque estaba todavía en la cumbre de su poder, parecía empezar a dar síntomas de agotamiento, como bien pudimos comprobar en el capítulo anterior, al fracasar los dos asedios contra Constantinopla.

El afán abasí por cambiar se hizo patente en muchos ámbitos y, entre otros, en el urbano. La ciudad siria de Damasco había sido durante un siglo la capital del mundo musulmán y, para los abasíes, una forma de demostrar que una nueva dinastía se había hecho con el poder era hacerlo creando también una nueva capital.

En un principio, los abasíes proclamaron a la ciudad mesopotámica de Kufa como capital, ya que era en aquella zona donde habían obtenido su mayor apoyo en la lucha contra los omeyas. Pero Kufa era una ciudad poco importante, y los abasíes eran conscientes de la necesidad de contar con una gran metrópolis como lugar de residencia. Una ciudad digna de unos poderosos soberanos que mostrara su grandeza y su esplendor a todo el mundo, que les hiciera más importantes y más admirados entre los seguidores de la fe musulmana.

El nuevo califa al-Mansur inició la búsqueda del lugar adecuado, y se fijó, cómo no, en la tierra que durante cuatro milenios había albergado a las ciudades más grandes y espectaculares de la historia, la vieja Mesopotamia y, más concretamente, la zona central de la misma, allí donde el Tigris y el Éufrates casi unen sus cursos. Se trataba de un emplazamiento estratégico, pues era la intersección por la que pasaban las caravanas comerciales que unían las rutas que iban de oriente a occidente. Era también una vasta llanura muy fértil que, con un adecuado cuidado de la red de canales que la abastecían de agua, podía dar alimento a muchos miles de personas.

Al-Mansur buscó el sitio exacto y lo encontró a orillas de Tigris, en un punto muy próximo a donde anteriormente se habían ubicado Seleucia y Ctesifonte, un lugar en el que abundaban los manantiales y en el que la tierra ofrecía sus frutos abundantes a quienes la trabajaban. En el año 758 al-Mansur reunió en aquel territorio a sus ingenieros, agrimensores e incluso a artistas, para que planificaran y diseñaran la que iba a ser su capital.

Los abasíes, necesitados de buscar apoyos entre las diversas facciones que componían el islam, hallaron en los persas a un pueblo dispuesto a prestárselo. Persia gozaba de una cultura refinada con una antigüedad que se remontaba a más de mil años. En ese territorio habían existido también grandes ciudades, y en algunas de ellas se había empleado un plano de carácter circular a la hora de diseñarlas, como había ocurrido en Firuzabad o Gur Fars.

Al-Mansur decidió aceptar ese mismo tipo de plano y también el hecho de que la ciudad llevase un nombre de origen persa, pues la llamó Bagh Dad que, en farsi, la lengua persa, significa «Regalo de Dios» o «Don de Dios».

La fecha de su fundación no fue una cuestión de azar. Se estudiaron los astros y los astrólogos decidieron el que sería el momento más favorable para que comenzara su construcción. En un principio, se decidió darle el nombre de Madinat as Salam, o «Ciudad de la paz», pero posteriormente se acabó popularizando el de Bagdad, sin duda por la influencia persa antes reseñada.

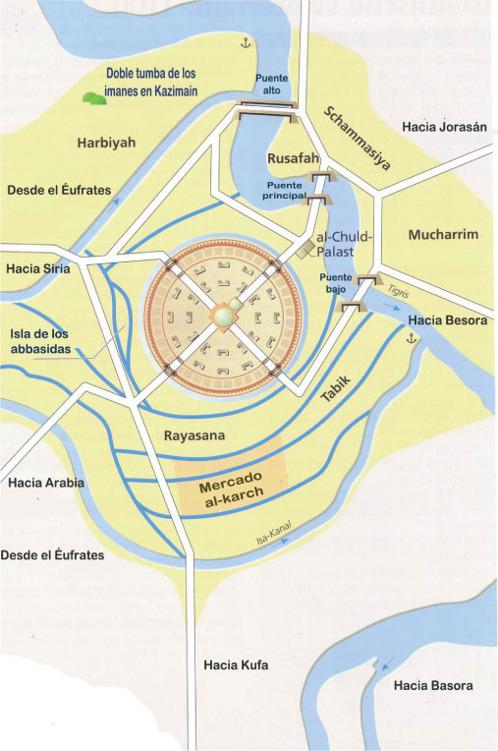

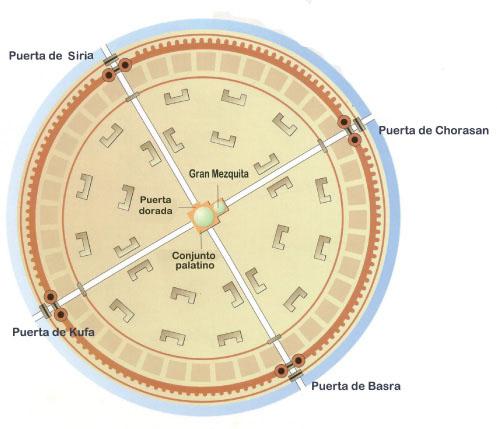

En esta página y la siguiente se puede observar el esquema de la ciudad circular de Bagdad tal y como debió ser en el momento de su fundación.

Nótese como la red de canales seguía el mismo diseño del plano urbano de la parte central ciudad circular de Al-Mansour.

El 23 de julio del año 762 comenzaron las obras. Más de cien mil obreros se afanaron en la construcción de esa ciudad circular, cuyo núcleo central fue un enorme campamento militar con una circunferencia de casi tres kilómetros de diámetro. En el centro del mismo se ubicaba el denominado castillo o palacio de la Puerta de Oro, que era la residencia del califa. Junto a él se construyó una gran mezquita con una gigantesca cúpula que se elevaba hasta 49 metros por encima del nivel del suelo. Para completar el plano se le dio una disposición radial a las calles, que confluían en la zona central de la urbe.

Las obras avanzaron a gran ritmo, y en sólo trece años la ciudad estaba prácticamente finalizada. Se había convertido en una gran metrópolis rodeada de tres anillos concéntricos y protegida por grandes murallas que alcanzaban los 50 metros de espesor y los 30 de altura. Una red de canales de forma radioconcéntrica la abastecía de agua suficiente para las necesidades de sus habitantes.

La ciudad contaba con hermosos paseos, jardines con abundante vegetación y fastuosos palacios, ya que muchísimos dignatarios, funcionarios y mercaderes enriquecidos decidieron trasladarse al amparo de la sede califal, tanto para encontrarse cerca del poder como para beneficiarse con los negocios que se suponía que la gran urbe iba a generar.

No se equivocaron. En poco tiempo, Bagdad se convirtió en la mayor ciudad del mundo superando a Constantinopla y a la china Chang An. Al-Mansur dio la orden de que la población de Ctesifonte abandonara su ciudad y se trasladara en masa a Bagdad. Es más, la propia capital de los Sasánidas fue desmantelada y sus materiales fueron trasladados 30 kilómetros al noroeste siendo aprovechados para construir la ciudad a la que con el tiempo se la conocería como la de las Mil y una noches.

No sólo fueron los persas quienes la poblaron, también se construyó un barrio para los cristianos, ya que algunas poblaciones bizantinas que habían sido capturadas anteriormente se vieron obligadas a trasladarse a Bagdad.

De igual manera, acudieron a la ciudad masivamente arameos, judíos, sirios y por supuesto árabes. Bagdad se consolidó como una metrópolis multicultural en la que convivían numerosos pueblos y religiones aunque oficialmente el islam y la lengua árabe eran las únicas oficiales.

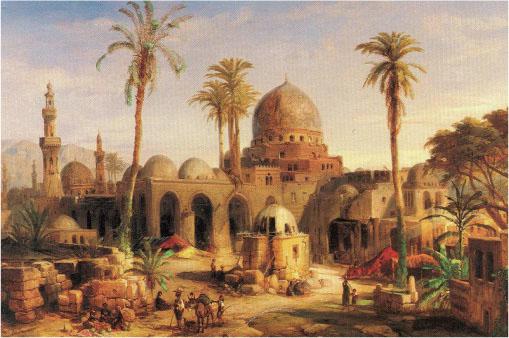

Dibujo de Bagdad durante la época de la dinastía abasí. En realidad la ciudad original debió poseer una suntuosidad y magnificencia mucho mayor, según las descripciones que nos han llegado de la misma.

Para completar este panorama, los califas decidieron colonizar las tierras de los alrededores y las distribuyeron entre sus clientes y familiares, quienes después las arrendaron a campesinos para que las trabajasen.

La red de canales que se creó ordenó el futuro crecimiento de Bagdad. El agua de los manantiales y la del propio Tigris fue canalizada para ser utilizada en el regadío de la fértil tierra. Las caravanas comerciales se dirigieron a la urbe como lugar de mercado y escala entre las rutas de oriente. Todo parecía florecer en la resplandeciente fundación abasí.

Así, no es de extrañar que ya en el año 775 se estimase que unas 600 000 personas vivieran en ella, y la población no cesaba de crecer. De este modo, once años después, cuando llegó al trono el califa Harum al-Raschid, se calcula que unas cien mil personas más se habían instalado en la gigantesca área urbanizada.

La ciudad de Las mil y una noches

Harum al-Raschid es uno de los soberanos más conocidos del islam, pues, entre otras cuestiones, su figura es el personaje en torno al que gira el famoso libro de Las mil y una noches. Con él, Bagdad alcanzó fama universal y la impronta de ser una ciudad fascinante, de cuentos de hadas, imagen con la que durante mucho tiempo se la asoció en Occidente.

Durante el reinado de Harum (786-809), Bagdad siguió desarrollándose de forma espectacular. El recinto original se había visto desbordado con prontitud ante la llegada de miles de inmigrantes que se asentaban en los alrededores del núcleo central. De esta forma, fue necesario dirigir su crecimiento hacia el sur con la creación de un nuevo barrio llamado al-Karh. La ciudad también se extendió por la orilla oriental del Tigris y esto obligó a fabricar un enorme puente de barcas que pusiera en contacto un sector con el otro.

Bagdad se encontraba en pleno auge constructivo, cientos de mezquitas se edificaban por todos sus barrios, mansiones y palacios aparecían en diferentes lugares, los zocos y los comercios en general se desarrollaban por todas partes, la riqueza afluía al punto central del gigantesco imperio musulmán que por aquella época se extendía desde el norte de África hasta los confines de la India. Los tributos que se cobraban en tan vasto territorio revertían en buena medida a las arcas de los califas y estos los aprovechaban para invertirlos en el crecimiento de su capital.

En época de Harum finalizó la construcción de un nuevo palacio califal, llamado de la Eternidad. Él y sus sucesores decidieron abandonar el palacio de la Puerta de Oro y se trasladaron a su nueva residencia. Bagdad se estaba convirtiendo en una aglomeración gigantesca que cada vez costaba más trabajo gobernar, y Harum, pese a que se dedicaba con afán a su embellecimiento, cada vez estaba más descontento de la vida en la misma ya que, entre otros motivos, se quejaba de que el calor era agobiante en ella, pues en verano se podían alcanzar temperaturas cercanas a los 50 grados a la sombra. Por otra parte, la muchedumbre que la poblaba generaba continuos problemas y enfrentamientos no sólo con otros colectivos que convivían en ella, sino incluso con sus propios gobernantes. Bagdad estaba comenzando a experimentar los efectos negativos de su éxito.

Cuando Harum murió, la población superaba ya los 800 000 habitantes, y para protegerlos fue necesario construir un nuevo recinto amurallado doble con un foso de agua que lo rodeaba. Esta nueva muralla poseía ya unas dimensiones gigantescas, pues se calcula que tenía unos 9 kilómetros de largo por siete y medio de ancho. En su interior englobaba a más de 6000 hectáreas, lo que era una superficie que apenas si permitía compararla solamente con la otra mayor ciudad que existía en el mundo, la capital china de los Tang, Chang An.

A Harum le sucedió su hijo al-Mamun, hombre de gran cultura y erudición con el que la ciudad continuó prosperando convirtiéndose además en el principal centro mundial del saber.

Al Mamun tomó una decisión fundamental en el año 827 y procedió a crear la Bait al-Hikma o Casa de la Sabiduría, también conocida como la Casa de la Ciencia. Gracias a ella se recuperó en la ciudad un ambiente cultural comparable al que había debido tener la Alejandría de los Ptolomeos con su gran centro de la Biblioteca o el Museo. A la Casa de la Sabiduría acudieron pronto los mayores genios que existieron en su época y así personalidades como el matemático al-Juaritzmi o el químico o alquimista Geber desarrollaron en ella su fructífera labor. Fue allí donde principalmente se rescató la cultura clásica grecolatina que aún se conservaba, actividad llevada a cabo por la excelente escuela de traductores que se configuró. Fue en ese lugar desde donde se difundieron innovaciones como el papel, traído desde China, o la numeración que hoy día empleamos y que llamamos arábiga, inventada en la India unos siglos antes.

La Casa de la Sabiduría se completó con otra gran realización, la de la biblioteca Wakidi, de la que se dice que llegó a acumular nada menos que 1 040 000 volúmenes en sus estanterías. Para completar todo este conjunto dedicado al saber y al conocimiento se construyó la denominada Universidad de Mustansyria. En ella desarrollaron su labor posteriormente figuras como los científicos al-Battani o Ibn Qurra, entre muchos otros.

Y no sólo era la cultura lo que florecía en Bagdad, también lo era la riqueza. El comercio y las comunicaciones alcanzaban cotas nunca conseguidas anteriormente. Telas preciosas, tapices, alfombras, joyas, perfumes, especias, etc. llegaban diariamente a la ciudad, y desde allí se distribuían por el resto del mundo árabe y no árabe. Este tráfico mercantil, unido a la recepción de los impuestos procedentes de todas las partes del mundo musulmán, la convirtieron en una de las ciudades más fastuosas de todos los tiempos, una ciudad de cuentos de hadas, como ya hemos dicho, adjetivación que le dieron quienes la visitaron por aquella época.

A finales del siglo IX, Bagdad se presentaba como una urbe de unas dimensiones extraordinarias. Se dice que en ella había 80 000 bazares, 60 000 baños, 100 000 mezquitas, 12 000 fondas o paradores, 12 000 molinos…, las cifras son muy difíciles de aceptar y sin duda exageradas. Según sus contemporáneos, en la ciudad vivían más de dos millones de personas, pero esto no es admisible en buena lógica, y es evidente que se trata de una cifra imposible de creer.

Sí que es cierto que por esta época el recinto de la ciudad había alcanzado una superficie impresionante, pues se extendía por unos 90 kilómetros cuadrados a lo largo de ambas orillas del Tigris, unos 10 de largo, por 9 de ancho. Ello hizo necesario la construcción de un tercer recinto defensivo también de espectaculares dimensiones. Un nuevo anillo de ronda que protegiera a los barrios de reciente construcción.

No parece nada probable que hubiera dos millones de personas viviendo en él, pero si unas 900 000 y que entre 300 000 y 600 000 personas más vivieran en sus alrededores, dedicadas a producir alimentos para el consumo de los habitantes de la monstruosa urbe califal.

Una gran metrópolis ingobernable

Pero un crecimiento tan espectacular como el que describimos no puede durar siempre, y pronto comenzaron a brotar los problemas que ya se habían iniciado de forma puntual en el reinado de Harum al-Raschid. Bagdad se había convertido ya en un gigante que era ingobernable. Los diferentes grupos que cohabitaban en la ciudad creaban continuos problemas los unos con los otros. Los califas se sentían cada vez más inseguros en la inestable urbe, y ya en el siglo IX algunos de ellos tomaron la decisión de marcharse a otra ciudad de las cercanías para escapar de la muchedumbre problemática que habitaba en la capital del califato.

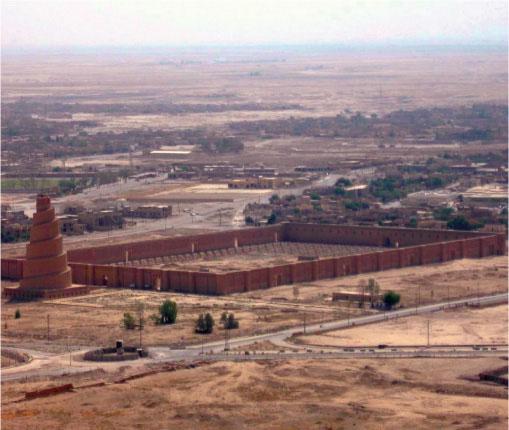

Así, entre los años 836 y 892, los califas fijaron su residencia oficial en la ciudad de Samarra, unos 125 kilómetros al norte de Bagdad siguiendo el curso del Tigris. Allí edificaron un suntuoso palacio y una enorme mezquita, la mayor de todo el mundo islámico, una colosal estructura de unas dimensiones extraordinarias con un recinto de 443 por 374 metros.

Los califas no sólo desearon poner tierra de por medio con Bagdad, sino que además se rodearon de una guardia personal de mercenarios de origen turco, que con el tiempo se acabaron convirtiendo en los verdaderos dueños de la situación y que, al igual que pasó en la época de los emperadores romanos, eran quienes ponían o deponían a los califas en función de sus intereses.

La ciudad de Samarra fue fundada por los califas que preferían vivir alejados de la gran muchedumbre que se concentraba en la capital Bagdad. En la foto, mezquita de Samarra.

Esta situación tuvo graves repercusiones sobre el mundo musulmán. Por una parte numerosos territorios periféricos empezaron a demostrar su descontento con la problemática que se vivía en el califato bagdadí. Así, en el 909, la dinastía Fatimí de Túnez decidió proclamar a un nuevo califa que fuera independiente del de Bagdad. Veinte años después, los omeyas cordobeses siguieron el mismo camino. El califato de Bagdad estaba herido de muerte, aunque todavía continuaba manteniendo un prestigio, cada vez más disminuido.

Por otra parte, durante la segunda mitad del siglo IX y la primera del X, numerosos territorios que hasta entonces vertían sus impuestos en las arcas del califato dejaron de obedecer las órdenes de los califas de Bagdad y se proclamaron independientes. De pronto, una de las grandes fuentes de riqueza de la hasta entonces opulenta ciudad dejó de abastecerla de dinares, dírhams y otras monedas en las que hasta ese momento se había basado su riqueza.

Bagdad entró en crisis, y aunque mantenía la mayor parte de su esplendor y su bienestar de antaño, el poder que hasta entonces se había concentrado en la misma dejó de tener importancia. Y este hecho fue apreciado rápidamente por otros pueblos y otras familias de gobernantes próximas que miraban con envidia la riqueza almacenada en el interior de la ciudad.

Aprovechando la debilidad interna y las tensiones que se vivían en el interior de la misma, entre el año 930 y el 945, nada menos que cuatro ejércitos se acercaron a las murallas de la ciudad y la tomaron sucesivamente. Se trató de tropas formadas por tribus procedentes de Bahrein como los qármatas, del Turquestán como los ijshidíes y de Persia como los buyíes, estos por dos veces, que en esos quince años la tomaron y la perdieron consecutivamente.

Este hecho marcó el destino de la ciudad que, como era inevitable, entró en decadencia y comenzó rápidamente a ser abandonada por la mayor parte de la población que hasta entonces la habitaba. Pero no era fácil que una ciudad así se despoblase de pronto. De hecho, un estimable número de sus habitantes permaneció en la misma, no tanto viviendo al amparo de un recinto amurallado que ya no tenía demasiado sentido por su enorme extensión, sino cultivando los fértiles campos de su periferia en los que la intrincada red de canales regaba a los huertos para la producción de alimentos. Estos ya no se destinaban en su mayoría al sustento de la gran masa humana de la ciudad, sino que esta se había desperdigado por los alrededores y continuaba disfrutando de la riqueza que habían creado sus antepasados.

Se calcula que en los siglos XI y XII sólo vivían unas 125 000 o 150 000 personas en su recinto urbano, pero sin embargo, cerca de un millón y medio seguían haciéndolo en las tierras de los alrededores dedicados a la producción de una agricultura con altos rendimientos.

Es más, los nuevos amos que se hicieron posteriormente con el control de este territorio, los turcos selyúcidas, y todos los pueblos que con el paso del tiempo no cesaron de asentarse en él, siguieron manteniendo con mimo la red de canales que regaban los huertos y los campos y que tan generosa se seguía mostrando con los frutos que daban.

La barbarie de la invasión de los mongoles

En esta situación de atonía siguió viviendo Bagdad hasta que en el año 1258 tuvo lugar una gran catástrofe. Medio siglo antes de esa fecha, en las áridas y frías estepas del interior de Mongolia, un caudillo llamado Gengis Kan había iniciado el proceso por el que se convertiría en el soberano que más superficie ha controlado bajo su poder en toda la historia.

Los mongoles se extendieron con una rapidez inusitada por todo el continente euroasiático, y en sus correrías llegaron desde Corea hasta la actual Alemania. A mediados del siglo III le tocó a los territorios de Oriente Próximo sufrir los crueles efectos de su invasión. Los mongoles llegaron a las cercanías de Bagdad y le exigieron al califa al-Mutasim que les abriera las puertas de la ciudad. No se sabe muy bien por qué insensato motivo este reunió el valor de negarles la entrada y esto enfureció por completo a los mongoles, que tomaron la ciudad al asalto y la conquistaron tras una dura lucha.

Lo que sucedió fue de nuevo una de las grandes tragedias de la humanidad. La ciudad fue saqueada salvajemente y no se respetó a ninguno de sus habitantes. Hay quien dice que fueron unas 800 000 las personas que perdieron la vida, tanto en la ciudad de Bagdad, como en los alrededores, en medio de la furia destructiva de los mongoles. La mayor parte de los edificios, muchos de los cuales probablemente se encontraban ya en ruinas, fueron destruidos por el incendio que siguió al saqueo. En él desapareció la biblioteca de Wakidi y su más de un millón de ejemplares, ardió la Casa de la Sabiduría, la universidad, las mezquitas, los palacios y las mansiones que se acabaron derrumbando ante la barbarie mongólica.

Al Mutasim no corrió mejor suerte, y según algunas crónicas fue pateado salvajemente por los mongoles hasta causarle la muerte. Pero lo peor de todo no fue sólo la pérdida de vidas humanas, aun cuanto de terrible tuvo este hecho, sino que los mongoles, en un afán deliberado de vengarse aún más de los habitantes de la zona, procedieron a la destrucción sistemática de la red de canales, acequias, presas y embalses que desde la época de los sumerios, hacía ya más de cuatro milenios, habían hecho de Mesopotamia uno de los lugares más ricos y más esplendorosos del mundo.

Ese hecho tuvo tal repercusión sobre la vida de los escasos supervivientes, que pasarían muchos siglos hasta que ese territorio consiguiera recuperarse del daño que se le había causado, si es que realmente llegó a recuperarse completamente alguna vez.

Bagdad siguió existiendo como un poblado miserable en medio de unas fastuosas ruinas que eran testigo de su pretérita grandeza, pero que se iban deteriorando progresivamente y perdiendo el testimonio de la que fue una de las ciudades más fascinantes de todos los tiempos. Hasta tal punto fue perniciosa la obra destructora de los mongoles, que hoy día casi nada queda de aquella suntuosa ciudad que maravilló a propios y a extraños cuando la contemplaban.

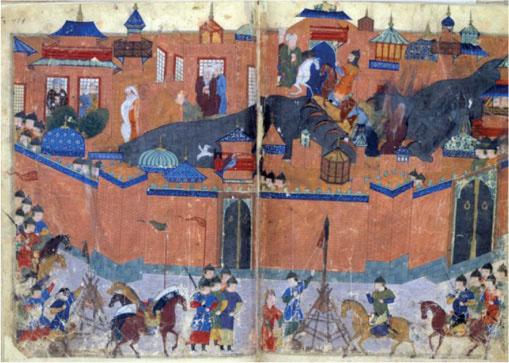

Dibujo que muestra el saqueo de Bagdad por los mongoles dirigidos por Hulagu en 1258. La ciudad quedó prácticamente destruida tras su conquista.

Los mongoles, no obstante, asombrados por la riqueza de la zona, decidieron asentarse en la misma. La población que sobrevivió se dispersó por el campo y durante un siglo y medio Bagdad se mantuvo en medio de las ruinas y la desolación.

Pese a ello, los Ilkanes o dinastía de los mongoles que se hicieron cargo de ella, decidieron convertirla en uno de los puntos desde los que dominar el territorio bajo su jurisdicción, y algo se pudo recuperar con el tiempo, pero no gran cosa.

Y de hecho todavía podía haber sido peor, porque en 1401 apareció ante los restos de la destartalada ciudad un nuevo ejército también de ascendencia mongola, aunque de otra estirpe distinta, los Tártaros, comandados por un nuevo caudillo conocido como Tamerlán. Este se había convertido en uno de los grandes conquistadores de su época y cuando sus tropas se acercaron a la postrada Bagdad exigieron que su población le rindiera también tributo al nuevo kan.

Pero los Ilkanes no habían aprendido la lección que ellos mismos les habían aplicado a los bagdadíes un siglo y medio antes, y se negaron a aceptar el dominio de Tamerlán. Este recurrió a la misma estrategia que sus lejanos antepasados habían ya aplicado en su momento. Tomó lo que quedaba de la ciudad al asalto y se cebó vengativamente con su exigua población. Esta ya no era sino una sombra de lo que había sido en su momento de esplendor, y así Tamerlán tuvo menos individuos en los que pagar su rencor. Aun así, se estima que unas 20 000 personas fallecieron en el saqueo que siguió a la conquista, tal era el nivel de despoblamiento al que había llegado Bagdad.

Pero a pesar de tantas desventuras, la historia de la ciudad de cuentos de hadas no había acabado. Durante los siglos siguientes nuevos pueblos como los turcos otomanos o los persas continuaron luchando por el dominio de esta zona. No era ya en verdad por el control de Bagdad en sí que, aunque totalmente disminuida, nunca dejó de existir, sino por el control del territorio de la propia Mesopotamia, que aunque herida y en plena decadencia, seguía teniendo indudablemente el atractivo de su fértil pero maltratada tierra.

Durante los siglos XVI y XVII, pasó frecuentemente de manos de unos a otros, vivió momentos de recuperación, como sucedió a finales de la primera centuria antes citada cuando, según algunas fuentes, su número de habitantes pudo acercarse quizás a los 300 000. Resulta difícil aceptar esa cifra, aunque no es del todo imposible. Más correcta parece sin embargo la estimación de menos de 15 000 habitantes para finales del segundo siglo citado, cuando sólo era una pura ruina sin ninguna importancia en el mundo de su tiempo.

Pero Bagdad está situada indiscutiblemente en una zona privilegiada por la naturaleza. La fertilidad de sus campos era capaz de superar la destrucción y la desgracia a la que la habían sometido unos pueblos y otros, y sus campesinos seguían esforzándose laboriosamente en el cultivo de la tierra, a pesar de que las circunstancias fueran infinitamente peores que las que habían gozado sus antepasados.

Y Bagdad se fue recuperando poco a poco. Cuando en 1917 tropas británicas la ocuparon en el transcurso de la Primera Guerra Mundial la ciudad albergaba a poco más de cien mil habitantes. Sin embargo, los británicos decidieron convertirla en la capital de un nuevo país, Irak. Este alcanzó pocos años después la independencia, y pronto se descubrió que el árido territorio flotaba sin embargo sobre un mar de riqueza en forma de petróleo.

Irak pasó a ser un lugar clave en la estrategia económica de los países occidentales, y de nuevo Bagdad comenzó a experimentar un formidable crecimiento gracias a la llegada de cientos de miles de personas que abandonaban las áreas rurales para asentarse en la nueva capital del petróleo.

A finales del siglo XX se había vuelto a convertir de nuevo en una gran metrópolis, con cerca de siete millones de habitantes. Pero parece que el destino la condenaba de nuevo a grandes sufrimientos, comparables en cierta medida a los que había padecido a lo largo de su dilatada y trágica historia.

En 1980 comenzó una guerra entre iraquíes e iraníes en la que sufrió algunas destrucciones, aunque no irreparables en modo alguno. En 1991, una coalición militar dirigida por Estados Unidos la bombardeó duramente y la ocupó en represalia por la conquista de Kuwait llevada a cabo por el régimen de su máximo dirigente, el dictador Sadam Hussein. Esta vez los desperfectos fueron mucho mayores, pero en cualquier caso tampoco resultaron decisivos y la ciudad continuó su existencia.

Pero en 2003 una nueva coalición dirigida por los estadounidenses atacó por segunda vez a la ciudad y al país pretextando la existencia de armas de destrucción masiva en el mismo, y esta vez lo que sucedió sí que fue un gran desastre. Tras someterla a intensos y destructivos bombardeos, los ejércitos extranjeros tomaron Bagdad y en el transcurso de esa batalla se produjo el caos. Desapareció todo tipo de gobierno y de orden, dando lugar a una situación de anarquía en la urbe. Ese hecho fue aprovechado por turbas que saquearon sus ricos museos y destruyeron archivos en los que se acumulaba información que tenía una antigüedad de muchos miles de años. Fueron atacadas e incendiadas mezquitas y monumentos que habían soportado el paso del tiempo y el afán destructor de muchos conquistadores anteriores.

La ocupación de Bagdad supuso una pérdida irreparable para el patrimonio cultural de la humanidad. A estas alturas, y con tan escasa perspectiva, es imposible discernir en qué medida se ha perdido buena parte de ese legado del mundo antiguo. Mafias, que reciben los encargos de coleccionistas de todo el mundo, han ido alimentando un mercado negro de extraordinario valor. La situación de inestabilidad que años después aun se vivía en la zona justifica la prudencia a la hora de evaluar las pérdidas, pero es indiscutible que el daño sufrido es enorme y que, desgraciadamente, la humanidad ha podido comprobar en nuestro tiempo cómo la barbarie de la guerra sigue su curso destructor de miles de años, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y humanos.

EL CAIRO

De la Babilonia persa y romana a la Fustat de los omeyas

Desde que hace cinco milenios el primer faraón unificó el Alto y el Bajo Egipto, ha existido un punto de contacto estratégico entre las dos grandes zonas en las que se divide el país del Nilo. Ese lugar es justo donde confluye el curso medio del río con las zonas del delta en las que se encuentra su desembocadura. Se trata de un punto neurálgico entre el Alto y el Bajo Egipto, ya que desde allí resulta más fácil controlar el país que desde cualquier otro lugar. Por ese motivo, desde hace cinco mil años, allí siempre ha existido una gran ciudad.

Así se fundó Menfis, 29 kilómetros al suroeste de donde se encuentra hoy El Cairo. También se fundó poco después Gizeh, o Guiza, un lugar que sirvió como necrópolis para los faraones del Imperio Antiguo que construyeron allí sus grandes tumbas (y también una notable esfinge) a las que conocemos hoy día como las Pirámides por antonomasia. Actualmente, Gizeh es un suburbio de El Cairo, pero aun así, dista unos 20 kilómetros en dirección suroeste de lo que es el centro de la ciudad cairota. Muy cerca de ambas, a 14 kilómetros del centro de la actual ciudad, se levantó una nueva población, a la que los griegos denominaron Heliópolis.

La densa presencia humana en este sector de Egipto se explica también por un hecho fundamental: la riqueza y la fertilidad del suelo. En realidad, todo el valle del Nilo goza de esta bendición pero, en este caso, la riqueza agrícola se amplía debido a su ubicación. En efecto, es en este punto donde las rutas comerciales que unen el sur con el norte de Egipto confluyen. Y es también punto de partida y lugar de destino de las que atravesaban de este a oeste el mundo Mediterráneo y más concretamente, las costas del norte de África.

Este lugar es además, por extensión, un puesto destacado para el control de las rutas que parten hacia el nordeste, en concreto hacia la península del Sinaí, ruta no sólo comercial, sino también vía por la que los pueblos asiáticos han penetrado tradicionalmente en Egipto cuando se han querido hacer con el control del mismo.

Fue por aquí por donde el siglo VI a. C. penetraron los persas en su ruta hacia el sur del Nilo. Un siglo después y bajo la dominación de los emperadores de este país, se tomó la decisión de construir en este lugar una fortaleza que sirviera como centro neurálgico para que el ejército persa pudiera controlar el territorio con mayor facilidad y les diera a su vez seguridad y protección a sus tropas. La fortaleza recibió el nombre de Pi Hapin On, de clara ascendencia egipcia.

En el siglo IV a. C. los persas abandonaron la fortaleza y esta cayó en ruinas. Pero en el año 116 de nuestra era, el emperador romano Trajano visitó este lugar, y enfrascado en una campaña contra los partos y contra los nabateos, decidió reconstruir el fortín persa para que sirviera como apoyo a las legiones que se lanzaban contra el este. Trajano retomó el nombre que los persas le habían dado, pero lógicamente lo latinizó y lo adaptó a la pronunciación que más le sonaba, y de este modo le concedió la denominación de Babilonia, a semejanza de la gran ciudad caldea que por entonces había desaparecido ya de la historia.

En torno al fortín comenzaron a surgir poco a poco pequeños núcleos de casas habitadas. A finales del siglo IV la población experimentó un ligero crecimiento. Por esa época, una nueva religión se estaba imponiendo en el mundo Mediterráneo, el cristianismo. En Egipto, los cristianos recibían un nombre particular, era el de coptos, y fueron precisamente personas pertenecientes a esta religión las que se asentaron mayoritariamente junto a la fortaleza romana y allí desarrollaron un núcleo de población de cierta importancia, al que hoy día todavía conocemos como el Barrio Copto.

Los coptos dejaron claras huellas de su presencia, que aún conserva El Cairo actual. Construyeron numerosas iglesias en estilo paleocristiano, así como varios monasterios. Junto a ellos se asentó también una población de origen judío. Ambas comunidades convivieron durante dos siglos y medio sin especiales problemas entre unos y otros bajo el control del Imperio bizantino.

En el año 639 un nuevo grupo de pueblos hizo su aparición en Egipto, eran los árabes, que traían consigo la religión musulmana. En su impulso conquistador, el país cayó bajo su control en sólo dos años, algo parecido a lo que sucedió con Mesopotamia, como hemos visto anteriormente.

Los árabes en cuestión eran un grupo abigarrado de unos 20 000 jinetes que llegaron bajo el mando de un general llamado Amir Ibn al-As. Amir estimó que aquel lugar era propicio para hacerlo el centro de sus correrías, y decidió establecer junto al núcleo de coptos y judíos el que sería su campamento militar base. Y de esa forma procedió a repartir la tierra entre las distintas tribus que lo acompañaban fundando un asentamiento llamado al-Fustat, que en lengua árabe quiere decir precisamente eso, «El Campamento».

Amir diseñó la nueva ciudad de un modo muy particular, porque aunque su idea era distribuir equitativamente el terreno entre quienes lo acompañaban, prefirió dejar libertad a los jefes de cada contingente de su ejército para que repartieran entre sus soldados el lote que les había correspondido de la manera que mejor les pareciera.

De esa forma se creó un núcleo muy desorganizado en su interior que, con el paso del tiempo, se fue consolidando hasta dar lugar al plano irregular que caracteriza de manera nítida a El Cairo actual, y que es típico de las grandes ciudades musulmanas, con excepciones poco frecuentes como la que vimos antes de Bagdad.

Fustat se consolidó con el paso de los años como la principal ciudad de esta región. Menfis, Heliópolis, Gizeh, Babilonia y las demás cayeron en la decadencia y hasta en el olvido. Es más, sus materiales fueron despojados para servir como cantera a la nueva ciudad y a las que a continuación se construirían muy próximas a esta.

De Fustat a la al-Qahira de los fatimíes

Y es curioso resaltar cómo, en los siglos posteriores, el espacio urbanizado fue creciendo considerablemente sin superponerse unas fundaciones a otras, sino que por el contrario las nuevas ampliaciones urbanas se hicieron siempre al lado de las que ya existían previamente respetando su, en numerosas ocasiones, caótico trazado.

Esto fue lo que sucedió, por ejemplo, a mediados del siglo VIII, cuando la nueva dinastía abasí ordenó a Suleimán, gobernador de Egipto, fundar una nueva ciudad que sirviera como sede de gobierno a los representantes abasíes en Egipto. Fue la denominada al-Askar, que en lengua árabe significa «el Ejército». Al-Askar se creó justo al lado de Fustat, que de esta forma vio aumentar considerablemente el tamaño de la misma. Probablemente los 25 000 habitantes que vivían en ella hasta entonces duplicaron su número con la nueva fundación abasí.

Entre los años 870 y 880, la pujante Fustat recibió un nuevo impulso. En este caso se trató de una dinastía que se había asentado en Egipto, la de los Tuluníes, que se planteó crear otra ciudad junto a la ya existente. Ahmad Ibn Tulún decidió construir una sede para su gobierno, con un palacio, una fortaleza y una mezquita, que todavía en la actualidad lleva su propio nombre y que es hoy día una de las más importantes de El Cairo. Ibn Tulún llamó al-Qattai a la reciente construcción. De esta forma la población siguió creciendo considerablemente, hasta el punto que se calcula que en este momento la aglomeración urbana formada por la unión entre todos estos asentamientos debía alcanzar ya más de cien mil habitantes.

Al Qattai significa en árabe «Los Lotes», y el nombre obedece al sistema que empleó Ibn Tulún para repartir de nuevo el territorio, siguiendo la misma forma de división del terreno que anteriormente se había hecho con Fustat dos siglos antes. En realidad, Al-Qattai no sólo fue una nueva ampliación de lo ya existente, sino que además se planteó su crecimiento de forma que englobara a todas las fundaciones anteriores que se habían realizado en las proximidades y de esa forma le diera un sentido más unitario a la ciudad. Y en verdad que lo consiguió, pero a cambio de hacer todavía más irregular, más laberíntico y más anárquico el plano urbano de la misma, que se convirtió en un verdadero dédalo de callejuelas en las cuales prácticamente casi no existía la línea recta ni ningún tipo de planificación racional del territorio que ocupaban.

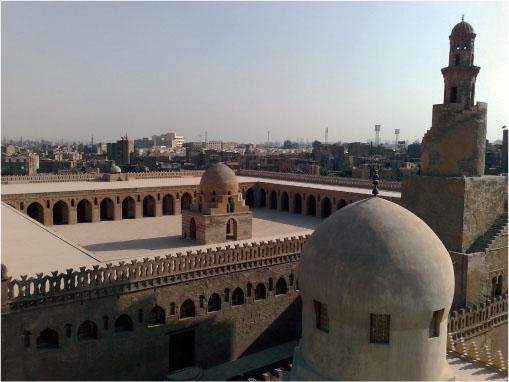

La mezquita de Ibn Tulún es la más antigua que se conserva actualmente en la ciudad de El Cairo.

Y la cosa no quedaría ahí, un siglo después, una nueva dinastía que había ocupado previamente Bagdad se hizo con el control de Egipto, los ijshidíes, y su decisión fue similar a la de las otras que la habían antecedido, fundar una nueva ciudad que ampliase aún más el espacio urbanizado existente. De esta forma, en el año 969 se procedió a la construcción de al-Mansuriyah, al nordeste de la ya consolidada al-Qattai.

La mezquita de al-Azhar ha sido desde su fundación uno de los centros más importantes de estudios del mundo islámico.

Poco duró la nueva fundación, porque sólo tres años después se hizo con el poder otra dinastía más, la de los fatimíes, y esta también quiso imponer su nuevo centro urbano, y así se procedió a la creación de la ciudad de al-Qahira, nombre que en árabe quiere decir «La Victoriosa» o «La Triunfante», y del que se deriva directamente el que nosotros conocemos hoy día como El Cairo.

El fundador de al-Qahira fue el califa fatimí Yahwar al-Qaid, quien erigió la nueva ciudad al norte de Fustat y la dotó de magníficos edificios, en particular la mezquita y su escuela anexa de al-Azhar. Esta se convirtió con el tiempo en uno de los referentes culturales del pensamiento islámico y sustituyó a la Casa de la Sabiduría de Bagdad que por esta época estaba entrando en crisis. Desde nuestra perspectiva actual, se la puede considerar la primera universidad en el sentido «moderno» de la palabra, es decir, como un lugar para el aprendizaje y el estudio de lo que hoy denominamos enseñanza superior. Se trata además de la universidad más antigua del mundo, ya que ha venido funcionando ininterrumpidamente desde su fundación hasta hoy.

En al-Azhar impartieron clase, o colaboraron con la misma desde su fundación en el año 979, algunos de los más grandes pensadores del islam de todos los tiempos, como son los casos del matemático Ibn Yunus, el físico Alhazén, el médico cordobés Maimónides o el geógrafo tunecino Ibn Jaldún.

Al-Qahira se construyó al norte de Fustat, y pronto se convirtió en una metrópolis que superaba ampliamente los 150 000 habitantes. Pero es necesario detenernos aquí y recapitular brevemente acerca de todo el listado de ciudades que, con el paso del tiempo, habían aparecido en este lugar: la fortaleza romana de Babilonia, el barrio bizantino de los coptos, al-Fustat, al-Askar, al-Qattai, al-Mansuriyah y, finalmente, al-Qahira. Siete fundaciones en poco más de ocho siglos. Es necesario recordar esto para comprender el porqué del abigarrado conjunto urbano en el que se había convertido la actual metrópolis cairota. Sólo entendiendo este proceso de crecimiento, se puede ver claro el caótico plano urbano al que dio lugar tanta fundación seguida.

Entre los siglos X y XII, al-Qahira, o El Cairo, como la llamaremos a partir de ahora, fue un centro tanto cultural, como económico, como político. Durante este período la ciudad no dejó de crecer y se levantaron en ella numerosas mezquitas y todo tipo de monumentos. Pero el devenir de la misma no fue todo lo tranquilo que podría parecer en medio de esta aparente calma. A finales del siglo XI, millares de europeos se pusieron en marcha desde sus países de origen con el objetivo de recuperar los Santos Lugares para el cristianismo. Es el proceso histórico que conocemos como las Cruzadas, y en el mismo, Egipto y, en particular El Cairo, jugarían un papel importante en su defensa de la religión musulmana frente a la invasión de los caballeros feudales de la Europa occidental.

Así, el visir Shawar en 1168, y ante el temor de una invasión de los cruzados, tomó una drástica decisión y procedió a incendiar los sectores de Fustat, al-Askar y al-Qattai, para evitar que cayeran en manos del enemigo. Pero esta insólita destrucción, quedó en parte compensada con dos hechos. Por un lado, en el año 1174 se produjo un brusco e inexplicado descenso de las aguas del río Nilo, y en el lugar por donde antaño pasaba el cauce, surgió una isla a consecuencia de esa bajada del caudal. Es la que en aquella época se conoció como la isla de Geziret al-Fil. Por otra parte, dos años después, el nuevo soberano de la dinastía ayubí, de origen kurdo, conocido por el nombre de Saladino, decidió proteger aún más la ciudad y para eso procedió a fortificar la parte más elevada de la misma. Ese lugar, al que todavía hoy día se conoce con el nombre de la Ciudadela, quedó cerrado por una muralla y abastecido por un acueducto para garantizar su inexpugnabilidad en caso de asedio. La Ciudadela se convertiría en la residencia de los gobernantes de El Cairo y de Egipto en los próximos siglos, y en ella se construyeron con el tiempo magníficos edificios como mezquitas y palacios.

La mayor ciudad del mundo: El Cairo mameluco

Al amparo de la protección que ofrecía la Ciudadela, y bajo el eficaz gobierno de Saladino, El Cairo experimentó un nuevo crecimiento demográfico y, de esta forma, se calcula que hacia finales del siglo XII un total de unas doscientas mil personas habitaban ya en la ciudad.

Imagen antigua de la Ciudadela de El Cairo, en la que aparece al fondo la mezquita de Alabastro.

Este crecimiento continuó durante la primera mitad del siglo XIII y, tras la destrucción de Bagdad por los mongoles, El Cairo se convirtió en el único centro importante del mundo árabe. Por aquella época, a mediados de ese siglo, su población debía superar los 300 000 habitantes, y era quizás en ese momento una de las mayores ciudades que existían en el mundo, sino la mayor.

La llegada de la dinastía de los mamelucos a partir de 1250 hizo que El Cairo llegase a la cumbre de su poder y de su prestigio. El crecimiento que ya se había iniciado con Saladino alcanzó su punto culminante. Ello llevó a una impresionante expansión por los terrenos de los alrededores, y fue en ese momento cuando se urbanizó la isla de Gezira, actualmente denominada Zamalek.

Por esta época, las mezquitas, las madrasas, los palacios, los caravansarais, los zocos y todo tipo de construcciones proliferaron en la ciudad. Esta alcanzó su momento culminante en todos los sentidos. Era un centro comercial de primer orden, famoso entre otros muchos motivos por sus joyerías, que no tenían parangón en todo el mundo islámico. Era también un centro cultural de primera magnitud en torno a la prestigiosa Universidad de al-Azhar. Las rutas caravaneras tenían su punto de partida y de llegada en la ciudad. Sus monumentos y sus edificaciones alcanzaron su apogeo. Pero, sobre todo, estas cuestiones redundaron en un enorme crecimiento de la población. Si a principios del siglo XIV se habían superado ya los 400 000 habitantes, a mediados de ese siglo la población ya era de medio millón. No había ninguna otra ciudad en el planeta que pudiera compararse a la impresionante metrópolis cairota.

Todo parecía ir estupendamente bien en la capital de los mamelucos y no había ya ni enemigos exteriores que la amenazaran gravemente, ni previsiones de que pudieran suceder grandes crisis en el futuro. Sin embargo, esta confianza era falsa, porque en el mundo antiguo y medieval, el crecimiento de las ciudades siempre tenía un límite determinado, que no en todas las ocasiones dependía directamente de las decisiones que tomaban los seres humanos.

A mediados del siglo XIV, las condiciones higiénicas en las que vivía la población cairota eran semejantes a las que tenían los habitantes de cualquier otra ciudad del mundo, es decir, se trataba de unas condiciones que desde nuestra perspectiva actual sólo cabría considerar como pésimas. Esta constatación traía desgraciadamente aparejado un hecho muy frecuente, y era el de los continuos desencadenamientos de epidemias de peste. Este hecho sucedía prácticamente en todas las ciudades del mundo, e incluso en las zonas rurales, pero en el caso de El Cairo había dos cuestiones que agravaban mucho más la posibilidad de un contagio a mayor escala.

Debido a su importancia y a la posición que ocupaba en el comercio internacional, El Cairo era un núcleo de población que recibía constantemente la llegada de mercaderes procedentes de las más diversas partes del mundo, y entre esos miles de personas que todos los años arribaban a la ciudad, no era extraño que de vez en cuando algunos de los mismos trajeran de sus países nuevas enfermedades desconocidas de carácter infeccioso o que simplemente fueran portadores de alguna cepa de un virus particularmente más mortal para quienes se contagiaban de ella.

En segundo lugar, como ya hemos dicho, El Cairo era posiblemente la mayor concentración humana que había en el mundo de aquel tiempo. Su medio millón de habitantes vivía en muchos casos hacinado en barrios carentes de un buen suministro de agua y, menos aún, de un sistema eficaz de evacuación de los residuos que diariamente generaba la enorme aglomeración de población. De ahí que fuera una ciudad particularmente abonada para que en ella se desencadenasen epidemias de todo tipo, y en especial la más mortífera de todas: la Peste Negra.

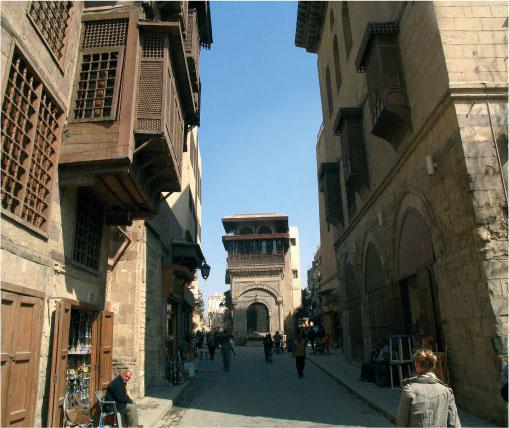

Calle medieval de El Cairo. Puede observarse en la imagen cómo las condiciones higiénicas de la ciudad eran deplorables.

En 1348, una epidemia especialmente virulenta se abatió sobre el Próximo Oriente y sobre toda Europa. La mortalidad fue altísima en todas partes, y se calcula que en el continente europeo una tercera parte de la población falleció a consecuencia del mal contagio.

En El Cairo, el porcentaje aún fue superior, pues se ha estimado que en pocos meses fallecieron unas 200 000 personas, lo que supone más del 40% de la población de la ciudad. Y esto sólo fue el principio del fin en este sentido, porque entre los años que sucedieron entre 1348 y 1517, la peste atacó más de quince veces a la sufrida población cairota, es decir, una vez cada once años, por término medio. Y en algunas ocasiones sus mortíferos efectos volvieron a ser devastadores, así por ejemplo en la epidemia de 1492 se calculó que en un sólo día de los que duró, llegaron a morir nada menos que 12 000 personas, lo cual es una cifra difícil de creer, pero de esta forma la recogieron quienes vivieron aquel terrorífico contagio.

Aún con todas estas catástrofes, la vida cairota siguió su curso. La ciudad había quedado bastante despoblada en comparación con tiempos anteriores, quizás ya no permanecían en ella ni siquiera 300 000 personas, pero en cualquier caso, y aún habiendo perdido la primacía demográfica mundial, seguía siendo una concentración humana de enormes proporciones y con una gran riqueza atesorada en el interior de sus muros.

Y eso le permitió recuperarse, con grandes dificultades y a duras penas, pero lo consiguió. Ello se plasmó en la erección de una serie de monumentos que aún hoy día siguen en pie y que le dan buena parte de la esencia tradicional de lo que es el Viejo Cairo a la misma ciudad. Así, en 1356 se iniciaron las obras de una de las mayores y más famosas mezquitas de la ciudad, la de Hassan, y en 1382 se comenzó a edificar uno de los mercados más singulares y representativos de lo que es el desorden constructivo musulmán, el zoco del Jan El Jalili, que todavía hoy, seis siglos después, sigue siendo el modelo de tipismo que cualquier turista busca en una ciudad de raigambre musulmana.

Superada la terrible crisis, El Cairo experimentó un nuevo resurgimiento a partir del siglo XV. Se produjo una recuperación económica, y esto trajo como consecuencia también un aumento de la población. Los algo menos de 300 000 habitantes que tenía al comienzo de dicha centuria, se convirtieron en unos 360 000 a mediados de la misma, y cuando finalizó el siglo se calcula que sus pobladores superaban ya los 400 000. Dicho de otro modo, el siglo XV contempló la recuperación de El Cairo, aunque nunca se volvieron a alcanzar los niveles demográficos que se habían conseguido en el siglo anterior antes de la terrible mortalidad de la peste.

Economía floreciente y demografía en ascenso fueron las claves para que la ciudad experimentara también un espectacular avance en sus dotaciones arquitectónicas y monumentales. Por esta época se reactivaron las construcciones de todo tipo de edificios, si cabe con más fuerza que antes: mausoleos, mezquitas, madrasas, maristanes, palacios, mansiones señoriales y numerosas obras se abrieron paso por el abigarrado espacio de sus calles, que siguieron el proceso de densificación típico de la ciudad musulmana y dotaron a la misma, aún más si cabe, de un parcelario y un viario totalmente desordenado y lleno de adarves o azucaques a los que nosotros solemos denominar callejones sin salida.

Esto alcanzó su punto culminante durante los reinados de los califas al-Hassan y Qaitbay, que vivieron en los siglos XIV y XV, respectivamente. Y es cierto que, aunque El Cairo ya no poseía el mismo poder que antaño, la ciudad todavía continuaba creciendo y desarrollándose a pesar de los continuos embates de las epidemias.

La crisis de El Cairo hasta su recuperación actual

Probablemente, esta situación hubiera continuado durante bastante tiempo más de no haber sido por hechos que, en este caso, sí que fueron totalmente ajenos a la propia ciudad, pues vinieron impuestos desde el exterior por la situación internacional.

En 1453, los turcos otomanos habían tomado Constantinopla, como ya vimos en el capítulo anterior, e inmediatamente la convirtieron en su capital con el nombre de Estambul y se lanzaron a la tarea de engrandecerla y transformarla lo antes posible en la gran metrópolis del mundo musulmán.

Algo después, en 1488, el navegante portugués Bartolomé Dias rodeaba el cabo de Buena Esperanza al sur de África, abriendo de este modo la ruta marítima hacia las especias de las Indias Orientales. Cuatro años más tarde, el navegante genovés al servicio de la Corona de Castilla, Cristóbal Colón, llegaba a lo que habría de ser llamado América por los europeos y el cambio en la historia del mundo se aceleraba todavía más.

Estos tres hechos fueron decisivos para que El Cairo entrara en crisis y al poco tiempo perdiera su papel preponderante en el comercio mundial que hasta entonces había ejercido. El centro de dicho comercio se desplazó hacia el Atlántico y el Índico, mientras que el Mediterráneo y las rutas caravaneras terrestres fueron perdiendo importancia paulatinamente. La capital mameluca sufrió esta decadencia y aunque todavía se mantuvo floreciente durante unas décadas, no pudo impedir que se le escapara de las manos buena parte de la riqueza que hasta entonces había atesorado.

Aun así, hacia 1517, se calcula que en ella vivían aproximadamente medio millón de personas, una cifra similar a la que había alcanzado dos siglos antes de que las epidemias de peste se cebaran sobre su población.

En ese año, el sultán otomano Selim se lanzó a su conquista. El Cairo y Egipto cayeron con relativa facilidad en manos de sus nuevos dueños y Selim le dio el golpe de gracia a la capital expulsando del trono a los califas mamelucos, saqueando sus riquezas, y llevándose a la floreciente Estambul tanto a buena parte de su población, la que él considero más preparada y más culta, como todas las reliquias del profeta Mahoma que se habían conservado desde hacia siglos en la capital egipcia.

Este fue el punto clave de su decadencia. El Cairo había basado buena parte de su prestigio en el hecho de ser la sede de los califas Fatimíes desde el siglo X, y había iniciado su momento de apogeo a partir de la desaparición de los califas de Bagdad a manos de los brutales mongoles en el siglo XIII. Desde ese instante, el califato, aunque sin la autoridad y el poder de antaño, se había unificado en la figura de los gobernantes mamelucos, y ellos se habían considerado a sí mismos como los legítimos sucesores de Mahoma, aunque en realidad el título fuera ya más bien honorífico y carente del significado que había tenido durante los primeros siglos de su historia.

Selim no se contentó sólo con saquear la ciudad y arrebatarle sus tesoros y sus reliquias, sino que además dispuso que se trasladase la sede del califato a Estambul, y que los sultanes turcos otomanos fueran también considerados califas en lo sucesivo. Esto acabó de hundir a un El Cairo renqueante y convirtió a la Estambul turca en una de las ciudades más importantes del mundo de su tiempo.

Pero aún atravesando una acusada crisis, no era fácil acabar con la gran aglomeración que se había creado en torno a la ciudad cairota. Su población descendió, su riqueza se estancó y con el tiempo fue desapareciendo. El centro cultural que fue durante buena parte de la Edad Media se apagó y en su universidad ya nunca más volvieron a brillar los talentos de los sabios que antiguamente la habían iluminado. Perdió todo poder político y se quedó viviendo una especie de marasmo, de aletargamiento que la dejó totalmente postrada.

No obstante, las tierras que la rodeaban seguían siendo muy ricas y fértiles. Es cierto que ya su producción o los impuestos que pagaban sus campesinos no revertían sobre el propio Egipto, sino que se iban al palacio de Topkapi y a otros en el Cuerno de Oro, pero sus habitantes continuaban haciendo allí su vida entre la miseria y el olvido. Aun así, y pese a todas estas crisis, El Cairo no dejó nunca de tener probablemente menos de 200 000 habitantes ni siquiera en los momentos más bajos que atravesó durante el siglo XVII.

Muchas calles actuales de El Cairo conservan todavía el típico sabor medieval.

Durante la segunda mitad del siglo XIX los británicos se hicieron con el control del territorio. Tampoco les fue mucho mejor con ellos a los desgraciados cairotas que con las dinastías autóctonas, aunque de alguna forma el urbanismo europeo empezó a hacer su tímida aparición en los nuevos barrios destinados a la burguesía de la ciudad. A finales de siglo, la urbe había experimentado un ligero crecimiento y su población superaba ya los 300 000 habitantes, aunque todavía no sea acercaba, ni por asomo, a los momentos más brillantes de su pasado.

A principios del siglo XX, El Cairo se convirtió de nuevo en la capital de un Egipto independiente, y aunque no experimentara grandes cambios en su nivel de vida, ni en la espectacularidad de sus nuevas construcciones, sí que por el contrario tuvo lugar en ella una recuperación demográfica que cabe tildar de espectacular, gracias a la inmigración del campesinado proveniente de las zonas más atrasadas del país, y al propio crecimiento de la población que desde antaño la había habitado.

De este modo, en el primer tercio del pasado siglo ya superó el millón de habitantes, y hoy día la población de su término municipal ronda los siete millones, aunque la de su inmensa área metropolitana se acerca a la impresionante cifra de 25 millones, lo que la convierte no sólo en la mayor metrópolis africana con enorme diferencia sobre el resto, sino también en una de las diez ciudades más pobladas del mundo y, aunque a distancia de las que encabezan esta lista, se abre de nuevo un lugar para la que fue, hace unos setecientos años, la mayor aglomeración urbana del mundo.