2

De la Constantinopla de Justiniano a la Estambul de los sultanes

turcos

LA CIUDAD DE JUSTINIANO

Constantinopla había sido fundada con el objetivo de convertirse en la nueva capital del Imperio romano. Sin embargo, tras la división de este y sobre todo tras la caída del Imperio romano de Occidente, permaneció como la capital de un imperio que ya sólo gobernaba sobre la parte oriental de lo que había sido el antiguo Imperio romano. Esto hizo que los historiadores europeos posteriores la vieran ya, no como la continuidad de la antigua Roma, sino como un nuevo Estado al que dieron por nombre Imperio bizantino.

En efecto, durante el siglo VI, Constantinopla y el Imperio bizantino alcanzaron su momento de apogeo. Los emperadores bizantinos nunca se llamaron a sí mismos de esta forma, sino que mantuvieron hasta el final de la ciudad el título de emperadores de Roma. Sin embargo, los europeos no aceptaron esta denominación, y emplearon el nombre de la antigua colonia griega, Bizancio, para aplicarlo a todos los habitantes de la ciudad y de su imperio.

En el año 527, subió al trono imperial el que sería considerado por la posteridad como el más grande de todos los emperadores bizantinos: Justiniano. Sin embargo, su reinado no comenzó de una manera afortunada para Constantinopla. Pocos años después de ser proclamado emperador, la ciudad experimentó dos violentos terremotos que causaron serios desperfectos y que obligaron a realizar importantes obras y reparaciones.

Justiniano fue, en sus comienzos, un emperador cristiano muy intransigente, pues luchó contra el paganismo con todas sus fuerzas y obligó, por ejemplo, a cerrar el templo de Isis en Egipto en aquel año 527, la Academia de Platón en Atenas dos años después y también acabó con la institución romana del consulado ya en el año 541. Pero, a pesar de este intento por romper con el pasado y con la cultura clásica, consiguió que Constantinopla llegara a la cumbre de su prestigio y de su esplendor.

Y no deja de ser curioso que para que esto sucediera, tuviera que ocurrir antes una nueva catástrofe. Los enfrentamientos políticos y religiosos iban aumentando constantemente en la ciudad, en particular entre las facciones católica y monofisita (la herejía que se basaba en que Dios y Jesucristo eran considerados una sola persona). Cada uno de los bandos apoyaba a su vez a un equipo de cuadrigas en el hipódromo. Los católicos eran partidarios de los Azules, mientras que los monofisitas lo eran de los Verdes. Era algo parecido a lo que ocurre hoy día en una ciudad en la que hay dos equipos de fútbol y los aficionados dividen su apoyo entre unos y otros. Pero, en el caso de Constantinopla, los ánimos estaban todavía mucho más exaltados, si cabe, que en un estadio de fútbol.

En enero del 532 estalló el enfrentamiento. En el curso de una de las carreras de cuadrigas, el grupo de los Verdes empezó a insultar al emperador. Este, muy enojado, mantuvo un diálogo a voces con los que le chillaban. Cuando se hartó de esta situación, dio orden a la guardia imperial para que detuviera a quienes le gritaban. Pero los Verdes se opusieron violentamente a esta acción, se enfrentaron con la guardia y acabaron con ella cuando esta les atacó. Justiniano, asustado ante el cariz que tomaban los acontecimientos, decidió encerrarse en el palacio imperial para protegerse. Los Verdes consideraron este acto como una cobardía y ante la ausencia de un poder que los detuviera, se dedicaron a realizar diversas correrías por la ciudad, saqueando y destruyendo todo lo que tuviera que ver con el poder imperial y con los odiados Azules.

La insurrección recibió el nombre de Niké, palabra que en griego significa «Victoria», pues este era el grito más repetido por los Verdes en su furia destructiva. Durante el transcurso de esta rebelión, la ciudad volvió a ser pasto de las llamas. Los incendios se extendieron por doquier y buena parte del caserío y de sus monumentos se vieron afectados y se derrumbaron bajo la acción del fuego o bajo las tropelías de los Verdes. Así, la segunda iglesia de Hagia Sophia fue destruida, lo poco que quedaba ya del Zeus Olímpico desapareció por completo, incluso algunos acueductos y cisternas resultaron gravemente dañados, además de muchos edificios de todo tipo. Justiniano, desesperado en medio de la rebelión, decidió reunir el tesoro imperial, embarcarlo en las naves que esperaban en el puerto junto al Gran Palacio y prepararse para huir. Pero en ese momento apareció la majestuosa figura de la emperatriz Teodora (la que, de creer las habladurías de la época, se decía que había vivido como prostituta en el hipódromo antes de conocer a Justiniano y casarse con él). La esposa de Justiniano pronunció en esa trágica situación unas palabras dirigidas a su marido llenas de dramatismo: «Puedes huir —le dijo— si es eso lo que deseas. Pero en cuanto a mi, me aferro a la máxima de los antiguos según la cual, la púrpura (es decir, el color del vestido de los emperadores) es la mejor de las mortajas». Cuenta la historia que al escuchar Justiniano aquellas palabras se sintió avergonzado de su decisión y decidió permanecer junto a su esposa en el palacio imperial. Para salvar la situación encargó al conde Belisario que reuniera a los hombres que todavía le eran fieles y que atacara con ellos a los insurrectos. Estos se habían concentrado de nuevo en el interior del hipódromo, y la mayor parte de ellos se hallaban completamente borrachos después de los excesos cometidos durante aquellos tristes días. Belisario y sus escasos guardias rodearon el hipódromo, penetraron en él, cerraron las puertas para que los Verdes no pudieran escapar y antes de que estos se dieran cuenta y pudieran reaccionar, iniciaron una sangrienta matanza que se cree que acabó con la vida de unos 30 000 rebeldes.

Reconstrucción virtual del hipódromo de Constantinopla donde, en el año 532, tuvo lugar el levantamiento de la Niké contra el emperador Justiniano.

La rebelión había sido sofocada, pero eso sí, a costa de un alto precio, no sólo en vidas humanas, sino también en pérdidas artísticas, culturales y monumentales. Grandes partes de Constantinopla habían quedado prácticamente arrasadas y se hacía imprescindible reconstruir las mismas si la ciudad quería recuperar su pulso habitual.

Para conseguirlo, Justiniano contaba con dos importantes argumentos a su favor. Por un lado se había convertido en un soberano prácticamente absoluto, carente de cualquier tipo de oposición ante la demostración de poder autoritario que había llevado a cabo, por consiguiente, nadie se atrevería a discutir sus órdenes fueran las que fueran.

Por otra parte, contaba con algo aún más fundamental: dinero, oro y riquezas. Durante cerca de un siglo, la política de los emperadores que lo habían antecedido era la de ahorrar y acumular riquezas en el tesoro del Gran Palacio Imperial. Habían evitado grandes guerras y tampoco se habían endeudado en obras extremadamente ambiciosas como las que habían llevado a cabo Constantino o Teodosio II. Cuando llegó al poder, Justiniano se encontró una tesorería repleta. En ella se acumulaban más de 23 millones de solidi de oro (la moneda bizantina), es decir, el equivalente a 320 000 libras de oro, o lo que para nosotros es lo mismo, a un total de 144 toneladas del preciado metal.

Justiniano decidió que ya estaba bien de acumular oro y que lo que había que hacer era invertirlo en reconstruir la destruida Constantinopla (también decidió invertirlo en recuperar la parte occidental del antiguo Imperio romano, pero este hecho es algo que, en este caso, queda al margen de nuestro interés), y para ello dio las órdenes oportunas por medio de las cuales comenzara la remodelación inmediata de la ciudad.

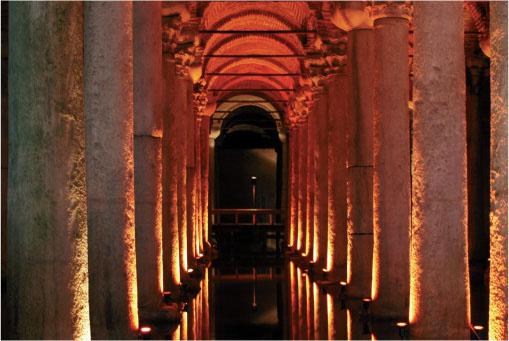

Lo primero que acometió fue, lógicamente, lo más básico y perentorio, la reparación de los acueductos y la reconstrucción de las cisternas, cuyo sistema de abastecimiento había quedado muy dañado durante los disturbios. Justiniano construyó un quinto acueducto y una nueva cisterna de enormes dimensiones, la cisterna de la Basílica, la más grande de todas las que existieron a lo largo de la historia de la ciudad. Esta cisterna, que todavía se conserva en un magnífico estado después de numerosas reparaciones, tiene unas dimensiones impresionantes. Mide 143 metros de largo por 65 de ancho, sus 336 columnas de 9 metros de altura permiten albergar un volumen de agua de unos 80 000 metros cúbicos. Se dice que se construyó en pocos meses, y que para su realización se emplearon de nuevo materiales traídos de todo el imperio. Las cabezas invertidas del monstruo de la Medusa que se conservan en dos de los basamentos son un buen ejemplo de esta realidad. Cuando siglos después los turcos accedieron a la misma se quedaron impresionados de lo que contemplaron (impresión que es similar a la de cualquier persona que penetra en aquel fantástico espacio), y la llamaron Yerebatan Saray, o lo que es lo mismo, «El palacio hundido o sumergido», porque su visión recuerda a la estructura del gran salón de un palacio bajo la superficie.

Una vez asegurada la conducción y el almacenamiento de agua, Justiniano centró sus miras en el monumento cristiano más singular de la ciudad, la iglesia de Hagia Sophia, que ya había sido destruida anteriormente dos veces. El emperador tenía muy claro que quería reconstruirla, pero en absoluto pensaba hacerlo como si fuera una iglesia más. Decidió elevar sobre las ruinas del antiguo edificio una gigantesca basílica que representara con toda su magnificencia la grandeza del emperador. Por ello decidió no escatimar medios y hacerlo todo a lo grande. Comenzó contratando a 10 000 obreros, que trabajaron ininterrumpidamente durante un espacio de cinco años entre el 532 y el 537. Hizo llamar a los dos mejores arquitectos bizantinos, Antemio de Tralles (que en realidad era un matemático) e Isidoro de Mileto, para que diseñaran y dirigieran las obras. Dio órdenes para traer los mejores ornamentos que quedaran por todo el imperio y de esta forma se procedió al desmantelamiento de templos como el de Diana o Artemisa en Éfeso, los de Atenas, Delfos o Delos, e incluso se trajeron materiales y motivos decorativos del distante templo de Osiris en Egipto. Además, mandó que en el año 534 se trajera de Cartago el tesoro del templo de Jerusalén, que había sido llevado a esa ciudad por los vándalos después del saqueo de Roma en el año 455. Para completar la basílica también se trajeron los mejores mármoles que se conocían por entonces. De color blanco procedentes de los alrededores del mar de Mármara, verdes de Eubea, rosas de Sínodo y amarillos del norte de África.

Las obras resultaron costosísimas, pues se calcula que en ellas se invirtieron doce toneladas de oro, es decir, casi el diez por ciento del tesoro imperial. Pero cuando el 26 de diciembre del 537 Justiniano procedió a la inauguración de la basílica, la obra resultante era tan espectacular que el emperador, lleno de gozo, exclamó a gritos: «¡Salomón, te he superado!».

La cisterna imperial de Justiniano, denominada actualmente en turco Yerebatan Saray, que quiere decir «el Palacio hundido».

En efecto, Hagia Sophia, Sagrada Sabiduría, o Santa Sofía como nosotros la conocemos según una traducción no del todo correcta de su verdadero nombre griego, era una construcción impresionante. La cúpula alcanzaba más de 57 metros de altura, mientras que la superficie del recinto era un rectángulo de 82 por 75 metros de lado. Se convirtió así en la mayor catedral del mundo cristiano hasta que fue terminada la de Sevilla en el año 1520.

Justiniano tampoco se conformó con haber construido la mayor basílica de la cristiandad, sino que extendió su política edilicia de edificaciones por toda la ciudad.

Así reconstruyó la stoa de la Basílica, el santuario sobre la fuente de Blanquernas, el puerto de Bucholeon junto al Palacio Imperial, pero sobre todo apoyó la política de erigir un elevado número de iglesias, entre las que destacaron tres: Santa Irene, la de los Santos Apóstoles que había resultado seriamente dañada durante la Niké, y en especial una de nueva construcción, la de los Santos Sergio y Baco, que al igual que la anterior, también serviría como modelo a muchas nuevas iglesias que se construirían a continuación por todo el orbe cristiano.

La basílica de Santa Sofía consagrada a la sagrada sabiduría, erigida durante el reinado del emperador Justiniano en el siglo VI, según una antigua fotografía.

Sólo ocho o diez años después de la catástrofe de la Niké, hacia el año 541, Constantinopla no sólo había recuperado su antiguo esplendor, sino que era una ciudad más monumental si cabe que la que existía antes de su parcial destrucción. Y este hecho se basaba en que la riqueza fluía desde todas las partes de un imperio en constante expansión, y con la riqueza también lo hacia su número de habitantes. La población se recuperó con rapidez de las masacres de la Niké, nuevos pobladores llegaban para trabajar en las tareas de reconstrucción y el número de sus habitantes volvió a crecer.

Se calcula que hacia el año 541 podían vivir en la ciudad entre 600 000 y 670 000 personas. Esta cifra se acercaba al número máximo de personas que probablemente cabían en el espacio intramuros sin que este alcanzara la masificación o el hacinamiento.

Hay investigadores que amplían esta cifra hasta un volumen mucho mayor que se estima en 750 000 o incluso 800 000 habitantes, pero parece poco probable que las 1800 hectáreas intramuros pudieran albergar a tan alto número de personas, aunque sí es posible que incluyendo sus arrabales extramuros la población alcanzase tan elevado volumen.

Fuese la cantidad que fuese, lo que sí es cierto es que entre el 541 y el 544 se produjo un nuevo desastre: una epidemia, que la gente que la sufrió calificó como de peste, aunque realmente nunca se ha llegado a saber exactamente en qué consistió. El morbo se llevó a la tumba a muchos miles de esos habitantes.

Procopio, el más grande historiador bizantino del momento, estimó las pérdidas en un 40% de la población, lo que supondría que el número total de víctimas debió acercarse al cuarto de millón. Pero otros investigadores han apuntado recientemente la tesis de que la mortalidad debió afectar a «sólo» el 15% de la población, lo que reduciría la cifra considerablemente a unos 80 o 90 000 fallecidos, que en cualquier caso, es elevadísima.

Independientemente del total, el caso es que la cifra resulta aterradora, pero tampoco es imposible de creer, sobre todo si la comparamos con los efectos de otras epidemias mortíferas que afectaron a toda Europa, como la terrible peste negra entre 1347 y 1349, que se estima que acabó con un tercio de la población de todo el continente.

Sin duda, el porcentaje tan elevado para Constantinopla hay que buscarlo en el hecho de la gran concentración humana que suponía. El hacinamiento de la población dentro de la ciudad y la facilidad con la que se transmitía el contagio entre sus pobladores (muchos de los cuales vivían en condiciones miserables, con una total falta de higiene, y con una alimentación muy deficiente), explican los efectos devastadores de la epidemia.

No parece existir, evidentemente, ninguna explicación lógica, pero a veces el azar juega malas pasadas y parece que cuando sucede una catástrofe, los acontecimientos negativos se encadenan en una sucesión dramática. Es algo que ya hemos analizado en otras ciudades y en lo que, Constantinopla, no fue una excepción.

En plenos coletazos del final de la epidemia de peste, un fuerte terremoto sacudió a la urbe en el 543. No fue tan desastroso como otros anteriores, pero supuso el preludio de una serie de movimientos sísmicos que afectaron de lleno a la mayor parte del Mediterráneo oriental y trajeron como consecuencia la ruina de muchas grandes metrópolis.

En sólo quince años, Constantinopla sufrió siete seísmos devastadores, el último de los cuales provocó el derrumbe de la gran cúpula de Santa Sofía, que durante veinte años había sido la admiración de quienes la contemplaron.

Justiniano, a pesar de que tenía ya cerca de ochenta años no se arredró ante tantas adversidades. Aunque era ya un anciano su voluntad era de hierro, y a pesar de la magnitud del desastre dio de nuevo órdenes para que se reconstruyera todo lo destruido, en especial para que la joya de la ciudad, la iglesia de Santa Sofía, volviera a lucir con todo su esplendor.

En el 563, la nueva cúpula estuvo terminada. No era tan atrevida ni tan elevada como la anterior, pues medía 56 metros de altura por 32 de diámetro, pero de su solidez da muestras el que catorce siglos y medio después podemos verla tal y como la levantaron, y aunque con el transcurso de tanto tiempo ha perdido buena parte de su brillo original, todavía resulta sobrecogedora su contemplación entre los oscuros muros del actual edificio.

Constantinopla no sólo era una ciudad admirable y hermosa tal y como la dejó Justiniano, sino que, al contrario que Roma, no era una metrópolis que viviera a costa de todo lo que se producía en su imperio. Es cierto que al igual que la antigua capital era un centro político, militar y religioso, pero, a diferencia de Roma, era también un centro económico de primera magnitud. Esto se debía a que no sólo era el nudo de las principales rutas marítimas y terrestres intercontinentales del comercio, sino que en ella existía una poderosa industria que abastecía al resto del mundo de joyería, tapices, vestidos de alta calidad, iconos religiosos, obras de arte de todo tipo, libros, orfebrería y numerosos productos de lujo de muchas clases.

Para completar este panorama, fue en época de Justiniano, hacia el año 550, cuando dos monjes nestorianos que habían visitado China trajeron camuflados en el interior de sus báculos (ya que estaba prohibido exportarlos bajo pena de muerte) unos capullos de gusanos de seda, que permitieron que el cultivo de esta fibra se extendiera por toda Europa y de los que parece derivar toda la producción sedera posterior en este continente.

Sea o no sea cierta esta leyenda, lo que sí está comprobado es que fue en este momento cuando se reactivó la antigua Ruta de la Seda que ya había estado en funcionamiento durante la época romana. Esta ruta enlazaba Chang An, la capital de la China gobernada por la dinastía Tang, con Constantinopla, y a ella haría referencia siete siglos después uno de los viajeros más famosos que han existido en todos los tiempos, el veneciano Marco Polo.

DEL APOGEO A LA DECADENCIA: LOS PRIMEROS GRANDES ASEDIOS

A pesar de todas las desgracias sufridas, cuando Justiniano murió en el 565, Constantinopla se encontraba en la cumbre de su poder y de su belleza. Era en ese momento una de las ciudades más esplendorosas y monumentales que probablemente haya existido en todos los tiempos. Pero a partir de ese instante, aunque todavía continuó siendo durante más de seis siglos la fascinante reina de Oriente, su crecimiento se estancó y, poco a poco, se fue transformando internamente, descuidando y dejando languidecer muchos de sus monumentos, que fueron degradándose paulatinamente. El resultado final deparó que muchas construcciones de estilo clásico fueran sustituidas con el tiempo por otras que tenían un carácter exclusivamente religioso.

Los motivos que produjeron este proceso fueron varios. Por una parte, la estrategia de Justiniano de recuperar el antiguo Imperio romano de Occidente, lo que le llevó a embarcarse en numerosas guerras que consumieron los recursos humanos y económicos del Imperio bizantino. Por otra, debido a que se reactivaron las invasiones de los pueblos bárbaros (en esta ocasión eslavos, avaros, etc.), lo que obligó a pensar más en la propia seguridad de la ciudad y no en ambiciosas aventuras exteriores. En tercer lugar, porque de nuevo estalló una guerra contra los persas, que pronto adoptó una virulencia y una duración mucho mayor que todas las anteriores. Y, en cuarto lugar, porque surgió un peligro enormemente más grande que todos los anteriores juntos, un peligro inesperado, porque procedía de un lugar marginal que nunca hasta entonces había dado problemas de ningún tipo, pero que cuando comenzó se demostró que poseía una fuerza y un ímpetu mucho mayor que cualquier otro de los que hasta entonces se habían experimentado en el ámbito bizantino. Era el islam.

A principios del siglo VII, apareció en la península de Arabia un profeta que predicaba una nueva religión, Mahoma. La mayor parte de las tribus árabes se unieron a él, y poco después de su muerte en el 632, los musulmanes estaban ya preparados para comenzar una de las mayores y más rápidas expansiones que se han visto en la historia.

En el escaso plazo de cuarenta años, sus ejércitos se plantaron ante las murallas de Constantinopla, pero durante cinco largos años todos sus ataques se estrellaron infructuosamente contra el muro de Teodosio.

Para conquistar la ciudad se necesitaba una poderosa marina, y los árabes todavía no habían desarrollado esta faceta bélica lo suficiente. Además, cuando más desesperada era la situación, un químico bizantino, Calínico de Rodas, inventó una extraña sustancia denominada Fuego griego. Este, cuya composición sigue sin conocerse bien en la actualidad, tenía la rara virtud de que en contacto con el agua ardía, y si el tubo por el que se lanzaba se dirigía adecuadamente contra el enemigo, su flota se incendiaba. Por ese motivo, el año 678 los musulmanes tuvieron que levantar el cerco a la ciudad, en vista de que era imposible asaltar sus murallas y que tampoco se podría lograr su rendición evitando que entraran alimentos en la misma.

Pero el islam siguió creciendo y expandiéndose, y no se dio por vencido en su empeño de conquistar la ciudad más poderosa del mundo cristiano, de manera que, en el 717, le pusieron cerco por segunda vez. En esta ocasión creían haber aprendido la lección, y construyeron una flota de guerra mucho mayor que la anterior. Sin embargo, sus esfuerzos volvieron a ser estériles. De nuevo el Fuego griego hizo estragos en la potente flota musulmana, y pese a que tanto esta como el ejército terrestre eran mucho más fuertes que en el intento anterior, la derrota fue tan completa que sólo un año después de iniciado el asedio, se vieron obligados a abandonarlo por segunda vez en sólo cuarenta años.

El islam aprendió por fin la lección, y ya no volvió a intentar aventura semejante hasta siete siglos después. La solidez que habían demostrado las murallas constantinopolitanas y los propios problemas internos de los musulmanes salvaron a Constantinopla. Pero no sólo salvaron a la ciudad y a su imperio, pues parece evidente que si la resistencia bizantina no se hubiera mantenido durante esos dos asedios y la ciudad hubiera capitulado, es más que probable que el islam hubiera penetrado en Europa por los Balcanes y en ese caso nadie podría haber impedido su expansión.

Los historiadores contemporáneos de Europa occidental tienen una acusada tendencia eurocéntrica, y por ello opinan que fueron los francos los que frenaron el avance del islam en la batalla de Poitiers en el 732. Pero esto no es verdad. Francia se hallaba muy alejada del núcleo principal del islam que por aquel entonces se encontraba en Damasco y en el Mediterráneo oriental. Constantinopla, por el contrario, se encontraba muy cerca de ese mismo centro y fue su resistencia a ultranza, y no una escaramuza con los lejanos francos la que impidió la derrota del cristianismo y la penetración de los musulmanes por todo el continente europeo. Es muy posible que sin la tenacidad bizantina y su firme voluntad de resistencia, la religión cristiana hubiese acabado desapareciendo para la historia y hubiese sido sustituida por la nueva religión que había predicado el profeta Mahoma.

Por si todos estos problemas fueran pocos, una vez levantado el segundo cerco musulmán, estalló un nuevo y terrible enfrentamiento en el interior de Constantinopla que dividió radicalmente a la población de la ciudad y de todo su imperio.

Esta vez no se trataba de un enemigo externo contra el que había que combatir o parapetarse tras las murallas. Se trató de algo más abstracto, pero quizás a la vez más peligroso incluso. Fue un conflicto religioso el que dividió a los habitantes de la ciudad durante más de un siglo, un conflicto que causó una profunda división entre su población: la llamada querella iconoclasta, la lucha por la destrucción de las imágenes.

Tras la desaparición de la amenaza musulmana, la población de Constantinopla se dividió en dos grandes grupos: los que estaban a favor de la adoración de los iconos o imágenes (el clero en general y el pueblo más bajo o inculto) y los que estaban en contra (el emperador y las clases altas y medias más ilustradas). La querella se desarrolló durante más de un siglo (entre el 726 y el 843), y aunque no causó grandes daños en el patrimonio arquitectónico de la ciudad, sí que provocó la pérdida de buena parte de su patrimonio artístico y monumental. Y algo más. Durante más de cien años los esfuerzos de los ciudadanos se volcaron en dilucidar (en muchas ocasiones de forma violenta) quién llevaba más razón, y de ese modo se dejaron a un lado cuestiones como la de remozar la ciudad y la de renovar sus principales monumentos, que poco a poco comenzaban a desgastarse al experimentar el paso del tiempo.

Así pues, desde la muerte de Justiniano hasta el fin de la querella iconoclasta, Constantinopla pasó tres siglos de zozobra entre las agresiones de los bárbaros, persas, musulmanes e incluso entre la propia querella interna de la iconoclastia.

Tres siglos en los que los problemas exteriores superaron considerablemente a los interiores. La ciudad se volcó en protegerse contra los invasores, en mejorar sus defensas. Durante todo ese tiempo las Triples Murallas siguieron cumpliendo su cometido a la perfección. Pero tanto ataque y tanto asedio también acabaron cobrándose un precio, y cada vez era más necesario repararlas. Las murallas habían ido deteriorándose más con cada guerra que sufrían, con cada asedio que soportaban y era preciso mantenerlas siempre en perfecto estado dado que las amenazas nunca cesaban. Por eso, durante trescientos años, la mayor parte de los esfuerzos urbanos se centraron en la conservación y el perfeccionamiento de esos muros, tanto de los terrestres, como sobre todo de los marítimos que eran aparentemente más débiles.

Pero además de todas estas luchas y estos problemas, Constantinopla se había encontrado con un factor mucho más negativo. Con la expansión árabe, el imperio había perdido casi todos sus territorios y en concreto los más ricos (Egipto, Siria, Palestina, Cartago, etc.). Ya no llegaban apenas ingresos procedentes de los impuestos del exterior. Para colmo de males, los musulmanes se habían hecho con el control de las principales rutas comerciales, tanto de las terrestres como de las marítimas, y de esta forma se redujeron sustancialmente los pingües beneficios que el comercio había reportado antaño a las arcas imperiales.

Y al no haber dinero, tampoco había obras. El tesoro imperial se había reducido casi a la cuarta parte del que había en los mejores tiempos de Justiniano, y los gastos habían aumentado a consecuencia de las continuas guerras. Con esta situación, no es de extrañar que se abandonaran la mayor parte de las obras que hasta entonces se habían realizado para embellecer la ciudad o para dotarla de mejores infraestructuras y servicios.

En todo este tiempo no se construyó casi nada nuevo. Sólo se planteó una nueva obra de gran envergadura, y esta fue la construcción del palacio de las Cuatro Torres junto al sector amurallado de Blanquernas, donde desde hacía varios siglos ya existía una fuente y un santuario. A partir del 627, y en consonancia con los tiempos de crisis que se vivían, se inició la erección de esta fortificación que con el paso del tiempo se acabaría convirtiendo en la residencia oficial de los emperadores bizantinos.

No hubo mucho más que reseñar, salvo obras de escasa importancia como el monumental Crisotriclinion o frecuentes reparaciones de iglesias y monasterios que empezaban a degradarse a consecuencia del paso del tiempo, como fue el caso de San Juan de Estudion.

Guerras, crisis y atonía constructiva y económica tuvieron también como consecuencia un considerable descenso en la población. Todavía antes del enfrentamiento con persas y musulmanes, se estimaba que tras la última recuperación a finales del siglo VI el volumen demográfico podía superar el medio millón de habitantes, e incluso acercarse a los 600 000.

Pero el siglo VII contempló guerra tras guerra, y esto provocó una fuerte despoblación de la ciudad. A finales del mismo es muy posible que el número de habitantes se hubiera reducido a la mitad de los que tenía una centuria antes, quizás incluso menos. Y esta tendencia continuó también durante el siglo VIII y la primera mitad del IX. Las estimaciones más fiables hablan de unos 200 o 250 000 habitantes, pero hay incluso quien plantea el que después de tanta desgracia, la población de Constantinopla no superaba por esta época los 100 000 habitantes.

LA RECUPERACIÓN Y EL SEGUNDO AUGE

Pero desde mediados del siglo IX, la situación volvió a cambiar y en este caso fue para mejor. En los siguientes tres siglos y medio, Constantinopla experimentó un nuevo crecimiento. No era ya, en modo alguno, comparable al que había tenido durante sus tres primeros siglos de historia, pero al menos le permitió recuperar cierta parte de su antigua grandeza y de su monumentalidad. Y esta se hizo patente en muchas facetas como la económica, la cultural y la demográfica, aunque desgraciadamente, no lo fue tanto en la urbanística o arquitectónica.

La nueva situación existente (tranquilidad interior, decadencia exterior del mundo musulmán, etc.) favoreció la recuperación bizantina, algo que se plasmó en un nuevo crecimiento y mejora de Constantinopla. De este modo se reorganizó la universidad, lo que trajo consigo el fomento de la cultura, y se incrementó el comercio marítimo. Ese hecho permitió que, a partir del siglo X, venecianos, genoveses, pisanos, varegos (suecos) y rusos establecieran paulatinamente factorías comerciales en diversos barrios.

Esto hizo que de nuevo afluyera el dinero y la riqueza a la ciudad, pero aun así, jamás fue comparable a la situación que se vivió en tiempos de Justiniano y de sus predecesores. Se calcula que hacia el año 1000, en tiempos del emperador Basilio II, cuando el imperio se encontraba por segunda vez en pleno apogeo, el tesoro imperial no llegó nunca a almacenar más de 100 toneladas de oro (o lo que es lo mismo, 14 400 000 de solidi) en su momento de mayor auge.

Y no sólo la riqueza ya no era la misma, sino que cuando esta se invertía en mejorar los diversos aspectos de la ciudad no se destinaba a la construcción de obras civiles o militares como antaño, sino a mejorar las ya abundantes dotaciones religiosas de que disponía la urbe.

Así, por ejemplo, durante el reinado del ya mencionado Basilio II (963-1025) se fundaron al menos cuarenta monasterios. Su número total era ya de unos 300, es decir, más de diez veces los que había cinco siglos antes.

También se construyeron nuevas iglesias como la de Myrelaion, la Santísima Trinidad, la de San Juan Bautista de Lips, la de Jesucristo en Buyuk Aya, San Jorge, San Salvador en Chora, la del Cristo Pantepoptes, la del Cristo Pantocrator y otras muchas más.

Durante este período entre el siglo IX y el XII, se le dio un nuevo impulso a la construcción o reforma de los palacios imperiales, así se edificaron el de Bucholeon, Botaneiates o el de los Porfirogenetas, y se remozó totalmente el de Blanquernas con nuevas dependencias entre 1081 y 1185. Eso provocó que los emperadores cada vez hicieran más vida en él y fuesen abandonando paulatinamente el Gran Palacio Imperial que construyera Constantino y que por tantas vicisitudes había pasado a lo largo de su historia.

Las murallas fueron el tercer elemento arquitectónico sobre el que se centró la atención durante estos siglos. Constantinopla era una ciudad que albergaba en su interior enormes riquezas y estas despertaban inevitablemente la codicia de todos aquellos que estuvieran dispuestos a escalar sus muros para conseguirlas.

Búlgaros, rusos y sarracenos, entre otros muchos, lo intentaron en numerosas ocasiones pero sin conseguirlo. Las Triples Murallas demostraban una y otra vez su tremenda fortaleza e impedían que nadie no deseado pudiese entrar en la inexpugnable ciudad.

Pero tanto ataque también se cobraba su rédito. Para mantener las murallas en buen estado era necesario invertir continuamente elevadas cantidades que garantizaran su seguridad. Entre los años 716 y 994 fueron reparadas cinco veces casi por completo, y estas reparaciones también se extendían, evidentemente, al amplio perímetro de las murallas marítimas que con el paso del tiempo habían mejorado también sustancialmente.

Dejando a un lado murallas, iglesias y palacios, el conjunto urbano de la ciudad no experimentó, sin embargo, grandes transformaciones, aunque es muy probable que al hilo del desarrollo económico se produjera también un incremento demográfico. Así se calcula que hace mil años la población podía de nuevo volver a superar el medio millón de habitantes. Incluso hay autores que defienden la elevada cifra de 800 000, pero esto parece sin duda una clara exageración.

Después de alcanzar este máximo, la población empezó a disminuir paulatinamente entre los siglos XI y XII, pero aun así se estima que en este período debió fluctuar entre los 200 000 y los 400 000 habitantes, por lo que era incomparablemente la ciudad más rica y poblada de toda Europa.

Lienzo y torres de las Triples Murallas en el sector de Blanquernas. Aquí fue donde se ubicó el palacio imperial tras las destrucciones de 1204.

Y también la más prodigiosa a los ojos de sus contemporáneos. Cuando a finales del siglo XI llegaron grandes masas de harapientos y sucios europeos procedentes de la parte occidental del continente camino de Jerusalén, en lo que posteriormente sería conocida como la Primera Cruzada, estos visitantes se quedaron boquiabiertos al ver una ciudad en la que el lujo y el refinamiento campaban en muchas de sus iglesias, mansiones y palacios. Para ellos resultaba de lo más sorprendente (y también de lo más pecaminoso) el que las personas ricas se bañasen todos los días y que emplearan para comer un artilugio al que denominaban tenedor, cuando todo el mundo en el resto de Europa utilizaba sus mugrientos dedos para coger los alimentos.

Pero no sólo era la codicia el sentimiento que estas maravillas despertaba entre los franceses, italianos, alemanes, flamencos, etc. que las contemplaban. Había algo que suscitaba todavía más envidia y más recelos entre unos y otros.

Desde el siglo V, el patriarca de Constantinopla mantenía una pugna con el obispo de Roma (el papa) por demostrar quién era la cabeza visible de la cristiandad. Durante toda aquella época, Constantinopla era una ciudad poderosa, rica y con una elevada población. Por el contrario, en la Alta Edad Media, Roma sólo era un montón de ruinas que testimoniaban su pretérita grandeza, pero que estaban completamente abandonadas salvo en una reducida parte de lo que había sido una gran ciudad, en la que se refugiaba el pontífice tras las murallas del Vaticano. No era posible, por tanto, que pudiera existir comparación alguna entre ambas urbes por la cabeza de la cristiandad. Una decadente Roma, no podía pretender competir con una floreciente y culta Constantinopla.

Pero a finales del siglo VIII la situación empezó a cambiar. En el reino franco, la dinastía Carolingia subió al trono, y en el año 800 su principal monarca, Carlomagno, fue coronado como emperador por el papa en la antigua basílica de San Pedro.

Por esa época, la corona imperial bizantina estaba en manos de una mujer atractiva, pero también cruel y con pocos escrúpulos que, entre otras acciones, había dado la orden de cegar a su propio hijo: la emperatriz Irene. El hecho de que una mujer estuviera al frente del trono imperial era algo que los atrasados y machistas europeos occidentales no podían aceptar. El Derecho heredado de los pueblos bárbaros (la denominada Ley Sálica) consideraba ilegal que una mujer pudiera asumir la corona imperial. De este modo comenzó el enfrentamiento político entre la parte occidental y oriental de Europa. Pero como para los parámetros de la época ambos territorios estaban muy alejados para que se produjera un enfrentamiento militar directo entre ambos, este acabó derivando, de momento, hacia un conflicto exclusivamente religioso.

Así, entre los siglos IX y XI, los papas de Roma (Nicolás I y León IX) y los patriarcas de Constantinopla (Focio y Miguel Cerulario) se excomulgaron mutuamente proclamándose cada uno de ellos como el verdadero y único jefe de toda la cristiandad. Apareció lo que se llama el Cisma de Oriente, dividiendo a los cristianos entre católicos (los que seguían al papa de Roma) y ortodoxos (los que apoyaban al patriarca de Constantinopla). Este abismo religioso se fue haciendo cada vez más grande y más virulento, enconándose las posturas entre uno y otro bando y creando continuos rencores y odios que no tardaron en cristalizar de forma dramática.

Constantinopla a vista de pájaro en su momento de mayor esplendor. En primer plano puede observarse la monumentalidad del denominado Distrito imperial.

LA CATÁSTROFE: LA CRUZADA DE 1204 Y LA DESTRUCCIÓN DE CONSTANTINOPLA

En 1204, varios miles de caballeros cruzados se dirigían por cuarta vez hacia los Santos Lugares con el objetivo de recuperar la ciudad santa de Jerusalén, que había caído de nuevo en manos musulmanas.

Su recorrido pasaba, como casi siempre era lo habitual, por Constantinopla, pues era allí donde la distancia por mar era menor, y donde podrían encontrar abundantes provisiones y naves que los ayudaran a atravesar los centenares de metros que separaban a la orilla asiática de la europea a través del Bósforo.

Cada vez que una muchedumbre semejante se acercaba a la ciudad, los emperadores recibían a sus jefes máximos (que en muchas ocasiones fueron los propios reyes o emperadores occidentales) y consentían que sus mesnadas acamparan extramuros para garantizar así la seguridad de sus vecinos. Pero cuando, en 1204, los cruzados llegaron a Constantinopla se encontraron con que la ciudad estaba inmersa en el enfrentamiento entre dos facciones, cada una de las cuales defendía un candidato al trono (llamados de igual modo, Alejo, pero con el numeral III y IV, respectivamente).

Al ser derrotado Alejo IV se le ocurrió una idea suicida para recuperar el cetro. Consiguió que algunos de sus partidarios abrieran desde el interior una puerta de la muralla para que penetraran en la ciudad miles de cruzados, a los que previamente había convencido para que lucharan en su favor y le devolvieran la corona, a cambio de lo cual les prometía una elevada recompensa. Así sucedió. Los cruzados penetraron subrepticiamente y sin apenas derramamiento de sangre en la ciudad, se dirigieron al Palacio Imperial, lo asaltaron liquidando a la guarnición que lo defendía y proclamaron emperador al candidato que los había contratado.

Pero cuando este acudió al lugar donde se custodiaba el tesoro imperial que en otras épocas había sido inmenso, se encontró con que allí no quedaba nada con que pagar a los mercenarios que lo habían aupado al trono. Su antecesor se había llevado todas las riquezas y allí no había dinero para saldar la deuda con los cruzados. Cuando estos se enteraron de que su esfuerzo había sido gratuito y de que el emperador sólo podía darles las gracias y poner barcos a su disposición para que se marcharan de allí y continuaran su ruta hacia los Santos Lugares, la ira de los cruzados estalló contra el nuevo emperador y contra los que consideraban taimados bizantinos, que según su parecer, los habían engañado burlándose de ellos.

Entrada y saqueo de Constantinopla por los caballeros de la cuarta Cruzada en 1204, según un dibujo de Gustavo Doré.

No tuvieron que pensarlo dos veces, se encontraban en el interior de una ciudad riquísima, que había estado acumulando joyas y bienestar durante casi novecientos años, y ahora tenían todas esas riquezas a su disposición. No tenían por tanto más que tomar lo que tenían a mano, lo que se les había prometido, y de esa forma se les saldaría su deuda.

El problema es que no sólo se contentaron con eso, sino que durante los tres días que siguieron al 12 de abril de 1204, los cruzados procedieron no sólo al mayor saqueo de reliquias y objetos artísticos que tuvo lugar durante toda la Edad Media, sino también, por desgracia, a la destrucción de una de las ciudades más hermosas que han existido durante todos los tiempos.

Durante este salvaje saqueo, no sólo fueron violadas, torturadas o asesinadas varios miles de personas, sino que se procedió a una destrucción sistemática y carente de todo sentido de la mayor parte de sus monumentos.

El Gran Palacio Imperial fue arrasado casi hasta sus cimientos, por lo que tuvo que ser definitivamente abandonado por los siguientes gobernantes, dada la imposibilidad de reconstruirlo o de vivir entre sus ruinas.

La basílica de Santa Sofía fue despojada de todos sus ornamentos y se utilizó durante un tiempo como cuadra para las caballerías o incluso como prostíbulo. Las iglesias fueron expoliadas de sus riquezas y algunas salvajemente dañadas como la de los Santos Apóstoles o la de Sergio y Baco. Los monasterios, en particular el de San Juan de Estudion y San Salvador en Chora, quedaron tan maltrechos por la barbarie cruzada que nunca llegarían a recuperarse totalmente. Los sacerdotes fueron torturados brutalmente y buena parte de los mismos murieron de forma cruel.

Constantinopla era probablemente la ciudad más rica en reliquias de todo el mundo cristiano. Todas ellas fueron saqueadas o se perdió su pista para siempre: la corona de espinas de Cristo, la Sábana Santa o Sindone, que había llegado un par de siglos antes a la ciudad, el manto de la Virgen, etc. Todas desaparecieron para «reaparecer» años después en Europa occidental.

Dibujo medieval que representa a Constantinopla y la entrada al Cuerno de Oro. En primer plano llama la atención la gran cadena que cerraba el paso al interior del Cuerno de Oro.

El hipódromo fue definitivamente abandonado y cayó paulatinamente en el olvido. La mayor parte de los barrios fueron incendiados y quedaron posteriormente deshabitados y completamente arruinados.

Pero por encima de todas esas brutales destrucciones, lo peor de todo fue la trágica obra que llevó a cabo el fuego. Hasta ese momento, el único lugar del mundo donde se conservaba casi intacta la mayor parte del legado cultural de la antigüedad clásica eran las diferentes bibliotecas que había en Constantinopla. Tras el incendio de la biblioteca de Alejandría y tras la desaparición de la mayor parte de los pergaminos que se conservaban en los diferentes archivos del mundo occidental como consecuencia de los desmanes de los pueblos bárbaros, sólo en la parte oriental del Imperio bizantino se conservaba en alguna medida la herencia de este legado. Pero con el avance del islam, buena parte del mismo se había perdido también. A comienzos del siglo XIII, sólo Constantinopla albergaba los restos de la herencia cultural del mundo clásico.

El incendio de 1204 hizo que ese legado desapareciera para siempre, de ahí que hoy día, aunque conocemos el nombre de muchas obras que se realizaron en época griega y romana, no conservemos casi nada de lo que entonces se escribió. Sólo en el mundo árabe se consiguió salvar una pequeña parte del corpus de ese conocimiento, pero de forma muy incompleta. Esa pequeña parte es la única que prácticamente ha llegado hasta nosotros a través de al-Ándalus y de los renacentistas italianos.

Entre tanta tragedia y tanta destrucción hubo sin embargo quien se benefició. Los franceses, que constituían la mayor parte del ejército cruzado, obtuvieron un botín fabuloso que posteriormente malvendieron en su país. Venecia y otras ciudades italianas se llevaron de Constantinopla todo cuanto pudieron. De hecho, hoy día, el grupo escultórico de los Tetrarcas o el de los cuatro caballos de bronce del hipódromo, pueden contemplarse en la plaza de San Marcos de esa ciudad.

A cambio de todo esto, Constantinopla quedó herida de muerte. La población que pudo salvarse de la matanza huyó en su mayor parte de las ruinas y fueron muy pocos los que regresaron. Hay quien calcula en 200 000 el número de personas que vivían antes del saqueo y, según esas mismas fuentes, después de esas terribles jornadas no quedaron más de 35 000 habitantes en la ciudad.

Los nuevos amos de Constantinopla la dejaron tan desmantelada que ni siquiera disponían de un lugar adecuado donde ubicar la sede de su gobierno. Dado que, como se ha dicho, el Palacio Imperial había prácticamente desaparecido, tuvieron que marcharse a la periferia, al de Blanquernas, junto al recinto amurallado, que aunque había resultado dañado podía reconstruirse sin grandes dificultades.

Tan destruida había quedado la ciudad que los genoveses decidieron abandonar aquellas ruinas y se instalaron en el suburbio de Gálata, al otro lado del Cuerno de Oro, también llamado Pera. Allí, en 1348, levantaron una gran torre que sirviera tanto de vigía, como de faro, como de fortaleza, era la torre de Gálata, que originalmente tenía 67 metros de altura, aunque en la actualidad sólo conserva cincuenta y tres.

LA AGONÍA FINAL DE CONSTANTINOPLA

Durante más de medio siglo, los caballeros cruzados crearon el Imperio latino de Constantinopla, llamado así porque fueron las lenguas derivadas del latín las que sustituyeron al griego como la lengua oficial del mismo. Pero, a partir del año 1261, nuevas dinastas de origen griego se hicieron de nuevo con el control de la ciudad y de su cada vez más reducido imperio.

A lo largo de los dos últimos siglos de su historia, Constantinopla experimentó una breve e incompleta recuperación. Su población creció hasta volver a acercarse a los 100 000 habitantes en determinadas ocasiones, aunque sin llegar a superar esa cantidad.

El comercio se reactivó ligeramente, pero había quedado totalmente bajo el control de los occidentales, en especial de los italianos. Además, surgieron otras ciudades como El Cairo que se convirtieron en el centro del comercio por el Mediterráneo y hacia Oriente, sustituyendo a la decadente Constantinopla.

Sólo en un aspecto favoreció indirectamente a la ciudad la tragedia vivida en 1204. Aunque había sido destruida casi por completo, los materiales de los antiguos edificios romanos seguían ahí, ennegrecidos y muy dañados, pero todavía las grandes piedras y sillares permanecían esparcidas por aquí y por allá.

Y pronto se les busco una utilidad. Constantinopla había perdido su comercio, su riqueza, su cultura, sus monumentos… pero no su religión. Y tras la expulsión de los latinos, la Iglesia bizantina ortodoxa se hizo de nuevo con el poder religioso en la ciudad, apoyando a las dinastías de origen griego que entre los siglos XIII y XV la gobernaron.

La Iglesia aprovechó una parte de todo este material desperdigado y lo utilizó para levantar nuevas construcciones religiosas como fueron la Theotokos Kyriotissa o Nuestra Señora Madre de Dios, la Theotokos Panachrantos, la de Santa María de los Mongoles, y se remodeló y prácticamente se reconstruyó el monasterio de San Salvador en Chora, así como el de Panagria Camarotissa.

También se acarrearon materiales para restaurar los dos palacios imperiales, el de Tekfur, también llamado de los Porfirogenetas, y el de Blanquernas, última sede de los emperadores.

Pero la mayor parte de la ciudad seguía vacía y en estado de semiabandono. Entre las ruinas comenzaron a aparecer campos sembrados y huertos. El espacio intramuros permanecía en su mayoría sin construir entre montones de cascotes y escombros.

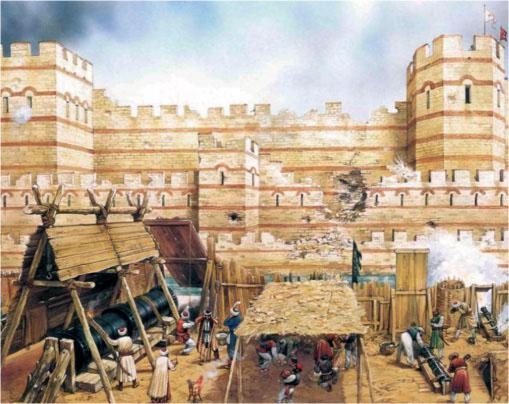

Dibujo que representa con gran espectacularidad la toma de Constantinopla por los ejércitos turcos en mayo de 1453.

Constantinopla languideció durante dos siglos y medio, pero en este largo espacio de tiempo, un nuevo pueblo estaba empezando a construir un gran imperio justo en la península existente frente a Constantinopla, la de Anatolia.

Los turcos, de religión musulmana, bajo la nueva dinastía otomana, comenzaron a expandirse a costa del que había sido el antiguo Imperio bizantino. Con el tiempo, sus tropas pasaron al continente europeo y se extendieron por los Balcanes y la península griega.

Pero Constantinopla seguía a salvo. Su fama de ciudad inexpugnable, las todavía recias y poderosas Triples Murallas o la inseguridad de los propios turcos en atacarla, fueron las que hicieron que de momento quedara al margen de las feroces contiendas de la época.

En 1394, los turcos llevaron a cabo un primer amago de conquistar la ciudad, pero fracasaron. Ocho años después lo volvieron a intentar, pero cuando parecía que Constantinopla iba a caer en manos no cristianas, apareció un inesperado enemigo a espaldas de los turcos, los tártaros de Tamerlán, que les infringieron tal derrota que estos dejaron de preocuparse durante varias décadas por Constantinopla mientras restañaban sus heridas.

Los habitantes de la ciudad eran conscientes de que se habían salvado por mero azar, y que sólo era cuestión de tiempo que los turcos, o cualquier otro enemigo, volviera a aparecer ante sus murallas con el objetivo de tomarla. Por ello decidieron prepararse para cuando este momento llegara. Se dedicaron a reparar y a fortificar las murallas que durante este último período habían quedado bastante descuidadas. Tendieron una gigantesca y larga cadena de hierro a lo largo del Cuerno de Oro, entre el barrio de Pera y la propia ciudad, para impedir el acceso por mar a este puerto interior de la misma.

Dado que la población había menguado considerablemente (se calcula que a mediados del siglo XV no debían de quedar más de 50 000 personas en el interior de sus murallas) solicitaron vehementemente la llegada de más refuerzos, para lo que enviaron embajadas por toda la cristiandad pidiendo ayuda.

Y probablemente tales medidas hubieran sido suficientes de no ser porque la tecnología militar estaba evolucionando sustancialmente. Durante más de once siglos, Constantinopla había resistido al menos veintidós grandes asedios, además de otros muchos ataques de menor envergadura. Pero hasta entonces, los únicos medios de que se disponía para expugnar una ciudad eran las torres de asalto, los arietes, las catapultas, las ballestas o las escalas para los muros. Estas tácticas jamás habían dado sus frutos ante un obstáculo tan insalvable como las Triples Murallas y ante la decidida voluntad de sus habitantes.

Pero en el siglo XIII, un nuevo pueblo asiático se puso en marcha, los mongoles de Gengis Kan, que conquistaron China, donde descubrieron un explosivo que habían inventado los chinos siglos antes: la pólvora. Aprendieron a utilizarlo, y aunque todavía no estaba muy perfeccionado su uso, les sirvió para atacar las ciudades y ayudar a conquistarlas. Los musulmanes, que sufrieron directamente en sus carnes la furia de los mongoles, conocieron la nueva arma, la copiaron y la trajeron a Europa. Poco a poco, el uso de la pólvora se fue perfeccionando y con su aplicación al tren de artillería quedó verdaderamente demostrada su eficacia.

A mediados del siglo XV ya existían fundiciones importantes en Europa que fabricaban grandes cañones. Por esa fecha, el sultán turco Mehmet (también conocido como Mohamed II) el Conquistador, decidió que ya era hora de ponerse en acción y tomar la ciudad, con el evidente objeto de que esta pasase definitivamente a manos del islam. Para conseguirlo, reunió un gigantesco ejército de unos 165 000 hombres (aunque otras fuentes lo reducen a la mitad) y mientras preparaba el sitio, ordenó que se construyeran dos cañones descomunales con los que se pudiese abatir las murallas.

Un ingeniero llamado Orban se encargó de su diseño y fundición. Cuando quedaron terminados, se convirtieron en las piezas de artillería más formidables que habían existido hasta entonces en el mundo. Y de hecho no serian superados hasta que los alemanes fabricaron el mortero llamado Gran Berta durante la Primera Guerra Mundial, cuatro siglos y medio después.

Se trataba de dos grandes tubos metálicos de 7,36 metros de largo, 3,5 de diámetro y un peso de 49 toneladas. Para su manejo eran necesarios 450 hombres y 60 yuntas de bueyes, y sin embargo sólo eran capaces de disparar siete balas de piedra al día, ya que de lo contrario podían reventar. Claro que estas balas estaban fabricadas con piedra de granito y tenían un peso de unos 680 kilos. Los cañones eran capaces de impulsarlas a una distancia de 2 kilómetros, suficiente para llegar a las tres líneas de la muralla.

Los gigantescos cañones mandados fundir por Mehmet el Conquistador fueron fundamentales para la conquista de Constantinopla.

Cuando estuvieron listos, Mehmet dio orden de disparar los cañones contra las murallas, y, durante más de un mes, las enormes bolas de granito fueron abriendo poco a poco brechas en las mismas. Aun así, los escasos nueve mil defensores que cubrían los 19 kilómetros de muralla no se rendían.

Mehmet, desesperado ante la resistencia, decidió aumentar la cadencia de los disparos, hasta que uno de ellos reventó matando a todos cuantos se encontraban a su alrededor, incluido el propio Orban. Pero el otro cañón continuo machacando los muros del sector de la puerta de San Román (llamada por los turcos Topkapi). Una vez que la brecha abierta resultó lo suficientemente amplia, Mehmet dio la orden del asalto final.

El 29 de mayo de 1453, los turcos se precipitaron hacia el interior de la ciudad por esa brecha y resultaron incontenibles. El propio emperador bizantino, Constantino XI, murió rodeado por sus hombres intentado impedir inútilmente el paso a los invasores.

Constantinopla cayó con rapidez en manos otomanas y, poco después, Mehmet entró a lomos de su caballo en el interior de Santa Sofía, a la que convirtió inmediatamente en mezquita musulmana, y ordenó construir los alminares que todavía hoy la rodean.

La ciudad revivió las jornadas de 1204, pero ahora quedaba mucho menos por saquear y por destruir. Aun así, la iglesia de los Santos Apóstoles y otros muchos monasterios y lugares de culto fueron incendiados y destruidos. La población fue masacrada o vendida como esclava. El palacio de Blanquernas sufrió enormes desperfectos y, en general, casi toda la ciudad se vio dañada, aunque ya no permanecían en pie la mayor parte de sus antiguos monumentos.

LA ESTAMBUL DE LOS SULTANES TURCOS OTOMANOS

Los turcos contemplaron las ruinas de la ciudad y comprendieron que no quedaba mucho que se pudiera aprovechar de la misma. Por eso tomaron la decisión de reconstruirla prácticamente desde sus cimientos y crear así una nueva y brillante urbe.

Rápidamente se pusieron a la tarea y, en pocos años, la antigua Constantinopla había cambiado su fisonomía a gran velocidad. Esto sucedía de una forma tan radical, que incluso el propio nombre de la ciudad de Constantino comenzó a perderse.

A finales del siglo XV ya casi nadie lo utilizaba, por lo que cuando alguien viajaba hasta ella solía pronunciar la frase en griego de Is tan polis, que equivalía a «Voy a la ciudad». Parece ser, que de la corrupción de esa frase deriva el nombre con el que actualmente la conocemos: Estambul.

Los turcos la transformaron completamente, sobre la iglesia de los Santos Apóstoles se construyo la mezquita de Fatih Camii; la mezquita Azul se levantó sobre los restos del desmantelado hipódromo; la de Bayaceto lo hizo sobre el foro de Teodosio; la Sulemainiya sobre el Augusteion; la de Ahmed sobre el antiguo Palacio Imperial; el Serrallo sobre las termas de Arcadio y sobre la iglesia de Hodegetria o de la Madre de Dios… Y así se podría seguir con una larga lista de monumentos desaparecidos y sustituidos a su vez por otros construidos entre los siglos XV y XVII.

No es este libro el lugar destinado para hablar de las ciudades modernas, y por tanto de Estambul, pero la historia de la Constantinopla medieval no quedaría completa sino ofrecemos una breve pincelada de la ciudad de Estambul durante los últimos cinco siglos y medio.

Desde un primer momento quedó claro que el objetivo de los sultanes turcos era transformar a la antigua Constantinopla en el centro de su imperio y en la metrópolis más poderosa del mundo de su tiempo. Tardaron un par de siglos en conseguirlo, pero a finales del siglo XVII, Estambul volvió a convertirse durante algunas décadas en la ciudad mas poblada de todo el planeta.

Y no sólo destacó por su gran volumen de población, por su poder político o por las enormes riquezas que de nuevo albergó en su interior, sino también porque se emprendió una poderosa transformación urbana que la convirtió en un conjunto monumental que apenas si admitía comparaciones con otras grandes ciudades.

Ya en la segunda mitad del siglo XV se iniciaron las primeras grandes obras como el Bedestán o Gran Bazar, una enorme construcción con mas de mil tiendas en su interior que aun hoy día le dan un carácter laberíntico y abigarrado.

La conquista de Egipto por el sultán Selim en 1517, implicó el traslado de muchos tesoros que se hallaban en aquel país (en este caso concretamente todo lo relacionado con las reliquias del profeta Mahoma: parecía un sino de la ciudad albergar en cada momento los símbolos de la religión triunfante) y el traslado de la sede del califato desde El Cairo hasta Estambul, en donde se mantendría hasta 1923.

Selim ordenó también que una buena parte de la población cairota fuera transferida a Estambul como castigo a su resistencia contra los otomanos. De esta forma, la ciudad experimentó un crecimiento demográfico que ya era apreciable desde su caída en manos turcas.

Los 50 000 descendientes de griegos que había en época bizantina fueron expulsados en su mayoría y el vacío lo llenaron gentes llegadas de todas las partes del imperio. Veinte años después de la conquista ya habían llegado unos cien mil pobladores. A principios del siglo XVI ya eran unas 200 000 las personas que vivían en Estambul, y a mediados de ese mismo siglo la población ya rondaba el medio millón.

La causa de este espectacular crecimiento fue la propia evolución del Imperio turco durante la época del más poderoso de sus soberanos, Solimán el Magnifico (1520-1566), durante cuyo reinado los otomanos se extendieron aún más por los tres continentes y a su capital llegaban las riquezas y los impuestos que se cobraban a sus súbditos.

Solimán tuvo además la enorme fortuna de contar con uno de los más grandes arquitectos de todos los tiempos, Sinán. Este, a lo largo de su dilatada vida que duró casi todo el siglo XVI, se dedicó a embellecer la ciudad con todo tipo de monumentos, en especial las mezquitas, que proliferaron en esta época como preciosos ejemplos del arte otomano. Entre ellas caben destacar las del Príncipe, la Sulemainiya, la de Rustam Pashá, la Nueva, la Azul o la de Atik Valide. Sinán no sólo construyó mezquitas, sino que su genio se desplegó en embellecer Estambul con todo tipo de obras de características muy heterogéneas: acueductos como el de Maglova, puentes como el de Buyuk Çekmece, etc. Para ello reutilizó, como antes mencionábamos, los materiales procedentes de edificios de la antigua Constantinopla grecorromana, que de este modo fue prácticamente desmantelada para la posteridad, hasta el punto de que hoy día resulta difícil encontrar en la urbe restos que sean representativos de su esplendoroso pasado clásico, salvo algunos como el acueducto de Valente, las cisternas o Santa Sofía, por ejemplo.

La mezquita Azul fue construida por el arquitecto Sinán en el siglo XVI. Es uno de los monumentos más representativos del Estambul de los sultanes otomanos.

En las últimas décadas del siglo XVII, Estambul vivió el segundo auge de su historia. En ese momento pudo llegar a alcanzar entre 680 000 y 800 000 habitantes, según las diferentes estimaciones. Era, probablemente, la mayor ciudad del mundo, honor con el que quizás solamente podía competir la capital china, Pekín.

Pero a partir del siglo XVIII, Estambul comenzó a experimentar un acusado decaimiento paralelo al declive del propio Imperio turco. A principios del XIX su población se había vuelto a reducir a poco más de medio millón de habitantes, y además experimentó una serie de terremotos e incendios que fueron acabando paulatinamente con los acueductos, monasterios, columnas e incluso con las ya obsoletas Triples Murallas, que se derrumbaron hasta hacerse casi irreconocibles en la mayor parte de su recorrido.

Durante los últimos siglos, no obstante, Estambul ha ido recuperando población poco a poco hasta convertirse hoy día en la mayor metrópolis europea con unos nueve millones de habitantes y una aglomeración que oscila entre 14 y 18 millones según las diferentes estimaciones.

Por fortuna, la moderna Estambul, que perdió su condición de capital en la nueva república turca fundada en 1923, ha comprendido también la importancia que tiene la conservación y el legado de la antigüedad que todavía mantiene a duras penas, y en el último medio siglo se han emprendido políticas de restauración para recuperar este legado monumental.

Después de casi 2700 años, tres nombres distintos y dos momentos en los que ha sido la concentración urbana más grande del mundo, Estambul se recupera y muestra el perfil de la que es una de las ciudades más hermosas que existen actualmente.