4

Las ciudades islámicas en Europa. Córdoba, capital del califato de

al-Ándalus

EL ASENTAMIENTO PRERROMANO

El año mil es una fecha cargada de simbolismo. Durante la Alta Edad Media, muchas personas pensaron que ese sería el año del Juicio Final. Sin embargo, nada importante sucedió en ese momento. No obstante, para los historiadores sirve como referencia genérica para señalar una etapa de la historia. Así se habla de «el mundo en el año mil», «la población en el año mil», etcétera.

Cuando se trata de hablar de ciudades, también se menciona «la ciudad más poblada en el año mil». Es una forma de señalar cuál fue la urbe de referencia en ese momento. Y es curioso cómo en esa fecha concreta el mundo urbano atravesó coyunturalmente un período de relativa crisis.

Las grandes ciudades de siglos anteriores, como Roma, Constantinopla, Chang An o Bagdad habían pasado ya su momento de mayor esplendor o incluso habían caído en la decadencia. Otras, sin embargo, aún no habían llegado a su cenit, como El Cairo, París o Angkor. Cabe preguntarse, ¿cuál era pues la ciudad más poblada del mundo hace poco más de un milenio? Para responder a la pregunta debemos dirigirnos hacia el extremo sudoccidental de Europa.

En el sur de la península ibérica se encuentra un ancho valle de forma triangular. Por su parte central discurre un río llamado Guadalquivir. Durante los últimos millones de años, el cambiante curso del río ha ido depositando una tierra de aluvión que ha tapizado el fondo de ese valle. Se trata de una tierra fértil que durante milenios ha producido alimentos suficientes para abastecer a una elevada densidad de población.

Durante el primer milenio antes de nuestra era, el río fue conocido con el nombre de Tarsis o Tartessos, dado que en la zona baja se encontraba una civilización que recibía ese segundo apelativo. Pero dos siglos antes del nacimiento de Cristo, las legiones romanas se instalaron en esta tierra y llamaron a ese curso fluvial Betis, y por extensión, toda la zona que regaba recibió el nombre de Bética. Unos mil años después llegó una nueva cultura, la musulmana, y volvieron a cambiar el nombre a esa corriente de agua, la llamaron Wad al-Kebir, que en lengua árabe significa «el Río Grande». Con esa denominación, ligeramente modificada, se le ha conocido durante los últimos trece siglos.

El Guadalquivir es un río que recorre algo menos de setecientos kilómetros. Hasta la Edad Media fue navegable desde su desembocadura hasta la mitad de su recorrido aproximadamente, pero ya no lo es. Los sedimentos que arrastra se han ido acumulando en el fondo de su cauce y desde hace unos mil años, los barcos ya no pueden remontarlo tan al interior. Pero dos mil años atrás esto sí era posible. Las navecillas que lo surcaban podían llegar hasta su curso medio, y allí cargar los productos que se cosechaban en el valle (cereales, aceite, vino, etc.) o los que se sacaban de las montañas de Sierra Morena situadas al norte (minerales, en su mayor parte).

En ese tramo central existe un punto en el que el cauce se ensancha. En verano, durante la época de estiaje, llegan incluso a formarse en él una serie de pequeñas islas. Cuando las aguas son poco abundantes resulta posible vadear la corriente en ese lugar. Era hasta ahí donde los barcos podían remontar la corriente. Más allá, río arriba, sus quillas golpeaban el fondo del lecho y apenas si se podía navegar.

Pero, entre el otoño y la primavera, el paso a pie por este lugar ya no es posible. El río crece por las lluvias y, para atravesarlo, hay que utilizar barcas, con la consiguiente incomodidad. Así era al menos hasta que hace unos dos mil años el emperador romano Augusto estimó que ese sitio era fundamental para el comercio y las comunicaciones, y que el transporte de mercancías o el traslado de las legiones no podía cercenarse de aquel modo.

Su importancia era tal, que una de las vías más destacadas del imperio, la que precisamente llevaba su nombre, la vía Augusta, pasaba por allí, y no era posible cortar el tráfico que existía entre una y otra orilla. Augusto decidió construir en ese lugar un enorme puente de piedra, y a partir de ese momento, lo que hasta entonces había sido sólo una floreciente colonia romana, se convirtió en la ciudad más importante de Hispania, nombre que le daban los romanos a la península ibérica.

El puente condicionó la historia de este lugar. Cuando siglos después los musulmanes llegaron a la península ibérica, en el siglo VIII, fueron perfectamente conscientes de la importancia estratégica de este punto, pues desde él se podía atravesar rápidamente de una orilla a otra y de esta forma era más fácil controlar el territorio. De este modo decidieron convertir la ciudad que existía junto al puente, en la capital de sus dominios en la península. Con el tiempo, este hecho se convirtió en algo decisivo, hasta el punto de que hace mil años, esa ciudad se convirtió, probablemente, en la más poblada del mundo.

Vista aérea de la ciudad de Córdoba, donde puede apreciarse el meandro o curva que realiza el río Guadalquivir a su paso por la misma.

Pero mucho antes de la construcción del puente, el lugar ya había estado habitado desde tiempos prehistóricos. En efecto, se han encontrado fósiles que demuestran que hace ya más de 30 000 años los seres humanos se habían instalado en esa zona.

No obstante, el primer asentamiento con un carácter semiestable no debió iniciarse hasta el V milenio a. C., y a partir del tercer milenio antes de nuestra era, ese poblamiento se convirtió en un asentamiento más o menos permanente en el área de la actual colina de los Quemados. Hacia el año 1500 a. C. ya existía una pequeña aldea muy próxima al río formada por un conjunto de chozas, en ella se fabricaban útiles de cerámica y cuchillos de silex.

En cualquier caso, no se trataba de un poblado importante o con un carácter plenamente urbano, habrá que esperar hasta el siglo VIII a. C. para que esto suceda. Es en ese momento cuando surge un núcleo protourbano perteneciente a la cultura tartésica, en la etapa que se denomina el Bronce Final Orientalizante.

Probablemente se trataba de un asentamiento con una superficie entre 6 y 12 hectáreas. Es lo que se conoce como un oppidum o fortaleza, que se fue consolidando con el tiempo gracias a las ventajas de su posición. El hecho de que en este punto confluyeran las rutas comerciales que traían los minerales de la cercana Sierra Morena (cobre y plata, fundamentalmente), con la navegabilidad del río hasta este lugar, y que a todo ello se uniera la fertilidad de las tierras que existían en este sector, hizo sin duda que el núcleo urbano prosperase y se mantuviese de una forma continua.

Hacia el siglo III a. C. el conjunto había crecido gracias a ser un centro de fabricación de cerámica. También en esta época se hizo patente la aparición de la metalurgia del hierro en la zona. La cultura tartésica ya había desaparecido, pero sus herederos, los turdetanos, continuaron habitando la ciudad durante todo este período.

A mediados de ese siglo, un nuevo pueblo se hizo con el control de la población, se trataba de los cartagineses, que iban ocupando progresivamente el territorio de la península ibérica buscando fundamentalmente metales.

Según una tradición, fueron los cartagineses los que le dieron el nombre a la ciudad, pues la llamaron Qart (que en fenicio significa «ciudad») Iuba, que es supuestamente el nombre de un general cartaginés, de ahí que su topónimo inicial fuese Qart Iuba. De este se supone que se derivaría posteriormente el nombre romano de Corduba o el árabe de Qurtuba y de ahí el actual de Córdoba. Pero esta hipótesis no es admitida por todo el mundo. Según otras versiones, el nombre significaría «ciudad de la colina», o «ciudad del río», incluso «molino de aceite» según otros, pero ninguna de ellas es aceptada por todos los historiadores.

Sea cual sea el origen del nombre, lo que sí está comprobado es que el asentamiento basaba su prosperidad en la existencia de un muelle embarcadero que se ubicaba junto al río y desde el que se exportaban las riquezas que producía el territorio dominado por la urbe.

CORDUBA ROMANA

De esta forma, cuando en el año 206 a. C. los romanos tomaron la ciudad en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, se instaló en la misma un campamento militar aprovechándose del asentamiento ya existente y del embarcadero que había junto al río.

El lugar era ya por aquel entonces estratégico, ya que desde el castellum romano se podía controlar el oppidum ibérico. Además servía como base de operaciones para dominar todo el valle del río y en él se podía abastecer con facilidad de alimentos al ejército dada la alta productividad del territorio.

Siendo así no es de extrañar que el año 197 a. C. la ciudad fuera proclamada por los romanos la capital de la provincia denominada Hispania Ulterior. En poco tiempo, y una vez acabada la guerra, Corduba se convirtió en el centro de comunicaciones de la unidad administrativa recién creada. En ella se concentraba el poder militar, político y económico, y desde ella se exportaban cereales, aceite, cerámica y hasta la producción metalúrgica, que se había fomentado por la proximidad de los yacimientos de minerales en la sierra.

El crecimiento de la población y de su importancia llevó al Senado romano a tomar una decisión trascendental. Hacia el año 170 a. C. el cónsul Claudio Marcelo llegó al campamento con la orden de transformarlo en una verdadera urbe romana y, de esa manera, en los siguientes veinte años, legionarios y trabajadores de todo tipo se dedicaron a construir una ciudad acorde con su rango de capital provincial.

Se diseñó una urbe con un plano ortogonal, como era propio de las fundaciones urbanas romanas. En ella se construyeron templos y otros edificios, tales como una basílica, un palacio para el pretor, y mansiones nobiliarias, tanto para los representantes del poder civil como para los del poder militar. Toda la ciudad, cuya superficie quizás debió acercarse a las 50 hectáreas (se calcula que se extendía por unas 47 o 48), se rodeó con una muralla para garantizar su seguridad, pues todavía había pueblos en la península que no acataban la autoridad de Roma y que podían atacarla.

Y así sucedió poco después, ya que los lusitanos dirigidos por Viriato la asediaron, pero Corduba resistió. De la importancia que entonces tenía da fe el hecho de que su nombre fuera el de Colonia Patricia Corduba, es decir, una ciudad concebida para ser residencia de los patricios y la élite de la sociedad romana en Hispania.

Aunque en un principio probablemente el núcleo de población no sobrepasaba los diez mil habitantes, con el paso del tiempo este fue creciendo considerablemente y pronto acabó englobando a la primitiva ciudad ibérica, que durante un tiempo coexistió junto a la romana sin integrarse en ella, pero la colaboración que existió entre los indígenas y los romanos acabó por conseguir la fusión de ambos núcleos en uno solo.

Durante el siglo siguiente, Corduba no dejó de crecer y de engrandecerse como ciudad. Se la dotó de un foro porticado con funciones comerciales y los edificios comenzaron a construirse con roca caliza y arenisca, sustituyendo al adobe, que era el material que tradicionalmente se había empleado. Las calzadas se pavimentaron y surgieron varias necrópolis a extramuros de la ciudad para enterrar a los muertos. De su crecimiento da muestra el que llegara incluso a acuñarse moneda en ella.

En el siglo I a. C. el asentamiento ibérico ya había desaparecido y se había integrado plenamente en la nueva urbe. Pero la coyuntura favorable se vio dramáticamente interrumpida a consecuencia de la guerra civil que asolaba al territorio romano. En este contexto, y a partir del año 49 a. C., los cordobeses tomaron partido por el bando pompeyano, que se enfrentaba al de Julio César por el control de los dominios de Roma.

La decisión fue desafortunada. En la batalla de Munda, una localidad próxima, los pompeyanos fueron completamente derrotados por las tropas de César, y la venganza de este contra los cordobeses fue terrible, ordenando a su lugarteniente Cayo Longino que matara a sus habitantes y quemara la ciudad. Según las crónicas de la época, 22 000 cordobeses perecieron en esta brutal represión y la ciudad que había fundado Claudio Marcelo sufrió daños muy importantes.

Pero César no era un político que basara su estrategia en la destrucción o en el rencor, y cuando la situación militar se calmó con el triunfo de su bando, decidió reparar lo que anteriormente había sido destruido.

Puente romano y torre de la Calahorra. Fue construido durante la época del emperador Augusto, entre el año 27 a. C. y el 14 d. C.

César, sin embargo, fue pronto asesinado, y aunque hubo que esperar unas décadas para que su deseo de reconstruir Corduba se hiciera realidad, fue su sobrino Octavio, más conocido como Augusto, el primer emperador de Roma, el que decidió llevar a cabo la obra de su tío a partir del año 27 antes de nuestra era. Así, en el año 19 a. C. la convirtió en la capital de una nueva provincia: la Bética.

Para ello se decidió la repoblación del núcleo urbano haciendo venir tanto a indígenas como a colonos romanos. La ciudad se recuperó pronto y sus monumentos volvieron a reconstruirse. Y no sólo alcanzó el nivel anterior, sino que también lo superó gracias a la construcción de un acueducto llamado Aqua Augusta, que mejoró considerablemente el necesario abastecimiento de líquido. Las mejoras se completaron con una red de cloacas que evacuaban al río las aguas residuales. Las calles se volvieron a pavimentar a mayor escala de la que hasta entonces habían tenido y las obras en su conjunto fueron tan numerosas, que transformaron prácticamente por completo lo que había sido inicialmente la ciudad de Claudio Marcelo.

Las realizaciones urbanas que se llevaron a cabo sobre Corduba en época augusta son impresionantes. En poco más de cuarenta años, desde el 27 a. C. hasta el 14 de nuestra era, se construyó un nuevo foro, que se ubicó al suroeste, se amplió el cardo o vía principal, se levantó un teatro y un anfiteatro (del que se dice que fue el mayor que hubo en el mundo romano desde el año 5 a. C. hasta la construcción del Coliseo en Roma casi un siglo después), el Augusteion o área sacra, y por supuesto el puente que al principio mencionábamos. Esta infraestructura era fundamental, ya que Corduba era un auténtico nudo de comunicaciones en el que confluían nada menos que seis grandes calzadas romanas. Su importancia se comprende por el hecho de que fue el puente realizado en piedra más próximo a la desembocadura del río hasta mediados del siglo XIX.

Las mejoras no sólo se concentraron en el recinto intramuros, sino que también fuera del espacio protegido por la muralla la población se fue extendiendo con nuevos arrabales llamados genéricamente vicus, que corresponden tanto a barrios residenciales extramuros, como a pequeños poblados rurales de las afueras. En esta época se llegaron a contabilizar hasta doce necrópolis, que siempre se situaban fuera del espacio amurallado para evitar problemas sanitarios.

Este espectacular crecimiento propició que el espacio edificado casi se duplicase en extensión. De las 47 hectáreas que ocupaba Corduba antes de Augusto, se pasó a 79 a la muerte de este en el año 14 de nuestra era. La ciudad se había extendido en todas direcciones, pero sobre todo hacia el sur. Consecuentemente, su población debió aumentar y sin duda sobrepasó los 20 000 habitantes que se calcula que debió alcanzar a finales de la época republicana, es decir, antes de la subida de Augusto al trono imperial.

Durante el siglo I de nuestra era, Corduba no dejó de crecer y de embellecerse con importantes monumentos y realizaciones urbanas. Se construyeron nuevos foros, como el Forum Novum en época de Tiberio; se cerró por completo el recinto amurallado; se hicieron nuevos puentes, como el que hubo sobre el actual arroyo de los Pedroches; varios mausoleos funerarios en las afueras, algunos de los cuales han sido hallados recientemente; un nuevo circo en el sector oriental; el templo de Marte; un teatro con un diámetro de 125 metros; el templo dedicado al culto imperial en la actual calle de Claudio Marcelo, con columnas de casi un metro y medio de diámetro; un nuevo embarcadero en el río, al que se accedía mediante una puerta de la muralla conocida como la puerta del río; plazas porticadas con unas dimensiones de 77 metros de anchura; arcos de triunfo como el levantado en época de Nerón; un segundo acueducto, el Aqua Domitiana, construido durante el reinado del emperador Domiciano a finales del siglo I; fuentes públicas; estatuas de mármol y de bronce que ornamentaban las principales calzadas y vías de la ciudad…

Las realizaciones de esta centuria parecen impresionantes contempladas desde nuestra distancia. Ciertamente, en aquel momento, Corduba debía ser una de las ciudades más hermosas del Imperio romano en el que tantas y tan espectaculares ciudades existían. Y no sólo crecía la ciudad, sino también su cultura y su prestigio. Por esta época vivieron en la capital de la Bética personajes de renombre universal, como el filósofo Séneca o literatos como Lucano o como el propio padre del filósofo, Marco Anneo. En verdad debió ser una época de florecimiento en todos los sentidos.

Durante el siglo II esta tendencia continuó, si bien no al mismo nivel que en la etapa anterior. El espacio lúdico de la urbe quedaba configurado en el sector oriental con la construcción de un nuevo circo, sin embargo, parece que el crecimiento residencial se fue desplazando sobre todo hacia el norte y hacia el oeste.

Fue quizás en este momento cuando Corduba alcanzó su apogeo durante época romana. La ciudad debía ocupar al menos unas 140 hectáreas de superficie y su población máxima incluyendo a los vicus extramuros se ha estimado entre 45 000 y 50 000 personas, aun con todos los reparos con los que estas cifras han de ser admitidas.

En aquellas décadas continuó una considerable actividad constructiva, tanto de edificios privados como públicos, como sucedió con el templo de Diana o con el tercer acueducto de abastecimiento a la ciudad, el Aqua Fontis Aureae.

LA CRISIS DE CORDUBA DURANTE EL BAJO IMPERIO Y LA ÉPOCA VISIGÓTICA

Pero el impulso constructor se fue haciendo paulatinamente menos intenso. El imperio atravesaba por momentos de crisis y eso se reflejaba en la metrópolis cordobesa. A finales del siglo II o ya en el siglo III, el circo oriental comenzó un proceso de abandono y en general las grandes construcciones de la etapa anterior se paralizaron y se inició una ligera decadencia.

Esta se aceleró a partir de la segunda mitad del siglo III, cuando un fuerte terremoto dejó en ruinas a buena parte de las edificaciones. No obstante, la situación todavía no era demasiado mala, y pronto se iniciaron las reconstrucciones. Es más, a finales de siglo, concretamente entre los años 293 y 297, se procedió a la construcción del gigantesco palacio del emperador Maximiano, un enorme complejo de unos 400 por 200 metros cuyos restos vieron la luz hace pocas décadas durante la construcción de la nueva estación de ferrocarril. Desgraciadamente, en una decisión incomprensible y muy criticada por los arqueólogos, fueron destruidos en su mayor parte en el año 1991 para dar paso a las obras del Tren de Alta Velocidad.

Restos del palacio de Maximiano, construido por este emperador romano a finales del siglo III. Sus restos fueron destruidos casi por completo al construir la nueva estación de ferrocarril.

A partir del siglo IV, la situación fue empeorando progresivamente. Todavía al principio de esa centuria se realizaron algunas obras de ampliación en los alrededores del palacio del emperador y se hizo también un último intento de reconstrucción del circo occidental, pero en general, predominó el abandono de los monumentos y un acusado deterioro de las infraestructuras urbanas.

La religión cristiana aparecía en ese momento como nuevo poder en la ciudad y en el mundo. Su auge se plasmó en la creación de iglesias que sustituían a los santuarios donde se realizaban los cultos paganos ya en decadencia. Así, el templo del Divino Augusto en la calle Claudio Marcelo comenzó a sufrir un período de abandono. A la vez, el obispo Osio bendecía la primera basílica paleocristiana en el solar que hoy ocupa la Mezquita.

Durante esta época, la ciudad se iba poco a poco quedando arruinada y semidesierta. Así los edificios clásicos empezaron a derrumbarse ante la falta de reparaciones, la crisis propició el abandono de numerosas áreas públicas, las cloacas se colmataron ante la falta de cuidados y de limpieza, el enlosado de las calles desapareció para ser utilizados sus materiales en la construcción de edificios religiosos cristianos. Asimismo, el teatro y otros edificios lúdicos fueron abandonados y aquel se fue degradando progresivamente hasta el punto de que en el siglo siguiente se convirtió en lugar de improvisado refugio para muchas personas que habían perdido sus hogares.

En este contexto de decadencia, a mediados del siglo IV, el complejo del palacio de Maximiano fue cedido al obispo Osio convirtiéndose en un centro de culto cristiano. La ciudad estaba experimentando una enorme transformación que, al contrario que en siglos anteriores, la iba sumiendo en la decadencia y en la pobreza.

Y por si esta situación no fuera poco, en el siglo V las cosas fueron aún a peor si cabe. Hacia el año 425 los vándalos, un pueblo germano, hicieron su aparición, tomándola y causándole todavía más daños de los que ya tenía. Más que destruir, los vándalos se llevaron todo lo que pudieron, saqueando con furia las riquezas de la ciudad, que ya por aquel entonces no debían ser muy abundantes.

Tras su marcha, la situación era pavorosa. El espacio intramuros se hallaba enormemente despoblado, hasta el punto de que entre las ruinas se cultivaban pequeños huertos por parte de quienes habían sobrevivido al saqueo y a tanta desgracia. La situación se complicó aún más si cabe a consecuencia de que el río Betis experimentó una serie de inundaciones catastróficas entre los siglos V y VII, que anegaron en repetidas ocasiones la ciudad en ruinas. Es muy posible que estas inundaciones estuviera relacionadas de alguna forma con un proceso de deforestación que se pudo llevar a cabo en esta época, pero sea cual fuere la causa, el resultado es que se produjo una mayor destrucción sobre la ya maltrecha ciudad.

Es más, los depósitos sedimentarios de aluviones fueron cubriendo poco a poco los restos de la Corduba romana, hasta dejarla enterrada en muchos lugares bajo una capa de cieno. Este limo se consolidó con el paso del tiempo e hizo que la urbe romana quedara sepultada con sus escombros a una profundidad entre tres y seis metros, dependiendo de la topografía de las diferentes zonas.

Sólo algunas iglesias, los restos de las edificaciones romanas que se mantuvieron en pie, como el palacio de Maximiano, y algunas zonas situadas en una cota más elevada subsistían a la vista entre tanta devastación. Ante la «muerte» de la ciudad, la naturaleza se volvió a adueñar del territorio, y el bosque avanzó cubriendo las ruinas y tapando con su maleza los escasos restos que todavía quedaban a la intemperie.

Por si fuera poco tal sucesión de desgracias, los propios hombres de la época contribuyeron aún más a su degradación. En el siglo Vs un nuevo grupo de pueblos bárbaros había ocupado Hispania, los visigodos, y su reinado que duró tres siglos, se caracterizó por las continuas luchas intestinas entre los miembros de la realeza y los de la nobleza. Y para desgracia de Córdoba, eligieron a la arruinada ciudad como campo de batalla en el que dirimir sus intereses dinásticos.

Entre el año 549 y el 584, Corduba fue testigo de estas destructivas luchas. En el escaso plazo de 35 años, la ciudad sufrió asedios o ataques por parte de reyes como Agila, Atanagildo, Leovigildo, Hermenegildo y hasta por las tropas bizantinas, que desembarcaron en la península para intervenir en estos conflictos. El resultado final fue desastroso. La población huyó, el escaso espacio edificado que quedaba se desplomó, el puente se derrumbó en buena parte, las murallas se cayeron ante tanto ataque y los pocos supervivientes tras las continuas luchas se refugiaron en el sector suroeste de la urbe, que en ese momento y con toda probabilidad, albergaba entre sus destartaladas ruinas a bastante menos de diez mil personas, es decir, ni la quinta parte de la población que existía tres siglos antes en época romana. Probablemente, el espacio urbano habitado en esta etapa no llegaba quizás a las 20 hectáreas.

Hasta tal punto se había degradado su caserío, que los reyes godos decidieron retirarle su condición de capital de la Bética y esta pasó a la cercana Hispalis, la actual Sevilla. La decadencia era tal, que incluso se utilizaban los edificios intramuros como lugar de enterramiento ante el abandono que había hecho presa en ella. Sólo una pequeña zona muy cercana al río seguía habitada, y probablemente en ella se ubicaba el palacio del comes o conde visigodo que gobernaba lo que quedaba de la ciudad.

Parece ser que a finales del siglo VII la situación tocó fondo. Aun así, se aprecia cierta actividad constructiva por esa época. De esta forma se erigieron edificios como la basílica de San Vicente, sobre la que posteriormente se construiría la Mezquita, o palacios como el de Teodomiro en la Rusafa o como el del rey Rodrigo en Turruñuelos, ya a principios del siglo VIII, en las afueras de la población.

LA LLEGADA DE LOS MUSULMANES: QURTUBA DURANTE EL EMIRATO

En esta situación de postración se encontraba la decadente Corduba cuando en el año 711 tuvo lugar un suceso transcendental. Los musulmanes procedentes del norte de África desembarcaron un potente ejército al mando de su general Tarik en un lugar que todavía lleva su nombre, Gibraltar, palabra de origen árabe que procede de Geb al-Tarik o «monte de Tarik».

Tras la derrota de Rodrigo, último rey visigodo, los musulmanes avanzaron con rapidez por el sur de la península ibérica y ese mismo año llegaron a Corduba, tomándola sin dificultad, ya que el conde visigodo que la gobernaba poco pudo hacer para evitar su caída, dado el estado ruinoso de su muralla que nada podía defender ante un ejército atacante.

En ese momento pocos atractivos deberían presentar las ruinas de la ciudad a cualquier ocupante que la tomara. Pero había algo que, aunque tremendamente dañado y abandonado, seguía existiendo, el puente de Augusto que llevaba ya siete siglos facilitando el paso por ese lugar. Los musulmanes comprendieron pronto el valor de dicha infraestructura, y aunque medio derruida y sirviendo a una ciudad que ya casi ni existía, decidieron reconstruirlo y hacer de la vieja Corduba el centro del emirato que empezaban a levantar en la península ibérica.

Así, en el año 716, el gobernador al-Hurr tomó la decisión de reparar el puente y convertir a su vez a Corduba en la capital del nuevo territorio conquistado. Esto implicó muchos cambios, no sólo en cuanto a la propia urbe en sí, sino también en cuanto a los nombres que hasta entonces se habían aplicado a su entorno. Así Hispania se convirtió en al-Ándalus, el río Betis en el ya mencionado Wad al-Kebir, o «el Río Grande», y Corduba modificó ligeramente su nombre, y empezó a ser conocida como Qurtuba.

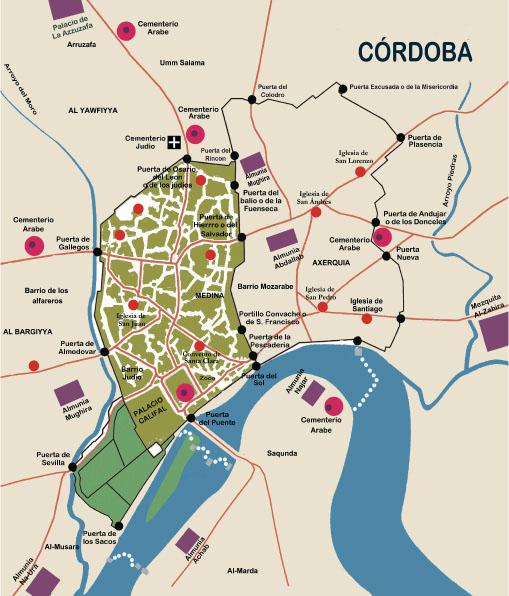

Plano de la medina de Qurtuba durante época islámica. Junto a ella se ubicaba la otra zona central de la ciudad: la Axerquía.

Y el cambio en la toponimia fue lo de menos, por el contrario, lo que se transformó de forma sustancial fue todo lo que tenía que ver con la propia población en sí. Esto sucedió hasta tal punto que, en menos de tres siglos, pasó de ser un destartalado villorrio en ruinas a la metrópolis más grande, más rica y más floreciente del mundo.

Al Hurr y los emires o gobernadores que lo sucedieron, se dedicaron desde el primer momento a la tarea de reconstruir Qurtuba, como a partir de ahora la llamaremos durante este período. Mientras se trabajaba en la reparación del puente, se procedió a reforzar las defensas, y para esto se reconstruyeron las murallas, a la vez que se levantaba un palacio o alcázar que sirviera de residencia a los emires.

Por otra parte, los musulmanes se dedicaron también con empeño a mejorar los sistemas de cultivo de al-Ándalus, y en particular los de los alrededores de Qurtuba. Para ello trajeron nuevas especies, en particular árboles frutales (naranjas, limones, etc.) y sobre todo se dedicaron a perfeccionar el sistema de regadío existente, aportando las técnicas tan avanzadas que se conocían en Oriente, como norias, acequias, azudes, canalizaciones, etc. Con estas innovaciones, la agricultura volvió a florecer y alcanzó posiblemente niveles de producción incluso bastantes más altos que los de época romana.

Una vez que se habían dado los pasos para el control del territorio, y que se habían sentado las bases económicas a partir de las cuales se produciría una mejora sustancial en el nivel de vida, los nuevos ocupantes de Qurtuba comenzaron una política destinada a embellecer y mejorar la ciudad.

A la llegada de Tarik, el conjunto urbano se reducía a un pequeño espacio junto al río, pero pronto, con la decisión de convertirla de nuevo en capital, comenzó a afluir población a la misma en gran número, y ya a mediados del siglo VIII se había vuelto a poblar un espacio parecido al que tenía urbanizado en la época romana. Es el territorio que con el tiempo se conocería como la medina, o para utilizar una palabra castellana, «la ciudad».

Durante este medio siglo, Qurtuba no sólo creció hacia el área antiguamente ocupada por la urbe romana, sino que incluso saltó a la otra orilla del río y de esta forma empezó a poblarse lo que en aquella época se denominaba el arrabal de Sequnda. Junto a él se encontraba el cementerio de la población, y también la musara o hipódromo donde se realizaban los ejercicios y las carreras con caballos. La zona empezaba a poblarse con alquerías o casas de campo. Estas crecían con rapidez al amparo de la fertilidad del terreno que de nuevo recuperaba la importancia que había tenido en siglos pasados.

En el año 756 tuvo lugar otro hecho transcendental: Abderrahman I, un príncipe de la familia de los omeyas, llegó hasta Qurtuba huyendo de la matanza que la familia rival, los abasíes, habían llevado a cabo para hacerse con las riendas del imperio del islam. Abderrahman I fue el único miembro de su familia que sobrevivió a aquella carnicería, y después de seis años de peripecias y de huidas por el mundo islámico, consiguió desembarcar en al-Ándalus.

El príncipe tuvo que utilizar todo su prestigio para conseguir que se le prestara obediencia, pero una vez que consiguió esto, procedió a proclamar la independencia de al-Ándalus del resto del imperio abasí, y desde ese momento Qurtuba ya no fue sólo la sede de un emir dependiente de la autoridad de Damasco, sino que se convirtió en la sede de un emirato independiente, es decir, en la capital de un reino que ya no pagaba tributos a nadie y que no dependía de decisiones ajenas a su voluntad.

Este hecho fue muy importante, porque permitió el crecimiento de la urbe sin ningún tipo de cortapisas, y en muy poco tiempo comenzó a desarrollarse de forma espectacular y a recibir a ingentes cantidades de personas que procedían de los territorios de su entorno (clientes de los omeyas, marwanidas o sirios, maulas o esclavos, etc.) que buscaban en la capital del emirato un lugar donde vivir.

Abderrahman I fue además un soberano culto y eficaz que inició la gran transformación que experimentaría Qurtuba en los siglos siguientes. En sus treinta y dos años de reinado creó la ceca o casa de la moneda, el Dar al-Baida o palacio blanco en la Rusafa, una finca de recreo a unos tres kilómetros del núcleo urbano, restauró el alcázar, continuó con la reconstrucción del recinto amurallado de la medina y en general llevó a cabo un programa arquitectónico y urbanístico destinado a embellecer a su capital. Por esta época Qurtuba empezó ya a crecer hacia poniente con el arrabal de Balat Mugit, que con el tiempo acabaría alcanzando una gran extensión.

Pero de todas las obras que llevó a cabo Abderrahman I, la que sin duda tuvo mayor trascendencia fue la de la construcción de la gran mezquita Aljama, o si se quiere abreviar de otro modo, la Mezquita, para todos aquellos que la conocen.

A su llegada a Qurtuba, los musulmanes decidieron inmediatamente construir lugares de oración que les permitieran rezar hacia La Meca, por lo que tuvieron que llegar a un acuerdo con los cristianos para que les cedieran algunas de sus iglesias. Tras muchas discusiones, Abderrahman I les propuso la compra de la principal de todas, la basílica de San Vicente, y para conseguir que se la vendieran, tuvo que adquirir a un precio muy caro su cesión. Pero en cuanto esta tuvo lugar, Abderrahman I decidió transformar el templo visigodo en un gran recinto religioso que se convirtiera en el símbolo de su capital, y así se inició la Mezquita en el año 785.

Principales ampliaciones de la Gran Mezquita Aljama a lo largo de diferentes períodos entre los siglos VIII y X.

En sólo cuatro años, uno después de la muerte del emir, la obra estaba acabada en su primera fase, 121 crujías repartidas en doce arcadas, con una superficie de 74 metros de lado (si bien el espacio interior del templo sólo ocupaba la mitad del mismo). De esta forma, se iniciaba la construcción de uno de los monumentos más emblemáticos no sólo de la ciudad, sino del mundo islámico y, sin temor a la exageración, del arte universal. La brevedad de su construcción se debió al reaprovechamiento de materiales de la desvencijada Corduba romana, en especial del palacio de Maximiano, que por aquella época todavía debía conservarse aunque en un estado de bastante abandono.

Tras la muerte de Abderrahman I, el crecimiento de Qurtuba no se detuvo, por el contrario se incrementó, si cabe. Continuamente afluían a la ciudad contingentes de árabes, sirios, bereberes, esclavos procedentes de África, de los territorios eslavos, judíos, etc. a los que hay que unir el sustrato indígena compuesto por descendientes de los hispanorromanogodos. Estos, ante la conquista musulmana, adoptaron dos posturas. La mayoría decidió convertirse a la nueva religión abandonando el cristianismo, de esa forma no sólo pensaban integrarse mejor en la nueva sociedad islámica, sino que, sobre todo, se libraban de tener que pagar la chizya, o impuesto que sólo debían satisfacer los no creyentes. Por otra parte, existía un grupo denominado los mozárabes, compuesto por aquellos cristianos que decidieron seguir practicando su antigua religión, aunque para ello tuvieran que abonar ese molesto impuesto.

Pero pese a la tolerancia de que hicieron gala los musulmanes en esta primera etapa de al-Ándalus, se estaban gestando en la misma una serie de problemas que acabarían por explotar varias décadas después de la muerte de Abderrahman I. En el año 818, las tensiones sociales que existían en Qurtuba estallaron en forma de revuelta a la que se conoce con el nombre del motín del arrabal, por haber tenido lugar en el arrabal de Sequnda el centro de la protesta.

El emir al-Hakam I, que ejercía el poder, actuó con dureza, y unas 3000 personas fallecieron a consecuencia de esta insurrección, probablemente otras 20 000 más se vieron obligadas a abandonar sus casas y la ciudad ante el temor de ser ejecutadas. Las cifras son, como siempre, difíciles de admitir, pero si así fuera, indican que Qurtuba debía tener ya una población considerable que algunos autores cifran en más de cien mil habitantes, aunque estas especulaciones son, como siempre, imposibles de asegurar.

Ante la prohibición de construir en el arrabal arrasado, la población tendió a establecerse al norte, en el sector conocido como la Rusafa. Nuevos contingentes de inmigrantes sustituyeron a los exiliados y Qurtuba siguió creciendo sin notar los daños de manera apreciable.

Aun así, la ciudad volvería a experimentar un nuevo impulso con otro emir destacado, Abderrahman II, cuyo gobierno transcurre entre los años 822 y 852. Durante esta época se vivió un momento de esplendor tanto en lo económico como en lo cultural. Grandes personalidades de la cultura de aquel tiempo, como el músico Ziryab o el inventor Ben Firnas (a quien se le atribuye el primer vuelo humano con una especie de paracaídas) vivieron en ella. El crecimiento económico fue tal (Abderrahman II recibía anualmente impuestos por valor de un millón de dinares), que se dice incluso que el emir adquirió el famoso tesoro de Las mil y una noches de Harum al-Raschid, a quien conocimos en el capítulo anterior.

Abderrahman II decidió mantener la prohibición de construir casas en Sequnda, pero sin embargo sí permitió que se instalara allí una leprosería y una almunia o huerta, a la que posteriormente se unirían otras más, aunque el arrabal nunca recuperase su antiguo esplendor.

La ciudad creció por tanto hacia occidente, en el denominado al-Chanib al-Garbi o «arrabal del oeste». En este momento se reforzó aún más el recinto del alcázar y se reconstruyó el rasf o calzada junto al río, que seguía el antiguo trazado de la vía Augusta.

Abderrahman II también se preocupó por mejorar el abastecimiento de agua corriente con un acueducto (el Qasar al-Umara), el alcantarillado, la pavimentación, las fuentes, los jardines, el malecón del puerto, creó nuevos hospitales y favoreció en general el crecimiento urbano. Se calcula que a mediados del siglo IX, Qurtuba se extendía ya por unas 200 hectáreas de superficie y que su población, incluyendo la de los arrabales, alquerías y almunias cercanas podía rondar los 160 000 habitantes. Era ya la segunda ciudad más grande de Europa después de Constantinopla.

Pero al igual que su antecesor Abderrahman I, la obra más importante que Abderrahman II llevó a cabo fue una nueva ampliación de la Mezquita Aljama, que se había quedado pequeña ante el constante crecimiento de la población cordobesa. Entre los años 848 y 855 se construyeron 8 arcadas más con 99 crujías, con lo que se aumentó su superficie casi el doble de la que tenía antes. La obra se hizo fundamentalmente para incrementar la capacidad de las galerías laterales en las cuales asistían las mujeres a los oficios sagrados. En este caso los materiales se trajeron de Mérida, que también estaba siendo desmantelada tras su apogeo en época romana.

Tras la muerte de Abderrahman II, comenzaron a surgir nuevos problemas internos, pero a pesar de ello, el crecimiento no se detuvo, si bien ralentizó su ritmo. En la segunda mitad del siglo IX resurgieron los enfrentamientos sociales entre musulmanes y mozárabes, y también los muladíes o conversos llevaron a cabo insurrecciones, no tanto en el interior de Qurtuba como en zonas próximas a ella, que en cualquier caso, acabaron influyendo negativamente en el crecimiento de la misma.

Sin embargo, en este período se crearon los importantes talleres de la Tiraza o de los bordados (Dar al-Tiraz), en los que se producían tejidos de lino, sarga o brocados de seda, así como tapices y colgaduras. Fue en este momento cuando se construyó la rueda hidráulica del molino de la Albolafia, cuya reconstrucción todavía se puede hoy en día contemplar junto al río.

El crecimiento urbano se seguía dirigiendo hacia el oeste por el Chanib al-Garbi, al que se dotó con mezquitas, baños y cementerios para cubrir las demandas de su numerosa población. De esta forma se ha estimado que a finales del siglo IX, Qurtuba debía acercarse a los 200 000 habitantes, aunque el espacio estrictamente urbano debía ser de unas 286 hectáreas. Sin embargo, debía vivir una elevada población en los alrededores encargada del mantenimiento de los huertos y de los olivares que rodeaban a la ciudad.

Y este crecimiento se produjo incluso a pesar de las penurias y problemas que creó la sublevación de los muladíes en las cordilleras Béticas. Entre los años 866 y 928 al-Ándalus vivió una especie de guerra civil interna, que redujo su crecimiento y le obligó a emplear grandes esfuerzos en sofocarla. La repercusión más inmediata para el conjunto urbano es que las obras se paralizaron casi por completo.

EL ESPLENDOR BAJO EL CALIFATO DE ABDERRAHMAN III

Esta situación se mantuvo durante varias décadas mientras se dirimió la guerra contra los muladíes. Pero en el año 912 subió al poder un nuevo gobernante, el más importante de todos cuantos gobernaron al-Ándalus. Curiosamente, adoptó el mismo nombre que sus dos antepasados más brillantes, y es conocido como Abderrahman III.

Abderrahman III luchó contra los muladíes sublevados, y lo hizo con tanta eficacia que estos fueron completamente derrotados y ya nunca volvieron a suponer un obstáculo para el crecimiento de Qurtubay de al-Ándalus. Aprovechando esta favorable circunstancia, el emir adoptó el título de califa, es decir, jefe de la comunidad religiosa, con lo cual certificaba su absoluta independencia de los que hasta entonces eran tenidos por los únicos califas legítimos, los de Bagdad, que, como vimos anteriormente, iniciaron una rápida y aguda crisis.

La crisis de Bagdad fue paralela al auge de Qurtuba. Si hasta entonces el crecimiento había sido rápido, ahora sin un enemigo interno contra el que volcar sus fuerzas, el crecimiento fue rapidísimo y sorprendente.

Para explicar esto hay que entender que el final de la guerra trajo consigo la riqueza a la ciudad. El dinero que anteriormente se gastaba en guerrear se empleó ahora en gastos urbanos y con la tranquilidad en el interior, la seguridad, las cosechas y orden se multiplicaron. De esa forma, Abderrahman III pudo recibir intactos los impuestos que pagaban sus súbditos y, en vez de dedicarlos a costear un ejército para mantener una guerra interminable, pudo destinarlos, tanto él como sus sucesores, a embellecer mucho más la ciudad, que acabó convirtiéndose en la más hermosa y grande de cuantas había en el mundo.

Así, por ejemplo, Abderrahman III recibía seis veces más ingresos por los impuestos de los que obtenía Abderrahman II. Pero no sólo eso, sino que se calcula que su tesoro albergaba la elevada cantidad de 40 millones de dinares en oro, con lo cual podía dedicar sus esfuerzos y su dinero en hacer de su capital la más maravillosa metrópolis que podía existir en aquella época.

Y así lo hizo. El reinado de Abderrahman III se caracterizó desde el punto de vista urbanístico por cuatro hechos principales: la construcción de la ciudad palatina de Madinat al-Zahra (o Medina Azahara), la tercera ampliación de la mezquita Aljama, la expansión demográfica así como del espacio edificado y el apogeo económico de Qurtuba y de al-Ándalus.

Abderrahman III, al igual que le pasó el siglo anterior a los califas abasíes de Bagdad, no deseaba vivir en su alcázar de Qurtuba, sino que por el contrario prefería disponer de un palacio alejado del centro de la masificada urbe cordobesa. En el año 936 y supuestamente con el deseo de agradar a su favorita, Azahara, decidió erigir no sólo un gran palacio para esta, sino una verdadera ciudad palatina en la que alojar la corte. Para ello dio la orden de que 10 000 obreros (ayudados por 1500 acémilas y 400 camellos) trabajaran en las obras que se prolongaron por espacio de 15 años, hasta que en el año 951 estuvieron prácticamente concluidas.

Interior de una de las estancias de la ciudad palatina de Medina Azahara, mandada construir por el califa Abderrahman III en el siglo X.

Madinat al-Zahra (nombre que significa tanto «la Ciudad de la flor», como «la Ciudad resplandeciente», «la ciudad de Azahara», en definitiva) era un enorme recinto amurallado de 1518 metros de largo por 750 de ancho, que englobaban a una superficie de 112 hectáreas y se encontraba a ocho kilómetros de Qurtuba. En su interior se construyeron, además de una serie de palacios, mezquitas, baños, mercados, hospederías, colegios, jardines, aljibes, talleres, piletas llenas de mercurio, dos fuentes de bronce, cuarteles e incluso un jardín zoológico. Se dice que la construcción constaba de 4500 columnas y de 500 puertas. En ella vivían unas 20 000 personas y estaba protegida por un cuerpo de guardia de 12 000 hombres.

Se estimó su coste en la enorme cifra de mil millones de dírhams (lo que equivalía a cien millones de dinares de oro), que se emplearon fundamentalmente en construir los salones dorados para el califa, y 400 mansiones para los miembros de la corte, trasladada a ella en el 941, en tanto que la ceca o casa de la moneda sería transferida allí seis años después. Madinat al-Zahra fue el asombro de todas las embajadas que la contemplaron, procedentes de los confines más remotos de Europa y del mundo mediterráneo. Según sus contemporáneos, su magnificencia y suntuosidad no tenían parangón con ningún otro lugar del mundo, y aunque las descripciones pudieran ser en ocasiones exageradas, lo cierto es que debió ser, sin la más mínima duda, una ciudad absolutamente deslumbrante.

Madinat al-Zahra estaba situada al oeste de Qurtuba y esa era la dirección que había seguido el crecimiento de la ciudad en los últimos siglos. Cuando el complejo palatino estuvo listo, el crecimiento urbano continuó con mucha más fuerza que antes, y se dirigió hacia el nuevo recinto urbano recién construido. Pero ocho kilómetros son mucho espacio para rellenarlo, y aunque esto no llegó a suceder nunca totalmente (al menos no se ha comprobado esto desde un punto de vista arqueológico), sí es cierto que con el tiempo se formó una especie de continuo urbano entre la medina cordobesa y la medina de Zahra, ocupado por una gran cantidad de alquerías, almunias y toda clase de huertos en los que los campesinos trabajaban aprovechando la fértil vega junto al río.

Abderrahman III también se dedicó a embellecer y agrandar la gran mezquita. La población no cesaba de crecer y el espacio en la Mezquita Aljama cada vez era más insuficiente para acoger a las miles de personas que deseaban rezar en ella. Por ese motivo, entre los años 951 y 952 construyó un nuevo alminar de 32 metros de altura y un patio o Sahn (conocido actualmente como el Patio de los Naranjos) para que los fieles realizaran sus abluciones antes de entrar al recinto sagrado. Sin embargo, el interior del mismo no se amplió en ese momento, a pesar de que ya era claramente insuficiente para las necesidades de quienes en él rezaban.

Cuando comenzó el reinado de Abderrahman III, Qurtuba superaba ya probablemente los 200 000 habitantes, pero medio siglo después de crecimiento ininterrumpido, hizo que la población superara ya los 300 000. Hacia el año 930 debía aproximarse a los 250 000 habitantes, y coincidiendo con la crisis de Bagdad, debió de convertirse en ese momento en la ciudad más poblada del mundo, más que Constantinopla, que no atravesaba por esa época su mejor etapa, o más incluso que las ciudades de Asia oriental, aunque aquí la afirmación ha de ser más prudente.

Qurtuba poseía una economía floreciente. Exportaba gran cantidad de productos por toda el área mediterránea como tejidos, cerámica, orfebrería, marquetería, cuero, lino, seda, papel, aceite… En ella había numerosos zocos y mercados especializados, como los de esclavos, especias, libros, etc. Se celebraban numerosas carreras de caballos en las dos musaras existentes, que eran las explanadas que se reservaban para este tipo de espectáculos, tenían lugar tertulias literarias de un elevado nivel y era posible encontrar numerosas diversiones de todo tipo.

Este ambiente de opulencia le permitió al califa abordar obras de enorme envergadura, como por ejemplo una presa o azud sobre el río Guadalquivir con una longitud de 420 metros, en cuyo cauce se construyeron también tres molinos. Asimismo, se realizó un acueducto con un gran recorrido, pues traía el agua desde los manantiales de Sierra Morena, distantes 25 kilómetros de la ciudad.

EL APOGEO CULTURAL CON AL-HAKAM II

En el año 961 murió Abderrahman III, dejando a su sucesor una ciudad en pleno auge y con una población que crecía de forma asombrosa. Su heredero fue otro de los grandes hombres de la historia, su hijo, al-Hakam (o al-Hakem) II. Si su padre se había caracterizado por llevar a la capital cordobesa a la cima de su crecimiento económico, al-Hakam II no sólo continuaría con esta línea, sino que además la llevó al culmen de su desarrollo cultural.

Al-Hakam II no necesitó invertir grandes cantidades de dinero en una nueva ciudad áulica, sino que decidió gastar su voluminoso tesoro en algo menos llamativo, pero sin duda más importante. Se propuso crear la mayor colección de libros que existió en su tiempo, y aunque probablemente no lo consiguió, sí llegó a reunir en Qurtuba una cantidad que quizás superó los 400 000 volúmenes, lo que era una cifra asombrosa para su época. Se dice que al-Hakam II mantuvo a casi doscientos copistas en su biblioteca, la mayor parte de ellas mujeres, que durante esta época gozaban de una situación bastante mejor de la que se piensa.

Decidió también dar una solución al acuciante problema de masificación de la Mezquita Aljama a la hora del rezo, y esta vez sí que procedió a una ampliación del haram o espacio de oración. Para ello derribó el muro de la quibla, hacia el cual se dirigían los creyentes, y lo prolongó hacia el sur, añadiéndole 154 crujías en 12 arcadas. Se trataba de una ampliación enorme, porque eso implicaba un crecimiento en su superficie de 74 por 55 metros, y se llevó a cabo entre los años 961 y 966, aunque las obras se prolongaron hasta el 974.

Pero no sólo se trataba de una ampliación del espacio para la oración, sino que también consistió en la más hermosa de todas las que se llevaron a cabo. Hizo traer a los mejores alarifes o albañiles que existían en el mundo, y por tal eran tenidos los bizantinos, que se esmeraron hasta concluir una de las obras de mayor belleza que existen, la del mihrab o lugar de la oración destinado al califa. También en esta época se construyeron otros espacios de enorme calidad artística, como la maxura, que todavía se conserva.

Mihrab de la Gran Mezquita Aljama realizado por alarifes bizantinos durante la época del califa al-Hakam II en la segunda mitad del siglo X.

Al-Hakam II desarrolló también una febril actividad constructiva durante los quince años que duró su gobierno. Se preocupó en primer lugar de darle los toques finales a la ciudad palatina de su padre, que quedó así concluida. Luego creó un nuevo zoco o mercado y una alcaicería o mercado menor en el sector oeste de la ciudad, que era el que más estaba creciendo. Renovó los acueductos que traían el agua desde Sierra Morena, reconstruyó el palacio de la Rusafa, pero sobre todo llevó a cabo una profunda restauración del puente romano, que no se había reparado prácticamente desde hacia dos siglos, cuando al-Hurr realizara las obras de reconstrucción. Para completar la obra, amplió el arrecife o camino oriental, utilizando mármol de una excelente calidad.

El crecimiento urbano estuvo acompañado por un enorme incremento demográfico. Al influjo de la riqueza cordobesa, miles de personas procedentes de todas partes se dirigían hacia la ciudad en busca de mejores oportunidades laborales para ellos y de una mejor vida para sus familias. Fue en esta época cuando llegaron numerosos bereberes del norte de África, y miles de musulmanes procedentes de Oriente, sin contar, lógicamente, con todos los ciudadanos andalusíes que también se desplazaban hacia ella buscando un trabajo mejor remunerado.

Esta situación provocó un crecimiento tanto del arrabal oriental o al-Sharqui, como del occidental o al-Chanib, en particular de este último, que seguía acercándose a la distante Madinat al-Zahra. Era tal la afluencia de personas, que se cuenta que la mayor parte de ellas debían residir permanentemente en tiendas de campaña improvisadas en la periferia urbana, ante la imposibilidad de alojarlas a todas en viviendas con una construcción menos efímera y más digna. Muchas de ellas lo hacían entre las tumbas de algunos de los doce cementerios existentes en los alrededores de la metrópolis.

Al-Hakam II tampoco descuidó el crecimiento económico, principalmente porque era necesario dar trabajo a semejante masa humana. De esta forma potenció los talleres de bordado del barrio de los Tiraces, donde se dicen que por esta época trabajaban más de cinco mil personas, en su mayoría mujeres, en los bordados de oro y plata de los tejidos de seda.

Cuando al-Hakam II falleció en el 976, Qurtuba seguía creciendo de una forma desmesurada. No es posible calcular con precisión el número de personas que en ella habitaban, y los cálculos al respecto difieren mucho puesto que no tenemos información fidedigna al respecto, pero determinadas estimaciones evalúan entre 350 000 y 400 000 las personas que podían habitar en la medina y sus alrededores.

A su muerte le sucedió su hijo Hixem (o Hisham) II. Cuando subió al trono era un niño, de ahí que su madre se tuviera que hacer cargo de la regencia. Pero para este cometido decidió nombrar hachib o primer ministro a su favorito al-Mansur, más conocido como Almanzor. Fue este el verdadero dueño de Qurtuba, y aquel que la llevó a su máximo esplendor, no ya económico, artístico o cultural, pero sí demográfico y militar.

Almanzor era ante todo un guerrero, y antepuso esta consideración a cualquier otra. Ello le llevó a tomar dos decisiones al principio de su gobierno. Por una parte decidió potenciar mucho más el ejército califal y para ello dio órdenes para que se contrataran miles de mercenarios berberiscos procedentes del norte de África. Estos se desplazaron hasta la capital del califato con sus familias, y aumentaron mucho más la ya creciente población de la ciudad cordobesa.

En segundo lugar tomó una decisión parecida a la de Abderrahman III, pues dio la orden de construir una ciudad en la que él pudiera residir rodeado de su propia corte y sus tropas, mientras que el califa permanecía apartado en Madinat al-Zahra. Almanzor dispuso que la ciudad palatina se construyese justo en el extremo opuesto a la que habitaba el califa, y así, en el año 979, se iniciaron las obras de nivelación del solar en la zona oriental de Qurtuba, en los límites del sector de al-Sharqui.

La ampliación que realizó el hachib Almanzor a finales del siglo X propició que la Gran Mezquita presentara esta imagen que asemeja a un enorme bosque de columnas en su interior.

Almanzor denominó a su ciudad al-Zahira, que quiere decir «Ciudad brillante». Ante una dirección tan expeditiva y dura como la de Almanzor, las obras avanzaron rapidísimamente y en poco más de dos años la parte principal estaba ya finalizada. En ella se ubicaron palacios, oficinas para la cancillería, residencias para los cortesanos y funcionarios, zocos, molinos, almacenes de granos, cuarteles, todo ello protegido por una poderosa cerca amurallada. La ciudad distaba tres kilómetros del centro de Qurtuba, pero el crecimiento del arrabal de al-Sharqui era tan rápido, que en poco tiempo se hallaba prácticamente unida al resto del conjunto urbano como si fuera una gigantesca conurbación.

Almanzor completó su plan ordenando el traslado de todos los funcionarios de la corte que le interesaron desde Madinat al-Zahra hasta Medina al-Zahira. Las obras todavía continuaron y así en el 989 se construyó un puente para acceder a ella desde la otra ribera del río, y no fue hasta el año 997 cuando se dieron definitivamente por concluidas.

No sólo se contentó el caudillo con construirse una ciudad para sí mismo y para su gloria, quiso también destacar en otro sentido distinto, el religioso, porque deseaba sentirse también heredero de una larga tradición de actuaciones en esta cuestión. En el año 987 ordenó que se procediese a una nueva ampliación de la Mezquita Aljama, la quinta y última que esta iba a experimentar en su historia. Durante siete años, se trabajó con ahínco en esta nueva obra, de tal forma que cuando en el 994 estuvo completada, el gran templo islámico era un recinto enorme con unas medidas exteriores de 174 por 125 metros, y con una superficie de casi 22 000 metros cuadrados. Se calcula que en el haram y en las galerías superiores podía llegar a tener cabida más de 50 000 personas, lo que supone una cifra asombrosa.

Esta ampliación fue la mayor de todas, en ella sólo se construyeron 8 arcadas o naves, pero el número de crujías fue inmenso, porque abarcó un total de 272, aunque su calidad arquitectónica y artística es considerablemente inferior a la ampliación decretada anteriormente por al-Hakam II. Para llevarla a cabo hubo que derribar el muro oriental de la mezquita, ya era imposible seguir ampliándola hacia el sur, puesto que ya se había llegado casi al mismo límite del río. La Mezquita llegó a poseer 1013 columnas (de las que quedan 856) y para embellecerla aún más Almanzor hizo traer las campanas de la catedral de Santiago de Compostela, donde las había obtenido como trofeo de guerra en el año 997.

Vista general del alcázar de los Reyes Católicos ubicado sobre el antiguo alcázar de los califas omeyas.

Y esto es también un signo de lo que estaba sucediendo en Qurtuba. La población no cesaba de crecer, lo que se reflejaba también en la necesidad de contar con más espacio para rezar en la que era la principal mezquita de la ciudad.

Qurtuba debía ser por entonces una metrópolis impresionante en todos los sentidos. Según un censo realizado en la época y recogido en las obras de al-Bakri y al-Maqqari, hacia el año 1000 existían en la ciudad 213 077 casas para la plebe y la clase media, 60 300 mansiones para la aristocracia y para los altos funcionarios, 80 455 tiendas, 1600 mezquitas, 900 baños y 70 bibliotecas.

Por esta época debió visitar la ciudad la monja alemana Hroswitha, que también conoció Bagdad, Constantinopla y Damasco. Según ella ninguna era comparable a la grandiosidad cordobesa y de esta forma la llamó el ornamento del mundo.

Todas estas cifras y estas alabanzas indican que la magnificencia que alcanzó la urbe debió ser, sin duda, enorme, pero los datos no pueden ser aceptados en modo alguno. De serlo, ello implicaría una aglomeración con más de un millón de habitantes, y esta cantidad no puede ser admitida por casi ningún historiador riguroso, pues es excesiva a todas luces.

No obstante, la población debió alcanzar un volumen considerable que es muy difícil de evaluar. Algunos especialistas como Leopoldo Torres Balbás afirmaron con suma prudencia que «como mínimo debió superar los cien mil habitantes», pero es también una estimación pobre y casi con toda seguridad a la baja. Otros han planteado la posibilidad de que hubiera unas 250 000 o quizás 300 000 personas en su momento de mayor apogeo, y aunque parece una cifra más razonable, puede ser también rebatida.

Recientemente se han publicado trabajos en los que se plantea un volumen de población superior a los 450 000 habitantes, e incluso se ha calculado que para el año 1009, cuando probablemente alcanzó su máximo apogeo demográfico, puede que la capital del califato se aproximara al medio millón de habitantes, aunque es una cifra que debe ser acogida con todas las reservas posibles.

Y es que el problema radica en conocer cuál era verdaderamente la superficie por la que se extendía la ciudad. Los investigadores más atrevidos plantean que debió existir un continuo urbano entre todo el conjunto configurado desde Medina al-Zahira al este, hasta Madinat al-Zahra al oeste, pero ello implicaría una extensión de nada menos que unos once kilómetros de largo por seis de ancho. Es imposible que todo ese espacio estuviera habitado de forma continua y permanente. No lo es el hecho de que estuviera habitado por población que residía cerca de los campos que trabajaba y de las huertas que cuidaba, pero eso no es estrictamente un espacio urbano, sino que como mucho debe ser calificado de rururbano, utilizando un término moderno que define esta situación. Y ello implica una densidad de población mucho más baja.

Lo que sí está aceptado es que Qurtuba debió contar con al menos 28 arrabales extramuros, en los que se asentó una población dedicada fundamentalmente a producir alimentos con los que abastecer a la gigantesca ciudad. Así se ha comprobado recientemente en las excavaciones de Cercadilla, pero la arqueología no ha sido capaz de demostrar hasta ahora que ese continuo urbano se extendiera nada menos que hasta la distante Madinat al-Zahra.

También se está trabajando recientemente en un dato que puede ser muy importante. Se sabe que cuando en el año 1009 estalló la fitna o revuelta, los gobernantes cordobeses decidieron construir un enorme foso para defender a la ciudad de los ataques enemigos. El perímetro que se le atribuye al foso es inmenso, y de ser cierto en su interior quedarían englobadas nada menos que 5338 hectáreas (pues abarcaba unos 10 kilómetros de largo por 5,3 de ancho), pero este dato, aunque muy interesante, tampoco es definitivo para hacer ningún tipo de cálculo fiable. Sin embargo, nos acerca de nuevo a la mítica cifra del medio millón de habitantes por muy exagerada que pueda parecer esta a numerosos estudiosos del tema.

Qurtuba ya había alcanzado su límite máximo de crecimiento, aunque quizás si no se hubieran desencadenado determinados acontecimientos es posible que el incremento todavía hubiese continuado durante algún tiempo más.

EL DESASTRE: LA FITNA Y LA DESAPARICIÓN DEL CALIFATO

Pero la historia no se detiene, y al igual que a Constantinopla, a Bagdad o a otras muchas ciudades les acabó llegando su decadencia, en el caso de Qurtuba el final fue similar al de estas grandes urbes del medievo.

En 1002 murió Almanzor y aunque el califa siguió siendo el inútil Hixem II, el hijo de Almanzor, Abd al-Malik, se hizo con el poder heredándolo de su padre y durante unos años mantuvo todavía el control de la inmensa urbe. Pero a su muerte en 1008, estalló la crisis. Su hermano Abderrahman Sanchuelo le sustituyó en el poder, intentó proclamarse heredero del califa y esa torpe decisión hizo que se iniciara la fitna o revuelta contra la familia Amir o Amiri, apellido de Almanzor y sus descendientes.

En febrero de 1009 el pueblo cordobés, harto del despotismo y de la tiranía de los primeros ministros se lanzó contra Medina al-Zahira, la incendió y la destruyó hasta sus cimientos. Fue una destrucción tan devastadora que mil años después siguen sin encontrarse restos de la ciudad, pese a haber noticias abundantes sobre la ubicación de la misma. La furia fue tal, que los atacantes debieron arrasarla por completo, aunque no deja de resultar sorprendente tal eficacia destructora.

Cuando los bereberes que apoyaban a la familia Amiri regresaron a Qurtuba de una de sus razias por los reinos cristianos del norte, su venganza no fue menor. En 1010, se dirigieron contra la desprotegida Madinat al-Zahra y la sometieron a un saqueo terrible, despojándola de todos sus ornamentos y desmantelándola a conciencia, para a renglón seguido completar su vandálica obra incendiando lo que quedaba. A continuación se dirigieron contra la capital del califato para acabar su venganza.

En Qurtuba ya se había previsto esta contingencia, de modo que se construyó un enorme foso o jandaq, al que antes hicimos referencia, con la esperanza de detener con él a los enfurecidos bereberes. Esto provocó el abandono de numerosas zonas habitadas de las afueras del mismo, pero aun así, su tamaño era impresionante, como se señaló.

Los bereberes pusieron sitio a la capital califal, destruyeron todos los barrios exteriores, como el de la Rusafa o todo el sector noroeste, y tras dos años de asedio, penetraron en la ciudad incrementando las destrucciones y la decadencia de la urbe cordobesa.

Los conflictos se mantuvieron todavía durante varias décadas más, y con ellos se fue despoblando de forma rápida la gran capital del califato. Barrios como el de Balat Mugit fueron arrasados por completo. El sector oriental de al-Sharqui también resultó muy dañado y el territorio acabó convertido en una tierra yerma que no era trabajada por nadie.

No deja de ser sorprendente cómo es posible que una ciudad tan rica, culta, poblada y floreciente se despoblara en tan poco tiempo ante la locura que parecía haberse adueñado de sus gobernantes. Como consecuencia lógica de todos estos conflictos, el califato se disgregó, sus dominios se independizaron creando los llamados reinos de taifas, nombre que por extensión se aplica a todo aquel territorio pequeño que ejerce el control sobre el mismo al margen de la autoridad central.

En el año 1031 la institución califal había decaído tanto que los nobles cordobeses decidieron abolir algo que ya no tenía sentido ninguno. Por esa época Qurtuba era una población desolada, arruinada y abandonada por la mayor parte de sus pobladores, que o bien murieron en el curso de tanta revuelta o bien decidieron marcharse antes de que la barbarie puesta en marcha acabara con ellos.

Sin embargo, sorprendentemente, en medio de esta terrible crisis aparecieron de nuevo una serie de personalidades en el ámbito de la cultura, en especial en el de la poesía, como Ibn Hazm, Ibn Zaydun o la poetisa Wallada, aunque muchos de ellos huyeron a otras ciudades ante la inseguridad reinante en Qurtuba.

A mediados del siglo XI, Qurtuba era un fantasma de lo que fue, hasta el puente romano, orgullo y emblema de la ciudad, se hallaba tan destruido que para atravesar el río era necesario hacerlo en barca. Dada esta situación de declive, la taifa vecina de Isbiliya, la que será conocida cuando pase a manos cristianas como Sevilla, decidió obligar a los cordobeses que aún vivían entre las ruinas a trasladarse a la cercana localidad para poblarla, abandonando el lugar donde habían nacido.

A finales de ese siglo, el único espacio habitado era la medina, al igual que había sucedido tras la desaparición de la Corduba romana. Tal parecía el sino de auge y declive que la ciudad había experimentado a lo largo de su historia.

Las fértiles tierras de cultivo fueron abandonadas durante mucho tiempo, la red de acequias y las avanzadas norias dejaron de funcionar y se cegaron por la acumulación de lodo o bien acabaron derrumbándose al no tener cuidados ni sentido su uso. La propia ciudad y sobre todo Madinat al-Zahra sirvieron de cantera de materiales (de una extraordinaria calidad, eso sí) a monumentos de la cercana Isbiliya. Su conocida Giralda, e incluso el maravilloso alcázar, están construidos en buena medida con materiales de acarreo procedentes de la antigua ciudad palatina.

Así permaneció la ciudad cordobesa durante los siglos que van del XI al XIII. Hubo pequeños intentos de recuperación, pero infructuosos, su postración y su despoblación era tal que ya casi nada podía sacarla del marasmo en el que se encontraba.

A pesar de esto, en el siglo XII la decadente ciudad todavía vivió una chispa de su antiguo esplendor cultural, pues en ella nacieron dos grandes personalidades de la cultura medieval, el filósofo Averroes y el médico judío Maimónides, pero como una muestra más del irremediable signo de los tiempos, ambos tuvieron que acabar abandonándola ante la intolerancia de los nuevos gobernantes musulmanes, los almohades.

En esa situación de decadencia se produjo la llegada de las tropas cristianas al mando del rey de Castilla Fernando III el Santo. En 1236, la ciudad cayó en sus manos y nunca más volvería a ser musulmana. Los conquistadores emprendieron rápidamente la transformación de lo que quedaba de la esplendorosa Qurtuba, construyendo iglesias por todos sus barrios y reutilizando los materiales de la época anterior. La Mezquita Aljama fue transformada en catedral, pero durante casi tres siglos se respetó con una veneración admirativa el majestuoso templo de los omeyas. Las modificaciones que experimentó fueron mínimas y los propios cordobeses se vanagloriaban de poseer un monumento de tal belleza como era aquel, aunque les recordara a una religión que ya no era la suya.

La torre de la Malmuerta es una de las fortificaciones que se construyeron en Córdoba durante la Baja Edad Media tras la toma de la ciudad por los castellanos.

La inserción de la catedral cristiana del siglo XVI en el conjunto de la mezquita musulmana del siglo X rompió la armonía que tenía este edificio hasta ese momento.

Hasta el mismo nombre de la ciudad cambió, y la Qurtuba musulmana de los andalusíes se convirtió en la Córdoba cristiana de los castellanos. Durante la Baja Edad Media estos fortificaron la ciudad amurallándola de nuevo y completando el recinto defensivo con torres como la Calahorra o la Malmuerta, muchas de las cuales eran simplemente reconstrucciones del primitivo recinto amurallado Omeya.

Durante este período, la medina se convirtió en el barrio de la Judería, por ser este el lugar en el que se estableció principalmente este grupo hasta su expulsión a finales del siglo XV.

Es necesario cerrar aquí la historia medieval de la ciudad. Córdoba seguiría existiendo hasta nuestros días (de hecho en ella nació el autor de esta obra), pero ya no sería más que una sombra de lo que fue en sus tiempos de grandeza. Y un último dato puede servir como botón de muestra. En el siglo XVI los nuevos gobernantes de los reinos de España se habían vuelto todavía más intolerantes que sus antepasados, y en ese contexto, el cabildo de la catedral cordobesa pidió permiso para construir un templo cristiano en el interior de la hasta entonces intacta Mezquita. El Ayuntamiento cordobés prohibió semejante disparate e incluso amenazó con la pena de muerte a quien osara tocar el sagrado monumento. Pero el emperador Carlos V, rey asimismo de Castilla y de Aragón (de España podemos decir) como Carlos I, terció en la polémica dando la razón a los eclesiásticos. De esta forma se destruyó parte del edificio original incrustando en el mismo una obra que se podría haber realizado en cualquier otro lugar. Como dijo posteriormente el propio emperador al visitarla, «destruimos un monumento que era único en el mundo, para hacer una iglesia que es igual que todas las demás», pero el daño estaba hecho y hasta hoy no se ha reparado.

La plaza de la Corredera es la operación urbanística más destacada de Córdoba durante la época moderna.

Como conclusión final cabe decir que un ejemplo de la pretérita grandeza de Córdoba y de su decadencia posterior es que hoy, ya en el siglo XXI, su población supera ligeramente los 300 000 habitantes, siendo por tanto la única urbe, de todas las que aparecen en este libro, con la excepción de Angkor, que todavía no ha conseguido superar el volumen de ciudadanos que tuvo en su época de mayor esplendor.