2. Problemas de la democracia liberal

2

PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA LIBERAL

En el primer capítulo hemos repasado cuestiones relativas a la ideología, que nos interesan para construir en el imaginario colectivo la posibilidad de una alternativa republicana al capitalismo. Sin embargo, debemos proseguir en nuestra tarea advirtiendo que no siempre la ideología de los grupos dominantes, incluso la considerada como hegemónica, consigue penetrar con éxito en las conciencias de los grupos dominados. A menudo, las experiencias vitales cotidianas y los impulsos comunitarios propios de nuestra especie nos empujan a pensar en la dirección contraria a la que se nos sugiere desde arriba[1].

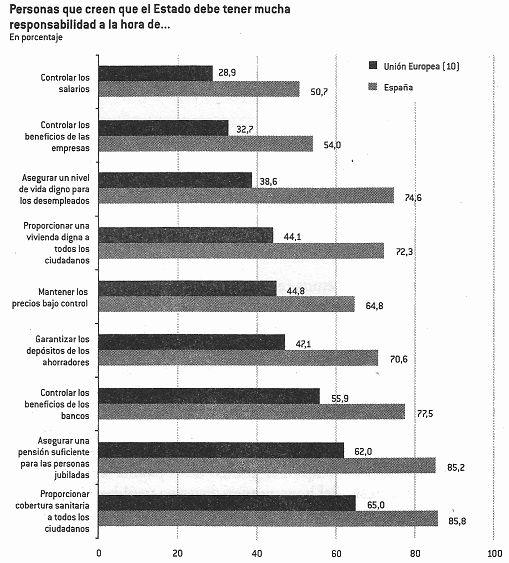

Observemos, por ejemplo, el gráfico de la página siguiente. Parece claro que, a pesar del hegemónico discurso neoliberal, que propugna la mínima intervención posible del Estado en la economía, los ciudadanos tanto de la Unión Europea como, sobre todo, de España, no absorben del todo bien tales consignas.

No obstante, eso no significa que necesariamente de ahí se derive una posición política contestataria. Simplemente significa que unos, los grupos dominantes, no consiguen invadir culturalmente del todo a otros, los grupos dominados. Como a pesar de ello no se produce un conflicto político, conviene estudiar con detalle lo que puede estar sucediendo. Además, se da la circunstancia de que no solo existe cierta pasividad sino que, además, vemos incluso comportamientos políticos contradictorios, como que en las elecciones generales de 2011, las más cercanas a la encuesta, el Partido Popular fuera el ganador con más de un 40 por 100 de los votos. Desde luego llama la atención que la gente haya votado masivamente al partido que peor representaría los valores y principios políticos que aparecen reflejados en esa y otras encuestas. ¿Qué puede explicar esto?

Quizá sea el cansancio producto de una vida laboral intensa y de las pocas expectativas depositadas en un cambio posible, o quizá el desencanto generalizado con la política —que a su vez también puede ser inoculado ideológicamente— o quizá, sencillamente, que existen mecanismos económicos que nos sujetan de forma mucho más eficaz al orden social que mediante el recurso a la ideología.

En realidad es muy probable que haya un poco de todo. No obstante, para nuestro propósito, la tesis que aquí mantenemos es que, para empezar, el diseño institucional de la democracia tal y como la conocemos impide una manifestación precisa de la voluntad del pueblo, todo lo cual da margen a las oligarquías políticas para imponer sus políticas amparándose en la apariencia de legitimidad. Dicho de otra forma: este sistema político actual, conocido como democracia liberal representativa, no representa realmente a los teóricamente representados y, en consecuencia, es un sistema político inútil para tales propósitos.

Fuente: Encuesta de valores del BBVA (2013)

El juego democrático y los principios liberales

EL JUEGO DEMOCRÁTICO Y LOS PRINCIPIOS LIBERALES

En la tarea de desvelar lo que hay de ideológico y falso en el sentido común, una primera parada necesaria es la que tiene que ver con las nociones convencionales de democracia y representación. Son palabras que con el paso del tiempo hemos asumido acríticamente, en especial los nacidos tras la dictadura franquista, y que sin embargo se han desvalorizado. De hecho, tiene razón el jurista italiano Luigi Ferrajoli (1940) cuando denuncia que «un aspecto inquietante de estos últimos años es el vaciamiento de sentido sufrido por los términos del léxico político»[2]. Y es inquietante porque a partir de ese momento las palabras dejan de obedecer a su sentido original y sirven más de cubierta ideológica que de instrumento para comprender y transformar la realidad.

La primera imagen que nos viene a la mente cuando hablamos de democracia es la de largas colas de ciudadanos esperando para depositar un voto en las urnas. Dicho voto permitirá, una vez sumado al resto, ponderar el distinto peso representativo de los diversos partidos políticos que se presentan a las elecciones. De esa forma asociamos directamente democracia a representación y a libre concurrencia de partidos políticos en unas elecciones. Estos tres elementos conformarían lo fundamental de un sistema político moderno.

Para adentramos en el tema puede sernos útil comenzar por lo más sencillo, esto es, por las definiciones formales. El filósofo también italiano Michelangelo Bovero (1949) define la democracia de un modo muy aséptico, meramente formal, según el cual esta «consiste esencialmente en un conjunto o normas de procedimiento —las reglas de juego— que permiten ante todo la participación de los ciudadanos en el proceso decisional»[3]. Así, la democracia no operaría en el vacío sino que se insertaría en la sociedad de una manera específica y dando lugar a un juego democrático. Y es aquí donde reside la clave: hay muchas reglas posibles con las que dar forma a dicho juego.

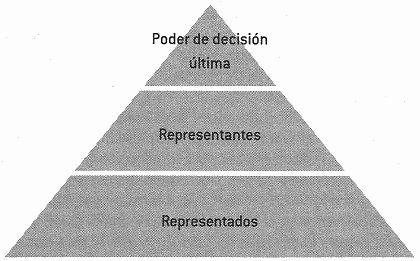

En términos generales habría que distinguir, en primer lugar, la democracia participativa de la democracia representativa. La democracia participativa, propia de los antiguos, se representa gráficamente como un círculo en el interior del cual todos los ciudadanos se sitúan a la misma distancia con respecto al punto central, que es el poder de decisión última. Eso significa que no hay diferencia de poder entre los ciudadanos, que votan todos con el mismo peso. Al ser su voto equivalente, la decisión que se ejecute será sencillamente el reflejo de la opinión mayoritaria. Por ejemplo, si doscientos griegos en una asamblea votan si ir a la guerra en una relación de ciento cincuenta a favor y cincuenta en contra, entonces tendrá lugar el escenario bélico.

Por el contrario, la democracia representativa toma la forma de una pirámide con diferentes niveles o escalones. Así, las llamadas democracias modernas, como la nuestra, tienen un diseño institucional —unas reglas de juego— que les otorga un carácter esencialmente jerárquico. Ya no hay una realidad según la cual todos los ciudadanos están a la misma distancia del poder ejecutor, sino que se construye una red formal de mediadores, a los que llamamos representantes.

Eso sí, a diferencia de los diseños jerárquicos propios de las dictaduras, en teoría en una democracia representativa la voluntad política nacería en la base de la pirámide, donde están los ciudadanos, y ascendería democráticamente hasta la cúspide, donde estaría el poder ejecutor de dicha voluntad. Así, mientras bajo una dictadura el jefe máximo toma una decisión que ejecutan los cuadros intermedios de la pirámide sobre el conjunto de la base de la pirámide, en una democracia representativa la dirección es la contraria. Es decir, son los representados, los que están en la base de la pirámide, los que decidirían qué decisiones habrán de ejecutar sus representantes.

De ahí que a lo largo del recorrido por el que asciende la voluntad política de los representados se sitúen los representantes, los cuales teóricamente deberían asumir un rol de meros sustitutos o espejos de los ciudadanos. Bajo un proceso de representación pura la voluntad no se tendría que desviar desde que nace hasta que se ejecuta. Eso daría sentido a las palabras de Jean Jaques Rousseau (1712-1778), cuando afirmó que «los diputados del pueblo no son, pues, ni pueden ser, sus representantes; no son sino sus comisarios: no pueden acordar nada definitivamente». No obstante, sabemos que la realidad dista mucho de ser así.

Este diseño del juego democrático, descrito como una pirámide por la que transcurre la voluntad colectiva, es coherente con los principios propios de la tradición liberal, de ahí que habitualmente se hable de democracia liberal como forma de resumir este funcionamiento concreto.

Aunque cabe añadir que para la tradición liberal la democracia es en sí misma un problema importante al que hay que buscar algunos ajustes. Y es que, como sugiere Félix Ovejero (1957), «para el liberal, la mejor sociedad es aquella en la que el número de intromisiones en la vida de los ciudadanos es mínimo»[4], de modo que el hecho de que la gente vote a un gobierno que decida por todos es en sí mismo algo problemático. Un liberal pensaría de inmediato en lo injusto que es que las decisiones de otros recaigan también sobre él. De ahí que esa tradición política haya derivado, en sus versiones más puras, hacia la defensa a ultranza del Estado mínimo, esto es, al menor espacio posible de interferencia de lo público en lo privado. Volveremos más tarde sobre ello.

En todo caso, si la democracia per se ya suena mal para la tradición liberal, un modelo de democracia participativa es para aquella una especie de Hades. ¿Qué hay peor para un liberal que un sistema político donde todo el cuerpo ciudadano pueda decidir lo que uno ha de poder (o no) hacer? Como veremos, para la tradición liberal una de las tareas fundamentales es la de expulsar del espacio público a tantos ciudadanos como sea posible, de tal forma que la interferencia que estos provocan en las vidas de los individuos sea la menor posible.

De ahí que la tradición liberal haya encontrado en la democracia liberal el mejor modo de compatibilizar sus principios con las características propias de la democracia y la toma de decisiones públicas. Y es el mejor modo porque compagina una visión profesionalizada de la política, un Estado que no alienta un determinado tipo de comportamientos (por ejemplo, el que supondría establecer la obligación de votar) y, sobre todo, establece un límite a lo que los ciudadanos pueden votar.

Este último punto es importante, ya que los modernos sistemas constitucionales están configurados jurídicamente de tal forma que se mantienen a salvo una serie de garantías, tales como el derecho a la propiedad privada, que no pueden ser vulneradas por votación alguna. Pero además, otras funciones propias del ejercicio político han ido desligándose del espacio público y se han ido reservando a un reducido número de tecnócratas o expertos, como ocurre, por ejemplo, con la gestión de la política monetaria y el Banco Central Europeo, o con la justicia. Y cuantos más espacios quedan al margen del espacio público, más se debilita la capacidad de este de poder tomar decisiones efectivas. Si ello es positivo o negativo será algo sobre lo que reflexionaremos más adelante, pero antes tenemos que volver la vista de nuevo hacia el juego democrático y sus elementos principales.

El escalón intermedio: los partidos políticos

EL ESCALÓN INTERMEDIO: LOS PARTIDOS POLÍTICOS

En abril de 2005, el grupo parlamentario del Partido Popular impuso una multa económica a sus diputados Celia Villalobos (1949) y Federico Trillo (1952) por romper la disciplina de voto durante la votación de los proyectos de ley sobre reforma de la ley del aborto y reforma de la ley del divorcio, respectivamente. En junio de 2010, el diputado Antonio Gutiérrez (1951) fue también multado por su grupo parlamentario (PSOE) por romper la disciplina de voto durante la votación de la reforma laboral. Un año más tarde, en agosto de 2011, Gutiérrez volvería a romperla, esta vez durante la votación de la reforma constitucional que modificaba el artículo 135. En mayo de 2013, la diputada Villalobos sería multada una vez más por no votar junto con su grupo una moción sobre la reforma de la ley del aborto. Y en noviembre de 2013, hasta doce diputados del PSOE fueron multados por saltarse la disciplina de voto durante la votación de la consulta sobre el «derecho a decidir». Estos son solo algunos ejemplos recientes que ponen de relieve el severo control con que los grupos parlamentarios fiscalizan a sus diputados, es decir, a los teóricos representantes de la ciudadanía.

Como ya hemos comentado, los representantes son la parte intermedia de la pirámide del juego democrático, y en un sistema de representación pura no tendrían otro deber que el de representar, en el sentido de actuar en nombre y a cargo de los representados y en el de ser el reflejo de los representados. De hecho, es bastante frecuente la metáfora según la cual «el Parlamento es el reflejo del país» y que expresa que «lo que opinan los ciudadanos de un país es también lo que opina su Parlamento»[5].

Pero eso sería cierto si los representantes tomaran únicamente las decisiones para las que los representados los han elegido. En esas circunstancias hablaríamos de un mandato imperativo, es decir, de un mecanismo que obligara al representante a estar absolutamente vinculado con el representado. A priori esto parece elemental, y en realidad es lo que ocurre en el derecho privado cuando una persona contrata a un abogado para que le represente. Sin duda sonaría extraño que, una vez contratado el abogado, este decidiese por su cuenta qué intereses defiende. Así, en principio cualquier forma distinta al mandato imperativo no parecería correcta. Y es que, como se pregunta Bobbio, «aquel que actúa por cuenta de otro sin estar ligado por la voluntad de este último ¿puede ser llamado propiamente su representante?»[6].

Sin embargo, la propia Constitución española de 1978 prohíbe explícitamente el mandato imperativo en su artículo 67.2. Y es que una democracia representativa liberal, como la española, no funciona a través del mandato imperativo sino a través del mandato representativo o libre. Esta es un tipo de representación flexible según la cual el representante se debe a los representados pero carece de obligación alguna de obedecer ni sus instrucciones ni el vínculo programático que hubiera podido establecerse en el momento de la elección. Existiría una relación de confianza, pero no de mandato. Bobbio llama a la «representación con mandato libre» una «grosera ficción»[7], una especie de contradicción en los términos.

El mandato representativo o libre consiste en que «el representante, una vez elegido, rescinde la relación de mandato (en sentido técnico) con el elector, y debe dedicarse a los asuntos generales del país; en consecuencia, no se le puede destituir por no haber cumplido las “instrucciones” de aquellos que lo eligieron»[8]. Sin duda, todo esto suena a una táctica que permite la elección de unas élites o representantes que se desconectan de sus representados en cuanto tiene lugar la elección. Así, la democracia podría tender a convertirse en una dictadura rotatoria, en el sentido de que los representados solo elegirían a quienes gobiernan, pero no el cómo gobiernan.

Curiosamente, la tradición liberal ha justificado el mandato representativo o libre siempre en beneficio del interés general. Según esta visión, para evitar que los representantes sean solo los agentes de una facción de la sociedad era necesario liberarlos de sus representados a fin de que, una vez elegidos, se dedicasen al interés general de toda la comunidad. Esto quiere decir, por ejemplo, que los diputados elegidos por la circunscripción de Málaga, como un servidor, no representan a los ciudadanos de la provincia de Málaga (intereses que serían particulares) sino a los ciudadanos de todo el Estado español (el llamado «interés general»). Claro que si esos diputados ya no representan a los electores de Málaga, ¿quién asegura que representan al interés general y no, por ejemplo, al interés personal?

Básicamente nadie. Por esa razón, desde la tradición socialista, y en especial desde la marxista, se critica ferozmente la figura del mandato representativo o libre, a la que se acusa de ser una fórmula muy alejada de la democracia directa, que sería la máxima aspiración socialista. De ahí que desde esta tradición se siguiese el apoyo a fórmulas de corrección como los revocatorios, de los que hablaremos en nuestra propuesta de proceso constituyente. En todo caso, y habiéndonos quedado en la predominancia del mandato imperativo, la pregunta que procede es: ¿a quién representan —en su sentido fuerte, de espejo— los representantes?

Una posible respuesta, habitual, es afirmar que se representan a ellos mismos y a sus intereses personales. Esto, que puede sonarnos hostil, es precisamente lo que sugiere como adecuado la tradición de la democracia liberal de mercado. Según esta, el sistema funciona mejor cuando todos se comportan de forma egoísta buscando solo sus propios intereses. La lógica que impera es la siguiente: dado que al representante le interesará, supuestamente de forma prioritaria, ser reelegido, entonces hará todo lo posible por satisfacer los intereses de sus representados. Así, el egoísmo sustituirá al mandato imperativo en el diseño de la democracia liberal de mercado. No hace falta ya que el pueblo imponga sus intereses al representante a través de un rígido vínculo jurídico, pues el dilema será resuelto automáticamente por el egoísmo. Este modelo, que es teórico, parte del supuesto de que los representantes se comportan como un Homo economicus, es decir, que son sujetos que se mueven únicamente por la maximización de beneficios. Sin embargo, sin duda es un exceso asegurar que este es el tipo de comportamiento de todos los representantes.

Pero respecto a la disciplina de voto, como hemos visto en el comienzo del epígrafe, los representantes más bien acaban representando los intereses de los partidos políticos, el sujeto político que los cohesiona y controla. El propio diseño institucional de la Constitución española de 1978 otorga un peso fundamental a los partidos políticos, ya que el sistema de elección de representantes se realiza a través de un procedimiento de listas cerradas. Y estas listas cerradas son previamente configuradas por los propios partidos políticos. Así las cosas, la pelota pasa a estos.

Por esa razón, el propio Bovero advierte que los espacios intermedios de la pirámide son ocupados por «organizaciones cuyos miembros están, frente al ciudadano común, “más cercanos” al momento culminante de la decisión política»[9]. Con todo, la voluntad colectiva que surge en la base de la pirámide se topa, al ascender, con los representantes que representan a los partidos políticos.

Pero entonces, ¿qué son realmente los partidos políticos?

La palabra partido proviene del latín partire (dividir), aunque no es utilizada en términos políticos hasta el siglo XVII. Hasta entonces, curiosamente, se utilizaba la palabra secta, que proviene de secare (separar, cortar y dividir). Como recuerda el politólogo Giovanni Sartori (1924), «cuando el término “partido” iba ingresando en el vocabulario de la política, el término “secta” iba saliendo de él»[10]. Mientras secta fue vinculándose a una concepción religiosa, partido fue tomando connotaciones más asépticas relacionadas con partir y participar. Otra palabra similar, a la que partido acabó sustituyendo con distintas connotaciones, hit facción. Esta proviene de facere (hacer, actuar), y para los autores que escribían en latín se fue vinculando a grupos que «hacían» actos perturbadores. Es decir, mientras facción denotaba una visión peyorativa aplicada a un grupo concreto, partido aparecía diferenciado positivamente y relacionado con una visión global de división y participación. Dado que en la estructura social romana pocos podían facere, la palabra factio fue asociándose a categorías sociales (factio medicorum, colegio de médicos). Del latín fascim se pasó en el siglo XII a fascium, y de aquí, junto con connotaciones de autoridad, se derivó también el término fascista.

Más allá de la etimología y la lógica confusión de las definiciones a través de la historia, la expresión «partido político» se ha instalado en el imaginario colectivo como la forma en la que un conjunto de ciudadanos, que mantendrían entre sí cierta homogeneidad ideológica, se organizan colectivamente para tratar de conquistar el poder político. Sobre las formas en las que se organiza un partido político no hay nada establecido previamente. No obstante, la Constitución española de 1978 exige que los partidos políticos sean democráticos, sin ir más allá de dicha declaración. Así que, al final, los partidos políticos pueden organizarse prácticamente como quieran. Aunque, por supuesto, la forma organizativa final dependerá de variables tales como la ideología del partido en cuestión, el tamaño y los propósitos políticos que tengan.

Cabe un apunte preliminar en cuanto a las formas de organización. Y es que hay un hecho político incontestable que es transversal respecto a toda la historia de la política: existe un trade-off, o intercambio, entre eficiencia y legitimidad/democracia. Dicho de otra forma: cuanta más democracia interna tiene una organización, más tarda en tomar decisiones. Parece obvio, ya que un dictador puede imponer su voluntad en apenas unos segundos mientras que una organización democrática necesita de un largo y a veces tedioso proceso de negociación y debates entre los individuos que la componen. Así, cuanto más democráticos sean los partidos políticos, menos capacidad de pronta reacción tendrán.

Esto es algo sobre lo que teorizó a principios del siglo XX el sociólogo alemán Robert Michels (1876-1936) cuando formuló la llamada ley de hierro de la oligarquía[11]. Según esta, toda organización social, a medida que crece, degenera necesariamente en una forma burocratizada y controlada por una oligarquía. La obra de Michels pretendía describir precisamente a los partidos políticos, aunque su formulación se hace extensible a cualquier tipo de organización social. Según él, y recogiendo lo anterior, toda organización acaba tendiendo a la creación de liderazgos fuertes que operan en detrimento de la democracia interna. Para hacerse más operativos, los partidos sacrifican parte de su democracia interna.

Si eso es lo que ocurre con los partidos políticos en la práctica, como asegura Michels, entonces ni siquiera el poder reside en todos los representantes sino únicamente en unos pocos. Esos pocos conformarían la oligarquía interna de cada partido, y esta se reproduciría internamente mediante las redes clientelares que diseña y alimenta a través de la presencia en las instituciones. Esa oligarquía es lo que en términos coloquiales suele llamarse «el aparato». A partir de este razonamiento podemos visualizar entonces que el escalón intermedio de la pirámide no está ocupado por todos los representantes sino solo por unas oligarquías que, de hecho, ni siquiera tienen por qué ser cargos públicos.

Tanto es así que, aunque en teoría es el poder legislativo —el Parlamento— el que tiene que elegir al poder ejecutivo —el Gobierno—, lo cierto es que esa decisión acaba siendo tomada en los despachos de los grandes partidos políticos y solo después se ve confirmada formalmente en los órganos competentes. De esa forma, el poder ejecutivo acaba siendo no un poder fiscalizado por el Parlamento, sino por el partido o los partidos que lo han puesto.

Esta configuración particular, que otorga a los partidos políticos el protagonismo principal y casi exclusivo, puede ser definida como partidocracia. La partidocracia describiría la situación en la que «quienes toman las decisiones no son, en última instancia, los representantes en su calidad de libres mandatarios de los electores, sino los partidos, en calidad de mandantes imperativos sobre los llamados representantes, a los que proporcionan “instrucciones”»[12]. Y esto es verdaderamente interesante, porque al renunciar al mandato imperativo hemos pasado al mandato libre o representativo, pero de este hemos pasado de nuevo al mandato imperativo en una nueva formulación. Como por arte de magia, el sujeto político soberano y mandatario se ha trasladado desde el ciudadano elector hacia el partido político. Vuelve la disciplina de voto, pero esta vez no frente al ciudadano sino frente al partido político.

Pero, y nosotros ¿qué tenemos que decir de todo esto? Sin duda la descrita arriba es una visión de los partidos políticos absolutamente opuesta a la que vimos en el capítulo primero, cuando atendíamos al papel emancipador que Gramsci les otorgaba. Para Gramsci, el partido era el intelectual colectivo que, organizado internamente de forma democrática y con una permanente renovación, construiría la mentalidad necesaria para la transformación social a la par que marcaría las estrategias de acción política necesarias para tal fin. Sin embargo, el pensador italiano también era consciente del riesgo de burocratización de los partidos políticos, pero pensaba que el diseño que habían descrito tanto Lenin como él impediría que tal riesgo se pudiera poner en marcha. Nosotros, que compartimos las preocupaciones de ambos, creemos que lo necesario es crear mecanismos que impidan o mitiguen la constitución y reproducción de las oligarquías. Eso es precisamente parte de lo que nosotros entendemos como proceso constituyente, y que desarrollaremos más tarde.

El escalón intermedio: los grupos de presión

EL ESCALÓN INTERMEDIO: LOS GRUPOS DE PRESIÓN

Por si fuera poco lo anterior, existe otro problema añadido que se da en el escalón intermedio de la pirámide. Y es que, de forma transversal, desde los exteriores de la pirámide del juego democrático los grupos de presión —como las grandes empresas, las grandes fortunas o los sindicatos— ven facilitada su tarea porque pueden torcer la voluntad colectiva original más fácilmente, al poder dirigir su presión cada vez a un número menor de ciudadanos con capacidad efectiva de tomar decisiones. Cuanto más estrecha se hace la pirámide en ese escalón intermedio, y como hemos visto alcanza una estrechez realmente impresionante, más fuerza y eficacia tiene la presión externa.

Una parte considerable del trabajo del sociólogo alemán Max Weber (1864-1920) fue la de estudiar el Estado moderno a partir de sus características burocráticas, llegando de ese modo a una teoría del Estado burocrático. Cuanto más se extendía la democracia, en especial el número de personas que participaban en las decisiones públicas, más necesario se hacía el crecimiento del tamaño del Estado y la multiplicación de mecanismos burocráticos. De forma simultánea el Estado se ha ido tecnificando y haciendo cada vez más complejo, todo lo cual ha estado detrás de la creación de nuevas formas de asociación ciudadana.

Así, no son los partidos políticos las únicas formas en las que se asocian los individuos, sino que existen otras muchas que mantienen un rol diferente en su relación con el juego democrático. Sin duda nos vienen rápidamente a la mente sindicatos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, cooperativas… Todas ellas median también entre el individuo y el Estado, y si bien en algunos casos son insignificantes, en otros alcanzan verdadero poder. De hecho, puede compartirse perfectamente la opinión de Bobbio sobre que se trata de «organizaciones poderosas, cada vez más poderosas, invasoras, cada vez más invasoras, verdaderos grupos de poder que, en lugar de resistir contra el poder del Estado, lo someten, son ellos mismos el Estado y, en lugar de proteger al individuo, lo cargan con nuevas cadenas»[13]. Hablamos especialmente de las grandes empresas, agrupadas a veces en macroorganizaciones como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y otras veces sin necesidad de ello. Muchas empresas, por ejemplo, las que cotizan en el IBEX 35, son tan enormes y gestionan tal cifra de negocios que la presión que ejercen sobre la pirámide del juego democrático es verdaderamente brutal.

Estas organizaciones, que se sitúan en los márgenes de la pirámide, son a veces llamadas grupos de presión o lobbies, y hay abundante literatura que revela el descomunal poder que gestionan[14]. Solo en el Parlamento Europeo hay más de 15 000 personas trabajando para unos 2600 grupos de interés, según cifras oficiales[15]. Se trata de personal especializado, contratado ad hoc por las grandes empresas para intentar convencer a los representantes o a los partidos políticos de la política necesaria. Naturalmente, en la inmensa mayoría de los casos existe conflicto de interés, ya que mientras los representantes debieran mirar hacia el interés general los lobistas solo miran por el interés particular de las empresas que los contratan. Así es comprensible que se sucedan los escándalos. Algunas veces son tan evidentes que los propios representantes hacen propuestas calcadas, en texto literal, a las que sugieren los lobbies.

No se trata aquí de demonizar cualquier grupo de interés per se, ya que por lo general son útiles. Además, su existencia viene determinada en gran medida por la lógica insuficiencia de representantes y partidos para conocer todos los aspectos sobre los que trata la legislación. Por ejemplo, durante el año 2012 yo mismo me reuní con multitud de grupos de interés, tales como organizaciones ecologistas, sindicatos y organizaciones en pro de la transparencia y la democracia participativa. En algunos casos se trataba de asuntos tan puntuales que superaban ampliamente mi conocimiento del área (por ejemplo, en el caso del tratamiento fiscal a los diferentes tipos de plantas, para lo cual me reuní con distintas cooperativas agrarias). En otra ocasión, fue el presidente de REPSOL el que llamó a mi despacho para invitarme a realizar una visita a la sede de la multinacional, cita que finalmente no tuvo lugar y que fue consecuencia de unos comentarios que realicé a favor de la nacionalización de la empresa. Todo esto pone de manifiesto la importancia que tiene para los grupos de presión conectar con los representantes y lograr que estos escuchen sus propias creencias e intereses, cuando no que los asuman directamente.

Así las cosas, la existencia de asociaciones de individuos no es ni mucho menos perversa sino natural. Y en especial en una sociedad tan grande en la que el peso de cada individuo respecto al total se ha reducido enormemente. En consecuencia, la cuestión no reside tanto en restringir la existencia de los grupos de presión sino en diseñar mecanismos que permitan que estos no puedan cooptar la voluntad del representante, la cual por otra parte debería no ser otra que la voluntad del representado. Dicho de otra forma, se trata de encontrar fórmulas de participación política que no sean nocivas para la propia idea de la democracia.

No obstante, existen elementos especialmente perversos en la relación entre los grupos de interés y los representantes. Una muestra clara es el fenómeno de las puertas giratorias, muy bien conocido en nuestro país, y según el cual muchos cargos públicos pasan a formar parte del consejo de administración de las grandes empresas una vez terminan su mandato público. Esto, que es legal, supone también como mínimo la sospecha de que puede existir un conflicto de interés. En España, por ejemplo, se incluye en este fenómeno a dos expresidentes, José María Aznar (1953) y Felipe González (1942), que pasaron a formar parte de la dirección de las multinacionales Endesa y Gas Natural, respectivamente.

Uno podría pensar, si se mantiene en el marco de la teoría, que los individuos que forman parte de esos consejos de administración son los más destacados trabajadores de la empresa, es decir, aquellos que tienen mejores aptitudes y una excelente visión estratégica. La realidad, sin embargo, dista mucho de ser esa. Los consejos de administración están hoy formados por individuos con recursos, pero no de tipo cultural sino de algo que en teoría de la empresa llaman, en sentido amplio, «capital relacional». Esa noción hace referencia al valor asociado a una persona cualquiera por su capacidad para aportar valor a cualquier proyecto empresarial. Naturalmente, y como con cualquier mercancía con valor, existe un mercado para la compra de este tipo de directivos. Y como son sujetos muy codiciados, el precio es alto. La cuestión, sin embargo, es la siguiente: ¿por qué iba una gran multinacional a contratar a un excargo público?

La razón parece evidente: por sus contactos. Alguien que fue cargo público no es solo una persona retirada de la administración pública que se dispone a escribir sus memorias o a compartir tiempo libre con su familia y amigos, sino alguien que ha acumulado una importante experiencia y, lo más importante, una nutrida red de contactos con determinados sectores. Así, muy probablemente, cualquier alto cargo del Ministerio de Industria conoce a la mayoría de los grandes ejecutivos del sector energético, e incluso es factible que mantenga una relación personal con ellos. Pero no solo eso. Incluso es muy probable que siga manteniendo contactos con los cargos públicos que continúan en el ministerio. Todo lo cual hace muy atractivo contratar a esta persona, que quizá con un par de llamadas pueda obtener, como mínimo, información relevante para la multinacional.

A pesar de todo lo anterior, en España no existe regulación alguna sobre los lobbies. Durante años se han presentado propuestas en el Parlamento, pero han sido todas desestimadas. Ningún gobierno, sea del PSOE sea del PP, se ha atrevido a legislar al respecto. La última intentona, del grupo La Izquierda Plural, fue una proposición no de ley presentada en 2012 y rechazada con los votos en contra del Partido Popular[16]. La proposición abogaba por la creación de un registro de lobbies y grupos de presión, de tal modo que se incrementase la transparencia y la ciudadanía pudiera ver quiénes hay detrás de este fenómeno tan opaco, aunque también incluía cierta regulación de los propios comportamientos de los lobbies. Y es que en España el poder es inmenso pero oscuro. Por ejemplo, según declaraciones de un exministro del PSOE, «es verdad que con Miguel Sebastián [PSOE] ha sido terrorífico el poder de las empresas, eso no te lo niego. El de Abertis, el de Telefónica, el de las renovables, Acciona, Abengoa, ACS, las eléctricas y las gasísticas Gas Natural, Iberdrola, Endesa…»[17]. Pero es imposible saber a ciencia cierta cuál es la cantidad de dinero que mueve el sector, dada su falta de transparencia. Sin embargo, no deja de ser curioso que los gobiernos se nieguen tajantemente a realizar esta necesaria tarea legislativa. Por otra parte, tampoco se ha hecho más estricto el régimen de incompatibilidades de diputados y senadores, todo lo cual dificultaría el fenómeno de las puertas giratorias. También una propuesta en ese sentido, presentada igualmente en 2012 por La Izquierda Plural, fue rechazada en el Parlamento[18].

El riesgo de todos estos procesos, que además tienden a enquistarse con la creación de redes clientelares, es obvio: el individuo-ciudadano de la base queda desconectado del vértice de la pirámide y en esencia no se siente realmente representado. Podemos decir, en definitiva, que el proyecto democrático acaba siendo pervertido. La democracia, en su sentido original, muere y queda convertida en simple democracia aparente o formal.

Aquí, a nuestro juicio, está la clave. En una sociedad tan grande, donde la participación política efectiva queda relegada a los partidos políticos y a los grupos de presión, aquellos individuos que no se inserten en ninguna de esas fórmulas de organización quedarán desposeídos de capacidad para condicionar el rumbo político de la sociedad. Les quedará, con suerte, el ritual de la votación electoral cada cierto tiempo. Pronto se sentirán alienados, manejados y desesperanzados. Cualquier liberal sugeriría que esto es un gran resultado del diseño institucional, ya que se garantiza que solo unas pocas personas puedan interferir desde lo público en las vidas privadas de los individuos. Para nosotros, sin embargo, la solución pasa por tomar el camino contrario, esto es, el de la extensión de la participación política efectiva a todos los ciudadanos. En definitiva, otro diseño institucional que eleve de nuevo a los ciudadanos a la condición de soberanos.

Trampas en el juego: las leyes electorales

TRAMPAS EN EL JUEGO: LAS LEYES ELECTORALES

Hay otros problemas de importancia en el juego democrático que tienen que ver con la relación entre representantes y representados. Y es que esta relación está mediada por las reglas de dicho juego y, concretamente, por la ley electoral. Pero el abanico de leyes electorales es inmenso, todo lo cual significa que hay una gran cantidad de opciones distintas que a su vez proporcionan distintos resultados. Como se dice popularmente, «quien hace la ley, hace la trampa».

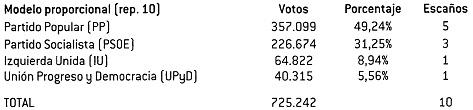

El tipo ideal democrático es sin duda alguna el sistema electoral proporcional, donde cada persona es un voto y donde la pluralidad del conjunto de los representantes será idéntica a la pluralidad del conjunto de los representados. Es decir, el Parlamento estará constituido por representantes que reflejan adecuadamente a los representados, al menos teóricamente, con la precisión del epígrafe anterior. Un ejemplo que podemos utilizar es el de los resultados electorales de las elecciones generales de 2011 para la circunscripción de Málaga, que eligió a diez representantes.

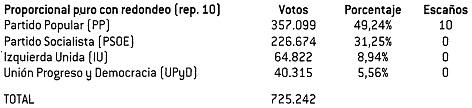

En primer lugar, imaginemos que se utilizara un método proporcional puro con redondeo. Obtendríamos los siguientes resultados:

El resultado sería un Parlamento bastante repartido, con diez representantes y sin mayoría absoluta. Efectivamente, como las sociedades tienden a ser muy plurales, y en consecuencia los parlamentos resultantes serían igualmente plurales, es habitual que los teóricos liberales apuesten por diseños institucionales que hagan más gobernables los sistemas políticos. Vamos, que apuestan por hacer trampas, a través de la configuración de leyes electorales no proporcionales, para desviarse así del principio democrático de «una persona, un voto». Y si el sistema electoral se desvía de ese modelo de proporcionalidad pura también se desviará el resultado.

Hay muchas formas de hacerlo. La primera, y más generalizada, es la de establecer una barrera de entrada, esto es, un determinado porcentaje sobre el voto total que en caso de no ser superado por una candidatura impida contabilizar sus votos. Imaginemos que, con los datos anteriores, establecemos una barrera de entrada del 10 por 100. Entonces ni IU ni UPyD hubieran entrado en el reparto, quedándose sus escaños los dos partidos restantes. Por suerte, la ley electoral española establece una barrera de entrada más modesta, del 3 por 100. Sin embargo, la ley electoral de algunas comunidades autónomas establece barreras de hasta el 5 por 100.

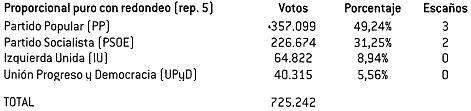

La segunda es la de reducir el número de diputados hasta el punto de que se pierda la proporcionalidad y finalmente el porcentaje requerido para acceder al Parlamento sea muy elevado. En realidad, se trata de un tipo más sutil de barrera de entrada. Imaginemos que, por ejemplo, en vez de repartir diez escaños se decide que se reparta la mitad, cinco. Este sería el resultado:

Como se puede comprobar, ni siquiera el 8,94 por 100 de los votos de Izquierda Unida hubiera bastado para obtener un representante para la formación. Es decir, aproximadamente solo el 80 por 100 de los votantes se verían representados en ese Parlamento hipotético. El resto de los votos no se habrían transformado en un representante.

La tercera opción es la de diseñar reglas de reparto de escaños que sean mayoritarias o de ganador único. En el caso de los sistemas de ganador único, como el de Estados Unidos, se asignan todos los escaños de una circunscripción a un solo ganador. Es un sistema notablemente injusto pero muy fácil de entender. Estos serían los resultados para el caso de Málaga repartiendo diez escaños:

Como se puede comprobar, todos los escaños se asignan a la candidatura ganadora. Este sistema alimenta la concentración de candidaturas, ya que los terceros partidos saben que jamás podrán aspirar a ganar. Así, al final se fomenta la existencia de dos únicos partidos que se establecen para concentrar todo lo posible el voto. Otro ejemplo posible son las circunscripciones uninominales, es decir, donde solo se elige un único representante. El efecto provocado es idéntico al anterior. Este es un sistema típico del mundo anglosajón.

En el caso español podríamos decir que la ley electoral es mixta. Aquí se eligen los representantes por circunscripciones, en función de la población de cada una de ellas. En las que reparten más de diez escaños el efecto es parecido al de un sistema proporcional, aunque corregido por un método llamado ley de D’Hont (por ejemplo, en la realidad UPyD no logró escaño por Málaga). Sin embargo, en las circunscripciones donde hay menos de diez escaños el sistema se va convirtiendo en mayoritario. Por ejemplo, por la circunscripción de Soria solo se eligen dos diputados.

El efecto del sistema de circunscripciones y las especificidades del sistema español es que el resultado final queda lejos de un sistema proporcional ideal. Por un lado se pierden muchos votos por el camino (en conjunto, casi un millón y medio de votantes optó por partidos sin presencia en el Parlamento). Por otro lado, a algunos partidos el escaño les sale más caro que a otros, ya que aunque tengan representación por algunas circunscripciones los votos que han obtenido en otras no se han convertido en representantes. En resumen, cada escaño le costó al Partido Popular poco más de 58 000 votos, mientras que a Izquierda Unida le costó más de 152 000 votos.

Los ejemplos que hemos visto son solo unos pocos dentro de la infinidad de reglas electorales que median —y modifican a su vez— la relación entre representantes y representados. ¿Cuál es el mejor? A nuestro juicio, y por las razones vistas más arriba, estamos de acuerdo con Bovero cuando afirma que «cuando el sistema electoral […] se aleja del modelo proporcional, la calidad democrática del juego resulta deficitaria, porque en los momentos de deliberación y de decisión aumentará la distancia, y la divergencia, entre el país legal y el país real»[19].

La base de la pirámide: los representados

LA BASE DE LA PIRÁMIDE: LOS REPRESENTADOS

Finalmente, en la base de la pirámide del juego democrático encontramos a los representados, esto es, a los ciudadanos que por medio de su voto van a elegir a sus representantes. Esta decisión, sin embargo, es función de la información y conocimiento del que dispone el representado. Parece obvio: un representado votará a uno u otro representante en función de un conjunto de variables que van desde la ideología hasta el programa electoral, pasando por elementos menos sustanciales, como el aspecto o la capacidad de oratoria.

Es habitual concebir el proceso electoral como una transacción mercantil más, esto es, como un momento en el que se cruza la oferta, los representantes, con la demanda, los representados. Según este enfoque, la oferta estaría diseñada por los partidos políticos y la demanda estaría dada por el conjunto de los representados. En la medida en que la demanda compra —en un sentido metafórico, naturalmente— con votos a la oferta, esta sale elegida. En consecuencia, aquella oferta que no consigue venderse es desechada y no sale elegida. De forma que en principio, y si se cumplen ciertas condiciones, al final los representados escogerán a los mejores ciudadanos para que les representen.

No obstante, y como apunta Félix Ovejero, para que la democracia —entendida en esta forma mercantil— sea exitosa «el mercado político tiene que satisfacer ciertas exigencias»[20], que son: «a) ofertas políticas para los distintos intereses, para las demandas; b) presencia (capacidad de hacer presente su voz) de todos los intereses afectados por las decisiones; c) información veraz sobre lo que se quiere, sobre los propios intereses y sobre lo que se “adquiere” al votar por cierta propuesta»[21]. Como veremos muy brevemente, en la actualidad no se da ninguna de estas condiciones.

En primer lugar, no existen ofertas para todas las demandas posibles. Un ejemplo claro es la dificultad que tienen los nuevos partidos políticos para darse a conocer o incluso para obtener suficiente representación con la que entrar en el sistema político. Por un lado porque los medios de comunicación dan prioridad a otras formaciones políticas o, directamente, ignoran la presencia de alternativas a las mismas. Además, es muy costoso poner en marcha una campaña electoral, y no todos tienen las mismas opciones para hacerlo. Un partido financiado por empresas privadas, por ejemplo, tendrá más oportunidades de darse a conocer que otro que sea financiado únicamente por las cuotas de sus militantes. Por otro lado, porque, como hemos visto, los diseños de las leyes electorales pueden imponer a las candidaturas importantes barreras de entrada o una distribución de escaños que haga altamente improbable la llegada de nuevos partidos al Parlamento.

En segundo lugar, a pesar de la extensión del sufragio universal, hay sectores de la población que carecen aún hoy del derecho a votar. Por ejemplo, la mayor parte de los inmigrantes y los menores de dieciocho años. Se aduzcan las razones que se quiera, lo cierto es que los intereses de estos sectores no pueden ser representados a petición de ellos porque carecen del derecho a participar en las elecciones.

En tercer lugar, como indica Ovejero, los votantes «no tienen modo de transmitir qué es lo que realmente les importa en el programa, o cuánto»[22]. Los partidos ofrecen una especie de menú, en el sentido de «o todo, o nada». Mientras alguien puede decidir votar al Partido Popular por su férrea oposición al derecho al aborto, quizá esa misma persona esté en contra de la política de privatizaciones que aparece en el mismo programa. Dado que la democracia liberal representativa está diseñada de modo que se concentra toda la ideología en un único voto depositado cada pocos años, la simplificación es excesiva.

Pero además, por si fuera poco lo anterior, los medios de comunicación controlan la agenda política y condicionan de esa forma lo que interesa y lo que no. Y no es inocuo dedicar la mayor parte de un telediario a los problemas territoriales en vez de hacerlo a cuestiones relacionadas con el paro y el hambre. Al ser los medios de comunicación empresas privadas, con todo lo que ello conlleva en términos de objetivos económicos, existe un conflicto de interés también en este punto. Al final puede ocurrir que las líneas editoriales de los medios, mantenidas por unas pocas personas, pisoteen todo el trabajo profesional de las redacciones y de los periodistas que trabajan en esos mismos medios. Dicho de otra forma, al no haber democracia en el seno de los medios de comunicación, también aquí opera la ley de hierro de la oligarquía que vimos en el capítulo primero.

Por último, y no menos importante, al no existir el mandato imperativo, sino el mandato libre o representativo, los partidos políticos y sus representantes saben que pueden prometer todo lo que quieran porque no tendrán necesidad de cumplirlo. Y por la experiencia histórica acumulada, no parece que mentir sea algo sancionado severamente por parte de los votantes de nuestro país. Todo esto contribuye a una realidad política donde «los partidos se presentan con propuestas apenas distinguibles en su vaguedad y la selección natural es antes entre diferentes élites que gestionan que entre proyectos de gestión distintos»[23].

La democracia líquida

LA DEMOCRACIA LÍQUIDA

Cuando alguien me pregunta por cómo van los debates en el Parlamento, suelo responder que sencillamente no van. No existen más que en apariencia. La gente, naturalmente, se extraña. Y es que podríamos suponer que la labor parlamentaria es la de deliberar, que según la Real Academia de la Lengua significa «considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión, antes de adoptarla, y la razón o sinrazón de los votos antes de emitirlos». Sin embargo, la realidad parece impugnar tal descripción.

La labor general de los parlamentarios españoles no es sino la de obedecer la línea oficial del partido político al que pertenecen, y de este no nos consta que opere necesariamente deliberando con otros sujetos políticos. Por la actividad cotidiana en el Parlamento, y por cómo se eligen los cargos públicos de entidades e instituciones dependientes en cierta forma del Parlamento (como el Consejo General del Poder Judicial o la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia), más bien hablaremos de una democracia de tipo negociador. Y es que la deliberación tiene su contrario político en la negociación, entendida aquí como un proceso que busca asegurar el interés de la mayoría de los votantes.

Mientras la deliberación es un proceso en el que las partes argumentan desde la razón, buscando el interés general, la negociación es un proceso en el que se enfrentan dos posiciones antagónicas y cuya solución dependerá de la correlación de fuerzas. Así, en un proceso deliberativo un grupo pequeño puede hipotéticamente convencer a un grupo grande, mientras que en un proceso negociador eso es del todo improbable. Sin embargo, esto no es solo un intento de clasificar los métodos de toma de decisiones sino que tiene implicaciones importantes para la actividad política. Y la más importante de ellas es el efecto sobre el debate.

Porque en una democracia de negociación el debate pierde todo el sentido teórico. No es ya ese momento en el que se pesan en la balanza de la razón los diferentes argumentos y cuando la palabra cobra un rol especial como instrumento clave. Al contrario, el debate queda relegado a una especie de simulacro democrático o deliberativo pero en todo caso carente de sentido real. Los debates aparecen como mera liturgia formal en la medida en que el resultado de la votación está determinado por factores ajenos al mismo, tales como la negociación en los pasillos. Ello desvaloriza no solo el debate sino también la propia presencia física en el Parlamento, toda vez que es inútil que haya parlamentarios espectadores.

Ello nos empuja a pensar la democracia también como una democracia líquida, en términos de Zygmunt Bauman (1925), donde la ideología pierde su carácter sólido y fuerte, y donde importa más la apariencia que la sustancia. Y es que al no tener sentido el debate parlamentario tampoco lo tiene la ideología del ponente, o su compromiso con la verdad. ¿Cuántas veces hemos visto a un mismo ministro decir, en el plazo de unos pocos días, una cosa y su contraria? La configuración institucional, esto es, el diseño de la democracia liberal representativa, provoca que el debate político pierda su fuerza original.

Por otra parte, con los partidos convertidos en máquinas electorales dependientes de los resultados en las urnas para su perpetuación, y por ello dependientes también de alcanzar un público cada vez más amplio y más heterogéneo, la disolución aparente de toda sustancia ideológica es un hecho. Los representados, que entran generalmente en el mundo político por medio de unos medios de comunicación de masas que son, a su vez, esclavos de la audiencia y del pensamiento débil, cierran el círculo de un diseño democrático ineficaz. Se sustituyen el programa político y la ideología por el eslogan y el tópico fácil. Se sustituye el argumento consolidado por el titular demagógico. Se sustituyen las declaraciones sobre el contenido por las declaraciones sobre la forma. Y se sustituye el libro por los ciento cuarenta caracteres.

El régimen constitucional

EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL

Todo este diseño institucional, que hemos convenido en llamar democracia liberal representativa, tiene reflejadas sus líneas generales en las llamadas «constituciones». Así, una Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, la que establece el marco político y las reglas fundamentales del juego democrático. Y, naturalmente, hay constituciones para todos los gustos.

Como ya apuntamos, un elemento común de todos los sistemas constitucionales es que se reservan un espacio de garantías constitucionales que no pueden ser modificadas a través del ejercicio político habitual. Esto quiere decir que la democracia, entendida como mecanismo de mayoría, está limitada por la ley y muy especialmente por la Constitución, la norma suprema. Por ejemplo, dado que el derecho a la vida es una garantía constitucional, eso implica que ningún gobierno puede aprobar ley alguna para empezar a aplicar la pena de muerte. Aunque dicho gobierno tuviera mayoría absoluta, e incluso el 99 por 100 de los votos, no podría aprobar dicha ley sin modificar la Constitución previamente y eliminar el derecho a la vida como garantía constitucional. Y si aun así aprobara la ley, teóricamente el Tribunal Constitucional, que vela por el respeto de las leyes a la norma suprema, tendría que anularla.

Esta idea de mantener espacios que no estén al alcance de las decisiones democráticas es una herencia de la tradición liberal, que, como veremos, tiende a considerar al ciudadano como incapaz de tomar decisiones acertadas. Pero además, nuestros sistemas constitucionales modernos son también el resultado de las enseñanzas de la Segunda Guerra Mundial y, más concretamente, del auge del fascismo en Alemania e Italia. Dado que estos dramáticos fenómenos fueron posibles incluso a partir de sistemas democráticos, la rigidez característica de los sistemas constitucionales de posguerra se debía al intento de impedir la repetición de la experiencia fascista. Como indica Ferrajoli, «se redescubre […] el valor de la Constitución como norma dirigida a garantizar la división de poderes y de derechos fundamentales de todos, es decir, exactamente los dos principios negados por el fascismo»[24].

Así pues, las constituciones salvaguardan unas determinadas garantías. Estas garantías son «las prohibiciones o las obligaciones correspondientes a las expectativas positivas o negativas normativamente establecidas»[25]. O lo que es lo mismo: hay garantías que significan prohibiciones y garantías que significan obligaciones. Esta distinción está relacionada con la concepción de la libertad en su sentido positivo y en su sentido negativo, cuestión que abordaremos en el capítulo 4. No obstante, por garantías negativas nos referimos a las prohibiciones o «derechos a no ser lesionados por otros, del derecho real de propiedad a los derechos de libertad y al derecho a la vida»[26], mientras que con garantías positivas nos referimos a las obligaciones o «derechos a prestaciones de otros, de los derechos de crédito a los derechos sociales»[27]. Estas garantías solo pueden ser modificadas a través de un proceso de reforma radical de la Constitución, que en algunos casos es verdaderamente complicado iniciar. Por ejemplo, en España la reforma estructural de la Constitución requiere, según el artículo 168, la aprobación de dos tercios de cada Cámara, la inmediata convocatoria de elecciones constituyentes y la convocatoria de un referéndum.

Las diferencias entre constituciones se deben a que estas son el resultado de la correlación de fuerzas en un determinado momento histórico. Así, la Constitución de Portugal de 1976 establecía en su artículo 1 que la República Portuguesa «tiene por objetivo asegurar la transición hacia el socialismo mediante la creación de condiciones para el ejercicio democrático del poder por las clases trabajadoras»[28]. Como se puede comprobar, se trata de algo bastante ambicioso y atípico en las constituciones liberales. Solo puede explicarse por el hecho de que «el 25 de abril de 1974 el Movimiento de las Fuerzas Armadas (o Movimento das Forças Armadas) derribó al régimen fascista, coronando la larga resistencia del pueblo portugués e interpretando sus sentimientos profundos»[29], es decir, que Portugal salía en 1975 de la dictadura a través de una revolución social de marcado carácter progresista.

Como bien es sabido, España no puede decir lo mismo. Aquí la dictadura franquista no fue derrocada sino sustituida a través de un proceso de negociación muy dirigido por las élites franquistas. Es lo que llamamos la Transición española. Y como es natural, si bien muchos de los aspectos exigidos por las clases trabajadoras fueron incorporados en la Constitución de 1978, las reivindicaciones más radicales fueron excluidas.

En todo caso, es interesante comprender que aunque una constitución tiene un aspecto formal, esto es, su redacción tal y como es aprobada, también tiene un aspecto material: su aplicación tal y como es en la realidad. Y a veces, la distancia entre la constitución formal y la constitución material, entre lo que aparece en el papel y lo que ocurre en realidad, es muy importante. ¿Por qué ocurre esto?

Pues porque el Tribunal Constitucional, que como hemos dicho debe velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales, está continuamente interpretando la Constitución. Y la propia interpretación es ideológica y cambiante en el tiempo, en función de la concepción del mundo que tengan los propios jueces encargados de dictaminar. Y lo que ha ocurrido en España en los últimos años tiene mucho que ver con esto, dado que, como afirma Pisarello, «las interpretaciones más democráticas del texto de 1978 se han arrinconado de manera acaso irreversible»[30]. Efectivamente, el Tribunal Constitucional español «ni siquiera ha sido capaz de desempeñar, en un contexto como el actual, la función de poner límites al poder, que sí han exhibido otras cortes constitucionales como la italiana o la portuguesa»[31]. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Portugal ha echado por tierra en varias ocasiones diferentes medidas de recortes, entre ellas las de reducción de las pensiones a los funcionarios, que exigían las élites europeas de la llamada «troika».

En España, sin embargo, el régimen constitucional ha ido adaptándose con mucha facilidad a los nuevos tiempos neoliberales. La mayoría de las veces a través de la interpretación de los jueces del Tribunal Constitucional, como ocurre con el artículo 128, pero también a través de reformas parciales de la Constitución que facilitan la aplicación de medidas de índole neoliberal, como ocurrió con el artículo 135.

El citado artículo 128 establece que «1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley, se podrán reservar al sector público recursos o servicios especiales, sobre todo en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general»[32]. Sin embargo, como recuerdan los letrados de las propias Cortes Generales, «la aplicación en nuestro ordenamiento del Derecho Comunitario, con vientos de liberalización, ha llevado a una falta de ejercicio o de autorrestricción de facultades que el artículo 128 abre, que no impone, a los poderes públicos»[33].

Como veremos más adelante, con la inclusión en la Unión Europea hemos vivido un verdadero «proceso deconstituyente» que ha beneficiado a las interpretaciones jurídicas más liberales, usurpando además la soberanía al pueblo en beneficio de instituciones no democráticas como las de la propia comunidad europea. Sin duda, todo ello debe tenerse presente a la hora de elaborar nuestra alternativa.

Conclusiones

CONCLUSIONES

Como hemos podido comprobar a lo largo de este capítulo, destinado a deconstruir el ideal de democracia liberal representativa, el diseño institucional de la democracia actual peca de enormes fallas que ponen en entredicho muy seriamente no ya solo su eficacia sino incluso su legitimidad. Como recuerdan Ovejero y otros, «cualquier esquema institucional ejerce algún impacto significativo en el desarrollo del carácter de ciudadanos a los que se aplica», y de ahí que se diga que si bien «existen esquemas políticos que alientan el compromiso cívico de los individuos, existen otros que promueven apatía social; otros que benefician el encuentro y la interpelación entre personas; otros que favorecen la atomización de la sociedad»[34]. En este sentido, parece que la democracia liberal representativa que hemos estado desmontando promueve los comportamientos que causan su propia deslegitimación.

Al fin y al cabo, la pirámide del juego democrático está viciada en cada uno de sus escalones, y ello significa que la voluntad popular no puede ni manifestarse correctamente ni convertirse en decisiones públicas finales. En resumen, que la democracia no funciona como tal. Lo que queda tras ella es una apariencia democrática, un simulacro de democracia que tiene sus propios rituales —como el de las elecciones periódicas— pero que no es eficaz a la hora de organizar justamente una sociedad.

Aunque, ¿es esta configuración institucional una necesidad histórica, un posible resultado de entre tantos, o una apuesta concreta que esconde postulados ideológicos muy determinados? Para responder a esta pregunta, lo cual nos permitirá construir una verdadera democracia, comenzaremos con un recorrido histórico por los debates democráticos y republicanos de la filosofía política. No en vano, estas preguntas llevan siglos siendo formuladas. Y para no pecar de adanismo, conviene tener presentes las respuestas históricas.