Daniel y Juan se acababan de cambiar a ese barrio, su papá había conseguido un préstamo bancario para comprar la casa en donde ahora estaban viviendo. Su mamá había dicho:

—No le hace que nos apretemos el cinturón, con tal que tengamos algo propio en dónde vivir.

La casa no era muy grande ni muy bonita, pero era nueva y Juan estaba contento porque tenía un cuarto para él solo; Daniel tenía el suyo.

—Lo malo es que ahora estamos lejos —dijo el papá.

Y sí, la colonia estaba en las orillas de la ciudad, un poco aislada y cerca había una barranca, en donde tiraban basura. También ahí había algunas casuchas hechas con láminas de cartón. En una de ellas vivía una anciana que decían que era bruja. A la gente le daba miedo aquella mujer que siempre andaba con un perro negro, muy fiero. Daniel y Juan lo escucharon aullar la primera noche que pasaron en su nueva casa y casi no pudieron dormir. En esa misma barranca vivían dos muchachos como de 18 o 20 años; vagos, rufianes. A uno de ellos le decían “El Alebrije”, por su atuendo estrafalario, sus tatuajes y un penacho de pelo sobre su cabeza rapada que pintaba de color rojo. Al otro le decían “El Patillas”.

—Hay que tener cuidado con esa gente de allá abajo —le había dicho una vecina a la mamá de Juan y Daniel—. A los de la esquina ya les robaron.

A la señora le dio temor aquel comentario y pensó que esa gente de la barranca era una amenaza para su familia. Pero en aquel lugar vivían también personas decentes, trabajadoras, para quienes la pobreza no era pretexto para delinquir. Estaban, por ejemplo: Margarita, Esteban y Selene, tres jovencitos huérfanos que iban a la escuela después de trabajar, y su mamá Catalina, que lavaba ropa; don Crisóstomo, que era muy buen albañil; Arturo, que vendía gelatinas, y su hermano Samuel, que era plomero, y sus hijos David y Jonathan, que eran tan estudiosos que tenían beca en la escuela; María Obdulia, que era trabajadora doméstica; y así una docena más de personas honestas, con ganas de vivir bien.

Pero volvamos con Juan y Daniel. Ellos iban a la misma escuela. Juan iba en primero de secundaria y su hermano en quinto año de primaria. Ahora, para llegar allá, debían levantarse una hora más temprano que antes y tomar una pesera y camión. Su mamá ya no podía llevarlos hasta la escuela, como antes hacía, porque debía trabajar para ayudar con los gastos de la nueva casa, pero los llevaba a la parada del pesero.

—Vayan con cuidado, quédense cerca de la puerta, no se separen, si alguien los molesta quítense de ahí.

Y así, les daba el montón de consejos cuando se despedía de ellos.

Una tarde Juan estaba afuera de su casa con su patineta. Pasaron “El Alebrije” y “El Patillas”, le preguntaron algo y luego se quedaron conversando. La mamá de Juan los vio por una ventana y no le gustó la facha de aquellos dos muchachos.

—¡Hijo, ven a ayudarme! —gritó desde adentro de la casa. Juan se molestó, no le gustaba que su mamá le gritara cuando estaba con alguien.

Una mañana de sábado, día en que la familia podía levantarse tarde y desayunar a gusto, la mamá de Juan y Daniel vio que le faltaba queso para los ricos chilaquiles que preparaba y mandó a Daniel a la tiendita del barrio. De camino hacia allá, él se encontró con aquella anciana que decían que era bruja. Iba ella con su perro y al tratar de bajar una banqueta pisó una piedra suelta y resbaló. Los que pasaban cerca no se atrevían a ayudarla a levantarse, por el temor que le tenían o porque no les importaba su apuro.

—Permítame ayudarla —dijo Daniel, cambiando el temor por la compasión, y la tomó del brazo. El can le mostró los fieros colmillos y le gruñó.

—¡Quieto, perro tonto! —dijo la mujer con voz potente y luego con dulzura se dirigió al niño—. Gracias Daniel, eres gentil y bueno. Un día yo te voy a ayudar también.

Con una sonrisa en su boca desdentada se fue, dejando al niño con la sorpresa de que ella sabía su nombre.

En una ocasión la mamá no pudo llevarlos a la parada del pesero, y ello se fueron solos. Ahí ya estaban “El Alebrije” y “El Patillas”. Juan le dijo a Daniel que se fuera él solo a la escuela; y otras veces pasó lo mismo. Daniel no sabía qué hacer, quería decirle a su mamá pero no quería ser tachado de rajón.

—Oye, viejo, me preocupa Juan —dijo una noche la mamá a su esposo—. Se anda juntando con esos vagos de la barranca, y a veces llega tarde.

—Voy a hablar con él un día de éstos —dijo el señor a punto de dormir.

Ahora trabajaba tanto para pagar el préstamo que, apenas ponía la cabeza en la almohada, se dormía.

Pero no habló con su hijo, porque a veces él llegaba muy tarde y Juan ya estaba dormido, y otras veces se iba tan temprano que Juan aún no despertaba. El asunto se olvidó.

Pero una tarde llegó una patrulla de policía a la casa.

—¿El señor Pedro Serrano vive aquí? —dijo el uniformado.

A la mamá de Juan se le oprimió el corazón al verlo dentro de aquel auto policiaco junto con “El Alebrije” y “El Patillas”.

El dinero que estaba destinado para pagar la mensualidad del préstamo, sirvió para que a Juan no se lo llevaran aquellos policías.

—¡Yo no hice nada malo, mamá! —decía llorando Juan—. ¡Estábamos nada más ahí, en la calle!

—¡Fumando cochinadas!

—¡No, mamá, eran cigarros de tabaco!

Eso no era lo que habían dicho los policias. ¿A quién creerle?

—Eso pasa por andar con malas compañías, Juan —dijo el papá enojado y preocupado—. A veces sólo por juntarse con alguien que tiene mala fama, lo juzgan a uno.

Juan prometió no volver a frecuentar a aquellos muchachos. Y lo cumplió.

Pero los malandrines ya habían planeado, meterse a robar a la casa del muchacho, porque Juan, creyéndolos sus amigos, les había platicado cosas como: dónde guardaban esto y aquello, que si tenían un aparato nuevo, que a qué horas iba su mamá a entregar sus costuras acompañada de Daniel, que si a éste le acababan de regalar un reloj muy padre, porque había pasado con 10 de calificación a sexto año, etc. Le habían sacado mucha información para su maldito provecho.

Una tarde, ya anocheciendo, creyendo que la casa estaba sola, entraron a ella el par de cacos. Empezaron a tomar todo lo que habia de valor. Pero no sabían que Daniel estaba enfermo y que por eso no había acompañado a su mamá. Cuando el niño los vio entrar a su cuarto se asustó y aquellos dos maleantes se sorprendieron; pero de inmediato uno de ellos sacó una navaja.

—¡Si gritas, te rajo! —dijo el infeliz.

—¡Dame tu reloj! —dijo el otro. Daniel se lo entregó y ellos salieron de la habitación. Entonces escuchó una discusión de la que sólo entendía palabras sueltas.

—…Nos vio… nos conoce…

—…Y ¿qué hacemos?…

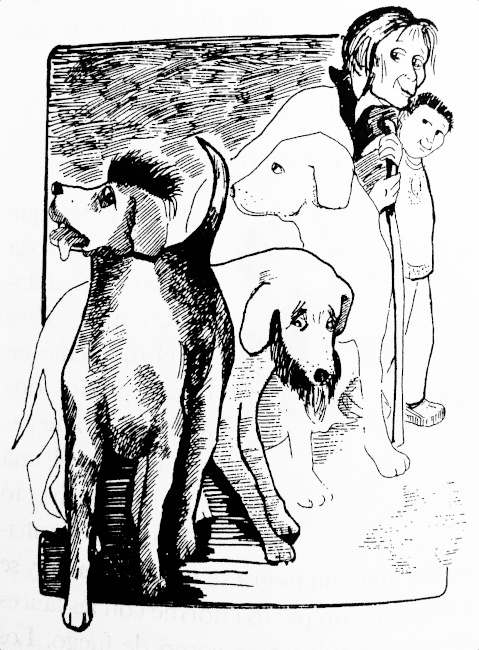

Cuando vio que se abría de nuevo la puerta de su habitación, tembló. Pero en el momento en que aquellos dos avanzaban amenazantes sobre él, una sombra apareció detrás de los rufianes. La mancha negra se fue definiendo y se convirtió en un perro enorme con las fauces aterradoras y los ojos como de fuego. Los malandrines palidecieron al verlo y salieron corriendo de la casa. Daniel se desmayó.

—Habrá que llamar a la policía —dijo el papá cuando llegó y le contaron lo sucedido.

—Me da miedo —dijo la mamá—. Ya ves que en menos de lo que entran a la cárcel salen, y luego se quieren vengar. Además, aquí está todo, no se llevaron nada; bueno, sólo el reloj de Daniel.

—Eso del perro que contaste, hijo, te lo debes haber imaginado, por la fiebre que tienes. Ya duérmete —le dijo su papá a Daniel, mientras lo cobijaba.

Tres días después el niño ya estaba bien de salud y, al ir a la tiendita, se encontró de nuevo a la anciana. Ahora iba acompañada por tres perros: uno muy curioso con tantos pelos debajo de sus orejas que se diría que traía patillas, y el otro con la piel más rara que Daniel había visto: tenía pelos de varios colores, como manchas en todo el cuerpo, y sobre la cabeza un copetito rojizo. La mujer sonrió a Daniel mientras deslizaba en su mano el reloj que le habían robado, y él también sonrió muy contento.