Neues Denken auf Russisch

Moskau

1977–1991

1977–1991

Nachdem ich Peking verlassen hatte, ging

ich für ein Jahr an das Center for East Asian Research der

Harvard-Universität, um an einem Buch über China zu arbeiten und

einige Seminare zu geben. Es war ein großer Sprung von Peking nach

Amerika und eine erstaunliche Erfahrung. Hier an der Universität

standen mir unendlich viel mehr Unterlagen zur Verfügung, als ich

in China selbst je hätte bekommen können: Statistiken, Texte der

innerparteilichen Auseinandersetzungen, Leitartikel lokaler

Zeitungen, Politikerbiografien, Veröffentlichungen über

wirtschaftliche Entwicklungen – es gab Unmengen detailliertesten

Materials und erfahrene Professoren und junge Forscher, die es

auswerteten. Mehr an Information über das China der Gegenwart war

vermutlich nirgends auf der Welt auf so engem Raum zu finden. Es

war fast alles da – außer Wissenschaftler, die in den letzten

Jahrzehnten in dem Land gewesen waren. Zu diesem Zeitpunkt waren

die Beziehungen zwischen der Volksrepublik und den USA noch immer so rigide beschränkt, dass

an der großen Harvard-Universität nur ein Professor lehrte, der ein

Jahr im China Maos gelebt hatte, und das war ein Kanadier. Ich

sammelte Material und Unterlagen und verglich die Informationen mit

meinen eigenen Erfahrungen. Bei manchen Themen fand ich

Erklärungen, auf die ich in China nie gestoßen wäre. Doch ich las

auch Arbeiten, die auf komplizierte, theoretische Weise

Zusammenhänge herstellten, die ich aus meinen praktischen

Erfahrungen in chinesischen Betrieben, Bauerndörfern oder

Universitäten vergleichsweise leicht hätte herleiten können.

Es war ein angenehmes und lehrreiches Jahr in

Harvard, aber keine Tätigkeit, die ich für den Rest meines Lebens

weiter betreiben wollte. Ich war eben doch mehr Journalist als

Akademiker und war nach wie vor besonders fasziniert von Russland,

von der großen Sowjetunion. »Geh doch für uns als

Hörfunkkorrespondent nach Moskau. Der alte Breschnew stirbt bald.

Und dann wird es dort spannend«, sagten meine Kollegen vom

Westdeutschen Rundfunk. Ich glaubte das auch oder hoffte es

wenigstens, als ich Ende 1977 wieder in ein Flugzeug nach Moskau

stieg.

Die Sowjetunion schien zu dieser Zeit in

eine Art Halbschlaf gefallen zu sein, ein Zustand, mit dem der alte

Generalsekretär Breschnew und die Mehrheit der Parteiführung

offenbar ganz zufrieden waren. Dramatische Spannungen, wie ich sie

in China erlebt hatte, waren zu Lebzeiten dieser alten Funktionäre

nicht zu erwarten. Während es in Peking Mitte der siebziger Jahre

harte Zusammenstöße und Auseinandersetzungen gegeben hatte, lebten

die Russen in einer Phase der Stagnation, die allerdings, so fanden

viele, auch ihr Gutes hatte. Die sowjetische Propaganda hatte die

brutale Politik der chinesischen Kommunisten dramatisiert und der

Bevölkerung damit so viel Angst eingeflößt, dass viele mit den

mäßigen Verbesserungen im eigenen Land zufrieden schienen oder sich

jedenfalls dem gewaltigen Apparat des Polizeistaats ohne Widerstand

unterordneten.

Als ich mich im Frühjahr 1978 dem Chef des

sowjetischen Fernsehens und Hörfunks Sergej Lapin als Korrespondent

der ARD vorstellte, erinnerte

ich mich an die Begegnung mit ihm während des Regierungsbesuchs von

Willy Brandt. Mehr als kühle Formalität erwartete ich also nicht,

als mich ein Vertreter der Auslandsabteilung in den fünften Stock

und ins Arbeitszimmer Lapins führte. Dass ich als Ausländer

überhaupt die Sicherheitsschleusen passieren durfte, war neu,

unverändert aber war die Gleichgültigkeit, mit der Lapin mich

empfing. Er saß an einem langen Tisch, im Rücken die Fenster, so

dass mir das Licht wie bei einem Verhör ins Gesicht fiel. Er

blickte ständig an mir vorbei, und es dauerte eine Weile, bis ich

mir das erklären konnte: Auf einem der vielen Bildschirme hinter

mir lief ein Eishockeyspiel. Ein russischer Kollege hatte mir zwei

Themen genannt, über die man mit Lapin reden könne: Eishockey und

Goethes Faust. Zu Recht oder zu Unrecht

hatte Lapin den Ruf, ein großer Kenner des Faust II zu sein. Ehe ich aber meine schwachen

Erinnerungen an dieses Theaterstück ins

Spiel bringen konnte, hatte er mit seiner vorbereiteten Belehrung

begonnen. Wie meine Arbeitsmöglichkeiten in Moskau aussehen würden,

hänge auch davon ab, dass Rundfunk und Fernsehen in Deutschland

endlich mit ihrer antisowjetischen Propagandakampagne Schluss

machten, sagte er. Es sei längst an der Zeit, dass die deutsche

Regierung diesem Treiben ein Ende bereite, wenn sie den Wunsch

habe, zum mächtigsten sozialistischen Staat der Welt fruchtbare

Beziehungen zu unterhalten. Ich versuchte sein Bild von durch die

Regierung gleichgeschalteten westdeutschen Medien vorsichtig zu

korrigieren, aber Lapin, der Widerspruch seit Jahren nicht mehr

gewohnt war, reagierte mit wachsendem Ärger. »Wie Sie wissen, bin

ich ein Mitglied der Regierung und des Zentralkomitees der Partei.

Alle wichtigen Mitarbeiter von Rundfunk und Fernsehen gehören der

kommunistischen Partei an. Alle arbeiten zusammen, um im Auftrag

der Partei das Beste für unser Land zu erreichen. Natürlich gibt es

auch bei uns Verrückte, die sich nicht auf die gemeinsame Arbeit

für Partei und Staat einstellen können. Manche von ihnen sind dumm,

die werden entlassen, andere sind bösartig, die werden bestraft,

oder wir verbannen sie ins Ausland. Einige sind richtig verrückt,

die kommen in die psychiatrische Klinik.« Dann wandte er sich

wieder ganz dem Eishockey zu. Der Höflichkeitsbesuch war

beendet.

Zum Glück stieß ich nicht überall auf ein

derart kaltes und abweisendes Klima. Im Grunde war es sogar eine

gute Zeit für einen Journalisten. Unter dem alten Breschnew war

angebrochen, was spöttische russische Kollegen »das goldene

Zeitalter der Stagnation« nannten. Die Re-Stalinisierung, vor der

oft gewarnt wurde, war ebenso wenig gekommen wie eine

Modernisierung des Landes. Moskau war immer noch ein wichtiger

Platz in der Weltpolitik, aber politische Sensationen gingen von

ihm nicht aus. So konnte ich mit Kollegen oder Mitarbeitern der

großen Institute der Akademie der Wissenschaften häufiger und

freier sprechen als in den früheren Sowjetjahren. Meine Bekannten

waren an einer Diskussion über Nachrichten aus dem Westen

hochinteressiert, denn die offizielle Parteilinie wurde nicht mehr

mit derselben Härte durchgedrückt. Das bot ihnen eine Chance zum

Meinungsaustausch und zu einem freieren Umgang mit

Ausländern.

Ich besuchte einige Zeitungs- und

Zeitschriftenredaktionen, um mit Kollegen ins Gespräch zu kommen,

und fand dabei auch jene freundlich und aufgeschlossen, die sich

dicht an der offiziellen Linie hielten. Ganz überrascht war ich,

als mich ein Leitartikler der Regierungszeitung Iswestija auf einem Empfang ansprach. Ich hatte die

Artikel von Alexander Bovin stets mit Interesse gelesen. Sie waren

in Nuancen fühlbar anders als die sonstigen offiziellen

Stellungnahmen, auch kenntnisreicher in Fragen der Außenpolitik und

der Einschätzung westlicher Positionen. Nun war ich erstaunt, als

er mich um einen Gefallen bat: Er habe von meiner Biografie des

Dichters Boris Pasternak gehört. Ob ich ihm das Buch ein paar Tage

leihen könne. Bovin war ein außenpolitischer Berater des

Zentralkomitees und gelegentlicher Redenschreiber des Präsidenten

Breschnew, da hätte er eigentlich Zugang zu einem offiziell nicht

zugelassenen Buch wie meiner Pasternak-Biografie haben müssen. Auch

überraschte mich die Offenheit, mit der er sein Interesse an einem

verbotenen Schriftsteller erkennen ließ. Ich schickte ihm eine

englische Ausgabe des Buches, die er mir eine Woche später

zurückgab. Ihm habe gefallen, dass ich darin mit viel Achtung und

Verständnis über die russischen Dichter und ihr Schicksal

geschrieben hätte. Das war ein anderer Ton, als ich ihn aus

früheren Gesprächen kannte.

Ich merkte, dass das Buch als eine Art

Eintrittskarte zu Gesprächen verschiedenster Art diente. Ohnehin

spielten russische Kollegen häufig darauf an. Viele von ihnen und

besonders ihre Frauen liebten und verehrten den Dichter, an dessen

Grab auf dem Friedhof von Peredelkino immer noch regelmäßig frische

Blumen lagen. Und selbst bei den Mitarbeitern der wirtschaftlichen

und politischen Forschungsinstitute erging es mir so, von denen

mich einige gelegentlich zu Gesprächen einluden. Sie kritisierten

die offizielle Politik nicht direkt, aber ich entnahm ihren Fragen,

dass sie den Mangel an Konzepten zur Reform von Wirtschaft und

Gesellschaft für bedauerlich, ja gefährlich hielten. Dabei ließen

sie durchblicken, dass sie vor allem im Unverständnis der

Parteiführung den Grund für den schlechten Zustand der Wirtschaft

sahen. Ich erfuhr von ausführlichen Studien, die von Instituten der

Akademie der Wissenschaften an die Parteiführung übermittelt, dort

aber nicht weiter erörtert wurden. Ein russischer

Volkswirtschaftler erzählte mir – verbittert und leicht betrunken

–, wie eine seiner wichtigsten Arbeiten durch die Leitung seines

Instituts zusammengestrichen worden sei. Er hatte in einer

zweihundertseitigen Studie die Probleme der sowjetischen und

internationalen Öl- und Erdgasproduktion untersucht und nicht

zuletzt die Schwierigkeiten bei den sowjetischen Exporten

analysiert, die immerhin zu 80 Prozent aus Öl, Gas und Rohstoffen

bestanden. Es war ein sorgfältiger Beitrag zur Auseinandersetzung

über Vor- und Nachteile engerer Wirtschaftsbeziehungen mit dem

Ausland und auch über die angeblich daraus entstehenden

Abhängigkeiten. Fast ein Jahr hatte er an der Studie gearbeitet,

bevor er sie zwei Wochen vor unserem Gespräch beim kommissarischen

Leiter seines Instituts ablieferte. Am Nachmittag vor unserer

Begegnung hatte er sie zurückbekommen: Veröffentlichung genehmigt,

aber um achtzig Seiten gekürzt. Nun sei eigentlich nur ein

statistisches Gerippe übrig geblieben. »Wer das liest, muss mich

für einen stumpfsinnigen Trottel halten«, klagte er. Aber der

Leiter seines berühmten Forschungsinstituts habe bloß gesagt, es

sei doch nutzlos, derartige Überlegungen zur Debatte zu stellen.

Das Institut werde Schwierigkeiten bekommen, weil eine solch

kritische Darstellung die zuständigen Parteifunktionäre verärgern

würde. »Wenn überhaupt, dann liest das höchstens dieser

Gorbatschow.« Es war das erste Mal, dass ich den Namen des jüngsten

Mitglieds des Politbüros Michail Gorbatschow hörte. Der

Wirtschaftswissenschaftler erzählte mir auch von dem Direktor des

Instituts für Weltwirtschaft, der nach einer kritischen Studie aus

seinem Haus vom Zentralkomitee getadelt und dann an die Botschaft

in Kanada versetzt worden sei. So würden die Arbeiten der

Wissenschaftler kastriert, sagte er und entschuldigte sich dafür,

dass er einfach mal Dampf ablassen musste. Er war überhaupt kein

Mann der Opposition und kein Feind der Partei und ihrer Führer.

Aber ihm ging die Heuchelei, mit der eine Diskussion der

vorhandenen Schwierigkeiten unterdrückt wurde, zu weit. Einige

Jahre später sollte er zu einem offenen Kritiker des Systems

werden.

Eine kleine Zahl von Intellektuellen

hatte den Schritt zur offenen Regimekritik schon mehrere Jahre

früher getan. In Moskau demonstrierten am Tag der sowjetischen

Verfassung 1965 ungefähr hundert Menschen auf dem Puschkinplatz und

protestierten insbesondere gegen die Zensur. Unter der Bezeichnung

»Hauptverwaltung für Literatur«, so der Vorwurf, belaste die

Zensurbehörde mit ihren Willkürakten die Arbeit der Künstler und

Schriftsteller. Zensur sei in der Verfassung nicht vorgesehen,

werde nirgends öffentlich mit Namen genannt und sei durch kein

Gesetz gedeckt. Partei und Polizei griffen in den darauffolgenden

Jahren scharf durch, und kritische Intellektuelle wurden in

psychiatrische Krankenhäuser eingeliefert oder in Straflager

verbannt. Seit Ende der sechziger Jahre führten Kritiker des

Regimes eine »Chronik der laufenden Ereignisse«, die über die

Verhaftungen von Dissidenten, die Verfolgung von Christen, Juden

und Moslems sowie über die Unterdrückung nationaler Minderheiten

ebenso berichtete wie von Protesten der Intellektuellen und dem

Elend der kleinen Leute. Die Chronik wäre unbekannt geblieben, wenn

sich im Westen nicht Amnesty International für ihre Verbreitung

eingesetzt hätte.

Die Kampagne gegen die Dissidenten führte im

Laufe der Jahre zu Verhaftungen und Lagerstrafen, angesehene

Wissenschaftler und Schriftsteller wurden ausgewiesen, wie etwa

Alexander Solschenizyn im Jahr 1974, oder in die Verbannung geschickt, wie

Andrej Sacharow sechs Jahre später. Es gab immer weniger kritisch

denkende Menschen, die sich bei einem Schriftsteller wie Lew

Kopelew und seiner Frau treffen konnten – am Ende durften auch

diese beiden 1981 nach einer Deutschlandreise nicht mehr in die

Sowjetunion zurückkehren. Gelegentlich sah ich einzelne Personen

oder kleine Gruppen, die an den Straßenecken nahe den Moskauer

Gerichtsgebäuden warteten, um Dissidenten-Freunden vor deren

Abtransport ins Straflager noch einmal zuzuwinken. Sie standen

scheinbar unbeteiligt da und hofften, ein verurteilter Freund würde

sie sehen können, wenn er in einem Polizeiwagen abtransportiert

wurde. Für uns ausländische Journalisten war es unmöglich, mit

Verhafteten und Verurteilten zu sprechen. Selbst ihre Freunde und

Angehörigen konnten wir meistens schon am Tag nach dem Urteil nicht

mehr kontaktieren.

So stand ich im Mai 1978 gemeinsam mit

amerikanischen Kollegen einen halben Tag lang vor einem Gericht am

Rande Moskaus, wo der Menschenrechtler Juri Orlow sein Urteil

erwartete. Orlows Frau und seine beiden Söhne waren während des

Prozesses im Gerichtssaal gewesen. Nun wollten wir sie mit unseren

Autos vom Gericht zu ihrer Wohnung in der Innenstadt bringen, um

etwas über den Prozessverlauf zu erfahren. Die Orlows saßen kaum in

einem unserer Autos, als drei Pkws mit normalen Moskauer

Nummernschildern unsere Wagen zu rammen versuchten. Daraufhin

bildeten wir eine kleine Kolonne mit Kevin Close von der Washington Post vorn, Irina Orlowa und ihren Söhnen

im mittleren Wagen und mit mir am Schluss. Das machte es unseren

Verfolgern schwerer, uns abzudrängen. Nur knapp vermieden wir dabei

einen schweren Unfall. Kevin Close fuhr mit Vollgas durch den

dichten Innenstadtverkehr, überholte links und rechts und

versuchte, die KGB-Fahrer

abzuhängen. Neben mir saß der Schriftsteller Wladimir Wojnowitsch,

der später zur Emigration nach Deutschland gezwungen wurde, und

schrie aufgeregt und begeistert: »Fahr, Cowboy, fahr!«, während

Close zwischen Lastwagen und Bussen hindurchraste. Dennoch konnten

wir die Verfolger nicht abschütteln, die sich immer näher an uns

herantrauten. Da riss Close seinen Wagen plötzlich nach rechts

herum und fuhr über den Bürgersteig des Kutusowski Prospekts durch

eine schmale Einfahrt zu einem Wohnblock für Ausländer. Der zweite

Wagen unserer Kolonne schoss mit quietschenden Reifen hinterher.

Ich konnte nicht mehr bremsen und fuhr geradeaus weiter, immer noch

verfolgt von den Wagen des KGB.

Nach ein paar Hundert Metern drehten sie ab und verschwanden. Eine

Viertelstunde später kam ich, immer noch außer Atem, in die Wohnung

des Financial Times-Korrespondenten David

Satter, in der Irina Orlowa vor einer Reihe von Journalisten bei

einer kleinen unerlaubten Pressekonferenz den Verlauf des

Prozesstages schilderte. Es habe nur Beschuldigungen und keine

Chance für eine ernste Verteidigung gegeben, berichtete sie, dazu

Beifallsbekundungen für den Staatsanwalt und Beschimpfungen des

Angeklagten durch das ausgewählte Publikum. Ihr Mann habe kein

Reuebekenntnis abgelegt und sei schließlich zu langer verschärfter

Lagerhaft verurteilt worden. Davon sollte die Welt erfahren, meinte

sie, und sie hoffte, die Aufmerksamkeit des Auslands würde zur

Ausweisung ihres Mannes aus der Sowjetunion führen.

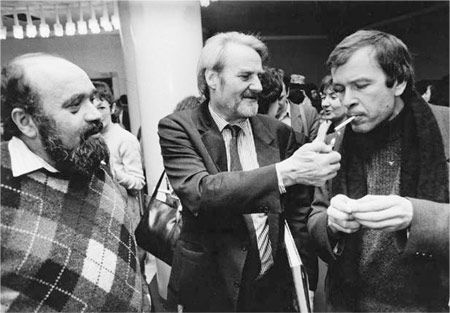

Mit den Schriftstellern Jewgeni Popow und Viktor Jerofejew, 1993.

Quelle: Mit Jewgeni Popow und Viktor Jerofejew: Daniel Biskup