20

LA CASA DEL HOMBRE SIN NADIE

Ésta es la casa del hombre sin nadie. En lo alto de la montaña, al final de un camino que asciende serpenteando. El camino, de guijarros plomizos, que a veces adopta el color de la cal y otras el de la tierra fértil, se termina en cierto lugar de la montaña como si se disolviera. Allí donde la cuesta nos ha agotado y la brisa refresca. Si continúas un poco, de repente alcanzas la otra ladera, el viento se interrumpe y llegas a un lugar que da al sur, soleado y cálido. El camino allí está tan abandonado que hay un hormiguero justo en medio: es imposible distinguir qué es el camino y qué es el campo vacío.

Higueras. Bloques de cemento prefabricado rotos. Botellas de plástico. Asquerosos cobertores de plástico impermeable podridos que han perdido su transparencia. A veces calor, a veces brisa. Todo esto es del hombre sin nadie. Teniendo en cuenta que ninguna otra persona pasa por aquí, él ha debido ir trayéndolo y apilándolo a lo largo de años.

En realidad no era un hombre sin nadie. Cuando vino aquí trajo consigo a su esposa. Era una buena mujer; hizo amistad con la gente que vivía en las casas de los alrededores, de abajo. Per tampoco ella, como el hombre luego sin nadie, era paisana ni pariente de los que vivían en las casas de abajo. Eran también de la región del mar Negro, pero de una ciudad distinta. Según me contaron, el hombre sin nadie tenía allí algunos terrenos, era rico, pero probablemente -esto me lo decían sonriendo- no pudo quedarse porque allí, como aquí, trataba mal a todo el mundo. No. Antes no era así. Un día su mujer tuvo que ser hospitalizada abajo. Él iba con frecuencia al hospital. Luego su mujer falleció. Eso, la enfermedad interminable de su esposa, duró años. Ahora sólo ve la televisión, fuma, trata mal a la gente y en verano trabaja de camarero en un restaurante de la costa.

Me sorprende lo de la televisión porque la vista desde su casa, desde lo alto, es extraordinaria y hermosa y amplia. Allí uno podría instalarse y pasarse años mirando las otras colinas, el mar ondulado y cambiante en el que se refleja el sol, los barcos que se acercan a la ciudad desde todas direcciones, las islas, los vapores que llevan a ellas, la multitud de los barrios de abajo tan lejana como para poder considerarla inocua, mezquitas que parecen miniaturas, barrios que humean entre la imprecisa bruma de la humedad matutina, la ciudad entera. El Ayuntamiento impidió hace años la construcción de casas nuevas.

Una gaviota resuelta grita largo rato. El viento trae el ruido de una radio encendida allá abajo.

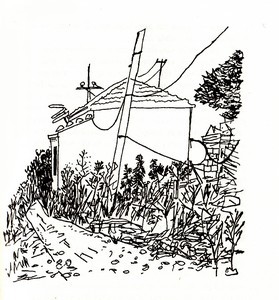

En realidad, la casa demuestra que verdaderamente se trajo algo de dinero de su tierra. Eso dicen. Las tejas están limpias y bien dispuestas. El tejado del anexo que le construyó a la casa está cubierto por planchas de hojalata de buena calidad y tiene piedras encima para impedir que se vuele. Al acercarse uno por el camino se ven por entre las zarzas los arbustos bajos y los pinos jóvenes, el retrete hecho de briquetas de cemento detrás de la casa, los depósitos de agua de plástico añadidos posteriormente, las cajas, los tablones y la chatarra que ha ido recogiendo de aquí y allá.

Abrazados por la brisa de la tarde, mientras contemplamos los barrios de las otras colinas de la ciudad y las casas construidas con las mismas tejas, ladrillos, plásticos y piedras, el hombre sin nadie sale de su casa y nos echa una mirada. En la mano lleva algo que no puedo ver, una plancha o una cafetera que sujeta por el mango. Entonces me doy cuenta de que tiene muchos alambres, tuberías y cordones conectados a la casa.

Da media vuelta y desaparece en el interior de su casa.